DESA PAGEDANGAN KECAMATAN

PAGEDANGAN KABUPATEN TANGERANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

YENI FAJARWATI NIM. 6661122326

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

ii

Yeni Fajarwati. 6661122326. Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing I : Maulana Yusuf, S.Ip., M.Si. Dosen Pembimbing II : Riny Handayani, S.Si., M.Si.

Pemerintah Desa Pagedangan membentuk BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi di desa namun dalam pembentukkannya masih minim pembinaan dari Pemerintah Daerah sehingga muncul beberapa permasalahan, diantaranya adalah ada perbedaan masa bakti dalam Perda dan Perdes, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya penggunaan teknologi komputer dalam mengelola BUMDes. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Van Horn dan Van metter dalam Agustino (2008). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Prasetya Irawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan berjalannya program-program BUMDes secara baik. Meski dalam segi perencanaan keuangan dan program belum terkelola dengan baik sehingga program BUMDes belum sepenuhnya berjalan optimal karena ada beberapa yang harus diperbaiki seperti kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi dan minimnya koordinasi. Saran yang dapat diberikan yaitu agar tidak terjadi keterlambatan dalam membuat payung hukum, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, meningkatkan sumberdaya finansial, sosialisasi lebih merata dan meningkatkan koordinasi sehingga pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dapat ditingkatkan.

ABSTRACT

Yeni Fajarwati. 6661122326. Implementation of the village-owned enterprises program (BUMDes) at the Pagedangan Village in Pagedangan District of Tangerang Regency. Departement of Public Administration. Faculty of Social and Political Science. The 1st advisor : Maulana Yusuf, S.Ip., M.Si 2nd advisor : Riny Handayani, S.Si., M.Si

The Village Government Pagedangan formed BUMDes as an economic powerhouse in the village but still minimal guidance from the Regional Government and the problems are coming as difference in the service period and Perdes regulation, lack of socialization to the community, as well as the lack of use of computer technology in managing BUMDes. The aim of research to find out how the implementation of the village-owned enterprises (BUMDes) in the village Pagedangan Pagedangan District of Tangerang regency. This study uses the theory of implementation of Van Horn and Van metter in Agustino (2008). The method used is qualitative descriptive. Data collection techniques used were interviews, observation, literature study and documentation. Analysis of the data used is the model Prasetya Irawan. The results showed that BUMDes program implementation in general has been running well. It can be seen based on the passage of BUMDes programs as well. Although in terms of budgeting and programs planning not been managed well so that the program is not yet fully BUMDes run optimally because there are some that should be corrected as the lack of human and financial resources and poor socialization and lack of coordination. Advice can be given is to avoid any delay in making the appropriate legislation, to improve the quality and quantity of human resources, increasing financial resources, socialization more evenly and improve coordination so that the empowerment and active participation of society can be improved.

Jangan dulu mengatakan “tidak mampu” sebelum anda

berusaha menjadikan diri Anda mampu.

Skripsi ini kupersembahkan:

iv Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, karunia serta hidayah-Nya hingga proposal skripsi ini terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Tak lupa peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga bagi kedua orang tua yang telah mengorbankan waktu, tenaga serta doa yang tak pernah terputus.

Penyusunan proposal skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi ini berjudul ”Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang”.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Iman Mukhroman, S.Ikom., M.Ikom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6. Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

7. Riswanda, Ph.D., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 8. Maulana Yusuf, SIP., M.Si., Dosen Pembimbing I skripsi yang

memberikan arahan dan masukan yang bermanfaat selama proses bimbingan.

9. Riny Handayani, S.Si., M.Si., Dosen Pembimbing II skripsi yang memberikan saran dan semangat bagi peneliti selama proses bimbingan. 10. Semua Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

12. H. Munawar, S.Pd., Badan Pengawas BUMDes Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.

13. Hj. Kultsum, KA Unit Simpan Pinjam BUMDes Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.

14. Assudin, S.Kom., Kepala Urusan Perencanaan Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang untuk memberikan informasi dalam penelitian ini.

15. Mamah dan Bapak tersayang, terimakasih sudah memberikan motivasi yang luar biasa untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

16. Agus Budiman Shinichiku, terimakasih sudah banyak membantu selama penelitian, tanpa bantuanmu skripsi ini tidak akan segera selesai.

17. Teman seperjuangan tersayang, seluruh teman-teman Administrasi Negara kelas A, B, dan C angkatan 2012. Terima kasih telah memberikan motivasi dan canda tawa yang hangat layaknya keluarga.

18. Rekan-rekan organisatoris di DPM FISIP UNTIRTA 2012, HIMANE FISIP 2013 serta senior, junior, dan rekan-rekan lainnya yang telah mengajarkan banyak hal dan berbagi pengalaman selama peneliti mengikuti organisasi di kampus. Serta teman-teman KKM 42 Untirta 2015 yang telah belajar bersama mengenai kehidupan bermasyarakat.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitu pun pada proposal skripsi yang masih jauh dari sempurna ini. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi almamater beserta para pembaca pada umumnya. Wassalamualaikum wr.wb.

Serang, Mei 2016 Peneliti

viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ... i

ABSTRAK ... ii

ABSTRACT ... iii

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ... LEMBAR PERSETUJUAN... iv

LEMBAR PENGESAHAN ... v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... vi

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

BAB I PENDAHULUAN ... ..1

1.1. Latar Belakang Masalah ... ..1

1.2. Identifikasi Masalah ... 17

1.3. Batasan Masalah ... 17

1.4. Rumusan Masalah ... 18

1.5. Tujuan Penelitian ... 18

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI

DASAR PENELITIAN ... 20

2.1 Landasan Teori ... 20

2.1.1 Pengertian Kebijakan ... 20

2.1.2 Pengertian Publik ... 23

2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik ... 27

2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik ... 34

2.1.5 Model-Model Pendekatan Implementasi ... 38

2.1.5.1 I.K.M Van Metter dan Van Horn ... 42

2.1.5.2 I.K.M Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier ... 46

2.1.5.3 I.K.M George C. Edward ... 49

2.1.5.1 I.K.M Merilee S. Grindle ... 51

2.1.5.1 I.K.M Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn .... 53

2.1.5.1 I.K.M L. Weimer dan Aidan R. Vining ... 55

2.1.6 Pengertian Desa ... 56

2.1.7 Pengertian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) ... 57

2.2 Penelitian Terdahulu ... 71

2.3 Kerangka Berfikir ... 74

2.4 Asumsi Dasar Penelitian ... 79

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 81

3.1 Desain Penelitian ... 81

3.3 Lokasi Penelitian ... 82

3.4 Definisi Konsep dan Operasional Penelitian ... 83

3.5 Instrumen Penelitian ... 85

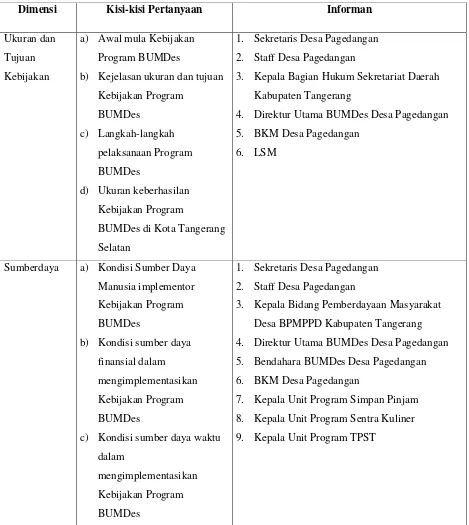

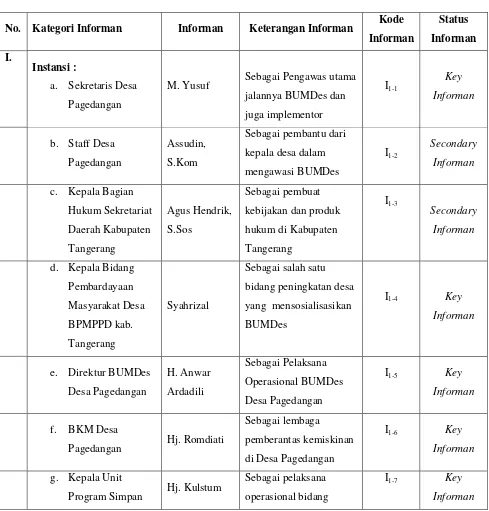

3.6 Informan Penelitian ... 92

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ... 94

3.8 Jadual Penelitian ... 100

BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian ... 101

4.1.1 Gambaran Umum Desa Pagedangan ... 101

4.1.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri ... 112

4.2 Deskripsi Data ... 117

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian ... 117

4.2.2 Daftar Informan Penelitian ... 120

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian ... 123

4.3.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan ... 124

4.3.2 Sumber Daya ... 132

4.3.3 Karakteristik Agen Pelaksana ... 141

4.3.4 Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana ... 152

4.3.5 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana ... 158

4.3.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik ... 165

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ... 189

5.2 Saran ... 191

DAFTAR PUSTAKA ... 193

xv

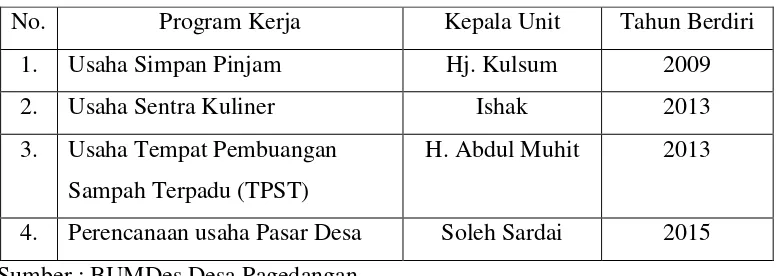

1.1 Program Kerja Utama BUMDes ... 7

3.1 Pedoman Wawancara ... 90

3.2 Informan Penelitian ... 95

3.3 Jadual Penelitian ... 101

4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur ... 110

4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok ... 113

4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama ... 115

4.4 Daftar Informan ... 125

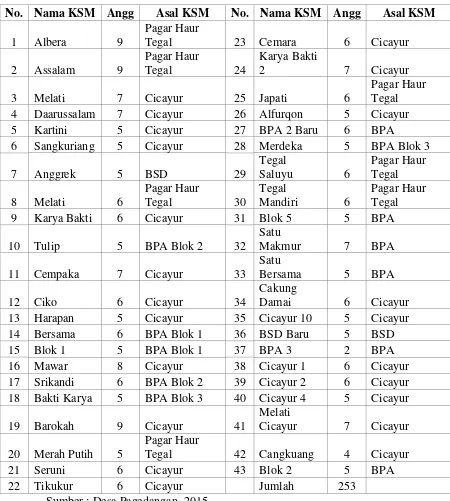

4.5 KSM Unit Usaha Simpan Pinjam ... 180

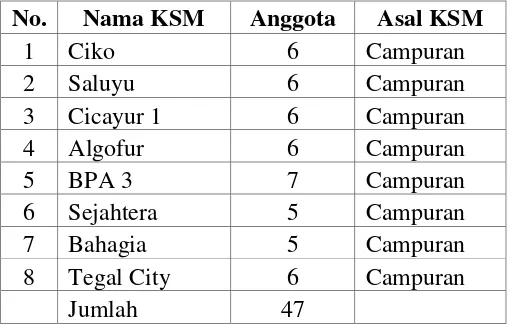

4.6 KSM Campuran Unit Usaha Simpan Pinjam ... 181

4.7 Rekapitulasi Keuangan TPST BKM Desa Pagedangan ... 183

xvi

2.1 Kebijakan Publik Ideal Menurut Riant Nugroho ... 35

2.2 Model Pendekatan A Framework fot Implementation Analiysis ... 50

2.3 Model pendekatan Direct and Indirect on Implementation oleh Edward III ... 52

2.4 Model Pendekatan The Policy Implementation Process ... 58

2.5 Proses Kerangka Berpikir ... 80

3.1 Proses Analisis Data ... 98

xvii

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi pada masa orde baru yaitu pada tahun 1966 M. Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang terbaik diantara daerah-daerah lainnya karena ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat dan pegawainya. Demi tercapainya wacana daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya, maka daerah harus mengatur strategi dalam menjalankan pemerintahannya untuk dapat dimaksimalkan guna mendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.

untuk mengeluarkan undang-undang tentang Desa. Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang udik dan rendahan di banding kelurahan,sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial di mata masyarakat lainnya. Hal ini tentu tidak bisa membuat pemerintah berdiam diri, karena jika dibiarkan maka desa akan perlahan hilang, sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian adat dan budaya. Maka dari itu, pemerintah pusat ingin mendongkrak mindset ini dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri.

akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk kedalam kas desa atau keuangan desa.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu meningkatkan dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administratif. . Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki PADes yang memadai untuk menopang kesejahtearaan masyarakat desa.

peraturan lanjutan dari UU No. 32 Tahun 2004 dimana dalam peraturan ini disebutkan bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDes itu sendiri.

BUMDes merupakan salah satu lembaga yang terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. Dan dengan adanya BUMDes ini akan menarik masyarakat untuk memulai berdagang sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun dan mengangkat keluarga yang tidak mampu untuk menjadi keluarga yang sejahtera.

Marwan sendiri sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam detik.com (Rabu, 28 Januari 2015 pukul 22:57 WIB. Sumber : http://news.detik.com/berita/2817053/menteri-desa-segera-terbitkan-permen-bumdes diakses pada tanggal 20 November 2015 pukul 15.12 WIB) mengungkapkan bahwa BUMDes ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Bumdes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial Bumdes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

badan usaha milik daerah yang mengelola aset-aset yang ada didaerah, hanya saja BUMDes ini ruang lingkupnya masih sederhana tidak seperti BUMN yang Nasional dan BUMD yang ruang lingkupnya sekitar provinsi, kabupaten/kota. Maka BUMDes yang berada di Desa Pagedangan juga memiliki fungsi yang sama, yaitu mengelola seluruh aset yang dimiliki desa baik itu fisik maupun non fisik yang sifatnya kearah perekonomian desa.

Desa Pagedangan ini merupakan desa yang tumbuh di tengah-tengah kota yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Desa Pagedangan ini menjadi titik perlintasan antara kabupaten/kota. Posisinya yang strategis yang berada dilintasan jalan otonom kecamatanantara Legok dan Tangerang Selatan ini membuat masyarakat umum melewati jalan Desa Pagedangan yang hendak menuju pusat kota kabupaten, kota provinsi, pusat perbelanjaan modern (BSD, Gading Serpong Summarecon dan Paramaounth) dan pusat perbelanjaan tradisional (pasar serpong, pasar curug, pasar parung panjang dan lain sebagainya). Sehingga pemerintah desa memiliki keinginan agar bagaimana caranya Desa Pagedangan ini bukan hanya menjadi daerah lintasan semata akan tetapi menjadi daerah singgahan orang-orang yang melintas di Desa Pagedangan ini. Maka dari itu Pemerintah Desa berinisiatif untuk membangun BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk menjadi motor penggerak ekonomi di Desa Pagedangan dan diharapkan bisa mengeksplor kuliner Desa Pagadengan.

Pengelola BUMDes Desa Pagedangan ini berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola dan memanajemen dengan baik. Maka dari itu, karena tatakelola BUMDes yang baik inilah membuat Desa Pagedangan maju ke kancah nasional sebagai perwakilan desa dari Provinsi Banten. Sehingga karena prestasinyalah Desa Pagedangan ini banyak sekali mendapat kunjungan dari desa lain untuk belajar lebih lanjut tentang bagaimana cara mengelola BUMDes dengan baik seperti rombongan lurah se- Kabupaten Jembrana(dalam www.jembranakab.go.id, 2015),bahkan menteri daerah tertinggalpun berkunjung dan menginjakkan kaki didesa ini untuk melihat secara langsung bagaimana desa ini dikelola. (http://m.republika.co.id, 2015)

Tidak bisa dipungkiri, meski baru berdiri pada tahun 2013 silam, BUMDes Desa Pagedangan ini membuat pemerintah desa dan masyarakat desanya bangga memiliki BUMDes yang dikenal banyak orang, bukan hanya dikenal oleh desa tetangga akan tetapi dikenal oleh seluruh indonesia yang berada jauh di seberang pulau sana yang melakukan study banding di Desa Pagedangan ini. Dilihat dari tahun berdirinya, sekilas memang terlihat prematur. Bagaimana tidak, hanya 2 (dua) tahun kurang saja BUMDes Desa Pagedangan ini mampu bersaing di kancah nasional dengan 3 (tiga) program utama BUMDes.

menambah 1 (satu) program lagi untuk menambah pendapatan Desa. Keempat program BUMDes ialah sebagai berikut.

Tabel 1.1

Program Kerja Utama BUMDes di Desa Pagedangan 2015

No. Program Kerja Kepala Unit Tahun Berdiri

1. Usaha Simpan Pinjam Hj. Kulsum 2009

2. Usaha Sentra Kuliner Ishak 2013

3. Usaha Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)

H. Abdul Muhit 2013

4. Perencanaan usaha Pasar Desa Soleh Sardai 2015 Sumber : BUMDes Desa Pagedangan

Tabel 1.1 diatas sekilas menjelaskan beberapa program bumdes, Program pertama adalah simpan pinjam, Perguliran ekonomi Simpan Pinjam sudah dimulai sejak tahun 2009 dan saat itu dikelola oleh BKM, pada tahun 2013 dilebur menjadi bagian daripada BUMDesa Pagedangan Mandiri. Dimulai dengan adanya bantuan dari APBN, APBD, PMPK yang total keseluruhannnya sebesar Rp.176.250.000,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pemanfaat perguliran ekonomi sebanyak 4 kelompok Usaha (40 Orang pemanfaat).

Program kedua adalah Sentra Kuliner, Program Sentra Kuliner menjadikan wilayah Desa Pagedangan sebagai daerah lintasan menuju pusat perkotaan (BSD, Summarecon, Paramount, Alam Sutera dan Lippo) yang sebelumnya merupakan daerah pertanian dengan mata pencaharian masyarakat petani, seiring dengan perkembangan wilayah agraris menjadi wilayah perkotaan yang merubah budaya bertani menjadi pedagang, dengan mengembangkan konsep Desa Wisata Kuliner diharapkan menjadi daerah transit maka dibangun sentra kuliner berupa saung-saung dengan menu masakan lokal dan tradisional sampai modern serta dilengkapi dengan toko-toko sebagai sarana pendukung seperti; Saung Raja Pepes Walakhar, Pondok Lesehan Ayam Kampung kita, Saung Agif “ Pecak Bandeng “ dan Saung Sentra Sovenir Desa.

Program yang berdiri pada tahun 2013 ini pun menyediakan beberapa toko atau lahan berdagang untuk disewakan kepada masyarakat desa pagedangan. Hal ini diharapkan agar masyarakat desa pagedangan semangat berdagang meski hanya berdagang kecil-kecilan. Program ini dibuat disamping melihat kondisi desa yang strategis, para pelaksana BUMDes pun melihat masyarakat yang mau berdagang bisa berdagang, tidak ada alasan tidak memiliki modal, karena masyarakat desa pagedangan bisa meminjam modal dari program simpan pinjam.

Pagedangan telah membangun dan mengelola TPST dengan melibatkan kemampuan masyarakat dalam teknis pengelolaan sehingga sampah yang semula menjadi masalah menjadi nilai ekonomis dengan pembuatan pupuk kompos organik.

Pelaksanaan pembangunan TPST berdasarkan dari sumbangsih pemikiran warga masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi persoalan sampah masyarakat perumahan di Desa Pagedangan dengan cara ; Menyediakan tempat penampungan disetiap RW., menyediakan armada pengangkut, Membangun tempat pembakaran dan pembuatan kompos yang berteknologi tepat guna yang tidak berdampak polusi, pembangunan gedung pengelolaan sampah dan membuat aturan pelaksanaan dan kontribusi pengelolaan sampah.

Program keempat adalah program Pasar Desa Tradisional yang baru dibentuk tahun 2015 silam, Pasar Desa saat ini masih tahap pengembangan dalam rangka membantu serta memudahkan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini unit Pasar Desa hanya baru memiliki lokasi untuk dijadikan pasar bagi para pedagang kaki lima yang diadakan setiap Hari Minggu, dan direncanakan pendirian Pasar Desa tradisional yang dapat mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Dan pasar tersebut yang tepat untuk dibangun jenis pasar desa tradisonal fresh market, karena berada di lokasi terpadu sentra kuliner.

berjalan. Ini pula bisa dilihat dari program-program di beberapa lembaga sebelum BUMDes berdiri di Desa Pagedangan telah berjalan selama bertahun-bertahun namun tidak termanajemen dengan baik, sehingga terkadang terjadi tumpang tindih pekerjaan dan program antara lembaga desa yang satu dengan lembaga desa yang lain. Dan adapula program dari pemerintah untuk desa untuk pengembangan desa, sehingga terkadang desa kebingungan tentang siapa pelaksana program tersebut yang ada di desa.

Kejadian tersebut menjadi salah satu alasan BUMDes Pagedangan ini berdiri. Beberapa orang tokoh desa berinisiatif untuk membentuk suatu lembaga atau badan baru, yang khusus mengelola keuangan desa dan mengatur sistem perekonomian desa seiring berkembangnya daerah disekitar Desa Pagedangan agar tidak menjadi daerah tertinggal ditengah-tengah kota yang sedang maju. Setelah menelaah beberapa undang-undang dan peraturan maka pemerintah desa menemukan titik terang yaitu membentuk BUMDes Desa Pagendangan yang berlandaskan pada Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan membentuk peraturan desa baru yang berkaitan dengan BUMDes yaitu Peraturan Desa No. 7 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa.

wawancara awal peneliti dengan beberapa pihak terkait, maka terdapat beberapa masalah, yaitu sebagai berikut.

Pertama, kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah daerah

juga dukungan berupa bantuan dana financial maupun non financial. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang belum mengadakan program khusus untuk pengenalan dan pengembangan BUMDes ke Pemerintah Desa, seperti bimbingan teknis mengenai BUMDes, pembinaan terhadap pengurus BUMDes, dan pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes. Dengan pembinaan dan bimbingan tersebut diharapkan agar BUMDes di Desa Pagedangan ini semakin berkembang dan bisa berpotensi untuk menjadi juara dikancah nasional dan ini juga pasti berimbas baik bagi pemerintah daerahnya yang akan mengharumkan nama daerahnya sendiri.

meski di BUMDes sendiri sudah menyediakan program simpan pinjam untuk masyarakat dikarenakan dana yang kurang memenuhi tadi. Disamping itu, perlu ada perubahan mindset yang buruk serta kebiasaan yang sudah mengakar dari zaman dahulu sehingga sangat susah sekali dihilangkan dan susah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dan meminjam uang di BUMDes Desa Pagedangan. Dan hal ini diungkapkan oleh salah satu staff desa yang diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 13 November 2015 di Kantor Desa Pagedangan.

Kedua, dampak dibangunnya BUMDes tidak terlalu signifikan dalam

pemberdayaan masyarakat. Hal ini bisa dilhat berdasarkan data berikut.

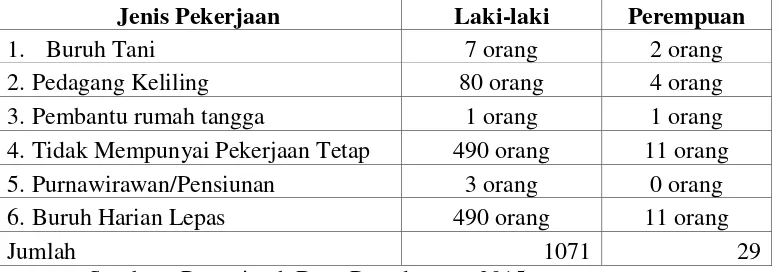

Tabel 1.2

Daftar Masyarakat yang Tidak Mampu Menurut Jenis Pekerjaannya

Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan

1. Buruh Tani 7 orang 2 orang

2. Pedagang Keliling 80 orang 4 orang

3. Pembantu rumah tangga 1 orang 1 orang

4. Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap 490 orang 11 orang

5. Purnawirawan/Pensiunan 3 orang 0 orang

6. Buruh Harian Lepas 490 orang 11 orang

Jumlah 1071 29

Sumber : Pemerintah Desa Pagedangan, 2015

ekonomi masyarakat. Berikut adalah data ekonomi bergulir di BUMDes Desa Pagedangan.

Tabel 1.3

Data Kelompok Simpan Pinjam BKM Desa Pagedangan

No. Nama KSM Angg Asal KSM No. Nama KSM Angg Asal KSM

1 Albera 9

3 Melati 7 Cicayur 25 Japati 6

Pagar Haur Tegal

4 Daarussalam 7 Cicayur 26 Alfurqon 5 Cicayur

5 Kartini 5 Cicayur 27 BPA 2 Baru 6 BPA

6 Sangkuriang 5 Cicayur 28 Merdeka 5 BPA Blok 3

7 Anggrek 5 BSD 29

9 Karya Bakti 6 Cicayur 31 Blok 5 5 BPA

10 Tulip 5 BPA Blok 2 32

13 Harapan 5 Cicayur 35 Cicayur 10 5 Cicayur

14 Bersama 6 BPA Blok 1 36 BSD Baru 5 BSD

15 Blok 1 5 BPA Blok 1 37 BPA 3 2 BPA

16 Mawar 8 Cicayur 38 Cicayur 1 6 Cicayur

17 Srikandi 6 BPA Blok 2 39 Cicayur 2 6 Cicayur

18 Bakti Karya 5 BPA Blok 3 40 Cicayur 4 5 Cicayur

19 Barokah 9 Cicayur 41

21 Seruni 6 Cicayur 43 Blok 2 5 BPA

22 Tikukur 6 Cicayur Jumlah 253

Tabel 1.4

Daftar Kelompok (KSM) PPMK

Unit Usaha Simpan Pinjam BKM Desa Pagedangan

No. Nama KSM Anggota Asal KSM

1 Ciko 6 Campuran

2 Saluyu 6 Campuran

3 Cicayur 1 6 Campuran

4 Algofur 6 Campuran

5 BPA 3 7 Campuran

6 Sejahtera 5 Campuran

7 Bahagia 5 Campuran

8 Tegal City 6 Campuran

Jumlah 47

Sumber : BUMDes Desa Pagedangan, 2015

Selain itu, mayoritas masyarakat desa adalah masyarakat tradisional yang masih awam tentang ekonomi dan usaha. Yang mereka tahu hanyalah bagaimana cara mereka makan hari ini. Cara pandang ini tentu saja harus diubah diiringi zaman yang semakin modern dan canggih. Perlu diadakan sosialisasi agar masyarakat bisa berpartisipatif dan berkontribusi dengan baik dalam program-program BUMDes. Kurang partisipatifnya masyarakat bisa juga dikarenakan dalam mendirikan BUMDes sendiri dengan cara top down yang mana BUMDes ini dibentuk dikarenakan adanya inisiatif dari Pemerintah Desa Pagedangan untuk menghimpun suatu wadah untuk menampung program-program pemerintah yang bersifat pemberdayaan masyarakat miskin, bukan karena inisiatif dari masyarakat sendiri. Karena jika BUMDes ini didirikan berdasarkan kemauan masyarakat dan didukung dengan pemerintah desa maka pemerintah desa bisa dengan mudah menjalankan BUMDes ini karena partisipasi dari masyarakat tentulah akan tinggi dan ini berbeda jika BUMDes ini dibentuk atas dasar kemauan sekelompok kecil saja atau pemerintah desa.

dukungan secara maksimal kepada BUMDes Desa Pagedangan ini, meski terkadang mereka hanya menjadi perantara saja tatkala ada informasi dari pemerintah terkait BUMDes Desa Pagedangan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu staf desa yang peneliti wawancarai (13 November 2015 di Kantor Desa Pagedangan pukul 14.14 WIB).

Meski ruang lingkup BUMDes ini masih minim hanya sekitaran desa saja, namun pihak pengelola BUMDes ini menginginkan Desa Pagedangan ini menjadi daerah singgahan yang disuguhi dengan berbagai macam kuliner bagi masyarakat pendatang jauh diluar dari Desa Pagedangan. Namun harapan mereka hanya sebatas wacana jika tanpa adanya promosi dan iklan karena keterbatasan teknologi yang mereka miliki. Jika berkaca pada pengusaha swasta disekitar mereka yang difasilitasi dengan kecanggihan teknologi mereka jauh tertinggal beberapa tingkat jika dibandingkan. Taufik Madjid sebagai Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Pedesaan dalam metrotvnews.com (2015) sendiri mengungkapkan , terdapat tiga faktor yang menjadi kendala pembentukan BUMDes. Ia menyebut, mindset, skill, dan transfer teknologi yang kurang menjadikan alasan pembentukan desa sulit terealisasi di pedesaan (dalam tulisan Miftahudin yang ditulis di Metrotvnews.com yang ditulis pada tanggal 07 Oktober 2015

pukul 18.49 WIB. Sumber:

Beberapa hal yang ditemukan saat observasi awal tersebut di atas mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Pagedangan Kabupaten Tangerang. Kendati demikian BUMDes Desa Pagedangan ini mendapatkan gelar BUMDes terbaik se-Provinsi Banten. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten

Tangerang.”

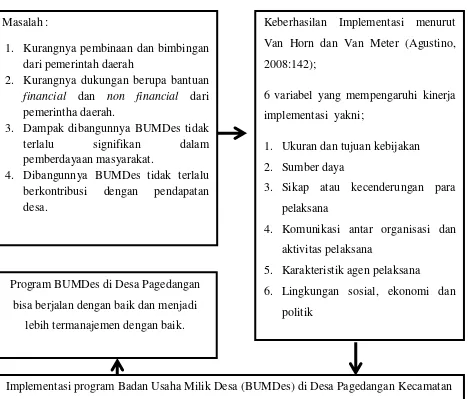

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan yang terjadi dalam implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan sebagai berikut:

1. Kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah daerah 2. Kurangnya dukungan berupa bantuan financial dan non financial

dari pemerintha daerah.

3. Dampak dibangunnya BUMDes tidak terlalu signifikan dalam pemberdayaan masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian, peneliti akan memfokuskan pada masalah dalam implementasiprogram Badan Usaha Milik Desa di Desa Pagedangan Kabupaten Tangerang. Lokus penelitian ini adalah BUMDes Desa Pagedangan KecamatanPagedangan Kabupaten Tangerang; Pelaksana Operasional BUMDes Desa Pagedangan; serta beberapa pihak terkait dengan BUMDes di Desa Pagedangan. Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan November 2015sampaiJuli 2016.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah dipaparkan, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut. Bagaimana Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui bagaimana Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

a. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata. b. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Administrasi

Negara khususnya yang berkaitan dengan implementasiProgram Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang.

2. Praktis

a. Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah manambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Adminstrasi Negara yang berkaitan tentang masalah dalam implementasiProgram Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang.

b. Manfaat yang didapat oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Desa Pagedangan ialah mengetahui implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. c. Manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha adalah membangun

20

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN

ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

Sugiyono (2012:43) mendefinisikan bahwa teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi informal.

Maka dari itu pada bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah penelitian di antaranya teori Implementasi Kebijakan Publik untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan, serta penjelasan mengenai BUMDes sebagai objek dalam penelitian ini.

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris pertengahan policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi (Dunn, 2003 : 51).

(goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa definisi kebijakan menurut beberapa tokoh sebagai berikut. Friedrich dalam Winarno (2012:20) memandang kebijakan sebagai:

―Suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu‖.

Definisi tersebut mengartikan bahwa kebijakan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja akan tetapi bisa saja melalui usulan individu dimana dalam realisasinya akan menimbulkan hambatan atau peluang bagi para sasaran kebijakan. Jones dalam Winarno (2012:19) pula menyebutkan :

―Istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standard, proposal, dan grand design.‖

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan merupakan kegiatan yang tidak jauh dengan apa yang kita lakukan sehari-hari untuk sebagai landasan apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan. Suharto (2013:3) mengatakan:

dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.‖

Menurutnya, kebijakan merupakan hal yang luas yang menyangkut pemerintah dan nitizen. Dimana hal tersebut mengatur sedemikian rupa kehidupan di suatu pemerintahan.

Marlowe dalam Wicaksono (2006:56): ―Kebijakan adalah sebuah upaya untuk menciptakan atau merekayasa sebuah cerita dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan si perekayasa.‖ Istilah kebijakan mengandung arti yang sama dengan pengertian kebijaksanaan, seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli James dalam Wahab (2005:2), yang merumuskan: ―Kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok,

instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.‖ Ali dan Alam (2012:7) mengatakan,

―kebijakan sebagai studi haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki‖

Heclo dalam Parsons (2008:14) mengatakan,

Jika Ali dan Alam (2012) mengatakan kebijakan merupakan suatu hal yang harus dipaksakan untuk mencapai tujuannya, maka Heclo dalam Parsons (2008) mengatakan bahwa kebijakan merupakan konsep yang menjembatani antara atas dan bawah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Dengan demikian, dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan mengenai arti dari kebijakan yakni suatu sikap yang diambil oleh seseorang, kelompok, organisasi atau instansi pemerintah dalam menentukan sebuah keputusan guna merubah kondisi seseorang, kelompok, organisasi atau instansi pemerintah tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2 Pengertian Publik

umum. Menurut Habermas dalam Parsons (2008:5), pengertian publik adalah :

―Sebagai ruang yang bebas dari intervensi ekonomi dan bisnis, dan ruang dimana ada batas yang jelas antara ruang publik dan privat, jelas bertentangan dengan pandangan tradisi Eropa kontinental yang menganggap ruang publik sebagai ruang yang mencakup dunia bisnis dan perdagangan, di mana cakupan kehidupan privat jauh lebih luas ketimbang yang dipahami dan dikembangkan di Britain (Inggris) dan Amerika‖.

Frederickson dalam Wicaksono (2006:33), terdapat lima perspektif administrasi publik modern yakni Perspektif legislatif (The Legislative Perspective), Perspektif Pluralis (The Pluralist Perspective), Perspektif

Pilihan Publik (The Public Choice Perspective), Perspektif Penyedia Layanan (The Service–Providing Perspective), dan Perspektif Kewarganegaraan (The Legislative Perspective). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 Perspektif Legislatif (The Legislative Perspective).

Meskipun pandangan ini merupakan pandangan yang dianggap logis dan realistik dalam pelaksanaan demokrasi modern, namun pada akhirnya disadari bahwa individu-individu dan kelompok-kelompok di dalam publik seringkali tidak terwakili secara efektif oleh orang-orang yang telah mereka pilih secara langsung. Jadi pada intinya, representational representative on the public dianggap tidak mencukupi untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan publik, baik dalam teori maupun dalam praktek kebijakan publik di lapangan.

2.1.2.2 Perspektif Pluralis (The Pluralist Perspective).

Perspektif ini memandang publik sebagai konfigurasi dari berbagai kelompok kepentingan (interest group).Menurut pendukung perspektif ini, setiap orang mempunyai kepentingan yang sama akan bergabung satu sama lainnya dan membentuk suatu kelompok. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok-kelompok yang berkepentingan tersebut berinteraksi dan kompetisi untuk memperjuangkan kepentingan individu-individu yang mereka wakili, khususnya dalam konteks pemerintahan. 2.1.2.3 Perspektif Pilihan Publik (The Public Choice Perspective).

ini mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi pasar ke dalam sektor publik.

2.1.2.4 Perspektif Penyedia Layanan (The Service – Providing Perspective).

Menurut pandangan ini street level bureaucrats mempunyai tugas untuk melayani publik yang terdiri dari individu-individu dan kelompok. Oleh karena itu, pandangan ini agar para pejabat yang berada paling dekat dengan publik dan diharapkan menjadi penyokong utama publik mereka.

2.1.2.5 Perspektif Kewarganegaraan (the legislative perspective).

Sumber dari kekuatan pendekatan kewarganegaraan ini terutama terletak pada potensinya untuk meningkatkan dan memuliakan publik yang termotivasi oleh adanya perhatian bersama bagi kebaikan bersama.

2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Undang-undang dan aturan-aturan pemerintah adalah produk akhir dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah antara eksekutif dan legislatif. Kata kebijakan adalah kata yang sudah tidak asing lagi didengar, terutama dikalangan pemerintah, masyarakatpun sudah tak asing mendengar kata kebijakan baik itu dimedia masa, media elektronik, atau bahkan dari diskusi-diskusi kecil yang seringkali dilakukan. Namun seringkali, apa yang kita dengar dan kita lihat, belum tahu terlalu jauh apa itu makna kebijakan publik. Tidak sedikit orang yang menganggap kebijakan itu sama dengan kebijaksanaan, namun pada hakikatnya, istilah kebijaksanaan itu muncul setelah kebijakan dibuat.

Kebijaksanaan merupakan pertimbangan atau kearifan seseorang yang berwenang terhadap aturan-aturan yang ada dalam konteks politik, karena dalam proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang dibuat atau dilaksanakan oleh pembuat kebijakan.

Apa yang dipaparkan oleh Thomas R. Dye ini cakupannya sangat luas, karena menurutnya kebijakan public mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah katika pemerintah sedang menghadapi suatu masalah public.

Subarsono (2012:2) mendefinisikan makna kebijakan publik dari Thomas R. Dye tersebut mengandung 2 makna, yaitu; 1) kebijakan public tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; 2) kebijakan public menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan public sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Maka, dari definisi Anderson bisa dilihat bahwa kebijakan public bisa dibuat oleh badan-badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industry, social budaya, keamanan, pertahanan dan lain sebagainya.

Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada didalam masyarakat (dikutip Dye, 1981).Pendapat Harold Laswell dan Abraham Kaplan ini tidak jauh berbeda dengan pendapat David Easton yang mengutamakan nilai-nilai dalam menyusun kebijakan ini. Berarti kebijakan public tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan public tersebut akan mendapat esensi yang luar bisaa saat diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan public harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

terhadap seiring jalannya pemerintahan, meski adapula yang mungkin beberapa pihak yang dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut.

Sedangkan Dunn dalam kencana (1999:107) menyatakan bahwa kebijakan public adalah sesuatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Pendapat Dunn tidak jauh berbeda dengan Anderson (1979:3) yang peneliti tulis sebelumnya, bahwa kebijakan publik bisa dibuat oleh lembaga pemerintah bukanhanya aparat pemerintah yang menduduki jabatan politis saja yang memiliki ototritas untuk membuat kebijakan.

Anderson (1979:03) mendefinisikan kebijaksanaan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya. Jadi jika kebijakan adalah ketetapan yang dibuat oleh badan-badan dan aparat pemerintah sedangkan kebijaksanaan menurut Anderson adalah hubungan yang disesuaikan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Namun lain lagi dengan yang dikemukakan oleh Rose dalam kencana (1999:107) bahwa kebijaksanaan publik adalah serangkaian tindakan yang saling berkaitan (dalam pemerintah) cakupannya adalah tindakan-tindakan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ada.

sebagai:―Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.‖

Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagain besar yang mempelajarinya.

Eulau dan Prewitt dalam Agustino (2008:6,7), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: ―Keputusan tetap

yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut‖

Disamping itu, Friedrick dalam kencana (1999:107) mendefinisikan kebijaksanaan pemerintah ini adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, keluarga, atau pemerintah pada suatu lingkungan politik tertentu, mengenai hambatan dan peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan oleh suatu tujuan atau merealisasi suatu maksud. Definisi dari Carl Frederick ini cukup jelas, bahwa kebijaksanaan muncul atas dasar usulan tindakan dalam menghadapi hambatan dan peluang yang ada agar maksud dapat tujuannya bisa tercapai dan terealisasi.

Berbeda dengan pendapat para ahli sebelumnya, Efendi menyebutkan bahwa kebijaksanaan merupakan proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk proses perumusan kebijakan.

Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.Rousseau dalam Nugroho (2003:59) :

―Kebijakan Publik sebenarnya adalah kontrak antara rakyat dengan penguasa akan hal-hal penting apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.Maka Kebijakan Publik dapat dikatakan sebagai perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain.‖

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang dinginkan masyarakat. Tujuan ini baru dapat diwujudkan manakala terdapat faktor-faktor pendukung yang secara sepintas dapat disamakan dengan faktor input dalam pendekatan bisnis (Abidin, 2012:19).

perundang-undangan, namun bisa berupa peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati.

Secara sederhana dapat dikatakan oleh Nugroho dalam bukunya Public Policy (2011:96) bahwa kebijakan publik adalah ―…setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk

merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.‖

Gambar 2.1

Kebijakan Publik Ideal Menurut Riant Nugroho (Sumber: Nugroho, 2011:97)

1. Perumusan Kebijakan 2. Implementasi Kebijakan 3. Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan pengertian kebijakan publik di atas, dapat disimpulkan mengenai makna dari kebijakan publik, yakni keputusan badan, lembaga atau negara dalam memecahkan masalah publik melalui intervensi berupa tindakan untuk melakukan suatu kebijakan dengan berbagai konsekuensinya, termasuk tindakan untuk tidak melakukan apapun.

2.1.4 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Perumusan dan pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan tersebut disetujui dan disepakati. Aanderson (1975) dalam Parsons (2008:464) menyatakan‖kebijakan dibuat saat sedang diatur dan diatur saat sedang dibuat.‖ Sebuah kebijakan publik, jika hanya

merumuskannya sehingga tidak semua kebijakan berhasil diimplementasikan. Berikut ini beberapa definisi implementasi menurut beberapa tokoh.

Setelah melewati dari tahapan kebijakan publik, maka implementasi adalah salah satu tahapan penting dalam kebijakan publik. Jika kebijakan tanpa ada implementasi, hal tersebut tidak akan ada efeknya bagi masyarakat. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2010:87). Kamus Webster (Wahab, 2005:64) merumuskan implementasi secara pendek bahwa yaitu ―to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the

means for carrying out; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)‖. Menurut Metter dan Horn (1975) dalam Wahab (2005:65)

dan dalam dalam Agustino (2006:139) merumuskan proses implementasi sebagai:

―Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.‖

Sedangkan Meter dan Horn (1975) dalam Parsons (2008:463) mengungkapkan,

ini menyesatkan. Dengan kata lain, kelihatannya tidak mengandung isu-isu besar.‖

Jenkins (1978) dalam Parsons (2008:463) mengatakan bahwa, ―Studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana

perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Ia merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi diluar dan didalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.‖

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya Implementation and Public Policy mendefiniskan implementasi kebijakan sebagai (Agustino, 2008:139):

―Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, bisaanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tugas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrkturkan atau mengatur proses implementasinya.‖

Lester dan Steward dalam Winarno (2012:147):

(tangible output). ‖Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.‖ Hal ini tak jauh berbeda dengan yang diutarakan oleh Grindle (1980) dalam Agustino (2008:139):

―Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya ditentukan dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual proyek dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.‖

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas olehUdoji (1981) dalam Agustino (2008:140) bahwa:

―Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikannya‖.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku

implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa (Subarsono, 2010:88).

Implementasi kebijakan publik menurut Nugroho dalam Public Policy (2011:618) bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Sementara itu, Abidin (2012:163) menjelaskan bahwa:

―Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya merupakan transformasi yang multiorganisasi. Oleh karena itu, strategi implementasi mengaitkan kepentingan yang terakomodasikan, semakin besar kemungkinan suatu kebijakan berhasil diimplementasikan.‖

Dari beberapa definisi di atas dapat dirumuskan definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan atau usaha untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan pada perumusan kebijakan dan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh individu, pejabat atau kelompok tertentu seperti pemerintah atau swasta.

2.1.5 Model-model pendekatan implementasi

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain (Subarsono,2010:89).

Sebagaimana yang dikemukakan deLeon & deLeon (2001) dalam Riant Nugroho (2011:626), pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi.

Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami

implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Peneliti yang mempergunakan pendekatan ini antara lain Allison dengan studi kasus misil kuba (1971, 1999). Pada generasi ini implementasi kebijakan berhimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik.

Generasi kedua, tahun 10980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat ‖dari atas ke bawah‖ (top-down perspective). Perspektif ini lebih fokus

Smallwood (1980), dan Berman (1980). Pada saat yang sama, muncul pendekatan bottom-upper yang dikembangkan oleh Lipsky (1971, 1980) dan Hjern (1982, 1983).

Dalam bahasa Lester dan Steward (2000:108) dalam Agustino (2008:140), istilah top-down dinamakan dengan the command and control approach (pendekatan kontrol dan komando), dan bottom-up dinamakan the market approach (pendekatan pasar). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam bentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Sedangkan dalam pendekatan top-down, misalnya, dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun demikian di antara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga memerlukan pendekatan bottom-up, namun pada dasarnya mereka bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

pada level di bawahnya. Jadi inti pendekatan top-down adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Generasi ketiga, 1990-an, dikembangkan oleh ilmuwan sosial Goggin (1990), memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang smaa, muncul pendekatan kontijensi atau situasional dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. Para ilmuwan yang mengembangkan pendekatan ini antara lain Matland (1995), Ingram (1990-an), dan Scheberle (1997).

Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai berbagai variabel yang terlibat di dalam implementasi kebijakan melalui teori-teori implementasi sebagai berikut.

2.1.5.1 Implementasi Kebijakan Model Donald S. Van Metter

dan Carl Van Horn

abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel menurut Metter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut (Agustino, 2008:142).

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersesia, maka menjadi perosalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu, saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebagian ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Metter dan Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kPinerja kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan ‖dari atas‖ (top-down)

yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. 5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna memenuhi kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Metter dan Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2.1.5.2 Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian dan

Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang ditawarkan Mazmanian danSabatier disebut dengan A framework for Policy Implementation Anlysis. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat

bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu sebagai berikut (Agustino, 2008:144):

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang Akan Digarap a. Kesukaran-kesukaran teknis

b. Kebergaman perilaku yang diatur

c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

a. Kecermatan dan kejelasan perjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai

b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan c. Ketetapan alokasi sumberdana

d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan di antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub

dalam undang-undang

g. Akses formal pada pihak luar

3. Variabel-Variabel Diluar Undang-Undang yang Mempengaruhi Implementasi

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi b. Dukungan publik

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan pejabat

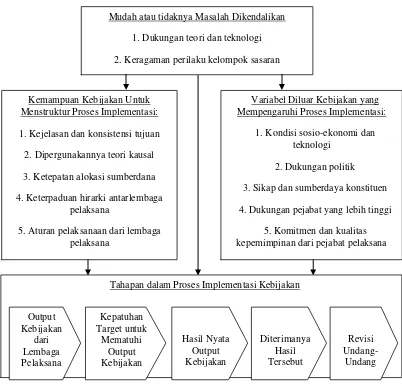

Gambar 2.2

Model Pendekatan A Framework for Implementation Analysis

(Sumber:Agustino, 2008:149)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan terlebih dahulu harus menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut untuk diselesaikan. Setelah itu, suatu kebijakan dianalisis kemampuannya untuk menstruktur proses implementasi dengan beberapa cara tertentu, dengan tetap

Mudah atau tidaknya Masalah Dikendalikan

1. Dukungan teori dan teknologi

2. Keragaman perilaku kelompok sasaran

Kemampuan Kebijakan Untuk Menstruktur Proses Implementasi:

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan

2. Dipergunakannya teori kausal

3. Ketepatan alokasi sumberdana

4. Keterpaduan hirarki antarlembaga pelaksana

5. Aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana

3. Sikap dan sumberdaya konstituen

4. Dukungan pejabat yang lebih tinggi

5. Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana

Tahapan dalam Proses Implementasi Kebijakan

memperhitungkan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut.

2.1.5.3 Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Edward III dalam Agustino (2008:149) menemakan implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diteoremakan

oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

a. Transmisi; b. Kejelasan; c. Konsistensi. 2. Sumberdaya

Sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: a. Staf;

3. Disposisi

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C.Edward III, adalah :

a. Pengangkatan Birokrat; b. Insentif.

4. Struktur Birokrasi

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah:

a. Melakukan Standar Operating Prosedurs (SOPs); b. Melaksanakan Fragmentasi.

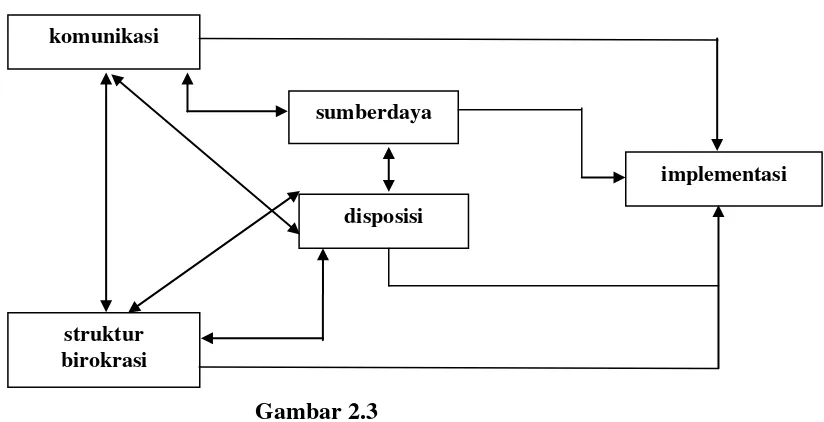

Gambar 2.3

Model Pendekatan Direct and Indirect on Implementation

oleh George Edward III

(Sumber: Agustino, 2008:150) komunikasi

sumberdaya

struktur birokrasi

implementasi

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang baik dan jelas antara individu maupun lembaga terkait, baik yang menjadi pelaksana maupun sasaran kebijakan; pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan; sikap atau perilaku para implementor yang baik; serta struktur birokrasi yang dinamis dan fleksibel dalam artian tidak kaku atau berbelit-belit.

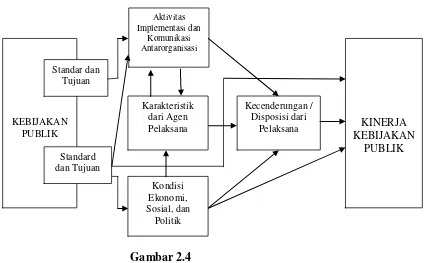

2.1.5.4 Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle yang dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Process. Menurut Grindle, ada dua variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Publik, juga menurut Grindle amat ditentukan dari tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yaitu terdiri atas content of policy dan context of policy(Agustino, 2008:154).

1. Content of Policy

a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

b. Type of Benefits (tipe manfaat)

d. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan) e. Resources Commited (sumber-sumber daya yang

digunakan) 2. Context Of Policy

a. Power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari indikator yang terlibat)

b. Insitution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan harus terlihat jelas isi dari suatu kebijakan tersebut dan mampu melihat situasi lingkungan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses implementasinya serta faktor pendukung yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut.

2.1.5.5 Implementasi Kebijakan Model Brian W. Hogwood dan

Lewis A. Gunn

1. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.

2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.

3. Apakah perpaduan sumber-sumber daya yang diperlukan benar-benar ada.

4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal.

5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan ―sebab-akibat‖, semakin tinggi pula

hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. 6. Apakah hubungan saling kebergantungan kecil. Asumsinya

adalah jika hubungan saling kebergantungan tinggi, implementasi tidak akan berjalan secara efektif—apalagi jika hubungannya adalah hubungan kebergantungan.

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang

benar.