2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Metode Pendugaan Karbon Pada Perubahan Penggunaan Lahan

Metode pendugaan karbon tersimpan pada berbagai jenis penggunaan lahan adalah hal penting dalam menduga besarnya perubahan cadangan karbon ketika terjadi perubahan penggunaan lahan, misalnya dari areal berhutan menjadi kebun atau sebaliknya dari tanah kosong menjadi areal bertutupan vegetasi hutan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menduga simpanan karbon pada setiap jenis lahan diantaranya dilakukan oleh Rahayu et al (2005) dan Agus et al (2009). IPCC (2006) memberikan pedoman pendugaan cadangan karbon pada areal berhutan, pemukiman, lahan pertanian, padang rumput dan bentuk penggunaan lahan lainnya yang didasarkan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di beberapa negara.

Karbon merupakan fungsi dari biomasa pohon. Biomasa merupakan fungsi dari volume yang dibentuk dari dimensi tinggi dan diameter. Pertambahan dimensi tinggi dan diameter terbentuk karena adanya proses fotosintesis yang mengubah CO2 dan H2O menjadi selulosa. Besarnya kandungan karbon dapat

menduga besarnya serapan CO2 untuk keperluan fotosintesis yakni sebesar nilai

karbon dikalikan dengan berat molekul CO2 yakni sebesar 44/12 yang dinyatakan

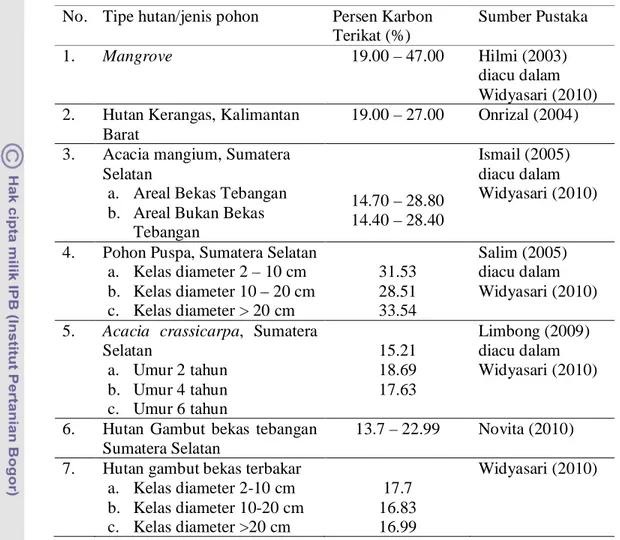

dengan satuan ton/ha (Aminudin 2008). Kandungan karbon dalam biomasa diasumsikan sebesar 50% dari nilai biomasa (Brown 1997). Penelitian lain menemukan bahwa angka konversi biomasa ke nilai kandungan karbon tidak mencapai 50% atau hanya mencapai 10% atau kurang dari 50%. Kesalahan dalam penggunaan nilai konversi ini akan berakibat pada kesalahan pendugaan cadangan karbon pada satu individu pohon dan suatu hamparan penggunaan lahan (Tabel 1).

Tabel 1. Nilai Karbon terikat terhadap kandungan biomasa

No. Tipe hutan/jenis pohon Persen Karbon

Terikat (%)

Sumber Pustaka

1. Mangrove 19.00 – 47.00 Hilmi (2003)

diacu dalam Widyasari (2010) 2. Hutan Kerangas, Kalimantan

Barat

19.00 – 27.00 Onrizal (2004) 3. Acacia mangium, Sumatera

Selatan

a. Areal Bekas Tebangan b. Areal Bukan Bekas

Tebangan 14.70 – 28.80 14.40 – 28.40 Ismail (2005) diacu dalam Widyasari (2010)

4. Pohon Puspa, Sumatera Selatan a. Kelas diameter 2 – 10 cm b. Kelas diameter 10 – 20 cm c. Kelas diameter > 20 cm 31.53 28.51 33.54 Salim (2005) diacu dalam Widyasari (2010) 5. Acacia crassicarpa, Sumatera

Selatan a. Umur 2 tahun b. Umur 4 tahun c. Umur 6 tahun 15.21 18.69 17.63 Limbong (2009) diacu dalam Widyasari (2010)

6. Hutan Gambut bekas tebangan Sumatera Selatan

13.7 – 22.99 Novita (2010) 7. Hutan gambut bekas terbakar

a. Kelas diameter 2-10 cm b. Kelas diameter 10-20 cm c. Kelas diameter >20 cm 17.7 16.83 16.99 Widyasari (2010)

Tabel di atas menunjukan bahwa presentasi karbon terikat pada biomasa pohon tidak merupakan setengah dari biomasa pohon sebagaimana disampaikan oleh Brown. Hal ini sangat mempengaruhi pendugaan nilai karbon pada suatu jenis peruntukan lahan. Widyasari (2010) menyebutkan bahwa perbedaan pendugaan karbon terikat pada biomasa dengan hasil penelitian Brown (1997) karena Brown (1997) tidak menggunakan pendekatan perhitungan kadar abu seperti penelitian yang dilakukan sebagaimana tabel di atas. Hygreen dan Bowyer (1993) diacu dalam Aminudin (2008), sepotong kayu terdiri atas 49% unsur C, 6% unsur H dan 44% unsur O serta 0.1% abu.

Kandungan biomasa di pohon berbeda-beda. Biomasa terbesar sekitar 68,08-82,28% terdapat di batang, di daun terdapat 4,17-14,44%, di ranting terdapat 6,16-10,32% serta 7,15-7,45% terdapat di cabang (Widyasari 2010).

Pendugaan cadangan karbon berkorelasi positif dengan nilai transaksi perdagangan karbon dan sangat mempengaruhi rekomendasi untuk partisipasi dalam pemanfaatan jasa lingkungan karbon. Berdasarkan ketelitian dan ketersediaan data, IPCC (2006) mengklasifikasikan metode pendugaan karbon dalam 3 (tiga) tingkat ketelitian yang disebut dengan tier. Semakin tinggi angka

tier yang digunakan dalam pendugaan cadangan karbon, data yang digunakan semakin rumit dan lengkap sehingga hasilnya semakin teliti. Metode tier 1 dirancang untuk penggunaan sederhana dalam menduga cadangan karbon, dengan mengalikan nilai cadangan karbon yang telah ditetapkan dengan luas peruntukan lahan maka dapat diketahui cadangan karbon yang terdapat pada suatu peruntukan

lahan. Tier 2 dapat menggunakan pendekatan metodologi yang sama seperti

tier 1 tetapi angka-angka yang digunakan dalam pendugaan cadangan karbon menggunakan data spesifik pada satu negara atau wilayah tertentu ditambah faktor yang mempengaruhi pengambilan karbon. Tier 3, menggunakan model dan teknik pengukuran disesuaikan untuk mengatasi keadaan nasional, berulang dari waktu ke waktu, dan didorong oleh resolusi data yang tinggi. Metode ini memberikan estimasi kepastian lebih besar dari tingkatan yang lebih rendah. Pemilihan metode pendugaan cadangan karbon bergantung pada ketersediaan dan ketelitian pengumpulan data.

Perubahan gas-gas rumah kaca di sektor AFOLU (agriculture, forestry and other land use) dapat diduga dengan 2 cara yakni (1) perubahan bersih karbon stok pada suatu periode waktu tertentu dan (2) laju perubahan aliran CO2 ke dan

dari atmosfer. Besarnya serapan CO2 dari atmosfer bergantung pada kerapatan

biodiversitas tumbuhan yang melakukan fotosintesis dan menyimpan hasilnya dalam bentuk biomasa. Sebagian besar CO2 dipindahkan dari atmosfer ke

ekosistem daratan melalui fotosintesis dan respirasi. Serapan CO2 melalui

fotosintesis sering disebut dengan gross primary product (GPP). Setengah dari GPP akan terlepas kembali ke atmosfer melalui proses respirasi dan yang tersisa pada tubuh tumbuhan disebut sebagai net primary production (NPP) yakni total

produksi biomasa tumbuhan dan bahan organik mati dalam satu tahun (IPCC 2006).

2.2 Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Cadangan Karbon Lahan

Perubahan bentuk penggunaan lahan berkorelasi negatif dengan cadangan karbon, namun tidak berarti bahwa perubahan bentuk akan mengemisi sejumlah cadangan karbon yang dimiliki. Pada tanah mineral, konversi hutan primer dan hutan sekunder dengan simpanan karbon rata-rata berturut-turut 300 dan 132 t/ha, dapat menurunkan simpanan karbon tanah dan tanaman (emisi karbon neto positif). Jika lahan semak belukar atau lahan alang-alang dengan simpanan karbon masing-masing 15 dan 2 t/ha direhabilitasi menjadi lahan perkebunan, pada umumnya akan meningkatkan simpanan karbon tanah dan tanaman (emisi karbon neto negatif). Pada tanah gambut, emisi karbon terjadi karena dekomposisi gambut, kebakaran gambut (jika ada), dan emisi karbon dari tanaman. Pembangunan kebun di lahan gambut terlantar yang ditumbuhi semak belukar (dengan simpanan karbon 15 t/ha, dan kedalaman drainase rata-rata 40 cm) akan meningkatkan cadangan karbon. Hal ini berpotensi menurunkan emisi sebesar 862 tCO2-e/ha/25 tahun (34 tCO2-e/ha/tahun), karena besarnya penurunan kehilangan

karbon dari biomasa dan tanah gambut. Bila belukar gambut dipertahankan maka akan mengemisi sekitar 22 CO2-e/ha/tahun. Bila belukar gambut dikonversi

menjadi sawah, perkebunan karet atau perkebunan sawit, tingkat emisi berturut-turut menjadi 11, 7, dan 30 CO2-e/ha/tahun. Dengan demikian, rehabilitasi belukar

gambut menjadi sawah atau perkebunan karet mengurangi emisi berturut-turut 11 dan 15 CO2-e/ha/tahun, sedangkan rehabilitasi belukar gambut menjadi

perkebunan kelapa sawit hanya menambah emisi 8 CO2-e/ha/tahun, dibandingkan

bila belukar gambut diterlantarkan. Dengan demikian, ekstensifikasi perkebunan perlu diprioritaskan melalui rehabilitasi belukar atau padang alang-alang di tanah mineral atau belukar gambut karena selain penambatan CO2 netto juga berpotensi

memperbaiki kehidupan masyarakat (Agus et al 2009). Konversi hutan gambut bekas tebangan dan sekunder mengakibatkan penurunan cadangan karbon vegetasi masing-masing sebesar 103,53 ton/ha/tahun dan 61,02 ton/ha/tahun (Rochmayanto 2009).

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa konversi lahan kosong atau belukar menjadi perkebunan dapat meningkatkan simpanan dan serapan karbon.

Namun jika perkebunan dibangun dengan mengkonversi hutan alam dengan cadangan karbon di hutan alam maka akan menurunkan simpanan karbon di lahan tersebut. Penurunan cadangan karbon tidak berarti akan mengemisi sebesar nilai cadangan karbon, namun dapat diduga dengan menghitung selisih perubahan cadangan karbon hutan alam ke perkebunan dikalikan dengan rendemen pengolahan kayu. Rendemen pengolahan kayu bulat dari hutan alam mencapai 57% – 70% dari volume yang dipanen (Kemenhut, 2007). Hal ini menunjukan bahwa pengambilan cadangan karbon dalam bentuk kayu tidak langsung diuapkan menjadi CO2 bebas di atmosfer namun dikonversi menjadi bentuk simpanan

karbon lainnya seperti mebel, kayu pertukangan, konstruksi, kayu lapis, veneer dan lain-lain (Soedomo 2010).

Untuk meningkatkan serapan dan simpanan karbon di hutan, maka tegakan hutan yang pertumbuhannya telah mencapai klimaks perlu ditebang dan dilakukan permudaan sehingga selisih fotosintesis terhadap respirasi positif. Tumbuhan muda lebih membutuhkan karbohidrat untuk pertumbuhan dibandingkan tumbuhan yang tua yang telah mencapai keseimbangan antara serapan CO2 untuk

proses fotosintesis dan melepaskan CO2 sebagai hasil respirasi. Pada awal

penebangan akan terjadi kehilangan cadangan karbon, namun akan memberi ruang untuk tumbuh tanaman muda. Pinard dan Cropper (2000) menyebutkan bahwa, cadangan karbon hutan diptero akan mengalami penurunan setelah 7 tahun tebangan yakni dari 213 ton C/Ha menjadi 97 ton C/Ha. Untuk menurunkan laju hilangnya cadangan karbon, ketika tebangan mencapai 20-50% dari AAC (Annual Available Cutting) maka perlu ditanam lagi tanaman pioneer yang mampu meningkatkan serapan karbon tegakan 15-26% di 40-60 tahun mendatang.

Lasco et al (2006) menyebutkan bahwa kegiatan penebangan akan menurunkan paling sedikit 50% dari simpanan karbon yang ada di hutan. Konversi hutan alam menjadi padang rumput atau lahan pertanian akan

mengakibatkan penurunan cadangan karbon kurang dari 40 ton/ha dari 500 ton/ha yang dimiliki. Konversi hutan alam menjadi hutan tanaman juga

mengakibatkan penurunan cadangan karbon sekitar 50% dari cadangan karbon yang ada. Kegiatan pemanenan dan perlakuan TPTJ (tebang pilih tanam jalur)

memberikan pengaruh nyata pada kandungan karbon serasah. Kandungan karbon serasah di areal bekas tebangan lebih tinggi dibandingkan hutan primer. Kandungan karbon di serasah segar sekitar 6,1 ton C/ha pada areal bekas tebangan dan hanya 2,4 ton C/ha di hutan primer. Namun pelaksanaan silvikultur TPTJ tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kandungan karbon tanah pada kedalaman 0-40 cm (Almulqu 2008).

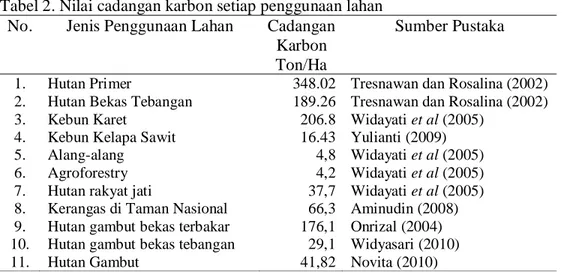

Beberapa penelitian untuk menduga cadangan karbon pada jenis penggunaan lahan yang berbeda disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai cadangan karbon setiap penggunaan lahan

No. Jenis Penggunaan Lahan Cadangan

Karbon Ton/Ha Sumber Pustaka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Hutan Primer

Hutan Bekas Tebangan Kebun Karet

Kebun Kelapa Sawit Alang-alang

Agroforestry Hutan rakyat jati

Kerangas di Taman Nasional Hutan gambut bekas terbakar Hutan gambut bekas tebangan Hutan Gambut 348.02 189.26 206.8 16.43 4,8 4,2 37,7 66,3 176,1 29,1 41,82

Tresnawan dan Rosalina (2002) Tresnawan dan Rosalina (2002) Widayati et al (2005) Yulianti (2009) Widayati et al (2005) Widayati et al (2005) Widayati et al (2005) Aminudin (2008) Onrizal (2004) Widyasari (2010) Novita (2010)

2.3 REDD dan Peluang Pelaksanaan di Jambi

Menurut Lund (2008) bahwa definisi deforestasi dapat dikelompokkan ke dalam kategori : perubahan penutupan lahan, perubahan penggunaan lahan, perubahan penutupan dan penggunaan lahan. Berikut ini beberapa definisi deforestasi yang telah digunakan oleh berbagai institusi internasional, antaranya adalah : UNFCCC 11/CP.7 mendefinisikan deforestasi sebagai konversi langsung yang disebabkan oleh manusia terhadap lahan hutan menjadi lahan non-hutan. FAO (2010) mendefinisikan konversi hutan ke penggunaan lahan lain atau pengurangan dalam jangka waktu yang lama dari kanopi pohon kurang dari batasan minimal 10%. Dengan demikian deforestasi merupakan kehilangan petutupan lahan hutan secara permanen atau jangka waktu yang panjang, baik yang disebabkan oleh pengaruh manusia maupun dari gangguan alam. Konversi

hutan ke lahan pertanian, padang rumput/penggembalaan, dan area perkotaan juga termasuk deforestasi.

Definisi degradasi hutan juga bervariasi, hingga kini setidaknya terdapat lebih dari 10 definisi yang telah digunakan oleh berbagai institusi (Lund, 2007). Salah satu definisi degradasi hutan adalah perubahan yang terjadi di dalam hutan yang memberi efek negatif pada struktur ataupun fungsi tegakan, sehingga menurunkan kapasitas produksi (FAO 1993 dalam Lund 2007). Perubahan yang terjadi di dalam hutan yang masih dalam kategori terdegradasi tidak melampaui batasan area yang ditentukan sebagai hutan. UNFCCC-IPCC menyatakan bahwa degradasi dapat didefinisikan sebagai kehilangan langsung, yang disebabkan oleh manusia, untuk jangka panjang (terjadi selama X tahun atau lebih) atau sedikitnya Y% dari persediaan karbon hutan (dan nilai hutan) sejak waktu T dan tidak dapat dikategorikan sebagai deforestasi. Parameter X, Y dan T belum ditetapkan.

Tingginya angka deforestasi adalah peluang pelaksanaan REDD (Masripatin 2007). Bila angka deforestasi tersebut dapat ditekan maka akan terpelihara carbon sink yang mampu menyerap CO2 bebas di atmosfer. Bila carbon sink ini

ditingkatkan maka kemampuan untuk menyerap CO2 akan makin meningkat.

Menurut FAO (2010) bahwa laju perubahan tahunan cadangan karbon di Indonesia dari tahun 1990 sampai dengan 2010 terus menurun. Antara tahun

1990-2000, perubahan cadangan karbon mencapai 1,5 juta ton, antara tahun 2000-2005 menurun sebesar 1,3 juta ton dan di tahun 2005-2010 mengalami

penurunan sebesar 1,7 juta ton. Menurunnya cadangan karbon menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berkomitmen menurunkan 14% emisi karbon dari sektor LULUCF dari Bussines As Usual (BAU) yang telah dijalankan selama ini, manajemen sampah yang benar 6%, dan efisiensi energi 6%. Bila BAU dijalankan sampai tahun 2020 maka emisi tahunan akan menjadi 1,24 Gt CO2e dan

kemampuan serapan CO2e hanya berkisar antara 0.6 sampai dengan 0.71 Gt CO2e

(Kemenhut 2010). Guna memenuhi program tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp 83,3 triliun pada tujuh sektor prioritas, yakni sektor energi yang diupayakan mampu menurunkan emisi karbon sebesar 1%. Sektor transportasi dan industri

masing-masing 0,3% dan 0,01%, sektor pertanian 0,3%, sektor kehutanan 13,3%, pengelolaan limbah 1,6%, dan pengelolaan lahan gambut 9,6%.

Untuk meningkatkan serapan karbon dari BAU akan dilakukan upaya mitigasi dengan skema REDD yang diharapkan sampai dengan tahun 2020 nanti mampu menyerap 1.31 Gt CO2e dengan menanam 500.000 hektar per tahun dan

upaya lainnya. Skema REDD (reducing emission from deforestation and forest degradation) dicetuskan dalam konferensi UNFCCC ke-13 di Bali pada akhir tahun 2007. Hal ini bermaksud untuk menyertakan sektor kehutanan dalam skema perdagangan karbon sebagai carbon sink terbaik. Namun COP (Conference of Parties) ke 15 di Kopenhagen – Denmark memutuskan REDD sebagai suatu instrumen kerjasama internasional yang tidak mengikat.

Dengan mempertahankan kawasan hutan dan lahan berhutan maka dapat menunda terjadinya emisi ke atmosfer karena menurut Masripatin (2007) vegetasi dan tanah dapat menyimpan ± 7500 Gt CO2 atau dua kali lipat lebih banyak CO2

di atmosfer, sedangkan hutan menyimpan 4500 Gt CO2 lebih besar dari gas rumah

kaca yang terdapat di atmosfer. Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2020 disusun untuk merealisasikan komitmen pemerintah RI dalam mereduksi emisi sebesar 14%. Kegiatan pengayaan dan penanaman hutan, pengaturan jatah tebangan tahunan dari 17 juta m3 menjadi 9 juta m3 serta pengendalian jumlah titik api. Selain itu dilaksanakan pengendalian volume kayu yang diekstraksi dengan illegal logging dan mengurangi kerusakan tegakan tinggal dengan metode RIL (Reduced Impact Logging). Diharapkan sampai

dengan tahun 2020 nanti terdapat selisih antara emisi dan serapan sebesar 0,7 Gt. Bila BAU dijalankan maka selisih negatif sebesar 0,53 Gt dan bila hanya

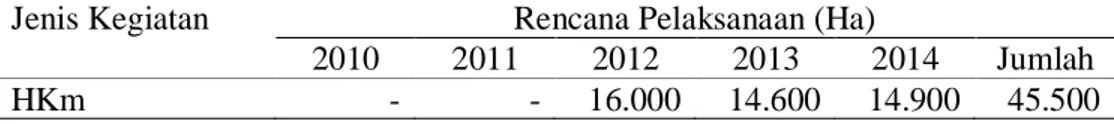

dilakukan penanaman seluas 500.000 hektar per tahun maka selisih negatif sebesar 0,35 Gt. Pencapaian penurunan target emisi sebagaimana dijelaskan di atas, akan dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan karakteristik daerah tersebut. Beberapa rencana strategi peningkatan serapan karbondi Provinsi Jambi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Rencana strategis peningkatan serapan karbon di Provinsi Jambi (Kemenhut 2010)

Jenis Kegiatan Rencana Pelaksanaan (Ha)

2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah

Hutan Desa 16.500 8.500 6.100 4.300 3.600 39.000 HTI/HTR 47.000 42.500 52.000 46.500 41.000 229.000 RHL 11.500 12.000 11.300 13.400 13.900 62.100 Pengelolaan LOA 50.000 52.000 61.000 163.000

Skema REDD diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Insentif yang disiapkan negara-negara maju untuk mempersiapkan pelaksanaan REDD di negara-negara berkembang yang memiliki hutan tropis dalam Copenhagen Accord sebesar 30 milyar US$ dan

untuk pembayaran REDD sampai tahun 2020 disiapkan dana sebesar 100 milyar US$ (UNFCCC 2009). Skema REDD perlu dilihat dari dua sisi

perhitungan pilihan kerangka kerja yakni (1) pilihan untuk mengikutkan REDD pada semua kerangka kerja hanya di sektor kehutanan, dan (2) pilihan untuk mengikutkan sektor kehutanan dalam semua kerangka kerja pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Total stok karbon hutan pada suatu waktu ditentukan melalui dua faktor yakni (1) luas areal berhutan atau kawasan hutan dan (2) kerapatan karbon per hektar hutan (Angelsen et al 2008). Hal ini berarti bahwa dalam mengestimasi kandungan karbon suatu tegakan hutan perlu melihat keberadaan dan status kawasan hutan (tidak berkurang) yang disebut deforestasi dan tidak menurun stok karbon pada setiap hektar hutan yang disebut degradasi hutan.

Menurut Stern (2008) diacu dalam Angelsen dan Kanounnikoff (2008), terdapat tiga kriteria dalam mengevaluasi pencapaian tujuan REDD yakni

effectiveness yakni mitigasi dan adopsi emisi gas rumah kaca (GHG) pada skala yang disyaratkan untuk menjaga resiko dari perubahan iklim pada level yang dapat diterima. Kriteria kedua adalah efisiensi, yakni mitigasi emisi GHG harus diimplementasikan pada cara-cara yang efisien dan biaya yang minimum, dan

equity yakni hasil penjualan karbon harus terdistribusi bagi seluruh masyarakat dan komponen bangsa.

Mekanisme pembayaran REDD+ harus (i) efektif, yakni berkontribusi nyata dan bebas dari tekanan pihak ketiga dalam verifikasi stabilisasi konsentrasi GHG atmosfer, (ii) efisien, yakni menghasilkan nilai uang dan menyertakan

kelembagaan sektor swasta maupun publik untuk berpartisipasi secara adil, (iii) kesamaan, yakni meminimumkan atau menghindari resiko yang lebih besar

dari masyarakat miskin dan marjinal yang mata pencahariannya bergantung pada hutan, mengalihkan/mencegah distorsi pasar hasil hutan dan melibatkan partisipasi pemerintah dalam kesepakatan keadilan pada level nasional dan internasional.

2.4 Skenario Pengelolaan Hutan Pada Skema REDD

REDD merupakan bentuk pembayaran jasa lingkungan atas serapan CO2

bebas di atmosfer oleh hutan melalui mekanisme fotosintesis. REDD merupakan skema untuk memperoleh nilai jasa hutan yang tidak semata karena kayu namun REDD dapat berjalan karena adanya potensi kayu dan bentuk serapan karbon lainnya. Adapun beberapa skenario yang mungkin dapat ditawarkan dalam pengelolaan hutan bersama REDD antara lain:

1. Moratorium Penebangan

Moratorium penebangan adalah penundaan produksi atau ekstraksi hasil hutan kayu dalam suatu kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk menjaga

carbon sink dari hutan serta menjaga serapan karbon di atmosfer. Kebijakan ini berlangsung ketika hutan dianggap sebagai pabrik O2 dan ketika pabrik itu

diganggu maka kemampuan serapan akan menurun. Emisi rujukan adalah proyeksi emisi dari deforestasi dan degradasi yang memungkinkan untuk dilakukan pengukuran pengurangan emisi. Emisi rujukan dapat dinyatakan sebagai tolok ukur peta tutupan hutan yang menunjukkan lokasi hutan dan bagaimana variasi hutan-hutan tersebut terkait dengan karbon, atau kepentingan nasional lainnya (IFCA 2007b diacu dalam Budiharto 2009).

Moratorium penebangan sering disebut dengan jeda tebangan sebagaimana kini telah dipraktekkan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan Instruksi

Gubernur NAD Nomor 5 Tahun 2007. Menurut Instruksi Gubernur (INGUB) No. 5 Tahun 2007 tentang Moratorium Logging, latar belakang lahirnya kebijakan

ini didasari oleh kondisi objektif pengelolaan hutan Aceh yang tidak terkendali, sehingga kerap melahirkan bencana ekologis berupa banjir dan tanah longsor,

serta konflik antara satwa dan manusia. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberlakukan moratorium logging adalah “Hutan Lestari Rakyat Aceh Sejahtera” melalui tiga program pokok, yakni redesign, reforestrasi, dan reduksi laju deforestrasi (Gumay 2008).

Hutan Indonesia hanya mampu memasok 46,77 juta m3 kayu bulat tiap tahunnya. Sayangnya, hal ini tak dipahami secara baik oleh pelaku industri kehutanan. Mereka terus saja menambah kapasitasnya tanpa memperhatikan kemampuan alam. Kapasitas industri kayu Indonesia mencapai 96,19 juta m3, dua kali lipat kemampuan hutan Indonesia. Maraknya pembalakan liar adalah akibat dari ketimpangan permintaan dan ketersediaan kayu yang semakin meluluhlantakkan hutan kita. Tercatat total kayu illegal untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri mencapai 30,18 juta m3, yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 36,22 triliun pada tahun 2006 (Syumada 2010).

Namun bila ketimpangan permintaan dan penawaran kayu tersebut ditindaklanjuti dengan moratorium maka akan berdampak pada kemampuan pemenuhan kebutuhan. Bila kebijakan pemenuhan kebutuhan kayu mengimpor, akan sangat mempengaruhi nilai investasi yang diperlukan. Indonesia membutuhkan dana kompensasi sebesar Rp. 75,24 triliun jika Indonesia mengambil kebijakan moratorium pemanfaatan hutan dengan menghentikan pemanfaatan hutan alam pada 110 perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan 77 perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) (Effendi 2009).

Lebih lanjut Effendi (2009) menjelaskan bahwa Luas hutan alam yang terdapat di areal konsesi 187 perusahaan-perusahaan HPH dan HTI tersebut mencapai 7,58 juta hektar, dan perusahaan-perusahaan tersebut berencana melakukan penebangan kayu dan konversi hutan alam seluas 1,84 juta hektar hingga 2018. Angka Rp 75,24 triliun adalah nilai penjualan kayu dari rencana eksploitasi kayu oleh 187 perusahaan HPH dan HTI tersebut hingga 2018 nanti yang mencapai 79,69 juta m3.

RIL (Reduced Impact Logging) adalah suatu kebijakan pemanenan hutan dengan meminimalkan resiko kerusakan pada tegakan tinggal dan tapak serta untuk menjaga potensi di hutan. RIL merupakan suatu pendekatan sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam pemanenan kayu. RIL dapat menyimpan lebih dari 30 ton karbon per hektar. Penerapannya pada 30 juta ha areal HPH hutan alam di Indonesia berpotensi untuk mengurangi lebih dari satu milyar ton emisi CO2 (Wardojo 2009).

Aplikasi RIL dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia tidak dapat

berjalan baik. Ada 7 faktor yang mempengaruhi implementasi RIL, yakni (1) kepastian lahan, (2) klaim lahan oleh masyarakat, (3) illegal logging, (4) konflik penggunaan lahan, (5) tidak ada dukungan manajemen, (6) pelatihan

yang kurang memadai, dan (7) masalah sumberdaya manusia serta biaya tambahan implementasi yang terlalu tinggi. Dua faktor yang sangat mempengaruhi adalah investasi tambahan untuk meningkatkan teknologi dan tidak adanya dukungan dari pemerintah (Priyadi 2007). Tanpa kepemimpinan yang kuat, manejer di level tengah yang progresif maupun pekerja lapangan dan pengawasan yang memiliki sedikit insentif untuk mengubah status quo dapat mengakibatkan kegagalan implementasi RIL.

Smith dan Applegate (2001) diacu dalam Priyadi (2007), illegal logging dan konversi hutan yang tidak terencana sebagai faktor penghambat pelaksanaan RIL. Enters et al (2001) diacu dalam Puts, et al (2008) menjelaskan bahwa Barney Chan dari Sarawak Timber Association (Malaysia) menjelaskan akronim RIL

adalah reduced income logging karena dalam pelaksanaan RIL (reduced impact logging) membutuhkan investasi yang tinggi baik teknologi

maupun sumberdaya manusia serta dibutuhkan dukungan implementasi kebijakan. Healey et al (2000); Smith et al (2006) diacu dalam Puts et al (2008) menjelaskan bahwa bila RIL ditujukan untuk mengurangi area tebangan dan tidak mendapatkan dukungan aturan yang tegas seperti di daerah tropis maka akan menurunkan pendapatan pemilik HPH apalagi dengan suku bunga yang tinggi. Sangat tidak mudah menjelaskan bahwa mengapa RIL tidak efektif berjalan dibandingkan dengan CL dari sisi performasi finansial, karena banyak faktor yang mendasari kelangsungan kebijakan ini. Harga produk, sumberdaya manusia,

kondisi hutan, upah tenaga kerja dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keuntungan dalam bisnis operasi HPH di tropis merupakan hal-hal mendasar yang mempengaruhi implementasi RIL (Put et al 2008).

Beberapa penelitian juga menyimpulkan bahwa sebenarnya RIL tidak menjamin kelangsungan produksi hasil yang akan meningkat pada siklus berikutnya. Sist dan Fereira (2007) diacu dalam Puts et al (2008) menjelaskan bahwa panen awal di hutan dataran rendah basah Brazil mencapai 21 m3/ha namun setelah 30 tahun kemudian hasil yang akan ditebang hanya 50% dari volume awal. Dauber et al (2005) diacu dalam Puts et al (2008) meramalkan bahwa setelah pemanenan hanya terdapat 11,8 m3/ha dari hutan liana di Amazon Bolivia dengan RIL dan pada siklus tebang 25 tahun kemudian hanya akan dipanen 21% dari volume tebangan awal. RIL juga gagal mencapai tujuan silvikultur kelestarian hasil di hutan namun mampu mereduksi 50% kerusakan tegakan, menjaga biodiversitas dan fungsi ekosistem (Puts et al 2001 diacu dalam Puts et al 2008).

Klassen (2010), hambatan adopsi sistem RIL di Indonesia dapat diklasifikasikan atas dua faktor, yakni faktor eksternal yaitu (1) efektivitas pelaksanaan regulasi dan monitoring operasional di hutan yang tidak pernah dilakukan dengan baik dan masih banyak ketidakpastian batasan yuridiksi desentralisasi di Indonesia, (2) masalah tenurial yang tidak pasti, (3) kurangnya penegakan aturan sehingga seakan-akan membiarkan perusahaan pemegang hak konsesi untuk memanipulasi pelaksanaan pengelolaan hutan yang terkesan lestari, (4) masih terdapat ijin pemanenan hutan tanpa persyaratan silvikultur yang berarti atau kontrol aturan, (5) penegasan hak masyarakat lokal untuk lahan hutan dan

konversi ke bukan hutan atau menjual hak mereka ke pelaku bisnis lainnya, (6) aktivitas penebangan liar dan tidak disahkan dengan aturan. Faktor internal

yang mempengaruhi yakni (1) kesalahan persepsi, (2) ketidakpahaman, (3) petunjuk teknis RIL yang tidak jelas, (4) defisiensi kemampuan teknis dan (5) ketidakmampuan menggunakan alat.