BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan masalah yang sering terjadi di negara berkembang dan sulit untuk di atasi. Hal ini juga dialami Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. Provinsi-provinsi di Indonesia juga tak luput dari adanya pengangguran ini. Banten merupakan provisi dengan angka pengangggurawn terbuka terbesar berdasarkan data BPS tahun 2010. Salah satu sumber permasalahan banyaknya pengangguran adalah kurangnya lapangan pekerjaan, peluang usaha, urbanisasi, dan lain-lain. Banyak aspek yang menyebabkan kurangnya lapangan kerja dan peluang usaha, salah satu contoh adalah aspek kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan aspek yang penting karena kebijakan adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap suatu hal yang menjadi wewenangnya. Regulasi merupakan perwujudan dari kebijakan publik yang dilakukan oleh permerintah dalam mengatur berbagai bidang. Regulasi dapat menyebabkan timbulnya resiko, yaitu menghambat investasi dan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian.

Dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia pemerintah kota Banten dituntut untuk sesegera mungkin mengurangi angka pengangguran ini sehingga berada pada angka yang moderat. Untuk mengurangi angka pengangguran yag tinggi ini pemerintah harus secepat mungkin menemukan penyebab utama dari adanya pengangguran ini agar dapat membuat suatu kebijakan yang dapat mengurangi angka pengangguran pada suatu wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

Provinsi Banten merupakan penghubung antara pulau Jawa dengan pulau Sumatera. Sebagai penghubung perekonomian maka sudah tentu provinsi Banten akan menerima imbas dari hubungan ekonomi kedua pulau. Imbas ini akan

Banten memiliki sebuah nilai plus yaitu pemekaran wilayahnya dan juga

pendapatan daerah yang cukup tinggi melalui dana perimbangan yang di transfer oleh pemerintah untuk mengatasi kesenjangan yang ada di Indonesia. Berdasakan penjelasan tersebut kemudian muncul beberapa latar belakang masalah yang menyebabkan tingginya angka pengagguran di Banten,antara lain :

Faktor apa sajakah yangmenjadi penyebab tingginya angka pengaguran ?

Bagaimana hubungan antara inflasi terhadap angka pengangguran ? Bagaimana hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi terhadap

pengurangan angka pengangguran ?

Bagaimana hubungan penurunan angka laju pertumbuhan penduduk terhadap upaya mengurangi angka pengangguran ?

Bagaimana hubungan antara urbanisasi terhadap tingginya angka pengangguran ?

Serta bagaimana hubungan antara kualitas SDM penduduk Banten terhadap tingginya angka pengangguran ?

1.3 Tujuan

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk dapat mengurangi angka pengangguran di provinsi Banten. Adapun cara untuk mencapai tujuan itu terdapat beberapa tujuan dasar diantaranya analisis penyebab tingginya angka pengangguran yang meliputi :

Mengetahui korelasi antara tingginya angka pengangguran dengan inflasi

Mengetahui korelasi antara tingginya angka pengangguran dengan laju pertumbuhan ekonomi

Mengetahui korelasi antara tingginya angka pengangguran dengan ilaju pertumbuhan penduduk

Mengetahui korelasi antara tingginya angka pengangguran dengan urbanisasi

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pada laporan ini terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah pembahasan sendiri yaitu Provinsi Banten. Wilayah Provinsi Banten mempunyai luas 9.018,64 km2, terdiri empat kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang dan dua kota yaitu Kota Tangerang Dan Kota Cilegon. Wilayah Provinsi Banten Berada Pada Batas Astronomis 10501’11”– 10607’12” BT Dan 507’50”–701’1” LS, mempunyai posisi strategis pada lintas perdagangan internasional dan nasional.

Provinsi Banten mempunyai batas wilayah: a. Utara : Laut Jawa

b. Timur : Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. c. Selatan : Samudra Hindia

d. Barat : Selat Sunda

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Dalam makalah ini menitikberatkan pembahasan dalam bidang ketenagakerjaan serta aspek-aspek yang mempengaruhinya seperti laju

pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, inflasi, urbanisasi, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya SDM berkualitas di daerah asal hingga kurangnya penyerapan tenaga kerja di daerah asal. Dalam makalah ini juga akan dibahas tentang kependudukan serta perekonomian yang ada di provinsi Banten.

1.5 Sistematika Masalah

Laporan ini memiliki lima bab yaitu, Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum wilayah, Bab III Analisis Permasalahan , Bab IV Penutup. Hal-hal tersebut telah tersusun secara sistematik sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, rumusan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

Meliputi kondisi fisik yaitu, luas dan letak wilayah yang merupakan pembagian administrasi, keadaan alam, kependudukan serta perekonomian di Provinsi Banten BAB III KAJIAN LITERATUR

Meliputi pembahasan tentang identifikasi tenaga kerja di Banten, penyebab-penyebab terjadinya pengangguran serta analissnya menggunakan angka korelasi BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi tentang masalah yang dianalisis.

BAB II

GAMBARAN UMUM PROVINSI BANTEN

2.1 Letak Geografis

Wilayah Banten berada pada batas astronomi 5o 7’ 50” – 7o 1’ 11” Lintang Selatan dan 105o 1’ 11” – 106o 7’ 12” Bujur Timur, berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 8.651,20 Km2 . Secara wilayah pemerintahan Provinsi Banten terdiri dari 2 Kota, 4 Kabupaten, 140 Kecamatan, 262 Kelurahan, dan 1.242 Desa.

Provinsi Banten mempunyai batas wilayah: Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Sebelah Selatan: Samudra Hindia

Sebelah Barat : Selat Sunda

2.2 Keadaan Alam

Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0-1.000 m dpl. Secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0- 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Adapun daerah Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201-2.000 m dpl dan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501-2.000 m dpl yang terdapat di Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Kondisi topografi suatu wilayah berkaitan dengan bentuk raut permukaan wilayah atau morfologi. Morfologi wilayah Banten secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu morfologi dataran, perbukitan landai-sedang (bergelombang rendah-sedang) dan perbukitan terjal. Morfologi Dataran Rendah umumnya terdapat di daerah bagian Utara dan sebagian Selatan. Wilayah dataran merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 meter dpl (di atas permukaan laut) sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0-1 m dpl. Morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah-Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah wilayah studi. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 m dpl. Di bagian Utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketinggian maksimum 553 m dpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah Selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah perbukitan berada di Selatan. Perbedaan kondisi morfologi serta topografi ini yang kemudian turut berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan pembangunan yang semakin tajam, yaitu wilayah sebelah utara memiliki peluang berkembang relatif lebih besar daripada wilayah sebelah Selatan. Perbedaan ketimpangan ini juga yang akan menyebabkan banyak masyarakat melakukan urbanisasi serta karena letaknya yang di antara tiga provinsi,ini akan mempengaruhi jumlah penduduk yang nelakuakn migrasi ke provinsi Banten.

dan CABT Malingping dan lintas propinsi, meliputi CABT Serang – Tangerang dan CABT Jakarta. Dengan adanya potensi tata air ini seharusnya akan berdampak kepada banyak perumahan yang dibuat dan juga mengindikasikan bahwa jumlah penduduk akan bertambah signifikan karena banyaknya jumlah perumahan yang akan berimplikasi terhadap perluasan tenaga kerja yang membangun perumahan itu ataupun penambahan angka pengangguran yang disebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Berdasarkan kondisi topografi, maka kegunaan lahan di Provinsi Banten secara umum adalah sebagai berikut:

Lingkungan Pantai Utara merupakan sawah irigasi teknis dan setengah teknis, kawasan pemukiman serta industri.

Kawasan Banten Bagian Tengah terdiri dari sawah irigasi terbatas dan kebun campur serta sebagian berupa pemukiman pedesaan.

Banten bagian timur yaitu kota Tangerang dan kabupaten Tanggerang,serta bagian barat provinsi Banten (Cilegon) merupakan pusat industri.

Karena penggunaan fungsi kawasan industri provinsi Banten yang terletak pada perbatasan terhadap ketiga provinsi inilah yang menyebabkan angka migrasi pada provinsi Banten sangat tinggi.

2.3 Kependudukan

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Banten adalah 10.644.030 orang, yang terdiri atas 5.440.783 laki‐laki dan 5.203.247 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Banten masih bertumpu di daerah perkotaan yang berdekatan dengan DKI Jakarta (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) yakni sebesar 55,81 persen, kemudian diikuti wilayah bagian utara (Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon), sebesar 22,12 sedangkan wilayah bagian selatan (Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak) sebesar 22,07 persen.

2.4 Perekonomian

Tingkat kemajuan perekonomian di suatu wilayah dapat dilihat dari laju pertumbuhan eonomi di wilayah itu. Akan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya menggambarkan kesejahteraan yang ada di suatu daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi hanya menggambarkan adanya pertambahan tingkat pendapatan kasar yang ada di suatu daerah tanpa mempertimbangkan pertambahan penduduk yang ada di daerah itu.

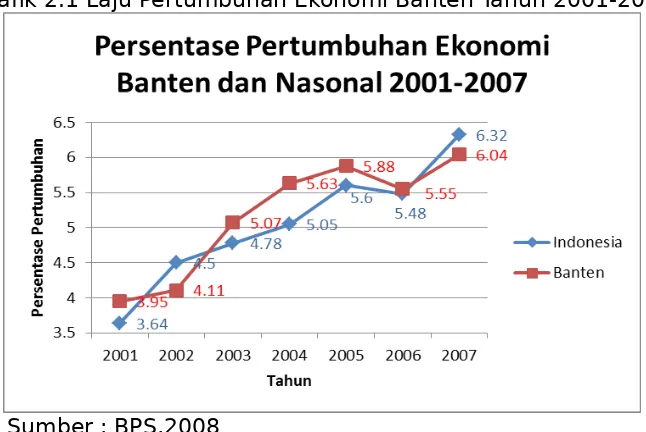

Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten Tahun 2001-2007

Sumber : BPS,2008

ini harus dijaga agar nantinya berada pada tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi yang dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.

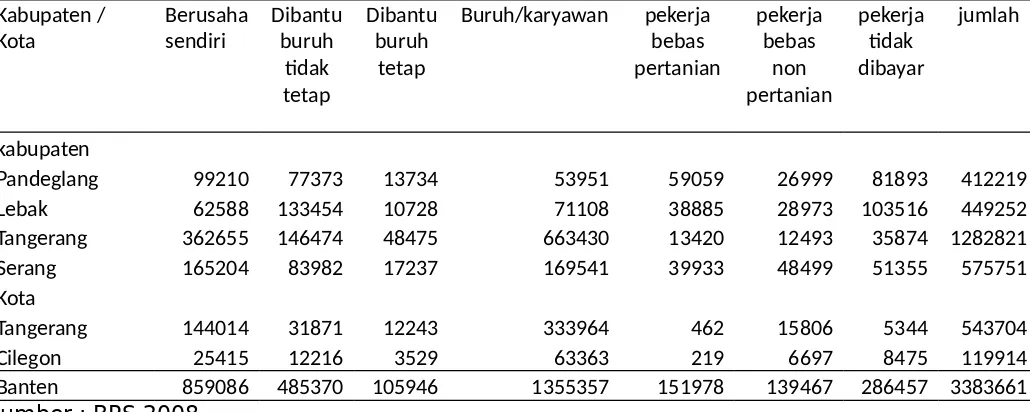

Tabel 2.1 Penduduk usian 15 tahun ke atas berdasarkan mata pencaharian tahun 2007 Kabupaten /

Pandeglang 99210 77373 13734 53951 59059 26999 81893 412219

Lebak 62588 133454 10728 71108 38885 28973 103516 449252

Tangerang 362655 146474 48475 663430 13420 12493 35874 1282821

Serang 165204 83982 17237 169541 39933 48499 51355 575751

Kota

Tangerang 144014 31871 12243 333964 462 15806 5344 543704

Cilegon 25415 12216 3529 63363 219 6697 8475 119914

Banten 859086 485370 105946 1355357 151978 139467 286457 3383661

Sumber : BPS,2008

Dari table diatas dapat diketahui persentase penduduk Banten secara keseluruhan mempunyai mata pencaharian utama sebagai buruh atau karyawan. Inilah hal utama yang menjadi penyebab ketergantungan utama penduduk kepada bidang industry. Padahal jika mata pencaharian seperti pertanian dan wirausaha ditingkatkan bukan tidak mungkin pengangguran di Banten akan dapat diatasi. Mata pencaharian utama yang terkecil yaitu sebagai sebuah penggerak perusahaan. Seharusnya orang-orang yang yang bekerja di bidang ini harus lebih banyak lagi dan pemerintah memberikan pinjaman kepada masyrakat agar masyrakat mudah untuk mengembangkan usahanya sendiri.

BAB III KAJIAN LITERATUR

3.1 Tenaga Kerja

bekerja atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Simanjuntak, 1985). Sedangkan menurut Secha Alatas (dalam Aris Ananta, 1990), tenaga kerja merupakan bagian dari penduduk yang mampu bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja.

Menurut Simanjuntak (1985) konsep dari tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (labour force) merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlihat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja ini terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja (employed persons) merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan mencari pekerjaan termasuk

dalam golongan menganggur. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja maupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi. Kelompok

bukan angkatan kerja ini terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan. Pekerja tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji .

3.2 Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss,1999). Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat

memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1994). Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat diantara tingkat pendapatan nasional yang dicapai (GDP) dengan penggunaan tenga kerja yang dilakukan; semakin tinggi pendapatan nasional (GDP), semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

3.3 Teori upah

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara

rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan,

tunjangantunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural (BPS, 2008). Menurut Gilarso (2003) balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Masih menurut Gilarso upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang

diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan/buruh). Di indonesia banyak orang berusaha sendiri dan tidak memperhitungkan ”upah” untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam analisis ekonomi, besar kecilnya balas karya mereka sebagai tenaga kerja seharusnya ikut diperhitungkan.

3.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sangat berbeda dengan perkembangan ekonomi. Terjadinya perkembangan ekonomi ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk. Perkembangan eknomi adalah suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara/wil/kota meningkat selama kurun waktu yangka panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absulut” semakin mengecil dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Baldwin and Meier, 1995 dalam

Alghofari

) .Kestabilan politik,kebijakan ekonomi pemerintah, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, tersedianya usahawan yang gigih dan kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi modern merupakan beberapa factor penting yang dampat mempengaryhi pertumbuhan ekonomi.Beberapa factor penting yang telah lama dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja 2. Tanah dan kekayaan alam lainnya

3. Barang-barang modal dan teknologi 4. Luas pasar sebagai pertumbuhan 5. Sistem social dan sikap masyarakat 3.5 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan dalam tingkat harga rata-rata, inflasi dapat terjadi melalui dua sisi, yaitu dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Inflasi dari sisi permintaan (demand pull inflation) terjadi apabila secara agregat terjadi peningkatan terhadap barang-barang dan jasa dalam memenuhi permintaan yang mendorong produsen untuk menambah dana produksi dan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Kondisi ini secara langsung dapat mengakibatkan inflasi karena menyebabkan naiknya harga output. Peristiwa ini dinamakan demand pull inflation. Sebaliknya apabila secara agregat terjadi penurunan penawaran terhadap barang-barang dan jasa yang diakibatkan oleh meningkatnya biaya produksi, maka terjadi pergeseran kurva penawaran yang secara potensial akan mengakibatkan inflasi disertai kelesuan usaha dalam perekonomian yang ditunjukkan dengan menurunnya sejumlah output. Kondisi ini dinamakan inflasi dari sisi penawaran atau cost push inflation (Mankiw, 2000).

3.6 Indeks Harga Konsumen (IHK)

mengumpulkan harga dari ribuan barang dan jasa, IHK mengubah harga berbagai barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga (Mankiw, 2000). Sedangkan menurut Lipsey, et al. (1997) CPI adalah suatu ukuran harga rata-rata dari berbagai komoditi yang biasanya dibeli rumah tangga, dikompilasisetiap bulan oleh BPS.

3.7 Urbanisasi

Urbanisasi memiliki berberapa pengertian dari berbagai sudut pandang. Dalam ilmu demografi, urbanisasi berarti pertambahan persentase jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan terhadap jumlah penduduk nasional. Sedangkan seorang geograf De Bruijne (dalam Adianti) menjelaskan terdapat setidaknya tujuh pengertian urbanisasi, yaitu:

1. Pertumbuhan persentase penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan. 2. Berpindahnya penduduk ke kota – kota dari pedesaan.

3. Bertambahnya penduduk bermatapencaharian non agraris di pedesaan. 4. Tumbuhnya suatu permukiman menjadi kota.

5. Mekarnya atau meluasnya struktur artefaktial – morfologis suatu kota di kawasan sekelilingnya. 6. Meluasnya pengaruh suasana ekonomi kota ke pedesaan.

7. Meluasnya pengaruh suasana sosial, psikologis, dan kultural kota ke pedesaan, atau meluasnya nilai – nilai dan norma – norma kekotaan ke kawasan luarnya.

Permukiman kota cenderung tumbuh terus, baik dalam hal luasnya maupun jumlahnya; bersama itu sudah semestinya bahwa proporsi penduduk dunia kita yang tinggal di kota kecil maupun kota besar meningkat. Pertambahan proporsi tersebut juga disebut sebagai urbanisasi. (Daldjoeni dalam Adianti, 2004). Menurut Whyne (dalam Adianti, 2004) terdapat faktor –faktor yang dapat mendorong urbanisasi, yaitu:

1. Kemajuan di bidang pertanian. Adanya mekanisasi di bidang pertanian mendorong dua hal; pertama tersedotnya sebagian tenaga kerja agraris ke kota untuk menjadi buruh industri; kedua, bertambahnya hasil pertanian untuk menjamin kebutuhan penduduk yang hidupnya dari pertanian.

2. Industrialisasi. Karena industri – industri bergantung kepada bahan mentah dan sumber tenaga (misalnya batubara di abad yang lalu), maka pabrik – pabriknya didirikan di lokasi di sekitarnya; ini demi murahnya pengelolaan. Sekaligus diperlukan tenaga buruh yang banyak, mereka bawa dan bekerja di situ; akhirnya lahir kota yang baru.

tersebut lalu menarik pekerja – pekerja baru dari pedesaan dengan begitu kota bertambah besar.

4. Peningkatan kegiatan pelayanan. Industri tersier dan kuarter tumbuh dan meningkatkan perdagangan, taraf hidup dan memacu munculnya organisasi ekonomi dan sosial. Berbagai jenis jasa tumbuh di perkotaan; hiburan, catering, tata usaha perkantoran dan sebagainya. 5. Kemajuan transportasi. Bersama kemajuan komunikasi ini mendorong majunya mobilitas

penduduk, khususnya dari pedesaan ke kota – kota di dekatnya.

6. Tarikan sosial dan kultural. Di kota banyak hal yang menarik, seperti museum, bioskop dan tempat rekreasi.

7. Kemajuan pendidikan. Tak hanya sekolah sekolah yang menarik kaum muda untuk pindah ke kota. Juga media komunikasi massal yang berpusat di kota seperti surat kabar dan siaran radio makin menyadarkan masyarakat pedesaan akan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk sukses dalam usaha.

8. Pertumbuhan penduduk alami. Di samping penduduk kota bertambah oleh masuknya urbanisasi, angka kelahiran di kota lebih tinggi disbanding pedesaan; ini akibat kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya.

BAB IV

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENGANGGURAN DI PROVINSI BANTEN

4.1 Gambaran Umum keadaan Tenaga Kerja Provinsi Banten

Pengangguran hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumit yang sulit ditangani pemerintah. Krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami Indonesia telah membuat sektor andalan yang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri dan jasa kolaps. Kemudian dengan alasan untuk tetap survive di era krisis, banyak pengusaha yang melakukan efisiensi dengan melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Atau bahkan jika sudah tidak sanggup lagi menanggung beban, banyak pabrik yang tutup akibat bangkrut atau dinyatakan pailit. Kejadian-kejadian di atas ditambah dengan minimnya penciptaan lapangan kerja akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan tidak tertampungnya angkatan kerja baru semakin menambah jumlah pengangguran di Banten.

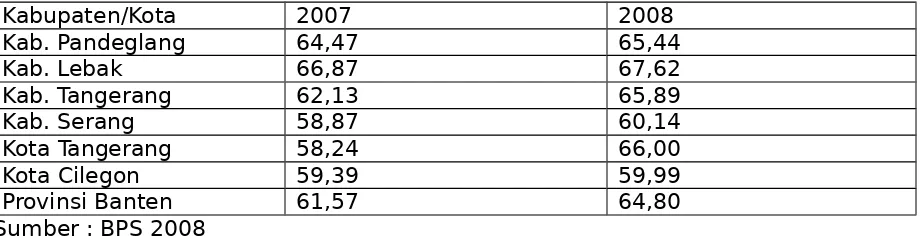

Tabel 4.1 Jumlah Partisipasi Penduduk Dirinci Berdasar Jenis Kegiatan Menurut Kabupaten.Kota di Provinsi Banten Tahun 2007-2008

Sumber : BPS 2008

Dengan meningkatnya jumlah pengangguran, seharusnya telah membuat pemerintah mencurahkan perhatian penuh terhadap masalah pengangguran dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulanginya, untuk mengatasi pengangguran, yakni padat karya produktif, memperluas perkebunan melalui transmigrasi, usaha mandiri dan TKPMP (tenaga kerja pemuda mandiri profesional). Selain itu Depnakertrans bekerjasama dengan departemen terkait akan merumuskan kebijakan dan langkah penanggulangan melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan mutu sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan pekerja serta membina hubungan industrial yang harmonis guna menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi usaha. Proses penciptaan lapangan pekerjaan sangat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka semakin marak kegiatan perekonomian yang berarti semakin banyak pula tenaga kerja yang diperlukan untuk mengerakkan roda perekonomian. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin tercapai tanpa adanya dorongan yang besar dari investasi dan ekspor.

persen. Sedangkan Kota Cilegon TPAK-nya masih di bawah 60 persen, yaitu sebesar

Tingkat pengangguran terendah pada provinsi banten pada tahun 2008 yaitu pada kabupaten Lebak dengan angka pengangguran 10,68%. Sedangkan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2008 ada pada kabupaten Cilegon dengan angka pengangguran mencapai 18,65%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2008 tercatat sebesar 15,18 persen, turun dari tahun 2007 sebesar 15,75 persen. Pada tahun 2008 wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi adalah Kota Cilegon, hal ini sejalan dengan angka TPAKnya yang merupakan terkecil di Banten. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel diatas. Keadaan tingkat pengguran yang tinggi pada kabupaten Cilegon karena kabupaten ini merupakan kawasan industri yang notabene memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang sedikit. Berbanding terbalik dengan kabupaten Lebak yang masih didominasi oleh perdesaan dan banyak didominasi oleh pekerjaan pada bidang pertanian yang menyerap tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan sektor industri.

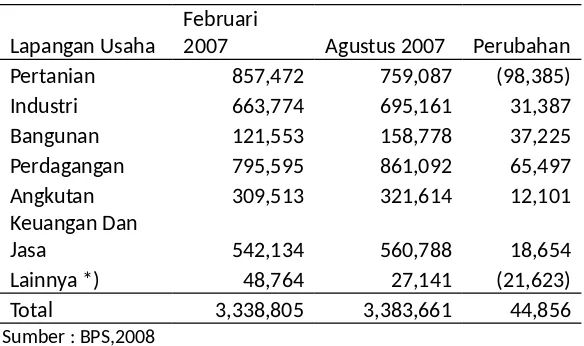

Tabel 4.4 memperlihatkan struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Selama periode Februari 2007 – Agustus 2007, jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan hampir di semua sektor kecuali sektor pertanian, dan sektor lainnya. Pada Agustus 2007 terjadi

Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian terus mengalami penurunan, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian pada Agustus 2007 sebesar 759.087 orang, turun sebesar 98.385 orang dibanding keadaan Februari 2007. Hal ini diduga akibat pergantian musim tanam dari hujan ke kemarau, yang pada periode Februari 2007 bekerja di sektor pertanian, beralih ke sektor lainnya. Hal tersebut didukung data adanya penambahan penduduk yang bekerja di sejumlah sektor lainnya, antara lain sektor Perdagangan bertambah 65.497 orang, Bangunan bertambah 37.225 orang, dan Industri bertambah 31.387 orang. Penambahan tenaga kerja pada sektor-sektor ini selain disebabkan para “pekerja baru” lebih memilih sektor-sektor tersebut yang dianggap lebih menjanjikan dibanding sektor lain, juga karena limpahan pekerja muda yang tadinya bekerja di sektor pertanian. Secara keseluruhan, perubahan jumlah penduduk yang bekerja di masing-masing sektor (lapangan pekerjaan utama) dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Berkerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Februari 2007- Agustus 2007

Lapangan Usaha Februari 2007 Agustus 2007 Perubahan

Pertanian 857,472 759,087 (98,385)

Industri 663,774 695,161 31,387

Bangunan 121,553 158,778 37,225

Perdagangan 795,595 861,092 65,497

Angkutan 309,513 321,614 12,101

Keuangan Dan

Jasa 542,134 560,788 18,654

Lainnya *) 48,764 27,141 (21,623)

Total 3,338,805 3,383,661 44,856

Sumber : BPS,2008

Catatan: *) Listrik dan Pertambangan

Angka dalam kurung berarti perubahannya negatif

pengangguran karena banyak industri di provinsiBanten merupakan industri pada sekala makro.

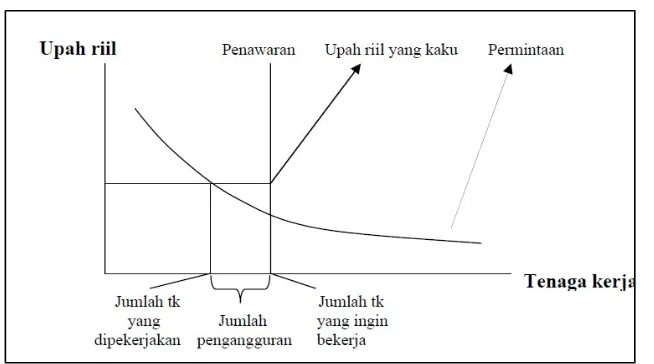

4.2 Kekakuan Upah

Kegagalan upah dalam melakukan penyesuaian antara permintaan dengan penawaran tenaga kerja merupakan indikasi adanya kekakuan upah. Menurut Bruno dan Sachs (1985), terdapat dua tipe kekakuan upah yakni kekakuan upah riil dan nominal. Kekakuan upah riil merupakan kemampuan upah riil dalam melakukan penyesuaian terhadap upah yang dijamin. Semakin lambat mekanisme penyesuaian maka akan semakin lama dan tinggi efek guncangan negatif terhadap pengangguran. Sedangkan kekakuan upah nominal merupakan kemampuan upah nominal dalam melakukan penyesuaian terhadap harga. Semakin lambat mekanisme penyesuaian maka akan semakin besar penurunan upah riil sebagai respon dari inflasi yang tidak diantisispasi.

Dalam model ekuilibrium pasar tenaga kerja, upah riil akan berubah untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Namun pada kenyataannya upah tidak selalu bersifat fleksibel. Seringkali upah riil tertahan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat ekuilibrium atau market-clearing level (Mankiw, 2003). Gambar 4.1memperlihatkan upah riil yang tertahan diatas tingkat kesetimbangan. Kondisi tersebut mengindikasikan pasar tenaga kerja yang tidak seimbang. Hal ini terlihat dari adanya penawaran tenaga kerja yang melebihi permintaan sehingga mengakibatkan terjadinya pengangguran.

Grafik 4.1 Kekakuan Upah Rill

Sumber : Mankiw, 2003

formal dan untuk bidang selain pertanian. Namun terdapat beberapa perkecualian, misalnya India yang mempunyai upah minimum untuk para pekerja pertanian, meskipun pada kenyataannya upah-upah ini jarang diberlakukan. Pemberlakuan upah minimum ini merupakan suatu tugas administratif dan hukum yang sangat besar. Hal demikian tentunya turut meningkatkan upah di sektor yang tidak tercakup karena adanya efek hukum dan demonstrasi dari upah minimum. Kondisi meningkatnya upah di sektor yang tidak tercakup tadi merupakan indikasi adanya efek mercusuar (Maloney dan Mendez , 2003).

Teori upah efisiensi menyatakan bahwa upah yang tinggi mendorong para pekerja untuk lebih produktif (Mankiw, 2003). Kondisi tersebut terkait dengan empat hal yang mendasari diberlakukannya upah efisiensi. Pertama, dalamnegara-negara berkembang, upah akan mempengaruhi para pekerja dalam memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Semakin banyak nutrisi yang sanggup dibeli pekerja maka pekerja akan semakin sehat dan lebih produktif. Kedua, dalam negara-negara maju, upah yang tinggi akan menurunkan perputaran tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan opportunity cost yang besar bagi pekerja yang ingin keluar dari pekerjaannya. Ketiga, upah yang dibayarkan menyatakankualitas rata-rata dari tenaga kerja perusahaan. Dalam hal ini, upah yang tinggi digunakan perusahaan untuk mempertahankan pekerja terbaiknya (adverse selection). Terakhir, upah yang tinggi akan meningkatkan upaya para pekerja guna menghindari moral hazard. Pada akhirnya, keempat hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan akan beroperasi lebih efisien jika menerapkan upah di atas tingkat kesetimbangan antara penawaran dan permintaan.

4.3 Pencarian Kerja

Pencarian kerja terkait dengan apa yang dibutuhkan para pencari kerja terhadap apa yang terdapat didalam lowongan pekerjaan yang tersedia. Disisi lain, arus informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tidak sempurna dan mobilitas geografis tenaga kerja yang tidak mudah menjadi factor keengganan masyarakat untuk bekerja pada suatu pekerjaan. Perbedaan keahlian dan upah dari setiap pekerjaan memungkinkan para penganggur tidak menerima pekerjaan yang ditawarkan. Kondisi ini memperkecil kesempatan kerja dan akibatnya pengangguran semakin sulit berkurang. Menurut Mankiw (2003), pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan tadi disebut pengangguran friksional. Pengangguran friksional juga dapat meningkat akibat adanya

sebagai transitional unemployment yang diakibatkan perubahan pekerjaan antarsektor atau regional (Elmeskov,1993).

Tingkat pengangguran juga dipengaruhi oleh perubahan dalam upah reservasi (Elmeskov,1993) . Besarnya perubahan upah reservasi mempengaruhi kesediaan para penganggur untuk menerima lowongan pekerjaan yang tersedia. Umumnya semakin lama waktu menganggur maka akan semakin turun upah reservasi sehingga kesempatan kerja menjadi lebih luas. Kondisi ini selanjutnya akan mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja.

4.4 Analisis Hubungan Tingkat Pengangguran dengan Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi yang dipercaya menjadi penyebab pengangguran antara lain adalah inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi yang kecil. Menurut Boediono (1991) inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan pada sebagian besar dari barang-barang lain. Melalui tingkat inflasi kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap perubahan yang terjadi dalam perekonomian suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Untuk itu inflasi selain mampu mempengaruhi perubahan ekonomi suatu wilayah juga dirasa akan mampu mempengaruhi jumlah pengangguran yang ada di suau wilayah.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat mencerminkan keadaan perekonomian dalam negara tersebut. Salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan perekonomian diantaranya adalah melalui penghitungan Gross Domestic Product . Berdasarkan kajian literatur yang diperoleh laju pertumbuhan ekonomi adalah salah satu variabel yang mempengaruhi investasi pada suatu wilayah. Investasi inilah yang kemudian mempengaruhi perkembangan ekonomi di suatu wilayah dengan penciptaan lapangan kerja yang akan berimplikasi kepada jumlah pengangguran pada provinsi Banten.

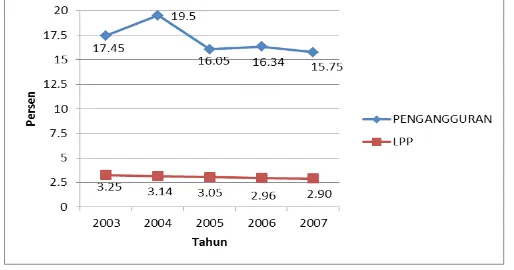

Sumber : Data diolah dari BPS,2008.

Berdasarkan grafik diatas dapat terlihat angka pengangguran mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari angka pengangguran tahun 2001 sebesar 17,45% kemudian naik hingga 19.5% kemudian turun darstis hingga 16.05% kemudian naik lagi sedikit pada tahun 2006 diangka 16.34 serta kembali mengalami penurunan pada tahun 2007 diangka 15.75%. Kenaikan yang kecil dan penurunan yang signifikan inilah yang akan menjadikan persentase pengangguran di provinsi Banten akan berada pada tingkat yang moderat beberapa tahun mendatang.

Untuk angka laju pertumbuhan ekonomi di Banten secara keseluruhan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu akan tetapi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Banten ini bersifat merayap(kecil). Adapun sektor yang mengalami percepatan pertumbuhan sangat tinggi antara thun 2006-2007 adalah sektor pertambangan dan penggalian dari 3,75 persen tahun 2006 menjadi 12,65 persen tahun 2007. Pada posisi kedua adalah sektor bangunan yaitu 5,18% pada tahun 2006 menjadi 13,1%pada tahun 2007. Selanjutnya diikuti oleh sektor bangunan dan sektor listrik, gas dan air bersih. Percepatan pertumbuhan ekonomi 3 sektor diatas tidak berarti tanpa sebab. Pada sektor pertambangan dan penggalian disebabkan oleh meningkatnya produksi batubara yang dihasilkan dari Lebak. Di sektor bangunan disebabkan oleh kontruksi yang didanai pemerintah maupun swasta yang meningkat. Sedangkan pada sektor listrik, gas, dan air bersih akibat bertambahnya pasokan gas dan sambungan South Sumatera and West Java(BPS,2008). Dengan adanya penyebab pertumbuhan ketiga sektor diatas berarti terdapat pula perluasan jumlah tenaga kerja disana.

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa pengangguran tidak disebabkan oleh adanya inflasi. Ini ditunjukkan oleh bentuk grafik pengangguran yang berfluktuasi sedangkan grafik inflasi hanya mengalami kenaikan lalu penurunan dan angka kenaikan dan penurunan inflasi ini sangat besar. Berdasarkan olah data yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS juga diperoleh angka korelasi -0.3935 yang mengindikasikan bahwa korelasi antara tingkat pengangguran dan inflasi adalah negatif serta angka korelasinya kecil. Hal ini disebabkan karena terjadinya kenaikan harga barang pemenuh kebutuhan yang tidak diikuti oleh pertambahan jumlah upah para buruh. Kenaikan jumlah upah buruh ini lebih disebabkan karena adanya peraturan pemerintah tentang upah minimum regional(UMR).

Akan tetapi antara laju pertumbuhan ekonomi dan grafik pengangguran terlihat sekali hampir berkorelasi. Kedua grafik sama-sama mengalami fluktuasi dan angka penurunan dan kenaikannnya juga relatif kecil(berbeda dengan inflasi). Berdasarkan olah data yang dilakukan menggunakan aplikasi SPSS juga diperoleh angka korelasi -0.6185 yang mengindikasikan bahwa angka laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap angka pengangguran. Maksud dari berkorelasi negatif disini adalah jika angka pertumbuhan ekonomi naik maka angka pengangguran akan turun. Hal ini disebabkan karena jika terjadi kenaikan angka pertumbuhan ekonomi maka akan terjadi pertambahan angka investasi yang akhirnya akan berimplikasi kepada pembuatan bahkan perluasan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi disini harus dipertahankan pada angka yang lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk agar terjadi perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi inilah yang jarang ditemukan di Indonesia. Ini dikarenakan kebanyakan daerah di Indonesia laju pertumbuhan ekonominya lebih kecil jika dibandingkan laju pertumbuhan penduduk.

4.5 Analisis Hubungan Tingkat Pengangguran den Pertambahan Jumlah Penduduk

yang dirasa mampu dijalankan oleh pemerintah pusat adalah pemerataan pendapatan yang akan berimplikasi kepada pengurangan angka migrasi yang ada pada suatu wilayah.

Grafik 4.3 Hubungan Persentase Pengangguran Terhadap Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten

Sumber : Data diolah dari BPS,2008.

Hubungan antara grafik diatas memang tidak terlihat adanya kesamaan antara laju pertumbuhan ekonomi dengan jumlah pengangguran. Akan tetapi berdasarkan uji korelasi yang dilakukan mengggunakan aplikasi SPSS,korelasi antara jumlah pengangguran dengan laju pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0.656023. Ini menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pengagguran adalah disebabkan karena pertambahan jumlah penduduk.Jika laju pertumbuhan penduduk besar maka pengangguran pun akan menjadi besar. Akan tetapi Pengurangan angka pengangguran disini diakibatkan oleh hal yang sebaliknya yaitu adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin mengecil serta terjadi laju pertumbuhan ekonomi yang semakin membesar. Ini akan berimplikasi terhadap perluasan lapangan kerja serta pengurangan angka pencari kerja pada provinsi Banten.

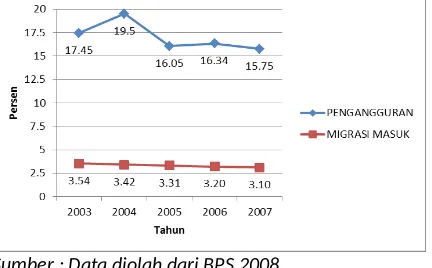

4.6 Analisis Hubungan Tingkat Pengangguran dengan Tingkat Migrasi Masuk

Provinsi Banten. Untuk itu akan dilakukan pengujian terhadap pengaruh migrasi masuk terhadap persentase jumlah pengangguran di provinsi Banten.

Grafik 4.4 Hubungan Persentase Pengangguran Terhadap Persentase Migrasi Masuk di Provinsi Banten

Sumber : Data diolah dari BPS,2008.

Dari grafik diatas dapat terlihat perbedaan trendnnya sama dengan pada hubungan antara grafik pengangguran dengan grafik laju pertumbuhan penduduk. Akan tetapi berdasarkan pengujian korelasi menggunakan aplikasi SPSS terlihat bahwa angka korelasi mencapai 0.670174. Hal ini mengindikasikan bahwa pernyataan Gubernur Banten tentang penyebab utama angka pengagguran adalah migrasi masuk merupakan pernyataan yang dapat dibenarkan. Ini terlihat dari angka korelasi pengangguran dengan migrasi masuk yang lebih besar bila dibandingkan dengan angka korelasi pengangguran dengan laju pertumbuhan penduduk ataupun laju pertumbuhan ekonomi.

Semakin besar angka migrasi masuk yang ada pada suatu wilayah mengindikasikan bahwa akan terjadi peningkatan angka pengangguran di suatu daerah. Untuk itu pertumbuhan investasi yang ada pada suatu daerah harus mampu berada pada level yang tinggi dan lebih besar dari pada angka pertumbuhan migrasi masuk. Angka investasi pada setiap daerah pun harus seimbang sehingga memperkecil kemungkinan penduduk untuk melakukan migrasi ke daerah lainnya untuk suatu penghidupan yang layak.

4.7 Penyebab tingginya pengangguran atas dasar kualitas sdm

Indeks pendidikan Banten tahun 2004 mencapai 81,0%, meningkat dari tahun 2002 sebesar 79,9%. Rata-rata lama sekolah penduduk Banten tahun 2004 mencapai 8,2 tahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya mencapai 7,2 tahun. Dalam bentuk indeks lama sekolah penduduk Banten mencapai 54,7%. Lama sekolah penduduk Banten mengalami peningkatan dari 7,9 tahun ( tahun 2002 ) menjadi 8,2 tahun pada tahun 2004. Menurut kabupaten/kota dapat diuraikan bahwa di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan didominasi oleh SD/sederajat, sedangkan Kota Tangerang dan Kota Cilegon didominasi oleh SLTA.Indeks lama sekolah menurut Kabupaten/Kota yang berada diatas angka Provinsi Banten adalah Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Tangerang.

Angka melek huruf penduduk Banten tahun 2005 mencapai 95,0%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya mencapai 90,9%. Pada tahun 2005 masih terdapat penduduk buta huruf sebanyak 4,4%, dengan rincian penduduk laki-laki buta huruf sebanyak 2,5% dari total penduduk laki-laki dan penduduk perempuan buta huruf sebanyak 6,3% dari total penduduk perempuan.Angka partisipasi sekolah cukup beragam antar jenjang pendidikan, diamana pada tahun 2004 APM SD sebesar 94,1%, SLTP sebesar 63,8% dan SLTA sebesar 39,7% sedangkan APK SD sebesar 106,3 %, SLTP sebesar 79,9% dan SLTA sebesar 49,6%, yang menunjukan bahwa masih terdapat siswa yang tidak melanjutkan ke SLTP dan SLTA.

Bila dibandingkan dengan keadaan Indeks Lama Sekolah tahun 2000 dengan rata-rata lama sekolahnya yang mencapai 7,9 tahun, pencapaian indeks lama sekolahnya adalah 52,7%, sedangkan pada tahun 2004 dengan rata-rata lama sekolah 8,5 tahun, maka indeks lama sekolah mencapai 56,7%. Berdasarkan data tersebut adanya peningkatan sebesar 4 persen, namun secara umum kondisi tersebut menggambarkan bahwa sumber daya manusianya masih relatif rendah, serta dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan formal penduduk Banten baru mencapai sekitar 56,7% dari seluruh lama pendidikan ideal yang mestinya dijalani yaitu 15 tahun (100%). Indeks lama sekolah menurut Kabupaten/Kota yang berada diatas angka Provinsi Banten adalah Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Tangerang

Indeks Tingkat Pendidikan Provinsi Banten pada tahun 2004 sebesar 82,0%, mengalami peningkatan 1,9% dari tahun 2002.

Dilihat dari akses kepelayanan pendidikan atau partisipasi pendidikan anak, khususnya usia pendidikan dasar (7 – 15 tahun) setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Ini berarti ada peningkatan dalam pembangunan pendidikan perspektif pemerataan pendidikan, dimana Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7-12 tahun (usia SD) telah meningkat dari 94,1% pada tahun 2000 menjadi 96,9% pada tahun 2004. APS anak usia 13-15 tahun (usia SLTP) juga menunjukkan peningkatan dari 72,5% pada tahun 2000 menjadi 81,9% pada tahun 2004. Demikian pula untuk anak usia 16-18 tahun meskipun angkanya semakin mengerucut dibanding kelompok anak usia dibawahnya, juga telah meningkat dari 45,1% pada tahun 2000 menjadi 51,4% pada tahun 2004.

APM SD meskipun kenaikannya cukup lambat, namun menunjukkan peningkatan dari 91,7% tahun 2000 menjadi 94,1% pada tahun 2004. Dalam periode yang sama APM SLTP mengalami peningkatan dari 55,0% pada tahun 2000 menjadi 63,8% pada tahun 2004, sedangkan APM SLTA telah meningkat dari 35,3% menjadi 39,7% pada tahun 2004. APM SD meskipun kenaikannya cukup lambat, namun menunjukkan peningkatan dari 91,7% tahun 2000 menjadi 94,1% pada tahun 2004. Dalam periode yang sama APM SLTP mengalami peningkatan dari 55,0% pada tahun 2000 menjadi 63,8% pada tahun 2004, sedangkan APM SLTA telah meningkat dari 35,3% menjadi 39,7% pada tahun 2004. APK juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2000. Pada tahun 2004, APK SD/MI tercatat sebesar 106,3% sedangkan pada tahun 2000 adalah 103,2%, APK untuk SLTP pada tahun 2000 adalah 69,3% serta mengalami peningkatan menjadi 79,9% pada tahun 2004, sedangka APK SLTA pada tahun 2000 mencapai 45,0% dan mengalami peningkatan pada tahun 2004 sebesar 49,6%. Angka partisipasi sekolah anak perempuan usia 13 -15 tahun dan 16-18 tahun lebih rendah dibandingkan dengan anak laki-laki pada usia sekolah yang sama. Angka partisipasi sekolah anak perempuan usia 13 -15 tahun dan 16-18 tahun lebih rendah dibandingkan dengan anak laki-laki pada usia sekolah yang sama.

Sekolah menengah di Banten didominasi oleh sekolah menengah umum. Dari 751 sekolah menengah terdapat, 554 sekolah menengah umum (73,8%) terdiri dari 332 SMA dan 222 MA. Sedangkan sekolah menengah kejuruan sebanyak 179 sekolah (26,2%). Pada tahun 2005 siswa yang bersekolah di sekolah menengah umum sejumlah 146.304 siswa, sementara siswa pada sekolah menengah kejuruan sebanyak 83.198 (36% dari keseluruhan siswa menengah).

18.495 orang/PT. Mencermati keberadaan dan jenis fakultas (penjurusan) pada perguruan tinggi yang ada di Provinsi Banten menunjukkan kondisi belum memadainya keberadaan dan jenis fakultas terhadap input (kebutuhan) dunia kerja, khususnya pada bidang industri, perdagangan dan jasa.

Hingga tahun 2004 sebesar 46,31 orang memiliki tingkat pendidikan di bawah SD, selain itu 13,76% tamat SLTP, 15,48% tamat SLTP, sedangkan tamatan Diploma/Sarjana hanya mencapai 13,86%. Sisanya, 10,59% masyarakat tidak diketahui tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan penduduk perempuan sangat rendah dimana 53,8% berpendidikan SD/MI ke bawah dimiliki penduduk perdesaan, sehingga penduduk perempuan kurang berpartisipasi dalam pembangunan. Pada tahun 2004, penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) di perkotaan yang berpendidikan SLTP ke atas sebesar 68,1%, sedangkan di daerah pedesaan hanya berjumlah 27,8%. Sebaliknya untuk pendidikan yang lebih rendah, SD/MI ke bawah, daerah pedesaan tercatat 72,2% sedangkan di perkotaan 31,9%.

Pada tahun 2001 angka putus sekolah anak usia 7-12 tahun sebesar 1,3%, dan pada tahun 2004 dapat dikurangi menjadi 0,9%. Hal yang sama juga terjadi pada anak usia 13-15 tahun (tingkat SLTP) walaupun angkanya tergolong tinggi tetapi dapat ditekan dari 6,6% pada tahun 2001 menjadi 3,6% di tahun 2003. Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan luar sekolah (Kejar Paket A, B dan C) hingga tahun 2004 sebesar 42.981 orang, yang terdistribusi dalam 16,10% Kejar Paket A, 54,73% dalam Kejar Paket B, dan 16,10% Kejar Paket C.

Hingga tahun 2003 di Provinsi terdapat 2.435 Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, dengan jumlah Santri sebanyak 207.847, dimana daya tampung rata-rata Pondok Pesantren adalah sekitar 85 Santri/Sekolah. Keberadaan Pondok Pesantren didukung oleh 4.481 Tenaga Pengajar, sehingga rasio Tenaga Pengajar terhadap Santri adalah sekitar 46 Santri/Tenaga Pengajar. Tantangan dalam pengembangan Pondok Pesantren meliputi pengembangan orientasi pendidikan yang masih bersifat klasik, kemitraan terbatas dan minimnya sentuhan IPTEK.

Masih rendahnya minat baca masyarakat, dikarenakan belum memadainya prasarana dan sarana bacaan umum, serta belum intensifnya sosialisasi pentingnya budaya membaca. Masih rendahnya dukungan dalam pengembangan pemuda dan olah raga, baik dukungan pembinaan, aktifitas serta prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga.