i

CERME KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

OLEH:

SINGGIH PANGGAYUH NIM: 11141070

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

SURABAYA 2014

ii

EFEKTIVITAS PENGELOLAHAN PROGRAM RASKIN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN

CERME KABUPATEN GRESIK

NAMA : Singgih Panggayuh

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

NIM : 11141070

Disetujui dan diterima oleh:

Surabaya, 9 Juni 2014 Dosen Pembimbing

Supriyanto, S.Sos., M.Si.

iii

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK

Judul : Efektivitas Pengelolahan Program Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Nama : Singgih Panggayuh

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

NPM` : 11141070

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Universitas Wijaya Putra Surabaya Surabaya, 15 Agustus 2014

Komisi Penguji Skripsi Ketua Penguji

Drs. Machdian Noor, M.Si

Penguji 1 Penguji 2

Drs. Dwi Wahyu Prasetyo, M.Si Supriyanto, S.Sos., M.Si

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Supriyanto, S.Sos., M.Si

iv

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:

Orang Tuaku Tercinta Teman-Teman Kuliah

v

“ BERSAMA – SAMA MERAIH KESUKSESAN AKAN TERASA LEBIH INDAH DARIPADA SUKSES DINIKMATI

SENDIRI “

vi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengelolahan program Raskin terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. faktor apakah yang menjadi kendala dalam pengelolaan program Raskin terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Penelitian eksplanatori ini menggunakan sampel 366 responden yang termasuk kedalam Rumah Tangga Miskin (RTM). Peneliti menggunakan metode analisis regresi linier untuk mengetahui hubungan kausalitas antara efektivitas pengelolahan program raskin dengan kesejahteraan masyarakat.

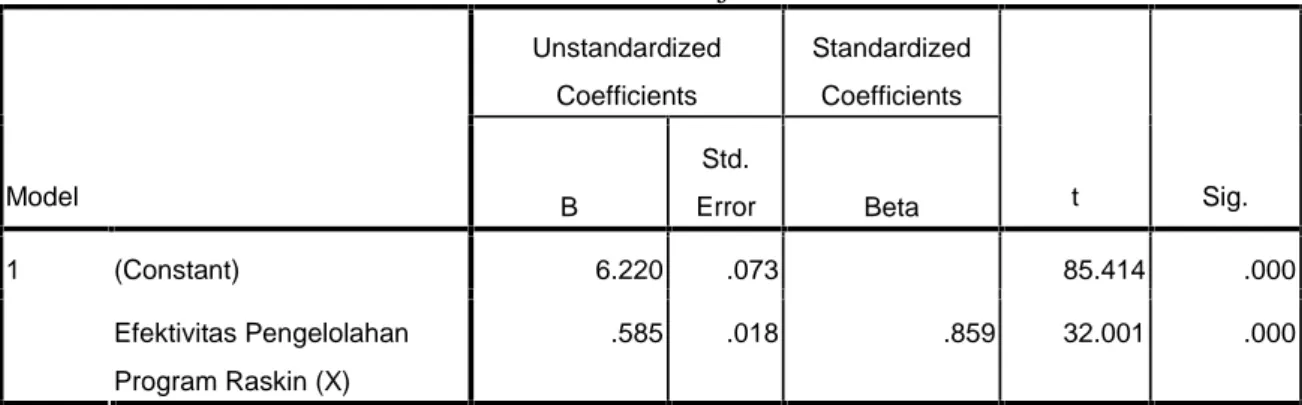

Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pengelolahan program raskin sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat miskin yang disebut sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) hal ini ditunjukkan dengan nilai uji t yang menunjukkan bahwa thitung dari variabel efektivitas pengelolahan program raskin adalah 32,001 dengan nilai signifikansi 0,000. Kemudian, kemampuan variabel efektivitas pengelolahan program raskin dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 73,8%, sedangkan sisanya yang sebesar 26,2%

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kendala-Kendala dalam melaksanakan program raskin ada dua hal yaitu masalah seleksi terhadap calon Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak menerima penyaluran program raskin. Berikutnya adalah permasalahan kesadaran masyarakat akan hak raskin yang seharusnya benar-benar diperoleh oleh Rumah Tangga Miskin semakin tidak terkontrol.

Kata Kunci: Efektivitas Pengelolahan Raskin, Kesejahteraan Masyarakat.

vii

This study purposed to determine the effect of the effectiveness of management Raskin to the welfare of people in the District Cerme Gresik and the factors constrain the effectiveness of management Raskin to the welfare of people in the District Cerme Gresik . This explanatory research using 366 sample respondents belonging to Poor Households (RTM) . Researchers used linear regression analysis to determine the causal relationship between the effectiveness of the program pengelolahan Raskin with the welfare of society.

The results show the effectiveness of the program pengelolahan Raskin is an effect on the welfare of the poor are referred to as Poor Households ( RTM ) as indicated by the value of the t test showed that the effectiveness of t of variable pengelolahan Raskin program is 32.001 with a significance value of 0.000 . Then , the ability of the variables in the Raskin program effectiveness pengelolahan affect public welfare amounted to 73.8 % , while the remaining 26.2% is influenced by other variables that are not included in this study.

Obstacles in implementing the Raskin program there are two things that matter the selection of candidates for Poor Households (RTM) is entitled to receive a distribution of Raskin . Next is the problem of public awareness of the rights that should Raskin actually obtained by Poor Households increasingly out of control.

Keywords: Effectiveness of Management Raskin , Public Welfare

viii

Segala Puji syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penelitian yang berjudul

“EFEKTIVITAS PENGELOLAHAN PROGRAM RASKIN TERHADAP

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK”

.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam perjalanan menyelesaikan laporan penelitian ini, peneliti telah menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materiil.

Dalam kesempatan ini dengan setulus hati peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Budi Endarto, SH.,M.Hum., Selaku Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya.

2. Ibu Dr. Sri Juni Woro A,M.Com, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra Surabaya.

3. Bapak Supriyanto, S.Sos.,M.Si., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Wijaya Putra Surabaya dan selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini .

4. Orang Tuaku tercinta yang selalu memberikan dukungan agar peneliti menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Teman-teman sekelas yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

ix

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca

Surabaya, Juni 2014

Peneliti

x

Sampul Depan ... i

Lembar Persetujuan... ii

Lembar Pengesahan ... iii

Lembar Persembahan ... iv

Motto ... v

Abstraksi ... vi

Abstract ... vii

Kata Pengantar ... viii

Daftar Isi... x

Daftar Tabel ... xiii

Daftar Gambar... xiv

Daftar Lampiran ... xv

BAB I. PENDAHULUAN... 1

1.1. Latar Belakang Masalah... 1

1.2. Rumusan Masalah ... 6

1.3. Tujuan Penelitian ... 6

1.4. Manfaat Penelitian ... 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ... 8

2.1. Penelitian Terdahulu ... 8

2.2. Landasan Teori... 11

2.2.1. Kebijakan Publik... 11

2.2.2. Kesejahteraan Masyarakat ... 15

A. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat ... 15

xi

A. Program Raskin ... 21

B. Pengertian Efektivitas Pengelolahan Program Raskin... 22

C. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Efektivitas Pengelolahan Program Raskin ... 24

D. Pengukuran Efektivitas Pengelolahan Program Raskin... 26

2.2. Hubungan antara Efektivitas Pengelolahan Program Raskin dan Kesejahteraan masyarakat ... 27

2.4. Kerangka Konseptual ... 29

2.5. Hipotesis Penelitian... 29

BAB III. METODE PENELITIAN ... 31

3.1. Jenis Penelitian... 31

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 31

3.3. Definisi dan Operasional Variabel ... 32

3.3.1. Definisi Variabel ... 32

3.3.2. Definisi Operasional Variabel... 32

3.4. Populasi Penelitian ... 35

3.5 Sampel Penelitian... 36

3.6. Sumber Data... 37

3.7. Teknik Pengumpulan Data... 37

3.8. Teknik Analisis Data ... 38

xii

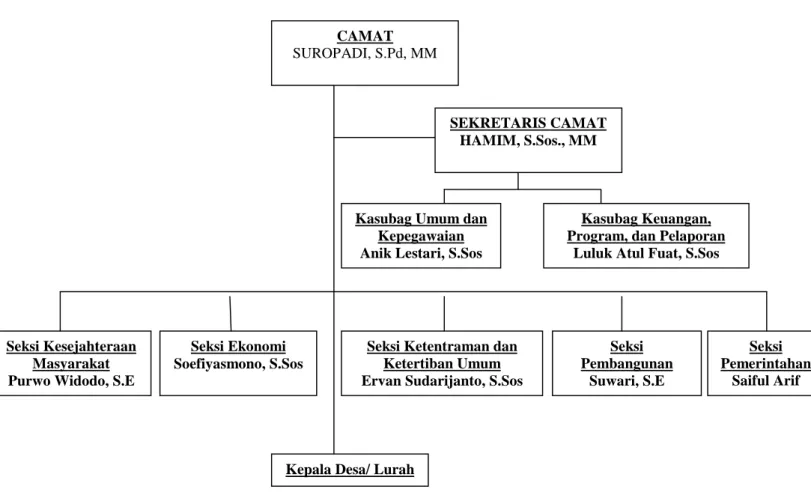

4.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian ... 43

4.1.2. Struktur Organisasi dan Tupoksi ... 44

4.1.3. Deskripsi Responden dan Variabel Penelitian... 57

4.2. Temuan Data ... 63

4.2.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data ... 63

4.2.2. Analisis Data... 66

4.3. Interpretasi Data ... 70

4.3.1. Pengaruh Efektivitas Pengelolahan Program Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ... 70

4.3.2.Faktor - Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pengelolaan Program Raskin di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ... 71

BAB V. PENUTUP... 74

5.1. Kesimpulan... 74

5.2. Saran... 74

DAFTAR PUSTAKA ... 76 LAMPIRAN - LAMPIRAN

xiii

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu... 10

Tabel 3.1. Kisi-kisi Pengukuran Variabel Penelitian... 34

Tabel 4.1. Daftar Pegawai Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik... 43

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Cerme ... 58

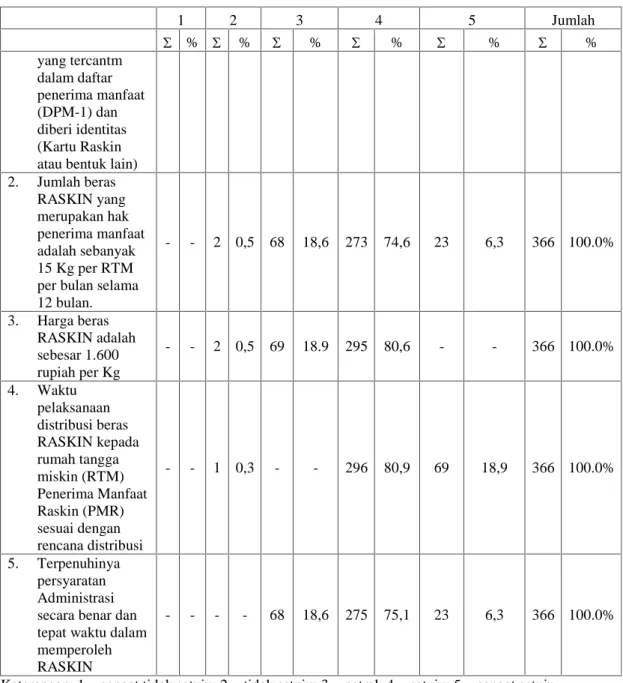

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Variabel Efektivitas Pengelolahan Program Raskin ... 60

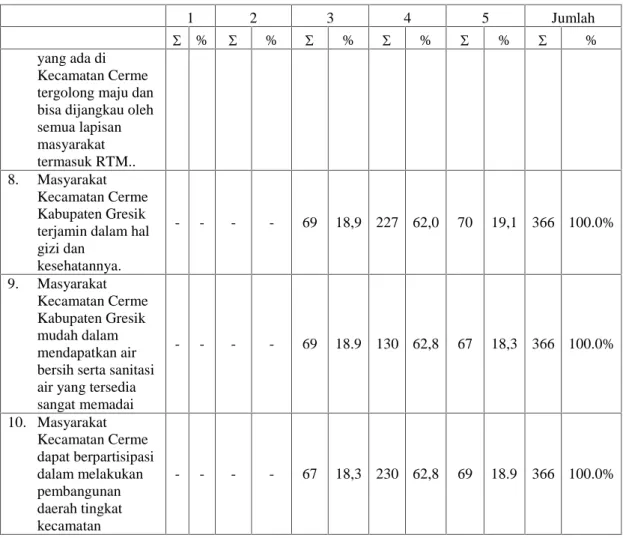

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Variabel Kesejahteraan Masyarakat... 62

Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas Variabel Efektivitas Pengelolahan Program Raskin ... 63

Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Variabel Kesejahteraan Masyarakat ... 64

Tabel 4.7. Uji Reliabilitas Variabel Penelitian... 66

Tabel 4.8. Output Olahan Regresi Linier... 67

Tabel 4.9. Koefisien Korelasi dan Determinasi... 68

Tabel 4.10. Uji t ... 69

xiv

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual ... 29 Gambar 4.1. Struktur Organisasi... 45

xv Lampiran 1. Kuesioner

Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Angket Lampiran 3. Tabel Frekuensi

Lampiran 4. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Lampiran 5. Analisis Regresi Linier

Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian

1 1.1. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia oleh generasi terdahulu. Namun bukan berarti perjuangan berakhir di titik ini saja, karena akhir dari perjuangan merebut kemerdekaan menjadi langkah baru bagi generasi selanjutnya untuk mempertahankan serta mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang kehidupan. Sejalan dengan pernyataan ini, definisi pembangunan sosial menurut Conyers (Soetomo, 2006:312) adalah sebagai pembangunan yang dilakukan dari dan oleh rakyat. Dalam pengertian yang lain khusus pembangunan sosial dapat diartikan sabagai pembangunan yang menyangkut aspek non ekonomi dan dalam rangka tercapainya hak asasi atau kehidupan warga masyarakat sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Sumarno Nugroho dalam Soetomo (2006:312) menggunakan pengertian pembangunan sosial yang diambil dari rumusan Pre Conference Working Party dari International Conference of Sosial Welfare. Dalam rumusan tersebut, pembangunan sosial diartikan sebagai aspek keseluruhan pembangunan yang berhubungan dengan relasi-relasi social dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hal itu. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pembangunan sosial memberi perhatian kepada keseimbangan kehidupan manusia dalam memperbaiki atau menyempurnakan kondisi-kondisi sosial

mereka. Rumusan tersebut termasuk pengertian pembangunan sosial yang memiliki cakupan yang cukup luas.

Konsep pembangunan sosial juga dapat dilihat kaitannya dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita negara Kesejahteraan (Welfare State). Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah telah mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap terciptanya masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan selama ini, senantiasa diarahkan dan ditujukan untuk memberikan perhatian besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinann, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang meliputi 5 (lima) sasaran pokok yaitu: pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan kualitas manusia, perbaikan mutu lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan infrastruktur. Dalam implementasinya, prioritas utama pembangunan nasional diberikan kepada pemeliharaan kesejahteraan rakyat, penataan kelembagaan dan pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial. Sasaran yang hendak dicapai melalui prioritas ini antara lain adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan menjadi 10,5 % – 11,5 % pada tahun 2012

kemarin. (Kemenko Kesra, 2012). Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi perhatian pemerintah, terutama penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Walaupun demikian, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Berbagai kebijakan pemerintah telah diimplementasikan, namun hanya terkesan trial and error.

Realitas ini menunjukkan bahwa kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan masyarakat selama ini belum menyentuh esensi kehidupan masyarakat miskin itu sendiri sebagai manusia yang memiliki hak- hak dasar. Hal ini ditegaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007 bahwa Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan tingginya kerentanan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (Anonimous, 2007).

Selanjutnya dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, maka pemerintah melanjutkan program Raskin sebagai salah satu program proteksi sosial, yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Raskin merupakan program perlindungan sosial, sekaligus sebagai pendukung program lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas keluarga miskin.

Raskin adalah bagian dari Program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi mayarakat kurang mampu.

Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. Disamping itu Raskin berdampak langsung pada stabilisasi harga beras, yang akhirnya juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Jika dievaluasi dari sasaran Raskin tahun 2012 adalah 17,48 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai dengan hasil Pendataan Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-11) BPS. Berdasarkan UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, telah ditetapkan subsidi pangan khususnya untuk Raskin tahun 2012, yaitu 17,48 juta RTS dan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi. Inpres No 7 tahun 2009 tentang perberasan menetapkan Perum Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi Raskin. Sedangkan daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2013 mentargetkan Raskin yang tersalurkan adalah 77.751 Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan program Raskin, diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi yang terkait, mulai dari ditingkat Pusat sampai ketingkat Daerah (provinsi, kabupaten dan kota), tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; mulai dari

perencanaan sampai implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun pihak lain yang terkait. Untuk menjamin efektivitas pengelolaan program Raskin, maka pemerintah menunjuk Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai Lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan (menyalurkan) Raskin tersebut.

Pelaksanaannya di daerah, khususnya di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Kaitannya dengan pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sebagai lokasi penelitian ini, di mana hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa dari 5014 Rumah Tangga Miskin (RTM), hanya berhasil disalurkan Raskin sebanyak 4262 RTM atau sebesar 85 %. Selain itu, dari kuota yang ditetapkan untuk setiap RTM yang seharusnya menerima 15 kg beras netto per bulan dengan harga Rp. 1.600 per kg, ternyata setiap RTM hanya menerima 10 kg per bulan dengan harga Rp. 3.000 per kg (Data Pemkab Gresik, 2013)

Hasil pengamatan awal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan program Beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) belum seluruhnya efektif, terutama dilihat dari aspek jumlah kelompok sasaran, volume beras dan harga, sehingga dapat dipastikan belum optimal memberikan kontribusi yang berati bagi peningkatan kesejahteraan hidup keluarga miskin, khususnya di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Temuan awal ini perlu diuji kebenarannya secara ilmiah melalui penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : Efektivitas Pengelolahan Program Raskin

Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

a. Apakah pengaruh efektivitas pengelolahan program Raskin terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ?

b. Faktor apakah yang menjadi kendala dalam pengelolaan program Raskin terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

a. Mengetahui pengaruh efektivitas pengelolahan program Raskin terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

b. Mengetahui faktor apakah yang menjadi kendala dalam pengelolaan program Raskin terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari laporan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari laporan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan sosial, khususnya di bidang kajian administrasi publik.

Bagi Pihak Universitas Wijaya Putra, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi perpustakaan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil laporan penelitian ini diharapkan dapat kontribusi pemikiran kepada pihak terkait, terutama pemerintah daerah dan khususnya tim yang melakukan pengelolahan Raskin untuk melakukan penataan manajemen distribusi Raskin.

8 2.1. Penelitian Terdahulu

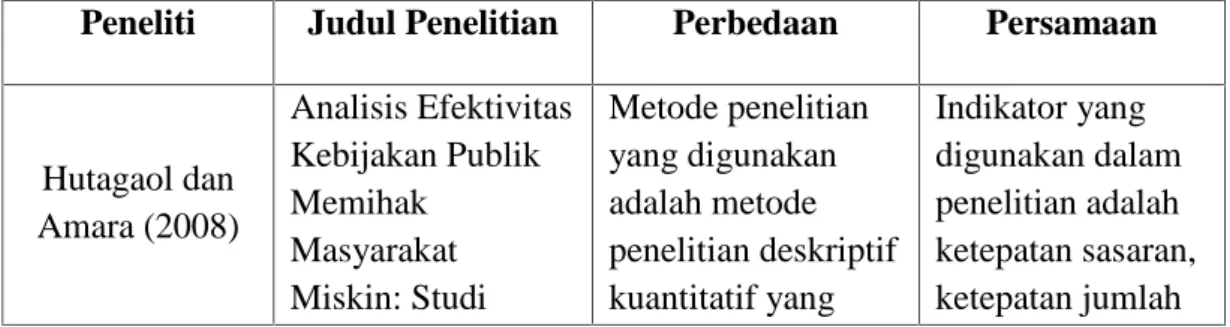

Penelitian yang dilakukan oleh Hutagaol dan Amara (2008) yang berasal dari Institut Pertanian Bogor dengan judul ” Analisis Efektivitas Kebijakan Publik Memihak Masyarakat Miskin: Studi Kasus Pelaksanaan Raskin di Provinsi Jawa Barat Pada tahun 2007”. Penelitian ini mempunyai tiga tujuan, yaitu (1) menelaah keefektifan pelaksanaan program Raskin pada tahun 2007, (2) mengkaji persepsi RTM mengenai kemungkinan peningkatan harga tebus normatif Raskin di masa depan, dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Raskin. Penelitian yang dilakukan oleh Hutagaol dan Asmara (2008) adalah penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif , baik deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif kualitatif dan kuantitatif tersebut digunakan untuk mendeskripsikan data terkini dalam pelaksanaan program Raskin di wilayah observasi untuk tiga indikator yang dikaji yaitu ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan ketepatan harga.

Hutagaol dan Asmara (2008) menyimpulkan bahwa distribusi Raskin di provinsi Jawa Barat belum efektif karena tidak tepat jumlah dan harga. Di semua desa yang dipelajari, RTM menebus Raskin dengan harga yang jauh di atas harga tebus normatifnya (Rp 1.000/Kg). Selain itu RTM menerima Raskin dalam kuantitas yang jauh lebih sedikit dari kuota normatifnya (10 Kg/RTM/Bulan). Kemudian para RTM juga tidak keberatan bila pemerintah

menaikan harga tebus raskin, asal dua hal berikut dipenuhi. Pertama, harga tebus Raskin yang baru adalah harga franco di rumah RTM. Kedua, Pemerintah menaikkan kuota RTM 20 Kg/RTM/Bulan seperti dulu. Untuk lebih mengefektifkan program pelaksanaan Raskin, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah mengembangkan sistem kendali pelaksanaan program Raskin di tingkat desa, menaikkan harga tebus normatif Raskin, dan menaikkan kuota Raskin bulanan RTM menjadi 20 Kg/RTM/Bulan, serta melibatkan Pemkab/Pemkot dalam menanggung pembiayaan program Raskin.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bungkaes (2013) dari Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul ”Hubungan Efektivitas Pengelolahan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud”.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan kondisi pengelolaan program RASKIN dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan; dan (2) Menganalisis apakah tingkat kesejahteraan masyarakat turut ditentukan oleh efektivitas pengelolaan program RASKIN di desa yang sama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif/ dan data dikumpulkan melalui teknik kuesioner yang disebarkan kepada 30 responden dari unsur aparat desa dan pengelola Raskin, serta 30 orang lainnya dari unsur masyarakat penerima manfaat program Raskin. Data dianalisis dengan menerapkan teknik analisis persentase (analisis tabel frekuensi), analisis Chi-Square (kai-kwadrat).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Efektivitas pengelolaan program Beras untuk keluarga miskin (Raskin) belum secara optimal dicapai, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya RTM sebagai penerima manfaat program Raskin masih berada pada kategori”sedang” atau menengah. Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan RTM antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program Raskin, di mana tingkat kesejahteraan RTM penerima manfaat program Raskin jauh lebih baik/tinggi dibanding tingkat kesejahteraan RTM sebelum memperoleh manfaat dari program Raskin, khususnya di Desa Mamahan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahawa bahwa terdapat hubungan yang positif dan nyata antara efektivitas pengelolaan program Raskin dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.

Disarankan agar program ini terus dilaksanakan secara kontinu/berkelanjutan dengan terus-menerus memperbaiki manajemen pendistribusiannya sehingga dapat menjangkau seluruh RTM yang ada dititik distribusi (desa).

Selanjutnya, untuk dapat melihat perbedaan maupun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyajikan data tersebut ke dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Penelitian Perbedaan Persamaan

Hutagaol dan Amara (2008)

Analisis Efektivitas Kebijakan Publik Memihak

Masyarakat Miskin: Studi

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yang

Indikator yang digunakan dalam penelitian adalah ketepatan sasaran, ketepatan jumlah

Peneliti Judul Penelitian Perbedaan Persamaan Kasus Pelaksanaan

Raskin di Provinsi Jawa Barat Pada tahun 2007

digabungkan dengan deskriptif kualitatif,

sedangkkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti nantinya adalah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori

dan ketepatan harga. Tetapi dalam penelitian yang nanti akan dilakukan peneliti, peneliti akan menambahkan indikator efektivitas

pengelolah dalam bentuk tepat waktu dan tepat administrasi.

Selain itu variabel terikat yang digunakan kedua penelitian

terdahulu dengan penelitian ini nantinya adalah

Singgih (2014)

Efektivitas Pengelolahan Program Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Selain untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengelolahan program Raskin terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti nantinya juga akan mencari kendala yang dihadapi dalam pengelolahan raskin, sehingga dapat dijadikan rekomendasi untuk pengelolahan raskin dengan lebih baik

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan- kegiatan pemerintah erta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali

diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich ( Irfan Islami, 2001: 3 ) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : “ … a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose “ (….serangkaian tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan).

James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or metter of concern “ (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.

2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih erjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2001:18) yang mendifinisikan kebijakan publik sebagai “ is what ever government chose to do or not to do” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannnya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “ sesuatu yang tidak dilakukan “ oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan seauatu yang dilakukan oleh pemerintah.

George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu “... is what government say to do or not to do, it is goals or purpuses of government program …” (…adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan public itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah…). Namun dikatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang- undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Irfan Islamy, 2001: 19)

Oleh karenanya dalam terminology ini, kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Dalam perannya untuk pemecahan masalah, Dunn (1994: 30) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah :

1. penetapan agenda kebijakan ( agenda setting ) 2. formulasi kebijakan ( policy formulation) 3. adopsi kebijakan (policy adoption)

4. implementasi kebijakan (Policy Implementation) 5. Penilaian Kebijakan ( Policy assesment )

Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan policy making process, menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2006: 63) yang pertama merupakan agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan.

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang

dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 khususnya dalam pengaturan alokasi dana desa Kabupaten Gresik telah membuat kebijakan alokasi dana desa melalui Peraturan Bupati Gresik No 9 Tahun 2014 tentang pedoman teknis pelaksanaan alokasi dana tahun anggaran 2014 yang merupakan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan pendapatan desa, sehingga desa dapat tumbuh dan berkembang. mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

2.2.2. Kesejahteraan Masyarakat

A. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat sering diidentikan dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan – kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar – standar kehidupan dan hubungan – hubungan sosial. (Dunham dalam Sutiarso, 2004). Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu – individu, kelompok – kelompok, dan kesatuan penduduk yang lebih luas.

Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu cara dimana suatu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan anggotanya. Kebutuhan masyarakat dapat dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik yang dalam hal lain disebut kebutuhan sosial atau kultural. (Cole dalam Sosiawan, 2003). Fokus pembahasan Cole yaitu tentang kebijakan suatu negara atau pemerintahan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan ketiadaan dan rendahnya suatu pendapatan yang diperoleh warga negaranya, sehingga negara mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan yang dapat dibagi menjadi 5 bagian yaitu

1. Jaminan Sosial/Social Security.

2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Perumahan 5. Pelayanan Sosial

Selain itu konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993, dalam Bungkaes (2013)) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu : (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) kebebasan (freedom), dan (4) jati diri (identity).

Pendapat Marshall (dalam Bungkaes, 2013) berpendapat tentang karakteristik dari negara kesejahteraan, yaitu individualisme dan kolektivisme. Yang dimaksud dengan individualisme adalah menitikberatkan pada individualisme segagai hak untuk menerima kesejahteraan. Sedangkat

kolektivisme adalah prinsip sebuah negara yang mempunyai suatu kewajiban untuk meningkatkan dan menjamin kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya beberapa pendapat di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya berkaitan dengan akan pangan, sandang dan papan (rumah tempat tinggal) sebagai kebutuhan pokok, kemudian pendidikan, kesehatan dan gizi, serta sanitasi dan partisipasi.

.

B. Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuruan, antara lain adalah : 1). Tingkat pendapatan keluarga; 2). Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; 3. Tingkat pendidikan keluarga; 4). Tingkat kesehatan keluarga, dan 5). Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle (dalam Bungkaes, 2013), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan : 1). Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagianya; 2).

Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya; 3). Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; 4).

Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Menurut Drewnoski (1974) dalam Bungkaes (2013), melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek; (1) dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (somatic status), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagianya; (2) dengan melihat pada tingkat mentalnya, (mental/educational status) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; (3) dengan melihat pada integrasi dan kedudukan social (social status)

Salah satu konsep indikator sosial dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat atau keluarga ialah konsep yang diperkenalkan oleh Overseas Development Council yang dikenal dengan PQLI (Physical Quality of Life Index) atau indeks mutu hidup. PQLI mencakup 3 komponen, yaitu: (i) rata-rata angka kematian bayi (infant mortality rate), (ii) rata-rata harapan hidup pada bayi berumur satu tahun (life expenctancy at age one), dan (iii) tingkat kemampuan membaca dan menulis atau rata-rata persentase buta dan melek huruf (Budiman, 2000:99).

Tingkat kesejahteraan atau taraf hidup diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok/dasar manusia (basic needs). Beberapa komponen yang termasuk dalam kebutuhan dasar/pokok ini meliputi: (1) makanan, nutrial, lapangan kerja, (2) kesehatan, (3) perumahan, (4) pendidikan, (5) komunikasi, (6) kebudayaan, (7) penelitian dan teknologi, (8) energi, (9) hukum, (10) dinamika politik dan implikasi idiologi (Soedjatmiko, 1998). Kemudian konferensi International Labor Organization (ILO) di Geneva Tahun 1976, dikemukakan konsep kebutuhan pokok/dasar mencakup 2 hal, yaitu : (1) konsumsi minimum untuk keluarga, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, dan (2) pelayanan negara (public services)

untuk masyarakat pada umumnya, seperti air bersih, transportasi, listrik, dan sebagainya (Tjokrowinoto, 2007:112).

Selanjutnya, konsep pengukuran kesejahteraan yang dikembangkan akhir-akhir ini ialah konsep Human Development Index atau HDI. Konsep HDI diperkenalkan dan dikembangkan sejak tahun 1985 (Miles, dalam Moeljarto dan Prabowo, 1997). Meskipun dari tahun ke tahun HDI mendapat penekanan yang berbeda, tetapi intinya HDI mengidentifikasi kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap individu dalam masyarakat untuk dapat berpartisipasi di masyarakat. Kemampuan dasar tersebut antara lain menyangkut kemampuan untuk dapat mencapai hidup yang panjang dan sehat, kemampuan untuk mencapai ilmu pengetahuan, dan kemampuan untuk mendapatkan akses pada sumber-sumber yang diperlukan dalam rangka hidup yang layak. Human Development Index (HDI) ini mempunyai tiga komponen yang menunjukkan tingkat kesejahteraan (kemakmuran), yaitu : (1) angka harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth), jadi menyangkut kesehatan; (2) tingkat pendidikan (educational attainment), dan (3) tingkat pendapatan (income) atau kemampuan daya beli masyarakat.

Dari konsep-konsep yang diuraikan di atas dapat dilihat bahwa dalam konsep indikator ekonomi digunakan tingkat pendapatan (income percapita) sebagai ukuran kesejahteraan/kemakmuran ekonomi masyarakat;

kemudian, PQLI ialah indikator sosial yang mengukur tingkat kesejahteraan pada aspek-aspek sosial yakni pada aspek-aspek kualitas atau mutu hidup;

sedangkan HDI menitikberatkan pada kesejahteraan tingkat individu, seperti halnya dengan PQLI.

BKKBN (1993) mengkonsepkan perkembangan kesejahteraan masyarakat desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga/taraf hidup masyarakat, terdiri dari 5 (lima) tingkat kesejahteraan, yaitu : 1). Keluarga Prasejahtera; yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan. 2).

Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti: pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. 3). Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, juga kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan berkembang/ perkembangannya seperti menabung, memperoleh informasi, transportasi, dan sebagainya. 4). Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangan, namun belum dapat berpartisipasi maksimal terhadap masyarakat baik dalam bentuk sumbangan material, keuangan, ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan, dan sebagainya. 5). Keluarga Sejahtera III-Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, maupun yang bersifat perkembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan, bagi masyarakat atau pembangunan.

Bila dikaji lebih jauh mengenai indikator-indikator pengukuran kesejahteraan oleh BKKBN tersebut di atas, dapat dilihat bahwa konsep

tersebut pada dasarnya telah mencakup komponen-komponen pengukuran kesejahteraan yang diuraikan sebelumnya, yaitu mencakup komponen- komponen seperti : (1) kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar minimal seperti pangan, sandang, papan dan kesehatan, (2) kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sosial-psikologis seperti pendidikan, interaksi sosial, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam lingkungan kerja; (3) kemampuan memenuhi kebutuhan perkembangan seperti menabung/investasi, memperoleh informasi dan sebagainya; (4) kemampuan untuk memberi sumbangan atau berpartisipasi di dalam kegiatan- kegiatan sosial kemasyarakatan.

Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran kesejahteraan masyarakat yang diamati indikator kesejahteraan oleh BKKBN yang menyatakan bahwa minimal keluarga sejahtera dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan dan kesehatan serta memiliki interaksi yang baik terhadap lingkungan masyarakat secara luas.

2.2.3. Efektivitas Pengelolahan Program Raskin A. Program Raskin

Raskin merupakan salah satu bentuk kebijakan publik pemerintah Indonesia dalam mendistribusikan beras khusus untuk rumah tangga miskin (Tabor and Sawit, 2001). Program Raskin dimulai sejak tahun 1998 dengan nama OPK (Operasi Pasar Khusus) yang berfungsi sebagai program darurat (social safety net) untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin setelah krisis moneter terjadi tahun 1997. Pada tahun 2002, fungsi program

diperluas sebagai perlindungan sosial masyarakat (social protection) dan namanya diubah menjadi Raskin agar lebih tepat sasaran (Bulog, 2010a).

Data dasar penerima manfaat raskin mengalami beberapa kali perubahan. Sampai dengan tahun 2006, data BKKBN yang terdiri atas keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi digunakan sebagai data dasar penerima manfaat Raskin. Namun demikian kriteria penerima manfaat Raskin selalu menjadi persoalan sehingga musyawarah Desa/Kelurahan (Mudes) dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan rumah tangga sasaran. Sejak tahun 2007, data Rumah Tangga Miskin (RTM) Biro Pusat Statistik (BPS) digunakan sebagai data dasar penerima manfaat raskin. Secara operasional, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) menjadi koordinator pelaksanaan Program Raskin, Bulog bertanggung jawab mendistribusikan beras sampai titik distribusi, dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyalurkan beras dari titik distribusi kepada RTM.

Jumlah dan harga raskin yang diberikan kepada rumah tangga miskin juga telah mengalami perubahan. Sampai dengan tahun 2007, pagu raskin yang diberikan sebesar 20 kg/KK/ bulan dengan harga Rp1.000/kg di titik distribusi. Mulai tahun 2008, pagu raskin diturunkan menjadi 15 kg/KK/bulan dengan harga Rp1.600 /KK/bulan (Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog, 2007 dan 2008).

B. Pengertian Efektivitas Pengelolahan Program Raskin

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan

prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektifitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya : (1). Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan; (2). Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal)

Menurut Gibson et.al (2006) pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi.

Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka. Dari pengertian tersebut di atas dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasikan tiga tingkatan analisis yaitu: (1) individu, (2) kelompok, dan (3) organisasi. Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektivitas individu, kelompok dan organisasi.

Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut Jones (1994) terdiri dari tiga tahap, yakni input, conversion, dan output atau keluaran, perubahan dan hasil. Input meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal.

Dalam tahap input, tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimiliki. Tahap conversion ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki,

manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Dalam tahap ini, tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktifitasnya.

Sedangkan dalam tahap output, pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian SDM. Organisasi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan atau pengguna.

Program RASKIN bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras, sedangkan sasaran Program Raskin, adalah berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskis (RTM) melalui pendistribusian beras bersumsidi sebanyak 15 Kg per RTM per bulan selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600 per Kg netto ditingkat distribusi.

Implementasi program Raskin di dasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan Program Raskin, diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi yang terkait, baik ditingkat Pusat dan Daerah, mulai dari perencanaan sampai implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun pihak lain yang terkait

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Efektivitas Pengelolahan Program Raskin.

Satu faktor yang dapat mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan program Raskin, selain penerapan fungsi-fungsi manajemen

secara benar dan konsisten, juga harus mempertimbangkan beberapa nilai dasar yang dikenal dengan istilah “prinsip-prinsip pengelolaan”. Adapun Prinsip pengelolaan program Raskin adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Raskin.

Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Raskin, yaitu :

1. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), yang maknanya mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan Raskin baik di desa dan kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.

2. Transparansi, yang maknanya membuka akses informasi kepada lintas pelaku Raskin terutama masyarakat penerima Raskin, yang harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan Raskin serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.

3. Partisipasi, yang maknanya mendorong masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan Raskin, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

4. Akuntabilitas, yang maknanya mengingatkan bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

D. Pengukuran Efektivitas Pengelolahan Program Raskin

Kaitannya dengan pengelolaan program Beras Miskin (Raskin), maka yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah dengan mengukur indikator keberhasilan pelaksanaan program Raskin adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi.

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat; Raskin hanya diberikan kepada RTM penerima manfaat Raskin hasil musyawarah desa/kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1 dan diberi identitas (Kartu Raskin atau bentuk lain).

2. Tepat Jumlah; Jumlah beras Raskin yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 15 Kg/RTM/bulan selama 12 bulan sesuai dengan hasil musyawarah desa.

3. Tepat Harga; Harga beras Raskin adalah sebesar 1.600 rupiah per Kg netto di Titik Distribusi.

4. Tepat Waktu; Waktu pelaksanaan Distribusi beras Raskin kepada RTM Penerima Manfaat Raskin (PMR) sesuai dengan Rencana Distribusi.

5. Tepat Administrasi; Terpenuhinya persyaratan Administrasi secara benar dan tepat waktu.

Untuk mencapai efektivitas penyaluran Raskin, maka mekanisme pelaksanaannya perlu diatur dengan baik sebagaimana dikemukakan dalam buku Pedoman Umum ”Raskin” (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2012.

Dalam penelitian ini pengukuran dari efektivitas penyaluran raskin didasarkan pada 5 (lima) indikator keberhasilan program raskin yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi.

2.3. Hubungan antara Efektivitas Pengelolahan Program Raskin dan Kesejahteraan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk dapat memeratakan pendapatan masyarakat agar setidaknya mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Dengan kata lain bahwa konstribusi pembangunan dalam memberikan peluang terciptanya berbagai kesempatan kepada masyarakat dalam upayanya untuk meningkatkan pendapatan perlu diciptakan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya penciptaan lapangan pekerjaan baik di sektor formal maupun di sektor non formal, dapat memberikan dorongan/motivasi dalam berbagai bentuk, menciptakan iklim perekonomian yang agak longgar atau dengan kata lain lebih banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk meningkatkan prestasi usahanya, dan lain-lain. Salah satu upaya tersebut ialah diimplementasikannya kebijakan/program bantuan pangan untuk rakyat miskin yang dikenal dengan istilah Raskin atau Beras Untuk Rumah Tangga Miskin yang telah teruji dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya beli masyarakat, khususnya di kawasan pedesaan.

Dengan demikian, maka upaya peningkatan daya beli masayarakat perlu dilakukan secara terus menerus, atau dalam artian bahwa pemerataan pendapatan dengan sendirinya akan berdampak positif pada peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan itu, Sigit (1983) mengemukakan

bahwa pemerataan pendapatan antar penduduk/rumah tangga mengandung dua segi. Pertama, meningkatkan tingkat kehidupan mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan; kedua, pemerataan pendapatan secara menyeluruh, dalam arti mempersempit perbedaan-perbedaan tingkat pendapatan antar rumah tanggga. Usaha memperkecil persentase kelompok ini bisa berakibat pada pembagian pendapatan yang lebih merata yaitu jika pendapatan golongan atas tidak melonjak naik lebih cepat. Tapi dua segi tersebut tidak perlu saling berhubungan. Peningkatan taraf hidup golongan bawah tidak harus berakibat pada lebih meratanya distribusi pendapatan.

Karena itu kedua-duanya harus di usahakan bisa dengan tekanan berbeda.

Logisnya, menaikkan taraf hidup atau kesejahteraan golongan bawah lebih dulu, karena problem ini menyangkut kebutuhan dasar mereka yang sangat dibutuhkan.

Lebih lanjut, Myrdal (dalam Todaro, 1994) mengatakan bahwa tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan taraf hidup yang rendah. Rendahnya pendapatan ditambah dengan rendahnya pendidikan dan ketrampilan menyebabkan produktifitas yang rendah pula dan pada gilirannya tetap melestarikan pendapatan yang rendah sehingga seseorang atau keluarga tertentu tidak mampu memiliki berbagai fasilitas dan sarana pembaharuan sebagai faktor penentu peningkatan kesejahteraan hidup keluarga.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga yang memperoleh pendapatan memadai atau tinggi akan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya serta kebutuhan-kebutuhan lain, seperti kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya

mereka. Program Raskin bertujuan untuk meringankan beban keluarga dari sisi pengeluaran untuk kebutuhan pangan pokok (beras) sehingga pendapatan yang sehatrusnya dibelanjakan untuk pangan (beras) sebagian dapat ditabung atau diinvestasikan untuk kebutuhan – kebutuhan pokok lain seperti pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial lainnya.

Dengan demikian terlihat adanya benang merah hubungan antara implementasi program Raskin dengan peningkata kesejahteraan keluarga atau masyarakat pada umumnya.

2.4. Kerangka Konseptual.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2.1.

Kerangka Konseptual 2.5. Hipotesis Penelitian.

Berdasarkan dari paparan teoritis rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dengan ini peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitiannya sebagai berikut :Diduga ada pengaruh positif signifikan dari efektivitas pengelolahan program Raskin terhadap peningkatan kesejahterahan masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah:

H0 : = 0, H1 : 0

Efektivitas Pengelolahan Program Raskin

(X)

Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Keterangan:

H0 = hipotesis nol (tidak ada pengaruh efektivitas pengelolahan program Raskin terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)

H1 = hipotesis alternatif (ada pengaruh efektivitas pengelolahan program Raskin terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)

= koefisien regresi pengaruh efektivitas pengelolahan program Raskin terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

31 3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah penelitian tentang masalah sosial atau kemanusiaan berdasarkan pengujian teori yang terdiri atas variabel - variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik, guna menentukan apakah generalisasi prediktif dari suatu teori memang berlaku.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah eksplanatori, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan dua atau lebih variabel yang diteliti. Metode yang digunakan adalah survei dengan alat bantu menggunakan wawancara kuesioner (Notoatmodjo, 2003:178).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2013 sampai Juni 2014. Adapun kegiatan penelitian adalah dimulai dari persiapan penelitian, mengajukan proposal, menyusun instrument penelitian, uji coba instrument penelitian, pengumpulan data yang berkaitan dengan efektivitas pengelolahan program Raskin dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dilanjutkan dengan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dan diakhiri dengan pembuatan laporan hasil penelitian.

3.3. Definisi dan Operasional Variabel 3.3.1. Definisi Variabel

Variabel merupakan konsep atau konstruk yang memiliki variasi (dua atau lebih) nilai, sehingga dapat diobservasi (observable) atau dapat diukur (measurable) (Silalahi, 2009:115). Variabel adalah objek yang diteliti yang mempunyai variasi nilai. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari : (1). Efektivitas pengelolaan program Raskin sebagai independent (variabel bebas) yang disimbolkan dengan X dan (2). Kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependent (terikat) yang disimbolkan dengan Y

3.3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah kondisi-kondisi, bahan-bahan, dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mengidentifikasi atau menghasilkan kembali satu atau lebih acuan konsep yang didefinisikan. Singkatnya, definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan empiris (artinya, harus menghitung, mengukur, atau dengan cara yang lain dapat mengumpulkan informasi melalui penalaran). Karena itu, suatu definisi operasional diciptakan atau dibuat ketika peneliti menggunakan satu strategi pengukuran seperti kuesioner, instrumen, atau skala untuk mendefinisikan konsep (Silalahi, 2009:120).

Definisi Operasional diperlukan dalam menentukan pemakaian alat yang digunakan untuk mengambil data penelitian sehingga data yang diperoleh dapat sesuai dengan tujuan penelitian. Variabel dalam penelitian ini

adalah efektivitas pengelolahan program Raskin dan kesejahteraan masyarakat:

1. Efektivitas pengelolahan program Raskin (X), proses pelaksanaan program Raskin dilihat dari aspek efektivitasnya, yaitu ukuran keberhasilan pelaksanaan program Raskin, yang meliputi: tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi. Indikator-indikator variabel ini dapat diukur sebagai berikut:

1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat; Raskin hanya diberikan kepada rumah tangga miskin (RTM) penerima manfaat Raskin (PMR) hasil musyawarah desa Mamahan yang tercantm dalam daftar penerima manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu Raskin atau bentuk lain).

2) Tepat Jumlah; jumlah beras RASKIN yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 15 Kg per RTM per bulan selama 12 bulan sesuai dengan hasil musyawarah desa.

3) Tepat Harga; harga beras RASKIN adalah sebesar 1.600 rupiah per Kg netto di Titik Distribusi atau ditingkat desa.

4) Tepat Waktu; waktu pelaksanaan distribusi beras RASKIN kepada rumah tangga miskin (RTM) Penerima Manfaat Raskin (PMR) sesuai dengan rencana distribusi.

5) Tepat Administrasi; terpenuhinya persyaratan Administrasi secara benar dan tepat waktu

2. Kesejahteraan masyarakat (Y), yaitu kondisi kehidupan sosial ekonomi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I berdasarkan konsep BKKBN, sebagai penerima manfaat program Raskin yang diamati darii tingkat kecukupan akan pangan, sandang dan papan (rumah tempat tinggal) sebagai kebutuhan pokok, kemudian pendidikan, kesehatan dan gizi, air dan sanitasi serta partisipasi

Berdasarkan uraian definisi operasional di atas maka dapat diringkas kisi-kisi instrumen penelitian sebagai berikut:

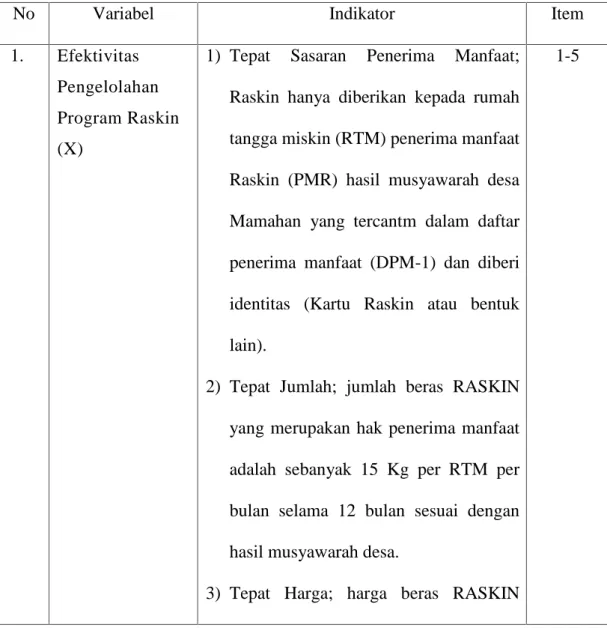

Tabel 3.1. Kisi-kisi Pengukuran Variabel Penelitian

No Variabel Indikator Item

1. Efektivitas Pengelolahan Program Raskin (X)

1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat;

Raskin hanya diberikan kepada rumah tangga miskin (RTM) penerima manfaat Raskin (PMR) hasil musyawarah desa Mamahan yang tercantm dalam daftar penerima manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu Raskin atau bentuk lain).

2) Tepat Jumlah; jumlah beras RASKIN yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 15 Kg per RTM per bulan selama 12 bulan sesuai dengan hasil musyawarah desa.

3) Tepat Harga; harga beras RASKIN

1-5

No Variabel Indikator Item adalah sebesar 1.600 rupiah per Kg

netto di Titik Distribusi atau ditingkat desa.

4) Tepat Waktu; waktu pelaksanaan distribusi beras RASKIN kepada rumah tangga miskin (RTM) Penerima Manfaat Raskin (PMR) sesuai dengan rencana distribusi.

5) Tepat Administrasi; terpenuhinya persyaratan Administrasi secara benar dan tepat waktu

2. Kesejahteraan Masyarakat (Y)

1) Kecukupan akan sandang, pangan, dan papan

2) Kecukupan akan pendidikan 3) Kesehatan dan gizi

4) Air dan sanitasi 5) Partisipasi

6-10

3.4. Populasi Penelitian

Populasi adalah jumlah total dari seluruh unit atau elemen di mana peneliti tertarik. Populasi dapat berupa organisme, orang-orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda, objek, peristiwa, atau laporan yang semuanya memiliki ciri dan harus didefinisikan secara spesifik dan tidak secara mendua

(Silalahi, 2009:253). Dalam penelitian ini, seluruh masyarakat Kecamatan Cerme yang merupakan RTM (Rumah Tangga Miskin) yang berjumlah 5014.

Dikarenakan sampai akhir tahun ini jumlah penyaluran program Raskin hanya tersalur ke 4262 RTM atau sebesar 85 %. Maka jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 85% dari jumlah keseluruhan populasi awal.

3.5. Sampel Penelitian

Sampel adalah satu subset atau tiap bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi, 2009:254).

Adapun ukuran sampel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah berdasarkan perhitungan Slovin (Samosir, 2005) sebagai berikut:

n = 2

1 N

Ne

n = 2

%) 5 ( 4262 1

4262

x

n = 1 4262 (0.0025) 4262

x

n = 1 10,655 4262

n = 11,655

4262

n = 365,68 Di mana:

N = Populasi.

e = Taraf kesalahan ditetapkan 5%.

n = sampel.

Dengan melihat ukuran sampel minimal 365,68, maka dalam penelitian ini akan dibulatkan menjadi 366 responden yang termasuk dalam RTM (Rumah Tangga Miskin).

3.6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

A. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Data primer ini diperoleh dari sumber data primer.

Sumber data primer merupakan suatu objek atau dokumen original- material mentah dari pelaku yang disebut sebagai ’first hand information’

(Silalahi, 2009:289). Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang terdaftar menjadi RTM (Rumah Tangga Miskin).

B. Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data ini berupa studi kepustakaan yang berupa teori-teori, buku literatur,ataupun catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti data pendistribusian dan pengelolahan program Raskin di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Selanjutnya, teknik atau metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris (Silalahi, 2009:291). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei adalah metode yang berusaha untuk mengumpulkan data dari anggota populasi untuk

menentukan status terakhir dari populasi mengenai satu atau lebih fenomena (Silalahi, 2009: 293).

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulan atau metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

a. Kuesioner

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data tersetruktur (structured data collection), yaitu pengumpulan data melalui penyampaian kuesioner formal yang menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara teratur terlebih dahulu (Malhotra dan Dash, 2009:183). Dalam penelitian ini, kuesioner yang disusun dan kemudian peneliti menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang termasuk dalam RTM dan meminta mereka untuk mengisi seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, seperti data profil dari obyek penelitian yang berkaitan dengan visi misi dan sampai pada struktur organisasi beserta fungsi-fusngsinya.

3.8. Teknik Analisa Data 1. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum. Dalam statistik deskriptif maka penyajian data adalah meliputi beberapa bentuk di antaranya:

a. Tabel Distribusi Frekuensi

Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai bahan informasi, pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data (Riduwan, 2008:66).

b. Mean

Mean (rata-rata) adalah cara untuk mengukur lokasi pusat untuk variabel atau data dengan skala minimal interval atau rasio, di mana jumlah keseluruhan skor atau nilai dari satu variabel dibagi oleh keseluruhan anggota atau obyek pengamatan (Silalahi, 2009:364).

Analisis mean digunakan untuk mengetahui respon atau penilaian terhadap setiap pernyataan dalm kuesioner yang paling menonjol (paling tinggi maupun paling rendah).

2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur kevalidan suatu kuesioner.

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang akan diukur (Umar, 2005:99). Langkah dalam menguji validitas butir pertanyaan pada kuisioner yaitu mencari r hitung (angka korelasi Pearson) dengan rumus sebagai berikut:

rxy =

2 2

2

2) ( ) ( ) ( )

(

) ( ) (

n n

n

Di mana:

r adalah Pearson Product Moment Correlation n adalah jumlah sampel (responden penelitian) X adalah skor tiap item

Y adalah skor total (Umar, 2005:105)

Dengan ketentuan bahwa sebuah item kuesioner dinyatakan valid jika nilai r memiliki tingkat signifikansi kurang dari 5% (Ghozali, 2006:132).

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban seorang sampel terhadap pernyataan bersifat konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dengan demikian reliabel ádalah suatu keadaan di mana instrumen penelitian tersebut akan tetap menghasilkan data yang sama meskipun disebarkan pada sampel yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Uji reliabilitas akan dilakukan dengan menggunakan uji statistik cronbach’s alpha () dengan ketentuan bahwa variabel yang diteliti dinyatakan reliabel apabila nilai cronbach’s alpha () adalah di atas 0,6 (Ghozali, 2006:133). Adapun rumus reliabilitas adalah:

Rumus Reliabilitas:

α = [ ] ] 1

.[

1 2

2

sx sj

Keterangan:

α : Koefisien reliabilitas alpha K : Banyaknya item

Sj² : Varians skor item

Sx² : Varians skor total (Umar, 2005:120).

4. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi linier adalah proses memprediksi satu variabel dari variabel lain untuk mengetahui adanya hubungan signifikan di antara kedua variabel tersebut (Silalahi, 2009:425). Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan kausal antara variabel bebas dengan variabel terikat di mana jumlah variabel bebas yang diamati adalah satu. Rumus regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah:

Y =0 +X Di mana:

Y : Kesejahteraan Masyarakat

0 : Konstanta.

: Koefisisen regresi.

X : Efektivitas Pengelolahan Program Raskin