TUGAS AKHIR

Untuk memenuhi per syaratan dalam memperoleh

Gelar Sar jana (Str ata-1) Pr ogr am Studi Teknik Sipil

Diajukan Oleh :

ARDIANSYAH

0553010044

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ” VETERAN ”

J AWA TIMUR

BLITAR - SRENGAT (STA 3+450 - STA 10+520) DENGAN METODE ANALISA KOMPONEN

A R D I A N S Y A H NPM: 0553010044

ABSTRAK

Jalan raya adalah suatu lintasan yang bermanfaat untuk melewatkan lalu lintas dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan berfungsi sebagai sarana perhubungan dimana lalu lintas harus lancar dan aman. Sehubungan dengan pesatnya kota Blitar, dimana terjadi pertambahan lalu lintas yang tidak sepadan dengan pertambahan jalan, sehingga mengakibatkan antrian kendaraan diruas-ruas tertentu. Jalan yang ada saat ini tidak mampu menampung arus lalu lintas yang terus meningkat.

Pada perencanaan ruas jalan Blitar – Srengat ini menggunakan perkerasan lentur dengan umur rencana 10 tahun. Pada umur rencana 10 tahun susunan perkerasannya adalah 15 cm lapisan permukaan (LASTON MS 744), 20 cm lapisan pondasi atas (batu pecah kelas A) dan 40 cm lapisan pondasi bawah (sirtu kelas A).

Perencanaan geometrik pada ruas jalan Blitar – Srengat ini menggunakan alinyemen horisontal dan alinyemen vertikal. Untuk alinyemen horisontal pada Sta 5+700 memakai lengkung full circle (FC), Sta 3+450 memakai lengkung spiral-circle-spiral (SCS), dan pada Sta 9+400 memakai lengkung spiral-spiral (SS). Untuk alinyemen vertikal pada Sta 4+900 sampai Sta 5+100 memakai vertikal cembung, Sta 7+900 sampai 8+300 memakai vertikal cekung, dan Sta 9+100 sampai Sta 9+450 memakai vertikal cekung.

Perencanaan saluran drainase dengan dimensi saluran tepi menggunakan tipe trapesium. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa kemiringan talud tergantung dari besarnya debit aliran (Q). Untuk kemiringan talud 1:1 didapat kedalaman saluran yang tergenang air (d) = 0,52 m, lebar saluran (b) = 0,50 m, dengan tinggi jagaan (w) = 0,51 m, sedangkan untuk menyalurkan air dari saluran samping gorong – gorong dengan diameter 1,50 m dan tebal 0,17 m untuk menghindari meluapnya air dan sebagai pembuangan akhir.

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat,hidayah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan baik.

Tugas Akhir ini kami susun untuk memenuhi persyaratan kurikulum pendidikan Strata – 1 Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu diharapkan Tugas Akhir ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam pekerjaan yang sebenarnya.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis berusaha semaksimal mungkin menerapkan ilmu yang penulis dapatkan di bangku perkuliahan dan buku-buku literatur yang sesuai dengan judul Tugas Akhir ini. Selama menyusun Tugas Akhir ini, banyak bimbingan, petunjuk serta bantuan yang sangat berarti bagi bertambahnya pengetahuan yang kami peroleh. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis bermaksud menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya :

1. Kepada Allah SWT (tuhan semesta alam) yang telah memberikan kesehatan,hidayah dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

2. Kedua orang tua tercinta ( Bapak dan Ibu ),yang telah memberi motivasi dan semangat, terlebih yang tak henti-hentinya melantunkan do’a.

3. Kepada mbak – mbak ku tersayang,(mbak Ani & mbak Susi), Ella Indah.R thank’s atas semua do’a dan dukungan yang kalian diberikan.

5. Bapak Ibnu Sholichin ST,MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan UPN “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Hj.Ir.Siti Zainab, MT selaku dosen wali saya.

7. Bapak Ibnu Sholichin ST, MT selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

8. Bapak Ir.Hendrata Wibisana,MT selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi sehingga Tugas Akhir saya dapat terselesaikan dengan baik

9. Seluruh Dosen – dosen serta Karyawan yang sudah membantu.

10. My second family keluarga besar Bapak Didik Riswandiana, yang tak henti-hentinya memberi dorongan moril dan do’a untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

11. Teman – teman rumah khusunya ARLA COMMUNITY thank’s guys yang selalu memberikan dukungan dan do’a.

12. Tri Haryono,Faisal (My best partner), wahyu(kipli), sugeng, rama, gatot, awwal, danang, leysus, bonces thank’s guys atas semua saran,dukungan nya n ma’af slalu tak repotin.

13. Rekan – rekan kantor khususnya team GATE PASS Perak ( Asikin, Pak Rio, Pak Atim, Abd.Jabbar, Donny Iriawan) makasih atas dukungan n doanya. 14. “ MEGAPRO”(si hitam) yang selalu setia menemani aku baik dikala susah

15. Seluruh rekan – rekan mahasiswa Teknik Sipil UPN “Veteran” JATIM angkatan 2000 sampai 2005 yang tak bisa aku sebut satu persatu serta semua pihak yang terkait.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Kritik dan saran yang senantiasa penulis harapkan demi kemajuan bersama. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Surabaya, 2011 Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR GAMBAR ... ix

DAFTAR TABEL... xii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 2

1.3 Tujuan ... 3

1.4 Batasan Masalah ... 3

1.5 Peta Lokasi ... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Umum ... 5

2.2 Dasar Perencanaan Geometrik Jalan Raya ... 5

2.2.1 Klasifikasi Standar Perencanaan Geometrik ... 6

2.2.2 Parameter Perencanaan Geometrik Jalan ... 7

2.3 Alinyemen Horisontal ... 18

2.3.1 Bentuk Tikungan Busur Lingkaran ( Full Circle ) ... 19

2.3.2 Lengkung Peralihan ... 21

2.3.5 Kemiringan Tikungan ( Superelevasi )... 26

2.3.6 Diagram Superelevasi ... 27

2.3.7 Alinyemen Vertikal ... 29

2.3.7.1 Kelandaian ... 30

2.3.7.2 Lengkung Vertikal ... 31

2.3.8 Dasar Perencanaan Perkerasan... 35

2.3.9 Perencanaan Pondasi ... 36

2.4 Konstruksi Perencanaan Jalan ... 37

2.4.1 Perencanaan Perkerasan Lentur ... 37

2.4.2 Umur Rencana... 40

2.4.3 Indeks Permukaan ... 40

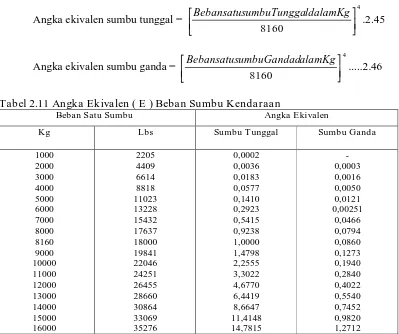

2.4.4 Angka Ekivalen ( E ) Beban Sumbu Kendaraan ... 41

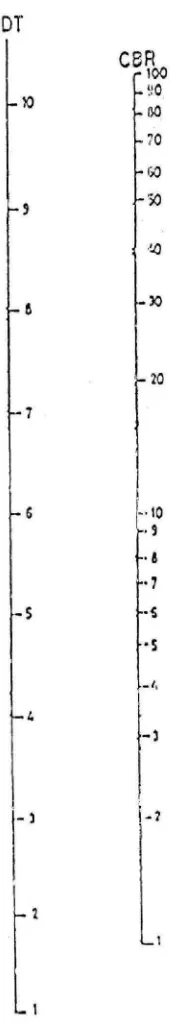

2.4.5 Daya Dukung Tanah Dasar ( DDT ) dan California Bearing Ratio ( CBR ) ... 49

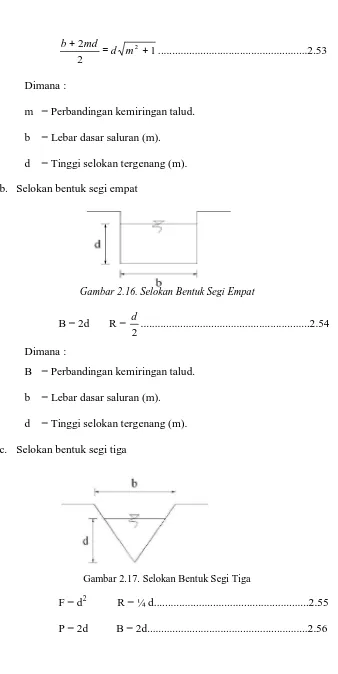

2.5 Perencanaan Drainase ... 52

2.5.1 Saluran Samping... ... 52

2.5.2 Kemiringan Melintang Perkerasan dan Bahu Jalan ... 62

2.5.3 Menentukan Debit Aliran ... 64

BAB III METODE PERENCANAAN 3.1 Dasar – Dasar Perencanaan ... 70

3.2 Analisa Data ... 70

3.5 Perencanaan Tebal Perkerasan ... 71

3.6 Perencanaan Drainase ... 72

3.7 Gambar Perencanaan Perkerasan Lentur ... 72

3.8 Alur Metodologi Perencanaan ... 73

BAB IV ANALISA PERHITUNGAN 4.1Analisa Data ... 74

4.1.1 Data Topografi ... 74

4.1.2 Lalu Lintas Harian Rata – rata ( LHR ) ... 74

4.1.3 Tanah Dasar ... 76

4.2Perhitungan Tebal Perkerasan ... 81

4.2.1 Angka Ekivalen ( E ) ... 81

4.2.2 Lintas Ekivalen Permulaan ( LEP ) ... 82

4.2.3 Lintas Ekivalen Akhir ( LEA ) ... 82

4.2.4 Lintas Ekivalen Tengah ( LET ) ... 83

4.2.5 Lintas Ekivalen Rencana ( LER )... 83

4.2.6 Daya Dukung Tanah ... 83

4.2.7 Faktor Regional ... 83

4.2.8 Indeks Permukaan Pada Awal Umur Rencana ( Ipo ) ... 84

4.2.9 Indeks Permukaan Pada Akhir Umur Rencana ( Ipt ) ... 84

4.2.10 Penentuan Harga ITP ... 84

4.4 Perhitungan Jarak Pandang ... 104

4.4.1 Jarak Pandang Henti ( Jh)... 104

4.4.2 Jarak Pandang Mendahului ( Jd ) ... 105

4.5 Perhitungan Alinyemen Vertikal ... 107

4.5.1 Perhitungan Alinyemen Vertikal Cembung pada Sta. 4 + 900 sampai 5 + 100 ... 107

4.5.2 Perhitungan Alinyemen Vertikal Cekung pada Sta. 7 + 900 sampai 8 + 300 ... 112

4.5.3 Perhitungan Alinyemen Vertikal Cekung pada Sta. 9 + 100 sampai 9 + 450 ... 116

4.6 Perhitungan Drainase Jalan Raya ... 122

4.6.1 Perhitungan Gorong– Gorong Sta 3+450, Sta 5+600, dan Sta 9+350……….. 128 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ... 131

5.2 Saran ... 133

DAFTAR PUSTAKA ... 134 LAMPIRAN

Gambar 1.1 Peta Lokasi ... 4

Gambar 2.1 Proses Gerakan Mendahului Pada Jalan 2 Lajur 2 Arah ... 17

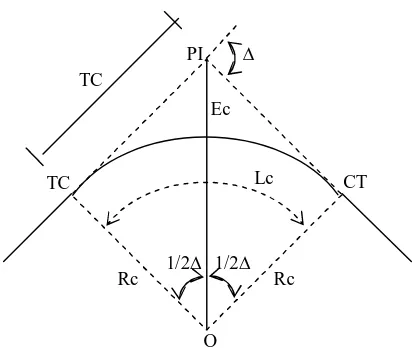

Gambar 2.2 Bentuk Tikungan Busur Lingkaran ... 20

Gambar 2.3 Bentuk Tikungan Spiral – Circle – Spiral ... 22

Gambar 2.4 Bentuk Tikungan Spiral – Spiral ... 24

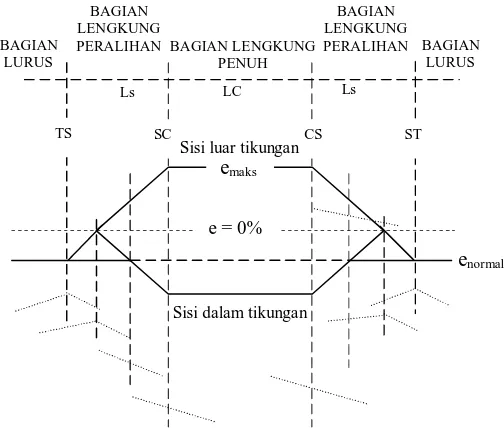

Gambar 2.5 Perubahan Kemiringan Melintang Pada Tikungan ... 27

Gambar 2.6 Metode Pencapaian Superelevasi Pada Tikungan full circle... 28

Gambar 2.7 Metode Pencapaian Superelevas Pada Tikungan Tipe Spiral – Circle – Spiral... 28

Gambar 2.8 Metode Pencapaian Superelevas Pada Tikungan Tipe Spiral – Spiral ... 29

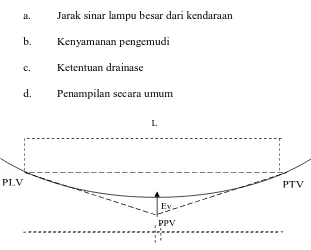

Gambar 2.9 Tipikal Lengkung Vertikal Bentuk Parabola……… 31

Gambar 2.10 Tipikal Lengkung Vertikal Cembung ... 33

Gambar 2.11 Tipikal Lengkung Vertikal Cekung ... 34

Gambar 2.12 Bagian dari Lapisan Perkerasan Jalan ... 37

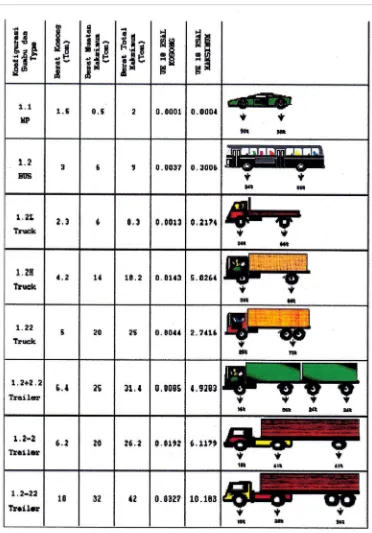

Gambar 2.13 Distribusi Beban Sumbu Untuk Berbagai Jenis Kendaraan ... 42

Gambar 2.14 Daya Dukung Tanah Dasar ... 50

Gambar 2.15 Selokan Bentuk Trapesium... 52

Gambar 2.16 Selokan Bentuk Segi Empat ... 53

Gambar 2.17 Selokan Bentuk Segitiga ... 53

Gambar 2.18 Selokan Bentuk Setengah Lingkaran ... 54

Gambar 2.22 Tipe Penampang Gorong – gorong ... ……... 58

Gambar 2.23 Kemiringan Tanah ... ……... 60

Gambar 2.24 Pematah Arus ... ……... 62

Gambar 2.25 Kemiringan Melintang Normal Pada Daerah Datar dan Lurus .... ……... 63

Gambar 2.26 Kemiringan Melintang Normal Pada Daerah Tikungan ... ……... 64

Gambar 2.27 Luas Daerah Pengaliran ... ……... 67

Gambar 3.1 Alur Metodelogi... ……... 73

Gambar 4.1 Grafik CBR... ……... 78

Gambar 4.2 Susunan Lapisan Perkerasan Pada Umur Rencana 10 Tahun ... ……... 86

Gambar 4.3 Daya Dukung Tanah Dasar ... ……... 87

Gambar 4.4 Nomogram Untuk Ipt = 2,5 dan Ipo = ≥ 4 ... ……... 88

Gambar 4.5 Lengkung Full Circle ... ……... 90

Gambar 4.6 Diagram Superelevasi untuk Full Circle ... ……... 91

Gambar 4.7 Landai Relatif Full Circle ... ……... 92

Gambar 4.8 Lengkung Spiral - Circle – Spiral ... ……... 95

Gambar 4.9 Diagram Superelevasi untuk Spiral – Circle – Spiral ... ……... 95

Gambar 4.10 Landai Relatif Spiral – Circle – Spiral ... ……... 96

Gambar 4.11 Lengkung Spiral –Spiral ... ……... 100

Gambar 4.12 Diagram Superelevasi Untuk Spiral – Spiral ... ……... 100

Gambar 4.13 Landai Relatif Spiral – Spiral ... ……... 101

Gambar 4.15 Alinyemen Vertikal Cekung Pada Sta 7+900 – 8+300... 116

Gambar 4.16 Alinyemen Vertikal Cekung Pada Sta 9+100 – 9+450 ... ... 120

Gambar 4.17 Saluran Penampang Trapesium ... ....126

Gambar 4.18 Saluran Penampang Trapesium Dengan Ukuran ... 127

Gambar 4.19 Saluran Gorong – gorong ... 128

Tabel 2.1 Klasifikasi Menurut Kelas Jalan ... 7

Tabel 2.2 Dimensi Kendaraan Rencana ... 8

Tabel 2.3 Kecepatan Rencana ( VR ) ... 9

Tabel 2.4 Jarak Pandang Henti Minimum ... 15

Tabel 2.5 Jarak Pandang Mendahului ... 18

Tabel 2.6 Jari – Jari Lengkung Minimum ... 19

Tabel 2.7 Hubungan Antara Jari – jari Lengkung ( R ) Minimum dengan Kecepatan Rencana... 26

Tabel 2.8 Kelandaian Maksimum yang diizinkan ... 30

Tabel 2.9 Panjang Kritis ( m ) ... 31

Tabel 2.10 Indeks Permukaan ... 41

Tabel 2.11 Angka Ekivalen ( E ) Beban Sumbu Kendaraan ... 43

Tabel 2.12 Koefisien Distribusi Kendaraan ( C ) ... 45

Tabel 2.13 Faktor Regional ( FR ) ... 46

Tabel 2.14 Indeks Permukaan Pada Akhir Usia Rencana ( Ipt ) ... 46

Tabel 2.15 Indes Permukaan Pada Awal Rencana ( Ipo ) ... 46

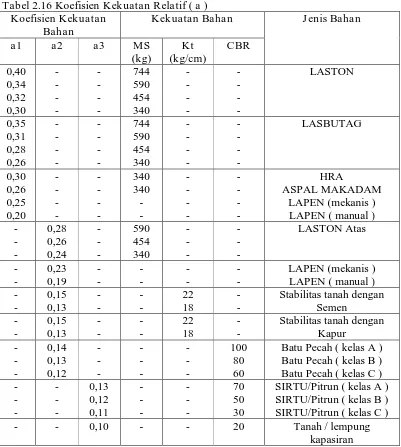

Tabel 2.16 Koefisien Kekuatan Relatif ( a ) ... 48

Tabel 2.17 Tebal Minimum Lapis Permukaan ... 51

Tabel 2.18 Tebal Minimum Lapisan Pondasi... 51

Tabel 2.19 Kemiringan Talud ... 56

Tabel 2.20 Tabel Tebal Gorong – gorong ... 59

Tabel 2.22 Hubungan Kemiringan Selokan Samping ( i ) dan jenis

Material... 61

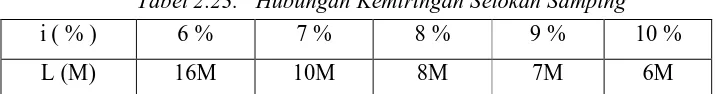

Tabel 2.23 Hubungan Kemiringan Selokan Samping ... 62

Tabel 2.24 Kemiringan Melintang Perkerasan dan bahu Jalan ... 63

Tabel 2.25 Variasi YT ( SNI– 03 – 3424 – 1994 ) ... 65

Tabel 2.26 Nilai Yn ( SNI – 03 – 3424 – 1994 ) ... 65

Tabel 2.27 Nilai Sn ( SNI – 03 – 3424 – 1994 ) ... 66

Tabel 2.28 Hubungan Kondisi Permukaan Hambatan Dengan koefisien Hambatan ... 67

Tabel 2.29 Hubungan Kondisi Permukaan Tanah Dengan Koefisien Pengaliran ( C )... 68

Tabel 4.1 Lalu Lintas Harian Rata – Rata ... 75

Tabel 4.2 Rekapitulasi Volume Lalu Lintas Harian Berdasarkan Kelompok Kendaraan Mulai Tahun 2004 – 2008 ... 75

Tabel 4.3 Perhitungan CBR ... 76

Tabel 4.4 Data Lalu Lintas Harian Rata - rata tahun 2008 dan 2020... 81

Tabel 4.5 Perhitungan Alinyemen Horisontal Tikungan Lingkaran Sederhana ( F – C ) ... 103

Tabel 4.6 Perhitungan Alinyemen Horisontal Tikungan Spiral – Circle – Spiral ( S – C – S ) ... 103

Tabel 4.10 Curah Hujan Rata – rata Stasiun ... 122

2.1 Tinjauan Umum

Jalan raya adalah suatu lintasan yang menghubungkan lalu lintas antara dua atau lebih daerah-daerah pemusatan penduduk, sarana transportasi produksi dan sebagainya. Definisi diatas dapat dijabarkan lebih lanjut secara terperinci, dengan kata lain, jalan adalah merupakan lintasan yang memiliki suatu persyaratan tertentu yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menghubungkan serta mengalirkan lalu lintas antara dua tempat atau lebih daerah-daerah pemusatan penduduk, pembuatan produksi maupun yang kiranya dianggap perlu diadakan sarana jalan.

2.2 Dasar Per encanaan Geometr ik J alan Raya

Dengan fungsi pelayanan dan route jarak yang panjang, pembangunan jalan Blitar-Srengat dimulai dari kecamatan Srengat dan ruas jalan ini menuju daerah pemakaman Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Ir.Soekarno, jalan dalam golongan ini harus direncanakan untuk dapat melayani lalu lintas yang cepat sehingga dalam perencanaan tersebut dipakai spesifikasi standar untuk perencanaan geometrik jalan.

2.2.1 Klasifikasi Standar Per encanaan Geometr ik

Data-data utama yang digunakan untuk mengelompokkan standar perencanaan jalan luar kota adalah fungsi jalan raya, volume lalu lintas dan kondisi topografi.

1. Fungsi J alan Raya

a. Jalan arteri atau jalan utama

Jalan raya yang melayani lalu lintas yang tinggi antara kota-kota yang penting atau antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat ekspor. Jalan-jalan dalam golongan ini harus direncanakan untuk dapat melayani lalu lintas yang cepat berat.

b. Jalan sekunder atau kolektor

Jalan raya yang melayani lalu lintas yang cukup tinggi antar kota-kota penting dan kota-kota-kota-kota yang lebih kecil, serta melayani daerah-daerah disekitarnya.

c. Jalan lokal atau penghubung

Jalan untuk keperluan aktifitas daerah yang juga dipakai jalan penghubung antara jalan-jalan dari golongan yang sama atau yang berlainan. Jalan dibagi dalam kelas-kelas yang penetapannya kecuali didasarkan pada fungsinya juga dipertimbangkan pada besarnya volume serta sifat lalu lintas yang diharapkan akan menggunakan jalan yang bersangkutan.

Klasifikasi menurut kelas jalan berkaitan dengan kemampuan jalan untuk menerima beban lalu lintas, dinyatakan dalam Muatan Sumbu Terberat (MST) dalam satuan ton. Klasifikasi menurut kelas jalan dan ketentuannya serta kaitannya dengan klasifikasi menurut fungsi jalan dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Klaifikasi Menur ut Kelas J alan

Fungsi Kelas Muatan Sumbu Terber at

(ton)

Arteri I

II III A

>10 10

8

Kolektor III A

III B

8

Sumber : Perencanaan Teknik Jalan Raya, oleh Shirley L.H (hal 64)

2.2.2 Par ameter Perenca naan Geometr ik J alan 1. Kendaraan r encana

a. Kendaraan kecil atau ringan

Kendaraan bermotor berat dua dengan empat roda dan dengan jarak as 2,0-3,0 m (meliputi: mobil penumpang, oplet, mikrobus, pickup dan truk kecil).

b. Kendaraan sedang

Kendaraan bermotor dengan dua gandar, dengan jarak as 3,5-5,0 m (termasuk: bus kecil, truk dua as dengan enam roda).

c. Kendaraan besar atau berat

Kendaraan besar atau berat dibagi menjadi dua macam yaitu : 1. Bus besar (LB)

Bus dengan dua atau tiga gandar dengan jarak as 5,0-6,0m 2. Truk besar (LT)

Truk tiga gandar jarak gandar (gandar pertama kedua )< 3,5m

Tabel 2.2 Dimensi Kendar an Rencana

Sumber : Perencanaan Teknik Jalan Raya, oleh Shirley L.H (hal 65)

2. Kecepatan r encana (VR) Kategor i

Kendar aan Rencana

Dimensi Kendaraan (cm)

Tonjolan (cm)

Radius Putar (cm)

Radius Tonjolan

(cm)

Tinggi Lebar Panjang Depan Belakang Minimum Maksimum

Kendaraan Kecil

130 210 550 90 150 420 730 780

Kendaraan Sedang

410 260 1210 210 240 740 1280 1410

Kendaraan Besar

Kecepatan rencana adalah kecepatan yang dipilih untuk keperluan perencanaan setiap bagian jalan raya seperti tikungan, kemiringan jalan, jarak pandang dan lain-lain. Kecepatan yang dipilih tersebut adalah kecepatan tertinggi menerus dimana kendaraan dapat berjalan dengan aman dan keamanan itu sepenuhnya tergantung dari bentuk jalan.

Tabel 2.3 Kecepatan Rencana (VR)

FUNGSI J ALAN KECEPATAN RENCANA VR ( km /jam)

DATAR BUKIT GUNUNG

Arteri 70-120 60-80 40-70

Kolektor 60-90 50-60 30-50

Lokal 40-70 30-50 20-30

Sumber : Perencanaan Teknik Jalan Raya, oleh Shirley L.H. (hal 68) 3. Volume Lalu Lintas Rencana

Volume lalu lintas adalah jumlah lalu lintas (kendaraan) pada suatu titik pengamatan persatuan waktu. Satuan volume lalu lintas yang umum dipergunakan sehubungan dengan penentuan jumlah dan lebar jalur adalah:

1. Lalu lintas harian rata-rata 2. Volume jam perencanaan 3. Kapasitas

LHRT adalah jumlah lalu lintas kendaraan rata-rata yang melewati satu jalur jalan selama 24 jam dan diperoleh dari data selama satu tahun penuh.

LHRT = . ...2.1

b. Lalu lintas har ian r ata-r ata (LHR)

LHR adalah hasil bagi jumlah kendaraan yang diperoleh selama pengamatan dengan lamanya pengamatan.

LHR = ...2.2

LHRT dan LHR adalah volume lalu lintas dalam satu hari, merupakan volume harian, sehingga nilai LHR dan LHRT itu tak dapat memberikan gambaran tentang fluktuasi arus lalu lintas lebih pendek dari 24 jam. LHR dan LHRT itu tak dapat meberikan gambaran perubahan-perubahan yang terjadi pada berbagai jam dalam hari, yang nilainya dapat bervariasi antara 0-100 % LHR. Oleh karena itu LHR dan LHRT

c. Volume jam per encanaan (VJ P)

VJP adalah volume dalam 1 jam yang dipakai untuk perencanaan, dihitung dengan rumus :

VJP = K . LHR atau LHR = …..………..2.3

K = Faktor VJP yang dipengaruhi oleh pemilihan jam sibuk beberapa, jalan antar kota atau jalan didalam kota. Nilai K dapat bervariasi antara 10 – 15 % untuk jalan antar kota, sedangkan untuk jalan dalam kota fakor K ini akan lebih kecil.

Jumlah lalu lintas selama pengamatan Lamanya pengamatan

Jumlah lalu lintas dalam 1 tahun 365

4. Tingkat pelayanan

Kapasitas adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat melewati suatu penampang jalan pada jalur jalan selama 1 jam dengan kondisi serta arus lalu lintas tertentu.

Lebar dan jumlah lajur yang dibutuhkan tidak dapat direncanakan dengan baik walaupun VJP/LHR telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat kenyamanan dan keamanan yang akan diberikan oleh jalan rencana belum ditentukan. Lebar lajur yang dibutuhkan akan lebih lebar jika pelayanan dari jalan diharapkan lebih tinggi. Kebebasan bergerak yang dirasakan oleh pengemudi akan lebih baik pada jalan-jalan dengan kebebasan samping yang memadai, tetapi hal tersebut tentu saja menuntut daerah jalan yang lebih lebar pula.

Highway capacity manual membagi tingkat pelayanan jalan atas 6 keadaan yaitu:

a. Tingkat pelayanan A, dengan ciri-ciri: 1. Arus lalu lintas bebas tanpa hambatan 2. Volume dan kepadatan lalu lintas rendah

3. Kecepatan kendaraan merupakan pilihan pengemudi

2. Kecepatan mulai dipengaruhi oleh keadaan lalu lintas, tetapi tetap dapat dipilih sesuai dengan kehendak pengemudi

c. Tingkat pelayanan C, dengan ciri-ciri: 1. Arus lalu lintas masih stabil

2. Kecepatan perjalanan dan kebebasan bergerak sudah dipengaruhi oleh besarnya volume lalu lintas sehingga pengemudi tidak dapat lagi memilih kecepatan yang diinginkannya.

d. Tingkat pelayanan D, dengan ciri-ciri: 1. Arus lalu lintas sudah mulai tidak stabil

2. Perubahan volume lalu lintas sangat mempengaruhi besarnya kecepatan perjalanan.

e. Tingkat pelayanan E, dengan ciri-ciri: 1. Arus lalu lintas sudah tidak stabil 2. Volume kira-kira sama dengan kapasitas 3. Sering terjadi kemacetan

f. Tingkat pelayanan F, dengan ciri-ciri:

1. Arus lalu lintas tertahan pada kecepatan rendah 2. Sering kali terjadi kemacetan

3. Arus lalu lintas rendah

Jarak pandangan adalah panjang jalan di depan kendaraan yang masih dapat dilihat dengan jelas diukur dari titik kedudukan pengemudi.

Kegunaan jarak pandangan :

1. Menghindarkan terjadinya tabrakan yang dapat membahayakan kendaraan dan manusia akibat adanya benda yang berukuran cukup besar, kendaraan yang sedang berhenti, pejalan kaki, atau hewan-hewan pada lajur jalannya

2. .Memberi kemungkinan untuk mendahului kendaraan lain yang bergerak dengan kecepatan lebih rendah dengan mempergunakan lajur disebelahnya.

3. Menambah efisiensi jalan tersebut, sehingga volume pelayanan dapat dicapai semaksimal mungkin.

4. Sebagai pedoman bagi pengatur lalu lintas dalam menempatkan rambu-rambu lalu lintas yang diperlukan pada setiap segmen jalan.

Dilihat dari kegunaannya jarak pandang dapat dibedakan atas: a. Jarak pandangan henti

menyadari adanya rintangan sampai dia mengambil keputusan disebut waktu PIEV. Dan besarnya waktu ini dipengaruhi oleh kondisi jalan, mental pengemudi, kebiasaan, keadaan cuaca, penerangan, dan kondisi fisik pengemudi. Untuk perencanaan AASHTO ’90 mengambil waktu PIEV sebesar 1,5 detik, sedangkan waktu yang dibutuhkan dari saat dia melihat rintangan sampai menginjak pedal rem disebut sebagai waktu reaksi adalah 2,5 detik.

d1 = kecepatan x waktu...2.4 d1 = V x t...2.5 Jika :

d1 = Jarak dari saat melihat rintangan sampai menginjak pedal rem (m) V = Kecepatan (km/jam)

t = Waktu reaksi = 2,5 detik Maka :

d1 = 0,278 . V .t...2.6 Jarak mengerem (d2) adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan dari menginjak pedal rem sampai kendaraan itu berhenti. Jarak pengereman ini dipengaruhi oleh faktor ban, sistem pengereman itu sendiri, kondisi muka jalan, dan kondisi perkerasan jalan.

G . fm d2 = ...2.7

d2 = ...2.8 G V2

2 g

fm = Koefisien gesekan antara ban dan muka jalan dalam arah memanjang jalan

d2 = Jarak mengerem (m)

V = Kecepatan kendaraan (km/jam) g = 9,81 m/det2

G = Berat kendaraan (ton)

Jarak mengerem, d2 = ...2.9

Rumus umum dari jarak pandangan henti minimum adalah :

d = 0,278 V . t + ...2.10

Tabel 2.4 J ar ak Pandangan Henti Minimum Kecepatan Rencana (Km/ja m) Kecepatan J alan (Km/ja m)

fm d per hitungan untuk Vr

(m)

d per hitungan Untuk Vj (m) d desain (m) 30 40 50 60 70 80 100 120 27 36 45 54 63 72 90 108 0,400 0,375 0,350 0,330 0,313 0,300 0,285 0,280 29,71 44,60 62,87 84,65 110,28 139,59 207,64 285,87 25,94 38,63 54,05 72,32 93,71 118,07 174,44 239,06 25-30 40-45 55-65 75-85 95-110 120-140 175-210 240-285 Sumber : Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan Raya, oleh Silvia Sukirman. (Hal 54)

- Kecepatan jalan Vj = 90% kecepatan rencana (=Vr) - fm berdasarkan gambar 2.1

- d dihitung dengan rumus(4) dengan t = 2,5 detik V2

254 fm

Adalah jarak pandangan yang dibutuhkan untuk dapat mendahului kendaraan lain yang berada pada bagian jalannya dengan menggunakan lajur untuk arah berlawanan.

Jarak pandangan mendahului standar pada jalan dua lajur 2 arah dihitung berdasarkan beberapa asumsi terhadap sifat arus lalu lintas yaitu:

1. Kendaraan yang akan didahului harus mempunyai kecepatan yang tetap

2. Sebelum melakukan gerakan mendahului, kendaraan harus mengurangi kecepatannya dan mengikuti kendaraan yang akan didahului dengan kecepatan yang sama.

3. Apabila kendaraan sudah berada pada lajur untuk mendahului, maka pengemudi harus mempunyai waktu untuk menentukan apakah gerakan mendahului dapat diteruskan atau tidak.

4. Pada saat kendaraan yang mendahului telah berada kembali pada lajur jalannya, maka harus tersedia cukup jarak dengan kendaraan yang bergerak dari arah yang berlawanan.

5. Tinggi mata pengemudi diukur dari permukaan perkerasan menurut AASHTO’90 = 1.06 m (3,5 ft) dan tinggi objek yaitu kendaraan yang akan didahului adalah 1.25 m (4,25 ft), sedangkan Bina Marga (urban) mengambil tinggi mata pengemudi sama dengan tinggi objek yaitu 1.00 m.

Jarak pandangan mendahului standar untuk jalan dua lajur dua arah terdiri dari 2 tahap yaitu :

Gambar 2.1 Proses Gerakan Mendahului pada Jalan 2 Lajur 2 Arah

Rumus jarak pandang mendahului minimum untuk jalan dua arah dan dua jalur didapat persamaan sebagai berikut :

d = d1 + d2 + d3 + d4………2.11 Dimana :

d = Jarak pandangan mendahului

d1 = Jarak yang ditempuh selama waktu reaksi oleh kendaraan yang hendak mendahului dan membawa kendaraannya yang hendak membelok ke lajur kanan.

d2 = Jarak yang ditempuh kendaraan yang mendahului selama berada pada lajur sebelah kanan

d3 = Jarak bebas yang harus ada antara kendaraan yang mendahului dengan kendaraan yang berlawanaan arah setelah gerakan mendahului TAHAP PERTAMA

TAHAP KEDUA

d1 ⅓ d2

⅔ d2

d4 = Jarak yang ditempuh oleh kendaraan yang berlawanan arah selama 2/3 dari waktu yang diperlukan oleh kendaraan yang mendahului berada pada lajur sebelah kanan atau sama dengan 2/3 d2

Tabel 2.5 J ar ak Pandangan Mendahului V Rencana (Km/jam) Jarak pandangan mendahului standar perhitungan (m) Jarak pandangan mendahului standar desain (m) Jarak pandangan mendahului minimum (perhitungan) (m) Jarak pandangan mendahului minimum desain (m) 30 40 50 60 70 80 100 120 146 207 274 353 437 527 720 937 150 200 275 350 450 550 750 950 109 151 196 250 307 368 496 638 100 150 200 250 300 400 500 550 Sumber : Dasar-dasar Perencanaan Geometrik Jalan Raya, oleh Silvia Sukirman. (Hal 62) 2.3 Alinyemen Hor isontal

Alinyemen horisontal adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horisontal. Alinyemen horisontal merupakan trase jalan yang terdiri dari :

- Garis lurus (tangen), merupakan bagian lurus jalan - Lengkung horisontal yang disebut tikungan

panjang jari – jari minimum, superelevasi, perlebaran pada tikungan, lengkung peralihan, bentuk – bentuk lengkung.

2.3.1 Bentuk Tik ungan Busur Lingkar an ( Cir cle )

Lengkung busur lingkaran digunakan pada tikungan yang mempunyai jari – jari besar dimana superelevasi yang digunakan di Indonesia untuk tikungan bentuk circle adalah :

Tabel 2.6 J ar i-jar i Lengkung Minimum Kecepatan Rencana

(Km/jam)

Jari-jari lengkung minimum (m)

80 210

60 115

50 80

40 50

30 30

20 15

Sumber : Spesifiksi Standar Perencanaan Geometrik Jalan Luar Kota (rancangan Akhir) Bina Marga, 1990.

Gambar 2.2 Bentuk Tikungan Busur Lingkaran

Keterangan :

Tc = Panjang tangen jarak dari TC ke PI atau PI ke CT O = Titik pusat lingkaran

PI = Nomor stasiun Rc = Jari-jari lengkung (m) Lc = Panjang busur lingkaran ∆ = Sudut tikungan

Ec = Jarak PI ke lengkung peralihan (m) Rumus yang digunakan:

Tc = Rc . Tg .1/2 ∆………2.13

Ec = T . Tg . 1/4 ∆………2.14

0

360 . .

2 Rc

Lc= ∆ π ………..2.15

∆

CT TC

PI TC

O

Rc Rc

Lc Ec

2.3.2 Lengkung Per alihan

Lengkung peralihan ialah lengkung pada tikungan yang dipergunakan untuk mengadakan peralihan dari bagian jalan yang lurus ke bagian jalan yang mempunyai jari-jari lengkung dengan miring tikungan tertentu atau sebaliknya.

Keuntungan dari penggunaan lengkung peralihan pada alinyemen horizontal.

1. Pengemudi dapat dengan mudah mengikuti lajur yang telah disediakan untuknya, tanpa melintasi lajur lain yang berdampingan.

2. Memungkinkan mengadakan perubahan dari lereng jalan normal kekemiringan besar superelevasi secara berangsur-angsur sesuai dengan gaya sentrifugal yang timbul.

3. Memungkinkan mengadakan peralihan pelebaran perkerasan yang diperlukan dari jalan lurus ke kebutuhan lebar perkerasan pada tikungan-tikungan yang tajam.

4. Menambah keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi, karena sedikit kemungkinan pengemudi keluar dari jalur.

5. Menambah keindahan bentuk dari jalan tersebut, menghindari kesan patahnya jalan pada batasan bagian lurus dan lengkung busur lingkaran.

Gambar 2.3 Bentuk Tikungan Spiral-Circle-Spiral

Dimana : Xs = Absis titik Sc pada garis tangen, jarak dari titik Ts ke titik Sc.

Ys = Ordinat titik Sc pada garis tegak lurus garis tangen, jarak tegak lurus ke Sc lengkung.

Ls = Panjang busur lingkar. Ts = Titik dari tangen ke spiral. Sc = Titik dari spiral ke lingkaran. θs = Sudut lengkung spiral

Rc = Jari-jari lingkaran

P = Pergeseran tangen terhadap spiral. K = Absis dan P pada garis tangen spiral.

Persamaan yang dipakai pada lengkung spiral –circle-spiral.

(

2)

3

. 40 1

C S

R L Ls

Xs= − ...2.16

Rc Ls Ys

6

2

= ………. 2.17

Ts

Xs K

Es Ls Ys

Rco

CS Δ

Δ

ST TS

SC

Rc Ls s

µ

θ =90 ………... 2.18

s

θ

θ =∆−2 ……….. 2.19

R e

Lc θ 2µ 360

= ... 2.20

(

Rc P)

Tg kTs = + 12∆ + ………... 2.21

(

Rc P)

REs − ∆ + = 2 1

cos ………... 2.22 s

Rc Rc Ls Ls

K sinθ

40 2 3

− −

= ………... 2.23

(

s)

Rc Rc Ls

P 1 cosθ

6

2

−

= ………... 2.24

L total = Lc + 2 Ls ... 2.25

Jika diperoleh Lc < 25 m maka sebaiknya tidak digunakan bentuk spiral-circle-spiral tetapi digunakan lengkung spiral-spiral yaitu lengkung yang terdiri dari dua lengkung peralihan

2.3.3 Bentuk tikungan Spiral-Spir al

Bentuk tikungan jenis ini dipergunakan pada tikungan yang tajam. Rumus-rumus yang digunakan seperti pada perhitungan tikungan Spiral-Circle-Spiral tetapi dengan cara menghilangkan panjang circlenya.

0

=

∆C sehingga ∆C =2θS dan Lc = 0...2.26

L = 2 L’S dimana L’S = S S

S

C L + L

∆ θ

.

2 ……….2.27

p = YC – RC ( 1 – cos ½ ∆ )...2.29 k = XC – RC sin ½ ∆...2.30

Selanjutnya harga TS dan ES dihitung :

TS = ( R + p ) tg ½ ∆ + k...2.31 ES = ( R + p ) sec ½ ∆ - R...2.32

Gambar 2.4 Bentuk Lengkung Spiral-Spiral 2.3.4 Pelebar an Per ker asan Pada Tikungan

Pada saat kendaraan berada ditikungan, roda depan dan roda belakang tidak pada lintasan yang sama, oleh karena roda depan berbelok sehingga lintasan roda belakang akan lebih kedalam pada lintasannya (off tracking). Agar roda belakang tidak keluar dari tepi permukaan jalan karena dapat menyebabkan kerusakan pada tepi dalam perkerasan ditikungan, maka lapisan permukaan dilakukan pelebaran ke arah sebelah dalam.

Besarnya pelebaran perkerasan ini tergantung pada dimensi standar R

PT Δ

Δ

ST TS

PC P

X R

TS

Xc

K

Es

Dengan menggunakan grafik dapat ditentukan lebar perkerasan yang harus ditambahkan kearah dalam. Rumus untuk menghitung lebar perkerasan adalah sebagai berikut :

B = ( b’ + c ) + ( n – 1 ) Td + z...2.33

Dimana :

B = Lebar perkerasan pada tikungan (m) n = Jumlah jalur lalu lintas

b’ = Lebar lintasan truk pada tikungan (m) Td = Lebar melintang akibat tonjolan depan (m)

z = Lebar tambahan akibat kelainan dalam mengemudi (m) c = Kebebasan samping = 0,8 (m)

Sehingga besarnya pelebaran pada tikungan adalah:

B’’ = B – B’...2.34 Dimana:

B’’ = Pelebaran di tikungan (m) B = Lebar perkerasan di tikungan (m) B’ = Lebar perkerasan di bagian tangen (m)

2.3.5 Kemir ingan Tikungan ( Super elevasi )

Kemirigan tikungan dibuat dengan maksud untuk memberikan gaya perlawanan terhadap gaya sentrifugal yang terjadi pada saat berada di tikungan. Besarnya kemiringan akan mempengaruhi jari-jari tikungan, semakin besar kemiringannya maka jari-jari tikungan akan semakin kecil. Tetapi untuk kepentingan kenyamanan dan keamanan kendaraan saat berada ditikungan maka ditetapkan besarnya kemiringan maksimum superelevasi maksimum. Untuk jalan dalam kota type I (full acces control) ditetapkan besarnya superelevasi maksimum adalah 8% sedangkan untuk type II (partial or non acces control) ditetapkan besarnya superelevasi adalah 6%, dan untuk jalan luar kota ditetapkan superelevasi maksimum 10% untuk kecepatan 40 sampai 80 km/jam, dan 8% untuk kecepatan rencana 20 sampai 30 km/jam.

Tabel 2.7 Hubungan antar a J ar i-jari Lengkung (R) Minimum dengan Kecepatan Rencana

Kecepatan r encana (Km/ja m)

J ar i-jar i Lengkung (R) Minimum Dalam Kota Type

I

Dalam Kota Type II

Luar Kota 120 100 80 60 50 40 30 20 - 380 230 120 80 - - - - 460 280 150 100 60 30 15 530 345 210 115 80 50 30 15 Sumber : Rekayasa Jalan Raya, oleh Alik Ansyori Alamsyah (hal 39)

Gambar 2.5 Perubahan Kemiringan Melintang pada Tikungan

2.3.6 Diagr am super elevasi

Metode untuk melekukan superelevasi yaitu merubah lereng potongan melintang, dilakukan dengan bentuk profil dari tepi perkerasan yang dibundarkan, tetapi disarankan cukup untuk mengambil garis lurus saja.

PI

CS

SC

TS

SLe

ST

SLe

en en

en

en n

n

e

Superelevasi, e

datar

Ls

Le Busur Ling.

Gambar 2.6 Metode Pencapaian Superelevasi pada Tikungan Type Full Circle

Gambar 2.7 Metode Pencapaian Superelevasi pada Tikungan Type Spiral-Circle-Spiral

TC CT

emaks

BAGIAN LURUS BAGIAN LENGKUNG PENUH

LC Sisi luar tikungan

Sisi dalam tikungan

enormal

BAGIAN LURUS

e = 0%

⅓ Ls ⅔ Ls

Ls Ls

emaks

BAGIAN LURUS BAGIAN LENGKUNG

PENUH LC

Sisi dalam tikungan

enormal

BAGIAN LURUS

e = 0%

TS SC CS ST

Sisi luar tikungan BAGIAN

LENGKUNG PERALIHAN

BAGIAN LENGKUNG PERALIHAN

Gambar 2.8 Metode Pencapaian Superelevasi pada Tikungan Type Spiral-spiral

2.3.7 Alinyemen Ver tika l

Alinyemen vertikal adalah perencanaan elevasi sumbu jalan pada setiap titik yang di tinjau,berupa profil memanjang.

Pada perencanaan alinyemen vertikal akan di temui kelandaian positif (tanjakan) dan kelandaian negatif (turunan), sehingga kombinasinya berupa lengkung cembung dan lengkung cekung. Disamping kedua lengkung tersebut di temui pula kelandaian = 0 (datar)

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keadaan topografi yang dilalui oleh route jalan rencana. Kondisi topografi tidak berpengeruh pada perencanaan alinyemen horisontal, tetapi juga mempengaruhi perencanaan alinyemen vertical.

SC = CS Sisi luar tikungan

TS

Sisi dalam tikungan

ST BAGIAN LENGKUNG BAGIAN LENGKUNG

BAGIAN LURUS BAGIAN LURUS

e = 0%

2.3.7.1Kelandaian

Untuk menghitung dan merencanakan lengkung vertikal,ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1). Karakteristik Kendaraan Pada Kelandaian

Hampir seluruh kendaraan penumpang dapat berjalan baik dengan kelandaian 7-8 % tanpa ada perbedaan dibandingkan pada bagian datar. Pengamatan menunjukkan bahwa untuk mobil penumpang pada kelandaian 3 % hanya sedikit sekali pengaruhnya di bandingkan dengan jalur datar. Sedangkan untuk truk, kelandaian akan lebih besar pengaruhnya.

2). Kelandaian Maksimum

Kelandaian maksimum yang ditentukan untuk berbagai variasi kecepatan rencana, dimaksudkan agar kendaraan dapat bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Kelandaian maksimum didasarkan pada kecepatan truk yang bermuatan penuh mampu bergerak dengan kecepatan semula tanpa harus menggunakan gigi rendah.

Tabel 2.8. Kelandaian Maksimum yang di izinkan

VR (km/jam) 120 110 100 80 60 50 40 < 40 Kelandaian

Maksimal (%)

3 3 4 5 8 9 10 10

Sumber : Perencanaan Teknik Jalan Raya Shirley L. Hendarsin Hal 114 3). Kelandaian Minimum

4). Panjang Kritis suatu kelandaian

Panjang kritis ini diperlukan sebagai batasan panjang kelandaian maksimum agar pengurangan kecepatan kendaraan tidak lebih dari separuh VR . Lama perjalanan pada panjang kritis tidak lebih dari satu menit.

Tabel 2.9. Panjang Kritis (m) Kecepatan Pada

Awal tanjakan km/jam

Kelandaian (%)

4 5 6 7 8 9 10

80 630 460 360 270 230 230 200

90 320 210 160 120 110 90 80

Sumber :Perencanaan Teknik Jalan Raya Shirley L.Hendarsin Hal 115

2.3.7.2 Lengkung Ver tikal

Lengkung vertikal direncanakan untuk merubah secara bertahap perubahan dari dua macam kelandaian arah memanjang jalan pada setiap lokasi yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi goncangan akibat perubahan kelandaian dan menyediakan jarak pandang henti yang cukup, untuk keamanan dan kenyamanan.

Lengkung vertikal terdiri dari dua jenis : 1. Lengkung cembung

2. Lengkung cekung

PVI

Q P

Ev ½ L

Rumus yang digunakan : A q L q q q L X 1 2 1 1 . . = − = ………..2.35 A q L q q q L Y 2 . ) ( 2

. 12

2 1 2 1 = − = ………2.36 Dimana :

X :Jarak dari titik P ke titik yang ditinjau pada sta.

Y :Perbedaan elevasi antara titik P dan titik yang ditinjau pada sta. ( m ) L :Panjang lengkung vertikal parabola yang merupakan jarak proyeksi dari

titik Q. ( sta )

q1 :Kelandaian tangen dari titik p. % q2 :Keladaian tangen dari titik q. %

Rumus diatas untuk lengkung simetris.

(q1 ± q2) = A = perbedaan aljabar untuk kelandaian (%).

Kelandaian untuk menaik (pendakian) diberi tanda (+), sedangkan kelandaian menurun (penurunan) diberi tanda (-), ketentuan pendakian atau penurunan ditinjau dari kiri.

1). Lengkung vertikal cembung

Gambar 2.10. Tipikal lengkung Vertikal Lengkung Vertikal Cembung

Rumus umum lengkung vertikal cembung : )

(q1 q2

A= −

………2.37

2 2 1

2L X q q

Y

− =

………..2.38

Ev

800 L A

=

……….2.39 Dimana :

Ev : Penyimpangan dari titik potong kedua tangen ke lengkung vertikal (x = 0,5 L)

A : Perbedaan aljabar kedua tangen = q1 – q2 L : Panjang lengkung vertikal cembung 2). Lengk ung ver tikal cekung

Tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk menentukan panjang lengkung cekung vertikal (L), akan tetapi ada empat criteria sebagai pertimbangan yang dapat digunakan, yaitu :

PPV

Ev

L q1

q1

q2 PT V PL

V

a. Jarak sinar lampu besar dari kendaraan b. Kenyamanan pengemudi

c. Ketentuan drainase d. Penampilan secara umum

Gambar 2.11. Tipikal lengkung Vertikal Lengkung Vertikal Cekung Rumus umum lengkung vertikal cekung :

) (q1 q2

A= −

……….2.40 Ev

800 L A

=

………241

2 2 1

2 L X

q q Y

− =

………....2.42 Dimana :

Ev : Penyimpangan dari titik potong kedua tangen ke lengkung vertikal (x = 0,5 L)

A : Perbedaan aljabar kedua tangen = q1 – q2 L : Panjang lengkung vertikal cembung

L

Ev

PPV

2.3.8 Dasar Per encanaan Per ker asan

Perkerasan jalan (pavement) adalah suatu lapisan tambahan yang diletakkan diatas jalur tanah, dimana lapisan tambahan tersebut terdiri dari bahan material yang lebih keras atau kaku dari tanah dasarnya dengan tujuan agar jalan tersebut dapat dilalui oleh kendaraan berat dalam segala cuaca.

Perkerasan jalan dibagi menjadi : 1. Flexible pavemet ( perkerasan lentur )

Yaitu konstruksi perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya. Lapisan-lapisan bersifat memikul dan menyebarkan beban roda ke tanah dasar.

2. Rigid pavement ( perkerasan kaku )

Yaitu konstruksi perkerasan yang menggunakan semen (Portland cement) sebagai bahan pengikat, plat beton bertulang atau tidak dan diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapisan pondasi bawah. Plat beton tersebut yang memikul sebagian besar beban roda lalu lintas.

3. Composite pavement ( perkerasan komposit )

Yaitu perkerasan kaku dengan plat beton semen sebagai lapis pondasi dan aspal beton sebagai lapis permukaan.

Adapun konstruksi perkerasan dipandang dari rasa nyaman dan keamanan berlalu lintas harus memenuhi syarat:

3. Permukaan jalan yang cukup kasar, sehingga memberikan gesekan yang baik antara roda kendaraan dengan permukaan jalan.

Konstruksi perkerasan jalan dipandang dari kekuatan dalam memikul dan menyebarkan beban haruslah memenuhi syarat :

1. Ketebalan perkerasan yang cukup sehingga dapat menyebarkan beban lalu lintas ketanah dasar.

2. Kedap terhadap air.

3. Permukaan mudah mengalirkan air.

4. Kekuatan untuk memikul beban yang bekerja tanpa menimbulkan deformasi yang berarti

2.3.9 Per encanaan Pondasi

Pondasi adalah bagian dari konstruksi perkerasan jalan yang terletak antara lapisan tanah dasar ( subgrade ) dengan lapisan permukaan surface

Lapisan pondasi terdiri dari 2 lapisan yaitu : 1. Lapisan pondasi bawah ( subbase course ) 2. Lapisan pondasi atas ( base course )

Lapisan pondasi bawah ( subbase course ) adalah bagian dari konstruksi jalan yang terletak antara subgrade dan base course yang juga disebut sebagai lapisan perata ( lavelling ), karena subbase course berfungsi sebagai perata beban yang ada ke tanah dasar.

2.4 Konstr uk si Per encanaan J alan

Jalan pada umumnya harus dibangun diatas suatu tanah yang cukup keras, karena tanah lunak biasanya berada didaerah sawah dengan muka air tanah tinggi karena ketinggian muka jalan disyaratkan minimum 1,00 m diatas muka air banjir tertinggi ( persyaratan Bina Marga ) maka jalan akan berada diatas tanah yang cukup keras sebagai tanah dasar dari suatu lapisan perkerasan jalan.

2.4.1 Perencanaan Per ker asan Lentur

Konstruksi perkerasan lentur ( flexible pavement ) yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat serta terdiri dari lapisan yang diletakkan diatas tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkan ke lapisan dibawahnya dan merencanakan perkerasan jalan dengan Metode Analisa Komponen.

Lapisan Permukaan ( Surface Course ) Lapisan Pondasi Atas ( Base course )

Lapisan Pondasi Bawah ( Subbase course ) Lapisan Tanah Dasar ( Subgrade course )

Bagian perkerasan jalan ini pada umumnya terdiri dari : 1. Lapisan Permukaan ( surface course )

Lapisan ini merupakan lapisan yang terletak paling atas dan juga merupakan lapisan yang berhubungan dengan ban kendaraan yang melintasi atau melewati jalan. Pada dasarnya lapisan inilah yang dimaksud dengan perkerasan itu sendiri.

Lapisan ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Sebagai bahan perkerasan untuk menahan beban roda, lapisan harus mempunyai stabilitas tinggi untuk menahan beban roda selama masa pelayanan.

b. Sebagai lapisan kedap air untuk melindungi badan jalan dari kerusakan akibat cuaca dan air hujan yang jatuh diatasnya, tidak meresap kelapisan dibawahnya dan melemahkan lapisan – lapisan tersebut.

c. Sebagai lapisan aus ( wearing course ) lapisan yang langsung menderita gesekan akibat rem kendaraan sehingga mudah menjadi aus.

d. Lapisan yang menyebabkan beban ke lapisan bawah sehingga dapat dipikul oleh lapisan lain

2. Lapisan Pondasi Atas ( base course )

Lapisan pondasi atas ini terletak antara lapisan permukaan dengan lapisan pondasi bawah.

Fungsi dari lapisan pondasi atas adalah :

c. Sebagai bantalan atau perletakan terhadap lapisan permukaan 3. Lapisan Pondasi Bawah ( sub base course )

Lapisan ini terletak antara lapisan pondasi atas dengan lapisan tanah dasar, sedangkan fungsi dari lapisan pondasi bawah antara lain :

a.Sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk mendukung dan menyebarkan beban roda ke tanah dasar

b. Sebagai lapisan peresapan agar air tanah tidak berkumpul dipondasi c. Untuk mencegah tanah dasar masuk kedalam lapisan pondasi atas

d. Sebagai lapisan pertama agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar. Hal ini sehubungan dengan kondisi lapangan yang memaksa harus segera menutup tanah dasar dari pengaruh cuaca, atau lemahnya daya dukung tanah dasar dalam menahan roda – roda alat berat

4. Lapisan Tanah Dasar ( sub grade )

Lapisan tanah setebal 50 – 100 cm dimana diatasnya akan diletakkan lapisan pondasi bawah disebut sebagai lapisan tanah dasar. Lapisan ini dapat berupa tanah asli yang dipadatkan jika tanah aslinya baik, tanah yang didatangkan dari tempat lain dan dipadatkan atau tanah yang di stabilisasi dengan kapur atau bahan lainnya. Pemadatan yang baik diperoleh jika dilakukan pada air optimum dan diusahakan kadar air tersebut konstan selama umur rencana. Hal ini dapat dicapai dengan perlengkapan drainase yang memenuhi syarat.

dari sifat – sifat dan daya dukung tanah dasar ( DDT ) dari beberapa macam pemeriksaan yang umum dilakukan terhadap tanah dasar adalah dengan CBR. 2.4.2 Umur Rencana

Umur rencana perkerasan jalan adalah jumlah tahun dari saat jalan tersebut dibuka untuk lalu lintas kendaraan sampai diperlukan perbaikan yang bersifat struktural

2.4.3 Indeks Per mukaan

Kinerja perkerasan jalan meliputi fungsi bentuk pelayanan jalan terhadap arus lalu lintas yang melewati jalan tersebut. Jalan yang disediakan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para pemakai jalan, gangguan kenyamanan pengemudi dapat disebabkan oleh gangguan dalam arah memanjang dan arah melintang. Indeks permukaan merupakan bentuk penilaian yang berupa angka terhadap kondisi jalan didalam memberikan layanan terhadap pengguna jalan.

Tabel 2.10 Indeks Per mukaan

Indeks Per mukaan ( IP ) Fungsi Pelayanan

4 – 5 Sangat baik

3 – 4 Baik

2 – 3 Cukup

1 – 2 Kurang

0 – 1 Sangat kurang

Sumber: Spesifikasi Standart Perencanaan Geometrik Jalan Luar Kota ( Rancangan Akhir ) Bina Marga, 1990

2.4.4 Angka Ekivalen ( E ) Beban Sumbu Kendar aan

Dalam merencanakan perkerasan jalan dengan metode Bina Marga direncanakan umur rencana dari perkerasan jalan dibuat 10 tahun.

a. Perhitungan perkerasan metode Analisa Komponen.

LHRawal = ( 1 + i )n ...2.43 LHR umur rencana = LHRawal ( 1 + i )n...2.44

b. Perhitungan angka Ekivalen ( E )

Angka ekivalen sumbu tunggal =

4

8160

BebansatusumbuTunggaldalamKg

.2.45

Angka ekivalen sumbu ganda =

4

8160

BebansatusumbuGandadalamKg

...2.46

Tabel 2.11 Angka Ek ivalen ( E ) Beban Sumbu Kendaraan

Beban Satu Sumbu Angka Ekivalen

Kg Lbs Sumbu T unggal Sumbu Ganda

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 8160 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 2205 4409 6614 8818 11023 13228 15432 17637 18000 19841 22046 24251 26455 28660 30864 33069 35276 0,0002 0,0036 0,0183 0,0577 0,1410 0,2923 0,5415 0,9238 1,0000 1,4798 2,2555 3,3022 4,6770 6,4419 8,6647 11,4148 14,7815 - 0,0003 0,0016 0,0050 0,0121 0,00251 0,0466 0,0794 0,0860 0,1273 0,1940 0,2840 0,4022 0,5540 0,7452 0,9820 1,2712

Sumber : Perencanaan Teknik Jalan Raya oleh, Shirley L. Hendarsin ( hal 225-226 ) c. Menghitung Lintas Ekivalen Permukaan ( LEP )

LEP = C x LHR x E...2.47

d. Menghitung Lintas Ekivalen Akhir ( LEA )

LEA = C x LHR x E...2.48 e. Menghitung Lintas Ekivalen Tengah ( LET )

LER = LET x FP...2.50

FP = 10 UR

...2.51

Dimana : LHR = Lalu Lintas Harian Rata-rata UR = Umur Rencana

FP = Faktor Penyesuaian g. Menghitung Daya Dukung Tanah ( DDT )

Daya dukung tanah dasar merupakan lapisan tanah yang paling atas, dimana diletakkan material yang lebih baik dari sifat tanah dasar ini mempengaruhi ketahanan lapisan diatasnya dan mutu jalan secara keseluruhan.

Daya Dukung Tanah ( DDT ) adalah besaran yang dipakai dalam nomogram penetapan tebal perkerasan untuk menyatakan kekuatan tanah dasar. Untuk perencanaan lapis ulang digunakan data CBR di lapangan. Harga DDT didapatkan dengan cara mengkorelasikan nilai CBR rencana ke dalam bentuk DDT.

Harga yang mewakili dari sejumlah harga CBR yang dilaporkan ditentukan sebagai berikut :

1. Tentukan harga CBR terendah.

2. Tentukan berapa banyak harga CBR yang sama dan lebih besar dari masing-masing nilai CBR.

3. Angka jumlah terbanyak dinyatakan sebagai 100% jumlah lainnya merupakan presentase dari 100%.

5. Nilai CBR yang mewakili adalah yang didapat dari angka prosentase 90%.

h. Menghitung Faktor Regional ( FR )

Faktor regional adalah factor dari suatu daerah tentang keadaan lapangan (bentuk alinyemen) dan iklim. Hal ini dapat mempengaruhi kaeadaan pembebanan, daya dukung tanah dasar dan perkerasan dalam menentukan tebal perkerasan pelebaran jalan. Faktor regional dipengaruhi oleh besarnya kelandaian, tikungan, prosentase kendaraan berat yang melewati dan iklim. Penentuan faktor regional dapat menggunakan tabel 2.13.

Tabel 2.12 Koefisien Distr ibusi Kendar aan ( C ) J umlah

Lajur

Kendar aan Ringan Kendaraan Ber at

1 Ar ah 2 Ar ah 1 Ar ah 2 Ar ah

1 Lajur 2 Lajur 3 Lajur 4 Lajur 5 Lajur 6 Lajur

1,00 0,60 0,40 - - -

1,00 0,50 0,40 0,30 0,25 0,20

1,00 0,70 0,50 - - -

1,00 0,50 0,475

0,45 0,425

Tabel 2.13 Fak tor Regional ( FR )

Sumber : Perencanaan Teknik Jalan Raya Oleh, Shirley L. Hendarsin (hal 228 )

Tabel 2.14 Indeks Per mukaan Pada Akhir Usia Rencana ( Ipt )

LER Kalsifikasi J alan

Lokal Kolektor Ar ter i Tol

< 10 10 – 100 100 – 1000

> 1000

1,0 – 1,5 1,5 1,5 – 2,0

-

1,5 1,5 – 2,0

2,0 2,0 – 2,5

1,5 – 2,0 2,0 2,0 – 2,5

2,5

- - - 2,5 Sumber : Perencanaan Teknik Jalan Raya Oleh, Shirley L. Hendarsin ( hal 228 )

Tabel 2.15 Indeks Per mukaan Pada Awal Rencana ( Ipo ) J enis Lapisan

Per mukaan

Ipo Roughness ( mm/km )

LASTON ≥ 4

3,9 – 3,5

≤ 1000 > 1000

LASBUTAG 3,9 – 3,5

3,4 – 3,0

≤ 1000 > 1000

HRA 3,9 – 3,5

3,4 – 3,0

≤ 1000 > 1000

BURDA 3,9 – 3,5 < 2000

Kelandaian I ( < 6 % )

Kelandaian II ( 6 – 10 % )

Kelandaian III ( > 10 % )

% Kendaraan Berat

≤ 30 % > 30 % ≥ 30 % > 30 % ≤ 30 % > 30 % Iklim I

< 900 mm/th 0,5 1,0 – 1,5 1,0 1,5 – 2,0 1,5 2,0 – 2,5 Iklim II

J enis Lapisan Per mukaan

Ipo Roughness ( mm/km )

BURTU 3,4 – 3,0 < 2000

LAPEN 3,4 – 3,0

2,9 – 2,5

≤ 3000 > 3000

LATASBUN 2,9 – 2,5 -

BURAS 2,9 – 2,5 -

LATASIR 2,9 – 2,5 -

JALAN TANAH ≤ 2,4 -

JALAN KERIKIL ≤ 2,4 -

Sumber : Perencanaan Teknik Jalan Raya Oleh, Shirley L. Hendarsin ( hal 229 )

1. Menentukan Indeks Tebal Perkerasan

ITP = a1D1 + a2D2 + a3D3...2.52 Dimana : ITP = Indeks Tebal Perkerasan

Tabel 2.16 Koefisien Kek uatan Relatif ( a ) Koefisien Kekuatan

Bahan

Kekuatan Bahan J enis Bahan

a1 a2 a3 MS

(kg) Kt (kg/cm) CBR 0,40 0,34 0,32 0,30 - - - - - - - - 744 590 454 340 - - - - - - - - LASTON 0,35 0,31 0,28 0,26 - - - - - - - - 744 590 454 340 - - - - - - - - LASBUTAG 0,30 0,26 0,25 0,20 - - - - - - - - 340 340 - - - - - - - - - - HRA ASPAL MAKADAM LAPEN (mekanis ) LAPEN ( manual ) - - - 0,28 0,26 0,24 - - - 590 454 340 - - - - - - LASTON Atas - - 0,23 0,19 - - - - - - - -

LAPEN (mekanis ) LAPEN ( manual ) - - 0,15 0,13 - - - - 22 18 - -

Stabilitas tanah dengan Semen - - 0,15 0,13 - - - - 22 18 - -

Stabilitas tanah dengan Kapur - - - 0,14 0,13 0,12 - - - - - - - - - 100 80 60

Batu Pecah ( kelas A ) Batu Pecah ( kelas B ) Batu Pecah ( kelas C ) - - - - - - 0,13 0,12 0,11 - - - - - - 70 50 30

SIRTU/Pitrun ( kelas A ) SIRTU/Pitrun ( kelas B ) SIRTU/Pitrun ( kelas C )

- - 0,10 - - 20 Tanah / lempung

2.4.5 Daya Dukung Tanah ( DDT ) dan Califor nia Bear ing Ratio ( CBR ) Daya dukung tanah adalah suatu besaran yang dipakai dalam monogram penetapan tebal perkerasan untuk menyatakan kekuatan tanah dasar. Daya dukung tanah ini ditetapkan berdasarkan harga CBR yang dipakai dilapangan dan dilaboratorium. Untuk lapis tambahan ( overlay ) digunakan data CBR yang ada dilapangan, sedangkan untuk perencanaan jalan baru digunakan data CBR yang dilaboratorium.

Harga yang mewakili dari jumlah CBR yang dilaporkan ditentukan sebagai berikut :

1. Tentukan harga CBR terendah

2. Tentukan berapa banyak harga CBR yang sama dan lebih besar dari masing – masing nilai CBR

3. Angka jumlah terbanyak dinyatakan sebagai 100 % jumlah lainnya merupakan persentase dari 100 %

4. Dibuat grafik hubungan antara harga CBR dan persentase jumlah tadi 5. Nilai CBR yang mewakili adalah yang didapat dari angka 90 %

Tabel 2.17 Tebal Minimum Lapisan Permukaan

ITP Tebal Minimum

( cm )

Bahan < 3,00

3,00 – 6,70 6,71 – 7,49 7,50 – 9,99

≥ 10

5 7,5 7,5 10

Lapisan pelindung, BURAS, BURTU / BURDA

LAPEN/Aspal makadam, HRA, Asbuton, LASTON

LAPEN/Aspal makadam, HRA, Asbuton, LASTON

Asbuton, LASTON LASTON Sumber : Perencanaan Teknik Jalan Raya Oleh, Shirley L. Hendarsin ( hal 231) Tabel 2.18 Tebal Minimum Lapisan Pondasi

ITP Tebal Minimum

( cm )

Bahan < 3,00

3,00 – 7,49

7,50 – 9,99

10,00 - 12,24

≥ 12,25

15 20 10 20 15 20 25

Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah dengan kapur

Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah dengan kapur

LASTON ATAS

Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah dengan kapur, pondasi makadam LASTON ATAS

Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah dengan kapur, LAPEN, LASTON ATAS Batu pecah, stabilitas tanah dengan semen, stabilitas tanah dengan kapur, pondasi makadam, LAPEN, LASTON ATAS

2.5 Per encanaan Dr ainase

Perlengkapan drainase merupakan bagian yang penting dari suatu jalan seperti saluran jalan dan saluran melintang. Karena itu maka harus direncanakan berdasarkan data-data hidrologis seperti intensitas dan frekuensi dari curah hujan pada lokasi jalan tersebut. Sistem drainase yang baik itu penting dalam upaya pembuangan air permukaan jalan supaya tidak menimbulkan genangan air pada perkerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada perkerasan.

2.5.1 Salur an Samping

Umumnya bentuk saluran samping adalah trapesium atau empat persegi panjang. Untuk daerah perkotaan, dimana daerah pembebasan jalan sudah sangat terbatas maka saluran samping dapat dibuat empat persegi panjang dari konstruksi beton dan tempat di bawah trotoar. Sesuai dengan kemiringan yang memberikan kestabilan lereng yang aman. Untuk saluran samping yang mempergunakan pasangan batu, talud dapat dibuat 1 : 1.

1. Type-type selokan yang dipergunakan : a. Selokan bentuk trapesium

1 2

2 = 2 +

+

m d md b

...2.53

Dimana :

m = Perbandingan kemiringan talud. b = Lebar dasar saluran (m).

d = Tinggi selokan tergenang (m). b. Selokan bentuk segi empat

Gambar 2.16. Selokan Bentuk Segi Empat

B = 2d R = 2 d

...2.54 Dimana :

B = Perbandingan kemiringan talud. b = Lebar dasar saluran (m).

d = Tinggi selokan tergenang (m). c. Selokan bentuk segi tiga

Gambar 2.17. Selokan Bentuk Segi Tiga

Dimana :

F = Luas penampang basah (m2). P = Keliling basah.

R = Jari-jari hidrolis (m).

B = Perbandingan kemiringan talud. b = Lebar dasar saluran (m).

d = Tinggi selokan tergenang (m). d. Selokan bentuk setengah lingkaran

Gambar 2.18. Selokan Bentuk Setengah Lingkaran

F = 2

2d

π

...2.57

P = π 2 d ...2.58 R = ½ d...2.59 b = 2 d...2.60 Dimana :

F = Luas penampang basah (m2). P = Keliling basah (m).

b = Lebar selokan atas yang tergenang air (m). d = Tinggi selokan yang tergenang air (m). e. Selokan bentuk lingkaran

Gambar 2.19. Selokan Bentuk Lingkaran

θ = 4.5 radial... ...2.61 d = 0,80 D...2.62 F = 1/8 (θ – sin θ) D 2...2.63 P = 2 r...2.64

R = P F

...2.65

Dimana :

θ = Besar sudut dalam (radian).

d = Tinggi selokan yang tergenang air (m). F = Luas penampang basah (m2).

0,00 – 0,75 0,75 – 15

15 – 80

1:1 1:1,5

1:2

Sumber : Buku Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, SNI 03-34-1994 a. Tinggi Jagaan Selokan Bentuk Segi Empat, Setengah Lingkaran

Tinggi jagaan (W) untuk selokan samping bentuk trapesium dan segi empat ditentukan berdasarkan rumus :

Gambar 2.20. Tinggi jagaan selokan samping

W = 0,5d...2.66 Dimana :

d = Tinggi selokan terendam air b. Gorong-gorong Saluran Pembuang

Gorong-gorong merupakan saluran penghubung antara saluran drainase yang berada disamping jalan yang bertujuan untuk pembuangan.

Gorong-gorong pembuang air meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Ditempatkan melintang pembuangan jalan yang berfungsi untuk menampung air dari selokan dan pembuangnya.

3) Harus dibuat dengan tipe yang permanen dan bagian gorong-gorong terdiri dari tiga bagian konstruksi utama, yaitu :

a. Pipa kanal air utama yang berfungsi untuk mengalirkan air dari bagian hulu ke bagian hilir secara langsung.

b. Tembok kepala yang menopang ujung dan lereng jalan, tembok penahan yang dipasang tersebut dengan tembok kepala, untuk menahan bahu dan kemiringan jalan.

c. Dasar saluran dibuat pada tempat masuk untuk mencegah terjadinya erosi dan dapat berfungsi sebagai dinding penyekat lumpur, bentuk gorong-gorong tergantung pada tempat yang ada dan tingginya timbunan.

d. Bak penampung diperlukan pada kondisi :

- Pertemuan antara gorong-gorong dan saluran tepi. - Pertemuan lebih dari dua arah aliran.

- Kemiringan gorong-gorong antara 0,5% - 2%.

Gambar 2.21. Bagian gorong-gorong

5) Kemiringan gorong-gorong antara 0,5% - 2% dengan pertimbangan faktor-faktor lain yang dapat mengakibatkan terjadinya pengendapan erosi ditempat air masuk dan pada bagian pengeluaran.

6) Tipe gorong-gorong yang permanen dengan desain umur rencana : - Jalan tol : 25 tahun

- Jalan arteri :10 tahun - Jalan lokal : 5 tahun

7) Umur daerah-daerah yang berpasir, bak pengontrol dibuat/direncanakan sesuai dengan kondisi setempat.

8) Dimensi gorong-gorong minimum dengan diameter 80 cm, dengan kedalaman gorong-gorong yang aman terhadap permukaan jalan, tergantung tipe :

No Tipe gorong-gorong Potongan Melintang

Material yang dipakai

1 Pipa tunggal atau lebih Metal gelombang,

beton bertulang atau beton tumbuh, besi

2 Pipa lengkung tunggal atau lebih

Metal gelombang

3 Gorong-gorong persegi (Box Culvert)

V =

( )

( )

2 1 3 2 1i R

n i =

2

3 2

R n V

...2.67 Dimana :

V = Kecepatan aliran (m/dt). n = Koefisien kekerasan manning. F = Luas penampang basah (m2). R = F/P = Jari-jari hidrolis P = Kemiringan basah (m).

i = Kemiringan saluran yang diijinkan. c. Kemiringan Tanah.

Kemiringan tanah ditempat dibuatkanya fasilitas selokan gorong-gorong ditentukan dari hasil pengukuran dilapangan, dihitung dengan rumus : i =

L t t1 − 2

x 100 %...2.68

Gambar 2.23. Kemiringan Tanah. Dimana :

t1 = Tinggi tanah dibagian tertinggi (m). t2 = Tinggi tanah dibagian terendah (m).

Ketetapan yang ditentukan untuk membuat selokan samping sebagai berikut : (1) Bahwa bangunan selokan jalan ditentukan oleh besarnya kecepatan

Tabel 2.21. Kecepatan Aliran Air Yang Dijinkan Berdasarkan Jenis Material Jenis Bahan Kecepatan aliran air yang diijinkan (m/det)

Pasir Halus

Lempung Kepasiran Lanau Aluvial Kerikil Halus Lempung Kokoh Lempung Padat Kerikil Kasar Batu-batu Besar Pasangan Batu Beton

Beton Bertulang

0,45 0,50 0,60 0,75 1,10 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Sumber : Buku Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, SNI 03-3424-1994

(2) Kemiringan selokan samping ditentukan berdasarkan bahan yang digunakan, hubungan antara bahan yang digunakan dengan kemiringan selokan samping arah memanjang yang dikaitkan dengan erosi aliran (tabel 2.24).

Tabel 2.22 Hubungan Kemiringan Selokan Samping (i) dan Jenis Material Jenis Material Kemiringan Selokan Samping

Tanah Asli 0 – 5

Kerikil 5 – 7.5

Pasangan 7.5

Sumber : Buku Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, SNI 03-3424-1994 (3) Pematah arus (bangunan terjun) digunakan jika kemiringan medan lebih

besar dari pada kemiringan ijin saluran dan diperlukan penurunan muka air. Perencanaan pematah arus didasarkan pada rumus Etchevery yang menghasilkan panjang kolam olak (L) sebagai fungsi tinggi dan fungsi kedalaman kritis pemasangan jarak pematah arus (L) harus sesuai (tabel 2.22).

hc = { q2/g }1/3...2.72 q = Q / 0,8 . b...2.73 Dimana :

L1 = Panjang lantai di hulu (m). L2 = Panjang lantai di hilir (m). hc = Kedalaman keritis (m). b = Lebar dasar saluran. B = Lebar bukaan = 0,8 . b Z = Tinggi terjunan. q = Debit persatuan lebar. Q = Debit rencana.

Gambar 2.24. Pematah Arus (4) Penampang minimum selokan samping 0,50 m2.

Tabel 2.23. Hubungan Kemiringan Selokan Samping

i ( % ) 6 % 7 % 8 % 9 % 10 %

L (M) 16M 10M 8M 7M 6M

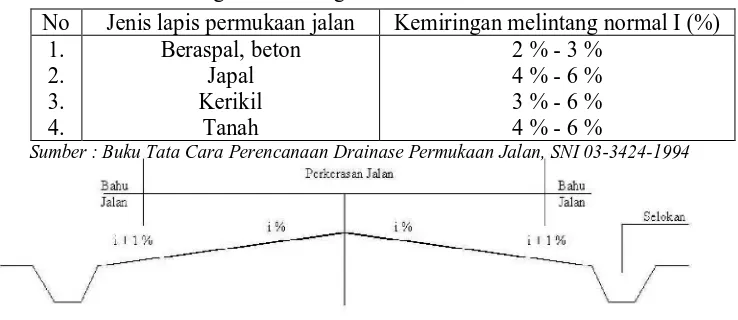

Kemiringan melintang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) Daerah yang datar dan lurus

a. Kemiringan perkerasan dan bahu jalan mulai dari tengah perkerasan menurun/melandai ke arah selokan samping (lihat gambar 2.19.). b. Besarnya kemiringan bahu jalan diambil 2 % lebih besar daripada

kemiringan permukaan jalan.

c. Besarnya kemiringan melintang pada perkerasan normal pada perkerasan jalan, dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.24. Kemiringan Melintang Perkerasan dan Bahu Jalan

No Jenis lapis permukaan jalan Kemiringan melintang normal I (%) 1.

2. 3. 4.

Beraspal, beton Japal Kerikil

Tanah

2 % - 3 % 4 % - 6 % 3 % - 6 % 4 % - 6 %

Sumber : Buku Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan, SNI 03-3424-1994

Gambar 2.25. Kemirin