PADA MIKROORGANISME PENYEBAB INFEKSI

SALURAN KEMIH DI PUSKESMAS PAMULANG DAN

CIPUTAT TAHUN 2017

Laporan Penelitian ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA KEDOKTERAN

OLEH :

Maya Fitriana

NIM : 11141030000033

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROFESI DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439 H/ 2017 M

PAMULANG PADA TAIIUN 2017

Laporan Penelitian

Diajukan kepada Frogram Studi Kedokteran dan Profesi Dokter, Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kesehatan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

S arj ana Kedokteran (S.Ked)

ru;

Oleh:Maya Fitriana NIM : 11141030000033

Pembimbing I

dr. Erike Anggraini s, M.Pd,

Sp.MK

dr. Siti Nur Aisyah Jauharoh, ph.DNIP: 19810926

20ll0l

2007

NIP: 19770102 200501 2 007PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROFESI DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1439}Jt20t7IJ

tu

rembimbin/ttv

iltLaporan Penelitian berjudul GAN{BARAN poLA KEPEKAAN ANTTBIOTIK PADA MIKROORGANISME PENYEBAB INFEKSI SALURAN KEMIH DI PUSKESMAS CIPUTAT DAN PAMUT ANG TAHUN 20t7 yangdiajukan oleh I{aya Fitriana (NIM : 11141030000033), telah diujikan dalarn sidang di Fakultas Kedokteran dan Ilrnu Kesehatan pada November 201 7 . Laporanpenelitian ini telah

diperbaiki sesuai dengan masukan dan saran penguji, serta telah diterima sebagai salah satu syarat mcmperoleh gelar sarjana Kedokteran (s.Ked) pada program

Studi Kedokteran dan Profesi Dokter.

Ciputat, November 2017

dr. Siti Nur Aisyah Jauharoh, PhD

NIP: 19770102 2005012 007

Pembimbing

I

PembirnhigII

dr. Erike Anggraini S, M.Pd, SpMK NIP: 1981A926201 101 2 007

Penguji

I

Yuli S.Si, M. Biomed

NIP: 1 9091s 20080i 2022

dr. Siti Nur Aisyah Jauharoh, phD

NIP: 19770102 200501 2 007

ji

rrChris Adhiyanto,

NIP : 19690511 200312

|

00t PIMPINAN FAKULTASDekan FKIK UIN

Prof. Dr. H. nrif Sumantri, S.KM, M.Kes

NIP: 19650808 198803

I

002Kaprodi PSKPD

FKIK

UINw

IV

DEWAN PEN Ketua S

Shahab, SpU, PhD, FICS. FACS

v

Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam usaha peneliti menyelesaikan penelitian ini tidak dipungkiri banyak pihak yang telah membantu sehingga peneliti dapat berhasil menyelesaikan penelitian ini. Doa, dukungan dan bimbingan dari pihak yang bersangkutan sangat dihargai oleh peneliti. Oleh karena itu, ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Arif Sumantri, S.KM, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. dr. Nouval Shahab, SpU, PhD, FICS, FACS selaku Ketua Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter FKIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. dr. Erike Anggraini S, M.Pd, SpMK sebagai pembimbing 1 dan dr. Siti Nur Aisyah Jauharoh, PhD sebagai pembimbing 2 atas ilmu, nasihat dan masukan, serta waktu, tenaga dan pikiran yang telah disediakan selama peneliti melakukan penelitian dan menyusun laporan penelitian ini.

4. Bapak Chris Adhiyanto, M.Biomed, PhD selaku penanggung jawab modul riset PSKPD 2014.

5. Yuliati, S.Si, M.Biomed dan Chris Adhiyanto, M.Biomed, PhD selaku penguji 1 dan 2 yang telah memberikan koreksi dan masukan pada penelitian ini. 6. Seluruh staf Puskesmas Ciputat dan Pamulang yang telah bersedia menerima

dan membantu kami dalam pengambilan sampel pada penelitian ini.

7. Ibu Yuliati, S.Si, M.Biomed dan mbak Novi selaku penanggung jawab dan laboran laboratorium mikrobiologi serta Pak Timur, Pak Chairul dan Pak Masduki yang telah memberikan ijin peminjaman laboratorium mikrobiologi serta membantu peneliti untuk penggunaan laboratorium selama berjalanya penelitian ini.

vi

yang diberikan pada peneliti selama menempuh pendidikan di PSKPD UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

9. Kementerian Agama selaku pemberi beasiswa bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menempuh pendidikan di PSKPD UIN Syarif Hidayatulah Jakarta. 10. Kedua orang tua peneliti, Bapak M. Hafidz dan Ibu Rusmini, yang tidak

pernah lelah mendoakan, memotivasi dan terus menyemangati peneliti dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang.

11. Saudara peneliti, Dian Marhamah, Maya Fitriani, dan Nuruddin yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti bahkan pada saat sulit.

12. Teman seperjuangan penelitian; Kharisma Aisyah, Alfi Hidayatus SH, dan Fairus Brilliani atas dukungan, bantuan dan motivasi bagi peneliti.

13. Keluarga CSSMoRA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya angkatan 2014.

14. Teman-teman PSKPD angkatan 2014 atas kerja sama, dukungan dan semangat yang diberikan, serta semua pihak yang telah membantu selama penelitian dan penyelesaian laporan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Demikian laporan penelitian ini disusun, semoga dapat bermanfaat.

Ciputat, November 2017

vii dan Ciputat Tahun 2017.

Latar belakang : Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah suatu keadaan dimana ditemukannya

mikroorganisme di dalam saluran kemih. Secara umum penatalaksanaan ISK adalah dengan pemberian antibiotik empiris tanpa melihat mikroorganisme penyebab. Hal ini tentu dapat memicu terjadinya resistensi antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pola kepekaan antibiotik pada mikroorganisme penyebab infeksi saluran kemih di puskesmas Pamulang dan Ciputat pada Agustus-Oktober 2017. Metode : Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling dengan jumlah responden sebesar 30 orang. Pengumpulan data menggunakan hasil kultur urin dan dilakukan identifikasi dan penilaian pola kepekaan dengan menggunakan Vitek 2. Hasil : Dari 24 mikroorganisme yang teridentifikasi didapatkan 15 sampel adalah bakteri Gram negatif dan 9 sampel adalah Gram Positif. Pada Gram negatif resistensi tertinggi terjadi untuk antibiotik Ampisilin (85,7%) dan Sefazolin (50%). Untuk Bakteri Gram positif resistensi terbesar adalah pada antibiotik amoksisilin (88,9%), Oksasilin (50%) dan Eritromisin (50%) Kesimpulan : dari mikroorganisme penyebab ISK di Puskesmas Pamulang dan Ciputat didapatkan bahwa terdapat resistensi tinggi terhadap antibiotik ampisilin, amoksisilin, sefazolin, oksasilin dan eritromisin.

Kata Kunci : Infeksi Saluran Kemih (ISK), pola kepekaan, antibiotik, resistensi ABSTRACT

Maya Fitriana. Study Program of Medical and Doctor Profesion. Description of Susceptebility Pattern of Antibiotics on Microorganism Causing Urinary Tract Infection (UTI) in Puskesmas Pamulang and Ciputat in 2017.

Background: Urinary Tract Infection (UTI) is condition when micoorganism is presence on

urinary tract. Generally management of UTI is using an empiric antibiotics without seeing the type of microorganism. This will encourage antibiotics resistance. This study aimed to know description of susceptebility pattern of antibiotics on microorganism causing Urinary Tract Infection (UTI) in Puskesmas Pamulang and Ciputat in August-October 2017. Method: This study is a descriptive study. Sampling technique used was total sampling with the total number of 30 respondents. Data collection methods used were urine culture results with identification and assesment of susceptibility pattern using Vitek 2. Results: From 24 microorganism identified, 15 sampels is negative bacteria and 9 sampels is Gram-positive bacteria. For Gram-negatif bacteria highest resistance is to antibiotic Ampisilin (85,7) and Sefazolin (50%). For Gram-positive bacteria highest resistance happen to antibiotic Amoxisilin (88,9%), Oxacillin (50%) and Eritomisin (50%) Conclusion: From microorganism causing UTI in Puskesmas Pamulang and Ciputat highest resistance happen to Antibiotics Ampisilin, Amoxisilin, Sefazolin, Oxacilin and Eritromisin.

viii

Lembar Pernyataan ... ii

Lembar Persetujuan ... iii

Lembar Pengesahan ... iv

Kata Pengantar ... v

Abstrak ... vii

Daftar Isi ... viii

Daftar Tabel ... xii

Daftar Gambar ... xiii

Daftar Lampiran ... xiv

Daftar Singkatan ... xv Bab 1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Rumusan Masalah ... 2 1.3. Tujuan Penelitian ... 2 1.3.1. Tujuan Umum ... 2 1.3.2. Tujuan Khusus ... 3 1.4. Manfaat Penelitian ... 3 1.4.1. Bagi Institusi ... 3 1.4.2. Bagi Masyarakat ... 3 1.4.3. Bagi Peneliti ... 3

Bab 2 Tinjauan Pustaka 2.1. Infeksi Saluran Kemih ... 4

2.1.1. Definisi ... 4

ix

2.1.5. Manifestasi Klinis ... 7

2.1.6. Tatalaksana ... 8

2.2. Bakteri Penyebab Infeksi Saluran Kemih ... 8

2.2.1. Enterobactericeae ... 8 2.3. Antibiotik ... 11 2.3.1. Definisi ... 11 2.3.2. Aktivitas ... 12 2.3.3. Spektrum ... 12 2.3.4. Mekanisme Kerja ... 12 2.3.5. Mekanisme Resistensi ... 15

2.4. Penilaian Pola Kepekaan Antibiotik ... 17

2.4.1. Prinsip ... 17

2.6. Kerangka Teori ... 19

2.7. Kerangka Konsep ... 20

2.8. Definisi Operasional ... 21

Bab 3 Metodologi Penelitian 3.1. Desain Penelitian ... 22

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian ... 22

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian ... 22

3.4. Jumlah Sampel Penelitian ... 22

3.5. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian ... 23

3.6. Kriteria Sampel Penelitian ... 23

3.6.1. Kriteria Inklusi ... 23

x

3.9. Cara Kerja Penelitian ... 25

3.10. Identifikasi Variabel ... 25

3.11. Rencana Manajemen Data ... 25

Bab 4 hasil dan Pembahasan 4.1. Hasil Penelitian ... 26

4.1.1. Subjek Penelitian ... 26

4.1.2. Distribusi Mikroorganisme yang Diisolasi dari Urin ... 26

4.1.3. Pola Kepekaan Antibiotik pada Bakteri Gram Negatif yang Diisolasi dari Urin ... 28

4.1.4. Pola Kepekaan Antibiotik pada Bakteri Gram Positif yang Diisolasi dari urin ... 31

4.1.5. Pemetaan Kepekaan Antibiotik pada E. coli penyebab ISK pada Pasien yang Datang ke Puskesmas Pamulang dan Ciputat ... 34

4.2. Keterbatasan Penelitian ... 36

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 5.1. Kesimpulan ... 37

5.2. Saran ... 38

Daftar Pustaka ... 39

xi

Tabel 2.1. Definisi Operasional Penelitian ... 21 Tabel 4.1. Distribusi Mikroorganisme Penyebab ISK yang Diisolasi dari Urin Pasien

yang Datang ke Puskesmas Pamulang dan Ciputat ... 27 Tabel 4.2. Pola Kepekaan Mikroorganisme dengan Sifat Gram Negatif yang

Diisolasi dari Urin Pasien yang Datang ke Puskesmas Pamulang dan Ciputat ... 28 Tabel 4.3. Pola Kepekaan Mikroorganisme dengan Sifat Gram Positif yang Diisolasi

dari Urin Pasien yang Datang ke Puskesmas Ciputat dan Pamulang 32 Tabel 4.4. Pola Kepekaan Antibiotik pada Bakteri E.coli yang Menyebabkan ISK

xii

Gambar 2.2. Komponen Antigen pada Enterobactericeae ... 10

Gambar 2.3. Mekanisme Kerja Antibiotik ... 14

Gambar 2.4. Mekanisme Resistensi Terhadap Golongan β-laktam ... 16

Gambar 2.5. Penilaian Kepekaan Antibiotik Menggunakan Metode Broth Dilusi ... 18

Gambar 2.6. Kerangka Teori ... 19

Gambar 2.7. Kerangka Konsep ... 20

Gambar 3.1. Alur Penelitian ... 24

Gambar 4.1. Kultur dengan Koloni >103 CFU/ml ... 26

Gambar 4.2. Kultur dengan Koloni <103 CFU/ml ... 26

Gambar 4.3. Grafik Kepekaan Antibiotik pada Mikroorganisme Gram Negatif ... 31

Gambar 4.4. Grafik Kepekaan Antibiotik pada Mikroorganisme Gram Positif ... 33

xiii

Lampiran 1 Lembar Informed Consent ... 42

Lampiran 2 Lembar hasil Identifikasi dan AST Gram negatif ... 44

Lampiran 3 Lembar Hasil Identifikasi dan AST Gram positif ... 45

Lampiran 4 Alat Penelitian ... 46

xiv

CFU : Colony Forming Units DHPS : Dihidropospeat Sintetase DHFR : Dihidropholat Reductase

ESBL : Extended Spectrum Beta-lactamase ISK : Infeksi Saluran Kemih

MRSA : Meticilin Resistance Streptococcus aureus PABA : p-aminobenzoat acid

PBP : Penicilin Binding Protein RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah RSUP : Rumah Sakit Umum Pusat UPEC : Uropathogen E.coli UTI : Urinary Tract Infection

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

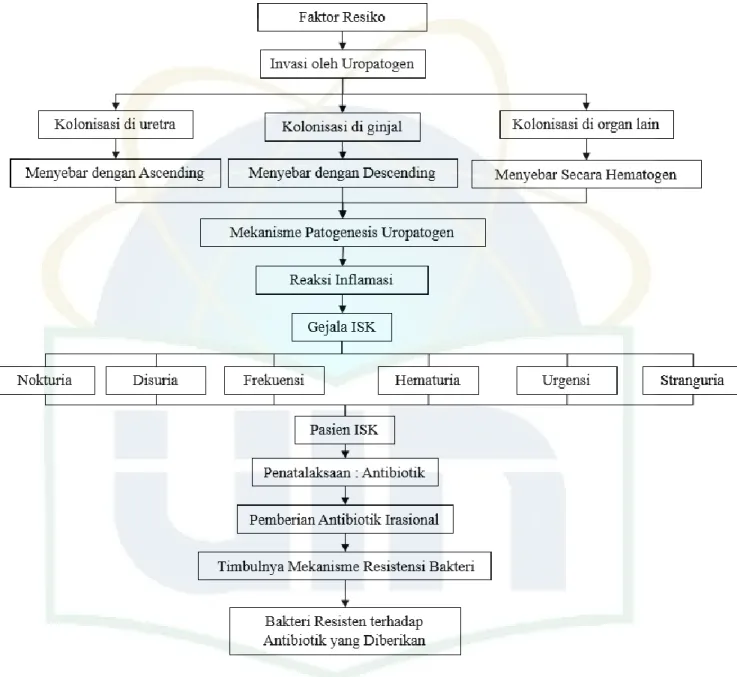

Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah istilah umum yang menyatakan adanya mikroorganisme di dalam saluran kemih dan ditemukan didalam urin. ISK juga merupakan salah satu infeksi bakteri yang paling sering menyebabkan seseorang datang ke pelayanan kesehatan.1.2.Normalnya tidak ditemukan adanya mikroorganisme pada saluran kemih sehingga saluran kemih bersifat steril terkecuali pada uretra yang memiliki beberapa flora normal dan ditambah dengan letaknya yang dekat dengan permukaan kulit.2,3

Kejadian ISK meningkat pada wanita dan usia lanjut.4,5 Di Indonesia sendiri berdasarkan pendataan Departemen Kesehatan Republik Indonesia diperkirakan terdapat 90-100 kasus ISK per 100.000 penduduk Indonesia pertahun.6 Menurut Nurul (2014) berdasarkan penelitiannya mengenai ISK di RSUD Cengkareng didapatkan kejadian ISK pada wanita lebih tinggi 67,8% dibandingkan dengan laki-laki 32,2%.7

Mikroorganisme penyebab ISK cukup beragam. Penyebab paling sering dari bakteri Gram negatif adalah E.coli dan Klebsiella. Sedangkan penyebab tersering dari Gram positif adalah Staphylococcus aureus dan Streptococcus faecalis dan

Enterococcus.1 Karena penyebab dari ISK adalah infeksi dari mikrooorganisme maka penatalaksanaan utama dari ISK adalah dengan pemberian antibiotik. Pada umumnya antibiotik diberikan hanya berdasarkan gejala yang tampak pada pasien, dikarenakan jarang sekali dilakukan pemeriksaan mikrobiologi untuk mengetahui secara pasti sifat Gram dari bakteri penyebab keluhan ISK, pemeriksaan mikrobiologi dilakukan hanya pada kasus rekurensi dan kasus dengan komplikasi.8 Pemberian antibiotik dengan cara ini tentu akan menyebabkan menurunnya kepekaan bakteri penyebab ISK terhadap antibiotik yang sering diberikan pada pelayanan medis primer seperti Puskesmas atau klinik umum. Pengobatan dengan antibiotik harus secara rasional, karena ketidakrasionalan penggunaan antibiotik akan menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan dan meningkatkan resistensi bakteri.9

Dini Surya (2013) dalam penelitiannya mengenai uji sensitivitas antibiotik ceftriaxone dan ciprofloxacin pada penderita ISK di RSUP Fatmawati telah terjadi resistensi tinggi pada kedua antibiotik tersebut untuk bakteri Eschericia coli dan

Klebsiella pneumonia sebesar 100%.10 Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rajiv Sharhan dkk (2013) di India mengenai pola resistensi antibiotik dari kuman penyebab ISK yang didapat dari komunitas menemukan bahwa antibiotik dari golongan Penisilin dan Sefalosporin sudah mengalami resistensi tinggi mencapai 80% untuk bakteri penyebab dengan Gram negatif.11

Penelitian mengenai pola kepekaan antibiotik pada mikroorganisme penyebab ISK di Tangerang Selatan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah sudah terdapat resistensi dari mikroorganisme penyebab terhadap antibiotik yang sering diberikan di pusat layanan kesehatan primer. Dikarenakan belum adanya data mengenai pola kepekaan antibiotik pada mikroorganisme penyebab ISK pada pasien di Puskesmas Pamulang dan Puskesmas Ciputat, maka peneliti bermaksud untuk melihat pola kepekaan dan kejadian resistensi pada mikroorganisme penyebab ISK pada pasien yang mengeluhkan gejala-gejala ISK. Penelitian ini melakukan penilaian pola kepekaan dengan menggunakan alat Vitek® 2 yang memeriksa pola kepekaan dengan metode broth dilusi. Penelitian ini akan dilakukan pada responden dengan usia lebih dari 18 tahun yang datang ke Puskesmas Pamulang dan Ciputat dengan keluhan gejala ISK.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah gambaran pola kepekaan antibiotik dari mikroorganisme penyebab ISK pada pasien yang datang ke Puskesmas Pamulang dan Ciputat pada tahun 2017

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pola kepekaan antibiotik pada mikroorganisme penyebab ISK pada pasien di Puskesmas Pamulang dan Ciputat menggunakan alat Vitek® 2 dengan metode broth dilusi.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui apakah sudah terjadi resistensi pada mikroorganisme penyebab ISK pada pasien di Puskesmas Pamulang dan Ciputat terhadap antibiotik yang sering diberikan

1.4. Manfaat Penelitian 1.4.1. Bagi Institusi

a. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama terkait pada mikroorganisme penyebab ISK dan pola kepekaan mikroorganisme terhadap antibiotik yang sering diberikan untuk pasien dengan gejala ISK.

b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya terkait mikroorganisme penyebab ISK dan pola kepekaan mikroorganisme terhadap antibiotik yang sering diberikan.

1.4.2. Bagi Masyarakat

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya mengenai mikroorganisme penyebab ISK dan pola kepekaan mikroorganisme terhadap antibiotik yang sering diberikan.

1.4.3. Bagi Peneliti

a. Memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian deskriptif

b. Memberikan manfaat untuk mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari di Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Infeksi Saluran Kemih

2.1.1. Definisi

Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah istilah umum yang di gunakan untuk menunjukkan adanya mikroorganisme didalam urin. Keadaan dimana terdapat bakteri didalam urin disebut bakteriuria. Disebut Bakteriuria bermakna bila ditemukan pertumbuhan mikroorganisme murni lebih dari 105 colony forming unit (CFU) pada biakan urin. Bila bakteriuria tidak disertai manifestasi klinis

ISK disebut bakteriuria asimptomatik sedangkan bakteriuria yang disertai manfestasi klinis ISK disebut bakteriuria simptomatik.1

ISK digolongkan berdasarkan lokasi terjadinya infeksi yaitu infeksi saluran kemih atas yang mengenai ginjal dan ureter dan infeksi saluran kemih bawah yang mengenai kandung kemih, uretra dan pada laki-laki termasuk juga prostat. Penggolongan ini berpengaruh terhadap manifestasi yang muncul dan tatalaksana yang akan diberikan.2

2.1.2. Etiologi Infeksi Saluran Kemih

Pada umumnya ISK disebabkan oleh mikroorganisme tunggal dengan penyebab yang paling sering ditemukan Escherichia coli. Penyebab lain yang cukup sering juga adalah Proteus sp. Klebsiella sp dan Staphylococcus dengan koagulase negatif, sedangkan untuk Pseudomonas cukup jarang dan hanya ditemukan pada pasien pasca penggunaan kateter.1

2.1.3. Patogenesis a. Rute Infeksi

Bakteri masuk dan menyebabkan ISK dapat melalui 3 rute yaitu melalui jalur ascending, hematogen dan limfatik.

Pada jalur ascending atau dengan cara naik, bakteri Gram negatif atau mikroorganisme lain yang berasal dari saluran gastrointestinal berkolonisasi di rongga vagina atau area periuretra. Apabila mikroorganisme berhasil membentuk koloni di uretra mikroorganisme ini akan terus naik dan mencapai kandung kemih. Di kandung kemih mikroorganisme akan bermultiplikasi dan

kemudian terus naik hingga ke ureter dan mencapai ginjal. Hal ini lebih sering terjadi pada wanita dibanding pria karena secara antomis uretra wanita lebih pendek dan dekat dengan anus.2

ISK juga dapat terjadi secara hematogen yaitu melalui darah. Pada kejadian ini ISK akan didahului dengan bakterimia terlebih dahulu. Bila sudah ditemukan Leptospira spp atau Staphylococcus aureus di dalam urin seringkali menunjukkan sudah terjadinya pyelonefritis yang terjadi secara hematogen.2

Untuk ISK akibat jalur limfatik masih belum jelas penyebabnya. Beberapa ahli mengatakan penggunaan jalur limfatik dalam kejadian ISK ini adalah diakibatkan adanya peningkatan tekanan pada kandung kemih yang mengakibatkan peningkatan aliran limfatik ke ginjal yang menyebabkan ISK. Namun masih belum ditemukan bukti lebih lanjut yang mendukung pernyataan ini.2

b. Hubungan Host dan Patogen

Untuk terbentuknya koloni mikroorganisme pada saluran kemih dan menimbulkan ISK pada individu tertentu ditentukan oleh hubungan kompleks antara faktor host dan faktor patogen itu sendiri.

Dalam keadaan normal host memiliki mekanisme pertahanan saluran kemih yang dapat mengeliminasi patogen yang mencoba menginvasi saluran kemih. Urin sendiri memiliki pengaturan pH dan konsentrasi kandungan urin yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri. Di kandung kemih terdapat mekanisme flushing yang mencegah kolonisasi bakteri pada kandung kemih. Begitu juga dengan dindingnya yang memiliki kandungan antibakterial. Pada perbatasan antara ureter dan kandung kemih juga terdapat katup yang menghalangi aliran balik urin ke ureter dan ginjal.2

Seluruh mekanisme pertahanan ini memastikan bahwa kecil kemungkinan dapat terjadi ISK dalam keadaan normal. Sehingga dapat diperkirakan bila terjadi ISK terdapat gangguan atau perubahan dalam mekanisme normal host. sebagai contoh adalah terjadi obstruksi pada saluran kemih atau kelainan anatomis. Bisa juga akibat perubahan hormonal seperti pada wanita hamil yang meningkatkan kejadian refluks urin ke saluran kemih atas.2

Agar dapat terjadi ISK diperlukan juga karakteristik khusus dari bakteri sehingga bakteri dapat berkolonisasi dan menginvasi permukaan uroepitelial. Faktor virulensi ini diantaranya struktur permukaan bakteri seperti pili, produksi alpha-hemolisin dan resistensi terhadap killing-serum. Keadaan ini ditemukan pada beberapa mikroorganisme yang bersifat uropatogenik seperti

E.coli, Proteus, Klebsiella sp dan beberapa strain Staphylococcus. Selain itu

bakteri uropatogen sendiri memiliki mekanisme khas untuk menyebabkan terjadinya rekurensi ISK. Penelitian menunjukkan bahwa bakteri-bakteri uropatogen yang menginvasi sel epitelial di kandung kemih akan membentuk fokus besar dari E.coli intrasel. Sehingga walaupun tubuh dapat menyingkirkan patogen penyebab infeksi di saluran kemih dalam hitungan jam, organisme intrasel akan muncul dari sel epitelial kandung kemih dan menginvasi sel epitel disekitarnya dan bersifat persisten di kandung kemih.2 2.1.4. Klasifikasi

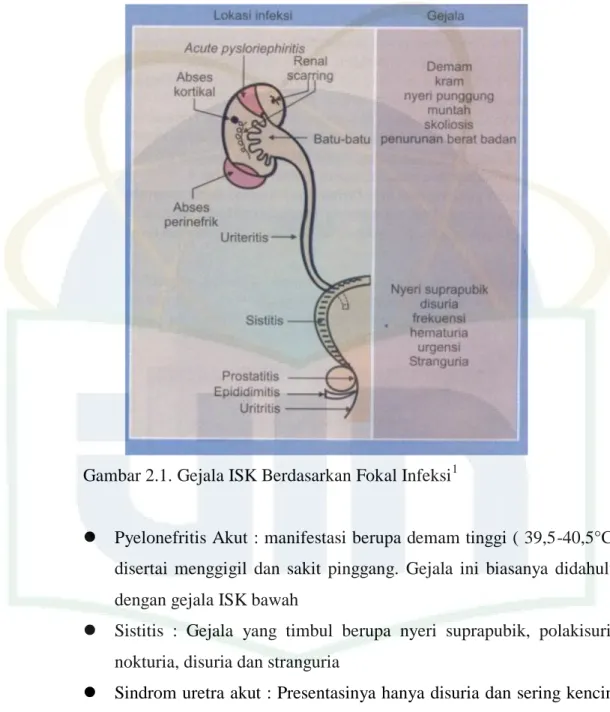

Berdasarkan letak infeksinya ISK dibagi menjadi ISK atas dan ISK bawah. Infeksi saluran kemih atas adalah infeksi yang terjadi di ginjal dan ureter sedangkan infeksi saluran kemih bawah adalah infeksi yang mengenai kandung kemih, uretra dan pada laki-laki termasuk juga prostat.2

1. Infeksi Saluran Kemih Atas Terdiri dari :

Ureteritis : inflamasi atau infeksi yang terjadi pada ureter.

Pyelonefritis : inflamasi yang terjadi pada bagian ginjal baik parenkim, kalises atau pelvis akibat bakteri.

2. Infeksi Saluran Kemih Bawah Terdiri dari :

Uretritis : Infeksi yang terjadi pada uretra. Merupakan jenis ISK yang paling sering terjadi.

Sistitis : merupakan inflamasi atau infeksi pada kandung kemih. Pada sistisis dapat timbul nyeri pada area pubis dikarenakan adanya aktivitas bakteri di kandung kemih.2

2.1.5. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis ISK yang timbul pada pasien bergantung kepada lokasi terjadinya infeksi.

Gambar 2.1. Gejala ISK Berdasarkan Fokal Infeksi1

Pyelonefritis Akut : manifestasi berupa demam tinggi ( 39,5-40,5°C), disertai menggigil dan sakit pinggang. Gejala ini biasanya didahului dengan gejala ISK bawah

Sistitis : Gejala yang timbul berupa nyeri suprapubik, polakisuria, nokturia, disuria dan stranguria

Sindrom uretra akut : Presentasinya hanya disuria dan sering kencing disertai cfu/ml <105. Sering disebut sistitis abakterialis. Dibagi dalam 3 kelompok pasien. Kelompok pertama pasien dengn piuria. Biakan urin dapat diisolasi E.coli dengan cfu/ml urin 103-105. sumber infeksi berasal dari kelenjar periuretral atau uretra itu sendiri. Berespon baik terhadap antibiotik standar seperti ampisilin. Kelompok kedua pasien lekosituria dengan 10-50/lapang pandang tinggi dan kultur urin steril.

Kultur khusus ditemukan Chlamydia trachomatis atau bakteri anaerobik. Kelompok ketiga adalah pasien tanpa piuria dan biakan urin steril

ISK rekuren : terdiri dari 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu reinfeksi adalah episodik infeksi dengan interval >6 minggu dengan mikroorganisme penyebab infeksi yang berbeda. Kelompok kedua adalah infeksi relaps yaitu infeksi berulang yang disebabkan oleh mikroorganisme yang sama, diakibatkan sumber infeksi tidak mendapat terapi adekuat1

2.1.6. Tatalaksana

Manajemen Infeksi Saluran Kemih Bawah

Prinsip untuk Manajemen Infeksi Saluran Kemih Bawah meliputi intake cairan yang banyak, antibiotik yang adekuat dan terapi simtomatik. Untuk antibiotik bisa diberikan antibiotika tunggal seperti ampisislin 300 mg dan trimetropim 200 mg. Bila infeksi menetap disertai dengan kelainan urinalisis diperlukan terapi konvensional selama 5-10 hari. pada bakteri anaeob dapat diberikan antibiotik yang sesuai seperti quinolon.

Manajemen Infeksi Saluran Kemih Atas

Pada pasien pyelonefritis akut biasanya memerlukan rawat inap untuk menjaga status hidrasi dan terapi antibiotik harus diberikan secara parenteral paling sedikit selama 48 jam. Menurut The Infection Disease

Society of America dianjurkan pemilihan satu dari tiga alternatif terapi

antibiotika IV sebagai terapi awal 72 jam sebelum diketahui mikroorganisme penyebab. Tiga alternatif itu adalah florokuinolon, aminoglikosida dengan atau tanpa ampisislin dan sefalosporin spektrum luas.1

2.2. Bakteri Penyebab Infeksi Saluran Kemih 2.2.1. Enterobacteriaceae

2.2.1.1. Definisi

Enterobacteriaceae adalah kelompok bakteri batang Gram negatif yang besar dan heterogen, dengan habitat alaminya di saluran cerna manusia dan

hewan. Familinya memiliki banyak genus (Escherichia, shigela, salmonela,

enterobakter, klebsiela, serratia, proteus, dan lain-lain). Beberapa jenis

organisme enterik, misalnya Escherichia coli, merupakan bagian dari flora normal dan kadang-kadang dapat menimbulkan penyakit, sedangkan jenis lainnya seperti salmonela dan shigela, biasanya memang bersifat patogen untuk manusia.12

Enterobacteriaceae adalah kelompok batang Gram negatif yang paling sering menimbulkan penyakit. Terdiri dari lebih dari 25 genus dan 110 spesies atau kelompok. Namun, Enterobacteriaceae yang memiliki arti klinis hanya 20-25 spesies, dan spesies lainnya jarang ditemukan.12

2.2.1.2. Karakteristik

Famili Enterobacteriaceae memiliki karakteristik sebagai berikut: Merupakan batang Gram negatif, bisa bersifat motil dengan flagel peritrika atau nonmotil, dapat tumbuh dengan baik pada agar MacConkey, fakultatif anaerob, memfermentasi glukosa, dengan disertai produksi gas, merupakan katalase-positif, oksidase-negatif, dan mereduksi nitrat menjadi nitrit.12

2.2.1.3. Biakan dan Sifat Pertumbuhan

Biakan Enterobakter cukup berbeda antara satu jenis dengan jenis lainnya.

E.coli dan sebagian besar bakteri enterik lainnya membentuk koloni yang

sirkular, konveks, dan halus dengan tepi yang tegas. Salmonela dan Shigela membentuk koloni yang menyerupai E.coli tetapi tidak memfermentasikan laktosa. Beberapa strain E.coli menyebabkan hemolisis pada agar darah. Koloni enterobakter sama dengan koloni tersebut tetapi lebih mukoid. Koloni

Klebsiela besar, sangat mukoid dan cenderung bersatu pada inkubasi lama.12 2.2.1.4. Struktur antigen

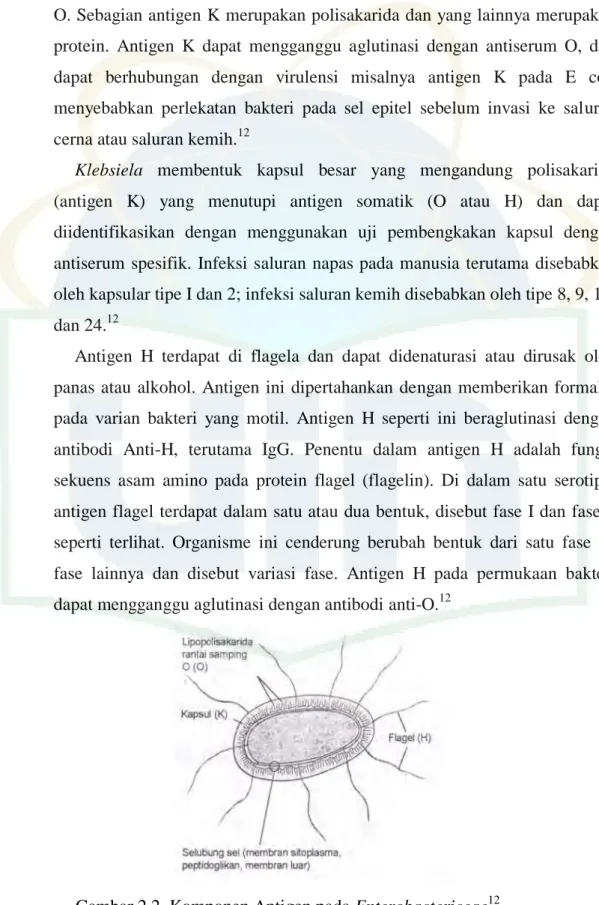

Enterobacteriacea memiliki struktur antigenik yang kompleks.

Enterobacteriaceae digolongkan berdasarkan lebih dari 150 antigen somatik

O (liposakarida) yang tahan panas, lebih dari 100 antigen K (kapsular) yang tidak tahan panas, dan lebih dari 50 antigen H (flagela). Pada Salmonella

typhi, antigen kapsular disebut antigen Vi. Antigen O adalah bagian terluar

dari lipopolisakarida dinding sel dan terdiri dari unit polisakarida yang berulang. Antibodi terhadap antigen O terutama adalah IgM. Kadang-kadang,

antigen O berkaitan dengan penyakit yang spesifik pada manusia, misalnya E coli tipe O spesifik ditemukan pada diare dan infeksi saluran kemih.12

Pada beberapa jenis Enterobacteriaceae Antigen K terletak diluar antigen O. Sebagian antigen K merupakan polisakarida dan yang lainnya merupakan protein. Antigen K dapat mengganggu aglutinasi dengan antiserum O, dan dapat berhubungan dengan virulensi misalnya antigen K pada E coli menyebabkan perlekatan bakteri pada sel epitel sebelum invasi ke saluran cerna atau saluran kemih.12

Klebsiela membentuk kapsul besar yang mengandung polisakarida

(antigen K) yang menutupi antigen somatik (O atau H) dan dapat diidentifikasikan dengan menggunakan uji pembengkakan kapsul dengan antiserum spesifik. Infeksi saluran napas pada manusia terutama disebabkan oleh kapsular tipe I dan 2; infeksi saluran kemih disebabkan oleh tipe 8, 9, 10, dan 24.12

Antigen H terdapat di flagela dan dapat didenaturasi atau dirusak oleh panas atau alkohol. Antigen ini dipertahankan dengan memberikan formalin pada varian bakteri yang motil. Antigen H seperti ini beraglutinasi dengan antibodi Anti-H, terutama IgG. Penentu dalam antigen H adalah fungsi sekuens asam amino pada protein flagel (flagelin). Di dalam satu serotipe, antigen flagel terdapat dalam satu atau dua bentuk, disebut fase I dan fase 2 seperti terlihat. Organisme ini cenderung berubah bentuk dari satu fase ke fase lainnya dan disebut variasi fase. Antigen H pada permukaan bakteri dapat mengganggu aglutinasi dengan antibodi anti-O.12

2.2.1.5. Patogenesis Infeksi saluran kemih E .coli

E.coli adalah penyebab infeksi saluran kemih yang paling sering pada

sekitar 90% infeksi saluran kemih. Gejala yang timbul diantaranya sering berkemih, disuria, hematuria, dan piuria. Nyeri pinggang biasanya timbul saat sudah terjadi infeksi saluran kemih bagian atas. Tidak ada satu pun tanda dan gejala tersebut yang khas untuk infeksi E.coli. Sebagian besar infeksi disebabkan oleh E.coli dengan sejumlah kecil antigen tipe O. Antigen K diduga memiliki peran penting pada patogenesis infeksi saluran kemih bagian atas. Sedangkan Pielonefritis diperkirakan ditimbulkan oleh pilus tipe spesifik yaitu pilus P.12

Enterobacter aerogenes

Enterobacter aerogenes memiliki kapsul yang kecil, dapat ditemukan

hidup-bebas atau berada di dalam saluran cerna, dan menyebabkan infeksi saluran kemih dan sepsis.12

Proteus sp.

Dapat menimbulkan infeksi pada manusia hanya bila bakteri keluar dari saluran cerna. Proteus sp. ditemukan pada infeksi saluran kemih dan menimbulkan bakteremia, dan infeksi fokal pada pasien yang lemah atau pada pasien menerima infus intravena. P.mirabilis menyebabkan infeksi saluran kemih dan kadang-kadang infeksi lainnya.12

Proteus sp. memproduksi urease yang dapat menyebabkan hidrolisis urea

secara cepat dan melepaskan amonia. Akibatnya urine pada ISK yang disebabkan oleh Proteus sp.bersifat basa, sehingga memudahkan terbentuknya batu. Motilitas proteus yang cepat membantu invasi Proteus sp. ke saluran kemih.12

2.3. Antibiotik 2.3.1. Definisi

Antibiotik adalah suatu zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba yang memiliki efek penghambat atau pembasmi mikroba dari jenis lainnya. Kebanyakan antibiotik berasal dari fungi. Namun sekarang kebanyakan

antibiotik dibuat secara sintetik atau semisintetik. Walaupun begitu antimikroba yang dibuat secara sintetik dan tidak berasal dari mikroba tetap dianggap antibiotik. Antimikroba berbeda dengan antibiotik. Antimikroba adalah semua zat yang dapat digunakan untuk membasmi mikroba tanpa melihat penghasil zat tersebut.13

2.3.2. Aktivitas

Semua jenis obat yang digunakan untuk membasmi mikroba penyebab infeksi pada manusia harus memiliki sifat toksisitas selektif. Artinya walaupun obat tersebut bersifat toksik pada mikroba penyebab infeksi, obat tersebut tidak bersifat toksik kepada manusia yang mengkonsumsinya.

Berdasarkan sifat toksisitas selektifnya suatu antibiotik memiliki aktivitas spesifik. Jika sifatnya menghambat pertumbuhan bakteri maka disebut dengan aktivitas bakteriostatik. Kadar antimikroba yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikroba disebut dengan kadar hambat minimal. Jika sifatnya membunuh mikroba maka aktivitasnya disebut dengan aktivitas bakterisid dengan kadar minimalnya disebut kadar bunuh minimal.13

2.3.3. Spektrum

Suatu jenis antibiotik belum tentu dapat berkerja kepada semua jenis bakteri. Hal ini dikarenakan antibiotik memiliki spektrumnya sendiri. Berdasarkan spektrum ini antibiotik dibagi menjadi dua kelompok. Antibiotik spektrum sempit dan antibiotik spektrum luas. Antibiotik berspektrum sempit umumnya hanya berkerja pada jenis Gram tertentu saja, contohnya benzil penisislin dan streptomisisn. Sedangkan antibiotik berspektrum luas berkerja pada bakteri tanpa melihat sifat Gramnya. Walaupun spektrumnya luas, efek klinisnya belum tentu seluas spektrumnya. Disamping itu antibiotik berspektrum luas seringkali menimbulkan resistensi yang berakibat superinfeksi kuman atau jamur.13

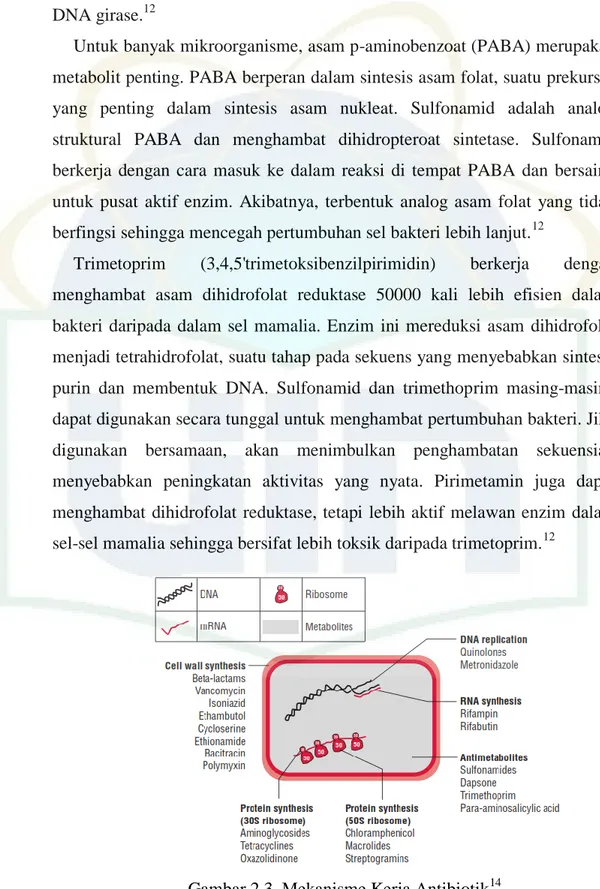

2.3.4. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja antibiotik adalah dengan 4 cara : 1. Inhibisi sintetis dinding sel

Dinding sel bakteri adalah suatu lapisan luar yang kaku. Fungsinya mempertahankan bentuk dan ukuran mikroorganisme yang memiliki tekanan osmolalitas internal yang tinggi. Jika terjadi cedera atau gangguan pada

pembentukan dinding sel maka sel tersebut akan lisis. Salah satu contoh obat yang berkerja dengan menginhibisi pembentukan dinding sel adalah β-laktam. Golongan β-laktam akan berikatan dengan PBP (penicillin binding

protein) dan menghambat reaksi transpeptidase dan sintesis peptidoglikan.12

2. Inhibisi fungsi membran sel

Sitoplasma semua sel yang hidup diikat oleh membran sitoplasma bekerja sebagai barier permeabilitas yang bersifat selektif, berfungsi sebagai transpor aktif dan mengontrol komposisi internal sel. Jika integritas fungsional membran sitoplasma terganggu, makromolekul dan ion dapat keluar dari sel sehingga dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel. Membran sitoplasma bakteri dan jamur memiliki struktur yang berbeda dari sel-sel hewan dan dapat lebih mudah dirusak oleh agen tertentu. Oleh karena itu kemoterapi selektif dapat dilakukan.12

Contoh obat dengan mekanisme tersebut adalah polimilain yang bekerja pada bakteri gram negatif dan poliene yang bekerja pada jamur. Poliene perlu berikatan dengan sterol yang ada dalam membran sel jamur tetapi tidak ada pada membran sel bakteri. Sebaliknya, polimiksin tidak aktif .melawan jamur dan poliene tidak aktif melawan bakteri.12

3. Inhibisi sintesis protein

Mekanisme kerja yang tepat dari obat-obat yang berkerja menghambat sintesis protein pada bakteri belum sepenuhnya diketahui. Namun sudah diketahui bahwa bakteri memiliki ribosom 70S, sedangkan sel mamalia memiliki ribosom 80S. Subunit setiap tipe ribosom, komposisi kimianya, dan spesifisitas fungsionalnya cukup berbeda sehingga dapat dielaskan mengapa obat antimikroba dapat menghambat sintesis protein pada ribosom bakteri tanpa berefek besar pada ribosom mamalia. Contoh obat yang bekerja dengan cara inhibisi sintesis protein adalah eritromisin, linkomisin, tetrasiklin, aminoglikosida, dan kloramfenikol.12

4. Inhibisi asam nukleat

Contoh obat yang bekerja dengan cara inhibisi sintesis asam nukleat adalah kuinolon, pirimetamin, rifampin, sulfonamid, trimetoprim, dan trimetreksat. Rifampin menghambat pertumbuhan bakteri dengan secara kuat

berikatan pada RNA polimerase dependen-DNA bakteri. Oleh karena itu, rifampin menghambat sintesis RNA bakteri. Semua kuinolon dan fluorokuinolon menghambat sintesis DNA mikroba dengan menghambat DNA girase.12

Untuk banyak mikroorganisme, asam p-aminobenzoat (PABA) merupakan metabolit penting. PABA berperan dalam sintesis asam folat, suatu prekursor yang penting dalam sintesis asam nukleat. Sulfonamid adalah analog struktural PABA dan menghambat dihidropteroat sintetase. Sulfonamid berkerja dengan cara masuk ke dalam reaksi di tempat PABA dan bersaing untuk pusat aktif enzim. Akibatnya, terbentuk analog asam folat yang tidak berfingsi sehingga mencegah pertumbuhan sel bakteri lebih lanjut.12

Trimetoprim (3,4,5'trimetoksibenzilpirimidin) berkerja dengan menghambat asam dihidrofolat reduktase 50000 kali lebih efisien dalam bakteri daripada dalam sel mamalia. Enzim ini mereduksi asam dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat, suatu tahap pada sekuens yang menyebabkan sintesis purin dan membentuk DNA. Sulfonamid dan trimethoprim masing-masing dapat digunakan secara tunggal untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Jika digunakan bersamaan, akan menimbulkan penghambatan sekuensial, menyebabkan peningkatan aktivitas yang nyata. Pirimetamin juga dapat menghambat dihidrofolat reduktase, tetapi lebih aktif melawan enzim dalam sel-sel mamalia sehingga bersifat lebih toksik daripada trimetoprim.12

2.3.5. Mekanisme Resistensi

Suatu mikroorganisme dapat menjadi resisten terhadap antibiotik merupakan hasil dari proses perubahan terhadap komponen yang mendukung efektivitas antimikroba. Beberapa mekanisme resistensi diantaranya seperti resistensi biologis dan klinis, resisitensi antimikroba melalui lingkungan dan resistensi antimikroba melalui mikrooganisme itu sendiri.2

1. Resistensi Biologis dan Klinis

Suatu mikroorganisme dikatakan mengalami resistensi biologis jika mikroorganisme tersebut sudah mengalami perubahan yang menyebabkan menurunnya kepekaan mikroorganisme tersebut terhadap suatu antimikroba. Jika kepekaan terhadap antimikroba tersebut sangat rendah sehingga obat tersebut tidak lagi memiliki efek klinis maka dikatakan mikroorganisme tersebut sudah mengalami resistensi klinis. 2

2. Resistensi Antimikroba Melalui Lingkungan

Resistensi Antimikroba Melalui Lingkungan adalah terjadinya resistensi akibat dari perubahan pada antimikroba atau respon fisiologis mikroorganisme yang diakibatkan oleh karakteristik fisik atau kimiawi lingkungan. Contoh faktor lingkingan yang dapat mempengaruhi adalah pH, keadaan anaerob, konsentasi kation dan kandungan thymidin.2

Sebagai contoh aminoglikosida yang digunakan untuk Pseudomonas

aeruginosa berkerja dengan berikatan tempat berikatan yang sifatnya negatif.

Saat banyak kation yang bernilai positif di sekitar mikroorganisme, maka akan terjadi kompetisi untuk dapat berikatan. Hal ini dapat menurunkan efek klinis dari aminoglikosida.2

3. Resistensi Antimikroba Melalui Mikroorganisme

Resistensi Antimikroba Melalui Mikroorganisme adalah suatu mekanisme resistensi yang diakibatkan oleh perubahan genetik dari mikroorganisme tersebut. Dapat dibagi menjadi mekanisme intrinsik dan ekstrinsik

Mekanisme intrinsik : resistensi akibat keadaan fisiologis dari mikroorganisme. Sebagai contoh Klebsiella spp resisten terhadap β-laktam karena memiliki enzim β-laktamase.

Mekanisme ekstrinsik : resistensi yang diakibatkan adanya perubahan sifat atau struktur mikroorganisme dikarenakan keadaan genetik mikrooganisme. Mekanime ini didapatkan melalui mutasi genetik, genetik yang didapat dari organisme lain melalui transfer genetik atau gabungan dari keduanya.2

Jalur Umum Resistensi

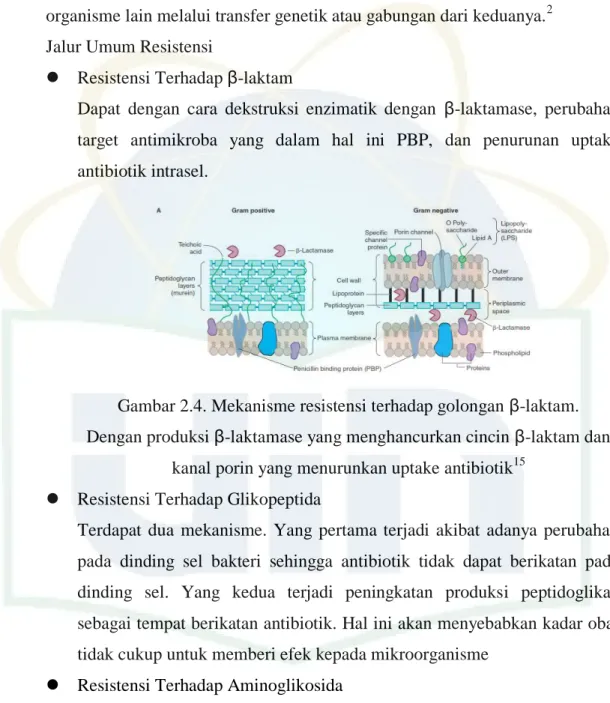

Resistensi Terhadap β-laktam

Dapat dengan cara dekstruksi enzimatik dengan β-laktamase, perubahan target antimikroba yang dalam hal ini PBP, dan penurunan uptake antibiotik intrasel.

Gambar 2.4. Mekanisme resistensi terhadap golongan β-laktam. Dengan produksi β-laktamase yang menghancurkan cincin β-laktam dan

kanal porin yang menurunkan uptake antibiotik15 Resistensi Terhadap Glikopeptida

Terdapat dua mekanisme. Yang pertama terjadi akibat adanya perubahan pada dinding sel bakteri sehingga antibiotik tidak dapat berikatan pada dinding sel. Yang kedua terjadi peningkatan produksi peptidoglikan sebagai tempat berikatan antibiotik. Hal ini akan menyebabkan kadar obat tidak cukup untuk memberi efek kepada mikroorganisme

Resistensi Terhadap Aminoglikosida

Secara keseluruhan mekanisme resistensi terhadap aminoglikosida sama dengan β-laktam yaitu dengan cara destruksi enzimatik yang mengubah struktur internal aminoglikosida, perubahan target aminoglikosida di ribosom dan penurunan uptake dengan adanya perubahan pada kanal porin

Resitensi Terhadap Quinolon

Adanya penurunan uptake antibiotik intrasel dengan cara aktivasi pompa effluks yang dapat mengeluarkan antibiotik sebelum dapat berkerja dan merubah target antibiotik yaitu subunit gyrase pada DNA

Resistensi Terhadap Makrolid

Adanya pompa yang mengeluarkan obat dari sel dan terjadinya perubahan dari target ribosomal yang menurunkan pengikatan antibiotik.2

2.4. Penilaian Pola Kepekaan Antibiotik 2.4.1. Prinsip

Terdapat 3 cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengevaluasi kepekaan dari suatu antimikroba

1. Metode yang mengukur secara langsung aktivitas satu antimikroba atau lebih terhadap isolasi bakteri

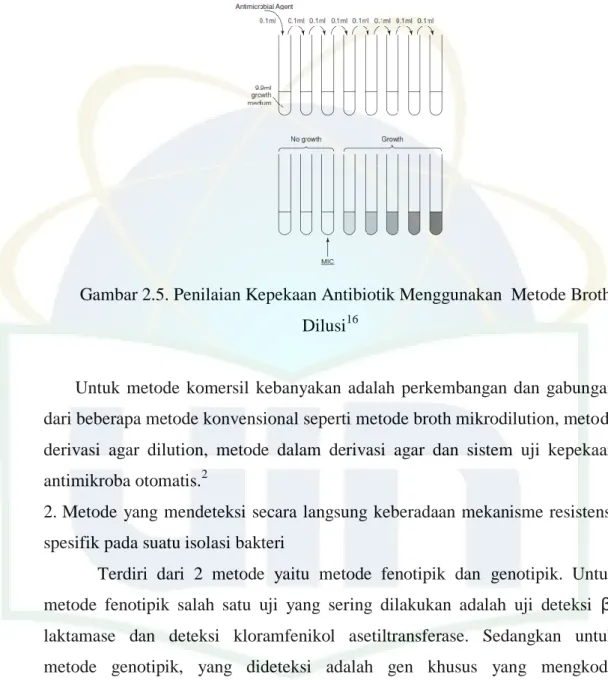

Dilakukan dengan menyatukan agen antimikroba dan mikroorganisme di dalam satu lingkungan in vitro untuk melihat efek dari keberadaan antibiotik terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Dapat dilakukan dengan metode konvensional, sistem pemeriksaan komersil dan uji indikator dan skreening khusus.2

Terdapat 3 metode konvensional yaitu dengan broth dilution, agar dilution dan disk diffusion. Broth dilution menilai hubungan antimikroba dan mikroorganisme dengan menggunakan media cair. Pada metode ini antimikroba yang diujikan akan diberikan dengan konsentrasi yang berbeda. Sehingga hasil yang didapatkan adalah konsentrasi terendah untuk suatu antimikoba dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Agar dilution menilai kepekaan dengan menggunakan media padat yaitu agar. Pada metode

agar dilution ini satu agar digunakan hanya untuk menilai satu jenis

antimikroba dengan konsentrasi tertentu. Berbeda dengan metode disk

diffusion. Metode disk diffusion menilai kepekaan antimikroba dengan

meletakkan disk antibiotik diatas permukaan agar yang sudah ditanami koloni mikroorganisme secara merata. Dengan metode disk diffusion dalam satu agar

dapat digunakan untuk menilai pola kepekaan terhadap lebih dari satu antimikroba.2

Gambar 2.5. Penilaian Kepekaan Antibiotik Menggunakan Metode Broth Dilusi16

Untuk metode komersil kebanyakan adalah perkembangan dan gabungan dari beberapa metode konvensional seperti metode broth mikrodilution, metode derivasi agar dilution, metode dalam derivasi agar dan sistem uji kepekaan antimikroba otomatis.2

2. Metode yang mendeteksi secara langsung keberadaan mekanisme resistensi spesifik pada suatu isolasi bakteri

Terdiri dari 2 metode yaitu metode fenotipik dan genotipik. Untuk metode fenotipik salah satu uji yang sering dilakukan adalah uji deteksi β-laktamase dan deteksi kloramfenikol asetiltransferase. Sedangkan untuk metode genotipik, yang dideteksi adalah gen khusus yang mengkode mekanisme resistensi pada antimikroba.2

3. Metode khusus yang mengukur interaks komplek antara antimikroba dan mikroorganisme

Metode ini didesain untuk mengukur aktivitas bakterisidal atau mengukur efek kombinasi suatu antimikroba dengan antimikroba lainnya.2

2.5. Kerangka Teori

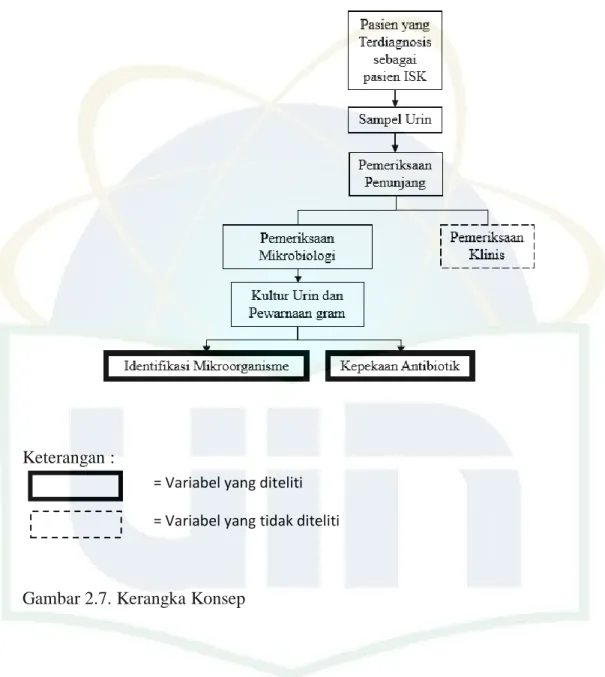

2.6. Kerangka Konsep

Keterangan :

Gambar 2.7. Kerangka Konsep

= Variabel yang diteliti = Variabel yang tidak diteliti

2.7. Definisi Operasional Tabel 2.1. Definisi Operasional

No Variabel Definisi Alat

Ukur Cara Ukur

Skala Ukur 1 Infeksi Saluran Kemih Terdapat Mikroorganisme didalam Urin - Memastikan Keberadaan Mikrorganisme dengan Kultur Urin Kategorik 2 Hasil Kultur Urin Pembiakan Mikroorganisme dari Sampel Urin

Manual Menghitung Jumlah CFU/ml Kategorik 3 Hasil Gram Pengelompokkan Bakteri Berdasarkan Sifat Dinding sel

Bakteri dengan Dilakukan Pewarnaan Manual Melihat Warna yang Timbul pada Dinding Sel Bakteri Setelah Dilakukan Pewarnaan dibawah Mikroskop Kategorik 4 Pola Kepekaan Tingkat Kepekaan Bakteri Terhadap Suatu Antibiotik yang Dibagi Menjadi Sensitif, Intermediet dan Resisten Alat Vitek® 2 Menilai tingkat konsentrasi dari antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Kategorik

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui pola kepekaan antibiotik pada mikroorganisme penyebab ISK pada pasien yang datang ke Puskesmas Pamulang dan Ciputat dengan metode broth dilusi menggunakan mesin Vitek® 2

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Agustus 2017 sampai bulan Oktober 2017 dan dilakukan di Puskesmas area Tangerang Selatan tepatnya di Puskesmas Ciputat dan Pamulang.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi : Semua pasien yang datang ke Puskesmas area Tangerang Selatan berusia >18 tahun

Populasi terjangkau : Semua pasien yang datang ke Puskesmas area Tangerang Selatan berusia >18 tahun dengan keluhan gangguan perkemihan

Sampel : Semua pasien yang datang ke Puskesmas Pamulang dan Ciputat berusia >18 tahun dengan keluhan gangguan perkemihan

3.4. Jumlah Sampel Penelitian

Rumus besar sampel berdasarkan pertanyaan penelitian deskriptif kategorik17

2 2 d q p za n keterangan. n = jumlah sampel

za = deviat baku normal untuk a =1,96

p = proporsi penyakit (dari kepustakaan) = 0,16 q = 1-p= 0,9

Sehingga didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut : 2 2 1 , 0 9 , 0 1 , 0 96 , 1 n = 34,57 dibulatkan menjadi 35

Sehingga sampel minimal yang diperlukan adalah 35 orang

Namun dalam penelitian ini akibat dari kurangnya waktu penelitian, sampel yang didapatkan hanya 30 sampel

3.5. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

Teknik sampling yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah total

sampling, yakni memasukkan semua subjek yang sesuai dengan kriteria

penelitian yang ada di Pusat Layanan Kesehatan Primer Tangerang Selatan.

3.6. Kriteria Sampel Penelitian 3.6.1. Kriteria inklusi:

Semua pasien yang datang ke Puskesmas di Tangerang Selatan dengan keluhan gangguan perkemihan

Pasien berusia >18 tahun 3.6.2. Kriteria eksklusi:

Pasien hamil

Pasien yang sedang menstruasi

Pasien yang sudah mengkonsumsi Antibiotik

3.7. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pot Urine, Pewarna Gram, Agar Darah dan Mc Conkey, Object Glass, Mikroskop, mesin Vitek® 2, dan Laptop

3.8. Alur Kerja Penelitian

Gambar 3.1. Alur penelitian

Perizinan ke Puskesmas Pamulang dan Ciputat Persiapan penelitian

Mencari pasien dengan keluhan ISK

Identifikasi Mikroorganisme dan penilaian pola kepekaan

hasil kultur dengan menggunakan Mesin Vitek® 2

Mendapatkan sampel urin dari pasien dengan keluhan

ISK

Pengolahan sampel urin dengan dikultur pada Agar Darah dan Mc Conkey dan dilakukan pewarnaan Gram Berdiskusi dengan penanggung

jawab Puskesmas Pamulang dan Ciputat

3.9. Cara Kerja Penelitian

1. Melakukan persiapan penelitian di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Mengurus perizinan melakukan penelitian di Puskesmas Pamulang

dan Ciputat

3. Berdiskusi dengan penanggung jawab Puskesmas Pamulang dan Ciputat

4. Mencari pasien dengan keluhan ISK

5. Mendapatkan sampel urin dari pasien dengan keluhan ISK

6. Pengolahan sampel urin dengan dikultur pada Agar Darah dan Mc Conkey dan dilakukan pewarnaan Gram

7. Melakukan identifikasi dari spesies mikroorganisme yang tumbuh dan penilaian pola kepekaan hasil kultur dengan menggunakan mesin Vitek® 2

8. Menyajikan dan menganalisa data

3.10. Identifikasi Variabel

Kepekaan mikroorganisme terhadap antibiotik yang diujikan

3.11. Manajemen Data

Data hasil kultur urin, identifikasi mikroorganisme dan pola kepekaan antibiotik akan diolah untuk dianalisis dengan menggunakan tabel yang meliputi persebaran jenis mikroorganisme penyebab gejala ISK dan dibagi berdasarkan Gram, persebaran pola kepekaan antibiotik untuk bakteri penyebab gejala ISK dengan Gram negatif dan Gram positif pada pasien yang datang ke Pusat Layanan Kesehatan Primer Tangerang Selatan dalam periode Agustus-Oktober 2017 dengan gejala ISK.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil dan Pembahasan Penelitian

4.1.1. Subjek Penelitian

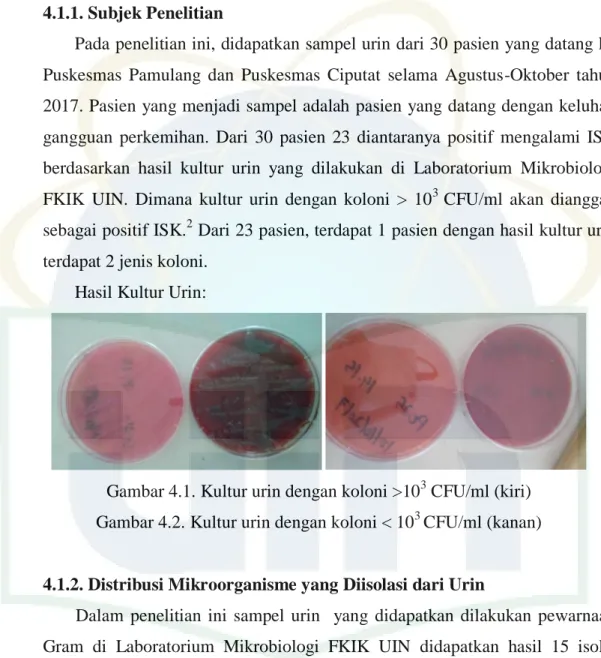

Pada penelitian ini, didapatkan sampel urin dari 30 pasien yang datang ke Puskesmas Pamulang dan Puskesmas Ciputat selama Agustus-Oktober tahun 2017. Pasien yang menjadi sampel adalah pasien yang datang dengan keluhan gangguan perkemihan. Dari 30 pasien 23 diantaranya positif mengalami ISK berdasarkan hasil kultur urin yang dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi FKIK UIN. Dimana kultur urin dengan koloni > 103 CFU/ml akan dianggap sebagai positif ISK.2 Dari 23 pasien, terdapat 1 pasien dengan hasil kultur urin terdapat 2 jenis koloni.

Hasil Kultur Urin:

Gambar 4.1. Kultur urin dengan koloni >103 CFU/ml (kiri) Gambar 4.2. Kultur urin dengan koloni < 103 CFU/ml (kanan)

4.1.2. Distribusi Mikroorganisme yang Diisolasi dari Urin

Dalam penelitian ini sampel urin yang didapatkan dilakukan pewarnaan Gram di Laboratorium Mikrobiologi FKIK UIN didapatkan hasil 15 isolat (62,5%) bersifat bakteri Gram negatif dan 9 isolat (37,5%) bersifat bakteri Gram positif. Hasil kultur urin dilakukan identifikasi dengan mesin Vitek 2 di Laboratorium Mikrobiologi FKUI, hasil identifikasi didapatkan dari 24 sampel bakteri sebagai penyebab paling sering adalah E.coli berjumlah 10 isolat (41,6%), Staphylococcus haemolyticus dan Acinetobacter baumanii masing-masing berjumlah 2 isolat (8,4%.)

Tabel 4.1. Distribusi Mikroorganisme Penyebab ISK yang Diisolasi dari Urin Pasien yang Datang ke Puskesmas Pamulang dan Ciputat

Spesies Mikroorganisme n=24 Jumlah Persentase Gram Negatif (n = 15, 62,5%) Escherichia coli 10 41,6% Acinetobacter baumanii 2 8,4% Klebsiella pneumonia 1 4,17% Stenotrophomonas maltophillia 1 4,17% Raoultelia ornithinolytica 1 4,17% Gram Positif (n = 9, 37,5%) Staphylococcus haemolyticus 2 8,4% Staphylococcus aureus 1 4,17% Streptococcus gallolyticus 1 4,17% Staphylococcus epidermididis 1 4,17% Staphylococcus saprophyticus 1 4,17% Staphylococcus hominis 1 4,17% Corynebacterium amycolatum 1 4,17% Enterococcus faecalis 1 4,17%

Hasil ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan Dini Surya (2013) yang menyatakan penyebab tersering dari ISK adalah E.coli sebesar 58,5%10, begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan di India oleh Rajv Sharan dkk (2013) menyatakan bahwa penyebab tersering ISK di komunitas adalah uropatogen E.coli (UPEC) sebesar 76,56%.11 Hal ini diperkirakan dipengaruhi

oleh faktor E.coli adalah flora normal di saluran pencernaan yang letaknya dekat dengan pangkal uretra, sehingga kemungkinan terjadi kolonisasi ke saluran perkemihan lebih tinggi.5 UPEC menurut David Hilbert(2013) sendiri adalah penyebab dari 80% kasus ISK yang didapat di masyarakat.18

4.1.3. Pola Kepekaan Antibiotik pada Bakteri Gram Negatif yang Diisolasi dari Urin

Didapatkan tingkat resistensi tertinggi dari bakteri Gram Negatif penyebab ISK adalah terhadap antibiotik Ampisilin sebesar 85,7%. Diikuti resistensi terhadap Sefazolin sebesar 50%. Sedangkan tingkat sensitivitas tertinggi adalah terhadap antibiotik Meropenem sebesar 100%.

Tabel 4.2. Pola Kepekaan Mikroorganisme dengan Sifat Gram Negatif yang Diisolasi dari Urin Pasien yang Datang ke Puskesmas Pamulang dan Ciputat

Ket : S : Sensitif, I : Intermediet, R : Resisten, EC: Escherichia coli, AB : Acinetobacter baumanii, KP : Klebsiella pneumonia, RO : Raoultelia ornithinolytica, SM: Stenotrophomonas maltophillia

Ampisilin sendiri adalah antibiotik yang berasal dari golongan penisislin yaitu jenis aminopenisilin. Cara kerjanya adalah dengan menghambat pembentukan mukopeptida untuk pembentukan dinding sel. Antibiotik ampisilin dan golongannya memiliki struktur cincin betalaktam yang berikatan dengan penicilin binding protein (PBP) pada dinding sel bakteri. Ikatan ini akan menghambat pembentukan dinding sel dan menyebabkan kerusakan struktur dinding sel bakteri.2, 13 Akan tetapi cara kerja ini kurang efektif saat digunakan pada mikroorganisme yang memiliki enzim beta laktamase.13 Enzim beta laktamase berkerja dengan memecah cincin betalaktam pada golongan penisilin. Akibatnya cincin betalaktam yang sudah dirusak tidak dapat

Antibiotik EC n=10 AB n=2 KP n=1 RO n=1 SM n=1 Total S I R S I R S I R S I R S I R S I R Seftriakson 8 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 (64,3%) 2 (14,3%) 3 (21,4%) Ciprofloxacin 8 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 (85,7%) 0 2(14,3%) Gentamicin 9 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 13(92,8%) 0 1(7,2%) Meropenem 10 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 14(100%) 0 0 Cefepime 8 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12(85,7%) 0 2(14,3%) Seftazidin 8 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11(78,5%) 0 3(21,4%) Ampisilin 1 0 9 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2(14,3%) 0 12(85,7%) Sefazolin 6 1 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6(42,8%) 1(7,2%) 7(50%) Thrimethoprim/ Sulfamethoxsazole 5 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 9(60%) 0 6(40%)

berikatan dengan PBP sehingga fungsinya sebagai penghambat pembentukan dinding sel tidak efisien.2

Pada penelitian ini didapatkan bahwa 87,5% dari mikroorganisme penyebab ISK didapati sudah resisten terhadap Ampisilin, diduga mikroorganisme tersebut sudah memiliki enzim beta laktamase yang menurunkan kerja antibiotik ampisilin. Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vicky S (2016) bahwa pada pasien ISK yang sensitif terhadap ampisilin cukup rendah, hanya mencapai 29% saja.19 Pada penelitian yang dilakukan oleh Al-Jebouri (2012) menyatakan bahwa mikroorganisme penyebab ISK yaitu E.coli Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus Saprophyticus

dan Serratia marcescenes 66,5% sudah resisten terhadap ampisilin, hanya

Proteus mirabilis yang masih sensitif.20

Antibiotik dengan tingkat resistensi tertinggi kedua yaitu Sefazolin adalah antibiotik yang berasal dari golongan Sefalosporin generasi pertama. Ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Jharna Mandal dkk (2012) yang menyatakan bahwa tingkat resistensi untuk golongan Sefalosporin pada bakteri Gram negatif yang diisolasi dari urin penderita ISK di India sudah mencapai 50-60%.21

Sefazolin memiliki cara kerja yang sama dengan ampisilin yang menghambat sintesis dinding sel.2 Namun golongan sefalosporin memiliki Asam 7-amino-sefalosporanat yang terdiri dari kompleks cincin dihidrotiazin dan cincin betalaktam sehingga golongan sefalosporin tetap efektif terhadap enzim betalaktamase. Namun sefalosporin dapat dirusak oleh enzim sefalosporinase yang dapat bekerja dengan memecah ikatan Asam 7-amino-sefalosporanat. Karena obat golongan ini tidak dapat diserap melalui saluran cerna maka sediaan Sefazolin adalah sediaan yang diberikan secara parenteral.13 Pada umumnya obat ini tidak pernah diberikan pada pasien ISK yang berada di komunitas. Pemberian obat golongan ini biasa diberikan pada pasien yang berada di rumah sakit sehingga dapat diberikan melalui jalur infus. Secara umum antibiotik golongan sefalosporin lebih aktif terhadap bakteri Gram positif.19

Pada antibiotik meropenem yang merupakan antibiotik golongan karbapenem juga berkerja dengan menghambat sintesis dinding sel dengan berikatan dengan PBP2. Spektrum antibiotiknya sangat luas dan bekerja baik pada bakteri Gram negatif dan positif. Sifatnya aktif terhadap sebagian besar

Enterobactericeae dan pada kokus Gram positif bahkan pada bakteri penghasil

betalaktamase pada umumnya. Walaupun begitu antibiotik ini masih dapat resisten pada enzim betalaktamase dikarenakan adanya cincin betalaktam. Indikasi pemberian meropenem adalah untuk pengobatan infeksi berat oleh kuman yang sensitif. Termasuk juga untuk infeksi nasokomial yang diketahui tidak lagi sensitif tehadap antibiotik dari golongan lain.13 Pada bakteri

Pseudomonas aeruginosa sudah terjadi resistensi terhadap golongan

karbapenem yang diakibatkan oleh adanya struktur kanal porin pada dinding sel. Kanal porin ini menyebabkan banyak kandungan antibiotik yang dikeluarkan bahkan sebelum antibiotik dapat mencapai target kerjanya yaitu PBP2 sehingga pada infeksi yang diakibatkan oleh Pseudomonas aeruginosa lebih baik untuk mengkombinasikan golongan karbapenem dengan golongan aminoglikosida.2

Berdasarkan hasil identifikasi dari 15 sampel penyebab ISK Gram negatif salah satu mikroorganisme yang ditemukan adalah Stenotrophomonas

maltophillia. Bakteri Stenotrophomonas maltophillia adalah bakteri basil Gram

negatif dengan sifat aerob obligat, bakteri ini merupakan patogen oppertunistik dengan tingkat virulensi yang rendah. Pada bakteri ini memiliki beberapa faktor predisposisi yang mempengaruhi untuk terjadinya infeksi dari

Stenotrophomonas maltophillia, diantaranya adalah perawatan di rumah sakit,

konsumsi antibiotik tidak rasional dalam jangka panjang, keadaan immunodefisiensi dan gangguan pada sawar mukokutan.22 Pada kasus ISK kebanyakan kasus infeksi Stenotrophomonas maltophillia terjadi pada pasien yang dilakukan pemasangan kateter, hal ini juga dikarenakan bakteri

Stenotrophomonas maltophillia lebih mudah berkolonisasi pada permukaan

plastik seperti kateter.23

Stenotrophomonas maltophillia secara alami sudah mengalami resistensi

Gram negatif. Untuk golongan betalaktam bakteri ini memiliki enzim betalaktamase, enzim penisilinase yang mengandung zink dan sefalosporinase. Sedangkan untuk golongan aminoglikosida, Stenotrophomonas maltophillia memiliki enzim khusus yang dapat memodifikasi susunan kandungan aminoglikosida. Antibiotik yang disarankan untuk digunakan pada infeksi

Stenotrophomonas maltophillia adalah antibiotik dari golongan kotrimoksazol.23Antibiotik golongan kotrimoksazol adalah gabungan dari 2 antibiotik yaitu trimethoprim dan sulfamethoksazol. Tingkat resistensi pada golongan ini cukup rendah karena bila telah terjadi resistensi pada salah satu antibiotik maka mikroorganisme masih sensitif terhadap antibiotik yang tersisa.13 Pada penelitian yang dilakukan Gulmez D dan Hascelik G pada tahun 2005 mengenai pola resistensi Stenotrophomonas maltophillia di Turki menyatakan bahwa telah terjadi multiresistensi sebesar >60% pada bakteri ini terkecuali untuk golongan kotrimoksazol.24

Gambar4.3. Grafik Kepekaan Antibiotik pada Mikroorganisme Gram Negatif

4.1.4. Pola Kepekaan Antibiotik pada Bakteri Gram Positif yang Diisolasi dari urin

Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa pada bakteri Gram positif sebagai penyebab ISK didapatkan tingkat resistensi tertinggi adalah terhadap Amoksisilin dengan persentase sebesar 88,9% diikuti Oksasilin dan Eritomisin

21.40% 14.30% 7.20% 0 14.30% 21.40% 85.70% 50% 40% 14.30% 0 0 0 0 0 0 7.20% 0 64.30% 85.70% 92.80% 100% 85.70% 78.50% 14.30% 42.80% 60% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% Pe rs en tas e M ik ro o rg an is me Jenis Antibiotik

masing-masing sebesar 50%. Sedangkan untuk tingkat sensitivitas tertinggi adalah terhadap Vankomisin sebesar 100%.

Tabel 4.3. Pola Kepekaan Mikroorganisme dengan Sifat Gram Positif yang Diisolasi dari Urin Pasien yang Datang ke Puskesmas Ciputat dan Pamulang

Ket : S : Sensitif, I : Intermediet, R : Resisten, SH: Staphylococcus haemolyticus,

SE : Staphylococcus epidermididis, SA : Staphylococcus aureus, SS : Staphylococcus saprophyticus, SG : Streptococcus gallolyticus, SHo : Staphylococcus hominis, CA : Corynebacterium amycolatum,

EF : Enterococcus faecalis

Amoksisilin dan oksasilin merupakan antibiotik yang berasal dari golongan penisilin sehingga cara kerjanya sama dengan Ampisilin yaitu dengan adanya cincin betalaktam yang dapat berikatan dengan PBP di dinding sel sehingga menghambat pembentukan mukopeptida untuk pembentukan dinding sel.Walaupun memiliki spektrum kerja yang luas Amoksisilin kurang aktif pada kokus bakteri Gram positif dibandingkan dengan Penisilin G.13 Mekanisme resistensi yang sering terjadi pada bakteri kokus Gram positif untuk Amoksisilin adalah dengan adanya enzim betalaktamase yang dapat memecah cincin betalaktam. Selain itu terdapat juga mekanisme pengubahan target antibiotik yaitu PBP.2

Pada bakteri Staphyococcus aureus yang resisten terhadap metisilin (MRSA) ditemukan adanya PBP2a yang dikode oleh gen mecA. Secara fungsinya PBP2a ini tidak berbeda dengan PBP namun cincin betalaktam tidak dapat berikatan dengan PBP2a karena sudah terdapat perbedaan struktur.2 Pada penelitian ini didapatkan tingkat resistensi tinggi dari antibiotik amoksisilin terhadap bakteri Gram positif. Hal serupa juga sesuai dengan penelitian yang

Antibiotik SH n=2 SE n=1 SA n=1 SS n=1 SG n=1 SHo n=1 CA n=1 EF n=1 Total S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R Amoksisilin 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1(11,1%) 0 8(88,9%) Levofloksasin 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7(87,5%) 0 1(12,5%) Klindamisin 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4(57,1%) 0 3(42,9%) Vankomisin 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8(100%) 0 0 Eritromisin 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4(50%) 0 4(50%) Oxacilin 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3(50%) 0 3(50%)

dilakukan oleh Sofia A (2016) bahwa pada bakteri Gram positif penyebab ISK sudah terjadi resistensi 100% untuk antibiotik Amoksisilin.25

Eritromisin yang merupakan antibiotik dari golongan makrolid berkerja dengan menghambat sintesis protein bakteri. Eritromisin akan berikatan dengan Ribosom unit 50S yang diperlukan untuk sintesis protein. Efeknya terutama pada bakteri kokus Gram positif dan kurang efektif pada bakteri Gram negatif.13 Untuk golongan makrolid sering terjadi resistensi terutama pada bakteri Streptococcus dan Staphylococcus yang memiliki mekanisme effluks yang diatur oleh gen msrA. Mekanisme efluks menyebabkan eritromisin keluar dari tubuh bakteri sebelum sempat mencapai target kerjanya. Selain itu mekanisme lain yang sering terjadi adalah pengubahan target kerja eritromisin yaitu Ribosom 50S yang diakibatkan oleh mutasi pada gen erm.2,26

Vankomisin adalah antibiotik dari golongan glikopeptida. Cara kerjanya adalah dengan berikatan pada ujung peptidoglikan dan mengganggu proses transpeptidase untuk menghambat sintesis dinding sel.2 Spektrum kerja vankomisin hanya aktif terhadap bakteri Gram posistif terutama bakteri kokus. Vankomisin juga merupakan antibiotik terpilih untuk bakteri MRSA.13 Mekanisme resistensi untuk antibiotik golongan glikopeptida lebih sering terjadi pada bakteri enterococcus. Resistensi tingkat tinggi pada vankomisin berupa perubahan komponen molekul dinding sel yang dapat menyebabkan Vankomisin tidak dapat berikatan dengan peptidoglikan dinding sel bakteri.2 Dari hasil penelitian yang didapatkan hasil sensitivitas tinggi untuk antibiotik vankomisin menunjukkan bahwa antibiotik ini cocok untuk bakteri penyebab dari Gram positif.

Gambar 4.4. Grafik Kepekaan Antibiotik pada Mikroorganisme Gram Positif

88.90% 12.50% 42.90% 0 50% 50% 0 0 0 0 0 0 11.10% 87.50% 57.10% 100% 50% 50% 0.0% 50.0% 100.0% 150.0%

Amoksisilin Levofloksasin Klindamisin Vankomisin Eritromisin Oxacilin

G o lo n gan M ik ro o rg an is m e Jenis Antibiotik

4.1.5. Pemetaan Kepekaan Antibiotik pada E.coli penyebab ISK pada Pasien yang Datang ke Puskesmas Pamulang dan Ciputat

Pada penelitian ini dari 22 sampel didapatkan 10 sampel adalah E.coli, hasil pemetaan untuk kepekaan antibiotik pada E.coli didapatkan tingkat resistensi tertinggi adalah pada antibiotik Ampisilin sebesar 90% dan diikuti dengan Thrimethoprim/Sulfamethoxsazole sebesar 50%. Sedangkan tingkat sensitivitas tertinggi adalah pada antibiotik Meropenem sebesar 100%.

Tabel 4.4. Pola Kepekaan Antibiotik pada Bakteri E.coli yang menyebabkan ISK

pada Pasien di Puskesmas Pamulang dan Ciputat Tahun 2017

Ket : : resisten : sensitif : intermediet R : Resisten

Hasil penelitian yang sama mengenai tingkat resistensi ampisilin yang tinggi pada E.coli juga didapatkan pada penelitian Kiffer R dkk (2007) di Brazil yang menyatakan bahwa tingkat resistensi tinggi untuk E.coli pada antibiotik ampisilin, sehingga tidak disarankan Ampisilin untuk menjadi

Antibiotik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

R Kadar Konsentrasi Hambat Minimal Antibiotik (µg/mL)

Seftriakson <1 <1 <1 <1 <1 <1 >64 <1 <1 >64 20% Ciprofloxacin 0,5 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 >4 <0,25 <0,25 >4 20% Gentamicin >16 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 10% Meropenem <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0 Cefepime <1 <1 <1 <1 <1 <1 >64 <1 <1 >64 20% Seftazidin <1 <1 <1 <1 <1 <1 16 <1 <1 16 20% Ampisilin >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 >32 <2 >32 90% Sefazolin <4 <4 <4 <4 16 <4 >64 >64 <4 >64 30% Thrimethoprim/ Sulfamethoxsazole <20 <20 <20 >320 <20 >320 >320 <20 >320 >320 50%