TINJAUAN PUSTAKA

Lahan dan Struktur Agraria

Dalam kegiatan pertanian, termasuk perkebunan, lahan (tanah) merupakan faktor produksi penting, karena di atas lahan kegiatan produksi suatu komoditas penghasil ”surplus” dimulai. Bagi petani, sebagaimana menurut Sajogyo (1985), lahan merupakan modal sumber nafkah yang menentukan posisi petani dalam pelapisan masyarakat. Modal lahan akan menentukan kemampuan jangkauan petani ke pangan, perumahan, pendidikan, dan unsur kesejahteraan lainnya.

Lebih lanjut Wiradi (1984) menunjuk kata ”penguasaan” tanah kepada penguasaan efektif. Misalnya, jika sebidang tanah disewakan kepada orang lain maka orang lain itulah yang secara efektif menguasainya. Jika seseorang menggarap tanah miliknya sendiri, misalnya 2 ha, lalu menggarap juga 3 ha tanah yang disewa dari orang lain, maka ia menguasai 5 ha. Sementara itu, konsep ”pemilikan” menunjuk pada penguasaan formal. Melalui konsep pemilikan perorangan, seseorang dapat menguasai sebidang tanah secara mutlak sehingga orang tersebut dapat mengaturnya secara bebas, misalnya menyerahkan kepada ahli warisnya, menjual, serta meminta pihak lain untuk mengusahakan lahan miliknya baik melalui sistem sewa, sakap, atau gadai.

Terkait dengan keberadaan lahan yang menjadi ”objek” penting kegiatan usahatani, maka muncul berbagai pola hubungan, yaitu: (1) hubungan manusia dengan tanah; (2) hubungan manusia dan tanaman; (3) hubungan antara manusia dan benda-benda lain di atas dan di bawah tanah; (4) hubungan antara manusia dan manusia (Wiradi, 1986). Karena rumitnya hubungan itu, maka masalah penguasaan tanah sebaiknya dipahami secara lintas disiplin mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial-budaya, politik dan ekologi. Pola-pola hubungan tersebut selanjutnya akan membentuk struktur agraria baik berupa struktur penguasaan, struktur pengusahaan, dan kemudian akan diikuti oleh struktur distribusi hasil pengelolaan sumber-sumber agraria. Secara spesifik, dinamika struktur agraria merujuk pada gejala penajaman

diferensiasi sosial berdasar akses atau penguasaan terhadap tanah, baik yang kemudian membentuk struktur agraria yang terstratifikasi maupun yang terpolarisasi.

Struktur agraria menurut Wiradi (2009) adalah tata hubungan antar manusia yang menyangkut pemilikan, penguasaan, dan peruntukan tanah yang melalui suatu proses perkembangan tertentu lalu menjadi mapan. Hakikat dari struktur agraria oleh karenanya menyangkut masalah susunan pembagian tanah, penyebaran atau distribusinya, yang pada gilirannya menyangkut hubungan kerja dalam proses produksi. Sedangkan Kuhnen (1995) berpendapat bahwa istilah struktur agraria menunjuk pada semua hasil yang sudah ada dan bertahan dan kondisi kehidupan yang ditemukan dalam suatu wilayah pedesaan. Struktur agraria terdiri atas unsur-unsur sosial, teknologi dan ekonomi yang menentukan produktivitas yang dicapai, penghasilan dan distribusinya, dan situasi sosial penduduk pedesaan. Oleh karenanya struktur agraria meliputi sistem land tenure (struktur agraria sosial) dan sistem land management (struktur agraria teknis dan ekonomis). Sistem land tenure mengatur hak-hak legal atau tradisional individu atau kelompok dalam memiliki tanah dan menghasilkan hubungan-hubungan sosial di antara penduduk pedesaan. Komponen dari land tenure adalah sistem kepemilikan tanah dan sistem organisasi kerja. Oleh karenanya berbagai sistem land tenure berkembang di seluruh dunia, di mana kondisi alam (iklim, tanah, topografi) dan juga faktor sosial (sosial budaya, ideologi politik, tingkat teknologi, penduduk, perubahan-perubahan hubungan biaya dan harga, dan sebagainya) memainkan peranan.

Tata hubungan yang mapan dalam struktur agraria di atas menurut Wiradi (2009) harus dipahami dalam arti relatif dan bukannya permanen sepanjang waktu. Tatanan ini bisa berubah akibat bekerjanya berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya, antara lain: (1) perubahan struktur politik; (2) perubahan orientasi politik; (3) perubahan kebijakan ekonomi; (4) perubahan teknologi; dan (5) faktor-faktor lain sebagai turunan dari keempat faktor tersebut. Demikian juga Kuhnen (1995) berpendapat yang sama bahwa sistem land tenure bukanlah sesuatu yang abadi/kekal, sebaliknya tergantung pada proses perubahan yang terus-menerus. Perubahan kondisi alam dan faktor ekonomi, inovasi teknologi, jumlah penduduk, pengaruh struktur kekuasaan politik membawa perubahan dalam sistem land tenure. Sebagai hasil dari proses yang terus-menerus dalam faktor-faktor yang mengatur dan

membentuk sistem land tenure tersebut, maka suatu sistem land tenure yang ideal tidak dapat terjadi. Pada suatu saat, sistem land tenure khusus adalah kerangka kelembagaan yang mana produksi agraria dan cara hidup diselesaikan di bawah kondisi yang ada. Hal ini saling berkaitan dengan kondisi alam, ekonomi, sosial dan politik. Ketika semuanya berubah, sistem land tenure secara terus-menerus beradaptasi terhadap situasi yang berubah.

Terdapat beberapa unsur (sektor) yang dapat digunakan untuk menganalisa suatu kasus agraria sebagaimana dinyatakan oleh Tuma (dalam Sitorus, 2002), yaitu: (a) kepemilikan tanah (land ownership); (b) konsentrasi tanah dan pendapatan (land and income concentration); (c) diferensiasi sosial (class differentiation); (d) usaha skala besar vs kecil (large vs small scale operation); (e) rasio tanah dan tenaga kerja (land/labor ratio); (f) pengangguran (underemployment); dan (g) kelebihan tenaga kerja (surplus tenaga kerja). Unsur-unsur tersebut dapat menggambarkan struktur agraria dan apabila dilihat dalam jangka waktu yang berbeda (diperbandingkan) maka akan dapat menggambarkan perubahannya.

Hutan Lindung dan Permasalahan Tenurial

Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah “kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.” Pengertian ini mengandung arti tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan (catchment area), di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi-tepi pantai (misalnya pada hutan bakau), dan tempat-tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan. Sedangkan kawasan hutan dalam pengertian di atas adalah: ”...wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

Pemanfaatan hutan lindung (dalam Pasal 26 dan 27) dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatannya dilaksanakan melalui pemberian izin usaha yang semuanya dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi kecuali izin pemanfaatan

jasa lingkungan dapat diberikan pula kepada badan usaha milik swasta Indonesia dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Selain itu, untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha dan diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 31). Dari peraturan-peraturan ini jelas adanya dominasi kuasa negara atas sumberdaya hutan. Tidak tersirat sedikit pun adanya keterlibatan apalagi kedaulatan rakyat dalam penentuan pengelolaan hutan.

Konflik mengenai sumber daya hutan biasanya terjadi sebagai akibat dari tidak jelasnya hak-hak atau hukum yang berhubungan dengan sistem tenurial. Tuntutan-tuntutan ini dapat terjadi antar/antara individu, masyarakat, badan instansi pemerintah atau sektor swasta. Dalam konteks konflik tenurial (penguasaan atas lahan dan sumberdaya alam) di dalam kawasan hutan, rentang jarak yang jauh antara aspek de jure dan de facto patut mendapatkan pencermatan yang mendalam oleh berbagai pihak.

Di satu sisi sistem penguasaan yang diatur oleh hukum negara sangat lemah dalam operasionalnya, sementara sistem yang diatur secara tradisional tidak terdokumentasi dan seringkali kurang mendapat dukungan secara hukum, sehingga keamanan sebagai pemegang hak kurang memadai. Permasalahan tenurial kawasan hutan di Indonesia menurut Santoso (1996) berpusat pada: (a) dualisme pertanahan; (b) tumpang tindih hukum sektoral; (c) hak masyarakat adat; (d) kebutuhan masyarakat non-adat; (e) implementasi kebijakan; dan (f) mekanisme resolusi konflik.

Kontroversi sistem tenurial sumberdaya hutan berkisar seputar perdebatan mengenai Hak Menguasai Negara (HMN) dan Hak Masyarakat Adat (HMA) atas tanah dan sumberdaya alam Indonesia yang telah lama berlangsung, utamanya sejak munculnya UUPA tahun 1960 dan UUPK tahun 1967. Berdasarkan doktrin HMN tersebut, ditafsirkan bahwa negara adalah pemegang otoritas tertinggi berkenaan dengan sumberdaya alam. HMN menempatkan negara tidak sebagai pemilik melainkan sebagai organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia (beberapa ahli mengistilahkan sebagai ”hak ulayat negara”) memberi kekuasaan atau kewenangan, misalnya dalam UUPK, untuk: (a) menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam

memberikan manfaat kepada rakyat dan negara, (b) mengatur pengurusan hutan dalam arti luas, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan. Dalam pelaksanaan HMN, negara dapat menguasakan kewenangan tersebut kepada daerah-daerah swatantra (pemerintah daerah) dan masyarakat hukum adat sepanjang secara nyata masih ada dan tidak bertentangan kepentingan nasional dan perundang-undangan yang berlaku.

Studi-studi tentang konflik sumberdaya hutan, sebagian besar mengenai konflik HPH dan hutan adat yang sebagian besar berada di hutan di luar pulau Jawa. Sedangkan di Jawa, studi-studi yang ada berlokasi di hutan jati yang memang dominan di Pulau Jawa. Salah satunya adalah Santoso5 (2004) yang studinya di suatu distrik kehutanan (Kesatuan Pemangkuan Hutan: KPH) di bawah Perhutani Unit I Jawa Tengah mengambil fokus pada kasus-kasus pencurian kayu, bibrikan lahan, sabotase tanaman, aksi-aksi balas dendam, dan gosip-gosip yang secara khusus ditujukan kepada para petugas kehutanan. Menurutnya, kasus-kasus tersebut tidak berdiri sendiri tetapi juga memiliki pertautan yang sangat erat dengan sejarah panjang dinamika perubahan dan tarik-menarik kekuasaan atas sumber daya hutan yang melibatkan suprastruktur dan substruktur. Sehingga masalah-masalah yang lebih besar seperti dominasi ideologi atau hegemoni, perlawanan sosial, dan sosok kehutanan akademis6 serta kritik-kritiknya perlu mendapat perhatian besar.

Sebelumnya, Peluso (1992) dalam bukunya7 yang terkenal tentang penguasaan sumberdaya hutan dan perlawanan di Jawa secara komprehensif menguraikan sejarah kebijakan kehutanan negara yang dirancang untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan kawasan hutan, jenis pohon tertentu, tenaga kerja, dan ideologi di Jawa serta tanggapan penduduk desa hutan terhadap pengendalian yang diterapkan. Secara khusus juga menampilkan suatu kasus tentang konflik di kebanyakan hutan non-jati. Menurutnya konflik terbesar di hutan non-jati

5 Hery Santoso, Perlawanan di Simpang Jalan: Kontes Harian di Desa-desa Sekitar Hutan di Jawa,

(Jogjakarta: DAMAR, 2004).

6 Serupa dengan “kehutanan ilmiah”, dimana perencanaan pengelolaan kayu dan hasil-hasil

“tradisional” hutan lain seperti getah pinus diproduksi dalam gaya pabrik di perkebunan pohon industri.

7 Nancy L. Peluso, Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan dan Perlawanan di Jawa, Terjemahan

tersebut adalah mengenai tanah hutan dan bukannya pohon-pohonnya sebagaimana di hutan jati. Kasus tersebut menggambarkan bagaimana petani mampu melaksanakan kuasa melalui perlawanan yang berbasis tanah dan melestarikan pelaksanaan pertanian di kawasan hutan negara, demi manfaat mereka bersama. Meskipun tampaknya “daya tembak” mereka secara teknis rendah, kenyataannya mereka unggul dalam perjuangan penguasaan tanah hutan.

Akses lahan hutan dan manfaat yang timbul dari akses itu dimediasi oleh stratifikasi masyarakat. Mereka yang bermodal dapat memperoleh akses ke lahan yang lebih baik dan mampu berinvestasi pada bentuk bercocok tanam yang lebih menguntungkan. Keputusan Perhutani pada waktu alokasi akses lahan sangat menentukan sosok ekonomi politik setempat. Dengan demikian petugas lapang Perhutani menjadi fokus dari banyak ketegangan di tanah hutan negara saat ini. Perhutani sering membantu petani kaya karena dipandang paling mampu menyelesaikan pekerjaan (reforestasi). Namun, justru petani kaya inilah yang memanfaatkan afiliasi Perhutani dengan lembaga eksternal yang bersaing hendak menguasai hutan; petani kaya membelokkan ketidakpuasan dan amarah petani miskin ke arah pihak-pihak luar itu.

Reklaiming dan Teori Akses

Reklaiming adalah salah satu bentuk gerakan sosial. Sebagai gerakan sosial, reklaiming sangat terkait dengan dinamika politik makro. Reklaiming berkaitan langsung dengan terbuka atau tertutupnya struktur politik nasional. Perubahan struktur politik nasional, ditandai dengan jatuhnya kekuasaan presiden Suharto, Mei 1998, menciptakan kondisi obyektif baru di tengah-tengah masyarakat, yaitu terciptanya ruang politik yang memungkinkan keleluasaan ekspresi politik rakyat. Keleluasaan ini mendorong munculnya berbagai ekspresi korban represi negara. Keberadaan gerakan reklaiming dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai kelompok yang mendominasi, baik secara ekonomi maupun politis, berusaha mengklaim terhadap hak atas sumberdaya alam. Kelahiran gerakan reklaiming, dapat dikatakan sebagai conditio sine qua non yang dipicu oleh kejadian yang sama sebelumnya yaitu, perampasan paksa hak atas kepemilikan sumberdaya alam rakyat.

Istilah reklaiming walaupun belum memiliki definisi yang baku, tetapi sudah populer dan jamak digunakan dalam hal kasus-kasus agraria. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “reclaiming” yang berarti “memperoleh kembali”. Sedangkan menurut pengertian yang didefinisikan oleh YLBHI, gerakan reklaiming adalah8:

“Sebuah tindakan perlawanan, yang dilakukan oleh rakyat tertindas untuk memperoleh kembali hak-haknya seperti tanah, air, dan sumber daya alam lainnya, serta alat-alat produksi lainnya secara adil, demi terciptanya kemakmuran rakyat semesta9.”

Sebagai proses “untuk memperoleh kembali hak-hak itu”, maka reklaiming yang dilakukan oleh petani pada dasarnya selalu dilakukan sebagai sebuah respon dari perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh pihak lain kepada meraka.

Selama ini terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai alasan dari tindakan reklaiming (Ardana, 2008), yaitu : pertama, alasan moralitas yaitu adanya penindasan sistemik yang dilakukan oleh penguasa di mana apabila rakyat berhasil mendapatkan kembali hak-haknya atas tanah dan sumber daya alam lainnya bukan mustahil akan terjadi perbaikan kondisi dan posisi rakyat. Kedua, alasan ketidakadilan dan struktur yang menindas yang merupakan konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi politik negara. Ketiga, alasan normatif (yuridis konstitusional) di mana negara dinilai telah gagal dalam mengembang amanat rakyat yang tertuang dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sekaligus kegagalan MPR/DPR dalam menjembatani kepentingan rakyat. Keempat, alasan hubungan sejarah dan nilai-nilai lokal yang melekat pada objek reklaiming (tanah dan sumber daya alam lainnya) yang seringkali dinafikan demi kepentingan penguasa, dan kelima, alasan kewajiban negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Reklaiming hutan lindung oleh warga Sidomulyo merupakan fenomena konflik agraria karena adanya perbedaan kepentingan antara mereka dengan Perhutani. Kepentingan warga adalah akses mereka memanfaatkan sumberdaya hutan sebagaimana dilakukan oleh para leluhur mereka. Sedangkan kepentingan Perhutani adalah menjalankan mandat dari negara untuk menjaga hutan lindung agar

8 Boedhi Wijardjo dan Herlambang Perdana, Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat,(Jakarta: YLBHI dan

RACA Institute, 2001).

9 yang dimaksud dengan rakyat semesta adalah seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya

berfungsi sebagaimana tujuannya yaitu menjaga fungsi lingkungan. Persaingan kepentingan tersebut menyebabkan konflik dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Terkait dengan akses yang merupakan tuntutan warga yang berwujud reklaiming dapat dijelaskan dengan teori akses dari Ribot dan Peluso (2003) yang mendefinisikan akses sebagai: “ kemampuan untuk mengambil keuntungan dari sesuatu seperti obyek material, seseorang, lembaga dan simbol”. Penekanan pada “kemampuan” dibandingkan dengan hak akan membawa perhatian yang lebih luas pada hubungan-hubungan sosial yang membatasi atau memperbolehkan masyarakat memanfaatkan sumberdaya tanpa memperhatikan hubungan kepemilikan (property rights) saja. Teori akses ini berguna untuk mengidentifikasi konstelasi cara, hubungan, dan proses yang memperbolehkan berbagai aktor (para pihak) mengambil keuntungan dari suatu sumberdaya.

Konsep akses memfasilitasi analisis siapa yang sebenarnya mendapatkan keuntungan dari sesuatu dan melalui proses apa mereka dapat melakukannya. Sehingga secara empiris akses berfokus pada isu “siapa yang menggunakan apa dan siapa yang bukan, dalam cara-cara apa, dan kapan (dalam kondisi apa)”. Dan berfokus pada sumberdaya alam sebagai sesuatu yang dipermasalahkan, Ribot dan Peluso (2003) mengeksplorasi jajaran kekuasaan (range of powers) yang mempengaruhi kemampuan orang-orang untuk mengambil keuntungan dari sumberdaya. Kekuasaan yang dimaksud adalah material, budaya dan ekonomi politik dalam “ikatan (bundles)” dan “jaring-jaring (webs)” kekuasaan yang mengatur akses sumberdaya. Ada orang-orang dan lembaga yang “mengontrol” akses sumberdaya sementara yang lain “memelihara” akses mereka melalui mereka yang mempunyai kontrol. Pembedaan dalam hubungan akses ini adalah salah satu cara akses dapat dilihat sebagai suatu analisis yang dinamis, sehingga dapat membantu memahami mengapa ada orang-orang atau lembaga yang mengambil keuntungan dari sumberdaya, baik memiliki hak atau tidak atas sumberdaya tersebut.

Analisis terhadap akses sumberdaya mensyaratkan identifikasi obyek yang diteliti, terutama keuntungan yang berasal dari sumberdaya tertentu. Setelah itu dapat dilanjutkan dengan analisis berbagai mekanisme di mana individu, kelompok atau institusi memperoleh, mengontrol atau memelihara akses dalam kondisi politik dan

budaya tertentu. Mekanisme yang membentuk proses dan hubungan akses dapat dikategorikan dalam akses berdasarkan hak (rights based access) dan akses yang merupakan sejumlah faktor tambahan yang merupakan mekanisme akses yang bersifat struktural dan relasional (structural and relational mechanisms). Faktor-faktor tersebut adalah: teknologi, modal, tenaga kerja, pengetahuan, wewenang, identitas dan relasi-relasi sosial (Ribot dan Peluso, 2003).

Perubahan Sosial dan Konflik

Sebagian besar pakar memandang penting perubahan struktural dalam hubungan, organisasi, dan ikatan antar unsur masyarakat. Sehingga Farley (1990), dalam Sztompka (1993:5), memberikan definisi perubahan sosial sebagai perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Alasan di balik lebih seringnya penekanan ditujukan pada perubahan struktural dari pada tipe lain adalah karena perubahan struktural itu lebih mengarah kepada perubahan sistem sebagai keseluruhan dari pada perubahan di dalam sistem sosial saja. Struktur sosial merupakan sejenis kerangka pembentukan masyarakat dan operasinya. Jika strukturnya berubah, maka semua unsur lain cenderung berubah pula.

Sebelumnya, Mac Iver dan Page (1954) mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan-hubungan sosial (social relationship) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial tersebut. Lebih jauh Soemardjan (1981) menjelaskan bahwa konsep perubahan sosial dimaksudkan untuk mencakup bermacam perubahan di dalam lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan pola tingkah laku antar kelompok di dalam masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan budaya (kultural) mempunyai satu segi persamaan yaitu kedua-duanya menyangkut suatu adaptasi atau perbaikan dalam cara masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Perubahan sosial merupakan suatu gejala yang akan selalu ada dalam masyarakat, karena masyarakat selalu berubah dalam aspek terkecil sekalipun. Perubahan sosial mengacu pada perubahan struktur sosial dan hubungan sosial di masyarakat. Perubahan pada hubungan sosial akan menimbulkan pula perubahan

pada aspek nilai dan norma. Perubahan sosial dapat terjadi karena sebab internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam diri masyarakat, sedangkan faktor eksternal mengacu pada sumber perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Yang termasuk faktor internal yaitu yang berasal dari masyarakat itu sendiri, seperti: perubahan komposisi penduduk, konflik dan penemuan baru. Sedangkan faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar masyarakat, seperti: bencana alam, peperangan, intervensi dan budaya asing. Selain itu, terdapat pula faktor penghambat dan pendorong perubahan. Faktor penghambat yaitu: perkembangan i1mu pengetahuan yang berjalan lambat, sikap tradisional, solidaritas kelompok tinggi, kepentingan, prasangka buruk pada pihak luar dan takut akibat dari perubahan. Faktor pendorong perubahan adalah pendidikan yang maju, sikap menghargai karya orang lain, toleransi dan sistem masyarakat terbuka.

Pemikiran perspektif konflik dalam perubahan sosial menekankan pada adanya perbedaan pada diri individu/kelompok dalam mendukung suatu sistem sosial. Menurut perspektif konflik masyarakat terdiri dari individu yang masing-masing memiliki berbagai kebutuhan (interests) yang sifatnya langka. Keberhasilan individu/kelompok mendapatkan kebutuhan dasar tersebut berbeda-beda, hal ini dikarenakan kemampuan individu/kelompok untuk mendapatkannya pun berbeda-beda. Persaingan untuk mendapatkan kebutuhan itulah yang akan memicu munculnya konflik sosial (Susan, 2009).

Sosiologi konflik kontemporer semakin kompleks dan kadang pragmatis. Proses ini bisa disebut sebagai sosiologi konflik ekletik, yang mengkaji konflik melalui beberapa pendekatan yang bisa disatukan secara pragmatis seperti pendekatan konflik kritis dan humanis. Pendekatan ini menghasilkan analisis sosiologi konflik yang berfokus pada dominasi wacana dan kekuasaan. Persoalan wacana adalah kepentingan apa dan siapa yang mendominasi di dalamnya. Berger dan Luckman (dalam Susan, 2009:77) menyebut negara sebagai lembaga terbesar yang paling kuat dalam menanam kepentingan di wilayah publik. Melalui aparatnya seperti birokrasi dan militer, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa sehingga dapat membentuk atau menentukan realitas sosial dalam koridor kepentingan mereka. Dengan demikian negara merupakan lembaga kekuasaan yang paling besar dalam menentukan wacana-wacana individu.

Para aktor/pihak yang terkait dengan reklaiming berinteraksi bersama untuk membentuk suatu tipifikasi (representasi mental) sepanjang waktu dari masing-masing tindakan para aktor. Oleh karena itu, tipifikasi ini seringkali menjadi dibiasakan (habitualized) dalam berbagai peranan timbal-balik yang dimainkan para aktor dalam interaksinya satu sama lain. Ketika peranan-peranan ini menjadi rutin, interaksi timbal balik yang tertipifikasi itu disebut terinstitusionalisasi/melembaga (institutionalized). Dalam prosesnya, makna (meaning) melekat dan melembaga dalam pengetahuan dan konsepsi individu dan masyarakat. Oleh karenanya kenyataan sosial dikonstruksi secara sosial (teori konstruksi sosial kenyataan Berger & Luckman). Dalam hal ini analisis proses sosial yang berlangsung atau dalam istiliah lain analisis historis menjadi sangat penting untuk memahami terjadinya proses reklaiming ini.

Hutan tidak lagi sekedar arena biofisik (teritorial) melainkan juga sebagai arena sosial di mana kedua belah pihak (masyarakat dan Perhutani) menciptakan manuver, strategi, dan perjuangan demi sumberdaya yang diinginkan. Masyarakat dan Perhutani dengan modal yang dipunyainya berusaha mengukuhkan posisinya dalam kawasan hutan yang diperebutkan penguasaannya.

Pemecahan masalah-masalah agraria bila ditinjau dari sudut pandang sosiologi menurut Tjondronegoro (1999) berarti menganalisa hubungan antar golongan-golongan beserta usaha-usaha merubah hubungan antar lapisan-lapisan masyarakat yang menguasai aset tanah. Artinya ada lapisan yang penguasaannya kuat, ada pula yang lemah atau sama sekali tidak punya kuasa apapun dan menjadi sangat tergantung. Dasar kekuasaan tersebut biasanya terdiri atas suatu kombinasi faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial. Ketiga faktor tersebut sukar dipisahkan secara sempurna. Sebagaimana dijelaskan oleh M. Tauchid (1952), arah politik agraria dapat dilihat dari aneka produk hukum yang dilahirkannya. Ciri terpenting dari politik agraria kolonial adalah pengalokasian sumber-sumber agraria khususnya tanah dan tenaga kerja demi akumulasi modal oleh perusahaan. Untuk melegalkan usaha ini, Agrarische Wet 1870 diundangkan di Hindia Belanda. Agrarische Wet (AW.1870) telah membuka peluang luas bagi investasi perkebunan dan pertanian di lapangan agraria Indonesia. Serangkaian hak atas sumber-sumber agraria diimbuhkan secara lengkap kepada kaum pengusaha yang ingin menguasai tanah-tanah di

Indonesia. Sementara, kaum bumiputera hidup dalam ketiadaan perlindungan atas sumber-sumber agrariaya melalui azas domeinverklaring. Sementara di sisi lainnya, hak-hak adat masyarakat atas tanah dilekatkan sedemikian rupa kepada kelompok-kelompok feodal. Jadilah rakyat hidup dalam dua kewajiban yang menghisap dirinya. Secara ekonomi politik, M. Tauhid menggambarkan bahwa dualisme hukum agraria yang diterapkan oleh Agrarische Wet 1870 sebagai sebuah usaha memuluskan penetrasi dan akumulasi kapitalisme agraria di satu sisi, serta proses menyiapkan secara sistematis suplai buruh dari masyarakat pedesaan yang berwatak borjuasi kecil sekaligus juga dari masyarakat pedesaan yang masih hidup dalam corak feodalisme secara bersamaan ke dalam industri perkebunan yang masuk ke Hindia Belanda.

Sitorus (2004) menjelaskan bahwa konflik agraria merupakan gejala struktural, berpangkal pada ketidakserasian atau benturan kepentingan antar subjek dalam hubungan agraria. Dalam hal ini, apabila dua atau lebih pihak subjek memiliki klaim hak pengusaan atas suatu unit sumber agraria yang sama, maka terjadilah sengketa agraria. Eskalasi konflik sosio-agraria disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain (1) Pemilikan atau penguasaan tanah tidak seimbang dan merata, (2) Ketidakselarasan penggunaan tanah untuk sektor pertanian dan non-pertanian, (3) Tidak berpihaknya politik kebijakan agraria kepada masyarakat ekonomi lemah (wong cilik), (4) Tidak adanya pengakuan terhadap hukum adat (hak ulayat), dan (5) Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam proses pembebasan tanah. Semua faktor di atas merupakan penyebab terjadinya konflik sosio-agraria masa kekinian.

Menurut Wiradi (2000), konflik agraria sebagai suatu gejala sosial merupakan proses interaksi antar dua orang/kelompok atau lebih yang masing-masing memperjuangkan kepentingan antar objek yang sama seperti tanah, air, tanaman, tambang, udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Pada tahap ”berlomba” untuk mendahului objek itu, sifatnya masih dalam ”persaingan”. Tetapi pada saat mereka saling berhadapan untuk memblokir jalan lawan, terjadilah ”situasi konflik”. Jadi, konflik adalah bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Kepentingan aktor merupakan hal penting dalam konflik sosio-agraria. Persoalan konflik seringkali juga dipicu oleh perbedaan kepentingan aktor yang berhubungan dengan tanah (Sitorus, 2004).

Perdebatan agraria di Indonesia terkait perubahan sosial di pedesaan Jawa (Wiradi, 2009:130-138) berawal dari tulisan-tulisan William Collier tahun 1973 dan 1974 yang pada intinya mengandung sejumlah proposisi: (a) pengaruh gabungan antara tekanan jumlah penduduk dan teknologi yang dibawa revolusi hijau (RH) telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam pranata-pranata tradisional di pedesaan Jawa seperti tata cara panen; (b) perubahan tata cara panen merupakan indikasi melemahnya gejala “involusi” (gambaran Gertz mengenai shared poverty) atau salah jalan untuk menangkalnya; (c) teknologi RH menyebabkan terjadinya kesenjangan baik dalam hal penguasaan aset, khususnya tanah maupun pendapatan. Kesimpulan yang kemudian memperoleh “cap” sebagai colletal/populist paradigm ini mendapat reaksi dari Hayami & Kikuchi (1981) yang berpandangan: (a) tekanan penduduk merupakan faktor utama bagi terjadinya perubahan hubungan-hubungan agraris di pedesaan; (b) teknologi justru dapat mengatasi proses pemiskinan dan dapat menangkal proses kesenjangan; (c) institusi tradisional yang ternyata dapat berfungsi sebagai pranata kesejahteraan tidak harus berubah dan sebaiknya tidak diubah, melainkan di-“modernisir” (inovasi) sehingga dapat menjadi penangkal proses diferensiasi sosial.

Hasil kajian Hayami & Kikuchi di atas yang kemudian dikenal sebagai Adapted Neoclassical Paradigm:ANP atau Induced Institutional Innovation Theory: IIIT mendapat reaksi keras dari berbagai peneliti. Salah satunya adalah Gillian Hart (1986) yang juga memberikan kritik terhadap pandangan Collier. Menurut Hart: (a) kedua pandangan tersebut di atas dianggap tidak mampu menjelaskan “timing” dan “laju” perubahan; (b) perubahan hubungan agraris di pedesaan Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh perubahan teknologi atau meningkatnya jumlah penduduk atau komersialisasi melainkan perubahan kondisi politik serta keresahan atau ketegangan dan kontradiksi-kontradiksi yang dilahirkannya; (c) peran negara perlu dimasukkan dalam analisis, yang kemudian muncul teori Exclusionary Labor Arragements:ELA yang merupakan suatu mekanisme dimana negara dan pemilik tanah bukan saja “mengatur tenaga kerja” namun juga “menerapkan kontrol sosial”, sehingga persoalan mobilisasi dukungan politik dan pelaksanaan “hukum dan ketertiban” menjadi kunci untuk menjelaskan agrarian labor arragement.

Ketiga posisi pandangan tersebut di atas ditanggapi oleh seoarang pakar dari FAO, Jonanthan Pincus (1996) yang mengajukan dua tesis utama dalam bukunya yang berjudul Class, Power and Agrarian Change yaitu: (1) faktor-faktor spesifik lokal (sejarah terbentuknya desa, kondisi agroekologis, dan perimbangan kekuatan antara aktor sosial) merupakan pemegang peran utama dalam membentuk pola-pola perubahan sosial pada tingkat desa; (2) faktor-faktor lokal tersebut mempengaruhi arah proses perubahan agraris melalui pengaruhnya atas pembentukan dan perkembangan hubungan antar rumah tangga di tingkat desa. Wiradi dan Manning (1984), White dan Wiradi (1989),dan Wiradi dan Makali (1995) menambahkan aspek lain pada perdebatan di atas mengenai kecenderungan perubahan penguasaan tanah yang menggambarkan terjadinya proses “diferensiasi sosial” di pedesaan Jawa yang ditandai: (a) proses pemusatan penguasaan tanah; (b) tingkat ketunakismaan bertambah tinggi; (c) walaupun proporsi pendapatan dari sektor non-pertanian lebih besar, namun luas pemilikan tanah berjalan sejajar dengan tingkat kecukupan; (d) pada strata pemilikan tanah yang sempit dan tunakisma terdapat proporsi keluarga miskin yang lebih besar, sehingga pemilikan tanah tetap merupakan faktor yang turut menentukan tingkat hidup di pedesaan.

Kerangka Teoritis

Lahan (tanah) merupakan faktor produksi penting dalam pertanian dan merupakan modal sumber nafkah yang menentukan posisi petani dalam pelapisan masyarakat (Sajogyo, 1985). Keberadaan lahan yang menjadi ”objek” penting kegiatan usahatani memunculkan berbagai pola hubungan yang rumit yang selanjutnya akan membentuk struktur agraria baik berupa struktur penguasaan, struktur pengusahaan, dan kemudian akan diikuti oleh struktur distribusi hasil pengelolaan sumber-sumber agraria (Wiradi, 1986). Tata hubungan dalam struktur agraria harus dipahami dalam arti relatif dan bukannya permanen sepanjang waktu yang bisa berubah akibat bekerjanya berbagai faktor, antara lain: perubahan struktur politik, perubahan orientasi politik, perubahan kebijakan ekonomi, perubahan teknologi, jumlah penduduk dan faktor-faktor lain sebagai turunan dari faktor-faktor tersebut (Wiradi, 2009, Kuhnen, 1995). Lahan kebun kopi rakyat warga Sidomulyo merupakan faktor penting dalam membentuk kondisi ekonomi dan sosial mereka.

Struktur agraria pada warga Sidomulyo terutama dalam kebun kopi mengalami perubahan ketika terjadi reklaiming hutan lindung yang kemudian juga dijadikan kebun kopi.

Penguasaan hutan lindung yang diatur oleh hukum negara mengandung permasalahan tenurial yang berpusat pada: dualisme pertanahan, tumpang tindih hukum sektoral, hak masyarakat adat, kebutuhan masyarakat non-adat, implementasi kebijakan, dan mekanisme resolusi konflik (Santoso, 1996). Demikian juga dengan hutan lindung di Sidomulyo yang dikelola oleh Perhutani, dengan adanya reklaiming yang dilakukan oleh warga menjadi arena tarik-menarik kekuasaan atas sumber daya hutan yang melibatkan suprastruktur dan substruktur. Sehingga masalah-masalah yang lebih besar seperti dominasi ideologi atau hegemoni, perlawanan sosial, dan sosok kehutanan akademis serta kritik-kritiknya perlu mendapat perhatian besar (Santoso, 2004). Kasus ini juga dapat menggambarkan bagaimana petani mampu melaksanakan kuasa melalui perlawanan yang berbasis tanah dan melestarikan pelaksanaan pertanian di kawasan hutan negara, demi manfaat mereka bersama. Meskipun tampaknya “daya tembak” mereka secara teknis rendah, kenyataannya mereka unggul dalam perjuangan penguasaan tanah hutan (Peluso, 2006).

Sebagai proses “untuk memperoleh kembali hak-hak pemanfaatan hutan secara adil, demi terciptanya kemakmuran rakyat”, maka reklaiming yang dilakukan oleh warga Sidomulyo pada dasarnya dilakukan sebagai respon dari perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh negara (Perhutani) dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Adapun alasan yang mendasarinya antara lain: moralitas, ketidakadilan dan struktur yang menindas, normatif (yuridis konstitusional), hubungan sejarah dan nilai-nilai lokal, dan kewajiban negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (Ardana, 2008). Tuntutan warga yang berwujud reklaiming hutan lindung sebenarnya lebih pada tuntutan akses, yaitu: “kemampuan untuk mengambil keuntungan dari hutan lindung”. Di mana akan membawa perhatian yang lebih luas pada hubungan-hubungan sosial yang membatasi atau memperbolehkan masyarakat memanfaatkan sumberdaya tanpa memperhatikan hubungan kepemilikan (property rights) saja (Ribot dan Peluso, 2003).

Reklaiming hutan lindung di atas mengarah pada perubahan struktural dalam hubungan, organisasi, dan ikatan antar unsur masyarakat di Sidomulyo atau

menghasilkan perubahan sosial karena mengubah pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial, dan keseimbangan (equilibrium) sosial (Farley, dalam Sztompka, 1993, Mac Iver dan Page, 1954), nilai-nilai, sikap dan pola tingkah laku antar kelompok di dalam masyarakat (Soemardjan, 1981). Perbedaan kepentingan antara warga dan Perhutani pada hutan lindung memunculkan persaingan yang akan memicu munculnya konflik sosial (Susan, 2009). Secara pragmatis (pendekatan konflik kritis dan humanis), reklaiming ini dapat difokuskan pada dominasi wacana dan kekuasaan (kepentingan apa dan siapa yang mendominasi di dalamnya) (Berger dan Luckman, dalam Susan, 2009:77). Para aktor/pihak yang terkait dengan reklaiming berinteraksi bersama untuk membentuk suatu tipifikasi (representasi mental) yang dibiasakan (habitualized) dalam berbagai peranan timbal balik yang kemudian terinstitusionalisasi/melembaga (institutionalized) di mana prosesnya makna (meaning) melekat dan melembaga dalam pengetahuan dan konsepsi individu dan masyarakat. Oleh karenanya kenyataan sosial dikonstruksi secara sosial (teori konstruksi sosial kenyataan Berger & Luckman).

Permasalahan reklaiming berarti menganalisa hubungan antar golongan-golongan beserta usaha-usaha merubah hubungan antar lapisan-lapisan masyarakat yang menguasai hutan lindung. Dasar kekuasaan tersebut terdiri atas suatu kombinasi faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial (Tjondronegoro, 1999). Hasilnya dapat menunjukkan arah politik agraria dengan melihat aneka produk hukum yang dilahirkannya (M. Tauchid, 1952). Sedangkan sebagai konflik agraria, reklaiming merupakan gejala struktural, berpangkal pada ketidakserasian atau benturan kepentingan antar subjek (para pihak) dalam hubungan agraria dengan sumberdaya hutan. Faktornya antara lain: pemilikan atau penguasaan tanah tidak seimbang dan merata, ketidakselarasan penggunaan tanah untuk sektor pertanian dan non-pertanian, tidak berpihaknya politik kebijakan agraria kepada masyarakat ekonomi lemah (wong cilik), tidak adanya pengakuan terhadap hukum adat (hak ulayat), dan lemahnya posisi tawar masyarakat (Sitorus, 2004). Reklaiming juga merupakan proses interaksi antara warga dan Perhutani serta para pihak lainnya yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atas hutan lindung. Pada tahap ”berlomba” atau kontestasi untuk memanfaatkan hutan, sifatnya masih dalam ”persaingan”. Tetapi pada saat mereka saling berhadapan untuk memblokir jalan lawan, terjadilah

”situasi konflik” yang merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan (Wiradi, 2000, dalam Sitorus, 2004).

Perubahan sosial yang terjadi di Desa Sidomulyo akibat reklaiming dipengarui oleh faktor-faktor spesifik lokal (sejarah terbentuknya desa, kondisi agroekologis, dan perimbangan kekuatan antara aktor sosial) yang mempengaruhi arah proses perubahan agraris melalui pengaruhnya atas pembentukan dan perkembangan hubungan antar rumah tangga di tingkat desa (Pincus, 1996). Selain itu juga terdapat kecenderungan perubahan penguasaan tanah yang menggambarkan terjadinya proses “diferensiasi sosial” yang ditandai: proses pemusatan penguasaan tanah; tingkat ketunakismaan bertambah tinggi; luas pemilikan tanah berjalan sejajar dengan tingkat kecukupan; dan proporsi keluarga miskin yang lebih besar. Sehingga pemilikan tanah tetap merupakan faktor yang turut menentukan tingkat hidup di pedesaan (Wiradi dan Manning, 1984, White dan Wiradi, 1989, dan Wiradi dan Makali, 1995).

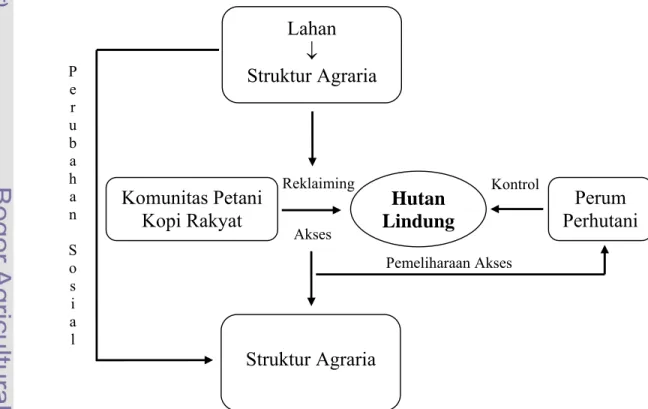

Secara skema, kerangka penelitian tentang perubahan struktur agraria dan harmoni semu yang merupakan studi kasus reklaiming hutan lindung pada komunitas petani kopi rakyat di Desa Sidomulyo dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian Pemeliharaan Akses Akses Kontrol