TINJAUAN PUSTAKA

Tanaman Herbal

Tanaman herbal memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh farmakologi konvensional. Farmakologi konvensional saat ini bersifat single compound yang spesifik khasiatnya terhadap suatu penyakit. Hal ini berbeda dengan tanaman herbal yang memiliki multi compound yang mengandung berbagai macam substansi dengan khasiat yang berbeda sehingga dapat menyeimbangkan efek samping. Farmakologi konvensional umumnya tetap dianggap sebagai pilihan pengobatan karena khasiatnya bersifat spesifik sehingga respon penyembuhannya lebih cepat. Tanaman herbal dianggap sebagai pilihan yang tepat dalam pengobatan penyakit kronis karena memiliki bahan alami yang dapat memperbaiki metabolisme sehingga dianggap lebih aman dalam penggunaan jangka panjang.

Pengobatan herbal mewakili berbagai macam disiplin ilmu seperti botani, sejarah, etnomedisinal dan farmakologi (Wynn dan Fougere 2007). Pengobatan herbal pada hewan diawali dengan adanya perilaku hewan yang mampu melakukan self-treatment saat terserang penyakit. Perilaku alami hewan ini menjadikan salah satu alasan para ahli herbal meneliti tanaman obat dan interaksinya dalam tubuh. Sebagai contoh, kera besar di Tanzania memakan daun-daun berambut yang berasal dari 34 spesies tanaman obat berbeda, tanpa mengunyah namun langsung menelannya. Beberapa daun yang dipilih diketahui mengandung fitokimia aktif dan sebagian tidak, namun semua daun yang dipilih memiliki tekstur permukaan kasar dengan mikrostruktur mirip dengan kait yang biasa disebut dengan trichomes. Dedaunan tersebut biasanya dikonsumsi hewan pada saat musim hujan dimana infestasi cacing meningkat sehingga menyebabkan diare, malaise dan sakit perut (Huffman et al. 1997). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekstur kasar pada permukaan daun berperan sebagai pembersih mekanis cacing yang menginfestasi saluran pencernaan. Dedaunan kasar juga meningkatkan motilitas usus dan merangsang diare, sehingga membantu mempermudah pengeluaran cacing dan toksin yang dihasilkan cacing.

Interaksi dedaunan di dalam tubuh menghasilkan efek yang cepat dalam menanggulangi gejala penyakit yang diderita kera tersebut seperti malaise pada saluran pencernaan (Huffman et al. 1997). Perilaku alami mengonsumsi dedaunan berambut juga telah membantu simpanse di Taman Nasional Kibale, Uganda untuk menyingkirkan infestasi cacing pita (Bertiella studeri) dalam saluran pencernaan (Wrangham 1994).

Perilaku alami juga ditemukan pada simpanse dengan gejala diare, malaise dan infeksi nematode dengan mengonsumsi daun pahit Vernonia amygdalina. Dalam waktu 24 jam, simpanse yang mengonsumsi daun ini sembuh. Waktu persembuhannya serupa dengan masyarakat lokal yang mengonsumsi daun ini untuk mengatasi gejala penyakit saluran pencernaan. Vernonia amygdalina berasal dari Gunung Mahale, Tanzania, yang mengandung tujuh glukosida steroid serta empat sesquiterpene lakton yang mampu membunuh parasit yang menyebabkan schistosomiasis, malaria dan leishmaniasis. Sesquiterpene lakton bukanlah antihelmintik namun antiamoeba, antitumor dan antimikroba. Lapis luar dari daun yang dikunyah oleh simpanse merupakan lapisan yang mengandung vernoniosida B1 yang tinggi dan dapat bersifat sangat toksik terhadap simpanse. Simpanse tidak hanya dapat mencari pakan yang dapat menangani gejala penyakit yang menyerangnya, namun juga mampu menemukan bagian tumbuhan yang memiliki khasiat tanpa bersifat merugikan dirinya (Ohigashi et al. 1994).

Tanaman herbal membutuhkan waktu tertentu untuk pembentukan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, usia kematangan dari bagian tanaman herbal sangat mempengaruhi jumlah dan jenis senyawa yang dikandungnya. Selain itu faktor ekstrinsik seperti suhu, kelembaban udara, iklim dan demografi tanah juga memiliki peranan vital dalam pembentukan senyawa aktif dalam tanaman herbal. Senyawa aktif ini bekerja sama dalam menghasilkan khasiat sehingga apabila salah satu senyawa aktif berhasil diisolasi belum tentu dapat menghasilkan khasiat yang sama.

Badan POM mengelompokkan obat tradisional menjadi tiga, yaitu sediaan jamu, sediaan herbal terstandar dan sediaan fitofarmaka. Sediaan jamu merupakan sediaan obat tradisional yang pemakaiannya secara empiris (berdasarkan pengalaman) (BPOM 2004). Sediaan herbal terstandar merupakan

sediaan obat tradisional yang bahan bakunya harus distandarisasi dan sudah diuji farmakologi secara eksperimental yaitu uji pra klinik, efikasi dan toksisitas. Sediaan fitofarmaka adalah sediaan obat tradisional yang bahan bakunya harus distandarisasi dan harus melalui uji klinik. Pengembangan obat tradisional seperti halnya pengembangan obat modern yaitu melalui uji praklinik dan uji klinik. Uji praklinik meliputi uji farmakodinamik, uji toksikologi dan uji farmasetik, sedangkan uji klinik meliputi uji klinik fase I (dilakukan terhadap 50-150 sukarelawan sehat), uji klinik fase II (dilakukan terhadap 100-200 pasien), uji klinik fase III (dilakukan terhadap 50-5000 pasien) dan post marketing surveillance sebagai uji klinik fase IV. Dalam melakukan pengembangan obat tersebut, bagian tanaman obat yang digunakan dapat berasal dari batang, akar, daun, buah, kulit, biji atau bahkan semua bagiannya. Tanaman obat yang diuji dapat berupa simplisia (bahan alami yang dikeringkan), ekstrak kental, ekstrak kering dan ekstrak cair.

Kepel (Stelechocarpus burahol)

Stelechocarpus burahol merupakan tanaman yang termasuk ke dalam Kingdom: Plantae, Subkingdom: Tracheobinta, Divisio: Magnoliophyta, Klas: Magnoliopsida, Ordo: Magnoliales, Famili: Annonaceae, Genus: Stelechocarpus, Spesies: Stelechocarpus burahol.

Di Indonesia terdapat tiga spesies dari tanaman ini yaitu Stelechocarpus burahol, Stelechocarpus cauliflorus dan Stelechocarpus schefferii. Ketiga spesies ini dapat ditemukan di lembaga observasi herbarium seperti di taman nasional sebagai tanaman koleksi dan tanaman untuk diuji kembangkan propagasinya. Propagasi kepel dilakukan dengan menggunakan biji yang diambil dari buah yang matang. Telah dicoba propagasi dengan cara lain namun gagal (Sunarto 1987, Sunarto1992). Hal inilah yang menyebabkan dilakukannya program penanaman kembali kepel sebagai tanaman langka.

Kepel menjadi salah satu tanaman langka yang masuk ke dalam Daftar Tanaman yang Terancam Punah (Sastrapradja dalam Mogea 2001). Namun kepel dapat ditemukan di berbagai taman nasional seperti Kebun Raya Bogor, Taman Sringanis Bogor (masih dalam bentuk spesimen biji), Taman Nasional Meru Betiri

Jember, Taman Buah Mekarsari dan hutan lindung Leuweng Sancang, Cikalong (Anonim 2 2003). Spesies Stelechocarpus burahol ditanam sebagai pohon ornamen di perkebunan masyarakat Yogyakarta, namun terbatas di daerah selain Yogyakarta. Kepel dapat ditemui di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masyarakat di daerah Garut Selatan, Tasikmalaya selatan dan Banyumas memanfaatkan kepel sebagai buah segar. Selebihnya kepel dapat ditemukan di perkebunan masyarakat seperti di daerah Karang Anyar, Kebumen dan Solo.

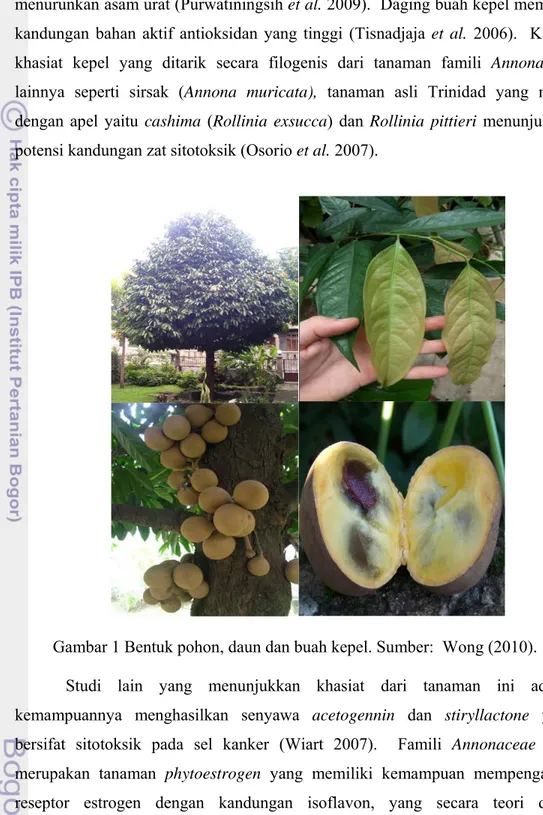

Kepel merupakan tanaman berkayu dengan batang berbentuk silinder. Daunnya tipis, berwarna hijau kehitaman, mengkilat dan berbentuk lonjong. Buahnya berbentuk bulat, berwarna kecokelatan dengan diameter 5-6.3 cm (Umiyah 2005). Daging buahnya memiliki kandungan air yang tinggi sebesar 87-90% sehingga kadar rendemen atau bahan kering yang dimiliki hanya sekitar 10-13% (Darusman 2010). Kepel memiliki biji yang cukup besar dibandingkan ukuran buah keseluruhannya yaitu 27%, sehingga daging buah yang dapat dikonsumsi sangat sedikit, hanya 49% (Verhejj dan Coronell 1997). Pohon kepel mencapai masa berbuah pada usia 6-8 tahun dan hidup di daerah kaki pegunungan dengan ketinggian 150-300 m diatas permukaan laut. Tanaman ini memiliki tajuk berbentuk kubah meruncing dan buah yang menyerupai buah buni (berrylike ripe carpels) yang bertangkai pada batang utama pohon. Kepel berbunga pada bulan September hingga Oktober (Sunarto 1992), Maret hingga Oktober (Backer & Bakhuizen dalam Umiyah 2005) bahkan dapat berbunga pada bulan Juni di Taman Nasional Meru Betiri, Jember (Umiyah 2005). Gambar pohon, buah dan daun kepel disajikan pada Gambar 1.

Masyarakat keraton percaya dengan mengonsumsi buah kepel, bau keringat, bau nafas dan bau air seni menjadi wangi (Fachrurozi 1980; Heyne 1987; Sunarto 1987; Verheij dan Coronell 1997). Zaman dahulu, para Sultan dari Yogyakarta dan Solo menggunakan buah kepel sebagai deodoran tradisional. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian terhadap pasangan. Oleh karena itu, dahulu buah kepel hanya diperbolehkan dikonsumsi oleh putri dan bangsawan Keraton dan dilarang untuk dikonsumsi oleh masyarakat biasa, sehingga kepel hanya dapat ditemukan di dalam wilayah istana (Heyne 1987). Pemanfaatan

tanaman kepel dalam aspek hortikultura, seleksi dan analisis sifat aromatiknya masih belum banyak dilakukan.

Ekstrak daun kepel memiliki sifat sitotoksik yang tinggi terhadap zat kanker carcinoma colorectal (Shiddiqi et al. 2008). Daun kepel juga dapat menurunkan asam urat (Purwatiningsih et al. 2009). Daging buah kepel memiliki kandungan bahan aktif antioksidan yang tinggi (Tisnadjaja et al. 2006). Kajian khasiat kepel yang ditarik secara filogenis dari tanaman famili Annonaceae lainnya seperti sirsak (Annona muricata), tanaman asli Trinidad yang mirip dengan apel yaitu cashima (Rollinia exsucca) dan Rollinia pittieri menunjukkan potensi kandungan zat sitotoksik (Osorio et al. 2007).

Gambar 1 Bentuk pohon, daun dan buah kepel. Sumber: Wong (2010).

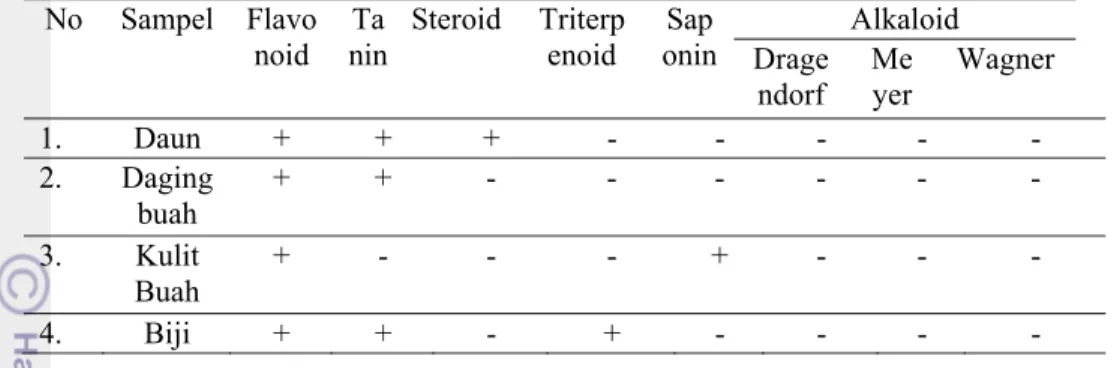

Studi lain yang menunjukkan khasiat dari tanaman ini adalah kemampuannya menghasilkan senyawa acetogennin dan stiryllactone yang bersifat sitotoksik pada sel kanker (Wiart 2007). Famili Annonaceae juga merupakan tanaman phytoestrogen yang memiliki kemampuan mempengaruhi reseptor estrogen dengan kandungan isoflavon, yang secara teori dapat

menghambat enzim DNA isomerase dan tyrosine kinase (Piersen 2003). Kandungan fitokimia kepel menurut Darusman (2010) disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 Kandungan Fitokimia Tanaman Kepel (Darusman 2010).

No Sampel Flavo noid Ta nin Steroid Triterp enoid Sap onin Alkaloid Drage ndorf Me yer Wagner 1. Daun + + + - - - - - 2. Daging buah + + - - - - 3. Kulit Buah + - - - + - - - 4. Biji + + - + - - - - Hati

Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh dengan unit histologi dasar yaitu lobulus. Lobulus hati dikelilingi oleh ruang portal yang berisi cabang-cabang dari buluh empedu, arteri hepatika dan vena porta, yang disebut juga sebagai segitiga Kiernan. Hepatosit merupakan sel parenkim hati yang mengisi lobulus hati dan dipisahkan oleh sinusoid. Di dalam lumen sinusoid terdapat sel-sel Kupffer yang berperan sebagai makrofag residen yang melapisi sinusoid dan memfagositosis bakteri dan benda asing dalam darah sinus hepatikus (Guyton dan Hall 2007). Sel-sel Kupffer mengandung sitokines seperti faktor tumor nekrosis, interleukin dan interferon. Lapisan endotel sinusoid mempunyai pori-pori yang sangat besar. Di bawah lapisan ini terdapat ruang yang sangat sempit yang terletak di antara sel endotel dan hepatosit yaitu ruang Disse atau ruang perisinusoidal.

Hepatosit memiliki retikulum endoplasma yang kasar dan halus, kompleks Golgi, mitokondria, lisosom, peroksisom, glikogen dan lemak. Sel sinusoid memiliki tiga tipe yaitu sel endothelial yang membatasi sinusoid secara tidak teratur, sel-sel Kupffer yang berada di antara sel endotel atau pada lapisan sinusoid dan yang terakhir adalah sel-sel Stellate yang sering disebut dengan sel Ito yang berfungsi menyimpan vitamin A dan kolagen ekstraseluler (Kmiec 2001).

Hati merupakan organ interna yang memiliki banyak fungsi dalam sistem pencernaan diantaranya sekresi empedu, metabolisme lemak, protein dan karbohidrat, gudang penyimpanan makanan dan mineral, fungsi detoksifikasi,

fungsi metabolisme hormon, obat dan racun. Oleh karena itu hati memiliki peranan yang signifikan dalam melepaskan hasil metabolisme zat makanan sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Hati juga berfungsi dalam mengubah produk metabolisme protein menjadi urea untuk diekskresikan oleh ginjal. Selain itu hati memiliki peran dalam mekanisme penggumpalan darah sebagai pertahanan diri. Semua fungsi hati ini didukung dengan kemampuan hati dalam beregenerasi sehingga hati dapat melakukan banyak fungsinya (Maher 1997).

Distribusi peredaran darah dalam organ hati dimulai dari cabang-cabang portal arteri hepatika dan vena porta menuju vena sentralis. Melalui vena sentralis darah dialirkan ke vena hepatika. Unit fungsional hati adalah asinar dengan pusatnya pada saluran portal yang berbeda dengan unit histologinya. Hepatosit berdasarkan sistem asinar dibagi menjadi tiga zona. Zona satu di sekitar saluran portal yang merupakan zona paling teroksigenasi, mengandung konsentrasi nutrisi dan hormon tertinggi. Zona tiga berada di tepi area asinar mengandung sedikit oksigen, dan zona dua sebagai zona intermediet.

Tiap sel hati memiliki dua lapisan sinusoid yang dibatasi oleh mikrovili. Kanalikuli empedu yang dibentuk oleh sel-sel hati juga dibatasi oleh mikrovili. Segitiga Kiernan atau area porta berada di antara tiga atau lebih lobulus dan masing-masing berisi satu atau lebih cabang arteri hepatika, vena porta hepatika dan pembuluh darah limfatik beserta buluh empedu (Aughey dan Frey 2001). Aliran empedu bertolak belakang dengan arah aliran darah.

Sel-sel hati merupakan sel-sel yang mudah melakukan regenerasi sehingga hati masih dapat berfungsi walaupun sel-sel hatinya telah mengalami kerusakan hingga 70% (Guyton dan Hall 2007). Regenerasi sel hati berlangsung sangat cepat dan membutuhkan waktu hanya 5 sampai 7 hari pada tikus. Selama regenerasi, hepatosit diperkirakan mengalami replikasi sebanyak satu atau dua kali, dan setelah mencapai ukuran dan volume hati sebelumnya, hepatosit kembali kepada keadaan semula. Regenerasi hati dipengaruhi oleh Hepatocyte Growth Factor (HGF) yang diproduksi oleh sel mesenkimal di dalam hati dan jaringan lain, namun bukan hepatosit. Selain itu regenerasi hati dapat terjadi karena adanya epidermal growth factor dan sitokin seperti tumor necrosis factor dan interleukin 6 yang terdapat pada sel-sel Kupffer (Guyton dan Hall 2007).

Mencit

Hewan percobaan adalah hewan yang sengaja dipelihara dan diternakkan untuk dipakai sebagai hewan model guna mempelajari dan mengembangkan berbagai macam ilmu dalam skala penelitian atau pengamatan laboratorik (Malole dan Pramono 1989). Mencit termasuk kedalam salah satu jenis hewan percobaan yang sering digunakan karena cepat berkembang biak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetiknya cukup besar serta sifat anatomis dan fisiologisnya tercirikan dengan baik. Mencit jantan dewasa memiliki berat badan berkisar antara 20-40 g, sedangkan mencit betina dewasa memiliki berat badan berkisar antara 25-40 g. Berdasarkan Spiridonova et al. (2003), mencit termasuk kedalam Kingdom: Animalia, Filum: Chordata, Sub Filum: Vertebrata, Kelas: Mamalia, Ordo: Rodentia, Sub Ordo: Myomorpha, Familia: Muridae, Genus: Mus dan Spesies: Mus musculus albinus.