PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN

PENGGUNAAN MINYAK NILAM SERTA PEMANFAATAN

LIMBAHNYA

Feri ManoiBalai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik ABSTRAK

Nilam (Pogestemon cablin Benth) me-rupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang penting, baik sebagai sumber devisa negara dan sumber pendapatan petani. Dalam pengelolaannya melibatkan banyak pengrajin serta menyerap ribuan tenaga kerja. Teknologi pengolahan minyak nilam ditingkat petani umumnya masih tradisional hal ini disebabkan oleh faktor sosial ekonomi dan faktor terbatas-nya teknologi yang diakses sehingga miterbatas-nyak yang dihasilkan mutunya masih rendah. Penge-ringan bahan baku nilam lebih baik tidak lang-sung pada sinar matahari dan penyimpanan bahan tidak lebih dari 1 minggu karena akan menurunkan produksi minyak nilam. Penyu-lingan minyak nilam dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu penyulingan dengan cara direbus, dikukus dan uap langsung. Minyak nilam dapat digunakan dalam industri parfum, sabun dan kosmetika serta obat-obatan. Kemajuan industri menyebabkan terjadinya peningkatan permin-taan minyak didalam maupun diluar negeri. Ekspor minyak nilam Indonesia keluar negeri mencapai puncak pada tahun 1993, sebesar 2.835 ton dengan nilai devisa US$ 20.691.000. Besarnya penggunaan minyak nilam dalam industri parfum, kosmetika dan sabun karena minyak nilam dapat berfungsi sebagai zat pengikat (fiksatif) dan tidak dapat digantikan dengan zat sintetis lainnya. Selain itu minyak nilam juga dapat digunakan sebagai bahan pestisida nabati. Limbah dari hasil penyulingan minyak nilam yang terdiri dari ampas daun dan batang mempunyai potensi dimanfaatkan se-bagai bahan pembuatan dupa, obat nyamuk bakar, dan pupuk kompos serta sisa air dari hasil penyulingan setelah dipekatkan dapat diman-faatkan sebagai bahan baku untuk aroma terapi.

Dengan adanya diversifikasi pemanfaatan lim-bah pengolahan minyak nilam, diharapkan akan dapat meningkatkan nilai ekonomi usahatani nilam.

Kata kunci : Teknologi, penggunaan, minyak nilam, pemanfaatan limbah

PENDAHULUAN

Nilam (Pogestemon cablin Benth) merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang penting, baik sebagai sumber devisa negara maupun sebagai sumber pendapatan petani. Ekspor minyak nilam mencapai puncak tertinggi pada tahun 1993 di-mana volume ekspor mencapai 2.835 ton dan pemasukan devisa masing-masing sebesar US$ 20.691.000. Da-lam 10 tahun terakhir laju peningkatan ekspor mencapai 6 % pertahun. Pada tahun 2004, volume ekspor minyak ni-lam telah mencapai 2.074 ton dengan nilai sebesar US$ 27.137.000. Indone-sia merupakan produsen minyak nilam terbesar di dunia dengan kontribusi se-kitar 90 %. Minyak nilam memiliki potensi strategis di pasar dunia sebagai bahan pengikat aroma wangi pada parfum dan kosmetika (Ditjen Perke-bunan, 2006). Prospek ekspor minyak nilam dimasa datang masih cukup besar sejalan dengan semakin tingginya permintaan terhadap parfum dan kos-metika, trend mode dan belum

ber-kembangnya materi subsitusi minyak nilam di dalam industri parfum maupun kosmetika.

Nilam berasal dari daerah tropis Asia Tenggara terutama Indonesia dan Philipina, serta India, Amerika selatan dan China (Grieve, 2003). Di Indo-nesia, sentra produksi nilam di propinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Suma-tera Utara. Pada sentra tersebut meli-batkan banyak pengrajin serta me-nyerap ribuan tenaga kerja. Sebagai penghasil minyak nilam terbesar, Pro-pinsi Nanggroe Aceh Darusalam mem-berikan kontribusi 70 % terhadap pro-duksi nasional (Anonimous, 2003).

Walaupun tanaman nilam telah dibudidayakan selama hampir 100 tahun, di daerah penghasil utama (Aceh dan Sumatera Utara), namun sampai sekarang teknologi pengolahan hasil-nya masih tertinggal sehingga mutu minyak yang dihasilkan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor sosial ekonomi petani dan faktor teknologi yang diakses masih terbatas.

Minyak nilam merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang digunakan dalam industri parfum, sabun dan kos-metika disamping itu juga dapat di-gunakan sebagai bahan pembuatan pes-tisida nabati. Sedangkan limbah sisa dari hasil penyulingan yang jumlahnya berkisar 40 - 50 % dari bahan baku dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan dupa, obat nyamuk bakar, dan pupuk tanaman atau mulsa. Selan-jutnya air sisa hasil penyulingan minyak nilam setelah dipekatkan masih

dapat dimanfaatkan sebagai aroma terapi.

Minyak nilam diperoleh dari hasil penyulingan daun, batang dan cabang tanaman nilam. Kadar minyak tertinggi terdapat pada daun dengan kandungan utamanya adalah patchauo-ly alkohol yang berkisar antara 30 – 50 %. Aromanya segar dan khas dan mempunyai daya fiksasi yang kuat, sulit digantikan oleh bahan sintetis (Rusli, 1991). Negara-negara pengim-por utama adalah Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Jerman, Belanda, Jepang dan Australia.

Saat ini harga minyak nilam In-donesia dipasaran dunia sangat berfluk-tuasi. Pada tahun 1986 - 1997, harga minyak nilam berkisar antara Rp. 20.500,- - Rp. 40.000,-/kg sedangkan pada tahun 1997 - 1999, pernah men-capai Rp. 1.100.000,- - Rp. 1.400.000,-/kg dan pada tahun 2004 harga minyak nilam menjadi Rp.162.000,-/kg. Hal ini adalah karena produksi minyak nilam Indonesia tidak stabil dan mutunya ti-dak tetap serta beragam. Titi-dak stabil-nya produksi dan mutu mistabil-nyak nilam Indonesia disebabkan karena teknologi pengolahannya yang belum berkem-bang dengan baik.

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN

MINYAK NILAM

Minyak nilam dihasilkan melalui proses penyulingan, sebelum proses penyulingan biasanya dilakukan perla-kuan pendahuluan terhadap bahan yang akan disuling. Perlakuan tersebut dapat dengan beberapa cara yaitu dengan

pengecilan ukuran, pengeringan atau pelayuan dan fermentasi (Ketaren, 1985). Proses tersebut perlu dilakukan karena minyak atsiri di dalam tanaman dikelilingi oleh kelenjar minyak, pem-buluh-pembuluh, kantong minyak atau rambut gladular. Apabila bahan dibiar-kan utuh, kecepatan pengeluaran mi-nyak hanya tergantung dari proses difusi yang berlangsung sangat lambat (Guenther, 1948).

Pengecilan ukuran bahan biasa-nya dilakukan dengan pemotongan atau perajangan. Perlakuan ini bertujuan agar kelenjar minyak dapat terbuka sebanyak mungkin sehingga memu-dahkan pengeluaran minyak dari bahan dan mengurangi sifat kamba bahan tersebut. Namun demikian bahan berupa bunga seperti melati dan daun seperti kayu putih dapat langsung di-suling tanpa pengecilan bahan terlebih dahulu karena sifatnya bahannya lebih mudah pengeluaran minyak dari jaringan (Ketaren, 1985).

Pelayuan dan pengeringan ber-tujuan untuk menguapkan sebagian air dalam bahan sehingga penyulingan berlangsung lebih mudah dan lebih singkat. Selain itu juga untuk meng-uraikan zat yang tidak berbau wangi menjadi berbau wangi (Ketaren, 1985). Menurut Tan (1962) penyulingan daun segar tidak dapat dibenarkan karena rendemen minyak terlalu rendah. Hal ini disebabkan karena sel-sel yang mengandung minyak sebagian terdapat dipermukaan dan sebagian lagi dibagi-an dalam dari daun. Pada penyulingdibagi-an daun segar hanya minyak yang berasal dari permukaan saja yang dapat keluar.

Dengan pelayuan atau pengeringan, dinding-dinding sel akan terbuka se-hingga lebih mudah ditembus uap.

Pengeringan biasanya langsung dibawah sinar matahari, walaupun cara pengeringan tidak langsung lebih baik hasilnya. Penelitian Nurdjanah dan Ma’mun (1994) menyatakan bahwa da-un nilam yang tanpa dijemur atau di-anginkan selama 2 minggu menghasil-kan produksi lebih tinggi yaitu 29,7 ml/2 kg bahan sedangkan dengan di-jemur selama 4 jam di panas matahari menghasilkan minyak nilam 27,0 ml/2 kg bahan. Lebih lanjut dikatakan mi-nyak nilam yang dihasilkan dari daun yang mengalami penjemuran mempu-nyai bilangan ester yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak meng-alami penjemuran. Pengeringan lang-sung dibawah sinar matahari juga me-nyebabkan sebagian minyak nilam akan turut menguap, dan pengeringan yang terlalu cepat menyebabkan daun menjadi rapuh dan sulit disuling. Seba-liknya bila penyulingan terlalu lambat daun akan menjadi lembab dan timbul bau yang tidak disenangi akibat adanya kapang, sehingga mutu minyak yang dihasilkan akan menurun. Pengeringan nilam dilakukan dengan dihamparkan diatas tikar dan dibalik dari waktu ke waktu supaya keringnya merata dan terhindar dari proses fermentasi dan harus dihindari penumpukan bahan da-lam keadaan basah. Tergantung dari teriknya matahari dan kelembaban udaranya, pengeringan membutuhkan waktu selama 3 - 5 hari. Tanda pengeringan sudah cukup apabila sudah timbulnya bau nilam yang lebih

keras dan khas bila dibandingkan daun segar (Guenther, 1948).

Beberapa penelitian telah dila-kukan mengenai perlakuan sebelum penyulingan antara lain untuk men-dapatkan rendemen yang optimum dan mutu yang baik. Irfan (1989) melapor-kan bahwa pengering anginan daun nilam dengan menghamparkannya di-dalam ruang dengan ketebalan 5 - 8 cm selama 3, 6, 9 dan 12 hari. Penyulingan miyaknya dilakukan dengan meng-gunakan cara penyulingan rebus dan kukus dalam ketel 21 cm, ternyata dengan pengering anginan menyebab-kan terjadinya penurunan angka kadar minyak menjadi 31,41 %, bilangan es-ter 9,6515 %, serta komponen golong-an terpen dalam minyak nilam 59,67 %. Sebaliknya bobot jenis menjadi 0,9629; indeks bias 1,5262 dan kompo-nen berat yang polar dalam minyak nilam meningkat dengan semakin lama pengering anginan. Selanjutnya terlihat bahwa lama kering angin tidak ber-pengaruh terhadap rendemen, bilangan asam, putaran optik dan kelarutan minyak dalam alkohol. Semakin ba-nyak proporsi batang dari daun maka semakin berkurang kadar minyak bahan dan rendemen minyak yang dihasilkan. Sebaliknya bobot jenis, indeks bias, puturan optik kearah levo dan komponen berat yang polar dalam minyak meningkat. Perlakuan perban-dingan daun dengan batang tidak ber-pengaruh terhadap bilangan asam dan bilangan ester minyak serta kelarutan minyak dalam alkohol.

Penelitian penyimpanan kering selama dua minggu telah dilakukan

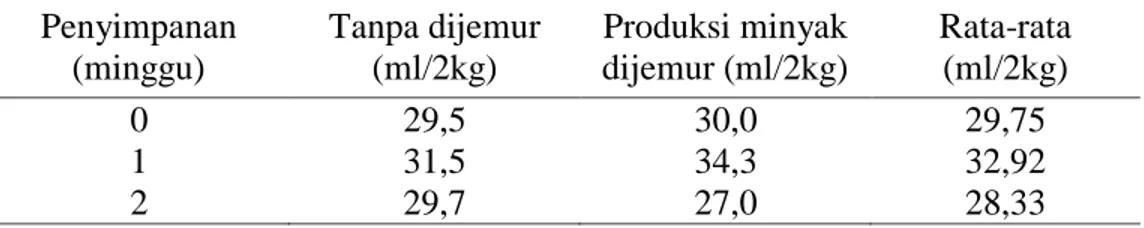

Nurdjanah dan Ma’mun (1994), daun nilam sebagian dikering anginkan di ruang saja dan sebagian lagi dijemur. Ternyata produksi minyak dari daun nilam kering pada 0 minggu ke 1 me-naik, kemudian dari minggu 1 sampai minggu ke 2 terjadi penurunan kem-bali. Untuk itu dianjurkan tidak me-nyimpan daun nilam kering lebih dari 1 minggu. Setelah penyimpanan 1 ming-gu terjadi penurunan produksi minyak 21,3 % (Tabel 1).

Pengolahan minyak nilam dila-kukan dengan proses destilasi. Proses destilasi adalah suatu proses perobahan minyak yang terikat di dalam jaringan parenchym cortex daun, batang dan ca-bang tanaman nilam menjadi uap ke-mudian didinginkan sehingga berobah kembali menjadi zat cair yaitu minyak nilam. Penyulingan minyak nilam da-pat dilakukan dengan menggunakan pipa pendingin yang model belalai gajah atau model bak diam. Pemilihan sistim pipa pendingin ini tergantung di lokasi mana alat akan ditempatkan. Pada daerah-daerah yang airnya sulit atau permukaan air tanahnya rendah, maka model bak diam adalah yang ter-baik. Ketel alat suling yang banyak digunakan di tingkat petani adalah dari drum bekas dan pipa pendinginnya dari besi yang dimasukkan kedalam bak atau saluran air. Hal ini menyebabkan mutunya menjadi rendah karena mi-nyak yang dihasilkan berwarna gelap dan mengandung zat besi. Pada tem-peratur yang tinggi, besi dari drum berada dalam bentuk ion akan terikut dengan uap dan terakumulasi dalam minyak.

Penggunaan peralatan penyuling-an dari bahpenyuling-an stainless steel perlu di-terapkan dan disosialisasikan di tingkat petani, selain untuk meningkatkan kua-litas minyak juga dapat meningkatkan rendemen minyak (Anonimous, 2002).

Dewasa ini juga sudah dikem-bangkan pula modifikasi penyulingan dengan uap langsung yang disebut penyulingan secara hidrodifusi (Meyer, 1984) Untuk mendapatkan mutu mi-nyak yang baik maka alat suling ter-sebut harus terbuat dari plat steinless steel. Adapun standar mutu minyak nilam yang dianjurkan sesuai standar SNI dapat dilihat pada Tabel 2.

Pada penyulingan dengan cara direbus, bahan yang akan disuling kon-tak langsung dengan air mendidih. Bahan tersebut mengapung di atas air atau terendam secara sempurna. Cara penyulingan ini baik digunakan untuk bahan yang berbentuk tepung dan bunga-bungaan yang mudah meng-gumpal jika dikenai panas, tetapi ku-rang baik untuk bahan yang me-ngandung fraksi sabun atau bahan yang larut dalam air. Penyulingan dengan cara dikukus, bahan diletakkan di atas rak-rak atau saringan berlobang.

Ketel suling di isi air sampai permukaan air berada tidak jauh dari saringan. Ciri khas cara ini adalah uap selalu dalam keadaan basah, jenuh dan tidak terlalu panas dan bahan yang akan disuling hanya berhubungan dengan uap dan tidak dengan air panas. Sedangkan penyulingan dengan cara uap, prinsipnya hampir sama dengan penyulingan kukus, tetapi pada pe-nyulingan uap sumber panas terdapat pada ketel uap yang letaknya terpisah dari ketel suling (Guenther, 1948).

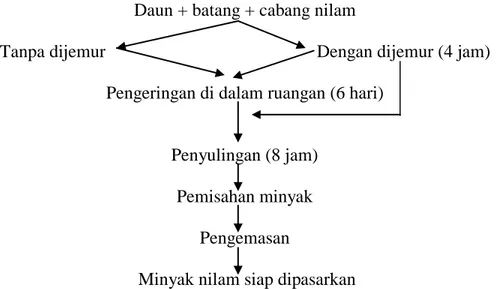

Untuk instalasi skala kecil peng-gunaan penyulingan cara direbus dan cara dikukus lebih menguntungkan. Sedangkan untuk instalasi skala besar atau skala industri penerapan cara penyulingan uap lebih menguntungkan (Ketaren, 1985). Penyulingan nilam dalam tangki steinless steel dengan cara uap memberikan rendemen dan kadar ”patchouli alkohol” yang lebih tinggi dibandingkan cara rebus maupun ku-kus. Makin lama waktu penyulingan, makin tinggi rendemen, bobot jenis, bilangan ester dan kadar ”patchouli alkohol” dari minyak yang dihasilkan. Minyak yang dihasilkan dengan cara ini memenuhi standar SNI. Diagram alir proses penyulingan minyak nilam dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel 1. Produksi minyak nilam dari bahan yang dijemur dan tanpa dijemur selama penyimpanan 0,1 dan 2 minggu.

Penyimpanan (minggu) Tanpa dijemur (ml/2kg) Produksi minyak dijemur (ml/2kg) Rata-rata (ml/2kg) 0 1 2 29,5 31,5 29,7 30,0 34,3 27,0 29,75 32,92 28,33

Tabel 2. Standar Mutu minyak nilam

Karakteristik Syarat

Warna

Bobot Jenis 250C/250C Indeks bias 250C

Kelarutan dalam etanol 90% pada suhu 25 0C ± 3 0C

Bilangan asam Maksimum Bilangan ester, maksimum Minyak kruing Zat-zat asing: a. Alkohol b. Lemak c. Minyak pelikan Rekomendasi : - Bau - Putaran optik

- Kand. Patchouly alkohol minimum

Kuning muda sampai coklat tua 0,943 - 0,983

1.506 - 1,516

Larutan jernih atau opalensi ringan dalam perbandingan volume 1 s/d 10 bagian 5,0

10,0 Negatif Negatif

Segar, khas minyak nilam (-470) - (-660)

30% Sumber: Dewan Standardisasi Nasional (1991)

Daun + batang + cabang nilam

Tanpa dijemur Dengan dijemur (4 jam) Pengeringan di dalam ruangan (6 hari)

Penyulingan (8 jam) Pemisahan minyak

Pengemasan

Minyak nilam siap dipasarkan

Minyak nilam yang dihasilkan disimpan dalam wujud cairan, dikemas dalam drum bersih, kering, keadaan baik, berat netto 200 kg dengan head space sebesar 5 - 10% dari isi drum. Drum penyimpanan minyak nilam ha-rus terbuat dari alumunium atau plat timah putih atau plat besi yang berlapis timah putih, plat besi yang galvanis atau yang didalamnya dilapisi dengan lapisan yang tahan minyak nilam. Un-tuk tujuan ekspor, pada bagian luar drum harus diberi keterangan dengan cat yang tidak mudah luntur, yaitu nama barang, negara asal produk, nama perusahaan, berat netto, berat bruto, negara tujuan dan keterangan yang diperlukan.

Perkembangan teknologi peng-olahan minyak nilam di negara-negara maju sudah demikian pesatnya, namun Indonesia belum mampu mengikuti perkembangan tersebut. Pemacuan in-dustri minyak nilam sangat diperlukan. Disain peralatan yang memenuhi stan-dar yang lebih baik akan meningkatkan rendemen dan kualitas produk, mes-kipun harga peralatan relatif lebih ma-hal, akan tetapi untuk jangka panjang akan lebih murah dan menguntungkan (Harfizal, 2002).

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PENGGUNAAN

MINYAK NILAM

Salah satu kendala yang dialami adalah masih terbatasnya sasaran eks-por minyak nilam karena imeks-portir yang membeli minyak nilam Indonesia ma-sih minim. Sejak munculnya kompe-titor baru seperti Philipina dan China,

daya saing minyak nilam di pasaran internasional menjadi lebih ketat. Pada-hal saat ini banyak sekali produk hilir minyak nilam yang muncul baik sebagai bahan kosmetika, aroma terapi, parfum dan obat-obatan. Selama dua dekade sejak tahun enam puluhan, sebagian besar produk minyak nilam diarahkan sebagai zat pengikat (fik-satif) pada industri parfum. Komponen utama dalam minyak nilam yang di-pakai sebagai zat pengikat tersebut hanya ”pachouli alkohol”.

Berdasarkan kenyataan ini, su-dah saatnya Indonesia tidak lagi mela-kukan ekspor minyak nilam mentah, tetapi harus dilakukan peningkatan nilai tambah dari produk minyak nilam ter-sebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyiapkan teknolo-gi pengolahan minyak nilam ditingkat ekportir, sehingga produk yang dieks-por kepasaran internasional adalah berupa komponen-komponen minor lainnya yang sesuai dengan perkem-bangan industri saat ini.

Minyak nilam adalah minyak atsiri yang diperoleh dari daun, batang dan cabang nilam dengan cara pe-nyulingan. Minyak yang dihasilkan ter-diri dari komponen bertitik didih tinggi seperti patchouli alkohol, patchoulen, kariofilen dan non patchoulenol yang berfungsi sebagai zat pengikat (fiksatif) (Ketaren, 1985). Jenis minyak nilam bersifat fiksatif, oleh karena itu minyak nilam banyak digunakan oleh industri parfum, sabun dan kosmetika atau obat-obatan bahkan juga sebagai pesti-sida.

Industri parfum

Perkembangan industri parfum dalam negeri terus berkembang sehing-ga permintaan akan minyak nilam cu-kup besar, dan ini akan terus berkem-bang sesuai dengan kemajuan teknolo-gi khususnya dalam bidang gaya hidup (style).

Minyak nilam adalah minyak at-siri yang tergolong pada kelompok aroma akhir (end note) dimana aroma-nya dapat bertahan lama, dan miaroma-nyak nilam sendiri sebenarnya telah dapat disebut sebagai parfum (Guenther, 1948).

Menurut Ketaren (1985) minyak nilam dapat berfungsi sebagai zat pengikat yang baik jadi sangat penting sebagai bahan pembuatan parfum. Zat pengikat adalah suatu senyawa yang mempunyai daya menguap lebih ren-dah atau titik uapnya lebih tinggi dari zat pewangi, sehingga kecepatan peng-uapan zat pewangi dapat dikurangi atau dihambat. Penambahan zat pengikat ini didalam parfum bertujuan untuk me-ngikat bau wangi dengan mencegah laju penguapan zat pewangi yang terlalu cepat, sehingga bau wangi tidak cepat hilang. Komposisi minyak nilam yang digunakan dalam suatu parfum dapat mencapai 50%.

Dalam industri parfum, minyak nilam tidak dapat digantikan oleh zat sintetik lainnya karena sangat berperan dalam menetukan kekuatan, sifat dan ketahanan wangi. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang dapat mengikat bau wangi dari bahan pewangi lain dan sekaligus dapat membentuk bau yang

harmonis dalam suatu campuran par-fum (Guenther, 1948).

Industri sabun dan kosmetik

Industri sabun dan kosmetik dalam negeri juga berkembang dengan baik sehingga kebutuhan akan minyak nilam sebagai bahan baku industri terus meningkat.

Fungsi minyak nilam dalam industri sabun dan kosmetik tidak ber-beda dengan pada industri parfum yaitu sebagai zat pengikat agar wewangian tidak cepat hilang pada saat pemakaian. Banyaknya industri sabun dan kos-metik menggunakan minyak nilam se-bagai pengikat karena sampai saat ini minyak nilam masih yang terbaik se-bagai pengikat bahan. Disamping itu juga dapat bermanfaat sebagai antisep-tik untuk mengobati gatal-gatal pada kulit.

Pestisida

Daun Tanaman nilam dapat di-gunakan sebagai bahan baku pestisida, Menurut Dummond (1960) daun nilam digunakan sebagai insektisida terutama untuk mengusir ngengat kain ( Thysa-nura) karena didalam mengandung zat yang tidak disukai oleh serangga ter-sebut, karena terdapat dalam komponen minyak nilam seperti α pinen dan β pinen. Dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa minyak nilam dapat digunakan sebagai pengendali populasi serangga karena sifatnya sebagai bahan penolak dan penghambat pertumbuhan serangga. Sebagai pengendali hama, minyak ni-lam mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai

sa-lah satu bahan baku insektisida nabati. Menurut Mardiningsih, dkk (1998) ada beberapa keuntungan menggunakan insektisida nabati antara lain tidak mencemari lingkungan, lebih bersifat spesifik dan hama tidak mudah menjadi resisten.

Mardiningsih, dkk (1998) mela-porkan bahwa minyak nilam dapat di-gunakan untuk mengendalikan hama, baik hama gudang maupun hama tanaman. Minyak nilam mampu me-matikan populasi Stegobium paniceum, yang merupakan hama ketumbar se-lama penyimpanan. Dengan mengoles-kan sedikit minyak nilam disekitar dinding tempat penyimpanan, populasi Stegobium paniceum dapat berkurang sebesar 25 - 42 % setelah penyimpanan 9 hari.

Menurut Grainge dan Ahmed (1987) bagian akar, batang dan daun tanaman nilam dapat membunuh ulat Crocidolomia binotalis dan Spodotera litura yang merupakan hama penting pada tanaman, sedangkan daun dan pucuk nilam dapat membasmi semut (Formicida) dan kecoa (Blattidae) didalam rumah.

Dari hasil penelitian Mardi-ningsih, dkk (1994) minyak nilam ber-sifat menolak beberapa jenis serangga seperti ngengat kain (Thysanura lepismatidae), Sitophilus zeamais (kumbang jagung), dan Carpophilus sp. (kumbang buah kering). Menurut Grainge dan Ahmed (1987) minyak nilam juga bersifat menolak Aphid (kutu daun), nyamuk dan Pseudaletia unipuncta.

Pemanfaatan lainnya

Selain sebagai pengikat wangi pada parfum, kosmetika dan sabun serta sebagai pestisida ternyata minyak nilam berkhasiat sebagai antibiotik dan anti radang karena dapat menghambat pertumbuahan jamur dan mikroba. Dapat digunakan untuk deodoran, obat batuk, asma, sakit kepala, sakit perut, bisul dan herpes. Minyak nilam meru-pakan minyak eksotik yang dapat meningkatkan gairah dan semangat serta mepunyai sifat meningkatkan sensualitas. Biasanya digunakan untuk mengharumkan kamar tidur untuk memberi efek menenangkan dan mem-buat tidur lebih nyenyak (anti insomia). Dalam hal psikoemosional, minyak nilam termasuk dalam aroma terapi yang belakangan ini semakin populer sebagai salah satu aspek peng-obatan alternatif, karena minyak nilam mempunyai efek sedatif (menenang-kan) dapat digunakan untuk menanggu-langi gangguan depresi, gelisah, tegang karena kelelahan, stres, kebingungan, lesu dan tidak bergairah serta mere-dakan kemarahan.

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PEMANFAATAN

LIMBAH

Limbah hasil prosesing minyak nilam banyak dijumpai diindustri pe-nyulingan minyak nilam. Besarnya volume limbah nilam seringkali men-jadi masalah bagi pihak industri peng-olahan itu sendiri maupun lingkungan. Dengan memanfaatkan limbah tersebut menjadi produk yang berguna

merupa-kan cara bijak yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah.

Hasil samping dari penyulingan minyak nilam adalah limbah yang ter-diri dari ampas sisa daun dan batang, dapat dimanfaatkan sebagai bahan ba-ku pembuat dupa, obat nyamuk bakar, pupuk kompos dan bahan bakar penyu-lingan. Sedangkan air sisa penyulingan dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk aromaterapi. Dengan dimanfaat-kan limbah menjadi produk yang ber-guna juga akan meningkatkan nilai ekonomi dan menambah pemasukan pada industri pengolahan minyak nilam.

Dupa

Sisa dari hasil penyulingan mi-nyak nilam masih dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuat dupa, karena mempunyai aroma yang khas/harum. Ampas tersebut dijemur kemudian di-giling dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuat dupa berbentuk lidi (joss stick). Dalam pemrosesannya bubuk halus ampas dicampur dengan bahan perekat (gum Arabic, dan den-trose), tepung onggok, tepung tem-purung, pewarna dan pewangi lainnya. Semua bahan tersebut dicampur dibuat adonan dan selanjutnya dicetak ber-bentuk lidi.

Obat nyamuk bakar

Seperti diketahui bahwa minyak nilam selain mempunyai aroma yang khas juga bersifat menolak serangga. Dewasa ini industri obat nyamuk bakar berkembang pesat di Indonesia dan pemakaiannya mencapai seluruh pe-losok ditanah air. Komponen yang

ter-kandung dalam formula obat nyamuk bakar antara lain adalah bahan pengisi (organic filler) dan bahan pewangi. Bahan pengisi yang biasa digunakan untuk obat nyamuk bakar antara lain serbuk tempurung kelapa atau ampas tebu. Sedangkan pewangi yang biasa digunakan misalnya kenanga dan bunga melati. Dengan menggunakan ampas dari penyulingan minyak nilam sebagai organic filler, maka obat nyamuk bakar akan beraroma harum ketika digunakan. Sebagai bahan pengisi, ampas nilam selain berbau harum juga bersifat menolak nyamuk ketika obat nyamuk tersebut dibakar.

Penggunaan lainnya

Limbah nilam yang berupa daun-daunan dan batang dapat digunakan se-bagai pupuk kompos atau mulsa. Am-pas nilam yang digunakan sebagai pupuk pada tanaman lada mampu me-ningkatkan produksi lada. Hal ini di-sebabkan karena didalam limbah nilam masih terdapat bahan aktif yang dapat bersifat menolak (repellent) serangga Lophobaris piperis yang merupakan salah satu hama tanaman lada (Mardiningsih, dkk, 1998).

Penggunaan limbah nilam se-bagai pupuk kompos dapat menghemat pemakaian pupuk Nitrogen sebesar 10 % dan disamping itu juga dapat me-ningkatkan kesuburan tanah. Di Beng-kulu limbah nilam disamping diguna-kan sebagai pupuk di sawah, juga ber-fungsi sebagai penolak hama wereng. Kompos limbah sisa hasil prosesing minyak nilam mempunyai kandungan hara yang cukup tinggi dan potensial

bagi sumber pupuk organik alternatif yang bermutuh tinggi (Djazuli, 2002).

Ampas nilam juga dapat diman-faatkan sebagai bahan bakar untuk proses penyulingan, sehingga bisa menghemat bahan bakar. Abu sisa dari pembakaran dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Sedangkan sisa air bekas penyulingan nilam menghasilkan aroma cukup wangi, ini dapat dipekat-kan sehingga digunadipekat-kan untuk aroma terapi. Perlakuan aromaterapi dengan menggunakan sisa air bekas penyuling-an telah bpenyuling-anyak digunakpenyuling-an untuk menenangkan jiwa.

KESIMPULAN

Penyulingan minyak nilam dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu pe-nyulingan dengan direbus, dikukus dan uap langsung, bahan baku nilam se-baiknya tidak dijemur dengan matahari langsung karena akan menurunkan rendemen hasil. Prospek minyak nilam dimasa datang masih cukup besar se-jalan dengan semakin tingginya per-mintaan pasar luar dan dalam negeri. Penggunaan minyak nilam terus me-ningkat sejalan dengan perkembangan industri parfum, sabun dan kosmetik, pestisida dan industri lainnya yang menggunakan minyak nilam sebagai bahan dasarnya. Pemanfaatan limbah berupa ampas dari penyulingan minyak nilam berpotensi besar untuk bahan pembuatan dupa, obat nyamuk bakar, dan pupuk tanaman. serta sisa air pe-nyulingan sebagai bahan untuk aroma terapi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 1991. Standar Nasional Indonesia Minyak Nilam (SNI 06-2385-1991). Dewan Standarisasi Nasional. Jakarta.

Anonimous, 2002. Raw material and processing, WWW. H&rscents. com.

Anonimous, 2003. Data hasil produksi perkebunan Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam dalam sepuluh tahun. Dinas Perkebunan Propinsi NAD. Banda Aceh.

Dummond, H.M., 1960. Patchouly oil. Patchouly oil journal of perfumery and essential oil record.

Ditjen Perkebunan, 2006. Statistik Perkebunan Indonesia 2003 - 2005, Nilam (Patchouli). Departemen Pertanian, Jakarta. 19 hal.

Djazuli, M., 2002. Pengaruh aplikasi kompos limbah penyulingan mi-nyak nilam terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman nilam (Pogostemon cablin L.) Prosiding Seminar Nasional dan Pameran Pertanian Organik. Jakarta, 2 - 3 Juli 2002. hal 323 - 332.

Grainge, E. and S. Ahmed, 1987. Handbook of plant with pest con-trol properties. A Wiley-Intercience Publication, New York.

Grieve, M., 2003. A modern herbal, patchouli, WWW.botanical.com Guenther, E., 1948. The essensial oils.

Vol.1.D. Van Nostrand Compay. Inc., New York, 367 hal.

Harfizal, 2002. Jurnal saint dan tek-nologi, WWW.iptek.net.id

Irfan, 1989. Pengaruh lama kering anginan dan perbandingan daun dengan batang terhadap rendemen dan mutu minyak nilam ( Pogos-temon cablin Bent) Skripsi. Fateta-IPB. Bogor.

Ketaren, S., 1985. Pengantar teknologi minyak atsiri. Balai Pustaka. Jakarta.

Mardiningsih, T.L, Wikardi, E.A, Wiratno dan Ma’mun, 1998. Nilam sebagai bahan baku insektisida nabati. Monograf Nilam. Balittro, Bogor.

Meyer, B., 1984. Natural essential oils. Extraction Processes and Aplica-tion to some Major oils. Perfumer and Flavorist Vol. 9. hal. 93 - 104.

Nurdjannah, N. dan Ma’mun, 1994. Pengeringan bahan dan Penyim-panan daun nilam kering. Pembe-ritaan Litantri XX (1 - 2) : 11 - 15. Puslitbangtri. Bogor.

Rusli, S., 1991. Pemurnian/peningkatan mutu minyak nilam dan daun ceng-keh. Prosiding Pengembangan Tanaman Atsiri di Sumatera, Bukit Tinggi, 4 – 8 - 1991. Balai Pene-litian Tanaman Rempah dan Obat, Bogor. hal. 89 - 96.

Tan Hong Sieng, 1962. Minyak Atsiri. Balai Penelitian Kimia PNPR. Nupika-Yasa Deperindag. Penerbit Kantor dan Penyuluhan Deperin-dag. Bogor.