BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tandan Kosong Kelapa Sawit

Salah satu limbah padat industri kelapa sawit adalah tandan kosong kelapa sawit (TKKS). TKKS dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanah dan tanaman.

Produksi TKKS mencapai 23% dari setiap pengolahan tandan buah segar.

Pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai alternatif pupuk organik juga akan memberikan manfaat lain dari sisi ekonomi (Yan dkk, 2008).

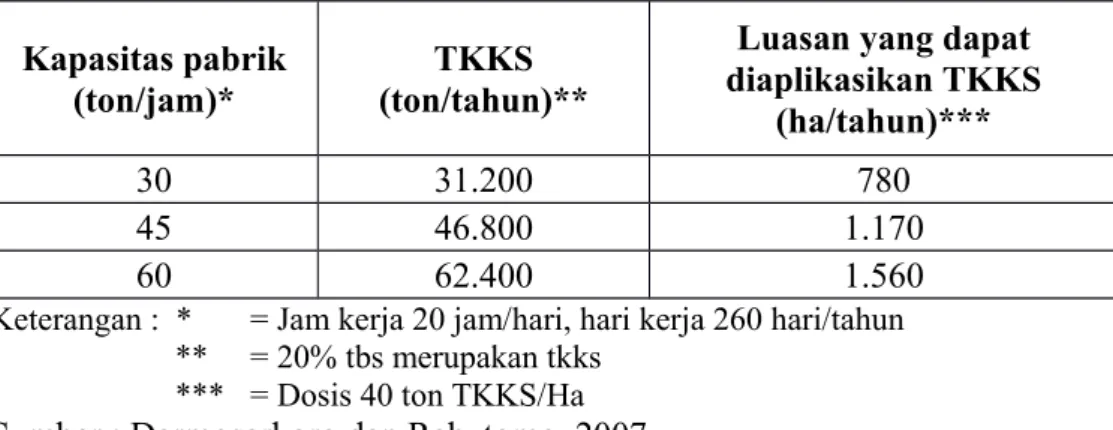

TKKS merupakan salah satu limbah padat kelapa sawit yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit (PKS). Adapun potensi TKKS yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit seperti tercantum pada tabel :

Tabel 2.1 Potensi TKS yang Dihasilkan Oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kapasitas pabrik

(ton/jam)*

TKKS (ton/tahun)**

Luasan yang dapat diaplikasikan TKKS

(ha/tahun)***

30 31.200 780

45 46.800 1.170

60 62.400 1.560

Keterangan : * = Jam kerja 20 jam/hari, hari kerja 260 hari/tahun ** = 20% tbs merupakan tkks

*** = Dosis 40 ton TKKS/Ha Sumber : Darmosarkoro dan Rahutomo, 2007

2.1.1 Karakteristik TKKS

Salah satu potensi TKKS yang cukup besar adalah sebagai bahan pembenah tanah dan sumber hara bagi tanaman. Potensi ini didasarkan pada kandungan TKKS yang merupakan bahan organik dan memiliki kadar hara yang cukup tinggi. Pemanfaatan TKKS sebagai bahan pembenah tanah dan sumber hara ini dapat dilakukan dengan cara aplikasi langsung sebagai mulsa atau dibuat menjadi kompos (Darmosarkoro dan Rahutomo, 2007).

Tabel 2.2 Analisa Kandungan Hara Tandan Kosong Kelapa Sawit C

(%)

N (%)

P (%)

K (%)

Rasio C/N

Mg (%)

B (%)

Cu (%)

Zn (%)

42,8 0,8 0,22 2,9 53,5 0,3 10 23 51

Sumber : Darmosarkoro dan Rahutomo, 2007

TKKS berfungsi ganda yaitu selain menambah hara dalam tanah, juga meningkatkan kandungan bahan organik tanah yang sangat diperlukan bagi perbaikan sifat fisik tanah. Dengan meningkatnya bahan organik tanah maka struktur tanah semakin mantap dan kemampuan tanah menahan air bertambah baik. Perbaikan sifat fisik tanah tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan akar dan penyerapan unsur hara (Ditjen PPHP, 2006).

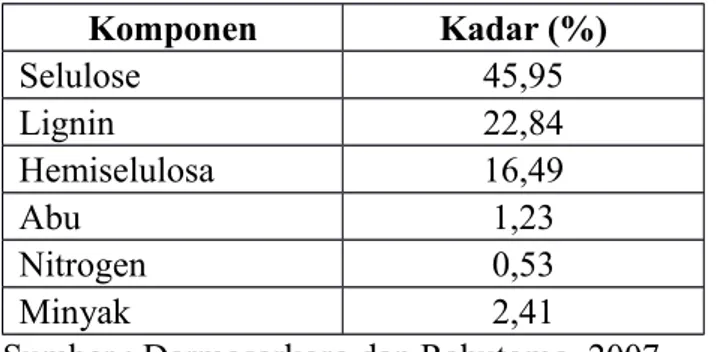

Pengomposan TKKS secara alami memerlukan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 6 - 12 bulan (Sakiah dkk, 2017). Hal ini dipengaruhi oleh kandungan penyusunnya yaitu 45,9% Selulosa, 16,5% hemiselulosa, dan 22,8% lignin.

Kandungan penyusun TKKS ini sukar untuk terdekomposisi (Darmosarkoro, 2007). Untuk itu diperlukan perlakuan khusus dalam pengomposannya seperti penambahan bioaktivator (Ditjen PPHP, 2006).

Tabel 2.3 Komposisi Kimia Tandan Kosong Kelapa Sawit

Komponen Kadar (%)

Selulose 45,95

Lignin 22,84

Hemiselulosa 16,49

Abu 1,23

Nitrogen 0,53

Minyak 2,41

Sumber : Darmosarkoro dan Rahutomo, 2007

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah limbah TKKS yaitu dengan pemanfaatannya menjadi kompos yang memiliki nilai ekologi dan ekonomi yang tinggi. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya permintaan

pupuk kompos sebagai salah satu bentuk dari asupan organik bagi tanaman saat ini (Darmosarkoro dan Rahutomo, 2007).

2.2 Pelepah Kelapa Sawit

Dalam satu hektar perkebunan kelapa sawit terdapat 130–140 batang tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit mengeluarkan 20–30 pelepah setiap tahunnya, dimana 8–22 pelepah diantaranya terdapat buah (panen) dan lainnya tidak menghasilkan buah (prunning), rerata pelepah yang di potong setiap panen dengan bobot 5,40 kg/pelepah (berat basah) (Darmosarkoro, 2012).

Daun kelapa sawit memiliki rumus 1/8. Lingkaran dan spiralnya ada yang spiral kiri dan kanan tetapi kebanyakan putar kanan. Pengenalan ini penting diketahui agar kita mengetahui letak daun dan lain lain. Produksi pelepah selama setahun dapat mencapai 20–30 kemudian akan berkurang sesuai umur menjadi 18–25 atau kurang. Dengan rerata berat pelepah sawit berdasarkan umur tanaman (Darmosarkoro, 2012).

Tabel 2.4 Rerata Berat Pelepah Kelapa Sawit Berdasarkan Umur Tanaman Umur tanaman Berat basah pelepah (kg/pelepah)

Tanaman muda (4-8 tahun) 3,19–5,40

Tanaman Remaja (9–12 tahun) 8,35–11,73

Tanaman Dewasa (13–20 tahun) 13,67–15,07 Sumber : Darmosarkoro, 2012

2.2.1 Karakteristik Pelepah Kelapa Sawit

Panjang cabang daun di ukur dari pangkalnya dapat mencapai 9 meter pada tanaman dewasa sedang pada tanaman muda kurang dari angka tersebut.

Panjang pelepah ini dapat bervariasi tergantung pada tipe varietasnya dan pengaruh kesuburan tanah. Pada tiap pelepah diisi oleh anak daun kiri dan kanan. Jumlah anak daun pada tiap isi dapat mencapai 125-200. Anak daun

yang di tengah dapat mencapai panjang 1,2 meter. Pada satu pohon dewasa dapat dijumpai 40–50 pelepah. Luas permukaan daun sering dipakai untuk tujuan pengamatan pertumbuhan (Darmosarkoro, 2012).

Pelepah kelapa sawit termasuk bahan organik yang relatif sukar didekomposisi karena disusun oleh senyawa yang sukar diputus atau dirombak menjadi senyawa yang lebih sederhana, senyawa organik yang terkandung pada pelepah adalah senyawa lignin, selulose, dan holoselulose.

Apabila mengharapkan dekomposisi secara alamiah maka membutuhkan waktu 4–6 bulan. Agar unsur–unsur yang terkandung pada pelepah dapat digunakan oleh tanaman kelapa sawit (Manalu dkk, 1995).

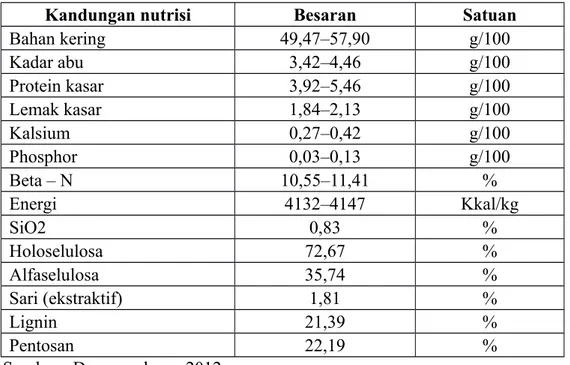

Pelepah kelapa sawit melimpah sepanjang tahun di kebun kelapa sawit dengan hasil pengujian kandungan nutrisi pelepah kelapa sawit dilaboratorium ilmu dan teknologi pakan fakultas pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Tabel 2.5 Kandugan Nutrisi Pelepah Kelapa Sawit

Kandungan nutrisi Besaran Satuan

Bahan kering 49,47–57,90 g/100

Kadar abu 3,42–4,46 g/100

Protein kasar 3,92–5,46 g/100

Lemak kasar 1,84–2,13 g/100

Kalsium 0,27–0,42 g/100

Phosphor 0,03–0,13 g/100

Beta – N 10,55–11,41 %

Energi 4132–4147 Kkal/kg

SiO2 0,83 %

Holoselulosa 72,67 %

Alfaselulosa 35,74 %

Sari (ekstraktif) 1,81 %

Lignin 21,39 %

Pentosan 22,19 %

Sumber : Darmosarkoro, 2012

Data pada tabel 2.5 menunjukkan kandungan pelepah kelapa sawit sangat baik untuk digunakan sebagai pupuk organik, dengan melakukan beberapa manajemen dan pemanfaatan mikroorganisme, memasimalkan penggunaan pelepah kelapa sawit sebagai pupuk organik mulai dari pangkal pelepah sampai ujung daun.

2.3 Mikroorganisme Selulolitik (MOS)

Untuk mempercepat dekomposisi bahan organik yang mengandung senyawa selulosa yang cukup tinggi seperti tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dan pelepah kelapa sawit dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara fisik, kimia dan biologi. Perlakuan secara biologi umumnya dengan menambahkan inokulum mikroorganisme yang berkemampuan tinggi dalam merombak bahan yang akan di dekomposisikan. Pada perombakan ini proses biokonversi dilakukan mikroorganisme selulolitik (MOS). Perombakan selulosa merupakan pemecahan polimer sekunder an hidroglukosa menjadi molekul sederhana yang menghasilkan oligosakarida maupun monomer glukosa atau produk seperti asam organik maupun alkohol (Rao, 1994).

Mikroorganisme selulolitik (MOS) merombak selulosa dengan bantuan enzim selulase, MOS memproduksi dua unit enzim selulase yaitu enzim endo ß1-4 glucanase yang berperan dalam menghidrolisis serat selulosa menjadi rantai pendek, kemudian dilanjutkan dengan enzimekso ß1-4 glucanase yang memecah senyawa oligosakarida rantai pendek menjadi senyawa terlarut.

Selanjutnya unit-unit enzim endo ß1-4 glucanase dan ekso ß1-4 glucanase bereaksi bersama-sama secara sinergis dalam perombakan selulosa (Rexon, 2006).

Pelarutan selulosa menjadi produk terlarut diketahui sebagai gula reduksi sehingga gula reduksi yang berbentuk ini dapat dijadikan indikator aktivitas peningkatan enzim selulase. MOS secara alami sangat umum dijumpai pada tanah-tanah pertanian, hutan atau pada jaringan tanaman yang membusuk.

Mikroorganisme ini terdiri dari berbagai kelompok bakteri mesophilik aerobic seperti Cellulomonas sp, Cytophaga sp, Clostridium sp, Aspergillus sp, Humicola sp dan aktinomisetes Nocardia sp, streptomyces sp (Rao, 1994).

2.4 Kompos

Kompos merupakan pupuk yang dibuat dari bahan sampah organik yang bisa lapuk, seperti pelepah, tandan kosong kelapa sawit, sampah dapur, jerami, rumput, dan kotoran. Yang semua itu berguna untuk kesuburan tanah. Kompos merupakan material organik yang sudah didekomposisi dan digunakan sebagai media tanam, pupuk, dan penyubur tanah. Ada banyak teknik pembuatan kompos, namun prinsipnya sama saja, yaitu mengubah bahan organik yang sudah dianggap sampah atau tidak berguna untuk diproses sedemikian rupa sehingga cocok dijadikan media untuk menggemburkan tanah dan menyuburkan tanaman.

Pengomposan adalah proses alami dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba –mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Pembuatan kompos dilakukan dengan mengatur dan mengonrol proses alami tersebut agar kompos terbentuk lebih cepat. Proses ini meliputi pembuatan campuran bahan yang seimbang, pemberian air yang cukup, serta penambahan aktivator. Kompos sengaja dipilih karena mudah dibuat. Bahan pembuatannya dapat mudah kita dapat dari sisa panen seperti jerami, pelepah kelapa sawit, tandan kosong kelapa sawit, batang jagung, limbah padat hewan bahkan sampah organik rumah tangga dan sampah pasar/kota. Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat kompos pun cukup sederhana dan juga tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Kompos ibarat multivitamin bagi tanah pertanian (Darnoko, 2006).

2.4.1 Karakteristik Kompos

Kompos mampu meningkatkan kesuburan tanah dan merangsang perakaran yang sehat. Kompos mampu memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik, sekaligus meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan airnya. Aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan adanya penambahan kompos. Mikroba ini membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah, menghasilkan senyawa yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman.

Mikroba tanah juga diketahui dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit (Darnoko, 2006).

Kompos menjadi alternatif terbaik dalam pemanfaatan bahan sampah yang tidak digunakan disekitar kita. Dengan memilih dan mengolah secara tepat, bukan tidak mungkin bila hal tersebut akan menjadi lebih bermanfaat.

Pembuatan kompos dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan dengan berbagai cara.

Di lingkungan alam terbuka, proses pengomposan bisa terjadi dengan sendirinya. Lewat proses alami, rumput, daun-daunan dan kotoran hewan serta sampah lainnya lama kelamaan membusuk karena adanya kerja sama antara mikroorganisme dengan cuaca. Proses tersebut bisa dipercepat oleh perlakuan manusia, yaitu dengan menambahkan mikroorganisme pengurai sehingga dalam waktu singkat akan diperoleh kompos yang berkualitas baik. (Suryati, 2014).

2.4.2 Tahap – tahap Pengomposan a. Pemilahan Bahan Baku

Pada tahap ini dilakukan pemilahan bahan baku organik dari limbah industri, limbah pertanian dan limbah rumah tangga. Pemilahan bahan baku harus dilakukan dengan teliti karena akan menentukan kelancaran proses dan mutu kompos yang dihasilkan.

b. Pengecil Ukuran

Pengecil ukuran dilakukan untuk memperluas permukaan bahan baku, sehingga bahan baku dapat dengan mudah dan cepat didekomposisi menjadi kompos.

c. Penyusunan Tumpukan

1. Bahan organik yang telah melewati tahap pemilahan dan pengecil ukuran kemudian disusun menjadi tumpukan.

2. Desain penumpukan yang biasa digunakan adalah desain memanjang dengan ukuran panjang x lebar x tinggi = 2m x 12m x 1,75m atau menggunakan tong plastik.

3. Pada tiap tumpukan dapat diberi terowongan bambu (windrow) yang berfungsi mengalirkan udara di dalam tumpukan dan pada tong dapat di lubangi disekeliling tong.

d. Pembalikan

Pembalikan dilakuan untuk membuang panas yang berlebihan, memasukkan udara segar ke dalam tumpukan bahan, gunanya untuk meratakan proses pelapukan di setiap bagian tumpukan, meratakan pemberian air, serta membantu penghancuran bahan menjadi partikel kecil-kecil.

e. Penyiraman

1. Pembalikan dilakukan terhadap bahan baku dan tumpukan yang terlalu kering (kelembaban kurang dari 50%).

2. Secara manual perlu tidaknya penyiraman dapat dilakukan dengan memeras segenggam bahan dari bagian dalam tumpukan.

3. Apabila pada saat digenggam dan diperas tidak mengeluarkan air, maka tumpukan sampah harus ditambahkan air. Sedangkan jika sebelum diperas sudah keluar air, maka tumpukan terlalu basah oleh karena itu perlu dilakukan pembalikan.

f. Pematangan

1. Setelah pengomposan berjalan antara 30 hingga 40 hari, suhu tumpukan akan semakin menurun hingga mendekati suhu ruangan atau suhu di tempat.

2. Pada saat itu tumpukan telah lapuk, yaitu berwarna coklat tua atau kehitaman. Kompos masuk pada tahap pematangan selama ± 14 hari.

g. Penyaringan

1. Penyaringan dilakukan untuk memperoleh ukuran butiran partikel kompos sesuai dengan kebutuhan serta untuk memisahkan bahan-bahan yang tidak dapat dikomposkan yang lolos dari proses pemilahan di awal proses.

2. Bahan yang belum terkomposkan dikembalikan ke dalam tumpukan yang baru, sedangkan bahan yang tidak terkomposkan dibuang sebagai residu.

h. Pengemasan dan Penyimpanan

1. Kompos yang telah disaring dikemas dalam kantung sesuai dengan kebutuhan pemasaran.

2. Kompos yang telah dikemas disimpan dalam gudang yang aman dan terlindung dari kemungkinan tumbuhnya jamur dan tercemari oleh bibit jamur dan benih gulma atau benih lain yang tidak diinginkan yang mungkin terbawa oleh angin (Dian, 2014).

2.4.3 Manfaat Kompos

Menurut Darnoko (2006) kompos memiliki banyak memanfaat yang ditinjau dari beberapa aspek :

a. Aspek ekonomi.

1. Menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah.

2. Mengurangi volume/ukuran limbah.

3. Memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya.

b. Aspek Lingkungan.

1. Mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah.

2. Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan limbah.

c. Aspek bagi tanah/tanaman.

1. Meningkatkan kesuburan tanah.

2. Memperbaiki struktur dan karateristik tanah.

3. Meningkatkan aktivitas mikroba tanah.

4. Meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah panen)

5. Menekan pertumbuhan/serangan penyakit tanaman.

6. Meningkatkan retensi/ketersediaan hara didalam tanah.

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari kompos, hal tersebut tidak terlepas dari kandungan kompos yang kaya akan unsur hara dan bahan organik yang sangat dibutuhkan tanaman. Berikut kandungan unsur hara yang terdapat dalam kompos.

Tabel. 2.6 Kandungan Rata-rata Unsur Hara dalam Kompos

Komponen Kandungan (%)

Air 41,00-43,00

C-Organik 4,83-8,00

N 0,10-0,51

P2O5 0,35-1,12

K2O 0,32-0,80

Ca 1,00-2,09

Mg 0,10-0,19

Fe 0,50-0,64

Al 0,50-0,92

Mn 0,02-0,04

Sumber : Suryati, 2014

Tabel. 2.7 Standar Kualitas Kompos

No Parameter Satuan Minimum Maksimum

1 Kadar Air % 50

2 Temperatur 0C suhu air tanah

3 Warna kehitaman

4 Bau berbau tanah

5 Ukuran partikel Mm 0,55 25

6 Kemampuan ikat air % 58

7 pH 6,8 7,49

8 Bahan asing % * 1,5

Unsur makro

9 Bahan organik % 27 58

10 Nitrogen % 0,4 -

11 Karbon % 9,8 32

12 Phosfor (P2O5) % 0,1 -

13 C/N-rasio 10 20

14 Kalium (K2O) % 0,2 *

Unsur mikro

15 Arsen mg/kg * 13

16 Kadmium (Cd) mg/kg * 3

17 Kobal (Co) mg/kg * 34

18 Kromium (Cr) mg/kg * 210

19 Tembaga (Cu) mg/kg * 100

20 Merkuri (Hg) mg/kg * 0,8

21 Nikel (Ni) mg/kg * 62

22 Timbal (Pb) mg/kg * 150

23 Selenium (Se) mg/kg * 2

24 Seng (Zn) mg/kg * 500

Unsur lain

25 Kalsium % * 25,5

26 magnesium (Mg) % * 0,6

27 Besi (Fe) % * 2

28 Aluminium (Al) % * 2,2

29 Mangan (Mn) % * 0,1

Bakteri

30 Fecal Coli MPN/gr 1000

31 Salmonella sp. MPN/4 gr 3

Keterangan : * Nilainya lebih besar dari minimum atau lebih kecil dari maksimum Sumber : Standar Kualitas Kompos (SNI 19-7030-2004)

2.5 Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit

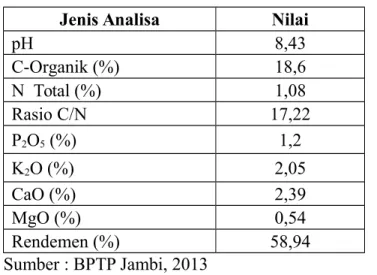

TKKS merupakan limbah padat hasil pabrik kelapa sawit yang jumlahnya cukup besar, yaitu sekitar 6 juta ton per tahun. Salah satu pemanfaatan TKKS adalah dengan dekomposisi TKKS tersebut menjadi pupuk organik.

Pemakaian pupuk organik untuk pertanian memberikan keuntungan- keuntungan ekologis maupun ekonomis. Bahan organik dalam pupuk berperan penting dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, serta mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik/kimia (BPTP Jambi, 2013). Adapun hasil pengomposan yang telah dilakukan oleh BPTP Jambi dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini.

Tabel 2.8 Hasil Pengomposan TKKS Jenis Analisa Nilai

pH 8,43

C-Organik (%) 18,6

N Total (%) 1,08

Rasio C/N 17,22

P2O5 (%) 1,2

K2O (%) 2,05

CaO (%) 2,39

MgO (%) 0,54

Rendemen (%) 58,94

Sumber : BPTP Jambi, 2013

Kompos bahan baku TKKS memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut.

a. Tinggi kandungan Kalium (K) dan Kalsium (Ca) b. Antisipasi kelimpahan limbah TKKS

c. Ramah lingkungan (BPTP Jambi, 2013)

2.6 Kompos Pelepah Kelapa Sawit

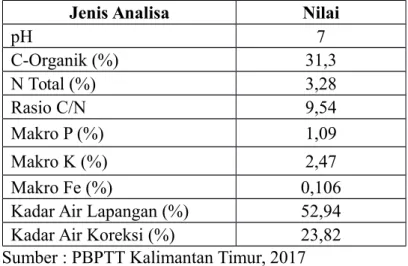

Pelepah daun kelapa sawit yang selama ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat dan lebih bersifat limbah biasanya pelepah ini hanya ditumpuk disekitar pohon saja. Pelepah daun sawit ini berpotensi untuk digunakan sebagai bahan kompos. Pemanfaatan daun kelapa sawit yang dijadikan kompos ini bermula dari banyaknya daun kelapa sawit yang dibuang pada saat pemanenan yang tidak digunakan. Terlebih lagi di perusahaan kelapa sawit, selesai memanen daun kelapa sawit hanya dibuang saja yang semakin menumpuk dilahan perusahaan. Pembuatan kompos dari daun kelapa sawit untuk mempercepat proses dekomposisi (Djuarnani, 2008). Adapun hasil pengomposan yang telah dilakukan oleh PBPTT Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.9 Hasil pengomposan pelepah dan daun kelapa sawit

Jenis Analisa Nilai

pH 7

C-Organik (%) 31,3

N Total (%) 3,28

Rasio C/N 9,54

Makro P (%) 1,09

Makro K (%) 2,47

Makro Fe (%) 0,106

Kadar Air Lapangan (%) 52,94

Kadar Air Koreksi (%) 23,82

Sumber : PBPTT Kalimantan Timur, 2017

Kompos bahan baku TKKS memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut a. Ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah industri kelapa

sawit

b. Mengandung berbagai kandungan hara yang dapat memenuhi kebutuhan hara tanaman

c. Mengurangi limbah industri kelapa sawit yang belum dimanfaatkan secara efektif (PBPTT Kalimantan Timur, 2017).