MENCAPAI VISI 2030: SEBUAH MODEL MAKROEKONOMI

INDONESIA DENGAN PEMODELAN SYSTEM DYNAMICS

TESIS

Karya tulis sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh gelar Magister dari

Institut Teknologi Bandung

Oleh

MUHAMAD KHAIRUL BAHRI

NIM : 24007044

Program Studi : Studi Pembangunan

ABSTRAK

MENCAPAI VISI 2030: SEBUAH MODEL MAKROEKONOMI INDONESIA DENGAN PEMODELAN SYSTEM DYNAMICS

Oleh

MUHAMAD KHAIRUL BAHRI NIM : 24007044

Dua lembaga konsultan keuangan dunia, Price Water House Coopers (2006) dan

Goldman Sachs (2007), memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu

negara dengan kekuatan ekonomi terbesar pada tahun 2050. Goldman Sachs dalam makalahnya yang berjudul N-11: More than Acronym menggolongkan Indonesia dalam kelompok Next-Eleven (N-11) pada urutan ke 7. N-11 adalah kelompok 11 negara yang mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi besar dan diprediksi akan merajai PDB dunia setidaknya paling lambat tahun 2050. Senada dengan Goldman Sachs, Price Water House Coopers juga menetapkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar nomor 6 paling lambat pada tahun 2050 dalam artikel berjudul “The World in 2050”. Bahkan untuk menguatkan prediksi itu telah terbit visi 2030 (www.indforum.org) yang menyatakan bahwa Indonesia akan mampu tampil sebagai negara dengan kekuatan ekonomi ke-lima didunia dengan pendapatan per kapita US$ 18.000 per tahun pada tahun 2030.

Perkembangan ekonomi Indonesia tahun-tahun terakhir ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang positif. Peningkatan besaran PDB (Produk Domestik Bruto) yang ditandai dengan tingkat inflasi yang relatif rendah dan nilai tukar yang relatif stabil menunjukkan peluang Indonesia untuk tampil sebagai negara adidaya ekonomi.

Analisis dengan suatu pendekatan system dynamics menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mempunyai peluang untuk mewujudkan visi 2030, jika arah pembangunan diarahkan dengan meletakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada peningkatan investasi dan penguasaan teknologi. Pendekatan

business as usual dalam perekonomian Indonesia tidak memadai untuk memandu

Indonesia mencapai visi 2030.

Hasil studi menunjukkan bahwa: a) perekonomian Indonesia cenderung ke arah

overheating economy, karena mengandalkan konsumsi sebagai pemacu

ii

pada produk impor; dan d) peningkatan kerjasama industri, perguruan tinggi dan pemerintah dalam mewujudkan visi 2030.

iii

ABSTRACT

ACHIEVING THE VISION 2030: AN INDONESIA MACROECONOMIC MODEL WITH SYSTEM DYNAMICS MODELING

BY

MUHAMAD KHAIRUL BAHRI NIM : 24007044

Price Water House Coopers (2006) and Goldman Sachs (2007), predict that Indonesia will be one of the great economic blockbusters in year 2050. Goldman Sachs in a titled article N-11: More than Acronym supposed that Indonesia will be the seventh world economic blockbuster. N-11 is a group of eleven countries around the world that will dominate world GDP by year 2050. In line with Goldman Sachs, Price Water House Coopers also predict that Indonesia has potential chance to be the sixth economy blockbuster by late 2050 in an article of “The World in 2050”. Indonesian experts who named themselves as Yayasan

Indonesia Forum (www.indforum.org) also has same prediction with those institusions’s prediction. Yayasan Indonesia Forum account Indonesia’s vision of 2030 which suppose that Indonesia will be the top of five of the world largest GDP by year 2030 with predicted income per capita US$ 18.000.

Within later decade, Indonesia noted good economic growth. Indonesia’s economic growth reached (4-6) % per year accompanied by low inflation and stable exchange rate that show Indonesia’s chance to be one of the world largest GDP.

Analysis with system dynamics reveals that Indonesia has chance to achieve the vision 2030, if the economy strengthen investment as leading sector with enhancing technology capability. Analysis also show that business as usual approach not suitable to reach the vision 2030.

iv

minimize our dependency to import by developing suitable industry; and d) enhancing coordination beneath industry, university and government to achieve the vision of 2030.

v

PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS

Tesis S2 yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

vi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan tesis S2 pada Program Magister Studi Pembangunan ITB ini dengan Judul: Mencapai Visi 2030: Sebuah Model Makroekonomi Indonesia Dengan Pemodelan System Dynamics.

Selama pembuatan tesis, penulis menyadari bahwa tesis ini takkan dapat diselesaikan tanpa bantuan dari banyak pihak baik bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muhammad Tasrif, M.Eng, selaku Ketua Program Studi Pembangunan dan sekaligus sebagai dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini.

2. Bapak Dr. Ir. Sonny Yuliar dan Dr. Ir. Indra Budiman Syamwil selaku dosen dan sekaligus sebagai penguji tesis. Banyak sumbangan pemikiran yang kemudian menyempurnakan tesis ini.

3. BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan beasiswa tugas belajar di Institut Teknologi Bandung.

4. Pemerintah Daerah Kota Mataram yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam selama proses pendidikan. Terima kasih khususnya kepada Bapak Mustaan dan Mas Rudi atas bantuan untuk ijin belajarnya.

vii

6. Seluruh rekan-rekan Angkatan 2007 SP-ITB khususnya kelas PU-Bandung, terutama kepada Jopi Herlian Joeniaga, Sri Damar Agustina, Fitri Novitasari, Adri Yanti Rivai serta Nurul Fajri (Rully) yang telah membantu baik berupa saran maupun dukungan moril sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini.

Penghargaan yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Aurik Gustomo yang telah sangat banyak membantu selama penulis melaksanakan studi, baik bantuan moril dan materiil.

Tesis ini juga saya persembahkan untuk Bapak-Ibu, my beloved wife (Rida), dan

my funny little girls (Ema dan Alia) atas kesabaran, doa dan dukungan kepada

penulis selama dalam menyelesaikan studi.

Yang terakhir, semoga saja tesis ini memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan Indonesia.

Bandung, September 2008

viii

DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

ABSTRACK ... iii

PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS ... v

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

DAFTAR GAMBAR …... xii

DAFTAR TABEL ... xiv

BAB I Pendahuluan I.1 Latar belakang ... 1

I.2 Perumusan masalah ……… 2

I.3 Tujuan penelitian ... 5

I.4 Lingkup Permasalahan ... 5

I.5 Metodologi penelitian ... 5

I.6 Sistematika Pembahasan ... 6

BAB II Landasan Pustaka II.1 Pengertian Produk Domestik Bruto ……... 7

II.1.1 Beberapa Indikator Ekonomi ……….……….. 9

II.2 Masalah Pengangguran ……… 12

II.3 Teori Pertumbuhan Solow ……… 14

II.3.1 Potensial Output ……… 15

II.3.2 Pengertian Produktivitas ……… 17

II.4 System Dynamics ……… 19

II.4.1 Sejarah dan Prospeknya di Masa Datang ………… 19

II.4.2 Sejarah dan Asal-Muasal ……… ………… 20

II.4.3 Prinsip System Dynamics ……… ………… 21

II.4.4 Aplikasi-Aplikasi System Dynamics ……….. 26

ix

BAB III Metodologi Penelitian

III.1 System Dynamics Sebagai suatu Metodologi ... 31

III.2 Pemodelan System Dynamics ……….. 32

III.2.1 Proses Pengenalan Masalah ………. 33

III.2.2 Konseptualisasi Sistem .……… 35

III.2.3 Formulasi Model .……… 35

III.2.4 Pengujian dan Pengembangan Model ……… 37

III.2.5 Analisis Kebijakan dan Penggunaan Model ……… 43

BAB IV Gambaran Umum Perekonomian Indonesia dan Model Makroekonomi IV.1 Gambaran Makroekonomi Indonesia ………. 45

IV.1.1 Pertumbuhan PDB dari segi Pengeluaran …………. 45

IV.1.2 Pertumbuhan PDB dari segi Lapangan Usaha …….. 46

IV.2 Model Dasar Makroekonomi dalam Sistem Dinamis . 50 IV.2.1 Sektor Pengeluaran Pemerintah (GS-Government Spending)………. 53

IV.2.2 Sektor Potensial Output, Aggregate Demand dan Net Ekspor ……….. 55

IV.2.3 Sektor Permintaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek (Long Run Expexted Demand = LED dan Short Run Expected Demand=SED) ……… 57

IV.2.4 Sektor Tenaga Kerja, Kapital, dan Pendapatan Per Kapita …58 IV.3 Uji Validitas Model ……….. 59

IV.4 Perilaku Model ….……….. 62

BAB V Analisis Dan Pembahasan V.1 Simulasi Berbagai Skenario ……..……….. 66

V.1.1. Skenario Business as Usual ………. 66

V.1.2. Skenario pertumbuhan Macan Asia ………. 66

V.1.3. Skenario peningkatan (Industri Padat Modal) ……….. 67

V.2 Analisis Hasil Simulasi……….……….……… 68

V.3 Perbandingan Pertumbuhan Output dan Tingkat Pengangguran ………..……….………. 74

x

V.5 Struktur Industri Indonesia dan Kemampuan Iptek Indonesia ……… 76

V.6 Modal Sosial Pembangunan ……… 79

BAB VI Kesimpulan dan Saran

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Persamaan model (dalam Powersim) ………. 86 Lampiran 2 Prosedur Statistik Pengujian Model ………...………. 89 Lampiran 3 Fitting ( )Alpha ……….……… 93 Lampiran 4 Pentingnya TPF (Total Productivity Factor) dan Interaksi

TPF dengan

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rasio Hutang Indonesia terhadap PDB ……….……….. 2

Gambar 1.2 Pertumbuhan PDB dan PDB per kapita ……….. 3

Gambar 2.1 PDB harga konstan 1993 & 2000 dan PDB harga berlaku …. 8 Gambar 2.2 Perbandingan Deflator PDB dan IHK (tahun dasar 2000)….… 10 Gambar 2.3 System Dynamics sebagai suatu metoda ……… 22

Gambar 2.4 PDB Per Kapita Indonesia, 1990 – 2030 ……….. 28

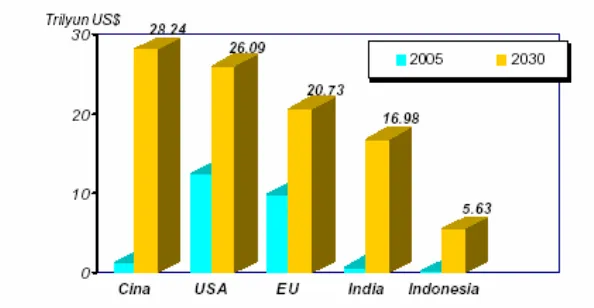

Gambar 2.5. GDP Harga Berlaku 5 Negara Terbesar, 2005 dan 2030 …… 28

Gambar 3. 1 Sebuah sistem ………. ……… 31

Gambar 3.2 Prosedur pemodelan system dynamics menurut Saeed (1994) . 33 Gambar 4.1 Pertumbuhan PDB Indonesia dan Persentase Sektor Pertanian vs Sektor Pengolahan terhadap PDB Indonesia ………. 49

Gambar 4.2 Causal Loop Model Makroekonomi ……..………. 51

Gambar 4.3 Flow Diagram Sektor Government dan Permanent Income . 54 Gambar 4.4 Flow Diagram Sektor Aggregate Demand, Potential Output dan Inflasi serta Net Export ……….………. 56

Gambar 4.5 Flow Diagram Sektor Kapital, SED dan LED ……… 57

Gambar 4.6 Flow Diagram Sektor Tenaga Kerja dan Pendapatan per Kapita.58 Gambar 4.7 Flow Diagram Sektor Padat Modal ……… 59

Gambar 4.8 Hasil berbagai simulasi skenario dasar (business as usual)…. 63 Gambar 5.1 Causal loop dan TPF ……… …………...…... 65

Gambar 5.2 Output PDB (Rp) ...……….. 67

Gambar 5.3 Pendapatan Per Kapita (US$ per jiwa-thn) ………... 67

Gambar 5.4 Potential Output (Rp) ……….. 67

Gambar 5.5 Kapital Output Ratio ……….. 67

Gambar 5.6 Koefisien (Betha) ………..…. 68

Gambar 5.7 Capital Labour Ratio ………. 68

Gambar 5.8 Price Level (P) ……….. 68

Gambar 5.9 Rasio Investasi-PDB .……… 68

Gambar 5.10 Desired Investment vs Investment……….…. 68

xiii

Gambar 5.12 Peranan Investasi sebagai leading pertumbuhan ekonomi …. 69 Gambar 5.13 Diagram Flow yang menjelaskan hubungan antara tingkat investasi

yang tersedia ……….………. 73

Gambar 5.14 Tingkat Investasi yang Tersedia ………. 73

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Karakteristik System Dynamics (Myrtveit, 2005) ………. 32

Tabel 3.2 Pengujian-pengujian dalam System Dynamics…….………. 41

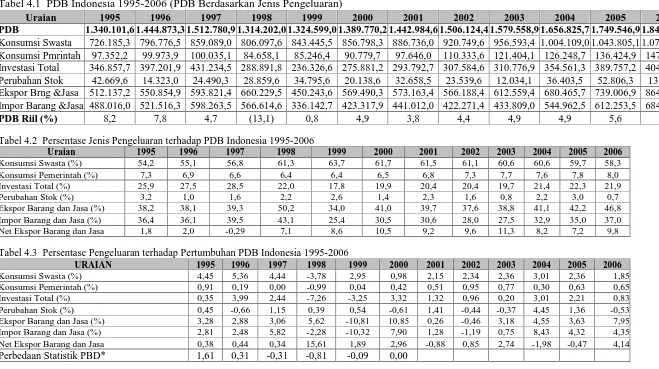

Tabel 4.1 PDB Indonesia 1995-2006 (PDB Berdasarkan Jenis Pengeluaran). 47 Tabel 4.2 Persentase Jenis Pengeluaran terhadap PDB Indonesia 1995-2006. 47 Tabel 4.3 Persentase Pengeluaran terhadap Pertumbuhan PDB Indonesia 1995-2006 ……..………. 47

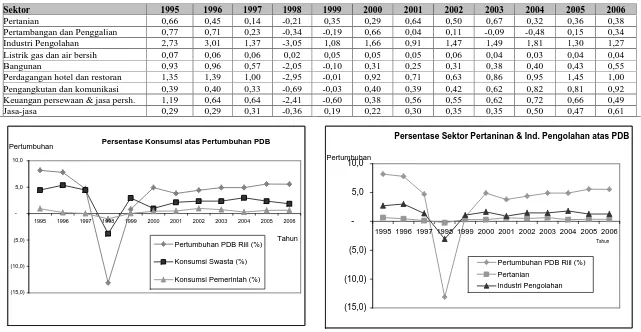

Tabel 4.4 PDB Indonesia 1995-2006 (PDB Berdasarkan Sektor Industri )… 48 Tabel 4.5 Persentase Sektor Industri Terhadap PDB Indonesia 1995-2006 .. 48

Tabel 4.6 Persentase pertumbuhan sektor industri terhadap pertumbuhan PDB Indonesia 1995-2006 ………. 49

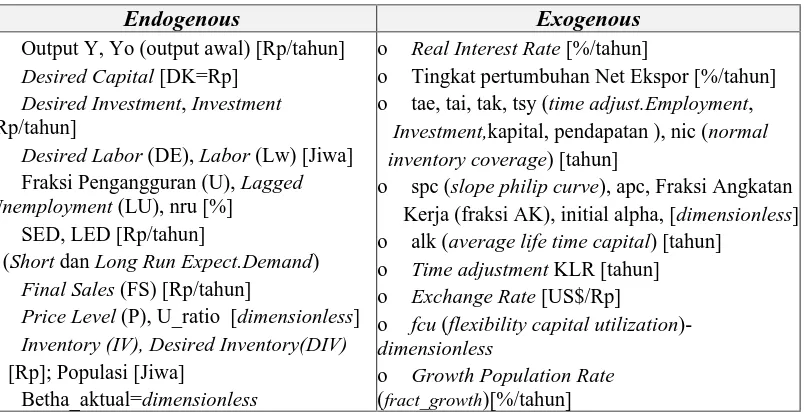

Tabel 4.7 Daftar Variabel Model ………..…….. 50

Tabel 4.8 Uji Validitas Penduduk ……… 60

Tabel 4.9 Uji Validitas Output ……….. 60

Tabel 4.10 Uji Validitas PDB per kapita ……….………. 61

Tabel 4.11 Uji Validitas Price Level ………..……. 61

Tabel 4.12 Data yang digunakan untuk simulasi model dasar ………. 61

Tabel 5.1 Persentase Impor Indonesia menurut golongan barang …..…… 72

Tabel 5.2 Perbandingan Hasil Simulasi ……..……… 71

Tabel 5.3 Dana Pihak Ketiga Yg Terhimpun di Perbankan Indonesia (Milyar).72 Tabel 5.4 Realisasi FDI ……….. 73

Tabel 5.5 Tingkat Pengangguran vs Pertumbuhan PDB ……… 74

Tabel 5.6 Persentasi Investasi Terhadap PDB ……… 74

Tabel 5.7 Data Perkembangan Perbankan Indonesia ……… 76

Tabel 5.8 Jumlah Paten Indonesia dan Negara Tetangga ………. 78

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dua lembaga konsultan keuangan dunia, Price Water House Coopers (2006) dan

Goldman Sachs (2007), memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu

negara dengan kekuatan ekonomi terbesar pada tahun 2050. Goldman Sachs dalam makalahnya yang berjudul N-11: More than Acronym menggolongkan Indonesia dalam kelompok Next-Eleven (N-11) pada urutan ke 7. N-11 adalah kelompok 11 negara yang mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi besar dan diprediksi akan merajai PDB dunia setidaknya paling lambat tahun 2050. Senada dengan Goldman Sachs, Price Water House Coopers juga menetapkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar nomor 6 paling lambat pada tahun 2050 dalam artikel berjudul “The World in 2050”.

Ada banyak pertimbangan kedua lembaga tersebut menempatkan Indonesia layak sebagai salah satu bakal kekuatan ekonomi terbesar pada tahun 2050 yang akan datang. Antara lain adanya pertumbuhan ekonomi yang mempunyai rentang 4% - 6% per tahun, jumlah populasi yang besar dan stabilnya nilai tukar rupiah dalam tahun-tahun terakhir ini.

Indonesia sendiri, berdasarkan perkiraan di atas, telah membuat visi Indonesia 2030 (YIF, 2007) yang pada intinya merumuskan visi Indonesia untuk menjadi negara industri tangguh pada tahun 2030, dimana pada saat itu pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan akan mencapai US$ 18.000 per tahun.

Dari segi ekonomi sendiri, Indonesia sendiri mempunyai beberapa keunggulan yaitu: a) jumlah populasi yang sangat besar (Indonesia termasuk negara berpenduduk terbesar ke empat di dunia), b) kekayaan alam yang melimpah, c) kemandirian Indonesia dari IMF – dengan melunasi semua komitmen utang

luar negeri Indonesia (sesuai Letter of Intent yang ditandatangani tahun 1997), dan d) keberhasilan Indonesia meraih pertumbuhan ekonomi yang mendekati angka

2

berkisar 80% (pada tahun 2000) menjadi kurang 40% tahun 2007, seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 1.1 di bawah ini (Bank Dunia, 2008). Beberapa perubahan positif di atas jika dimanfaatkan dengan baik, dapat menempatkan Indonesia pada posisi terhormat sesuai perkiraan di atas.

Gambar 1.1 Rasio Hutang Indonesia terhadap PDB (sumber: Bank Dunia)

Untuk itu perlu disadari pentingnya kita memahami struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk meraih visi Indonesia 2030 sekaligus meraih posisi terhormat sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia terbesar pada tahun 2050.

Pemahaman struktur perekonomian suatu negara sangatlah penting, di antaranya untuk mengetahui kelebihan dan kelemahannya. Dengan memahami kelebihan dan kekurangannya, kita dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis untuk meraih kemajuan yang kita harapkan.

Di sisi lain, selama ini kajian makroekonomi Indonesia yang ada hanya berkutat mengenai peran TPF (Total Productivity Factor=Faktor Produktivitas Total) dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan metodologi system dynamics, penulis akan melakukan pendekatan yang dinamis dan menyeluruh dengan melihat interaksi di antara 1 dan TPF sehingga kita dapat mengenali kelebihan dan kelemahan perekonomian kita. Dan dari itu kita dapat menetapkan strategi yang paling tepat bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan bersama.

Yang juga menjadi sumber perbedaan pendapat dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah “ bagaimana sebaiknya pengembangan sektor industri ? ”. Suatu pendapat menyatakan pentingnya pengembangan sektor industri padat

3

karya agar pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja yang relatif banyak daripada kita mengembangkan industri padat modal. Pendapat lain juga menyatakan perlunya kita mengembangkan industri padat modal karena produk padat modal merupakan produk yang bernilai tambah tinggi sehingga dapat meningkatkan profitabilitas usaha.

Kenyataan yang kita hadapi memberikan fakta bahwa industri padat karya seperti industri sepatu, TPT (tekstil dan produk tekstil) mengalami masa-masa sulit akibat serbuan produk impor dengan harga jauh lebih murah. Industri padat karya yang selama ini kita andalkan untuk meningkatkan kesediaan lapangan kerja justru yang paling pertama mengurangi jumlah karyawannya belakangan ini. Timbul pertanyaan bagaimana seharusnya kita membangun industri yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi jumlah pengangguran.

I.2 Perumusan Masalah

Standar kehidupan suatu negara sangat ditentukan oleh fungsi produksinya (Mankiew, 2003). Semakin tinggi nilai fungsi produksi atau makin tinggi tingkat produksinya, maka makin besar potensi negara tersebut untuk meningkatkan standar kehidupannya. Besaran fungsi produksi dipengaruhi oleh jumlah kapital, tenaga kerja dan faktor produktivitas total (total productivity factor). Ketiga faktor ini sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1.2 Pertumbuhan PDB dan PDB per kapita

4

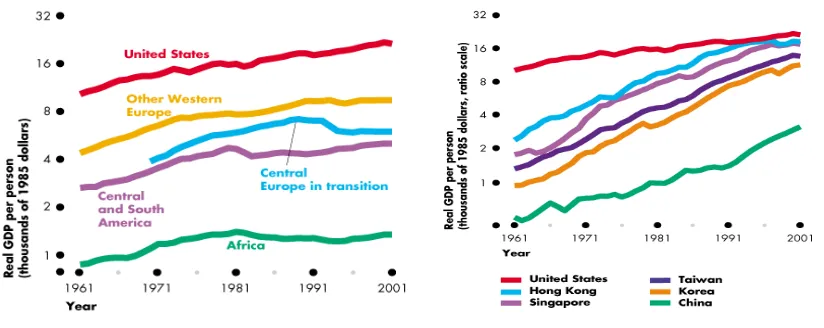

negara. Negara-negara di benua Afrika umumnya mengalami pertumbuhan standar kehidupan yang relatif datar, di sisi lain negara-negara Macan Asia tumbuh sangat pesat. Bahkan pertumbuhan Macan Asia (Taiwan, Korea Selatan, Singapore dan Hongkong) jauh lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju (Amerika Serikat dan Eropa Barat).

Studi terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan standar kehidupan Macan Asian didukung oleh peningkatan rasio investasi terhadap PDB (yang akan meningkatkan jumlah kapital) dan peningkatan produktivitas (Mankiew, 2003). Pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, jumlah kapital dan tingkat penguasaan teknologi. Makin tinggi salah satu faktor di atas (jumlah kapital, tenaga kerja dan faktor produktivitas total), maka makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Karena itu memahami peran kapital, tenaga kerja dan faktor produktivitas total dalam struktur ekonomi suatu negara menjadi hal yang amat penting difahami untuk menggiring ekonomi suatu negara ke arah yang lebih baik.

Dalam pandangan ekonomi, jumlah populasi dan kapital merupakan suatu keniscayaan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah populasi kita yang besar merupakan suatu faktor penting yang jika dapat kita kelola dengan baik dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang penting.

5

Dalam penelitian ini yang akan dikaji ialah ”Bagaimana peran kapital, tenaga kerja dan penguasaan teknologi dalam struktur ekonomi Indonesia ?”. Dalam kaitan dengan rumusan permasalahan akan dikaji hal-hal sebagai berikut:

1) bagaimana struktur dan perilaku sistem perekonomian Indonesia;

2) apa saja faktor-faktor pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia; dan 3) dengan memahami jawaban pertanyaan di atas, bagaimana skenario pertumbuhan agar Indonesia dapat mencapai visi 2030.

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain : membuat model struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi ke depan guna menyusun skenario menuju visi Indonesia 2030, khususnya mencapai sasaran kuantitatif pendapatan per kapita US$ 18.000 per tahun. Selain itu juga dapat diketahui pengaruh pertumbuhan kapital dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

I.4 Lingkup Permasalahan

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi untuk menyusun skenario-skenario kebijakan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia 2030. Pemahaman atas struktur ekonomi dilakukan dengan pemodelan sistem yang dibangun dari serangkaian proses tiruan dunia nyata. Melalui pemahaman atas perilaku sistem yang tidak diinginkan akan ditemukan pilihan skenario kebijakan yang dapat mengurangi atau dalam kondisi yang tidak kita inginkan, sehingga kita dapat membangun suatu struktur ekonomi yang kokoh dan mampu membimbing kita ke arah yang kita cita-citakan.

I.5 Metodologi Penelitian

Penelitian dimulai bulan Juli 2008 dengan melakukan pengumpulan data-data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data-data yang dikumpulkan antara lain: data PDB (Produk Domestik Bruto), jumlah tenaga kerja dan jumlah investasi.

6

sistem serta kemampuan simulasinya untuk memprediksi masa depan merupakan faktor penting pemilihan system dynamics sebagai metodologi penelitian. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kemampuan system dynamics untuk mempresentasikan interaksi dan Faktor Produktivitas Total (TPF) juga merupakan alasan lain yang dianggap penting. Interaksi dinamis

dan TPF mampu membantu kita melakukan pendekatan yang dinamis dan menyeluruh untuk memahami struktur perekonomian kita sehingga dapat mengenali kelebihan dan kelemahan perekonomian kita.

Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut ini:

1) menelaah faktor-faktor pertumbuhan Indonesia. Termasuk pengaruh sektor konsumsi, pemerintah, impor dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Termasuk mengkaji peran kapital dan jumlah tenaga kerja Indonesia;

2) membuat model system dynamics yang menggambarkan struktur perekonomian Indonesia; dan

3) hasil simulasi model yang dibuat di atas dibandingkan dengan data aktual pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika ditemukan kesamaan, maka model selanjutnya digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi ke depan dengan sejumlah skenario. Skenario pertumbuhan ekonomi ke depan dibuat berdasarkan telaah butir 1 di atas.

I.6 Sistematika Penulisan

Bab I terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, lingkup permasalahan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan yang akan memberi batas dan arahan dalam tesis ini. Bab II mencakup konsep-konsep ilmu ekonomi, system dynamics dan visi 2030 yang menjadi dasar penulisan tesis ini. Bab III akan menguraikan tentang metodologi penelitian yang akan menjadi

guidelines dalam proses penelitian tesis ini, sedangkan Bab IV menguraikan

7

BAB II

LANDASAN PUSTAKA

II.1 Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB)

Kegiatan ekonomi secara garis besarnya dapat digolongkan dalam kegiatan produksi dan konsumsi barang dan jasa. Sejumlah perusahaan memproduksi barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh berbagai golongan dalam masyarakat, sehingga dari pendapatan ini masyarakat akan membeli barang dan jasa baik untuk keperluan konsumsi maupun investasi.

Karena itu, nilai produk akhir dari barang dan jasa yang diproduksi suatu golongan akan sama dengan pendapatan yang diterima oleh golongan-golongan lain dalam masyarakat dan akan sama pula dengan jumlah pengeluaran oleh berbagai golongan dalam masyarakat.

Atas prinsip dasar di atas maka PDB yang didasarkan jumlah produksi, PDB berdasarkan jumlah pendapatan dan PDB berdasarkan jumlah pengeluaran sebenarnya sama. Hanya cara melihatnya saja yang berbeda :

Kalau ditinjau dari segi produksi, PDB adalah merupakan jumlah nilai produk akhir atau nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang dimiliki oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

Ditinjau dari segi pendapatan, PDB adalah merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

PDB yang dihitung berdasarkan jumlah pengeluaran konsumsi keseluruhan masyarakat disuatu negara dinamakan PDB atas pengeluaran.

8

harus digit 0 atau 5, misal tahun dasar 2000 dan 2005). PDB atas harga berlaku ditetapkan berdasarkan harga tahun berjalan.

Perbandingan antara PDB harga berlaku dan PDB harga konstan dapat dipakai sebagai indikator umtuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi (deflator PDB). Penyajian PDB secara sektoral dapat memperlihatkan struktur ekonomi di wilayah itu. Bila angka PDB dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja, atau jumlah input yang digunakan, akan dapat menggambarkan tingkat produktifitas secara sektoral maupun menyeluruh.

Sejak tahun 2004, BPS mempublikasikan pertumbuhan ekonomi dan nilai PDB atas dasar harga konstan 2000 (sebelumnya menggunakan harga konstan 1993) untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis dan memperlihatkan perubahan struktur ekonomi terkini.

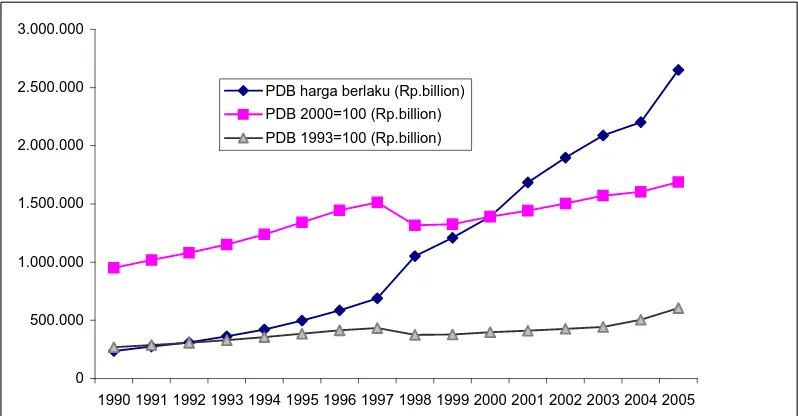

Nilai PDB atas harga konstan tahun 2000 lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan 1993. Sebagai contoh, nilai PDB pada tahun 2003 atas dasar harga konstan 1993 sebesar Rp. 444.453,5 milyar atau tumbuh sebesar 4,10 persen jika dibandingkan tahun 2002. Sementara nilai PDB pada tahun 2003 atas dasar harga konstan 2000 menjadi Rp. 1.579.558,9 milyar atau tumbuh sebesar 4,51 persen. Gambar 2.1 mengilustrasikan PDB atas harga konstan 1993 dan 2000.

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 PDB harga berlaku (Rp.billion)

PDB 2000=100 (Rp.billion)

PDB 1993=100 (Rp.billion)

9

PDB yang disajikan dalam bentuk neraca akan menggambarkan bagaimana barang dan jasa itu di produksi, di konsumsi, di investasikan maupun di ekspor, dan bagaimana sumber-sumber pembiayaan terhadap konsumsi, investasi maupun ekspor atau impor.

Dengan demikian kita dapat memahami bahwa angka-angka yang disajikan oleh PDB dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi, baik mengenai struktur ekonomi di masa lalu, keadaan yang sedang berjalan maupun kemungkinan-kemungkinan dimasa yang akan datang. Dengan demikian PDB berfungsi sebagai:

Indikator pertumbuhan ekonomi;

Indikator pertumbuhan pendapatan per kapita; Indikator inflasi dan deflasi;

Indikator struktur perekonomian; Indikator hubungan antar sektor.

Karena itu PDB menyajikan data-data yang sangat berguna jika kita ingin melakukan perencanaan ekonomi (jangka pendek atau jangka panjang) atau untuk menilai kebijakan ekonomi suatu negara.

II.1.2 Beberapa Indikator Ekonomi

Dalam memahami pertumbuhan ekonomi suatu negara dikembangkan-lah beberapa indikator ekonomi yang umumnya dapat kita temui dalam berbagai media massa atau laporan ekonomi:

a. Inflasi

Harga dari waktu ke waktu selalu berubah. Secara umum semakin stabil keadaan ekonomi suatu negara, makin rendah tingkat inflasinya. Ada dua jenis perubahan harga atau inflasi yang dikenal yaitu a) Indeks Harga Konsumer dan Deflator PDB.

10

deflator PDB merupakan hasil bagi PDB harga berlaku dengan PDB harga konstan untuk tahun yang sama.

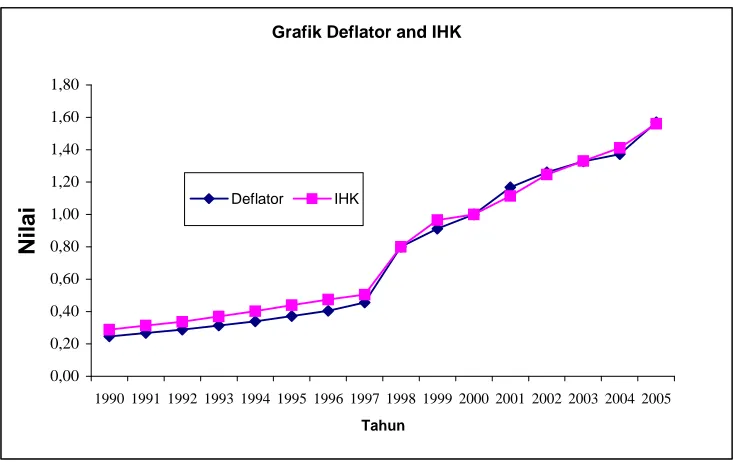

Para ahli ekonomi sering bertanya-tanya ukuran inflasi yang manakah yang paling efektif dalam menggambarkan keadaan ekonomi suatu negara ?. Apakah inflasi dari IHK atau Deflator PDB lebih baik dari yang lain dalam menggambarkan perubahan harga ? Jawabannya ternyata tidak ada satu yang paling unggul diantara kedua cara perhitungan inflasi diatas (Mankiew, 2003).

Ilustrasinya demikian. Jika suatu hari, terjadi kegagalan panen jeruk, maka IHK akan cenderung menghitung inflasi yang terlalu tinggi karena tidak menghitung kemungkinan subsitusi jeruk dengan apel. Disisi lain, deflator PDB dalam kasus yang sama mungkin tidak dapat menangkap penurunan daya beli masyarakat karena kenaikan harga jeruk.

Untungnya dalam praktek perbedaan atas inflasi yang dihitung dari IHK dan deflator PDB mempunyai perbedaan yang tidak terlalu besar (Mankiew, 2003). Kedua ukuran inflasi biasanya dapat memberi cerita yang sama tentang seberapa harga naik.

Grafik Deflator and IHK

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tahun

N

il

a

i Deflator IHK

11

b. Pembiayaan Pemerintah

Pembiayaan pemerintah merupakan unsur penting dalam perekonomian negara. Pembiayaan ini biasanya mencakup proyek pemerintah dan gaji para pegawai pemerintah. Biasanya pembiayaan pemerintah mencakup 20-30% dari PDB suatu negara.

Dilihat dari tujuannya, pembiayaan pemerintah digolongkan atas a) government

spending dan government transfer. Government spending boleh dikatakan

merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat luas mencakup pengeluaran proyek pemerintah, administrasi pemerintahan dan gaji pegawai. Sedangkan government transfer, merupakan pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk meredistribusi ulang kekayaan masyarakat. Dimanapun kita berada, selalu ada kesenjangan dalam pendapatan ekonomi. Melalui subsidi dan bantuan langsung tunai kita dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Inilah tujuan dari goverment transfer.

c. Investasi

Pemerintah dan swasta, dalam sebuah perekonomian, membeli barang-barang investasi. Perusahaan membeli investasi untuk menambah persediaan modal dan mengganti modal yang sudah aus. Rumah tangga, disisi lain, membeli rumah baru yang juga merupakan bagian dari investasi. Jumlah barang modal yang diminta tergantung pada tingkat suku bunga, makin rendah suku bunga makin tinggi investasi yang diminta dan sebaliknya.

d. Konsumsi

Rumah tangga membelanjakan pendapatan yang didapatnya dengan membeli makanan, pakaian dan perlengkapan. Setelah membayar bermacam-macam pajak, rumah tangga membagi pendapatannya dalam konsumsi dan tabungan.

e. Net Ekspor

12

f. Pendapatan Permanen (Permanent Income)

Definisi pendapatan permanen merupakan karya monetaris terkenal, Milton Friedman. Friedman beranggapan bahwa kenaikan pendapatan rumah tangga tidak berarti serentak akan meningkatkan pengeluaran rumah tangga, karena pendapatan rumah tangga mengandung 2 jenis pendapatan yaitu pendapatan transitoris dan pendapatan permanen. Dalam jangka panjang pendapatan permanen yang akan meningkatkan konsumsi dan pendapatan transitoris umumnya akan ditabung masyarakat.

Contoh pendapatan permanen dan pendapatan transitoris. Pak Jopi yang mempunyai pendidikan lebih tinggi dibanding Pak Tofid, mempunyai pekerjaaan dengan penghasilan lebih tinggi, maka dapat dikatakan Pak Jopi mempunyai pendapatan permanen yang lebih tinggi dibanding Pak Tofid. Tapi dalam suatu ketika, Pak Tofid menang undian (kuis) maka hadiah uang yang diterima Pak Tofid tadi termasuk pendapatan transitoris (sementara).

Dalam pandangan Friedman, hadiah uang yang diterima Pak Tofid, tidak otomatis akan meningkatkan konsumsi Pak Tofid ( karena merupakan pendapatan sementara/transitoris) tapi cenderung akan dikonsumsi sepanjang hidup atau ditabung. Disisi lain kenaikan penghasilan Pak Jopi dipandang sebagai pendapatan permanen yang akan meningkatkan konsumsi masyarakat secara umum (Mankiew, 2003).

g. Pendapatan Disposable (Disposable Income)

Pendapata per kapita seseorang tidak lantas dapat langsung dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari. Karena ada pajak atau pengeluaran wajib yang harus bayar individu setiap kali menerima pendapatan atau gajinya. Ini menimbulkan istilah baru yang dinamakan pendapatan disposable. Pendapatan disposable merupakan pendapatan individu setelah dikurangi dengan pajak-pajak. Termasuk pajak disini ialah iuran pensiun, pajak penghasilan dan iuran ASKES. Pendapatan disposable dapat juga didefinisikan sebagai pendapatan yang siap dibelanjakan.

II.2 Masalah Pengangguran

13

inflasi, pengangguran cenderung meningkat dan sebaliknya, disaat kita menurunkan tingkat pengangguran, inflasi cenderung meningkat. Inilah yang dinamakan trade off inflasi-pengangguran. Hubungan antara negatif antara inflasi dan pengangguran ini pertama kali dikemukakan oleh A.W Philip, dan kemudian istilah kurva Philip dikenal untuk merumuskan secara grafis hubungan diantara keduanya.

Pada awalnya, kurva Philip hanya mengandung hubungan antara tingkat upah dan pengangguran. Namun dalam perkembangan selanjutnya kurva Philip mengandung hubungan antar tingkat inflasi dan pengangguran. Penambahan dalam kurva Philip modern juga mencakup inflasi yang diharapkan (Mankiew, 2003).

Umumnya teori pertumbuhan dibangun dengan asumsi bahwa perekonomian selalu menyerap tenaga kerja atau dalam kondisi full employment (Mankiew, 2003). Kenyataan-nya tentu saja semua perekonomian mempunyai masalah pengangguran.

Ada beberapa definisi pengangguran: a. Pengangguran friksional;

Dalam kenyataan-nya, walau ada lowongan pekerjaan, tidak semua semua pekerjaan dapat segera penuhi. Para pekerja bisa saja mempunyai preferensi dan kemampuan yang berbeda dengan yang diharapkan oleh dunia kerja. Karena itu mencari pekerjaan membutuhkan waktu dan usaha. Pengangguran friksional adalah karakteristik pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan.

b. Pengangguran struktural

14

Karena itu alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka setiap perekonomian umumnya mempunyai tingkat pengangguran alamiah. Yaitu tingkat pengangguran yang ada dalam jangka panjang (Mankiew, 2003).

II.3 Teori Pertumbuhan Solow

Robert M. Solow mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara bergantung pada fungsi produksi yang mencakup faktor input kapital (sebagai modal) dan tenaga kerja. Dalam pandangan Solow, semakin tinggi input kapital (atau tenaga kerja), maka makin tinggi pertumbuhan ekonomi. Walau demikian faktor input kapital dan tenaga kerja bersifat diminishing returns. Artinya pertambahan output akan berkurang sejalan dengan pertambahan input. Karena mengandung sifat diminishing returns ini teori Solow sering juga digolongkan sebagai teori pertumbuhan neoklasik

Lebih jelasnya, teori pertumbuhan Solow dapat di uraikan sebagai kombinasi dari tiga persamaan berikut ini (Bergman, 2005):

1. Fungsi Produksi Agregat:

Y = F(K, L)= A*K*L , ……….. [2.1]

dengan pemenuhan kondisi dibawah ini :

a) jumlah Kapital (K) dan Tenaga Kerja (L) >0;

Fk > 0, Fl > 0, dimana Fk=fungsi turunan pertama Y atas Kapital dan Fl =fungsi turunan Y atas Tenaga Kerja (L). Dimana Fk=Y/K dan Fl=Y/L;

b) faktor kapital dan tenaga kerja bersifat penambahan output menurun sejalan dengan peningkatan faktor kapital dan tenaga kerja:

Fkk < 0, Fll < 0; dimana Fkk=-Y/K2 dan Fll=-Y/L2;

c) fungsi produksi di atas mempunyai sifat “skala pengembalian konstan” (constant returns to scale – artinya penambahan suatu faktor akan meningkatkan output sebesar jumlah yang sama dengan penambahan faktor tesebut):

AF ( K, N) = AF (K, N)

Dalam banyak kajian makroekonomi fungsi produksi yang sejalan dengan karakteristik di atas adalah fungsi produksi Cobb-Douglas :

F = A K(t)a L(t)1- ……….. [2.2]

15

Pada awalnya teori pertumbuhan Solow mengasumsikan A sebagai technological

change atau technological progress (tingkat penguasaan teknologi). Dimana

peningkatan perekonomian selain dipicu penambahan kapital dan tenaga kerja, juga disebabkan meningkatnya penguasaan teknologi.

Setelah mengaplikasikan teori Solow untuk menjelaskan pertumbuhan sejumlah negara, konstanta A kemudian didefinisikan sebagai faktor produktivitas total (TPF=total productivity factor) yang menginterprestasikan efisiensi pada sistem pasar atau produksi dan efisiensi penggunaan input produksi (mencakup instabilitas politik, proteksi industri dalam negeri).

Jika r = tingkat hasil kapital (return of capital), w=tingkat upah, =bagian output yang dihasilkan kapital, =bagian output yang dihasilkan tenaga kerja dan Y=output (PDB) maka:

=r*K/Y dan =w*L/Y, dimana + =1 ……….……….. [2.4]

Y=rK+wL atau Y= K+ L ………..……….……….. [2.5]

Sedangkan tingkat kapital dan tenaga kerja yang diinginkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dk= * (AG/(1/t+i) dan Dl = * (AG/w), ………..… [2.6]

Dimana Dk= tingkat kapital yang diinginkan, Dl=tingkat kebutuhan tenaga kerja yang dinginkan, AG=Aggregate Demand, t=harapan hidup kapital dan i= tingkat suku bunga riil. Menurut Tasrif (1995), variabel dapat dirumuskan sebagai berikut:

= (ln A+ln KOR)/(ln KLR), ……… [2.7] = 1 - (ln A+ln KOR)/(ln KLR), ………..… [2.8]

dimana KOR = kapital output ratio = K/Y dan KLR = kapital labor ratio=K/(L*w).

II.3.1 Potensial Output

16

tinggi besar potensi suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diidamkan.

Misalkan A=1 (tetap), maka perubahan output_Y (PDB) sebanding dengan perubahan input K dan L. Tapi jika output_Y > Potensial Output, menandakan adanya pertumbuhan produktivitas dari tiap input. Pada awalnya Solow melabeli A sebagai technological change. Belakangan, para ahli melabeli A sebagai TPF (Total Producitivity Factor=Faktor Produktivitas Total) yang menyatakan A mencakup peningkatan output_Y (PDB) sebagai efisiensi yang lebih luas, yaitu mencakup peningkatan output_Y karena meningkatnya tingkat pendidikan, perluasan skala pasar ekspor (dari produk suatu negara/daerah) dan kebijakan pemerintah yang kondusif (Mankiew, 2003).

Menurut Hornstein dan Krussel (1996), TPF tidak selalu mengandung perubahan teknologi, tapi juga dapat mencakup monetary shocks, military spending dan perubahan politik. Sebagai perbandingan A sebagai technological change dan A sebagai faktor produktivitas total, dibawah ini dilampirkan tabel di bawah ini:

A sebagai technological change A sebagai Faktor Produktivitas Total

Pertambahan output_Y [yang lebih besar dari tambahan input K atau L]

diakibatkan oleh peningkatan

penguasaan teknologi. Padahal dalam prakteknya mungkin saja peningkatan teknologi terjadi, tapi peningkatan teknologi tidak terlihat karena kondisi

perekonomian negara tidak

mendukung.

Pertambahan output_Y [yang lebih besar dari tambahan input K atau L]

diakibatkan oleh peningkatan

penguasaaan teknologi plus adanya peningkatan kondisi ekonomi secara umum.

Dengan melihat persamaan 2.3 diatas kita dapat melihat bahwa peningkatan output (produksi) per pekerja suatu negara akan dipengaruhi oleh jumlah kapital, tenaga kerja, besaran variabel dan nilai TPF.

17

akan meningkatkan output (fungsi produksi). Tapi jika kita memodelkan pertumbuhan output dengan system dynamics, maka meningkatnya nilai fungsi produksi (output) juga ditunjukkan dengan peningkatan nilai variabel . Meningkatnya variabel menunjukkan tingkat penggunaan teknologi (produktivitas parsial tenaga kerja atas output, yaitu peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk memproduksi lebih besar). Seperti yang telah diuraikan TPF akan mencakup perluasan ekspor, eksternalitas positif (negatif) terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.Menurut Mankiew (2003) TPF mencakup semua yang merubah hubungan antara input dan output.

Nilai TPF ini umumnya sering dihitung sebagai residu (residu Solow) sebagai

Dengan sedikit modifikasi kita dapat mencari nilai TPF sebagai berikut:

18

II.3.2 Pengertian Produktivitas

Menurut Mali dalam Nugroho artikel “Total Produktivitas Faktor” (2005), produktivitas adalah pengukuran seberapa baik sumber daya yang digunakan bersama dalam suatu organisasi untuk menyelesaikan kumpulan hasil-hasil.

Sedangkan Dewan Produktivitas Nasional (dalam artikel sama) menyatakan bahwa produktivitas adalah sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari ini dan hari ini adalah lebih baik dari hari ini. Sedangkan definisi yang cukup diantaranya, perbandingan antara elemen-elemen produksi dengan yang dihasilkan merupakan ukuran produktivitas (ILO).

Dalam prakteknya, produktivitas dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain: teknologi, pabrik dan peralatan, tenaga kerja dan metode kerja. Dilain pihak lain kebijakan pemerintah dan kondisi sosial ekonomi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi produktivitas.

Produktivitas sangat penting dalam suatu fungsi produksi, karena kenaikan produktivitas dapat meningkatkan output lebih besar daripada kenaikan input dengan kata lain, jika kenaikan output lebih besar dari kenaikan faktor input, maka telah terjadi peningkatan produktivitas. Produktivitas dapat membantu kita menghasilkan produk yang lebih yang lebih baik atau lebih banyak dengan jumlah jumlah input yang sama.

19

II.4 System Dynamics 2

II.4.1 Sejarah dan Prospeknya di Masa Datang

System Dynamics berhubungan dengan interaksi berbagai unsur-unsur dari suatu

sistem pada waktunya dan menangkap aspek yang dinamis dengan konsep-konsep utama seperti stok dan flow, umpan balik dan delay, dan dengan demikian berusaha membangun satu pengertian yang mendalam dari perilaku dinamis sebuah sistem dari waktu ke waktu. Sebagai suatu ranah pengetahuan, SD dapat dimengerti sebagai suatu perluasan logis rancang-bangun sistem (System

Engineering) dan analisis sistem (System Analysis). SD dengan tegas

mempertimbangkan perilaku yang dinamis yang timbul akibat adanya delay dan

feedback di dalam sistem.

Salah satu definisi system dynamics yang dikenal luas ialah :

System Dynamics adalah suatu perspektif dan sekumpulan perkakas konseptual

(conceptual tools) yang membantu kita untuk memahami struktur dan dinamis dari sistem kompleks. System Dynamics juga merupakan metoda pemodelan yang padat dan memungkinkan kita membangun model komputer untuk mensimulasikan sistem kompleks serta menggunakan model tersebut untuk mendesain kebijakan dan organisasi yang lebih efektif (Sterman., 2001).

System Dynamics sebagai suatu metoda telah sukses diterapkan di dalam lingkup

persoalan bisnis dan ekonomi-sosial untuk memahami permasalahan dan membangun satu pengertian yang mendalam tentang perilaku unsur-unsur dalam sebuah sistem dengan melakukan berbagai intervensi-intervensi kebijakan.

Beberapa aplikasi system dynamics yang paling sering dibicarakan para ahli ialah

World Dynamics (1971) dan The Limits to Growth (1972). Walau model-model

diatas mendapat kecaman dan kritik dari banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu, mereka sukses di dalam menjawab tantangan-tantangan dan isu-isu sangat penting yang sedang dihadapi oleh umat manusia kini dan masa datang.

2 Sebagian besar dari deskripsi system dynamics ini merupakan kompilasi karya Victor Tang and Samudra

20

II.4.2 Sejarah dan Asal-Muasal

Jay W.Forrester, penemu system dynamics, adalah lulusan jurusan teknik elektro yang belakang hari bekerja pada Gordon S.S. sebagai asisten riset di dalam laboratorium mekanisme servo yang ditemukan pada tahun 1940. Selama Perang Dunia II, ia merancang dan mengembangkan mekanisme servo untuk kendali dari antena-antena radar, dan peralatan-peralatan militer lain. Selama periode ini, ia secara ekstensif menggunakan teori kontrol matematika (the mathematical theory

of controls) dan konsep feedback dan stabilitas dalam aplikasi-aplikasi rekayasa.

Sesudah itu ia memimpin desain dan pengembangan Whirlwind I, komputer cacahan yang pertama di Digital Computer Laboratory MIT. Ia juga sempat memimpin Division 6 Lincoln Laboratory, yang merancang komputer-komputer untuk SAGE (Ground Environment Semi-Automatic) sistem pertahanan udara untuk kawasan Amerika Utara.

Forrester kemudian bergabung ke sekolah binis MIT (Sloan School of Business) tahun 1956, di mana ia mulai meletakkan pondasi bagi system dynamics, sebagai suatu metoda untuk memahami perilaku dinamis dari berbagai persoalan. Dalam suatu kesempatan, dia mencoba membantu GE (General Electric) memecahkan masalah fluktuasi permintaan alat elektrik rumah tangga. Forrester memecahkan masalah ini dengan menggunakan feedback loop untuk mensimulasikan persediaan perusahaan GE ( "sistem pengendalian persediaan pertama itu dengan simulasi pensil adalah permulaan system dynamics" Forrester, 1991). Professor Jay W Forrester kemudian memperluas penggunaan system dynamics dalam bidang manajemen bisnis dan secara formal mengartikulasikan metodologi system

dynamics dalam bukunya yang berjudul Industrial Dynamics yang diterbitkan

tahun 1961.

21

rumah telah berimplikasi pada mengurangnya ketersediaan lahan produktif untuk pengembangan bisnis dan kesempatan kerja sehingga menimbulkan masalah pengangguran yang akut dan kebutuhan perumahan murah yang lebih besar dimasa datang.

Sejak itu, secara perlahan tapi mantap, system dynamics berkembang dan diaplikasikan pada banyak pemecahan masalah yang menghasilkan solusi yang lebih baik. Sekolah bisnis MIT kemudian memperluas aplikasi system dynamics untuk permasalahan bisnis seperti masalah inventori dan siklus bisnis. Dewasa ini, banyak sekolah manajemen di seluruh dunia menawarkan kursus system

dynamics.

II.4.3 Prinsip System Dynamics

Prinsip-prinsip dari system dynamics berdasarkan pada 2 prinsip utama, 1) pertamaialah stock dan flows, dan delays menentukan perilaku sistem. Hal ini

dapat kita amati di dalam kehidupan sehari-hari. Air mengalir lewat pipa dan terkumpul di reservoir-reservoir, bak mandi, dan wadah-wadah air lainnya. Air menghangat pelan-pelan setelah tombol air panas dihidupkan. Prinsip stock dan

flows, dan delays merupakan sumber inspirasi untuk Forrester untuk

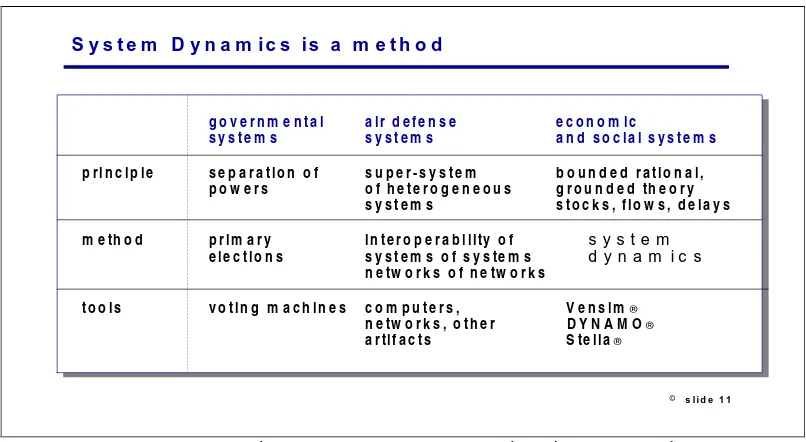

22

s l i d e 1 1

©

g o v e r n m e n t a l a i r d e f e n s e e c o n o m i c

s y s t e m s s y s t e m s a n d s o c i a l s y s te m s

p r i n c i p l e s e p a r a t i o n o f s u p e r - s y s t e m b o u n d e d r a t i o n a l , p o w e r s o f h e t e r o g e n e o u s g r o u n d e d t h e o r y

s y s t e m s s t o c k s , f l o w s , d e l a y s

m e th o d p r i m a r y i n t e r o p e r a b i l i t y o f s y s t e m

e l e c t i o n s s y s t e m s o f s y s t e m s d y n a m i c s

n e t w o r k s o f n e tw o r k s

t o o l s v o t i n g m a c h i n e s c o m p u t e r s , V e n s i m n e t w o r k s , o t h e r D Y N A M O a r t i f a c t s S t e l l a S y s t e m D y n a m i c s i s a m e t h o d

Gambar 2.3 System Dynamics sebagai suatu metoda

Prof. John D. Sterman dalam artikelnya berjudul “All Models are Wrong:

Reflections on Becoming a System Scientist” mengemukakan

karakteristik-karakteristik yang dimiliki system dynamics antara lain:

1) Mengandung dasar-dasar matematika yang padat dan elegan untuk membuat dan mengembangkan suatu model.

2) Mengandung pengertian System Thinking dan Modeling Complex World. Dengan kata lain system dynamics diawali dengan pemikiran bagaimana sebaiknya kerja sebuah sistem dan apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah sistem bersama keterkaitan antar unsurnya. Baru setelah itu kita dapat membuat pendekatan model dari dunia nyata untuk memecahkan masalah.

3) System Dynamics adalah alat (tool) untuk untuk membantu pengambil

kebijakan untuk memecahkan masalah penting.

4) System Dynamics dapat digunakan banyak kalangan dengan berbagai latar

belakang disiplin ilmu. Baik yang berlatar belakang ilmu sosial maupun ilmu teknik.

5) System Dynamics mengajak kita untuk berpikir counterintuitive (tidak

23

counterintuitive akan mengembangkan mental model sehingga kita mampu

melihat permasalahan secara menyeluruh (holistik) dan tidak melihat permasalahan secara spasial (sepotong-potong).

6) Untuk meningkatkan kemampuan kita dalam membuat sebuah model (modeling a complex world), diperlukan pemahaman system thinking. Yaitu kemampuan melihat sebuah dunia sebagai sistem yang kompleks dan memahami bagaimana semua koneksitas unsur-unsur yang ada didalamnya.

System thinking meliputi pemahaman tentang stock & flows (kapasitas dan

aliran), time delays (waktu tunda), nonlinearitas, system boundary dan

feedback.

7) Pemecahan masalah dalam system dynamics menggabungkan semua aspek ilmu pengetahuan termasuk diantaranya ilmu teknik, sosial, ekonomi dan ekologi. Penggabungan diperlukan karena real world merupakan interaksi dari semua ilmu yang dikenal oleh manusia.

Professor John D. Sterman juga menyatakan “ Jika seorang sistem

thinker/modeler mampu membuat sebuah sistem yang baik maka tidak akan

terjadi policy resistance dan side effects. Yang ada hanyalah efek biasa (kejadian yang bisa kita perkirakan) ”.

a.Dinamic Complexity, Feedback dan Policy Resistance

Kemampuan mental kita untuk untuk melakukan pemodelan sistem nyata (modeling a complex world) sangat terbatas, inkonsisten dan tidak dapat diandalkan. Tindakan kita sehari-hari sering didasarkan atas perspektif yang sempit dan bersifat jangka pendek.

Professor John D. Sterman juga menyatakan bahwa pemahaman yang dangkal akan sebuah sistem, sudut pandang/ perspektif yang sempit dan pemecahan masalah yang event oriented serta pemahaman yang rendah tentang feedback akan menyebabkan terjadinya policy resistance dan side effects (efek-efek samping) yang seringkali tidak atau terlambat untuk diantisipasi.

Policy resistance didefinisikan sebagai kecendrungan suatu sistem untuk

24

melawan (mengalahkan) suatu aksi yang diberikan kepada sistem tersebut. Policy

resistance dapat menimbulkan side effect yang tidak atau terlambat untuk

diantisipasi.

Contoh Policy resistance dan side effect:

penyemprotan hama (serangga perusak tanaman) dengan pestisida dikemudian hari membuat serangga tersebut semakin resistan (baca:kebal) terhadap pestisida itu sendiri. Resistansi serangga terhadap pestisida tersebut dinamakan juga efek samping (side effects).

Untuk membangun model system dynamics yang utuh dan handal, kita harus memahami karakterisitik yang dimiliki system dynamics. Karakteristik ini terkandung dalam kalimat kompleksitas dinamis (dynamic complexity). Kompleksitas sebuah system dynamics selalu berkembang disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

System dynamics selalu berubah setiap waktu.

Aktor-aktor yang ada dalam sistem saling berinteraksi dengan dinamis.

Rentan terhadap feedback. Aksi yang kita lakukan pada satu aktor akan mempengaruhi tingkah laku aktor-aktor lain dalam sistem. Ini dikarenakan antar aktor terjadi interaksi yang dinamis dan kuat.

Nonlinearitas. Reaksi yang diberikan sebuah sistem (atas suatu aksi) seringkali tidak bersifat proporsional.

Counterintuitive. Hubungan sebab akibat sering tidak terjadi dalam waktu

yang berdekatan. Kadang-kadang suatu aksi menimbulkan reaksi yang jarak waktunya sangat lama.

Policy resistance. Diterangkan dalam bahasan pada halaman berikutnya.

b. Event Oriented

Policy resistance juga terjadi karena kita melihat bahwa suatu sistem bersifat

event oriented. Event oriented ialah pemahaman bahwa suatu masalah disebabkan

25

event oriented bukanlah metode yang cocok untuk memecahkan masalah dunia

nyata yang kompleksitasnya tinggi dan bersifat tidak linear.

c. Exogenous dan Time Delays

Unsur yang berada dalam sebuah sistem dinamakan Endogenous dan sebaliknya dinamakan Exogenous.

Karena terbatasnya pemahaman akan sebuah sistem, kita dapat saja menggolongkan sebuah (atau lebih) unsur sebagai exogenous (karena bisa saja suatu unsur yang pada saat kita membangun model tidak ada hubungan dengan model yang kita buat karena unsur-unsur tersebut mempunyai time delay).

Time delays didefinisikan sebagai tenggang waktu antara suatu aksi dengan

reaksi/efek dalam sebuah sistem. Dalam artian unsur tersebut mempunyai sifat menunda pengiriman feedback kepada sebuah sistem dalam jangka waktu tertentu. Padahal jika saatnya tiba, unsur yang semula exogenous berubah menjadi endogenous dan memberikan feedback yang powerful.

Time delays juga mengaburkan pandangan kita akan sebuah sistem yang berujung

adanya perbedaan antara hasil yang kita inginkan dengan hasil nyata (discrepancies between desired result and actual result).

d. Stock and Flows

Pemahaman tentang Stock and Flows sangat penting dalam kerangka kerja system

dynamics. Dalam kenyataannya banyak mahasiswa pascarsarjana (termasuk

sarjana teknik) gagal memberikan jawaban benar dalam kasus bathtub.

Stock dan Flows berubah selalu berubah sejalan dengan waktu. Stock berarti

tempat akumulasi materi dan/atau informasi dalam sebuah model sedangkan Flow menyatakan rata-rata aliran materi dan/atau informasi.

e. System Boundary (Batas Sistem)

System Boundary dalam dunia nyata dibuat untuk mengurangi kompleksitas

26

II.4.4 Aplikasi-aplikasi System Dynamics

System Dynamics kini sudah diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Kita

akan menggambarkan beberapa diantara contoh aplikasi System Dynamics yang mampu menjelaskan keampuhan system dynamics.

o Simulasi Portofolio. Suatu model portofolio yang terkenal adalah 2x2 model BCG, yang menggambarkan pangsa pasar relatif di sumbu-x dan pertumbuhan pasar di sumbu-y. Model BCG adalah statis dan menghilangkan umpan balik dalam perumusan-perumusan kebijakannya. Model BCG dalam bentuk system

dynamics dibuat oleh Mertern, Löffler, dan Wiedmann (1987) mampu

mengidentifikasi kekurangan-kekurangan model BCG yang pertama. Mereka menunjukkan bagaimana dan mengapa kebijakan BCG gagal ketika pesaing-pesaing mengadopsi tanggapan-tanggapan tidak lazim. System Dynamics mampu menunjukkan perilaku kompetitif dinamis dari perusahaan (bandingkan dengan hasil model BCG statis yang hanya menampilkan perilaku statis perusahaan).

o Pengembangan Produk. Ada faktor-faktor penting yang menentukan mutu suatu produk dan kemampuan tim dalam memenuhi tenggat waktu produksi. Suatu isu yang kritis adalah menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan dan mengantsipasi permasalahan yang tidak terduga. Isu kritis lainnya adalah interaksi-interaksi antara proses dan struktur-struktur fisik seperti manufakturing produk di pabrik. Repenning dan Sterman (1997) dengan System Dynamics mampu menunjukkan bahwa ketidaksinkronan (asynchronicas) proses-proses ini menjurus kepada disfungsi performansi organisasi (dysfunctional organizational

performance).

o Jaringan Suplai (Suppy Chain). Volatilitas suatu jaringan suplai adalah masalah yang penting bagi suatu perusahaan. Masalah supply chain ini dapat menimpa setiap jenis bisnis baik yang kekurangan persediaan, atau mereka mempunyai persediaan produk melimpah di gudang. Dengan system dynamics, masalah supply chain dapat dipecahkan dengan hasil tingkat persediaan pada masing-masing langkah jaringan suplai dan perilakunya yang dinamis dapat ditirukan dengan ketepatan yang luar biasa (Sterman 2000).

27

John W Hines berhasil memperkirakan perilaku suku bunga dengan memodelkan sistem makroekonomi Amerika Serikat dengan system dynamics. Sedangkan Nathan B Forrester (Forrester, 1993) membuat model untuk yang menggambarkan fluktuasi output Amerika Serikat dan juga menguji berbagai pengaruh kebijakan pemerintah (fiskal dan moneter) terhadap unjuk perekonomian Amerika Serikat.

II.5 Visi Indonesia 2030

Negara Maju yang Unggul dalam Pengelolaan Kekayaan Alam Ditopang oleh empat pencapaian utama, yaitu:

Masuk dalam 5 besar kekuatan ekonomi dunia, dengan pendapatan perkapita sebesar US$ 18 ribu per tahun;

Pemanfaatan kekayaan alam yang berkelanjutan;

Perwujudan kualitas hidup moderen yang merata (shared growth);

Mengantarkan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia dalam daftar Fortune500

Companies.

Visi 2030:

Negara Maju Yang Unggul Dalam Pengelolaan Kekayaan Alam

Kata kunci visi tersebut ialah negara maju dan pengelolaan kekayaan alam. Keduanya dijelaskan di bawah ini.

Negara Maju. Indonesia akan mencapai pendapatan per kapita sebesar US$ 18 ribu yang menempatkan Indonesia dalam lima besar perekonomian dunia, dan representasi kelompok usaha yang terkemuka di dunia.

28

Gambar 2.4 PDB Per Kapita Indonesia, 1990 - 2030 Sumber: Proyeksi YIF

Dengan mengasumsikan pertumbuhan ekonomi riil rata-rata sebesar 7,62 persen per tahun, laju inflasi rata-rata sebesar 4,95 persen per tahun, dan pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,12 persen per 4 tahun, maka pada tahun 2030 Indonesia akan mencapai PDB per kapita sebesar US$ 18.000 per tahun (lihat Gambar 2.4).

Dengan jumlah penduduk sebesar 285 juta jiwa, PDB Indonesia mencapai US$ 5,1 trilyun, dan pada saat itu Indonesia masuk ke dalam lima besar perekonomian dunia (lihat Gambar 2.5).

29

Perekonomian nasional akan dimotori oleh sektor jasa. Walaupun awalnya sektor jasa tergantung kepada gerak sektor lainnya di perekonomian, namun pada akhirnya sektor jasa akan memperoleh momentum untuk tumbuh lebih cepat. Sektor jasa akan tumbuh lebih cepat dari sektor industri mulai tahun 2020, namun kontribusi sektor jasa dalam GDP akan mengungguli kontribusi sektor industri mulai tahun 2025.

Kontribusi sektor pertanian terus menurun hingga tahun 2030 namun dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan, produktifitas dan keterkaitannya dengan sektor lain. Produktifitas sektor pertanian akan meningkat seiring dengan kemajuan teknologi sehingga menghasilkan nilai tambah per pekerja yang lebih besar.

Kontribusi sektor industri terhadap PDB relatif stabil namun terjadi pergeseran struktur industri ke arah sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan peningkatan produktifitas SDM. Sumber peningkatan nilai tambah tersebut berasal dari inovasi teknologi, perbaikan kualitas input, dan perbaikan sistem distribusi dan pemasaran. Kedekatan dengan pasar input dan output menyebabkan perusahaan-perusahaan di Indonesia mendapatkan manfaat untuk mempunyai efisiensi produksi yang tinggi. Dengan keunggulan kompetitif tersebut, diharapkan pada tahun 2030 setidaknya 30 perusahaan Indonesia masuk dalam daftar 500 perusahaan terbaik dunia.

30

31

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III. 1 System Dynamics sebagai suatu MetodologiSystem Dynamics mendesak para pengambil keputusan untuk melihat arena

kebijakannya sebagai suatu paradigma atau model yang meyeluruh (world view) (Meadows dalam Myrtveit, 2005). System dynamics tidak saja merupakan sebuah pandangan holistik atas suatu masalah, ia juga merupakan sebuah metodologi.

Tujuan utama pemodelan system dynamics ialah meningkatkan pemahaman kita tentang suatu masalah dan mengidentifikasi kebijakan yang sedang berjalan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan hasil atau output sistem sesuai dengan yang kita inginkan.

Sebuah sistem (termasuk system dynamics) memuat sejumlah komponen dan relasi diantara komponen-komponennya. Jenis komponen dan interrelasi-nya membentuk identitas sistem dan cara sistem sistem mencapai tujuannya. Dengan menggambarkan relasinya (grafik 3.1) kita dapat melihat struktur suatu sistem termasuk boundary-nya.

Gambar 3. 1 Sebuah sistem

System Dynamics difokuskan pada pemahaman antara penyebab dan efek (the

causes and effects) yang diekspresikan dengan hubungan antara stok (level) dan

flow (rate). Dalam system dynamics dinamika model merupakan fungsi dari

kondisi awal model dan struktur dari modelnya.

System Dynamics utamanya ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan

identifikasi penyebab dan solusi dari masalah dunia nyata, karena itu amat penting bagi pemodel untuk membangun model yang sesederhana mungkin tanpa melupakan tujuan pembuatan dan kompleksitas dunia nyata yang dimodelkan. Dengan membuat model yang sederhana kita akan lebih mudah meningkatkan

X1 X2

X3 X4

Batas Sistem

32

pemahaman kita tentang sistem nyata yang kita amati. Sebaliknya dengan membuat model yang besar dan kompleks kita akan kehilangan peluang untuk meningkatkan pemahaman. Karena itu sebelum membangun suatu model peneliti disarankan untuk mempelajari problem dengan tingkat pemahaman yang holistik dan tidak spasial.

Tujuan utama dari pembuatan system dynamics ialah process oriented (Myrtveit, 2005). Pemahaman process oriented dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan kita melalui simulasi model dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Dengan kata lain, pemodelan system dynamics merupakan proses pembelajaran (learning

process) bukan sekedar sebuah model belaka.

Tujuan pemodelan system dynamics ialah untuk memahami perilaku sistem ke depan (long term prediction) dan tidak sekedar memahami perilaku historis dan fisik sistem. Metodologi system dynamics, dalam memprediksi masa depan, menekankan pentingnya pemahaman tentang delay, efek samping untuk memahami perilaku sistem lebih baik.

Maksud Meningkatkan pemahaman tentang penyebab dan efek-efek yang

menghasilkan masalah. Identifikasi solusi dan membangun sejumlah kebijakan untuk mencapai solusi

Lingkup Perspektif holistik, mencakup semua faktor penting yang menyebabkan masalah.

Perspektif sistem secara agegrasi dengan menggabungkan event-event dalam proses simulasi yang berjalan kontinu.

Asumsi Perilaku sistem merupakan fungsi keadaan awal dan struktur sistem.

Pemahaman kualitatif sistem dibangun dari sejumlah umpan-balik

Hasil Akhir Berfokus pada pemahaman proses (process oriented) Tabel 3.1 Karakteristik System Dynamics (Myrtveit, 2005)

III. 2 Pemodelan System Dynamics

33

a. Apakah suatu model telah baik ditinjau dari tujuan pembuatan dan masalah yang ingin dipecahkan ?

b. Pertanyaan kedua, apakah model konsisten dengan realita (sistem nyata) yang ingin dimodelkan ?

Langkah-langkah dalam pemodelan system dynamics (Khalid Saeed, 1994) sebagai berikut:

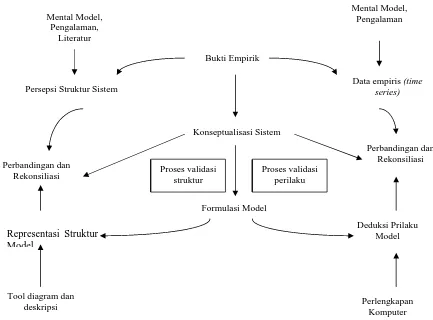

Gambar 3.2 Prosedur pemodelan system dynamics menurut Saeed (1994)

III.2.1 Proses Pengenalan Masalah

Identifikasi masalah dalam sistem yang kita amati perlu diidentifikasi terlebih dahulu, sebelum kita mulai membuat modelnya. Identifikasi masalah biasanya disertai dengan menetapkan struktur dan perilaku fenomena yang kita amati. Pembentukan struktur-perilaku pada tahap ini dipengaruhi oleh literatur,