TING

DI PP

MAYO DEPGKAT PEN

PP MUAR

OR TEKNO PARTEME FAKULNDAPAT

ARMA

RA CIASE

RADEN OLOGI DA N PEMAN LTAS PERI INSTITUTAN USA

ADA JAR

EM DAN

GHEA PU AN MANAJ NFAATAN IKANAN D UT PERTA BOGO 2010AHA PEN

RING ARA

N PPI BLA

USPANING JEMEN PE SUMBERD DAN ILMU ANIAN BOG OR 0ANGKAP

AD

ANAKAN

GSIH ERIKANAN DAYA PER U KELAUT GORPAN IKA

N SUBAN

N TANGKA RIKANAN TANAN

NG

AP NDengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Tingkat Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan Armada Jaring Arad di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan Subang adalah karya saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya ilmiah yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Oktober 2010 Raden Ghea Puspaningsih

ABSTRACT

RADEN GHEA PUSPANINGSIH, C44062139. Income Level Fishing Fleet Jaring Arad in PPP Muara Ciasem and PPI Blanakan Subang. Taught by DINARWAN.

PPP Muara Ciasem and PPI Blanakan Subang are two of several fishing ports located in Subang district. Jaring arad is one of the fishing gear used by most fishermen in the vicinity of the fishing harbor. Does using the same gear the level of fishing fleets operating revenue at two sites jaring arad fishing port is also the same? Jaring arad business activities in both the port also has a fishing ground is relatively the same, namely in the waters around Subang. But there are differences in terms of: acquisition of supplies fishing operations, fishing units, the number of days / trip and catches the marketing process undertaken in two different locations so that alleged that the income level of fishing effort from the two locations will be different too. Moreover, if the classification of the two different fishing port is also encountered in arad fleet based in both the PPI Blanakan and PPP Muara Ciasem. In connection with this condition, then this research uses case study method. Jaring arad fleet operating income levels in PPP of USD 20,884,765.00 / year with the R / C of 1.34. While the level of operating revenues in the PPI arad fleet of USD 35,208,207.00 / year with the R / C of 1.23. From the analysis of different test average income levels of business fleet jaring arad in PPP Muara Ciasem and PPI Blanakan is known that the t value is -25 241, then the decision is to reject H0 and conclude that the level of fleet operating revenues arad in PPP Muara Ciasem and PPI Blanakan is not the same. Because the t value falls in the critical region to the left, it can be concluded that the level of operating income in PPP Muara Ciasem jaring arad fleet is lower than the level of fleet operating revenues arad in PPI Blanakan. Factors that influence the difference in income gains of fishing effort in two locations, namely PPI Blanakan and PPP Muara Ciasem, including: supplies, fishing operations, fishing units, the number of days / trip capture and the marketing process the catch.

RADEN GHEA PUSPANINGSIH, C44062139. Tingkat Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan Armada Jaring Arad di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan Subang. Dibimbing oleh DINARWAN.

PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan Subang merupakan dua dari beberapa pelabuhan perikanan yang terletak di Kabupaten Subang. Jaring arad merupakan salah satu alat tangkap yang digunakan oleh sebagian besar nelayan di kedua sekitar wilayah pelabuhan perikanan tersebut. Apakah dengan menggunakan alat tangkap yang sama maka tingkat pendapatan usaha penangkapan ikan armada jaring arad di dua lokasi pelabuhan perikanan tersebut juga sama? Kegiatan usaha jaring arad di kedua pelabuhan tersebut juga memiliki fishing ground yang relatif sama, yaitu di sekitar perairan Subang. Namun terdapat perbedaan dalam hal: perolehan perbekalan operasi penangkapan, unit penangkapan, jumlah hari/trip penangkapan dan proses pemasaraan hasil tangkapan yang dilakukan di dua lokasi yang berbeda sehingga diduga bahwa tingkat pendapatan usaha penangkapan dari dua lokasi tersebut akan berbeda pula. Terlebih lagi apabila klasifikasi dari kedua pelabuhan perikanan tersebut berbeda pula yang dijumpai pada armada jaring arad yang berpangkalan baik di PPI Blanakan maupun PPP Muara Ciasem. Sehubungan dengan kondisi yang demikian maka dilakukan penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Tingkat pendapatan usaha armada jaring arad di PPP Muara Ciasem yaitu Rp 20.884.765,00/tahun dengan nilai R/C sebesar 1,34. Sedangkan tingkat pendapatan usaha armada jaring arad di PPI Blanakan yaitu Rp 35.208.207,00/tahun dengan nilai R/C sebesar 1,23. Dari analisis uji beda rata-rata tingkat pendapatan usaha armada jaring arad di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan diketahui bahwa nilai t hitung adalah -25.241, maka keputusannya adalah tolak H0 dan disimpulkan bahwa tingkat pendapatan usaha armada jaring arad di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan tidak sama. Karena nilai t hitung jatuh di wilayah kritik bagian kiri, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan usaha armada jaring arad di PPP Muara Ciasem lebih rendah daripada tingkat pendapatan usaha armada jaring arad di PPI Blanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perbedaan perolehan pendapatan usaha penangkapan di dua lokasi, yaitu PPI Blanakan dan PPP Muara Ciasem, diantaranya: perbekalan operasi penangkapan, unit penangkapan, jumlah hari/trip penangkapan dan proses pemasaran hasil tangkapan.

© Hak cipta IPB, tahun 2010 Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1) Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2) Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin IPB.

DI PPP MUARA CIASEM DAN PPI BLANAKAN SUBANG

RADEN GHEA PUSPANINGSIH

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

MAYOR TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2010

Judul Skripsi : Tingkat Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan Armada Jaring Arad di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan Subang

Nama : Raden Ghea Puspaningsih NRP : C44062139

Mayor : Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap

Disetujui: Pembimbing

Ir. Dinarwan, MS.____ NIP: 19630823 198803 1 002

Diketahui:

Ketua Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc. NIP: 19621223 198703 1 001

Skripsi ditujukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2010 dengan judul “Tingkat Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan Armada Jaring Arad di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan Subang.”

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ir. Dinarwan, MS. selaku dosen pembimbing yang selama ini telah membimbing dalam penyelesaian skripsi;

2. Bapak Dr. Ir. Moh. Imron, M.Si selaku Komisi Pendidikan dan Ibu Yopi Novita, S.Pi, M.Si selau Dosen Penguji;

3. Drs. Abas, M.Si. selaku kepala PPP Muara Ciasem, H. M. Rosyidi A.F. selaku ketua KUD Mina Bahari, H. Thosan, Bapak Asep dan semua karyawan KUD Mina Bahari. H. Muhammad Ali selaku ketua KUD Mina Fajar Sidik, Ibu Euis, Bapak Sanda dan semua karyawan KUD Mina Fajar Sidik atas segala bantuannya;

4. Ayahanda dan Ibunda tercinta (R. Dede Atmawijaya dan Euis Ratnaningsih) atas doa dan dukungan yang tidak putus-putusnya bagi ananda;

5. Fadli Mardian yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan selalu mendampingi dalam suka maupun duka;

6. Sahabat terdekat: Intan, Siska, Mertha, Irena dan Reny, serta rekan-rekan satu bimbingan: Raissa, Nanda, Sinta, Seli dan Fatra yang selama ini memberikan dukungan kepada penulis;

7. Teman seperjuangan PSP: Qbee, Ratie, Kiki, Ike, Bayu, Ocid, Udin dan teman-teman serta segenap pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Bogor, Maret 2010 R. Ghea Puspaningsih

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 21 November 1987 dari Bapak R. Dede Atmawijaya dan Ibu Euis Ratnaningsih. Penulis merupakan putri kedua dari tiga bersaudara.

Penulis lulus dari SMA Negeri 3 Bogor pada tahun 2006 dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IPB melalui jalur SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Program Studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap sebagai angkatan 43. Selama bersekolah, penulis aktif dalam ekstrakurikuler PASKIBRA dan terlibat aktif dalam berbagai lomba ketangkasan baris-berbaris. Penulis juga pernah memperoleh juara 3 dalam kompetisi Mojang Jajaka yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2006. Begitu pula pada masa kuliah, penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Penulis pernah menjabat sebagai anggota kepengurusan HIMAFARIN (Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan) Divisi Penelitian dan Pengembangan Profesi periode 2008-2009.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul “Tingkat Pendapatan Usaha Penangkapan Ikan Armada Jaring Arad di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan Subang”.

Halaman DAFTAR TABEL………..……….…. DAFTAR GAMBAR………...…..………...… DAFTAR LAMPIRAN……….…………...…..………... 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang………... 1.2 Tujuan Penelitian……….………... 1.3 Manfaat……….…….…………. 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pelabuhan Perikanan……….………. 2.1.1 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)……….... 2.1.2 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)………...………... 2.2 Jaring Arad…………...………...…….……. 2.3 Pendapatan Usaha………….………...………..…… 2.4 Uji Beda Nyata………...… 3 METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian………...……..….… 3.2 Bahan dan Alat……….………..…… 3.3 Metode Penelitian……….……….… 3.4 Pengumpulan Data……….………..…... 3.5 Analisis Data……….…….………...… 3.5.1 Analisis pendapatan usaha………...…………...… 3.5.2 Analisis uji beda nyata………... 3.5.3 Analisis deskriptif………...………… 4 KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Umum Kabupatn Subang……… 4.2 Keadaan Umum Kecamatan Blanakan………..……….… 4.2.1 Keadaan umum Desa Muara…….……..………...… 4.2.2 Keadaan umum Desa Blanakan………...… 4.3 Keadaan Perikanan PPP Muara Ciasem………... 4.3.1 Unit Penangkapan Ikan………...…. 4.3.2 Perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan……… 4.3.3 Sarana dan prasarana penangkapan………. 4.4 Keadaan Perikanan PPI Blanakan…………..……… 4.4.1 Unit penangkapan ikan……… 4.4.2 Perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan…..….. 4.4.3 Sarana dan prasarana penangkapan………...…

xii xiii xiv 1 2 3 4 5 5 6 6 7 9 9 9 9 10 10 12 12 14 15 16 17 20 20 21 22 25 25 27 27

xi

5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Unit Penangkapan Jaring Arad………... 5.1.2 Alat tangkap jaring arad………..

5.1.3 Nelayan……… 5.1.4 Metode pengoperasian jaring arad………... 5.1.5 Daerah penangkapan dan hasil tangkapan………... 5.2 Tingkat Pendapatan Usaha Armada Jaring Arad………

5.2.1 Biaya investasi………. 5.2.2 Biaya operasional………. 5.2.3 Penerimaan usaha……… 5.2.4 Analisis pendapatan usaha………... 5.2.5 Analisis Revenue Cost ratio (R-C ratio)……….. 5.3 Uji Beda Nyata………...………. 5.4 Analisis Deskriptif……….……….……… 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan………..………..………... 6.2 Saran………...…...…. DAFTAR PUSTAKA………...…. LAMPIRAN……….. 31 33 40 40 42 43 43 44 45 46 47 47 48 54 54 55 57

xii Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Data jumlah penduduk Desa Muara Ciasem berdasarkan mata

pencaharian pada tahun 2009………..………...… Data jumlah penduduk Desa Blanakan berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2009……...………...……….…… Data mata pencaharian penduduk Desa Blanakan tahun 2008…….….. Jumlah alat tangkap di PPP Muara Ciasem tahun 2004………..… Perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan di PPP Muara Ciasem tahun 2005-2009……….………....… Rincian penggunaan retribusi lelang di TPI Muara Ciasem menurut ketentuan PERDA No.9 Tahun 2000………....….. Perkembangan jumlah kapal di PPI Blanakan (2005-2009)……….….. Perkembangan jumlah alat tangkap di PPI Blanakan (2005-2009)….... Perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan di PPI Blanakan tahun 2005-2009………... Potongan ongkos lelang berdasarkan Rapat Anggota Tahunan……..…. Potongan ongkos lelang berdasarkan PERDA No.5 Tahun 2005….….. Perbekalan Operasi Penangkapan Armada Jaring Arad di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan (per trip)………...………..… Perbandingan harga perbekalan solar dan es balok di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan………..….. Perbedaan dimensi perahu jaring arad di PPP Muara Ciasem

dan PPI Blanakan………... Ukuran dari tiga bagian utama alat tangkap jaring arad di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan………..…..

17 19 19 20 21 23 25 26 27 28 29 49 49 51 52

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PPP Muara Ciasem……… Unit usaha depot es kecil di PPP Muara ciasem………... Kios perbekalan di PPP Muara Ciasem………..………….. eceran di kios perbekalan PPP Muara Ciasem………. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Blanakan………... Unit pabrik es PPI Blanakan………. Unit Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)………. Perahu jaring arad di PPP Muara Ciasem………. Perahu jaring arad di PPI Blanakan………...………... Otter board……… Pelampung jenis I dan II……….……….. Pelampung jenis III………..………. Gardan……….……….. 23 24 24 25 29 30 30 32 32 37 37 38 39

xiv Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Peta Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang…………..……….. Unit penangkapan jaring arad di PPP Muara Ciasem dan

PPI Blanakan………. Hasil tangkapan utama dan sampingan jaring arad………...… Contoh analisis pendapatan usaha penangkapan ikan

dan analisis R-C ratio armada jaring arad di PPP Muara Ciasem………. Contoh analisis pendapatan usaha penangkapan ikan

dan analisis R-C ratio armada jaring arad di PPI Blanakan……….. Komponen biaya investasi armada jaring arad di PPP Muara Ciasem…. Komponen biaya investasi armada jaring arad di PPI Blanakan……….. Total biaya investasi armada jaring arad di PPP Muara

Ciasem dan PPI Blanakan………. Komponen biaya tetap armada jaring arad di PPP Muara Ciasem……... Komponen biaya tetap armada jaring arad di PPI Blanakan………. Komponen biaya variabel armada jaring arad di PPP Muara Ciasem….. Komponen biaya variabel armada jaring arad di PPI Blanakan………... Biaya tetap dan biaya variabel armada jaring arad di

PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan……….…………. Contoh penerimaan usaha penangkapan ikan armada

jaring arad di PPP Muara Ciasem tahun 2010……….………. Contoh penerimaan usaha penangkapan ikan armada jaring arad

di PPI Blanakan tahun 2010……….. Penerimaan usaha armada jaring arad di PPP Muara Ciasem

dan PPI Blanakan……….. Komponen pendapatan usaha dan nilai R/C armada jaring arad

di PPP Muara Ciasem……… Komponen pendapatan usaha dan nilai R/C armada jaring arad

di PPI Blanakan………. 58 60 63 65 67 69 70 71 72 74 76 78 80 82 83 84 85 86

xv 19 20 21 22 23 24 25 26

Rincian analisis uji beda nyata tingkat pendapatan usaha armada

jaring arad di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan……… Skema pemasaran hasil tangkapan nelayan jaring arad di

PPP Muara Ciasem……… Skema pemasaran hasil tangkapan nelayan jaring arad di

PPI Blanakan………. Spesifikasi alat tangkap jaring arad di PPP Muara Ciasem……….. Spesifikasi alat tangkap jaring arad di PPI Blanakan……… Spesifikasi alat tangkap jaring arad di PPP Muara Ciasem

dan PPI Blanakan... Gambar konstruksi jaring arad yang berbasis di PPP Muara Ciasem….. Gambar konstruksi jaring arad yang berbasis di PPI Blanakan…….…..

87 88 89 90 91 92 94 95

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Subang sebagai salah satu kabupaten di kawasan utara Jawa Barat memiliki luas wilayah 205.176,95 ha atau 6,34% dari luas provinsi Jawa Barat. Kabupaten Subang terletak diantara 107031’ sampai dengan 107054’ BT dan 6011’ sampai dengan 6049’ LS. Di sebelah utara Kabupaten Subang berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah tenggara berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki aktivitas perikanan tangkap yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya beberapa pelabuhan perikanan di Kabupaten Subang, diantaranya Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Ciasem dan Pangkalan Pendaratan Ikan Blanakan.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Ciasem merupakan salah satu sentra ekonomi perikanan yang terdapat di Kabupaten Subang. PPP Muara Ciasem terletak tidak jauh dari jalan raya nasional pantura (sekitar 7 km) yang merupakan akses utama pemasaran ikan hasil tangkapan menuju kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang dan Bandung. Hal ini merupakan salah satu daya tarik bagi para nelayan pendatang untuk mendaratkan hasil tangkapannya di PPP Muara Ciasem yang sebagian besar berasal dari luar daerah, seperti Pemalang, Indaramayu, Karawang, Cirebon, Brebes dan Tegal. Alat tangkap yang banyak digunakan oleh nelayan di PPP Muara Ciasem dalam operasi penangkapan ikan dikelompokkan ke dalam 5 jenis alat tangkap, yaitu payang, pukat cincin, jaring udang, jaring insang dan pancing. Alat tangkap yang paling dominan di PPP Muara Ciasem adalah jenis alat tangkap jaring udang (34,60 %), kemudian disusul jenis payang (28,27 %) dan diikuti dengan jenis pukat cincin (21,94 %), sedangkan jumlah alat tangkap lainnya tidak terlalu banyak (Indrianto, 2006).

Sekitar 10 km dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Ciasem terdapat Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Blanakan Subang. Aktivitas perikanan tangkap memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Desa

2

Blanakan. PPI Blanakan merupakan salah satu PPI yang memiliki fasilitas terlengkap dan berkembang sangat baik dibandingkan dengan PPI lainnya. Kegiatan usaha perikanan tangkap di PPI Blanakan didukung oleh adanya lembaga koperasi yang memiliki peranan penting terhadap kelancaran kegiatan usaha perikanan tangkap di PPI Blanakan. Berbagai macam alat tangkap dioperasikan di perairan Blanakan. Alat tangkap yang digunakan nelayan Kecamatan Blanakan antara lain adalah pukat cincin, cantrang, jaring kantong/udang, jaring bondet, jaring tegur, pancing dan jaring sontong (KUD Mandiri Mina Fajar Sidik, 2009).

Kegiatan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring arad merupakan usaha penangkapan ikan yang mendukung pendapatan masyarakat di daerah sekitar PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan, dimana sebagian besar nelayan di kedua pelabuhan perikanan tersebut mengoperasikan alat tangkap jaring arad. Hal ini dapat dilihat dari kehomogenan alat tangkap yang terdapat di kedua pelabuhan perikanan tersebut yang didominasi oleh alat tangkap jaring arad yang armadanya berjumlah lebih dari 100 perahu arad di PPP Muara Ciasem maupun PPI Blanakan. Sebagian besar nelayan bergantung pada hasil tangkapan yang didaratkan oleh alat tangkap ini. Nelayan yang menggunakan alat tangkap jaring arad mayoritas adalah nelayan tradisional. Hal tersebut dapat dilihat dari unit penangkapan dan jumlah perbekalan yang dibutuhkan dalam operasi penangkapan yang tergolong kecil. Akan tetapi sejak munculnya larangan pemerintah terhadap penggunaan jaring arad berdasarkan Kepres 31 Tahun 1980, maka alat tangkap tersebut sudah tidak didata lagi oleh pihak KUD Mina Fajar Sidik maupun pihak Departemen Kelautan dan Perikanan. Kegiatan usaha jaring arad di kedua pelabuhan tersebut memiliki fishing ground yang relatif sama, yaitu di sekitar perairan Subang. Bila suatu aktivitas perikanan melibatkan armada yang memiliki lokasi fishing ground yang relatif sama, sementara perolehan perbekalan operasi penangkapan, perbedaan unit penangkapan ikan, lamanya trip penangkapan dan proses pendaratan hasil tangkapannya dilakukan di dua lokasi yang berbeda maka diduga bahwa tingkat pendapatan usaha penangkapan dari dua lokasi tersebut akan berbeda pula. Hal tersebut diduga karena dari dua lokasi yang berbeda tersebut akan memiliki proses

pelayanan di pelabuhan perikanannya secara berbeda pula. Kondisi seperti itu dijumpai pada aktivitas armada jaring arad yang berpangkalan baik di PPI Blanakan maupun PPP Muara Ciasem. Tingkat pendapatan usaha penangkapan ikan merupakan salah satu parameter penting yang perlu dilihat dari aktivitas perikanan di suatu wilayah.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Menganalisis tingkat pendapatan usaha penangkapan ikan dari armada jaring arad di dua lokasi berbeda, yaitu PPI Blanakan dan PPP Muara Ciasem 2. Menguji beda pendapatan rata-rata dari usaha penangkapan ikan armada

jaring arad di dua lokasi berbeda, yaitu PPI Blanakan dan PPP Muara Ciasem

3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perbedaan perolehan pendapatan usaha penangkapan di dua lokasi, yaitu PPI Blanakan dan PPP Muara Ciasem

1.3 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak pelabuhan perikanan, pengusaha perikanan, pemerintah daerah di sekitar pelabuhan perikanan maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk mengetahui besaran tingkat pendapatan dari usaha penangkapan ikan armada jaring arad di dua lokasi pelabuhan perikanan yang berbeda sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan di masa mendatang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelabuhan Perikanan

Direktorat Jenderal Perikanan (1994), menyebutkan bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan dan pemasaran, baik berskala lokal, nasional, maupun internasional. Aspek-aspek tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Produksi: pelabuhan perikanan sebagai tempat para nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksinya, mulai dari memenuhi kebutuhan perbekalan untuk menangkap ikan di laut sampai membongkar hasil tangkapannya;

2) Pengolahan: pelabuhan perikanan menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapan nelayan;

3) Pemasaran: pelabuhan perikanan merupakan pusat pengumpulan hasil dan pemasaran hasil tangkapan nelayan.

Menurut Lubis (2004) pelabuhan perikanan adalah wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan wilayah lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan fasilitas sejak ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan. Selain itu, pelabuhan perikanan adalah sebagai tempat untuk berlabuh dan bertambatnya kapal yang hendak bongkar muat hasil tangkapan atau mengisi bahan perbekalan untuk melakukan penangkapan ikan di laut.

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi yang bersifat umum (general function) dan fungsi khusus (special function). Fungsi umum merupakan fungsi yang terdapat pula pada pelabuhan lain (pelabuhan umum atau pelabuhan tata niaga). Beberapa fungsi umum pelabuhan merupakan tugas pokok melindungi kapal dan pelayanan lainnya yang harus dapat dilakukan di setiap pelabuhan perikanan seperti juga di pelabuhan yang bukan untuk kegiatan perikanan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan fungsi khusus dalam hal ini adalah fungsi-fungsi yang berkaitan dengan masalah perikanan yang memerlukan pelayanan khusus pula yang belum terlayani oleh adanya berbagai fasilitas fungsi umum. Contoh fungsi khusus pada pelabuhan perikanan misalnya fasilitas tempat pelelangan ikan, fasilitas untuk penanganan serta pengolahan ikan. Fungsi khusus

ini terutama yang diturunkan dari karakteristik komoditas perikanan yang bersifat mudah busuk. Sifat mudah busuk ini menghendaki pelayanan khusus berupa perlakuan penanganan, pendistribusian hasil ikan secara cepat ataupun pengolahan yang tepat (Murdiyanto, 2004).

2.1.1 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Menurut SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.10/MEN/2004, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) merupakan pelabuhan perikanan tipe C yang memiliki kriteria, diantaranya:

1)Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial dan wilayah ZEEI;

2)Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;

3)Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;

4)Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus;

5)Memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 5 Ha. 2.1.2 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Menurut SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.10/MEN/2004, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan pelabuhan perikanan tipe D yang memiliki kriteria, diantaranya:

1)Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan;

2)Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT;

3)Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;

4)Mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus;

6

5)Memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 2 Ha. 2.2 Jaring Arad

Jaring arad adalah alat tangkap yang dioperasikan secara aktif dengan cara ditarik oleh perahu bermesin. Alat tangkap ini biasa dioperasikan untuk perairan demersal dengan hasil target tangkapan utama adalah udang. Secara garis besar konstruksi jaring arad terdiri dari bagian sayap, badan, kantong. Bahan jaring sepenuhnya terbuat dari polyethylen (PE) (Hakim, 2006).

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1995), nama arad juga berkembang sejalan dengan perkembangan sejenis jaring pukat yang pengoperasiannya ditarik (pukat tarik) dengan menggunakan perahu (bukan kapal) di sepanjang dasar perairan. Dengan perkataan lain jaring pukat tarik (jaring putar) ini dikenal dengan sebutan jaring arad. Alat ini biasanya dipakai untuk menangkap udang dan ikan demersal. Konstruksi jaring arad secara umum terdiri atas jaring, tali ris, pelampung, pemberat, danleno, palang, tali segitiga, papan otter dan tali penarik (towing warp).

Jaring arad berkembang di daerah Pantai Utara Jawa dan memiliki beberapa nama lain di daerah berbeda. Diantaranya adalah sotok rebon di Rembang, jaring arad di Tegal-Brebes, gereuk di Jawa Timur, dan otok di Kendal (Balai Pengembangan Penangkapan Ikan, 1997).

2.3 Pendapatan Usaha

Pendapatan dan penerimaan usaha adalah seluruh pendapatan dan penerimaan yang diterima oleh seluruh anggota rumah tangga ekonomi (BPS, 1998). Pendapatan yang diterima oleh nelayan tergantung pada hasil tangkapan atau produksi dan harga yang berlaku, dimana teknologi akan sangat menentukan terhadap hasil usaha penangkapan, diantaranya perlengkapan yang digunakan dalam operasi penangkapan seperti motor (Hermanto, 1986). Pendapatan nelayan berasal dari dua sumber, yaitu: pendapatan dari usaha penangkapan ikan dan pendapatan dari luar usaha penangkapan ikan. Sumber pendapatan utama bagi nelayan yaitu berasal dari usaha penangkapan ikan sedangkan dari luar usaha penangkapan ikan, biasanya lebih rendah (Sajogyo, 1996).

2.4 Uji Beda Nyata

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji beda nyata tingkat pendapatan usaha penangkapan ikan armada jaring arad. Dalam statistik, hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya (Kuswandi & Erna M , 2004). Statistik adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel, sedangkan parameter adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada populasi. Dengan kata lain, hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi, melalui data-data sampel (Sugiyono, 2007).

Dalam statistik, hipotesis yang akan diuji dilambangkan dengan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1) (Kuswandi & Erna M , 2004). Pada statistik hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Selanjutnya hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel.

Dalam penelitian hipotesis nol juga menyatakan “tidak ada”, tetapi bukan tidak adanya perbedaan antara populasi dan data sampel, tetapi bisa berbentuk tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih ada populasi/sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama.

Menurut tingkat ekplanasi hipotesis yang akan diuji, maka rumusan hipotesis dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu hipotesis deskriptif (pada satu sampel atau variabel mandiri/tidak dibandingkan dan dihubungkan), hipotesis komparatif dan hipotesis hubungan. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Pengujian hipotesis deskriptif pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Kesimpulan yang dihasilkan nanti adalah apakah hipotesis yang diuji itu dapat digeneralisasikan atau tidak. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Menguji hipotesis

8

komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generalisasi (signifikasi hasil penelitian) yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Bila H0 dalam pengujian diterima berarti nilai perbandingan dua sampel atau lebih tersebut dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi dimana sampel-sampel diambil dengan taraf kesalahan tertentu. Hipotesis hubungan adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2007).

Jika setelah pengujian data sampel, kita menerima atau menolak suatu hipotesis, mungkin saja hal tersebut karena kebetulan atau belum tentu kesimpulan kita tersebut seratus persen benar. Hal tersebut mengingat bahwa selalu terjadi kekeliruan sampling. Berdasarkan Walpole (1998), terdapat dua jenis kesalahan uji hipotesis yang mungkin terjadi, yaitu:

1) Galat Jenis I: Kesalahan karena menolak hipotesis (H0) padahal hipotesis tersebut benar. Kesalahan ini disebut dengan kesalahan α.

2) Galat Jenis II: Kesalahan karena menerima hipoesis (H0) padahal hipotesis tersebut salah. Kesalahan ini disebut dengan kesalahan β.

Kesalahan α dinamakan dengan tingkat signifikan atau tingkat nyata (level of significance) dari kesalahan. Jika harga α = 5%, ini berarti bahwa tingkat kepercayaan = 95% (100% - 5%). Jika harga α = 3%, artinya tingkat kepercayaan = 97%, begitu seterusnya. Dalam statistik, besarnya ingkat kepercayaan yang diambil biasanya = 95% dan 99% (atau harga α = 5% dan 1 %). Tingkat kepercayaan 95% artinya kita percaya bahwa kesimpulan yang kita ambil 95% benar, jika kemungkinan kita membuat kesalahan menolak hipotesis yang seharusnya diterima besarnya hanya sama dengan 5% (sama dengan harga α). Dalam uji hipotesis, jika H0 (hipotesis yang diuji) ditolak, berarti H1 (hipotesis alternatif) diterima. Begitu juga sebaliknya, jika H0 diterima, berarti H1 ditolak (Kuswandi & Erna M , 2004).

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian lapang dilaksanakan pada bulan Februari - April 2010, dengan tempat penelitian di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Ciasem dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Blanakan Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait. Alat yang digunakan di dalam penelitian ini adalah alat tulis, kuesioner dan kamera yang digunakan untuk mengolah data penelitian.

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, dengan kasus tingkat pendapatan usaha armada jaring arad dari dua pelabuhan perikanan yang berbeda. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik data khas dari keseluruhan personalitas (Nazir, 1999). Objek yang dilakukan berpedoman pada kuesioner. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat. Studi kasus memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu.

3.4 Pengumpulan Data

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu metode dimana responden yang dipilih secara sengaja untuk menentukan tujuan tertentu, dengan mengandalkan logika atas kaidah-kaidah yang berlaku yang didasari semata-mata dengan tujuan peneliti (Fauzi, 2001).

10

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan nelayan pemilik jaring arad dan berbagai pihak terkait lainnya, diantaranya pengelola PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan. Data sekunder mengenai unit penangkapan ikan, kondisi umum fasilitas pelabuhan perikanan, perkembangan produksi dan nilai produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan. Data tersebut diperoleh dari Laporan Tahunan KUD Mina Bahari Desa Muara Ciasem dan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD Mandiri Mina Fajar Sidik Desa Blanakan. Sedangkan data sekunder mengenai keadaan geografis dan topografi, jumlah penduduk, mata pencaharian, pendidikan, fasilitas pelabuhan dan keadaan umum daerah penelitian diperoleh dari instansi-instansi terkait, diantaranya Kantor Desa Muara Ciasem dan Desa Blanakan Subang.

3.5 Analisis Data

3.5.1 Analisis pendapatan usaha

Analisis pendapatan digunakan untuk menganalisis usaha nelayan pada alat tangkap jaring arad di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan Subang. Dalam upaya menganalisis pendapatan usaha penangkapan ikan armada jaring arad, maka diperlukan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara (data primer). Pada analisis pendapatan usaha armada jaring arad, parameter yang dihitung adalah tingkat pendapatan usaha dan analisis R-C ratio.

1) Analisis tingkat pendapatan usaha

Analisis tingkat pendapatan usaha bertujuan untuk mengetahui komponen input dan output yang terlibat di dalamnya dan besarnya pendapatan bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Konsep analisis pendapatan usaha dihitung berdasarkan selisih antara penerimaan total (Total Revenue / TR) dengan biaya total (Total Cost / TC) dengan rumus (Purnomo, 1999):

Π = TR - TC

Dimana:

Π = pendapatan bersih

TR = Total Revenue / total penerimaan TC = Total Cost / total biaya

Kriteria yang digunakan, yaitu:

• Penerimaan total > biaya total, pendapatan usaha memperoleh keuntungan • Penerimaan total = biaya total, pendapatan usaha tidak untung dan tidak rugi • Penerimaan total < biaya total, pendapatan usaha memperoleh kerugian

Tingkat pendapatan usaha armada jaring arad merupakan selisih dari hasil tangkapan (Total Revenue / total penerimaan) yang didaratkan dengan biaya operasional (Total Cost / total biaya). Total penerimaan per tahun adalah hasil penjumlahan penerimaan pada musim puncak dan musim paceklik. Biaya operasional merupakan penjumlahan dari seluruh biaya yang dibutuhkan oleh nelayan pada saat melaut. Untuk menghitung pendapatan yang diterima oleh nelayan selama 1 tahun, maka perlu diketahui data dari biaya-biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun (biaya tetap dan biaya tidak tetap).

2) Analisis Revenue-Cost ratio (R-C ratio)

Analisis R-C ratio adalah analisis yang bertujuan untuk melihat seberapa jauh setiap nilai rupiah biaya yang digunakan dapat memberikan sejumlah nilai penerimaan sebagai manfaatnya. R-C ratio menggunakan perbandingan antara nilai tunai penerimaan dengan nilai tunai pengeluaran. Rumus R-C ratio adalah sebagai berikut :

Kriteria yang digunakan, yaitu:

• R/C > 1, kegiatan usaha menguntungkan • R/C = 1, kegiatan usaha pada titik impas • R/C < 1, kegiatan usaha merugikan

R-C ratio = Penerimaan Total Biaya Total

12

3.5.2 Analisis uji beda nyata

Analisis yang dilakukan untuk menguji beda tingkat pendapatan usaha penangkapan ikan armada jaring arad di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan, digunakan analisis Hipotesis Komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Uji hipotesis statistik yang digunakan adalah uji dua arah.

Berikut adalah rumusan hipotesisnya:

µ1 : Tingkat pendapatan usaha jaring arad di lokasi PPI Blanakan µ2 : Tingkat pendapatan usaha jaring arad di lokasi PPP Muara Ciasem Rumusan hipotesis statistiknya:

H0 : µ1 = µ2

Artinya: Tidak ada perbedaan tingkat pendapatan usaha armada jaring arad di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan.

H1 : µ1 ≠ µ2

Artinya: Tingkat pendapatan usaha armada jaring arad di lokasi PPP Muara Ciasem tidak sama dengan PPI Blanakan.

Dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden yang diambil dari masing-masing populasi dengan taraf nyata 0.05 dan nilai σ1 ≠σ2dan tidak diketahui maka digunakan rumus statistik uji sebagai berikut (Walpole, 1998):

) / ( ) / ( ) ( 2 2 2 1 2 1 0 2 1 n s n s d x x t + − − = dengan v = 1 ) / ( 1 ) / ( ) / / ( 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 − + − + n n s n n s n s n s Keputusan:

Tolak H0 bila nilai statistik uji tersebut jatuh dalam wilayah kritiknya (t hitung > t tabel), sedangkan bila nilai statistik uji jatuh di luar wilayah kritiknya (t hitung < t tabel) maka terima H0.

3.5.3 Analisis deskriptif

Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai kondisi lapang yang bersifat tanggapan dan pandangan. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa kondisi berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang diduga mempengaruhi tingkat pendapatan

usaha jaring arad di PPP Muara Ciasem dan PPI Blanakan. Parameter-parameter yang diamati di dua lokasi pelabuhan perikanan yang diduga mempengaruhi tingkat pendapatan usaha penangkapan armada jaring arad terbatas pada parameter berikut:

1) Perbekalan operasi penangkapan; 2) Unit penangkapan;

3) Jumlah hari/trip penangkapan; 4) Proses pemasaran hasil tangkapan.

4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Umum Kabupaten Subang

Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten di Subang yang memiliki potensi dalam pengembangan usaha perikanan baik perikanan tambak maupun perikanan laut. Kabupaten Subang sebagai salah satu kabupaten di kawasan utara Jawa Barat memiliki luas wilayah 205.176,95 ha atau 6,34% dari luas provinsi Jawa Barat. Kabupaten Subang terletak di antara 107031’ sampai dengan 107054’ BT dan 6011’ sampai dengan 6049’ LS. Di sebelah utara Kabupaten Subang berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah tenggara berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Peluang usaha di bidang penangkapan ikan cukup besar karena panjang pantai mencapai 68 km. Perairan laut sekitar pantai utara Laut Jawa merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya ikan yang bernilai ekonomis penting. Oleh karena itu banyak usaha penangkapan ikan yang berkembang di pesisir Kabupaten Subang, seperti di Desa Blanakan dan Desa Muara Ciasem.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2007, Wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 30 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi 245 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahan terletak di Kecamatan Subang. Kabupaten Subang dilintasi jalur pantura, namun ibukota Kabupaten Subang tidak terletak di jalur ini. Jalur pantura di Kabupaten Subang merupakan salah satu wilayah yang paling sibuk di Pulau Jawa. Selain dilintasi jalur Pantura, Kabupaten Subang dilintasi pula jalur jalan Alternatif Sadang Cikamurang yang melintas di tengah wilayah Kabupaten Subang dan menghubungkan Sadang Kabupaten Purwakarta dengan Tomo Kabupaten Sumedang. Jalur ini sangat ramai terutama pada musim libur seperti lebaran. Kabupaten Subang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung di sebelah selatan memiliki akses langsung yang sekaligus menghubungkan jalur pantura dengan Kota Bandung.

Berdasarkan bentang alamnya, Kabupaten Subang memiliki tiga wilayah daerah dengan ketinggian antara 0-1.500 m di atas permukaan laut (dpl), yaitu: 1) Daerah pegunungan dengan ketinggian antara 500-1.500 m dpl, merupakan

daerah resapan air. Lokasi: Kecamatan Jalancagak, Sagalaherang, Cisalak dan Tanjungsiang.

2) Daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggan antara 50-500 m dpl merupakan penyangga. Lokasi: Kecamatan Subang, Cibogo, Cijambe, Cipunagara, Pagaden, Kalijati dan Cipeundeuy.

3) Daerah dataran sampai pantai Laut Jawa dengan ketinggian 0-50 m dpl merupakan daerah pengembangan/budidaya. Lokasi: Kecamatan Binong, Compreng, Pusakanagara, Pamanukan, Ciasem, Blanakan, Pabuaran, Patokbeusi, Perwakilan Kecamatan Legon Kulon dan Cikaum (Pemkab Subang, 2005).

Secara umum Kabupaten Subang beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim barat dan musim timur. Musim barat umumnya terjadi pada bulan Oktober – Maret yang ditandai dengan banyaknya turun hujan, sedangkan musim timur berlangsung sekitar bulan April – September yang ditandai dengan kurangnya turun hujan. Rata-rata curah hujan umumnya terjadi pada awal tahun, yaitu bulan Januari hingga April dengan jumlah 365 mm dan 426 mm. Rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan jumlah rata-rata 79 mm (Anonymous, 2004 yang dikutip oleh Indrianto, 2006).

4.2 Keadaan Umum Kecamatan Blanakan

Kecamatan Blanakan merupakan salah satu dari 22 kecamatan di wilayah Kabupaten Subang. Kecamatan ini sebagian besar merupakan daerah pantai dengan ketinggian 0-3 m di atas permukaan laut (Anonymous, 2004 yang dikutip oleh Indrianto, 2006). Secara administratif batas-batas wilayah Kecamatan Blanakan adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ciasem, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pamanukan (Indrianto, 2006).

16

Berdasarkan Yana (2006), luas wilayah Kecamatan Blanakan mencapai 85,81 km2. Kecamatan Blanakan terdiri dari 7 desa yang merupakan desa pesisir, yaitu Desa Cilamaya Hilir, Rawameneng, Jayamukti, Blanakan, Langensari, Muara dan Tanjung Tiga.

4.2.1 Keadaan umum Desa Muara

Desa Muara Ciasem yang merupakan lokasi tempat PPP Muara Ciasem berada memiliki luas wilayah 993.961 m2. Keadaan topografinya datar dan sedikit bergelombang dengan ketinggian 0-3 m di atas permukaan laut (Anonymous, 2004 yang dikutip oleh Indrianto, 2006). Jarak dari Desa Muara Ciasem ke ibukota kecamatan yaitu 7 km sedangkan jarak ke ibukota kabupaten 60 km. Lokasi Desa Muara Ciasem terletak tidak terlalu jauh dengan jalan raya Pantura namun seringkali terhambat dengan kondisi jalan raya yang rusak dan seringkali kebanjiran jika turun hujan.

Kependudukan Desa Muara

Jumlah penduduk Desa Muara Ciasem pada tahun 2009 tercatat sebanyak 7.631 orang. Dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 3.808 orang dan penduduk perempuan sebanyak 3.823 orang. Jumlah penduduk Desa Muara Ciasem mengalami kenaikan sebanyak 233 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2008 sebanyak 3.652 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 3.746 jiwa. Etnis penduduk di Desa Muara Ciasem didominasi oleh penduduk Jawa sebanyak 4.109 orang, etnis Sunda sebanyak 3.510 orang dan sisanya merupakan pendatang dari luar Pulau Jawa yaitu etnis Aceh sebanyak 6 orang dan etnis Padang sebanyak 4 orang.

Ditinjau dari tingkat pendidikannya, hingga tahun 2009 penduduk Desa Muara Ciasem yang tidak bersekolah tercatat 829 orang. Secara umum tingkat pendidikan penduduk Desa Muara Ciasem cukup beragam, dimana jumlah tamatan SD (Sekolah Dasar) sebanyak 2.623 orang, 1.975 orang tidak bisa menamatkan pendidikan dasar, 911 orang merupakan tamatan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), 29 orang tidak bisa menamatkan pendidikan di SLTP, 432 orang merupakan tamatan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), 237 orang

tidak bisa menamatkan pendidikan di SLTA, dan hanya 41 orang yang merupakan tamatan perguruan tinggi.

Penduduk Desa Muara Ciasem sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai nelayan yaitu sebanyak 789 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perikanan laut di daerah ini cukup berkembang. Selain menjadi nelayan, penduduk Desa Muara Ciasem memiliki mata pencaharian sebagai petani sawah, buruh tani, karyawan perusahaan swasta dan lain-lain. Data mengenai jumlah penduduk Desa Muara Ciasem berdasarkan mata pencahariannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Data jumlah penduduk Desa Muara Ciasem berdasarkan mata pencaharian pada tahun 2009

Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan

Petani 381 365

Buruh tani 286 327

Buruh migrant 7 47

Pegawai Negeri Sipil 15 7

Pengrajin industri rumah tangga 17 3

Pedagang keliling 8 4 Peternak 56 - Nelayan 789 - Montir 6 - POLRI 2 - Pensiunan PNS/TNI/POLRI 6 7

Pengusaha kecil dan menengah 13 2

Dukun Kampung Terlatih - 2

Seniman/Artis 4 1

Karyawan perusahaan swasta 121 47

Buruh bangunan 112 -

Ojek motor 98 -

Guru swasta 6 8

Lainnya 4 3

Jumlah 1.929 815

Sumber: Data Desa Muara Ciasem 2009 (diolah kembali) 4.2.2 Keadaan umum Desa Blanakan

Berdasarkan Yana (2006), Desa Blanakan merupakan salah satu desa dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Blanakan di bawah naungan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa barat. Secara geografis, Desa Blanakan terletak di bagian paling utara dari Jawa Barat, yaitu antara 6010’ - 6022’ LS dan 107030’ - 107053’

18

BT. Desa Blanakan terletak sekitar 46,03 km dari ibukota Kabupaten Subang yang dapat ditempuh dengan motor atau mobil selama 1 jam 30 menit. Jarak dari Desa Blanakan ke ibukota provinsi (Bandung) adalah 90 km dan jarak ke ibukota negara (DKI Jakarta) adalah 210 km. Luas Desa Blanakan yaitu 980,436 Ha, yang terdiri dari lahan sawah, ladang, pemukiman, hutan, serta fasilitas umum seperti jalan, lapangan, dan perkantoran pemerintah.

Kependudukan Desa Blanakan

Secara demografis Desa Blanakan merupakan desa yang heterogen. Hal tersebut dapat dilihat dari struktur kependudukannya yang beragam. Jumlah penduduk Desa Blanakan pada tahun 2009 tercatat sebanyak 11.399 orang. Dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 5.862 orang dan penduduk perempuan sebanyak 5.537 orang. Jumlah penduduk Desa Blanakan mengalami kenaikan sebanyak 91 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2008 sebanyak 5.794 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 5.514 jiwa. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Desa Blanakan tahun 2009, Desa Blanakan didominasi oleh etnis Jawa.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun 2009 terhadap tingkat pendidikan Desa Blanakan, mayoritas penduduk Desa Blanakan masih buta aksara. Penduduk yang mengenyam pendidikan sebagian besar hanya sampai tingkat sekolah dasar dan tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan penduduk Desa Blanakan tergolong masih rendah, karena sebagian penduduknya belum memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan. Sebagian besar anak-anak usia wajib belajar lebih memilih untuk membantu pekerjaan orangtuanya sebagai buruh tani ataupun sebagai nelayan buruh. Hal tersebut dikarenakan masih banyak penduduk yang tingkat kesejahteraannya masih rendah sehingga tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengenyam pendidikan. Data mengenai jumlah penduduk Desa Blanakan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Data jumlah penduduk Desa Blanakan berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2009

Tingkat Pendidikan Jumlah

(orang)

Persentase (%)

Belum sekolah 625 5

Tidak pernah sekolah 1.500 13 Sekolah SD (tidak tamat) 3.319 29,2

SD/Sederajat 2.244 20 SLTP/Sederajat 1.725 15,1 SLTA/Sederajat 1.895 17 D-1 37 0,3 D-2 22 0.2 D-3 17 0,1 S-1 15 0,1 Jumlah 11.399 100

Sumber: Data Desa Blanakan 2009 (diolah kembali)

Mata pencaharian penduduk Desa Blanakan cukup bervariasi. Mata pencaharian penduduk Desa Blanakan didominasi oleh petani, buruh tani, buruh/swasta, nelayan, buruh usaha perikanan, dan lain-lain. Data mengenai mata pencaharian penduduk Desa Blanakan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Data mata pencaharian penduduk Desa Blanakan tahun 2008

Mata Pencaharian Jumlah

(orang)

Persentase (%)

Petani 1.463 39,70

Buruh tani 1.829 49,63

Karyawan perusahaan swasta 89 2,42

Dukun kampong 2 0,05 Pengrajin 1 0,03 Pedagang 54 1,47 Peternak 1 0,03 Nelayan 210 5,70 Montir 15 0,41 Dokter 1 0,03 TNI/POLRI 5 0,14 Lain-lain 15 0,41 Jumlah 3.685 100,00

20

4.3 Keadaan Perikanan PPP Muara Ciasem 4.3.1 Unit penangkapan ikan

1) Kapal/perahu

Kapal/perahu yang digunakan oleh nelayan di PPP Muara Ciasem pada umumnya merupakan kapal kayu dengan mesin motor tempel (outboard) dan mesin motor dalam (inboard). Kapal dengan mesin motor tempel (outboard) biasanya merupakan kapal-kapal berukuran kecil yang mengoperasikan alat tangkap jaring udang, jaring insang dan payang. Sedangkan kapal dengan mesin motor dalam (inboard), biasanya merupakan kapal besar yang mengoperasikan alat tangkap pancing, payang dan purse seine.

2) Alat tangkap

Terdapat lima jenis alat tangkap yang umumnya digunakan oleh nelayan di PPP Muara Ciasem, yaitu payang, jaring udang, jaring insang, pukat cincin (purse seine) dan pancing. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di PPP Muara Ciasem disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4 Jumlah alat tangkap di PPP Muara Ciasem tahun 2004

No. Jenis Alat Tangkap Jumlah (unit) Persentase (%)

1 Payang 67 28.27

2 Pancing 15 6.33

3 Pukat cincin (purse seine) 52 21.94

4 Jaring udang 82 34.60

5 Jaring insang 21 8.86

Jumlah 237 100

Sumber: KUD Mina Bahari tahun 2004

Jumlah alat tangkap terbanyak yang digunakan oleh sebagian besar nelayan di PPP Muara Ciasem yaitu alat tangkap jaring udang (34.60%), kemudian alat tangkap payang (28.27%), pukat cincin (21.94%), jaring insang (8.86%) dan pancing (6.33%). Selain lima jenis alat tangkap tersebut, sebagian besar nelayan yang berasal dari daerah setempat juga menggunakan jaring arad. Namun sejak keberadaan jaring arad dilarang oleh pemerintah berdasarkan Kepres 31 Tahun 1980, maka pihak KUD Mina Bahari maupun Dinas Perikanan dan Kelautan tidak melakukan pendataan lagi terhadap alat tangkap tersebut.

1) Nelayan

Nelayan merupakan bagian penting dalam unit penangkapan ikan dimana nelayan berperan langsung dalam mengoperasikan alat penangkap ikan. Nelayan di PPP Muara Ciasem tidak hanya berasal dari daerah setempat, melainkan sebagian besar merupakan nelayan pendatang yang berasal dari daerah Indramayu, Brebes, Dadap, Cirebon, dan Pemalang. Nelayan-nelayan pendatang pada umumnya mengoperasikan alat tangkap dengan ukuran kapal yang lebih besar dibandingkan dengan nelayan setempat, contohnya alat tangkap purse seine, payang dan pancing. Sedangkan nelayan yang berasal dari daerah setempat pada umumnya mengoperasikan jaring udang dan jaring insang. Pada tahun 2009 jumlah warga Desa Muara Ciasem yang berprofesi sebagai nelayan tercatat sebanyak 789 orang (Data Desa Muara Ciasem 2009).

4.3.2 Perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan

Perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan di PPP Muara Ciasem dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Data mengenai perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan dapat dilihat Tabel 5.

Tabel 5 Perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan di PPP Muara Ciasem tahun 2005-2009

Tahun Volume Produksi (kg) Nilai Produksi (Rp)

2005 1.595.527 10.370.923.000

2006 1.345.980 9.002.954.500

2007 1.259.510 8.564.666.000

2008 1.600.472 10.883.207.000

2009 1.272.121 8.904.849.000

Sumber: KUD Mina Bahari (diolah kembali)

Dari tabel di atas menunjukkan ada penurunan volume produksi ikan pada tahun 2005-2006 sebesar 249.547 kg/tahun, pada tahun 2006-2007 volume produksi ikan juga mengalami penurunan yaitu sebesar 86.470 kg/tahun. Sedangkan pada tahun 2008 volume produksi ikan mengalami peningkatan yaitu sebesar 340.962 kg/tahun dan merupakan volume produksi tertinggi dengan nilai produksi sebesar Rp 10.883.207.000,00. Namun volume produksi ikan

22

mengalami penuruan kembali pada tahun 2009 yaitu sebesar 328.351 kg/tahun dengan nilai produksi Rp 8.904.849.000,00.

4.3.3 Sarana dan prasarana penangkapan

PPP Muara Ciasem merupakan pelabuhan perikanan yang terletak di Desa Muara Ciasem yang termasuk pelabuhan alami dan terletak di tepi sungai yang bermuara langsung ke Laut Jawa. PPP Muara Ciasem terletak pada area seluas 1,5 ha dan luas ini tidak memenuhi kriteria luas PPP yang seharusnya yaitu 5 ha. Fasilitas yang dimiliki oleh PPP Muara Ciasem berupa fasilitas pokok, fungsional dan penunjang. Secara umum fasilitas pelabuhan di PPP Muara Ciasem, yaitu: 1) Fasilitas pokok, terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jalan

dalam kompleks;

2) Fasilitas fungsional, terdiri dari gedung TPI, depot es, tangki BBM, bengkel, sarana komunikasi, instalasi air dan instalasi listrik;

3) Fasilitas penunjang, terdiri dari kantor pelabuhan, waserda, MCK, mushola, Balai Pertemuan Nelayan, tempat parkir dan kios bahan perbekalan.

Kondisi fasilitas tersebut sebagian besar dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya, namun kondisi beberapa fasilitas dalam keadaan rusak dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Selain itu terdapat pula fasilitas-fasilitas lain yang berada dalam kondisi yang tidak memadai namun masih dimanfaatkan, dimana pengelolaannya sebagian besar dilakukan oleh KUD Mina Bahari seperti instalasi listrik, waserda, sarana komunikasi dan TPI. Fasilitas yang dikelola PPP adalah fasilitas yang digunakan untuk aktivitas tambat labuh seperti dermaga, alur pelayaran dan kolam pelabuhan, sedangkan fasilitas yang dikelola oleh perorangan adalah fasilitas untuk pelayanan kebutuhan bahan perbekalan bagi para nelayan seperti kios bahan perbekalan dan bengkel.

Tempat Pelelangan Ikan di PPP Muara Ciasem terletak dalam satu gedung dengan ruang kantor KUD Mina Bahari dan terletak 10 meter di depan dermaga. Luas gedung TPI seluruhnya adalah 200 m2. Kondisi TPI masih cukup bersih, hal tersebut terlihat dari kedisiplinan petugas TPI yang selalu membersihkan lantai TPI setelah terjadi aktivitas pelelangan hasil tangkapan. TPI ini telah dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai tempat pelelangan hasil

tangkapan dan semua ikan yang didaratkan di pelabuhan ini masuk ke TPI untuk dilelang. Proses pelelangan dipimpin oleh seorang juru lelang dari pihak TPI Muara Ciasem dan dihadiri oleh juru catat, peserta lelang dan nelayan pemilik ikan. Retribusi lelang sebesar 3% dari total pembelian harus disetorkan para pemenang lelang kepada kasir TPI, sedangkan pihak TPI akan membayarkan kepada nelayan pemilik setelah dipotong retribusi lelang sebesar 2% dari total penjualan. Rincian penggunaan retribusi lelang sebesar 5% (3% dari pembeli dan 2% dari nelayan) di TPI Muara Ciasem menurut ketentuan PERDA No.9 Tahun 2000 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Rincian penggunaan retribusi lelang di TPI Muara Ciasem menurut ketentuan PERDA No.9 Tahun 2000

No. Jenis Potongan Lelang Besarnya Persentase dari Raman Kotor

1 Penerimaan Pemerintah daerah dan Pemerintah Kab/Kota

• Pemerintah Daerah 0,80%

• Pemerintah Kab/Kota 0,80%

2 Biaya Operasional dan Pemeliharaan Pasar Grosir (TPI)

• Dana Pembinaan/Pengawasan 0,35%

• Dana Pembangunan Daerah Perikanan 0,30%

• Dana Operasional Puskud Mina 0,15%

3 Biaya Lelang

• Penyelenggaraan dan Administrasi Pelelangan 1,65%

• Tabungan Nelayan 0,35%

• Dana Paceklik 0,25%

• Dana Sosial Kecelakaan di Laut 0,10% • Dana Keamanan

Sumber : KUD Mina Bahari (2009)

24

Depot es yang dimiliki oleh PPP Muara Ciasem memiliki luas bangunan 60m2 dan terletak bersebelahan dengan gedung mushola dan ruang pengepakan. Depot es ini merupakan tempat penyimpanan balok-balok es sebelum disalurkan kepada nelayan, hal tersebut karena depot es tidak memproduksi es sendiri melainkan hanya menampung es yang didatangkan dari daerah Blanakan. Depot es ini biasanya hanya menampung 120 balok es/hari. Sedangkan kebutuhan es rata-rata di PPP Muara Ciasem adalah 80 balok es/hari. Selain depot es tersebut, terdapat beberapa depot es kecil yang terletak di sepanjang pinggiran sungai yang biasanya melayani kapal-kapal berukuran kecil yang sedang berlabuh di sisi sungai.

Gambar 2 Unit usaha depot es kecil di PPP Muara ciasem

Fasilitas fungsional lainnya yaitu tangki BBM yang berjumlah 3 unit dengan kapasitas masing-masing 16.000 liter. Fasilitas ini belum bisa memenuhi kebutuhan nelayan secara maksimal sehingga nelayan membeli kebutuhan sehari-hari dengan membeli bahan bakar di kios-kios perbekalan yang menjual bahan-bahan perbekalan untuk melaut yang diusahakan secara perorangan di sepanjang pinggiran sungai. Solar yang tersedia di kios-kios perbekalan tersebut dipasok dari daerah sekitar yaitu Pamanukan dan Eretan.

Gambar 4 Solar eceran di kios perbekalan PPP Muara Ciasem

4.4 Keadaan Perikanan PPI Blanakan 4.4.1 Unit penangkapan ikan

1) Kapal/perahu

Kapal yang berbasis di PPI Blanakan diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu: kapal yang berukuran kecil (<10 GT), sedang (10-20 GT) dan besar (20-30 GT). Besar kecilnya ukuran kapal tergantung pada jenis alat tangkap yang dioperasikan. Pada umumnya, semakin jauh daerah penangkapan dan semakin besar kekuatan mesin, maka ukuran kapal semakin besar. Kapal berukuran besar pada umumnya digunakan oleh nelayan pendatang, sedangkan nelayan setempat pada umumnya menggunakan kapal berukuran kecil. Data perkembangan jumlah kapal disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Perkembangan jumlah kapal di PPI Blanakan (2005-2009)

No. Ukuran Kapal Tahun

2005 2006 2007 2008 2009

1 Besar 37 30 30 32 28

2 Sedang 198 161 159 172 162

3 Kecil 29 24 24 26 26

Jumlah 265 215 213 230 216

Sumber : KUD Mandiri Mina Fajar Sidik (diolah kembali)

Secara keseluruhan jumlah kapal yang berada di PPI Blanakan dari tahun 2005-2007 mengalami penurunan, yaitu 18,87% pada tahun 2006 dan 0.93% pada tahun 2007. Pada tahun 2008 jumlah kapal mengalami peningkatan sebesar 7.98%. Namun jumlah kapal kembali mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 6.08%.

26

2) Alat tangkap

Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di PPI Blanakan dalam operasi penangkapan ikan terdiri dari tujuh jenis, yaitu: pukat cincin, cantrang, jaring kantong/udang, jaring bondet, jaring tegur, pancing dan jaring sontong. Data mengenai alat tangkap di PPI Blanakan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Perkembangan jumlah alat tangkap di PPI Blanakan (2005-2009)

No. Jenis Alat Tangkap Tahun

2005 2006 2007 2008 2009

1 Pukat cincin (purse seine) 37 30 30 32 28

2 Jaring cantrang (bag seine net) 48 39 39 42 39 3 Jaring kantong (trammel net) 112 91 90 97 94

4 Jaring bondet (beach seine) 12 10 10 11 11

5 Jaring tegur (half encircling net) 9 7 7 8 8

6 Pancing (hook and lines) 38 31 30 32 29

7 Jaring sontong (cast net) 9 7 7 8 7

Jumlah 265 215 213 230 216

Sumber: KUD Mandiri Mina Fajar Sidik (diolah kembali)

Jumlah alat tangkap yang terdapat di PPI Blanakan dari tahun 2005-2009 mengalami penurunan, namun pada tahun 2009 kembali mengalami peningkatan sebesar 17 unit. Pada tahun 2009 alat tangkap yang paling banyak digunakan di PPI Blanakan adalah jaring kantong dengan jumlah 94 unit. Selain tujuh jenis alat tangkap tersebut, sebagian besar nelayan yang berasal dari daerah setempat menggunakan alat tangkap jaring arad. Namun sejak keberadaan jaring arad dilarang oleh pemerintah berdasarkan Kepres 31 Tahun 1980, maka pihak KUD Mandiri Mina Fajar Sidik maupun Dinas Perikanan dan Kelautan tidak melakukan pendataan lagi terhadap alat tangkap jaring arad.

3) Nelayan

Nelayan di PPI Blanakan tidak hanya terdiri dari nelayan penduduk setempat, melainkan sebagian besar merupakan nelayan pendatang yang berasal dari daerah Indramayu, Brebes, Parean, Pemalang dan Cirebon. Nelayan-nelayan pendatang pada umumnya mengoperasikan alat tangkap dengan ukuran kapal yang lebih besar dibandingkan dengan nelayan setempat, contohnya alat tangkap purse seine, cantrang dan pancing. Sedangkan nelayan yang berasal dari daerah setempat pada umumnya mengoperasikan jaring kantong/udang, jaring bondet,

jaring tegur dan jaring sontong. Pada tahun 2008 jumlah warga Desa Blanakan yang berprofesi sebagai nelayan tercatat sebanyak 1.435 orang, dimana jumlah nelayan pemilik sebanyak 230 orang dan nelayan buruh sebanyak 1.205 orang (KUD Mandiri Mina Fajar Sidik 2008).

4.4.2 Perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan

Produksi penangkapan ikan di TPI Blanakan berdasarkan laporan tahunan KUD Mandiri Mina Fajar Sidik dari tahun 2005-2009 cukup fluktuatif. Data jumlah dan nilai produksi perikanan pada tahun 2005 hingga tahun 2009 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 Perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan di PPI Blanakan tahun 2005-2009

Tahun Volume Produksi (kg) Nilai Produksi (Rp)

2005 3.917.940 21.273.731.000 2006 2.994.785 17.349.948.000 2007 3.124.200 17.282.733.000 2008 3.370.470 18.648.828.000 2009 3.183.100 18.586.292.000 Sumber: KUD Mandiri Mina Fajar Sidik (diolah kembali)

Pada tahun 2006, volume produksi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 923.155 kg. Namun pada dua tahun berikutnya yaitu tahun 2007 dan 2008, volume produksi mengalami peningkatan kembali sebesar 129.415 kg dan 246.270 kg. Tahun 2009 volume produksi mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 187.370 kg.

4.4.3 Sarana dan prasarana penangkapan

PPI Blanakan merupakan salah satu PPI yang memiliki fasilitas terlengkap dan perkembangan yang sangat baik dibandingkan dengan PPI lainnya yang terdapat di Kecamatan Blanakan. Fasilitas-fasilitas yang tersedia di PPI Blanakan, diantaranya:

1) Fasilitas pokok, terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, alat navigasi;

2) Fasilitas fungsional, terdiri dari gedung TPI, pabrik es, SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan), bengkel, sarana komunikasi (wartel), instalasi air;

28

3) Fasilitas penunjang, terdiri dari kantin, MCK, mushola, perumahan nelayan, kantor pelabuhan dan kantor syahbandar.

Kondisi fasilitas tersebut sebagian besar dalam kondisi baik, namun terdapat beberapa fasilitas yang kondisinya kurang baik seperti bengkel. Sebagian besar pengelolaan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut dilakukan oleh KUD Mina Fajar Sidik seperti TPI, pabrik es (dibangun di atas areal seluas 5,3 ha, Unit I memiliki kapasitas produksi 20 ton per hari dan Unit II memiliki kapasitas produksi 70 ton per hari), sarana komunikasi (wartel), perumahan nelayan, SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan).

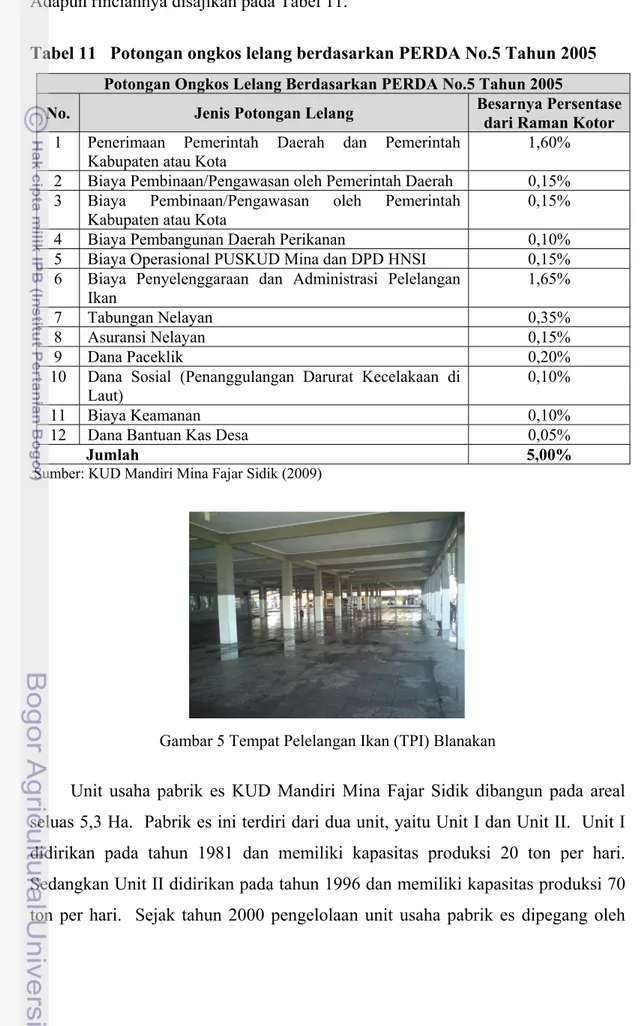

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas fungsional yang berinteraksi langsung dengan nelayan, dimana pengelolaannya dipegang oleh KUD Mandiri Mina Fajar Sidik. TPI ini didirikan pada tahun 1970 yang berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan hasil tangkapan dan berperan sebagai juru tawar, juru karcis, kasir dan keamanan. TPI ini merupakan unit usaha utama yang menjadi tulang punggung KUD Mandiri Mina Fajar Sidik dalam melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya. Atas jasanya dalam mengelola aktivitas pelelangan ikan, maka KUD Mandiri Mina Fajar Sidik memperoleh pemasukan dari potongan ongkos lelang/retribusi. Retribusi tersebut mengacu sesuai dengan keputusan PERDA Jawa Barat No.5 tahun 2005 serta Hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Tabel 10 Potongan ongkos lelang berdasarkan Rapat Anggota Tahunan Potongan Ongkos Lelang Berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

No. Jenis Potongan Lelang Besarnya Persentase dari Raman Kotor

1 Dana Kesejahteraan Pengurus, Karyawan dan Pengawas

1,60%

2 Dana Bantuan Pembangunan Desa 0,20%

3 Dana Pembangunan Wilayah Kerja KUD 0,20%

4 Tabungan Nelayan 0,25%

5 Dana Sosial 0,25%

6 Dana Lain-lain 0,50%

Jumlah 3,00%

Sumber: KUD Mandiri Mina Fajar Sidik (2009)

Berdasarkan keputusan PERDA Jawa Barat No.5 tahun 2005, besarnya potongan ongkos lelang adalah sebesar 5% dari raman kotor, 2% berasal dari

nelayan dan dari bakul/pembeli sebesar 3%. Sedangkan berdasarkan RAT, besarnya potongan ongkos lelang dari nelayan adalah 3% dari raman kotor. Adapun rinciannya disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11 Potongan ongkos lelang berdasarkan PERDA No.5 Tahun 2005 Potongan Ongkos Lelang Berdasarkan PERDA No.5 Tahun 2005

No. Jenis Potongan Lelang Besarnya Persentase

dari Raman Kotor 1 Penerimaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah

Kabupaten atau Kota

1,60%

2 Biaya Pembinaan/Pengawasan oleh Pemerintah Daerah 0,15% 3 Biaya Pembinaan/Pengawasan oleh Pemerintah

Kabupaten atau Kota

0,15%

4 Biaya Pembangunan Daerah Perikanan 0,10% 5 Biaya Operasional PUSKUD Mina dan DPD HNSI 0,15% 6 Biaya Penyelenggaraan dan Administrasi Pelelangan

Ikan

1,65%

7 Tabungan Nelayan 0,35%

8 Asuransi Nelayan 0,15%

9 Dana Paceklik 0,20%

10 Dana Sosial (Penanggulangan Darurat Kecelakaan di Laut)

0,10%

11 Biaya Keamanan 0,10%

12 Dana Bantuan Kas Desa 0,05%

Jumlah 5,00%

Sumber: KUD Mandiri Mina Fajar Sidik (2009)

Gambar 5 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Blanakan

Unit usaha pabrik es KUD Mandiri Mina Fajar Sidik dibangun pada areal seluas 5,3 Ha. Pabrik es ini terdiri dari dua unit, yaitu Unit I dan Unit II. Unit I didirikan pada tahun 1981 dan memiliki kapasitas produksi 20 ton per hari. Sedangkan Unit II didirikan pada tahun 1996 dan memiliki kapasitas produksi 70 ton per hari. Sejak tahun 2000 pengelolaan unit usaha pabrik es dipegang oleh

30

pihak swasta, yaitu PT. TIRTA RATNA. Hal tersebut disebabkan oleh semakin beratnya beban biaya yang harus ditanggung pabrik es serta kondisi teknis pabrik yang semakin menurun. Jangka waktu pengontrakan lahan dan gedung milik KUD Mandiri Mina Fajar Sidik oleh PT. TIRTA RATNA selama 12 tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.400.000.000,00 dengan cara pembayaran diangsur. Adapun harga per balok es pada usaha pabrik es di KUD Mandiri Mina Fajar Sidik sebesar Rp 11.000,00.

Gambar 6 Unit pabrik es PPI Blanakan

Salah satu unit usaha lainnya yang dikelola oleh KUD Mandiri Mina Fajar Sidik adalah Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN). SPDN di PPI Blanakan didirikan pada tanggal 28 Februari 2003 dan diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan mulai beroperasi pada tanggal 13 Maret 2003. Kapasitas solar yang disediakan unit SPDN ini adalah sebanyak 8.000 liter/hari dengan nilai Rp 12.000.000.000,00 pada tahun 2009. Kapasitas yang cukup besar tersebut tidak sesuai dengan pasokan solar yang diberikan oleh depot solar PERTAMINA yang bertempat di Cikampek sebesar 5.333 liter/hari.