PENGEMBANGAN PRODUK ANTENA MODEM GSM

DENGAN METODE DESIGN FOR MANUFACTURING

AND ASSMBLY (DFMA)

SKRIPSI

Disusun oleh:

OKY FITRADIAN RESANDI NPM : 0632010118

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN” JAWA TIMUR S U R A B A Y A

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala rachmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini yang berjudul : Pengembangan Produk Antena Modem GSM Dengan Metode Design For Manufacturing And Assmbly (DFMA).

Adapun laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik (S-1) di jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Laporan ini dapat terselesaikan karena tidak lepas dari bimbingan pengarahan, petunjuk, dan bantuan dari berbagai pihak yang membantu dalam penyusunannya. Oleh karena itu penulis tidak lupa untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Ir. Sutiyono, MT, sebagai Dekan Fakultas Teknologi Industri UPN “Veteran” Jawa Timur.

2. Bapak Dr. Ir. Minto Waluyo, selaku Ketua Jurusan Teknik Industri UPN “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Ir. Yustina Ngatilah, MT, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir dari jurusan. 4. Bapak Ir. Moch. Tutuk Safirin, MT dan Ibu Ir. Enny Ariyani, ST, MT, selaku dosen

penguji Tugas Akhir.

Katsiro...Semangat2! ☺

6. Buat Ayah dan Ibu tercinta dan semua keluargaQ terima kasih atas dukungannya selama ini.

7. Serta seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan sampai terselesainya laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, baik isi maupun penyajian. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT memberikan balasan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, Amin.

Surabaya, 30 September 2011

LEMBAR SAMPUL LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI ………... iii

DAFTAR TABEL ……….. vi

DAFTAR GAMBAR ………. vii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ………..……….. 1

1.2. Perumusan Masalah …………..……….. 2

1.3. Pembatasan Masalah ..………….……….…………2

1.4. Asumsi…………..……….…………...2

1.5. Tujuan Penelitian ….……….….. 3

1.6. Manfaat Penelitian ……….. 3

1.7. Sistematika Penulisan ………. 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Definisi Inovasi Produk.. ……… 6

2.1.1. Tipe Inovasi………... ……… 9

2.1.2. Sumber Inovasi……….. ………… 10

2.1.5. Siklus Inovasi……….. ……….12

2.2. Pengertian Design for Manufacture and Assembly (DFMA)..13

2.2.1. Langkah – langkah DFMA……… ………... 15

2.2.2. Analisis DFA……….. ……….. 17

2.2.3. Efisiensi Perakitan……… ……….17

2.2.4. Analisis Ongkos Bagian (material)……….18

2.3. Pengertian GSM………. ………. 18

2.3.1. GSM………. ………. 18

2.3.1.1.Prinsip Kerja...………20

2.3.1.1.1.DCS 1800……….……..20

2.3.1.1.2.PCS 1900………….………...21

2.3.1.2.Teknik Modulasi dan Bandwith………...21

2.3.1.3.Pembagian Sel………22

2.3.1.4.Struktur Sistem Selular………..24

2.3.2. Frekuensi GSM……….. ………….... 24

2.3.2.1.Frequency Hopping………...28

2.4. Jenis Antenna GSM/3G……….... 29

2.5. Penelitian Terdahulu….………...31

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Identifikasi Variabel……….. ……… 34

4.1. Pengumpulan Data ……….…..… 40

4.1.1. Analisis Desain Produk Awal……… .……....… 40

4.1.1.1. Gambar Desain Produk Awal.………….…... 40

4.1.1.2.Waktu Perakitan Tiap Part……….….41

4.1.1.3.Jumlah Komponen Penyusun………….…….…42

4.1.2.Analisa Desain Inovasi……….……..….43

4.1.2.1.Gambar Produk Inovasi………...….43

4.1.2.2.Proses Pembuatan……….44

4.1.2.3.Jumlah Komponen Penyusun……….…...45

4.2. Pengolahan Data ………. 46

4.2.1. Desain Produk Awal……. ………. 46

4.2.1.1. Pengisian dan Analisis Tabel DFA..……… 46

4.2.1.2.Efisiensi Perakitan Desain Awal (EA)………47

4.2.1.3.Analisa Ongkos Material Desain Awal (CA)…….48

4.2.2.Desain Produk Inovasi………..49

4.2.2.1.Pengisian dan Analisis Tabel DFA……….……...49

4.2.2.2.Efisiensi Perakitan Desain Inovasi (EI)…….……50

4.2.2.3.Analisis Ongkos Desain Inovasi (CI)………...50

4.4.1. Analisa…..……… 60 4.4.2. Pembahasan………...……….. 61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan ……… 72 5.2. Saran ………... 72 DAFTAR PUSTAKA

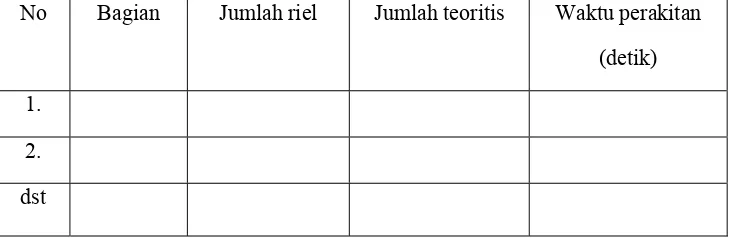

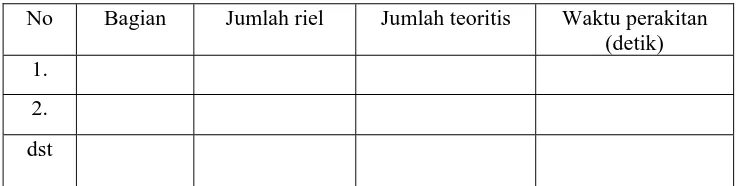

Tabel 2.1. Tabel DFA ………. 17

Tabel 2.2. Analisa Ongkos Bagian……… ………. 18

Tabel 2.3. Perbandingan Frekuensi pada GSM. ………. 26

Tabel 3.1. Tabel DFA………..…. 38

Tabel 3.2. Analisa Ongkos Bagian………..………. 39

Tabel 4.1 Waktu perakitan tiap part……… ……… 41

Tabel 4.2 Jumlah komponen bahan baku penyusun…….……….…….. 42

Tabel 4.3 Jumlah biaya pembuatan produk awal ..……….. 43

Tabel 4.4 Waktu perakitan tiap part………...………. 44

Tabel 4.5 Jumlah komponen bahan baku produk inovasi ……… 45

Tabel 4.6 Jumlah biaya pembuatan produk inovasi ……… 46

Tabel 4.7 Tabel DFA……….. ……….. 46

Tabel 4.8 Tabel ongkos material………... ….. 48

Tabel 4.9 Tabel DFA………..……….. 49

Tabel 4.10 Tabel analisa ongkkos material……… ……… 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Siklus Inovasi melalui teknologi………… ……….…… 12

Gambar 2.2. Komponen Harga Jual dan Biaya Manufaktur ………. .. 13

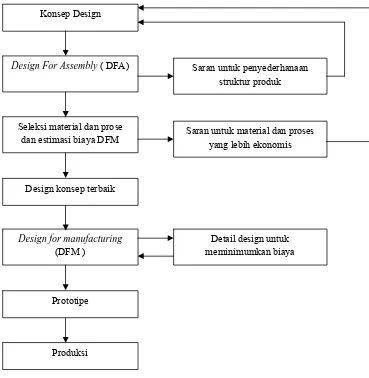

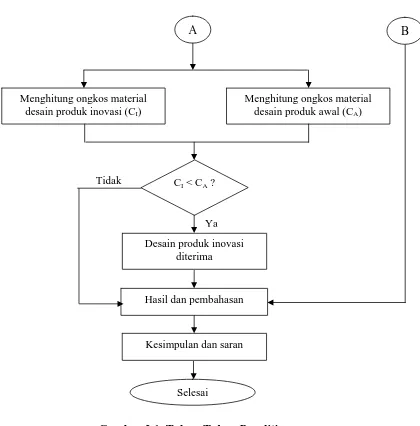

Gambar 2.3. Flow chart DFMA……….……… 16

Gambar 2.4. 3db Gain Magnetic Mount Antennas Tri-band (800/ 900 / 1800/ 1900)………..………..…….. 29

Gambar 2.5 11db Gain Magnetic Mount Antennas Tri-band (800/ 900 / 1800/ 1900) ………..……….... 29

Gambar 2.6. 15db Yagi Bolic……….….. 30

Gambar 3.1. Tahap-tahap penelitian…………. ……….. 36

Gambar 4.1. Antenna dari pipa paralon………. ……. 41

Gambar 4.2. Diagram material design produk awal…...………. 42

LAMPIRAN I : KOMPONEN YANG DIBUTUHKAN LAMPIRAN II : GAMBAR PRODUK INOVASI

PENGEMBANGAN PRODUK ANTENA MODEM GSM

DENGAN METODE DESIGN FOR MANUFACTURING AND ASSMBLY (DFMA)

Dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan akan suatu produk yang efisien dan ekonomis, sehingga diperlukan sebuah pengetahuan tentang perancangan suatu produk. Pada kenyataannya yang dihadapi saat ini, banyak produk yang beredar dimasyarakat masih belum mempunyai design yg simple dan ekonomis, sehingga masyarakat menginginkan suatu produk yang mempunyai design efisiensi yang tinggi dan tentunya ekonomis.

Akhir-akhir ini yang marak dihadapi oleh masyarakat adalah penggunaan PC (Personal Computer), laptop, handphone (HP) untuk dapat mengakses Internet. Maka untuk dapat mengakses internet, kita memerlukan modem atau biasa disebut Modulator Demodulator. Penggunaan modem itu sendiri belum tentu membuat penggunanya lancar untuk mengakses internet, karena dipengaruhi juga oleh kekuatan sinyal yang kuat atau lemah pada area sekitar kita. Maka dari itu dibutuhkan antenna / penguat sinyal yg kemudian disambungkan pada modem.

Tujuan dari dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang telah disampaikan di atas, yaitu menganalisa produk yang telah ada kemudian mengembangkan produk tersebut menjadi

sebuah inovasi produk yang baru dan tentunya dengan fungsi yang sama dengan memakai metode

Design For Manufacturing and Assembly (DFMA).

Dari hasil analisis menunjukan bahwa Desain inovasi dapat digunakan di dalam dan luar

ruangan. Selain itu juga memudahkan penggunaan modem, karena system instalasi yang memudahkan pengguna untuk dapat memilih menggunakan antenna atau tidak. Desain produk inovasi mempunyai efisiensi perakitan yang tinggi dan biaya yang dikeluarkan juga rendah dibandingkan desain produk awal, yaitu sebagai berikut : telah diperoleh efisiensi perakitan desain produk awal (EA ) = 0,024 dengan ongkos material desain produk awal (CA) = Rp 100.500, sedangkan efisiensi perakitan desain produk inovasi (EI) = 0,029 dengan ongkos material desain produk inovasi (CI) = Rp 53.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan efisiensi perakitan sebesar 17,24 % dan terjadi penghematan biaya material sebesar 52,7 %.

WITH METODE DESIGN FOR MANUFACTURING AND ASSMBLY (DFMA)

With the growing age and the increasing demand for a product that is efficient and economical, requiring a knowledge of the design of a product. In reality facing today, many of the products circulating in the community who still do not have a simple and economical design, so that people want a product that has a high efficiency design and of course economical.

Lately a lively faced by society is the use of a PC (Personal Computer), laptops, mobile phones (HP) to be able to access the Internet. So to be able to access the Internet, we need a modem or so-called modulator demodulator. The use of the modem itself is not necessarily made its users to access the Internet smoothly, because it is influenced also by the strength of a strong or weak signals in the area around us. Thus the required antenna / signal booster which then connected to the modem.

The purpose of this research is to answer the fundamental issues that have been mentioned above, namely analyzing existing products and develop these products into a new product innovations and of course with the same functionality using the method of Design For Manufacturing and Assembly (DFMA).

From the analysis results show that design innovation can be used in indoor and outdoor. It also facilitates the use of a modem, because the installation system that allows the user to be able to choose to use antennas or not. Innovative product designs have high efficiency and assembly costs are also lower than the initial product design, as follows: assembly efficiency has been obtained by the initial product design (EA) = 0,024 with the cost of the initial product design materials (CA) = USD 11.62, while the efficiency assembly product design innovation (EI) = 0.029 with the material cost of product design innovation (CI) = USD 6.13. So it can be concluded that there was an increase of 17,24% assembly efficiency and material cost savings occur at 52,7%.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan akan suatu produk yang efisien dan ekonomis, sehingga diperlukan sebuah pengetahuan tentang perancangan suatu produk. Pada kenyataannya yang dihadapi saat ini, banyak produk yang beredar dimasyarakat masih belum mempunyai design yg simple dan ekonomis, sehingga masyarakat menginginkan suatu produk yang mempunyai design efisiensi yang tinggi dan tentunya ekonomis.

Akhir-akhir ini yang marak dihadapi oleh masyarakat adalah penggunaan PC (Personal Computer), laptop, handphone (HP) untuk dapat mengakses Internet. Maka untuk dapat mengakses internet, kita memerlukan modem atau biasa disebut Modulator Demodulator. Penggunaan modem itu sendiri belum tentu membuat

penggunanya lancar untuk mengakses internet, karena dipengaruhi juga oleh kekuatan sinyal yang kuat atau lemah pada area sekitar kita.

bertitik tolak hal tersebut diatas, penulis mencoba membahas dan menganalisa dengan konsep Design For Manufacturing and Assembly (DFMA) agar dapat diperoleh suatu inovasi antenna GSM yang mempunyai sistem kerja mampu menangkap sinyal GSM dan bisa digunakan untuk modem GSM. Sehingga sinyal yang didapat bisa lebih stabil daripada sebelumnya. Diharapkan antenna yang telah diinovasi memiliki desain efisiensi lebih besar dari desain antenna awal dengan harapan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian merumuskan permasalahan dan dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana mengembangkan antenna modem GSM yang mempunyai efisiensi biaya dan perakitan yang lebih baik ? ”

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan tugas akhir ini perlu dilakukan pembatasan masalah, agar dalam pelaksanaan penelitian tertuju pada tujuan penelitian ini.

Adapun batasan-batasan tersebut adalah :

1. Inovasi produk dilakukan pada produk antenna Bazoka rancangan Onno. W. Purbo.

2. Inovasi dilakukan hanya pada pemilihan bahan pengganti dan instalasi pemasangan modem, sehingga bisa digunakan untuk indoor maupun outdoor.

1.4 Asumsi

Komponen dan alat yang dibutuhkan dalam perakitan selalu tersedia di pasaran.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengembangkan antenna modem sehingga memperoleh desain efisiensi waktu perakitan yang lebih tinggi dan biaya material yang lebih rendah dari desain produk awal tanpa mengurangi fungsi antenna.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan desain produk yang sederhana dari segi tampilan tetapi mempunyai fungsi yang lebih.

2. Memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses internet dimanapun, sehingga tidak tergantung pada akses wifi maupun kabel lan, serta memberikan suatu pilihan produk yang murah.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini berisi tentang latar belakang perancangan lampu darurat, serta hubungan konsep Design For Manufacturing and Assembly (DFMA) dengan perancangan produk ini. Yang dilanjutkan dengan perumusan masalah mengenai perancangan antenna dengan metode DFMA. Dan juga tujuan diadakannya penelitian tugas akhir. Hal yang penting dalam bab ini adalah manfaat dari penelitian dan yang terakhir adalah batasan dan asumsi dalam mengerjakan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II berisi tentang teori-teori yang berhubungan langsung pada pengolahan data untuk tahap memeroleh desain yang paling efisien. Teori-teori tersebut adalah teori mengenai antenna bazoka wifi, bahan yang digunakan, teori Design For Manufacturing and Assembly (DFMA), disertai dengan penelitian terdahulu tentang inovasi antenna dan penelitian dengan konsep DFMA.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III berisi uraian tentang tahapan serta aktivitas yang dilakukan selama melakukan kegiatan penelitian mulai dari perumusan masalah samapai dengan kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN ANALISA HASIL

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yang menyangkut ringkasan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga saran-saran yang mungkin bermanfaat untuk penelitian selanjutnya maupun untuk perusahaan yang menjadi obyek penelitian.

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Inovasi Produk

Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” dan atau “hasil”

pengembangan atau pemanfaatan, keterampilan dan pengalaman untuk

menciptakan atau memperbaiki produk, proses, atau sistem yang baru, yang

memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan.

Inovasi atau innovation berasal dari kata to innovate yang mempunyai arti

membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi kadang

pula diartikan sebagai penemuan, namun berbeda maknanya dengan penemuan

dalam arti discovery atau invention (invensi). Discovery mempunyai makna

penemuan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu telah ada sebelumnya, tetapi

belum diketahui. Sedangkan invensi adalah penemuan yang benar-benar baru

sebagai hasil kegiatan manusia. Prof. Dr. Anna Poejiadi (2001) memberikan

penjelasan: Secara harfiah to discover berarti membuka tutup. Artinya sebelum

dibuka tutupnya, sesuatu yang ada di dalamnya belum diketahui orang. Sebagai

contoh perubahan pandangan dari geosentrisme menjadi heliosentrisme dalam

astronomi. Nicolaus Copernicus memerlukan waktu bertahun-tahun guna

melakukan pengamatan dan perhitungan untuk menyatakan bahwa bumi berputar

pada porosnya, bahwa bulan berputar mengelilingi matahari dan bumi, bahwa

lakukan adalah bahwa ia yakin semua planet (termasuk bumi dan bulan)

mengelilingi matahari dalam bentuk lingkaran. Penemuan ini menggugah Tycho

Brahe melakukan pengamatan lebih teliti terhadap gerakan planet. Data

pengamatan kemudian membuat Johanes Kepler akhirnya mampu merumuskan

hukum-hukum gerak planet yang tepat. Penemuan ketiga tokoh tersebut

merupakan ”discovery”. Sedangkan invent yang dalam kamus didefinisikan

sebagai menciptakan sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya.

Contoh invention adalah penemuan Thomas Alva Edison (1847-1931), yaitu

penemuan perekam suara elektronik, penyempurnaan mesin telegram yang secara

otomatis mencetak huruf mesin, mesin piringan hitam, dan pengembangan bola

lampu pijar.

Inovasi diartikan penemuan dimaknai sebagai sesuatu yang baru bagi

seseorang atau sekelompok orang baik berupa discovery maupun invensi untuk

mencapai tujuan atau untuk memecahkan masalah tertentu. Dalam inovasi

tercakup discovery dan invensi.

Kata kunci lainnya dalam pengertian inovasi adalah baru. Santoso S.

Hamijoyo dalam Cece Wijaya dkk (1992 : 6) menjabarkan bahwa kata baru diartikan sebagai apa saja yang belum dipahami, diterima atau dilaksanakan oleh

si penerima pembaharuan, meskipun mungkin bukan baru lagi bagi orang lain.

Akan tetapi, yang lebih penting dari sifatnya yang baru adalah sifat kualitatif yang

berbeda dari sebelumnya. Kualitatif berarti bahwa inovasi itu memungkinkan

adanya reorganisasi atau pengaturan kembali dalam bidang yang mendapat

Kita berada di tengah-tengah samudera hasil inovasi. Ada inovasi:

pengetahuan, teknologi, ICT, ekonomi, pendidikan, sosial, dsb. Inovasi dapat

dikelompokkan pula atas inovasi besar dan inovasi kecil-kecil namun sangat

banyak. Inovasi itu tidak harus mahal. Inovasi itu dapat dilakukan oleh siapa saja,

kapan saja, dimana saja. Kalau leluhur kita tidak inovatif, kita semuanya akan

tetap tinggal di gua-gua, dalam kegelapan, tanpa busana.

Inovasi dapat menjadi positif atau negatif. Inovasi positif didefinisikan

sebagai proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah mapan dengan

memperkenalkan sesuatu yang baru yang memberikan nilai tambah bagi

pelanggan. Inovasi negatif menyebabkan pelanggan enggan untuk memakai

produk tersebut karena tidak memiliki nilai tambah, merusak cita rasa dan

kepercayaan pelanggan hilang.

Menurut Joseph Schumpeter definisi inovasi dalam ekonomi,1934:

Mengenalkan barang baru dimana para pelanggan belum mengenalnya atau

kualitas baru dari sebuah barang;

1. Mengenalkan metoda produksi baru yang dibutuhkan, ditemukan melalui

serangkaian uji coba ilmiah

2. Membuka pasar baru, dimana perusahaan sejenis tidak memasukinya, baik

pasar tersebut ada atau belum ada ketika perusahaan memasukinya

3. Menguasai sumber bahan baku baru untuk industri barang

4. Menjalankan organisasi baru, seperti menciptakan monopoli, atau membuka

Dalam OECD, (1995) definisi Inovasi Teknologi adalah:

Mengimplementasikan produk dan proses teknologi baru yang dapat

meningkatkan pangsa pasar. Penciptaan proses dan produk baru melibatkan

penelitian ilmiah, teknologi, organisasi, finansial dan aktifitas periklanan.

Menurut Regis Cabral (1998, 2003)bahwa Inovasi adalah elemen baru yang

diperkenalkan dalam jaringan yang dapat mengubah, meskipun hanya sesaat, baik

harganya, pelakunya, elemen-nya atau simpul dalam jaringan.

2.1.1 Tipe inovasi

Ada 5 tipe inovasi menurut para ahli, yaitu:

1. Inovasi produk; yang melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan baru yang secara substansial meningkat. Melibatkan peningkatan karakteristik

fungsi juga, kemampuan teknisi, mudah menggunakannya. Contohnya:

telepon genggam, komputer, kendaraan bermotor, dsb;

2. Inovasi proses; melibatkan implementasi peningkatan kualitas produk yang baru atau pengiriman barangnya;

3. Inovasi pemasaran; mengembangkan metoda mencari pangsa pasar baru dengan meningkatkan kualitas design, pengemasan, promosi;

4. Inovasi organisasi; kreasi organisasi baru, praktek bisnis, cara menjalankan organisasi atau perilaku berorganisasi;

5. Inovasi model bisnis; mengubah cara berbisnis berdasarkan nilai yang dianut.

Inovasi karakteristiknya ditentukan oleh pasar dan bisnis. Inovasi yang

Inovasi yang terpisah, dapat mengubah pasar atau produk contohnya penemuan

barang murah, tiket pesawat murah. Inovasi inkrementasi (penambah) muncul

karena berlangsungnya evolusi dalam berpikir inovasi, penggunaan teknologi

yang memperbesar peluang keberhasilan dan mengurangi produk yang tidak

sempurna.

[http://inovasipendidikan.wordpress.com/2007/12/04/landasan-teori-inovasi-pendidikan/]

Inovasi radikal, mengubah proses manual menjadi proses berbasis teknologi

keseluruhannya.

2.1.2 Sumber inovasi

Terdapat dua sumber utama inovasi , yaitu:

1. Secara tradisional, sumbernya adalah inovasi fabrikasi. Hal tersebut karena

agen (orang atau bisnis) berinovasi untuk menjual hasil inovasinya.

2. Inovasi pengguna; hal tersebut dimana agen (orang atau bisnis)

mengembangkan inovasi sendiri (pribadi atau di rumahnya sendiri), hal itu

dilakukan karena produk yang dipakainya tidak memenuhi apa yang

dibutuhkannya.

2.1.3 Tujuan Inovasi

Tujuan utama inovasi adalah:

meningkatkan kualitas

menciptakan pasar baru

memperluas jangkauan produk

mengurangi bahan baku

mengurangi kerusakan lingkungan

mengganti produk atau pelayanan

mengurangi konsumsi energi

menyesuaikan diri dengan undang-undang

2.1.4 Kegagalan Inovasi

Hasil survey menunjukkan, bahwa dari 3000 ide tentang sebuah produk,

hanya satu yang sukses di pasaran. Kegagalan inovasi mengakibatkan hilangnya

sejumlah nilai investasi, menurunkan moral pekerja, meningkatkan sikap sinis,

atau penolakan produk serupa dimaa datang. Padahal produk yang gagal

seringkali memiliki potensis ebagai ide yang baik, penolakan terjadi karena

kurangnya modal, keahlian yang kurang, atau produk tidak sesuai kebutuhan

pasar. Kegagalan harus diidentifikasi dan diselesksi ketika proses berlangsung.

Penyeleksian dini memungkinkan kita dapat menghindari uji coba ide yang tidak

cocok dengan bahan baku, sehingga dapat menghemat biaya produksi.

Penyebab umum gagalnya suatu proses inovasi, dapat disaring kedalam 5

macam,yaitu:

definisi tujuan yang buruk

1. Buruknya mensejajarkan aksi untuk mencapai tujuan;

2. Buruknya partisipasi anggota tim;

3. Buruknya pengawasan produk;

2.1.5 Siklus Inovasi

Siklus inovasi berlangsung seperti kurva difusi dimana pada tahap awal,

tumbuh relatif lambat, ketika kemudian pelanggan merespon produk tersebut

sebagai sebuah kebutuhan maka pertumbuhan produk meningkat secara

eksponensial. Pertumbuhan produk akan terus meningkat bila dilakukan

inkrenetori inovasi atau mengubah produk. Di akhir kurva pergerakannya

melambat kembali dan cenderung menurun.

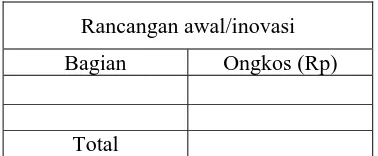

Gambar 2.1 Siklus Inovasi Melalui Teknologi

Perusahaan yang inovatif akan bekerja dengan cara inovasi baru, yang

menggantikan cara lama untuk mempertahankan tumbuhnya kurva melalui

pembaharuan teknologi, bila teknologi tidak dilakukan pembaharuan pertumbuhan

akan cenderung stagnan atau bahkan menurun.

Berdasarkan siklus inovasi diatas, maka dibuatlah sebuah metode yang

memudahkan pembuatan design, yang akan saya bahas di su bab berikutnya.

2.2 Pengertian Design for Manufacture and Assembly (DFMA)

Kim [2004] dalam presentasinya menyatakan bahwa hampir 40% dari

manufaktur sendiri hampir 50% adalah merupakan komponen biaya komponen

dan material.

Gambar 2.2 Komponen Harga Jual dan Biaya Manufaktur [Kim , 2004]

Berbicara masalah komponen dan material, produk yang baik dan mewah

pada saat ini relatif banyak mengandung komponen dan subassembly

[http://wings.buffalo.edu, 2007].

Banyaknya komponen yang harus dirakit ini mengakibatkan 80% biaya

manufaktur tergantung dari fase awal design, karena design awal akan

menentukan material, mesin yang digunakan serta tenaga kerja yang dibutuhkan.

Kesalahan pada fase awal design akan mengakibatkan membengkaknya biaya

manufaktur. [Kim, 2003]

Karena besarnya komponen biaya perakitan, kecenderungan presentase

perakitan di perusahaan manufaktur dan pentingnya fase awal dari design suatu

DFMA atau Design for Manufacture and Assembly sendiri merupakan

kombinasi dari dua istilah dalam design manufaktur, yaitu design for manufacture

(DFM) dan design for assembly (DFA).

“DFA is a fairly well established subset of DFM which involves minimizing

cost of assembly.” [Ulrich dan Eppinger, 1995]

Design for assembly (DFA) adalah sebuah paradigma design dimana engineer

menggunakan beberapa metode seperti analisa, estimasi, perencanaan, dan

simulasi untuk menghitung semua kemungkinan yang terjadi selama proses

perakitan kemudian menyesuaikan bentuk komponen agar mudah dan cepat

dirakit sehingga meminimalkan waktu perakitan yang pada akhirnya dapat

mengurangi biaya produk [Xie, 2003]

Kim [2004] mengatakan bahwa dengan DFA maka akan diperoleh :

Kemudahan dalam proses perakitan komponen

Meminimalkan komponen yang digunakan

Mempermudah dan memperpendek proses perakitan

Meminimalkan kesalahan dalam perakitan yang berakibat memperpanjang

proses pembuatan produk

Sedangkan design for manufacturing (DFM) dapat dikatakan sebagai batasan

yang berkaitan dengan fase awal perancangan produk. Pada fase ini engineer

dapat memilih material, teknologi yang berbeda serta estimsai biaya yang

dikaji sehigga kesalahan dapat diperbaiki sedini mungkin berdasarkan umpan

balik yang didapat.

Tiga tujuan utama DFM menurut Xie [2003] adalah :

Meningkatkan mutu produk

Mengurangi biaya produk

Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan produk

Konsep dasar DFMA atau design for manufacture and assembly adalah

menganalisa dan memecahkan masalah manufaktur dan perakitan komponen pada

fase awal perancangan, sehingga kemungkinan beberapa aspek yang berdampak

pada hasil akhir keluaran produk dapat diantisipasi sedini mungkin. Dengan

begitu waktu dapat dihemat dan biaya produksi dapat ditekan.

2.2.1 Langkah – langkah DFMA

Langkah – langkah yang digunakan dalam pengaplikasian prinsip DFMA

Gambar 2.3 Flow chart DFMA

Analisa DFA yang pertama kali dikonduksikan untuk menyederhanakan struktur

dari produk. Lalu dengan menggunakan prinsip DFM, estimasi biaya untuk semua

komponen dapat dihasilkan. Selama proses ini material dan proses yang terbaik

digunakan untuk bermacam - macam komponen ditetapkan. Ketika seleksi akhir

Konsep Design

Design For Assembly ( DFA)

Seleksi material dan prose dan estimasi biaya DFM

Design konsep terbaik

Design for manufacturing

(DFM )

Prototipe

Produksi

Detail design untuk meminimumkan biaya Saran untuk penyederhanaan

struktur produk

dari material dan proses telah terjadi, analisa yang lebih jauh untuk DFM dapat

dilakukan pada detil desain semua komponen.

2.2.2 Analisis DFA

Tabel 2.1 Tabel DFA

No Bagian Jumlah riel Jumlah teoritis Waktu perakitan

(detik)

1.

2.

dst

Pada tabel ini berisi tentang spesifikasi bagian-bagian produk, jumlah

bagian-bagian produk, serta waktu perakitan tiap part. Tabel ini digunakan dalam

menghitung efisiensi peakitan.

2.2.3 Efisiensi Perakitan

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efisiensi dari perakitan suatu produk

dapat digunakan rumus sebagai berikut :

E = NM x ta / TM

Dimana :

E = Design efisiensi

ta = Waktu perakitan dasar tiap part ( rata – rata diambil 3 detik )

TM = Jumlah waktu perakitan seluruh part

2.2.4 Analisis Ongkos Bagian (material)

Pada dasarnya, analisis DFA bertujuan untuk mengurangi jumlah bagian

produk sehingga mudah dirakit dan akibatnya menurunkan biaya perakitan.

Walaupun demikian, sebagai akibat penurunan jumlah bagian produk, hasil DFA

dapat pula mereduksi biaya pembuatan bagian produk yang diperlukan .

Rancangan awal/inovasi

Bagian Ongkos (Rp)

Total

( The contents of this lecture are the sole copyright of J. Jeswie Professor of

Mechanical Engineering. Powerpoint format lecture © J. Jeswiet 2006 dan

Pelatihan P3 sejawa-bali16-17 desember 1997 ).

2.3 Pengertian GSM

2.3.1 GSM

Komunikasi bergerak (mobile communication) mulai dirasakan perlu sejak

orang semakin sibuk pergi ke sana kemari dan memerlukan alat telekomunikasi

yang siap dipakai sewaktu-waktu di mana saja ia berada. Kebutuhan ini ternyata

tidak dibiarkan begitu saja oleh para engineer telekomunikasi. Mereka telah

memikirkan standardisasi untuk komunikasi bergerak ini, salah satunya adalah

GSM (Global System for Mobile communications)

Alokasi spektrum frekuensi untuk GSM awalnya dilakukan pada tahun 1979.

Spektrum ini terdiri atas dua buah sub-band masing-masing sebesar 25MHz,

antara 890MHz - 915MHz dan 935MHz - 960MHz. Sebuah sub-band

dialokasikan untuk frekuensi uplink dan sub-band yang lain sebagai frekuensi

downlink.

Karena konsekuensi logis dari kenaikan redaman atas kenaikan frekuensi,

biasanya sub-band terendah dipakai untuk uplink, agar daya yang ditransmisikan

oleh MS (mobile system atau lebih dikenal handphone) ke BTS (Base Transmitter

Station yaitu seperti sentral telepon di PSTN/POTS, namun memiliki fungsi lebih)

tidak perlu besar. Kalau digunakan sub-band yang satu lagi, mungkin anda perlu

melakukan recharge batere handphone berulang kali untuk mendapatkan kualitas

sama dengan saat ini. [http://www.elektroindonesia.com/elektro/el03a.html]

Kemudian kedua sub-band tersebut dibagi lagi menjadi kanal-kanal, sebuah

kanal pada satu sub-band memiliki pasangan dengan sebuah kanal pada sub-band

yang lain. Tiap sub-band dibagi menjadi 124 kanal, yang kemudian

masing-masing diberi nomor yang dikenal sebagai ARFCN (Absolute Radio Frequency

beroperasi pada satu frekuensi untuk mengirim dan satu frekuensi untuk

menerima sinyal.

Untuk GSM, jarak antar pasangan dengan ARFCN sama selalu 45MHz, dan

bandwidth tiap kanal sebesar 200kHz. Kanal pada tiap awal sub-band digunakan

sebagai guard band. Silakan anda hitung, maka spektrum GSM akan

menghasilkan 124 ARFCN, masing-masing diberi nomor 1 sampai 124. Kanal

sebanyak 124 inilah yang nantinya dibagi-bagi buat operator-operator GSM yang

ada di suatu negara.

Untuk mengantisipai perkembangan jaringan di masa mendatang, telah

dilokasikan tambahan 10MHz frekuensi pada masing-masing awal sub-band. Ini

dikenal sebagai EGSM (Extended GSM). Jadi spektrum EGSM ini 880MHz -

915MHz buat uplink dan 925MHz - 960MHz buat downlink. Hal tersebut

memberi tambahan 50 ARFCN menjadi 174. Tambahan ARFCN ini diberi nomor

975 - 1023.

2.3.1.1 Prinsip Kerja

Pada dasarnya GSM menerapkan beberapa teknologi pada ARFCN

(Absolute Radio Frequency Channel Number). Yang dalam pengembangannya

terdiri dari 2 teknologi ARFCN yaitu :

2.3.1.1.1 DCS 1800

Seiring dengan evolusi GSM, diputuskan untuk menerapkan teknologi ini

pada interafce udara untuk memodifikasi frekuensi operasinya. Frekuensi

modifikasinya antara 1710MHz - 1785MHz untuk uplink dan 1805MHz -

1880MHz untuk downlink. Teknik ini menyediakan 374 ARFCN dengan

pemisahan frekuensi sebesar 95MHz antara uplink dan downlink.

Teknik PCN ini dikembangkan di Eropa, khususnya di Inggris. Di Inggris

(Raya) ARFCN ini telah dibagi-bagi antara keempat operator jaringan yang ada di

sana. Dua di antaranya, Orange dan One to One, beroperasi pada daerah GSM

1800, sementara dua yang lainnya, Vodafone dan Cellnet, telah dialokasikan

kanal GSM 1800 pada puncak jaringan GSM 900 mereka. ARFCN ini diberi

nomor 512 - 885. Porsi pada puncak band digunakan oleh DECTs (Digital

Enhanced Cordless Telephony).

2.3.1.1.2 PCS 1900

PCS 1900 merupakan adaptasi GSM yang lain ke dalam band 1900MHz.

Teknik ini digunakan di Amerika Serikat di mana FCC (Federal Communication

Commission) telah membaginya menjadi 300 ARFCN dan mengumumkan lisensi

pada berbagai macam operator untuk mengimplementasikan jaringan GSM.

Pemisahan frekuensinya sebesar 80MHz, dan pembagian frekuensinya adalah

1850MHz - 1910MHz untuk uplink dan 1930MHz - 1990MHz untuk downlink.

2.3.1.2 Teknik Modulasi dan Bandwidth

Teknik modulasi yang digunakan pada GSM adalah GMSK (Gaussian

Minimum Shift Keying). Teknik ini bekerja dengan melewatkan data yang akan

harmonik dari gelombang pulsa data dan menghasilkan bentuk yang lebih bulat

pada ujung-ujungnya. Jika hasil ini diaplikasikan pada modulator fasa, hasil yang

didapat adalah bentuk envelope yang termodifikasi (ada sinyal pembawa).

Bandwidth envelope ini lebih sempit dibandingkan dengan data yang tidak

dilewatkan pada filter gaussian.

Bandwidth yang dialokasikan untuk tiap frekuensi pembawa pada GSM

adalah sebesar 200kHz. Pada kenyataannya, bandwidth sinyal tersebut lebih besar

dari 200kHz, bahkan setelah dilakukan pemfilteran gaussian pun hal itu tetap

terjadi. Akibatnya sinyal akan memasuki kanal-kanal di sebelahnya. Jika pada

satu sel (akan dijelaskan kemudian) terdapat BTS dengan frekuensi pembawa

yang sama atau bersebelahan kanal, maka akan terjadi interferensi akibat

overlapping tersebut. Begitu juga jika sel-sel yang bersebelahan memiliki

frekuensi pembawa sama atau berdekatan. Alasan inilah yang menyebabkan

mengapa dalam satu sel atau antara sel-sel yang berdekatan tidak boleh

menggunakan kanal yang sama atau berdekatan.

2.3.1.3 Pembagian Sel

Pembagian area dalam kumpulan sel-sel merupakan prinsip penting GSM

sebagai sistem telekomunikasi selular. Sel-sel tersebut dimodelkan sebagai bentuk

heksagonal seperti pada gambar berikut. Tiap sel mengacu pada satu frekuensi

pembawa / kanal / ARFCN tertentu. Pada kenyataannya jumlah kanal yang

dialokasikan terbatas, sementara jumlah sel bisa saja berjumlah sangat banyak.

Untuk memenuhi hal ini, dilakukan teknik pengulangan frekuensi (frequency

Antara sel-sel yang berdekatan frekuensi yang digunakan tidak boleh

bersebelahan kanal atau bahkan sama.

Jelas bahwa semakin besar jumlah himpunan kanal, semakin sedikit jumlah

kanal tersedia per sel dan oleh karenanya kapasitas sistem menurun. Namun,

peningkatan jumlah himpunan kanal menyebabkan jarak antara sel yang

berdekatan kanal semakin jauh, dan ini mengurangi resiko terjadi interferensi.

Sekali lagi, desain sistem GSM memerlukan kompromi antara kualitas dan

kapasitas.

Pada kenyataannya, model satu sel dengan satu kanal transceiver (TRx,

tentunya menggunakan antena omni-directional) jarang digunakan. Untuk lebih

meningkatkan kapasitas dan kualitas, desainer melakukan teknik sektorisasi.

Prinsip dasar sektorisasi ini adalah membagi sel menjadi beberapa bagian

(biasanya 3 atau 6 bagian; dikenal dengan sektorisasi 120o atau 30o). Tiap bagian

ini kemudian menjadi sebuah BTS (Base Transceiver Station). Kebanyakan

vendor memperbolehkan sampai dengan 4 TRx per BTS untuk sektorisasi 120o.

Jika digunakan TDMA pada TRx, menghasilkan 8 kanal TDMA tiap TRx, Anda

bisa menghitung bahwa dalam satu sel dapat menampung trafik yang setara

dengan 3 X 4 X 8 = 96 kanal TDMA atau sebesar 82,42 erlang dengan GoS 2%.

(Erlang merupakan satuan trafik dan GoS(Grade of Service) menyatakan derajat

keandalan layanan, berapa jumlah blocking yang terjadi terhadap panggilan

total)

Pada prakteknya tidak semua kanal TDMA tersebut bisa digunakan untuk

SDCCH (Stand-alone Dedicated Control Channel) yang digunakan untuk call

setup dan location updating serta BCCH (Broadcast Control Channel) yang

merupakan kanal downlink yang memberikan informasi dari BTS ke MS

mengenai jaringan, sel yang kedatangan panggilan, dan sel-sel di sekitarnya.

2.3.1.4 Struktur Sistem Selular

Bagian paling rendah dari sistem GSM adalah MS (Mobile Station). Bagian

ini berada pada tingkat pelanggan dan portable. Pada tiap sel terdapat BTS (Base

Transceiver Station). BTS ini fungsinya sebagai stasiun penghubung dengan MS.

Jadi, merupakan sistem yang langsung berhubungan dengan handphone Anda.

BTS pada dasarnya hanya merupakan "pesuruh" saja. Otak yang mengatur

lalu-lintas trafik di BTS adalah BSC (Base Station Controller). Location

Updating, penentuan BTS dan proses handover pada percakapan ditentukan oleh

BSC ini. Beberapa BTS pada satu region diatur oleh sebuah BSC.

BSC-BSC ini dihubungkan dengan MSC (Mobile Switching Center). MSC

merupakan pusat penyambungan yang mengatur jalur hubungan antar BSC

maupun antara BSC dan jenis layanan telekomunikasi lain (PSTN, operator GSM

lain, AMPS, dll).Saat ini teknik switching terus berkembang, dan begitu pula pada

layanan GSM. Beberapa operator GSM di Indonesia telah menerapkan Intelegent

Network lanjutan dalam teknik switchingnya.

Di Eropa, pada awalnya GSM didesain untuk beroperasi pada band frekwensi

900 MHz, dimana untuk frekwensi uplinknya digunakan frekwensi 890-915 MHz,

dan frekwensi downlinknya menggunakan frewkwensi 935 – 960 MHz. Dengan

bandwidth sebesar 25 MHZ yang digunakan ini (915 – 890 = 960 – 935 = 25

MHz), dan lebar kanal sebasar 200 kHz, maka akan didapat 125 kanal, dimana

124 kanal digunakan untuk voice dan 1 kanal untuk signaling.

Pada perkembangannya, jumlah kanal sebanyak 124 kanal tidak mencukupi

untuk memenuhi kebutuhan yang disebabkan pesatnya pertambahan jumlah

subscriber. Untuk memenuhi kebutuhan kanal yang lebih banyak ini, maka

regulator GSM di Eropa mencoba menggunakan tambahan frekwensi untuk GSM

pada band frekwensi di range 1800 MHZ, yaitu band frekwensi pada 1710-1785

MHz sebagai frekwensi uplink dan frekwensi 1805-1880 MHZ sebagai frekwensi

downlinknya. Kemudian GSM dengan band frekwensi 1800 MHZ ini dikenal

dengan sebutan GSM 1800. Pada GSM 1800 ini tersedia bandwidth sebesar 75

MHz (1880-1805 = 1785-1710 = 75 MHz). Dengan lebar kanal tetap sama seperti

GSM 900, yaitu 200 KHz, maka pada GSM 1900 akan tersedia kanal sebanyak

375 kanal.

GSM yang awalnya hanya digunakan di Eropa, kemudian meluas ke Asia dan

Amerika. Di Amerika Utara, dimana sebelumnya sudah berkembang teknologi

lain yang menggunakan frekwensi 900 MHZ dan juga 1800 MHz, sehingga

frekwensi ini tidak dapat lagi digunakan untuk GSM. Maka regulator

telekomunikasi di sini memberikan alokasi frekwensi 1900 MHZ untuk

frekwensi 1930-1990 MHz sebagai frekwensi downlink dan frekwensi 1850-1910

MHz sebagai frewkwensi uplinknya. Spesifikasi lengkap tentang GSM 900, GSM

1800, dan GSM 1800 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.3 Perbandingan Frekuensi pada GSM

GSM 900 GSM 1800 GSM 1900

Teknologi GSM yang kita pakai saat ini menggunakan frekuensi 900 mHz

dengan daya jangkau 1,5 km sampai 2 km saja. Akan tetapi, daya jangkau itu

dapat diperluas dengan menggunakan antena payung yang tinggi (umbrella).

Dengan penggunaan antena payung, jarak jangkau GSM dapat mencapai 35 km.

GSM mengalahkan CDMA – Code Division Multiple Access untuk sementara

ini. Gaung WCDMA 3G yang mengusung teknologi CDMA di dalamnya pun

masih simpang siur dan belum mampu menggeser GSM dalam percaturan dunia

telekomunikasi Indonesia. Tampaknya, teknologi GSM sudah mengakar dan

sangat perkasa untuk ditaklukkan.

Spesifikasi Teknis:

• Uplink 890 MHz – 915 MHz

• Downlink 935 MHz – 960 MHz

• Duplex Spacing 45 MHz

• Modulasi GMSK

• Metode Akses FDMA- TDMA

Alokasi Frekuensi untuk 3 Operator Terbesar:

1. Indosat/Satelindo : 890 – 900 MHz (10MHz)

2. Telkomsel : 900 – 907.5 MHz (7.5MHz)

3. Excelcomindo : 907.5 – 915 MHz (7.5MHz)

Alokasi untuk untuk Hutchison (3) ada di pita 1900MHz, sampai sekarang

penulis belum tau di kanal berapa Hutchison bekerja. Dalam tiap operator GSM

biasanya memiliki divisi Optimisasi yang bertugas untuk melakukan optimisasi

jaringan GSM dengan cara mengatur pola frekuensi re-use dalam jaringan.

Frekuensi re-use dalam GSM digunakan untuk menghindarkan interferensi dari

dua BTS dengan frekuensi kerja yang sama. Dengan mekanisme frekuensi re-use

maka interferensi bisa dihindari.

Dalam teknologi GSM, pengguna jasa yang sedang melakukan pembicaraan

akan diberi alokasi 1 slot kanal untuk melakukan pembicaraan. Hal ini

memungkinkan kita memiliki kanal sendiri saat sedang berbicara tanpa bisa

diganggu oleh pengguna lain. Namun, dengan demikian maka jumlah kanal yang

tersedia akan terbatas dan berakibat jumlah pembicaraan (user) yang mampu

dilayani oleh suatu BTS akan berjumlah tertentu. Namun demikian, dalam GSM

antara pengguna satu dengan lainnya tidak saling menginterferensi seperti halnya

dalam komunikasi CDMA. Hal ini memberikan hasil suara yang lebih jernih dan

2.3.2.1 Frequency Hopping

Frequency hopping merupakan fitur yang diterapkan pada interface udara,

yakni lintasan radio ke MS. Teknik ini dapat mengurangi redaman akibat efek

multipath fading. GSM hanya merekomendasikan satu jenis frequency hopping,

yakni baseband hopping. Namun beberapa vendor, seperti Motorola,

menyediakan tipe frequency hopping yang lain, yang disebut Synthesizer

Hopping.

Baseband Hopping digunakan jika base station memiliki beberapa

DRCU/TCU tersedia. Aliran data secara sederhana dilalukan pada frekuensi dasar

ke berbagai macam DRCU/TCU. Setiap data beroperasi pada frekuensi yang

tetap, mengacu pada urutan hopping yang ditentukan. DRCU/TCU yang berbeda

akan menerima sebuah timeslot yang spesifik pada setiap frame TDMA, berisi

informasi yang ditujukan kepada MS-MS yang berbeda.

Synthesizer Hopping menggunakan kelincahan ferkuensi dari DRCU/TCU

untuk mengubah frekuensi-frekuensi pada sebuah basis timeslot untuk transmisi

maupun menerima. SCB pada DRCU serta sistem kontrol dan pemrosesan digital

pada TCU akan menghitung dan menentukan frekuensi selanjutnya, dan

memprogram sebuah pasangan synthesizer Tx dan Rx untuk menuju ke frekuensi

Teknik synthesizer hopping ini sangat baik untuk diterapkan pada sel-sel

dengan jumlah carrier yang sedikit. Untuk sel-sel dengan jumlah carrier yang

banyak, teknik baseband hopping merupakan teknik yang paling baik. Dan kedua

teknik ini tidak bisa diterapkan sekaligus pada sebuah site BTS.

2.4 Jenis Antenna GSM/3G

Gambar 2.43db Gain Magnetic Mount Antennas Tri-band (800/ 900 / 1800/ 1900)

Part Number:KGH10 UPC: 69098120439 Description

Gain: 3db

Cable Length: 10ft (3m)

Connector: FME Female

Frequency: 1.8 & 1.9 GHZ, 900MHZ, 800MHZ

Magnet Base: 3 inch diameter

Gambar 2.511db Gain Magnetic Mount Antennas Tri-band (800/ 900 / 1800/ 1900)

Part Number:KGH11 Description

Gain: 11db

Cable: LMR 240 Low Loss Cable

Cable Length: 3m

Antenna Height: 78cm

Connector: SMA Male

Frequency: 1.8 & 1.9 GHZ, 900MHZ, 800MHZ

Gambar 2.6 15db Yagi Bolic

Gain: 15db

Cable: LMR 240 Low Loss Cable

Cable Length: 10 m

Antenna parabola diameter: 36 cm

Connector: SMA Male

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diambil dari teori – teori atau dari data skripsi

terdahulu yang menggunakan metode DFMA.

1. Oki Agung Setiyanto /Teknik Industri FTI-ITS /2007

Judul : PENERAPAN DESIGN FOR MANUFACTURE AND ASSEMBLY

PADA PRODUK MESIN GILAS TYPE MGD-4 DI PT BARATA

INDONESIA (PERSERO)

Faktor design berpengaruh besar pada industri Mesin Gilas, karena

didalamnya juga dipertimbangkan proses manufaktur dan perakitan dalam

pembuatan produk. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi design

produk yang ada dengan menggunkanan konsep DFMA (Design for

Manufacture andAssembly). DFMA adalah suatu metode yang dikembangkan

untuk merancang sebuah produk agar memiliki proses manufaktur dan proses

perakitan yang paling tepat. Penelitian diawali dengan identifikasi pada design

awal Mesin Gilas. Kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan software

DFMA untuk mengetahui waktu perakitan serta biaya komponen pembentuk

produk awal. Selanjtnya dilakukan redesign pada produk untuk mereduksi

waktu perakitan serta biaya komponen pembentuk produk. Redesign dilakukan

dengan mengurangi ataumenghilangjkan komponen yang tidak memberikan

hasil redesign dicari urutan perakitan yang paling optimal (Assembly

Sequence).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa waktu perakitan berkurang

hingga 0,23%,jumlah komponen berkurang hingga 13,35%, serta biaya total

manufaktur berkurang hingga 0,61 %.

2. Brianti Satrianti Utami / Teknik Mesin – FTI / UI / 2008-2009

Judul : PENGEMBANGAN PROTOTIPE SISTEM PENDETEKSI GAYA

MULTI AXIS UNTUK PEMBUATAN LINTASAN GERAK ROBOT

ARTIKULASI 5 DERAJAT KEBEBASAN

Kebutuhan dalam dunia manufaktur yang tinggi dalam hal ekonomi dan

kualitas produk mendorong peneliti dan industriawan untuk terus

mengembangkan teknologi manufaktur. Robot memungkinkan proses

manufaktur berjalan cepat, dengan tingkat kesalahan yang rendah. Akan tetapi

robot manufaktur yang umum digunakan saat ini, yakni robot artikulasi dengan

kontrol posisi numerik, masih memiliki kelemahan tidak mampu

mengindentifikasi perubahan gaya-gaya disekitarnya. Optimasi dari system

pendeteksi gaya multi axis ini adalah implementasi dari prinsip DFMA, yaitu

gabungan dari DFA dan DFM. Dengan karakteristik seperti ini, robot tidak

dapat diaplikasikan untuk proses produksi yang memerlukan indera peraba

manusia seperti deburring, polishing, dan proses perakitan yang presisi.

Peranti Sistem Pendeteksi Gaya Multi Axis memungkinkan robot

y, dan z relatif terhadap koordinat end effector. Sistem Pendeteksi Gaya Multi

Axis dalam penelitian ini dirancang khusus untuk Robot Artikulasi 5 Derajat

Kebebasan RV-M1 yang tersedia di Laboratorium Departemen Teknik Mesin

FTUI. Peranti utama yang digunakan untuk pendeteksi gaya adalah strain gage.

Penelitian ini terfokus pada perancangan mekanik sebagai tranducer,

perancangan konfigurasi jembatan Wheatstone sebagai rangkaian elektrikal

strain gage,pengkondisian sinyal dan akuisisi data Sistem Pendeteksi Gaya

Multi Axis. Dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian prototipe alat untuk

meninjau persamaan konversi tegangan keluaran terhadap gaya yang diterima di

titik asal koordinat end effector pada arah x, y, dan z, dengan bantuan anak

timbangan yang terkalibrasi nasional.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan Sistem Pendeteksi

Gaya Multi Axis dengan jangkauan pengukuran, keakuratan dan resolusi

pengukuran yang tepat; karakteristik histerisis pengukuran yang baik; dan

displacement tranducer yang memadai untuk digunakan dalam rangkaian

penelitian lebih lanjut yakni pembuatan lintasan gerak robot artikulasi 5 derajat

kebebasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Identifikasi Variabel

Dalam pemecahan masalah membuat produk inovasi dengan desain inovasi yang lebih tinggi, penulis menggunakan konsep DFMA sebagai model pemecahan masalah. Adapun variabel – variabel yang dibutuhkan. 1. Variabel Terikat

Yaitu variabel yang nilainya di pengaruhi dari variabel bebas. Variabel terikat yang diteliti adalah effisiensi biaya dan waktu perakitan (E).

2. Variabel Bebas

Yaitu variabel yang mempengaruhi nilai variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan terdiri dari :

a. Waktu perakitan

Waktu perakitan adalah waktu yang digunakan dalam proses perakitan produk dari tahap awal hingga akhir.

b. Jumlah komponen

Jumlah komponen adalah banyaknya komponen yang digunakan. c. Biaya komponen

Biaya komponen adalah biaya per part/komponen yang dipakai.

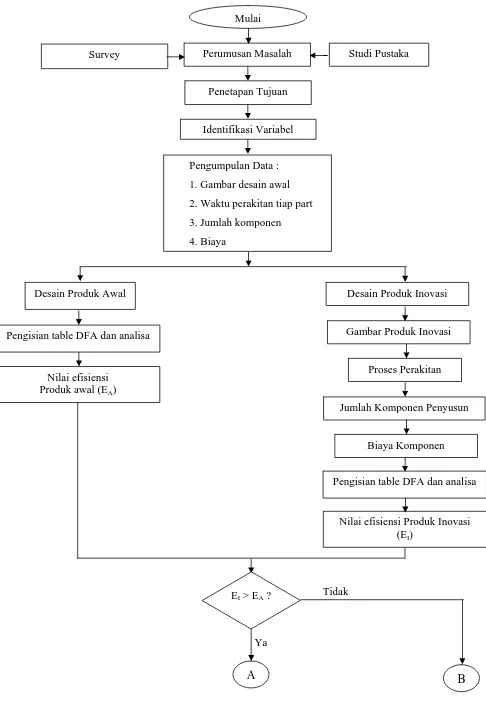

3.2 Langkah – Langkah Pemecahan Masalah

A 1. Gambar desain awal 2. Waktu perakitan tiap part 3. Jumlah komponen 4. Biaya

Identifikasi Variabel Penetapan Tujuan

Pengisian table DFA dan analisa

Ya

Desain Produk Awal Desain Produk Inovasi

Gambar Produk Inovasi

Jumlah Komponen Penyusun Proses Perakitan

Biaya Komponen

Pengisian table DFA dan analisa

Nilai efisiensi Produk Inovasi (EI)

Mulai

Survey

Menghitung ongkos material

desain produk awal (CA)

Menghitung ongkos material desain produk inovasi (CI)

Ya

A B

Keterangan flow chart :

Penelitian diawali dengan identifikasi masalah, dengan mencari informasi dari literature yang sudah ada berupa data-data tertulis.

a) Setelah tahap itu dilanjutkan proses perumusan masalah, dalam proses ini menunjukkan masalah apa saja yang akan diangkat sebagai bahan penelitian.

Gambar 3.1. Tahap-Tahap Penelitian Hasil dan pembahasan

Kesimpulan dan saran

Selesai Desain produk inovasi

diterima CI < CA ?

b) Tujuan penelitian merupakan goal dari peneliti, apakah yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Data yang diambil meliputi waktu perakitan dan jumlah komponen yang digunakan dalam pembuatan antena. c) Mengidentifikasi variabel yang dibutuhkan dalam penelitian, setelah tahap

diatas dilakukan tahap pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti pada objek yang akan ditelti.

d) Desain awal dan desain inovasi dilakukan spesifikasi komponen dengan

melakukan pengisian tabel DFA

e) Menentukan nilai efisiensi dari produk awal dan produk yang telah di inovasi.

f) Kemudian melakukan analisa ongkos material masing-masing desain produk.

g) Jika nilai efisiensi dari produk awal lebih rendah, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tetapi jika nilai efisiensi produk awal lebih tinggi di banding redesain, maka di lanjutkan ke analisa dan pembahasan untuk di bahas.

h) Jika ongkos material dari produk inovasi lebih rendah dari produk awal, maka produk yang diinovasi diterima. Tetapi jika ongkos material produk awal lebih tinggi di banding dari produk awal, maka di lanjutkan ke analisa dan pembahasan untuk di bahas.

i) Melakukan analisa dan pembahasan tentang hasil penelitian.

3.3 Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasar prinsip-prinsip DFMA, yaitu spesifikasi komponen produk awal, pengisian tabel DFA dan melakukan analisis yang kemudian dilanjutkan dengan mencari desian efisiensi dan analisa ongkos material.

Langkah-langkah pengolahan data : a. Analisis DFA

Tabel 3.1 Tabel DFA

No Bagian Jumlah riel Jumlah teoritis Waktu perakitan

(detik) 1.

2. dst

Pada tabel ini berisi tentang spesifikasi bagian-bagian produk, jumlah bagian-bagian produk, serta waktu perakitan tiap part. Tabel ini digunakan dalam menghitung efisiensi peakitan.

b. Efisiensi Perakitan

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efisiensi dari perakitan suatu produk dapat digunakan rumus sebagai berikut :

E = NM x ta / TM Dimana :

E = Design efisiensi

NM = Jumlah part minimum secara theoritis

c. Analisis Ongkos Bagian (material)

Pada dasarnya, analisis DFA bertujuan untuk mengurangi jumlah bagian

produk sehingga mudah dirakit dan akibatnya menurunkan biaya perakitan.

Walaupun demikian, sebagai akibat penurunan jumlah bagian produk, hasil

DFA dapat pula mereduksi biaya pembuatan bagian produk yang diperlukan .

Rancangan awal/inovasi

Bagian Ongkos (Rp)

Total

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan berdasarkan data-data yang telah ada dan data-data yang diambil dari proses pembuatan produk.

4.1.1 Gambar Desain Produk Awal

4.1.2 Waktu Perakitan Tiap Part

Waktu perakitan tiap part dari keseluruhan proses pembuatan antena adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Waktu Perakitan Tiap Part

No Proses Waktu (menit)

Waktu (detik)

1. Pengukuran panjang pipa yang mau dipotong 1 60

2. Pengukuran lubang yang akan dibuat untuk tempat

masuk kabel usb

1 60

3. Pemotongan pipa paralon 5 300

4. Melubangi pipa paralon 5 300

5. Pengeboran dop paralon 1 60

6. Pemasangan lakban aluminium di pipa paralon 5 300

7. Pemasangan lakban aluminium di dop paralon 5 300

8. Melubangi lakban aluminium sesuai lubang di pipa

paralon

1 60

9. Melubangi lakban aluminium di dop paralon 1 60

10. Memasang skrup dan mur di dop paralon 1 60

11. Memasang kabel usb di lubang pipa paralon 3 180

4.1.3 Jumlah Komponen Penyusun

Komponen penyusun desain produk awal dapat dilihat ada gambar 4.2

Dari gambar 4.2, dapat diketahui bahwa antena GSM, desain awal terdiri dari 2 sub komponen, yaitu kerangka penyusun antena dan komponen instalasi. Kerangka antena terdiri dari tabung yang terbuat dari pipa paralon dan dilapisi aluminium foil. Fungsi aluminium foil itu sendiri berfungsi sebagai perangkap sinyal di tabung pipa tersebut. Untuk komponen instalasi terdiri kabel usb sepanjang 5 meter.

Tabel 4.2 Jumlah Komponen Bahan Baku Penyusun

No Komponen penyusun Jumlah

1. Pipa paralon / 4 m 1

Antena GSM dari pipa paralon

Kerangka Antena Komponen instalasi

Dop paralon Pipa paralon

Lakban aluminium Mur Baut

Kabel usb

Lakban aluminium

4.1.4 Biaya Komponen

Biaya komponen penyusun bisa dilihat pada table berikut ini : Tabel 4.3 Biaya Komponen Per Part Produk Awal Rancangan awal

Bagian Biaya (Rp)

Pipa paralon / 1 m Rp. 21.000

Lakban aluminium Rp. 15.000

Dop paralon Rp. 7.500

Mur Rp. 250

Baut Rp. 250

Kabel usb / 1 m Rp. 11.000

4.2 Pengolahan Data

Pengolahan data dibuat berdasarkan data – data yang telah diambil pada pengumpulan data.

4.2.1 Desain Produk Awal

4.2.1.1 Pengisian dan Analisis Tabel DFA

Untuk pengisian tabel DFA, kita melihat dari proses pemasangan per part komponen produk. Jumlah teoritis (NM) didapat dari banyak komponen yang dibutuhkan, kemudian dilihat dari satu part komponen kita melakukan berapa kali proses pemasangan. Jadi jumlah teoritis (NM), bisa dilihat dari banyaknya part atau dari proses pemasangan komponen.

Tabel 4.7 Tabel DFA

Analisa : Pada tabel DFA dapat diketahui jumlah bagian total adalah 11 proses, yaitu pertama pengukuran panjang pipa yang akan dipakai dengan jumlah 1 dengan waktu perakitan 60 detik, pengukuran lubang yang akan dibuat untuk tempat masuk kabel usb jumlah 1 dengan waktu perakitan 60 detik, pemotongan pipa paralon jumlah 1 dengan waktu perakitan 300 detik, melubangi pipa paralon jumlah 1 dengan waktu perakitan 300 detik, pengeboran dop paralon jumlah 1 dengan waktu perakitan 60 detik, pemasangan lakban aluminium di pipa paralon jumlah 1 dengan waktu perakitan 300 detik, pemasangan lakban aluminium di dop

No Proses Jumlah Teoritis

(NM)

Waktu (detik)

1. Pengukuran panjang pipa yang mau dipotong 1 60

2. Pengukuran lubang yang akan dibuat untuk tempat masuk

kabel usb

1 60

3. Pemotongan pipa paralon 1 300

4. Melubangi pipa paralon 1 300

5. Pengeboran dop paralon 1 60

6. Pemasangan lakban aluminium di pipa paralon 1 300

7. Pemasangan lakban aluminium di dop paralon 1 300

8. Melubangi lakban aluminium sesuai lubang di pipa paralon 1 60

9. Melubangi lakban aluminium di dop paralon 1 60

10. Memasang baut dan mur di dop paralon 4 60

11. Memasang kabel usb di lubang pipa paralon 1 180

paralon jumlah 1 dengan waktu perakitan 300 detik, melubangi lakban aluminium sesuai lubang di pipa paralon jumlah 1 dengan waktu perakitan 60 detik, melubangi lakban aluminium di dop paralon jumlah 1 dengan waktu perakitan 60 detik, memasang baut dan mur di dop paralon dengan jumlah 4 dengan waktu perakitan 60 detik, memasang kabel usb di pipa paralon jumlah 1 dengan waktu perakitan 180 detik. Total waktu perakitan seluruh bagian adalah 1740 detik.

4.2.1.2 Efisiensi Perakitan Desain Awal (EA)

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efisiensi dari perakitan produk awal dapat digunakan rumus sebagai berikut :

EA = Jumlah bagian x Waktu teoritis

EA = E A= 0,024

Analisa : Dari perhitungan efisiensi perakitan, produk awal mempunyai efisiensi perakitan sebesar 0,024. Artinya proses pembuatan produk awal dengan jumlah komponen teoritis 14 dan waktu perakitan total 1.740 detik, menghasilkan efisiensi perakitan sebesar 0,024.

4.2.1.3 Analisa Ongkos Material Desain Awal (CA)

Rincian material penyusun desain produk awal adalah sebagai berikut : Tabel 4.8 Tabel Analisa Ongkos Material

Rancangan awal

Bagian Ongkos (Rp)

Pipa paralon Rp. 21.000

Lakban aluminium Rp. 15.000

Dop paralon Rp. 7.500

Mur @ 4 x Rp 250 Rp. 1.000

Baut @ 4 x Rp 250 Rp. 1.000

Kabel usb @ 5 m x Rp 11.000 Rp. 55.000

Total Rp. 100.500

Analisa : Ongkos-ongkos material pada rancangan awal adalah Pipa paralon Rp. 21.000, Lakban aluminium Rp. 15.000, dop paralon Rp. 7.500, Mur @ 4 x Rp 250 = Rp. 1.000, Baut @ 4 x Rp 250 = Rp. 1.000, kabel usb @ 5 m x Rp 11.000 = Rp. 55.000. Total ongkos dalam pembuatan produk awal adalah Rp. 100.500.

4.2.2 Desain Produk Inovasi

Antenna innovasi ini terbuat dari kaleng yang merupakan pengembangan dari antenna dari pipa paralon. Bedanya dari antena sebelumnya adalah sistem instalasinya, karena antena ini lebih memudahkan pada penggunaannya.

4.2.2.1 Gambar Produk Inovasi

memakai modemnya saja, maka harus membongkar antenanya dulu. Jadi pada produk inovasi ini, kita bisa membongkar pasang antenna dan modem dengan lebih mudah. Pada inovasi ini, sebenarnya memudahkan penggunanya dalam pemakaian.

Gambar 4.3 Antenna Inovasi

4.2.2.2 Proses Perakitan

Waktu perakitan total dari pembuatan produk inovasi adalah sebagai berikut : Tabel 4.4 Waktu Perakitan Tiap Part

No Proses Waktu (menit)

Waktu (detik)

1. Mengukur tempat lubang yang akan di buat di kaleng 0,5 30

2. Memasang lakban aluminium pada kaleng 5 300

3. Melubangi kaleng untuk tempat N conector 3,5 210

4. Memasang kawat tembaga di N conector 1,2 72

5. Memasang N conector di kaleng 1,5 90

6. Mengupas kabel coaxial 2 120

7. Memasukkan kabel coaxial ke conector plug TNC 1,5 90

8. Memasang conector plug ke N conector 1,5 90

9. Membongkar jek stereo dan bagian tenganya di buang 3 180

10. Memotong bagian ujung jek audio 1,4 84

11. Menyambung potongan jek dengan kabel coaxial 3 180

4.2.2.3 Jumlah Komponen Penyusun

Komponen penyusun desain produk awal dapat dilihat ada gambar berikut

Gambar 4.4 Diagram Material Desain Produk Inovasi

Berdasarkan gambar 4.4, desain produk inovasi terdiri dari 2 sub komponen, yaitu terdiri dari kerangka kaleng dan komponen instalasi. Kerangkanya terbuat dari kaleng bekas makanan. Untuk komponen instalasi terdiri dari n-conector, plug TNC, kabel coaxial, jek audio, kawat tembaga dari RG 58, tenol.

Tabel 4.5 Jumlah Komponen Bahan Baku Produk Inovasi

No. Komponen penyusun Jumlah

1. Kaleng priangle 1

Komponen istalasi Kerangka antenna

N conector Kabel coaxial RG58

Kaleng Jack audio

Antena GSM dari Kaleng

4.2.2.4 Biaya Komponen

Biaya komponen penyusun bisa dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.6 Biaya Komponen Per Part Produk Inovasi

Rancangan inovasi

Bagian Biaya (Rp)

Kaleng priangle Rp 10.500

Jack audio Rp 4.000

Kabel RG 58 / 1 m Rp 4.000

Tenol Rp 2.000

Plug TNC RG58 Rp 4.500

Socket TNC / N conector Rp 4.000

Lakban aluminium Rp. 15.000

4.2.2.5 Pengisian dan Analisis Tabel DFA

Untuk pengisian tabel DFA, kita melihat dari proses pemasangan per part komponen produk. Jumlah teoritis (NM) didapat dari banyak komponen yang dibutuhkan, kemudian dilihat dari satu part komponen kita melakukan berapa kali proses pemasangan. Jadi jumlah teoritis (NM), bisa dilihat dari banyaknya part atau dari proses pemasangan komponen.

Tabel 4.9 Tabel DFA

No Proses Jumlah

2. Memasang lakban lauminium pada kaleng 1 300

3. Melubangi kaleng untuk tempat N conector 1 210

4. Memasang kawat tembaga di N conector 1 72

5. Memasang N conector di kaleng 1 90

6. Mengupas kabel coaxial 1 120

7. Memasukkan kabel coaxial ke conector plug TNC 1 90

8. Memasang conector plug ke N conector 1 90

9. Membongkar jek audio dan bagian tengahnya di buang 1 180

10. Memotong bagian ujung jek audio 1 84

11. Menyambung potongan jek dengan kabel coaxial 1 180

Analisa : Pada tabel DFA dapat diketahui jumlah bagian total adalah 11 proses, yaitu pertama pengukuran tempat lubang di kaleng dengan jumlah 1 dengan waktu perakitan 30 detik, memasang lakban aluminium pada kaleng dengan jumlah 1 dengan waktu perakitan 300 detik, melubangi kaleng untuk untuk tempat N conector dengan jumlah 1 dan waktu 210 detik, memasang kawat tembaga di N conector dengan jumlah 1 dan waktu perakitan 72, pemasangan N conector di kaleng dengan jumlah 1 dan waktu perakitan 90 detik, mengupas kabel coaxial dengan jumlah 1 dan waktu perakitan 120 detik, memasukkan kabel coaxial ke conector plug TNC dengan jumlah 1 dan waktu perakitan 90 detik, memasang conector plug ke N conector dengan jumlah 1 dan waktu perakitan 90 detk, membongkar jek audio dan bagian tengahnya dibuang dengan jumlah 1 dan waktu perakitan 180 detik, memotong bagian ujung jek audio dengan jumlah 1 dan waktu perakitan 84 detik, menyambung potongan jek audio dengan kabel coaxial dengan jumlah 1 dan waktu perakitan 180 detik. Total waktu perakitan seluruh bagian adalah 1446 detik.

4.2.2.6 Efisiensi Perakitan Desain Inovasi (EI)

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efisiensi dari perakitan produk awal dapat digunakan rumus sebagai berikut :

EI = Jumlah bagian x Waktu teoritis

EI = E I= 0,029

Analisa : Dari perhitungan efisiensi perakitan, produk inovasi mempunyai efisiensi perakitan sebesar 0,029, artinya proses pembuatan produk awal dengan

jumlah komponen 11 dan waktu perakitan total 1.446 detik, menghasilkan efisiensi perakitan sebesar 0,029.

4.2.2.7 Analisa Ongkos Material Desain Inovasi (CI)

Rincian material penyusun desain produk inovasi adalah sebagai berikut : Tabel 4.10 Tabel Analisa ongkos material

Rancangan inovasi

Bagian Ongkos (Rp)

Kaleng priangle Rp 10.500

Lakban aluminium Rp. 15.000

Jack audio Rp 4.000

Analisa : Ongkos-ongkos material pada rancangan inovasi adalah kaleng priangle Rp 13.000, lakban aluminium Rp 15.000, jack audio Rp 4.000, kabel RG 58 @ 1 m x Rp 4.000 = Rp 4.000, Tenol Rp 2.000, Plug TNC / N conector Rp 4.500, Socket TNC / N conector Rp 4.000. Total ongkos dalam pembuatan desain inovasi adalah Rp 44.000.

desain produk inovasi (CI ) = Rp 44.000. Hal ini menunjukan bahwa produk inovasi mempunyai efisiensi perakitan yang lebih besar dengan biaya material yang lebih kecil.

Selain itu produk inovasi juga mempunyai nilai tambah tersendiri dalam segi fungsi, yaitu dapat di gunakan untuk di dalam dan di luar ruangan, dan lebih mudah dalam pemakaiannya.

4.2.3.1 Aspek Fungsi

Disini kita bisa melihat ada kenaikan signal sebesar 1 bar dari pengetesan tanpa antena, walaupun tidak bisa mencapai signal full. Ini membuktikan bahwa produk inovasi kualitasnya tidak kalah dengan produk awal.

Gambar 4.6 Tes Memakai Antenna Awal

Selain itu produk inovasi juga mempunyai nilai tambah tersendiri dalam segi fungsi, yaitu dapat di gunakan untuk di dalam dan di luar ruangan, dan lebih mudah dalam pemakaiannya. Karena dari produk inovasi kita bisa melepas modem dari antena dengan mudah.

4.3 Alasan Penggunaan Komponen Pengganti

Komponen yang diganti pada produk awal adalah :

1. Penggunaan kaleng sebagai pengganti pipa paralon. Alasan penggantian karena pipa yang diperlukan harganya mahal

2. Kabel RG 58 sebagai pengganti kabel usb. Alasan penggunaan karena, kabel usb itu sendiri tidak bisa dipakai di produk inovasi dan sistem instalasi yang berbeda.

4.4 Hasil Dan Pembahasan 1. Hasil

Berdasarkan perhitungan efisiensi perakitan (E) dan analisis ongkos material(C), maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11 Tabel Perbandingan

No Produk Efisiensi Perakitan (E) Biaya Material (C)

1. Desain awal 0,024 Rp 100.500

2. Desain Inovasi 0,023 Rp 44.000

![Gambar 2.2 Komponen Harga Jual dan Biaya Manufaktur [Kim , 2004]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/285332.208190/25.595.159.484.151.329/gambar-komponen-harga-jual-biaya-manufaktur-kim.webp)