Bab 6

Rokok dan Tekanan M asyarakat

M asyarakat terbagi dua, pro rokok dan anti rokok. Pertentangan yang terjadi di kalangan masyarakat pro dan anti rokok didasarkan pada pandangan bahwa rokok berdampak buruk terhadap kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Bagi masyarakat anti rokok, rokok dianggap sebagai satu-satunya produk yang mengandung zat adiktif. Pandangan ini mendapatkan perlawanan dari masyarakat pro rokok, dengan dasar bahwa yang mengandung zat adiktif bukan hanya tembakau dan rokok tetapi semua keluarga solanaceae, antara lain terung dan tomat.

M asyarakat pro rokok juga menunjukkan fakta bahwa rokok sudah menjadi bagian dari hidup dan kehidupan masyarakat sejak lama, secara sosial, ekonomi dan budaya. Pertentangan masyarakat pro dan anti rokok pada akhirnya meluas bukan hanya secara nasional tetapi juga melibatkan masyarakat internasional. Keberatan masyarakat terhadap keberadaan rokok diakomodasi oleh pemerintah dalam

berbagai bentuk kebijakan. Pemerintah melakukan fungsi

perlindungan terhadap kepentingan masyarakat anti rokok, dan hak azasi masyarakat pro rokok. Pertentangan tersebut mendorong munculnya rokok “illegal” sebagai salah satu dampak. Keberadaan rokok “illegal” cenderung meningkat dari waktu ke waktu yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya hasil penindakan oleh aparat.

masyarakat anti rokok terhadap industri rokok, serta munculnya rokok “illegal”.

Penolakan M asyarakat Terhadap Rokok

Pada dasarnya masyarakat anti rokok menghendaki dunia bersih dari asap rokok. Hal ini didasarkan kepada fakta yang ditunjukkan bahwa rokok merugikan kesehatan dan bahkan menimbulkan kematian yang besar di kalangan masyarakat perokok aktif dan perokok pasif di seluruh dunia. Secara nasional, sebanyak 34,5 % orang Indonesia adalah perokok, 63,2 % diantaranya adalah pria. 10 % sampai 20 % dari kematian di Indonesia disebabkan oleh rokok. Rokok membunuh separuh dari semua pengguna seumur hidup dan separuh kematian terjadi antara usia 30 sampai 69 tahun. Rokok tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi juga membahayakan kesehatan orang lain, yaitu non perokok yang menghirup asap rokok atau yang sering disebut perokok pasif (secondhand smoker). Kepulan asap rokok ini telah membunuh puluhan ribu perokok pasif setiap tahunnya (W HO, 2008).

Prevalensi merokok di kalangan penduduk Indonesia adalah sebesar 34,4 persen atau lebih dari 1/3 penduduk merokok. Usia 15 tahun ke atas, 67 persen adalah perokok di desa, sedangkan di kota 56,1 persen (Fakta Tembakau Indonesia, 2001). SEACTA Report Card (2007), menyebutkan bahwa Indonesia menyumbang hampir limapuluh persen (50%) dari total perokok di ASEAN. W HO (2007) juga melaporkan bahwa konsumsi tembakau telah membunuh 5.000.000 orang di dunia, melebihi kematian yang disebabkan oleh HIV/AIDS, Tuberculosis, dan M alaria. Pada tahun 2030 diperkirakan akan dapat mengakibatkan 8.000.000 orang di dunia meninggal jika tidak ada kebijakan pengendalian yang kuat.

Indonesia melalui Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009. Kawasan bebas rokok yang didorong menjadi Peraturan Daerah (PERDA). M ajelis Ulama Indonesia, yang mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mendorong pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap rokok khususnya bagi anak-anak. Bentuk regulasi diantaranya adalah pembatasan iklan rokok baik substansi maupun jam tayang, khususnya untuk iklan yang dimuat di media televisi. Iklan rokok tidak boleh secara terbuka dan jelas mengajak untuk merokok, serta jam tayangnya diatur setelah pukul 21.30 hingga pukul 05.00 waktu setempat, dengan anggapan bahwa di luar jam tersebut anak-anak masih menonton tayangan televisi. Pembatasan jam tayang melalui pembatasan iklan rokok melibatkan komisi penyiaran independen dan instansi yang terkait, Kementrian Komunikasi, Informasi Republik Indonesia.

Departemen Kesehatan RI mengakomodasi kepentingan masyarakat anti rokok terhadap perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak paparan asap rokok. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menegaskan kandungan rokok sebagai zat adiktif seperti yang tertulis dalam pasal 113 ayat 11, yang menyebutkan tembakau sebagai bahan adiktif yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Oleh karenanya masyarakat perlu dilindungi dari dampak asap rokok. Keberadaan

rokok semakin dibatasi dengan berbagai peraturan untuk

Sumber : Departemen Kesehatan RI,

Gambar 30

Peringatan Terhadap Bahaya Merokok, Lama dan Baru

raya. Secara nasional telah ditandatangani Peraturan Bersama M enteri Kesehatan dan M enteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Tabel 6.1

Perda Kawasan Bebas Rokok di Berbagai Daerah

No.

Daerah Kabupaten

atau Kota

Perda/W ali No. Fokus Yang Terlibat

1. DKI

Pada tabel 6.1 adalah peraturan daerah tentang kawasan bebas rokok di berbagai daerah di Indonesia. Peraturan daerah yang telah diberlakukan, sampai saat ini belum pernah ada sanksi bagi kemungkinan adanya pelanggaran.

Pada tanggal 12 M aret 2010, telah ditetapkan fatwa haram terhadap rokok oleh Pengurus Pusat M uhammadiyah. Tetapi didalam masyarakat tidak semua menyetujui khususnya dari komunitas Nahdathul Ulama (NU). Kondisi sosial, kebiasaan, dan budaya dalam berperilaku ekonomi dipengaruhi pandangan para kyai yang memiliki dasar pandangan yang berbeda. Rokok dari sisi agama dan keyakinan (Islam) dipandang sebagai makruh atau haram. Tidak adanya kesepakatan dari para kyai, menjadikan pelaku usaha dan bisnis rokok juga mengikuti polemik yang memandangnya sebagai makruh karena lebih menguntungkan. M asyarakat pun terbagi pada pendapat haram dan makruh. Fatwaharam terhadap rokok sebagai wacana dijelaskan oleh M UI Kabupaten Kudus (2010), dalam pandangannya terlihat tidak menegaskan untuk pandangan yang berbeda tersebut, tetapi hanya menjelaskan masing-masing kondisi dari pandangan yang ada. Selain itu ada yang berpendapat bahwa rokok hukumnya M ubah (M UI Kabupaten Kudus, 2010):

Fatwa haram terhadap rokok tidak secara tegas diberlakukan dan masyarakat dibiarkan memilih sesuai pendapat yang menjadi acuannya. Seperti pendapat masyarakat di suatu komunitas.

“bagi saya……..saya kan NU, biarkan saja kan beda aliran…..lagipula dikami tidak ada larangan. Jadi silahkan masyarakat yang menentukan! Saya juga tidak dirugikan kok bu……malah kalau tetap ada rokok ya banyak manfaatnya …..sekitar saya masih tetap bisa kerja….apa itu tidak menguntungkan namanya…? ( W awancara, 2010).

Secara individu, masyarakat tidak secara tegas menolak rokok (anti rokok), tetapi ketika mereka merokok seringkali tidak memperhatikan lingkungan sehingga menimbulkan ketidaksukaan. Khususnya jika terjadi dikendaraan umum, atau ditempat yang sudah ada peringatan untuk tidak merokok tetapi masih tetap merokok.

“….biarlah mereka yang menyukai rokok terus merokok……, tetapi paling tidak lihat sekitar dong…..apakah di situ tempat yang diperbolehkan merokok atau tidak! Jadi sama-sama menghormati…” (wawancara, 2008; 2010; 2012)

Atau ketika sama-sama naik bus antar kota ber-AC dan sang sopir dengan santai merokok, maka sikap secara individu yang anti rokok akan segera menegurnya :

“ pak …..maaf bis ini kan menggunakan AC, masak bapak malah merokok…….! penumpang saja dilarang merokok pak! (pengamatan, 2009).

maka masyarakat yang tidak menyukai rokok akan lebih spontan memperingatkan seseorang yang sedang merokok di tempat yang ada tanda larangan untuk merokok. Kelompok yang seperti ini biasanya kelompok perempuan. Ketika teguran tidak diperhatikan maka biasanya mengalah dengan menghindar. Untuk individu atau kelompok laki-laki biasanya akan menolak ketika ditawari rokok karena tidak merokok, atau membiarkan si perokok terus merokok, tanpa harus meninggalkan kelompok atau merasa terganggu. Bagi laki-laki yang merasa terganggu dengan asap rokok, maka sikapnya sama dengan apa yang dilakukan oleh perempuan, menegur atau meninggalkan komunitas.

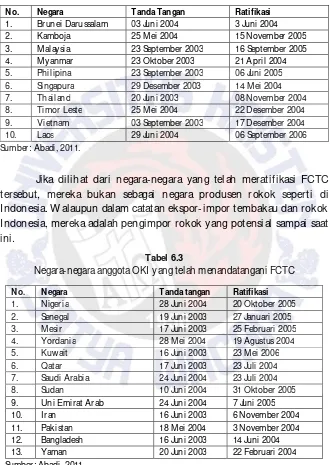

Tabel 6.2

Negara – Negara ASEAN yang telah meratifikasi FCTC

No. Negara Tanda Tangan Ratifikasi

1. Brunei Darussalam 03 Juni 2004 3 Juni 2004 2. Kamboja 25 Mei 2004 15 November 2005 3. Malaysia 23 September 2003 16 September 2005 4. Myanmar 23 Oktober 2003 21 April 2004 5. Philipina 23 September 2003 06 Juni 2005 6. Singapura 29 Desember 2003 14 Mei 2004 7. Thailand 20 Juni 2003 08 November 2004 8. Timor Leste 25 Mei 2004 22 Desember 2004 9. Vietnam 03 September 2003 17 Desember 2004 10. Laos 29 Juni 2004 06 September 2006 Sumber: Abadi, 2011.

Jika dilihat dari negara-negara yang telah meratifikasi FCTC tersebut, mereka bukan sebagai negara produsen rokok seperti di Indonesia. W alaupun dalam catatan ekspor-impor tembakau dan rokok Indonesia, mereka adalah pengimpor rokok yang potensial sampai saat ini.

Tabel 6.3

Negara-negara anggota OKI yang telah menandatangani FCTC

No. Negara Tanda tangan Ratifikasi

Lembaga anti rokok menyatakan bahwa pengendalian tembakau secara umum berkontribusi terhadap pencapaian M illenium Development Goal’s (M DG’s), khususnya untuk mengurangi kemiskinan yang parah karena kepala keluarganya yang perokok dan menggeser alokasi biaya pangan dan kesehatan untuk rokok; demikian juga untuk mencapai pendidikan dasar secara universal dan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; mengurangi kematian anak khususnya balita, meningkatkan kesehatan maternal; mengurangi

penyebaran HIV dan AIDS (Tobacco Free Kids Campaign).

M emastikan keberlanjutan lingkungan karena pertanian tembakau akan mendorong kerusakan tanah lebih cepat dibanding tanaman lainnya karena tanaman tembakau menyerap nutrisi lebih banyak. Aspek kemitraan global juga dapat dikembangkan jika negara-negara berkembang memiliki persepsi yang sama dalam hal pengendalian tembakau dan dampaknya.

Dalam FCTC secara khusus pada pasal 10 meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang mewajibkan pelaku industri dan importir produk tembakau untuk menyampaikan informasi tentang kandungan dan emisi produk tembakau kepada otoritas pemerintah. Selanjutnya pemerintah wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang emisi produk, misalnya apa yang terjadi kalau rokok dibakar dan perokok harus tahu bahwa mereka mengisap formaldehyde, cyanide, carbon monoksida dan dampaknya terhadap tubuh (TCSC-IAKM I). Acuan prinsip 4 (poin 1) dari FCTC menghimbau pemerintah untuk melindungi setiap orang, tidak hanya anak-anak dan perempuan dari paparan asap rokok sesuai dengan pasal 8 (poin 2) di tempat-tempat tertutup, angkutan umum, tempat-tempat umum, dan kawasan umum lainnya.

Perlindungan Konsumen; UU Nomor 23 tahun 1992 pasal 44 tentang Kesehatan; PP Nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok.

M asyarakat anti rokok menegaskan bahwa secara ekonomi rokok merugikan dibanding manfaatnya, karena lebih besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani dampaknya. Pengeluaran pemerintah untuk menangani dampak kesehatan yang disebabkan merokok jauh lebih besar. Anggaran yang diperlukan besarannya mencapai delapan setengah kali (8,5) dari pendapatan yang diterima dari cukai rokok di Indonesia. Sebesar 6 kali ASKESKIN tahun 2006, yaitu sebesar Rp. 3,6 T (Soerojo, 2008).

Lebih lanjut Soerojo mengemukakan bahwa penduduk miskin di Indonesia berjumlah 70 juta orang, 17,5 juta orang merupakan Kepala Keluarga (KK) laki-laki miskin dan 2 di antara 3 laki-laki merokok. Jika harga rokok Rp. 500,- per batang dan konsumsi 1 hari 10 batang rokok maka belanja rokok per hari untuk 2/3 jumlah Kepala Keluarga (KK) laki laki (miskin) perhari adalah sebesar:

“2/3 x 17,5 juta x 10 batang x 500 rupiah = 58 miliar miliar atau setara dengan 12.000 ton beras per hari. Belanja rokok seluruh penduduk bagi rumah tangga perokok pada tahun 2005, sebesar 10,4 persen merupakan peringkat ke dua (2) belanja setelah beras yang sebesar 11,3 persen. Dan jika dibandingkan dengan belanja daging, telur, susu sebesar 5 kalinya; 3 kali lipat dari pengeluaran pendidikan; dan 4 kali lipat untuk pengeluaran kesehatan”.

Angka tersebut dapat berubah jika harga rokok semakin mahal, dan jumlah penduduk miskin semakin banyak. Tembakau dan aneka olahannya termasuk rokok menyebabkan pemiskinan semakin parah khususnya bagi masyarakat yang sudah miskin. Secara Internasional juga menjadi perhatian karena:

124,7 juta di negara-negara ASEAN; dan 46 persen merupakan kontribusi dari Indonesia. Rokok membunuh 1 di antara 2 pengguna dalam jangka panjang, kehilangan 20-25 tahun produktif. Lima juta per tahun kematian pada tahun 2005, 8,4 juta kematian pada tahun 2020 dan 50 persen di Asia dan 10 juta kematian per tahun pada tahun 2030, 70 persennya ada di negara berkembang.”

Oleh karena itu berbagai cara dilakukan untuk

mengkampanyekan rokok sebagai produk yang membahayakan kesehatan. Secara nasional didukung oleh pemerintah, dan secara internasional didukung oleh berbagai lembaga anti rokok. Salah satu lembaga internasional yang mendukung kampanye anti rokok dunia adalah Bloomberg Initiative, melalui berbagai aktivitas, bersama dengan organisasi seperti W orld Lung Foundation, Campaign for Tobacco Free Kids, W HO, CDC Foundation, dan John Hopkins . Bloomberg School Of Public Health mendirikan, mendukung, melakukan kajian tentang tembakau, dan upaya pengendalian tembakau (Zahar dan Sutiman, 2011: hal 122). Aliran dana dari Bloomberg Initiative secara langsung ke Indonesia melalui berbagai lembaga selama tahun 2008-2010 mencapai US $ 4.383.126 (Daeng, 2011). Pada tahun 2012 Bloomberg Initiative memberikan dana sebesar US $ 220 bagi gerakan anti tembakau ASEAN dengan sasaran utama Indonesia (Daeng, 2012). Sumber pendanaan lain berasal dari Robert W ood Jhonson Foundation (RW JF), Glaxo Smith Kline and Pfizer yang bergabung dengan Tobacco Free Iniciatives, W HO. Dukungan dana tersebut menunjukkan bahwa gerakan-gerakan dari basis masyarakat anti rokok mendapatkan pendanaan dari berbagai organisasi sekaligus semakin menekan industri rokok.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sesuai dengan

kompetensinya dalam pernyataannya mengharapkan adanya

memandang bahwa kebijakan lebih berpihak kepada industri, sedangkan perlindungan konsumen sangat lemah.

K

eberatan M asyarakat dan Respon I ndustri RokokFCTC, digunakan sebagai acuan berbagai kebijakan pengendalian rokok di Indonesia. M asyarakat pro rokok dan kalangan industri rokok menganggap bahwa FCTC tidak cocok untuk Indonesia sebagai produsen rokok, karena fakta tentang bahaya rokok dapat dipatahkan oleh fakta bahwa rokok khas (kretek) yang dibuat orang Indonesia semula ditemukan sebagai obat sakit asma, karena mengandung cengkih dan rempah lainnya. Terjadi benturan antara substansi yang digunakan sebagai argumen FCTC secara global dengan nilai lokal Indonesia, yang membawa tembakau dan rokok sebagai produk budaya, sekaligus ekonomi dan politik.

Dalam sebuah seminar di Universitas Muria Kudus, Serad (2011) menyikapi ketidakjelasan istilah zat adiktif yang dimuat dalam

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

mengemukakan bahwa :

“kemungkinan besar yang dimaksud zat adiktif adalah nikotin yang ada dalam tembakau. Nikotin adalah sejenis senyawa alkaloid, C10H14N3 yang diproduksi oleh akar rambut

tanaman tembakau, digunakan sebagai senjata pertahanan untuk menghadapi serangan serangga yang akan merusak daun tembakau. Tidak hanya tembakau tetapi semua famili

tergantung pada pola konsumsi manusia. Manusia yang banyak mengkonsumsi protein, proses metabolismenya akan menghasilkan asam. Nikotin yang bertemu asam akan membentuk garam dengan cepat, kemudian garam akan larut lalu terbuang melalui keringat dan urin. Sehingga orang yang banyak mengkonsumsi protein membuat nikotin yang masuk dalam tubuh cepat terbuang. Tetapi bagi orang yang banyak mengkonsumsi basa, membuat nikotin tidak langsung terbuang, karena basa memberikan lingkungan yang cocok di dalam darah”.

Pada kesempatan yang berbeda, Serad (2011) memberikan penjelasan bagaimana bekerjanya nikotin dalam tubuh manusia sebagai berikut :

“Rokok memberikan efek waktu paruh (half life time) selama 30 jam. Pada rokok satu batang mengandung 44 miliar nikotin, setelah 30 jam tinggal 30 miliar, setelah 30 jam tinggal 10 miliar, kemudian 5 miliar, akhirnya setelah dua (2) jam tubuh bersih dari pengaruh nikotin tersebut. Nikotin pada rokok tidak memberikan gejala withdrawal

(pengasingan diri dari masyarakat) seperti napza. Rokok hanya memberikan efek kegemaran atau kesenangan.”

Respon industri terhadap isu yang berkembang terkait dengan tuduhan yang terkait dengan dampak rokok terhadap kesehatan dilakukan dalam bentuk lain, misalnya mengembangkan berbagai inovasi produk yang berorientasi membuat rokok “sehat”, dengan mengembangkan rokok putih yang rendah tar dan nikotin.

Pada rokok kretek, sejarah ditemukannya dan

perkembangannya dari industri rumahan menjadi industri nasional

karena bermanfaat bagi kesehatan. Zahar dan Sutiman,

sebagai pengobatan berbagai macam penyakit seperti kanker, sakit yang disebabkan penyumbatan pada aliran darah seperti jantung, paru-paru, dan ginjal.

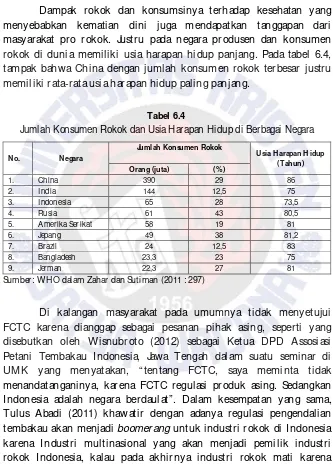

Dampak rokok dan konsumsinya terhadap kesehatan yang menyebabkan kematian dini juga mendapatkan tanggapan dari masyarakat pro rokok. Justru pada negara produsen dan konsumen rokok di dunia memiliki usia harapan hidup panjang. Pada tabel 6.4, tampak bahwa China dengan jumlah konsumen rokok terbesar justru memiliki rata-rata usia harapan hidup paling panjang.

Tabel 6.4

Jumlah Konsumen Rokok dan Usia Harapan Hidup di Berbagai Negara

No. N egara

Jumlah Konsumen Rokok

Usia H arapan H idup (Tahun)

Orang (juta) (%)

1. China 390 29 86

2. India 144 12,5 75

3. Indonesia 65 28 73,5

4. Rusia 61 43 80,5

5. Amer ika Serikat 58 19 81

6. Jepang 49 38 81,2

7. Brazil 24 12,5 83

8. Bangladesh 23,3 23 75

9. Jerman 22,3 27 81

Sumber: W HO dalam Zahar dan Sutiman (2011 : 297)

tekanan masyarakat anti tembakau dan negara tidak memiliki komitmen untuk membela kepentingan nasional.

M unculnya organisasi masyarakat merupakan bentuk lain dari respon terhadap tekanan masyarakat anti rokok. Organisasi tersebut antara lain: M asyarakat Bangga Produk Indonesia (M BPI), PUSKINDO, dan lembaga-lembaga yang lahir karena keprihatinan terhadap industri rokok yang ditekan karena kepentingan asing. Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi, baik yang terkait langung dengan perdebatan masyarakat pro dan anti rokok atau penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan untuk mengedukasi masyarakat. Berbagai buku atau tulisan ilmiah popular terkait dengan tembakau dan rokok semakin banyak ditemukan.

M asyarakat di daerah produsen atau penyangga industri rokok (pertanian tembakau dan cengkih) memiliki ketergantungan secara ekonomi terhadap keberadaan industri rokok. M asyarakat anti rokok dan pro rokok suatu waktu dapat saling berhadapan, karena kepentingan yang berbeda. Pada saat yang lain saling bekerjasama untuk membela dan mempertahankan rokok karena manfaat yang diterima dari industri rokok baik langsung maupun tidak langsung. M inimal masyarakat akan bertindak “netral” karena berada di posisi “abu-abu”.

PT Djarum, melalui perwakilannya menolak tudingan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahwa pemerintah lebih berpihak pada industri dan tidak melindungi masyarakat secara massive. Dalam hal ini industri rokok sangat tidak setuju bahwa rokok sebagai satu-satunya sumber bahaya terhadap kesehatan, fakta bahwa nikotin bukan hanya terdapat pada tembakau dan produknya; dan sejarah rokok kretek sebagai fakta yang tidak dapat dihilangkan. Dengan mengutip pendapat bapak Kedokteran, Paracelsus:

Selain respon yang bernada menolak atau bersifat pembelaan terhadap tuduhan bahwa rokok merugikan dari sisi kesehatan maupun ekonomi, kalangan pelaku usaha/industri rokok juga menuruti atau mengikuti peraturan yang ada, karena potensi pasar masih sangat besar, khususnya pasar domestik. Artinya jaminan pasar menjadi faktor penting bagi keberlanjutan produksi pada skala pabrik yang berdampak pada skala industri. Oleh karena itu upaya untuk menyesuaikan dengan berbagai peraturan pembatasan rokok, misalnya melalui iklan di media televisi yang dibatasi jam tayangnya, mendorong pabrik untuk melakukan inovasi pasar agar konsumen terus dapat dipertahankan melalui informasi produk, menggunakan berbagai media yang ada. Sehingga pada saat itu justru banyak pabrik yang menggunakan media reklame di jalan dan area yang secara fisik justru dianggap lebih efisien dan efektif menjangkau pasar, baik bagi produk lama maupun produk baru.

Kegiatan yang bersifat informatif dan edukasi dilakukan dalam berbagai seminar, misalnya di Universitas M uria Kudus pada tanggal 9 Agustus 2010, dengan tema “Politik Hukum Regulasi Industri Rokok di Indonesia” yang menghadirkan perwakilan dari Industri Rokok (PT. Djarum, Kudus); Nusron W ahid (Anggota DPR RI); Hasyim Asyari (Dosen FH Undip, Semarang); Tulus Abadi (YLKI, Jakarta); Nurtantio W isnu Brata (Ketua Assosiasi Petani Tembakau Indonesia Jawa Tengah atau APTI Jateng); Rommy Fibri (Jurnalis). Hasil seminar merupakan respon terhadap FCTC dan apa yang dilakukan pemerintah dengn menetapkan berbagai peraturan yang mengadopsi FCTC tersebut dari perspektif masing-masing.

Lahirnya banyak kebijakan yang tidak relevan dengan kondisi riil yang dihadapi kalangan perusahaan/pabrik dan industri karena prosesnya yang lebih inside-out daripada outside-in (Serad,2010). Sehingga implementasinya menghadapi hambatan, benturan, dan konflik secara sosial, politik, serta ekonomi, karena kebijakan yang dibuat tidak dilandasi oleh nilai, makna, suasana, dan nuansa di mana produk hukum tersebut dibuat dan diberlakukan. Sebenarnya secara eksplisit tidak ada satupun larangan terhadap industri rokok, yang ada adalah mengatur orang yang merokok di kawasan yang diperbolehkan (Hasyim Asyari), sehingga rokok bukanlah produk “illegal”. Rokok dan perokok tidak ditentukan oleh pasal tetapi oleh pasar. Hasil diskusi tersebut telah dirangkum dalam suatu buku “Hukum dan Ancaman Keberlangsungan Industri Rokok” (Zamhuri, 2011).

Bagi industri rokok pada umumnya FCTC menjadi suatu tekanan yang hebat dan berdampak kepada masyarakat konsumen. Terlebih lagi setelah substansi dari FCTC diadopsi oleh negara dalam berbagai regulasi untuk membatasi rokok. Faktanya, bukan hanya membatasi tetapi regulasi langsung berdampak pada pabrik atau perusahaan rokok. Berbagai upaya dilakukan oleh pabrik dan pada tingkat industri, tetapi tidak sepenuhnya berhasil untuk mengurangi dampak langsung kebijakan. Artinya jika seluruh pabrik rokok mengikuti regulasi maka pabrik rokok akan banyak yang mengalami kebangkrutan.

industri rokok akan lebih mendorong kebijakan yang lebih adil dan tidak diskriminatif yang menyebabkan kematian pabrik rokok, walaupun tujuannya hanya membatasi jumlah produksi, distribusi dan konsumsinya.

Dampak paling dekat adalah munculnya saling curiga di kalangan pelaku industri, didasari oleh kemungkinan bahwa ada pabrik besar yang berkontribusi terhadap munculnya berbagai kebijakan yang mematikan sesama pabrik, khususnya golongan yang lebih kecil dengan kapasitas yang terbatas untuk merespon kebijakan pembatasan tersebut. Kecurigaan juga dikaitkan dengan realitas bahwa pemerintah memiliki hubungan lebih dekat dengan pabrik besar karena dianggap berjasa bagi negara dengan kontribusi cukainya yang besar. Sehingga pabrik kecil merasa bahwa kebijakan berpihak kepada pabrik besar. Konflik antar pelaku usaha dalam industri rokok menyebabkan kondisi dan suasana yang tidak kondusif. Saling curiga di antara para pelaku usaha yang disebabkan karena terjadi informasi yang asimetris dalam industri rokok. M asing-masing memiliki kepentingan untuk tetap bertahan hidup di tengah tekanan masyarakat anti rokok yang difasilitasi oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang bertujuan membatasi rokok.

Dampak kebijakan pembatasan rokok dapat bersifat sistem dalam industri secara keseluruhan maupun individual pabrik. Dampak tersistem dimulai dari perubahan sistem dan pengurangan kuota produksi oleh pabrik besar yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja para pekerja produksinya. Sedangkan dampak individual pabrik sangat bervariasi bentuknya, walaupun tujuan akhirnya sebagai upaya bertahan hidup dari tekanan kebijakan atas desakan masyarakat anti rokok.

Secara individu perusahaan melakukan banyak kegiatan untuk

melawan issue yang dikembangkan terkait dengan rokok dan

dampaknya terhadap kesehatan kepada konsumen sebagai sasaran

utama. Sekalipun demikian pada saat yang bersamaan

dilematis, di satu sisi harus mengikuti peraturan pemerintah dan di sisi lain potensi pasar masih terbuka. Sehingga pabrik rokok sebagai industri terus melakukan upaya untuk memenuhi permintaan pasar sambil trus memperhatikan perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk membatasi keberadaan rokok atas permintaan masyarakat anti tembakau.

Tekanan M asyarakat dan M unculnya Rokok “Illegal”

Pada awal tahun 2008, banyak pabrik rokok besar yang mengurangi omset produksi. Terhadap omset produksi yang berkurang beerapa perusahaan besar mensiasati dengan mengurangi jam kerja, atau menghentikan unit produksi rokok tertentu dan menggabungkan pekerjanya kepada unit yang permintaannya masih tinggi. Dalam hal ini perusahaan tidak sampai melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pekerjanya. Dalam suatu pabrik dapat memproduksi lebih dari satu macam merek rokok, tetapi pada golongan yang sama. M isalnya golongan I, II atau III semuanya, dengan masing-masing memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) tersendiri. Hal ini merupakan peraturan baru dari yang sebelumnya yang memperbolehkan untuk satu pabrik rokok dengan banyak merek dan banyak jenis rokok dengan hanya satu NPPBKC. Bagi rokok yang

laku menjadi tumpuan produk lainnya dan perusahaan

memberlakukan prinsip produksi silang. Sebagian pabrik menetapkan kebijakan mengurangi omset dengan mengurangi pekerja produksinya berdampak terhadap jumlah pengangguran.

Pengangguran meningkat sedemikian hebat, karena

yang dibutuhkan oleh pabrik rokok. Akhirnya mereka beralih tempat kerja sekalipun menerima upah yang lebih kecil. M ereka yang tertampung pada pabrik rokok lain tidak banyak, dan bersifat musiman yaitu ketika ada banyak permintaan pasar rokok.

Pada saat yang bersamaan daya tarik rokok masih tetap tinggi dalam menghasilkan keuntungan, sekalipun kondisi perekonomian sedang sulit akibat krisis tetapi rokok adalah barang yang mendatangkan kesenangan bagi penyukanya. Sehingga untuk melupakan sejenak permasalahan hidup yang menekan, masyarakat menikmati rokok. Karakter rokok sebagai produk preferensi, justru meningkat permintaannya pada saat kondisi ekonomi sulit dan masyarakat menghadapi beban hidup yang berat. Khususnya yang terjadi pada kelompok masyarakat miskin dan yang rentan jatuh miskin karena krisis ekonomi. Kejadian tersebut mendorong munculnya usaha rumahan baru, yang memproduksi rokok murah. Usaha–usaha rumahan yang baru sangat diuntungkan dengan tenaga trampil yang di PHK dari pabrik rokok besar. Kebanyakan pabrik rokok rumahan tersebut memproduksi rokok kretek. Perusahaan berjalan dengan atau tanpa perijinan yang lengkap sebagai produsen barang kena cukai. Hal ini didukung oleh fakta pabrik rokok baru yang mengajukan ijin usaha di Kantor Perijinan Kudus yang mencapai 916 buah pada tahun 2008. Pada saat yang sama jumlah pabrik rokok yang terdaftar di kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe M adya Kudus hanya berkisar 200 an pabrik. Pabrik yang tidak berijin lengkap berpotensi munculnya rokok “illegal” di pasaran. Rokok “illegal” karena adanya kondisi yang berubah, dampak dari kebijakan pembatasan rokok. Kondisi yang berubah memungkinkan meningkatnya jumlah pabrik yang tidak memiliki ijin lengkap sebagai produsen barang kena cukai.

tidak menanggung keperluan pekerja, sehingga lebih menguntungkan. Oleh tetangga yang pengusaha atau produsen rokok, mereka para pekerja produksi (perempuan) difasilitasi alat “giling” atau “linting” rokok beserta bahan baku yang sangat mudah mendapatkannya di pasar, untuk memproduksi rokok di rumah masing-masing. Rokok diproduksi dimana-mana, tidak harus dipabrik. Hasil produksi yang dilakukan dirumah masing-masing kemudian disetorkan ke pengusaha rokok dilingkungan tempat tinggalnya, dalam bentuk rokok putihan. Perubahan terjadi pada sistem produksi, dari yang terpusat di pabrik menjadi sub – kontrak atau “maklon”. Sub-kontrak dilakukan dengan proses produksi diserahkan kepada usaha rokok skala lebih kecil dalam bentuk hubungan kemitraan. Sedangkan “maklon” dilakukan dengan kebijakan spesialisasi. Perusahaan induk hanya melakukan proses produksi, proses distribusi atau pemasarannya diserahkan kepada perusahaan lainnya.

Dalam hal ini terjadi perusahaan berbasis jaringan atau network enterprise seperti yang dikemukakan oleh Castells (2000). Perubahan model produksi terjadi pada industri rokok, agar dapat bekerja efisien karena resiko biaya yang terdistribusi kepada stakeholder dan rantainya. Yang terlibat dalam rantai produksi sejak hulu (petani) dengan organisasi dan kelembagaannya sendiri sampai pada proses produksi dan distribusi barang kepada pasar.

M odel produksi sub – kontrak tidak hanya dilakukan oleh pabrik kecil tetapi juga pabrik besar dengan identitas sebagai mitra pabrik sigaret (M PS) yang terus berlangsung sampai saat ini. M PS, menyebar di berbagai daerah yang memiliki hubungan sebagai daerah penyangga industri dan sebelumnya tidak memiliki pabrik. M isalnya di daerah W eleri, Kendal; Salatiga; Boyolali dan sebagainya. Terjadi “moving industry”.

dan produk) tertentu sebagai bentuk perijinan produski barang kena cukai (rokok). M isalnya perpindahan bahan (tembakau) dari satu tempat ke tempat lain yang harus dilengkapi dengan dokumen CK-6. Bgai pabrik besar kemungkinan besar persyaratan ini akan dipenuhi. Tetapi untuk pabrik kecil, menghadapi kendala teknis apalagi jika yang harus aktif mengurus ijin adalah para pengusahanya yang memiliki persepsi bahwa ijin tidak dibutuhkan dan tidak ada manfaatnya. Pada akhirnya mobilitas bahan dan produk antar perusahaan dapat tidak dilengkapi dengan perijinan dan rokoknya berpotensi menjadi rokok “illegal”.

Kultur dan struktur industri rokok di Indonesia berbeda dengan negara produsen lain. Industri rokok di Indonesia didukung oleh masyarakat, dan embedded dengan kultur masyarakatnya. Sehingga rokok adalah bagian dari budaya masyarakat dan bagian hidup masyarakat. Rokok adalah produk budaya. Budaya masyarakat sangat dekat dengan rokok, sehingga penolakan masyarakat anti rokok dengan mengembangkan issue bahayanya terhadap kesehatan sebenarnya tidak begitu berpengaruh pada produsen rokok dan rantainya pada skala individu pabrik. Hal ini disebabkan karena setiap pabrik memproduksi lebih dari satu merek rokok yang memiliki karakter rasa dan aroma tersendiri sesuai dengan selera pasarnya. Setiap pabrik rokok memiliki pangsa pasar tersendiri. Pembatasan rokok atas desakan masyarakat anti rokok tidak bermakna ketika pasar masih loyal terhadap rokoknya.

Struktur industri rokok di Indonesia yang terdiri dari pabrik besar skala global dan juga skala kecil-rumahan menghadapi permasalahan yang berbeda. Oleh karenanya kebijakan pembatasan rokok juga bermakna berbeda bagi individu pabrik. Kepentingan pengawasan sebagai produsen barang kena cukai, pabrik rokok dibedakan menurut kuota produksi maksimal setiap tahunnya menjadi golongan I minimal 2 milyar batang per tahun; golongan II, minimal produksi 500 juta batang dan maksimal 2 milyar batang per tahun. Golongan III, sesuai dengan peraturan dalam Permenkeu No. 167/ PM K 0.11/Tahun 2011, maksimal produksi dibatasi paling banyak 300 juta batang per tahun. Bagi pabrik kecil kebijakan pembatasan faktanya tidak terpengaruh secara signifikan terhadap batas maksimal produksinya karena sesuai kapasitasnya dan keterbatasannya dalam hal iklan yang tidak diakomodasi menjadi biaya internal. Dalam kondisi normal tanpa pembatasan, paling banyak hanya akan mencapai 6 juta batang per tahun seperti yang dikemukakan oleh seorang pengusaha,

produksi”. Produksi sejumlah itu saja kita sudah mengeluarkan uang untuk menebus cukai minimal sebesar Rp. 78.000.000,- yang dibayar tunai didepan, belum tentu balik kalau rokok tidak laku semua. (W awancara, 2010).

Demikian juga bagi pabrik golongan II, rata-rata produksi riil yang dilakukan dan terserap pasar hanya berkisar 300 juta batang dalam setahun. Tetapi karena rokok merupakan produk “preferensi” maka image dan tingkat kesenangan lain yang dapat dinikmati oleh konsumennya terus dapat dibentuk. M elalui berbagai inovasi produk, yang semula hanya kretek dan putih; Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Kretek M esin (SKM), saat ini terus berkembang berbagai varian rasa dan aroma.

Inovasi yang dilakukan sangat terbuka yang harus disertai ijin pada masing-masing merk rokok. M ekanisme perijinan yang mengikuti perkembangan rokok bisa tidak sejalan. Perijinan harus dipenuhi ketika memproduksi merk rokok baru dan diuji cobakan kepasar. Ketika pasar menolak, maka pengusaha akan menciptakan rokok yang lain lagi. M ekanisme perijinan biasanya belum diurus selama masih dalam uji coba pasar. Pada saat itu sudah ada peluang dan potensi sebagai rokok “illegal”. Belum lagi biaya untuk mengkomunikasikan produk baru tersebut. Pabrik kecil tidak menggunakan iklan, tetapi dengan cara “gethok tular” (bhs jawa : dari mulut ke mulut) dan mengandalkan informan yang bekerja untuk mengendalikan pasar, yang disebut agen atau intel.

untuk membangun product kwonledge dan mengembangkan image baru. Rantai pemasaran bekerja lebih efisien dan lebih ringan, karena melibatkan mitra yang memiliki fokus dalam pemasaran. Pabrik (produsen) terus berinovasi karena ada informasi pasar yang jelas dan sempurna. Produsen dan perusahaan pemasar terintegrasi dengan kuat secara horizontal dan juga dapat terjadi dengan secara tidak terintegrasi. M asing-masing berdiri sendiri, termasuk dalam menetapkan kebijakan optimalisasi keuntungan. Tetapi informasi perusahaan pemasar sangat berpengaruh pada produsen dan perusahaan/industri di bagian hulu, yaitu bahan baku.

Pada akhirnya berbagai strategi yang berbeda karena masalah dan kapasitasnya akan dilakukan oleh pabrik secara individu maupun dalam industri dengan stakeholder masing-masing yang bekerja dengan prinsip kemitraan dengan atau tidak terintegrasi dalam rantai yang bersifat vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk mengokohkan perusahaan yang berbasis masyarakat dan lingkungan yang memiliki nilai dan norma yang mendukung adanya pabrik / industri rokok.

Dampak dari berbagai kondisi yang menekan pabrik/industri dapat diselesaikan dengan mengikuti peraturan yang ada, mengubah strategi produksi dan pemasaran melalui berbagai inovasi termasuk membuat rokok “illegal” dengan berbagai modus. KIE kepada konsumen dalam rangka mempertahankan atau menciptakan pasar baru dapat dilakukan dengan program secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung akan mengurangi keuntungan. Atau mealokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat. CSR secara terbuka dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang pro dan antirokok. M asyarakat yang antirokok tidak semua anti menggunakan dana CSR industri

rokok. CSR secara langsung juga menjadi media untuk

Kesimpulan

Tekanan masyarakat anti rokok yang diakomodasi dalam berbagai kebijakan pemerintah telah direspon oleh industri rokok dalam bentuk memenuhi semua peraturan, pembatasan iklan (jam tayang dan substansi), dan kandungan tar dan nikotin yang dimuat dalam bungkus, peringatan bahaya merokok dari kata-kata menjadi gambar. Tetapi bagi industri, masyarakat anti rokok belum puas dengan apa yang diinginkan, terbukti dengan berbagai peraturan yang substansinya semakin meningkat untuk mengendalikan rokok.

Perda kawasan bebas rokok juga telah disusun oleh pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi tidak disertai dengan penegakan hukumnya. Sehingga tidak ada sanksi terhadap para pelanggar. M asyarakat anti rokok melihat hal tersebut sebagai bentuk rendahnya dukungan masyarakat terhadap kepentingan perlindungan kesehatan masyarakat. Dukungan pemerintah yang dianggap setengah hati, untuk secara tegas mengimplementasikan PERDA kawasan bebas rokok dengan semua konsekuensinya.

Tekanan masyarakat anti rokok melalui kebijakan/peraturan memiliki dampak secara sistematis pada level industri. Sedangkan secara individu pabrik, dampaknya tergantung kepada kapasitas dan kemampuan pabrik untuk melakukan adaptasi (coping) terhadap peraturan yang ada. Pabrik golongan I, berbeda dengan pabrik golongan II dan berbeda dengan dampak yang dirasakan oleh pabrik golongan III.

perubahan. Sehingga pengusaha memilih untuk tidak menggunakan bungkus, artinya menjual rokok tanpa bungkus. Rokok tanpa bungkus, berpotensi sebagai rokok “illegal” karena pasti tidak menggunakan pita cukai yang seharusnya dililitkan pada bungkus rokok. Rokok tanpa bungkus diterima oleh pasar, karena harganya dapat lebih murah.

Kadar tar dan nikotin diajukan sebagai syarat memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBKC). Pada produksi selanjutnya, pabrik tidak melakukan pengujian. Pelanggaran tar dan nikotin, berpotensi sebagai rokok “illegal”. Rokok dengan tar dan nikotin melebihi ketentuan tetap “legal” sepanjang menggunakan pita cukai.