III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di hutan hujan tropika yang berlokasi di areal IUPHHK PT. Suka Jaya Makmur, Kalimantan Barat. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, yaitu bulan Februari sampai April 2006 serta Agustus sampai September 2006.

B. Bahan dan Alat

Objek penelitian ini, yaitu:

1. Keadaan hutan sebelum dilakukan pemanenan kayu dengan batas diameter 45 cm keatas pada tiga kelerengan yang berbeda (LOA 1981/1982).

2. Keadaan hutan yang baru dilakukan pemanenan kayu dengan batas diameter 45 cm keatas pada tiga kelerengan yang berbeda (Et+0).

3. Keadaan hutan sebelum dilakukan penebangan jalur untuk penyiapan jalur bersih pada tiga kelerengan yang berbeda (jalur tanam).

4. Keadaan hutan setelah dilakukan penebangan jalur untuk penyiapan jalur bersih pada tiga kelerengan yang berbeda (jalur tanam).

Plot pengamatan pemanenan kayu terletak di petak 2 F areal blok TPTII. Sedangkan plot pengamatan sebelum dan setelah penjaluran terletak di petak 1 G areal blok TPTII. Kedua lokasi tersebut merupakan Log Over Area tahun 1981/1982. Sehingga plot pengamatan pemanenan kayu dan plot pengamatan penjaluran merupakan areal plot yang berbeda.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Pita meter untuk mengukur areal penelitian.

2. Phiband meter untuk mengukur keliling pohon.

3. Haga Hypsometer/Christen meter untuk mengukur tinggi pohon.

4. Kompas Brunton untuk mengukur koordinat suatu titik dan menentukan kemiringan lereng.

5. Tali rapia/tambang untuk menandai plot dan petak pengamatan. 6. Patok untuk menandai batas-batas plot dan petak pengamatan.

7. Ring tanah dengan ukuran diameter 8 cm dan tinggi 4 cm sebanyak 10 buah, untuk pengambilan contoh tanah.

8. Golok dan cangkul.

9. Alat-alat bantu lainnya seperti penggaris, timbangan, kantong plastik, kertas label, tally sheet serta alat tulis.

C. Metode Pengambilan Data

Pada penelitian ini dilakukan pada satu lokasi penelitian yang sama yaitu lokasi pemanenan kayu dengan batas diameter 45 cm. Pada lokasi penelitian dibuat plot pengamatan permanen berukuran 100 X 106 m berdasarkan tiga kemiringan yang berbeda yaitu, landai (kemiringan 0-15%), sedang (kemiringan 15-25%) serta curam (kemiringan 25-45%). Pada masing-masing kemiringan tersebut dibuat tiga plot pengamatan permanen. Dalam plot pengamatan dibuat petak contoh dan sub-sub petak contoh dengan ukuran sebagai berikut tingkat pohon dengan ukuran petak 20 x 20 m (dan menjadi 17 x 20 m setelah dilakukan kegiatan penjaluran), tingkat tiang 10 x 10 m, tingkat pancang 5 x 5 m, dan tingkat semai 2 x 2 m.

1. Analisa Vegetasi

Analisa vegetasi dilakukan pada empat kondisi hutan, yaitu hutan primer untuk kegiatan pemanenan kayu, hutan yang baru dilakukan kegiatan pemanenan kayu, hutan sebelum dilakukan penebangan jalur, dan hutan setelah dilakukan penebangan jalur. Analisa vegetasi pada hutan primer dilakukan sebagai pembanding tentang keadaan komposisi jenis, struktur tegakan, sebaran diameter, dan dominansi jenis. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengukuran serta penghitungan jumlah dan jenis pohon, pemberian nomor, mengukur tinggi dan diameter pohon. Sedangkan analisa vegetasi pada ketiga kondisi hutan yang lainnya ialah untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi akibat pemanenan kayu dan penjaluran terutama terhadap mengenai komposisi dan struktur tegakan tinggal dan komposisi jenis dari permudaan yang ada.

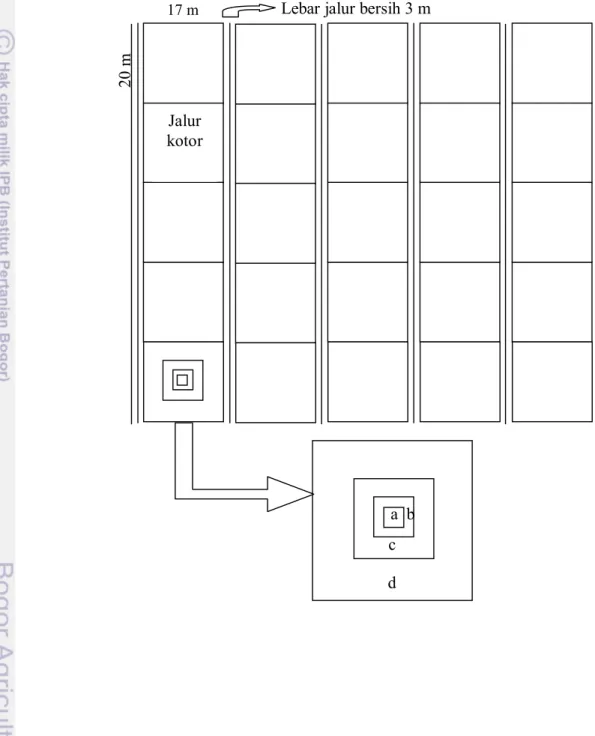

Metoda pengambilan data yang dilakukan untuk analisa vegetasi dapat dilihat pada Gambar 1. Data yang diperlukan untuk analisa vegetasi

ini adalah nama jenis, jumlah, dan diameter untuk tingkat tiang dan pohon. Sedangkan untuk tingkat pancang dan tingkat semai hanya diperlukan nama jenis dan jumlahnya saja.

Gambar 1. Plot Pengamatan Analisis Vegetasi

20 m

c d Lebar jalur bersih 3 m

a b Jalur kotor 17 m Jalur kotor

Keterangan:

a = Sub petak pengamatan untuk tingkat semai (2 x 2 m) b = Sub petak pengamatan untuk tingkat pancang (5 x 5 m) c = Sub petak pengamatan untuk tingkat tiang (10 x 10 m)

d = Sub petak pengamatan untuk tingkat pohon (20 x 20 m), tapi ukurannya menjadi 17 x 20 m setelah penjaluran.

2. Pengukuran Kerusakan Tegakan Akibat Penebangan Satu Pohon

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan tegakan (pohon non target) yang diakibatkan kegiatan penebangan satu pohon. Metode yang digunakan adalah mengamati dan mencatat pohon-pohon yang rusak disekitar pohon-pohon yang ditebang. Pohon yang ditebang ialah pohon dengan diameter 45 cm keatas. Pengamatan ini dilakukan sebanyak tiga kali ulangan.

Data yang diperlukan dalam analisa pengukuran kerusakan tegakan akibat penebangan satu pohon adalah:

a. Jumlah pohon yang rusak dirinci menurut kelas diameter (tergantung pada lokasi pengamatan).

b. Bentuk-bentuk kerusakan: patah, kulit batang terkelupas, tajuk rusak, perakaran/banir rusak, roboh dan condong.

c. Persentasi kerusakan, dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pohon yang rusak dibagi dengan pengurangan dari jumlah pohon sebelum dilakukan penebangan dengan jumlah pohon yang ditebang.

Tabel 5. Tally Sheet Pengukuran Kerusakan Tegakan Akibat Penebangan Satu Pohon. No Jenis Pohon Diameter (cm) Tipe Kerusakan

Tajuk Kulit Patah Pecah Batang Roboh/Condong Banir/Akar

1

2

3. Pengukuran Kerusakan Tegakan Akibat Kegiatan Pemanenan Kayu dan Penjaluran

Kerusakan tegakan tinggal adalah kerusakan tegakan hutan akibat pemanenan kayu dan penjaluran terutama yang diakibatkan oleh kegiatan penebangan, penyaradan serta pembuatan jalur bersih. Pengukuran kerusakan tegakan tinggal dilakukan setelah pemanenan kayu dan setelah penjaluran. Parameter yang dicatat dan diukur adalah jenis pohon yang rusak, diameter, tipe dan ukuran/tingkat kerusakan.

Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan pohon inti dan tingkat permudaan serta untuk melihat keberadaan pohon inti dan permudaan. Dalam melakukan pengukuran, kriteria kerusakan tegakan tinggal yang digunakan ialah berdasarkan sistem TPTI, dimana pohon inti digolongkan rusak apabila mengalami salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut (Departemen Kehutanan, 1993) :

a. Tajuk rusak lebih dari 30% atau cabang pohon/dahan patah.

b. Luka batang mencapai bagian kayu yang berukuran lebih dari 1/4 keliling batang dengan panjang lebih dari 1,5 m.

c. Perakaran terpotong atau 1/3 banirnya rusak.

Menurut Elias (1993) dalam Sularso (1996), berdasarkan populasi pohon dalam petak, kerusakan tegakan tinggal dapat dikelompokkan sebagai berikut: tingkat kerusakan ringan (<25%), tingkat kerusakan sedang (25-50%) dan tingkat kerusakan berat (>50%).

Beberapa tingkat kerusakan yang terjadi pada indivudu pohon yaitu:

4. Tingkat kerusakan berat a. Patah batang. b. Pecah batang.

c. Roboh, tumbang atau miring sudut < 45o dengan permukaan tanah. d. Rusak tajuk (>50% rusak tajuk), juga didasarkan atas banyaknya

cabang pembentuk tajuk patah.

e. Luka batang/rusak kulit (>1/2 keliling pohon atau 300-600 cm kulit mengalami kerusakan).

f. Rusak banir/akar (>1/2 banir atau perakaran rusak/terpotong). 5. Tingkat kerusakan sedang

e. Rusak tajuk (30-50% tajuk rusak atau 1/6 bagian tajuk mengalami kerusakan).

f. Luka batang/rusak kulit (1/4-1/2 keliling pohon rusak atau 150-300 cm kulit rusak).

g. Rusak banir/akar (1/3-1/2 banir/akar rusak atau terpotong).

h. Condong atau miring (pohon miring membentuk sudut >45o dengan tanah).

6. Tingkat kerusakan ringan

d. Rusak tajuk (<30% tajuk rusak)

e. Luka batang/rusak kulit (1/4-1/2 keliling dan panjang luka <1,5 m atau kerusakan sampai kambium dengan lebar lebih dari 5 cm, lebih kurang sepanjang garis sejajar sumbu longitudinal dari batang).

f. Rusak banir/akar (<1/4 banir rusak atau perakaran terpotong). Menurut pedoman TPTI maka harus tersedia minimal 400 batang/hektar untuk tingkat semai, 200 batang/hektar untuk tingkat pancang dan 75 batang/hektar untuk tingkat tiang dan 25 pohon /hektar jenis komersial dan sehat. Dengan demikian maka dapat diasumsikan bahwa dalam setiap petak pengamatan minimal harus terdapat 1 pohon, 3 tiang, 8 pancang dan 16 semai.

Tabel 6. Tally Sheet Pengukuran Kerusakan Tegakan Akibat Pemanenan Kayu dan Penjaluran. No Jenis Pohon Diameter (cm) Tipe Kerusakan

Tajuk Kulit Patah Pecah Batang Roboh/Condong Banir/Akar

1

2

3

4. Pengukuran Keterbukaan Lahan Bekas Tebangan

Keterbukaan lahan hutan dapat disebabkan terutama oleh kegiatan penebangan dan penyaradan. Kegiatan penebangan itu sendiri terbagi dua yaitu penebangan produksi dan penebangan jalur. Keterbukaan lahan akibat penebangan merupakan luas daerah yang terbuka akibat

penebangan pohon berikut robohnya vegetasi lain. Keterbukaan lahan akibat penebangan dapat diketahui dengan cara mengukur jumlah areal yang terbuka akibat penebangan pohon dalam luasan satu hektar berdasarkan penjumlahan luas tajuk pohon yang ditebang dan luas tajuk pohon yang tumbang akibat penebangan.

Keterbukaan lahan akibat penyaradan adalah luas tanah yang terbuka akibat jejak traktor atau bekas lintasan batang kayu yang disarad. Keterbukaan lahan akibat penyaradan dapat ditentukan dengan mengukur panjang dan lebar jalan sarad dalam luasan satu hektar, kemudian dihitung luas jalan sarad tersebut.

Dengan demikian keterbukaan lahan bekas tebangan per hektar merupakan penjumlahan antara keterbukaan lahan akibat penebangan dan penyaradan dalam luasan satu hektar.

Tabel 7. Tally Sheet Pengukuran Keterbukaan Lahan Akibat Penebangan.

No. Jenis pohon yang ditebang Diameter (cm) Tinggi (m) Luas keterbukaan areal

1 2 ...

Tabel 8. Tally sheet Pengukuran Keterbukaan Lahan Akibat Penyaradan.

No. Arah (0) No. Titik pengamatan Panjang (m) Lebar (m) Keterangan

1 2 ...

5. Pengambilan Contoh Tanah

Pengambilan contoh tanah dilakukan dengan dua cara :

a. Untuk dianalisis sifat fisik tanah (bulk density, porositas, kadar air, air tersedia, permiabilitas), dilakukan dengan menggunakan ring/tabung tembaga yang mempunyai diameter 8 cm dan tinggi 4 cm. Setiap plot pengamatan (jalur bersih dan jalur kotor) diambil satu contoh tanah dari tiga lapisan tanah. Lapisan pertama pada kedalaman 0-20 cm, lapisan kedua pada kedalaman 20-40 cm dan lapisan ketiga pada kedalaman 40-60 cm.

Cara pengambilan tanah utuh adalah sebagai berikut:

1. Lapisan tanah diratakan dan dibersihkan dari serasah serta bahan organik lainnya, kemudian tabung diletakkan tegak lurus dengan permukaan tanah.

2. Tanah di sekitar tabung digali dengan sekop.

3. Tanah dikerat dengan pisau sampai hampir mendekati bentuk tabung.

4. Tabung ditekan sampai 3/4 bagiannya masuk ke dalam tanah. 5. Tabung lainnya diletakkan tepat diatas tabung pertama, kemudian

ditekan kembali sampai bagian bawah dari tabung ini masuk ke dalam tanah kira-kira 1 cm.

6. Tabung kedua dipisahkan dengan hati-hati, kemudian tanah yang berlebihan pada bagian atas dan bawaah tabung dibersihkan.

7. Tabung ditutup dengan tutup plastik.

Pengambilan contoh tanah utuh yang paling baik adalah sewaktu tanah dalam keadaan kandungan air disekitar kapasitas lapang. Kalau tanah terlalu kering dianjurkan untuk menyiramnya dengan air yang cukup sehari sebelum pengambilan contoh.

Apabila tanahnya keras maka memasukkan tabung ke dalam tanah dapat dipukul perlahan-lahan dan diatas tabung harus memakai bantalan kayu. Masuknya tabung ke dalam tanah harus tetap tegak lurus dan jangan goncang.

b. Untuk menganalisa sifat kimia tanah (keasaman tanah, kandungan bahan organik dan nitrogen, serta unsur-unsur hara makro dan mikro) diambil tanah biasa sebanyak 250 gram dari setiap petak pengamatan.

Menurut Lembaga Penelitian Tanah (1979) cara pengambilan contoh tanah biasa (agregat tanah) dari suatu profil tanah adalah sebagai berikut :

1. Tanah dibersihkan dan diratakan.

2. Setiap lapisan tanah diambil 250 gram agregat tanah. Contoh tanah yang diambil dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberi label.

D. Analisa Data

1. Analisa Vegetasi

a. Indeks Nilai Penting (INP)

Indeks Nilai Penting (INP) ini digunakan untuk menetapkan dominansi suatu jenis terhadap jenis lainnya. Indeks Nilai Penting merupakan penjumlahan dari Kerapatan Relatif (KR), Dominansi Relatif (DR), dan Frekuensi Relatif (FR) (Soerianegara dan Indrawan, 1988).

Kerapatan = Jumlah individu suatu jenis Luas plot pengamatan

KR = Kerapatan suatu jenis x 100% Kerapatan seluruh jenis

Dominansi = Jumlah LBDS suatu jenis Luas plot pengamatan

DR = Dominansi suatu jenis x 100% Dominansi seluruh jenis

Frekuensi = Jumlah plot ditemukan suatu jenis Jumlah seluruh plot

FR = Frekuensi suatu jenis x 100% Frekuensi seluruh jenis

b. Indeks Keanekaragaman Jenis

Keanekaragaman jenis ditentukan dengan menggunakan rumus: n n i ni

H = -∑ [ ln ]

i =1 N N

dimana : H = Indeks Keragaman Shannon-Wiener ni = Jumlah Jenis ke-n

N = Total Jumlah Jenis

Menurut Magurran (1988) nilai Indeks Keanekaragaman Jenis umumnya berada pada kisaran antara 1,0 sampai 3,5. Jika nilai Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) mendekati 3,5 maka menggambarkan tingkat keanekaragaman yang semakin tinggi.

c. Indeks Kekayaan Jenis dari Margallef (R1) R1 = ) ( ln 1 n S − dimana : R1 = Indeks Margallef

S = Jumlah jenis

N = Jumlah total individu

Berdasarkan Maguran (1988) besaran R1 < 3,5 menunjukkan

kekayaan jenis tergolong rendah, R1 = 3,5 – 5,0 menunjukkan

kekayaan jenis tergolong sedang dan R1 tergolong tinggi apabila >

5,0.

d. Indeks Kemerataan Jenis E = ) ( ln ' S H dimana : E = Indeks kemerataan jenis

H’ = Indeks keanekaragaman jenis S = Jumlah jenis

Berdasarkan Magurran (1988) besaran E<0,3 menunjukkan kemerataan jenis rendah, E = 0,3 – 0,6 menunjukkan kemerataan tergolong sedang dan E > 0,6 kemerataan tergolong tinggi.

e. Indeks Dominansi Jenis n n i 2

C = ∑ ( )

i =1 N

dimana : C = Indeks dominansi jenis ni = Jumlah Jenis ke-n

N = Total Jumlah Jenis

Indeks dominansi jenis digunakan untuk mengetahui pemusatan dan penyebaran jenis dominan. Nilai dominansi tertinggi ialah 1,0 yang menunjukan bahwa pada suatu tegakan hanya dikuasai oleh satu jenis atau terjadi pemusatan pada satu jenis pohon.

f. Koefisien Kesamaan Komunitas

Untuk mengetahui kesamaan komunitas dari dua komunitas yang dibandingkan dapat digunakan rumus Sorensen sebagai berikut (Costing, 1956; Bray dan Curtis, 1957; Greigh-Smith, 1964 dalam Soerianegara dan Indrawan, 1988) :

2W

C (IS) = x 100 % a + b

dimana : C(IS) = Koefisien masyarakat atau koefisien kesamaan komunitas

W = Jumlah nilai yang sama atau terendah ( ≤ ) dari dua jenis-jenis yang terdapat dalam dua tegakan yang dibandingkan

a = Jumlah nilai kuantitatif dari semua jenis yang terdapat dalam dua tegakan yang dibandingkan b = Jumlah nilai kuantitatif semua jenis yang terdapat

pada tegakan kedua

Dari nilai kesamaan komunitas (IS) dapat ditentukan koefisien ketidaksamaan komunitas (ID) yang besarnya 100 – IS.

2. Analisa Kerusakan Pohon Akibat Penebangan Satu Pohon

Kerusakan pohon akibat penebangan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pohon yang rusak akibat penebangan dengan hasil pengurangan antara jumlah pohon sebelum penebangan dan jumlah pohon yang dipanen dalam satu petak contoh.

R

Kp = x 100%

P – 1

dimana : Kp = Kerusakan pohon akibat penebangan satu pohon

R = Jumlah pohon yang mengalami kerusakan akibat penebangan satu pohon

P = Jumlah pohon sebelum penebangan di plot pengamatan Perhitungan persentase kerusakan pohon akibat penebangan dirinci menurut kelas diameternya.

3. Analisa Kerusakan Tegakan Akibat Kegiatan Pemanenan Kayu dan Penjaluran

Kerusakan tegakan akibat kegiatan pemanenan kayu dan penjaluran dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pohon yang rusak/hilang akibat kegiatan pemanenan kayu (penebangan dan penyaradan) serta penjaluran dengan jumlah pohon sebelum penebangan dikurangi jumlah pohon yang ditebang.

R

Ks = x 100 % P – n

dimana : Ks = Persentase kerusakan akibat kegiatan pemanenan kayu atau penjaluran

R = Jumlah pohon yang rusak akibat kegiatan pemanenan kayu atau penjaluran

P = Jumlah pohon sebelum penebangan n = Jumlah pohon yang ditebang

4. Analisa Keterbukaan Lahan Bekas Tebangan

Persen keterbukaan lahan akibat penebangan/penyaradan dihitung berdasarkan perbandingan antara luas lahan yang terbuka akibat kegiatan penebangan/penyaradan dengan luas petak pengamatan.

L

K = x 100% 10000 m2

dimana : K = Persentase keterbukaan lahan akibat penebangan/penyaradan L = Luas lahan terbuka akibat penebangan/penyaradan

Keterbukaan lahan per hektar dapat ditentukan dari hasil penjumlahan antara keterbukaan lahan akibat kegiatan penebangan dan keterbukaan lahan akibat kegiatan penyaradan.

5. Pengukuran Sifat Fisik Tanah

Pengukuran kepadatan tanah merupakan pengukuran berat isi tanah. Berat isi adalah berat suatu volume tanah dalam keadaan utuh (undisturbed), dinyatakan dalam g/cc (Lembaga Penelitian Tanah, 1979). Penetapan berat isi tanah ditentukan dengan rumus:

Berat isi tanah keadaan lapang (g/cc) = a – c

Vd

Berat isi tanah keadaan kering oven (g/cc) = b – c Vd

Pengukuran kandungan air tanah menggunakan rumus : Kandungan air = (a – c) – (b – c )

(b – c)

dimana : a = Berat contoh tanah dalam tabung sebelum di oven b = Berat contoh tanah dalam tabung setelah di oven c = Berat tabung (ring tanah)

Vd= Volume tabung (bagian dalam) 6. Pengukuran Sifat Kimia Tanah

Pengukuran sifat kimia tanah adalah untuk melihat komponen-komponen unsur hara tanah, terutama unsur-unsur hara yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman dan juga menentukan tingkat kesuburannya. Untuk kegiatan analisis tanah ini dilaksanakan di Laboratorium Departemen Tanah Fakultas Pertanian IPB. Dalam penentuan tingkat kesuburan tanah unsur-unsur hara beberapa unsur hara yang dijadikan parameter diantaranya adalah BO, C-org, P2O5 dan K2O5,

KTK (Kapasitas Tukar Kation) dan kejenuhan Basa (KB). Dibawah ini adalah Tabel 9. yang digunakan untuk menetapkan tingkat kesuburan tanah.

Tabel 10. Penetapan Status Kesuburan Tanah.

No Sifat Kimia Tanah Status Kesuburan Tanah

BO, C-org, P2O5 dan K2O5 KTK KB

1 > 2 T tanpa R T T Tinggi 2 > 2 T tanpa R T T Sedang 3 > 2 tanpa R T T Tinggi 4 > 2 S dengan R T T Sedang 5 > 2 R dengan T T T Tinggi 6 > 2 R dengan S T T Sedang 7 > 2 T tanpa R T S Tinggi 8 > 2 T dengan R T S Sedang 9 2 S T S Sedang

10 Panduan lain T S Rendah

11 > 2 T tanpa R T R Sedang

12 > 2 T dengan R T R Sedang

15 > 2 T dengan R S T Sedang

16 Panduan lain S T Rendah

17 > 2 T tanpa R S S Rendah

18 Panduan lain S S Sedang

19 ST S R Sedang

20 Panduan lain S R Rendah

21 > 2 T tanpa R R T Sedang

22 > 2 T dengan R R T Rendah

23 > S tanpa R R T Sedang

24 Panduan lain R T Rendah

25 > 2 T tanpa R R S Sedang

26 Panduan lain R S Rendah

27 Semua panduan R R Rendah