Pengaruh Eksklusi Sosial terhadap Kecenderungan Prososial: Studi

Perbandingan Antargender

Junius Hamonangan dan Amarina A. Ariyanto

Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok, Depok, 16424, Indonesia

E-mail: junius.h.simanjuntak@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh eksklusi sosial terhadap kecenderungan prososial pada laki-laki dan perempuan. Manipulasi terhadap eksklusi sosial dilakukan melalui pemberian umpan balik palsu (Twenge dkk., 2007) dan pengukuran terhadap kecenderungan prososial menggunakan alat ukur yang diadaptasi dari Prosocial Tendencies Measurement (Carlo & Randall, 2002) yang terdiri dari 22 item. Partisipan penelitian ini berjumlah 90 orang dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang seimbang. Desain penelitian adalah one-group design, pre-test post-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksklusi sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan prososial partisipan dan tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kecenderungan prososial.

Kata Kunci: eksklusi sosial, perilaku prososial, kecenderungan prososial

The Effect of Social Exclusion on Prosocial Tendencies: Comparative Study Between Genders

Abstract

This research was conducted to examine the effect of social exclusion on prosocial tendencies between genders. The manipulation of social exclusion was done by giving bogus feedback (Twenge et al., 2007) and the measurement of prosocial tendencies was done by using an instrument adapted from Prosocial Tendencies Measurement (Carlo & Randall, 2002) which contains 22 items. This research involved 90 participants with balanced gender proportion. The research design that was used is one-group design, pre-test post-test. The main results of this research show that social exclusion has no significant effect on prosocial tendencies and there is no difference between men and women in prosocial tendencies.

Keywords: social exclusion, prosocial behavior, prosocial tendencies

Pendahuluan

Apa yang terjadi ketika seseorang mengalami penolakan sosial? Baumeister dan Leary (1995) mengungkapkan bahwa salah satu motivasi yang paling dasar dari setiap individu adalah kebutuhan untuk merasa diterima oleh orang lain (need to belong). Untuk bisa berfungsi secara normal, Baumeister dan Leary (1995) menyatakan bahwa setiap individu membutuhkan interaksi yang sering dan menyenangkan dengan orang lain karena interaksi tersebut merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut

akan memunculkan tekanan emosional (emotional distress) dan disorientasi kognitif (cognitive disorientation) yang dapat berpengaruh terhadap perilaku-perilaku yang akan ditampilkannya. Penolakan sosial merupakan salah satu ancaman terhadap kebutuhan dasar ini dan salah satu bentuk dari penolakan sosial ini adalah eksklusi sosial. Berbagai penelitian menemukan bahwa eksklusi sosial mengancam kebutuhan ini dan dapat memberikan banyak dampak negatif bagi perilaku dan kehidupan sosial individu.

Eksklusi sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang merasa dikeluarkan (excluded) dari kelompok sosialnya (Baron, Branscombe, & Byrne, 2008). Seseorang dikatakan tereksklusi secara sosial ketika ia merasa bahwa ia tidak lagi menjadi bagian dari kelompok sosialnya. Twenge, Baumeister, Tice, dan Stucke (2001) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh eksklusi sosial terhadap perilaku agresif. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa eksklusi sosial secara signifikan meningkatkan perilaku agresif individu. Selain itu, Twenge, Catanese, dan Baumeister (2002) menemukan bahwa eksklusi sosial juga meningkatkan kecenderungan individu untuk melakukan tindakan-tindakan yang berisiko dan merugikan diri sendiri (self-defeating behavior). Eksklusi sosial juga berdampak pada penurunan regulasi diri (Baumeister, DeWall, Ciarocco, & Twenge, 2005).

Penelitian lain melihat pengaruh eksklusi sosial terhadap perilaku prososial (Twenge, Baumeister, DeWall, Ciarocco, & Bartels, 2007). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa eksklusi sosial dapat menurunkan perilaku prososial. Sama seperti penelitian-penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini, persepsi individu tentang eksklusi sosial dimanipulasi melalui pemberian umpan balik palsu (bogus feedback) yang seolah-olah dibuat berdasarkan tes kepribadian. Umpan balik tersebut divariasikan ke dalam tiga kondisi, antara lain kondisi ditolak (future-alone), diterima (future-belonging), dan kondisi kontrol yang berisi umpan balik negatif (misfortune-control). Umpan balik pada kondisi pertama dan kedua berisi ramalan tentang penerimaan maupun penolakan yang akan dialami individu di masa depan, sedangkan umpan balik pada kondisi ketiga berisi ramalan tentang kejadian-kejadian buruk (accidents) yang akan dialami oleh individu di masa depan, namun sama sekali tidak berhubungan dengan kehidupan sosialnya atau relasinya dengan orang lain di masa depan.

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa eksklusi sosial terbukti menimbulkan dampak yang negatif terhadap individu. Penelitian Twenge dkk. (2007) tentang pengaruh eksklusi sosial terhadap perilaku prososial menjadi fokus peneliti. Temuan penelitian yang menunjukkan penurunan perilaku prososial sebagai dampak dari eksklusi sosial membuka

peluang bagi meningkatnya perilaku antisosial individu. Papalia, Olds, dan Feldman (2009) menyatakan bahwa perilaku prososial dan perilaku agresif merupakan isu yang dekat dengan kehidupan remaja. Penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang remaja muncul sebagai dampak dari penolakan. Penelitian Twenge dkk. (2001) menunjukkan bahwa eksklusi sosial dapat meningkatkan perilaku agresif. Garbarino (1999 dalam Twenge dkk., 2001) juga menemukan bahwa banyak pelaku kejahatan yang melibatkan anak-anak muda dikarenakan oleh penolakan dari keluarga, peers, dan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, remaja sering terlibat dalam kasus tawuran, bullying, dan kasus-kasus lainnya yang mengarah ke tindak kriminalitas. Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa sepanjang tahun 2013, kasus tawuran pelajar telah mengalami peningkatan dari 147 kasus menjadi 255 kasus dan pada beberapa kasus tawuran, tercatat sebanyak 20 pelajar meninggal dunia (http://jakarta.okezone.com/read/2013/12/20/500/915133/sepanjang-tahun-2013-20-pelajar-tewas-akibat-tawuran). Fenomena ini cukup menggambarkan dampak negatif dari penolakan terhadap perilaku menyimpang remaja. Selain pada remaja, psikolog perkembangan juga menemukan bahwa anak-anak yang agresif cenderung memiliki sedikit teman dan kurang diterima oleh peer group (Newcomb, Bukowski, & Pattee, 1993).

Dalam penelitian ini, peneliti tidak berfokus pada dampak penolakan sosial terhadap perilaku menyimpang, melainkan pada dampak penolakan sosial terhadap perilaku prososial. Perilaku prososial itu sendiri merupakan tindakan menolong orang lain tanpa mendatangkan keuntungan langsung kepada penolong (Baron dkk., 2008). Perilaku prososial sangat penting dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Dalam kehidupan remaja, banyaknya waktu yang dihabiskan bersama teman sebaya (peers) dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap perilaku remaja. Barry dan Wentzel (2006 dalam Papalia dkk., 2009) mengungkapkan bahwa pengaruh teman satu dengan yang lain dapat mendorong remaja untuk terlibat dalam aktivitas prososial maupun antisosial.

Di luar kelompok remaja, penelitian McGuire dan Weisz (1982) menemukan bahwa dewasa muda yang memiliki banyak teman lebih prososial dibandingkan dengan dewasa muda lain yang tidak memiliki teman. Orang yang sudah menikah cenderung lebih suka menolong (helpful) dibandingkan dengan orang yang belum memiliki pasangan (Dyer, 1980; Wright & Hyman, 1958 dalam Twenge dkk., 2007). Asher dan Coie (1990) menemukan bahwa anak-anak yang ditolak oleh teman-temannya cenderung kurang prososial dibandingkan dengan anak-anak yang diterima. Den Hartog, De Hoogh, dan Keegan (2007) menjelaskan bahwa

penerimaan sosial membentuk rasa memiliki (belongingness) sehingga perilaku menolong individu meningkat. Dari masa remaja hingga memasuki masa dewasa dan seiring dengan berkembangnya kompetensi sosial, individu mengalami perubahan perilaku sosial di mana mereka mulai mengembangkan hubungan yang stabil satu dengan yang lain. Twenge dkk. (2007) berpendapat bahwa hubungan yang stabil dapat meningkatkan perilaku prososial.

Perkembangan perilaku prososial individu ditentukan oleh peran agen sosialisasi yang meliputi keluarga, sekolah, dan peers (Catalano & Hawkins, 1996), serta budaya (Eisenberg & Mussen, 1997). Perilaku prososial dapat sangat menonjol pada sebagian besar budaya. Namun, pada budaya yang lain dengan masyarakat yang lebih individualis, perilaku prososial kurang menonjol. Budaya mendorong masyarakat untuk prososial agar bisa diterima oleh lingkungan sosialnya (Twenge dkk., 2007). Radke-Yarrow, Zahn-Waxler, dan Chapman (1983 dalam Eisenberg & Mussen, 1997) menemukan bahwa perilaku prososial meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Piff, Kraus, Côté, Cheng, dan Keltner (2010) menemukan bahwa kelas sosial (social class) juga ikut mempengaruhi perilaku prososial seseorang. Individu dengan kelas sosial yang rendah lebih prososial dibandingkan individu dengan kelas sosial tinggi. Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan bahwa individu dengan kelas sosial yang rendah lebih peduli terhadap kesejahteraan orang lain.

Penelitian lainnya juga menemukan bahwa empati ikut berperan dalam memunculkan perilaku prososial. Menurut Batson, Klein, Highberger, dan Shaw (1995), seseorang akan menolong orang lain apabila ia merasa empati dan termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Namun, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Eagly dan Crowley (1986) menemukan bahwa laki-laki lebih sering menampilkan perilaku menolong untuk menunjukkan kegagahan dan keberanian, sedangkan perempuan lebih pada konteks relasional. Carlo dan Randall (2002) menemukan bahwa remaja laki-laki menampilkan perilaku prososial karena ingin mendapatkan pengakuan (approval) dari orang lain, sedangkan remaja perempuan menampilkan perilaku prososial lebih karena alasan empati. Eisenberg dan Morris (2004 dalam Papalia dkk., 2009) mengungkapkan bahwa remaja perempuan memandang dirinya lebih empatik dan prososial dibandingkan dengan remaja laki-laki, dan orangtua dari remaja perempuan juga lebih menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dibandingkan orangtua dari remaja laki-laki.

Penemuan tentang pengaruh eksklusi sosial terhadap perilaku prososial membuat peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh eksklusi sosial terhadap kecenderungan prososial individu.

Selain itu, adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berperilaku prososial membuat peneliti tertarik untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kecenderungan prososial. Penner, Fritzsche, Craiger, dan Freifeld (1995 dalam Záškodná, 2010) menjelaskan bahwa kecenderungan prososial relatif menetap, di mana individu yang memiliki kecenderungan prososial cenderung memikirkan kesejahteraan orang lain, mampu berempati, dan melakukan tindakan yang menguntungkan orang lain.

Penemuan Twenge dkk. (2007) tentang pengaruh eksklusi sosial terhadap perilaku prososial membuat peneliti tertarik untuk menguji pengaruh eksklusi sosial terhadap kecenderungan prososial pada individu yang berada pada masa perkembangan remaja akhir hingga dewasa awal. Pada masa ini, individu dituntut untuk mengembangkan kompetensi sosial agar bisa membangun hubungan yang stabil dengan individu lainnya (Papalia dkk., 2009). Hubungan yang stabil meningkatkan kemungkinan individu untuk menampilkan perilaku prososial (Twenge dkk., 2007). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kecenderungan prososial individu sebelum mengalami eksklusi sosial dan setelah mengalami eksklusi sosial, serta membandingkan kecenderungan prososial antara laki-laki dan perempuan.

Tinjauan Teoritis

Perilaku prososial dapat didefinisikan sebagai tindakan sukarela yang dilakukan dengan

maksud untuk menguntungkan orang atau kelompok lain (Eisenberg & Mussen, 1997). Definisi ini menekankan pada adanya tindakan yang dilakukan secara sukarela (voluntary actions), bukan karena paksaan (duress). Definisi ini juga menekankan pada adanya keinginan untuk menguntungkan orang lain. Perilaku prososial dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku prososial adalah emosi dan empati. Baron dkk. (2008) menjelaskan bahwa emosi, baik positif maupun negatif, dapat mempengaruhi perilaku prososial. Penelitian menemukan bahwa seseorang lebih prososial ketika sedang berada dalam suasana hati (mood) yang baik (Baron & Thomley, 1994 dalam Baron dkk., 2008). Berbeda halnya dengan emosi positif, emosi negatif dapat menjadi penghambat seseorang dalam menampilkan respon prososial. Namun, apabila menolong orang lain dapat membuat suasana hati menjadi lebih baik, seseorang akan bersedia menolong (Cialdini, Kenrick, & Bauman, 1982 dalam Baron dkk., 2008). Perilaku prososial juga dipengaruhi oleh

empati. Menurut Hoffman (2000), empati merupakan keterampilan sosial dasar yang mendasari kemampuan-kemampuan penting yang berperan dalam perkembangan moral dan perilaku prososial. Empati mengandung respon kognitif dan afektif terhadap kondisi emosi orang lain, simpati yang merupakan keinginan untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain, dan kemampuan melihat permasalahan dari sudut pandang orang lain.

Faktor eksternal yang dapat mendorong atau menghambat seseorang dalam menampilkan perilaku menolong di antaranya adalah ketertarikan (attraction), atribusi (attribution), dan model prososial (Baron & Byrne, 2000). Ketika dihadapkan dengan situasi darurat di mana ada seseorang yang tidak dikenal membutuhkan pertolongan, faktor ketertarikan menjadi penentu bersedia atau tidaknya seseorang untuk memberikan pertolongan. Benson, Karabenick, dan Lerner (1976 dalam Baron dkk., 2008) menemukan bahwa orang yang menarik secara fisik lebih banyak menerima pertolongan dibandingkan dengan orang yang tidak menarik. Atribusi juga mempengaruhi perilaku menolong seseorang. Seseorang akan cenderung menolong korban ketika masalah yang dialami oleh korban dipersepsikan sebagai sesuatu yang disebabkan oleh faktor di luar diri korban. Selain itu, kehadiran model prososial juga dapat mempengaruhi perilaku menolong seseorang. Kehadiran helpful bystander dalam situasi darurat menjadi model prososial yang mendorong orang lain untuk menampilkan perilaku prososial. Sebaliknya, bystander yang tidak menampilkan perilaku prososial dapat menghambat respon orang lain dalam menampilkan perilaku prososial.

Perilaku Prososial dan Gender

Penelitian tentang perilaku prososial mengharapkan suatu penemuan yang dapat membedakan perilaku prososial pada laki-laki dan perempuan (Eisenberg & Mussen, 1997). Namun, sebagian besar penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten tentang perbedaan gender dan perilaku prososial (Bar-Tal dkk., 1982; Dunn & Munn, 1986; Yarrow & Waxler, 1976). Berdasarkan observasi terhadap perilaku prososial, anak perempuan ditemukan lebih prososial dibandingkan dengan anak laki-laki (Radke-Yarrow dkk., 1983; Underwood & Moore, 1982a). Penemuan bahwa perempuan lebih altruistik dibandingkan dengan laki-laki lebih diterima, dan perempuan dipandang lebih prososial dibandingkan anak laki-laki oleh guru (Berman, 1980; Block, 1973; Eisenberg & Lennon, 1983; Shigetomi, Hartmann, & Gelfand, 1981).

Beberapa penelitian dengan teknik rating menemukan bahwa anak perempuan memiliki rating yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki dalam menampilkan tindakan, seperti menghibur anak yang sedang sedih (Zarabatany, Hartmann, Gelfand, & Vinciguerra, 1985 dalam Eisenberg & Mussen, 1997). Pada penelitian terhadap orang dewasa, laki-laki dewasa ditemukan lebih menolong (helpful) dibandingkan dengan perempuan, baik dalam situasi terkontrol maupun alamiah (Eagly & Crowley, 1986). Hal ini kemungkinan disebabkan karena laki-laki lebih sering dimintai pertolongan dalam situasi-situasi atau untuk melakukan pekerjaan berat yang tidak dapat dilakukan perempuan seorang diri, seperti menolong mengganti ban mobil yang bocor, membantu mengantarkan ke suatu tempat, dan lain sebagainya. Sebaliknya, perempuan lebih menolong dalam situasi-situasi yang melibatkan dukungan psikologis dan menolong teman atau kenalan dibandingkan dengan laki-laki. Carlo dan Randall (2002) menjelaskan bahwa laki-laki menolong untuk mendapatkan pengakuan (approval) dari orang lain, sedangkan perempuan menolong karena alasan empati.

Sebagai kesimpulannya, belum terdapat penemuan yang dapat menjelaskan secara konsisten tentang perbedaan respon prososial pada laki-laki dan perempuan, meskipun perempuan mungkin lebih sering menampilkan bentuk-bentuk tertentu dari perilaku prososial dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan gender mungkin lebih dikarenakan oleh faktor tertentu, misalnya anak perempuan mendapatkan afeksi yang lebih besar dari ibunya. Di banyak budaya, tugas menolong dan merawat anak dinilai lebih cocok untuk dilakukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi, laki-laki lebih mungkin terdorong untuk menolong apabila perilaku tersebut melibatkan risiko atau melibatkan perempuan sebagai subjek yang membutuhkan pertolongan.

Tipe (Dimensi) Perilaku Prososial

Carlo dan Randall (2002) mengembangkan suatu alat ukur perilaku prososial yang disebut dengan Prosocial Tendencies Measurement (PTM). Berdasarkan alat ukur tersebut, perilaku prososial dibagi ke dalam 6 tipe (dimensi) berbeda. Tipe altruistic prosocial behavior melibatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Eisenberg dan Fabes (1998 dalam Carlo & Randall, 2002) menjabarkan dua motif utama dari tindakan altruistik, yaitu simpati dan prinsip atau norma yang terinternalisasi (internalized norms/principles). Simpati merupakan keprihatinan terhadap penderitaan orang lain berdasarkan persepsi dan

pemahaman terhadap kondisi emosi orang tersebut, di mana fokus terletak pada orang lain, sedangkan norma yang terinternalisasi (internalized norms/principles) berada pada tahap penalaran moral individu. Individu dengan tingkat penalaran moral tinggi menampilkan perilaku yang konsisten dengan penalaran mereka karena adanya sense of responsibility terhadap prinsip-prinsip moral yang dimiliki.

Compliant prosocial behavior merupakan tindakan menolong orang lain sebagai respon

terhadap permintaan verbal atau nonverbal (Eisenberg, Cameron, Tryon, & Dodez, 1981 dalam Carlo & Randall, 2002). Compliant helping lebih sering ditampilkan dibandingkan dengan spontaneous helping dan penelitian terhadap jenis perilaku prososial ini lebih banyak dilakukan pada anak-anak dibandingkan pada remaja.

Emotional prosocial behavior yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti hubungan atau

kesamaan. Pada beberapa individu, situasi emosional tinggi dapat menyebabkan terjadinya over-arousal dan personal distress, sementara pada individu lain, respon yang mungkin muncul adalah simpati. Respon-respon emosional ini dihubungkan dengan kemampuan regulasi emosi dan perilaku menolong (Eisenberg & Fabes, 1998 dalam Carlo & Randall, 2002). Tipe perilaku prososial ini muncul ketika seseorang dihadapkan dengan situasi-situasi yang emosional.

Public prosocial behavior ditampilkan di depan umum, didorong oleh motivasi untuk

mendapatkan pengakuan (approval) dan penghargaan (respect) dari orang lain, misalnya keluarga dan peers. Selain itu, perilaku tersebut juga didorong oleh keinginan untuk meningkatkan keberhargaan diri (self-worth). Karena memperoleh pengakuan dari orang lain merupakan motivasi individu pada umumnya dalam menampilkan perilaku menolong, public prosocial behavior berhubungan positif dengan penalaran moral dan social desirability.

Anonymous prosocial behavior didefinisikan sebagai tindakan menolong yang ditampilkan

secara anonim, tanpa harus diketahui oleh orang yang ditolong. Tipe perilaku prososial ini memungkinkan seseorang untuk memberikan pertolongan kepada korban secara rahasia supaya korban tidak tahu siapa yang memberikan pertolongan. Tipe perilaku prososial ini biasanya ditampilkan pada acara-acara charity di mana seseorang biasanya menyumbang tanpa menuliskan namanya.

Dire prosocial behavior mengacu pada tindakan menolong ketika dihadapkan pada situasi

darurat. Tipe perilaku prososial ini biasanya muncul ketika seseorang dihadapkan pada situasi darurat.

Eksklusi sosial didefinisikan sebagai kondisi di mana individu merasa bahwa dirinya telah

dikeluarkan dari kelompok sosialnya (Baron dkk., 2008). Berdasarkan definisi tersebut, terdapat situasi atau kondisi yang membuat seseorang merasa tertolak. Rasa tertolak tersebut kemudian membuat seseorang merasa bahwa ia tidak lagi menjadi bagian dari kelompoknya. Untuk dapat memahami istilah penolakan secara konseptual, Leary (1990 dalam Leary, 2001) menggunakan istilah inclusionary-status yang didasarkan pada usaha orang lain dalam menginklusi atau mengeksklusi individu. Inclusionary-status merupakan suatu kontinum dengan rentang maximal inclusion, di mana orang lain secara aktif menjalin pertemanan dengan individu, sampai maximal exclusion, di mana orang lain dengan sengaja menolak, mengasingkan, atau meninggalkan individu.

Istilah lain yang digunakan Leary (2001) dalam mengonseptualisasi ulang istilah penerimaan dan penolakan adalah relational evaluation yang merupakan derajat di mana seseorang menganggap hubungannya dengan orang lain berharga, penting, dan dekat. Hubungan individu dengan orang lain memiliki nilai yang bervariasi. Ada hubungan yang dinilai sangat berharga dan penting, sementara hubungan dengan yang lain dinilai cukup berharga, dan bahkan ada hubungan yang dinilai tidak berharga sama sekali. Ketika seseorang menganggap bahwa hubungannya dengan orang lain berharga, penting, dan dekat, dapat dikatakan bahwa orang tersebut berada pada kondisi relational evaluation yang tinggi (acceptance). Sebaliknya, ketika seseorang menganggap bahwa hubungannya dengan orang lain tidak berharga, penting, dan dekat, orang tersebut berada pada kondisi relational evaluation yang rendah (rejection).

Selain relational evaluation, terdapat istilah lain yang disebut perceived relational evaluation, yaitu persepsi individu mengenai anggapan orang lain tentang relational evaluation dari hubungan antara keduanya. Pengalaman subjektif seseorang tentang penerimaan dan penolakan berhubungan secara langsung dengan persepsi seseorang tentang derajat relational evaluation dari orang lain. Seseorang akan merasa diterima ketika ia mempersepsikan bahwa penilaiannya dan penilaian orang lain tentang hubungan keduanya memiliki derajat yang sama. Dengan kata lain, keduanya menganggap bahwa hubungannya berharga, penting, dan

memiliki relational evaluation yang tinggi. Sebaliknya, inidividu merasa ditolak ketika ia mempersepsikan bahwa penilaian orang lain terhadap hubungan keduanya rendah (relational evaluation rendah). Dengan demikian, perlakuan orang lain terhadap individu dapat menyebabkan individu tersebut merasa diterima atau ditolak tergantung dengan persepsinya terhadap relational value.

Pada penelitian Twenge dkk. (2001), persepsi individu tentang eksklusi sosial dimanipulasi dengan pemberian bogus feedback yang diberikan dalam tiga variasi kondisi, antara lain kondisi ditolak (future alone), diterima (future-belonging), dan kontrol (misfortune-control). Untuk meyakinkan partisipan terhadap kebenaran dari umpan balik yang diberikan, partisipan terlebih dahulu diberikan tes kepribadian. Partisipan penelitian dimasukkan secara acak ke dalam tiga kelompok kondisi lalu diberikan umpan balik palsu (bogus feedback) yang sudah disiapkan. Partisipan diyakinkan bahwa umpan balik yang mereka terima adalah berdasarkan hasil tes kepribadian yang telah dilakukan sebelumnya meskipun pada kenyataannya mereka diberikan interpretasi yang salah mengenai dirinya.

Dinamika Hubungan Eksklusi Sosial dan Perilaku Prososial

Berdasarkan berbagai pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, sebagian besar penelitian mendukung bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menampilkan perilaku prososial. Meskipun perbedaan ini tidak jelas dan konsisten, berbagai penelitian menerima bahwa perempuan dinilai lebih prososial dibandingkan dengan laki-laki dalam empati (Carlo & Randall, 2002). Namun, hal ini tidak berarti bahwa laki-laki dinilai kurang prososial dibandingkan dengan perempuan. Sebaliknya, Carlo dan Randall (2002) menyatakan bahwa laki-laki dinilai lebih prososial dalam situasi-situasi tertentu dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan (approval) orang lain atas dirinya. Apabila perilaku prososial antara laki-laki dan perempuan dinilai berbeda, peneliti menduga bahwa kecenderungan prososial antara keduanya juga berbeda.

Dilihat dari tipe-tipe perilaku prososial Carlo dan Randall (2002), peneliti menduga bahwa perempuan lebih prososial pada aspek tertentu, misalnya aspek emosional. Ketika dihadapkan dengan situasi-situasi emosional, kemungkinan perempuan akan lebih termotivasi untuk menolong dibandingkan dengan laki-laki. Sebaliknya, laki-laki mungkin lebih prososial pada situasi-situasi di mana mereka mendapatkan pengakuan dari orang lain, misalnya pada tipe public prosocial behavior. Ketika dihadapkan pada situasi yang ramai dan terdapat orang

yang membutuhkan bantuan, laki-laki kemungkinan lebih termotivasi untuk menolong dibandingkan dengan perempuan karena kehadiran orang lain dapat memenuhi kebutuhan laki-laki akan pengakuan.

Di samping adanya perbedaan gender, penolakan sosial seperti eksklusi sosial berdampak terhadap penurunan perilaku prososial. Individu yang diramalkan akan mengalami penolakan di masa yang akan datang cenderung kurang prososial jika dibandingkan dengan individu lain yang diramalkan akan mengalami penerimaan dan hubungan yang bermakna dengan orang lain di masa yang akan datang. Namun, peneliti menilai bahwa terdapat banyak kekurangan yang harus dipertimbangkan apabila ingin melakukan penelitian lanjutan. Penggunaan asesmen behavioral atau observasional untuk mengukur perilaku prososial, seperti menghitung jumlah uang yang disumbangkan kurang valid dan reliabel, cenderung bias, dan tidak memiliki dasar yang jelas dalam menetapkan batasan-batasan atau kategori tentang kapan seseorang dikatakan prososial dan kapan seseorang dikatakan tidak prososial (Carlo & Randall, 2002).

Peneliti beranggapan bahwa perilaku prososial seharusnya tidak diukur berdasarkan bentuk-bentuk tindakan tertentu saja, seperti mendonasikan uang, bekerja sama, dan menolong dengan sukarela. Menurut peneliti, untuk dapat menyatakan bahwa perilaku prososial seseorang mengalami penurunan, seharusnya dilakukan dua kali pengukuran perilaku prososial, yaitu sebelum dan sesudah dieksklusi. Ketika terdapat perbedaan skor perilaku prososial sebelum dan sesudah diberikan perlakuan, barulah dapat dikatakan bahwa eksklusi sosial mempengaruhi prososial (menurunkan atau meningkatkan). Peneliti menilai bahwa pengukuran terhadap kecenderungan perilaku prososial merupakan metode yang tepat karena kecenderungan prososial relatif menetap seperti trait kepribadian pada umumnya (Penner dkk., 1995 dalam Záškodná, 2010). Dengan mengukur kecenderungan prososial individu, kecenderungan untuk menampilkan tipe perilaku prososial tertentu dapat diprediksi. Selain itu, kecenderungan prososial antara laki-laki dan perempuan pada setiap tipe (dimensi) perilaku prososial juga dapat dibandingkan.

Pada penelitian ini, peneliti ingin menguji apakah eksklusi sosial dapat mempengaruhi kecenderungan prososial seseorang. Peneliti melakukan pengukuran terhadap kecenderungan prososial untuk mengetahui skor prososial partisipan sebelum diberikan perlakuan. Setelah diberikan perlakuan, kecenderungan prososial kembali diukur dan peneliti membandingkan skor yang diperoleh dari dua kali pengukuran tersebut. Selain itu, peneliti juga ingin

membandingkan pengaruh eksklusi sosial terhadap kecenderungan prososial pada laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pada pendapat Eisenberg dan Morris (2004 dalam Papalia dkk., 2009) bahwa remaja perempuan memandang diri mereka lebih empatik dan prososial dibandingkan dengan remaja laki-laki, peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan motivasi prososial antara remaja laki-laki dan perempuan.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis alternatif dari penelitian ini adalah:

1. H1: Terdapat perbedaan mean prososial pada setiap tipe perilaku prososial dari alat ukur Prosocial Tendencies Measurement pada partisipan penelitian sebelum diberikan umpan balik eksklusi dan setelah diberikan umpan balik eksklusi.

2. H2: Terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada mean setiap tipe perilaku prososial dari alat ukur Prosocial Tendencies Measurement sebelum diberikan umpan balik eksklusi.

Hipotesis null dari penelitian ini adalah:

1. Tidak terdapat perbedaan mean prososial di setiap tipe perilaku prososial dari alat ukur Prosocial Tendencies Measurement pada partisipan penelitian sebelum diberikan umpan balik eksklusi dan setelah diberikan umpan balik eksklusi.

2. Tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada mean setiap tipe perilaku prososial dari alat ukur Prosocial Tendencies Measurement sebelum diberikan umpan balik eksklusi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap 90 partisipan yang terdiri dari 45 partisipan laki-laki dan 45 partisipan perempuan dengan rentang usia 18-25 tahun. Teknik pengambilan partisipan adalah accidental sampling (Kumar, 2005). Desain penelitian ini adalah pretest-posttest one-group design (Seniati, Yulianto, & Setiadi, 2009).

Penelitian ini menggunakan alat ukur Eysenck Personality Questionnaire (Twenge dkk., 2007) dan Prosocial Tendencies Measurement (Carlo & Randall, 2002) yang telah diadaptasi. EPQ yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 12 item. Teknik penyekoran item menggunakan 2 skala penilaian, yaitu 1 poin untuk pilihan jawaban “YA” dan 0 poin untuk

pilihan jawaban “TIDAK”. Adaptasi EPQ dilakukan melalui proses penerjemahan ke Bahasa Indonesia dan uji keterbacaan. Uji coba alat ukur tidak dilakukan karena hasil pengisian EPQ sama sekali tidak diikutsertakan dalam pengolahan data.

PTM merupakan alat ukur yang dikembangkan khusus untuk mengukur 6 tipe (dimensi) prososial pada remaja akhir dan dewasa. Jumlah item PTM yang digunakan dalam penelitian ini adalah 23 item. Penyekoran dilakukan berdasarkan skala Likert dengan 5 skala penilaian dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Adaptasi PTM dilakukan melalui proses penerjemahan ke Bahasa Indonesia, uji keterbacaan, dan uji coba terhadap 22 orang partisipan (12 laki-laki dan 10 perempuan). Hasil uji coba menunjukkan bahwa PTM telah memenuhi persyaratan reliabilitas dan validitas yang baik pada setiap tipe (dimensi) prososial yang diukur, antara lain public prosocial behavior (α = 0,707), emotional prosocial behavior (α = 0,738), altruistic prosocial behavior (α = 0,695), compliant prosocial behavior (α = 0,857), anonymous prosocial behavior (α = 0,809), dan dire prosocial behavior (α = 0,345). Pada tipe dire, peneliti merevisi dua item (item 6 dan item 14) karena memiliki item-total correlation di bawah 0,2 (0,177 dan 0,122). Meskipun reliabilitas pada tipe ini rendah, peneliti tetap mempertahankan item agar dimensi ini tetap terwakili.

Analisi statistik yang digunakan adalah statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum partisipan secara menyeluruh dan gambaran perilaku prososial partisipan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan dependent sample t-test untuk melihat perbedaan mean perilaku prososial kelompok sebelum dan setelah diberikan treatment eksklusi, serta melihat perbedaan kecenderungan prososial antara partisipan laki-laki dan perempuan.

Tabel 1. Contoh Item PTM

Tipe (Dimensi) Contoh Item

Public Saya menolong orang dengan sebaik-baiknya ketika ada yang melihat.

Emotional Sangat memuaskan ketika saya dapat menghibur orang lain yang sangat tertekan. Altruism Menurut saya, salah satu hal terbaik dalam menolong orang lain adalah membuat saya terlihat baik. *) Dire Saya cenderung menolong orang yangbenar-benar kesulitan atau membutuhkan. Compliant Saya tidak pernah ragu untuk menolong orang lain ketika diminta.

Anonymous Saya sering memberikan donasi secara anonim karena hal tersebut membuat perasaan saya nyaman. *) item unfavorable.

Tabel 2. Contoh Item EPQ

No. Pertanyaan

1. Apakah Anda orang yang suka berbicara? 2. Apakah Anda cukup bersemangat?

3. Dapatkah Anda menikmati suatu pesta yang meriah?

Prosedur Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui media internet. Penyebaran kuesioner online dilakukan selama satu bulan untuk memperoleh partisipan yang memenuhi kriteria dan jumlah yang sudah ditentukan. Peneliti menyebarkan link kuesioner penelitian melalui media sosial, seperti twitter, facebook, BlackBerry messenger, e-mail, dan media SMS. Kuesioner tersebut dapat diakses melalui link bit.ly/T4KpQ6. Kuesioner online tersebut terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama berisi penjelasan tentang gambaran penelitian, kriteria partisipan yang dibutuhkan, pernyataan persetujuan untuk menjadi partisipan penelitian, instruksi pengisian, dan 22 item PTM untuk mengukur kecenderungan perilaku prososial. Bagian kedua berisi instruksi pengisian, 12 item dimensi ekstraversi dari EPQ, manipulasi, dan manipulation check. Peneliti melakukan modifikasi pada pernyataan untuk manipulasi sebagai berikut:

“Berdasarkan skor Anda, kemungkinan besar Anda akan mengalami penolakan di masa depan. Anda mungkin memiliki teman, pasangan, dan hubungan yang baik dengan banyak orang saat ini. Anda juga mungkin tergabung di dalam banyak organisasi saat ini. Namun, hal tersebut tidak akan bertahan lama. Dalam satu sampai dua tahun ke depan, Anda akan mengalami penolakan demi penolakan, dikeluarkan dari organisasi yang pernah Anda ikuti, hubungan Anda dengan orang-orang yang telah Anda kenal akan terancam, dan setiap kali Anda mencoba membangun hubungan yang baru dengan orang lain, Anda akan gagal dan kesulitan untuk membangun hubungan dengan orang-orang baru.”

Bagian ketiga berisi instruksi pengisian, 22 item PTM dengan urutan yang sudah dibalik, dan debriefing. Waktu yang diperlukan untuk melengkapi semua item dalam kuesioner ini diperkirakan berkisar antara 10 hingga 15 menit.

Hasil Penelitian

Gambaran demografis partisipan diperoleh melalui data diri partisipan yang dilampirkan pada kuesioner penelitian. Data diri meliputi inisial nama, usia, gender, profesi, alamat e-mail, dan nomor telepon. Data demografis partisipan yang akan dideskripsikan adalah usia, gender, dan pekerjaan. Berdasarkan data demografis, dapat dilihat bahwa proporsi gender partisipan seimbang, di mana partisipan laki-laki berjumlah 45 orang dan partisipan perempuan berjumlah 45 orang. Persebaran partisipan terbanyak berdasarkan usia adalah partisipan yang berusia 22 tahun sebanyak 26 orang diikuti oleh partisipan berusia 21 tahun sebanyak 21 orang. Rata-rata usia partisipan secara keseluruhan adalah 21 tahun. Berdasarkan gambaran profesi, sebagian besar partisipan penelitian berprofesi sebagai mahasiswa (86 orang). Partisipan lainnya terdiri dari 2 orang yang berprofesi sebagai karyawan, 1 orang yang berprofesi sebagai dokter, dan 1 orang tidak bekerja.

Hasil Utama Penelitian

Uji analisis utama yang dilakukan adalah dependent sample t-test untuk membandingkan mean kecenderungan prososial pada kelompok yang sama sebelum dan setelah pemberian treatment. Uji statistik dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Uji statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada semua tipe (dimensi) perilaku prososial. Artinya, tidak terdapat perbedaan mean antara perilaku prososial sebelum dan sesudah pemberian treatment eksklusi. Pada tipe public, didapatkan nilai p = 0,138. Pada tipe emotional, didapatkan nilai p = 0,432. Pada tipe altruistic, didapatkan nilai p = 0,253. Pada tipe dire, didapatkan nilai p = 0,143. Pada tipe compliant, didapatkan nilai p = 0,558. Pada tipe anonymous, didapatkan nilai p = 0,663. Signifikansi nilai p pada setiap tipe menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada LOS 0,05 (p < 0,05). Dengan demikian, eksklusi sosial tidak berpengaruh terhadap kecenderungan prososial dilihat dari mean pada setiap tipe perilaku prososial. Dengan kata lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa Ho diterima.

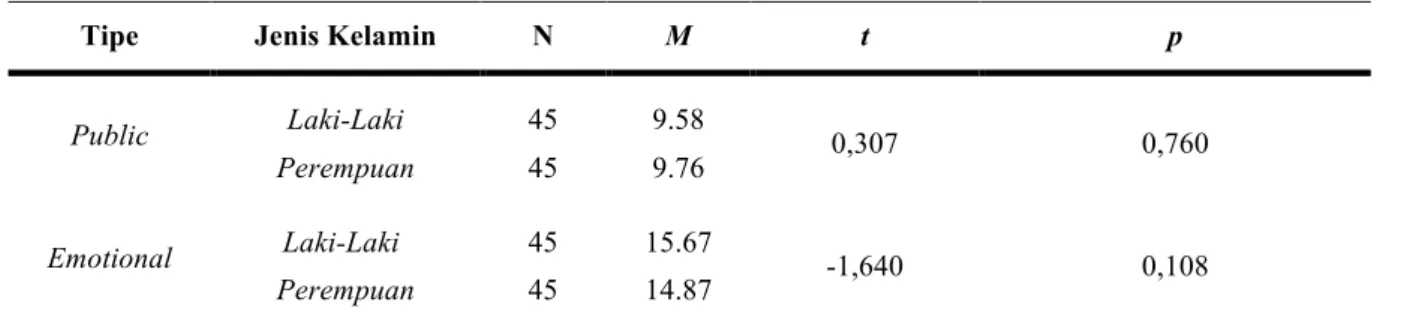

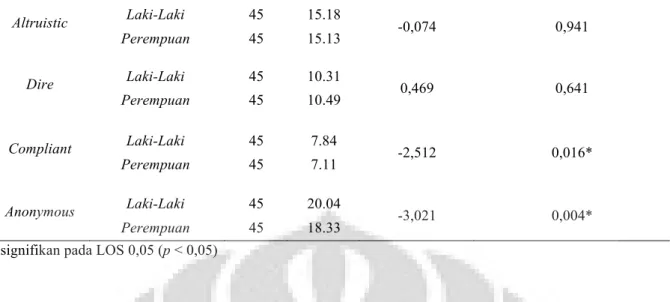

Tabel 3. Perbandingan Mean Tiap Dimensi pada Laki-Laki dan Perempuan (Pretest)

Tipe Jenis Kelamin N M t p

Public Laki-Laki Perempuan 45 45 9.58 9.76 0,307 0,760 Emotional Laki-Laki Perempuan 45 45 15.67 14.87 -1,640 0,108

Altruistic Laki-Laki Perempuan 45 45 15.18 15.13 -0,074 0,941 Dire Laki-Laki Perempuan 45 45 10.31 10.49 0,469 0,641 Compliant Laki-Laki Perempuan 45 45 7.84 7.11 -2,512 0,016* Anonymous Laki-Laki Perempuan 45 45 20.04 18.33 -3,021 0,004*

* signifikan pada LOS 0,05 (p < 0,05)

Tabel 7 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kecenderungan prososial antara laki-laki dan perempuan pada beberapa tipe (dimensi) perilaku prososial, antara lain public, emotional, altruistic, dan dire. Hal ini ditunjukkan melalui signifikansi nilai p di keempat dimensi tersebut yang tidak signifikan pada LOS 0,05 (p < 0,05). Namun, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada tipe (dimensi) compliant dan anonymous. Pada tipe compliant, perbedaan skor laki-laki (M = 7,84, SD = 1,205) dan perempuan (M = 7,11, SD = 1,496) secara statistik signifikan pada t(44) = -2,512, p = 0,016 (p < 0,05). Pada tipe anonymous, perbedaan skor laki-laki (M = 20,04, SD = 2,549) dan perempuan (M = 18,33, SD = 2,763) secara statistik signifikan pada t(44) = -3,021, p = 0,004 (p < 0,05). Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam kecenderungan compliant prosocial dan anonymous prosocial. Dilihat dari perbedaan mean compliant prosocial, laki-laki (M = 7,84) memiliki kecenderungan lebih besar dari perempuan (M = 7,11) untuk menolong ketika diminta. Demikian juga pada anonymous prosocial, laki-laki (M = 20,04) memiliki kecenderungan lebih besar dari perempuan (M = 18,33) untuk menolong tanpa harus diketahui orang lain.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa eksklusi sosial tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan prososial. Meskipun telah diberikan manipulasi berupa umpan balik eksklusi, hasil perhitungan secara statistik menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan maupun penurunan yang signifikan pada mean setiap tipe (dimensi) prososial partisipan. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa eksklusi sosial menurunkan perilaku prososial (Twenge dkk., 2007). Pada

penelitian tersebut, Twenge dkk. (2007) melakukan pengukuran langsung terhadap perilaku prososial dengan menggunakan metode observasi. Namun pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengukuran terhadap perilaku prososial melainkan melakukan pengukuran terhadap kecenderungan individu untuk melakukan perilaku prososial.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kecenderungan prososial antara laki-laki dan perempuan. Eisenberg dan Morris (2004 dalam Papalia dkk., 2009) menyatakan bahwa perempuan lebih empatik dibandingkan dengan laki-laki. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kecenderungan prososial secara umum. Perbedaan antara keduanya justru terletak pada tipe compliant prosocial dan anonymous prosocial, di mana laki-laki memiliki kecenderungan lebih tinggi dibandingkan perempuan untuk menampilkan kedua tipe perilaku prososial tersebut. Eisenberg dkk. (1981 dalam Carlo & Randall, 2002) menyatakan bahwa anak laki-laki lebih sering menampilkan compliant prosocial behavior dibandingkan dengan anak perempuan. Pernyataan tersebut dinilai masih sesuai dengan penemuan penelitian meskipun partisipan penelitian berasal dari kelompok usia remaja akhir dan dewasa muda.

Penelitian ini memiliki kekurangan dalam proses pengambilan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner online. Prosedur pengambilan data ini dinilai kurang tepat dilakukan untuk suatu penelitian eksperimental karena akan sulit untuk mengontrol variabel-variabel eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selain itu, peneliti juga menilai bahwa sulit untuk mengetahui apakah partisipan memahami instruksi pengisian kuesioner online, memastikan bahwa manipulasi yang dilakukan berhasil, memastikan bahwa partisipan tidak mengganti jawabannya pada bagian asesmen kepribadian, dan memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap tentang maksud dan tujuan penelitian pada sesi debriefing. Terdapat kemungkinan bahwa partisipan yang telah mengisi kuesioner tersebut tidak memahami instruksi dan tidak terkondisikan untuk mengalami eksklusi di masa depan sehingga data yang diberikan cenderung bias. Kesulitan terbesar dari penggunaan kuesioner online menurut peneliti adalah sulit melakukan kontrol terhadap partisipan selama proses pengisian, dan item-item PTM yang dapat memancing social desirability tinggi. Ini merupakan kelemahan dari metode pengukuran dengan menggunakan kuesioner (Eisenberg & Mussen, 1997).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dan hasil utama yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak terdapat pengaruh dari eksklusi sosial terhadap kecenderungan prososial. Artinya, tidak terdapat perbedaan mean prososial di setiap tipe perilaku prososial dari alat ukur Prosocial Tendencies Measurement pada partisipan penelitian sebelum diberikan umpan balik eksklusi dan setelah diberikan umpan balik eksklusi.

2. Tidak terdapat perbedaan kecenderungan prososial antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan mean antara laki-laki dan perempuan pada tipe (dimensi) perilaku prososial public, emotional, altruistic, dan dire. Namun, perbedaan antara laki-laki dan perempuan ditemukan pada tipe compliant dan anonymous.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran metodologis dan saran praktis yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian lanjutan.

Saran Metodologis

Beberapa saran metodologis yang dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan dalam setting laboratorium agar kontrol terhadap variabel eksternal dapat diperketat untuk meminimalisir error. 2. Penelitian tentang hubungan antara kecenderungan prososial dan perilaku

prososial perlu dilakukan untuk menunjang hasil penelitian ini apabila penelitian ini kembali dilakukan di masa yang akan datang.

3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar dengan proporsi seimbang antara partisipan laki-laki dan perempuan sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih representatif.

4. Pengambilan data sebaiknya tidak dilakukan dengan menggunakan kuesioner online untuk meningkatkan kontrol dan meminimalisir error, terutama agar dapat memudahkan manipulasi dan memastikan keberhasilan dari pemberian manipulasi (manipulation check).

5. Melakukan pilot study untuk memperbaharui umpan balik yang akan digunakan sebagai treatment penelitian supaya sesuai dengan karakteristik partisipan penelitian.

6. Menggunakan alat ukur lain dengan item-item yang tidak memancing social desirability untuk mengukur kecenderungan prososial.

Saran Praktis

Beberapa saran praktis yang dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menilai bahwa penelitian tentang hubungan antara kecenderungan prososial dan perilaku prososial dapat dilakukan di masa depan. Hasil dari penelitian korelasional tersebut dapat menunjang pelaksanaan penelitian ini di masa yang akan datang.

2. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari eksklusi sosial terhadap kecenderungan prososial. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan prosedur pengukuran yang berbeda untuk mengukur perilaku prososial.

Daftar Referensi

Asher, S. R., & Coie, J. D. (1990). Peer rejection in childhood. New York: Cambridge University Press.

Baron, R. A., Branscombe, N. R., & Byrne, D. (2008). Social psychology (12th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.

Baron, R. A., & Byrne, D. (2000). Social psychology (9th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.

Bar-Tal, D., Raviv, A., & Goldberg, M. (1982). Helping behavior among preschool children: An observational study. Child Development, 53, 396-402.

Batson, C. D., Klein, T. R., Highberger, L., & Shaw, L. L. (1995). Immorality From Empathy-Induced Altruism: When Compassion and Justice Conflict. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 1042-1054.

Baumeister, R. F., DeWall, C. N., Ciarocco, N. J., & Twenge, J. M. (2005). Social exclusion impairs self-regulation. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 589-604.

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529.

Berman, P. W. (1980). Are women more responsive than men to the young? A review of developmental and situational variables. Psychological Bulletin, 88, 668-695.

Block, J. H. (1973). Conceptions of sex role: Some cross-culturaland longitudinal perspectives. American Psychologist, 28, 512-526.

Carlo, G., & Randall, B. A. (2002). The development of a measure of prosocial behaviors for late adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 31, 31-44. doi: 10.1023/A:1014033032440

Catalano, R. F., & Hawkins, J. D. (1996). The social development model: A theory of antisocial behavior. In J. D. Hawkins (Ed.), Delinquency and crime: Current theories (pp. 149-197). New York: Cambridge University Press.

Den Hartog, D. N., De Hoogh, A. H. G., & Keegan, A. E. (2007). The interactive effects of belongingness and charisma on helping and compliance. Journal of Applied Psychology, 92, 1131-1139. doi: 10.1037/0021-9010.92.4.1131

Dunn, J., & Munn, P. (1986). Siblings and the development of prosocial behaviors. International Journal of Behavioral Development, 9, 265-284.

Eagly, A. H., & Crowley, M. (1986). Gender and helping behavior: A meta-analytic review of the social psychological literature. Psychological Bulletin, 100, 283-308.

Eisenberg, N., Lennon, R., & Roth, K. (1983). Prosocial development in childhood: A longitudinal study. Developmental Psychology, 19, 846-855.

Eisenberg, N., & Mussen, P. H. (1997). The roots of prosocial behavior in children. Melbourne: Cambridge University Press.

Hoffman, M. L. (2000). Empathy and moral development: Implications for caring and justice. New York, NY: Cambridge University Press.

Isnaini. (2013). Sepanjang tahun 2013, 20 pelajar tewas akibat tawuran. Diakses pada 29 Juni 2014 dari http://jakarta.okezone.com/read/2013/12/20/500/915133/sepanjang-tahun-2013-20-pelajar-tewas-akibat-tawuran. Kumar, R. (2005). Research methodology: A step by step guide for beginners. London: SAGE Publications. Leary, M. R. (2001). Varieties of interpersonal rejection. In K. D. Williams (Ed.), The social outcast: Ostracism, social exclusion, rejection, and bullying. Psychology Press: New York.

McGuire, K. D., & Weisz, J. R. (1982). Social cognition and behavior correlates of preadolescent chumship. Child Development, 53, 1478-1484.

Newcomb, A. F., Bukowski, W. M., & Pattee, L. (1993). Children’s peer relations: A meta-analytic review of popular, rejected, neglected, controversial, and average sociometric status. Psychological Bulletin, 113, 99-128 Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2009). Human development (3rd ed.). New York: McGraw Hill. Piff, P. K., Kraus, M. W., Côté, S., Cheng, B. H., & Keltner, D. (2010). Having less, giving more: The influence of social class on prosocial behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 99, 771-784. doi: 10.1037/a0020092

Radke-Yarrow, M., Zahn-Waxler, C., & Chapman, M. (1983). Prosocial dispositions and behavior. In P. Mussen (Ed.), Manual of child psychology. Vol. 4: Socialization, personality, and social development (pp. 469-545) (E. M. Hetherington, Ed.). New York: Wiley.

Seniati, L., Yulianto, A., & Setiadi, B. N. (2009). Psikologi eksperimen. Jakarta: PT. Indeks Gramedia.

Shigetomi, C. C., Hartmann, D. P., & Gelfand, D. M. (1981). Sex differences in children’s altruistic behaviors and reputations for helpfulness. Developmental Psychology, 17, 434-437.

Twenge, J. M., Baumeister, R. F., DeWall, C. N., Ciarocco, N. J., & Bartels, J. M. (2007). Social exclusion decreases prosocial behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 55-66. doi: 10.1037/0022-3514.92.1.56

Twenge, J. M., Baumeister, R. F., Tice, D. M., & Stucke, T. S. (2001). If you can’t join them, beat them: Effects of social exclusion on aggressive behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 1058-1069. doi: 10.1037//0022-3514.81.6.1058

Twenge, J. M., Catanese, K. R., & Baumeister, R. F. (2002). Social exclusion causes self-defeating behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 606-615. doi: 10.1037//0022-3514.83.3.606

Underwood, B., & Moore, B. S. (1982a). The generality of altruism in children. In N. Eisenberg (Ed.), The development of prosocial behavior (pp. 25-52). New York: Academic Press.

Yarrow, M. R., & Waxler, C. Z. (1976). Dimensions and correlates of prosocial behavior in young children. Child Development, 47, 118-125.

Záškodná, H. (2010). Prosocial traits and tendencies of students of helping profession. Praha: University of South Bohemia.