arsitektur e-Journal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012 32

TIPOLOGI DAN MORFOLOGI ARSITEKTUR RUMAH JENGKI

DI KOTA MALANG DAN LAWANG

Irawan Setyabudi, Antariksa, Agung Murti Nugroho Program Magister Arsitektur Lingkungan Binaan

Program Magister dan Doktor Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Jln. MT. Haryono 167, Malang 65145

e-mail: isetyabudi.st@gmail.com

Abstrak

Gaya arsitektur jengki merupakan modifikasi dan bukan tahapan lanjut dari gaya sebelumnya, yaitu arsitektur kolonial Belanda. Dari sisi bentuknya dapat dilihat dengan tanda unsur miring, seperti atap yang tidak menyatu pada puncaknya, tembok depan (gevel) miring, memiliki lubang angin (rooster) dan ragam ornamen yang campuraduk menjadi satu. Sesuatu yang tidak disadari di belakang adalah proses perkembangan pola pemikiran daripada bentuk fisiknya, yaitu sifat kemandirian, nasionalisme melawan penjajahan dan pencarian bentuk dari gaya yang sudah ada. Pola penyebarannya pun dapat dikatakan tidak merata dan tidak selalu memiliki ragam elemen yang kuat. Hal ini disebabkan arsitektur jengki berkembang pada era pasca kemerdekaan atau era transisi. Studi ini difokuskan untuk mengidentifikasi rumah bergaya jengki pada setiap kecamatan di Kota Malang dan Lawang, yang mana banyak ditemukan objek rumah jengki dan masih belum mendapat perhatian. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis tipologi dengan mengklasifikasi rumah jengki berdasarkan tipe-tipe tertentu dan menganalisis morfologinya berdasarkan tingkat perubahan dan kecenderungan perubahannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan rasionalistik dan studi kualitatif. Hasil studi adalah tabulasi tentang tipologi dan morfologi arsitektur jengki sebagai esensi pedoman bentuk arsitektur rumah jengki, yang akan memberikan kontribusi terhadap keilmuan arsitektur nusantara.

Kata Kunci: tipologi dan morfologi, arsitektur jengki,

Abstract

The jengki architecture style is a modification and not the later stages of the previous style of Dutch colonial architecture. From the form side it marked with at an angle elements, such as a roof that is not blend at its peak, the front side wall (gevel) at an angle, and have a vent (rooster) and ornaments variety that mixed into one. Something that not realized behind is the development process of the pattern than its physical form as nature of independence, nationalism against colonialism and searching the form from the existing style. The spreading pattern can be said uneven and not always have a strong various element. This is due the jengki architecture developed in post-independence era or the transition era. This research focused to identify the jengki style house in every district in Malang and Lawang, which many jengki houses object founded and still have not obtain attention. The purpose of this study is to analysis the typology with classified the jengki houses based on certain types and analysis the morphology based on the level and trends of change. The method used is descriptive with rationalistic approach and qualitative study. The result of this study is a tabulation of typology and morphology of jengki architecture as the essential guidelines for the jengki houses architecture and will contribute to scientific of nusantara architecture.

Key words: typology and morphology, jengki architecture

arsitektur e-Journal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012 33 Pendahuluan

Prijotomo pada tahun 1992 pernah menulis tentang arsitektur jengki di sebuah surat kabar. Secara garis besar, terjemahan arsitektur jengki bagi orang awam selalu dihubungkan dengan bentukan yang miring pada hunian rumah tinggal. Ketika ditelusuri dari sejarahnya, banyak peneliti yang berpendapat dan menghubungkan dengan kondisi pada masa itu, seperti Sukada (2004) istilah itu diimpor dari Amerika, yaitu Yankee dan berkonotasi negatif, yaitu tentara yang berperang untuk penyatuan dalam perang sipil di Amerika. Tulisan sejenis juga dilakukan dalam mencari padanan arti, yaitu secara analogi bentuk dari celana jengki, sepeda jengki dan perabot jengki. Silas dalam Widayat (2006) mengatakan bahwa asal usulnya diperkirakan dari adegan draw dalam film cowboy saat posisinya dengan kaki membentuk kuda-kuda miring yang menjadi ilham untuk melahirkan arsitektur bergaya jengki. Widayat (2006) memprediksikan ada hubungan bentuk dasar pentagonal pada dinding depan dengan lambang TNI-AU ataupun pancasila yang didukung dengan kondisi waktu lalu yang diliputi semangat nasionalisme berupa penolakan terhadap sistem kolonial ini juga diperkirakan membentuk gaya yang berbeda. Pemikiran ini sejalan dengan dekonstruksi yang dipelopori oleh Derrida sekitar tahun 1970. Walaupun secara sinkronis tidak sejaman, namun spirit arsitektur jengki yang muncul tahun 1960 menurut Prijotomo (1992) dapat disebut sebagai langgam khas Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Ir. Soekarno dalam Ardhiati (2005) melalui mentalite Soekarno yang menolak adanya kolonialisme dan berupaya menghapus ingatan terhadap paham yang membuat Indonesia rendah diri.

Masih berhubungan dengan bentuk, arsitektur yang berkembang pada tahun 1950-1960-an bersamaan dengan runtuhnya arsitektur modern, dan beralih pada fase postmodern awal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa tokoh di antaranya, yaitu Sullivan (1856-1924) yang berkaitan dengan form follow function (Widayat 2006). Menurut (Widayat 2006), rumah jengki lebih didominasi oleh kepentingan fungsi. Seperti kemiringan atap agak curam untuk memudahkan aliran air hujan, bentukan segilima yang melebar ke atas pada dinding untuk pelindung sinar matahari, teras untuk mengurangi panas ruangan dan lubang angin pada rooster untuk memudahkan sirkulasi udara. Sedikit berseberangan dengan pendapat tersebut, banyak juga yang berpendapat bahwa arsitektur jengki hanya memoles bentukan luar. Pada studi sebelumnya gambaran tipologis telah disebutkan oleh Kurniawan (1999) dan diperkuat oleh Widayat (2006) dengan mengkaji tentang karakteristik bentukan arsitektur jengki dikategorisasikan dengan menyebutkan elemen-elemennya yang terdiri atas:

a. Atap pelana

Sebagian besar dari gaya jengki menggunakan atap pelana yang mengecil pada bagian belakang. Sudut atap kurang lebih 350. Kedua bidang atap tidak bertemu dan tidak memiliki bubungan.

b. Tembok depan miring

Pada awal perkembangan, bidang segilima dibentuk oleh dua sisi tegak dari dinding konvensional yang dimiringkan. Hal ini menunjukkan ciri anti geometris dan mirip simbol TNI AU.

c. Krawang/Rooster

Rooster merupakan bukaan sebagai adaptasi terhadap iklim tropis, selain itu juga merupakan media ekspresi baru. Bentuknya bermacam-macam dari segilima, segitiga, maupun bidang tidak beraturan.

d. Teras/Beranda

Teras berdiri sendiri kalaupun menyatu tidak merusak bidang miring fasade rumah. Teras yang terpisah ini dimungkinkan karena pengaruh sudut atap besar. Teras ditutupi oleh atap datar sehingga memberi tekanan yang berbeda dari bangunan utama yang beratap pelana.

arsitektur e-Journal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012 34

Jika dilihat dari luar memiliki bentukan yang miring, tetapi ketika memasuki ruangnya tetap pada bentukan kubus seperti rumah rakyat pada umumnya.

f. Kombinasi bahan

Kombinasi pelapisan meliputi bahan lempengan batu belah, pasangan batu serit, kubistis batu paras dan susunan batu telor. Terkadang penyelesaian material masih kasar, yaitu semen yang dilemparkan ke dinding tanpa finishing.

Arsitektur jengki khususnya rumah tinggal juga cukup banyak ditemukan di Kota Malang. Persebarannya tidak merata pada pada setiap kecamatan. Sekilas diketahui bahwa eksistensinya berada di samping jalan raya. Begitupula di daerah Lawang, sebagai pintu gerbang penghubung antara Malang dan Surabaya. Lawang dipilih karena lokasi tersebut berdekatan dengan Kota Malang dan persebaran rumah jengki cukup banyak, yang merupakan enlargement bouwplan IV. Kecamatan daerah kabupaten yang lainnya seperti Kepanjen cukup jauh dan jumlahnya tidak banyak.

Dengan adanya eksistensi rumah jengki yang semakin mengalami perubahan maka lama kelamaan akan kehilangan identitasnya. Hal ini disebabkan karena adanya faktor kebutuhan dan tidak adanya perundangan yang mengatur tentang cagar budaya. Dengan demikian rumah jengki akan hilang identitasnya. Tujuan studi adalah untuk mencari esensi sebagai pendokumentasian rumah jengki di Malang dan Lawang dalam bentuk klasifikasi bentuk eksterior dan interior yang dapat dikontribusikan pada keilmuan arsitektur nusantara.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif rasionalistik dengan pendekatan rasionalistik melalui penjelasan secara deskriptif. Menurut Nasution (2004:9) penelitian deskriptif adalah memberikan deskripsi tentang gambaran yang lebih luas tentang situasi atau fenomena. Lebih jauh Muhadjir (1996) menjelaskan, bahwa metode penelitian kualitatif rasionalistik didasarkan pada pemahaman intelektual dengan kemampuan berargumentasi secara logis dan didukung oleh data yang relevan. Sedikit berbeda dengan fenomenologi yang objeknya bersifat hidup sehingga mengamati fenomenanya dalam waktu yang relatif lama.

Pengamatan dilakukan dengan memperhitungkan variabel tipologi dan morfologinya. Pada judul disebutkan kata tipologi dan morfologi yang berarti rangkaian proses analisis dengan mengklasifikasikan objek arsitektural menjadi beragam tipe bentuk. Tipologi ini sebagai data untuk analisis morfologi dengan memperhatikan perubahan objek baik perubahan yang bersifat kecil, sedang dan besar. Variabel pada studi ini berdasar tipologi sisi mikro, yaitu elemen bentuk: atap, dinding, lantai, pintu, jendela, rooster; sedangkan sisi mezonya adalah unsur tapak. Variabel morfologinya adalah sejarah, bentuk, fungsi dan intensitas perubahan. (Gambar 1 dan Gambar 2)

arsitektur e-Journal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012 35 A

B

C D

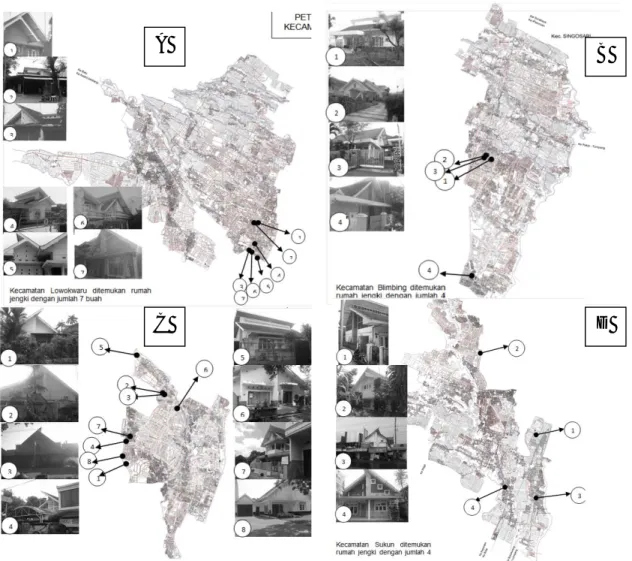

Gambar 1. Lokasi penelitian di Kota Malang beserta objek studinya. (A) Kecamatan Lowokwaru, (B) Kecamatan Blimbing, (C) Kecamatan Klojen, (D) Kecamatan Sukun.

Gambar 2. Lokasi penelitian di Kecamatan Singosari dan Lawang beserta objek studinya. (A) Kecamatan Singosari, (B) Kecamatan Lawang.

Gambar 1. Lokasi penelitian di Kota Malang beserta objek studinya. (A) Kecamatan Lowokwaru, (B) Kecamatan Blimbing, (C) Kecamatan Klojen, (D) Kecamatan Sukun.

arsitektur e-Journal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012 36

Hasil dan Pembahasan

Kota Malang tidak luput dari persebaran arsitektur jengki. Dari sekian banyak gaya yang berkembang, mulai dari arsitektur vernakular, gaya colonial sampai pada gaya modern minimalis. Gaya jengki masih belum banyak mendapat sorotan, kemungkinan karena jumlahnya cukup terbatas dengan sebaran yang tidak merata dan usia yang masih tanggung atau masih relatif muda. Kebanyakan rumah jengki berkembang di permukiman padat depan jalan raya yang berfungsi sebagai rumah tinggal dan lebih dipahami sebagai unit tunggal dan jarang ditemukan yang berderet (Widayat 2006).

Di Kota Malang dan Lawang belum ada catatan khusus yang mengkaji sejarah perkembangannya. Menurut wawancara dengan Bapak Dwi Cahyono, arkeolog dan dosen Universitas Negeri Malang, menyatakan bahwa perkembangan arsitektur jengki dimulai dengan era pasca kemerdekaan, yaitu tahun 1950-an yang merupakan era transisi sebagai suatu bangsa yang merdeka. Setelah ratusan tahun dijajah oleh Belanda dan juga melahirkan arsitektur kolonial yang mengalami evolusi menjadi arsitektur indis, perkembangan berakhir tahun 1940 oleh adanya dampak tidak langsung terhadap perang dunia kedua.

Tahun 1950-an, arsitektur jengki hadir menjadi jawaban atas kekosongan perkembangan arsitektur. Para pribumi yang dahulunya belajar dan bekerja pada perusahaan Belanda tergerak untuk mencari bentukan baru oleh semangat nasionalisme dan meninggalkan hal yang berbau Belanda. Orang-orang itu disebut dengan aanemer, mereka adalah orang yang memiliki kemampuan yang masih tanggung dalam mendesain hal yang baru dan merupakan modifikasi (dekonstruksi) dari arsitektur kolonial Belanda tahap akhir. Pada tahun tersebut juga terjadi nasionalisasi semua aset Belanda dan dikuasai oleh pribumi, yang istilahnya ‘mengusir’ sisa-sisa orang Belanda di Indonesia. Kondisi ekonomi dan politik yang masih tidak menentu menyebabkan sangat terbatasnya bangunan jengki, pemiliknya bisa disebut orang kaya yang mengikuti trend arsitektur.

Tahun 1960-1965, ekonomi sudah mulai membaik, sedangkan secara politik masih kacau. Geliat pembangunan sudah mulai tampak dengan PELITA yang dicanangkan pemerintah. Gaya jengki di kota tetap ada namun mengalami penyusutan, dan trend ini mulai mewabah di pedesaan sekitar 1970.

Uraian tersebut menandakan bahwa perkembangan arsitektur jengki sangat terbatas dan tidak menutup kemungkinan di Kota Malang dan Lawang. Daerah yang mengalami perkembangan antara lain di sekitar Jalan Bandung, Jalan Jakarta, Jalan Blitar di Malang sebagai enlargement dari Bouwplan sehingga daerah tersebut cukup berkembang masa itu. Rumah jengki di Malang juga ditemukan di Jalan Tawangmangu, Kaliurang, Pandjaitan, Langsep dan jalan Buah-buahan. Di lain pihak, Lawang sebagai pintu gerbang menuju Kota Malang dan berdekatan dengan Singosari, rumah jengki banyak ditemukan di jalan besar.

Eksistensi tersebut menunjukkan bahwa persebarannya secara sporadis dan berusia pendek, sehingga perlu dilestarikan. Dalam observasi lapangan, ditemukan bahwa rumah jengki sudah banyak mengalami perubahan dan semakin hilang identitasnya. Perubahan ini dipicu oleh kebutuhan pemilik yang semakin meningkat dengan menambah ruang, membongkar, dan mengganti materialnya. Perubahan dengan intensitas kecil, sedang dan besar.

Objek sebagai bahan kajian diambil sampel sebanyak-banyaknya yang ditemukan di lapangan, yaitu ada 7 rumah di Kecamatan Lowokwaru, 4 rumah di Kecamatan Blimbing, 8 rumah di Kecamatan Klojen, 4 rumah di Kecamatan Sukun, 3 rumah di Kecamatan Singosari, 6 rumah di Kecamatan Lawang, sedangkan di Kecamatan Kedungkandang tidak ditemukan rumah jengki. Sampel yang berjumlah 32 buah rumah representatif sebagai bahan kajian tipologi. Setiap rumah dikaji sesuai variabel bentuknya baik atap, dinding, lantai, pintu-jendela, rooster dan elemen estetiknya. Kajian tersebut dilakukan secara visual dengan membandingkan teori yang sudah ada dan dibandingkan dengan kondisi lapangan. Melalui simulasi yang dilakukan secara 3 dimensi oleh software

arsitektur e-Journal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012 37 AutoCAD dan SketchUp, sehingga detail setiap rumah dapat terekam. Data fisik ini sebagai bahan untuk rangkaian proses kajian berikutnya, yaitu morfologi. Morfologi berupa data nonfisik seperti sejarah berdirinya rumah, kepemilikan, perubahan dibandingkan dengan waktu perkembangan. Dalam kajian morfologi tidak semua rumah bisa dikaji karena keterbatasan seperti penghuni perlu privasi sehingga tidak diperkenankan mengkaji rumahnya sehingga objek morfologi adalah 25 buah rumah jengki.

Studi ini merupakan suatu ringkasan yang mana tidak memungkinkan semua sampel atau studi kasus dapat ditampilkan semuanya, dengan metode kajian yang sama untuk semua studi kasus, maka dapat dianalogikan dua buah sampel dapat mewakili keseluruhan objek.

A. Deskripsi tipologi dan morfologi

Brill (1994) dalam Nessbit (1996) mengatakan kegiatan membangun tipe merupakan sebuah cara untuk kategorisasi, mengulang dan mengetahui. De King (1994) dalam Nessbit (1996) mengatakan tipologi sebagai usaha klarifikasi dan taksonomi. Taksonomi diartikan sebagai formulasi aturan-aturan dari sejumlah informasi tentang objek melalui cara menyusun keteraturan kategori secara hirarkis. Dalam klasifikasi dilakukan kategorisasi dengan melihat dari dimensi kontras yang ada pada tiap kategori. Kategori adalah dimensi untuk melihat perbedaan. Dengan demikian dalam tipologi dapat dilihat keseragaman dan keragaman sekaligus. Francescato (1994) dalam Nessbit (1996) mengatakan kegiatan menghasilkan tipe sama dengan klasifikasi dan kategorisasi. Menurut Wiyatiningsih (1998), untuk mendapatkan tipologi arsitektur jengki, elemen arsitektural yang paling relevan untuk dibahas adalah mengenai fasade, baik bentuk maupun komposisinya, sedangkan setting bangunan diperoleh dari organisasi ruang dan denah lokasi.

Pendapat lain mengatakan bahwa morfologi berarti studi tentang bentuk. Menurut Rose (1976) dalam Ronald (2008) dikatakan bahwa morfologi merupakan studi tentang perubahan bentuk, hubungan, metamorfosis dan struktur dari sesuatu objek. Dalam morfologi perubahan bentuk biasanya melalui proses evolusi atau modifikasi dengan waktu yang cukup lama. Suatu kajian untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk organik menurut tipe dan aturan-aturannya, sehingga bentuk dasar dapat ditemukan dan dimengerti.

Studi tipologi dan morfologi merupakan suatu rangkaian atau dapat berdiri sendiri. Seorang peneliti dapat memfokuskan penelitiannya pada aspek tipologi dan/atau morfologinya. Dalam identifikasi suatu objek dalam arsitektur diawali dengan proses mengetahui suatu tipe objek berdasarkan klasifikasi tertentu. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa tipe dapat diambil berdasarkan kesamaan suatu objek, yang disebut dengan tipologi. Kesamaan suatu karakter ini disebabkan oleh faktor setting dan elemen bangunan. Morfologi banyak membahas suatu metamorfosis bentuk dan ruang yang diperoleh dari sejarah perkembangan suatu objek atau berdasarkan waktu tertentu. Topologi yang lebih membahas pada penataan struktur ruang dapat dileburkan pada aspek morfologi.

B. Hasil Tipologi dan Morfologi

Uraian tipologi dan morfologi berikut mentabulasikan unsur-unsur rumah jengki yang dibagi dalam 5 kecamatan. Dengan melihat unsur eksterior seperti unsur atap, lisplank, dinding, teras, elemen bukaan, dan elemen meso dapat dikategorisasikan unsur yang banyak muncul. Segi morfologi juga demikian, dilihat dari jenis perubahan yang muncul seperti perubahan kecil, sedang dan besar.

1) Kecamatan Lowokwaru

Kecamatan lowokwaru yang diwakili oleh 3 lokasi dari 7 lokasi yang mewakili perubahan kecil, sedang dan besar pada lingkup morfologinya, yaitu Jalan Seruni 2, Jalan Kaliurang 41 dan Jalan Tawangmangu 9 Malang. Aspek tipologi diperoleh dari bentuk

arsitektur e-Journal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012 38

atapnya pelana, khususnya terdapat bidang lebihan. Lisplank cukup tebal dan penyangga oversteknya terdapat kayu segitiga. Dinding depan tidak miring, dan pada ketiganya terdapat batu tempel pada dinding. Kanopi pada teras ada yang menutup seluruh atau sebagian saja. Ornamentasi berupa kombinasi warna, bahan dan tekstur lebih banyak pada rumah Jalan Tawangmangu 9. Bentuk bukaan berupa pintu atau jendela umumnya persegi panjang, namun di rumah Jalan Kaliurang 41 ditemukan bentuk yang kurang umum, yaitu trapesium dan terdapat bingkai. Lingkup meso diketahui dari bentuk bangunan persegi panjang dan lokasi terletak di antara rumah lain dan sudut. Aspek morfologinya diketahui dari perkembangan masing-masing rumah yang ketiganya masih berfungsi sebagai rumah tinggal. Perubahan kecil seperti penggantian material lantai keramik pada Jalan Kaliurang 41 (tahun 1990), perubahan sedang seperti penambahan ruang belakang dan penambahan kanopi pada Jalan Tawangmangu 9 (tahun 2000), sedangkan perubahan besar berupa pembongkaran ruang dan merubah organisasi denah pada Jalan Seruni 2 Malang (tahun 1986). Umumnya perubahan dilakukan sekitar tahun 1990-2000. (Gambar 3).

1) Kecamatan Blimbing

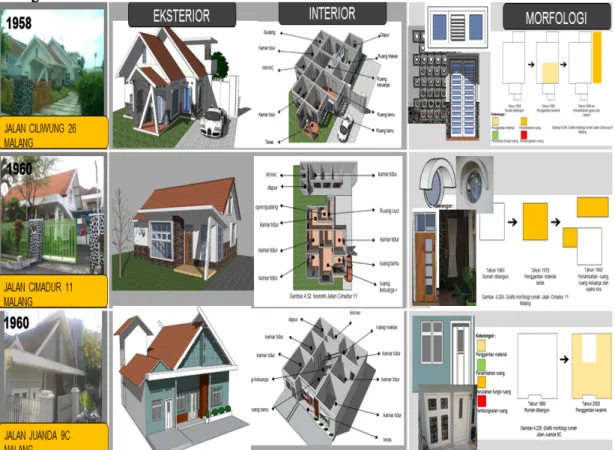

Kecamatan Bilimbing diwakili oleh rumah Jalan Ciliwung 26, Jalan Cimadur 11, dan Jalan Juanda 9C. Aspek tipologi diperoleh dari kesamaan unsur seperti pada kecamatan sebelumnya. Bentuk atap semuanya berbentuk pelana, namun pada sampel Jalan Cimadur, arah gevel berada di samping. Ciri khas lain pada atap adalah memiliki jambul seperti pada Jalan Juanda 9C. Fasade masih sebagai sarana kreativitas builder, yaitu adanya ornamen batu tempel dan rooster pada Jalan Ciliwung 26 dan Jalan Cimadur 11, sedangkan Jalan Juanda 9C polos dan ditambahkan keramik. Ornamentasi yang sangat menarik seperti adanya unsur miring berupa susunan kolom pada kanopi teras. Kanopi ini menutupi seluruh luasan teras.

Bentuk bukaan, yaitu pintu dan jendela umumnya berbentuk persegi panjang dengan variasi jumlah daun, kombinasi material dan warna. Bukaan juga ditemukan bingkai tebal yang melingkupinya dengan bentukan miring. Lingkup meso menunjukkan bahwa bentukan dasar rumah ini persegi panjang dan berada di antara rumah yang lain. Aspek morfologinya ditunjukkan dengan tidak ada perubahan fungsi rumah atau sejak

arsitektur e-Journal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012 39 dahulu berupa rumah tinggal. Perubahan kecil terdapat pada Jalan Ciliwung 26 dan Jalan Juanda 9C dengan merubah material keramik sekitar tahun 1996 dan 2000. Rumah Jalan Cimadur 11 mengalami perubahan tingkat sedang karena ada perluasan ruang namun tidak merubah denah utama, yaitu fungsi kost dan ruang makan di tahun 1982. (Gambar 4).

1) Kecamatan Klojen

Kecamatan Klojen juga diwakili oleh 3 rumah berikut yang mana memiliki kesamaan ciri dengan rumah lainnya, yaitu rumah Jalan Garbis 4, Jalan Bandung 18 dan Jalan Langsep. Ketiganya sekilas memiliki bentuk yang mirip. Hal ini ditandai dengan bentuk tipologi atap pelana dengan gevel berada di depan dan ketiganya memiliki lebihan atap berupa jambul. Garis lisplank cukup tebal dan di bawahnya terdapat kayu segitiga. Gevel sebagai media untuk hiasan berupa susunan rooster atau garis geometris. Kanopi pada teras tidak menutupi secara penuh atau berupa tambahan. Fasade terdapat hiasan batu tempel kecuali rumah Jalan Bandung 18. Bentuk bukaan pintu dan jendela cukup bervariasi, mulai bentukan persegi panjang dengan ragam daun dan dibingkai miring kecuali rumah jalan Bandung 18 yang sudah berubah. Lingkup meso masih ditandai oleh bentukan dasar persegi atau persegi panjang. Aspek morfologi ditunjukkan dengan tingkat perubahannya. Perubahan sedang berupa penambahan ruang dan susunan denah pada rumah Jalan Garbis 4, yaitu menambah ruang keluarga dan teras pada tahun 1980 serta rumah Jalan Langsep dengan menambah fungsi ruang profesi dokter tahun 1983. Perubahan besar pada rumah Jalan Bandung 18 dengan merubah fungsi ruang keseluruhan dari rumah tinggal menjadi rumah usaha kursus pada tahun 2006. (Gambar 5).

arsitektur e-Journal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012 40

1) Kecamatan Sukun

Sampel Kecamatan Sukun terdiri atas rumah Jalan Niaga 12, Jalan Terusan Dieng 01, dan Jalan Kolonel Sugiono 303 Malang. Ketiganya memiliki ciri yang sedikit berbeda. Hal ini ditandai dengan bentuk tipologi atapnya yang tergeser, namun rumah Jalan Niagai 12 memiliki dinding berventilasi antara dua bidang atap. Rumah ini juga memiliki gevel di samping seolah menonjolkan bidang geser atap. Lisplank cukup tebal dan khusus pada rumah Jalan Kolonel Sugiono 303 terdapat lebihan lisplank sekitar 1 meter. Gevel masih sebagai sarana kreativitas yang hadir dengan hiasan bentuk geometris, susunan rooster secara linear dan perbedaan warna. Dinding depan tidak miring dan banyak hiasan batu tempel. Jenis bukaan hanya berbentuk dasar persegi panjang dengan kombinasi kayu-kaca dan jumlah daun. Teras memiliki bentuk yang menyatu dengan bangunan induk sehingga hanya perlu sedikit perluasan kanopi. Rumah Jalan Niaga 12 tidak memiliki kanopi teras sedangkan rumah Jalan terusan Dieng 01 memiliki lebar kanopi sekitar 0,50 meter sehingga masih terjadi tampias, sedangkan sampel terakhir memiliki kanopi yang menyeluruh pada teras. Lingkup meso ditandai dengan bentuk dasar persegi dan persegi panjang yang terlihat pada denah isometri. Aspek morfologi diketahui dengan jenis perubahan yang hadir pada rumah. Sampel pertama tidak mengalami perubahan antara dahulu sampai sekarang sehingga masuk pada perubahan kecil yang hanya dimungkinkan perubahan warna cat. Sampel kedua mengalami perubahan sedang dengan penggantian material seperti keramik serta pemindahan ruang tangga di tahun 1990-an. Sampel ketiga dengan perubahan sedang dengan merubah ruang depan rumah sebagai fungsi profesi tahun 2008. (Gambar 6).

arsitektur e-Journal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012 41 1) Kecamatan Singosari

Sampel di Kecamatan Singosari hanya ditemukan 3 rumah, yaitu Jalan raya perusahaan 1, Jalan Randu Agung 1 dan Jalan Randu Agung 22. Ketiganya memiliki karakter tipologi yang berbeda. Bentuk atap dengan pelana dan gevel didepan kecuali pada sampel ketiga yang gevelnya di samping dan atap tergeser. Lisplank juga dengan lebihan sekitar 0.5 meter pada sampel ketiga. Fasade polos tidak terdapat ornamen batu tempel pada sampel pertama dan pada fasade terdapat bukaan berupa susunan rooster secara linear. Bentuk bukaan umumnya persegi panjang, namun ada sedikit keunikan, yaitu bentuk trapesium pada sampel kedua. (Gambar 7)

Gambar 6. Proses tipologi dan morfologi Kecamatan Sukun.

arsitektur e-Journal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012 42

Ketiga rumah memiliki teras dengan bentukan yang terpisah dari rumah induk dan umumnya dari atap datar kecuali sampel kedua. Teras sampel pertama ditopang oleh kolom dari besi, sedangkan pada sampel kedua; teras merupakan unsur tambahan yang awalnya tidak ada. Teras pada sampel ketiga merupakan unsur yang sejak awal sudah ada. Lingkup meso dilihat dari isometri interiornya yang menunjukkan bahwa rumah tersebut memiliki tipologi denah yang tidak beraturan atau kombinasi kecuali pada sampel ketiga dengan bentuk denah persegi panjang. Aspek morfologi dapat dilihat dari pertumbuhan rumah dari waktu ke waktu. Sampel pertama mengalami perubahan fungsi sebagai rumah usaha dan penggantian keramik teras sehingga termasuk pada perubahan sedang, yaitu pada tahun 1990. Sampel kedua dengan menambah fungsi teras dan kolom spanyolan sekitar tahun 1988 kemudian pada bagian belakang ditambahkan fungsi ruang makan dan dapur tahun 2010 sehingga tergolong perubahan sedang. Sampel ketiga masih tetap mempertahankan baik bentuk maupun fungsinya sebagai rumah tinggal sehingga tergolong jenis perubahan kecil. (Gambar 7).

2) Kecamatan Lawang

Sampel pada Kecamatan Lawang terdiri atas 3 buah sampel, yaitu rumah Jalan Wahidin 11A, Jalan Wahidin 2 dan Jalan Dr. Cipto 9. Tipologi bentuk diawali dari bentuk atapnya dengan karakter yang berbeda setiap sampel. Sampel pertama memiliki bentuk atap pelana tergeser dengan gevel berada disamping. Pada sisi antara bidang atap terdapat ventilasi berupa susunan rooster secara linear. Sampel kedua memiliki bentuk atap pelana biasa dengan sisi gevel menghadap depan. Bidang gevel terdapat ornamentasi garis dan tekstur kasar. Sampel ketiga memiliki bentuk atap yang terpisah dengan model ‘huruf T’ dengan menonjolkan gevel pada bagian depan. Bentuk lisplank ditonjolkan pada sampel kedua dengan ketebalan dan warna. Dinding depan pada sampel pertama dan ketiga masih dihiasi oleh susunan batu tempel, yang khusus pada sampel ketiga bentuk dinding pentagonal miring yang seolah-olah jatuh. Pada bagian teras umumnya merupakan bagian yang terpisah dengan rumah induk. Teras sampel pertama dengan atap datar dan ditopang kolom miring berbentuk V, sedangkan sampel kedua dan ketiga dengan lebar overstek tidak lebih dari 0.5meter. Bentuk bukaan baik pintu atau jendela dengan model persegi atau persegi panjang, baik material kayu-kaca ataupun sirip. Pada setiap bukaan dibatasi oleh bingkai miring sebagai ciri khas arsitektur jengki. (Gambar 8)

arsitektur e-Journal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012 43 Aspek morfologi terlihat dari pertumbuhan rumah dari waktu ke waktu dan jenis perubahannya. Pertumbuhan sampel pertama sekitar tahun 1990 dengan mengganti ruang paviliun menjadi dapur sehingga tergolong jenis perubahan sedang. Sampel kedua dengan merubah seluruh material lantai menjadi keramik, merubah warna cat serta merubah fungsi garasi menjadi toko, sehingga tergolong jenis perubahan sedang. Sampel ketiga dengan merubah denah dengan memperluas fungsi baru menjadi gereja serta jenis material lantai depan sehingga tergolong jenis perubahan besar.

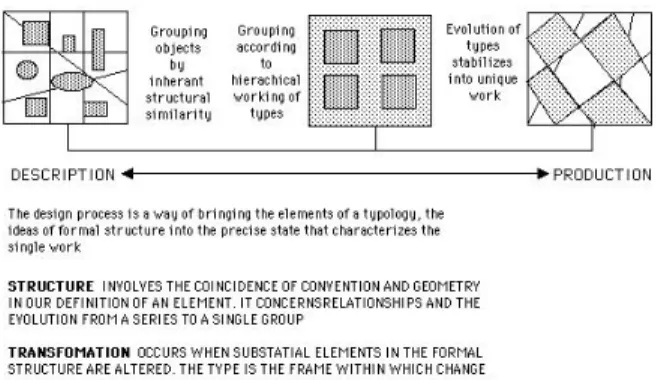

Berdasar uraian tipologi dan morfologi diketahui terdapat beragam tipe. Proses setelah identifikasi adalah menggeneralisasikan tipe. Menurut pendapat dari Schulz (1980), menyebutkan bahwa prinsip tipologi melibatkan kelompok objek lebih dari satu buah atas dasar kesamaan sifat dasar yang berupaya memilah atau mengklasifikasi bentuk keragaman dan kesamaan jenisnya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pengklasifikasian objek arsitektural berdasarkan karakteristiknya (menurut variabel) dengan jumlah lebih dari satu macam yang pada akhirnya digeneralisasikan menjadi satu buah tipe.

Pemrosesan tentang tipe juga dijelaskan Argan dalam Nesbitt (1996), proses ini terjadi dalam dua fase. Tahapan pertama (tipe-formasi) diagram tipologikal didapatkan melalui suatu reduksi dengan proses yang bermacam-macam. Pemrosesan dari diagram tipologikal dapat menghasilkan tipe eksisting yang mempunyai variasi yang baru, dan deformasi (distorsi) dari tipe dapat dikatakan telah terjadi. Deformasi bentuk termasuk di dalamnya adalah rotasi, perpindahan, pembedaan ketinggian, dan lain sebagainya. Tahapan kedua (momen penciptaan bentuk) diagram proses dikenakan dalam semua level tipologikal ke dalam sistem arsitektural tertentu yang dipilih oleh desainer. Tipe ini kemudian dihubungkan dengan ekspresi arsitektural atau gaya.

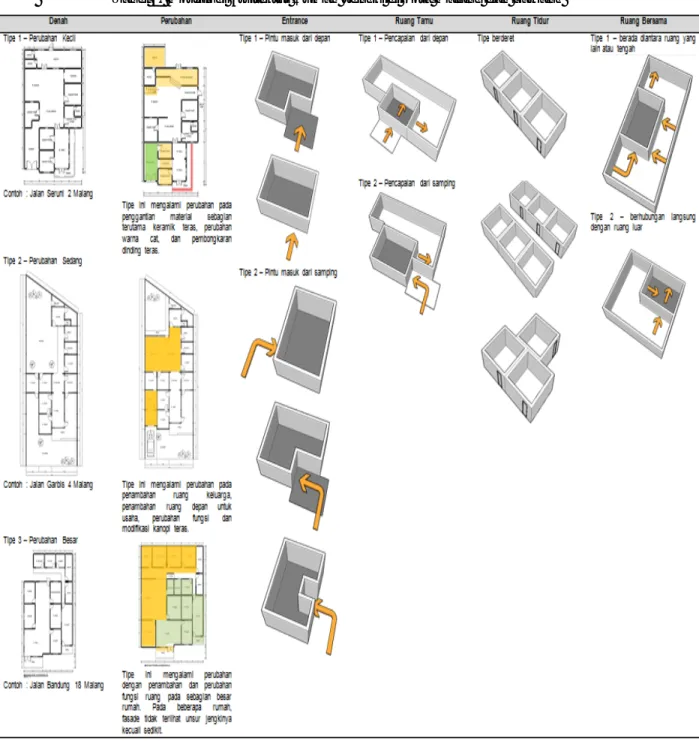

Pada kasus masing-masing sampel di Kota Malang dan Lawang dipilih berdasarkan jumlah karakter yang muncul dan memiliki keunikan tertentu. Pada Tabel 1 merupakan intisari dari tipologi dan morfologi arsitektur rumah jengki. Aspek tipologi memiliki karakter sebagai berikut. Bagian atap-fasade terdapat 14 ragam tipe dengan karakter kuat pelana gevel di depan, samping atau atap tergeser. Bukaan terdiri atas pintu dan jendela yang terdiri atas 11 tipe dengan karakter material kayu, kayu-kaca, dan jumlah daun. Bingkai dan ventilasi terdiri atas 6 tipe dengan karakter bentuk miring. Rooster sebagai lubang angin memiliki 10 tipe dengan varian bentuk persegi, belah ketupat, lingkaran dan sebagainya. Kanopi teras merupakan bagian yang terkadang terpisahkan dari rumah induk, biasanya beratap datar dan memiliki variasi pada penggunaan bentuk kolom. Jumlah tipe pada kanopi teras adalah 3 tipe dengan berdasarkan bahannya. Aspek morfologi memiliki karakter sebagai berikut, jenis denah diwakili oleh rumah yang memiliki

Gambar 7. Pemrosesan tipe. Sumber: Nesbitt (1996)

arsitektur e-Journal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012 44

tingkat perubahan kecil, sedang dan besar. Perubahan kecil hanya ada pada penggantian material seperti warna cat dan material lantai seperti pada kasus Jalan Seruni 2 Malang. Perubahan sedang dengan karakter penambahan dan penggantian fungsi tetapi tidak merubah struktur organisasi ruang denah, contohnya pada kasus Jalan Garbis 4 Malang. Perubahan besar dengan karakter perubahan jenis ruang dan fungsi hingga merubah struktur dan organisasi denah rumah seperti pada rumah jalan Bandung 18 Malang. Aspek interior juga menunjukkan kesamaan arah masuk pada entrance, letak ruang tamu, susunan letak ruang tidur dan ruang bersama.

arsitektur e-Journal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012 45 Kesimpulan

Kajian terhadap tipologi dan morfologi arsitektur jengki ini menghasilkan suatu kesimpulan berupa temuan deskriptif sebagai berikut:

a. Tahun perkembangan, rumah paling awal didirikan pada tahun 1953 dan paling baru

didirikan pada tahun 1967. Corak yang berkembang kebanyakan masih corak awal yang ditandai dengan atap yang tergeser. Tahun perkembangan antara corak awal dan baru bisa overlapping.

b. Kesamaan munculnya elemen jengki, secara morfologis ada beberapa kesamaan

waktu kemunculan elemen arsitektur rumah jengki, bisa jadi karena letaknya berdekatan dan satu pembangun.

c. Kesamaan bentuk dasar, umumnya rumah jengki yang banyak ditemukan adalah

berbentuk denah persegi panjang, baik sisi panjang di depan atau di samping. Hal ini juga berlaku pada corak awal dan corak baru.

d. Kesamaan lokasi, penyebaran arsitektur jengki bisa jadi adanya kesamaan lokasi yang

mana saat pembangunannya hampir bersamaan sehingga produk akhirnya hampir sama.

e. Kesamaan tata ruang, umumnya tata ruang rumah jengki seperti pada rumah indis

yang mengalami modifikasi, letak ruang tamu berada di depan, ada transisi ruang antara ruang tamu dan ruang keluarga.

f. Faktor perubahan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa faktor perubahan

didasari oleh alih kepemilikan, alih profesi, kebutuhan ruang dan selera baru.

g. Jenis perubahan, perubahan yang banyak ditemukan umumnya adalah perubahan

kecil seperti penggantian material pada lantai. Perubahan dengan intensitas sedang ditemukan ketika adanya perubahan fungsi dan menambah ruang, tetapi tidak merubah denah utama. Perubahan intensitas besar ditandai dengan perubahan denah dengan skala yang besar seperti pada rumah Jalan Galunggung 2, yang merubah bagian paviliun menjadi ruang usaha

h. Tahun perubahan, umumnya sang pemilik/penyewa melakukan perubahan pada

seiring dengan kebutuhannya dan antara rumah yang satu dengan yang lainnya berbeda, pada beberapa studi kasus, material yang paling sering dirubah adalah material lantai sekitar tahun 1990-an ketika material keramik mudah ditemukan.

i. Sifat ruang, arsitektur jengki berbeda dengan arsitektur tradisional yang memiliki sisi intangible pada ruangnya. Ruang tercipta bukanlah faktor kebutuhan yang utama,

tetapi secara given oleh builder-nya. Faktor inilah yang menyebabkan perubahan ruang oleh perubahan fungsi saat ini.

Daftar Pustaka

Ardhiati, Y. (2005). Bung Karno Sang Arsitek: Kajian Artistik Karya Arsitektur, Tata Ruang

kota, Interior, Kria, Simbol, Mode Busana dan Teks Pidato 1926-1965. Depok:

Komunitas Bambu.

Dyah, A. (2000). Tipologi Perubahan Wajah Bangunan Rumah Jengki di Kawasan Pakubuwono Jakarta Selatan. Jurnal Teknik Arsitektur Universitas Budi Luhur. Kurniawan, K R. (1999). Identifikasi Tipologi dan Bentuk Arsitektur Jengki di Indonesia

Melalui Kajian Sejarah. Jurnal Teknik Arsitektur Universitas Indonesia. Laporan Penelitian SPP/DPP.

Nasution. (2004). Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara.

Nesbitt, K. (1996). Theorizing A New Agenda for Architecture : An Anthology of

Architectural Theory 1965-1995. New York: Princeton Architectural Press

Prakoso, I. (2002). Arsitektur Jengki, Perkembangan Sejarah yang Terlupakan. (Online). (www.arsitekturindis.com diakses 28 Juni 2010)

arsitektur e-Journal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2012 46

Ratnatami, A. (2005). Aspek Bentuk Arsitektur Bangunan pada Makna Fungsi Bangunan dan Ekspresi Arsitektur Kawasan Koridor (Studi Kasus: Koridor Jl. Jend. Sudirman Surakarta. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

Triyosoputri, E, dan Santoso, I. (2006). Eksplorasi Arsitektur Jengki di Malang. Malang: Grup Konservasi Arsitektur dan Kota Universitas Merdeka Malang.

Triyosoputri, E. (2008). Bangunan Ber-Arsitektur Jengki di Malang; Kajian terhadap Elemen Fasade; Kasus: Rumah Dinas PT. Pindad (Persero) Turen. Laporan

Penelitian. Malang:Universitas.

Widayat, R. (2006). Spirit dari Rumah Gaya Jengki Ulasan tentang Bentuk, Estetika, dan Makna. Jurnal Dimensi Interior. l4, (2): 80-89.