A

NALISISP

ESANM

ORALD

ALAMK

OMUNIKASIT

RADISIONALM

APPANRETASIM

ASYARAKATS

UKUB

UGISP

AGATANANALYSIS MORAL MESSEGES IN MAPPANRETASI TRADITIONAL COMMUNICATION BY THE PAGATAN

BUGIS COMMUNITY

Rumaliadi Agus Santoso, Bachruddin Ali Akhmad, dan Fahrianoor Ilmu Komunikasi, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Gedung Fisip, Banjarmasin; Telp. (0511) 3304595 Email: fahrianoor13@yahoo.co.id

diterima: 22 Desember 2014 | direvisi: 12 Januari 2015 | disetujui: 20 Janauri 2015

ABSTRACT

Mappanretasi (sea party) is a traditional form of communication that is only possessed by the Bugis community Pagatan Tanah Bumbu. Most people assume that Mappanretasi traditional ceremony is a ritual to worship the sea resulting in a shift in the meaning that should the ceremony to give thanks to God Almighty for overflow of grace and god giving has produced abundant marine, Mappanretasi time used as a means of establishing a relationship of friendship between uniting people of diverse ethnic groups with one another in a social environment, interpreted into a ritual to worship the sea. Mappanretasi implementation is still much that is not understood by many parties, giving rise to negative perceptions that essentially moral message contained in the ceremony. The research approach used in this study is a qualitative approach. This type of research is the method of Ethnography James P. Spradley and semiotics of Roland Barthes. The techniques of data collection in this study are in-depth interviews, nonparticipant observation, and study documentation. The results of the analysis and discussion of the study, the traditional ceremonies Mappanretasi has a moral message, the human must be say thanks to God Almighty for grace abundance, sustenance, and health have been given. As well as respect for the human form of local knowledge to the position of human nature which is not as exploiters of nature, but has a moral responsibility and to maintain the balance of nature itself.

Keywords : Moral, Mappanretasi, Traditional communication

ABSTRAK

Mappanretasi (pesta laut) adalah komunikasi tradisional yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis di desa Pagatan, Tanah Bumbu. Banyak orang berasumsi bahwa perayaan tradisional Mappanretasi adalah ritual untuk ibadah atas hasil laut, dalam pergeseran makna perayaan itu berarti berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bersyukur dan berterima kasih atas produksi hasil laut yang melimpah, waktu Mappanretasi digunakan sebagai makna untuk membangun relasi pertemanan antara berbagai masyarakat yang terdiri dari banyak etnis dengan yang lainnya dalam lingkungan sosial, ini ditafsirkan dalam ritual ibadah laut. Penerapan Mappanretasi masih banyak yang tidak dimengerti oleh banyak orang, memberikan sebuah persepsi negatif atas pesan esensial yang terkandung dalam perayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kualitatif. Tipe penelitian ini menggunakan metode etnografi dari James P. Spardley dan semiotik oleh Roland Barthes. Teknik Pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Hasil studi analis dan diskusi bahwa perayaan Mappanretasi adalah sebuah pesan moral, setiap orang harus berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, kelimpahan rezeki, dan kesehatan yang diberikan. Sebaiknya setiap orang harus menghormati bentuk dari pengetahuan lokal dan posisi sifat manusia yang tidak mengekspoitasi alam, tetapi memiliki moral tanggung jawab dan untuk keseimbangan alam itu sendiri.

I.

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia digolongkan kepada masyarakat yang bersifat majemuk, merupakan masyarakat yang terbagi kedalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri dalam masing-masing sub sistem yang terikat dalam satu ikatan primordial, seperti suku bangsa, agama, adat-istiadat, golongan atau kelompok dan sebagainya. Masyarakat majemuk terdiri atas berbagai golongan suku bangsa yang dipersatukan oleh sistem budaya yang terdapat pada masyarakat itu sendiri. Indonesia juga memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda namun tetap satu.

Budaya yang terdapat dalam suatu daerah beraneka ragam dan bervariasi. Hal tersebut disebabkan karena sifat budaya itu sendiri turun temurun dari generasi ke generasi. Budaya yang sudah diyakini sejak dulu, akan dijadikan ritual terus menerus dan bersifat sakral yang dilakukan oleh setiap generasi. Salah satunya upacara tradisional dalam masyarakat Bugis Pagatan setelah berhasil mendapatkan kesuksesan hidup biasanya akan dirayakan upacara adat Mappanretasi dalam bentuk syukuran. Mappanretasi (pesta laut) juga sebuah upacara adat suku Bugis yang hanya dimiliki masyarakat Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.

Dibalik kemeriahan dan makna sosial budaya dari pelaksanaan Mappanretasi tersebut masih banyak yang tidak dipahami banyak pihak sehingga menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa upacara adat Mappanretasi merupakan ritual untuk menyembah laut sehingga terjadi pergeseran makna yang seharusnya upacara untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi ritual untuk

menyembah laut. Dalam usaha mempertahankan kebudayaan. Kebudayaan suku Bugis Pagatan, berbagai cara dapat dilakukan, salah satunya yaitu dengan mengadakan acara Mappanretasi setiap tahunnya, agar kelangsungan nilai-nilai spiritual, moral dan luhur tersebut dapat dipertahankan hingga waktu yang lama.

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Apa pesan moral yang terkandung dalam budaya Mappanretasi suku Bugis di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu? (2) Bagaimana makna pesan moral dalam budaya Mappanretasi?

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pesan moral yang terkandung dalam budaya Mappanretasi suku Bugis Pagatan, dan memahami makna pesan moral dalam budaya Mappanretasi masyarakat suku Bugis Pagatan. Manfaat penelitian ini diharapkan agar Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu dapat berperan aktif dalam menjalankan kegiatan sosialisasi terhadap budaya daerah, bagi Lembaga Adat suku Bugis Pagatan diharapkan dapat memberi masukan dalam melakukan pemahaman agar tidak terjadi pergeseran makna upacara adat Mappanretasi dengan realitas yang sebenarnya, dan bagi pembaca diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang makna pesan moral yang ada di upacara adat Mappanretasi.

primitif dengan cara-cara yang sederhana, seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi tradisional mulai luntur dan jarang digunakan, walaupun masih ada sebagian orang yang masih tetap menggunakannya. Komunikasi sebagai bagian dari tradisi memiliki perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan yang lain. Komunikasi tradisional sangat penting dalam suatu masyarakat karena dapat mempererat persahabatan dan kerja sama untuk mengimbangi tekanan yang datang dari luar.

Menurut Coseteng dan Nemenzo (dalam Fiki Trisnawati 2011) mendefinisikan media tradisional sebagai “bentuk-bentuk verbal, gerakan, lisan, dan visual yang dikenal atau diakrabi rakyat, diterima oleh mereka, dan diperdengarkan atau dipertunjukkan untuk mereka dengan maksud menghibur, menjelaskan, mengajar, dan mendidik”.

Media komunikasi tradisional sering disebut sebagai bentuk folklor, kata folklor adalah pengindonesiaan dari kata inggris folklore yang artinya kata majemuk berasal dari dua kata dasar

folk dan lore, menurut Alan Dundes (dalam James Danandjaya 1982, ha.1) Folk sama artinya dengan kata kolektif dimana sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan. Sedangkan Lore adalah tradisi folk,

yaitu sebagian kebudayaannya yang diwariskan secara turun- temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. folklor dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok besar berdasarkan tipenya (1) folklor Lisan (verbal folklore), (2) folklor sebagian lisan (partly verbal folklore), (3) folklor bukan lisan (non verbal folklore). William R. Bascom (dalam Nurudin 2010, hal.115) mengemukakan fungsi-fungsi pokok folklor

sebagai media tradisional adalah sebagai berikut: (1) sebagai sistem proyeksi (projective system); (2) sebagai pengesahan/penguat adat; (3) sebagai alat pendidikan (pedagogical device); (4) sebagai alat paksaan dan pengendalian sosial agar norma-norma masyarakat dipatuhi oleh anggotanya.

Budaya Mappanretasi termasuk kedalam folklor sebagian lisan karena bentuknya merupakan komunikasi tradisional dengan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan, kepercayaan rakyat, adat-istiadat, upacara, dan pesta rakyat, terdiri dari pernyataan yang bersifat lisan ditambah dengan gerak isyarat yang dianggap mempunyai makna dan dapat dianggap sebagai pembawa rezeki.

Mappanretasi adalah suatu kegiatan yang bersifat ritual dan dilaksanakan secara adat oleh sekelompok masyarakat nelayan Pagatan bersama pemerintah setempat dengan jalan memberikan berbagai macam makanan atau sesaji di laut. Kegiatan upacara yang bersifat tradisional tentu saja mempunyai tujuan, karena masyarakat yang melaksanakan upacara tersebut menginginkan suatu kehidupan yang lebih baik, dan adanya perubahan-perubahan dari tatanan kehidupan.

Kearifan Lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu. Menurut Keraf (2002, dalam Fahriannor 2005) yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Kearifan lokal ini bukan hanya menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi diantara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun. Seluruh kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik sesama manusia, maupun terhadap alam dan Yang Gaib.

Menurut Cangara (2010) pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda, dalam bahasa inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata message, content atau information.

Definisi lain menurut Lillie (dalam Budiningsih 2008) Moral berasal dari bahasa Latin

"mos" (jamak: mores) yang berarti tata cara dalam hidup atau adat istiadat. Sedangkan menurut Suseno (1998, dalam Budiningsih 2008) moral adalah ukuran baik-buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan

warga negara. Dan sedangkan pendapat Ouska dan Whellan (1997, dalam Budiningsih 2008) moral adalah prinsip baik-buruk yang ada dan melekat dalam diri individu/seseorang, walaupun itu berada dalam individu, tetapi moral berada dalam satu sistem yang berwujud aturan.

Menurut Magnis-Suseno (1998, dalam Budiningsih 2008) moral sebenarnya hampir sama dengan norma, namun terdapat perbedaan, dimana norma adalah tolak ukur/alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap, dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu, yang di dalamnya terkandung nilai benar/salah. Norma yang berlaku dimasyarakat indonesia ada lima, yaitu (1) norma agama, (2) norma susila, (3) norma kesopanan, (4) norma kebiasaan, dan (5) norma hukum. Dimana pelanggaran norma biasanya mendapatkan sanksi, tetapi bukan berupa hukuman di pengadilan, contohnya seperti: sanksi dari norma agama ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu hukumannya berupa siksaan di akhirat, atau di dunia atas kehendak-Nya. Sanksi pelanggaran/norma kesusilaan adalah moral yang biasanya berupa gunjingan dari lingkungannya, penyimpangan norma kesopanan dan norma kebiasaan, seperti sopan santun, dan etika yang berlaku di lingkungannya, begitu pula dengan norma hukum, biasanya berupa aturan-aturan atau undang-undang yang berlaku di masyarakat dan telah disepakati bersama.

oleh anggota suatu masyarakat tertentu, sementara itu Koentjaraningrat (dalam Setiadi 2006) mengartikan budaya dengan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar, dan dalam pengertian Van Peursen (1976) kebudayaan sebagai tradisi dengan pewarisan atau penerus norma-norma, adat-istiadat, kaidah-kaidah, dan harta.

Kemudian dua antropolog, A.L Krober dan C.Kluckhon (2001, dalam Fiki Trisnawati 2011), telah membuat kesimpulan sendiri mengenai kebudayaan adalah sebagai berikut:

“Culture consists if patterns, explicit and implicit, of for behavior acquired and transmitted by symbol, constituting the distinctive achievements of human group, including their embodiments inartifacts; the essential core of culture consists of traditional (i.e, historivally derived and selected) ideas and especially their attached values; culture system may, on the hand, be considered as product of action, on the other as conditioning elements of futher action.”

Artinya: “Kebudayaan terdiri dari beberapa pola-pola yang nyata maupun tersembunyi, dari dan untuk perilaku yang diperoleh dan dipindahkan dengan simbol-simbol, yang menjadi hasil-hasil yang tegas dari kelompok-kelompok manusia. Inti pokok dari kebudayaan adalah gagasan-gagasan tradisional (yaitu yang diperoleh dan dipilih secara historis), khususnya nilai-nilai yang tergabung, dipihak lain sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi tindakan selanjutnya.

Budaya sendiri mempunyai beberapa tingkatan yang secara praktis bisa dijelaskan sebagai berikut: 1. Tingkat formal: Dalam tingkat formal, budaya

merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Tingkat informal: Pada tingkatan informal ini, budaya banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan, dan 3. Pada tingkat teknis ini, bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang paling penting. Sehingga terdapat penjelasan logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan.

merupakan hasil fisik (aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat).

Menurut konsep Malinowski (dalam Agus Wiyaka 2003) unsur-unsur kebudayaan meliputi semua kebudayaan yang ada di dunia, baik yang kecil, sedang, besar maupun yang kompleks. Sedangkan Koentjaraningrat (1981, dalam Trisnawati 2011) menyebutkan tujuh unsur kebudayaan, yaitu: (1) Bahasa, (2) Sistem Pengetahuan, (3) Organisasi Sosial, (4) Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi, (5) Sistem Pencaharian Hidup, (6) Sistem Religi, dan (7) Kesenian.

Menurut Setiadi (2006) dengan menganalisis pengaruh akibat budaya terhadap lingkungan seseorang dapat mengetahui, mengapa suatu lingkungan tertentu akan berbeda dengan lingkungan lainnya dan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Beberapa unsur yang berhubungan dengan masalah kebudayaan dan lingkungan: (1) Physical Environment, (2) Cultural Social Environment, (3) Environment Behavior and Process, dan (4) Out Carries Product.

Menurut Agus Wiyaka (2003) ada empat bentuk peristiwa perubahan kebudayaan, yaitu: (1)

Cultural lag, (2) Cultural survival, (3) Pertentangan kebudayaan (Cultural conflict), dan (4) Guncangan kebudayaan (cultural shock).

Dalam proses tersebut terkandung unsur-unsur kebudayaan, salah satunya adalah bahasa. Sedangkan bahasa adalah alat komunikasi. Dengan demikian, komunikasi juga disebut sebagai proses budaya (Nurudin 2010). Komunikasi adalah salah satu wujud kebudayaan, sebab komunikasi hanya bisa terwujud setelah sebelumnya ada suatu gagasan yang akan dikeluarkan oleh pikiran individu. Jika komunikasi itu dilakukan dalam suatu komunitas, maka menjadi sebuah kelompok aktivitas (kompleks aktivitas dalam lingkup komunitas tertentu) yang pada akhirnya komunikasi yang dilakukan tersebut tak jarang membuahkan suatu bentuk fisik, misalnya hasil karya seperti sebuah bangunan, karena bangunan didirikan karena ada konsep, gagasan kemudian didiskusikan (dengan keluarga, pekerja atau arsitek)

dan berdirilah sebuah rumah. Dengan kata lain komunikasi nyata menjadi sebuah wujud dari kebudayaan dan menjadi sebuah proses budaya yang ada dalam masyarakat.

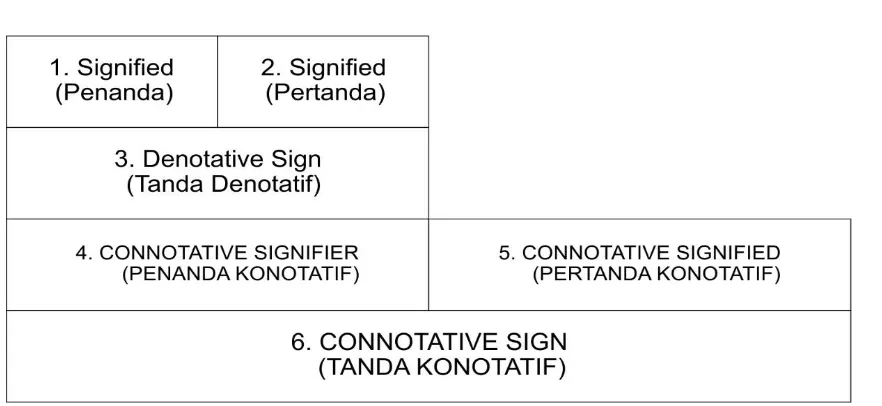

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang dipakai dalam upaya berusaha mencari di dunia, ditengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika atau dalam istilah Barthes, semiologi pada dasarnya ingin mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to signify) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna (meaning) ialah hubungan antara suatu objek atau ide dari suatu tanda. Konsep dasar ini mengikat bersama seperangkat teori yang sangat luas berurusan dengan simbol, bahasa, wacana, dan bentuk-bentuk nonverbal, teori-teori yang menjelaskan bagaimana tanda berhubungan dengan maknanya dan bagaimana tanda disusun secara umum studi tentang tanda merujuk pada semiotika (Sobur 2013). Roland Barthes dalam Cobley dan Litza (1999) membuat sebuah model dalam menganalisis makna dari tanda-tanda, yang dapat dilihat pada Gambar 1.

Dari peta Barthes pada Gambar 1 terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan tanda denotatif adalah penanda konotatif (4). Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar

memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya (Sobur 2013).

Dari peta Barthes diatas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan tanda denotatif adalah penanda konotatif (4). Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keMenurut Spradley (1997) Etnografi berasal dari kata ethno yang berarti bangsa atau suku bangsa, dan graphy yang berarti tulisan. Jadi, etnografi berasal tulisan atau deskripsi mengenai kehidupan sosial budaya suatu suku bangsa dan mendeskripsikan suatu kebudayaan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Malinowski (dalam Spradley 1997) tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya, oleh karena itu, penelitian etnografi melibatkan aktifitas belajar mengenai dunia yang orang yang telah belajar melihat, mendengar, berpikir dan bertindak dengan cara-cara yang berbeda. Tidak hanya mempelajari masyarakat, lebih dari itu, etnografi berarti belajar dari masyarakat.beradaannya (Sobur 2013).

mempunyai konsep dalam bidang tertentu, yakni dalam bidang linguistik

Makna dapat digolongkan kedalam makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya (factual), seperti yang ditemukan dalam kamus. Makna denotatif bersifat publik, terdapat sejumlah kata yang bermakna denotatif namun ada juga yang bermakna konotatif, lebih bersifat pribadi yakni makna diluar rujukan objektifnya. Dengan kata lain makna konotatif lebih bersifat subjektif daripada makna denotatif (Sobur 2013).

Simbol atau sering disebut juga lambang secara etimologis berasal dari kata Yunani “sym-ballaein”

yang berarti melemparkan bersama suatu (benda, perbuatan) dikaitkan dengan suatu ide (Hartoko & Rahmanto, 1998, dalam Trisnawati 2011). Adapula yang menyebutkan “symbolos” yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang (Herusatoto 2000, dalam Trisnawati 2011). Pada upacara Mappanretasi yang penuh dengan simbol ini ada aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap warga masyarakat pendukungnya. Aturan ini tumbuh dan berkembang didalam kehidupan suatu masyarakat secara turun temurun, dengan perannya yang dapat melestarikan ketertiban hidup dalam masyarakat. Disinilah fungsi simbol dalam upacara Mappanretasi sebagai alat komunikasi menjadi nyata, sebab simbol dapat menjadi penghubung antara sesama anggota masyarakat juga sebagai penghubung antara dunia nyata dengan dunia gaib.

Bagi warga masyarakat yang ikut berperan serta dalam penyelenggaran upacara, unsur yang berasal dari dunia gaib menjadi Nampak nyata melalui pemahaman simbol. Dari penjelasan di atas

maka yang dimaksud dengan simbol dalam penelitian ini adalah tanda atau ciri untuk mengungkapkan atau mengekspresikan sesuatu.

II.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian Etnografi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, dengan objek dalam penelitian ini adalah upacara adat Mappanretasi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah Sandro (Pemimpin acara ritual), Sandro dianggap sebagai orang yang mengetahui lebih mendalam tentang budaya Mappanretasi, lalu Kepala Adat, Masyarakat, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer melalui metode wawancara mendalam. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumber data. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, buku-buku, surat kabar, makalah, arsip dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan budaya Mappanretasi.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data berupa reduksi data. Pada tahap ini peneliti melakukan editing, pengelompokan, dan meringkas data yang didapat dari studi dokumentasi, wawancara terhadap Sandro (Pemimpin acara ritual), Sesepuh Adat (Kepala Desa), Masyarakat, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta observasi nonpartisipan terhadap budaya Mappanretasi.

Komponen dari analisis data interaktif selanjutnya adalah penyajian data (data display)

meliputi langkah-langkah mengorganisir data dengan menjalin antar kelompok data dari studi dokumentasi, wawancara, serta observasi nonpartisipan sehingga menjadi terlihat keterkaitan antar satu data dengan yang lainnya untuk memudahkan proses analisis.

Dalam hubungan ini, data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling dikaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan, yaitu model semiotika Roland Barthes (Sobur 2013). Komponen terakhir dari analisis, yaitu penarikan dan pengujian kesimpulan

(drawing and verifying conclusions), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat.

III.

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Mappanretasi

Menurut M. Jafriansyah latar belakang diadakannya upacara adat Mappanretasi dikalangan masyarakat suku Bugis Pagatan dapat diuraikan sebagai berikut: Mappanretasi awalnya dilakukan oleh pihak keluarga Muhammad Saleh pada sekitar

tahun 1850. Muhammad Saleh bermata pencaharian sebagai nelayan, pada suatu hari dia menjala di laut, namun bukan ikan yang terjala melainkan seseorang besurban putih dengan mengenakan baju dan celana berwarna kuning. Muhammad Saleh terkejut dan mengangkat orang tersebut keperahunya sehingga terjadi dialog diantara mereka berdua yang intinya menyepakati yaitu: Pertama, orang tersebut akan menjaga Muhammad Saleh dalam menangkap ikan. Kedua, akan selalu mengenang Muhammad Saleh, dan yang ketiga akan selalu membantu Muhammad Saleh dalam menangkap ikan. Sedangkan sebaliknya Muhammad Saleh juga berkewajiban: Pertama, memberi makan sebagai tanda persaudaraan. Kedua, selalu siap menerima kedatangannya kapan saja, dan yang ketiga selalu mengingat orang itu baik diwaktu senang maupun susah.

Muhammad Saleh mengabulkan permintaan-permintaan tersebut dengan bantuan teknis Sandro, yang menjadi Sandro waktu itu adalah Wa’icu dan Pua’Daceng adik dari isteri Muhammad Saleh sendiri. Sebagai nelayan Muhammad Saleh selalu membawa pulang ikan yang banyak, akhirnya diapun menjadi kaya dan banyak mempunyai anak buah serta beberapa buah perahu. Muhammad Saleh diangkat menjadi pemimpin atau Kepala Toa (Kepala Desa). Setelah menjadi Kepala Toa Muhammad Saleh mengajak masyarakatnya dan bersama-sama memberi sesajen ke laut yang dipimpin oleh Sandro.

yaitu pada hari Senin bulan Sya’ban, pelaksanaannya dilakukan pada jam 06.00 Wita meninggalkan rumah menuju ke laut, dan tepat jam 08.00 Wita, maka penyerahan sesajenpun dilakukan. Pengolahan sesajen dilakukan oleh saudara Muhammad Saleh bernama Wa’Selli. Penyerahan sesajen setahun sekali itu telah menjadi tradisi masyarakat suku Bugis Pagatan, dalam hal ini masyarakat nelayan secara turun-temurun hingga sekarang. Menurut kepercayaan mereka, saudara Muhammad Saleh yang diberi sesajen di laut itu adalah penjelmaan dari nabi Khaidir, yang menjaga laut dan segala isinya.

Dengan nama pesta bertajuk “memberi makan laut” itu, pesta tersebut sempat dilarang oleh Pemerintah Orde Baru ketika Menteri Agama dijabat oleh Munawir Sadzali. Kementerian Agama RI menuding pesta nelayan itu terkait syirik, hal ini mengingat agama yang dianut oleh mayoritas para nelayan etnis Bugis itu adalah Islam. Larangan terhadap pesta nelayan tersebut ternyata tidak final. Pihak Kementerian Agama memberi opsi dengan saran agar mengganti nama pesta berserta prosesi ritual yang disesuaikan dengan tuntunan Islam. Untuk tidak sampai pesta terhambat dan terhenti, maka pihak Panitiapun mengganti tajuk Mappanretasi menjadi Mappanre ri tassi yang artinya makan-makan di laut atau makan di atas kapal. Kegiatan upacara yang bersifat tradisional tentu saja mempunyai tujuan dan pesan moral, menurut pemimpin acara ritual/sandro M. Jafriansyah bahwa:

“Pesan moral yang terkandung di dalam Budaya Mappanretasi adalah (1) Sebagai manusia kita harus selalu pandai mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, rezeki, dan kesehatan yang telah diberikan,

dan (2) Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT kita harus menjaga dan menghormati seisi dunia. Sedangkan tujuan upacara Mappanretasi sendiri adalah agar para nelayan diberikan rezeki yang banyak dalam penangkapan ikan di laut di musim yang akan datang, dan juga meminta perlindungan dari bahaya ombak dan badai, serta bahaya-bahaya lainnya yang dapat mengancam keselamatan jiwa para nelayan, di samping itu juga dimaksudkan sebagai tanda syukur dan terima kasih para nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut yang berlimpah (pada tanggal 16 April 2014)”.

Tokoh-tokoh yang berjasa mengembangkan budaya Mappanretasi, sebagai berikut: 1. Pembakal Suke Bin Laupe, 2. Bapak Sukmaraga petugas perikanan, 3. Sandro Rahim dan Sandro Ladeka, 4. Masry Abdul Ganie, dan 5. Abdul Gani Habbe. Adapun rangkaian pelaksanaan upacara adat Mappanretasi yang akan dilaksakan sebagai berikut: 1. Penetapan Waktu Acara, 2. Pelaku Mappanretasi, 3. Rangkaian Acara Mappanretasi, 4. Persiapan bahan/sesajen dan alat, dan 5. Prosesi Perendaman Beras.

B. Analisis Semiotika Roland Barthes pada Upacara Mappanretasi

1. Makna Denotasi

Dalam makna denotasi 1. Ketan adalah beras pulut yang dimasak, kemudian disajikan disebuah piring. 2. Ketan masak empat warna adalah beras pulut yang dicampur dengan zat pewarna makanan, sehingga ketan tersebut menjadi berwarna kuning, dan merah.

- Warna Merah melambangkan kesan energi, kekuatan, hasrat, erotisme, keberanian. Yang warnanya seperti warna darah.

- Warna Hitam melambangkan perlindungan, pengusiran, mengikat, kekuatan, formalitas, misteri, dan kekayaan. Yang warnanyaseperti warna arang.

- Warna Kuning melambangkan ingatan, imajinasi logis, energi sosial, kerjasama, kebahagiaan, kegembiraan, kehangatan, loyalitas, tekanan mental, persepsi, pemahaman, kebijaksanaan, dan harapan. Yang warnanya seperti warna kunyit.

3. Ayam jantan dan betina merupakan jenis binatang yang termasuk bangsa unggas dan biasa diternak. 4. Ayam jantan dan betina yang dipanggang diperapian, kemudian dijadikan lauk pauk. 5. Pisang raja merupakan tumbuhan dan buah, yang masuk kedalam jenis musa dan banyak macamnya. 6. Telur ayam masak adalah bahan makanan hewani yang direbus dengan air panas sampai matang. 7. Bunga Rampai merupakan campuran bermacam-macam bunga yang elok warnanya dan sedap baunya.

2. Mana Konotasi

Dalam Makna Konotasi 1. Ketan masak dalam sebuah piring, melambangkan kesucian dan hendaknya dalam cara bertingkah laku berkiblat pada agama islam. Pesan moral yang dapat di ambil dalam ketan ini adalah cara bertingkah laku/perbuatan harus sesuai dengan ajaran agama. 2. Ayam jantan dan betina dengan warna bulu yang khusus memiliki makna manusia yang mengadakan selamatan harus mengikuti ushwah dari Nabi Muhammad SAW, dan melambangkan kepasrahan manusia Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pesan moral yang dapat di ambil dalam makna ini adalah

agar manusia memberikan contoh teladan yang baik dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Dua ekor ayam yakni satu jantan dan satu betina yang sudah dipanggang mempunyai makna suatu permohonan manusia yang ikhlas. Pesan moral yang dapat di ambil dalam makna ini adalah manusia dalam melakukan permohonan dengan hati yang ikhlas, dan tidak mengharapkan timbal balik dari permohonannya tersebut. 4. Empat sisir pisang raja, berlambang kesuburan manusia dan berfilsafat seperti pisang segan mati sebelum berjasa. Pesan moral yang dapat di ambil dalam makna ini adalah manusia pasti berkembang dan tidak mau mati sebelum berjasa untuk generasi penerus sebagai penyambung tradisi. 5. Ketan masak (sokko) empat warna perlambang:

- Ketan warna putih adalah perlambang angin. - Ketan warna merah adalah perlambang api. - Ketan warna hitam adalah perlambang tanah. - Ketan warna kuning adalah melambangkan air.

Makna simbol dari empat macam warna ketan (sokko) tersebut adalah perlambang unsur kejadian manusia yang terdiri dari empat unsur yaitu: angin, api, tanah, dan air. Ketan itu pula sebagai percontohan dalam kehidupan manusia agar mau berfilsafat, seperti filsafat ketan bersatu erat dan kokoh tak mudah dipisahkan satu sama lain. Pesan moral yang dapat di ambil dalam makna ini adalah manusia harus bersatu agar tidak mudah terpecah belah.

makna bahwa manusia dalam kehidupannya itu mulia. Pesan moral yang dapat di ambil dalam makna ini adalah sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia adalah makhluk yang paling mulia dan dalam kehidupannya manusia harus memuliakan satu sama lain.

IV.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa upacara Mappanretasi dilihat dari perspektif unsur-unsur komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh Harold D. Laswell bahwa terdapat setidaknya lima unsur dalam proses komunikasi, yaitu siapa yang menyampaikan (sumber/komunikator), apa yang disampaikan (pesan), melalui saluran apa (media) , kepada siapa (komunikan) dan apa pengaruhnya (efek). Dalam upacara Mappanretasi adapun yang menjadi komunikator adalah pemimpin acara ritual/Sandro, dalam hal ini Sandro berperan untuk menyampaikan pesan secara langsung berupa pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta shalawat pada Nabi atas hasil laut yang berlimpah kepada masyarakat umum, melalui media komunikasi tradisional berbentuk folklor sebagian lisan (Upacara Rakyat) dengan bentuk verbal (bahasa) dan non verbal (gerak isyarat), serta bertujuan memberikan efek kognisi kepada masyarakat dalam pendidikan agar selalu menjaga keseimbangan lingkungan.

Upacara adat Mappanretasi merupakan bentuk media komunikasi tradisional yang telah dimasukkan dalam kalender event tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu. Berbicara masalah komunikasi tradisional tentunya tidak terlepas dengan media yang digunakan dalam menyampaikan informasi ataupun pesan yang disebut dengan media tradisional. Media

tradisional merupakan unsur penting dalam komunikasi tradisional yang tentunya harus dipertahankan dan dilestarikan agar eksistensi dari media tradisional tetap terjaga dan tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Media komunikasi tradisional merupakan sarana efektif dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, dengan kondisi sebagian besar adalah masyarakatnya yang tinggal di pedesaan, di pesisir pantai dan gunung, maka sarana untuk menyampaikan informasi yang cocok adalah melalui media kesenian dan upacara rakyat.Seni tradisional merupakan media komunikasi informasi masyarakat yang cukup efektif dan santun, karena dilandasi oleh budaya dan kearifan lokal. Sampai saat ini pun media tradisional masih efektif sebagai media penyampai pesan moral kepada masyarakat. Selain sebagai upacara adat, Mappanretasi juga bertujuan sebagai hiburan bagi penikmatnya.

Upacara Mappanretasi sebagai kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu. Kearifan lokal tersebut terpelihara dengan baik meskipun telah terjadi interkasi dengan dunia luar dan mengalami akulturasi budaya dengan kebudayaan di luar kebudayaan mereka. Upacara Mappanretasi ini bukan hanya menyangkut pengetahuan, pendidikan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan relasi diantara masyarakat suku Bugis Pagatan dibangun, tetapi kearifan lokal berupa upacara Mappanretasi ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk membentuk pola perilaku sesama masyarakat suku Bugis Pagatan, hubungannya dengan alam dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tergambar dari upacara puncak Mappanretasi yang memberikan persembahan terbaik kepada lingkungan (laut) beserta isinya (makhluk hidup), bukan sebaliknya mengotori, dan merusak ekosistem laut.

Bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat suku Bugis tersebut dinilai dengan tiga pendekatan yang dikemukakan oleh Naess (1987, dalam Fahrianoor, 2005) yaitu pertama, biospheric egalitarianisme in principle yang mengakui bahwa organisme atau makhluk hidup adalah anggota statusnya sama. Anggapan ini jika dikaitkan dengan kearifan lokal masyarakat suku Bugis menunjukan bahwa pengetahuan lokal yang mereka miliki adalah pengetahuan lokal yang juga mampu menghormati dan mengakui makhluk atau organisme yang juga hidup disekitar mereka. Kedua, prinsip non

antroposentrisme, prinsip yang beranggapan manusia sebagai bagian dari alam, dan manusia mempunyai keharusan untuk berpartisipasi terhadap alam. Pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat suku Bugis, melalui pengetahuan dan pengalaman mereka telah menunjukan bahwa mereka bukanlah bagian yang terpisah, namun menjadi bagian dari laut itu sendiri. Kehidupan mereka tidak lepas dari unsur laut. Ketiga, prinsip

self-realization, manusia berusaha untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki, tujuannya untuk mampu mempertahankan hidup. Pengembangan diri ini adalah merupakan sebuah proses pembelajaran atas alam. Artinya bahwa manusia mempunyai nilai yang sama dengan alam, manusia selalu tergantung dengan alam, dan manusia harus survive,

kemampuan untuk memahami alam hingga memunculkan nilai-nilai dalam masyarakat menjadi bagian dari kearifan lokal.

suda ada, karena tradisi yang ada dalam masyarakat tidak mudah untuk dihapuskan.

Dilihat dari unsur-unsur kebudayaan yang mempengaruhi lingkungan yaitu Cultural Social Environment, meliputi aspek-aspek kebudayaan beserta proses sosialisasi seperti, norma-norma, adat istiadat, dan nilai-nilai. Dalam hal ini upacara Mappanretasi merupakan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Bugis Pagatan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Environment Behavior and Process, meliputi bagaimana masyarakat menggunakan lingkungan dalam hubungan sosial. Dalam hal ini masyarakat suku Bugis menggunakan lingkungan (laut) sebagai mata pencaharian. Environment Behavior and Process pada akhirnya akan berpengaruh pada Out Carries Product yaitu hasil tindakan masyarakat suku Bugis Pagatan dalam memodifikasi lingkungan fisik untuk membangun rumah di pesisir pantai sebagai tempat tinggal.

Dalam upacara Mappanretasi terdapat simbol seperti verbal dan non verbal, bahasa itu sendiri merupakan sistem tanda verbal yang paling fundamental bagi manusia, sedangkan tanda-tanda non verbal seperti gerak-gerik, sesajen, bentuk-bentuk pakaian, serta beraneka praktek konvensional lainnya, dapat dipandang sebagai sejenis bahasa yang tersusun dari tanda-tanda bermakna yang dikomunikasikan berdasarkan relasi-relasi. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna (meaning) ialah hubungan antara suatu obyek atau idea dan suatu tanda (Littlejohn, 1996, dalam Fiki Trisnawati, 2011). Konsep dasar ini mengikat bersama seperangkat teori yang amat luas berurusan dengan simbol, bahasa, wacana, dan bentuk-bentuk

nonverbal, teori-teori yang menjelaskan bagaimana tanda berhubungan dengan maknanya dan bagaimana tanda disusun. Secara umum, studi tentang tanda merujuk kepada semiotika (Sobur, 2003, dalam Fiki Trisnawati, 2011). Munculnya sebuah tanda pasti memiliki makna atau arti. Misalnya pada sesajen Mappanretasi, Ketan masak dalam sebuah piring melambangkan kesucian manusia dan hendaknya dalam bertingkah laku berkiblat pada agama islam. Namun pemaknaan tanda menurut Barthes tergantung dari perspektif masing-masing individu dalam memaknai sebuah tanda. Sehingga memaknai suatu tanda tersebut dikenal dengan pemaknaan “mana suka”.

Acara penting dan sakral biasanya tidak bisa lepas dari sesajen, seperti pernikahan, dan upacara rakyat yang biasanya menggunakan sesajen, upacara Mappanretasi misalnya, sesajen sebagai simbol yang memiliki makna yang selalu hadir ditengah-tengah acara tersebut. Bisa dikatakan jika tidak ada sesajen maka acara yang akan dilangsungkan kurang lengkap, dan bisa saja acara yang dilangsungkan kurang lengkap tersebut akan gagal untuk dilaksanakan.

dan keberadaannyapun akan melengkapi dari acara yang akan berlangsung.

Dari konsep tersebut dapat dilihat bahwa simbol-simbol yang digunakan seperti yang telah dijelaskan di atas memiliki makna dan pesan moral bagi kehidupan manusia agar selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan rezeki yang telah diberikan kepada masyarakat suku Bugis Pagatan. Penggunaan simbol-simbol dalam Upacara adat Mappanretasi, menceritakan bahwa makna dari simbol tersebut adalah keterkaitan manusia dengan Tuhan-nya. Meskipun masyarakat suku Bugis Pagatan mempercayai adanya penjaga laut, namun unsur keagamaan dalam prosesi ritual ini terlihat dalam tahap tahlilan, zikir, shawalat sebelum persiapan dimulai.

V.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang upacara adat Mappanretasi dengan menggunakan model analisis semiotika Roland Barthes dapat ditarik simpulan pesan moral yang terkandung dalam budaya Mappanretasi suku Bugis Pagatan adalah sebagai berikut: Pesan moral yang terkandung di dalam budaya Mappanretasi, manusia harus pandai Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, rezeki, dan kesehatan yang telah diberikan, sebagai makhluk sosial kita perlu menjalin silahturahmi dan berkomunikasi satu sama lain, agar terciptanya tali persaudaraan yang kuat dalam antar suku dan saling menghargai satu sama lain.

Adapun pesan moral yang terkandung didalam bahan sesajen Mappanretasi, yaitu; (1) Ketan masak dalam sebuah piring memiliki pesan moral agar

bertingkah laku harus sesuai dengan ajaran agama, (2) Ayam jantan dan betina dengan warna bulu yang khusus memiliki pesan moral agar manusia memberikan contoh teladan yang baik dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, (3) Dua ekor ayam yakni satu jantan dan satu betina yang sudah dipanggang memiliki pesan moral agar manusia dalam melakukan permohonan dengan hati yang ikhlas, dan tidak mengharapkan timbal balik dari permohonannya tersebut, (4) Empat sisir pisang raja memiliki pesan moral setiap manusia pasti berkembang dan tidak mau mati sebelum berjasa, (5) Ketan masak (sokko) empat warna memiliki pesan moral agar manusia bersatu agar tidak mudah terpecah belah, (6) Empat butir telur masak memiliki pesan moral bahwa manusia selalu bisa mengatasi halangan dan rintangan dalam kehidupannya, dan (7) Bunga rampai memiliki pesan moral sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia adalah makhluk yang paling mulia dan dalam kehidupannya manusia harus memuliakan satu sama lain.

B. Saran

pembaca agar lebih kritis memaknai pesan dalam suatu budaya, sehingga dalam cara memandang suatu kebudayaan tidaklah keliru, membanding-bandingkan, dan menilai salah maupun benar. Kebudayaan mempunyai nilai-nilai luhur, budi pekerti, dan agama. Sehingga upacara adat Mappanretasi penting untuk terus diselenggarakan, agar budaya lokal tetap lestari, dan generasi penerus diharapkan mampu menjaga nilai kearifan lokal ditengah kemajuan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Budiningsih, Asri. 2008. Pembelajaran Moral.

Jakarta: PT Rineka Cipta

Batennie, Faisal. 2010.

Bugis Pagatan Dan

Budaya Mappanretasi Di Bumi Banua

Banjar. http://faisalbatennie.blogspot.com,

diakses pada 7, Mei 2013

Cangara, Hafied. 2010.

Pengantar Ilmu

Komunikasi.

Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada.

Danandjaya, James. 1986.

Folklor Indonesia.

Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti Pers

Dahlia, Silvana. 2007. Kulkul Alat Komunikasi

Tradisional Masyarakat Bali.Bandung:

Binacipta

Herimanto. 2009. Ilmu Sosial & Budaya Dasar.

Jakarta: Bumi Aksara

Kuswarno,

Engkus.

2008.

Etnografi

Komunikasi. Bandung: Widya Padjadjaran

Mar’ie, Ruslie. 2005.

Antropologi Sosial.

Banjarmasin: Pustaka FISIP UNLAM.

Moleong, Lexy. 2011.

Metode penelitian

Kualitatif.

Bandung:

PT

Remaja

Rosdakarya

Mulyana, dan Rakhmat. 1990.

Komunikasi

AntarBudaya.

Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Nurudin. 2010.

Sistem Komunikasi Indonesia.

Malang: PT Raja Grafindo Persada.

Peursen, Van. 1976.

Strategi Kebudayaan.

Jakarta: Kanisius

Pawito.

2007.

Penelitian

Komunikasi

Kualitatif. Yogyakarta: LKis

Pajeri, Nahrul. 2010. Mappanretasi Pesta Laut.

Gunung Tinggi: Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

Rakhmat, Jalaludin. 1993.

Metode Penelitian

Komunikasi. Bandung: Rosdakarya.

Ruslan, Rosady. 2008.

Metode Penelitian

Public Relations dan Komunikasi. Jakarta:

Rajawali Pers

Sobur, Alex. 2013.

Semiotika Komunikasi.

Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Setiadi, Elly. 2006.

Ilmu Sosial & Budaya

Dasar.

Jakarta: Kencana Prenada Media

Group.

Sajogyo,

Pudjiwati.

1985.

Sosiologi

Pembangunan:

Ciri-ciri

Masyarakat

Tradisional dan Ciri-ciri Masyarakat

Modern.

Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana

Sarman, Mukhtar. 2004. Pengantar Metodologi

Penelitian Sosial.

Banjarmasin: Pustaka

FISIP UNLAM.

Spradley, James. 1997.

Metode Etnografi.

Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya

Wiyaka, Agus. 2003. Pengantar Ilmu Budaya.

Surabaya: Insan Cendekia

2009. Pedoman

Penulisan Skripsi. Banjarmasin: Pustaka

Banua Banjarmasin.

Rujukan dari Skripsi dan Tesis:

Fahrianoor. 2005.

Pemeliharaan Hutan Dan

Pengetahuan Lokal Suku Dayak Upau Dan

Dayak Warukin. Universitas Gadjah Mada.

Wulandari, Fiki Trisnawati. 2011.

Pergeseran

Makna

Budaya

Bekakak

Gamping.

Universitas

Pembangunan

Nasional

Yogyakarta.

Rujukan dari situs resmi:

Situs resmi Analisis Nilai Moral Dalam Novel

http://www.kajiansastra.blogspot.com/

diakses pada 21, Mei 2013.

Situs resmi Pesan Moral Dalam Tulisan

http://www.sabda.org/publikasi/e- penulis/

177/ diakses pada 21, Mei 2013

Situs

resmi

Pesta

Adat

Pagatan