BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

Saat ini banyak terdapat cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda. Ada dua kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana tingkat pendapatan seorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial (Sukino, 2013).

Menurut Syaifullah (2008), penyebab kemiskinan sangat banyak, antara penyebab dan akibat sering berbalik misalnya miskin disebabkan oleh pendidikan yang rendah dikarenakan kemiskinan. Sekurang-kurangnya terdapat dua faktor utama penyebab timbulnya kemiskinan, yaitu :

1. Kemiskinan kebudayaan (cultural) terjadi disebabkan adanya kesalahan pada subjek. Misalnya, malas, apatis, tidak percaya diri, gengsi, tidak memiliki jiwa wirausaha, serta tidak mempunyai kemampuan dan keahlian.

miskin. Misalnya, pemerintah yang tidak adil, birokrasi yang lemah, serta minimnya kesadaran hukum.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: 1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan

sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. 2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

kemiskinan ditandai oleh pendapatan perkapita wilayah yang rendah, persentase rawan gizi yang tinggi, umur harapan hidup rendah disertai rata-rata tingkat pendidikan rendah. Disamping itu, kondisi pemukiman, transportasi, sarana air bersih, jalan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan dan fasilitas umum lainnya tidak mencukupi (Supriatna, 2000).

Pengukuran kemiskinan menurut BPS telah menghitung jumlah persentase penduduk miskin. Metode yang digunakan dalam penentuan penduduk miskin adalah dengan menggunakan metode batas atau garis kemiskinan melalui data Modul Konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Batas kemiskinan ini merupakan besarnya rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan (BPS, 2010).

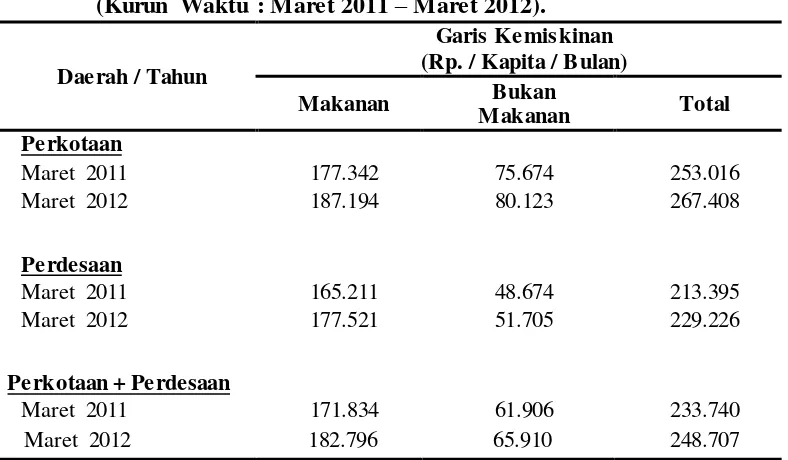

Tabel 1. Garis Kemiskinan Miskin Menurut Daerah dan Komponennya Sumber : Badan Pusat Statistik 2012.

Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa Garis Kemiskinan untuk daerah perkotaan pada Maret 2012 adalah Rp.267.408/kapita/bulan dan untuk daerah perdesaan pada Maret 2012 adalah Rp.229.226/kapita/bulan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM) (BPS, 2012).

2.2 Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Untuk menghitung biaya dan pendapatan dalam usahatani dapat digunakan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan nominal (nominal approach), pendekatan nilai yang akan datang (future value approach), dan pendekatan nilai sekarang (present value approach). Namun pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan nilai sekarang (present value approach), yaitu, pendekatan yang memperhitungkan semua pengeluaran dan penerimaan dalam proses produksi pada saat dimulainya proses produksi (Suratiyah, 2009).

Pendapatan usahatani mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani dari penggunaan faktor-faktor produksi kerja, pengelolaan dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan ke dalam usahatani. Barangkali ukuran yang sangat berguna untuk menilai penampilan usahatani kecil adalah penghasilan usahatani. Angka ini diperoleh dari pendapatan usahatani dengan mengurangkan bunga yang dibayarkan kepada modal pinjaman (Soekartawi, 1995).

Selanjutnya Soekartawi (1995) menyatakan bahwa penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Pernyataan ini dapat dituliskan sebagai berikut,

TR = Y . Py

dimana,

TR = Total penerimaan (Rp.) Y = Produksi (kg)

Menurut Soekartawi (1995), pendapatan petani dari usahatani dapat dihitung dengan menggunakan rumus,

π = TR – TC dengan,

π = Pendapatan (Rp.) TR = Total penerimaan (Rp.) TC = Total biaya produksi (Rp.)

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam analisis ini akan digunakan empat ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (Gini Ratio), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks-L (BPS, 2012).

Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator pemerataan. Pemerataan akan terwujud jika proporsi pendapatan yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu sama besarnya dengan proporsi kelompok tersebut. Misalnya jika sekelompok masyarakat yang proporsinya sebesar 40% dari total penduduk maka seharusnya mereka juga menguasai pendapatan sebesar 40% dari total pendapatan. Ada sejumlah alat untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Alat yang lazim digunakan adalah Gini Ratio dan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia (Hasrimi, 2010).

bervariasi mulai dari nol (kesamarataan sempurna) sampai dengan satu (ketidakmerataan sempurna). Untuk menghitung besarnya nilai Gini Ratio dapat digunakan rumus berikut :

Yi = Proporsi jumlah pendapatan RT kumulatif i = Index yang menunjukkan nomor sampel

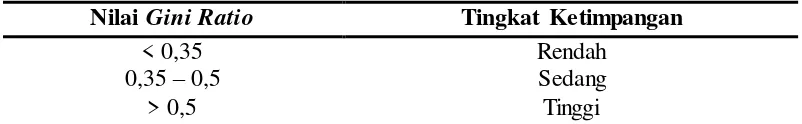

Nilai indeks Gini ada diantara 0-1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini adalah 0 maka artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Kategori tingkat ketimpangan berdasarkan nilai dari indeks Gini (Gini Ratio) dibagi kedalam

tiga kriteria sebagaimana tertera pada Tabel 2 berikut ini : Tabel 2. Indikator Ketimpangan Gini Ratio.

Nilai Gini Ratio Tingkat Ketimpangan

< 0,35 Rendah

0,35 – 0,5 Sedang

> 0,5 Tinggi

Sumber : http://statistikaterapan.files.wordpress.com

sampai terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase pendapatan digambar pada sumbu vertikal. Kurva Lorenz dapat dilihat pada Gambar 1 :

Sumber : Todaro (1995)

Gambar 1. Bentuk Kurva Lorenz

19,8% dari jumlah pendapatan. Semakin tinggi derajat ketimpangan maka kurva Lorenz akan semakin melengkung (cembung) dan semakin mendekati sumbu horizontal sebelah bawah (Todaro,1995).

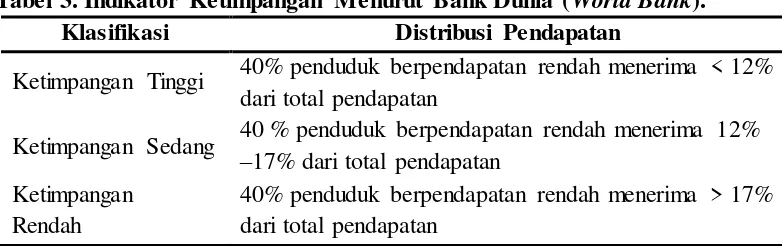

Menurut BPS (2012), selain penggunaan koefisien Gini (Gini Ratio) yang dilengkapi dengan kurva Lorenz, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan juga dapat diukur dengan menggunakan kriteria yang ditentukan Bank Dunia (World Bank). Ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan kriteria Bank Dunia (World Bank) ini diperoleh dengan menghitung persentase jumlah pendapatan dari 40% kelompok penduduk berpendapatan terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Bank Dunia (World Bank) mengklasifikasikan tingkat ketimpangan berdasarkan tiga kategori seperti yang terlihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Indikator Ketimpangan Menurut Bank Dunia (World Bank). Klasifikasi Distribusi Pendapatan

Ketimpangan Tinggi 40% penduduk berpendapatan rendah menerima < 12% dari total pendapatan

Ketimpangan Sedang 40 % penduduk berpendapatan rendah menerima 12% –17% dari total pendapatan

Ketimpangan Rendah

40% penduduk berpendapatan rendah menerima > 17% dari total pendapatan

Sumber : Badan Pusat Statistik 2012

2.3 Penelitian Sebelumnya

koefisien Gini sebesar 0,437. Pendapatan dari sekor pertanian memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap terjadinya ketimpangan pendapatan. 2. Menurut penelitian Prida (2009), yang dilakukan di Lingkungan 9 Kelurahan

Pulo Brayan Kota kecamatan Medan Barat kota Medan, menyatakan bahwa tingkat kemiskinan pengolah ikan rebus di daerah tersebut menurut kriteria Sayogyo 360 kg beras per orang/tahun adalah berada di atas garis kemiskinan dan berdasarkan kriteria Upah Minimum Regional sebesar Rp 1.048.000 adalah berada dibawah garis kemiskinan.

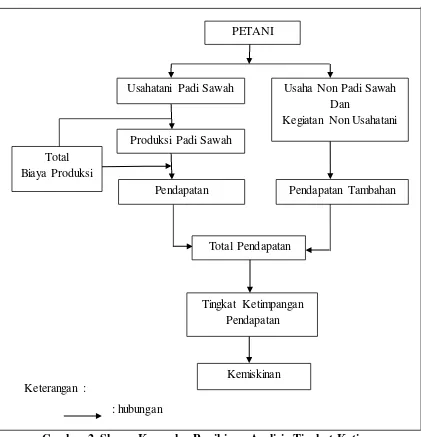

2.4Kerangka Pemikiran

Pada umumnya masyarakat desa yang mayoritas petani memiliki keragaman matapencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarga, artinya walaupun suatu keluarga telah memiliki usahatani utama namun tetap berupaya untuk mengusahakan berbagai jenis cabang usahatani yang lain maupun kegiatan bukan usahatani. Sumber pendapatan usahatani non padi sawah meliputi, palawija (jagung, ubikayu, kelapa, kelapa sawit, karet, dan lainnya), hortikultura (kacang tanah, kacang kedelai, sawi, tomat, timun dan lainnya), beternak, nelayan.

Sumber pendapatan yang berasal dari luar usahatani terdiri dari sektor formal seperti pegawai negeri, ABRI, dan sector informal seperti berdagang, usaha industry, pekerja bangunan dan jasa. Sumber pendapatan non usahatani di desa penelitian meliputi buruh, pedagang atau wiraswasta.

Untuk memperoleh suatu pendapatan dari usahatani padi sawah, terlebih dahulu petani padi sawah harus menghitung berbagai jenis biaya pengeluaran dari proses prapanen hingga pascapanen dari usahatani padi sawah mereka. Biaya pengeluaran ini disebut juga dengan biaya produksi, yang terdiri dari:

penyusutan peralatan pertanian

upah tenaga kerja

penggunaan sarana produksi

biaya PBB, pengairan, sewa lahan dan lainnya

Pendapatan petani dari usahatani padi sawah ini kemudian ditambahkan dengan pendapatan yang berasal dari usahatani lain dan dari luar usahatani. Sehingga menghasilkan sebuah perhitungan baru yang disebut dengan total pendapatan petani padi sawah. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Untuk lebih jelas lagi mengenai kerangka pemikiran yang digunakan dapat dilihat pada skema kerangka pemikiran pada Gambar 2 dibawah ini :

Keterangan :

: hubungan

Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Petani Padi Sawah

Usahatani Padi Sawah

PETANI

Usaha Non Padi Sawah Dan

Kegiatan Non Usahatani Produksi Padi Sawah

Pendapatan Pendapatan Tambahan

Total Biaya Produksi

Total Pendapatan

Kemiskinan Tingkat Ketimpangan

2.5 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan petani padi sawah didaerah penelitian berada pada ketegori tinggi, baik menurut indikator ketimpangan Gini Ratio maupun indikator ketimpangan Bank Dunia.

2. Sumber-sumber pendapatan petani padi sawah cukup beragam dan pendapatan dari usahatani padi sawah mampu memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap total pendapatan petani padi sawah didaerah penelitian.