DAFTAR ISI

1.4.3 Makna perbuatan jahat (crime): Apa itu kejahatan...11

1.5 Metode Penelitian...17

1.6 Sistematika Penulisan...19

BAB II...22

DASAR PENGKRIMINALISASIAN SUATU PERBUATAN...22

2.1 Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)...22

2.1.1 Arti kebijakan criminal (criminal policy) dan kebijakan hukum pidana (penal policy) dan hubungan antara keduanya...22

2.1.2 Manfaat perumusan kebijakan pidana...25

PENGERTIAN KARTEL DAN DASAR KRIMINALISASI KARTEL...38

3.1 Pengertian kartel secara umum...38

3.2 Pengertian kartel berdasarkan unsur Pasal 11 UU No.5/1999...39

3.3 Ciri-ciri kartel...42

3.4.1 Terkait makna (arti) kejahatan: kartel merupakan suatu kejahatan...46

3.4.1.1 Berdasarkan pendekatan teori normatif...46

3.4.1.2 Berdasarkan pendekatan konsekuensi perbuatan...49

3.4.1.3 Berdasarkan kriteria-kriteria untuk menentukan suatu perbuatan suatu kejahatan...49

3.4.2 Terkait tujuan hukum pidana...51

3.4.3 Terkait fungsi hukum pidana...52

3.4.4 Dampak buruk kartel...53

3.4.4.1 Kartel secara analogis dan asosiatif merupakan pencurian...53

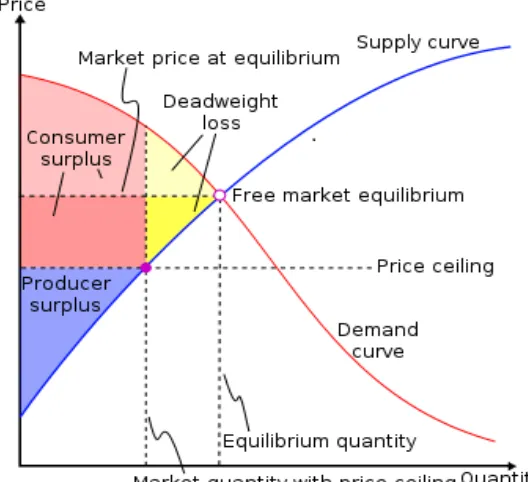

3.4.4.2 Pengalihan surplus konsumen kepada produsen merupakan pencurian sehingga perbuatan pengalihan tersebut dikriminalisasi ...55

3.4.4.3 Kartel menyebabkan kerugian ekonomi terhadap konsumen, pelaku usaha, dan kesejahteraan umum...58

BAB IV...70

STRATEGI PRISONER’S DILEMMA: DILEMA PENDEKATAN SANKSI PIDANA PENJARA, SANKSI PIDANA DENDA, DAN/ATAU GANTI RUGI PERDATA...70

4.1 Prisoner’s Dilemma...71

4.1.1 Sejarah penentuan sanksi atas kartel di Amerika Serikat...71

4.1.2 Strategi Prisoner’s Dilemma dan tarik-menarik antara sanksi pidana penjara, pidana denda dan/atau ganti rugi perdata dalam skema strategi prisoner’s dilemma...81

4.2.1 Gambaran umum tentang Teori Efek Jera Kartel (Cartel Deterrence)...89

4.2.2 Teori Efek Jera Kartel Awal di Amerika Serikat (Sebelum Program Corporate Leniency 1993)...90

4.2.3 Dampak Corporate Leniency Program 1993 Amerika Serikat dalam mengurangi kartel (Efek Jera Kartel)...92

4.2.3.1 Kunci observasi pertama: dua ciri utama dari Corporate Leniency Program 1993...94

4.2.3.2 Kunci observasi kedua: Interdependensi p dan F...96

4.3. Kemungkinan penerapan strategi prisoner’s dilemma di Indonesia untuk menghancurkan kartel dan meningkatkan efek jera sanksi atas kartel...97

4.4. Kerancuan dan/atau Absurditas Penentuan Sanksi Terhadap Kartel Berdasarkan UU No. 5/1999...100

4.4.1 Pasal 47 dan 48 tidak merumuskan secara jelas subyek sanksi...101

4.4.2 Sanksi pidana penjara untuk orang-perseorangan dihilangkan...102

4.4.3 Absurditas penentuan “denda” administrasi dan “denda” pidana...103

4.4.4 Metode penghitungan lama kurungan akibat tidak dibayarnya pidana denda dalam Pasal 48 UU No. 5/1999 tidak sesuai dengan metode penghitungan yang ditentukan pasal 30 ayat (4) KUHP...105

4.5. Kaitan Antara Penentuan Sanksi Pidana Penjara, Pidana Denda, dan/atau Ganti Rugi Perdata Dalam Strategi Prisoner’s Dilemma Dengan Prinsip Ultimum Remedium...107

BAB V...110

PENUTUP...110

5.1 Simpulan...110

5.2 Saran...111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 11 juncto 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat (UU No.5/1999) menentukan bahwa kartel dikriminalisasi. Namun, tidak ada penjelasan tentang dasar kriminalisasi kartel baik dalam batang tubuh UU No.5/1999 maupun dalam penjelasannya. Selain itu, naskah akademik undang-undang tersebut tidak membahas tentang dasar kriminalisasi kartel maupun cara menentukan sanksi pidana atas kartel. Padahal dalam penerapan UU No.5/1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara implisit sudah menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus kartel minyak goreng,1 atau setidaknya KPPU tidak secara eksplisit menyatakan sanksi apa yang dijatuhkan atas para terlapor dalam kasus kartel minyak goreng serta pasal yang digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman.2

Dalam putusan KPPU tentang kartel minyak goreng, KPPU “menghukum Terlapor ... untuk membayar denda sebesar ... yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran ...(Pendapatan Denda

1 Pembacaan Putusan Perkara Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia. Bisa dilihat di

http://www.kppu.go.id/baru/index.php?

type=art&aid=1140&encodurl=06%2F07%2F10%2C12%3A06%3A32. Kunjungan terakhir tanggal 7 Juni 2010.

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).”3 “Denda pelanggaran” kelihatannya merupakan istilah yang merujuk pada sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 48 ayat (1) UU No.5/1999 yang menentukan “Pelanggaran terhadap ketentuan .... diancam pidana denda.” Meskipun dalam praktiknya, KPPU tidak pernah secara eksplisit menjatuhkan sanksi pidana denda. Bahkan, bisa dikatakan pasal 48 UU No.5/1999 merupakan pasal mati.

Kesimpangsiuran seperti yang dijelaskan di atas berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal dibagi menjadi kebijakan pidana penal (sanksi pidana) dan non-penal. Di sinilah prinsip ultimum remedium tercermin, yaitu bahwa tidak semua perbuatan yang merugikan (dalam hukum positif) perlu dihukum dengan penjatuhan sanksi pidana. Kebijakan pidana, baik penal maupun non-penal pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang terkait erat dengan kebijakan kesejahteraan sosial (social welfare policy). Hal ini dikumandangkan dalam laporan Kursus Latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1979 sebagai berikut:

“Most group members agreed some discussion that “protection of the society” could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like “happiness of citizens”, “a wholesome and cultural living”, “social welfare” or equality”.4

3Ibid.

Terkait kebijakan pidana kartel, perlindungan masyarakat, yang mencakup perlindungan atas kesejahteraan ekonomi, menjadi tujuan utama atau tujuan akhir dari kebijakan sosial (yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan sosial). Oleh karena itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah dinamika interaksi antara sanksi dalam ranah kebijakan pidana dan sanksi di luar ranah kebijakan pidana (seperti sanksi perdata dan administrasi) dalam menciptakan perlindungan masyarakat atas kesejahteraan ekonomi. Kajian terhadap fleksibilitas penjatuhan sanksi pidana dan sanksi lainnya seperti sanksi perdata dan administrasi bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sanksi tersebut sehingga pada gilirannya dapa meningkatkan dan memaksimalkan fungsi efek jera dari sanksi. Berhubung kebijakan pidana juga terkait erat dengan kesejahteraan sosial, maka kajian tentang fleksibilitas sanski (penal maupun non-penal) merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat (kesejahteraan ekonomi). Dengan kata lain, penjatuhan sanksi harus memiliki fungsi kemanfaatan (utilitarianisme) yang indikatornya bisa dilihat dari meningkatnya atau maksimalnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan.

Kartel pada dasarnya merupakan ancaman bagi kesejahteraan ekonomi sehingga perumusan kebijakan pidana merupakan suatu syarat untuk menjamin kesejahteraan ekonomi tersebut. The Organisation for Economic Co-operation and Development (“OECD”) melaporkan bahwa 16 (enam belas) kartel global yang terdeteksi menyebabkan hilangnya efisiensi ekonomi dalam perdagangan lebih dari US$ 55 milyar.5 Dengan kata lain, hak ekonomi konsumen global sebesar US$ 55 milyar dicuri atau ditipu oleh pelaku kartel. OECD juga menyatakan bahwa kartel merupakan bentuk pelanggaran paling buruk dari hukum persaingan usaha.6 Kementerian Perkembangan Ekonomi (Ministry of Economic Development) Selandia Baru dalam laporan Regulatory Impact

Assessment tentang dasar kriminalisasi kartel di Selandia Baru pada awal tahun 2010 menjelaskan bahwa kartel merupakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya efisiensi ekonomi.7 Harga pasar/kompetitif barang dan/atau jasa tidak tercipta karena pelaku usaha terkait meniadakan kompetisi diantara mereka. Umumnya harga yang tercipta dari kartel jauh lebih tinggi dari harga pasar/kompetitif karena pelaku usaha terkait ingin meraup marjin keuntungan yang lebih besar dari penjualan per satuan produk dan/jasa mereka. Dampak buruk ini tidak hanya merugikan konsumen, namun juga pelaku usaha lain (baru), persaingan, kualitas barang, dan terhadap semangat inovasi dan pengembangan teknologi.

Selanjutnya, terdapat masalah terkait dengan penentuan sanksi atas kartel. Sanksi atas kartel pada dasarnya terdiri dari, berdasarkan urutan hierarki, sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana. Urutan hierarki ini tidak secara eksplisit ditentukan dalam UU No.5/1999, namun merupakan pendapat sarjana dalam menginterpretasi ketentuan sanksi.8 Sementara itu, parameter atau takaran

6 R. Hewitt Pate, Anti-cartel Enforcement: The Core Antitrust Mission, disampaikan kepada theBritish Institute of International and Comparative Law pada Third Annual Conference on International and Comparative Competition Law (May 16, 2003), Lihat:

http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/201199.htm (kunjungan terakhir tanggal 20 Mei 2010).

7 Manatu Ohanga, Cartel Criminalisation, Ministry of Economic Development, Discussion Document for Regulatory Impact Assessment, (Ministry of Economic Development: New Zealand, January 2010), hal 18.

penentuan sanksi tersebut masih terkesan tidak jelas. Pasal 47 ayat (2) f menentukan bahwa KPPU mempunyai kewenangan untuk menetapkan pembayaran ganti rugi, sementara pasal 47 ayat (2) g memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menetapkan denda administrasi.

Masalah yang timbul adalah ketidakjelasan dasar ganti rugi dan ketidakjelasan perbedaan denda administrasi dengan denda pidana. Ganti rugi merupakan konsep yang dikenal dalam ranah hukum perdata yang batu ujinya terletak pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Pertanyaannya adalah apakah KPPU merupakan pihak yang dirugikan? Padahal, kartel merupakan tindakan yang menyebabkan kerugian, terutama, terhadap konsumen. Terkait denda administrasi, walaupun Pedoman KPPU tentang ketentuan Pasal 47 tentang tindakan administratif menentukan penghitungan denda administrasi, KPPU dalam praktiknya tidak menjelaskan dasar perhitungan jumlah denda administrasi yang dijatuhkan kepada para terlapor.9 Masalah yang muncul dari ketidakjelasan parameter penentuan sanksi ini mempunyai akibat yang buruk terkait konteks kepastian dan keadilan hukum. Para terlapor atas pelanggaran ketentuan kartel berdasarkan UU No.5/1999 dijatuhkan hukuman denda dengan jumlah tertentu tanpa mengetahui dasar penentuan sanksi tersebut.

Kajian tentang penentuan sanksi atas kartel menjadi penting untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas sanksi untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku kartel. Kebijakan perumusan sanksi yang tidak jelas juga

mempunyai dampak terhadap prinsip ultimum remedium. Pada dasarnya, prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa penyelesaian pidana harus menjadi alternatif penyelesaian terakhir setelah semua semua alternatif penyelesaian masalah telah dilakukan dan gagal atau tidak efektif. Ketidakjelasan penentuan sanksi atas kartel berdampak kepada efektifitas dan efisiensi sanksi sehingga tidak jelas kapan sanksi pidana harus dijatuhkan. Padahal sanksi pidana dijatuhkan setelah sanksi lainnya tidak efektif dan/atau efisien.

Ketiadaan naskah akademik yang komprehensif dan kajian tentang (i) dasar kriminalisasi kartel dan (ii) penentuan sanksi atas kartel merupakan salah satu akibat dari transplantasi nilai-nilai hukum asing ke dalam hukum Indonesia. Pasca krisis moneter pada tahun 1998, Indonesia terlilit hutang yang besar akibat hutang luar negeri. Pada tahun 1996 hutang luar negeri Indonesia adalah USD 128,941 milyar,10 pada tahun 1997 sebesar USD 136,173 milyar,11 dan terjadi lonjakan besar pada tahun 1998 yaitu sebesar USD 150,875 milyar.12 International Monetary Fund, yang merupakan pemberi pinjaman terbesar,13 mendesak agar Indonesia membuat legislasi tentang hukum persaingan usaha untuk melindungi

10 Emmy Hafild, Daris Furqon, et.al., Addicted to Loan: The World Bank Foot Prints in Indonesia, WALHI (Indonesian Forum for Environment), hal 1. Lihat

http://www.asienhaus.de/public/archiv/WB-and_Indonesia_Walhi_paper.pdf. Kunjungan terakhir 22 Juni 2010.

11Ibid.

kepentingan investor yang berkepentingan di Indonesia. Pada tahun 1999 disahkan UU No.5/1999 yang rumusan pasalnya sepintas lalu merupakan transplantasi dari hukum persaingan usaha di Amerika Serikat. Contohnya, pengenalan istilah trust dalam UU No.5/1999 padahal hukum Indonesia tidak mengenal lembaga trust.

Pada tahun 2008, legislator Australia mengesahkan ketentuan yang mengkriminalisasi kartel.14 Sementara Selandia Baru, pada awal tahun 2010, Selandia Baru membahas tentang kemungkinan pengkriminalisasian kartel.15 Dasar kriminalisasi kartel dikaji secara mendalam melalui Regulatory Impact Assessment tentang kriminalisasi kartel. Dalam RIA tersebut, terlihat jelas bahwa kebijakan pidana bertujuan untuk meningkatkan efek jera dari sanksi atas kartel. Alasan kriminalisasi kartel juga tercermin dari paparan kajian tersebut tentang sifat kartel yang sulit dideteksi, terorganisasi dengan baik, dilakukan oleh mereka yang punya kedudukan terpandang dalam masyarakat, merugikan konsumen, dan yang lebih sulit lagi adalah untuk diatasi.

13Ibid.

14 Trade Practices Amendment (Cartel Conduct and other Measures) Bill 2008. Lihat

http://www.mondaq.com/australia/article.asp?articleid=93050. Kunjungan terakhir tanggal 22 Juni 2010.

Selain alasan di atas, RIA Selandia Baru merupakan rujukan yang berguna karena RIA tersebut juga menggunakan kajian dari OECD tentang kartel. Kajian OECD merupakan rujukan yang cukup universal karena di dalamnya terkandung studi internasional tentang kriminalisasi kartel dan rangkuman tentang kebijakan kartel dari semua negara anggota OECD, termasuk negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Brazil, Australia, Meksiko, dan Britania Raya.16 Kebijakan-kebijakan dari semua negara anggota OECD tersebut bisa menjadi cerminan dari kebijakan kriminalisasi kartel maupun penentuan sanksi atas kartel yang universal.

Terkait dasar penentuan sanksi dan efektifitas serta efisiensi sanksi, Amerika Serikat merupakan rujukan studi yang cukup berguna. Hukum tentang persaingan usaha di Amerika Serikat diletakkan pada Sherman Act 1890 dan Clayton Act 1914. Kedua undang-undang ini merupakan batu pondasi dari hukum persaingan usaha di Amerika Serikat serta merupakan salah ketentuan hukum persaingan paling tua di dunia. Dalam menentukan sanksi, mengukur efektifitas dan efisiensi sanksi atas kartel, serta meningkatkan efek jera dari sanksi atas kartel, Department of Justice Amerika Serikat menggunakan game theory prisoner’s dilemma. Prisoner’s dilemma terjadi ketika polisi memisahkan 2 pihak ke ruang yang berbeda dan masing-masing diberikan tawaran yang sama. Strategi ini efektif ketika 2 (dua) pihak berkehendak untuk mengejar kepentingan masing-masing dan bertindak secara rasional-egois (rationally selfish manner).17

16 OECD, Hard Core Cartels: Third Report on the implementation of the 1998 Council Recommendation. Lihat di http://www.oecd.org/dataoecd/58/1/35863307.pdf (kunjungan terakhir 25 Juni 2010).

17 Christopher R. Leslie (1), Symposium The Antitrust Enterprise: Principle and Execution,

Metamorfosis penentuan sanksi atas kartel di Amerika Serikat dari pra-1993, tahun 1993-2004, serta pasca 2004 menunjukkan bagaimana prisoner’s dilemma merupakan strategi yang tepat dalam menentukan sanksi atas kartel yang efektif dan efisien. Strategi prisoner’s dilemma menunjukkan tarik-menarik antara sanksi pidana penjara, pidana denda, dan ganti rugi perdata sehingga dapat diukur dengan lebih akurat kapan sanksi tertentu dijatuhkan dengan tujuan untuk menciptakan efek jera yang maksimal.

Alasan lain mengapa Penulis merujuk pada kebijakan Amerika Serikat terkait penentuan sanksi atas kartel dan strategi untuk menangani kartel adalah karena (i) hukum persaingan usaha Amerika Serikat merupakan yang paling tua umurnya, (ii) hukum persaingan usaha Amerika Serikat banyak dirujuk dalam perumusan kebijakan kartel dan bahkan Amerika Serikat merupakan salah satu negara pertama yang mengkriminalisasi kartel, dan (iii) di satu sisi, strategi ekonomi (game theory), berkembang pesat di Amerika Serikat dan, di sisi lain, perkawinan disiplin ilmu hukum dan ekonomi melahirkan strategi yang efektif dan efisien dalam penanganan kejahatan kartel.

1.2 Pokok Permasalahan

1. Bagaimana dasar kriminalisasi kartel di Indonesia?

2. Bagaimana dasar kriminalisasi kartel di Selandia Baru dan di Amerika Serikat?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaparkan dasar kriminalisasi kartel berdasarkan pasal 11 juncto pasal 48 UU No. 5 tahun 1999, serta perumusan sanksi atas kartel berdasarkan Pasal 47 dan 48 UU No. Tahun 1999.

2. Untuk memaparkan dasar kriminalisasi kartel di Selandia Baru dan Amerika Serikat dan selanjutnya digunakan sebagai model untuk membandingkan dasar kriminalisasi kartel antara Indonesia dengan Selandia Baru dan Amerika Serikat serta penentuan sanksi atas kartel.

3. Untuk memaparkan tentang kemungkinan penerapan strategi prisoner’s dilemma untuk meningkatkan efek jera dari sanksi kartel di Indonesia.

1.4 Kajian Pustaka

Akibat perkembangan hukum dan realitas sosial yang tidak memungkinkan diterapkannya asas-asas dalam buku kesatu KUHP yang secara konsisten. Meskipun Pasal 103 KUHP memungkinkan penyimpangan asas, namun pertanyaan utama adalah asas-asas mana saja yang bisa disimpangi dan tidak bisa disimpangi. Misalnya, apakah mungkin asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP disimpangi? Bila bisa disimpangi, apakah ada persyaratan khusus untuk rezim pidana tertentu seperti terorisme? Masalah selanjutnya adalah terkait dengan perumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang lain yang tidak secara eksplisit dan struktural mengatur penyimpangan dari buku kesatu KUHP sehingga terjadi kerancuan apakah asas-asas tertentu dalam KUHP telah disimpangi. Kerancuan ini mempunyai dampak yang besar terhadap pemahaman ketentuan pidana dalam Undang di luar KUHP. Misalnya, dalam konteks Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha, pendekatan penyelesaian yang dianut adalah, secara hierarki, penyelesaian administratif, perdata, dan terakhir pidana. Urutan hierarki ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU tersebut. Artinya, hanya jika penyelesaian administratif gagal maka penyelesaian perdata akan ditempuh, kemudian hanya jika penyelesaian perdata gagal maka penyelesaian pidana akan ditempuh. Pendekatan ini menggunakan asas ultimum remedium yang merupakan salah satu asas penting dalam KUHP.

Pada dasarnya, prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa penyelesaian pidana harus menjadi alternatif penyelesaian terakhir setelah semua semua alternatif penyelesaian masalah telah dilakukan dan gagal atau tidak efektif. Pembahasan prinsip ini terkait erat dengan tujuan dan fungsi pemidanaan.

1.4.2 Dasar pemidanaan suatu perbuatan

aplikasi praktisnya. Senada dengan tujuan yang berbeda ini, Muladi menyatakan karena tujuannya bersifat integratif maka perangkat tujuan pemidanaannya adalah : (a) pencegahan umum dan khusus, (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, dan (d) pengimbalan/pengimbangan. Untuk mengilustrasikan keterkaitan erat tujuan pemidanaan dengan prinsip ultimum remedium, Eva Achjani Zulfa menyatakan “Jika posisi pemidanaan sebagai ultimum remedium, maka penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif justru menjadi primum remedium.”18 Menurut Mardjono Reksodiputro tujuan pemidanaan itu harus memperhatikan hak asasi manusia. Menurutnya, konsep ke-1 RUU KUHPidana yang diajukan pada tahun 1993 juga memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi warga masyarakat, dengan didukung oleh tiga prinsip yaitu sebagai berikut: 19

a. hukum pidana (juga) dipergunakan untuk menegaskan atau menegakkan kembali nilai – nilai sosial dasar (fundamental social values) perilaku hidup bermasyarakat (dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila);

b. hukum pidana (sedapat mungkin) hanya dipergunakan dalam keadaan di mana cara lain melakukan pengendalian sosial (social control) tidak (belum) dapat diharapkan keefektifannya; dan

18 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana), Ringkasan Disertasi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hal 30.

19 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Mengkritisi RUU KUHPidana dalam perspektif HAM,

c. hukum pidana (yang telah mempergunakan kedua pembatasan (a dan b diatas) harus diterapkan dengan cara seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu, tanpa mengurangi perlunya juga perlindungan terhadap kepentingan kolektifitas dalam masyarakat demokratik yang moderen.

KUHP yang memuat ketentuan pidana, dan teori pemidanaan yaitu tentang syarat sebuah perbuatan diklasifikasikan tindakan pidana. Dalam konteks penentuan kriteria tindak pidana, kriteria untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana tergantung pada tujuan apakah pada umumnya yang akan dicapai pembentuk undang-undang dengan menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana.20 Prinsip ultimum remedium menjadi relevan dalam pembahasan penentuan kriteria tindak pidana karena jika sebuah tindakan bisa diselesaikan dengan penyelesaian di luar penyelesaian pidana maka tindakan tersebut masih bisa diperdebatkan apakah masuk dalam kriteria tindak pidana atau tidak. Misalnya, membunuh, memperkosa, dan mencuri merupakan tindakan yang dikriminalisasi di hampir semua sistem pemidanaan di dunia. Artinya, untuk ketiga kategori perbuatan tadi bisa dikatakan mutlak atau jelas masuk ke dalam kategori tindakan pidana. Akibatnya adalah tidak mungkin diselesaikan secara perdata maupun administrasi. Sedangkan, untuk perbuatan yang berada di antara ranah perbuatan perdata dan/atau pidana, maka sulit untuk menentukan secara jelas apakah penyelesaian pidana itu sebagai primum remedium atau ultimum remedium atau di antara keduanya. Jika digambarkan berdasarkan bagan/spektrum hitam-putih, maka perbuatan mencuri, membunuh, dan memperkosa masuk dalam kategori warna hitam, sementara tindakan yang terkait dengan rezim persaingan usaha maupun hak kekayaan intelektual masuk dalam area yang lebih abu-abu. Banyak kalangan menilai bahwa pengaturan tentang hak kekayaan intelektual, contohnya, harusnya hanya masuk ke dalam ranah hukum perdata dan tidak seharusnya diatur dengan ketentuan pidana. Kartel merupakan salah satu perbuatan yang masuk dalam area abu-abu tersebut. Akibat dari perbuatan yang masuk ke area abu-abu adalah tidak jelasnya peran hukum pidana di dalamnya. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan penentuan kriteria tindak pidana.

1.4.3 Makna perbuatan jahat (crime): Apa itu kejahatan

Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet mempertanyakan apakah, di satu sisi, pertanyaan “apa itu kejahatan?” bisa diterjemahkan menjadi pertanyaan “apa itu pembunuhan, penggelapan pajak, atau pemerkosaan?”21 Di sisi lain, pertanyaan tersebut bisa diartikan secara umum tanpa rujukan pada perbuatan tertentu seperti pembunuhan, namun pada sifat (nature) kejahatannya.22 Menurut Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet, ada dua aspek penting yang masih kabur dari pertanyaan di atas.23 Pertama, apa yang dicari - definisi lengkap atau teori yang lebih komprehensif? Kedua, apakah kita mengkriminalisasikan perbuatan/fakta yang sudah ada atau yang sudah bisa dideskripsikan, atau kita berkehendak untuk meletakkan dasar normatif untuk kriminalisasi di masa yang akan datang?

Kedua aspek penting di atas, lebih lengkapnya, dijelaskan oleh Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet dengan menggunakan beberapa metode pendekatan sebagaimana dijelaskan di bawah.

21 Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet, What Is a Crime? A Secular Answer, (Canada: UBC Press, 2004), hal 1.

22Ibid.

a. Definisi atau teori

Definisi adalah sekumpulan kata-kata yang bisa disubstitusikan dalam proses pencarian makna sebuah kata.24 Sebagai substitusi untuk sebuah kata yang didefinisikan, definisi umumnya hanya sebatas sebuah kalimat pendek.25 Menurut George W. Keeton dan George Schwarzenberger beberapa abad sebelum tahun 1955, kejahatan masih bisa didefinisikan, namun seiring dengan perkembangan konsep kejahatan yang semakin rumit, maka diperlukan pondasi epistemologi. Dengan kata lain, kejahatan tidak mungkin didefinisikan pada saat sekarang karena sumirnya kata-kata yang mensubstitusikannya. Selain itu, usaha untuk memberikan keadilan hukum pada saat sekarang ini, umumnya berkutat berbagai faktor kejahatan yang semakin berkembang.26

a.1 Definisi Faktual

Pendekatan ini lebih menekankan pada perspektif yang formalistik, yaitu dengan mempostulasikan bahwa kejahatan adalah pelanggaran hukum positif.27

24 Glanville Williams, The Definition of Crime, dalam Current Legal Problems oleh George W. Keeton dan George Schwarzenberger, University College, vol. 8, (London: Stevens and Sons, 1955), hal. 108.

25 Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet, op.cit, hal 2.

Tappan mencontohkan poin tersebut sebagai berikut: “Kejahatan adalah perbuatan yang dengan sengaja atau lalai melanggar hukum pidana formil (dalam bentuk statuta atau case law di sistem common law), yang dilakukan tanpa dasar pemaaf (justification) atau pembenar (defence) dan yang bisa dihukum oleh negara.28 Dalam diskursus hukum klasik, konsep ini dikenal dengan adagium malum prohibitum.29

a.2 Definisi Normatif

Pendekatan definisi normatif mengambil satu langkah mundur sebelum membahas reaksi sosial terhadap perbuatan tertentu dan berusaha mencari alasan-alasan yang membenarkan kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu.30 Dengan kata, lain terlepas dari apakah suatu perbuatan dikriminalisasi oleh hukum positif, pendekatan definisi normatif berusaha menggali alasan dikriminalisasinya suatu

28 Paul W. Tappan, Crime, Justice and Correction, (New York: McGraw-Hill Series in Sociology, 1960), hal 10.

29“Malum prohibitumis an act that is a crime merely because it is prohibited by statute, although the act itself is not necessarily immoral.” Bryan A. Garner, Blacks Law Dictionary, 8th edition, (Thompson: United States, 1999), hal. 978.

perbuatan, baik berdasarkan nilai moral, kesusilaan, maupun agama. Dalam diskursus hukum klasik, konsep ini dikenal dengan adagium malum in se.31 Sebelum konsep kejahatan berkembang menjadi begitu rumit, definisi yang berdasarkan konsep rasa sakit (harm) atau kerusakan (damage) kepada orang lain masih lazim diterima. Meskipun konsep kejahatan ini merupakan inti dari ilmu kriminologi, semakin sedikit sarjana sekarang yang berpendapat bahwa pertanyaan tentang sifat kejahatan itu bisa diselesaikan dengan merumuskan definisi kejahatan dalam satu kalimat.32

a.3 Teori Faktual

Teori ini menekankan pada perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh hukum sebagai kejahatan.33 Pendekatan ini adalah ciri utama dari paham formalisme yang menyatakan bahwa kejahatan adalah produk dari reaksi sosial.34 Durkheim

31Malum in se is a crime or an act that is inherently immoral, such as murder, arson, or rape. Garner, op.cit.

32 Barone Raffaele Garofalo, Criminology (1885) disadurkan Montclair (New Jersey: Patterson Smith Reprints, 1968), hal 46.

33 Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet, op.cit, hal 2.

menyatakan bahwa elemen khusus dari kejahatan adalah keterkaitannya dengan sanksi.35 Perbedaan utama antara pendekatan teori faktual dengan pendekatan “akal sehat” atau common sense adalah pendekatan teori faktual menekankan pada kejahatan dalam dimensi hukum yang utuh (full legal dimension), sementara pendekatan common sense menekankan pada sifat dari kejahatan yang serius.

a.4 Teori Normatif

Untuk menentukan kriteria pengkriminalisasian perbuatan tertentu melalui perbuatan itu sendiri, maka harus digunakan pendekatan teori normatif.36 Ada dua variabel dalam pendekatan teori normatif. Variabel pertama adalah epistimologi. Salah satu Bapak Kriminologi, Garofalo, berpendapat bahwa disiplin ilmu kriminologi yang ilmiah bertumpu pada subjek yang stabil. Untuk memenuhi standar ilmiah ini, Garofalo mengembangkan teori “kejahatan natural” atau natural crime, yang hanya berlaku untuk kejahatan berat atau hard core of criminality. Variabel kedua adalah pragmatisme yang terdiri dari sistem pemikiran yang merubah praktek-praktek yang ada dalam mengkriminalisasikan berbagai perbuatan.

b. Fakta atau Standar

Langkah selanjutnya adalah mempertanyakan (i) apa itu kejahatan dengan dasar penelitian terhadap perbuatan-perbuatan yang pada saat sekarang ini

35 Émile Durkheim, Deux lois de l’évolution pénale L’année sociologique, (1899-1900), hal65-95 dalam Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet, op.cit, hal 2.

dianggap oleh hukum sebagai kejahatan atau (ii) kriteria apa yang harus dipakai untuk menentukan bahwa perbuatan tertentu merupakan kejahatan di masa yang akan datang.37 Pendekatan poin (i) dilakukan dengan menelaah alasan-alasan perbuatan tertentu dianggap sebagai kejahatan. Sementara itu, pendekatan poin (ii) terletak pada alam yang lebih ideal, yang bersifat normatif, dan pada dasarnya subyektif, dimana argumennya lebih bersifat pembenaran etis daripada pembuktian empiris.

J.M. van Bemmelen dalam buku “Criminoligie, leerboek der misdaadkunde”, sejak terbitnya tahun 1942 sampai cetakan ke-4 pada tahun 1958 berusaha untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan “apakah kriminalitas/kejahatan?” Bermelen akhirnya menyimpulkan bahwa “Kejahatan adalah tiap-tiap kelakuan yang berbahaya dan juga tidak susila, yang dapat menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk menyatakan celaan dan perlawanannya terhadap kelakuan itu dalam bentuk sengaja membebankan derita yang dikaitkan dengan kelakuan tersebut.38

Alida Bos menyatakan bahwa “suatu perbuatan pidana dalam pembentukan hukum adalah perbuatan yang berbahaya bagi satu atau lebih anggota masyarakat dan bertindak dengan suatu sanksi pidana terhadap hal itu adalah efektif, disamping juga berguna dan perlu.”

37 Ibid.

Jika membandingkan rumusan Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet , Bemmelen dan Alida, maka akan terlihat jelas bahwa tidak terdapat banyak perbedaan. Elemen pokok dari kejahatan menurut ketiga sarjana tersebut adalah adanya bahaya bagi anggota masyarakat. Elemen lain seperti ketidaksusilaan, ketidaktenangan, harm, dan damage pada dasarnya merupakan elemen turunan dari bahaya perbuatan tersebut.

Michael J. Allen mempostulasikan pendapat yang menarik dan berbeda dari Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet, Bemmelen dan Alida. Allen mendefinisikan “kejahatan sebagai suatu perbuatan (atau kelalaian atau suatu kondisi) yang melanggar hukum dan yang bisa dihukum melalui prosedur peradilan pidana dengan konsekuensi terkait, seperti putusan bersalah dan hukuman.”39 Allen menggunakan pendekatan definisi daripada teori. Perbedaan yang menarik dari pendapatnya adalah bahwa “ketika pembentuk undang-undang menentukan bahwa perbuatan tertentu adalah kejahatan, sifat (nature) dari perbuatan tersebut tidak berubah, namun konsekuensi dari melakukan perbuatan tersebut yang berubah.”40 Contoh, jika A meninju muka B, maka A bersalah atas kejahatan penganiayaan. Tindakan meninju tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap orang-perseorangan. Jika B, digugat oleh P dan gugatannya dikabulkan, B harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.

39 Michael J. Allen, Textbook on Criminal Law, edisi ke-9, (Newyork: Oxford University Press, 2007), hal 1.

Dalam skripsi ini, Penulis memakai pendekatan teori dan definisi normatif. Penulis mengambil satu langkah mundur sebelum suatu perbuatan dikriminalisasi. Dalam konteks Skripsi ini, perbuatan yang dimaksud adalah kartel. Alasan Penulis mengambil pendekatan ini adalah karena kejahatan kartel sulit untuk dideteksi dan sehingga sulit untuk diukur reaksi sosialnya. Berbeda dengan kejahatan seperti pembunuhan yang menimbulkan rasa jijik (disgust), kejahatan kartel merupakan kejahatan yang bersifat white-collar crime. Selain itu, senada dengan pendapat Jean-Paul Brodeur dan Geneviève Ouellet, pembahasan dasar kriminalisasi kartel adalah untuk meletakkan dasar normatif untuk kriminalisasi di masa yang akan datang. Penentuan tingkat kejahatan dalam kartel belum dibahas secara komprehensif, terutama di Indonesia, sehingga diperlukan sebuah kajian untuk mengupas subyek tersebut.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian Skripsi ini merupakan penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan. Metode pendekatan analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif sehingga menghasilkan laporan yang bersifat deskriptif analitis.41 Penelitian Skripsi ini

menurut bentuknya adalah penelitian prespkriptif,42 sedangkan menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah (problem-focused research).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan tersier. Data sekunder dan tersier digunakan untuk memperoleh dan menjelaskan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut.43

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu UU No. 5 tahun 1999 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, putusan pengadilan, legislasi asing, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, dan makalah.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedi, atau kamus.

42 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2005), hal. 10. Apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian preskriptif.

Terkait model pembanding, Penulis menggunakan Regulatory Impact Assessment (2010) Selandia Baru tentang dasar kriminalisasi kartel sebagai model pembanding untuk dasar kriminalisasi kartel. Sementara itu, Penulis menggunakan game theory of prisoner’s dilemma di Amerika Serikat sebagai model pembanding untuk dasar penentuan sanksi dan efektifitas serta efisiensi sanksi atas kartel.

Alasan Penulis menggunakan Selandia Baru sebagai model pembanding terkait isu dasar kriminalisasi kartel adalah sebagai berikut. Pertama, kajian tentang dasar kriminalisasi kartel dalam RIA Selandia Baru merupakan salah satu kajian tentang dasar kriminalisasi terbaru, yaitu pada awal tahun 2010.44 Kedua, kajian RIA tersebut didasarkan pada kajian OECD tahun 2006 tentang kartel yang merupakan rujukan yang cukup universal (diterima dan dipraktikan banyak negara), terutama karena laporan OECD tersebut merangkum praktik negara-negara yang paling berkembang (advanced) dalam hal dasar kriminalisasi kartel.45 Ketiga, kajian RIA tersebut mengupas dasar kriminalisasi kartel secara cukup komprehensif.

Alasan Penulis menggunakan Amerika Serikat sebagai model pembanding terkait isu dasar penentuan sanksi dan efektifitas serta efisiensi sanksi atas kartel adalah sebagai berikut. Pertama, hukum persaingan usaha di Amerika Serikat

44 Manatu Ohanga, op.cit.

merupakan rezim hukum persaingan usaha yang paling tua di dunia.46 Kedua, game theory of prisoner’s dilemma berkembang relatif pesat di Amerika Serikat dan terbukti cukup efektif dan efisien dalam mendeteksi, menginvestigasi, menangkap, dan menghancurkan kartel. Hal ini terbukti dari tingkat keberhasilan yang dicapai oleh otoritas persaingan usaha Amerika Serikat, the Antitrust Division, yaitu (i) kenaikan jumlah permohonan amnesti dari korporasi yang diajukan kepada Antitrust Division, (ii) jumlah sanksi denda terhadap kartel terlapor meningkat pesat,47 (iii) peningkatan jumlah denda yang didapatkan Antitrust Division dari USD 29 juta per tahun (sebelum tahun 1997) menjadi USD 200 juta per tahun (pada tahun 1997-1998), dan menjari USD 1,1 milyar pada tahun 1999.48 Bahkan melalui bukti-bukti yang diajukan di pengadilan Amerika Serikat, seperti terkait kasus F. Hoffman-La Roche tentang kartel penetapan harga

46 Di Amerika Serikat, hukum persaingan usaha termaktub dalam Sherman Act yang dilegislasi pada tahun 1890 dan Clayton Act yang dilegislasi pada tahun 1914. Sementara di Uni Eropa, hukum persaingan usaha baru dilegislasi pada tahun 1958 dalam Treaty of Rome. Di Kanada, hukum persaingan Usaha baru dilegislasi pada tahun 1985 dalam Competition Act. Di Jepang, hukum persaingan usaha baru dilegislasi pada tahun 1947 dalam Antimonopoly Act.

47 Gary R. Spratling, Asisten Deputi Attorney General Antitrust Division, Deparment of Justice Amerika Serikat, Making Companies An Offer They Shouldn't Refuse: The Antitrust Division's Corporate Leniency Policy-An Update, dipresentasikan pada the Bar Association of the District of Columbia's 35th Annual Symposium on Associations and Antitrust 3 (Feb. 16, 1999)/ Lihat di http:// www.usdoj.gov/atr/public/speeches/2247.pdf. (kunjungan terakhir 30 Mei 2010).

vitamin pada tahun 1999, Pengadilan Uni Eropa dibantu untuk mendeteksi dan membuktikan kejahatan kartel.49

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam Bab I, Penulis akan menjabarkan tentang permasalahan dan dilema dasar krimsinalisasi di Indonesia, termasuk penyebab dari kesemrawutan hukum pidana yang ada, dampak buruk dari kesemrawutan yang ada. Selain itu, Bab ini juga menjelaskan secara lebih khusus tentang permasalahan dan dilema dasar kriminalisasi kartel dalam ranah hukum persaingan usaha. Selanjutnya, Bab I akan menjelaskan tentang tujuan umum pemidanaan dan apa tujuan pemidanaan kartel di Indonesia.

Dalam Bab II, Penulis akan menjabarkan tentang dasar kriminalisasi/tujuan pemidanaan suatu perbuatan. Lebih spesifiknya, apa saja yang harus dipertimbangkan seorang legislator atau lawmaker ketika menentukan suatu perbuatan sebuah tindak pidana. Dalam Bab II, juga akan dijelaskan tentang dilema dalam menentukan kualifikasi/kriteria tindak pidana ketika ada kepentingan-kepentingan yang bertentangan.

Dalam Bab III, Penulis akan menjabarkan tentang apa yang dimaksud kartel, ciri-ciri kartel, dampak negatif kartel, dan dasar kriminalisasi kartel. Penjelasan ini akan didasarkan pada RIA Selandia Baru 2010 tentang kriminalisasi kartel. Penulis akan menjabarkan dampak buruk kartel dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu hukum dan ekonomi.

Dalam Bab IV, Penulis akan menjabarkan tentang apa yang dimaksud dengan strategi prisoner’s dilemma dan bagaimana cara otoritas Amerika Serikat menerapkannya terkait dengan dasar penentuan sanksi dan efektifitas serta efisiensi sanksi atas kartel. Penulis akan menguraikan kaitan antara penentuan sanksi pidana penjara, pidana denda, dan/atau ganti rugi perdata dengan prinsip ultimum remedium. Selanjutnya, Penulis akan menjabarkan kerancuan dan/atau absurditas penentuan sanksi terhadap kartel berdasarkan UU No. 5/1999. Pada akhirnya, Penulis akan membahas tentang kemungkinan penerapan strategi prisoner’s dilemma di Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penerapan sanksi atas kartel.

dikosongkan-BAB II

DASAR PENGKRIMINALISASIAN SUATU PERBUATAN

Jawaban terhadap pertanyaan apa itu kejahatan (crime) mungkin terkesan sederhana, namun pergelutan dalam diskursus ini merupakan yang tersulit dalam disiplin hukum pidana. Perbuatan pidana atau bukan umumnya bisa dilihat dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Misalnya, pasal 338 KUHP melarang pembunuhan. Namun, yang ingin dibahas penulis dalam bab ini adalah tentang dasar kriminalisasi yang merupakan satu langkah sebelum perumusan ketentuan pidana tersebut, contohnya mengapa pembunuhan dikriminalisasi, bukan pertanyaan mengenai cara mengidentifikasi suatu perbuatan pidana dalam hukum positif atau undang-undang.50 Oleh karena itu, pembahasan Bab I dimulai dari isu paling mendasar yaitu kebijakan kriminal (criminal policy) dan kebijakan hukum pidana (penal policy). Kemudian, setelah memaparkan kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, Penulis akan membahas kriteria penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Selanjutnya, akan dibahas tujuan dan fungsi hukum pidana

2.1 Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

2.1.1 Arti kebijakan criminal (criminal policy) dan kebijakan hukum pidana (penal policy) dan hubungan antara keduanya

Prof Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal (criminal policy), yaitu:51

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Definisi ini sesuai dengan pendapan Marc Ancel yang merumuskan politik kriminal sebagai “the rational organization of the control of crime by society”.52 Sementara G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa secara umum“Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime”.53 Hoefnagels mengemukakan bahwa secara khusus:54

51 Barda Nawawi, op.cit., hal 1.

52 Marc Ancel, Social Defence, 1965, hal 209 dalam Ibid, hal 2.

53 G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, 1969, hal 57 dalam Ibid.

1. Criminal policy is the science of responses;

2. Criminal policy is the science of crime prevention;

3. Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime; 4. Criminal policy is a rational total of the responses to crime.

Perumusan tujuan kebijakan kriminal (criminal policy) dinyatakan dalam salah satu laporan UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut:55

“Most of group members agreed some discussion that “protection of the society” could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like “happiness of citizens”, a”wholesome and cultural living”, “social welfare” or “equality”

Singkatnya, kebijakan atau upaya penganggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defense) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, tujuan akhir dari kebijakan kriminal (criminal policy) ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat”

Sementara itu, yang dimaksud kebijakan hukum pidana (penal policy), menurut Prof. Sudarto, adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.56

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan

55 Summart Report, Resource Material Series No. 7, UNAGERI, 1974, hal 95.

bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.57

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan penal policy adalah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

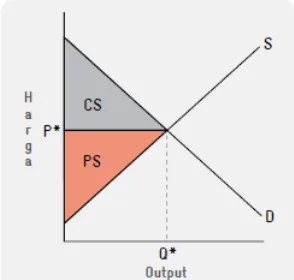

Secara skematis, hubungan politik kriminal (social policy) dengan kebijakan pidana (criminal policy) dan kebijakan hukum pidana (penal policy) dapat digambarkan sebagai berikut.58

Bagan 1

Alasan mengapa criminal policy dibagi menjadi penal dan non-penal adalah karena tidak semua kebijakan kriminal diwadahkan dalam kebijakan

57 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Bandung: Sinar Baru, 1983) hal 20 dalam Barda Nawawi, Ibid, hal 25.

58 Barda Nawawi, op.cit., hal 3.

hukum pidana terutama terkait dengan sanksi pidana. Senada dengan pernyataan di atas. G. Peter Hoefnagels juga mengemukakan:

“Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy… The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.”

Bagan 2

2.1.2 Manfaat perumusan kebijakan pidana

Salah satu tujuan dari social policy adalah kesejahteraan ekonomi (social welfare policy). Kejahatan dipandang sebagai suatu perbuatan yang menghilangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga criminal policy berorientasi pada tujuan yang sama dengan social welfare policy yaitu, salah satunya, kesejahteraan ekonomi. Jika merujuk pada bagan 1 di atas, maka perbedaan social welfare policy dan criminal policy adalah perumusan social welfare policy bersifat positif dalam arti tindakan positif diperlukan untuk

menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa tindakan positif tersebut, maka kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai. Sementara itu, perumusan criminal policy bersifat negatif dalam arti tindakan (kejahatan) tertentu harus dicegah atau dihalangi supaya kesejahteraan masyarakat bisa tercipta atau ditingkatkan. Tanpa tindakan (kejahatan) tersebut, maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Kesejahteraan ekonomi sebagai salah satu tujuan dari criminal policy juga dikemukakan dalam Deklarasi Caracas yang dihasilkan Kongres PBB ke-6 tahun 1960 yang menyebutkan:59

“Crime prevention and criminal justice should be considered in the context of economic development, political system, social and cultural values and social change, as well as in the context of the new international economic order (Deklarasi No. 2)”.

Selanjutnya dalam Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order yang juga dihasilkan oleh Kongres PBB ke-7 di Milan, antara lain dinyatakan ( dalam sub B mengenai “National Development and the prevention of crime”).60

“Crime prevention as part of social policy

21. The criminal justice system, besides being an instrument to effect control and deterrence, should also contribute to the objective of

59 Sixth UN Congress, Report, 1981, hal 3.

maintaining peace and order for equitable social and economic development, redressing inequalities and protecting human rights.”

Kemudian, anggota Kongres ke-5 tahun 1975 di Geneva meminta perhatian, antara lain, terhadap:

“Crime as business, yaitu kejahatan yang bertujuan mendapat keuntungan material melalui kegiatan dalam bisnis atau industry, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat, termasuk dalam kejahatan ini antara lain yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, di samping kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan “organized crime”, “white collar crime” dan korupsi.”

Selanjutnya, dalam Kongres PBB ke-7 tahun 1985, antara lain, dimintakan perhatian terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang dipandang membahayakan seperti “economic crime” khususnya yang berhubungan dengan masalah pelanggaran terhadap ketentuan/persyaratan barang dan jasa bagi para konsumen (offences against the provision of goods and services to consumers).

Senada dengan pendapat di atas, Ted Honderich menyatakan bahwa pendekatan rasional pragmatis berarti mengandung pula pendekatan kemanfaatan/kegunaan (utilitas).61 Sehubungan dengan ini juga, Jeremy Bentham pernah menyatakan bahwa pidana janganlah diterapkan/digunakan apabila “groundless, needless, unprofitable, or inefficacious”.62

61 Barda Nawawi, op.cit., hal 35.

2.2 Kriteria penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana/kejahatan (crime)

Mengenai kriteria penentuan suatu perbuatan sebagai kejahatan, Professor Ashworth berpendapat bahwa “kesempatan politik dan kekuasaan, dimana keduanya terkait dengan kultur politik suatu negara yang sedang berlangsung merupakan faktor penentu utama.”63 Pendekatan ini bersifat lebih pragmatis. Secara umum, ada dua pertanyaan yang penting dalam kaitannya dengan kriteria tersebut.64 Pertama, apakah perbuatan tersebut mempunyai dampak buruk berupa rasa sakit (harmful) kepada individu atau masyarakat? Kedua, apakah perbuatan tersebut immoral?

Jika jawaban kepada kedua pertanyaan tersebut adalah iya, maka perbuatan tersebut dianggap secara prima facie pantas untuk dikriminalisasikan. Pendekatan klasik ini masih terlalu sumir atau simplistik karena ada perbuatan yang immoral dan harmful namun belum dikriminalisasi (misalnya, kumpul kebo). Sementara itu, ada perbuatan yang tidak immoral maupun harmful, namun

63 A. Ashworth, Principles of Criminal Law, edisi ke-2, (Oxford: Clarendon, 1995), hal 55.

dikriminalisasikan, misalnya tidak/lupa memakai seat belt dan kejahatan yang tidak ada korbannya (victimless crimes).

Hukum tidak bisa mengkriminalisasikan semua perbuatan immoral karena:65 a. Kesulitan pembuktian (kebanyakan perbuatan terjadi/dilakukan dalam

ruang privat dan tidak terdapat saksi yang independen).

b. Kesulitan dalam pendefinisian (contohnya, seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya bertahun lamanya dan sekarang suami tersebut sudah menikah lagi. Jika suami tersebut melakukan hubungan intim (seks), apakah ia bisa dihukum atas kejahatan perzinahan?).

c. Aturan tentang moralitas dalam situasi tertentu sangat sulit untuk diterapkan tanpa melanggar hak-hak individu akan privasi).

d. Sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) dalam beberapa kasus menyediakan kompensasi yang cukup bagi pihak yang dirugikan oleh perbuatan tertentu (contoh, hak dari istri yang ditinggalkan).

e. Bagaimana cara menentukan “pendapat moral” yang ada sementara terdapat perbedaan-perbedaan nilai moral yang mendalam dan tajam dalam masyarakat modern?

Lord Devlin berargumen bahwa suatu perbuatan harus dikriminalisasi jika perbuatan tersebut menimbulkan “kebencian/kejijikan yang mendalam” (deep disgust) terhadap individu yang berpikiran benar (right-minded individual).66 Namun, HLA Hart mengkritik pendapat ini dengan menyatakan: bagaimana jika orang yang berpikiran benar tersebut mendasarkan pikirannya pada ketidaktahuan

65 Id, hal 13.

(ignorance), takhayul, atau kesalahpahaman?67 Jika pendapat Lord Devlin yang diikuti, maka kekuasaan pembuat hukum akan didelegasikan kepada para pemilik surat kabar atau tabloid dan ini merupakan hal yang sangat buruk. Sebaliknya, jika pembuat hukum merumuskan hukum tanpa menilik nilai-nilai individu yang berpikiran benar, hukum akan kehilangan kewibawaan dan penghormatan dari masyarakat luas dan ini juga merupakan hal yang sangat buruk.68

Pendapat Herbert Packer adalah pendapat yang mungkin paling berguna dan praktis dalam menentukan perbuatan apa yang seharusnya dikriminalisasi. Packer menyarankan beberapa kriteria selain immoralitas dan rasa sakit (harm) dan kerusakan (damage) yang ditujukan kepada seseorang atau barang:69

1. Mayoritas masyarakat tersebut memandang perbuatan tersebut sebagai ancaman sosial.

2. Perbuatan tersebut tidak pernah ditoleransi/diizinkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat.

3. Menekan/mengisolasi perbuatan tersebut tidak akan menghalangi perbuatan yang diinginkan masyarakat luas (socially desirable conduct). 4. Masalah tersebut bisa ditangani dengan implementasi hukum yang adil

dan non-diskriminatif.

5. Usaha untuk mengontrol perbuatan tersebut tidak akan mengekspos sistem peradilan pidana kepada kekangan kualitatif atau kuantitatif yang besar (severe qualitative or quantitative strains).

67 HLA Hart, Law, Liberty and Morality, (Oxford: OUP, 1963).

68 Mike Molan, Denis Lanser, dan Duncan Bloy, op.cit., hal 13.

6. Tidak ada alternatif lain yang masuk akal selain sanksi pidana untuk mengatasi masalah tersebut.

7. Biaya untuk penegakkan hukumnya tidak mahal/besar.

2.3 Tujuan Hukum Pidana

Prof. Mr. Roeslan Saleh berpendapat bahwa untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana maka harus terlebih dahulu dipersoalkan mengenai tujuan apakah pada umumnya yang akan dicapai pembentuk undang-undang dengan menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana.70 Dengan kata lain, apakah yang ingin dicapai dengan pidana? Beberapa tujuan yang ingin dicapai hukum pidana adalah pembalasan, prevensi umum, prevensi khusus, menegakkan hukum, menyelesaikan konflik-konflik, membatasi dan menghindarkan “main hakim sendiri”. D. Simons, dalam buku pelajaran hukum pidana paragraf 18 dari Bagian Umumnya dan paragraf 326 dari Bagian Khususnya menyebutkan, bahwa “pada dasarnya tiap kepentingan dari individu mendapat perhatian, untuk jika perlu dilindungi dengan hukum pidana, yaitu sejauh kepentingan itu secara langsung atau tidak langsung juga mempunyai arti bagi masyarakat”.

Gulden regel

Kepentingan manusia yang berbeda-beda menyebabkan banyaknya konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini harus diselesaikan dengan, salah satu caranya, menyepakati nilai yang dianggap jahat atau tidak. Salah satu tujuan pemidanaan/kriminalisasi adalah sebagai wadah konsensus dari nilai kejahatan.

Tanpa wadah konsensus ini, ukuran kejahatan menjadi sangat kabur dan/atau ambigu. Walaupun kesepakatan ini mungkin tidak melahirkan penentuan nilai kejahatan yang baik/sempurna, tanpa kesepakatan ini penentuan nilai kejahatan menjadi jauh lebih kabur dan/atau ambigu. Kesepakatan atas nilai tersebut, seperti saling menghormati, kewajiban moral, keadilan dan patut dihormatinya aturan-aturan tertentu, dinamakan asas gulden regel.71

Asas gulden regel memaksa anggota masyarakat untuk menimbang kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dengan timbangan yang sama. Bagaimana seseorang dapat meyakinkan orang lain bahwa justru kepentingannya sendiri yang harus ditimbang lebih berat daripada orang lain, jika pada kenyataannya kepentingan-kepentingan itu adalah sama? Anggapan yang ada dalam penerapan aturan itu adalah bahwa ada kesediaan untuk berunding yang menimbulkan secara langsung dasar untuk diadakannya beberapa penentuan dapat dipidananya suatu perbuatan.

Menghindari main hakim sendiri

Dalam realitanya, masyarakat mempunyai nilai yang berbeda-beda. Jika nilai tersebut dilanggar oleh seseorang dalam masyarakat tersebut maupun dari luar masyarakat tersebut, maka akan muncul perasaan untuk menghakimi dan menghukum. Oleh karena tidak adanya kesepakatan penentuan nilai kejahatan, masyarakat akan cenderung menerapkan sanksi yang dianggap pantas terhadap suatu perbuatan yang dianggap melanggar nilai tersebut. Menurut Penulis, salah satu tujuan yang ingin dicapai pidana adalah untuk menghindari “main hakim

sendiri.” Senada dengan pendapat tersebut, Prof Roeslan Saleh menyatakan “Dalam kejadian-kejadian dimana penyelesaian terhadap konflik yang ditimbulkan oleh pembuat itu adalah semata-mata menegaskan adanya pidana oleh karena dia, dengan perbuatan itu telah berbuat lain daripada yang diharapkan dari dia berdasarkan larangan yang telah diadakan. Pidana itu bertujuan untuk menghindarkan ‘main hakim sendiri’ yang mungkin akan dilakukan oleh pihak yang dirugikan dan dari semua orang yang berkeinginan agar ketentuan-ketentuan itu dipertahankan.”72 Prof Roeslan memisahkan antara kejahatan yang berat (misalnya pemerkosaan) dan ringan (misalnya penyelewengan pajak dan pelanggaran hak cipta). Kejahatan yang berat cenderung memerlukan sanksi pidana. Contoh, anggota masyarakat yang mengetahui bahwa seorang yang mabuk dan bejat yang memperkosa anak perempuannya tidak dipidana, maka bapak anak perempuan tersebut pasti akan menghukum pembunuh itu sendiri.

2.4 Fungsi sanksi pidana

Secara umum, fungsi hukum pidana adalah sebagai kontrol sosial dan moral. Pendapat senada juga diartikulasikan oleh Mardjono Reksodiputro.73

72 Roeslan Saleh, op.cit., hal 84.

73 Menurutnya, konsep ke-1 RUU KUHPidana yang diajukan pada tahun 1993 juga memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi warga masyarakat, dengan didukung oleh tiga prinsip yaitu sebagai berikut:

hukum pidana (juga) dipergunakan untuk menegaskan atau menegakkan kembali nilai – nilai sosial dasar (fundamental social values) perilaku hidup bermasyarakat (dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila);

a. hukum pidana (sedapat mungkin) hanya dipergunakan dalam keadaan di mana cara lain melakukan pengendalian sosial (social control) tidak (belum) dapat diharapkan keefektifannya; dan

Hukum pidana merupakan perwujudan aturan-aturan dari kontrol sosial dalam sebuah masyarakat. Cara menentukan aturan-aturan dari kontrol sosial tersebut adalah bahwa fungsi hukum pidana adalah “untuk melindungi ketertiban umum dan nilai kepatutan, untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang dianggap ofensif atau berbahaya dan untuk menyediakan perlindungan yang cukup melawan eksploitasi atau korupsi atas orang lain, terutama kalangan yang rentan karena usia yang muda, lemah secara fisik maupun psikis, atau tidak berpengalaman, atau mempunyai ketergantungan fisik, jabatan, atau ekonomi secara khusus. Bukan tugas hukum untuk mengintervensi ruang hidup privat masyarakat, atau untuk memaksakan penegakkan pola prilaku tertentu.” 74

Sanksi pidana bertujuan untuk menghukum perbuatan salah yang mengancam nilai-nilai fundamental yang merupakan pondasi suatu masyarakat.75 Perbuatan mencuri atau menganiaya menyebabkan rasa sakit (harm) dan kerusakan (damage) terhadap seorang individu dan pada saat yang sama menyebabkan rasa sakit (harm) dan kerusakan (damage) kepada masyarakat luas karena perbuatan tersebut mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat.76

kolektifitas dalam masyarakat demokratik yang modern.

74 The Wolfenden Committee, Report of the Committee of Homosexual Offences and Prostitution (1957), Cmnd 247, paragraf 13 dan 14.

Muladi menyatakan karena tujuannya bersifat integratif maka perangkat tujuan pemidanaannya adalah: (a) pencegahan umum dan khusus, (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, dan (d) pengimbalan/pengimbangan.

Lebih khususnya, beberapa fungsi hukum pidana adalah retribusi, deteren/efek jera, pelumpuhan (incapacitation), dan rehabilitasi, dan restoratif.

2.3.1 Retribusi

Tujuan utama dari hukuman adalah sebagai retribusi. Hukuman diberikan kepada pelanggar hukum karena hal tersebut pantas atas pelanggarannya terhadap hukum. Hal ini dinyatakan oleh Stephen “Hukuman berdasarkan hukum menciptakan kepastian dan pembenaran (justification) korban kejahatan atas rasa benci mereka atas kejahatan yang dilakukan, dan mendasarkan hukuman tersebut pada moral dan hal yang diterima khalayak ramai daripada hukuman berdasarkan hati nurani. Oleh karena itu, hukum pidana membenarkan secara moral perasaan benci terhadap kejahatan dan sekaligus membenarkan sentimen tersebut dengan menjatuhkan hukum terhadap penjahat tersebut.”77

Dengan kata lain, retribusi mencerminkan keinginan masyarakat untuk membalas dendam. Ketika orang-orang berkumpul dalam sebuah masyarakat yang diatur oleh hukum, mereka melepaskan haknya untuk membalas dendam atas rasa sakit (harm) dan kerusakan (damage) yang dilakukan kepada mereka sebagai ganti atas perlindungan yang hukum berikan kepada mereka. Senada dengan pendapat di atas, H. Cross menyatakan “masyarakat menuntut hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan diserahkan oleh setiap individu, dan sebagai gantinya hukum akan memberikan perlindungan. Perlindungan hukum ini efektif hanya jika pelanggaran hukum/kejahatan itu dihukum. Keseimbangan ini tercapai dengan meletakkan kewajiban moral kepada masyarakat untuk menghukum kejahatan karena ada kewajiban moral dari setiap individu untuk tidak melanggar hukum.”78

Balas dendam merupakan salah satu aspek dari retribusi. Elemen lain adalah kecaman publik (denunciation).79 Penghukuman menunjukkan ketidaksetujuan masyarakat atas perbuatan jahat tertentu dan mengafirmasi nilai-nilai hukum pidana yang telah ditentukan. Namun, hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan balas dendam yang membabi-buta. Hukuman tersebut harus beralasan (reasoned) dan masuk akal (reasonable). Sesuai dengan pendapat Immanuel Kant, seseorang yang melakukan kejahatan telah mengambil keuntungan secara tidak adil dari anggota masyarakat lainnya sehingga hukuman menetralkan keuntungan yang tidak adil itu (terutama ketika pengadilan memerintahkan penyitaan,

78 H. Cross, A Theory of Criminal Justice, (1979), paragraf 19-20.

restitusi, atau kompensasi).80 Hukuman yang pantas untuk seorang penjahat, harus terkait dengan rasa sakit (harm) dan kerusakan (damage) yang telah disebabkan olehnya. Selain itu, hukuman tersebut masuk akal hanya jika dijatuhkan secara proporsional.

2.3.2 Deteren atau efek jera

Fungsi kedua dari hukuman adalah deteren/efek jera, baik efek jera yang khusus (misalnya, memaksa penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya di masa yang akan datang) maupun efek jera yang umum (misalnya mengingatkan calon pelaku kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan tersebut dengan mencontohkan akibat/hukuman yang diterima oleh pelaku kejahatan tersebut). Kesulitannya adalah beberapa pelaku kejahatan mungkin tidak akan mengulangi kejahatannya walaupun mereka tidak akan tertangkap lagi atau dihukum, sementara pelaku kejahatan lain tidak akan mengulangi kejahatan hanya jika hukuman begitu berat dan bahkan di luar batas proporsional terhadap kejahatan tersebut. Hukuman merupakan suatu keharusan supaya hukum tidak kehilangan kekuatan memaksanya. Masalah apakah seseorang lebih takut akan pemaksaan itu, tergantung pada beberapa faktor. Packer menyatakan bahwa “fungsi deteren dari hukum pidana berlaku efektif kepada individu yang masih dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya sehari-hari. Fungsi deteren tidak akan mengancam individu-individu yang menyedihkan dan tidak mempunyai harapan lagi dalam hidupnya. Hukum tidak akan memperbaiki moral orang-orang yang sistem nilainya sudah

ditutup untuk modifikasi, baik secara psikologis maupun secara kultural.”81 Oleh karena itu, fungsi deteren hukum pidana itu bersifat terbatas.

2.3.3 Pelumpuhan (incapacitation)

Fungsi hukum pidana yang ketiga adalah pelumpuhan (incapacitation). Jika seorang pelaku kejahatan dipenjara, maka masyarakat luas atau publik akan dilindungi dari kejahatan lain yang mungkin dilakukannya karena pelaku kejahatan tersebut berada di dalam penjara. Fungsi pelumpuhan ini sama dengan fungsi perlindungan masyarakat.

2.3.4 Rehabilitasi

Pada dasarnya fungsi rehabilitasi hukum pidana melihat bahwa pelaku kejahatan adalah orang sakit, sehingga perlu disembuhkan. Penyakit ini bisa disembuhkan dengan rehabilitasi melalui hukuman penjara, di mana pelaku kejahatan tersebut diajarkan disiplin, moral, tingkah laku yang diterima dalam masyarakat. Pada gilirannya, pelaku kejahatan tersebut bisa dikembalikan ke dalam masyarakat dengan fungsi yang baik. Disiplin ilmu penologi pra-1960 berkutat pada ide tentang rehabilitasi.82 Hukuman percobaan diperkenalkan untuk memungkinkan ide rehabilitasi tersebut. Ide rehabilitasi ini juga terdapat dalam Prison Rules 1964 Amerika Serikat yang menyatakan “tujuan dari pelatihan dan perlakuan terhadap tahanan penjara adalah untuk mendorong dan membantu mereka untuk meraih kehidupan yang baik dan berguna.”

81 H.Packer, The Limits of the Criminal Sanction, (1968), hal 45.