KETAHANAN PANGAN:

Retorika Kebijakan Beras Inklusif Tanpa Akhir

Penulis

Edison Guntur Aritonang

Mahasiswa PKN 35

Abstraksi

“Soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa”, kata Soekarno, Presiden Indonesia pertama. Demikianlah ungkapan Bung Karno untuk mendeskripsikan pentingnya peranan pangan dalam keberlangsungan hidup suatu bangsa di dunia ini. Hampir seluruh negara di dunia ini memberikan atensi yang sangat serius untuk persoalan pangan, termasuk Indonesia yang secara defenitif melalui salah satu kementerian mendefenisikan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu Kedaulatan Pangan melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Beras sebagai salah satu komoditi pangan, menjadi salah satu tolok ukur dari keberhasilan kinerja pemerintah. Indonesia yang pernah berdaulat beras pada tahun 1984, menggiring nostalgia akan keberhasilan tersebut sehingga sedikit banyaknya turut mempengaruhi bentuk kebijakan pemerintahan saat ini, padahal kondisi sosial masyarakat pada konteks 1984 dengan saat ini, 2016 sudah jauh berubah. Fenomena-fenomena poltik pangan yang secara rutin masih terjadi dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan lemahnya kekuatan pemerintah, momen lebaran selalu menimbulkan instabilitas harga pangan, kekuatan kapitalisasi swasta (pedagang) selalu tampil sebagai pemenang walau tetap dilakukan operasi pasar secara besar-besaran, bahkan sering menjadikan kebijakan impor sebagai jawabannya. Kondisi instabilitas harga pangan tersebut juga tidak memberikan keuntungan berarti bagi petani yang melakukan kegiatan pada sisi hulunya, tetap saja cenderung nelangsa.

M Husein Sawit, salah satu pendiri House of Rice, mendapatkan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang hanya cenderung pada upaya pemenuhan kapasitas produksi atau upaya pencapaian ketahanan pangan dari aspek angka-angka saja dan kebijakan tersebut tidak lagi sesuai karena adanya dinamika perubahan preferensi dari masyarakat perkotaan yang cenderung memilih beras kualitas premium. Tentu hal tersebut menarik untuk dikaji sehingga mampu memberikan rekomendasi konstrutif terhadap kebijakan beras sehingga perlu memperhatikan perilaku produsen dan konsumen dalam suatu kerangka pikir utama perubahan soisal struktur, proses dan kultur.

Kata Kunci : celling price, floor price, kebijakan beras nasional, petani beras, harga beras.

A.

PENDAHULUAN

“Beras tidak lagi dianggap konsumen sebagai komoditas yang homogen, tetapi berubah menjadi produk yang heterogen. Artinya konsumen berpendapatan menengah ke atas memilih beras untuk konsumsi dengan mempertimbangkan atribut: bentuk, warna, rasa, dan jenis atau merek”.

Demikianlah petikan opini dari tulisan Sawit,

salah satu pendiri House of Rice,

Senior Policy Analyst pada

Center for Agriculture and People Support, di Harian Kompas (13/06/2016, hal 6). Sawit1 menemukan adanya relasi antara kebijakan pemerintah dan pilihan masyarakat tidak sesuai lagi. Kebijakan pemerintah yang cenderung menggiring agar Indonesia mampu menghasilkan beras dalam jumlah banyak, berswasembada dalam kuantitas, tanpa

banyak mengaitkannya dengan preferensi

konsumen. Sedangkan preferensi masyarakat sudah

1Sawit, M Husein. 2016. Konsumen Beras dan Kebijakan

Pemerintah. Harian Kompas, 13 Juni 2016. Kolom Opini.

berkembang yang sudah mempertimbangkan atribut: bentuk, warna, rasa, dan jenis atau merek. Hal tersebut diperoleh dari riset yang dilakukan di 13 kota (Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Malang,

Jember, Denpasar dan Makasar) terpapar

permintaan akan beras dengan kualitas rendah hanya sekitar 21% saja, sedangkan 38% permintaan kualitas paling bagus (premium) yang tidak terlalu keberatan jika harganya naik atau turun. Faktor penyebabnya antara lain pesatnya urbanisasi dan partisipasi wanita dalam bekerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah orang miskin2.

Fenomena tersebut tentu akan menuntut suatu respon terhadap kebijakan pemerintah secara struktur dan perbaikan atas proses-proses dalam penyelenggaraan kebijakan perberasan sehingga perubahan kultur tersebut dapat dikelola secara baik dan benar. Jika kebijakan pemerintah masih fokus pada aspek kuantitas melalui stabilitas harga di tingkat konsumen atau intervensi pasar dan cadangan beras pemerintah (CBP) atau stok beras Bulog saja, maka dapat dipastikan kebijakan tersebut tidak akan pernah lagi tepat sasaran, mengapa karena telah terjadi distorsi permintaan dari masyarakat akan kualitas beras yang selama ini tidak menjadi perhatian pemerintah.

Untuk melihat potensi ketidaksesuaian tersebut, tentu harus dilakukan kajian secara mendalam terhadap fungsi dan peran yang dilakukan oleh lembaga negara terkait, khususnya Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan Badan Urusan Logistik (Bulog)

sebagai perwakilan pemerintah dalam

melaksanakan kebijakan perberasan di Indonesia.

Indonesia melalui UU No.18 Tahun 2012

Tentang Pangan dan RPJMN 2015 – 2019

menetapkan tujuan untuk mencapai kedaulatan pangan melalui program-program pembangunan kemandirian pangan dan ketahanan pangan melalui ketersediaan dan stabilitas pangan (food

2ibid.

availability and stability), kemudahan memperoleh pangan (food accessibility) dan pemanfaatan pangan3. Kebijakan untuk mencapai kedaulatan

pangan tersebut mengacu pada aspek

ketersediaan, distribusi dan konsumsi mengenai pangan (BPS1, 2015). Beras sebagai salah satu komoditi pangan, pada tahun 1984 masuk pada kondisi swasembada atau daulat beras karena kapasitas produksi dalam negeri surplus dan pada tahun 1985 Indonesia mendapat penghargaan dari FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia di bawah PBB. Namun sejak krisis dan reformasi 1998, terutama sejak adanya tekanan dari IMF yang memaksa restrukturisasi Bulog yang diikuti dengan kebijakan impor beras, Indonesia tidak pernah lagi masuk dalam kondisi swasembada beras, sampai saat ini walau Menteri Pertanian mengatakan Indonesia swasembada pangan penuh 2017. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan

pemerintah semakin siap menyongsong

swasembada pangan dan pihaknya telah

menjalankan berbagai program priortas sebagai pendukung swasembada4. Meskipun kebijakan-kebijakan yang inklusif dilaksanakan melalui berbagai subsidi dengan nilai yang signifikan, tetapi tetap belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut secara tuntas.

Kesimpulan yang dikemukakan oleh Sawit, bahwa relasi kebijakan pemerintah yang tidak

berjalan dengan dinamika perkembangan

preferensi masyarakat Indonesia (Kompas, 2016), menjadi salah satu kerangka pikir utama dalam

tulisan ini. Periode Indonesia mengalami

swasembada pada tahun 1984, sebenarnya

Indonesia hanya berada pada kondisi pencapaian angka produksi saja, tetapi belum masuk dalam kondisi pencapaian mutu kualitas premium. Proses yang dilakukan belum tuntas karena modernisasi pertanian belum menjadi kultur pada kehidupan masyarakat petani dan kebijakan harga beras

3BPS1. 2015. Analisis Tematik ST2013 Subsektor Ketahanan,

Kemandirian, dan Kedaulatan Pangan Indonesia. Jakarta:

Badan Pusat Statistik.

4Voice of America. www.voaindonesia.com/content/

belum mampu mengangkat harkat hidup petani. Pembentukan kultur memang memerlukan waktu yang panjang, tetapi kesinambungan modernisasi pertanian tersebut terputus dan sempat terhenti, terbukti dengan berkurangnya saluran irigasi pertanian dan permasalahan lainnya seperti kelangkaan pupuk dan keberpihakan kebijakan pada pasar liberal melalui impor. Dua permasalahan yang belum tuntas tersebut, sampai saat ini menjadi permasalahan mendasar yang belum terpecahkan, diperparah lagi dengan dinamika perkembangan permintaan dari masyarakat akan beras kualitas premium.

B.

METODOLOGI PENULISAN

Dalam penyusunan penulisan ini, metode penulisan bersifat deskriptif analisis berdasarkan studi literatur dari beberapa sumber, termasuk hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian.

Analisa yang dilakukan adalah melihat keterkaitan antara faktor kapasitas produksi dengan kebijakan harga beras yang dilanjutkan dengan pemetaan dinamika pasar berdasarkan perubahan sosial masyarakat, khususnya dari aspek permintaan akan kualitas beras baik dan tidak meneruskan pekerjaan sebagai petani berdasarkan teori pilihan rasional (rational choice) sebagai faktor penyebab

gagalnya program-program pemerintah yang

bersifat inklusif.

Beberapa landasan teori terkait dengan Ketahanan Pangan untuk sektor beras juga dijadikan

sebagai sumber literatur dalam melakukan

penelitian ini. Sebelum penyusunan penulisan ini, gambaran metode penelitian ini sudah dipaparkan sebagai rangkaian dari kegiatan perkuliahan di kelas.

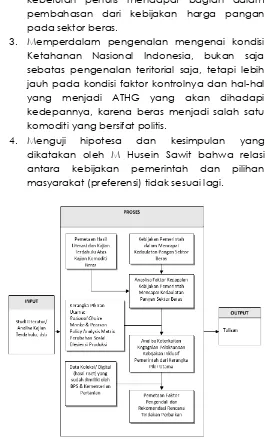

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan tugas sebagai rangkaian mata kuliah Ketahanan Pangan.

2. Memperdalam pemahaman atas kriteria dasar ketahanan pangan dan kedaulatan pangan,

kebetulan penulis mendapat bagian dalam pembahasan dari kebijakan harga pangan pada sektor beras.

3. Memperdalam pengenalan mengenai kondisi Ketahanan Nasional Indonesia, bukan saja sebatas pengenalan teritorial saja, tetapi lebih jauh pada kondisi faktor kontrolnya dan hal-hal yang menjadi ATHG yang akan dihadapi kedepannya, karena beras menjadi salah satu komoditi yang bersifat politis.

4. Menguji hipotesa dan kesimpulan yang

dikatakan oleh M Husein Sawit bahwa relasi antara kebijakan pemerintah dan pilihan masyarakat (preferensi) tidak sesuai lagi.

Gambar 1. Model Metodologi Penelitian

(Sumber: dimodelkan oleh penulis)

C.

KULTUR MODERNISASI PERTANIAN

pertanian Indonesia dengan unit analisis Rice Sustainability in Aceh dan beberapa rekannya untuk Propinsi Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada komoditas beras5. Seluruh proses tersebut sudah dirumuskan dan dilaksanakan pada orde baru, sebelum tahun 1984. Seluruh proses mendapat perhatian secara intes dari Presiden Soeharto yang ketika itu menjabat, bahkan terkesan otoriter untuk memastikan kelancaran suplai pupuk dan sampai kepada para petani, selain itu

disediakan ruang komunikasi untuk

memberitahukan seluruh permasalahan atau

keluhan dari petani langsung kepada presiden melalui Kelompok Pencapir.

Gambar 3. Model Supply Chain Activities

(Sumber: Lakollo, 2012)

Aktivitas pada sisi supplier network dan enterprise mengalami modernisasi dan dukungan penuh pada Pemerintahan Presiden Soeharto, mulai dari optimalisasi peran Institute Pertanian Bogor dan para lulusannya dalam hal peningkatan kualitas bibit dan operasi penyuluhan secara masif. Optimasi pada sisi enterprise juga berjalan, mulai

dari peningkatan kapasitas produksi,

pemberdayaan Bulog dan kebijakan harga yang dipantau secara berkala dan berkelanjutan oleh pemerintah. Secara umum, proses modernisasi dan optimasi pada sisi suply dan enterprise mengenai beras berjalan pada konteks jaman tersebut. Pembangunan perubahan sosial secara kultur dalam pertanian memang memerlukan waktu yang lama, apalagi optimasi dari seluruh aktivitas rantai pasoknya, mungkin memerlukan waktu lebih dari

5Lokollo, Erna Maria. 2012. Supply Chain Management (SCM) Atau Manajemen Rantai Pasok. Bunga Rampai:

Rantai Pasok Komoditas Pertanian Indonesia. Bogor: IPB

Press

tiga generasi. Sejak reformasi, optimasi tersebut banyak yang terhenti dan tidak dilanjutkan, sehingga fenomena yang terjadi sekarang ini

bukanlah hal yang mengherankan, sebab

pertumbuhan penduduk terus berlangsung

sedangkan pertumbuhan kapasitas produksi

mengalami perlambatan.

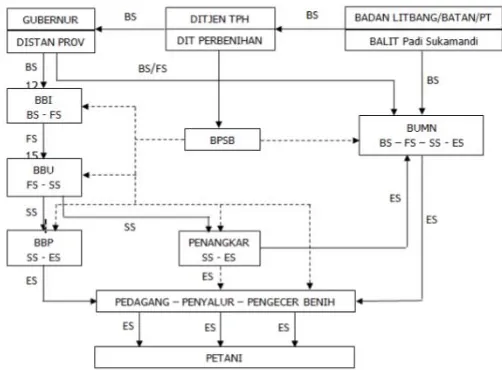

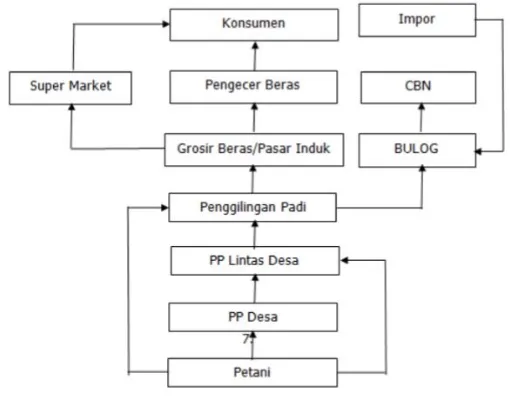

Proses bisnis pertanian pada sektor beras mulai dari hulu sampai hilir merupakan alur dari pengelolaan tiga hubungan mendasar antara pemerintah (G - Government), swasta (B - Business) dan masyarakat (C - Civilization). Kecenderungan keberpihakan apakah pemerintah bersifat inklusif atau eksklusif dapat dilihat dari aspek kebijakan dan kinerja yang dilakukannya, apakah berpihak pada swasta (arah eksklusif) atau masyarakat (arah

inklusif). Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas, 2014) merumuskan bentuk rantai pasok benih dengan destinasi petani pada bisnis proses sisi hulunya (pengelolaan bibit) pada gambar 4 dan bentuk rantai pasok beras dengan destinasi konsumen pada bisnis proses hilirnya melalui petani dan impor sebagai sumbernya pada gambar 5. Bentuk relasi G dengan C terpapar selalu melalui B baik pada sisi hulu mapun maupun sisi hilir. Potensi terjadinya instabilitas harga terbuka berdasarkan hukum ekonomi atas faktor hubungan supply and demand.

Gambar 4. Jalur Produksi, Penyebaran dan Pengawasan Benih Padi di Indonesia

Gambar 5. Rantai Pasok Beras Dalam Negeri

(Sumber: Bappenas, 2014)

Dari bentuk rantai pasok benih padi tersebut diperlukan suatu proses pengawasan dan stabilisasi harga bibit dan komponen pendukungnya secara baik. Proses modernisasi pada aspek kelembagaan seperti pembentukan kelompok tani sehingga proses transfer of technology (ToT) dapat dilakukan secara masif dan efesien. Proses pembentukan sel-sel kecil pada organisasi masyarakat petani tersebut

(kelompok tani) diharapkan menjadi suatu

kelompok sosial yang tangguh dan mandiri. Pembangunan sosial pada sel kelompok tani sangat diperlukan sehingga kultur petani modern tercapai. Seperti yang dikatakan Sjah6, diperlukan penataan persoalan pangan yang sedang dihadapi negeri agraris ini, yaitu:

1. Konsolidasi dan pengorganisasian pangan untuk rakyat;

2. Pemberdayaan lulusan perguruan tinggi dan

pemuda desa untuk membangun

kewirausahaan sosial pangan di pedesaan. 3. Mengatur dan menata pasar domestik, serta

melakukan penetrasi pasar internasional melalui persekutuan pangan dengan negara lain.

Untuk komoditi beras, poin 1 dan 3 sudah dilakukan oleh pemerintah secara top down, tetapi

6Sjah, Sofyan. 2016. Politik Pangan. Harian Kompas, 15 Juni

2016. Kolom Opini. Halaman 6.

yang menjadi persoalan adalah upaya tersebut belum berhasil karena sulitnya meningkatkan partisipasi pemuda pada usia emas (golden age, usia antara 20 s.d 29 thn) karena hanya ada pada angka di bawah 4%, hal tersebut terpapar melalui kajian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS3, 2015). Kegiatan pertanian yang diselenggarakan oleh kelompok umur didominasi oleh kelompok usia di atas 50 tahun rentang 42% s.d 52% untuk jenis petani padi sawah sampai dengan padi ladang dan kelompok usia 45 – 49 tahun pada rentang 16% s.d 17%.

Gambar 6. Persentase Petani Tanaman Padi Menurut Kelompok Umur dan Komoditas

(Sumber: Sensus Pertanian 2013, BPS, 2015)

Dominasi pada usia lanjut sebagai pelaku kegiatan pertanian padi tersebut memberikan tantangan tersendiri di lapangan, karena proses pembangunan sosial sangat sulit dilakukan untuk penerapan pembaharuan teknologi pertanian, baik dari penggunaan bibit sampai proses perawatan.

“Kamu belum lahir, saya sudah bertani”, ungkapan tersebut sering menjadi bentuk sikap penolakan atas program-program penyuluhan yang dilakukan. Selain itu, motif kegiatan pertanian bukan lagi berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi sosial ekonomi, dimana sebatas pemenuhan kebutuhan untuk konsumsi sendiri.

dan SMP sekitar 17% dan tidak tamat atau tidak sekolah sebesar 25%.

Gambar 7. Persentase Petani Tanaman Padi Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki dan Komoditas

(Sumber: Sensus Pertanian 2013, BPS, 2015)

Sedangkan pembentukan kelompok tani sebagai wadah untuk melakukan edukasi dan pembinaan pada petani, bahkan sampai bantuan bergulir, tingkat partisipasi petani hanya 51,27% (BPS3,2015).

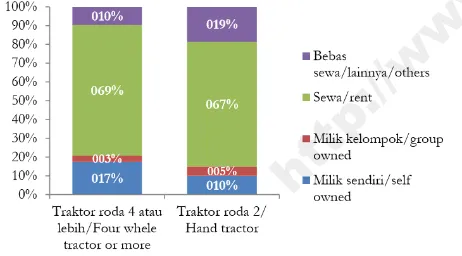

Gambar 8. Persentase Rumah Tangga Padi Sawah Pengguna Traktor Menurut Status Penguasaan

(Sumber: Sensus Pertanian 2013, BPS, 2015)

Penggunaan teknologi traktor sudah menjadi

kultur dalam menggarap sawah dengan

menggunakan traktor, baik roda 2 atau 4 sebesar

75%. Namun penggunaan traktor dalam

pengolahan lahan sawah sebesar 67% s.d 69%

masih menggunakan jasa sewa sehingga

menambah beban harga pokok produksi di kalangan petani selain komponen biaya pupuk dan bibit.

Kultur modernisasi pertanian belum berjalan

maksimal, hanya sebatas peningkatan

penggarapan sawah dengan penggunaan traktor, namun sosial ekonomi pertanian tidak mampu memberikan gairah peningkatan kesejahteraan petani, hal tersebut ditandai dengan komposisi petani dari sisi tingkat pendidikan maupun kelompok usia. Menjadi petani bukanlah pilihan utama bagi masyarakat petani pada usia emas, hal tersebut memicu terjadinya urbanisasi yang tinggi dan peralihan pekerjaan pada sektor jasa (cenderung meninggalkan pekerjaan tani). Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan kegiatan pertanian padi untuk mengantarkan pelakunya menjadi sejahtera. Dengan kata lain,

“siapa yang mau disuruh miskin”, karena harga tidak berpihak pada petani, sering terjadi harga padi jatuh menjelang panen raya. Mengapa fenomena tersebut terjadi, karena pemerintah tidak berdaulat dalam mengatur harga padi dan beras yang inklusif.

D.

KEBIJAKAN HARGA BERAS INKLUSIF

Berdasarkan studi literasi yang dilakukan, beberapa fenomena berupa kelangkaan bibit dan pupuk sering menjadi faktor penghambat dalam peningkatan kapasitas produksi padi pada sisi hulu, sedangkan pada sisi hilir lemahnya kewenangan Bulog dibanding grosir besar atau pasar induk karena daya belinya lebih rendah. Proses pemenuhan Cadangan Beras Nasional (CBN) dari pasokan dalam negeri juga tidak dapat berjalan sehingga kebijakan impor terus cenderung menjadi solusi terbaik, fakta yang sangat memilukan lagi adalah impor beras utamanya adalah kualitas rendah (beras miskin – raskin) yang bertujuan untuk stabilisasi harga beras di tingkat konsumen dan untuk bantuan Raskin.

pihak yang diuntungkan adalah para pedagang (pemilik modal) yang memiliki potensi untuk memainkan harga pasar. Bulog hanya mampu mengupayakan stabilitas harga melalui operasi pasar.

Sebelum Bulog didisfungsikan, ada kebijakan harga yang diadopsi, yaitu sistem price ceiling dan price floor untuk melakukan stabilitas harga tanpa mengganggu asas ketersediaan barang, harga ecer tertinggi dan harga ecer terendah tersebut memberi peluang hukum supply and demand tetap berjalan tetapi terkendali.

Gambar 9. Model Kebijakan Price Ceiling

(Sumber: Ecker, 2012)

Kebijakan stabilisasi harga.

Gambar 10. Model Kebijakan Price Floor

(Sumber: Ecker, 2012)

Berdasarkan kajian yang dilakukan Gérard mengenai catatan pengalaman stabilitas harga beras, peran dan fungsi Bulog yang berjalan dengan baik mampu menahan gejolak harga secara baik, namun sejak adanya campur tangan IMF pada tahun 1997, fluktuasi harga tersebut tidak terkendali, baik pada kebijakan floor price maupun ceiling price. Kebijakan ini sudah tidak cocok lagi ketika kedaulatan Bulog tidak ada walaupun kebijakan impor dibuka untuk memenuhi Cadangan Beras Nasional, tetapi sistem pasar sudah liberal.

Gambar 11. Harga ril beras, Januari 1969 s.d Mei 2002

(Sumber: Gérard, 2010)

Gambar 12. Harga ril floor price Gabah Kering Giling, 1973 s.d 2004

(Sumber: Gérard, 2010)

Berdasarkan paparan data tersebut, apapun

mencapai kedaultan pangan hanya sebatas retorika semata.

“Yang dimaksud kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”.

RPMJN 2015 - 2019

Bagaimana mungkin Indonesia berdaulat pangan, termasuk untuk komoditi beras jika untuk melakukan stabilitas harga saja selalu kalah, fenomena tersebut selalu terjadi dan impor adalah solusinya. Mungkin tahapan yang mampu dicapai hanya sebatas ketahanan pangan dari aspek pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan, tetapi belum pada tahap kemandirian atau kedaulatan pangan. Jika negara-negara maju sudah mulai masuk pada tahap kerangka konsep food and nutrition security system yang merancang bentuk skema bisnis yang modern dan membuka peluang ke arah kesejahteraan yang lebih baik, Indonesia masih berkutat pada retorika kebijakan kedaulatan pangan.

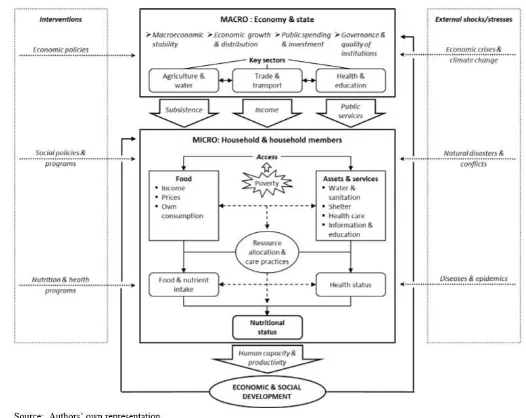

Gambar 10. Kerangka Konseptual Food and Nutrition Security System

(Sumber: Ecker, 2012)

Berdasarkan Indeks Global Food Security tahun 2014 (Nurhemi, 2014) terpapar negara-negara maju, khususnya negara yang berpendapatan tinggi, memiliki tingkat ketahanan pangan yang tinggi pula. Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki tingkat ketahanan pangan paling tinggi. Sementara itu, Indonesia berada pada peringkat 72, turun dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 66. Tingkat ketahanan pangan Indonesia di bawah 5 negara ASEAN, yakni Singapore (5), Malaysia (34), Thailand (49), Filipina (65), dan bahkan Vietnam (67).

Gambar 11. Indeks Ketahanan Pangan

(Sumber: Nurhemi, 2014 – hal 20)

Retorika tersebut kerap kali dijadikan komoditas politik yang mengerucut pada program-program bertopengkan bantuan sosial melalui berbagai jenis, baik pada sisi hilir maupun hulu, tetapi tetap saja tidak mampu menyelesaikan

permasalahan. Ada baiknya, peran Bulog

dikembalikan pada format sebelum 1997, sehingga

mengendalikan harga secara penuh jika memang

“soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa”

seperti yang diucapkan Bung Karno.

E.

KESIMPULAN DAN SARAN

Apapun kebijkan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kedaulatan pangan, khususnya untuk komoditas beras, jika peran Bulog tidak dapat berjalan secara berdaulat untuk mengendalikan harga, maka kebijakan tersebut cenderung hanya sebatas retorika semata. Selain itu, pergeseran preferensi masyarakat atas kualitas beras premium harus disikapi secara cermat sehingga kebijakan Bulog dengan melakukan impor beras kualitas rendah dalam rangka pemenuhan Cadangan Beras Nasional menjadi kurang tepat.

Catatan BPS sepanjang Januari s.d Agustus 2015, Indonesia masih melalukan impor sebanyak 225.029 ton atau setara dengan 97,8 juta dollar AS, sebuah ironi atas ketidakmampuan kita sebagai negara agraris dalam memenuhi kebutuhan kita sendiri. Untuk itu, sudah saatnya memulai perubahan sosial itu secara struktur dengan penguatan kelembagaan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai perwakilan kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

[1] Sawit, M Husein. 2016. Konsumen Beras dan Kebijakan Pemerintah. Harian Kompas, 13 Juni 2016. Kolom Opini. Halaman 6.

[2] Sjaf, Sofyan. 2016. Politik Pangan. Harian Kompas, 15 Juni 2016. Kolom Opini. Halaman 6.

[3] BPS1. 2015. Analisis Tematik ST2013 Subsektor Ketahanan, Kemandirian, dan Kedaulatan Pangan Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[4] BPS2. 2015. Produksi Tanaman Pangan Angka Ramalan II Tahun 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[5] BPS3. 2015. Sensus Pertanian 2013 Angka Nasional Hasil Survei ST2013 – Subsektor Rumah Tangga

Usaha Tanaman Padi, 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[6] Zon, Fadli. 2016. Pangan & Pertanian di Era Neoliberal. Jakarta: Fadli Zon Library.

[7] Usman, Wan. 2003. Daya Tahan Bangsa. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.

[8] Torrens (Torrens Resilience Institute). 2012. Developing a model and tool to measure community dissaster resilience. Australia: Torrens.

[9] Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Studi Pendahuluan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Pangan Dan Pertanian 2015-2019. Direktorat Pangan dan Pertanian. Jakarta: Bappenas.

[10]Robinson, James A & Acemoglu, Daron. 2012. Why Nations Fail: The Origins of Power, Properity and Poverty. New York: Crown Business.

[11]Budiantoro, Setyo dan Bahagijo, Sugeng. 2012. Pembangunan Inklusif : prospek dan tantangan. Jakarta: LP3ES.

Sumber Jurnal

[1] Purwono, Joko & Sugyaningsih, Sri & Priambudi, Adib. 2013. Analisis Tataniaga Beras di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Neo-Bis. Volume 7, Nomor 2, Desember 2013.

[2] Lokollo, Erna Maria. 2012. Supply Chain Management (SCM) Atau Manajemen Rantai Pasok. Bunga Rampai: Rantai Pasok Komoditas Pertanian Indonesia. Bogor: IPB Press.

Institute (IFPRI) – Consultative Group on International Agricultural Research (CIGAR).

[4] Gérard, F. 2010. Indonesia n Experience in Rice Price Stabilization. Grema – Groupe de

recherche et d’échange sur régulation des

marchés agricoles. CIRAD.

[5] Nurhemi, Soekro & Shinta R.I & R Suryani, Guruh.

2014. Pemetaan Ketahanan Pangan di

Indonesia: Pendekatan TFP dan Indeks Ketahanan Pangan. Jakarta: Bank Indonesia.

Sumber Internet

[1] VoA Online. Voice of America. Mentan: Indonesia Swasembada Pangan Penuh 2017.