5

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Valuasi Ekonomi Sumber Daya PPK Untuk Wisata Bahari

Dalam paradigma neoklasik, nilai ekonomi (economic values) dapat dilihat dari sisi kepuasan konsumen (preference of consumers) dan keuntungan perusahaan (profit of firms). Dalam hal ini konsep dasar yang digunakan adalah surplus ekonomi (economic surplus) yang diperoleh dari penjumlahan surplus oleh konsumen (comsumers surplus/CS) dan surplus oleh produsen (produsen

surplus/PS) (Grigalunas and Conger 1995; Freeman III 2003 dalam Adrianto

2006). Konsep valuasi ekonomi konvensional mendefinisikan nilai ekonomi sebagai nilai ekonomi total yang merupakan penjumlahan dari nilai-nilai pemanfaatan (use value) dan nilai non-pemanfaatan (non-use value). Menurut Fauzi (2000) secara umum, memang sulit mengukur dengan pasti konsep use value dan non-use value, sehingga valuasi ekonomi dengan menggunakan pendekatan di atas sering menjadi perdebatan menyangkut akurasi atau ketepatan dari pengukuran nilai ekonomi sumberdaya alam. Salah satu kesulitan dalam mengukur nilai dari barang atau jasa yang dihasilkan sumberdaya alam adalah terdapat barang atau jasa dari sumberdaya alam yang tidak memiliki harga pasar dan tidak dapat diobservasi, sehingga nilai riel-nya tidak dapat di ukur dengan baik.

Surplus konsumen terjadi apabila jumlah maksimum yang mampu konsumen bayar lebih besar dari jumlah yang secara aktual harus dibayar untuk mendapatkan barang atau jasa. Selisih jumlah tersebut disebut consumers

surplus/CS dan tidak dibayarkan dalam konteks memperoleh barang yang

diinginkan. Sementara itu, produser surplus/PS terjadi ketika jumlah yang diterima oleh produsen lebih besar dari jumlah yang harus dikeluarkan untuk memproduksi sebuah barang atau jasa. Nilai ekonomi suatu komoditas (goods) atau jasa (service) lebih diartikan sebagai “berapa yang harus dibayar” dibanding “berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyediakan barang/jasa tersebut”. Dengan demikian, apabila ekosistem dan sumberdaya eksis dan menyediakan barang dan jasa bagi kita, maka “kemampuan membayar”/willingness to pay merupakan proxy bagi nilai sumberdaya tersebut, tanpa memasalahkan apakah

kita secara nyata melakukan proses pembayaran/payment atau tidak (Barbier et al 1997 dalam Adrianto 2006).

Tujuan valuasi ekonomi pada dasarnya adalah membantu mengambil keputusan untuk menduga efisiensi ekonomi (economic effisiency) dari berbagai pemanfaatan (competing uses) yang mungkin dilakukan terhadap ekosistem yang ada di kawasan PPK. Asumsi yang mendasari fungsi ini adalah bahwa alokasi sumberdaya yang dipilih adalah yang mampu menghasilkan manfaat bersih bagi masyarakat (net gain to society) yang diukur dari manfaat ekonomi dari alokasi tersebut dikurangi dengan biaya alokasi sumberdaya tersebut. Namun demikian, siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam konteks nilai manfaat masyarakat bersih tidak dipertimbangkan dalam term “economic efficiency”. Oleh karena itu, faktor distribusi kesejahteraan (walfare distribution) menjadi salah satu isu penting dalam valuasi ekonomi yang lebih adil seperti yang dianut dalam

ecological economicst (Adrianto 2006).

Garrod dan Willis (1999) membagi valuasi ekonomi dalam dua metode, yaitu Revealed Preference dan Expressed/State preference. Releaved Preference adalah teknik valuasi yang mengandalkan harga implisit dimana Willingness to

pay/WTP terungkap melalui model yang dikembangkan. Beberapa teknik valuasi

yang termasuk dalam releaved preference adalah, (a) Travel Cost Method/TCM yang diperkenalkan oleh Hotelling (1941) yang selanjutnya dikembangkan oleh Wood dan Trice (1958); dan (b) Hedonic Price Method/HPM yang didasarkan pada teori atribut yang dikembangkan oleh Lancaster (1966) dalam Fauzi (2000). Sedangkan Expressed atau State Preference adalah teknik valuasi ekonomi yang didasarkan pada survei dimana keinginan membayar/WTP diperoleh langsung dari responden, yang langsung diungkapkan secara lisan maupun tertulis. Salah satu teknik yang cukup populer dalam kelompok ini adalah Contingent Valuation

Method/CVM atau Metode Valuasi Kontingensi. CVM adalah metode teknik

survei untuk menanyakan tentang nilai atau harga yang diberikan terhadap komoditas yang tidak memiliki nilai pasar (non-market).

Metode Biaya Perjalanan/TCM boleh dikatakan sebagai metode yang pertama kali digunakan untuk menduga nilai ekonomi sebuah komoditas yang tidak memiliki nilai pasar (non-market goods). Metode ini beranjak pada asumsi

7

dasar bahwa setiap individu baik aktual maupun potensial bersedia mengunjungi sebuah daerah untuk mendapatkan manfaat tertentu tanpa harus membayar biaya masuk (no entry fee). Namun demikian, walaupun asumsinya tidak ada biaya masuk, namun secara aktual ditemukan pengunjung yang berasal dari lokasi yang jauh dari obyek yang dikunjungi. Dalam konteks ini terdapat perbedaan “harga” yang harus dibayar antar pengunjung untuk mendapatkan manfaat yang sama. Kondisi ini dalam teori ekonomi dianggap sebagai representasi dari permintaan (demand) pengunjung (konsumen) terhadap manfaat tersebut (Adrianto 2006).

Metode ini dapat digunakan untuk mengukur manfaat dan biaya akibat dari, (a) perubahan biaya akses/tiket masuk di suatu tempat rekreasi; (b) penambahan tempat rekreasi baru; (c) perubahan kualitas lingkungan tempat rekreasi; (d) penutupan tempat rekreasi yang ada. Tujuan dasar dari TCM adalah ingin mengetahui nilai kegunaan dari sumberdaya alam melalui proxy. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan untuk mengkonsumsi jasa dari sumberdaya alam digunakan sebagai proxy untuk menentukan harga dari sumberdaya alam tersebut (Fauzi 2004).

Pada umumnya ada dua teknik sederhana yang sering digunakan untuk menentukan nilai ekonomi berdasarkan TCM, yaitu (a) pendekatan sederhana melalui zonasi; dan (b) pendekatan individual. TCM berdasarkan pendekatan individu menggunakan data yang sebagian besarnya berasal dari kegiatan survey lapangan. Asumsi dasar yang digunakan dalam TCM agar penilaian sumberdaya alam tidak bias, atara lain (a) biaya perjalanan dan biaya waktu digunakan sebagai proxy atas harga rekreasi; (b) waktu perjalanan bersifat netral, artinya tidak menghasilkan utilitas maupun disutilitas; dan (c) biaya perjalanan merupakan perjalanan tunggal (Fauzi 2004).

Menurut FAO (2000), penilaian berdasarkan preferensi/CVM adalah sebuah metode yang digunakan untuk melihat atau mengukur seberapa besar nilai suatu barang berdasarkan estimasi seseorang. CVM juga dapat diumpamakan sebagai suatu pendekatan untuk mengetahui seberapa besar nilai yang diberikan seseorang untuk memperoleh suatu barang/WTP dan seberapa besar nilai yang diinginkan untuk melepaskan suatu barang (willingness to accept/WTA).

CVM digunakan pada kondisi dimana masyarakat tidak mempunyai preferensi terhadap suatu barang yang langsung diperjualbelikan di pasar. Pendekatan CVM dilakukan untuk mengukur preferensi masyarakat dengan cara wawancara langsung tentang seberapa besar mereka membayar/WTP untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih atau menerima kompensasi/WTA bilamana mereka harus kehilangan nuansa atau kualitas lingkungan yang baik, Barton (1994) dalam Adrianto (2006). Selanjutnya dinyatakan bahwa metode CVM secara umum lebih memberikan penekanan terhadap nilai pentingnya suatu barang dibandingkan dengan nilai barang yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk mengeliminasi beberapa pilihan kebijakan dan menawarkan informasi penting dalam penentuan keputusan.

Dengan demikian dalam perencanaan pengembangan daerah tujuan wisata, maka salah satu yang harus dilakukan sebagai analisis awal untuk melihat efisiensi ekonominya adalah dengan melakukan penilaian ekonomi dengan beberapa metode yang umumnya digunakan selama ini untuk menilai kelayakan atau kemungkinan pengembangan daerah tujuan wisata dimaksud.

2.2. Permintaan dan Penawaran Wisata

Untuk merencanakan suatu pengelolaan areal rekreasi atau pariwisata dapat dilakukan dengan analisis terhadap permintaan dan penawaran wisata (Gold 1980). Sediaan rekreasi merupakan gambaran tentang ruang, fasilitas dan

pelayanan, sedangkan permintaan rekreasi merupakan gambaran tentang kegiatan dan perilaku rekreasi. Douglass (1982) mendefinisikan permintaan rekreasi sebagai jumlah kesempatan rekreasi yang diinginkan masyarakat. Permintaan rekreasi terdiri dari pemanfaatan aktual dari fasilitas yang tersedia dan permintaan yang tersembunyi karena tidak terlihat fasilitas yang tidak memadai. Di samping dua tipe permintaan tersebut, Gold (1980) menyebutkan adanya tipe permintaan yang tidak disebutkan Douglass terakhir, yakni permintaan yang timbul akibat adanya perubahan, misalnya karena adanya promosi. Tipe ini disebut permintaan terdorong. Sedangkan menurut Yoeti (1990) ciri permintaan wisata adalah (1) terkonsentrasi menurut musim dan daerah tujuan tertentu; (2) elastisitasnya tinggi; dan (3) berubah-ubah sesuai dengan motivasi masing-masing individu.

9

Banyak faktor yang mempengaruhi permintaan wisata. Faktor yang utama adalah jumlah penduduk, waktu luang, pendapatan perkapita dan transportasi. Clawson dan Knetsch (1966) dan Gold (1980) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan rekreasi harian, mingguan, musiman, bahkan tahunan adalah (1) faktor yang berhubungan dengan pengguna potensial adalah jumlah penduduk sekitar, kepadatan penduduk, karakteristik kependudukan, pendapatan, waktu luang, tingkat pengalaman berekreasi, tingkat kesadaran keperluan rekreasi dan tingkat pengalaman berekreasi, tingkat kesadaran dari perilaku yang dilarang; (2) faktor yang berhubungan dengan tempat rekreasi adalah daya tarik obyek rekreasi, intensitas pengolahan tempat rekreasi, alternatif tapak yang tersedia, daya dukung dan kemampuan desain tempat rekreasi, iklim mikro, karakteristik alam dan fisik areal rekreasi; (3) faktor yang berhubungan dengan pengguna potensial dan tempat rekreasi adalah waktu perjalanan dan jarak, kenyamanan perjalanan, biaya, informasi, status areal rekreasi dan pengaturan pengawasan yang dilakukan.

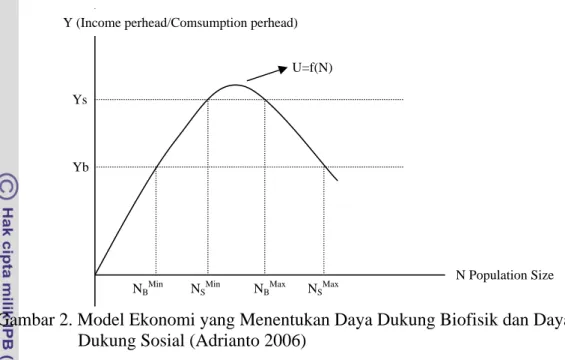

Penawaran wisata adalah meliputi seluruh daerah tujuan wisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Penawaran ini terdiri dari unsur-unsur daya tarik alam, barang dan jasa hasil ciptaan manusia yang dapat mendorong orang untuk berwisata. Hal ini sesuai dengan pendapat Gold (1980) yang menyatakan bahwa sediaan rekreasi adalah jumlah dan kualitas dari sumberdaya rekreasi yang tersedia untuk penggunaan pada waktu tertentu. Dalam konteks permintaan dan penawaran wisata bahari/pantai, konsep yang digunakan adalah permintaan dan penawaran yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Gambar berikut menyajikan konsep permintaan dan penawaran yang konvensional (Gambar 1) dan berbasis daya dukung (Gambar 2).

Price a p b c q Quantity

Gambar 1 Konsep supply-demand konvensional (Constanza et al.1997 dalam Adrianto 2006).

Permitaan terhadap suatu komoditas timbul dari kemauan dan kemampuan dalam membeli komoditas tersebut. Teori permintaan mengatakan bahwa jumlah yang diminta (quantity demanded) dari suatu komoditas dipengaruhi oleh harga komoditas tersebut, pendapatan konsumen, harga komoditas lain yang berkaitan (substitusi atau komplemen) dan selera konsumen (Kusumastanto 1997). Selanjutnya, hukum permintaan (low of demand) menyatakan bahwa kualitas produk yang diminta akan menurun apabila harga meningkat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan wisata menurut Yoeti (1990) adalah (1) pendapatan; (2) harga; (3) struktur keluarga; (4) kualitas obyek wisata sangat mempengaruhi apakah jasa tersebut akan dibeli orang atau tidak; (5) perubahan cuaca; dan (6) hari libur. Sedangkan menurut Douglass (1970) dalam Wardani (2007) bahwa permintaan wisata dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, ketersediaan waktu, keuangan atau tingkat pendapatan, dan komunikasi. Selain itu juga dipengaruhi oleh selera, alternatif wisata, atraksi, waktu perjalanan dan penawaran wisata yang meliputi seluruh daerah tujuan wisata yang ditawarkan kepada pengunjung. Penawaran wisata yang unsur-unsurnya terdiri dari ketersediaan (availability) dan keterjangkauan (accessibility) dapat mempengaruhi dalam permintaan wisata alam terbuka.

Produsen surplus Konsumen surplus Suply= Marginal Cost Demand= Marginal Benefit

11

Gambar 2. Model Ekonomi yang Menentukan Daya Dukung Biofisik dan Daya Dukung Sosial (Adrianto 2006)

Dari Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa Y merupakan jumlah populasi N dengan fungsi Y=f(N). Fungsi tersebut menggambarkan hubungan teoritis secara umum antara pendapatan, konsumsi perkepala dengan populasi berdasarkan asumsi produktivitas dan pendapatan atau konsumsi dari populasi manusia meningkat dengan pertumbuhan pada populasi rendah. Tetapi kadang-kadang menurun dengan peningkatan jumlah populasi karena adanya hambatan ekonomi. Yb menggambarkan pendapatan, konsumsi yang mana sesuai dengan daya dukung biofisikal (kb) pada level minimum digambarkan lebih kecil atau sama dengan pendapatan, konsumsi dibandingkan dengan Ys. Pendapatan, konsumsi berhubungan dengan daya dukung sosial (Ks). Yb lebih kecil atau sama dengan Ys (Yb < = Ys). Jika Ys meningkat maksimal jumlah populasi atas daya dukung menurun atau sama dengan.

2.3. Batasan dan Karakteristik PPK

Menurut Perpes Nomor 78 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1b, bahwa Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 yang memiliki titik-titik dasar koordinasi geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Sedangkan menurut UU-RI nomor 27 tahun 2007 pasal 1 ayat 3, bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu

NSMax NBMax NBMin NSMin Yb Ys U=f(N) Y (Income perhead/Comsumption perhead)

kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Batasan PPK juga dapat didefinisikan sebagai pulau dengan luas kurang lebih atau sama dengan 10.000 km2 dengan jumlah penduduk 200.000 jiwa sampai 500.000 jiwa (Beller et al 1990 dalam Retraubun 2001). Selanjutnya dinyatakan bahwa (1) secara ekologis terpisah dari pulau induk (mainland island), memiliki batas fisik yang jelas, dan terpencil dari habitat pulau induk sehingga bersifat insular; (2) memiliki sejumlah biota endemik dan keanekaragaman biota yang tipikal dan bernilai ekonomis tinggi; (3) daerah tangkapan (catchment area) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran permukaan dan sedimen akan langsung masuk ke dalam laut; dan (4) kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat PPK bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.

Menurut Hein (1990), karakteristik khusus PPK khususnya yang terkait dengan ukuran luas lahan (smallness) dan insularitas (insularity) dapat secara bersama-sama memiliki efek terhadap kebijakan ekonomi pembangunan wilayah PPK. Terkait dengan karakteristik ukuran luas fisik, PPK memiliki peluang ekonomi yang terbatas khususnya ketika berbicara soal skala ekonomi (economics

of scale). Agar kegiatan ekonomi di PPK mendapatkan skalanya yang sesuai maka

pengembangan sektor perdagangan menjadi diperlukan, walaupun tergantung pula kepada infrastruktur yang ada di PPK tersebut (Hein, 1990). Selain itu, karena karakteristiknya yang kecil secara fisik, maka kegiatan ekonomi yang mungkin adalah kegiatan ekonomi yang terspesialisasi. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi di PPK memerlukan tingkat spesialisasi yang lebih tinggi dibanding wilayah lain yang lebih besar. Dalam beberapa hal, specialized economy seperti yang terjadi untuk PPK berefek positif khususnya yang terkait dengan konsep skala ekonomi. Dengan keanekaragaman spesialisasi ekonomi dari sebuah pulau kecil maka semakin meningkat pula tingkat ketahanan ekonomi dari pulau tersebut dari faktor eksternal sepanjang pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut memperhitungkan pula tingkat daya dukung pulau secara umum (Hein, 1990; McKee and Tisdell, 1990). Beberapa hal lain yang menjadi ciri keterbatasan ekonomi wilayah PPK terkait dengan ukuran fisik (smallness) disajikan pada Tabel 1 berikut.

13

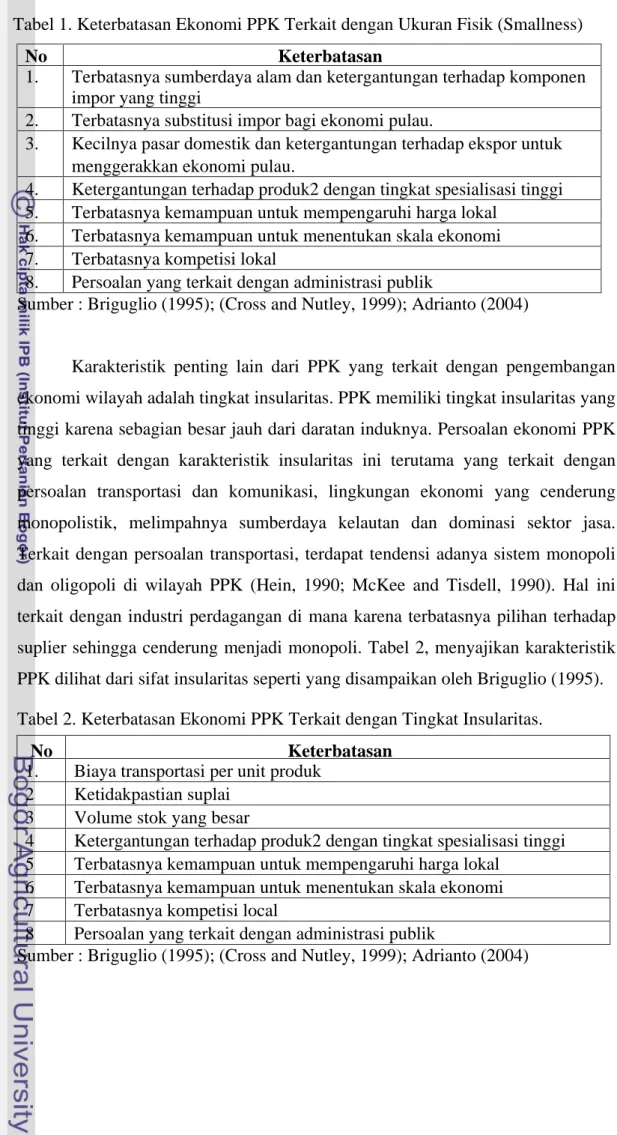

Tabel 1. Keterbatasan Ekonomi PPK Terkait dengan Ukuran Fisik (Smallness)

No Keterbatasan

1. Terbatasnya sumberdaya alam dan ketergantungan terhadap komponen impor yang tinggi

2. Terbatasnya substitusi impor bagi ekonomi pulau.

3. Kecilnya pasar domestik dan ketergantungan terhadap ekspor untuk menggerakkan ekonomi pulau.

4. Ketergantungan terhadap produk2 dengan tingkat spesialisasi tinggi 5. Terbatasnya kemampuan untuk mempengaruhi harga lokal

6. Terbatasnya kemampuan untuk menentukan skala ekonomi 7. Terbatasnya kompetisi lokal

8. Persoalan yang terkait dengan administrasi publik

Sumber : Briguglio (1995); (Cross and Nutley, 1999); Adrianto (2004)

Karakteristik penting lain dari PPK yang terkait dengan pengembangan ekonomi wilayah adalah tingkat insularitas. PPK memiliki tingkat insularitas yang tinggi karena sebagian besar jauh dari daratan induknya. Persoalan ekonomi PPK yang terkait dengan karakteristik insularitas ini terutama yang terkait dengan persoalan transportasi dan komunikasi, lingkungan ekonomi yang cenderung monopolistik, melimpahnya sumberdaya kelautan dan dominasi sektor jasa. Terkait dengan persoalan transportasi, terdapat tendensi adanya sistem monopoli dan oligopoli di wilayah PPK (Hein, 1990; McKee and Tisdell, 1990). Hal ini terkait dengan industri perdagangan di mana karena terbatasnya pilihan terhadap suplier sehingga cenderung menjadi monopoli. Tabel 2, menyajikan karakteristik PPK dilihat dari sifat insularitas seperti yang disampaikan oleh Briguglio (1995). Tabel 2. Keterbatasan Ekonomi PPK Terkait dengan Tingkat Insularitas.

No Keterbatasan

1. Biaya transportasi per unit produk 2 Ketidakpastian suplai

3 Volume stok yang besar

4 Ketergantungan terhadap produk2 dengan tingkat spesialisasi tinggi 5 Terbatasnya kemampuan untuk mempengaruhi harga lokal

6 Terbatasnya kemampuan untuk menentukan skala ekonomi 7 Terbatasnya kompetisi local

8 Persoalan yang terkait dengan administrasi publik

Karakteristik lain adalah bahwa PPK sangat rentan terhadap bencana alam (natural desasters) seperti angin topan, gempa bumi, dan banjir (Briguglio 1995; Adrianto and Matsuda 2002). Dalam kacamata ekonomi, dampak bencana alam terhadap ekonomi PPK tidak jarang sangat besar sehingga menyebabkan tingkat resiko di PPK menjadi tinggi pula.

Dalam rangka pengembangan wisata bahari di PPK, pemerintah harus memperhatikan berbagai karakteristik dan dinamika masyarakat lokal serta berbagai faktor lainnya, sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan yang dapat mempengaruhi pengelolaan wisata bahari. Menurut Kusumastanto (1997), masyarakat pesisir memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda dengan beberapa kelompok masyarakat industri atau kelompok masyarakat lainnya. Perbedaan ini disebabkan keterkaitan yang sangat erat terhadap karakteristik ekonomi pesisir, ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi maupun latar belakang budaya. Selanjutnya menurut Adiwibowo (1995) bahwa masyarakat pesisir dapat dipandang sebagai suatu sistem sosial yang kehidupan segenap anggota-anggotanya tergantung sebagian atau sepenuhnya pada kelimpahan sumberdaya pesisir dan lautan.

Oleh karena itu dalam perencanaan pengelolaan PPK harus selalu memperhatikan karakteristik PPK yang sudah tentu sangat kompleks, baik dari sisi ekosistem maupun sosial budaya masyarakatnya.

2.4. Daya Dukung Wisata Bahari PPK

Daya dukung suatu wilayah ditentukan oleh (1) kondisi biogeofisik wilayah, dan (2) permintaan manusia akan sumberdaya alam dan jasa lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, daya dukung wilayah pesisir dan PPK dapat ditentukan dengan cara analisis, yaitu (1) kondisi biogeofisik yang menyusun kemampuan wilayah PPK dalam memproduksi sumberdaya alam dan jasa lingkungan; dan (2) kondisi ekonomi dan sosial-budaya yang menentukan kebutuhan manusia yang tinggal di wilayah PPK tersebut atau yang tinggal di luar wilayah PPK, tetapi berpengaruh terhadap wilayah tersebut (Dahuri 1993).

15

Selanjutnya dikatakan bahwa, tahapan untuk menentukan daya dukung wilayah PPK yang ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut (1) menetapkan batas-batas, vertikal dan horizontal terhadap garis pantai, wilayah pesisir sebagai suatu unit pengelolaan; (2) menghitung luasan wilayah pesisir yang akan dikelola; (3) mengalokasikan (melakukan zonasi) wilayah pesisir tersebut menjadi tiga zona utama meliputi, zona preservasi, zona konservasi, dan zona pemanfaatan ; (4) menyusun tata ruang pembangunan pada zona konservasi dan zona pemanfaatan; (5) melakukan penghitungan tentang potensi dan distribusi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang tersedia, misalnya stock assesment sumberdaya perikanan, hutan mangrove, melakukan pengkajian sumberdaya air tawar, melakukan pengkajian kapasitas asimilasi, serta permintaan internal dan eksternal terhadap sumberdaya alam dan jasa lingkungan

Sejalan dengan pengelompokan tipe kajian daya dukung lingkungan diatas, dalam konteks daya dukung lingkungan PPK, beberapa konsep pengertian mengenai daya dukung yang digunakan adalah sebagai berikut (KLH dan FPIK IPB 2002), (1) Daya Dukung, tingkat pemanfaatan sumberdaya alam atau ekosistem secara berkesinambungan tanpa menimbulkan kerusakan sumberdaya dan lingkungan; (2) Daya Dukung Ekologis, tingkat maksimum (baik jumlah maupun volume) pemanfaatan suatu sumberdaya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu kawasan atau zona sebelum terjadi penurunan kualitas ekologis; (3) Daya Dukung Fisik, jumlah maksimum pemanfaatan suatu sumberdaya atau ekosistem yang dapat diabsorpsi oleh suatu kawasan atau zona tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas fisik; (4) Daya Dukung

Sosial, tingkat kenyamanan dan apresiasi pengguna suatu sumberdaya atau

ekosistem terhadap suatu kawasan atau zona akibat adanya pengguna lain dalam waktu bersamaan; (5) Daya Dukung Ekonomi, tingkat skala usaha dalam pemanfaatan suatu sumberdaya yang memberikan keuntungan ekonomi maksimum secara berkesinambungan.

Choy dan Heillbronn (1997) merumuskan lima faktor batasan yang mendasar dalam penentuan prinsip utama ekowisata, yaitu (1) Lingkungan, ekowisata bertumpu pada lingkungan alam, budaya yang belum tercemar; (2)

Masyarakat, ekowisata bermanfaat ekologi, sosial dan ekonomi pada masyarakat;

(3) Pendidikan dan Pengalaman, ekowisata harus dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan alam dan budaya dengan adanya pengalaman yang dimiliki; (4). Berkelanjutan, ekowisata dapat memberikan sumbangan positif bagi keberlanjutan ekologi lingkungan baik jangka pendek maupun jangka panjang; (5) Manajemen, ekowisata harus dikelola secara baik dan menjamin

sustainability lingkungan alam, budaya yang bertujuan untuk peningkatan

kesejahteraan sekarang maupun generasi mendatang.

Khususnya bagi daerah wisata pesisir menurut Clark (1992), berbagai permasalahan yang umumnya terjadi sebagai akibat pengembangan pariwisata antara lain (1) penurunan sumberdaya alamiah, (a) erosi pantai, (b) konversi hutan bakau untuk tata guna lahan lainnya, (c) pengreklamasian wilayah pantai, (d) penangkapan ikan dengan menggunakan dinamit/racun, (e) tangkap lebih dan (e) eksploitasi lebih terhadap hutan bakau; (2) polusi, (a) sumber-sumber industri/sampah, (b) sumber domestik/sampah rumah tangga dan sampah keras, (c) sumber-sumber dari pertanian/aliran atas bahan-bahan pestisida dan pupuk, dan (d) sumber-sumber lain penggalian/penambangan; (3) konflik penggunaan lahan, (a) tidak adanya akses kearah pantai sebagai akibat padatnya pemukiman pada daerah tersebut, (b) tidak bisa dipergunakan daerah pantai akibat polusi yang sangat tinggi, dan (c) konservasi dan preservasi terhadap hutan bakau versus konversi sumberdaya yang sama untuk dijadikan tambak ikan/udang atau reklamasi menjadi daerah pemukiman atau untuk tujuan komersial lainnya; (4) pengrusakan kehidupan dan kepemilikan akibat bencana alam, (a) banjir yang diakibatkan oleh badai, (b) gempa bumi, (c) angin topan cyclone, dan (d) tsunami.

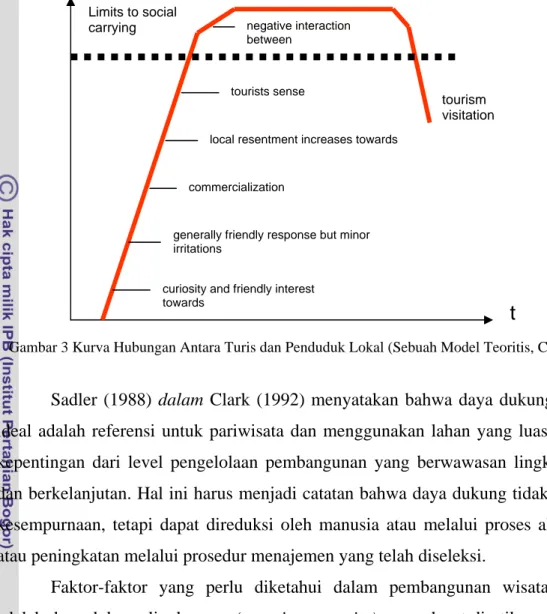

Ancaman kerusakan lingkungan akibat kegiatan wisata mengancam di beberapa daerah. Sedangkan untuk sektor pariwisata, masalah lingkungan menjadi bagian yang sangat berpengaruh signifikan dari produk yang ditawarkan oleh suatu negara. Suatu strategi kesuksesan pariwisata adalah dengan memaksimumkan manfaat sumberdaya untuk pembangunan tanpa mengabaikan kelestarian sumberdaya alam dan budaya setempat. Gambar 3 di bawah ini menunjukkan hubungan daya dukung dari wisatawan.

17

Sadler (1988) dalam Clark (1992) menyatakan bahwa daya dukung yang ideal adalah referensi untuk pariwisata dan menggunakan lahan yang luas untuk kepentingan dari level pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini harus menjadi catatan bahwa daya dukung tidak untuk kesempurnaan, tetapi dapat direduksi oleh manusia atau melalui proses alamiah atau peningkatan melalui prosedur menajemen yang telah diseleksi.

Faktor-faktor yang perlu diketahui dalam pembangunan wisata alam adalah daya dukung lingkungan (carrying capacity), yang dapat diartikan sebagai intensitas penggunaan maksimum terhadap sumberdaya alam yang berlangsung secara berkesinambungan tanpa merusak alam. Daya dukung alam perlu diketahui secara fisik, lingkungan dan sosial (Pearce and Kirk, 1986). Penentuan daya dukung perlu juga dikaitkan dengan akomodasi, pelayanan, sarana rekreasi yang dibangun di setiap tempat tujuan wisata. Oleh sebab itu daya dukung dapat didefinisikan dalam bentuk jumlah kamar persatuan luas wilayah.

Fasilitas pariwisata merupakan salah satu program pengembangan yang sangat penting. Tanpa didukung oleh pengembangan fasilitas maka tujuan program tidak akan optimal. Sesuai ketentuan PP No.18/1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam maka areal yang diizinkan untuk pembangunan sarana dan prasarana adalah 10% dari luas blok pemanfaatan, sehingga hal

tourism visitation begins to Limits to social carrying capacity negative interaction between

residents and tourists

generally friendly response but minor irritations

develop and commercialization of tourism commercialization

increases

local resentment increases towards tourists sense

unfriendliness

curiosity and friendly interest towards

tourists

t

18

tersebut berlaku di kawasan pesisir wisata Pulau Morotai.

2.5. Pengelolaan Sumberdaya PPK

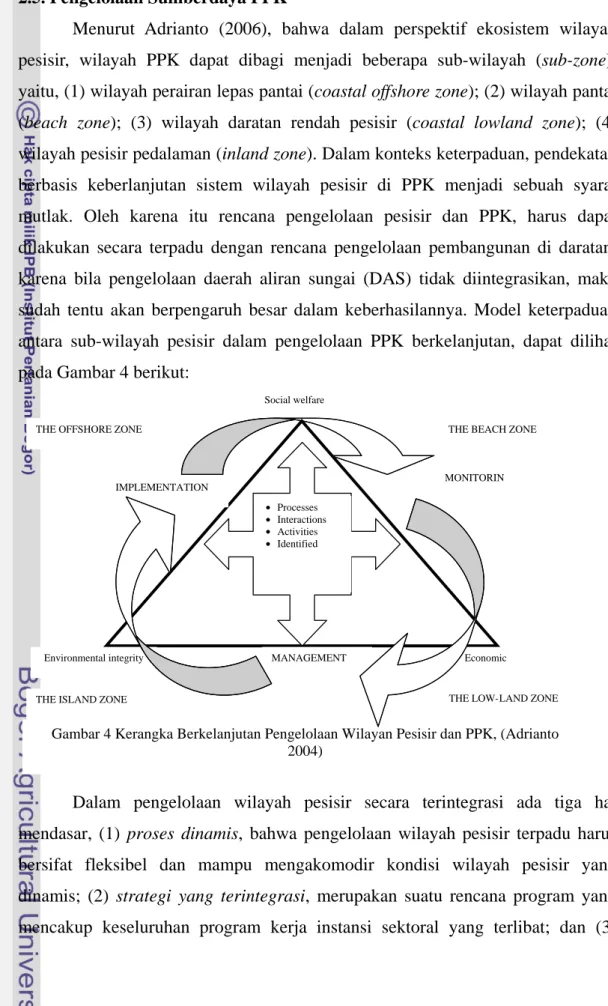

Menurut Adrianto (2006), bahwa dalam perspektif ekosistem wilayah pesisir, wilayah PPK dapat dibagi menjadi beberapa sub-wilayah (sub-zone), yaitu, (1) wilayah perairan lepas pantai (coastal offshore zone); (2) wilayah pantai (beach zone); (3) wilayah daratan rendah pesisir (coastal lowland zone); (4) wilayah pesisir pedalaman (inland zone). Dalam konteks keterpaduan, pendekatan berbasis keberlanjutan sistem wilayah pesisir di PPK menjadi sebuah syarat mutlak. Oleh karena itu rencana pengelolaan pesisir dan PPK, harus dapat dilakukan secara terpadu dengan rencana pengelolaan pembangunan di daratan, karena bila pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) tidak diintegrasikan, maka sudah tentu akan berpengaruh besar dalam keberhasilannya. Model keterpaduan antara sub-wilayah pesisir dalam pengelolaan PPK berkelanjutan, dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:

Dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terintegrasi ada tiga hal mendasar, (1) proses dinamis, bahwa pengelolaan wilayah pesisir terpadu harus bersifat fleksibel dan mampu mengakomodir kondisi wilayah pesisir yang dinamis; (2) strategi yang terintegrasi, merupakan suatu rencana program yang mencakup keseluruhan program kerja instansi sektoral yang terlibat; dan (3)

Social welfare

Processes Interactions Activities Identified

MANAGEMENT Economic MONITORIN THE BEACH ZONE THE OFFSHORE ZONE

IMPLEMENTATION

Environmental integrity

THE ISLAND ZONE THE LOW-LAND ZONE

Gambar 4 Kerangka Berkelanjutan Pengelolaan Wilayan Pesisir dan PPK, (Adrianto 2004)

19

pengalokasian lingkungan, sosial budaya dan berbagai pemanfaatan secara

berkelanjutan, merujuk pada keseimbangan pengalokasian sumberdaya dan manusia yang ada di wilayah pesisir. Serta dalam perencanaan pengelolaan terintegrasi sesungguhnya mengandung dua hal, yaitu, (1) secara vertikal, meliputi integrasi kebijakan operasional dan perencanaan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai nasional maupun regional yang berbatasan dengan negara lain; (2) secara horisontal, harus mampu mengintegrasikan perencanaan dari sektor pertanian dan konservasi yang berada di DAS hulu, dan sektor perikanan (baik budidaya tambak udang dan ikan maupun perikanan tangkap), pariwisata alam dan bahari, perhubungan laut, industri maritim, pertambangan lepas pantai, konservasi laut, serta pengembangan kota (Pratikto et al, 2005).

Kebijakan pemerintah membentuk DKP merupakan suatu keputusan ekonomi politik dari proses perubahan yang mendasar ditingkat kebijakan nasional. Tetapi, keputusan politik tersebut tidak hanya sampai pada pembentukan departemen tersebut, melainkan harus ada sebuah visi bersama pada semua level institusi negara yang dituangkan dalam bentuk kebijakan kelautan (ocean policy).

Ocean Policy adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh policy makers dalam

mendayagunakan sumberdaya kelautan secara bijaksana untuk kepentingan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (social well being). Implikasi ekonominya adalah bahwa bidang kelautan akhirnya menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional (oceanomics). Visi

Ocean Policy dan Oceanomics adalah sangat vital bagi negara kepulauan dalam

menjaga kesatuan wilayah, politik, dan ekonomi. Ini perlu diwujudkan oleh semua komponen bangsa untuk menjawab problem struktural bangsa, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketergantungan terhadap negara maju, yakni bertambahnya jumlah utang yang dibebankan kepada rakyat serta berbagai kebutuhan lain yang diimpor, maupun penyediaan lapangan kerja bagi seluruh bangsa Indonesia di tanah tumpah darahnya sendiri (Kusumastanto 2003).

Dengan demikian dalam menentukan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan PPK harus dilakukan berbagai kajian mendalam tentang dukungan ekosistem wilayah dan perkembangan perekonomiannya.

2.6. Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan

Perairan Indonesia memiliki luasan terumbu karang mencapai kurang-lebih 60.000 km2 yang tersebar di perairan Kawasan Barat Indonesia sampai Kawasan Timur Indonesia, Walters 1994 dan Suharsono (1998) dalam DKP (2002). Serta menurut Cesar (1997), bahwa wilayah Indonesia merupakan lokasi bagi sekitar 1/8 dari terumbu karang dunia dan merupakan negara yang kaya keanekaragaman biota perairan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Terumbu karang menjadi sumber devisa yang diperoleh dari

Penyelaman dan kegiatan Wisata Bahari lainnya.

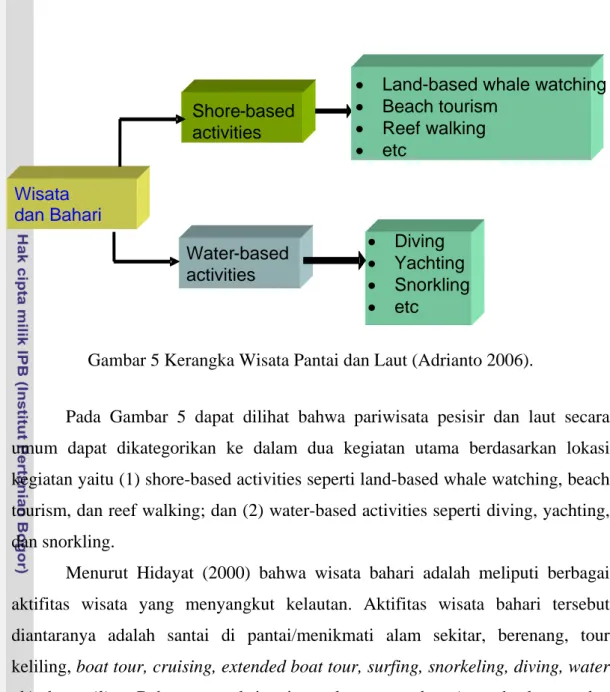

Dalam rangka mengembangkan pariwisata perlu diperhatikan definisi pariwisata, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Hall (2001) dalam Adrianto (2006) menyebutkan bahwa konsep pariwisata pesisir (coastal tourism) atau pariwisata bahari (marine tourism) meliputi hal-hal yang terkait dengan kegiatan wisata, leisure dan rekreasi yang dilakukan di wilayah pesisir dan perairan laut (pariwisata pesisir dan laut; PPL). Sementara itu, Orams (1999) dalam Adrianto (2006) memberikan definisi wisata bahari sebagai kegiatan rekreasi yang melakukan perjalanan dari tempat tinggal menuju tempat yang memiliki lingkungan laut. Dengan menggunakan definisi ini maka kerangka wisata pantai dan bahari dapat digambarkan secara diagram seperti yang disajikan pada Gambar 5 berikut.

21

Gambar 5 Kerangka Wisata Pantai dan Laut (Adrianto 2006).

Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa pariwisata pesisir dan laut secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua kegiatan utama berdasarkan lokasi kegiatan yaitu (1) shore-based activities seperti land-based whale watching, beach tourism, dan reef walking; dan (2) water-based activities seperti diving, yachting, dan snorkling.

Menurut Hidayat (2000) bahwa wisata bahari adalah meliputi berbagai aktifitas wisata yang menyangkut kelautan. Aktifitas wisata bahari tersebut diantaranya adalah santai di pantai/menikmati alam sekitar, berenang, tour keliling, boat tour, cruising, extended boat tour, surfing, snorkeling, diving, water

ski, dan sailing. Beberapa atraksi wisata alam taman laut (terumbu karang dan

biota laut). Formasi karang buatan (artificial reef), obyek purbakala, kapal dan pesawat tenggelam, ikan-ikan buruan dan pantai yang indah. Pendayagunaan laut sebagai medium wisata memerlukan persyaratan tertentu, antara lain (1) keadaan musim/cuaca yang cukup baik sepanjang tahun; (2) lingkungan laut yang bersih, bebas pencemaran; (3) keadaan pantai yang bersih dan alami, yang disertai pengaturan-pengaturan tertentu akan bangunan dan macam kegiatan; (4) keadaan dasar laut yang masih alami, misalnya taman laut yang merupakan habitat dari berbagai fauna dan flora; (5) gelombang dan arus yang relatif tidak terlalu besar serta aksesibilitas yang tinggi.

Wisata dan Bahari Shore-based activities Water-based activities Diving Yachting Snorkling etc

Land-based whale watching

Beach tourism Reef walking etc

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang ingin menyelaraskan antara aktivitas ekonomi dan ketersediaan sumberdaya alam (natural resources). Konsep pembangunan seperti ini tidak hanya memperhatikan kepentingan generasi kini, tetapi juga generasi yang akan datang (Yakin 1993). Sumberdaya harus dialokasikan secara efisien yang dinamis (dynamic efficient

allocations). Pendekatan ini dianggap konsisten dengan konsep keberlanjutan

karena keuntungan bisa dibagi secara adil antar generasi. Konsep keberlanjutan lebih menekankan aspek keadilan (fairness) antar generasi daripada efisiensi alokasi (Tietenberg 1992).

Efisiensi sumberdaya adalah bagaimana menciptakan penggunaan sumberdaya terbaik untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (community

well-being). Melalui pendekatan lingkungan, konsep efisiensi menghendaki

adanya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi dampak lingkungan dan meyakinkan bahwa nilai barang dan jasa yang disediakan dengan biaya terendah. Selanjutnya ada usaha yang terus-menerus untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap konsekuensi dan perubahan baru terhadap output dan input. Untuk mencapai hal ini perlu adanya kompromi

(trade-off) antar kepentingan ekonomi dan lingkungan (Yakin 1993).

Salah satu wilayah yang memungkinkan untuk dapat dikembangkan sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kawasan Timur Indonesia (DTW-KTI), khususnya wisata bahari adalah Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.

2.7. Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari

Menurut Kusumastanto (2003), bahwa subsektor pariwisata bahari merupakan sektor yang memiliki masa depan yang menjanjikan untuk menunjang pembangunan kelautan. Dari sisi efisiensi, sektor ini merupakan sektor paling efisien dalam bidang kelautan yang ditunjukkan dengan nilai ICOR sebesar 3,10. Dengan demikian wajar jika pengembangan pariwisata bahari menjadi prioritas. Obyek-obyek utama yang menjadi potensi pariwisata bahari adalah wisata pantai (seaside tourism), wisata alam (pantai), wisata budaya (cultural tourism), wisata

23

pesiar (cruise tourism), wisata alam (ecotourism), dan wisata olahraga (sport

tourism), wisata bisnis (bisnis tourism).

Selanjutnya dikatakan bahwa, fokus utama dalam kebijakan pengembangan wisata bahari terutama diarahkan untuk, (1) meningkatkan ketersediaan sarana publik yang menciptakan pelayanan dan kenyamanan hakiki bagi wisatawan mancanegara maupun domestik yang akan memanfaatkan sumber daya wisata bahari; (2) meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkiprah dalam mengelola wisata bahari; (3) mengembangkan sistem pendataan dan informasi yang lengkap dengan memanfaatkan teknologi yang modern, sehingga memudahkan wisatawan mendapatkan informasi dan akses cepat, mudah serta murah. Pengembangan sistem pendataan dan informasi ini sekaligus melayani dan mendukung kegiatan promosi dan investasi di bidang wisata bahari; (4) mengembangkan aktifitas ekonomi non-pariwisata yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan wisata bahari, misalnya industri kerajinan, perikanan, restoran semisal sea food, dan jasa angkutan laut; (5) meningkatkan jaminan dan sistem keamanan bagi wisatawan yang memanfaatkan potensi wisata bahari; (6) menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi kalangan investor untuk mengembangkan wisata bahari, seperti insentif maupun desinsentif; dan (7) mengembangkan model pengelolaan wisata bahari yang mampu menjaga kelestarian ekosistem laut dan budaya masyarakat lokal.

Perencanaan terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Perencanaan terpadu biasanya dimaksudkan sebagai suatu upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Seringkali keterpaduan juga diartikan sebagai koordinasi antara tahapan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan yang meliputi, pengumpulan dan analisis data, perencanaan, implementasi, dan kegiatan konstruksi (Sorensen dan McCreary 1990).

Dalam UU nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan kepariwisataan ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra indonesia; meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal; serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan dilakukan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa. Dengan mengacu pada arahan RPJPN tersebut, maka sasaran pembangunan kepariwisataan di tahun 2008 akan dilakukan secara bersama, adalah meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia menjadi 7 juta orang dengan penerimaan devisa sebesar USD 6,7 miliar; dan meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara menjadi 223 juta perjalanan (Nirwandar 2008).

Selanjutnya dikatakan bahwa, sasaran-sasaran pembangunan kepariwisataan tahun 2008 tersebut akan dilakukan bersama melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut, (1) penyelenggaraan “Visit Indonesia Year 2008”; (2) pemasangan iklan pariwisata di media cetak, elektronik, dan billboard; (3) dukungan promosi dan pemasangan iklan bagi 10 destinasi pariwisata unggulan; (4) pendukungan kegiatan MICE; (5) pelaksanaan kampanye nasional sadar wisata; (6) fasilitasi pengembangan di 10 destinasi pariwisata unggulan; (7) dukungan pengembangan pariwisata bagi 23 Provinsi; (8) peningkatan kualitas SDM penyelenggara pariwisata di daerah unggulan; serta (9) peningkatan daya saing SDM melalui diklat pariwisata.