BAB II

KONSELING EGO STATE DALAM MEREDUKSI KEDUKAAN

A. Konsep Kedukaan 1. Definisi Kedukaan

Kedukaan merupakan respons alami terhadap kehilangan. Ini merupakan penderitaan emosional yang individu rasakan ketika sesuatu atau seseorang yang mereka cintai diambil. Seringkali, rasa sakit akibat kehilangan bisa terasa luar biasa. Individu mungkin mengalami semua jenis emosi yang sulit dan tidak terduga, dari mulai kaget atau marah hingga tidak percaya, bersalah, dan sedih. Rasa sakit dari kedukaan juga dapat mengganggu kesehatan fisik individu, membuatnya sulit untuk tidur, makan, atau bahkan berpikir jernih.

Terdapat penjelasan tentang definisi kedukaan menurut para ahli diantaranya dikemukakan oleh Hogan et al., (2001:24) yang mendefinisikan bahwa kedukaan merupakan reaksi terhadap kematian orang yang dicintai, yang memicu krisis kehidupan bagi individu yang ditinggalkan sehingga mengakibatkan kehilangan kualitas hidup dan kesejahteraan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Definisi kedukaan juga diutarakan oleh Stuart & Laraia yang menjelaskan bahwa kedukaan adalah respons subyektif individu terhadap kehilangan seseorang, objek atau konsep yang sangat dihargai. Ini terdiri dari semua emosi dan sensasi yang menyertai hilangnya seseorang atau sesuatu yang anda sayangi (Leavy 2005:1). Lebih jauh lagi, hal ini mencakup emosi dan perilaku spesifik dalam menanggapi kehilangan, seperti depresi, kesepian, kerinduan dan pencarian almarhum (Demmer 2004:294).

Andriessen et al., (2018) mengemukakan bahwa kedukaan adalah reaksi kehilangan orang terdekat yang dapat memunculkan reaksi negatif dan positif. Reaksi negatif ditandai dengan munculnya gejala kesedihan, menyalahkan diri, kecemasan yang melukai dirinya sendiri, syok, dan kemarahan sementara reaksi positif ditandai dengan munculnya perasaan damai, kedewasaan, empati dan reaksi

Pendapat lain tentang konsep kedukaan juga dikemukakan oleh Neimeyer (2001) yang berpendapat bahwa kedukaan merupakan kesedihan dan penderitaan emosional yang disebabkan oleh kehilangan.

Definisi kedukaan pun diutarakan oleh Sacks (2001:219) yaitu merupakan pengalaman biologis serta pengalaman emosional, spiritual, dan kognitif. Akibatnya, kedukaan menjadi pengalaman yang berkelanjutan, kadang kala mereda, terkadang menyusahkan, tetapi selalu menjadi bagian dari kehidupan seseorang yang telah mengalami kehilangan (Moules et al. 2004: 100).

Maka dapat disimpulkan kedukaan adalah gejala distress yang dialami oleh individu akibat kematian orang terdekat yang ditandai dengan munculnya reaksi secara kognitif, emosi, sosial dan fisik yang dapat mempengaruhi individu baik dalam jangka panjang atau jangka pendek.

2. Tahapan Kedukaan

Tahap-tahap dalam kedukaan merupakan hal yang bersifat universal dan dialami oleh semua lapisan masyarakat maupun lintas budaya. Kedukaan terjadi sebagai respons terhadap kehilangan khususnya kehilangan orang yang dicintai. Pada tahun 1969, psikiater Elisabeth Kübler-Ross pertama kali memperkenalkan tentang tahapan kedukaan dalam bukunya yang berjudul On Death and Dying dan kemudian sekarang dikenal sebagai lima tahap kedukaan. Kubler-Ross (Hall, 2011) menjelaskan ada lima tahap kedukaan tersebut yaitu :

a. Tahap denial (menyangkal)

Reaksi pertama ketika mengetahui kematian orang yang dicintai adalah menyangkal kenyataan situasi. Individu sering berfikir "Ini tidak terjadi, ini tidak mungkin terjadi “. Individu yang mengalami kedukaan akan bersikap menolak kenyataan yang terjadi pada dirinya, namun hal ini merupakan hal yang normal terjadi.

b. Tahap anger (marah)

Individu tidak dapat menahan rasa denial yang dia miliki tersebut dan berkembang menjadi rasa amarah, gusar, iri hati dan kebencian. Tahap anger ini sangat sulit diatasi oleh keluarga atau orang-orang terdekat. Hal ini dikarenakan

oleh fakta bahwa rasa amarah yang dialami oleh individu diekspresikan dengan berbagai cara ke lingkungannya pada saat-saat yang tidak menentu.

Bahkan jika kehilangan itu bukan kesalahan siapa pun, individu mungkin merasa marah dan kesal. Jika individu kehilangan orang yang dicintai, dia mungkin marah pada diri sendiri, Tuhan, para dokter atau bahkan kepada orang yang meninggal karena telah meninggalkannya.

c. Tahap bargaining (tawar menawar)

Reaksi normal terhadap perasaan duka, tidak berdaya seringkali muncul melalui serangkaian pernyataan “Jika saja”, seperti: kalau saja kita mencari penanganan medis lebih cepat, kalau saja kita mendapat pendapat kedua dari dokter lain atau kalau saja kita mencoba menjadi orang yang lebih baik terhadap mereka dll.

Ini adalah upaya tawar-menawar karena secara tidak langsung individu dapat seolah-olah membuat kesepakatan dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi dalam upaya menunda kematian yang tak terhindarkan, dan rasa sakit yang menyertainya.

d. Tahap depression (depresi)

Individu sudah tidak dapat menyangkal hal yang menyebabkan respon kedukaan pada dirinya muncul. Hal ini dikarenakan semakin jelasnya hal-hal yang membuktikan bahwa individu tersebut memiliki sesuatu yang membuat ia menjadi merasa sedih (respon kedukaan). Semakin jelasnya kenyataan tersebut merubah sikap individu yang bersangkutan mulai dari sikap denial dan anger yang dialami menjadi sebuah rasa kehilangan yang sangat mempengaruhi hidupnya.

e. Tahap acceptance (menerima)

Individu tidak berarti mulai memasuki tahap bahagia karena individu yang bersangkutan telah menerima apa yang terjadi dalam hidupnya. Setelah individu tersebut mengalami keempat tahap kedukaan yang telah dijelaskan di atas, ia akan bersikap pasrah.

3. Reaksi Kedukaan

Suatu hal yang tidak mudah untuk mengatasi kedukaan setelah orang yang dicintai meninggal. Kedukaan merupakan hal yang alami dan reaksinya dapat berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Pada dasarnya reaksi kedukaan adalah respon yang dinilai wajar serta normal yang akan dialami oleh seseorang, sehingga hal ini dianggap sebagai reaksi yang umum dialami setiap individu yang mengalami kehilangan orang yang mereka cintai (Young et.,al, 2012).

Reaksi kedukaan yang normal akan terjadi pada individu setelah mengalami kehilangan (Worden, 2009; Machin, 2014), reaksi-reaksi yang muncul diantaranya sebagai berikut :

a. Reaksi emosi : mengalami kesedihan, marah, perasaan bersalah, cemas, kesepian, kelelahan, merasa tidak tertolong, kaget, kerinduan mendalam, mati rasa, dan sebagainya. Reaksi emosi yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan berlebihan akan berpotensi mengarahkan kepada reaksi kedukaan yang rumit.

b. Reaksi fisik, seperti menjadi terlalu sensitif terhadap keributan, mengalami depersonalisasi, terjadi gangguan pernapasan, merasa otot-otot menjadi lemas, kekurangan energi, dan sebagainya.

c. Reaksi kognitif, seperti tidak percaya, kebingungan, pikiran yang berlebihan tentang almarhum, merasakan kehadiran almarhum, dan halusinasi.

d. Reaksi yang akan muncul secara perilaku, seperti gangguan dalam tidur dan makan, mengalami mimpi tentang almarhum, menangis, menyimpan dan membawa benda-benda milik almarhum, peningkatan konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang, dan sebagainya.

e. Reaksi secara sosial akan tampak seperti menarik diri dari lingkungan dan perubahan hubungan sosial.

f. Reaksi spiritual adalah seperti mencari-cari tentang arti kehilangan yang terjadi, melakukan refleksi dengan perspektif religisiusitas atau filosofis, dan sebagainya.

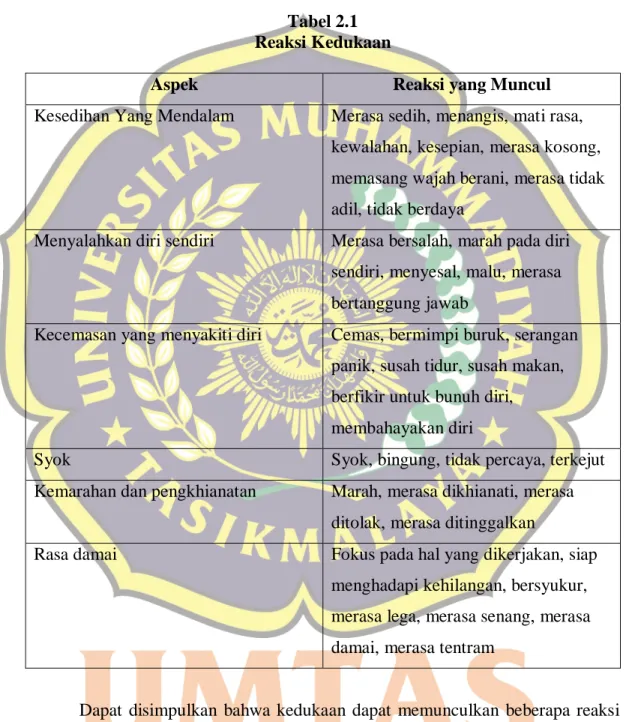

Penelitian Andriessen et al., (2018:206) mengungkapkan terdapat beberapa reaksi kedukaan yang muncul yang diakibatkan oleh kematian orang yang dicintai digambarkan dalam tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Reaksi Kedukaan

Aspek Reaksi yang Muncul

Kesedihan Yang Mendalam Merasa sedih, menangis, mati rasa, kewalahan, kesepian, merasa kosong, memasang wajah berani, merasa tidak adil, tidak berdaya

Menyalahkan diri sendiri Merasa bersalah, marah pada diri sendiri, menyesal, malu, merasa bertanggung jawab

Kecemasan yang menyakiti diri Cemas, bermimpi buruk, serangan panik, susah tidur, susah makan, berfikir untuk bunuh diri,

membahayakan diri

Syok Syok, bingung, tidak percaya, terkejut

Kemarahan dan pengkhianatan Marah, merasa dikhianati, merasa ditolak, merasa ditinggalkan

Rasa damai Fokus pada hal yang dikerjakan, siap

menghadapi kehilangan, bersyukur, merasa lega, merasa senang, merasa damai, merasa tentram

Dapat disimpulkan bahwa kedukaan dapat memunculkan beberapa reaksi diantaranya reaksi secara kognitif, emosi, sosial, fisik, spiritual dan lain sebagainya dan hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan individu yang ditinggalkan.

4. Faktor-Faktor Penyebab Kedukaan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kedukaan, faktor tersebut dikemukakan oleh Aiken (Suprihatin, 2013:19) diantaranya adalah:

a. Hubungan individu dengan almarhum

Yaitu reaksi-reaksi dan rentang waktu masa berduka yang dialami setiap individu akan berbeda tergantung dari hubungan individu dengan almarhum, dari beberapa kasus dapat dilihat hubungan yang sangat baik dengan orang yang telah meninggal diasosiasikan dengan proses kedukaan yang sangat sulit.

b. Kepribadian, usia dan jenis kelamin orang yang ditinggalkan

Merupakan perbedaan yang mencolok ialah jenis kelamin dan usia orang yang ditinggalkan. Secara umum kedukaan lebih menimbulkan stres pada orang yang usianya lebih muda.

c. Proses Kematian

Cara dari seseorang meninggal juga dapat menimbulkan perbedaan reaksi yang dialami orang yang ditinggalkannya. Pada kematian yang mendadak kemampuan orang yang ditinggalkan akan lebih sulit untuk menghadapi kenyataan. Kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar akan menimbulkan perasaan tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan, hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengatasi kedukaan.

5. Jenis Kedukaan

Kedukaan merupakan kondisi yang terjadi akibat dari kehilangan dan hal ini dapat dimanifestasikan dengan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas dan lain-lain. Adapun jenis-jenis kedukaan yang akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Kedukaan tidak rumit (Uncomplicated Grief)

Kedukaan normal terdiri atas perasaan, perilaku, dan reaksi yang normal dari suatu kehilangan. Misalnya kesedihan, kemarahan, menangis, kesepian dan menarik diri dari aktivitas untuk sementara. Selama masa transisi biasanya dimulai dalam beberapa bulan pertama setelah kematian, kesedihan itu mulai sembuh, dan orang yang berduka mulai menemukan jalan kembali ke kehidupannya. Menurut Neimeyer, et.al (2002:244) orang yang mengalami kedukaan tetapi mampu untuk :

1.) Menerima kehilangan

2.) Percaya bahwa hidup memiliki makna 3.) Mempertahankan rasa diri yang koheren 4.) Merasa berguna

5.) Menjaga kesehatan dan rutinitas sehari-hari 6.) Merasa percaya dan terhubung dengan orang lain 7.) Berinvestasi kembali dalam hubungan interpersonal

8.) Menemukan makna dan kesenangan dalam pengejaran/pencarian

Pada kondisi kedukaan yang normal rentang waktu mengalami kedukaan tidak terlalu lama karena kedukaan yang dialami berangsur hilang seiring berjalannya waktu.

b. Kedukaan rumit (Complicated Grief)

Kedukaan yang rumit merupakan suatu sindrom yang terjadi pada orang yang berduka dan hal ini merupakan hasil dari kegagalan untuk beralih dari kesedihan akut ke terintegrasi. Gejala-gejalanya termasuk distress pemisahan (kepedihan berulang dari emosi yang menyakitkan, dengan kerinduan dan kerinduan yang mendalam akan almarhum, dan keasikan dengan pikiran orang yang dicintai) dan distress traumatis (rasa tidak percaya mengenai kematian, kemarahan dan kepahitan, kesedihan, pikiran-pikiran yang mengganggu terkait dengan kematian, dan penghindaran yang diucapkan sebagai pengingat tentang kehilangan yang menyakitkan).

Shear et.al. (2011) mengungkapkan bahwa setiap individu dapat mengalami kedukaan rumit (complicated grief), manifestasi kedukaan rumit meliputi kerinduan yang intens, kesepian, kekosongan atau kurangnya makna hidup, pemikiran berulang-ulang tentang keinginan bersatu/bersama dengan almarhum, pemikiran yang mengganggu tentang penurunan fungsi. Tanda-tanda dan gejala-gejala individu yang mengalami kedukaan rumit juga dapat mencakup perasaan bersalah yang terus menerus, membayangkan kematian dan mereka berfikir bahwa mereka bisa mencegah kematian jika mereka melakukan sesuatu yang berbeda, mati rasa, kaget atau tidak percaya atas kematian.

Secara umum diagnosis untuk kedukaan rumit menurut Prigerson et. al (2002) dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2

Kriteria Untuk Kedukaan Rumit

Kriteria A : Kerinduan yang kronis dan terus menerus, merindukan, mendambakan yang meninggal, mencerminkan kebutuhan akan koneksi dengan almarhum yang tidak bisa dipenuhi oleh orang lain dan merasakan sakit hati setiap hari.

Kriteria B : Orang tersebut harus memiliki empat dari delapan gejala berikut ini dan mengalami setidaknya beberapa kali dalam sehari atau pada tingkat yang intens dan mengganggu yaitu :

1. Kesulitan menerima kematian

2. Ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain sejak kehilangan almarhum

3. Kepahitan atau kemarahan yang berlebihan terkait dengan kematian 4. Tidak nyaman untuk pindah dalam hal ini orang yang kehilangan orang

yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. 5. Mati rasa

6. Merasa hidup ini kosong 7. Masa depan terasa akan suram 8. Gelisah

Kriteria C : Gejala gangguan di atas menyebabkan disfungsi yang ditandai dengan persisten dalam sosial, pekerjaan atau yang lainnya.

Kriteria D : Gangguan gejala di atas harus berlangsung setidaknya enam bulan

Penjelasan di atas merupakan pemaparan tentang gejala yang muncul pada kedukaan yang rumit dan kedukaan yang rumit dipicu oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :

1) Hubungan dengan almarhum

Semakin dekat hubungan individu dengan almarhum, semakin besar pula kemungkinan individu tersebut akan mengalami kedukaan yang rumit. Pasangan

mungkin sangat saling tergantung satu sama lain dan berbagi hubungan yang erat dan memiliki komitmen seumur hidup, orang tua tunggal dalam hal ini adalah janda yang mempunyai anak kecil mungkin menghadapi stress tambahan yang dapat menyebabkan depresi dan peningkatan tekanan psikologis, karena (Yopp, Park, Edwards, Deal & Rosenstein, 2015), kemudian orang dewasa yang lebih tua dapat mengalami banyak kehilangan dalam waktu yang singkat yang dapat memperparah kedukaan dan menunda pemulihan (Newson et al.,2011)

2) Ciri-ciri kepribadian dan gaya koping

Kepribadian memainkan peran kunci dalam bagaimana seseorang berduka, menginternalisasi kedukaan dan mengintegrasikan pemahaman dan makna tentang kehilangan orang yang dicintai (Piper, Ogrodniczuk, Joyce, & Weideman, 2011). Proses penyesuaian psikologis seseorang dikombinasikan dengan gaya kelekatan dan kemampuan koping dapat membantu menentukan apakah individu beresiko lebih tinggi atau rendah mengalami kedukaan yang rumit.

3) Komorbiditas dan diferensiasi psikiatri

Seperti halnya gangguan kesehatan mental, komorbiditas umum dijumpai pada individu yang menderita kedukaan yang rumit. Kedukaan yang rumit memiliki gejala yang tumpang tindih dengan gangguan kecemasan terutama PTSD dan gangguan panik (Simon, Shear, et al., 2007).

4) Secara karakteristik, individu yang mengalami kedukaan yang rumit mengalami kesulitan menerima kematian, dan pemisahan yang intens dan tekanan traumatis dapat bertahan lebih dari enam bulan (Neimeyer,et.al, 2002:244). Maka dapat ditarik kesimpulkan bahwa kedukaan rumit dapat terlihst dari kriteria-kriteria yang telah disebutkan pada penjelasan di atas dan kedukaan rumit dapat dipicu oleh beberapa factor diantaranya hubungan individu dengan orang yang meninggal, ciri-ciri kepribadian dan gaya koping individu yang ditinggalkan kemudian Komorbiditas dan diferensiasi psikiatri.

Individu yang mengalami kedukaan yang rumit namun hal ini terus berkelanjutan hingga jangka waktu 6-12 bulan maka individu tersebut mengalami gangguan kedukaan yang berkepanjangan (prolonged grief disorder). Prigerson

dkk (2009) mengemukaan kriteria untuk gangguan kedukaan yang berkepanjangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Kriteria Untuk Gangguan Kedukaan Berkepanjangan

Katagori Definisi

A Kejadian : Kehilangan seseorang yang dicintai/berarti dalam kehidupan B Kecemasan perpisahan : individu yang berduka mengalami kerinduan mendalam (seperti : mengharapkan, mengalami keresahan, atau kerinduan terhadap almarhum; penderitaan fisik dan emosional akibat keinginan untuk bertemu dengan almarhum, namun tidak terpenuhi, setiap hari atau sampai tingkat yang tidak dapat dikendalikan.

C Gejala kognitif, emosional dan perilaku : Individu yang berduka harus mengalami lima (atau lebih) gejala berikut dalam keseharian, atau sampai tingkat yang tidak dapat dikendalikan:

1. Kebingungan akan peran diri dalam kehidupan atau kehilangan arti diri (semisal, merasa bahwa sebagian diri telah ikut mati),

2. Kesulitan dalam menerima kehilangan

3. Penghindaran terhadap kenyataan akan kehilangan yang terjadi 4. Tidak dapat mempercayai orang lain sejak kehilangan

5. Kebencian atau kemarahan yang berhubungan dengan kehilangan, 6. Kesulitan untuk bangkit dalam kehidupan (semisal, mencari teman

baru, mengembangkan minat)

7. Mati rasa (kehilangan emosi) sejak kehilangan

8. Merasa kehidupan tidak lengkap, kosong, atau tidak berarti sejak kehilangan terjadi

9. Merasa tidak percaya, menjadi linglung atau kaget dengan kehilangan.

D Waktu : Diagnosis belum dapat diberikan sampai setidaknya enam bulan setelah kematian terjadi.

E Penurunan : Gangguan menyebabkan penurunan secara signifikan dalam sosial, pekerjaan, atau area fungsi penting lainnya (semisal, tanggung jawab sehari-hari).

F Hubungan dengan gangguan mental lain : Gangguan sebaiknya tidak dihubungkan dengan gangguan depresi, gangguan kecemasan menyeluruh, atau gangguan stress pasca-trauma.

B. Kedukaan Pada Remaja

Kata remaja berasal dari bahasa latin yaitu adolescere yang berarti to grow atau to grow maturity yang artinya tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence seperti yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik (Hurlock, 2002:206)

Remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi (peralihan) dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yaitu antara usia 12-13 tahun hingga usia 20-an, perubahan yang terjadi cukup drastis pada semua aspek perkembangannya yaitu meliputi perkembangan fisik, kognitif, kepribadian dan sosial (Gunarsa, 2006:196). Jadi remaja merupakan individu dalam masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek diantaranya dalam aspek kognitif, kematangan sosial serta kepribadian.

Berdasarkan paparan dari Papalia, et.,al (2008:534) dalam masyarakat industrial modern, perjalanan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa ditandai oleh periode transasional panjang yang dikenal dengan masa remaja. Masa remaja secara umum dimulai dengan pubertas, proses yang mengarah kepada kematangan seksual, fertilitas. Masa remaja dimulai pada usia 11 atau 12 sampai masa remaja akhir atau awal usia dua puluhan, dan masa tersebut membawa perubahan besar saling bertautan dalam semua ranah perkembangan.

Ada beberapa definisi untuk tahap kehidupan ini. Ini sering disebut sebagai waktu turbulensi, badai, perubahan hormon, dan fluktuasi emosi. Ini bisa benar, tetapi itu juga merupakan periode transisi perkembangan fisik, sosial, emosional,

dan kognitif yang melibatkan perubahan, tumbuh, dan belajar tentang diri sendiri dalam kaitannya dengan orang lain juga seperti dengan lingkungan.

Pada usia remaja, kematian orang tua memiliki dampak yang mengejutkan namun unik pada remaja. Hal ini karena dilihat dari segi perkembangan remaja normatif dan utama yaitu pemisahan dan individuasi dari orang tua. Pengalaman remaja dari kematian orang tua menciptakan pemisahan yang lengkap, final, dan ireversibel, yang mungkin sering tak terduga dan tiba-tiba (Hooyman & Kramer, 2006). Hal ini mengganggu persepsi dan keterampilan mereka yang masih berkembang dalam hubungan interpersonal, yang dapat mengakibatkan peningkatan isolasi dan dukungan menurun pada saat hubungan dengan teman sebaya, orang tua, dan guru. Perlu diingat bahwa penyesuaian, kesejahteraan, dan pengembangan identitas itu sangat penting.

Remaja yang mengalami kematian orang tua memiliki respon kedukaan yang ditandai dengan perasaan bersalah. Walaupun mereka yang dalam usia ini sudah lebih memahami tentang kenyataan dan efek dari kematian, namun perasaan bersalah akan perilaku dan perkataan yang sudah dilakukan kepada orang dewasa akan mempengaruhi mereka. Selain itu respon kedukaan remaja akan termanifestasikan melalui performansi yang buruk di sekolah. Keadaan lain yang mungkin terjadi adalah mereka akan terlalu asik dengan pikiran sendiri, merasa orang lain tidak memahami, dan perubahan mood sebagai efek reaksi kedukaan. Isu kemandirian dan identitas diri juga akan menjadi bagian dari reaksi kedukaan (Papalia, Old & Feldman, 2008; Nader & Salloum, 2011).

Respon kedukaan yang muncul pada remaja sangat bervariasi, namun Malone (2016:16) menggambarkan respon kedukaan pada remaja adalah sebagai berikut :

a. Respon fisik

Respon fisik ini diantaranya sakit kepala, gangguan tidur, nyeri dan ketegangan otot, sakit perut, sulit makan, nyeri sendi, lebih sering sakit, benjolan di tenggorokan, sesak di dada, lengan dan kaki terasa sakit dan berat, kelemahan otot, mulut terasa kering, kekurangan energi serta gangguan makan.

b. Respon sosial

Respon sosial diantaranya merasa berbeda dari teman sebaya, muncul persepsi bahwa teman sebaya yang tidak toleran terhadap kesedihan mereka, isolasi sosial, terisolasi dari keluarga, perilaku pengambilan resiko, peningkatan kedewasaan, pengalaman komentar tidak baik dari teman sebaya, menghindari pengingat, anti sosial, penarikan dari aktivitas normal, perubahan dalam lingkungan teman sebaya, perilaku merusak diri sendiri.

c. Respon emosi

Respon emosi diantaranya linglung, mati rasa, syok, takut, frustasi, depresi, sendirian, cemas, merasa bersalah, merasa tidak nyaman saat bahagia, sedih, rongseng, rentan, marah, agresif.

d. Respon kognitif

Respon kognitif diantaranya penurunan kinerja sekolah, berhalusinasi, keasikan, memikirkan kematiannya sendiri, merasa kehadiran almarhum, realisasi keabadian kematian, tidak percaya, bingung, susah berkonsentrasi, pikiran yang mengganggu, harga diri rendah, masalah memori.

Sebuah studi dari Haris (Malone, 2016) menerangkan setelah setahun, 11 remaja berusia 13 hingga 18 tahun yang mengalami kematian orang tua, Harris mencatat tingkat gangguan tidur yang tinggi, konsentrasi buruk, dan penurunan kinerja sekolah. Beberapa remaja ini juga berjuang dengan depresi, penyalahgunaan alkohol, bolos sekolah, kenakalan, dan kegagalan sekolah.

Apabila seseorang kehilangan keluarganya semasa remaja, dirinya akan merasa kesepian, merasa tidak ada yang membimbingnya dan juga pengarahan yang sangat diperlukan oleh remaja tersebut, dan situasi tersebut dapat menyebabkan perilaku negatif pada remaja berdampak buruk bagi kehidupannya, seperti gangguan obat-obatan terlarang, pecandu alkohol dan pergaulan bebas, itu semua perwujudan dari kedukaan yang dialami, karena di usia yang rentan, remaja membutuhkan kasih sayang yang lebih dan bimbingan yang terarah untuk menuju kehidupan yang lebih baik (Papalia, 2008: 957).

dampak yang dapat ditimbulkan akibat kedukaan karena kematian orang tua, diantaranya adalah :

a. Dampak pada aspek kognitif

Kedukaan yang dialami oleh remaja dapat menimbulkan dampak pada aspek kognitif yaitu mengalami penurunan dalam hal konsentrasi, masalah dalam hal memori, nilai akademik menurun.

b. Dampak pada aspek fisik

Kedukaan yang dialami oleh remaja dapat menimbulkan dampak pada aspek fisik diantaranya bisa mengidap insomnia, mengalami masalah dalam nafsu makan.

c. Dampak pada aspek sosial

Dampak yang timbul dari kondisi kedukaan yang dialami oleh remaja diantaranya adalah kompetensi yang lebih rendah dalam hubungan teman sebaya dan pekerjaan.

d. Dampak pada aspek emosi

Perubahan mood secara cepat misalnya satu menit mereka bahagia dan menit berikutnya mereka merasa tertekan. Pada tingkat tertentu perubahan suasana hati ini disebabkan oleh peningkatan hormone dan perkembangan otak dan tubuh mereka, tetapi emosi ekstrem kesedihan dapat memiliki efek mood swing pada remaja.

C. Konseling Ego State

Ego state merupakan kesadaran kita akan "aku" di dalam diri. Kita masing-masing mengalami ego kita dari keadaan spesial kita sendiri yang telah terbentuk melalui pengalaman kita dan pikiran tentang apa yang anda rasakan sekarang . Kita memiliki lebih dari satu keadaan ego yang terdiri dari keluarga atau bagian-bagian dari ego state.

1. Konsep Teori

Emerson (2014:11) mengemukakan bahwa konseling ini adalah terapi psikodinamik yang didasarkan pada asumsi bahwa kepribadian terdiri dari bagian-bagiannya dan disebut Resources. Kita masing-masing memiliki banyak

Resources/sumber. Resource atau sumber daya adalah bagian dari kepribadian yang dibentuk secara berulang-ulang untuk menjadi kemampuan koping. Ini adalah bagian fisiologis dari sistem syaraf yang diciptakan oleh axon dan dendrite dan pemecahan sinaptik yang terlatih.

Emmerson juga kemudian memunculkan lima asumsi bahwa : a. Kepribadian terdiri dari bagian-bagian/ part

b. Klien bereaksi berbeda dari bagian kepribadian yang berbeda c. Part dapat menjadi sehat atau patologis

d. Part patologis dapat dibawa kembali ke keadaan normal e. Part patologis bisa berupa:

1) Vaded (part ini menggenggam emosi yang tidak diinginkan)

Vaded terdiri dari vaded with fear (ketakutan), vaded with rejection (penolakan), vaded with confusion (kebingungan) dan vaded disappointment (kekecewaan).

2) Retro (part ini melakukan prilaku yang tidak diinginkan)

Retro terbagi menjadi dua yaitu retro original dan retro avoiding (penghindaran)

3) Conflicted (part ini adalah part dimana saling bertentangan satu sama lain) 4) Dissonant (part ini adalah part yang sadar/conscious di waktu yang salah)

Resource state adalah bagian dari kepribadian. Dengan kata lain resource state hanyalah bagian kepribadian yang telah berkembang untuk dapat tampil. Menurut Emmerson (2014:13), state seseorang biasanya sekitar lima hingga lima belas state yang digunakan setiap minggu. State ini bisa berubah berubah cepat sekali antara part satu sedang muncul (executive) dan bisa berubah ke part yang lain. Part cenderung berkomunikasi dengan baik dan berbagi kenangan dengan mudah.

Selanjutnya terdapat lima kondisi (State) dan fungsi Resource State yang dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu:

a.Normal state

patologis. Resource dalam kondisi normal disukai dan dihargai oleh state bagian internal lainnya, dan beroperasi secara eksternal dengan cara yang kita hargai. Seseorang dengan semua keadaan dalam kondisi normal diketahui secara sehat psikologis.

Terdapat empat kondisi patologis umum, dan delapan kondisi patologis yang spesifik. Tujuan dari konseling ego state adalah untuk memindahkan Resource States dari kondisi patologis ke kondisi normal, Emmerson (2014:17).

Fungsi dari normal conditioning adalah berperan positif. Dan tujuan terapi resource state ini adalah untuk membantu semua state berfungsi menjadi normal kembali (Arief, 2014:21).

b.Vaded state

Resource states dalam kondisi vaded berada dalam kondisi normal sebelum menjadi vaded selama sensitisasi awal (Mackey, 2009; Opperman, 2007; de Graaf, & van der Molen, 1996; Ritzman, 1992; Boswell, 1987). State ini mungkin telah dipalsukan dengan ketakutan, penolakan, kekecewaan, atau kebingungan, State ini dapat menjadi masalah bagi klien dengan salah satu dari dua cara berikut, Emmerson (2014: 17) menyatakan vaded state ada dua yaitu:

Vaded Conscious: State ini masuk kedalam conscious/ sadar dan menunjukkan emosi mereka yang belum terselesaikan dalam bentuk kecemasan, panik, Penarikan diri

Vaded Avoided: State ini masuk atau mendekati yang conscious dan kemudian segera diusir dari conscious oleh retro avoiding state. Status avoided vaded adalah penyebab utama kecanduan psikologis, OCD, dan gangguan makan.

Arief (2014) mengemukakan vaded resource state adalah state yang mengganggu seseorang, yang membuat orang tersebut sering melakukan tindakan yang tidak ingin dia lakukan dan terbagi menjadi:

1)Vaded Fear (takut): tercipta karena perasaan takut atau khawatir. Gangguan yang ditimbulkan adalah sleep teror dan nightmares, specific phobia, panic attack, DID, addiction, workaholism. Emmerson (2014:19).

Tabel 2.4

Kondisi Patologis Resource Vaded With Fear

The resource vaded with fear The normal state

Sebuah resource vaded dengan ketakutan merasa ada sesuatu yang memiliki kekuatan lebih dari yang bisa menyakitinya. Ini mencegah klien untuk hidup bebas.

Normal state menikmati berada dalam sadar. Mereka fokus pada apa yang ada di sekitar mereka, bukan pada perasaan negatif

2) Vaded Rejection (penolakan): terjadi karena merasa ditolak oleh lingkungan atau perasaan tidak layak, tidak dicintai, dan tidak diterima. Gangguan yang ditimbulkan adalah social phobia and business phobia, narcissism, anorexia nervosa, bulimia nervosa, anti social, feeling unlovable, compulsive shopping, over competitiveness. Emmerson (2014:20).

Tabel 2.5

Kondisi Patologis Resource Vaded With Rejection

The resource vaded with rejection The normal state

Sebuah resource vaded with rejection merasa tidak dapat dicintai, atau tidak cukup baik. Hal ini dapat mencegah agar klien tidak terlibat, dan dapat menyebabkan klien mempertanyakan nilai pribadi.

Normal state memiliki perasaan positif tentang diri mereka sendiri. mereka menikmati waktu yang mereka miliki di conscious/sadar dan merasa memiliki sesuatu untuk ditawarkan.

3) Vaded Confusion (bingung): adalah orang yang selalu berpikir terus menerus bahkan otaknya tidak bisa tenang. Selalu berpikir terus menerus dan mengganggu otaknya. Energinya rendah sehingga dia memilih untuk tidak menikmati kehidupan. Gangguan yang ditimbulkan adalah pikiran yang ruwet, bengong karena kondisi tertentu seperti kematian, rasa bersalah atau malu, kegelisahan, dan kebingungan yang dalam berkaitan dengan hubungan.

Tabel 2.6

Kondisi Patologis Resource Vaded With Confusion

The resource vaded with confusion The normal state

Sebuah resource vaded with confusion tidak bisa membiarkan sesuatu berjalan. Ada ruminasi tentang kebingungan, kesalahan, rasa bersalah atau rasa malu. Seringkali ada ketidak mampuan untuk tidur.

Normal state bisa membiarkan masa lalu berlalu. Mereka memiliki kemampuan untuk mengalami saat ini. Mereka memiliki ketenangan dan pandangan ke depan.

4) Vaded Disappointment (kecewa): state ini begitu kecewa terhadap kondisi yang dialami, sehingga secara tidak langsung membuat menghalangi state lain untuk muncul atau membuat menjadi hidup positif. Gangguan yang muncul adalah depresi, menyalahkan kondisi hubungan, perasaan kehilangan.Emmerson (2014:22)

Tabel 2.7

Kondisi Patologis Resource Vaded With Disappointment

The resource vaded with disappointment

The normal state

Sebuah resource vaded with

disappointment merasa energi

rendah, kesal, dan tidak mau bagian lain dari kepribadian menjadi bahagia.

Normal state menikmati saat mereka berada di luar dan mereka bersyukur atas state lain yang dapat membantu dalam berbagai cara. Mereka merayakan kebahagiaan state lain.

c. Retro State

Gordon Emmerson (2014:23) mengartikan retro state sebagai sebuah state yang melakukan aktivitas yang tidak dihargai oleh bagian kepribadian lainnya. Resource State yang mengembangkan keterampilan mengatasi permasalahan dan nantinya tidak disukai oleh bagian kepribadian lainnya. Sebuah Resource State hanya

menjadi retro ketika perilakunya menjadi tidak disukai oleh bagian kepribadian lainnya.

Arief (2014: 23) mengemukakan bahwa retro resource state muncul saat di masa dulu kala yang bertentangan dengan state yang lain bahkan kadang bertentangan dengan kepentingan dan keuntungan orang tersebut. Retro terdiri atas dua hal yaitu: 1) Retro original state: state yang dimulai dari masa kecil dan terlatih terus menerus atau muncul terus menerus tetapi resource state ini tidak disukai oleh part lainnya. Gangguan yang muncul adalah anti sosial, menyerah, kekerasan, personality disorder, dan passive aggresive behaviour. Emmerson (2014:24)

Tabel 2.8

Kondisi Patologis Retro Original Resource States

Retro original resource states The normal state

Retro original resource states merasa mereka memiliki peran penting dalam bermain. Mereka melakukan apa yang mereka ketahui, dan mereka benar-benar tidak peduli jika state lain tidak menyukai apa yang mereka lakukan.

Normal state melaksanakan perilaku yang mereka rasa penting dan state lain juga menghargai.

2) Retro avoiding state (menghindar): perilaku yang tercipta di masa dewasa bersamaan dengan vaded fear (rasa takut) atau dengan rejection (penolakan) dan ini menjadi sebuah kebiasaan buruk yang tidak bisa dihentikan dan menjadi perilaku yang mengganggu. Gangguan yang muncul adalah addiction, OCD, self harming, obsessive behaviour, drug taking, rage, eating disorder.

Emmerson (2014:26).

Tabel 2.9

Kondisi Patologis Retro Avoiding Resource States

Retro avoiding resource states The normal state

Retro avoiding state merasa

memiliki peran penting dalam bermain. Mereka senang melakukan

Normal states melakukan perilaku yang mereka rasa penting dan state lain juga menghargai. Mereka

apa yang tidak disukai state lain jika hal itu menghemat kepribadian karena memiliki perasaan negatif.

berdamai dengan states lain, dan akan merubah perilaku mereka untuk mewujudkannya sesuai dengan nilai-nilai bagian kepribadian lainnya.

d. Conflict State

Menurut Arief (2014: 24) conflict resource state adalah beberapa state yang saling berkonflik dan kadang menjadi masalah buat orang tersebut. State ini terjadi karena konflik kepentingan di dalam diri. Seperti hati nurani saling tidak setuju satu sama lain. Pada dasarnya conflict resource state mempunyai maksud positif tetapi kadang mereka bertengkar atau berbeda pendapat secara internal. Gangguan yang dihadapi antara lain menunda-nunda pekerjaan, gangguan tidur, chronic fatigue, gangguan pikiran. Emmerson (2014:27)

Tabel 2.10

Kondisi Patologis Conflicted Resource States

Conflicted resource states The normal state

Conflicted resource states tidak mengerti pentingnya state lain. Mereka bertarung untuk menjadi sadar, atau bertarung untuk memenangkan sebuah keputusan.

Normal states menghormati state lain dan mempertimbangkan apa yang harus mereka katakan. Mereka bekerja dengan cara berkompromi dengan waktu sehingga semua state mendapatkan waktu yang mereka butuhkan.

e. Dissonant State

Arief (2014:25) mengemukakan dissonant merupakan sebuah state yang salah muncul. State ini tidak menyukai bahwa dia harus muncul kepermukaan, dan dia merasa bukan tugasnya. Dia sangat suka untuk digantikan dengan bagian lainnya. Seperti ketika mau presentasi depan umum tiba-tiba menjadi tidak pede, atau saat mau menulis tiba-tiba menjadi malas. Gangguan yang dihadapi antara lain frustasi, tidak mempunyai kemampuan menunjukan diri, mental yang menghalangi untuk menulis, buruk dalam berolahraga. Emmerson (2014:28)

Tabel 2.11

Kondisi Patologis Dissonant Resource States

Dissonant resource states The normal state

Dissonant resource states tidak merasa nyaman saat sadar. Mereka tidak menyukai apa yang harus mereka lakukan saat berada di sadar, dan frustasi dengan kemampuan mereka.

Normal states menikmati waktu mereka keluar. Saat sadar, mereka merasakan bagian kepribadian mereka adalah yang terbaik untuk saat itu. Mereka mungkin ingin memperbaiki, tapi mereka merasa bisa melakukan itu.

2. Tujuan Konseling Ego State

Secara umum Emmerson (Arif, 2014:14) menerangkan beberapa tujuan konseling ego state terdiri atas:

a. Untuk mengalokasikan state dimana adanya kesakitan, trauma, kemarahan, atau frustasi dan memfasilitasi ekspresi, melepaskan emosi negatif, memberikan rasa nyaman, dan memberdayakan diri.

b. Untuk memfasilitasi fungsi komunikasi diantara diantara state

c. Untuk menolong klien mengenal state mereka dengan tujuan untuk digunakan sebagai keuntungan untuk klien kita

d. Mengatasi konflik dalam diri

D. Prosedur Pelaksanaan Konseling Ego State

Pelaksanaan konseling ego state pada dasarnya memiliki 12 protokol yang terdiri dari :

1. Tahap 1 : Diagnosis sumber daya yang bermasalah (Diagnosis Of Resource Pathology

Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mengklasifikasikan isu yang muncul. 2. Tahap 2 : Memastikan kondisi secara spesifik (Vivify spesifik)

Klien harus menggambarkan satu kejadian spesifik, bila konseli mampu menggambarkan satu kejadian spesifik ketika dalam keadaan sadar.

3. Tahap 3 : Menemukan akar permasalahan (Bridging action)

Merupakan proses mencari akar permasalahan dari isu yang muncul dalam sesi konseling.

4. Tahap 4 : Ekspresi (Expresion)

Merupakan proses mengekspresikan permasalahan yang terpendam dan diungkapkan oleh bagian diri yang terluka atau bermasalah.

5. Tahap 5 : Berbicara kepada introjek (Introject speak)

Cara melakukannya adalah kita meminta konseli seakan-akan menjadi diri introject, dan introject itu bisa berfungsi untuk membantu mendamaikan jadi mereka sendiri yang mengetahui isi pikiran introject yang positif atau menjadi introject yang selama ini menjadi masalah dengan konseli kita.

6. Tahap 6 : Pelepasan (Removal)

Setelah diekspresikan perasaan bagian diri yang terluka atau bermasalah maka introjectnya harus kita removal (dilepaskan). Ada 2 proses yang dapat dianjurkan oleh konselor, yaitu:

a. Bila itu adalah orang lain atau sesuatu, cara melepaskannya kita tanyakan pada klien, “apakah mau ditendang atau ditiup? Atau mungkin mau diambil pakai tangan lalu dibuang?” (Arif, 2014: 119)

b. Bila itu orang tua kita dapat menggunakan teknik forgiveness atau teknik memaafkan dengan cara ego state therapy.

7. Tahap 7 : Bantuan (Relief)

Cara melakukan bantuan (relief ) adalah dengan memanggil ego state lain yang lebih dewasa (mature) atau lebih mau mengasuh (nurturing) kepada resource state yang bermasalah. Jika resource state yang dewasa tidak muncul sama sekali, maka kita dapat memanggil inner strength. Setelah selesai, resource state vaded yang sudah menjadi lebih positif tersebut diganti namanya.

8. Tahap 8 : Menemukan sumber daya (Find Resource)

Temukan sumber daya yang digunakan untuk menemukan sumber daya terbaik yang dimiliki konseli untuk waktu atau aktivitas.

9. Tahap 9 : Bertukar peran dengan introject (Changing Chairs introject action) Aktivitas ini membantu sumber daya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika yang ada di antara mereka dan orang lain. Dengan mengalami duduk di kursi orang lain dan kembali ke kursi mereka sendiri, konseli dapat memiliki pengalaman katarsis yang dapat membantu mereka mengatasi kebingungan, rasa bersalah, atau kesalahan.

10. Tahap 10 : Negosiasi antar sumber daya (Retro state negotiation)

Retro state yang melakukan perilaku yang tidak disukai state lain difasilitasi untuk bisa berdamai dengan bagian diri yang lain sehingga mampu berubah menjadi bagian baru yang lebih berperan positif untuk membantu konseli mencapai tujuannya

11. Tahap 11 : Negosiasi bagian diri yang berkonflik (Conflicted state negotiation)

Dua bagian diri dapat tidak setuju untuk mana yang akan keluar . Ada sepuluh langkah untuk negosiasi konflik.

a. Mulailah dengan dua kursi saling berhadapan, bersama konseli di salah satu dari dua kursi.

b. Gunakan tindakan khusus vivify untuk memastikan bahwa salah satu state dalam konflik berada dalam sadar(conscious)

c. Gunakan nama Resource State yang diterima dari Vivify specific the Action, dan tanyakan bagaimana rasanya tentang keadaan yang berada dalam konflik. d. tunjukkan pengertian atas perasaannya, tapi buatlah sebuah kasus untuk itu

seberapa penting dan berguna negara lain.

e. Minta konseli untuk berdiri dan berganti kursi lalu berbicara langsung dengan negara yang berkonflik lainnya, pastikan Anda mendapatkan sebuah nama darinya untuk dirinya sendiri

f. Sebut nama dan tanyakan bagaimana rasanya tentang keadaan lain yang telah terjadi konfliknya. Dengan di kursi yang lain. Buat catatan yang merinci apa yang tertulis di dalamnya.

h. terus membuat kasus sampai state berkonflik mulai memahami utilitas state lainnya. Ketika itu, menimbulkan kompromi dimana kedua state mungkin dihargai dan mendapatkan sesuatu yang dinginkan masing-masingnya.

Sekali lagi, konseli beralih kursi dan memastikan bahwa state lainnya mampu menjawab dengan cara yang sama, mengatakan bagaimana memahami pentingnya dan bagaimana mereka kerja sama dengan itu di masa depan dengan rencana tertentu pada bagian kompromi.

Tampilkan penghargaan untuk kedua state yang bekerja sama dan menyarankan bahwa di masa depan sebagai perubahan keadaan mereka akan dapat terus bekerja sama dan kompromi.

Ketika sumber daya menyatakan tidak setuju atas keputusan utama, hal itu sering mencerahkan, baik untuk terapis maupun konseli, untuk merenungkan suara setiap negara saat menyampaikan pendapatnya.

12. Tahap 12 : Pengecekan atau pemeriksaan citra (imagery check)

Aksi ini adalah cara terbaik untuk memeriksa keefektifan intervensi konseling,dan untuk memungkinkan konseli mendapatkan latihan, dan untuk mendapatkan keyakinan bahwa intervensi tersebut telah efektif.

E. Teknik dan Prosedur Konseling Ego State Untuk Mereduksi Kedukaan Dilihat dari karakter dan kondisi patologi yang telah dipaparkan dalam konsep ego state, kondisi kedukaan termasuk pada vaded with confusion. Untuk mengubah vaded with confusion ke kondisi normal menurut Emmerson (2014:272) proses penanganannya hanya terdiri dari empat proses yaitu :

1. Action 1 : Diagnosis of Resource Pathology

Pada tahap ini kita mendiagnosis tentang isu yang muncul 2. Action 2 : Vivivy Specific

Adalah tindakan yang memastikan bahwa keadaan yang tepat untuk digunakan dalam terapeutik. Klien harus menggambarkan satu kejadian spesifik ketika dalam keadaan sadar.

3. Action 3 : Changing Chairs introject Action

Tahapan ini konseli diminta untuk menjadi introject dan menjadi dirinya secara bergantian, hal ini dimaksudkan agar konseli mampu melihat pandangan dari dua sisi. Tindakan ini mirip seperti teknik empty chair pada konseling Gestalt 4. Action 4 : Imagery Check

Adalah cara terbaik untuk memeriksa keefektifan intervensi.

Kondisi kedukaan pun termasuk dalam vaded with dissapontment maka untuk mengubah vaded with dissapontment ke kondisi normal, menurut Emmerson (2014: 247) proses penanganannya terdiri dari :

1. Action 8 : Find resource

Menemukan sumber daya yang yang terbaik yang dimiliki konseli untuk waktu dan aktivitas.

2. Action 8 : Find resource

Menemukan sumber daya yang yang terbaik yang dimiliki konseli untuk waktu dan aktivitas.

3. Action 10 : Retro state negotiation

Adalah negosiasi antar bagian diri konseli, dimana ada sebuah bagian yang tidak disukai bagian yang lain sehingga dilakukanlah negosiasi agar terjadi kesepakatan antar bagian yang dapat membantu konseli menyelesaikan masalahnya.

F. Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian tentang pemberian intervensi pada individu yang mengalami kedukaan diantaranya :

1. Penelitian Helping a Child Cope with Loss by Using Grief Therapy dari Wong (2013).

Penelitian yang menyebutkan bahwa penelitian ini merupakan pemberian konseling untuk anak yang mengalami kedukaan yang mengintegrasikan terapi kesedihan dengan penggunaan seni dan bermain dalam membantu anak-anak mengatasi kematian dan kehilangan sehingga anak tersebut bisa menerima kondisi

2. Penelitian complicated grief therapy as a new treatment dari Wetherel (2012) Dengan hasil penelitian pada sesi akhir, subjek telah membuat banyak kemajuan. Dia tidak lagi memenuhi kriteria untuk depresi berat, PTSD, atau kesedihan yang rumit.

3. Penelitan menulis ekspresif untuk menurunkan prolonged grief disorder pada wanita yang kehilangan keluarga terdekat karena kematian dari Pratiwi (2018) Dengan hasil penelitian bahwa dengan menulis dapat membantu subjek untuk menyadari hal-hal yang berubah dalam kehidupannya, termasuk emosi dan perilaku subjek yang menghindari lingkungan sosialnya. Kemudian subjek dapat terbantu untuk melakukan pemahaman terhadap kejadian kematian anaknya, serta koping yang dapat dijadikan sarana untuk mengatasi gangguannya. Hal ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa ketika menulis, inidividu yang mengalami kedukaan akan mengalami kesadaran diri dan memberikan pengetahuan akan kondisi dirinya sendiri. Subjek dapat menyadari jenis emosi, perilaku dan hal-hal yang mungkin berubah setelah kejadian kematian.

4. Penelitian effects of directed written disclosure on grief and distress symptoms among bereaved individual dari (Lichtenthal & Cruess, 2010).

Penelitian ini dilakukan terhadap 68 mahasiswa yang mengalami kedukaan dan dibagi ke dalam empat kelompok menulis. Para partisipan mengikuti kegiatan menulis selama 20 menit dalam tiga sesi. Hasil pemberian intervensi menulis ini terbukti bermanfaat pada prolonged grief disorder, depresi, dan gejala pasca trauma setelah tiga bulan pasca intervensi. Selain itu, juga terjadi peningkatan kesehatan fisik untuk semua kelompok menulis.

G. Asumsi

Penelitian tentang keefektifan konseling ego state untuk mereduksi kedukaan remaja ini dilandasi oleh asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Kedukaan merupakan reaksi kehilangan orang terdekat yang dapat memunculkan reaksi negatif dan positif sehingga dapat mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang (Andriessen, 2018).

2. Remaja yang mengalami kedukaan membutuhkan pemberian konseling agar dapat mengatasi krisis-krisis dalam diri mereka yang diakibatkan oleh kedukaan, karena pada dasarnya konseling karena sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nurihsan (2010:8) bahwa konseling merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu. Maka bantuan di sini yaitu sebagai upaya untuk membantu orang lain agar dia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya.

3. Konseling ego state dapat digunakan untuk mereduksi kedukaan (Emmerson, 2014).

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka hipotesis penelitian adalah: “Jika terjadi penurunan skor kedukaan yang dialami oleh remaja Panti Asuhan, maka semakin efektif konseling ego state dalam mereduksi kedukaan yang dialami remaja Panti Asuhan”.