5 A. Tinjauan Pustaka

1. Tunagrahita a. Definisi

American Association on Intellectual and Develpmental Disabilities (AAIDD) merumusakan nama baru untuk retardasi mental yaitu intellectual disability (ID) atau disabilitas intelektual (DI) pada tahun 2002 (AAIDD, 2002). Meskipun demikian DSM-IV-TR dan referensi lain masih menggunakan istilah retardasi mental. DI disebut juga tunagrahita di Indonesia. Tunagrahita adalah kecerdasan di bawah rata-rata dan memiliki kelemahan fungsi adaptif sejak masa anak atau sejak lahir. Tiga kriteria utama tunagrahita yaitu (1) IQ yang di bawah rata-rata secara signifikan; (2) defisit dalam perilaku adaptif; (3) onset sebelum usia 18 tahun (APA, 2000).

b. Klasifikasi

DSM IV-TR mengkategorikan retardasi mental menjadi 5 kelompok berdasarkan IQ (Intelligence Quotient) yaitu mild mental retardation (retardasi mental ringan) dengan IQ 50-55 atau mencapai 70, moderate mental retardation (retardasi mental sedang) dengan IQ 35-40 sampai 50-55, severe mental retardation (retardasi mental berat) dengan IQ 20-25 sampai 35-40, profound mental retardation (retardasi mental sangat

berat) dengan IQ dibawah 20 atau 25, dan Mental retardation with severity unspecified (retardasi mental yang tidak tergolongkan) (APA, 2000).

Pembagian lain oleh Maramis (2005) yang didasarkan atas tingkat intelegensi yang dihubungkan dengan patokan sosial dan pendidikan sebagai berikut:

1) Tunagrahita Taraf Perbatasan

Karakteristik tunagrahita taraf perbatasan adalah :

a) Intelligence Quotient : 68 - 85 (keadaan bodoh/bebal) b) Patokan sosial : Tidak dapat bersaing dalam mencari nafkah c) Patokan pendidikan : Beberapa kali tak naik kelas di SD 2) Tunagrahita Ringan

Karakteristik tunagrahita ringan adalah:

a) Intelligence Quotient : 52 – 67 (debil/moron/keadaan tolol) b) Patokan sosial : Dapat mencari nafnah sendiri dengan

mengerjakan sesuatu yang sederhana dan mekanistis. c) Patokan pendidikan : Dapat dididik dan dilatih tetapi pada

sekolah khusus (SLB) 3) Tunagrahita Sedang

Karakteristik tunagrahita sedang adalah:

a) Intelligence Quotient : 36 – 51 (taraf embisil/keadaan dungu)

b) Patokan sosial : Tidak dapat mencari nafkah sendiri. Dapat melakukan perbuatan untuk keperluan dirinya (mandi, berpakaian, makan, dan sebagainya).

c) Patokan pendidikan : Tidak dapat dididik, hanya dapat dilatih.

4) Tunagrahita Berat

Karakteristik tunagrahita berat adalah: a) Intelligence Quotient : 20 – 35

b) Patokan sosial : Tidak dapat mencari nafkah sendiri. Kurang mampu melakukan perbuatan untuk keperluan dirinya. Dapat mengenal bahaya.

c) Patokan pendidikan : Tidak dapat dididik, dapat dilatih untuk hal-hal yang sangat sederhana.

5) Tunagrahita Sangat Berat

Karakteristik tunagrahita sangat berat adalah:

a) Intelligence Quotient : Kurang dari 20 (idiot/keadaan pander)

b) Patokan sosial : Tidak dapat mengurus diri sendiri dan tidak dapat mengenal bahaya. Selama hidup tergantung dari pihak lain.

c) Patokan pendidikan : Tidak dapat dididik dan dilatih. Klasifikasi tunagrahita dalam pendidikan merupakan tunagrahita ringan sampai sedang. Yaitu tunagrahita ringan di kelompok kelas C dan

tunagrahita sedang di kelompok kelas C1. Tunagrahita berat biasanya tidak masuk dalam jenjang pendidikan karena keterbatasannya yang sulit dilatih di sekolah luar biasa.

c. Faktor-Faktor Penyebab Tunagrahita

Menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa Ke-3 (Maramis, 2005) faktor-faktor penyebab tunagrahita adalah sebagai berikut:

1) Infeksi dan intoksinasi

Infeksi yang terjadi pada masa prenatal dapat berakibat buruk pada perkembangan janin, salah satunya yaitu rusaknya jaringan otak. Begitu juga dengan terjadinya intoksinasi, jaringan otak juga dapat rusak yang pada akhirnya menimbulkan tunagrahita. Infeksi dapat terjadi karena masuknya bakteri ataupun virus ke dalam tubuh ibu yang sedang mengandung. Intoksinasi dapat terjadi jika ibu mengkonsumsi obat maupun makanan yang mengandung racun. 2) Terjadinya rudapaksa atau sebab fisik lain

Rudapaksa sebelum lahir serta trauma lainnya, seperti hiperradiasi, alat kontrasepsi, dan usaha melakukan abortus dapat mengakibatkan kelainan tunagrahita. Kepala bayi dapat mengalami tekanan saat pross kelahiran sehingga timbul pendarahan di dalam otak. Mungkin juga karena terjadi kekurangan oksigen yang kemudian menyebabkan terjadinya degenerasi sel-sel korteks otak yang kelak mengakibatkan tunagrahita.

3) Gangguan metabolisme, pertumbuhan atau gizi

Gangguan gizi yang berat dan berlangsung lama sebelum anak berusia 4 tahun sangat mempengaruhi perkembangan otak dan dapat mengakibatkan tunagrahita. Keadaan seperti itu dapat diperbaiki dengan memberikan gizi yang mencukupi sebelum anak berusia 6 tahun, sesudah itu biarpun anak tersebut dibanjiri dengan makanan yang bergizi, inteligensi yang rendah tersebut sangat sukar untuk ditingkatkan.

4) Penyakit otak yang nyata

Dalam kelompok ini termasuk tunagrahita akibat beberapa reaksi sel-sel otak yang nyata, yang dapat bersifat degeneratif, ataupun radang. Penyakit otak yang terjadi sejak lahir atau bayi dapat menyebabkan penderita mengalamai keterbelakangan mental.

5) Penyakit atau pengaruh prenatal

Keadaan ini dapat diketahui sudah ada sejak dalam kandungan, tetapi tidak diketahui etiologinya, termasuk anomali kranial primer dan defek kongenital yang tidak diketahui sebabnya.

6) Kelainan kromosom

Kelainan kromosom mungkin terjadi pada aspek jumlah maupun bentuknya. Kelainan pada jumlah kromosom menyebabkan sindrom down yang dulu sering disebut mongoloid.

7) Prematuritas

Tunagrahita yang termasuk ini termasuk tunagrahita yang berhubungan dengan keadaan bayi yang pada waktu lahir berat badannya kurang dari 2500 gram atau dengan masa kehamilan kurang dari 38 minggu.

8) Akibat gangguan jiwa yang berat

Tunagrahita juga dapat terjadi karena adanya gangguan jiwa yang berat pada masa kanak-kanak.

9) Deprivasi psikososial

Deprivasi artinya tidak terpenuhinya kebutuhan. Tidak terpenuhinya kebutuhan psikososial awal-awal perkembangan ternyata juga dapat menyebabkan terjadinya tunagrahita pada anak.

d. Karakteristik Anak Tunagrahita a. Karakteristik Umum

Karakteristik anak tunagrahita yaitu: penampilan fisik tidak seimbang; tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usianya; perkembangan bicara dan penguasaan bahasanya terhambat; kurang perhatian pada lingkungan; koordinasi gerakannya kurang dan sering mengeluarkan ludah tanpa sadar. James D Page yang dikutip oleh Suhaeri H.N (Amin, 1995) menguraikan karakteristik anak tunagrahita sebagai berikut:

a) Kecerdasan. Kapasitas belajarnya sangat terbatas terutama untuk hal-hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan cara membeo (rote-learning) bukan dengan pengertian.

b) Sosial. Dalam pergaulan mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan memimpin diri. Ketika masih kanak-kanak mereka harus dibantu terus menerus, disingkirkan dari bahaya, dan diawasi waktu bermain dengan anak lain.

c) Fungsi-fungsi mental lain. Mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian, pelupa dan sukar mengungkapkan kembali suatu ingatan. Mereka menghindari berpikir, kurang mampu membuat asosiasi dan sukar membuat kreasi baru.

d) Dorongan dan emosi. Perkembangan dan dorongan emosi anak tunagrahita berbeda-beda sesuai dengan tingkat ketunagrahitaan masing-masing. Kehidupan emosinya lemah, mereka jarang menghayati perasaan bangga, tanggung jawab dan hak sosial. e) Organisme. Struktur dan fungsi organisme pada anak tunagrahita

umumnya kurang dari anak normal. Dapat berjalan dan berbicara diusia yang lebih tua dari anak normal. Sikap dan gerakannya kurang indah, bahkan di antaranya banyak yang mengalami cacat bicara.

2) Karakteristik Khusus

Wardani (2002) mengemukakan karakteristik anak tunagrahita menurut tingkat ketunagrahitaannya sebagai berikut:

a) Karakteristik Anak Tunagrahita Ringan

Meskipun tidak dapat menyamai anak normal yang seusia dengannya, mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Kecerdasannya berkembang dengan kecepatan antara setengah dan tiga perempat kecepatan anak normal dan berhenti pada usia muda. Mereka dapat bergaul dan mempelajari pekerjaan yang hanya memerlukan semi skilled. Pada usia dewasa kecerdasannya mencapai tingkat usia anak normal 9 dan 12 tahun.

b) Karakteristik Anak Tunagrahita Sedang

Anak tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran-pelajaran akademik. Namum mereka masih memiliki potensi untuk mengurus diri sendiri dan dilatih untuk mengerjakan sesuatu secara rutin, dapat dilatih berkawan, mengikuti kegiatan dan menghargai hak milik orang lain. Sampai batas tertentu mereka selalu membutuhkan pengawasan, pemeliharaan dan bantuan orang lain. Setelah dewasa kecerdasan mereka tidak lebih dari anak normal usia 6 tahun.

c) Karakteristik Anak Tunagrahita Berat dan Sangat Berat

Anak tunagrahita berat dan sangat berat sepanjang hidupnya akan selalu tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara diri sendiri dan tidak dapat membedakan bahaya dan bukan bahaya. Mereka juga tidak dapat

bicara, kalaupun bicara hanya mampu mengucapkan kata-kata atau tanda sederhana saja. Kecerdasannya walaupun mencapai usia dewasa berkisar seperti anak normal usia paling tinggi 4 tahun. 3) Karakteristik pada Masa Perkembangan

Pengenalan ciri-ciri pada perkembangan ini penting karena segera dapat diketahui tanpa mendatangkan ahli terlebih dahulu. Beberapa ciri yang dapat dijadikan indikator adanya kecurigaan berbeda dengan anak pada umumnya menurut Triman Prasadio (Wardani, 2002) adalah sebagai berikut:

a) Masa Bayi

Walaupun saat ini sulit untuk segera membedakannya tetapi para ahli mengemukakan bahwa ciri-ciri bayi tunagrahita adalah: tampak mengantuk saja, apatis, tidak pernah sadar, jarang menangis, kalau menangis terus menerus, terlambat duduk, bicara, dan berjalan.

b) Masa Kanak-kanak

Pada masa ini anak tunagrahita sedang lebih mudah dikenal daripada anak tunagrahita ringan. Karena anak tunagrahita sedang mulai memperlihatkan ciri-ciri klinis seperti mongoloid, kepala besar, kepala kecil, dan lain-lain. Tetapi anak tunagrahita ringan (yang lambat) memperlihatkan ciri-ciri: sukar memulai dan melanjutkan sesuatu, mengerjakan sesuatu berulang-ulang tetapi tidak ada variasi, penglihatannya tampak kosong, melamun,

ekspresi muka tanpa ada pengertian. Selanjutnya tunagrahita ringan (yang cepat) memperlihatkan ciri-ciri: mereaksi cepat tetapi tidak tepat, tampak aktif sehingga memberi kesan anak ini pintar, pemusahatan perhatian sedikit, hiperaktif, bermain dengan tangannya sendiri, cepat bergerak tanpa dipikirkan terlebih dahulu. c) Masa Sekolah

Masa ini merupakan masa yang penting diperhatikan karena biasanya anak tunagrahita langsung masuk sekolah dan ada di kelas-kelas SD biasa. Ciri-ciri yang mereka munculkan adalah sebagai berikut:

(1) adanya kesulitan belajar hampir pada semua mata pelajaran (membaca, menulis, dan berhitung)

(2) prestasi yang kurang (3) kebiasaan kerja tidak baik (4) perhatian yang mudah beralih (5) kemampuan motorik yang kurang (6) perkembangan bahasa yang jelek (7) kesulitan menyesuaikan diri d) Masa Puber

Perubahan yang dimiliki remaja tunagrahita sama halnya dengan remaja biasa. Pertumbuhan fisik berkembang normal, tetapi perkembangan berpikir dan kepribadiannya berada di bawah

usianya. Akibatnya ia mengalami kesulitan dalam pergaulan dan mengendalikan diri.

e. Masalah yang Dihadapi Anak Tunagrahita

Perkembangan fungsi intelektual anak tunagrahita yang rendah dan disertai dengan perkembangan perilaku adaptif yang rendah pula akan berakibat langsung pada kehidupan mereka sehari-hari, sehingga ia banyak mengalami kesulitan dalam hidupnya. Masalah-masalah yang dihadapi tersebut secara umum dikemukakan oleh Rochyadi dan Alimin (2005) sebagai berikut:

1) Masalah Belajar

Aktivitas belajar berkaitan langsung dengan kemampuan kecerdasan. Di dalam kegiatan sekurang-kurangnya dibutuhkan kemampuan mengingat dan kemampuan untuk memahami, serta kemampuan untuk mencari hubungan sebab akibat. Keadaan seperti itu sulit dilakukan oleh anak tunagrahita karena mereka mengalami kesulitan untuk dapat berpikir secara abstrak, belajar apapun harus terkait dengan objek yang bersifat konkrit. Kondisi seperti itu ada hubungannya dengan kelemahan ingatan jangka pendek, kelemahan dalam bernalar, dan sukar sekali dalam mengembangkan ide.

2) Masalah Penyesuaian Diri

Anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam memahami dan mengartikan norma lingkungan. Oleh karena itu anak tunagrahita sering melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma

lingkungan di mana mereka berada. Tingkah laku anak tunagrahita sering dianggap aneh oleh sebagian masyarakat karena mungkin tindakannya tidak lazim dilihat dari ukuran normatif atau karena tingkah lakunya tidak sesuai dengan perkembangan umurnya.

Keganjilan tingkah laku yang tidak sesuai dengan ukuran normatif lingkungan berkaitan dengan kesulitan memahami dan mengartikan norma, sedangkan keganjilan tingkah laku lainnya berkaitan dengan ketidaksesuaian antara perilaku yang ditampilkan dengan perkembangan umur.

3) Gangguan Bicara dan Bahasa

Ada dua hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan gangguan proses komunikasi, pertama; gangguan atau kesulitan bicara di mana individu mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan bunyi bahasa dengan benar.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak anak tunagrahita yang mengalami gangguan bicara dibandingkan dengan anak-anak normal. Kelihatan dengan jelas bahwa terdapat hubungan yang positif antara rendahnya kemampuan kecerdasan dengan kemampuan bicara yang dialami. Kedua; hal yang lebih serius dari gangguan bicara adalah gangguan bahasa, di mana seorang anak mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan kosa kata serta kesulitan dalam memahami aturan sintaksis dari bahasa yang digunakan.

4) Masalah Kepribadian

Anak tunagrahita memiliki ciri kepribadian yang khas, berbeda dari anak-anak pada umumnya. Perbedaan ciri kepribadian ini berkaitan erat dengan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Kepribadian seseorang dibentuk oleh faktor organik seperti predisposisi genetik, disfungsi otak dan faktor-faktor lingkungan seperti: pengalaman pada masa kecil dan oleh lingkungan masyarakat secara umum. 2. Kecemasan

a. Definsi

Kecemasan atau ansietas merujuk kepada banyak definisi yang variatif. Kecemasan pada umumnya merupakan perasaan takut yang tidak jelas karena respon internal atau eksternal. Kecemasan tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai pengaruh yang positif untuk menyelesaikan masalah dan krisis. Kecemasan masih dalam batas normal apabila dalam situasi tertentu yang sewajarnya dan langsung hilang setelah masalahnya terselesaikan (Videbeck, 2011). Hamilton (1969) membedakan antara kecemasan sebagai reaksi normal dari bahaya, kecemasan sebagai perasaan yang abnormal (patologis), dan kecemasan sebagai neurosis atau sindrom. Kecemasan sebagai reaksi dari bahaya lebih ringan dari kecemasan yang lain, tetapi lebih lama dari ketakutan biasa (fear) dan individunya mengalami perubahan biologis yang sama seperti saat mengahadapi stress. Lain halnya dengan kecemasan patologis yang

terjadi bukan karena stimulus eksternal melainkan stimulus internal, selain itu, masih belum jelas hubungan antara kecemasan patologis dengan kecemasan neurosis.

DSM-IV-TR mendefinisikan kecemasan sebagai sebuah kekhawatiran dari bahaya masa depan atau ketidakberuntungan yang disertai dengan perasaan disforia atau gejala somatik karena tertekan (APA, 2000). Videbeck (2011) membedakan kecemasan sebagai respon dari stres dan gangguan kecemasan. Kecemasan sebagai respon dari stress beragam dari ringan sampai berat. Sedangkan gangguan kecemasan merujuk pada DSM-IV-TR yaitu ketika kecemasan bukan lagi sebagai respon dari bahaya atau perubahan, tetapi menjadi kronik dan menjadi masalah utama dalam kehidupan seseorang yang menjadikannya memiliki perilaku yang maladaptif dan gangguan emosional (APA, 2000). Tipe gangguan kecemasan yaitu agoraphobia dengan atau tidak dengan gangguan panik, gangguan panik fobia spesifik, fobia sosial, gangguan obsesif kompulsif, gangguan stress akut, dan gangguan pasca trauma.

b. Etiologi Cemas

Ada berbagai macam teori yang menjelaskan tentang penyebab kecemasan. Kecemasan merupakan salah satu perilaku abnormal. Sepanjang abad kedua puluh, terdapat empat teori besar yang menjelaskan penyebab perilaku abnormal yaitu 1) paradigma biologis; 2) paradigma psikodinamik; 3) paradigma kognitif-behavioral; 4)

paradigma humanistik. Adanya paradigma-paradigma tersebut menyebabkan faktor etiologi perilaku abnormal menjadi terkotak-kotak, sehingga psikolog mengintegrasikan sebuah model dari kombinasi faktor biologi, psikologi dan sosial, yaitu model biopsikososial (Oltmanns dan Emery, 2013).

Etiologi kecemasan menurut McDowell (2006) ada berbagai macam dan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu 1) teori biologis yang menekankan tentang level hormon, pola neurokimia, dan genetika; 2) teori perilaku yang menekankan tentang kaitan antara pengaruh pengajaran orang tua dan perkembangan masa awal pertumbuhan; 3) Teori kognitif yang menekankan kaitan antara kepercayaan dan persepsi untuk mengontrol reaksi kecemasan.

Videbeck (2011) dalam buku psychiatric mental health nursing, menyebutkan 2 teori kecemasan, yaitu:

1) Teori biologis a) Teori genetik

Kecemasan mungkin merupakan sesuatu yang diturunkan karena kerabat dari penderita kecemasan memiliki resiko yang tinggi mengalami kecemasan. Penelitian yang berkembang sekarang, mengindikasikan kerentanan gangguan kecemasan pada sebuah garis keturunan. Tetapi, faktor-faktor lainnya masih banyak yang harus dikembangkan.

b) Teori neurokimia

Asam γ-aminobutirat (γ-aminobutyric acid [GABA]) adalah neurotransmitter yang dipercaya berperan dalam gangguan kecemasan. GABA berfungsi sebagai antiansietas alami. Neurotransmiter ini berada pada satu dari tiga sinapsis saraf, terutama ada di system limbik dan lokus seruleus. GABA mengurangi kecemasan sedangkan norepinefrin meningkatkannya. Peneliti percaya bahwa gangguan kecemasan dipengaruhi oleh regulasi kedua neurotransmitter ini.

2) Teori psikodinamik a) Teori psikoanalitik

Freud (1936) mengatakan bahwa kecemasan pada dasarnya merupakan suatu stimulus untuk berperilaku. Dia menjelaskan mekanisme pertahanan (defense mechanism) sebagai upaya manusia untuk mengendalikan kesadaran dan untuk mengurangi kecemasan. Mekanisme pertahanan adalah distorsi kognitif yang dilakukan seseorang secara tidak sadar untuk mempertahankan keadaan yang terkendali, mengurangi ketidaknyamanan, dan untuk mengatasi stres. Mekanisme pertahanan merukapakan mekanisme alam bawah sadar, sehingga manusia sering kali tidak sadar dalam menggunakannya. Beberapa orang menggunakan mekanisme

pertahanan secara berlebihan sehingga mereka kehilangan kendali dan berhenti untuk mempelajari berbagai macam variasi dalam menyelesaikan keadaan yang menyebabkan kecemasan. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada satu atau dua jenis mekanisme pertahanan saja sehingga orang tersebut mengalami kesulitan dalam mengembangkan fungsi emosionalnya. Selain itu, dapat menyebabkan kemampuan penyelesaian masalah yang buruk dan kesulitan dalam sebuah hubungan.

b) Teori Interpersonal

Harry Stack Sullivan (1952) melihat kecemasan sebagai masalah dalam hubungan interpersonal. Pengasuh (Ibu atau yang lain) dapat mengkomunikasikan sebuah kecemasan kepada bayi atau anak melalui asuhan yang tidak adekuat, agitasi saat memegang atau menggendong anak, dan pijatan yang tidak benar. Komunikasi kecemasan semacam itu dapat menyebabkan disfungsi seperti kegagalan dalam perkembangan anak. Pada dewasa, kecemasan muncul dari kebutuhan manusia untuk beradaptasi dengan norma dan nilai dari kelompoknya masing-masing. Semakin tinggi tingkat kecemasan, semakin rendah kemampuan untuk mengkomunikasikan dan memecahkan masalah, dan semakin tinggi gangguan kecemasannya berkembang. Hildegard Peplau

(1952) percaya bahwa manusia berada di ranah interpersonal dan psikologis, sehingga klinisi dapat membantu klien dengan kecemasan dengan memperhatikan kedua ranah tersebut. c) Teori behavioral

Pakar teori behavioral melihat kecemasan sebagai sesuatu yang dipelajari melalui serangkaian pengalaman. Sebaliknya, manusia bisa mengubah atau “menghapus perilaku” dengan pengalaman yang baru. Mereka percaya bahwa manusia dapat memodifikasi perilaku buruknya tanpa mengetahui secara endalam penyebab perilaku buruknya. Mereka juga menyatakan bahwa mengubah sebuah perilaku atau menghapus perilaku tersebut dapat dipelajari dengan melakukan pengulangan pengalaman.

c. Bentuk Kecemasan

Kecemasan sebagai respon stress maupun patologis bisa mempengaruhi seseorang dalam berbagai bentuk. Beberapa orang menunjukkan kecemasannya secara psikologis dan fisiologis. Kecemasan secara psikologis atau emosional terwujud dalam gejala-gejala kejiwaan seperti tegang, bingung, khawatir, sukar berkontraksi, perasaan tidak menentu dan sebagainya. Sadock dan Sadock (2010) mengatakan bahwa kecemasan menimbulkan kebingungan dan distorsi persepsi, sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran dengan menurunkan konsentrasi, mengurangi daya ingat, dan mengganggu

kemampuan membuat asosiasi. Sedangkan secara fisiologis terwujud dalam gejala-gejala fisik terutama pada sistem saraf misalnya tidak dapat tidur, jantung berdebar-debar, gemetar, perut mual-muntah, diare, nafas sesak disertai tremor pada otot (Videbeck, 2011).

d. Tingkat Kecemasan

Kecemasan sebagai respon stress memiliki dua aspek yang sehat dan aspek membahayakan, yang bergantung pada tingkat kecemasan, lama kecemasan yang dialami, dan seberapa baik indivudu melakukan koping terhadap kecemasan. Kecemasan dapat dilihat dalam rentang ringan, sedang, berat sampai panik. setiap tingkat menyebabkan perubahan fisiologis dan emosional pada individu. Kecemasan ringan adalah cemas yang normal menjadi bagian sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan, tetapi individu masih mampu memecahkan masalah. Cemas ini dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan dan kreatifitas yang ditandai dengan terlihat tenang percaya diri, waspada, memperhatikan banyak hal, sedikit tidak sabar, ketegangan otot ringan, sadar akan lingkungan, rileks atau sedikit gelisah.

Kecemasan sedang adalah cemas yang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal-hal yang penting dan mengesampingkan yang tidak penting atau bukan menjadi prioritas yang ditandai dengan perhatian menurun penyelesaian masalah menurun, tidak sabar, mudah tersinggung, ketegangan otot sedang, tanda-tanda vital meningkat,

mulai berkeringat, sering mondar-mandir, sering berkemih dan sakit kepala.

Kecemasan berat adalah cemas ini sangat mengurangi persepsi individu, cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik, dan tidak dapat berfikir tentang hal yang lain. Semua perilaku ditunjukkan untuk mengurangi ketegangan individu memerlukan banyak pengesahan untuk dapat memusatkan pada suatu area lain ditandai dengan sulit berfikir , penyelesaian masalah buruk, takut, bingung, menarik diri, sangat cemas, kontak mata buruk, berkeringat, bicara cepat, rahang menegang, menggertakkan gigi, mondar mandir dan gemetar.

Panik adalah tingkat panik dari suatu ansietas berhubungan dengan ketakutan dan teror, karena mengalami kehilangan kendali. Orang yang mengalami panik tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan, panik melibatkan disorganisasi kepribadian, dengan panik terjadi peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang dan kehilangan pemikiran yang tidak dapat rasional. Tingkat ansietas ini tidak sejalan dengan kehidupan dan jika berlangsung terus dalam waktu yang lama, dapat terjadi kelelahan yang sangat bahkan kematian (Struat, 2007).

Sisi negatif kecemasan atau sisi yang membahayakan ialah rasa khawatir yang berlebihan tentang masalah yang nyata atau potensial.

Hal ini menghabiskan tenaga, menimbulkan rasa takut, dan menghambat individu melakukan fungsinya dengan adekuat dalam situasi interpersonal, situasi kerja, dan situasi sosial. Individu selalu khawatir tentang sesuatu atau semua hal tanpa alasan yang nyata, merasa gelisah lelah dan tegang. (Videbeck, 2011)

3. Depresi a. Definisi

Semua orang mengalami beberapa emosi negatif seperti kesedihan, ketakutan, dan kemarahan. Reaksi ini biasanya hanya berlangsung selama beberapa saat, dan berguna bagi kehidupan manusia, khususnya dalam berhubungan dengan orang lain. Reaksi emosional berfungsi sebagai sinyal untuk orang lain tentang perasaan dan hubungan saat itu. Mereka juga mengkoordinasikan respon seseorang terhadap perubahan di lingkungan terdekat orang tersebut. Kesedihan merupakan perasaan universal, berbeda dengan sindrom depresi. Depresi dikatakan normal apabila terjadi dalam situasi tertentu, bersifat ringan dan dalam waktu yang singkat. Bila depresi tersebut terjadi di luar kewajaran dan berlanjut maka depresi tersebut dianggap abnormal (Atkinson et al., 1993). Depresi yang abnormal sering disebut depresi klinis atau sindrom depresi, yang pada bab ini selanjutnya disebut “depresi” saja.

Depresi adalah gangguan perasaan atau mood yang disertai komponen psikologi berupa sedih, susah, tidak ada harapan dan putus asa disertai komponen biologis atau somatik misalnya anoreksia,

konstipasi dan keringat dingin. Maramis (2005) memasukkan depresi sebagai gangguan afek dan emosi. Afek ialah ”nada” perasaan, menyenangkan atau tidak (seperti kebanggaan, kekecewaan, kasih sayang), yang menyertai suatu pikiran dan biasanya berlangsung lama serta kurang disertai oleh komponen fisiologis. Afek mengacu pada pola perilaku yang dapat diobservasi, seperti ekspresi wajah, yang berkaitan dengan perasaan subjektif. Sedangkan emosi merupakan manifestasi afek keluar dan disertai oleh banyak komponen fisiologis, biasanya berlangsung relatif tidak lama (misalnya ketakutan, kecemasan, depresi dan kegembiraan). Afek dan emosi dengan aspek-aspek yang lain seorang manusia (proses berpikir, psikomotor, persepsi, ingatan) saling mempengaruhi dan menentukan tingkat fungsi dari manusia itu pada suatu waktu.

b. Etiologi

Saddock & Saddock pada tahun 2010 menyatakan bahwa sebab depresi dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain: aspek biologi, aspek genetik, aspek psikologi dan aspek lingkungan sosial.

1) Aspek biologi

Penyebabnya adalah gangguan neurotransmiter di otak dan gangguan hormonal. Neurotransmiter antara lain dopamin, histamin, dan noradrenalin.

a) Dopamin dan norepinefrin

Keduanya berasal dari asam amino tirosin yang terdapat pada sirkulasi darah. Pada neuron dopaminergik, tirosin diubah menjadi dopamin melalui 2 tahap: perubahan tirosin menjadi DOPA oleh tirosin hidroksilase (Tyr-OH). DOPA tersebut akan diubah lagi menjadi dopamin (DA) oleh enzim dopamin beta hidroksilase (DBH-OH). Pada jaringan interseluler, DA yang bebas yang tidak disimpan pada vesikel akan dioksidasi oleh enzim MAO menjadi DOPAC. Sedangkan pada jaringan ekstraseluler (pada celah sinap) DA akan menjadi HVA dengan enzim MAO dan COMT.

b) Serotonin

Serotonin yang terdapat pada susunan saraf pusat berasal dari asam amino triptofan, proses sintesis serotonin sama dengan katekolamin, yaitu masuknya triptofan ke neuron dari sirkulasi darah, dengan bantuan enzim triptofan hidroksilase akan membentuk 5-hidroksitriptofan dan dengan dekarboksilase akan membentuk 5-hidroksitriptamin (5-HT).

2) Aspek genetik

Pola genetik penting dalam perkembangan gangguan mood, akan tetapi pola pewarisan genetik melalui mekanisme yang sangat kompleks, didukung dengan penelitian-penelitian sebagai berikut:

a) Penelitian keluarga

Dari penelitian keluarga secara berulang ditemukan bahwa sanak keluarga turunan pertama dari penderita gangguan bipoler I berkemungkinan 8-18 kali lebih besar dari sanak keluarga turunan pertama subjek kontrol untuk menderita gangguan bipoler I dan 2-10 kali lebih mungkin untuk menderita gangguan depresi berat. Sanak keluarga turunan pertama dari seorang penderita berat berkemungkinan 1,5-2,5 kali lebih besar daripada sanak keluarga turunan pertama subjek kontrol untuk menderita gangguan bipoler I dan 2-3 kali lebih mungkin menderita depresi berat.

b) Penelitian adopsi

Penelitian ini telah mengungkapkan adanya hubungan faktor genetik dengan gangguan depresi. Dari penelitian ini ditemukan bahwa anak biologis dari orang tua yang menderita depresi tetap beresiko menderita gangguan mood, bahkan jika mereka dibesarkan oleh keluarga angkat yang tidak menderita gangguan. c) Penelitian kembar

Penelitian terhadap anak kembar menunjukkan bahwa angka kesesuaian untuk gangguan bipoler I pada anak kembar monozigotik 33-90 persen; untuk gangguan depresi berat angka kesesuaiannya 50 persen. Sebaliknya, angka kesesuaian pada kembar dizigotik adalah kira-kira 5-25 persen untuk gangguan bipoler I dan 10-25 persen untuk gangguan depresi berat.

3) Aspek psikologi

Sampai saat ini tak ada sifat atau kepribadian tunggal yang secara unik mempredisposisikan seseorang kepada depresi. Semua manusia dapat dan memang menjadi depresi dalam keadaan tertentu. Tetapi tipe kepribadian dependen-oral, obsesif-kompulsif, histerikal, mungkin berada dalam resiko yang lebih besar untuk mengalami depresi daripada tipe kepribadian antisosial, paranoid, dan lainnya dengan menggunakan proyeksi dan mekanisme pertahanan mengeksternalisasikan yang lainnya. Tidak ada bukti hubungan gangguan kepribadian tertentu dengan gangguan bipolar I pada kemudian hari. Tetapi gangguan distimik dan gangguan siklotimik berhubungan dengan perkembangan gangguan bipoler I di kemudian harinya

4) Aspek lingkungan sosial

Berdasarkan penelitian, depresi dapat membaik jika klinisi mengisi pada pasien yang terkena depresi suatu rasa pengendalian dan penguasaan lingkungan.

c. Tanda dan Gejala Depresi

Tanda terpenting gangguan perasaan dapat dibagi menjadi 4 bidang umum: tanda emosional; tanda kognitif; tanda somatik; dan tanda perilaku. (Oltmanns dan Emery, 2013)

1) Tanda Emosional

Suasana perasaan disforik (tidak menyenangkan) adalah tanda yang paling jelas. Penderita depresi mengeluhkan persaan yang muram, sedih dan putus asa. Seringkali penderitanya mudah tersinggung, kemarahannya sering ditujukan untuk diri sendiri. Tetapi sering pula kemarahannya ditujukan kepada orang lain. Penderita juga mengeluhkan merasa tegang, dan tidak santai.

2) Tanda Kognitif

Selain melibatkan suasana emosinya, depresi melibatkan perubahan tentang bagaimana orang memikirkan tentang dirinya dan sekitarnya. Orang yang secara klinis depresi sering mengeluhkan bahwa pikirannya melambat, sulit berkonsentrasi dan mudah terdistraksi. Selain itu, rasa bersalah dan perasaan tidak berharga adalah preokupasi yang lazim dialami. Penderitanya sering menyalahkan diri sendiri, mereka memfokuskan banyak perhatian pada kenegatifan dirinya, lingkungannya, dan masa depannya (triad depresi) (Beck, 1967). Preokupasi tentang rasa bersalahnya menyebabkan pikiran bunuh diri.

3) Tanda Somatik

Tanda somatik berhubungan dengan fungsi fisiologis tubuh dasar. Tanda ini termasuk kelelahan, sakit, nyeri, dan perubahan serius dalam pola tidur dan makan.

4) Tanda Perilaku

Tanda perilaku merujuk pada retardasi psikomotor. Yaitu penderitanya menunjukkan perilaku yang melambat. Gerakann yang melambat, bicara yang melambat, bahkan tidak bergerak dan berbicara sama sekali.

Depresi menurut PPDGJ-III dalam Maslim (2013), dibagi dalam empat tingkatan yaitu depresi ringan, sedang, berat tanpa psikotik, dan berat dengan psikotik. Dimana perbedaan antara episode terletak pada penilaian klinis yang kompleks yang meliputi jumlah bentuk dan keparahan gejala yang ditemukan. Gejala utamanya adalah afek depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah dan menurunnya aktivitas. Gejala lainnya adalah konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yag suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, dan nafsu makan berkurang.

4. Hubungan Kecemasan dan Depresi Ibu dengan Anak Tunagrahita

Melahirkan dan mengurus anak dengan penyakit fisik dan mental dapat meningkatkan syok, penolakan, rasa bersalah, kesedihan, dan merasa tidak tertolong (Olshansky, 1962; Valman, 1981). Perasaan ini dapat

menetap dan biasa ditangani dengan cara yang berbeda-beda tergantung penderita kebutuhan khusus dan keluarga. Misal, pada keluarga dengan anak autis, level stress biasanya tinggi dan semakin tinggi jika anak bertambah tua.

Orangtua dengan anak berkebutuhan khusus sering memiliki depresi dan kecemasan. Di United Kingdom, 59% dari orangtua yang mengasuh anak autis memiliki skor tinggi pada kuesioner kesehatan umum pada kategori psikiatri. Pengeluaran untuk penderita penyakit jiwa pada keluarga dengan penghasilan rata-rata bisa jadi membengkak. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya level penyakit jiwa pada orangtua dengan anak tunagrahita. Dua faktor utama yaitu tidak adekuatnya dukungan sosial dan menetapnya masalah perilaku anak (Ryde-Brandt, 1990).

Gejala kecemasan dan depresi dilaporkan terdapat pada orang tua dengan anak tunagrahita di negara-negara maju (Gallagher et al., 2008). Ibu lebih menghadapi stress yang lebih banyak dibandingkan ayah karena ibu menghabiskan banyak waktunya untuk mengurus anak tunagrahita di rumah selain melakukan pekerjaan rumah lainnya. Ibu dengan anak tunagrahita dilaporkan memiliki keadaan emosional yang negatif serta cenderung lebih depresi. Anak tunagrahita juga menyebabkan depresi pada orang tua khususnya ibu. Derajat perilaku anak menaikkan tingkat depresi pada ibu. (Motamedi et al., 2007; Baker et al., 2000). Penelitian tersebut dilakukan di negara-negara maju. Di Indonesia, terdapat penelitian

deskriptif yang menggambarkan tingginya persentasi kecemasan pada ibu dengan anak tunagrahita (Norhidayah et al., 2013).

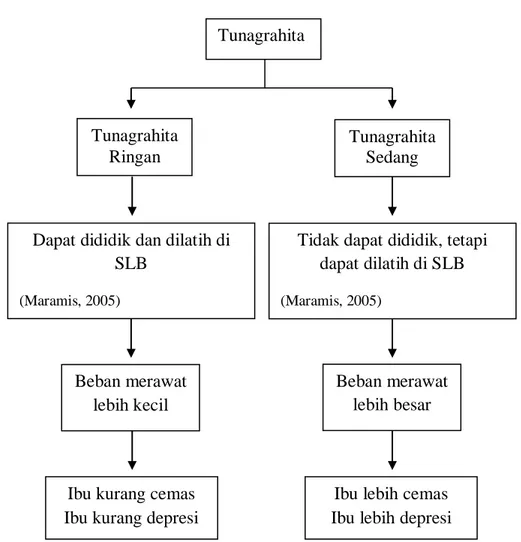

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Skema Kerangka Penelitian

C. Hipotesis

Terdapat perbedaan skor kecemasan dan sor depresi antara ibu penderita tunagrahita ringan dan sedang di SLB Negeri Surakarta.

Tunagrahita

Tunagrahita Ringan

Tunagrahita Sedang

Dapat dididik dan dilatih di SLB

(Maramis, 2005)

Beban merawat lebih kecil

Ibu kurang cemas Ibu kurang depresi

Tidak dapat dididik, tetapi dapat dilatih di SLB (Maramis, 2005)

Beban merawat lebih besar

Ibu lebih cemas Ibu lebih depresi