IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN BUKU ERA REFORMASI DI INDONESIA

Studi atas Pelarangan Buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965

Oleh:

Efendi Ari Wibowo NIM. 09401241034

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk praktik kebijakan pelarangan buku era reformasi di Indonesia. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk perlawanan atau advokasi warga negara terhadap kebijakan pelarangan buku tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah penulis buku yaitu Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan, Staf Intelejen Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta yaitu Arif Raharjo, S.H., dan pengamat perbukuan yaitu Eko Prasetyo. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta dan Perpusatakaan Indonesia Boekoe, Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis secara induktif. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross chek.

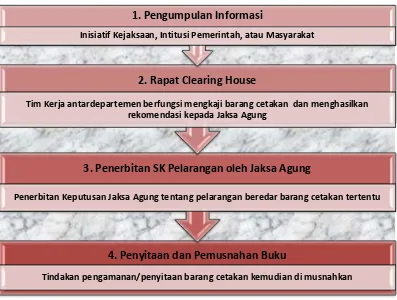

Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa: (1) bentuk praktik kebijakan pelarangan buku berlandaskan UU No.4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui alur kerja sebagai berikut: pengumpulan informasi, rapat clearing house, pengeluaran surat keputusan pelarangan oleh Jaksa Agung, kemudian penyitaan dan pemusnahan buku. Buku tersebut dilarang melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-141/A/JA/12/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 dengan kriteria penilaian bahwa sampul buku bagian depan bergambar palu arit, mencantumkan istilah “G30S” tanpa diikuti istilah PKI, dan mendiskreditkan pemerintah khususnya Angkatan Bersenjata; (2) perlawanan atau advokasi yang dilakukan oleh penulis sebagai warga negara adalah perlawanan non litigasi dan perlawanan litigasi. Perlawanan non litigasi menggunakan metode diskusi, seminar dan pameran buku terlarang di Jakarta dan Surabaya selain itu juga memanfaatkan jejaring sosial. Perlawanan litigasi melalui uji materi (judicial review) UU No.4/PNPS/1963 dan UU No.16 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi. Hasil dari uji materi tersebut adalah UU No.4/PNPS/1963 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sedangkan UU No.16 tahun 2004 tetap berlaku.

A. Latar Belakang Masalah

Pelarangan buku adalah antitesa bagi kemerdekaan hak politik warga

negara yang telah dirasakan bangsa Indonesia sejak era kolonial hingga era

reformasi. Kebijakan pelarangan ini merupakan bentuk

kesewenang-wenangan untuk membatasi kebebasan berpikir dan berpendapat di era

reformasi. Pembredelan buku menandakan ketakutan rezim penguasa

terhadap kritik kondisi masyarakat terkini. Hasil pemikiran manusia

berbentuk buku yang pada dasarnya berperan sebagai media penyampai

informasi dan pengetahuan bagi masyarakat ditafsir musuh negara. Hal

tersebut mengakibatkan tertutupnya saluran informasi dan pengetahuan.

Masyarakat dipaksa untuk mengkonsumsi pemaknaan tunggal terhadap

pengetahuan yang sejatinya mempunyai beragam sudut pandang.

Buku yang juga merupakan manifestasi tujuan nasional dalam usaha

mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam amanat Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 dengan represif diberangus oleh rezim penguasa

melalui aparat-aparat negara. Selain itu, buku merupakan simbol hak politik

warga negara yang dilindungi dan diamanatkan kostitusi. Hal tersebut

didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan

2

itu maka jaminan terhadap freedom of expression, freedom of speech, dan

fredom of the press warga negara telah diatur dan dijamin oleh negara.

Kemerdekaan berekspresi juga dipertegas di dalam UU Pers No. 44 tahun

1999 yang berisi: 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 2.

Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi

hukum dan hak-hak asasi manusia, menghormati kebhinekaan; 3.

Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat,

dan benar; 4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap

hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; 5. Memperjuangkan keadilan

dan kebenaran (Iwan Awaludin Yusuf, 2010: 3).

Pelarangan buku yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukan hal yang

baru. Menurut Iwan Awaludin Yusuf (2010: 4), sejarah mencatat, pada awal

terbentuknya Orde Baru, pelarangan sejumlah buku pernah dilakukan secara

membabi buta, terutama setelah peristiwa G-30 S. Tiga bulan setelah

peristiwa kelabu tersebut, yaitu pada 30 November 1965, Pembantu Menteri

Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Bidang Teknis Pendidikan, Kol. (Inf) Drs

K. Setiadi Kartohadikusumo, melarang 70 judul buku. Pelarangan ini

kemudian disusul dengan pelarangan terhadap semua karya 87 penulis yang

dituduh beraliran Kiri. Jadi, saat itu dan bahkan hingga kini, pelarangan buku

bukan sekedar karena isinya, melainkan karena “alasan politis”yang ditujukan

Praktik kebijakan pelarangan buku di dalam era Orde Baru tersebut

melalui Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1381/1965

yang ditandatangani oleh Pembantu Menteri Bidang Teknis Pendidikan, Kol.

(Inf) Drs. M. Setiadi Kartohadikusumo. Di dalam bagian konsiderans

disebutkan bahwa untuk mengadakan tindak lanjut di dalam usaha menumpas

gerakan yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September” khususnya

dibidang mental ideologi, dipandang perlu melarang buku-buku pelajaran,

perpustakaan, dan kebudayaan yang dikarang oleh oknum-oknum dan

anggota-anggota Ormas/Orpol yang dibekukan untuk sementara waktu

kegiatannya (Jaringan Kerja Budaya, 1999: 27). Berkat Instruksi ini menurut

Jaringan Kerja Budaya dalam waktu yang singkat angka buku yang dilarang

terus bertambah, sehingga diperkirakan mencapai 2000 judul. Ini adalah

pelarangan buku massal yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.

Di tahun 1998 akhirnya rezim Orde Baru tumbang oleh gerakan

massa. Era ini kemudian disebut sebagi era reformasi dimana diharapkan

adanya iklim yang lebih demokratis dalam berbagai bidang di Indonesia.

Reformasi juga mendorong adanya perubahan konstitusional yang

memperkuat supremasi hukum terhadap jaminan hak asasi manusia. Hal ini

diperkuat dengan adanya ratifikasi dua kovenan internasional utama hak

asasi manusia, yakni kovenan hak sipil dan politik dan kovenan internasional

hak ekonomi sosial dan budaya pada tahun 2005 melalui UU No. 11 dan 12

4

Namun, keberlangsungan praktik pelarangan buku oleh intitusi negara

tidak pernah hilang bahkan di era reformasi. Pemerintah dengan berbagai

dalih melakukan tindak pelarangan buku yang dianggap menggangu

ketertiban. Tercatat, di penghujung tahun 2009, terjadi pelarangan lima buku

di tanah air. Kelima buku yang dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung

(Kejagung), itu adalah (Iwan Awaludin Yusuf, 2010: 1) (1) Dalih

Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John

Rosa; (2) Suara Gereja bagi Umat Tertindas: Penderitaan Tetesan Darah dan

Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karya Socratez

Sofyan Yoman; (3) Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar

Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan

Muhidin M. Dahlan; (4) Enam Jalan Menuju Tuhan karya Darmawan; (5)

Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karya Syahrudin Ahmad.

Salah satu buku yang di larang sepihak di era reformasi adalah buku

berjudul Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan

Harian Rakyat 1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M.

Dahlan. Penulis buku tersebut tidak mendapatkan surat pemberitahuan dan

alasan yang jelas dari Kejagung mengapa bukunya dilarang untuk beredar di

masyarakat. Padahal buku ini mengetengahkan situasi nasional Indonesia di

Salah satu alasan pelarangan buku oleh pemerintah di era reformasi

seperti yang diberitakan oleh laman Tempointeraktif.com berikut ini:

Kasus pelarangan yang berujung pembakaran buku tersebut berawal dari pengaduan Yusuf Hasyim, Taufik Ismail dan Fadli Zon ke Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa di Jawa Timur ditemukan buku pelajaran sejarah untuk siswa SMP dan SMA yang tidak mencantumkan keterlibatan Partai Komunis Indonesia dalam peristiwa Madiun 1948 dan pembunuhan petinggi TNI AD tahun 1965. Dari laporan tersebut DPR kemudian memanggil Mendiknas Bambang Sudibyo dan melakukan rapat koordinasi. Selepas rapat, Mendiknas meminta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk membentuk tim khusus. Tim yang terbentuk terdiri dari Professor Djoko Suryo (Sejarawan/Guru Besar UGM), Hamid Hasan (Pakar Pendidikan UPI Bandung), Professor Susanto Zuhdi (Sejarawan/Guru Besar FIB UI), Wasino (Sejarawan Universitas Negeri Semarang) dan W. Soetomo (Semarang). Rekomendasi yang dihasilkan oleh tim ini adalah perlunya dicantumkan kata “PKI” setelah “Peristiwa G30S 1965” dan “Peristiwa Madiun 1948”. Dalam uji publik kurikulum yang diselengarakan 1 Desember 2005, Asvi Marwan Adam mengatakan bahwa mereka yang terlibat pada peritiwa 1965 menyebut dirinya sebagai “Gerakan 30 September”, sehingga semestinya istilah yang lebih obyektif ini digunakan, karena memang ada berbagai versi tentang dalang peristiwa itu (Analisis Mingguan, No.21/2007).

Menurut Iwan Awaludin Yusuf (2010: vi) pelarangan buku terjadi dengan

alasan demi menjaga stabilitas nasional, ketertiban umum, atau untuk

meluruskan tafsir sejarah yang keliru lembaga-lembaga tertentu bisa

sewenang-wenang melarang kebebasan berpendapat. Bentuk-bentuk

pelarangan dan pembatasan semacam ini merupakan perwujudan ideologi

politik khas kolonial dan otoritarian yang terus dilanggengkan. Pelarangan

buku juga mencerminkan ketakutan penguasa dengan mengekang hak politik

warga negaranya, tidak mengakui adanya keanekaragaman perspektif dan

6

Pertanyaannya yang kemudian muncul, kepentingan apa yang berada

dibalik kebijakan pelarangan buku tersebut? Pertanyaan ini berusaha keluar

dan mendedah lebih dalam penjelasan yuridis dalam produk hukum

kebijakan pelarangan buku. Dimana kebijakan tersebut menyatakan bahwa

pelarangan buku dibentuk untuk melindungi kepentingan umum atau demi

menjaga stabilitas nasional.

Dengan adanya permasalahan seperti di atas, penulis tertarik mengadakan

penelitian tentang Politik Kebijakan Pelarangan Buku Era Reformasi di

Indonesia dengan mengambil studi kasus atas pelarangan buku Lekra Tak

Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat

1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan. Hal tersebut

dengan harapan agar dapat ditangkap konteks atas perlindungan hak politik

warga negara pascatumbangnya rezim Orde Baru.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka

dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pelarangan buku di Indonesia dilakukan oleh rezim penguasa melalui

institusi negara yang seharusnya melaksanakan dan menjaga

konstitusi yang melindungi hak politik warga negara.

2. Kebijakan pelarangan buku bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28,

UU Pers No. 44/1999, dan kovenan hak sipil dan politik serta kovenan

hak ekonomi, sosial, dan budaya yang telah diratifikasi pemerintah

3. Pelarangan buku secara massal terjadi di era Orde Baru melaui

Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 1381/1965

yang di tandatangani oleh Pembantu Menteri Bidang Teknis

Pendidikan, Kol. (Inf) Drs. M. Setiadi Kartohadikusumo dimana

menyebabkan dalam waktu yang singkat angka buku yang dilarang

terus bertambah, sehingga diperkirakan mencapai 2000 judul.

4. Kebijakan Pelarangan buku di Indonesia sering bukan sekedar karena

isinya akan tetapi karena alasan politis yang ditujukan kepada penulis,

penerbit, dan bahkan editornya.

5. Pelarangan terhadap beberapa buku di era reformasi juga

menggunakan dalil lama menggangu stabilitas dan ketertiban umum.

6. Penulis buku sebagai warga negara tidak mendapatkan surat

pemberitahuan resmi dan alasan mengenai pelarangan buku yang

mereka tulis.

C. Batasan Masalah

Melihat banyaknya permasalahan yang kompleks dalam penerapan

kebijakan pelarangan buku di Indonesia khususnya era reformasi maka

peneliti perlu melakukan pembatasan masalah. Hal tersebut diperlukan untuk

memperjelas fokus penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti

selanjutnya membatasi kajian penelitian menjadi dua permasalahan pokok,

8

1. Praktik kebijakan pelarangan buku di Indonesia era reformasi atas

pelarangan Buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar

Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965.

2. Bentuk perlawanan yang dilakukan terhadap kebijakan pelarangan

buku atas Buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar

Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965.

D. Rumusan Masalah

Sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang, fenomena pelarangan buku

masih marak terjadi di era reformasi. Dalam situasi yang demikian, menarik

mengungkap praktik kebijakan pelarangan buku era reformasi di Indonesia.

Berdasarkan hal itu ada beberapa pokok persoalan yang penulis dapat

rumuskan yaitu:

1. Bagaimana praktik kebijakan pelarangan buku di Indonesia era reformasi

atas pelarangan Buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar

Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965?

2. Bagaimana bentuk perlawanan terhadap pelarangan buku di Indonesia atas

pelarangan Buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar

Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik kebijakan pelarangan buku di Indonesia era reformasi

yaitu pelarangan Buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar

2. Mengetahui bentuk perlawanan warga negara terhadap pelarangan buku

di Indonesia atas pelarangan Buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara

Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini ditinjau secara teoritis maupun praktis diharapkan

dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah kontribusi pemikiran

mengenai jaminan terhadap hak politik warga negara. Tema penelitian ini

dapat melengkapi khasanah keilmuan terkait dengan mata kuliah Pendidikan

Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Publik yang merupakan bagian dari

kurikulum di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna dalam diskursus ilmiah di dunia

pendidikan tinggi khususnya Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan

Hukum. Hal ini dapat menjadi bekal calon guru pendidikan kewarganegaran

untuk memberikan pemahaman pengetahuan yang mendalam kepada peserta

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Konsep Politik Kebijakan 1. Definisi Politik

Politik merupakan usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih

baik. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya

sebagai en dam onia atau the good life. Namun demikian, pengertian

politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik

daripada yang dihadapinya, atau yang disebut Peter Merkl:”Politik dalam

bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang

baik dan berkeadilan (Politics, at its best is a noble quest for agood order

and justice)” –betapa samar-samar pun –tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan poitik. Dalam pada itu tentu perlu disadari bahwa

persepsi mengenai baik dan adil dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ideologi

masing-masing dan zaman yang bersangkutan (Miriam Budiarjo, 2008:

15)

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) menurut

Miriam Budiarjo (2008: 15) adalah usaha untuk menentukan

peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk

membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha

menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegitan yang

hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas

dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu.

Akan tetapi, kegiatan-kegiatan ini dapat menimbulkan konflik

karena nilai-nilai (baik yang materiil maupun yang mental) yang dikejar

biasanya langka sifatnya. Di pihak lain, di negara demokrasi, kegiatan ini

juga memerlukan kerja sama karena kehidupan nmanusia bersifat kolektif.

Dalam rangka ini politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha

penyelesaian konflik (conflict resolution) atau konsensus (consensus)

(Miriam Budiarjo, 2008: 15).

Menurut Ramlan Surbakti terdapat lima pandangan mengenai arti

politik (1992: 1-8). Pertama, pandangan klasik, Aristoteles melihat politik

sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan

menyelenggarakan hal ikhwal yang menyangkut kebaikan bersama

selutuh anggota masyarakat. Pada pandangan klasik, dasar moral tertinggi

terdapat pada urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama daripada

urusan-urusan yang menyangkut kepentingan swasta.

Kedua, Pandangan Institusional atau kelembagaan melihat politik

sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal

ini, Max Weber merumuskan politik sebagai persaingan untuk membagi

kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan

atau persaiangan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antarnegara

13

Ketiga, Pandangan kekuasaan melihat politik sebagai kegiatan

mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Pandangan

ini biasanya dipersepsikan sebagai sesuatu yang kotor. Hal tersebut

karena di dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan digunakan juga

tindakan yang ilegal dan amoral.

Keempat, pandangan fungsionalisme memandang politik sebagai

kegiatan merumuskan dan melaksankan kebijakan umum. David Easton

merumuskannya sebagai the authoritative allocation of values for a

society, atau alokasi nilai-nilai otoritatif, berdasarkan kewenangan, dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat. Easton kemudian

menggolongkan perilaku politik berupa kegiatan yang mempengaruhi

(mendukung, mengubah, menentang) proses pembagian dan penjatahan

nilai-nilai dalam masyarakat. Sedangkan Harorld Laswell memandang

proses politik sebagi masalah who gets what, when, how, atau masalah

siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Mendapat apa artinya

mendapat nilai-nilai. Kapan berati ukuran pengaruh yang digunakan

untuk menentukan siapa yang kaan mendapatkan nilai-nilai terbanyak.

Bagaimana berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai.

Nilai yang dimaksud adalah hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang dikejar

oleh manusia dengan derajat kedalaman upaya yang berbeda untuk

mencapainya. Secara singkat, nilai-nilai tersebut ada yang bersifat ideal

Kelima, pandangan konflik memandang politik sebagai upaya

untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai. Perebutan

dalam upaya mendapatkan dan/mempertahankan nilai-nilai disebut

konflik. Maka dari itu politik pada dasarnya adalah konflik. Pandangan ini

mendasarkan bahwa konflik adalah gejala yang serba- hadir dan gejala

yang melekat dalam setiap proses politik.

Ramlan Surbakti menambahkan satu pandangan lagi yaitu

pandangan analisis wacana politik (Cholisin, 2007: 6) . Menurut

pandangan ini, bahwa politik adalah kegiatan mendiskusikan atau

mendefinisikan situasi dari suatu fenomena politik. Politik merupakan

kompetisi definisi situasi. Definisi yang mampu menjadi opini publik dan

menjadi isu politik yang akhirnya menjadi pembahasan pembuat

keputusan (decision maker) dan menjadi keputusan politik merupakan

pemenang. Dari berbagai pengertian tentang politik di atas, penulis

mengambil kesimpulan bahwa politik merupakan kekuasaan yang

dimiliki oleh penguasa terhadap warga negara yang ditujukan untuk

mempengaruhi (mendukung, mengubah, menentang) suatu kebijakan

negara/publik.

2. Definisi Kebijakan Negara/Publik

Kebijakan (Policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil

oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan

dan cara untuk mencapai tujuan itu. pada prinsipnya, pihak yang membuat

15

Berikut ini ada beberapa definisi mengenai kebijkan publik (Miriam

Budiarjo, 2008: 21): Hoogerwerf menyebutkan bahwa objek dari ilmu

politik adalah kebijakan pemerintah proses terbentuknya serta

akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum (public policy) di sini

menurut Hogewerft ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui

pemakaian kekuasaan (doelbewuste vormgeving aan de samenleving door

middel van machtsuitoefening).

Sedangkan Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah yang

secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan

dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Konsep

kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa

yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau

dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan secara tegas anatara

kebijakan (policy) dan keputusan (decision) yang mengandung arti

pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada (Suharno, 2010: 13).

Menurut Harorld Laswell dan Abraham Kaplan, kebijakan sebagai “a

projected of goals, values, and practices (suatu program pencapaian tujuan, nilai, dan praktik yang terarah). Sedangkan Carl J. Frederick

(dalam Islamy, 2000) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian

tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut

Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2000) mendefinisikan kebijakan

negara sebagai whatever government choose to or not to do (apa pun yang

dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Fauzan,

2000: 25). Dye menyatakan bahwa ketika pemerintah memilih untuk

melakukan sesuatu harus ada tujuannya. Kebijakan negara harus meliputi

semua tindakan pemerintah sehingga bukan pernyataan keinginan

pemerintah atau pejabat pemerintah. Suatu hal yang tidak dilakukan oleh

pemerintah juga mereupakan kebijakan negara. Hal tersebut karena

sesuatu yang dilakukan ataupun tidak oleh negara menghasilkan akibat

yang sama besarnya.

Sementara James E. Anderson (dalam Islamy, 2000) mengemukakan

kebijakan negara adalah those policies developed by governmental bodies

and officials (kebikan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Demikian juga David Easton (dalam

Islamy, 2000) mengartikan kebijakan negara sebagai the autoritative

allocation of values for the whole society (alokasi nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat). Berdasarkan hal tersebut maka

pemerintah adalah perangkat insttitusi yang secara sah dapat berbuat

sesuatu kepada masyarakat. Easton menyebut pemerintah sebagai

authorities in a political system, yaitu para penguasa dalam sistem politik (Fauzan, 2000: 26).

Kebijakan negara/publik tidak dapat terlepas dari proses pengambilan

17

adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan

istilah pengambilan keputusan (decision making) menunjuk pada proses

yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Joyce Mitchell, dalam bukunya

Political Analysis and Public Policy mengatakan: “politik adalah

pengambilan keputusan kolektif atau pengambilan kebijakan umum untuk

masyarakat seluruhnya. (politics is collective decision making otr the

making of public policies for an entire society). Tokoh lain, Karl W. berpendapat: politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum

(politics is the making of decision by public means) (Miriam Budiarjo,

2008: 20).

Dikatakan selanjutnya oleh Miriam (2008: 20) bahwa keputusan

semacam ini berbeda dengan pengambilan keputusan pribadi oleh

seseorang dan bahwa keseluruhan dari keputusan semacam itu merupakan

sektor umum atau sektor publik (public sector) dari suatu negara.

Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai suatu tindakan

umum atau nilai-nilai (public goods), yaitu mengenai apa yang akan

dilakukan dan siapa mendapat apa. Dalam arti ini politik terutama

menyangkut kegiatan pemerintah. Oleh Deutch dan kawan-kawan negara

dianggap sebagai kapal, sedangkan pemerintah bertindakl sebagai

nakhodanya. Pendekatan ini berdasarkan cybernetika (cybernetics), yaitu

3. Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada

kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan, yang oleh David Easton

disebut, orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni

para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para

hakim, para administrator, para monarki, dan lain sebagainya.

Penjelasan tersbut di atas menurut Suharno (2010: 23) membawa

implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan publik yang sekaligus

merupakan ciri-ciri dari kebijakan publik, yaitu:

a) Pertama, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang

mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan

yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam

sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang

direncanakan.

b) Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan

yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan

tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan

merupakan keputusan yang berdiri sendiri kebijakan tidak cukup

mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang

tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang

bersangkut-paut dengan implementasi dan pemaksaan

19

c) Ketiga, kebijakan bersangkut pautdengan apa yang senyatanya

dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya

dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi ataupun

menggalakkkan program perumahan rakyat bagi golongan

masyarakat berpenghasilan rendah dan bukan sekedar apa yang

ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut.

d) Keempat kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin

pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, mungkin akan

mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang

dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara

dalam bentuknya yang negatif, kemungkinan meliputi

keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak

melakukan tindakan apapun dalam masalah-maslah di mana

campur tangan pemerintah justru diperlukan.

4. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan

sudut pandangnya msing-masing. James Anderson (Suharno, 2010: 25),

misalnya menyampaikan kategori tentang kebijakan publik sebagai

berikut:

a) Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan

substantif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan

dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan, kebijkan prosedural adalah

b) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan

redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan

atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan

regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau

pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.

Sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang

mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di

antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c) Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material

adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya

konkret pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis

adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada

kelompok sasaran.

d) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods)

dan barang privat (privat goods). Kebijakan public goods adalah

kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau

pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods adalah

kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk

21

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan (dalam

Islamy, 2000) itu adalah sebagai berikut:

a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar.

Administrator sebagi pembuat keputusan harus

mempertimbangkan berbagai alternatif yang kan dipilih hanya

berdasarkan penilaian rasional, namun proses dan prosedur

pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

dunia nyata.

b) Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme).

Para administrator biasanya cenderung mengikuti kebiasaan lama

sekalipun keputusan-keputusan yang berkenaan dengan itu telah

dikritik sebagi suatu kesalahan dan perlu diubah.

c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.

Berbgai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan

banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya.

d) Adanya pengaruh dari kelompok luar.

Pembuatan keputusan seringkali dilakukan dengan

mempertimbangkan pengalaman orang lain yang sebelumnya

berada diluar bidang pemerintahan.

e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Pengalamn latihan dan pengalaman (sejarah) yang terdahulu

Sedangkan menurut James E. Anderson (dalam Islamy, 2000)

menemukan beberapa nilai yang melandasi tingkah laku para pembuat

keputusan, yaitu:

a) Nilai-nilai politik, dalam arti keputusan tersebut dibuat berdasarkan

kepentingan politik dari partai politik atau kelom pok kepentingan

tertentu.

b) Nilai-nilai organisasi, dalam arti keputusan tersebut dibuat

berdasarkan nilai-nilai yang dianut organisasi.

c) Nilai-nilai pribadi, dalam arti keputusan tersebut dibuat atas dasar

nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan

untuk mempertahankan status quo, dan reputasi, kekayaan.

d) Nilai-nilai kebijakan, dalam arti keputusan tersebut dibuat atas

dasar persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau

pembuatn kebijakan yang secra moral dapat

dipertanggungjawabkan.

e) Nilai-nilai ideologis, dalam arti keputusan tersebut didasarkan pada

nilai ideologi, misalnya nasionalisme dapat menjadi alasan

pembuatan kebijakan dalam dan luar negeri ((Fauzan, 2000: 29).

Dari berbagai uraian tentang politik dan kebijakan negara/publik di

atas terdapat keterkaitan yang saling memengaruhi. Sebuah kebijakan

23

lahir dari kepentingan politik dibaliknya. Hal tersebut memperjelas bahwa

proses analisa kebijakan pada dasarnya merupakan proses kognitif,

sementara pembuatan kebijakan merupakan proses politik (William N

Dunn, 1995: 62). Jadi kebijakan publik adalah kebijakan yang diambil

oleh pemerintah yang mempunyai efek langsung kepada warga negara.

Oleh karena itu, penulis dapat simpulkan bahwa yang dimaksud

dengan politik kebijakan adalah keputusan atau tindakan yang diambil

pemerintah yang berkenaan dengan masalah atau kepentingan tertentu

untuk mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Olehkarena itu,

penulis mengambil hipotesis bahwa politik kebijakan pelarangan buku

merupakan manifestasi budaya otoriter dari rezim yang berkuasa untuk

memberangus nalar dan sikap kritis masyarakat.

B. Tinjauan Pelarangan Buku di Indonesia

Dokumentasi pelarangan buku di Indonesia terlacak sejak masa

kolonial. Terdapat berbagai bentuk imlementasi kebijakan pelarangan

buku terhadap penulis karena hasil karaya tulisnya berlawanan pandangan

politik dan kebijakan dengan pemerintah yang berkuasa.

1. Masa Kolonial

Pada masa kolonial belum dibentuk peraturan khusus yang

bertujuan melakukan pelarangan buku. Para penulis diasingkan atau di

penjara oleh pemerintah kolonial dengan alasan karya yang dibuat

berlawanan atau bertentangan dengan pandangan politik dan

Soerjaningrat bertajuk Seandainya saya Warga Belanda (Als ik eens

Nerderlander was).

Brosur itu berisi tentang ironi masyarakat jajahan yang harus

membiayai pesta kemerdekaan penjajah. Tulisan itu bertepatan

dengan perayaan 100 tahun lepasnya Belanda dari penjajahan Prancis

tahun 1913 yang di rayakan di Hindia Belanda. Brosur itu dimuat di

Harian De Express sebagai sebuah artikel. Pemerintah kolonial

dengan alasan rust en orde (keamanan dan ketertiban) menyita dan

melarang brosur itu beredar (Fauzan, 2003: 96-97).

Politik perbukuan zaman Belanda secara formal dibentuk pada

tanggal 14 September 1908 (dalam Tim ISSI dan ELSAM).

Pemerintah kolonial mendirikan Commissie Voor de Inlandsche

School en Volkslectuur (Komisi Bacaan Rakyat) dan dipimpin oleh G.A.J. Hazeu, Doktor Bidang Bahasa dan Sastra Nusantara dari

Universitas Leiden dan Penasehat Gubernur Jenderal Urusan Bumi

Putera. Pada tahun 1917, pemerintah kolonial menata ulang Komisi

Bacaan Rakyat. D.A. Rinkes diberi wewenang untuk mengembangkan

komisi itu menjadi sebuah lembaga otonom (Kantoor Voor de

Volkslectuur). Tugas lembaga ini adalah mengatur secara khusus pengumpulan naskah, pencetakan, penerbitan, dan peredaran

buku-buku yang dianggap pemerintah bermutu. Lembaga ini kemudian

25

Buku-buku yang diterbitkan Balai Poestaka memiliki ciri yang

seragam, yakni tidak berani memuat masalah politik berupa kritik

terhadap pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial memanfaatkan

lembaga tersebut untuk menjalankan kontrol yang ketat terhadap

barang cetakan sejak pemilihan dan penyuntingan naskah sampai pada

penjualan.

Berganti pemerintahan penjajahan di bawah Pemerintahan Militer

Jepang, sensor diganti dengan kontrol total. Hampir semua jenis

media digunakan demi kepentingan propaganda. Implikasinya, semua

alternatif pemikiran dan pendapat diseragamkan dengan berbagai cara

persuasif maupun kekerasan (Fauzan, 2003: 97).

2. Masa Orde Lama

Praktik pelarangan buku di era Orde Lama dimulai tanggal 14

September 1956 dengan adanya pengumuman dari KSAD Mayjen

A.H. Nasution mengenai Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (AD)

selaku penguasa militer mengeluarkan peraturan No.

PKM/001/9/1956 yang memberikan kewenangan untuk mengontrol

kebebasan berekspresi, terutama pemberitaan pers (Fauzan, 2003:

116).

Angkatan Darat dengan landasan peraturan tersebut dapat

melarang peredaran barang-barang cetakan yang dianggap memuat

atau mengandung “ketzaman-ketzaman”, persangkaan (insinuaties),

mengandung “pernjataan permusuhan, kebencian atau penghinaan”

terhadap golongan-golongan masyarakat, atau menimbulkan

“keonaran”. Batasan-batasan tersebut sepenuhnya ditentukan subjektif

oleh Angkatan Darat (Iwan Awaludin yusuf, 2003: 47).

Menurut Iwan Awaludin Yusuf (2003: 47), ada tiga buku

kumpulan puisi yang dilarang beredar di masa itu. Salah satu

kumpulan puisi adalah karya Sabar Anantaguna yang berjudul Yang

Bertanah Air Tapi Tak Bertanah, sementara dua lainnya karya Agam

Wispi yang berjudul Yang Tak Terbungkamkan dan Matinya Seorang

Petani (dalam LEKRA, 1961).

Pada tahun 1959, buku karya Pramodya Ananta Toer, Hoakiau di

Indonesia, dinyatakan terlarang dan menyebabkan pengarangnya

ditahan selama satu tahun. Setahun kemudian, Brosur Demokrasi Kita

karya Mohammad Hatta, pasca pengunduran dirinya dari jabatan

wakil presiden juga dilarang. Brosur itu adalah tanda dukungan Hatta

terhadap Liga Demokrasi yang dibentuk beberapa saat sebelumnya.

Brosur itu berisi kritikan tajam terhadap pribadi Presiden Soekarno.

Brosur tersebut langsung dinyatakan terlarang. Hamka pimpinan

Majalah Pandji Masyarakat yang pertama kali memuat brosur tersebut

ditangkap, sementara majalahnya dilarang (Fauzan, 2003: 119).

3. Masa Orde Baru

Periode Orde Baru adalah pemerintahan yang represif. Kehidupan

27

yang ditahan dengan alasan menyebarkan ideologi yang bertentangan

dengan Pancasila. Pada tahun 1989 dalam Media Kerja Budaya edisi

04 tahun 2000, diberitakan tiga orang aktivis dari Yogyakarta, Bonar

Tigor Naispospos, Bambang Isti Nugroho, dan Bambang Subono,

ditangkap dan dipenjarakan bertahun-tahun karena mengedarkan buku

Rumah Kaca karya Pramoedya Ananta Toer. Dalam proses

persidangan jaksa mendakwa mereka melakukan kejahatan besar,

antara lain menyimpan dan mendiskusikan diktat kuliah tentang

Marxisme-Leninisme yang disusun oleh Frans Magnis Suseno

(Fauzan, 2003: 1).

Nasib serupa juga menimpa Rachmad Buchori alias Buyung RB,

seorang sekretaris Subadrio Sastoatomo pengarang Brosur Era Baru

Pemimpin Baru yang dilarang melalui Surat Keputusan No.

Kep-020/JA/3/1997 (Jaringan Kerja Budaya, 1999: 40). Rachmad Buchori

sejak 9 April 1997 ditahan. Dia dituduh telah mengedarkan selebaran

gelap kepada masyarakat dan menggangu ketertiban umum.

Praktik kebijakan pelarangan buku di dalam era Orde Baru secara

resmi bekerja setelah dibentuk Clearing House melalui SK No.

Kep-114/JA/10/1989. Clearing House secra resmi bekerja dibawah Jaksa

Agung dan terdiri atas 19 anggota dari JAM Intel dan subdirektorat

bidang pengawasan media massa, Bakorstanas, Bakin, Bais, ABRI,

Pendididkan dan Kebudayaan, serta Departemen Agama (Iwan

awaludin Yusus, 2010: 51).

Kebijakan pelarangan buku juga dilakukan oleh Menteri Pendidikan

Dasar dan Kebudayaan dimulai pada tanggal 30 November 1965. Hal

ini dilakukan melalui Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan

Kebudayaan No. 1381/1965 yang di tandatangani oleh Pembantu

Menteri Bidang Teknis Pendidikan, Kol. (Inf) Drs. M. Setiadi

Kartohadikusumo. Di dalam bagian konsiderans disebutkan bahwa

untuk mengadakan tindak lanjut di dalam usaha menumpas gerakan

yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September” khususnya

dibidang mental ideologi, dipandang perlu melarang buku-buku

pelajaran, perpustakaan, dan kebudayaan yang dikarang oleh

oknum-oknum dan anggota-anggota Ormas/Orpol yang dibekukan untuk

sementara waktu kegiatannya (Jaringan Kerja Budaya, 1999: 27).

Berkat Instruksi ini menurut Jaringan Kerja Budaya dalam waktu

yang singkat angka buku yang dilarang terus bertambah, sehingga

diperkirakan mencapai 2000 judul. Lampiran pertama berisi 11 daftar

buku pelajaran yang dilarang pemakaiannya (dalam TIM ISSI dan

ELSAM), antara lain buku-buku karya Soepardo SH, Pramoedya

Ananta Toer, Utuy T Sontani, Rivai Apin, Rukiyah, Panitia

Penyusunan Lagu Sekolah Jawatan Kebudayaan. Lampiran kedua

berisi 52 karya penulis-penulis LEKRA yang harus dibekukan seperti

29

Bandaharo, Hadi, Hadi Sumodanukusumo, Riyono Pratikno, F.L

Risakota, Rukiah, Rumambi, Bakri Siregar, Sugiati Siswadi, Sobsi,

Utuy Tatang S, Pramoedya Ananta Toer, Agam wispi, dan Zubir A.A

(Iwan Awaludin Yusuf, 2010: 51).

Beberapa buku yang tercatat menjadi korban praktik kebijakan

pelarangan di era Orde Baru menurut data Jaringan Kerja Budaya

(1999: 34) diantaranya:

a) September 1968 terjadi pelarangan buku Ensiklopedi Funk and

Wagnalls berdasarkan surat dari Pengurus Besar Front Muballigh

Islam di Medan kepada Kejaksaan Agung. Alasannya karena

eksiklopedi tersebut memuat gambar Nabi Muhammad dan

memberikan informasi yang salah mengenai agama Islam.

b) Juni 1982 terjadi pelarangan buku Kunci Mencari Rizki karya KH

Zahwan Anwar berdasarkan surat Departemen Agama Tegal dan

Brebes kepada Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah tanpa

menunggu keputusan Jaksa Agung. Alasannya karena dianggap

bisa menimbulkan dampak negatif bagi akidah Islam.

c) Juni 1986 terjadi pelarangan buku Militer dan Politik karya Harold

Crouch berdasarkan dengar pendapat komisi I DPR dengan Bakin.

Alasannya karena akan menyebabkan ketidakpercayaan rakyat

terhadap Presiden.

d) September 1995 terjadi pelarangan buku Memoar Oet Tjoe Tat

berdasarkan gugatan Forum Studi dan Komunikasi 66 ke

Kejaksaan Agung. Alasannya dianggap memuat hal yang dapat

membahayakan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu contoh kasus yang paling kontroversial menurut Fauzan

((2003: 2) adalah pelarangan buku Primadosa karya Wimanjaya K.

Liotohe pada tahun 1994 yang diterbitkan oleh Yayasan Eka Fakta. Surat

keputusan pelarangan turun tanggal 24 Januari 1994 dan disampaikan

kepada pers bersama press release sehari berikutnya. Menurut hasil

penelitian kejaksaan, buku tersebut disusun karena didorong alasan-alasan

subjektif yang bersangkutan terhadap kehidupan nasional melaui sudut

pandang sendiri yang sangat sempit. Buku ini menggugat pemerintahan

Presiden Soeharto sebagai dalang dari peristiwa G30S/PKI dan dianggap

memutarbalikkan sejarah.

4. Masa Reformasi

Pada masa reformasi yang digulirkan pada 1998 mendorong

lahirnya reformasi konstitusional yang memperkuat jaminan hukum

positif perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. hal itu

diikuti dengan ratifikasi dua kovenan internasional utama, yaitu kovenan

hak sipil dan politik dan kovenan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Ratifikasi tersebut dilakukan tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor

11 tahun 2005.

Langkah pemerintah Indonesia ini menegaskan jaminan normatif

31

pelarangan buku oleh institusi negara tidak pernah hilang sekalipun di era

refotmasi. Hal tersebut dilakuakn melalui implementasi berlandaskan UU

No.4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan

Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan UU No.16 Tahun

2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jika dipetakan lebih lanjut, politik kebijakan pelarangan buku di

era reformasi berlangsung sejak 2002-2010 (Iwan Awaludin Yusuf, 2010:

54). Pada tahun 2002, Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap buku

Aku Bangga Menjadi Anak PKI karya Ribka Tjiptaning. Sejak diterbitkan

pada 1 Oktober 2002, tim kejagung sudah intensif melakukan penelitian.

Sepanjang penelitian, tim yang bertugas tidak berusaha meminta

keterangan dari penulisnya langsung. Tim yang dipimpin JAM Intel,

Basrief Arief memeberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung, M.A.

Rachman, yang meminta supaya buku tersebut dinyatakan dilarang atau

disita dan ditarik dfari peredaran. Tim tersebut berargumen, buku tersebut

berpotensi menyebarkan kembali paham dan ajaran komunisme di tanah

air. Padahal menurut penulis buku tersebut berisi dialog dia dengan

bapaknya, yang memuat riwayat kehidupan dan pengalaman pribadinya

(

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6968/penulis-aku-bangga-jadi-anak-pki-tak-pernah-diminta-klarifikasi diakses pada tanggal 12

Agustus 2013, Jam 16.00 WIB).

Tahun 2003, Kejaksaan Negeri Jayapura melakuakn pelarangan

Giay. Giay adalah Ketua Program Pascasarjana dan dosen Teologi

Kontekstual Sekolah Tinggi Teologi Walter Post Jayapura. Buku berisi

penjelasan tentang peristiwa sebelum, saat kejadian, dan setelah kematian

Ketua Presidium dewan Papua, Theys, yang dibunuh oleh Kopassus,

Pasukan elit khusus Tentara Nasional Indonesia, 10 November 2011. Buku

ini terbit november 2003 dan di terbitkan ulang oleh penerbit Galang Press

(

http://tablodjubi.com/index,php?option=com_content&view=article&id-5153:penyitaan-buku-papua&catid=88:lembar-olah-raga&itemid=97

diakses pada tanggal 21 Agusrus 2013, Jam 21.00 WIB).

Pada tahun 2005 (Iwan Awaludin Yusuf, 2010: 56), Kejagung

melakukan pemeriksaan atau pengkajian dua buku yang dianggap memuat

ajaran islam yang sesat yaitu buku Aku Melawan Teroris karya Imam

Samoedra dan buku Menembus Gelap Menuju Terang karya Muhammad

Ardi Husein serta buku Soekarno File karya Antonie C.A. Dake. Vonis

Pasal penodaan agama membuat Ardi Muhammad Husein mendapat

vonis 5 tahun penjara di akhir tahun 2005.

Sedangkan di tahun 2006 menurut Iwan awaludin Yusuf, Kejagung

kembali melakukan pelarangn dua buku yaitu, buku Atlas yang memuat

bendera Papua Merdeka (Bintang Kejora) dan buku Kutemukan

Kebenaran Sejati dalam Al-Quran karya Maksud Simanungkalit. Maksud

Simanungkait telah divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri

Batam. Satu tahun kemudian, pada 2007, terdapat dua pelarangan buku.

33

mengistruksikan aparatnya untuk menyita buku Tenggelamnya Rumpun

Melanisia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat Karya Sendius

Wonda. Buku ini kemudian ditarik dari peredaran di toko buku pada April

2008. Kedua, Kejagung menerbitkan surat keputusan melarang 13 buku

diantara 22 buku teks sejarah untuk SLTP dan SLTA yang dikajinya.

Kejagung menyatakan 13 buku itu memutarbalikkan sejarah. Buku

tersebut tidak mencantumkanakronim “PKI” di belakang “G 30 S” dan

tidak mencantumkan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 (2010:

58-59).

Di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Hendarman Supandji, tahun

2009, Kejagung kembali melarang peredaran lima buku. Buku-buku

tersebut adalah: Dalih Pembunuhan Massa Gerakan 30 September dan

Kudeta Soeharto karangan John Rosa, Suara Gereja bagi Umat Tertindas

Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua

Barat Harus Diakhiri karangan Cocratez Sofyan Yoman, Lekra Tak

Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat

1950-1965 karya duet Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, Enam

Jalan Menuju Tuhan karangan Darmawan dan Mengungkap Misteri

Keberagaman Agama karya Syahrudin Ahmad. Dasar hukum yang

digunakan untuk melarang peredaran buku adalah Undang-Undang Nomor

4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Peredaran Barang-Barang Cetakan

Undang_undang yang keluar apada keadaan darurat periode Demokrasi

Terpimpin (Sudaedi, 2012: 5).

C. Tinjauan Era Reformasi

Demonstrasi gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, setelah

Pemerintah Orde Baru mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos

angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Demonstrasi mahasiswa di

kampus-kampus seluruh Indonesia ini berlangsung hampir satu tahun. Akhirnya

usaha mahasiswa berhasil memaksa Presiden Soeharto berhenti dari

jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998.

1. Latar Belakang Gerakan Reformasi

Menurut Amien Rais, ada lima argumen mengapa suksesi harus

berlangsung pada tahun 1998, diantaranya yaitu:

a) Pimpinan nasional yang berlangsung telah memerintah sejak tahun

1967, sehingga pada waktu tahun 1998 berarti telah berusia 31

tahun. Berhubung telah lama berkuasa segenap unsur pemimpin

nasional kiranya cukup arif untuk memahami aksioma dari Lord

Acton, yaitu power tends to curropt and absolute power tends to

corropts absolutely. Kekuasaan cenderung untuk korup dan kekuasaan yang mutlak cenderung untuk korup secara mutlak pula.

Aksioma politik ini berlaku secara universal, baik di timur maupun

di barat.

b) Pemimpin nasional atau elite yang terlalu lama berkuasa dapat

35

sebagai bangsa kita pernah melakukan kultus individu terhadap

Bung Karno, sampai MPRS mengangkat Bung Karno sebagai

presiden seumur hidup. Sudah tentu kita tidak ingin mengulangi

kesalahan yang sama sebagai akibat tidak berani memilih figur

lain sebagai pimpinan nasional yang baru. Hormat dan cinta kita

kepada pimpinan nasional tidak boleh berlebihan sehingga dapat

mematikan akal sehat.

c) Suksesi, rotasi atau regenerasi elite adalah sebuah keharusan dalam

sistem demokrasi. Berbeda dengan sistem kerajaan atau monarki

yang tidak mengenal pergantian pemimpin kecuali bila pemimpin

itu mati. Maka demokrasi mengatur rotasi elite itu, dalam sistem

demokrasi masa jabatan kepala negara biasanya dibatasi, apakah

untuk satu atau dua periode. Tanpa adanya pembatasan masa

jabatan kepala negara, proses politik dapat berjalan semakin jauh

dari demokrasi dan dapat memperkokoh versted intersts lapisan

elite secara irrasional.

d) Kelompok elite yang terlalu lama memegang kekuasaan atau

pemerintahan cenderung mengalami penumpulan visi dan

kreatifitas. Hal ini mudah dipahami mengingat pimpinan nasional

yang sudah terjebak dalam rutinisme akan menjadi kurang peka

terhadap dinamika perubahan yang terjadi di sekeliling.

Keputusan-keputusan yang diambil oleh kepemimpinan nasional

yang anakronistik, keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan

rakyat banyak.

e) Sebuah lapisan elite yang sudah lama kelewat memegang

kekuasaan atau pemerintahan, secara perlahan akan meyakini

bahwa dirinya adalah personifikasi stabilitas dan eksistensi negara.

Dan ini membahayakan demokrasi. Apalagi bila sindrom Louis

XIV dari prancis mengatakan L’etat c’est moi sampai

menghinggapi seorang pemimpin, amak setiap kritik yang

diarahkan kepadanya dianggap sebagi kritik terhadap negara

sebagai lembaga, atau bahkan lebih gawat lagi, dianggap kritik

terhadap ideologi negara.

Argumen umum tersebut dapat menjelaskan mengapa suksesi

kepemimpinan nasional harus berjalan pada tahun 1998. Proses suksesi

adalah proses sunatullah, proses yang serasi dengan hukum alam, sejalan

dengan rasionalitas, dan seiring dengan realitas (1996: 129-131).

Proses jatuhnya Orde Baru yang dipimpin Soeharto sebenarnya

telah tampak ketika Indonesia mengalami dampak langsung krisis moneter

yang melanda negara-negara asia, seperti Thailand dan Korea Selatan.

Ketika krisis itu merembet ke Indonesia dengan jatuhnya nilai rupiah

secara drastis, dampaknya segera menjalar ke berbagai bidang kehidupan,

baik ekonomi, politik, maupun sosial. Hanya dalam waktu kurang dari

setahun yakni sejak terjadinya krisis moneter dunia pada pertengahan 1997

37

situasi yang multikompleks ini krisis moneter membuka aspirasi ke arah

terwujudnya kehidupan demokratis yang sehat, yang selama ini

terbendung oleh sistem kekuasaan yang serba menguasai. Sejak itu pula

Indonesia mulai memasuki era yang sampai sekarang masih disebut

reformasi (Susanto Zuhdi, 2005: 641).

Reformasi yang berarti perubahan secara drastis untuk melakukan

perbaikan dalam tatanan masyarakat atau negara terjadi pada masa pasca

Orde Baru runtuh. Namun sebenarnya, proses menuju arah “era reformasi”

menurut Susanto Zuhdi, telah dimulai ketika wacana yang bersifat

penentangan politik yang terbuka kepada Orde Baru mulai diperlihatkan.

Bagi mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat awam penentang Orde

Baru, cita-cita reformasi berarti terbukanya kesempatan bagi pelaksanaan

proses demokratisasi yang sehat, terbebasnya bangsa dari praktik korupsi,

kolusi, nepotisme (tiga kejahatan politik yang dianggap dipelihara Orde

Baru), terwujudnya rule of law, terciptanya good governence, dan

berfungsinya clean government (2005:641).

Menurut A. Sudiarja S.J., belum cukup kalau pemerintah Orde

Baru hanya diganti dengan suatu pemerintah lainnya. Dalam hal ini kita

perlu merombak mentalitas feodal dalam pemerintahan, dan mentalitas

tribal atau komunal dalam masyarakat dengan bias-bias fanatisme

primordialnya (SARA) (2005: 50).

Kevin O’Rourke, melihat reformasi sebagai suatu episode dan

kekuasaan autokrasi Orde Baru. Ia pun mengatakan bahwa reformasi

adalah serangkaian peristiwa politik yang bergulir dari tahun 1996 hingga

2001. Inilah sebuah episode sejarah yang ditandai oleh huru-hara, intrik,

tragedi, dan misteri. Menurut O’Rourke, reformasi diawali oleh insiden

penyerbuan ke kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia di Jalan

Diponegoro, Jakarta pada 27 Juli 1996. Adapun masa akhir reformasi

terjadi pada tahun 2001. Akan tetapi jika hasrat politik bangsa yang

dijadikan sebagai landasan berpikir, maka sesungguhnya era reformasi

masih berjalan sampai sekarang dan belum diketahui waktu berakhirnya

(Susanto Zuhdi, 2005: 642).

2. Tuntutan Gerakan Reformasi

Reformasi tahun 1998 menghasilkan sejumlah agenda untuk

perbaikan Indonesia yang lebih baik. Reformasi mengamanatkan

pengusutan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan pengikutnya.

Kasus lain yang diamanatkan untuk diselesaikan adalah pengusutan kasus

penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan Mei 1998. Di bidang

politik, terdapat agenda pemilihan presiden dan wakil presiden serta

kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Agenda lain yang penting adalah pemisahan polisi dari TNI dan

penghapusan fungsi politik TNI (dwi fungsi). Reformasi juga

mengamanatkan hubungan yang lebih baik antara pusat dan daerah lewat

perimbangan keuangan daerah yang lebih adil dan perluasan otonomi

39

penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu, pengadilan bagi

pelanggar hak asasi manusia, pengusutan kasus korupsi dan pembentukan

lembaga independen untuk memberantas korupsi. Di bidang ekonomi dan

sosial, agenda reformasi adalah perekonomian yang lebih berpihak kepada

industri kecil menengah dan alokasi anggaran pendidikan minimal

sebanyak 20% (Eriyanto, 2010: 175-176).

Kemudian, terjadinya pergantian Presiden Soeharto oleh BJ

Habibie yang semula menjabat wakil presiden juga merupakan realisasi

awal reformasi yang dituntut oleh mahasiswa dalam unjuk rasa (P.J.

Suwarno, 2005: 6). Salah satu bentuk keberhasilan Pemerintahan BJ

Habibie adalah dengan mengeluarkan undang-undang yang memutar

kembali waktu ke tahun 1950-an ketika Indonesia menikmati kebebasan

pers dan menerapkan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yakni

kebebasan warga untuk mengungkapkan pendapatnya (Susanto Zuhdi,

2005: 655).

Berdasarkan tuntutan reformasi 1998 ada beberapa hal yang telah

terealisasi pada pemerintahan selanjutnya pasca runtuhnya Orde Baru

seperti; pemilihan presiden dan wakil presiden serta kepala daerah secara

langsung, pembentukan lembaga independen untuk pemberantasan korupsi

(KPK), penghapusan dwifungsi ABRI, dan pelaksanaan Otonomi Daerah

(Otoda). Akan tetapi dalam hal penegakan supremasi hukum terhadap

Soeharto dan pengikutnya serta kasus-kasus pelanggaran HAM berat

Hal tersebut menurut penulis disebabkan oleh kekutan politik yang

masih dimiliki oleh para pelaku. Kekuatan politik inilah yang digunakan

mereka untuk melindungi kepentingannya lewat berbagai

kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Alhasil, semua aspirasi dan tuntutan rakyat

dalam berbagai bentuk (lisan dan tertulis) tidak mampu mendorong

penindakan hukum lebih lanjut. Ironisnya, aspirasi dan tuntutan rakyat

tersebut seringkali dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu ketertiban

dan stabilitas negara dengan legitimasi melalui produk kebijakan

negara/publik yang mampu mereka kendalikan.

Disamping itu pada era pasca 1998 (era reformasi), menurut Amien

Rais (1996: 131-141) paling tidak ada lima besar persoalan bangsa yang

akan dihadapi, yaitu:

a) Demokratisasi

Sejak kemerdekaan, kita pernah mepraktekkan tiga jenis demokrasi,

yakni demomkrasi parlementer atau demokrasi liberal, demokrasi

terpimpin dan demokrasi pancasila. Sekalipun terdapat perbedaan

dalam setiap era demokrasi tersebut, kita tidak boleh lupa esensi

demokrasi adalah empat macam kebebasan yang sangat asasi yang

harus dimiliki oleh rakyat, kebebasan menyatakan pendapat (freedom

of speech), kebebasan beragama (freedom of religion), kebebasan dari rasa takut (freedom fromfear), dan kebebasan untuk sejahtera (freedom

41

menentukan nasibnya sendiri, berjalannya mekanisme chek and

balances dan tegaknya rule of law. b) Pemerintah yang bersih

Sudah menjadi rahasia umum pemerintah yang bersih (clean

goverment) masih merupakan cita-cita. Korupsi dalam arti luas masih merajalela. Sejak awal 1970-an sudah ada usaha pemerintah untuk

memberantas korupsi, namun hasilnya belum nampak sampai

sekarang. Ada tiga jenis korupsi yang merajalela di Indonesia, yakni

korupsi ekstortif (sogokan), korupsi manipulatif (manipulasi

kebijakan), dan korupsi nepotistik (perlakuan istimewa kepada

kerabat).

c) Penegakan keadilan sosial

Sila terakhir pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia belum dapat

terselenggara dengan baik. Kesenjangan sosial dalam masyarakat

antara kaum berpunya dan kaum papa cukup lebar. Fenomena

konglomerasi yang berkonotasi negatif dan destruktif sudah terbangun

sejak pemerintahan rejim Orde Baru.

d) Pembangunan Sumber Daya Manusia

Salah satu titik lemah dalam pembangunan nasional adalah lemahnya

SDM. Kemauan dan tekad kita untuk dapat memiliki kemampuan

regional agaknya kan terhambat pada faktor SDM Indonesia yang

masih ringkih dari segi kualitas.

e) Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Maslah persatuan dan kesatuan bangsa harus kita jadikan agenda

nasional yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan di dunia

sedang muncul politik etnis yang mengancam keutuhan bangsa dan

negara. Salah satu ironi pasca perang dingin adalah munculnya

gejala-gejala kuat konflik etnis dan agama yang bersifat sentrifugal dan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil objek kasus pelarangan

buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian

Rakyat 1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan.

Sedangkan lokasi yang menjadi fokus penelitian adalah perpustakaan

Indonesia Boekoe yang menyediakan literatur mengenai kebijakan pelarangan

buku era reformasi di Indonesia sekaligus tempat penulis bekerja dan

Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. Hal tersebut dengan harapan agar dapat

ditangkap konteks atas perlindungan hak politik warga negara pasca

tumbangnya rezim orde baru atau era reformasi. Waktu penelitian

dilaksanakan mulai bulan Desember 2013 sampai dengan Februari 2014.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Lexy J.

Moleong (2006: 4), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu

pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan

manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Dengan

penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif

yang berkaitan dengan Politik Kebijakan Pelarangan Buku Era Reformasi di

Indonesia dengan mengambil studi atas pelarangan buku Lekra Tak

1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan. Dengan

deskripsi-analisis yang diteliti dan penuh makna, yang juga tidak menolak

informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah.

C. Penentuan Subjek Penelitian

Informan atau subjek penelitian adalah orang dalam pada latar

penelitian (Moleong, 2006: 132). Dengan kata lain, subjek penelitian juga

orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang adanya politik

kebijakan pelarangan buku. Dalam hal penentuan subjek penelitian, peneliti

tidak boleh sembarang pilih. Informan tersebut harus jujur, dapat dipercaya,

memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi. Hal ini sesuai

dengan tujuan dari penelitian kualitatif ini yakni mendeskripsikan fenomena

sosial yaitu fenomena yang terjadi pada saat adanya politik kebijakan

pelarangan buku tersebut. Sehingga dari buku yang dilarang peredarannya di

era Reformasi diantaranya sebagai berikut:

1. Buku Aku Bangga Menjadi Anak PKI karya Ribka Tjiptaning.

2. Buku Pembunuhan Theys: Kematian HAM di Tanah Papua karya

Benny Giay.

3. Buku Aku Melawan Teroris karya Imam Samoedra.

4. Buku Menembus Gelap Menuju Terang karya Muhammad Ardi

Husein.

5. Buku Soekarno File karya Antonie C.A. Dake.

44

7. Buku Kutemukan Kebenaran Sejati dalam Al-Quran karya Maksud

Simanungkalit.

8. Buku Tenggelamnya Rumpun Melanisia: Pertarungan Politik NKRI di

Papua Barat Karya Sendius Wonda.

9. Buku Dalih Pembunuhan Massa Gerakan 30 September dan Kudeta

Soeharto karya John Rosa.

10. Buku Suara Gereja bagi Umat Tertindas Penderitaan Tetesan Darah

dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri

karya Cocratez Sofyan Yoman.

11. Buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar

Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria

Yuliantri dan Muhidin M Dahlan.

12. Buku Enam Jalan Menuju Tuhan karangan Darmawan.

13. Buku Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karya Syahrudin

Ahmad.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan salah satu buku yang dilarang di

era Reformasi tersebut sebagai subjek penelitian dengan menggunakan teknik

purposive sampling. Teknik pengambilan sampel ini dimaksudkan agar memudahkan dalam menentukan narasumber dalam penelitian.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan perimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu

penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling,

peneliti memberikan kriteria sebagai berikut:

1. Staf Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta yang mempunyai tugas

dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum khususnya

dalam hal melakukan pengawasan peredaran barang cetakan.

2. Penulis buku yang mengetahui bagaimana mekanisme pelarangan

buku karyanya dan bagaimana proses perlawanan terhadap

pelarangan buku tersebut.

3. Pengamat buku yang mengetahui bagaimana kebijakan perbukuan

di Indonesia.

Dengan berlandasakan kriteria tersebut peneliti menentukan subjek

yang akan diteliti, yaitu:

1. Arif Raharjo, S.H selaku staf Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi

D.I Yogyakarta bagian Sosial-Politik (Kasi II) yang mengurusi

pengawasan barang cetakan.

2. Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan selaku penulis

buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar

Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965.

3. Eko Prasetyo selaku pengamat perbukuan, penulis buku, dan

46

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif dilandasi strategi pikir fenomenologis yang selalu

bersifat lentur dan terbuka. Dalam penelitian ini menekankan analisis yang

meletakkan data penelitian bukan sebagai alat dasar pembuktian tetapi

sebagai modal dasar bagi pemahaman, maka proses pengumpulan data

merupakan kegiatan yang lebih dinamis (Sutopo, 1996: 47). Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Wawancara mendalam

Menurut Lexy J. Moleong (2006: 186), wawancara adalah

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh

dua pihak yakni pewawancara(interviewer) yang mengajukan pertanyaan

dan terawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Keuntungan mencari data dengan wawancara(Soehartono, 2002: 68);

pertama, dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan

menulis; kedua, jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara

dapat segera menjelaskannya; ketiga, wawancara dapat mengecek

kebenaran jawaban responden dengan menggunakan pertanyaan

pembanding, atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden.

Wawancara yang akan digunakan nantinya adalah wawancara

mendalam. Menurut penggolongannya wawancara dibagi menjadi dua,

yakni wawancara terstruktur (wawancara baku) dan wawancara tak

terstruktur. Wawancara ini bersifat luwes, di mana susunan pertanyaannya

dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat

wawancara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Tidak seperti

wawancara baku yang harus terstruktur dan pertanyaannya sudah

ditetapkan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.

Keuntungan menggunakan wawancara mendalam, seperti

diungkapkan Denzin dalam Dedy Mulyana (2006:181) antara lain sebagai

berikut:

a) Wawancara terbuka memungkinkan responden menggunakan

cara-cara untuk mendefinisikan dunia.

b) Wawancara terbuka mengasumsikan bahan tidak ada urutan tetap

pertanyaan yang sesuai untuk semua responden.

c) Wawancara terbuka memungkinkan responden membicarakan

isu-isu penting yang tidak terjadwal.

Dengan wawancara mendalam pewawancara juga dapat

memberikan keleluasaan informan dalam memberikan penjelasan secara

aman, tidak merasa ditekan, maka perlu diciptakan suasana

“kekeluargaan”. Kelonggaran ini akan mengorek kejujuran informasi,

terutama yang berhubungan dengan sikap, pandangan, dan perasaan

informan sehingga pencari data tidak merasa asing dan dicurigai.

Proses wawancara mendalam meliputi menanyakan pertanyaan

dengan format terbuka, mendengarkan dan merekamnya kemudian

48

2009:182). Dengan kata lain proses wawancara mendalam memerlukan

waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu, maka masalah pelaksanaan

wawancara perlu dipilih “waktu yang tepat”, maksudnya para informan

diwawancarai pada saat yang tidak sibuk dan dalam kondisi yang “santai”

sehingga keterangan yang diberikan memang benar-benar adanya.

Kemudian, jika memang waktu yang diberikan oleh informan terbatas,

peneliti melakukan wawancara tambahan pada waktu yang disepakati.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen sebagai sumber data

dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk

meramalkan hasil penelitian (Moleong, 2002:161).

Dokumen dapat berupa catatan pribadi, buku harian, laporan kerja,

notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain

sebagainya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dokumen yang berkaitan dengan Politik Kebijakan Pelarangan Buku Era

Reformasi di Indonesia dengan mengambil studi atas pelarangan buku

Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian

Rakyat 1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M.

Dahlan yang berupa database. Dari database yang dapat diketahui

mengenai data praktik kebijakan pelarangan buku di Indonesia era

Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 karya Rhoma Dwi

Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan dan bentuk perlawanan yang

dilakukan terhadap kebijakan pelarangan buku atas Buku Lekra Tak

Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat

1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan.

E. Validitas Data

Validitas data atau teknik pemeriksaan keabsahan data sangat penting

dilakukan agar data yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian dilakukan

bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk menjamin validitas data

yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, peneliti mengggunakan teknik

cross check. Penggunaan teknik cross check data dilakukan dengan membandingkan atau mengecek data hasil dokumentasi dan wawancara

(Bungin, 2001:2005).

Selain teknik cross check, validitas data juga dilakukan dengan diskusi

dengan ahli. Teknik ini dilakukan dalam bentuk konsultasi dengan tujuan

agar kekurangan dari penelitian ini dapat segera diungkapkan atau diketahui.

Ahli yang dimaksud di sini adalah dosen pembimbing.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke

50

Akbar, 2009: 84) analisis data ialah proses menyusun data agar dapat

ditafsiran. Menyusun data berarti menggolongkannya d