PEMBUATAN ARANG AKTIF DARI BATANG JAGUNG MENGGUNAKAN

AKTIVATOR ASAM SULFAT DAN PENGGUNAANNYA PADA

PENJERAPAN ION TEMBAGA (II)

Dedy Suhendra

*)dan Erin Ryantin Gunawan

Program Studi Kimia, FMIPA, Universitas Mataram, Mataram 83125, Indonesia

*)E-mail: fi_hendra@yahoo.com, dedysuhendra@unram.ac.id

Abstrak

Arang aktif dari batang jagung (Zea mays L.) telah disintesis melalui aktivasi asam sulfat atau metode kimiawi. Batang jagung kering biasanya menjadi limbah dan dibakar di ladang pertanian setelah panen atau dihancurkan yang tentunya mengakibatkan cemaran lingkungan. Keadaan ini menjadi motivasi untuk memproduksi bahan yang bernilai tambah dari limbah batang jagung, yaitu sebagai arang aktif, dan diharapkan dapat memecahkan masalah lingkungan. Proses pembuatan arang aktif dilakukan menggunakan aktivator asam sulfat dengan variasi perbandingan aktivator dan batang jagung diikuti dengan proses karbonisasi pada suhu 250–400 oC selama 1–4 jam. Kondisi optimum aktivasi yang diperoleh

adalah rasio aktivator: prekursor 1,25, suhu optimum aktivasi adalah 300 oC dan waktu aktivasi 1 jam. Aplikasi arang

aktif batang jagung sebagai penjerap ion logam tembaga (II) menghasilkan kapasitas jerapan sebesar 25,1 mg/g.

Abstract

Preparation of Activated Carbon from Maize Stems by Sulfuric Acids Activation and Their Application in Copper (II) Ion Sorption. Activated carbons were prepared from maize (Zea mays L.) stems by sulfuric acids

activation or chemical methods. The dry maize stems are usually used as low-value energy resources in many countries, burned in the field, or discarded, which are unfavorable to environment. This motivates the investigation of producing value-added products from the dry maize stems, such as activated carbons, as well as solving some environmental problems. The preparation process consisted of sulfuric acid impregnation at different impregnation ratio followed by carbonization at 250–400 oC for 1–4 h. The results show that the impregnation ratio was 1.25, the optimum activation

temperature was 300 oC and the activation time was 1 h. The sorption capacity of the activated carbon was 25.1 mg/g.

Keywords: copper (II) ion sorption, maize stems, sulfuric acid activator

1. Pendahuluan

Setiap tiba musim panen, masalah terbesar petani di Indonesia pada umumnya dan Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat khususnya adalah limbah pertanian yang tidak termanfaatkan, misalnya panen padi, kedelai ataupun jagung. Untuk menanggulangi limbah ini, biasanya petani secara klasik akan membakarnya. Batang jagung muda biasa digunakan sebagai pakan ternak, namun batang jagung yang sudah kering biasanya dibakar. Hal ini menimbulkan cemaran udara yang setiap tahun terjadi jika musim panen tiba.

Akhir-akhir ini, berbagai penelitian tentang limbah pertanian menunjukkan potensi dari limbah ini untuk dimanfaatkan sebagai arang aktif kualitas tinggi yang dapat digunakan sebagai penjerap (adsorbent) pada gas dan zat-zat terlarut pada larutan [1]. Karbon aktif

kualitas tinggi ditandai dengan luas permukaan dan volume pori tinggi, dapat dibuat dari berbagai bahan yang mempunyai kandungan karbon tinggi seperti batubara (coal) [2-3], tempurung kelapa [4-5], limbah industri [6-7], kayu [8], biji aprikot [9], kulit singkong [10], dan kulit kemiri [11].

Ada dua metode utama yang dapat digunakan untuk membuat arang aktif dari bahan dasar organik, yaitu cara aktivasi fisik (physical activation) dan cara aktivasi kimiawi (chemical activation). Aktivasi fisik biasanya terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah karbonisasi bahan dasar dengan pemanasan pada suhu sekitar 700oC

yang dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu mengalirkan uap karbon dioksida, dan/atau pemanasan pada suhu 800–1000oC. Secara kimiawi, hal ini

umumnya dilakukan dengan mengkondisikan bahan dasar dengan dehydrating agent kuat, misalnya asam

fosfat, yang dilanjutkan dengan pemanasan campuran tersebut pada suhu 400–800oC yang bertujuan untuk membentuk karbon sekaligus mengaktifkannya [12-14]. Berbagai keunggulan cara aktivasi kimiawi dibandingkan dengan aktivasi fisik diantaranya adalah (1) pada proses aktivasi kimiawi, di dalam penyiapannya sudah terdapat zat kimia pengaktif sehingga proses karbonisasi sekaligus proses aktivasi karbon yang terbentuk sehingga metode ini sering disebut juga metode aktivasi satu langkah (one-step activation), (2) aktivasi kimiawi biasanya terjadi pada suhu lebih rendah dari pada metode aktivasi fisik, (3) efek dehydrating agent dapat memperbaiki pengembangan pori di dalam struktur karbon, dan (4) produk dengan menggunakan metode ini lebih banyak jika dibandingkan dengan aktivasi secara fisik [15]. Berbagai aktivator kimiawi telah digunakan dalam pembuatan karbon aktif, diantaranya adalah asam fosfat [11], kalium hidroksida [10], seng klorida [16], dan kalium karbonat [17].

Penelitian ini adalah tentang pembuatan arang aktif dari prekursor limbah batang jagung dan penggunaannya sebagai penjerap (adsorbent) ion tembaga (II) dalam larutan. Metode pembuatan arang aktif yang digunakan adalah metode aktivasi kimiawi dengan aktivator asam sulfat.

2. Eksperimental

Batang jagung kering yang digunakan pada penelitian ini diambil dari perladangan di sekitar kota Mataram. Bahan-bahan kimia yang dipakai semuanya mempunyai derajat kemurnian tertinggi, bahan-bahan tersebut adalah asam sulfat (H2SO4), tembaga (II) nitrat

(CuNO3.5H2O), asam asetat (CH3COOH) dan natrium

asetat (CH3COONa).

Pembuatan arang aktif

Prosedur pembuatan arang aktif ini menggunakan prosedur yang dikembangkan oleh Molina-Sabio & Rodriguez-Reinoso [14] yang dimodifikasi. Bahan dasar (batang jagung) dipotong kecil-kecil (± 0,5 cm) dan dikeringkan pada 105oC selama 24 jam. Sepuluh gram

batang jagung kering ditambahkan aktivator dengan rasio (g/g) aktivator : batang jagung 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2. Campuran kemudian dikeringkan pada 105oC

selama lebih kurang 24 jam. Bubur kering ini kemudian dimasukkan ke dalam tanur pemanas, dan kemudian dipanaskan pada suhu 150–450oC dengan kenaikan

suhu 5oC/menit. Setelah mencapai suhu yang

dikehendaki, kemudian ditahan pada suhu tersebut 1–4 jam. Arang yang terbentuk diambil dan didinginkan pada suhu ruang (udara terbuka). Setelah dingin dicuci beberapa kali dengan air suling dan air bebas ion sampai tidak ada lagi sulfat.

Penjerapan larutan ion tembaga (II)

Penentuan pH optimum. Pengaruh pH terhadap

penjerapan ion tembaga (II) ditentukan menggunakan

batch equilibrium technique [18]. Pada larutan tembaga

(20 mL, 0,001 M) ditambahkan 100 mg arang aktif hasil sintesis, kemudian digoyang selama 12 jam menggunakan horizontal shaker pada kecepatan guncangan 35 rpm. pH larutan logam diatur pada pH yang diinginkan menggunakan buffer pH asetat 0,01 M. Setelah mencapai kesetimbangan, konsentrasi ion logam dalam larutan ditentukan menggunakan atomic

absorption spectrophotometer (AAS) untuk menentukan

persentase jerapan. Selanjutnya persentase jerapan dihitung berdasarkan persamaan 1 berikut:

dengan Ao adalah konsentrasi logam sebelum

penjerapan dan A adalah konsentrasi logam setelah penjerapan.

Studi kinetik penjerapan ion tembaga (II). Kecepatan

penjerapan ion tembaga (II) oleh arang aktif diukur menggunakan batch equilibrium technique pada suhu kamar [18]. Larutan tembaga (II) (20 mL, 0,001 M) diguncang dengan 100 mg arang aktif menggunakan

horizontal shaker dengan berbagai variasi waktu kontak

(1, 3, 5, dan 7 jam). Setelah mencapai kesetimbangan, konsentrasi ion logam dalam larutan ditentukan menggunakan AAS dan selanjutnya persentase jerapan dihitung berdasarkan persamaan 1.

Sorption isotherm

Penentuan sorption isotherm bertujuan untuk

menentukan kapasitas jerapan maksimum arang aktif terhadap ion tembaga (II). Sejumlah arang aktif (0,001– 0,01 g) dimasukkan ke dalam 5 botol sampel plastik 100 mL yang berisi mang-masing 20 mL, 0,001 M. Kemudian digoyang selama 12 jam menggunakan

horizontal shaker. Setelah mencapai kesetimbangan,

konsentrasi ion logam dalam larutan ditentukan menggunakan AAS untuk menentukan kapasitas jerapan (sorption capacity). Kapasitas jerapan dihitung menggunakan rumus:

dengan Cp adalah kapasitas jerapan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembuatan arang aktifAktivasi kimiawi selalu dikaitkan dengan metode aktivasi satu langkah (one-step activation), hal ini disebabkan dua proses berjalan secara bersamaan, yaitu karbonisasi dan proses aktivasi karbon yang terbentuk.

Cp (mɡ/ɡ) = Jumlah logam yang dijerap (mɡ) massa arang aktif (ɡ) Jerapan (%) = Ao - A

Ao χ 100 (1)

Oleh karena itu, perbandingan jumlah aktivator dan jumlah bahan dasar haruslah optimal. Optimalisasi ini dilakukan selain untuk mendapatkan randemen arang aktif yang besar dengan luas permukaan dan volume pori tinggi, juga bertujuan untuk efisiensi dalam penggunaan aktivator.

Randemen terbesar hasil optimalisasi penggunaan aktivator terhadap randemen arang aktif dihasilkan dari perbandingan optimum aktivator dan bahan dasar sebesar 1,5. Namun, pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk perlakuan selanjutnya adalah 1,25. Hal ini disebabkan randemen yang diperoleh tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Selain itu, tampilan fisik arang yang dihasilkan lebih baik. Pertimbangan lainnya adalah biaya produksi yang lebih besar jika menggunakan perbandingan 1,5 sedangkan randemen yang diperoleh hampir tidak berbeda.

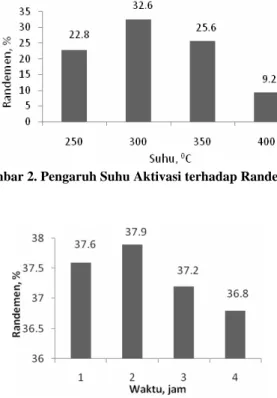

Pengaruh suhu aktivasi. Suhu aktivasi berpengaruh

besar pada pembentukan karbon dan kapasitas jerapan dari produk. Suhu aktivasi yang dikembangkan pada penelitian ini adalah 250 –400oC. Suhu optimum

aktivasi adalah 300oC, hal ini sesuai dengan hasil

penelitian Guo dan Rockstraw [11] pada pembuatan arang aktif dari sekam padi dengan aktivator asam fosfat yang memperlihatkan luas permukaan dan volume pori tinggi terjadi pada karbonisasi ≥ 300oC. Pada Suhu

yang lebih tinggi, kecenderungan randemen diperoleh menurun. Hal ini disebabkan karena terjadinya pengabuan. Peristiwa pengabuan bisa ditanggulangi dengan mengalirkan gas nitrogen (N2) selama aktivasi.

Akan tetapi, penambahan gas nitrogen pada suhu diatas 300oC sulit dilakukan dan penambahan gas ini

menambah biaya produksi yang tidak sedikit.

Pengaruh waktu aktivasi. Waktu aktivasi tidak

berpengaruh pada randemen arang aktif. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan persentase randemen yang tidak lebih dari 1% (Gambar 3). Hasil ini sesuai dengan hasil dari Sudaryanto dkk. [10] yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata antara waktu aktivasi terhadap randemen dan ukuran pori arang aktif dari kulit singkong. Oleh karena itu, waktu aktivasi pada penelitian ini ditetapkan 1 jam.

Gambar 2. Pengaruh Suhu Aktivasi terhadap Randemen

Gambar 3. Pengaruh Waktu Aktivasi terhadap Randemen

Penjerapan larutan ion tembaga (II)

Pengaruh pH. Penjerapan ion logam dalam larutan oleh

penjerap sangat dipengaruhi oleh pH larutan logam tersebut. Penentuan pH optimum dalam penjerapan ion logam selain bertujuan untuk mencari pH optimum penjerapan juga akan didapat pH optimum pelarutan kembali (stripping). Pada penelitian ini, pH yang dikembangkan adalah 1–6. Hal ini merujuk pada harga hasil kali kelarutan ion tembaga yang apabila dikembangkan pH lebih besar dari 6, maka akan terjadi endapan dari ion tembaga sebagai tembaga (II) oksida (Gambar 4). Jerapan maksimum terjadi pada pH 5 dan 6. Oleh karena itu, untuk selanjutnya pH yang digunakan adalah pH 5.

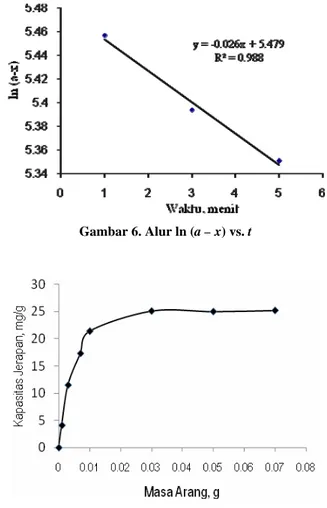

Kinetika penjerapan (sorption kinetic). Dua aspek

fisiko-kimia yang penting sebagai parameter evaluasi terhadap proses penjerapan adalah kinetika kimia dan sistem kesetimbangan. Kinetika penjerapan menggambarkan laju penangkapan zat terlarut dan hal ini berhubungan erat dengan efisiensi penjerapan (sorption efficiency). Laju penjerapan tembaga (II) pada arang aktif yang disintesis dari batang jagung telah diukur sebagai fungsi waktu pada suhu ruang. Laju penjerapan yang cepat pada awal reaksi dan melambat ketika mencapai kesetimbangan (Gambar 5). Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa waktu optimum penjerapan adalah 3 jam.

Gambar 4. Pengaruh pH terhadap Persentase Penjerapan Larutan Ion Tembaga

Gambar 5. Pengaruh Waktu Kontak terhadap Persentase Penjerapan Larutan Ion Tembaga

tembaga dari fasa air ke fasa padat (arang aktif) dinyatakan dalam:

(3) dengan k adalah konstanta laju. Jika a adalah konsentrasi awal dari tembaga dan x jumlah tembaga yang ditransfer dari fasa cair ke padat pada waktu t, maka ) ( d ) ( d dx Laju k a x t x a d t = − − − = ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ = (4) atau ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ − = x a a kt ln (5) dan dalam bentuk linier, persamaan 4 menjadi

kt

a

x

a

−

)

=

ln

−

ln(

(6) Grafik alur ln (a – x) vs t (Gambar 6) menunjukkan hubungan yang linier dengan koefisien korelasi, r = 0,988. Harga k hitungan adalah 2,6 x 10-2 min-1.Kapasitas jerapan. Kapasitas jerapan dinyatakan

dalam mg/g. Kapasitas jerapan ini menyatakan jumlah logam (mg) yang dapat dijerap oleh tiap satu gram penjerap (gram karbon aktif). Kapasitas jerapan ditentukan dengan menggunakan kondisi optimum jerapan, yaitu pH larutan 5 dan waktu kontak 3 jam.

Gambar 6. Alur ln (a – x) vs. t

Gambar 7. Kapasitas Jerapan Karbon Aktif

Gambar 7. memperlihatkan kapasitas jerapan maksimum dari arang aktif yang disintesis dari batang jagung yaitu sebesar 25,1 mg/g.

4. Simpulan

Arang aktif dengan kapasitas jerapan tinggi dari prekursor batang jagung dan aktivator asam sulfat telah berhasil disintesis. Kondisi optimum aktivasi adalah sebagai berikut: rasio aktivator : prekursor 1,25, suhu optimum aktivasi adalah 300oC dan waktu aktivasi 1

jam. Aplikasi arang aktif batang jagung sebagai penjerap ion logam tembaga (II) menghasilkan kondisi optimum sebagai berikut: pH optimum penjerapan 5, waktu kontak optimum 3 jam dan kapasitas jerapan maksimum adalah 25,1 mg/g.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih diucapkan kepada Direktur DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang telah membiayai penelitian ini melalui skim Penelitian Fundamental dengan Surat Perjanjian No. 046/SP2H/PP/DP2M/III/2007 tanggal 29 Maret 2007.

A → B k

Daftar Acuan

[1] S. Ismadji, S.K. Bhatia, Carbon 39 (2001)1237. [2] J. Ganan, C.M. Gonzale-Garcia, J.F Gonzalez, E.

Sabio, A. Macias-Garcia, M.A. Diaz-Diez, Appl. Surf. Sci. 238 (2004) 347.

[3] T. Qiang, Z. Zhang, W. Zhu, Z. Cao, Fuel 84 (2005) 461.

[4] J. Guo, W.S. Xu, Y.L. Chen, A.C. Lua, J. Coll. Inter. Sci. 281 (2004) 285.

[5] M. Sekar, V. Sakthi, S. Rengaraj, J. Coll. Inter. Sci. 279 (2004) 307.

[6] D.C.K. Ko, E.L.K. Mui, K.S.T. Lau, G. McKay, Waste Management 24 (2004) 875.

[7] J. Hayashi, N. Yamamoto, T. Horikawa, K. Muroyama, V.G. Gomes, J. Coll. Inter. Sci. 281 (2005) 437.

[8] N. Tancredi, N. Medero, F. Moller, J. Piriz, C. Plada, T. Cordero, J. Coll. Inter. Sci. 279 (2004) 357.

[9] A.M. Youssef, N.R.E. Radwan, I. Abdel-Gawad, G.A.A. Singer, Coll. Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects 252 (2005)143.

[10] Y. Sudaryanto, S.B. Hartono, W. Irawaty, H. Hindarso, S. Ismadji, Biores. Technol. 97 (2006) 734.

[11] Y. Guo, D.A. Rockstraw, Biores. Technol. 98 (2007) 1513.

[12] F.R. Reinoso, G.Y. Buss, European Patent EP 0329 251 B1, 1993.

[13] Y. Diao, W.P. Walawender, L.T. Fan, Bioresource Technol. 81 (2002) 45.

[14] M. Molina-Sabio, F. Rodriguez-Reinoso, Coll. and Surf. A 241 (2004) 15.

[15] A. Ahmadpour, D.D. Do, Carbon 35 (1997) 1723. [16] C.S. Azevedo, S. Ca´ssia, A. Bastos-Neto, E.B.

Torres, A. Emerson, F. Cavalcante, Micropor. and Mesopor. Mat. 100 (2007) 361.

[17] F. Karacan, U. Ozden, S. Karacan, App. Thermal Eng. 27 (2007) 1212.

[18] D. Suhendra, W.M.Z. Wan-Yunus, M. Basri, Indo. J. of Chem. 6/2 (2006) 165.