1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kulit merupakan organ penting tubuh manusia, yang salah satu fungsinya adalah memberikan keindahan (estetika) pada manusia. Permasalahan estetika pada kulit yang sering dikeluhkan masyarakat Indonesia, terutama perempuan adalah hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi merupakan suatu kondisi yang disebabkan adanya kelebihan produksi melanin yang ditandai bercak hitam (melasma) pada kulit. Salah satu penyebab terjadinya hiperpigmentasi adalah paparan sinar UV (Fithria, 2015; Robert, 2009).

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang banyak mendapatkan paparan sinar ultraviolet. Paparan sinar ultraviolet akan memicu kulit untuk memproduksi Reactive Oxygen Species (ROS). Jika ROS terus diproduksi maka akan mengaktifkan faktor nuklear transkripsi DNA sehingga memicu kerja enzim tirosinase untuk mengubah tirosin yang dikonversikan dalam beberapa tahapan menjadi melanin. Produksi melanin secara berlebihan dapat mengarah pada terjadinya hiperpigmentasi di lapisan epidermal dan menyebabkan kulit menjadi lebih gelap (Fitrie, 2004).

Pembentukan melanin dapat dicegah dengan senyawa-senyawa sintetik yang biasanya terkandung dalam bahan kosmetik, antara lain asam kojik dan hidrokuinon. Asam kojik lebih stabil daripada hidrokuinon. Namun, kedua senyawa ini menimbulkan beberapa efek samping. Menurut Miyazawa (2007),

asam kojik bersifat karsinogenik dan penggunaannya dalam konsentrasi tinggi dapat merusak kulit. Sementara itu, penggunaan hidrokuinon dalam jangka panjang dapat menimbulkan beberapa efek samping, diantaranya dermatitis kontak, iritasi, hiperpigmentasi postinflamasi, dan okronosis (Baumann dan Alleman, 2009; Fithria, 2015).

Efek buruk bahan sintetik sebagai antihiperpigmentasi mendorong untuk mencari penghambat produksi melanin yang aman bagi kesehatan, misalnya dari bahan alam yang memiliki efek samping jauh lebih rendah daripada senyawa sintetik. Senyawa antioksidan dari bahan alam telah terbukti mampu menghambat melanogenesis atau pembentukan melanin (Momtaz, dkk., 2008). Beberapa senyawa antioksidan yang terdapat dalam bahan alam adalah kurkumin dan flavonoid. Salah satu tanaman yang mengandung kurkumin yaitu kunyit, dan tanaman yang mengandung flavonoid adalah daun pare (Sima, 2015; Sugiharto, dkk., 2012).

Penelitian ekstrak tunggal terhadap hiperpigmentasi sudah banyak dilakukan sebelumnya, contohnya penelitian aktivitas antioksidan ekstrak etanol kulit batang nangka (Arthocarpus heterophilus) dalam mencegah peningkatan melanin pada kulit Cavia porsellus (Hastiningsih, 2015). Penelitian lain pada ekstrak sirih merah (Piper crocatum) menunjukkan adanya aktivitas penghambatan terhadap pembentukan malondialdehida (MDA) dan enzim tirosinase (Weni, 2014).

Penelitian antihiperpigmentasi juga pernah dilakukan pada kurkumin maupun daun pare yang menunjukkan aktivitas antihiperpigmentasi secara in

vitro. Penelitian Sugiharto, dkk (2012) menunjukkan kurkumin pada konsentrasi

25 μg/mL mampu menurunkan melanin sebesar 45,67%-53,87%, sedangkan ekstrak daun pare pada konsentrasi 200 μg/mL mampu menurunkan melanin pada kultur sel B16-F10.

Penelitian secara in vitro berdasarkan pada pemberian perlakuan di luar organisme hidup, tanpa menggambarkan hasil penelitian pada organisme hidup. Sementara itu, penelitian terkait aktivitas antihiperpigmentasi kombinasi rimpang kunyit dan daun pare secara in vivo pada marmut belanda belum pernah dilaporkan. Hasil penelitian secara in vivo dapat menggambarkan aktivitas bahan uji yang dilakukan pada manusia berdasarkan kemiripan biologis. Penelitian antihiperpigmentasi secara in vivo diperlukan untuk mengetahui aktivitas bahan uji yang dilakukan pada hewan percobaan berdasarkan pengamatan biologis melanin dalam lapisan epidermis. Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian tentang aktivitas antihiperpigmentasi kombinasi ekstrak

etanol rimpang kunyit (Curcuma domestica L.) dan daun pare (Momordica charantia L.) yang juga telah diketahui mengandung senyawa

antioksidan sebagai antihiperpigmentasi pada kulit marmut belanda (Cavia

porcellus) jantan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kombinasi ekstrak etanol rimpang kunyit (Curcuma domestica L.) dan ekstrak etanol daun pare (Momordica charantia L.) memiliki aktivitas

antihiperpigmentasi secara in vivo pada kulit marmut belanda (Cavia porcellus) yang dipapar sinar UV-B?

2. Apakah aktivitas antihiperpigmentasi kombinasi ekstrak etanol rimpang kunyit (Curcuma domestica L.) dan ekstrak etanol daun pare (Momordica charantia L.) lebih tinggi daripada sediaan krim farma (hidrokuinon 4%, tretinoin 0,05%, dan fluosinolon asetonid 0,01%)?

C. Tujuan Penelitian Penelitian ini memiliki tujuan :

1. Membuktikan aktivitas antihiperpigmentasi kombinasi ekstrak etanol rimpang kunyit (Curcuma domestica L.) dan ekstrak etanol daun pare (Momordica

charantia L.) secara in vivo pada kulit marmut belanda (Cavia porcellus) yang

dipapar sinar UV-B.

2. Membandingkan aktivitas antihiperpigmentasi kombinasi ekstrak etanol rimpang kunyit (Curcuma domestica L.) dan ekstrak etanol daun pare (Momordica charantia L.) dengan sediaan krim farma (hidrokuinon 4%, tretinoin 0,05%, dan fluosinolon asetonid 0,01%).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Memberikan bukti ilmiah bahwa kombinasi ekstrak etanol rimpang kunyit (Curcuma domestica L.) dan daun pare (Momordica charantia L.) memiliki khasiat antihiperpigmentasi secara in vivo sehingga dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya dalam rangka penemuan antihiperpigmentasi baru dari bahan alam.

2. Memberikan informasi kepada industri farmasi bahwa kombinasi ekstrak etanol rimpang kunyit (Curcuma domestica L.) dan daun pare (Momordica

charantia L.) dapat dikembangkan sebagai produk herbal sediaan krim

antihiperpigmentasi.

E. Tinjauan Pustaka 1. Rimpang Kunyit (Curcuma domestica L.)

a. Deskripsi

Kunyit adalah tanaman rimpang yang biasa digunakan untuk pengobatan tradisional. Tanaman ini tumbuh pada daerah yang bersuhu sekitar 20-300C di kawasan Asia. Kunyit termasuk salah satu tanaman rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami persebaran ke daerah Indo-Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika (Bhowmik, dkk., 2009).

b. Morfologi

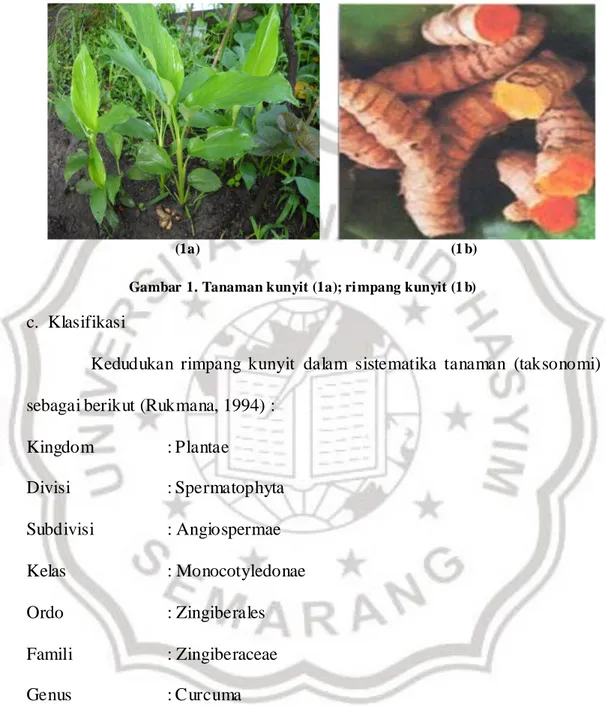

Tanaman kunyit (Gambar 1a) tumbuh bercabang dengan tinggi 40-100 cm. Batang kunyit merupakan batang semu, tegak, bulat, dan tersusun dari pelepah daun (agak lunak). Daun tunggal, bentuk bulat telur (lanset) memanjang hingga 10-40 cm, lebar 8-12,5 cm dan pertulangan menyirip dengan warna hijau pucat. Berbunga majemuk yang berambut dan bersisik dari pucuk batang semu, panjang 10-15 cm dengan mahkota sekitar 3 cm dan lebar 1,5 cm, berwarna putih/kekuningan. Ujung dan pangkal daun runcing, tepi daun yang rata. Kulit luar rimpang berwarna jingga kecoklatan, daging buah merah jingga kekuning-kuningan. Kunyit berkembangbiak melalui rhizome.

Rimpang kunyit (Gambar 1b) berwarna kuning dan memiliki aroma yang khas karena kandungan kurkumin dan memiliki rasa pahit (Erlich, 2007).

(1a) (1 b)

Gambar 1. Tanaman kunyit (1a); ri mpang kunyit (1 b) c. Klasifikasi

Kedudukan rimpang kunyit dalam sistematika tanaman (taksonomi) sebagai berikut (Rukmana, 1994) :

Kingdom : Plantae Divisi : Spermatophyta Subdivisi : Angiospermae Kelas : Monocotyledonae Ordo : Zingiberales Famili : Zingiberaceae Genus : Curcuma

Spesies : Curcuma domestica L. d. Kandungan kimia

Senyawa-senyawa yang terkandung dalam rimpang kunyit antara lain zat warna kurkuminoid yang merupakan suatu senyawa diarilheptanoid 3-4%

yang terdiri dari kurkumin, dihidrokurkumin, desmetoksikurkumin, dan bisdesmetoksikurkumin. Kurkumin termasuk golongan senyawa polifenol. Ekstrak rimpang kunyit mengandung 70-76% kurkumin, 16% desmetoksi kurkumin, dan 8% bisdesmetoksi kurkumin (Antony, dkk., 2008).

Senyawa lain yang terkandung dalam rimpang kunyit yaitu minyak atsiri 2-5% yang terdiri dari seskuiterpen dan turunan fenilpropana turmeron, kurlon kurkumol, atlanton, bisabolen, seskuifelandren, zingiberin, aril kurkumin, humulin. Selain itu, rimpang kunyit juga mengandung protein, fosfor, kalium, dan zat besi (Rukmana, 1994). Berdasarkan penelitian Dutta (2015), ekstrak etanol rimpang kunyit mengandung senyawa kurkumin, flavonoid, saponin, alkaloid, terpenoid, fenol dan tannin.

e. Khasiat tanaman

Kandungan rimpang kunyit yang didominasi senyawa kurkumin menunjukkan spektrum efek terapi yang luas. Kurkumin dapat berperan sebagai antiinflamasi, antibakteri, antivirus, antijamur, antitumor, serta antispasmodik (Kohli, dkk., 2004). Penelitian Sugiharto, dkk (2012) membuktikan bahwa kurkumin yang terkandung dalam rimpang kunyit mempunyai aktivitas antihiperpigmentasi.

2. Daun Pare (Momordica charantia L.) a. Deskripsi

Pare banyak terdapat di daerah tropika, tumbuh baik di dataran rendah dan dapat ditemukan tumbuh liar di tanah terlantar, tegalan, serta dibudidayakan atau ditanam di pekarangan dengan dirambatkan di pagar, untuk

diambil buahnya. Tanaman ini tidak memerlukan banyak sinar matahari, sehingga dapat tumbuh subur di tempat-tempat yang agak terlindung. Tanaman setahun, merambat atau memanjat dengan alat pembelit atau sulur dengan karakteristik umum berbentuk spiral, banyak bercabang, dan berbau tidak enak (Heyne, 1987).

b. Morfologi

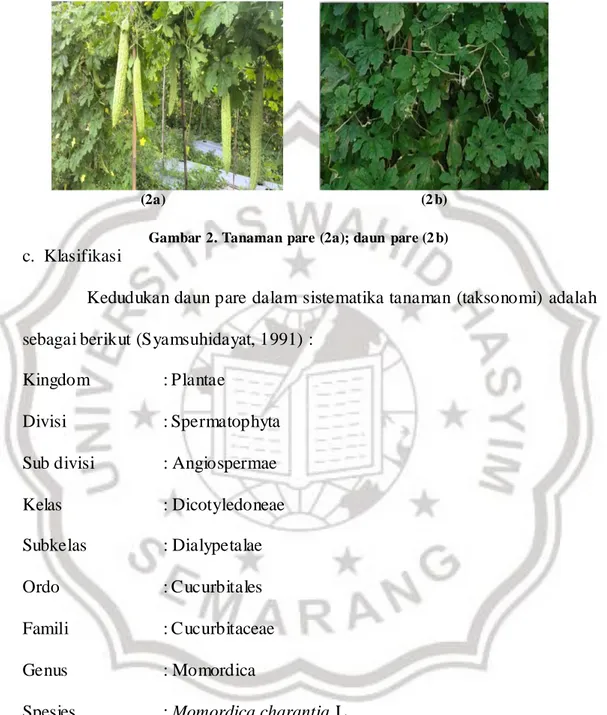

Tanaman pare (Gambar 2a) terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar pada tanaman pare merupakan jenis akar tunggang, sisi berserabut yang berkembang luas di kawasan sekeliling. Tumbuh atau memanjat dengan alat pembelit atau sulur berbentuk spiral dan banyak bercabang. Batang tanaman pare berusuk lima, panjang 2-5 m, yang muda berambut rapat. Bertangkai yang panjangnya 1,5-5,3 cm, letak berseling, bentuknya bulat panjang dengan panjang 3,5-8,5 cm, lebar 4 cm, berbagi menjari 5-7, pangkal berbentuk jantung, warnanya hijau tua, serta yang muda berambut cukup rapat (Sosef, dkk., 1998).

Daun pare (Gambar 2b) merupakan daun tunggal dengan panjang 3,5-8,5 cm; lebar 4 cm; berbagi menjari 5-7; pangkal berbentuk jantung; garis tengah 4-17 cm berbintik-bintik tembus cahaya; taju bergigi kasar hingga berlekuk menyirip; serta warnanya hijau tua. Daun pare yang t umbuh liar disebut daun tudung yang lebih berkhasiat sebagai obat. Bagian buah pare berbentuk bulat memanjang berbentuk seperti silindris, permukaan buahnya berbintil-bintil tidak beraturan dengan panjang 8-30 cm, warna buah hijau, dan jika sudah masak jika dipecah akan berwarna orange dengan 3 katup serta

jumlah biji banyak, berwarna coklat pucat kekuningan (Direktorat Jend eral POM, 1995).

(2a) (2 b)

Gambar 2. Tanaman pare (2a); daun pare (2 b) c. Klasifikasi

Kedudukan daun pare dalam sistematika tanaman (taksonomi) adalah sebagai berikut (Syamsuhidayat, 1991) :

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta Sub divisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledoneae Subkelas : Dialypetalae Ordo : Cucurbitales Famili : Cucurbitaceae

Genus : Momordica

Spesies : Momordica charantia L. d. Kandungan kimia

Daun pare mengandung momordisin, momordin, karantin, resin, asam resinat, saponin, vitamin A dan C, serta minyak lemak yang terdiri dari asam

oleat, asam linoleat, asam stearat, dan oleostearat (Arisandi dan Andriani, 2008). Ekstrak daun pare juga mengandung senyawa steroid, triterpenoid, asam amino, flavonoid, tannin, fenol, polifenol, saponin, alkaloid (Mutiara dan Wildan, 2014), vitamin C (Zhang, dkk., 2009; Lim, 2012), asam gallat, dan katekin (Kubola dan Siriamornpun, 2008).

e. Khasiat tanaman

Daun pare berkhasiat sebagai antiinflamasi dan antelmintik, selain itu juga dapat sebagai obat untuk batuk, radang tenggorokan, sakit mata merah, demam, malaria, menambah nafsu makan, kencing manis, rematik, sariawan, bisul, sakit lever, sembelit, cacingan, pelancar ASI, sementara akarnya banyak digunakan dalam pengobatan disentri ak ibat amoeba (Sosef, dkk., 1998). Penelitian Tsai, dkk (2014) telah membuktikan bahwa ekstrak daun pare mempunyai aktivitas antioksidan yang mampu menghambat enzim tirosinase pada kultur sel melanoma B16-F10.

3. Senyawa Alam sebagai Antioksidan dan Antihipe rpigmentasi

Beberapa senyawa polifenol diketahui potensial dalam aktivitas antioksidan serta beberapa diantaranya berperan untuk menghambat melanogenesis (Barnes, dkk., 2004; Han, dkk., 2007). Senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam rimpang kunyit ma upun daun pare sebagian besar memiliki aktivitas sebagai antihiperpigmentasi. Senyawa rimpang kunyit yang tersari dalam etanol antara lain kurkumin, flavonoid, saponin, alkaloid, terpenoid, fenol dan tannin (Dutta, 2015). Sementara itu, senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol daun pare antara lain fenol, polifenol, tannin,

saponin, alkaloid (Mutiara dan Wildan, 2014), vitamin C (Zhang, dkk., 2009; Lim, 2012), asam gallat, dan katekin (Kubola dan Siriamornpun, 2008).

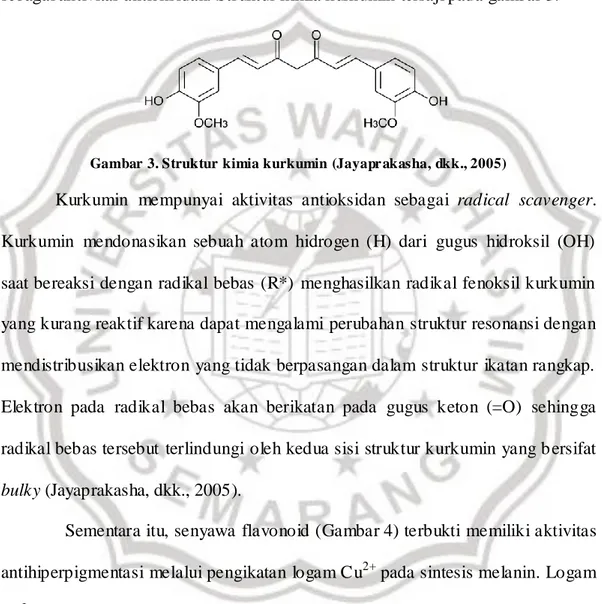

Kurkumin termasuk senyawa golongan polifenol. Priyadarsini, dkk (2003) menyatakan bahwa atom H dari senyawa polifenol sangat potensial sebagai aktivitas antioksidan. Struktur kimia kurkumin tersaji pada gambar 3.

Gambar 3. Struktur kimia kurkumin (Jayapr akasha, dkk., 2005)

Kurkumin mempunyai aktivitas antioksidan sebagai radical scavenger. Kurkumin mendonasikan sebuah atom hidrogen (H) dari gugus hidroksil (OH) saat bereaksi dengan radikal bebas (R*) menghasilkan radikal fenoksil kurkumin yang kurang reaktif karena dapat mengalami perubahan struktur resonansi dengan mendistribusikan elektron yang tidak berpasangan dalam struktur ikatan rangkap. Elektron pada radikal bebas akan berikatan pada gugus keton (=O) sehingga radikal bebas tersebut terlindungi oleh kedua sisi struktur kurkumin yang b ersifat

bulky (Jayaprakasha, dkk., 2005).

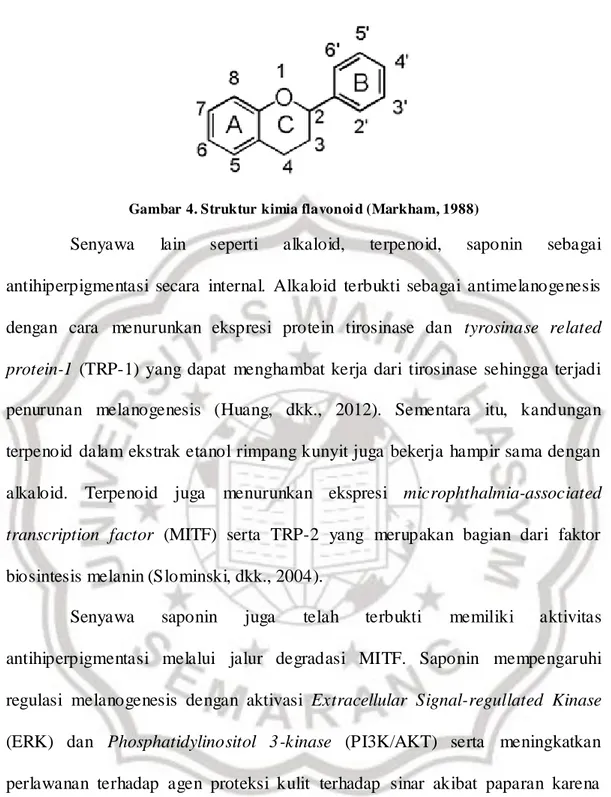

Sementara itu, senyawa flavonoid (Gambar 4) terbukti memiliki aktivitas antihiperpigmentasi melalui pengikatan logam Cu2+ pada sintesis melanin. Logam Cu2+ berperan dalam mengoksidasi tirosin menjadi L-DOPA bersama dengan enzim tirosinase Apabila Cu2+ dihambat maka proses melanogenesis akan dihentikan (Saewan, dkk., 2011). Flavonoid juga berperan sebagai ROS scavenger sehingga ROS tidak dapat memicu melanogenesis (Solano, dkk., 2006).

Gambar 4. Struktur kimia flavonoi d (Markham, 1988)

Senyawa lain seperti alkaloid, terpenoid, saponin sebagai antihiperpigmentasi secara internal. Alkaloid terbukti sebagai antimelanogenesis dengan cara menurunkan ekspresi protein tirosinase dan tyrosinase related

protein-1 (TRP-1) yang dapat menghambat kerja dari tirosinase sehingga terjadi

penurunan melanogenesis (Huang, dkk., 2012). Sementara itu, kandungan terpenoid dalam ekstrak etanol rimpang kunyit juga bekerja hampir sama dengan alkaloid. Terpenoid juga menurunkan ekspresi microphthalmia-associated

transcription factor (MITF) serta TRP-2 yang merupakan bagian dari faktor

biosintesis melanin (Slominski, dkk., 2004).

Senyawa saponin juga telah terbukti memiliki aktivitas antihiperpigmentasi melalui jalur degradasi MITF. Saponin mempengaruhi regulasi melanogenesis dengan aktivasi Extracellular Signal-regullated Kinase (ERK) dan Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K/AKT) serta meningkatkan perlawanan terhadap agen proteksi kulit terhadap sinar akibat paparan karena adanya abnormalitas pigmentasi (Wu, dkk., 2000; Jeong, dkk., 2009; Lee, dkk., 2015). Saponin juga menghambat proses oksidasi L-DOPA yang dikatalisis oleh enzim tirosinase sehingga L-DOPA tidak dapat dioksidasi menjadi DOPAquinon (Therdphapiyanak, dkk., 2013).

Senyawa lain yang bekerja sinergis sebagai antihiperpigmentasi antara lain tannin dan fenol. Kedua senyawa ini sebagai radical scavenger yang mengikat radikal bebas sehingga ROS tidak mampu memicu produksi enzim tirosinase. Apabila enzim tirosinase dihambat, maka tidak terjadi perubahan senyawa tirosin menjadi L-DOPA dalam proses melanogenesis (Kim, dkk., 2015). Penghambatan pada enzim tirosinase juga dilakukan oleh senyawa katekin dan asam gallat (Park, dkk., 2015). Kandungan vitamin C juga bekerja sinergis dengan senyawa lain dalam ekstrak etanol daun pare. Vitamin C mampu berinteraksi dengan ion Cu (tembaga) pada tempat kerja tirosinase dan mengurangi konversi menjadi DOPAquinon (Marta, dkk., 2009). Mekanisme aksi senyawa aktif dalam ekstrak yang bekerja pada biosintesis melanin memungkinkan terjadinya penurunan produksi melanin (Tsai, dkk., 2014).

4. Dampak Sinar Ultraviolet terhadap Melanogenesis pada Kulit Manusia Kulit adalah suatu pelindung tubuh yang fleksibel, mudah melentur dan melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan. Kulit mengandung sistem sirkulasi dan sistem evaporasi untuk menstabilkan temperatur dan tekanan tubuh. Kulit tersusun oleh banyak macam jaringan termasuk pembuluh darah, kelenjar lemak, kelenjar keringat, organ pembuluh perasa dan urat syaraf, jaringan pengikat, serta otot polos dan lemak (Anief, 1997).

Lapisan epidermis mengandung melanosit yang terdapat pada sel dendritik di bagian stratum basal (germinativum) yang berfungsi mensintesis melanin, kemudian didistribusikan pada stratum korneum. Lapisan yang berada di bawah lapisan epidermis yaitu lapisan dermis yang terdiri dari struktur kolagen,

folikel rambut, kelenjar sebasea, kelenjar apokrin, pembuluh kapiler, pembuluh limfatik dan pembuluh saraf. Sel utama pada lapisan dermis adalah sel fibroblast, yang akan menghasilkan kolagen (70-80%) untuk kekenyalan, elastin (1-3%) untuk elastisitas dan proteoglikan untuk kelembaban. Lapisan paling bawah yaitu lapisan subkutan sebagai cadangan lemak dan panas tubuh karena terdiri dari sel-sel lemak. Lapisan ini terdiri dari pembuluh darah, pembuluh saraf, dan pembuluh limfe (Scott dan Bennion, 2011; Fithria, 2015).

Produksi melanin pada stratum basal dipengaruhi oleh sinar UV. Radiasi sinar UV merupakan salah satu faktor eksogen yang dapat menyebabkan pigmentasi pada kulit. Sinar UV terdiri dari 3 jenis yaitu (Costin dan Hearing, 2007) :

a. Radiasi UV A (320-400 nm)

Panjang gelombang terpanjang dari spektrum UV ini mempunyai efek biologis kurang dari UV B, tetapi gelombang UV A dapat memacu menyebarkan sebagian eritema akibat matahari. Radiasi UV A dapat menembus kulit lebih dalam dibandingkan UV B, karena intensitasnya sepanjang hari. Nama lain UV A ialah radiasi UV gelombang panjang, karena radiasi UV dekat dengan sinar hitam (black light) yang tidak terlihat.

b. Radiasi UV B (290-320 nm)

Radiasi UV B memiliki keaktifan biologis tertinggi pada sinar matahari dan penyebab reaksi eritema setelah paparan dengan matahari. Intensitas radiasi UV B tertinggi antara pukul 10.00-14.00. UV B disebut juga UV gelombang tengah atau sumber radiasi UV, karena terletak diantara UV A dan UV C.

c. Radiasi UV C (200-290 nm)

Radiasi ini tidak ditemukan dalam spektrum sinar matahari pada permukaan bumi karena disaring oleh ozon dan air. Radiasi ini disebut juga radiasi germisidal karena dapat membunuh mikroorganisme. UV C adalah UV gelombang pendek, karena merupakan panjang gelombang terpendek pada spektrum UV. Radiasi UVC sering diartikan dengan panjang gelombang 259 nm karena sesuai dengan panjang gelombang yang diemisi oleh lampu merkuri bertekanan rendah (lampu germisid) sebagai sumber radiasi UVC (Park, dkk., 2008).

Paparan sinar UVC tidak akan sampai ke permukaan bumi karena terlindungi oleh lapisan ozon, tetapi UVA dan UVB dapat mencapai permukaan bumi dan merupakan pengaruh lingkungan terbesar terhadap penuaan kulit. Meskipun rasio UVA:UVB adalah 20:1, sinar UVB memberikan efek samping yang lebih banyak daripada UVA (Epstein dan Wang, 2015).

UV A dapat menimbulkan hiperpigmentasi yang bersifat sementara dibandingkan dengan UV B. Paparan UV A sebesar 19-50% masuk ke lapisan kulit yang lebih dalam yaitu lapisan dermis, sedangkan paparan UV B hanya sebesar 9-14% yang mencapai lapisan dermis. Hal tersebut dapat disebabkan karena waktu paparan UV A lebih lama dibandingkan UV B (Costin dan Hearing, 2007).

Radiasi UV B yang terus menerus akan memicu melanogenesis yang berlebihan. Melanogenesis merupakan proses pembentukan melanin yang dipengaruhi oleh stimulus radiasi sinar UV; dan oleh genetik yang mengatur

enzim- enzim atau hormon pengkatalisir pembentukan melanin antara lain

Melanocyte Stimulating Hormon (MSH), estrogen dan progesteron. Selain itu,

melanogenesis juga dipengaruhi adanya radikal bebas seperti asap rokok, asap kendaraan, debu, dan sebagainya (Bleehen dan Anstey, 2004).

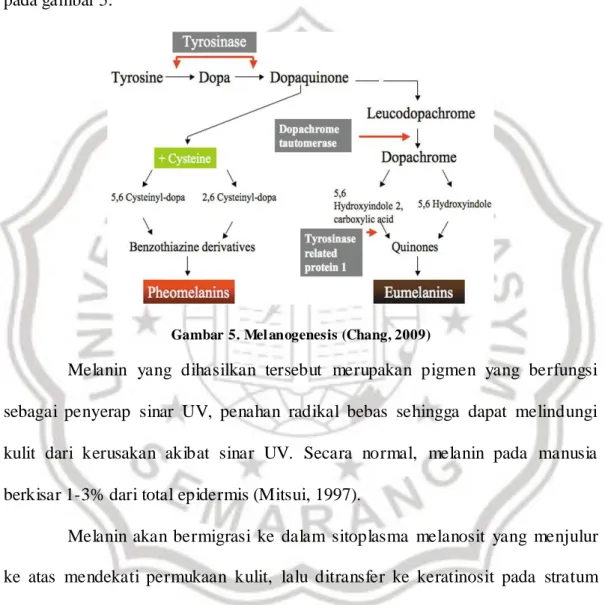

Melanogenesis dimulai dari sintesis tyrosinase dalam retikulum endoplasma kasar yang kemudian diakumulasi dalam vesikel badan golgi. Sintesis enzim tyrosinase dapat dipicu adanya radikal bebas, UV, dan faktor genetik.

Tyrosinase tersebut kemudian membutuhkan oksigen dan tembaga (Cu) untuk

mengoksidasi asam amino tyrosin menjadi 3,4 dihidroxyphenylalanin (L-DOPA) melalui jalur Raper Mason, L-DOPA tersebut berfungsi sebagai kofaktor dalam proses oksidasi berikutnya dan juga merupakan substrat enzim tyrosinase. L-DOPA kemudian dioksidasi menjadi DOPAquinon, kemudian DOPAquinon ada yang dikonversi menjadi DOPAchrome dan ada yang berikatan dengan glutahione atau cysteine (Fithria, 2015).

DOPAchrome dikonversi oleh enzim tyrosinase menjadi DHI dan DHICA. DHI (5,6-dihydroxyindole) atau dikatalisis oleh DOPAchrome taumerase menjadi DHICA (5,6 dihydroxy-in-dole-2-carboxylic-acid). DHI tersebut kemudian dikonversi menjadi melanin DHI (berwarna hitam, tidak larut dan mempunyai berat molekul tinggi), sedangkan DHICA dikonversi menjadi melanin DHICA (berwarna cokelat, kurang larut dan mempunyai berat molekul sedang) (Fithria, 2015).

DOPAquinon yang berikatan dengan glutahione atau cystein kemudian membentuk cysteinyl DOPA (berwarna kuning kemerahan, larut dan mempunyai

berat molekul ringan) atau disebut juga feomelanin. Hal tersebut yang membuat warna kulit bervariasi di seluruh tubuh, tidak hanya hitam saja, atau putih saja, atau cokelat saja tetapi pada beberapa area ada yang kekuningan, ada yang kemerahan, cokelat atau hitam (Fithria, 2015). Proses melanogenesis dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Mel anogenesis (Chang, 2009)

Melanin yang dihasilkan tersebut merupakan pigmen yang berfungsi sebagai penyerap sinar UV, penahan radikal bebas sehingga dapat melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV. Secara normal, melanin pada manusia berkisar 1-3% dari total epidermis (Mitsui, 1997).

Melanin akan bermigrasi ke dalam sitoplasma melanosit yang menjulur ke atas mendekati permukaan kulit, lalu ditransfer ke keratinosit pada stratum spinosum dan germinativum. Melanin akan terakumulasi pada sel-sel keratinosit yang jumlahnya lebih banyak dibanding pada melanosit sendiri yang merupakan penghasil melanin. Melanin terakumulasi di sitoplasma pada daerah atas inti keratinosit yang bertujuan untuk melindungi nukleus dari efek radiasi sinar

ultraviolet. Jika tidak ada melanin, maka DNA di dalam nukleus bisa mengalami mutasi. Keratinosit tersebut kemudian akan membelah secara periodik dan digantikan oleh sel-sel baru (Fithria, 2015).

Apabila produksi melanin tersebut berlebihan disebut dengan hiperpigmentasi. Manifestasi dari hiperpigmentasi dapat berupa freckles atau melasma. Freckles yaitu bercak berwarna cokelat muda atau cokelat tua yang berukuran kecil dan bentuknya tidak beraturan pada bagian tubuh yang sering terpapar sinar UV serta tidak ada batas yang jelas antara area yang terkena

freckles dan tidak, sedangkan melasma adalah bercak berwarna cokelat muda

sampai hitam yang banyak ditemukan pada wajah, dapat meluas, berukuran besar, dan bentuknya simetris (Fithria, 2015).

5. Hidrokuinon sebagai Produk Antihiperpigme ntasi

Hidrokuinon adalah bahan pemutih yang sangat sering digunakan pada saat ini, terutama untuk melasma dan kelainan hiperpigmentasi wajah lainnya. Aplikasi topikal hidrokuinon 2%-4% merupakan pengobatan yang disetujui dan hidrokuionon 4% merupakan baku emas untuk pengobatan melasma (Fithria, 2015).

Hidrokuinon dapat menginhibisi perubahan DOPA menjadi melanin melalui penghambatan aktivitas enzim tirosinase. Mekanis me lainnya adalah penghambatan sintesis DNA dan RNA, degradasi melanosom, dan penghancuran melanosit. Kemiripan struktur kimia hidrokuinon dengan prekursor melanin menjelaskan kemampuannya untuk dapat dimetabolisme di dalam melanosit. Hidrokuinon juga bekerja selektif pada proses melanogenesis (Fithria, 2015).

Efek samping akut pemakaian HQ diantaranya dermatitis kontak iritan dan alergik, hiperpigmentasi postinflamasi, dan perubahan warna kuku. Okronosis eksogen, reticulated ripple-like sooty pigmentation yang permanen pada wajah, biasanya mengenai pipi, dahi, daerah periorbital adalah efek samping kronis yang utama. Resolusi biasanya terjadi perlahan setelah penghentian obat. Hidrokuinon dapat menimbulkan depigmentasi permanen apabila lesi diobati dengan konsentrasi yang tinggi dan dalam jangka waktu lama (Fithria, 2015).

Hidrokuinon biasanya dikombinasikan dengan komponen lain dalam sediaan krim. Krim farma yang digunakan terdiri atas tiga kombinasi obat atau yang dikenal dengan triple combination therapy (Grimes, dkk., 2006). Menurut Taylor, dkk (2005) triple combination therapy lebih cocok untuk kulit orang Asia yang terdiri atas hidrokuinon 4% (HQ), tretinoin 0,05% (RA), dan fluosinolon asetonid 0,01% (FA). Triple combination therapy tersebut terbukti lebih aman dan efektif dalam pengobatan melasma selama 8 minggu.

Tretinoin pada sediaan tersebut untuk meningkatkan pergantian sel epidermis, menurunkan waktu kontak antara keratinosit dan melanosit serta mempromosikan penghilangan pigmen melalui epidermopoesis. Efek samping yang dapat disebebkan tretinoin antara lain eritema dan pengelupasan kulit (deskuamasi) (Kligman dan Willis, 1975).

Sementara itu, sediaan tersebut juga mengandung kortikosteroid kelas IV berupa fluosinolon asetonid. Kortikosteroid ini dapat membantu mengurangi iritasi atau eritema yang disebabkan oleh tretinoin dan hidrokuinon melalui efek modifikasi fungsi sel epidermis dan dermis. Kortikosteroid topikal tidak

dianjurkan untuk digunakan dalam jangka waktu lama karena dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, yaitu rebound fenomena yang ditandai dengan kulit menjadi merah, gatal, dan terasa seperti terbakar. Rebound fenomena digambarkan pada kulit yang mengalami hiperpigmentasi dengan bercak hitam yang semakin parah apabila penggunaan krim farma dihentikan (Fithria, 2015). 6. Dimetil Sulfoksida (DMSO) sebagai Penetrant Enhancer

DMSO merupakan senyawa yang bersifat polar dan inert. Menurut Anief (1997), DMSO dapat menambah kecepatan penetrasi. DMSO sangat higroskopis dan adanya DMSO dalam stratum korneum dapat menaikkan hidrasi kulit sehingga menghantarkan obat untuk masuk ke dalam kulit secara maksimal. Penggunaan DMSO dengan kadar yang tinggi dapat menghasilkan peningkatan permeabilitas kulit yang nyata (Shembale, dkk., 2010).

DMSO dapat merubah konformasi keratin stratum corneum dari α-helical

conformation menjadi β–sheet conformation. Bentuk konformasi β tersebut lebih

stabil dibandingkan bentuk konformasi α (Trommer dan Neubert, 2006).

DMSO dapat meningkatkan fluks obat melalui interaksinya dengan lipid pada stratum corneum dan merubah struktur protein kulit yang mengakibatkan pembengkakan. Pembengkakan ini akan membuka saluran dalam stratum korneum. Oleh karena itu, akan menurunkan efektivitas sebagai sawar terhadap suatu obat. Perubahan struktur protein juga menyebabkan terjadinya perubahan nilai koefisien partisinya yang akan berpengaruh pada kemampuan melewati lapisan kulit. Perubahan yang terjadi menjadi dasar DMSO dapat berperan sebagai penetrasi enhancer membran kulit melalui proses difusi (Shembale, dkk., 2010).

Hasil percobaan Jacob dan Herschler (1983) membandingkan absorpsi transdermal antara tikus dan manusia dengan menggunakan larutan DMSO. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa DMSO yang dicobakan pada kulit manusia, 5 menit setelah pemberian sudah muncul di darah, sedangkan pada tikus perlu waktu 10 menit.

7. Marmut Belanda sebagai He wan Pe rcobaan untuk Uji Aktivitas Antihipe rpigmentasi

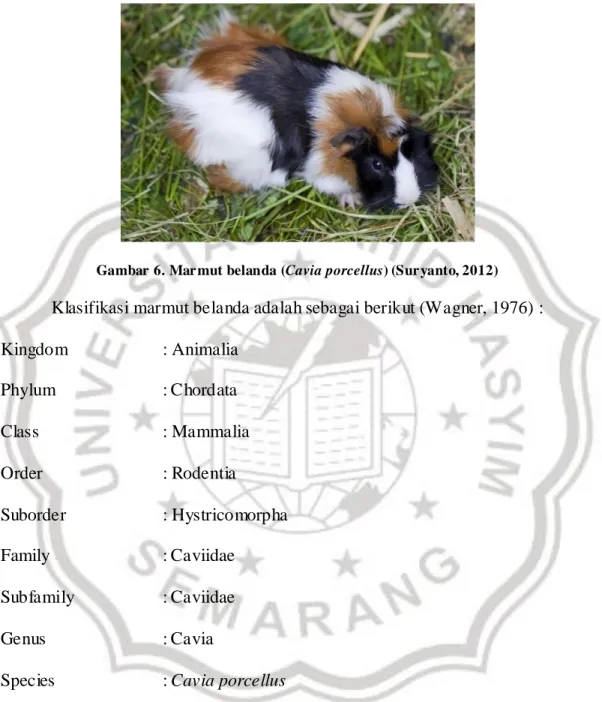

Marmut belanda sudah banyak digunakan sebagai hewan percobaan pada uji antihiperpigmentasi. Penelitian Hastiningsih (2015) menggunakan marmut belanda (Cavia porcellus) sebagai hewan uji yang diambil jaringan kulitnya untuk dilakukan preparasi jaringan, kemudian dilakukan pengamatan mengenai melanin dalam lapisan kulit. Penelitian lain menunjukkan asam ellagat dapat menghambat melanogenesis yang menggunakan kulit marmut belanda (Shimogaki, dkk., 2000). Senyawa turunan genistein juga menunjukkan adanya aktivitas antimelanogenesis yang diujikan pada marmut belanda (Zhou, dkk., 2017).

Marmut belanda (Gambar 6) merupakan salah satu hewan yang memiliki banyak persamaan secara biologis terhadap manusia. Warna kulit marmut belanda beragam karena hewan ini memiliki melanin baik dari jenis eumelanin, feomelanin, dan albino. Marmut belanda memiliki pigmentasi yang mirip dengan manusia yang akan meningkat setelah paparan UV B (Wagner, 1976).

Marmut belanda jarang menggigit. Marmut belanda memiliki proporsi berat badan dan kaki yang tidak sebanding, sehingga umumnya tidak dapat melompat atau memanjat. Oleh karena itu, pemeliharaannya secara berkelompok lebih mudah karena ketidakmampuannya untuk melarikan diri. Berat lahir marmut

belanda adalah 75-100 gram, berat dewasa betina 450 gram, sedangkan dewasa jantan 500 gram (Suryanto, 2012).

Gambar 6. Mar mut belanda (Cavia porcellus) (Sur yanto, 2012) Klasifikasi marmut belanda adalah sebagai berikut (Wagner, 1976) : Kingdom : Animalia Phylum : Chordata Class : Mammalia Order : Rodentia Suborder : Hystricomorpha Family : Caviidae Subfamily : Caviidae Genus : Cavia

Species : Cavia porcellus

Percobaan yang menggunakan hewan uji harus memperhatikan beber apa prinsip dalam pemeliharaannya. Pemeliharaan yang baik diharapkan mendapatkan hasil yang sesuai dengan etika penelitian yang berkaitan dengan penggunaan hewan uji (ethical clearance). Pemeliharaan hewan marmut belanda harus

memperhatikan faktor lingkungan, kenyamanan, nutrisi, dan kesehatan hewan tersebut. Suhu ruangan yang optimum untuk pemeliharaan marmut belanda berkisar 24-300C. Hewan diberikan ruang yang cukup untuk bergerak dengan bebas di dalam kandang. Tempat pemeliharaan marmut belanda tidak boleh terlalu lembab dan tertutup rapat, diperlukan ventilasi untuk pertukaran udara. Kandang tersebut dibersihkan minimal seminggu sekali untuk menghindari tumbuhnya jamur dan bakteri yang dapat mempengaruhi kesehatan marmut (Evinger, dkk., 1984).

Marmut belanda harus diberikan makanan dan minuman dengan kualitas yang optimum berupa pelet yang mengandung mineral dan beberapa vitamin, terutama vitamin C, serta air minum yang bersih dan bebas dari kontaminasi. Makanan marmut belanda dapat dicampur dengan beberapa sayur maupun buah yang mengandung vitamin C misalnya lotus, parsley, dan wortel. Kebutuhan makanan marmut belanda tidak cukup jika diberikan pelet saja, karena marmut belanda tidak dapat membuat dan menyimpan vitamin C di dalam tubuhnya. Pelet tidak dapat membantu memenuhi serat untuk proses mencerna makanan. Oleh karena itu, makanan yang diberikan pada marmut belanda terdiri dari beberapa jenis makanan (Evinger, dkk., 1984).

Marmut belanda termasuk hewan yang suka menyembunyikan tanda-tanda saat sakit, sehingga diperlukan perhatian khusus apabila terdapat perilakunya yang tidak lazim misalnya nafsu makan atau minum menurun, bersin terus menerus, bulu rontok, sering menggaruk-garuk kepala atau bagian tubuh lain, diare berkepanjangan, urin berdarah, dan kehilangan keseimbangan. Tanda

lain yang terlihat ketika hewan tersebut ada masalah kesehatan yaitu berat badan yang menurun secara drastis dalam waktu yang singkat (Ottawa Humane Society, 2011).

F. Landasan Teori

Ekstrak etanol rimpang kunyit (Curcuma domestica L.) dan ekstrak etanol daun pare (Momordica charantia L.) memiliki aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun pare sudah dibuktikan dengan nilai IC50 sebesar 77,10 μg/mL sehingga dapat dikatakan bahwa aktivitas antioksidan daun pare cukup kuat (Fidrianny, dkk, 2014). Penelitian Tsai, dkk (2014) juga menyatakan bahwa ekstrak daun pare memiliki efek perlindungan selular terhadap oksidan dengan nilai EC50 sebesar 49,35 μg/mL dan pada konsentrasi 200 μg/mL mampu menurunkan jumlah melanin secara in vitro. Penelitian Sima (2015) juga telah membuktikan adanya kandungan senyawa flavonoid pada daun pare dalam ekstrak etanol 96%, 70%, dan 30%. Senyawa flavonoid dapat menghambat produksi spesies oksigen reaktif (ROS) (Robak dan Gryglewski, 1988)

Sugiharto, dkk (2012) membuktikan bahwa kurkumin mempunyai nilai IC50 sebesar 16,05 μg/mL. Hasil tersebut menunjukkan aktivitas antioksidan kurkumin lebih kuat dibandingkan hidrokuinon dengan IC50 sebesar 72 μg/mL (Curto, dkk., 1999). Penelitian aktivitas antihiperpigmentasi kurkumin secara

in vitro pada konsentrasi 25 μg/mL mampu mengurangi kandungan melanin

sebesar 45,67%-53,87%. Selain itu, penelitian Sugiharto, dkk (2010) lainnya telah membuktikan bahwa konsentrasi ekstrak etanol rimpang kunyit pada konsentrasi 25 μg/mL mampu menghambat enzim tirosinase sebesar 36,17 %.

Penelitian mengenai kombinasi ekstrak dari tanaman yang berbeda telah banyak membuktikan aktivitas antihiperpigmentasi yang lebih tinggi dibanding ekstrak tunggal. Penelitian Rizza, dkk (2012) menunjukkan bahwa pada konsentrasi 50 µg/mL kombinasi ekstrak Capparis spinosa, Citrus sinensis,

Oryza sativa, dan Olea europaea mempunyai aktivitas menghambat enzim

tirosinase lebih tinggi dibandingkan ekstrak tunggal, asam kojik, dan hidrokuinon secara in vitro. Senyawa yang berperan sebagai antioksidan pada ekstrak

Capparis spinosa yaitu flavonoid berupa kuersetin dan kaempferol,

Citrus sinensis berupa hesperidin dan naringenin, Oryza sativa berupa asam

ferulat dan asam kafeat, serta Olea europaea berupa oleuropein dan luteolin. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa kombinasi ekstrak Capparis spinosa,

Citrus sinensis, Oryza sativa, dan Olea europaea yang dibuat dalam sediaan krim

(M/A) mampu menghambat pigmentasi kulit sebesar 75,9%. Hasil tersebut membuktikan bahwa krim kombinasi ekstrak lebih efektif dalam menghambat pigmentasi kulit dibandingkan formulasi krim asam kojik (52,3%) dan krim hidrokuinon (69,0%) secara in vivo.

G. Hipotesis

1. Kombinasi ekstrak etanol rimpang kunyit (Curcuma domestica L.) dan ekstrak etanol daun pare (Momordica charantia L.) mempunyai aktivitas

antihiperpigmentasi secara in vivo pada kulit Marmut belanda (Cavia porcellus) jantan.

2. Kombinasi ekstrak etanol rimpang kunyit (Curcuma domestica L.) dan ekstrak etanol daun pare (Momordica charantia L.) mempunyai aktivitas

antihiperpigmentasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sediaan krim farma (hidrokuinon 4%, tretinoin 0,05%, dan fluosinolon asetonid 0,01%).