TESIS - TM142502

PENGAMBILAN KEPUTUSAN OPERATION AND

MAINTENANCE (O&M) PLTU BATU BARA

MENGGUNAKAN PEMODELAN KEANDALAN DAN

SISTEM DINAMIK

MOH. FURQON AKHSANI 2116207721

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Muhammad Nur Yuniarto, ST PROGRAM MAGISTER

BIDANG KEAHLIAN MANAJEMEN ENERGI KERJASAMA PT PEMBANGKITAN JAWA BALI DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER SURABAYA

iii THESIS - TM142502

RELIABILITY AND SYSTEM DYNAMICS BASED

DECISION MAKING FOR OPERATION AND

MAINTENANCE (O&M) IN COAL FIRED POWER

PLANT

MOH. FURQON AKHSANI 2116207721

SUPERVISOR

Dr. Muhammad Nur Yuniarto, ST MASTER PROGRAM

FIELD STUDY OF ENERGY MANAGEMENT

IN COOPERATION WITH PT PEMBANGKITAN JAWA BALI DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING

FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER SURABAYA

v

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Teknik (MT)

di

Institut Teknologi Sepuluh Nopember oleh :

Moh Furqon Akhsani NRP. 211620721

Tanggal Ujian : 20 Juli 2018 Periode Wisuda : September 2018 Disetujui oleh :

1. Dr. M. Nur Yuniarto, ST (Pembimbing)

NIP : 197506301998021001

2. Prof. Dr. Ir. Triyogi Yuwono, DEA (Penguji)

NIP : 196001291987011001

3. Dr. Bambang Sudarmanta, ST. MT. (Penguji)

NIP :197301161997021001

4. Dr. Ir. Heru Mirmanto, MT. (Penguji)

NIP :196202161995121001

Dekan Fakultas Teknologi Industri,

Dr. Bambang Lelono Widjiantoro, ST, MT NIP. 196905071995121001

vii

PENGAMBILAN KEPUTUSAN OPERATION AND

MAINTENANCE (O&M) PLTU BATU BARA

DENGAN MENGGUNAKAN PEMODELAN KEANDALAN DAN

SISTEM DINAMIK

Nama Mahasiswa : Moh. Furqon Akhsani

NRP : 02111650077021

Pembimbing : Dr. Muhammad Nur Yuniarto, ST

ABSTRAK

Salah satu faktor krusial dalam bisnis pembangkitan tenaga listrik adalah terkait Operation and Maintenance (O&M). Tesis ini bertujuan membangun Decission

Support System (DSS) menggunakan sistem dinamik untuk membantu pengambilan

keputusan bagi manajemen, diantaranya dalam pemilihan model O&M yang dipergunakan dalam mengelola aset pembangkit, khususnya PLTU batu bara. Sasaran yang ingin dicapai adalah memaksimalkan Net Present Value (NPV) dan tingkat ketersediaan (availability). Analisis reliability merupakan novelty (kebaruan) dari tesis ini yang memungkinkan decision support system (DSS) mendekati karakteristik operasional pembangkit dalam konteks life cycle cost management.

Analisis biaya dibatasi pada fase Operation and Maintenance (O&M). Beberapa opsi O&M yang disimulasikan adalah : (a) seluruh aktivitas di O&M dikerjakan internal pemilik aset; (b) aktivitas O&M dialihdayakan untuk cakupan asset

manager dan asset operator; (c) aktivitas O&M dialihdayakan untuk cakupan asset operator untuk seluruh aset pembangkit; dan (d) aktivitas O&M dialihdayakan untuk

cakupan asset operator hanya untuk balance of plant (peralatan pendukung). Kriteria keberterimaan dalam tesis ini menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dengan ketentuan MAPE < 10% (sangat tepat), 10% < MAPE < 20% (tepat), 20% < MAPE < 50% (cukup tepat), MAPE > 50% (tidak tepat). Uji validitas model ini memberikan MAPE 1.38%(NPHR), 2,45% (konsumsi batu bara), dan 5,48% (EAF) sehingga dapat disimpulkan model valid dengan tingkat akurasi sangat tepat.

Pada kondisi availability pembangkit tidak dipengaruhi variasi metodologi O&M, opsi mengalihdayakan O&M PLTU batu bara 600 MW dalam cakupan kewenanangan asset operator memberikan NPV tertinggi (Rp. 5.196.048.498.688,00) untuk 10 tahun periode simulasi. Faktor paling sensitif yang mempengaruhi pencapaian Net Present Value (NPV) dan ketersediaan (EAF) adalah harga batu bara (62,36%). Untuk itu perlu dipikirkan mitigasi atas risiko kompetensi personil dan keterlambatan birokrasi. Selain itu, manajemen juga harus fokus mendapatkan mitra alihdaya yang menawarkan harga kompetitif tanpa mengabaikan kualitas karena sensitivitas parameter ini terhadap NPV adalah 4,15%.

Kata kunci : Operation &Maintenance, Decision Support System, Sistem Dinamik,

viii

ix

RELIABILITY AND SYSTEM DYNAMIC BASED

DECISION MAKING FOR OPERATION AND MAINTENANCE

(O&M) IN COAL FIRED POWER PLANT

By : Moh. Furqon Akhsani

Student Identity Number : 02111650077021

Supervisor : Dr. Muhammad Nur Yuniarto, ST

ABSTRACT

One of important factors in the power generation business is related to Operation and Maintenance (O&M). This thesis aims to build Decision Support System (DSS) using system dynamic for assist decision making process for coal-fired power plant, to provide maximum profit Net Present Value (NPV) and availability level. Reliability analysis is the novelty of this thesis which allows decision support system (DSS) to approach the operational characteristics of the plant in the context of life cycle cost management.

Cost analysis boundaries related to the Operation and Maintenance (O&M) phase. Some simulated O&M options are: (a) all O&M activities are performed by internal sourcing; (b) O&M activity is outsourced for asset manager and asset operator authority; (c) O&M activities are outsourced for asset operator authority; and (d) O & M activities are outsourced for asset operator authority only for balance of plant (supporting equipment). The acceptance criteria in this thesis using Mean Absolute Percentage Error (MAPE) with terms : MAPE < 10% (highly accurate), 10% < MAPE < 20% (good), 20% < MAPE < 50% (reasonable), MAPE > 50% (inaccurate). The validity test of this model yields MAPE 1.38% (NPHR), 2.45% (coal consumption), and 5.48% (EAF). Therefore can be concluded that model is valid with high accuracy. In term of availability is independent to O & M methodology variant, outsourced O & M for 600 MW Coal Fired Plant with asset operator authority gives the highest NPV (IDR 5,196,048,498,688.00) for 10 years simulation period. The most sensitive factor affecting Net Present Value (NPV) and availability (EAF) is coal price (62.36%). In other hand, management should prepare some mitigation related to risks of personnel competence and bureaucratic delays. In addition, management should also focus on getting an outsourcing partner that offers competitive pricing without neglecting quality because its sensitivity to NPV about 4.15%.

Keywords : Operation &Maintenance, Decision Support System, System Dynamics, Reliability

x

xi

KATA PENGANTAR

Hari Jumat, 20 Juli 2018 nampaknya menjadi hari yang tidak terlupakan bagi saya. Setelah lebih 6 bulan tidak bisa tidur nyenyak untuk mengerjakan tesis, pada hari tersebut tim penguji menyatakan tesis berjudul “PENGAMBILAN KEPUTUSAN

OPERATION AND MAINTENANCE (O&M) PLTU BATU BARA

DENGAN MENGGUNAKAN PEMODELAN KEANDALAN DAN SISTEM DINAMIK dinyatakan lulus sidang. Bukan hanya soal tesis, namun karya tersebut juga menjadi ujung perjuangan 2 tahun mengikuti program tugas belajar S2 Manajemen Energi kerjasama Departemen Teknik Mesin ITS dengan PT Pembangkitan Jawa Bali. Maka sudah sepantasnya jika sujud syukur mendalam saya haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho dan segala pertolongannya sehingga tugas tersebut dapat terselesaikan.

Bisnis ketenagalistrikan di Indonesia saat ini sudah jauh berbeda dengan kondisi lima atau sepuluh tahun yang lalu. Iklim kompetesi yang kian ketat, memaksa pemain di bisnis ini harus memeras strategi sehingga mampu menghadirkan layanan kepada masyarakat yang andal dan efisien. Salah satu aspek krusial dalam memproduksi tenaga listrik adalah Operation and Maintenance (O&M). Tesis ini menawarkan satu metode untuk mengoptimalisasi metode O&M pembangkit, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemilik aset pembangkit maupun perusahaan jasa O&M untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Banyak pihak telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini, maka penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang tak terhitung, diantaranya kepada :

1. Rista Bintarawita Megasari, istri saya yang telah memberikan sepenuh cinta kasih, dukungan, ekstra kesabaran, dan toleransi selama dua tahun menjalani masa studi di ITS.

2. Anak pertama saya Hanisa Afia Zafrani yang sering protes karena waktu main bersama ayahnya terkurangi drastis dan sering berkomentar, “katanya mengerjakan tesis, kok Ayah hanya bengong” padahal ayahnya lagi berpikir keras mencari inspirasi. Begitu juga kepada Sabiq Khoiri Assajid, anak kedua yang Allah anugerahkan di tahun kedua masa studi.

3. Segenap keluarga besar di Lampung dan Ngawi yang juga tidak lelah memberikan dukungan.

4. Bapak Dr. Nur Yuniarto, ST selaku dosen pembimbing yang memberi bimbingan dengan metode luar biasa. Di detik terakhir saya baru bisa memahami, dengan metode ini, ilmunya benar-benar merasuk dengan tingkat kepuasan maksimal. 5. Bapak Mudjahidin, ST, MT, dosen Sistem Informasi ITS yang sangat membantu

saya membuka tabir rahasia Vensim. Teriring doa semoga Bapak juga segera mendapat tambahan gelar akademis Dr di depan nama Bapak.

6. Kelompok lingkar studi “Sabtuan” di container bengkel Molina, diantaranya Pak Indra Sidharta, ST, M.Sc, Pak Agus Wibawa, ST, MT, Mas Agus, ST, MT peneliti mobil listrik, serta seluruh pekerja di bengkel Molina atas segala kehangatan dan

back sound Via Vallen mengiringi diskusi kami.

7. Bapak Dr. Ir. Budi Utomo Kukuh W, ME, selaku dosen wali yang selalu memberikan ilmu, saran, dan motivasi nya.

xii

8. Tim dosen peguji, meliputi Bapak Prof. Dr. Ir. Triyogi Yuwono, DEA, Bapak Dr. Ir Heru Mirmanto, MT, dan Bapak Dr. Bambang Sudarmanta, ST, MT yang telah memberikan saran dan masukan dalam rangka perbaikan penyusunan tesis. 9. Teman seangkatan program S2 Manajemen Energi program kerjasama ITS-PJB,

khusunya penghuni kelas D.202 atas segala dukungan dan canda tawanya. 10. Bapak Suharto, selaku Direktur SDM dan Administrasi PT PJB, yang telah

menginisiasi program tugas belajar S2 Manajemen Energi, sehingga saya mendapat kesempatan menempuh studi S2.

11. Tim Divisi Talenta PT PJB : Bu Mita, Mas Kunto Wibisono (pak kepala sekolah), Bu Yanti, Mas Oky, Mbak Indah, Mbak Anggun atas segala support teknis dan non teknis selama 2 tahun ini.

12. Pak Junaidi Abdi, GM UBJOM Paiton yang memberikan ijin saya untuk mencari data dan juga kepada Pak Fuad Arifin, Manajer Enjinering UBJOM Paiton, Pak Tri Leksono, Mbak Novi Aulia atas dukungan datanya.

13. Pak Wisrawan, mantan GM UP Gresik yang mendorong saya untuk mendaftar program beasiswa ini, juga Mas Tias, Manajer Enjinering dan QA UP Gresik yang memberikan dukungan dan dispensasi khusus untuk bisa fokus kuliah.

14. Teman-teman di Sub Bidang MMRK UP Gresik : Ariza, Farida, Setiawan, dan Abah Supateno yang dengan kehangatannya memberi suasana kondusif dalam menyelesaikan tugas belajar ini.

15. Pak Yudhy Bhagaskara, Kepala Bidang Kinerja Korporat PT PJB dan segenap tim Kinerja Kantor Pusat dan Unit (Pak Djoni, Dewo, Hilda, Luqman). Mohon maaf jika enam bulan terakhir belum bisa all out karena masih menyelesaikan tesis. 16. Seluruh pihak yang belum disebutkan di atas yang telah memberikan doa,

bantuan, dan dukungannya sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Semoga Allah SWT memberi balasan pahala yang lebih baik lagi.

Tesis ini tentu masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saya mohon maaf. Tentu saja kritik dan masukan yang membangun sangat saya harapkan untuk kesempurnaan penugasan selanjutnya. Terakhir, semoga tesis ini dapat memberi kemanfaatkan bagi PT PJB dan dunia akademis pada umumnya. Amiin.

Surabaya, Juli 2018

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i LEMBAR PENGESAHAN ... v ABSTRAK ... vii ABSTRACT ... ix KATA PENGANTAR ... xiDAFTAR ISI ... xiii

DAFTAR GAMBAR ...xiv

DAFTAR TABEL ... xix

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Perumusan Masalah ... 6 1.3. Tujuan Penelitian ... 6 1.4. Manfaat Penelitian ... 7 1.5. Batasan Masalah ... 7

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 2.1 Model Bisnis Ketenagalistrikan ... 9

2.2 Pengelolaan Pembangkit Tenaga Listrik ... 13

2.3 Alih Daya Pengelolaan Pembangkit Listrik ... 18

2.4 Penelitian Terdahulu ... 27

2.5 Pemodelan Sistem Dinamik... 29

2.6 Penggunaan Sistem Dinamik untuk Pemodelan Pengelolaan Pembangkit Listrik ... 36

2.7 Aspek Reliability (Keandalan) Pembangkit Listrik ... 38

2.8 Tata Niaga Pembangkit Listrik di Indonesia ... 45

2.9 Pemodelan Biaya Operasi dan Efisiensi Pembangkit Listrik ... 52

2.10 Pemodelan Biaya Pemeliharaan Pembangkit Berbasis Keandalan 54 2.11 Pemilihan Software untuk Pemodelan Sistem Dinamik ... 57

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metodologi Penelitian... 61

xiv

3.2 Causal Loop Diagram dan Stock&Flow Diagram ... 64

3.3 Pengumpulan Data ... 67

3.4 Verifikasi Model ... 68

3.5 Simulasi Model ... 71

3.6 Validasi Hasil Simulasi ... 71

BAB 4 DATA DAN PEMBAHASAN 4.1 Pengembangan Model Dinamik... 73

4.2 Identifikasi Variabel dan Formulasi Model ... 84

4.3 Verifikasi Model ... 100

4.4 Uji Validitas ... 113

4.5 Simulasi ... 114

4.6 Analisis Keputusan ... 122

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ... 124

4.2 Saran ... 124

DAFTAR PUSTAKA ... 127 LAMPIRAN

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Penyediaan Tenaga Listrik ... 9

Gambar 2.2 Kapasitas Terpasang Pembangkit Sampai Tahun 2016 ... 10

Gambar 2.3 Distribusi Energi Listrik Berdasar Jenis Pembangkit Tahun 2016 ... 11

Gambar 2.4 Persyaratan Kunci Fungsional Pembangkitan Tenaga Listrik ... 13

Gambar 2.5 Skema Bisnis Pembangkitan Tenaga Listrik di Indonesia ... 15

Gambar 2.6 Peta Teknik/Ekonomi Pengelolaan Pembangkit ... 16

Gambar 2.7 Asset Life Cycle ... 18

Gambar 2.8 Pengambilan Keputusan Alih Daya Berdasar Jenis Bisnis dan Ketersediaan Kompetensi... 20

Gambar 2.9 Model Outsourcing Berdasar Lingkup Pekerjaan ... 23

Gambar 2.10 Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan Usaha Ketenagalistrikan ... 25

Gambar 2.11 Alur Proses Bisnis Sebagai Asset Owner-Asset Manager-Asset Operator... 26

Gambar 2.12 Alur Proses Bisnis Sebagai Asset Manager-Asset Operator ... 27

Gambar 2.13 Framework untuk Struktur Sistem Forrester ... 30

Gambar 2.14 Causal Loop Diagram Sederhana ... 33

Gambar 2.15 Tahapan Pemodelan Menggunakan Sistem Dinamik... 34

Gambar 2.16 Bathub Failure Rate Curve ... 39

Gambar 2.17 Sistem Hubungan Serial ... 42

Gambar 2.18 Sistem Hubungan Paralel ... 43

Gambar 2.19 Sistem Hubungan Stand By ... 44

Gambar 2.20 Ilustrasi Transaksi terkait Energi Reaktif ... 49

Gambar 2.21 Fault Tree Diagram untuk Perhitungan Loss Output PLTU ... 54

Gambar 3.1 Block Diagram Metodologi Penelitian ... 62

Gambar 3.2 Causal Loop Diagram Bisnis Proses Pembangkit Listrik ... 64

Gambar 3.3 Stock and Flow Diagram... 66

Gambar 3.4 Data Penelitian Berdasar Sumbernya ... 67

xvi

Gambar 4.2 Perhitungan Konstanta Weibull menggunakan Software Minitab .... 75

Gambar 4.3 Struktur Model Keandalan dan Laju Kegagalan ... 76

Gambar 4.4 Struktur Model Biaya Operasi ... 77

Gambar 4.5 Struktur Model Biaya Pemeliharaaan ... 78

Gambar 4.6 Struktur Model Pemeliharaan Rutin ... 79

Gambar 4.7 Korelasi Alokasi Sumber Daya antar Jenis Pemeliharaan ... 79

Gambar 4.8 Struktur Model Biaya Material Pemeliharaan Rutin ... 80

Gambar 4.9 Struktur Model Biaya Overhaul ... 81

Gambar 4.10 Struktur Model Biaya Pemeliharaan Project ... 82

Gambar 4.11 Sub Struktur Model Cash Flow ... 82

Gambar 4.12 Korelasi antara NPHR dan Beban Pembangkit ... 89

Gambar 4.13 Pareto Heat Rate PLTU Paiton 9 Desember 2017... 90

Gambar 4.14 Korelasi antara Konstanta Weibull pada PM Compliance Peralatan Utama ... 94

Gambar 4.15 Korelasi antara Konstanta Weibull pada PM Compliance Peralatan Pendukung ... 94

Gambar 4.16 Korelasi antara Konstanta Weibull (β) dengan Anggaran Investasi 96 Gambar 4.17 Korelasi antara Konstanta Weibull (α) dengan Anggaran Investasi 96 Gambar 4.18 Tren Harga LRC kelas 4200 kCal/kg ... 98

Gambar 4.20 Tren Suku Bunga ... 99

Gambar 4.21 Uji Logika Balancing Feedback Loop ... 101

Gambar 4.22 Uji Logika Reinforce Feedback Loop ... 101

Gambar 4.23 Pengujian Eksistensi Closed Loop pada Model... 102

Gambar 4.24 Pengujian Struktur Model oleh Vensim ... 102

Gambar 4.25 Pengujian Konsistensi Satuan oleh Vensim ... 103

Gambar 4.26 Uji Sensitivitas terkait Ketepatan Eksekusi Serious Inspection ... 105

Gambar 4.27 Uji Sensitivitas terkait Alokasi Anggaran untuk NPHR Improvement ... 106

Gambar 4.28 Uji Sensitivitas terkait Tarif Kontraktor O&M ... 108

Gambar 4.29 Uji Sensitivitas terkait Dispatch CF ... 109

Gambar 4.30 Uji Sensitivitas terkait Harga Batu Bara ... 111

xvii

Gambar 4.32 Perbandingan Rerata Availability pada Tiap Skenario ... 118

Gambar 4.33 Grafik Net Cash Flow versus Waktu... 119

Gambar 4.34 Grafik Net Present Value versus Waktu ... 120

xviii

xix

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Tarif Listrik Beberapa Negara di ASEAN ... 2

Tabel 2.1 Rata-rata Biaya Pembangkitan Periode 2011-2016 ... 12

Tabel 2.2 Rangkuman Rumus untuk Menghitung Reliability, Failure Rate, dan MTTF. ... 40

Tabel 2.3 Siklus Overhaul pada Beberapa Jenis Pembangkit ... 57

Tabel 2.4 Daftar Software untuk Pemodelan Sistem Dinamik ... 58

Tabel 2.4 Perbandingan Lima Software Sistem Dinamik ... 58

Tabel 4.1 Kategori Status Pembangkit di Navitas ... 85

Tabel 4.2 Identifikasi Distribusi Data TTF ... 85

Tabel 4.3 – Rencana dan Realisasi Jadwal Overhaul Pembangkit Existing (dikerjakan UPHAR) ... 86

Tabel 4.4 – Rencana dan Realisasi Jadwal Overhaul Pembangkit UBJOM (dikerjakan PJBS) ... 87

Tabel 4.5 Faktor Koreksi Durasi Overhaul berdasar Jenisnya ... 88

Tabel 4.6 Biaya Perbaikan NPHR ... 91

Tabel 4.7 Distribusi TTR Level Plant ... 92

Tabel 4.8 Variabel terkait Pemeliharaan Rutin ... 93

Tabel 4.9 Variabel terkait Overhaul... 95

Tabel 4.10 Variabel terkait Model Cash Flow ... 97

Tabel 4.11 Variabel terkait Faktor Pembebanan oleh P2B ... 99

Tabel 4.12 Tarif PPH Badan ... 100

Tabel 4.13 Kondisi Uji Sensitivitas Variabel Input ... 104

Tabel 4.14 Hasil Uji Sensitivitas untuk Variabel Input Faktor Koreksi SE... 104

Tabel 4.15 Hasil Uji Sensitivitas untuk Variabel Input Persen Alokasi Anggaran untuk Perbaikan NPHR ... 106

Tabel 4.16 Hasil Uji Sensitivitas untuk Tarif Biaya Jasa O&M ... 107

Tabel 4.17 Hasil Uji Sensitivitas untuk Dispatch CF ... 109

Tabel 4.18 Hasil Uji Sensitivitas untuk Harga Batu Bara ... 110

xx

Tabel 4.20 Perbandingan Sensitivitas Tiap Variabel Input ... 112

Tabel 4.21 Resume Perhitungan MAPE ... 114

Tabel 4.22 Interpretasi Asumsi dalam Model ... 117

Tabel 4.23 Rekapitulasi NPV pada Tahun ke-10 ... 117

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia

dilakukan diantaranya melalui perencanaan pertumbuhan penjualan,

pengembangan pembangkit, transmisi, dan distribusi. Pengembangan pembangkit salah satunya melalui program 35 GW sampai tahun 2019. Pengembangan pembangkit diupayakan secara optimal dengan prinsip biaya penyediaan listrik terendah (least cost), dengan tetap memenuhi tingkat keandalan yang wajar dalam industri tenaga listrik. Biaya penyediaan terendah dicapai dengan meminimalkan

Net Present Value semua biaya penyediaan tenaga listrik yang terdiri dari biaya

investasi, biaya bahan bakar, biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya energy not

served. Tingkat keandalan system pembangkitan diukur dengan kriteria Loss of Load Probability (LOLP) dan cadangan daya (ESDM, 2016).

Untuk sistem kelistrikan Jawa-Bali, PT PLN (Persero) – yang selanjutnya disebut PLN- telah merencanakan PLTU batu bara kelas 1.000 MW dengan teknologi ultra super critical (clean coal technology) untuk memperoleh efisiensi yang lebih baik dan emisi CO2 yang lebih rendah. Untuk sistem Sumatera juga mulai direncanakan pengembangan PLTU memanfaatkan teknologi batu bara bersih (clean coal technology) dengan kelas kapasitas 600 MW. Sedangkan untuk sistem Kalimantan dan Sulawesi sudah mulai dikenalkan PLTU dengan kapasitas 200 MW untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik daripada kapasitas yang ada saat ini. Semua kondisi tersebut dimaksudkan agar penyediaan tenaga listrik berada pada tingkat keekonomian yang optimal. Pembangkit listrik, baik yang dikelola PLN, anak perusahaan, maupun Independent Power Producer (IPP) harus mengoptimalkan operasionalnya sehingga Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPPTL) paling minimal tanpa mengabaikan kualitas layanan dan kendalan.

Harga energi listrik di Indonesia masih tergolong tinggi. Tarif PLN relatif tinggi dibandingkan tarif listrik beberapa negara di ASEAN (Tabel 1.1). Menaikkan tarif tenaga listrik PLN akan semakin menurunkan daya beli masyarakat dan tingkat

2

competitiveness industri dalam negeri. Tidak ada pilihan bagi PLN, kecuali

menurunkan biaya produksi agar bisnis PLN tetap berkesinambungan.

Tabel 1.1 Perbandingan Tarif Listrik Beberapa Negara di ASEAN Jenis Pengguna Indonesia (Rp/kWh) Malaysia (Rp/kWh) Thailand (Rp/kWh) Singapura (Rp/kWh) Philipina (Rp/kWh) Vietnam (Rp/kWh) Rumah tangga 1.467 1.374 1.351 1.878 2.109 1.279 Bisnis menengah-TR 1.467 1.867 1.135 1.321 1.262 1.596 Bisnis besar-TM 1.115 1.320 1.114 1.293 1.229 1.468 Industri menengah-TM 1.115 1.140 1.270 1.205 1.196 948 Industri besar-TT 997 1.066 1.270 1.175 1.188 901 Periode Tarif Januari 2017 Sumber : PLN, 2017

Tarif keekonomian yang sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2015 seharusnya memberikan keuntungan bagi PLN. Kenyataannya, berdasarkan realisasi tahun 2016 adalah sebagai berikut:

• Untuk penjualan non subsidi / tarif keekonomian (64,4%), harga jual rata-rata tenaga listrik sebesar Rp 1.197,7/kWh, sementara BPP sebesar Rp 1.265,0/kWh sehingga perseroan membukukan rugi sebesar Rp 67,3/kWh (ekuivalen Rp 9,4 triliun)

• Untuk penjualan bersubsidi (35,6%), harga jual rata-rata tenaga listrik

sebesar Rp 618,9/kWh plus subsidi listrik sebesar Rp 785,3/kWh memberikan margin sebesar Rp 139,2/kWh (ekuivalen Rp 10,7 triliun). Perseroan masih membukukan laba tahun 2016 sebesar Rp10,5 triliun, sumbernya dari : (1) penjualan tenaga listrik Rp1,3 triliun; (2) Pendapatan BP sebesar Rp 7,1 triliun; (3) Pendapatan Non Listrik Rp 1,7 triliun; (4) Pendapatan bunga dan lain-lain bersih Rp 1,6 triliun dan (5) Laba Selisih Kurs sebesar Rp 4,2 triliun. Dari sini diperlukan strategi yang tepat sehingga disamping secara korporasi

3

menghasilkan keuntungan, PLN masih data memberikan pelayanan terbaik baik masyarakat.

Pembangkitan tenaga listrik merupakan bisnis yang kompleks. Di dalamnya terdapat perpaduan antara teknologi tinggi, padat modal, serta tuntutan kompetensi yang tinggi. Pada masa sebelumnya, bisnis ini sepenuhnya dikelola PLN dari awal sampai akhir, namun untuk menjawab tuntutan kebutuhan dan kualitas, skema ini pun berubah. Tingginya investasi, dijawab dengan dibukanya kran IPP. Adapun untuk menjawab kebutuhan teknologi dan kompetensi, muncul alternatif alih daya (outsourcing) untuk pengelolaan Operation and Maintenance

(O&M). Belakangan ini, banyak bermunculan perusahaan yang bergerak di bidang

jasa O&M. Layanan ini biasanya merupakan diversifikasi dari bisnis inti mereka sebagai pemilik pembangkit listrik maupun perusahaan perusahaan energi yang lain.

PT Pembangkitan Jawa Bali (selanjutnya disebut PJB) adalah anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Pada awalnya, perusahaan yang didirikan pada 3 Oktober 1995 tersebut mengelola enam pembangkit milik sendiri, yaitu Unit Pembangkitan (UP) Gresik (PLTU, PLTG, PLTGU gas dan minyak), UP Paiton (PLTU batu bara), UP Brantas (PLTA), UP Muara Karang (PLTU, PLTGU gas dan minyak), UP Muara Tawar (PLTGU gas dan minyak), dan UP Cirata (PLTA) dengan total kapasitas terpasang 6.989 MW. Namun pada perkembangannya, bisnis PJB juga bergerak di bidang O&M pembangkit, joint venture membentuk perusahaan IPP, Engineering Procurement

Construction (EPC), konsultan manajemen aset, penyedia suku cadang

pembangkit, dan yang paling terkini bergerak juga di bidang investasi pembangkit (PJB, 2017).

Pembangkit yang dikembangkan PJB sebagai IPP melalui perusahaan joint

venture sebesar 4.660 MW, terdiri atas PLTU Cilacap (2 x 300 MW), PLTU Cilacap

Ekspansi 1 (1 x 660 MW), PLTU Cilacap Ekspansi 2 (1 x 1000 MW), PLTU Asahan 1 (2 x 90 MW), PLTU Banjarsari (2 x 110 MW), dan PLTU Jawa 7 (2 x 1000 MW).

Bisnis di bidang jasa O&M dilakukan oleh PJB sendiri,melalui Anak Perusahaan PT PJB Services (selanjutnya disebut PJBS), dan mendirikan joint

4

venture company. Total pembangkit yang dikelola PJB melalui jasa O&M sebesar

7.001 MW yang tersebar di 25 (sembilan belas) lokasi. PJB mengelola 7 (tujuh) Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (UBJOM) di Jawa, sedangkan PJBS mengelola 17 (tujuh belas) Unit Bisnis Jasa Operasi dan Pemeliharaan (UBJOM) di luar Jawa. Sedangkan perusahaan joint venture PJB mengelola 1 (satu) unit pembangkit di Jawa. Jasa O&M yang dikelola oleh PJB melalui UBJOM Jawa sebesar 4.605 MW tersebar di 7 (tujuh). Jasa O&M yang dikelola oleh perusahaan

joint venture adalah PLTU Tanjung Jati B Unit #3 dan #4 dengapapan kapasitas 2

x 660 MW yang berlokasi di Jepara, Jawa Tengah. Pengelolaan jasa O&M tersebut dilakukan oleh PJB bermitra dengan perusahaan asal Korea yakni Korea Midland

Power dengan mendirikan perusahaan joint venture bernama PT Komipo

Pembangkitan Jawa Bali (KPJB) (PJB, 2017).

Mengacu alir proses bisnis pembangkitan yang ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan Penyedia Listrik Nasional (Appelin), skema jasa O&M yang dilakukan PJB pun bervariasi. Untuk UBJOM Jawa, awalnya PJB bertindak sebagai asset

operator dimana asset manager dipegang PLN Unit Pembangkitan Jawa Bali

(UPJB), namun sejak 2016 diperluas menjadi asset manager sekaligus asset

operator. Adapun dalam pengelolaan PLTU Tanjung Jati B dan UBJOM luar Jawa,

PJB hanya bertindak sebagai asset operator. Dari sini diperlukan justifikasi yang tepat dalam menentukan model O&M yang digunakan, baik PJB sebagai asset

owner (perusahaan IPP) atau sebagai perusahaan jasa O&M yang mengoperasikan

pembangkit milik perusahaan lain.

Kembali terkait aktivitas alih daya O&M pembangkit, keputusan alih daya pembangkit tenaga listrik didasari tiga alasan, yaitu efisiensi biaya, strategi pengisian tenaga kerja untuk aktivitas non inti, maupun untuk pengalihan risiko (Mercer, 2009). Dari sini muncul beberapa alternatif alih daya, diantaranya menyerahkan seluruh pengelolaan pembangkit kepada perusahaan lain, menyerahkan pengelolaan hanya pada level eksekusi, atau mengalihkan ke perusahaan lain hanya untuk aktivitas tertentu saja. Masing-masing pilihan membawa konsekuensi yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian keuntungan bagi pemilik aset.

5

Secara sederhana, laba berbanding lurus dengan pendapatan (revenue) dan berbanding terbalik dengan biaya (cost). Namun pada prakteknya, perhitungan bisnis pembangkitan bersifat multi variabel, dimana satu variabel dengan yang lain saling berhubungan sebab akibat. Hubungan tersebut ada yang bersifat menguatkan

(positive feedback) atau melemahkan (negative feedback). Semua proses bersifat

simultan, untuk itu analisis harus dilakukan bersamaan (Zhaodong et al, 2015). Sistem dinamik adalah pemodelan menggunakan simulasi komputer untuk mempelajari dan mengatur sistem umpan balik yang kompleks, seperti yang terjadi di bisnis atau sistem sosial. Dapat pula didefinisikan sebagai sebuah pendekatan untuk memahami perilaku sistem kompleks dalam fungsi waktu. Hal ini terkait dengan sistem umpan balik internal dan waktu tunda yang berdampak pada perilaku sistem secara keseluruhan (Sontamino, 2008).

Tesis ini bertujuan membuat model untuk mengoptimasi beberapa alternatif pemilihan model O&M yang dipergunakan dalam mengelola aset pembangkit sehingga bisa memberikan keuntungan maksimal. Beberapa variabel yang berpengaruh dimodelkan perilakunya menggunakan metode sistem dinamik dengan fungsi obyektif memaksimalkan keuntungan dan keandalan (reliability). Pada rentang waktu yang panjang, reliability sering dinyatakan dalam ketersediaan

(availability). Analisis menggunakan pemodelan reliability merupakan novelty

(kebaruan) dari tesis ini yang memungkinkan Decision Support System (DSS) mendekati karakteristik operasional pembangkit dalam konteks life cycle cost

management.

Terkait siklus Life Cycle Cost (LCC), biaya dibatasi yang terkait pada fase

Operation and Maintenance (O&M). Beberapa opsi O&M yang disimulasikan

adalah : (a) seluruh aktivitas di O&M dikerjakan internal pemilik aset, (b) aktivitas O&M dialihdayakan untuk cakupan asset manager dan asset operator, (c) aktivitas O&M dialihdayakan untuk cakupan asset operator untuk seluruh aset pembangkit, dan (d) aktivitas O&M dialihdayakan untuk cakupan asset operator hanya untuk

balance of plant (peralatan pendukung) saja.

Simulasi model dilakukan dalam rentang waktu 10 tahun, yang merupakan 2 (satu) siklus Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Disamping itu, kontrak jasa O&M biasanya dalam periode multi year. Hasil simulasi kemudian divalidasi

6

dengan data riil pembangkit pada kelas kapasitas yang sesuai. Karena formulasi model merupakan fungsi waktu, maka dapat diketahui profit beserta keandalan pembangkit pada waktu tertentu. Mengacu hasil pemodelan, keputusan O&M bisa saja berubah setelah tahun tertentu tergantung reliability dan biaya yang ditimbulkan. Misalkan ketika usia pembangkit masih muda, reliability masih tinggi, biaya pemeliharaan masih rendah, mengelola O&M oleh sumber daya internal barangkali paling menguntungkan. Namun ketika pembangkit sudah cukup tua, angka kegagalan peralatan tinggi, biaya pemeliharaan juga semakin mahal, alih daya bisa jadi keputusan yang tepat. Dengan iklim bisnis ketenagalistrikan yang sangat dinamis, tool ini akan bermanfaat bagi PJB dalam menentukan strategi O&M baik sebagai pemilik aset maupun sebagai perusahaan jasa O&M.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, fokus penelitian ini adalah membangun Decission Support System (DSS) dengan menggunakan sistem dinamik untuk membantu pengambilan keputusan pengelolaan pembangkit. Keputusan yang diambil diantaranya untuk menentukan model Operation and

Maintenance (O&M) PLTU batu bara yang memberikan manfaat terbesar bagi

pemilik aset pembangkit, diukur dari Net Present Value (NPV) dan tingkat keandalan (reliability). Opsi O&M yang diuji dalam penelitian ini adalah : (1) seluruh aktivitas di O&M dikerjakan internal pemilik aset, (2) aktivitas O&M dialihdayakan untuk cakupan asset manager dan asset operator, (3) aktivitas O&M dialihdayakan untuk cakupan asset operator untuk seluruh aset pembangkit, dan (4) aktivitas O&M dialihdayakan untuk cakupan asset operator hanya untuk balance of

plant (peralatan pendukung). Disamping itu, dapat diketahui faktor yang paling

sensitif mempengaruhi Net Present Value (NPV) dan tingkat ketersediaan (availability) dari empat opsi O&M yang telah disebutkan di atas.

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

7

1. Menentukan opsi O&M yang memberikan Net Present Value (NPV) dan tingkat ketersediaan (availability) maksimal untuk pengelolaan PLTU batu bara.

2. Menentukan faktor yang paling sensitif mempengaruhi pencapaian Net

Present Value (NPV) dan tingkat ketersediaan (availability) dalam

pengelolaan PLTU batu bara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menghasilkan struktur model sistem dinamik sebagai

decision support system dalam menentukan mekanisme O&M PLTU batu bara

yang memberikan keuntungan maksimal. Tool ini sangat bermanfaat bagi PJB jika hendak memulai proyek pembangkit baru, baik sebagai pemilik aset maupun sebagai perusahan O&M. Sebagai pemilik aset, pemilihan O&M yang tepat untuk meningkatkan pengembalian aset (ROA atau ROE). Sedang sebagai perusahaan O&M, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menentukan strategi pengelolaan pembangkit yang tepat utuk memaksimalkan keuntungan. Karena model melibatkan pengukuran reliability yang merupakan fungsi waktu, metode ini juga bermanfaat dalam menentukan strategi O&M pembangkit existing (aset milik PJB sendiri) untuk menurunkan Biaya Pokok Persediaan (BPP).

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Objek penelitian adalah PLTU batu bara menggunakan teknologi

Pulverized Coal Boiler dengan kapasitas di atas 300 MW.

2. Struktur biaya yang dianalisis adalah sebatas biaya pada fase Operation

and Maintenance (O&M) dengan asumsi biaya akuisisi dan biaya disposal

dilakukan dengan skema pendanaan yang berbeda.

3. Faktor keandalan (reliability) peralatan yang dianalisis pada useful life

period dengan failure rate yang terdistribusi sesuai persamaan tertentu.

4. Sebagai boundary condition, obyek penelitian diposisikan sebagai pemilik aset.

8

9

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1. Model Bisnis Ketenagalistrikan

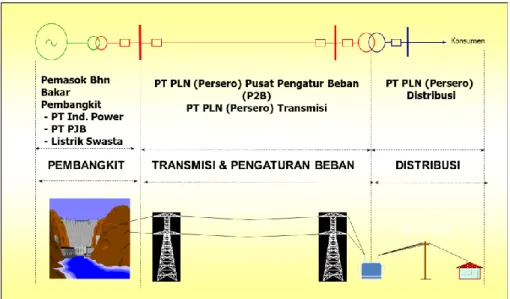

Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur usaha penyediaan tenaga listrik, yang di dalamnya terdiri atas aktivitas pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan/atau penjualan tenaga listrik. Gambar 2.1 secara mudah menjelaskan hal tersebut.

Gambar 2.1 Skema Penyediaan Tenaga Listrik (PJB Academy, 2015)

Masing-masing proses dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembangkit Tenaga Listrik

Pada area bisnis ini dilakukan konversi energi dari energi primer menjadi energi listrik. Jenis energi yang dikonversikan menentukan sebutan jenis pembangkit. Disamping dikelola PLN pembangkitan dan anak perusahaan, pemerintah membuka peluang swasta untuk berperan menyediakan tenaga listrik melalui skema Independent Power Producer (IPP),

10

maupun penjualan kelebihan energi listrik yang diproduksi industri untuk keperluan sendiri, disebut captive power.

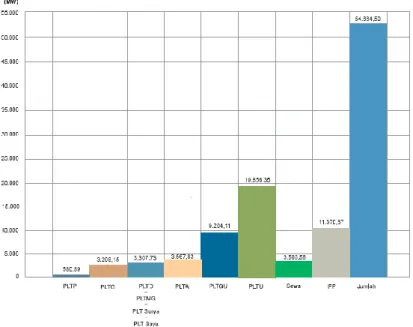

Pada akhir Desember 2016, total kapasitas terpasang dan jumlah unit pembangkit PLN (Holding dan Anak Perusahaan) mencapai 39.785,06 MW dan 5.235 unit, dengan 29.602,37 MW (74,41%) berada di Jawa. Total kapasitas terpasang meningkat 3,97% dibandingkan dengan akhir Desember 2015. Prosentase kapasitas terpasang per jenis pembangkit sebagai berikut : PLTU 19.856,35 MW (49,91%), PLTGU 9.204,11 MW (23,13%), PLTD 3.353,80 MW (8,43%), PLTA 3.567,83 MW (8,97%), PLTG 3.208,15 MW (8,06%), PLTP 580,89 MW (1,46%), PLT Surya dan PLT Bayu 13,93 MW (0,03%). Adapun total kapasitas terpasang nasional termasuk sewa dan IPP adalah 54.664,50 MW (PLN, 2017). Kapasistas terpasang pembangkit PLN sampai tahun 2016 diilustrasikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Kapasitas Terpasang Pembangkit Sampai Tahun 2016 (PLN, 2017)

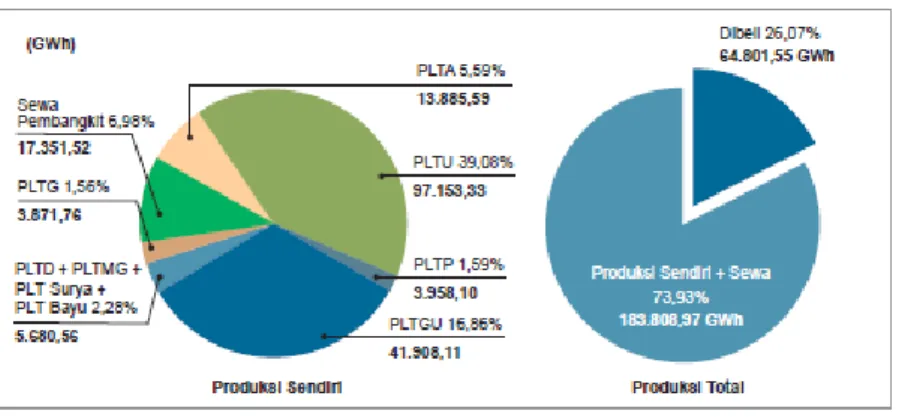

Adapun distribusi energi pada masing-masing jenis pembangkit dijelaskan pada gambar 2.3.

11

Gambar 2.3 Distribusi Energi Listrik Berdasar Jenis Pembangkit Tahun 2016 (PLN, 2017)

2. Transmisi Tenaga Listrik

Listrik yang diproduksi pembangkit listrik, dinaikkan tegangannya dan disalurkan untuk mendekati konsumen. Tegangan kerja pada sistem transmisi bervariasi sesuai peruntukan, mulai 500 kV sampai 25 kV. Berbeda dengan pembangkitan yang memberikan peluang swasta berkontribusi, pada area transmisi berlaku sistem single buyer. Energi listrik harus dijual ke PLN, yang dalam hal ini diwakili oleh PLN Transmisi. Selanjutnya dilakukan dispatching energi listrik oleh PT PLN (Persero) Pusat Pengaturan Beban (selanjutnya disebut P2B) menurut sistem keandalan dan keekonomian. Di sini berlaku

merit order system, bahwa urutan pembangkit yang dipanggil beroperasi

adalah berdasar peringkat Rp/kWh dari sisi biaya bahan bakar. Semakin murah sebuah pembangkit, maka peluang berproduksi akan semakin besar. Derajat utilisasi pembangkit dinyatakan dalam Capacity Factor (CF). Data Rp/kWh beberapa jenis pembangkit dijelaskan pada Tabel 2.1

Pada akhir tahun 2016, total panjang jaringan transmisi mencapai 44.065,42 kms, yang terdiri atas jaringan 500 kV sepanjang 5.056,27 kms, 275 kV sepanjang 1.856,48 kms, 150 kV sepanjang 32.423,02 kms, 70 kV sepanjang 4.669,32 kms dan 25 & 30 kV sepanjang 60,33 kms.

12

Tabel 2.1 Rata-rata Biaya Pembangkitan Periode 2011-2016

Tahun PLTA PLTU PLTD PLTG PLTP PLTGU PLTS

Rata-rata 2011 155,79 588,47 2.536,85 2.260,96 792,61 960,58 - 1.051,14 2012 155,87 810,14 3.168,58 2.362,99 1.121,50 1.001,80 - 1.217,28 2013 166,66 719,52 3.286,13 2.954,28 1.103,50 1.159,20 - 1.206,67 2014 189,19 726,37 3.064,30 2.892,80 1.306,88 1.335,74 - 1.296,73 2015 211,19 541,78 7.969,86 3.306,22 879,83 1.054,99 6.624,36 920,22 2016 271,90 532,38 1.828,39 3.103,64 1.016,37 1.085,07 5.853,84 856,28 *) Tahun 2011 tidak termasuk sewa pembangkit

Sumber : PLN, 2017

Total panjang jaringan distribusi sepanjang 887.241,07 kms, terdiri atas JTM sepanjang 359.747,24 kms dan JTR sepanjang 527.493,83 kms. Kapasitas terpasang trafo gardu induk sebesar 98.898 MVA, meningkat 6,74% dari tahun sebelumnya. Jumlah trafo gardu induk sebanyak 1.573 unit, terdiri atas trafo sistem 500 kV sebanyak 58 unit, sistem 275 kV sebanyak 16 unit, sistem 150 kV sebanyak 1.291 unit, sistem 70 kV sebanyak 206 unit, dan sistem< 30 kV sebanyak 2 unit. Kapasitas terpasang dan jumlah trafo gardu distribusi menjadi 50.099 MVA dan 433.511 unit. Kapasitas terpasang dan jumlah trafo mengalami peningkatan masing-masing sebesar 6,30% dan 6,90% (PLN, 2017).

3. Distribusi Tenaga Listrik, dan / atau Penjualan Tenaga Listrik

Area ini merupakan frontliner bisnis PLN, yang saat ini dipercayakan kepada PLN Distribusi. Unit ini mengelola sistem distribusi listrik pada tegangan rendah 20 kV dan kemudian menjual ke masing-masing rumah pelanggan

Jumlah energi listrik terjual pada tahun 2016 sebesar 216.004,32 GWh meningkat 6,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Kelompok pelanggan Industri mengkonsumsi 68.145,32 GWh (31,55%), Rumah Tangga 93.634,63 GWh (43,35%), Bisnis 40.074,38 GWh (18,55%), dan Lainnya (sosial, gedung pemerintah dan penerangan jalan umum) 14.149,99 GWh (6,55%). Penjualan energi listrik untuk kelompok pelanggan yaitu Rumah Tangga, Bisnis, Industri dan Lainnya mengalami peningkatan masing-masing sebesar 5,58%, 8,37%,

13

6,35% dan 7,96%. Jumlah pelanggan pada akhir tahun 2016 sebesar 64.282.493 pelanggan meningkat 5,09% dari akhir tahun 2015. Harga jual listrik rata rata per kWh selama tahun 2016 sebesar Rp 991,37 lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.034,50 (PLN, 2017).

2.2. Pengelolaan Pembangkit Tenaga Listrik

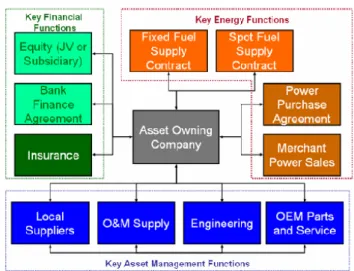

Pengelolaan pembangkit listrik merupakan bisnis dengan teknologi tinggi dan padat modal. Untuk itu pengelolaan pembangkit saat ini melibatkan beberapa pihak yang masing-masing saling bersinergi. Mercer (2009) menjelaskan hubungan beberapa stakeholder tersebut dalam block diagram seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Persyaratan Kunci Fungsional Pembangkitan Tenaga Listrik (Mercer, 2009)

Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis

ketenagalistrikan terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu fungsi finansial, fungsi energi, dan fungsi manajemen aset. Kelompok pertama mengelola aspek keuangan, termasuk hutang, manajemen saham, dan mitigasi risiko keuangan. Pada fase pembangunan, keputusan mengenai struktur pendanaan ataupun investasi besar pada fase pengoperasian.

14

Beberapa risiko selama pengoperasian pembangkit yang tidak bisa dimitigasi, bisa ditranser ke pihak lain. Long Term Part and Services Agreement

(LTPSA) kepada vendor maupun asuransi menjadi opsi dalam mentransfer risiko.

Pada skema LTPSA, vendor menjamin ketersediaan part utama beserta jasa pemeliharaan. Sedangkan asuransi akan menangani risiko terkait kerusakan pembangkit yang terjadi tiba-tiba dan tanpa unsur kesengajaan, sesuai polis yang dibeli. Pihak pemilik aset atau pelaksana jasa O&M akan membayar premi setiap tahun. Dan pada saat klaim, terdapat biaya risiko tanggung sendiri (deductible) yang harus dikeluarkan (Grace, 2005).

Kunci penting kedua mengenai manajemen energi, meliputi penyediaan energi primer dan penjualan energi tenaga listrik. Bisa dikatakan, aspek ini merupakan risiko terbesar pada pengelolaan bisnis pembangkitan karena terkait sustainibilitas bisnis. Pemilik aset memitigasi risiko penjualan ini melalui kontrak

Power Purchase Agreement (PPA) jangka panjang. Hal yang sama juga dilakukan

unuk penyediaan energi primer. Bahkan untuk menjaga harga yang biasanya dinyatakan dalam mata uang asing, dilakukan hedging.

Kunci penting ketiga terkait aktivitas manajemen aset fisik, termasuk operasi-pemeliharaan pembangkit, enjinering, pengadaan, dan logistik. Di sini, pemilik aset memiliki banyak opsi untuk dipilih sehingga aset pembangkit mampu memberikan nilai pengembalian aset maksimal. Optimasi beberapa opsi terkait aktivitas O&M tersebut, merupakan fokus pada tesis ini.

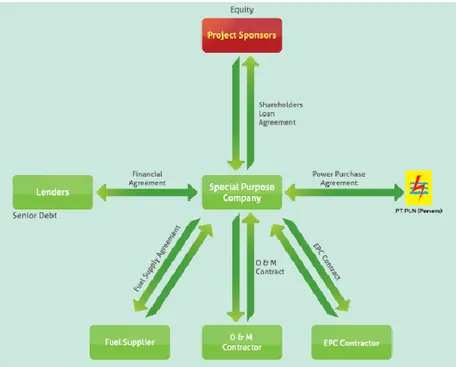

Divisi Independent Power Producer (IPP) PLN memberikan penjelasan senada dengan yang dipaparkan Mercer (2009) di atas sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.5. Pada gambar tersebut dijelaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap aktivitas. Diantaranya project sponsor bertanggung jawab pada pemodalan, lender terkait kontrak pendanaan, fuel supplier terkait suplai energi primer, O&M contractor untuk mengelola operasional pembangkit, EPC

contractor bertanggung jawab selama fase pembangunan, dan tentu saja PLN

15

Gambar 2.5 Skema Bisnis Pembangkitan Tenaga Listrik di Indonesia (PLN, 2013)

Adanya O&M contractor merupakan metode baru di PLN Group seiring bertambahnya pembangkit yang dimiliki IPP. Pada masa sebelumnya, seluruh aset pembangkit PLN dikelola mandiri oleh PLN maupun anak perusahaannya. Namun pada era sekarang, pengelolaan beberapa aset pembangkit PLN juga diserahkan ke perusahaan lain. Bahkan anak perusahaan PLN, seperti PJB dan Indonesia Power sudah lebih 10 tahun ini juga merambah bisnis jasa O&M untuk pembangkit IPP. Di sisi PLN group, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan terkait skema bisnis ini. Sebagai pemilik aset, PLN group harus mampu memilih metode O&M yang tepat untuk meningkatkan pengembalian aset (ROA atau ROE). Sedang sebagai perusahaan O&M, PLN Group berkepentingan untuk menentukan strategi pengelolaan pembangkit yang tepat utuk memaksimalkan keuntungan.

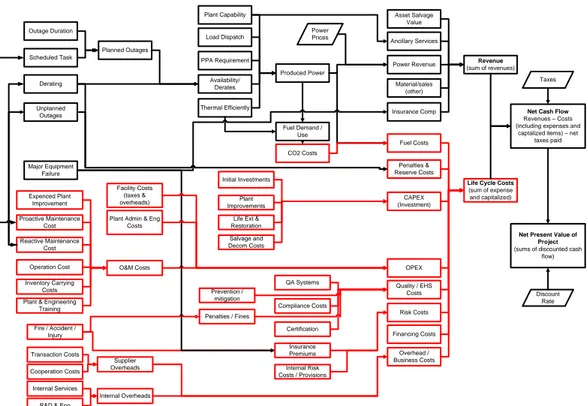

Secara sederhana, untuk memaksimalkan laba (net cash flow) dilakukan dengan memaksimalkan pendapatan dan dengan meminimalkan biaya. Electrical

Power Research Institue (EPRI) sebagai bagian program Risk-Informed Asset Management Management (RIAM), memberikan peta teknik dan ekonomi yang di

16 Outage Duration Scheduled Task Derating Unplanned Outages Planned Outages Plant Capability Load Dispatch PPA Requirement Availability/ Derates Thermal Efficiently Major Equipment Failure Fuel Demand / Use CO2 Costs Produced Power Power Prices Asset Salvage Value Ancillary Services Power Revenue Material/sales (other) Insurance Comp Revenue (sum of revenues) Expenced Plant Improvement Proactive Maintenance Cost Reactive Maintenance Cost Operation Cost Inventory Carrying Costs Plant & Engineering

Training Fire / Accident /

Injury Transaction Costs Cooperation Costs

R&D & Eng Internal Services Internal Overheads Supplier Overheads O&M Costs Facility Costs (taxes & overheads) Plant Admin & Eng

Costs

Initial Investments Plant Improvements

Life Ext & Restoration Salvage and Decom Costs Prevention / mitigation Penalties / Fines QA Systems Compliance Costs Certification Insurance Premiums Internal Risk Costs / Provisions Fuel Costs Penalties & Reserve Costs CAPEX (Investment) OPEX Quality / EHS Costs Risk Costs Financing Costs Overhead / Business Costs

Life Cycle Costs

(sum of expense and capitalized)

Net Cash Flow

Revenues – Costs (including expenses and

captalized items) – net taxes paid

Net Present Value of Project

(sums of discounted cash flow)

Discount Rate Taxes

Gambar 2.6 Peta Teknik/Ekonomi Pengelolaan Pembangkit (Silter, 2002)

Gambar 2.6 menunjukkan bagaimana aktivitas fisik bersama proses internal dan eksternal berinteraksi dan berdampak pada aspek pendapatan dan biaya. Dalam hal ini, sangat penting bagi asset manager untuk memperhatikan hubungan dalam peta tersebut. Sebagai contoh, pendapatan sangat tergantung dengan ketersediaan (availability) dan kapasitas pembangkit, dimana keduanya sangat dipengaruhi oleh planned dan unplanned maintenance. Adapun kegagalan peralatan berdampak pada unplanned maintenance.

Pelaksanaan manajemen aset bersifat end to end, artinya berfokus sejak aset tersebut diadakan, dioperasikan, dipelihara, hingga dilimbahkan ketika usia teknis dan ekonomisnya telah berakhir, atau diistilahkan selama periode penuh life

cycle. Barret (2007) menjelaskan Asset Life Cycle Management sebagai sebuah

proses pengelolaan aset selama periode aset tersebut dirancang dan dibangun

(acquisition) sampai saat pembongkaran dan pembuangan (disposal). Secara

17

1. Acquisition

Akuisisi mencakup aktivitas desain, modifikasi, pengadaan, konstruksi dan commisssioning dimana biaya yang akan dikeluarkan menjadi pertimbangan untuk mendapatkan keuntungan.

2. Operation

Periode operasi mencakup pengendalian aset dari hari kehari dalam keseluruhan dari siklus hidup aset selama dapat berfungsi sesuai dengan desainnya. Dalam periode tersebut, aset harus dimonitor dengan tepat dan ditingkatkan untuk mengantisipasi berbagai perubahan kondisi atau kebutuhan operasional.

3. Maintenance

Kegiatan pemeliharaan meliputi inspection, condition monitoring, pengujian pengujian, refurbishment, dan atau life-extension. Penggantian suatu equipment aset juga termasuk sebagai proses pemeliharaan dari sistem aset.

4. Disposal

Fase ini dilakukan ketika aset tidak diperlukan lagi karena sudah tidak ekonomis untuk dioperasikan atau direhabilitasi. Dalam fase ini dapat dilakukan review terhadap tipe aset, konfigurasi, maupun lokasinya. Begitu juga dapat ditinjau proses ataupun output yang dihasilkan, apakah masih relevan dengan strategi perusahaan atau tidak. Kegiatan dalam fase ini meliputi identifikasi, perencanaan tindakan untuk memperpanjang umur, pembongkaran, penon-aktifkan atau membuang aset, dan memastikan pembuangan yang dilakukan secara bertanggung jawab dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai lingkungan hidup.

18

Gambar 2.7 Asset Life Cycle (Barret, 2007)

Terkait peta teknik/ekonomi yang dikemukakan Silter (2002) dan juga konsep asset life cycle (Barret, 2007), penting juga untuk diperhatikan bahwa sebagian aktivitas pada peta Gambar 2.6 terjadi pada fase operasional pembangkit dimana manajemen O&M memegang kendali atasnya. Namun di sisi lain, beberapa

aktivitas terjadi selama fase konstruksi, seperti pemilihan jenis

pembangkit/peralatan, lokasi, kapasitas terpasang, atau struktur pemodalan. Beberapa aspek tersebut bersifat given, dan tidak bisa dioptimasikan (Mercer, 2009).

Pemodelan tesis ini mengadopsi peta pada Gambar 2.6 di atas, khususnya yang terjadi pada fase operation dan maintenance pembangkit. Beberapa struktur biaya dan aktivitas juga disesuaikan dengan yang ada di PJB atau PLN sehingga cukup mewakili riil kondisi pembangkit di Indonesia.

2.3. Alih Daya Pengelolaan Pembangkit Listrik

Banyak referensi menyebutkan definisi alih daya (outsourcing). Salah satunya mendefinisikan alih daya sebagai sebuah proses untuk mentransfer aktivitas untuk dikerjakan pihak lain (Campbell, 1995). Definisi menarik disampaikan oleh Hiemstra dan Van Tilburg yang menjelaskan istilah non capacity outsourcing. Jika

capacity outsourcing didefinisikan sebagai jenis jasa yang banyak digunakan

perusahaan untuk menyediakan tambahan kapasitas untuk musim khusus atau periode peak permintaan, maka non capacity dimaksudkan bahwa suplier

PLAN-NING ACQUI- SITION OPERATION & MAINTENANCE DISPO-SAL

19

mengambil alih sebagain nilai perusahaan dalam periode kontrak jangka panjang (Fill and Visser, 2001).

Pemilik aset pembangkit listrik mengalihdayakan pengelolaan pembangkit dengan tiga alasan utama : pengurangan biaya, strategi penyediaan tenaga kerja untuk bidang non inti, dan juga untuk mentransfer risiko.

(1) Alih Daya untuk Tujuan Pengurangan Biaya

Dalam perspektif bisnis, pemilik aset pembangkit akan berusaha menyeimbangkan antara pendapatan dan biaya. Kebijakan alih daya seringkali dianggap sebagai salah satu cara untuk menekan biaya pada sebagian produk, fungsi, atau departemen. Jika biaya kontrak operasional lebih murah dibandingkan dikerjakan sendiri, maka alih daya dinilai sebagai keputusan yang tepat (Fill dan Fisher, 2001). Model ini mengasumsikan bahwa efisiensi penjualan dan spesialisasi dapat dicapai jika masing-masing bagian fokus pada kompetensi mereka. Selain itu, dengan kebijakan alih daya, perusahaan akan memiliki banyak kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan investor yang akan meningkatkan produktivitasnya.

Mengalihkan biaya yang timbul jika dikerjakan tenaga internal harus dibandingkan dengan biaya yang timbul terkait proses alih daya. Dyer (1997) membagi biaya alih daya menjadi empat bagian, yaitu :

(a) Biaya pemilihan suplier

(b) Biaya penyusunan kontrak, termasuk diantaranya proses negosiasi, penulisan kontrak, dan biaya legal

(c) Biaya monitoring untuk memastikan bahwa suplier menjalankan kontrak yng telah disepakati

(d) Biaya yang ditimbulkan setelah kontrak, diantaranya perjanjian ulang maupun sanksi jika suplier tidak menaati perjanjian.

Sebetulnya belum ada metode yang baku untuk mengkalkulasi biaya alih daya dibandingkan dengan keuntungan karena setiap perusahaan memiliki struktur organisasi dan pembiayaan yang bersifat spesifik. Disamping itu juga terkait dengan tipe kontrak dan kemampuan yang berbeda-beda (Mercer, 2009).

20

(2) Alih Daya Sebagai Strategi Pemenuhan Tenaga Kerja untuk Bidang non Inti

Meskipun biaya menjadi faktor penting, namun banyak peneliti tidak menjadikan biaya sebagai satu-satunya faktor sebagai keputusan alih daya. Lebih dari itu, mereka menganggap kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi inti, juga harus diperhatikan dalam menentukan kebijakan alih daya. Dengan skema ini, perusahaan memilih fokus pada kompetensi intinya, adapun pemenuhan kompetensi non inti dipenuhi oleh alih daya. Hal ini senada dengan definisi strategic outsourcing yang dipaparkan oleh Holcomb dan Hitt (2007), yaitu “suatu pengaturan yang muncul ketika perusahaan mengandalkan pada pasar yang banyak pesaing, dimana terdapat kebutuhan perusahaan tersebut untuk meningkatkan spesialisasi dari yang ada sekarang, sesuai tata nilai perusahaan.” Quinn dan Hilmer (1994) menguatkan bahwa perusahaan dapat menggunakan alih daya agar sumber daya yang dimiliki dapat fokus pada kompetensi inti dan memberikan nilai tambah pada pelanggan.

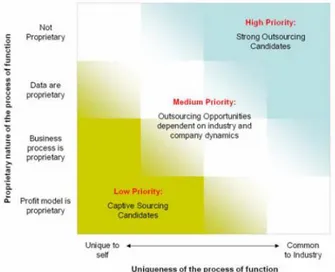

Gottfredson, Puryear, dan Philips (2005) memberikan gambaran bagaimana memutuskan apakah pengelolaan bisnis lebih menguntungkan menggunakan sumber daya internal atau dialihdayakan, berdasarkan tingkat keunikan bisnis dan kepemilikan kemampuan dan pengetahuan. Hal tersebut dijelaskan pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8 Pengambilan Keputusan Alih Daya Berdasar Jenis Bisnis dan Ketersediaan Kompetensi (Gottfredson, et.al, 2005)

21

Pada Gambar 2.8 tersebut nampak bahwa sisi kiri bawah menggambarkan bisnis inti dan merupakan profit center, untuk itu lebih menguntungkan jika dikerjakan sendiri. Sebaliknya pada sisi kanan atas, mengingat proses bisnis merupakan hal umum di industri sedangkan secara internal minim kemampuan, maka kondisi tersebut tepat untuk dialihdayakan.

Beberapa tahun belakangan, beberapa perusahaan di Indonesia (selain PLN) masuk dalam bisnis pembangkit tenaga listrik. Selain berupa kelebihan energi (captive power) yang dijual ke PLN, pembangunan pembangkit listrik memang bentuk diversifikasi dari produk utamanya. Sebagai perusahaan oil

and gas, PT Pertamina saat ini memiliki 4 unit PLTP dengan total kapasitas

437 MW (http://pge.pertamina.com/wilayah-kerja.aspx). PT Bukit Asam saat

ini mengelola PLTU Banjarsari (2 x 110 MW) dan sedang menyelesaikan pembangun PLTU mulut tambang Sumsel 8 (2 x 620 MW) yang diperkirakan beroperasi pada 2019. Sebagai perusahaan tambang batu bara, PT Bukit Asam memiliki cadangan batu bara 7,29 miliar ton dan cadangan tertambang 1,99 miliar ton. Hal ini cukup potensial untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik.

PT Pertamina maupun PT Bukit Asam hanya beberapa contoh perusahaan non PLN yang mulai merambah bisnis ketenagalistrikan. Mengingat pembangkit listrik bukan kompetensi inti mereka, maka kebijakan alih daya O&M pembangkit dirasa cukup menguntungkan.

(3) Alih Daya untuk Mentransfer Risiko

ISO31000 mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran. Pemilik aset pembangkit merencanakan progam untuk mengurangi risiko melalui program enjiniring, sistem kualitas, pengembangan kompetensi teknis. Selain itu juga dilakukan kontrak penyediaan energi primer, hedging keuangan, asuransi maupun mentransfer risiko ke perusahaan jasa O&M (Grace, 2005).

Volatilitas biaya menjadi isu penting bagi pemilik aset pembangkit karena penggunaan teknologi tinggi. Schimoller (1998) mengingatkan bahwa biaya O&M bisa berpengaruh sangat signifikan terhadap fluktuasi biaya

22

tersebut. Meskipun biaya O&M hanya berkisar 15% dari seluruh life cycle cost,

namun angka ini bisa fluktuatif sampai 20% yang disebabkan oleh biaya

spare part, usia ekonomis peralatan, maupun kepegawaian. Untuk memitigasi risiko ini, pemilik aset biasa membuat klausul dalam kontrak bahwa biaya O&M sebagai fixed price baik untuk planned maupun unplanned maintenance, artinya risiko volatilitas biaya ditanggung oleh suplier O&M.

Namun perlu diingat, semakin besar proporsi risiko yang dialihkan ke suplier, maka suplier O&M akan menarik “premi” yang lebih tinggi. Untuk itu pemilik aset harus bijak merencanakan mitigasi risiko, antara dialihkan melalui alih daya atau ke program lain, misalkan asuransi, atau justru risiko dikelola sendiri oleh pemilik aset, yang semuanya tergantung dari selera risiko (risk

apetite) manajemen.

Khususnya untuk pembangkit yang dimiliki IPP, Kulkarni et.al (2013) meneliti pembangkit IPP di India. Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa kebijakan alih daya O&M dipandang cukup menguntungkan. Diantaranya sebagai berikut :

1. Keterbatasan Pengalaman Sebelumnya

Fase awal pengoperasian pembangkit memiliki risiko yang besar terkait keandalan dan efisiensi. Disamping karena karakteristik peralatan yang mengalami fase infant mortality, trend ini akibat keterbatasan kompetensi terkait O&M. Seperti diketahui, latar belakang IPP tidak selalu dari perusahaan pembangkit listrik. Dari total IPP di India, sekitar 65% memiliki pengalaman mengelola pembangkit tidak lebih 25 tahun.

2. Sedikitnya Ketersediaan Sumber Daya Manusia

SDM yang berpengalaman di sektor ketenagalistrikan tidak banyak.

Data Central Electricity Authority (CEA) menjelaskan jumlah tenaga kerja di

bidang kelistrikan di India menurun 33 % dari periode 1997-2002 sampai 2007-2012. Adapun ahli di bidang commissioning tercatat hanya sekitar 27.000 orang selama periode 2012-2017. Hal ini menyebabkan alihdaya O&M menjadi opsi yang cukup menguntungkan.

23

3. Antisipasi Keterlambatan Pre-Commisionning dan Commisionning

Aktivitas commisionning membutuhkan keahlian yang tinggi, dimana hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan. Pekerjaan commissioning sangat tepat jika diserahkan kepada perusahaan yang kompeten dan mengkhususkan bisnisnya dalam bidang tersebut.

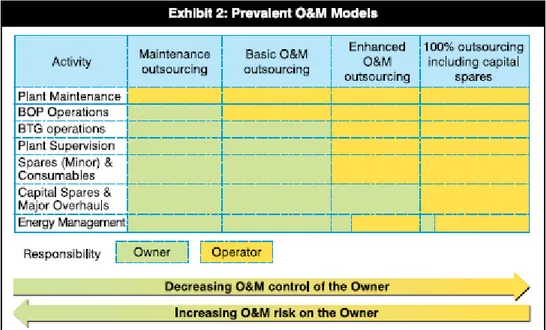

Kulkarni, et.al (2013) juga menjelaskan beberapa model alih daya yang dibedakan berdasar ruang lingkup pekerjaannya. Ada empat model yang dia jelaskan, yaitu : (1) Mantenance outsourcing, (2) Basic O&M outsourcing, (3)

Enhanced O&M outsourcing, dan (4) 100% outsourcing including capital spares.

Dijelaskan pula ruang lingkup pekerjaan dan kewenangannya yang dibedakan antara fungsi asset owner dan asset operator. Secara lebih jelas, model alih daya yang dikemukakan Kulkarni, et.al (2013) dijelaskan pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9 Model Outsourcing Berdasar Lingkup Pekerjaan (Kulkarni, 2013)

Di Indonesia, pemerintah memberikan payung legal bagi alih daya, yang diterjemahkan sebagai menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 tahun

24

2012 pasal 3 (2) menjelaskan syarat penyerahan pekerjan ke perusahaan lain, antara lain :

a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan;

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, dimaksudkwan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar seuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjan;

c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

d. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

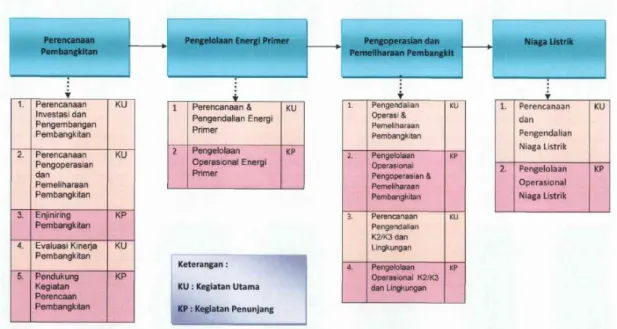

Menindaklanjuti Peraturan Menteri tersebut, Asosiasi Perusahaan Penyedia Listrik Nasional (Appelin) menetapkan alur proses pelaksanaan pekerjaan usaha ketenagalistrikan. Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.10, diagram alur kegiatan proses pelaksanaan pekejaan, dikelompokkan menjadi : usaha penyediaan tenaga listrik, usaha pendukung penyediaan tenaga listrik, dan fungsi pendukung. Untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dibagi lagi menjadi unit pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Hal ini telah banyak dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk pembangkitan dibagi lagi menjadi aktivitas perencanaan pembangkitan, pengelolaan energi primer, pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, dan niaga listrik.

25

Gambar 2.10 Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan Usaha Ketenagalistrikan (Appelin, 2013)

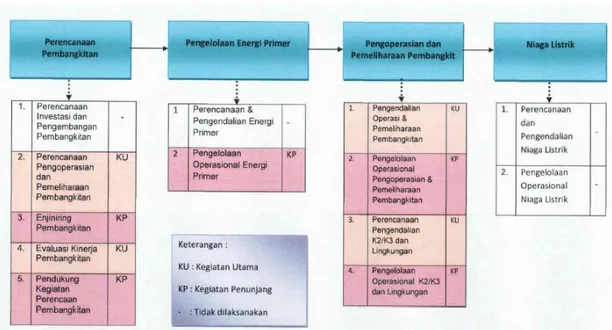

Direksi PJB juga meluncurkan Surat Keputusan (SK) No

089.K/010/DIR/2013 mengenai Alur Proses Pelaksanaan Pekerjaan sebagai pedoman teknis pelaksanaan alih daya pengelolaan pembangkit listrik. Pada SK tersebut dikenalkan beberapa definisi sebagai berikut :

Asset owner adalah pemilik aset yang secara penuh memiliki hak untuk

mengelola aset dan menentukan kebijakan pengelolaan aset

Asset manager adalah organisasi yang berfungsi untuk melaksanakan

perenanaan dan penetapan kriteria aset, serta menetapkan kerangka acuan kerja dan menentukan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kebijakan pengelolaan aset

Aset operator adalah organisasi yang melaksanakan pengoperasian dan

pemeliharaan aset serta melaksanakan set up, implementasi dan pengelolaan sistem informasi terpadu sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan oleh asset manager

Pekerjaan utama adalah semua jenis pekerjaan yang dilaksanakan secara

26

Pekerjaan penunjang adalah semua jenis pekerjaan yang dilaksanakan secara

berkesinambungan, diserahkan Perusahaan (PJB) kepada perusahaan lain Lebih lanjut, SK tersebut menjelaskan kewenangan PJB untuk aset yang dimiliki sendiri adalah sebagai asset owner-asset manager-asset operator. Adapun terkait aset yang dimiliki PLN atau perusahaan pembangkit lain (IPP), peran PJB sebatas Asset Manager-Aset Operator. Alur proses bisnis sebagai asset owner-asset

manager-asset operator dijelaskan pada Gambar 2.11. Sedangkan alur proses bisnis

sebagai asset manager-asset operator dijelaskan pada Gambar 2.12.

Gambar 2.11 Alur Proses Bisnis Sebagai Asset Owner-Asset Manager-Asset Operator (PJB, 2013).

27

Gambar 2.12 Alur Proses Bisnis Sebagai Asset Manager-Asset Operator (PJB, 2013).

Model dalam tesis ini akan mengadopsi model yang dikemukakan oleh Kulkarni, et. al (2013) disesuaikan dengan alur proses bisnis sesuai SK Direksi No 089.K/010/DIR/2013.

2.4. Penelitian Terdahulu

Mercer (2009) melakukan penelitian mengenai evaluasi keputusan outsourcing untuk jasa Operation and Maintenance (O&M) pembangkit listrik. Terdapat beberapa alternatif dalam pengelolaan O&M pembangkit yang dioptimasi dalam penelitian tersebut, yaitu : (1) semua scope pekerjaan dilakukan internal, (2)

outsourcing untuk configuration maintenance dan major maintenance, (3) outsourcing untuk configuration maintenance, major maintenance, dan operation support, (4) semua jenis pemeliharaan dan operational support, (5) full operation and maintenance. Dalam pengambilan keputusan dipergunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Kriteria yang dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah

life cycle cost, pengaruh reliability dan availability, aspek kualitas, unjuk kerja

LK3, dan overhead dan biaya transaksi. Penentuan nilai dalam AHP dilakukan melalui Delphi Technique dengan mewawancarai responden yang dipandang

28

mumpuni. Kemudian dilakukan pairwise comparison sehingga diperoleh nilai yang konsisten. Untuk memastikan keputusan benar, dilakukan uji sensitivitas dan pembandingan dengan data real dari pembangkit.

AHP merupakan teknik yang cukup sederhana dalam pengambilan keputusan. Metode ini cukup mumpuni dalam mengkalkulasi aspek yang bersifat

tangible dan intangible. Kendati demikian, banyak pihak mengkritisi AHP sebagai tool pengambilan keputusan. Hartwitch (1999) mengatakan bahwa AHP tidak

memberikan panduan baku mengenai struktur permasalahan yang harus diselesaikan. Teknik ini juga memiliki kendala terkait pembentukan hierarki, kriteria, alternatif, dan mekanisme agregasi pendapat, terlebih jika diantara para ahli terkendala jarak geografis dan waktu.

Karena AHP bersumber dari keahlian seseorang, maka keputusan dari AHP berisiko cacat jika ahli yang menjadi nara sumber tersebut salah dalam memberikan pertimbangan. AHP tidak mengijinkan perubahan keputusan di tengah jalan, harus diulang lagi dari awal. Disamping itu, AHP hanya berupa model matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk (Hartwitch, 1999).

Penelitian yang dilakukan Mercer (2009) menyimpulkan bahwa jumlah jasa yang dialihdayakan sangat bergantung dengan jenis dan strategi yang dipergunakan. Jika generalisasi dapat dibuat, tidak ada satu model yang dipakai pada seluruh paket jasa O&M. Setiap perusahaan hendaknya melakukan evaluasi

plant asset management berdasar kompetensi mereka, kekuatan, dan strategi

perusahaan.

Pemodelan pemilihan strategi O&M yang benar seharusnya fungsi waktu. Kontrak Power Purchase Agreement (PPA) maupun kontrak jasa O&M biasanya berlangsung untuk waktu yang lama. Perubahan-perubahan sangat mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Metode AHP tidak bisa menjawab perubahan kondisi pada time frame yang panjang. Penelitian mengenai pembangkitan tenaga listrik pada short atau medium-term model sudah banyak dilakukan (Sanchez, et al., 2012) namun longterm model masih menjadi area yang belum banyak dieksplorasi (Kagiannas et al., 2004).