2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi dan Klasifikasi Keong Mas (Pomacea canaliculata)

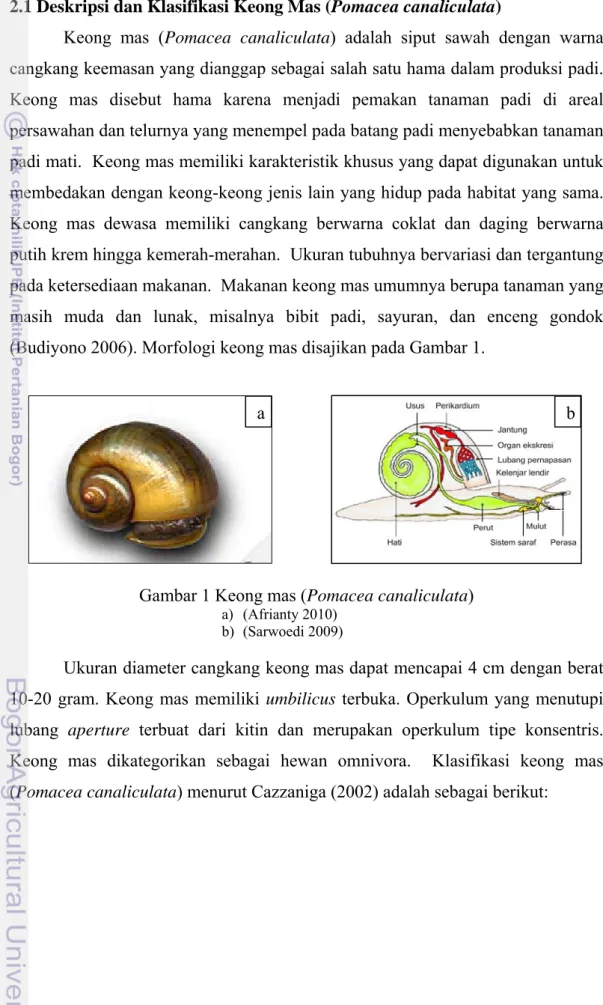

Keong mas (Pomacea canaliculata) adalah siput sawah dengan warna cangkang keemasan yang dianggap sebagai salah satu hama dalam produksi padi. Keong mas disebut hama karena menjadi pemakan tanaman padi di areal persawahan dan telurnya yang menempel pada batang padi menyebabkan tanaman padi mati. Keong mas memiliki karakteristik khusus yang dapat digunakan untuk membedakan dengan keong-keong jenis lain yang hidup pada habitat yang sama. Keong mas dewasa memiliki cangkang berwarna coklat dan daging berwarna putih krem hingga kemerah-merahan. Ukuran tubuhnya bervariasi dan tergantung pada ketersediaan makanan. Makanan keong mas umumnya berupa tanaman yang masih muda dan lunak, misalnya bibit padi, sayuran, dan enceng gondok (Budiyono 2006). Morfologi keong mas disajikan pada Gambar 1.

b a

Gambar 1 Keong mas (Pomacea canaliculata)

a) (Afrianty 2010) b) (Sarwoedi 2009)

Ukuran diameter cangkang keong mas dapat mencapai 4 cm dengan berat 10-20 gram. Keong mas memiliki umbilicus terbuka. Operkulum yang menutupi lubang aperture terbuat dari kitin dan merupakan operkulum tipe konsentris. Keong mas dikategorikan sebagai hewan omnivora. Klasifikasi keong mas (Pomacea canaliculata) menurut Cazzaniga (2002) adalah sebagai berikut:

Filum : Moluska Kelas : Gastropoda Subkelas : Prosobranchiata Ordo : Mesogastropoda Famili : Ampullariidae Genus : Pomacea

Spesies : Pomacea canaliculata

Keong mas hidup di kolam, sawah beririgasi dan kanal. Keong mas membenamkan diri pada tanah lembab selama musim kering. Keong mas dapat bertahan hidup hingga 6 bulan dengan cara menutup operkulum dan membenamkan diri dalam tanah. Keong mas menjadi aktif kembali ketika tanah tempat hidupnya tergenang air. Keong mas dapat bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang keras, misalnya pada perairan tercemar atau perairan yang memiliki kandungan oksigen terlarut rendah, karena keong mas memiliki insang (ctenidium) dan organ menyerupai paru-paru, sehingga dapat bertahan hidup di dalam dan di luar air (DA-PhilRice 2001).

2.2 Komposisi Kimia Keong Mas (Pomecea canaliculata)

Keong mas cukup potensial sebagai sumber protein hewani. Keong mas memiliki kandungan gizi lain yakni kalori dan karbohidrat. Keong mas juga mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa mineral yang ditemukan dalam daging keong mas antara lain kalsium, natrium, kalium, fosfor, magnesium, seng, dan zat besi. Tabel 1 berikut menunjukkan kandungan mineral daging keong mas (Pambudi 2011).

Tabel 1 Kandungan mineral keong mas Komposisi mineral makro Kadar (bk) (mg/100 gr) Komposisi mineral mikro Kadar (bk) (mg/100 gr) Kalsium 7593,81 Besi 44,16 Natrium 620,84 Seng 20,57

Kalium 824,84 Selenium Tidak terdeteksi

Fosfor 1454,32 Tembaga Tidak terdeteksi

Magnesium 238,05

Komposisi kimia keong mas dinyatakan dalam persentase dari unsur-unsur air, abu, protein, dan lemak. Komposisi kimia bahan baku sangat bervariasi, tergantung pada ukuran, kelamin, tingkat kematangan seksual, maupun waktu penangkapan biota. Komposisi kimia daging keong mas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Komposisi kimia keong mas

Komposisi kimia Nurjanah et al. (1996) Susanto (2010) Pambudi (2011) Kadar air 84,70 % (bb) 81,19 % (bb) 81,50 % (bb) Kadar protein 9,33 % (bb) 10,30 % (bb) 7,58 % (bk) Kadar lemak 0,91 % (bb) 0,51 % (bb) 2,10 % (bk) Kadar abu 1,43 % (bb) 4,07 % (bb) 9,03 % (bk)

2.3 Lemak

Lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi dapat diekstraksi dengan pelarut nonpolar. Senyawa organik ini terdapat dalam semua sel dan berfungsi sebagai sumber energi, komponen struktur sel, sebagai simpanan bahan bakar metabolik, sebagai komponen pelindung dinding sel, dan juga sebagai komponen pelindung kulit vertebrata (Girindra 1987). Lemak juga berperan sebagai sumber energi dan pelarut vitamin. Babu et al. (2010) menyatakan bahwa lemak menyumbangkan 9,45 kcal/g dan bertindak sebagai carrier untuk vitamin A, D, E, dan K.

Suatu molekul lemak tersusun dari satu hingga tiga asam lemak dan satu gliserol. Jumlah asam lemak pada gugus gliserol membuat molekul lemak diklasifikasikan menjadi monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Gambar 2 menunjukkan struktur lemak berdasarkan jumlah asam lemak gugus gliserol.

Lemak pada daging keong mas akan mengalami beberapa perubahan setelah keong mas mati, salah satunya adalah autooksidasi lemak. Autooksidasi yang terjadi menyebabkan perubahan bau, warna dan tekstur. Ketengikan merupakan indikator utama dari kerusakan lemak dan minyak. Proses oksidasi lemak yang menimbulkan aroma tengik membuat makanan menjadi tidak enak.

Proses autooksidasi lipid melalui tiga tahap reaksi yaitu inisiasi, propagasi dan terminasi. Inisiasi ditandai dengan terlepasnya atom hidrogen dari molekul asam lemak (LH) sehingga terbentuk radikal bebas alkil (L-). Tahap propagasi yaitu saat radikal bebas alkil yang terbentuk pada tahap inisiasi bereaksi dengan oksigen atmosfer membentuk radikal bebas peroksi (LOO-). Radikal bebas peroksi yang terbentuk bereaksi dengan atom hidrogen yang terlepas dari asam lemak tidak jenuh lain membentuk hidroperoksida (LOOH). Antioksidan (AH) dapat memberikan atom oksigen pada radikal bebas peroksi (LOO-) dan membentuk radikal lemak yang lebih stabil (LOOH). Turunan radikal antioksidan (A-) juga bersifat stabil sehingga tidak membentuk radikal yang baru. Tahap terminasi terjadi saat adanya penggabungan radikal-radikal bebas membentuk produk non radikal yang stabil (Akoh & Min 2008). Skema autooksidasi asam lemak tidak jenuh disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3 Skema autooksidasi asam lemak tidak jenuh (Sampaio et al. 2006)

Siklus autooksidasi lemak ini terjadi berulang kali (Connel 1979). Hidroperoksida yang terbentuk sangat tidak stabil dan mudah pecah menjadi

senyawa rantai karbon yang lebih pendek berupa beberapa aldehid, keton, alkohol, dan alkana yang mudah menguap dan potensial bersifat toksik (Almatsier 2000). Anand et al. (2010) menambahkan bahwa jumlah lemak di dalam bahan pangan hasil laut sangat rendah namun kaya akan asam lemak tak jenuh majemuk. Asam lemak tak jenuh mengandung dua atau lebih ikatan rangkap dan sebagian besar memiliki peranan yang penting bagi tubuh manusia. Oleat, linoleat, dan linolenat merupakan contoh asam lemak tak jenuh yang juga tergolong sebagai asam lemak esensial. Asam lemak esensial merupakan asam lemak yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan harus tersedia dari luar, yaitu berasal dari asupan makanan. Asam lemak esensial sangat diperlukan tubuh, antara lain untuk menjaga bagian struktural membran sel dan untuk membuat bahan-bahan hormon.

2.4 Asam Lemak

Asam lemak merupakan senyawa organik polar yang mengandung 4 hingga 24 atom karbon (C) dengan gugus fungsional utamanya adalah gugus karboksil (-COOH). Setiap atom karbon pada asam lemak akan berikatan dengan hidrogen atom karbon lainnya. Asam lemak berperan sebagai senyawa penyusun berbagai lipid, termasuk lipid sederhana, fosfogliserida, glikolipid, stingolipid, ester kolesterol, hingga lilin. Asam lemak memiliki gugus karboksil tunggal dan ujung hidrokarbon nonpolar yang panjang, sehingga hampir semua lipid bersifat tidak larut air dan tampak berminyak atau berlemak (Lehninger 1992).

Rantai karbon pada struktur asam lemak menyebabkan lemak digolongkan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh disusun oleh rantai atom karbon penyusunnya yang berikatan tunggal, sedangkan asam lemak tak jenuh mengandung satu atau lebih atom karbon yang berikatan ganda (Kusnandar 2010). Asam lemak jenuh memiliki titik cair lebih tinggi daripada asam lemak tak jenuh. Lemak yang tersusun oleh asam lemak jenuh akan berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan lemak yang tersusun oleh asam lemak tak jenuh akan bersifat cair (Akoh & Min 2008).

Perbedaan konfigurasi asam lemak disebabkan oleh perbedaan letak ikatan rangkap dalam struktur kimia asam lemak. Bila ikatan rangkap asam lemak terletak di sisi yang sama dengan gugus hidrogen, maka disebut asam lemak cis.

Sebaliknya asam lemak trans apabila asam lemak memiliki ikatan rangkap di sisi yang berlawanan. Mahaffey (2004) menyatakan bahwa asam lemak trans dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner. Asam lemak tak jenuh jamak yang ideal adalah asam lemak cis yang berasal dari alam, yakni asam lemak omega-3 cis yang berasal dari ikan.

Asam lemak esensial sangat diperlukan tubuh, antara lain untuk menjaga bagian-bagian struktural membran sel dan untuk membuat bahan-bahan hormon eikosanoid. Eikosanoid berperan untuk membantu tekanan darah, proses pembekuan darah, dan kadar lemak dalam darah. Asam lemak rantai panjang omega-3, terutama EPA dan DHA tergolong asam lemak esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh, namun dapat diperoleh dari makanan. Asam lemak omega-3 ini memiliki ikatan rangkap pada atom C ketiga jika dihitung dari gugus metil. Asam lemak kelompok omega-3 yaitu α-linolenic acid (ALA), docosahexanoic acid (DHA), dan eicosapentanoic acid (EPA). Gambar 4 berikut menunjukkan struktur kimia EPA dan DHA (Akoh & Min 2008).

Gambar 4 Struktur kimia EPA dan DHA (Visentainer et al. 2005)

Eicosapentanoic acid dan docosahexanoic acid merupakan turunan dari asam linolenat. De Castro et al. (2007) menyatakan bahwa tubuh manusia tidak cukup efisien mengubah asam linolenat menjadi EPA dan DHA, sedangkan ikan dapat mengubah asam linolenat menjadi EPA dan DHA. Ikan kaya akan EPA dan DHA yang dapat mereduksi timbulnya resiko arterosklerosis. Asam lemak EPA dan DHA juga dapat mencegah penyakit jantung koroner dan memiliki pengaruh anti-inflamatori.

Docosahexanoic acid (DHA) adalah salah satu asam lemak omega-3 yang ditemukan dalam jumlah besar pada beberapa organ, yakni di syaraf sinapsis otak,

pada retina mata, dan pada sperma. Organ-organ tersebut membutuhkan DHA dalam perkembangannya. Sidhu (2003) mengemukakan bahwa defisiensi dan kehilangan asam lemak omega-3 ini akan menyebabkan melemahnya daya ingat, berkurangnya ketajaman penglihatan, dan terganggunya sistem reproduksi.

Kandungan EPA berperan dalam mencegah penyakit degeneratif sejak janin dan pada saat dewasa, membantu pembentukan sel pembuluh darah, dan membantu perkembangan jantung selama janin dalam kandungan. Saat dewasa, EPA berperan dalam mendukung mekanisme pembuluh darah dan kerja jantung, sehingga kekurangan omega-3 dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung (Budiman 2009).

Fungsi asam lemak esensial yang terdapat dalam tubuh sebagai fosfolipid menurut Muchtadi et al. (1993) adalah sebagai berikut:

1) memelihara integritas dan fungsi membran seluler dan subseluler 2) mengatur metabolisme kolesterol

3) merupakan prekursor dari senyawa yang memiliki fungsi pengatur fisiologis dalam tubuh

4) dibutuhkan untuk aksi piridoksin (vitamin B6) dan asam pantotenat 5) dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.

2.5 Kolesterol

Kolesterol merupakan golongan sterol (steroid alkohol) yang paling dikenal oleh masyarakat. Kolesterol adalah sterol utama pada jaringan hewan. Kolesterol dan senyawa turunan esternya adalah komponen penting dari plasma lipoprotein dan dari membran sel sebelah luar (Lehninger 1992).

Kolesterol di dalam tubuh mempunyai fungsi ganda, yaitu di satu sisi diperlukan dan di sisi lain dapat membahayakan, bergantung berapa banyak terdapat di dalam tubuh dan di bagian mana. Kolesterol dapat membahayakan tubuh apabila terdapat dalam jumlah terlalu banyak di dalam darah, sehingga membentuk endapan pada dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah (arterosklerosis). Kolesterol diperlukan dalam pembentukan asam empedu, asam folat, dan progesteron. Kolesterol dalam darah berasal dari dua sumber, yaitu makanan dan hasil sintesis oleh tubuh. Sintesis

kolesterol dalam tubuh terjadi dalam hati dengan bahan utama karbohidrat, protein, dan lemak. Kadar kolesterol yang disintesis tergantung jumlah kebutuhan dan jumlah kolesterol dari makanan (Achadi 2007). Struktur kimia kolesterol disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5 Struktur kimia kolesterol (Hames & Hooper 2005)

Kolesterol tidak dapat disirkulasikan dalam aliran darah dengan sendirinya karena kolesterol tidak larut dalam cairan darah, oleh karena itu agar dapat diedarkan ke seluruh tubuh koleterol dikemas bersama protein menjadi partikel lipoprotein. Lipoprotein ini dianggap sebagai pembawa kolesterol dalam darah. Menurut Colpo (2005) ada dua jenis lipoprotein yang membawa kolesterol dalam darah, yaitu:

1) Low Density Lipoprotein (LDL)

Lipoprotein ini berbahaya karena mengangkut kolesterol paling banyak di dalam darah. Level LDL yang tinggi menyebabkan pengendapan kolesterol dalam arteri. Tingginya kadar LDL dalam plasma darah merupakan faktor resiko utama penyakit jantung koroner.

2) High Density Lipoprotein (HDL)

Lipoprotein ini tidak berbahaya karena mengangkut kolesterol lebih sedikit dari LDL. High Density Lipoprotein (HDL) dapat membuang kelebihan kolesterol di pembuluh darah arteri dan kembali ke hati untuk diproses atau dibuang. Lipoprotein berdensitas tinggi ini dapat mencegah kolesterol mengendap di arteri dan melindungi pembuluh darah dari proses arterosklerosis. Rendahnya level HDL dapat meningkatkan resiko jantung koroner.

Kolesterol mempunyai peranan penting untuk mengatur fungsi tubuh. Kolesterol menjalankan 3 fungsi utama, yaitu (Freeman & Junge 2005):

1) kolesterol membentuk selubung luar sel

2) kolesterol membentuk asam empedu yang mencerna makanan di usus

3) kolesterol memungkinkan tubuh membentuk vitamin D dan hormon-hormon penting dalam tubuh.

2.6 Pengaruh Pengolahan terhadap Nilai Gizi

Pemanasan merupakan suatu perlakuan suhu tinggi yang diberikan pada suatu bahan pangan yang bertujuan untuk mengurangi populasi mikroorganisme atau membunuh mikroorganisme dalam bahan pangan. Perlakuan-perlakuan pemanasan biasanya dikombinasikan dengan perlakuan lainnya untuk mencegah rekontaminasi oleh mikroorganisme (Tamrin & Prayitno 2008).

Proses pengolahan bahan pangan umumnya akan diikuti oleh kerusakan lemak yang terkandung dalam bahan pangan. Tingkat kerusakan lemak sangat bervariasi tergantung suhu yang digunakan serta lamanya waktu proses pengolahan. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka kerusakan lemak akan semakin besar. Bahan pangan yang diolah dengan panas juga mengalami kerusakan kandungan gizi yang lain, seperti protein, mineral, dan vitamin. Hal ini dikarenakan gizi yang terdapat dalam bahan pangan peka terhadap pH larutan, oksigen, cahaya, dan panas atau kombinasinya (Harris dan Karmas 1989).

Perebusan adalah cara memasak makanan dalam cairan yang sedang mendidih (100 oC). Perebusan dipakai dalam pengolahan makanan, sayuran, atau bahan bertepung. Faktor waktu dan suhu perebusan memegang peranan penting dalam perubahan kandungan gizi bahan pangan. Semakin tinggi suhu yang digunakan dan semakin lama waktu perebusan akan menurunkan kandungan gizi bahan pangan dalam jumlah besar (Widyati 2001).

Pengukusan merupakan proses pemanasan yang sering diterapkan pada sistem jaringan sebelum pembekuan, pengeringan, atau pengalengan. Pengukusan sebelum pengeringan terutama bertujuan untuk menginaktifkan enzim yang akan menyebabkan perubahan warna, cita rasa, atau nilai gizi yang tidak dikehendaki selama penyimpanan. Sartika (2009) menyatakan bahwa pengukusan bertujuan

untuk mengurangi kadar air dalam bahan baku, sehingga tekstur bahan menjadi kompak.

Pengukusan akan mengurangi zat gizi bahan pangan. Penurunan zat gizi karena proses pengukusan tergantung dari cara mengukus dan jenis bahan pangan yang dikukus. Proses pengolahan dengan pengukusan memiliki nilai susut gizi yang lebih kecil dibandingkan dengan perebusan (Harris & Karmas 1989).

2.7 Kromatografi Gas

Kromatografi gas adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan sifat volatilitas masing-masing komponennya. Pemisahan ini terjadi karena adanya interaksi antara komponen sampel dengan fase gerak dan fase diam pada kromatografi gas. Komponen volatil tersebut akan dibawa oleh fase gerak (carrier) berupa gas yang bersifat inert seperti gas helium dan nitrogen. Fase diam pada kromatografi gas berfungsi untuk mempartisikan komponen yang dipisahkan berdasarkan interaksinya dengan fase diam. Fase diam pada kromatografi gas dapat berupa padatan, yang disebut dengan kromatografi gas padat (Gas Solid Chromatography / GSC) ataupun padatan yang dilapisi dengan cairan, yang disebut dengan Gas Liquid Chromatography (GLC) (Herawati et al. 2011).

Pemisahan sampel dalam campuran pada GLC dilakukan secara partisi di antara fase gerak dan fase diam. Sampel bergerak dalam kolom dengan kecepatan yang tergantung pada derajat kelarutan dalam cairan pada fase diam dan volatilitas dari masing-masing komponen. Komponen yang cenderung larut dalam fase diam akan tertahan sedangkan komponen yang tidak larut dalam fase diam akan lebih dahulu bergerak, demikian juga dengan komponen yang cenderung lebih volatil akan lebih dulu bergerak keluar kolom (Adnan 1997).

Senyawa yang tidak stabil secara termal ataupun tidak mudah menguap, dapat juga dianalisis dengan kromatografi gas dengan cara mengubahnya menjadi turunan-turunannya yang lebih mudah menguap dan stabil, misalnya asam lemak dapat diubah menjadi ester metilik atau metil ester melalui esterifikasi dengan BF3 dalam pelarut metanol (Khopkar 1983).

Keuntungan analisis pangan menggunakan kromatografi gas menurut McNair & Bonelli (1988) antara lain:

1) Kecepatan

Penggunaan gas sebagai fase gerak mempunyai keuntungan, yaitu cepat tercapainya kesetimbangan antara fase gerak dan fase diam, dan dapat digunakan kecepatan-gas-pembawa yang tinggi.

2) Resolusi (daya pisah)

Daya resolusi kromatografi gas sangat tinggi yaitu dapat memisahkan komponen yang sukar dipisahkan dengan cara lain, walaupun dengan titik didih yang hampir sama, karena kromatografi gas menggunakan fase cair yang selektif. 3) Analisis kualitatif

Waktu retensi atau waktu tambat adalah waktu sejak penyuntikan sampai maksimum puncak. Dengan menggunakan aliran yang tepat dan mengendalikan suhu, waktu tambat tersebut cukup singkat.

4) Kepekaan

Kromatografi gas memiliki kepekaan yang tinggi. Keuntungan tambahan dari kepekaan yang tinggi ini adalah sampel yang diperlukan hanya sedikit untuk menganalisis secara lengkap.

5) Kesederhanaan

Kromatografi gas mudah dijalankan dan mudah dipahami. Penafsiran data yang diperoleh biasanya cepat dan langsung serta mudah.