BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Global Maritime Distress and Safety system (GMDSS) 2.1.1 Pengenalan

Peraturan berkaitan dengan GMDSS dalam konvensi SOLAS 1974 efektif berlaku sejak 1 Februari 1992. Sistem yang baru memanfaatkan keunggulan teknologi modern untuk menjamin pengiriman sinyal segera (immediate alerting), distribusi yang cepat dan komunikasi yang efektif dalam operasi pencarian dan penyelamatan di laut. Prinsip dasar gmdss adalah, bahwa setiap kapal, di area laut manapun, harus mampu mengoperasikan setiap alat komunikasi yang dibutuhkan demi kepentingan kapal itu sendiri dan kapal lain di area yang sama.

Sistem satelit dan radio yang menjadi bagian GMDSS memiliki batasan jangkauan dan ketersediaan. Untuk menjamin kesiapan fungsi gmdss setiap saat, pilihan alat lain untuk fungsi utama seperti alerting, warning dan komunikasi harus disediakan.

Kapal dalam bahaya harus mampu mengirim tanda (alerting) ke coast station dan Rescue Coordination Center (RCC). Stasiun-stasiun ini akan mengirim berita bahaya ke setiap kapal di area khusus itu.

Persyaratan kesediaan peralatan di atas kapal dibedakan tergantung pada area kapal yang dilayarinya.

Penggunaan Gmdss dibagi menjadi empat area :

A1 area pantai, didukung (ter-cover) oleh VHF Coast Station dengan system DSC (digital selective calling). Dengan jarak 20 – 30 NM (37 – 56 KM) dari stasiun pantai (Coast Station).

A2 area laut yang didukung (ter-cover) oleh MF Coast Station dengan DSC. (yang tidak termasuk daerah A1) yaitu sekitar 100-150NM.

A3 area laut yang didukung (ter-cover) oleh system satelit geostationary Inmarsat

A4 seluruh area yang tidak tercakup dalam A1,A2 dan A3( daerah kutub utara dan selatan pada lintang 70 derajat).

2.1.2 Fungsi komunikasi pada GMDSS 2.1.2.1 Alerting

Setelah pesan bahaya/darurat (distress message) dikirim ke kapal lain atau ke Rescue Coordination Center, maka RCC akan memimpin operasi penyelamatan.

Ship to ship alerting dilakukan pada VHF band channel 70 (156.525 MHz), MF band (1.6 s/d 4.0 MHz) di frekuensi 2187.5 kHz

Ship to shore alerting dilakukan pada VHF band channel 70, DSC MF 2187.5 kHz atau satu dari channel-channel HF DSC.

2.1.2.2 Komunikasi bahaya/darurat (distress communication)

Adalah komunikasi antara stasiun kapal dalam keadaan bahaya dan stasiun yang dilibatkan dalam operasi penyelamatan.

Frekuensi antar kapal adalah MF 2182 kHz dan VHF channel 16 (156.800 MHz). Antara kapal laut dan pesawat udara menggunakan frekuensi 3023 kHz,4125 kHz dan 5680 kHz.

2.1.2.3 Safety messages to ships

Mencakup peringatan navigasi, meteorology, perkiraan cuaca dan pesan-pesan lain yang penting. MSI (maritime safety information) dikirim melalui NAVTEX, EGC (enhanced group call) atau HF telex.

2.1.2.4 Komunikasi umum

Komunikasi antar stasiun kapal, antara kapal dan darat menggunakan VHF,MF dan HF atau jaringan Inmarsat (voice,telex dan transmisi data).

2.1.2.5 Persyaratan fungsi GMDSS

GMDSS menyebutkan 9 fungsi spesifik yang harus dapat dilaksanakan, tanpa memandang area pelayaran kapal tersebut, yaitu :

a. Mengirim distress alert dari kapal ke darat, dengan paling sedikit dua alat yang terpisah dan independen, masing-masing menggunakan layanan komunikasi radio yang terpisah.

b. Mengirim dan menerima ‘ship to ship distress alert’. c. Menerima ‘shore to ship distress alert’.

d. Mengirim dan menerima komunikasi SAR.

e. Mengirim dan menerima ‘on scene communications-SAR communication’.

f. Mengirim dan menerima ‘locating signals’. g. Menerima MSI (maritime safety information).

h. Mengirim dan menerima komunikasi radio ke dan dari jaringan komunikasi radio darat.

i. Mengirim dan menerima komunikasi ‘bridge to bridge’(anjungan dengan anjungan.

2.1.3 GMDSS Master Plan

Otoritas negara bertanggung jawab memastikan seluruh kapal yang berada di wilayahnya telah dilengkapi dengan GMDSS, dan bahwa coastal radio station/coast earth station diperbarui dengan tepat untuk menangani gmdss. Master Plan GMDSS mencakup hal-hal berikut:

Status fasilitas ‘shore-based’ gmdss .

Daftar VHF dsc coast station yang menangani area A1. Daftar MF dsc coast station yang menangani area A2. Daftar hf dsc coast station yang menangani area A3 dan A4 Daftar Inmarsat Coast Earth Stations.

Daftar Rescue Coordination Center yang menggunakan ship earth station. Layanan NAVTEX.

Layanan Safetynet internasional.

Daftar COSPAS/SARSAT Mission Control Centres and local user terminal.

Peta fasilitas shore-based gmdss. Informasi pendaftaran satelit epirb.

Daftar kontak 24 jam MMSI ship identification.

2.1.4 Komponen dari GMDSS

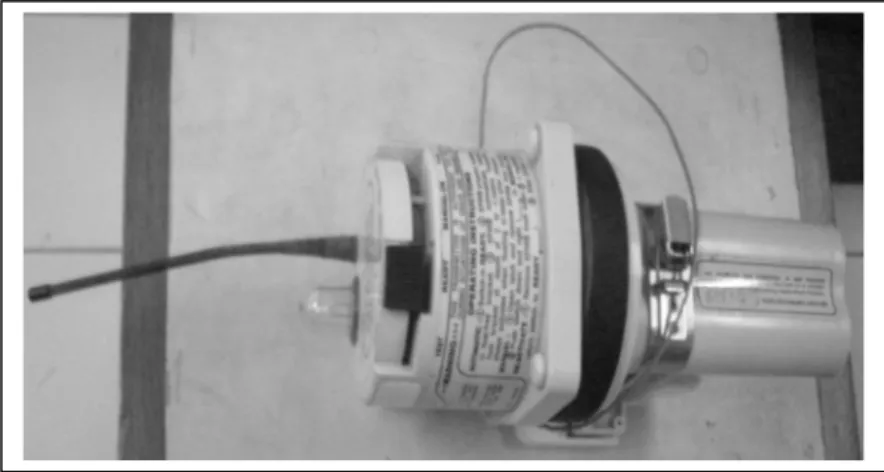

2.1.4.1 Emergency position-indicating radio beacon (EPIRB).

Bekerja pada frekwensi 406 MHz, alat ini terhubung dengan satelit SAR Cospas-Sarsat yang dikembangkan di Kanada, Prancis, AS dan Rusia. Alat ini dirancang untuk memancarkan informasi yang akurat kepada pusat koordinasi penolong (RCC) yaitu berupa identifikasi dan lokasi kapal yang sedang mengalami keaadaan darurat.

2.1.4.2 Navtex

Alat ini berfungsi untuk menyebarluaskan informasi pelayaran, ramalan cuaca dan lainnya. Dipasang di ruang kendali/anjungan/bridge kapal, alat ini mencetak secara otomatis seluruh informasi cuaca, informasi peringatan navigasi yang berhubungan dengan pelayaran dan catatan yang berhubungan dengan SAR untuk kepentingan nahkoda atau awak kapal. Frekwensi yang digunakan untuk mengirim /mentransmisikan pesan/berita ini adalah 518 kHz.

2.1.4.3Sistem satelit Inmarsat yang terdiri dari Inmarsat A, B, C and F77. 2.1.4.4Radio telepon dan radio telex berfrekwensi tinggi.

Radio telepon adalah alat yang digunakan dalam melaksanakan komunikasi antara stasiun kapal dalam keadaan bahaya dengan stasiun kapal yang dilibatkan dalam operasi penyelamatan.

Telex (telegraph exchange) pada awalnya dibangun dari teknologi jaringan telex darat. Dengan telex radio stasiun kapal dapat mengirimkan pesan dari kapal ke jaringan telex internasional. Istilah yang sering digunakan adalah NBDP atau Narrow Band Direct Printing. Terminal telex kapal dan coast station terdiri dari transmitter, receiver,modem dan teleprinter. Sebagai tambahan, database digunakan untuk menangani jumlah trafik yang besar. peralatan telex pada awalnya adalah teleprinter mekanik, saat ini teleprinter dibuat dengan memanfaatkan keunggulan prosesor, disc drive, keyboard, vdu, printer dan program pengolah kata bagi operator untuk membuat, mengedit dan menyimpan pesan yang akan dikirim.

2.1.4.5Search and rescue transponder (SART)

Alat ini berfungsi untuk menginformasikan lokasi/posisi kapal atau skoci (survival craft) yang sedang berada dalam keadaan darurat. SART akan memancarkan sinyal yang dapat ditangkap oleh radar kapal penyelamat. Tampilannya berupa sejumlah titik sepanjang 3 (tiga) cm pada layar monitor radar.

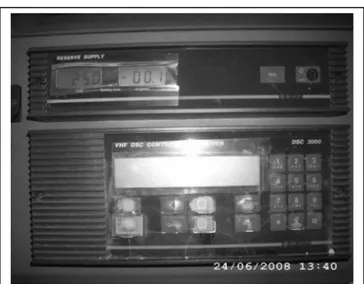

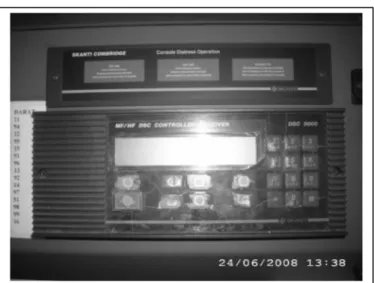

2.1.4.6Digital selective calling (DSC).

Alat ini bekerja pada frekwensi MF, HF dan VHF, fungsi utamanya mengenali panggilan dari kapal ke kapal, kapal ke pantai dan pantai ke kapal. Kapal yang memasang alat ini biasanya dapat dikenali dengan 9 digit angka maritime mobile service identity. DSC diperkenalkan kepada dunia pelayaran agar dalam keadaan darurat seorang awak kapal tidak perlu terpaku di depan pesawat radionya dalam menangani atau memantau keadaan.

2.1.4.7Portable VHF

Alat ini bekerja pada frekwensi VHF, fungsi utamanya adalah untuk komunikasi diatas anjungan/pengendali/bridge kapal, atau untuk melakukan pangilan darurat oleh awak kapal ketika sudah berada di sekoci/liferaft kepada tim SAR atau kapal lain.

Berita keadaan darurat yang dikirimkan berisi empat (4) point:

o MAYDAY (Berita keadaan darurat).

o Identitas kapal (nama kapal dan nama panggilan).

o Posisis kapal

o Isi berita ( kondisi kapal, korban, dll) 2.2 Gelombang Elektromagnetik Dan Aplikasinya

2.2.1 Gelombang Elektromagnetik.

Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang mempunyai sifat listrik dan magnet bersama-sama. Gelombang radio, bagian dari gelombang e.m.

pada spectrum frekuensi radio. Transmisi gelombang e.m. diruang adalah sebagai gelombang transversal. Gelombang dikarakterisasikan oleh frekuensi dan panjang gelombang.

Sifat-sifat gelombang elektromagnetik

1. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang tanpa medium 2. Merupakan gelombang transversal

3. Tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik

4. Dapat mengalami pemantulan (refleksi), pembiasan (refraksi), perpaduan (interferensi), pelenturan (difraksi), pengutuban (polarisasi)

5. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan medan magnet sefase dan berbanding lurus

2.2.2 Telekomunikasi Radio

Merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya.

Keuntungannya:Bisa menjangkau daerah yang cukup luas, Tidak diperlukan pemasangan kabel yang rumit.Kerugiannya: Bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Untuk mencegah suatu interferensi maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan.

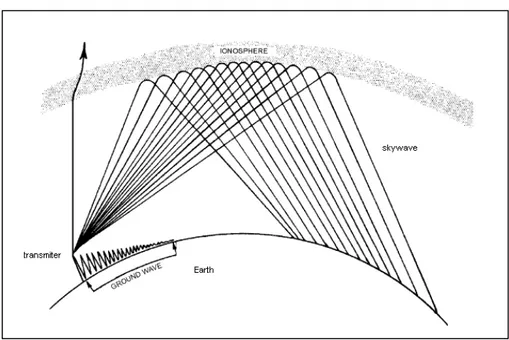

2.2.3. Propagasi/Perambatan Gelombang Radio

Propagasi ialah proses pengiriman atau pemindahan tenaga dari satu tempat ke tempat lain dengan perantaraan Gelombang Elektro Magnetis.

Bila propagasi ini terjadi pada gelombang radio maka proses ini berlangsung sejak gelombang tersebut dipancarkan oleh antena pemancar, sampai gelombang tersebut diterima oleh antena penerima.

Gelombang radio dapat merambat melalui berbagai medium, antara lain: Padat, Cair, Udara. Propagasi gelombang radio, dibedakan menjadi:

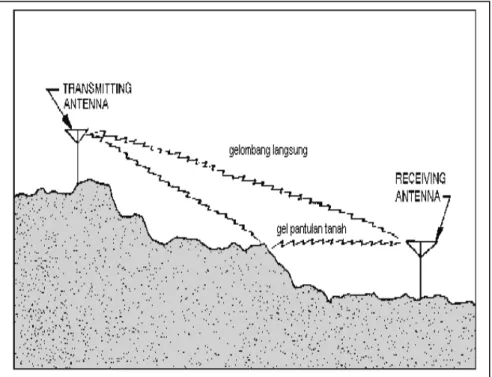

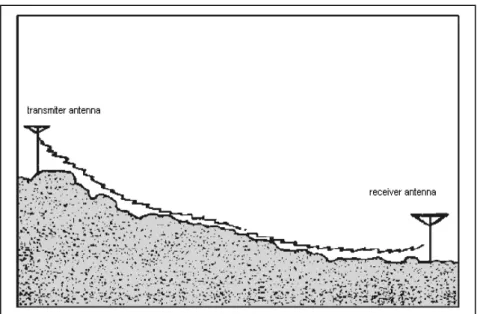

o Propagasi Gelombang tanah:

a. Gelombang langsung dan Gelombang pantulan tanah.

b. Gelombang permukaan tanah

o Propagasi Ionosfer:

Memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50-500 km diatas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan.

a. Lapisan D (50-90 km)

Merupakan lapisan paling bawah dari ionosfer Menyerap gelombang dengan frekuensi rendah; melewatkan gelombang frekuensi tinggi, Ionisasi maksimal pada siang dan menghilang pada malam hari.

b. Lapisan E (90-145 km)

Memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20MHz Tergantung pada frekuensi dan kekuatan lapisan E, suatu sinyal dapat dibiaskan ataupun dapat diteruskan ke lapisan F, Pada malam hari sinyal dapat melewati lap ini, karena pada malam hari lapisan ini menyusut.

c. Lapisan F (160-400 km)

Dibagi menjadi 2 bagian F1 dan F2 (pada siang hari)pada malam hari kedua lapisan akan menjadi satu. Memantulkan gelombang dengan fekuensi tinggi (HF). Gelombang dengan frekuensi lebih tinggi (VHF,UHF.)akan dilewatkan. Biasanya dimanfaatkan untuk pemancaran gelombang AM jarak jauh.

2.3 Sangkar faraday

Sangkar Faraday adalah salah satu fenomena kelistrikan yang unik dimana bila ada sebuah ruangan yang seluruhnya dilingkupi oleh konduktor dan di luar ruangan tersebut dipancarkan gelombang elektromagnetik maka yang terjadi adalah konduktor akan mengisolasi ruangan tersebut dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan.

Efek ini ditemukan oleh Michael Faraday (22 September 1791-25 Agustus 1867), seorang ilmuwan fisika dan kimia berkebangsaan Inggris.

“Muatan yang ada pada sangkar konduktor hanya terkumpul pada bagian luar konduktor saja tidak berpengaruh terhadap bagian dalam”.

Untuk membuktikan hal ini ia membuat sebuah sangkar yang dilapisi dengan logam tipis dan meletakkan didekatnya sebuah muatan tegangan tinggi yang berasal dari generator elektrostatis. Dia menggunakan sebuah elektroskop untuk membuktikan bahwa tidak ada muatan di dalam sangkar.

Efek sangkar Faraday adalah suatu fenomena kelistrikan yang disebabkan oleh karena adanya induksi atau interaksi partikel subatomik yang bermuatan (seperti : proton, elektron). Ketika ada medan listrik yang mengenai sangkar konduktor maka akan ada gaya yang menyebabkan partikel bermuatan mengalami perpindahan tempat, gerakan perpindahan tempat partikel bermuatan akan menghasilkan medan listrik yang berlawanan dengan medan listrik yang mengenainya sehingga tidak ada medan listrik yang masuk kedalam sangkar konduktor tersebut.

Penggunaan sangkar Faraday pada rangkaian elektronika telah banyak membantu untuk mengurangi adanya noise, akan tetapi kita tidak mungkin untuk membuat sebuah rangkaian elektronik yang terbebas dari noise sama sekali. Hal ini disebabkan karena noise tidak hanya dari gelombang elektromagnet saja, namun bisa juga dari arus listrik pada rangkaian itu sendiri. Selain itu, pada kenyataannya sangkar Faraday bukanlah sebuah perisai sempurna terhadap gelombang elektromagnet, sangkar Faraday juga mempunyai keterbatasan dalam menahan gelombang elektromagnet. Faktor-faktor yang membatasi kemampuan perisai sangkar Faraday, antara lain :

1. Karena adanya hambatan listrik pada konduktor, maka tidak medan listrik yang dihasilkan untuk melawan tidak sama dengan medan listrik yang datang, sehingga tidak semua medan yang datang dapat ditahan.

2. Kebanyakan konduktor menunjukkan gejala ferromagnetik pada frekuensi rendah sehingga tidak semua medan listrik yang datang dapat ditahan.

3. Adanya hole pada konduktor yang menghalangi arus listrik yang melewatinya sehingga medan listrik yang dihasilkan tidak sepenuhnya berlawanan dengan medan listrik yang datang, hal ini akan mengurangi kemampuan perisai.

2.4. Penghantar Listrik/Konduktor.

Yaitu benda atau bahan yang dapat memindahkan muatan listrik. Sifat konduktor antara lain: mempunyai banyak elektron bebas (elektron bebas yaitu elektron-elektron yang berada pada lintasan terluar dari struktur atom), elektron-elektron pada atom mudah berpindah dari lintasan yang dalam ke lintasan terluar, biasanya mudah mengantar panas atau kalor seperti: besi, emas, perak, tembaga, aluminium, kuningan dan lain-lain.

Sifat daya hantar listrik material dinyatakan dengan konduktivitas, yaitu kebalikan dari resistivitas atau tahanan jenis penghantar, besar hambatan suatu kawat penghantar sebanding dengan panjang kawat penghantar. artinya makin panjang penghantar, makin besar hambatannya, Bergantung pada jenis bahan kawat (sebanding dengan hambatan jenis kawat), dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat, artinya makin kecil luas penampang, makin

besar hambatannya. Jika panjang kawat dilambangkan l , hambatan jenis , dan luas penampang kawat A. Secara matematis, besar hambatan kawat dapat ditulis :

Nilai hambatan suatu penghantar tidak bergantung pada beda potensialnya. Beda potensial hanya dapat mengubah kuat arus yang melalui penghantar itu. Jika penghantar yang dilalui sangat panjang, kuat arusnya akan berkurang. Hal itu terjadi karena diperlukan energi yang sangat besar untuk mengalirkan arus listrik pada penghantar yang sangat panjang.

2.4.1. Jenis Bahan Konduktor

Konduktivitas logam penghantar sangat dipengaruhi oleh unsur – unsur pemadu, impurity atau ketidaksempurnaan dalam kristal logam, yang ketiganya banyak berperan dalam proses pembuatan pembuatan penghantar itu sendiri. Unsur – unsur pemadu selain mempengaruhi konduktivitas listrik, akan mempengaruhi sifat – sifat mekanika dan fisika lainnya. Logam murni memiliki konduktivitas listrik yang lebih baik dari pada yang lebih rendah kemurniannya. Akan tetapi kekuatan mekanis logam murni adalah rendah. Penghantar tenaga listrik, selain mensyaratkan konduktivitas yang tinggi juga membutuhkan sifat mekanis dan fisika tertentu yang disesuaikan dengan penggunaan penghantar itu sendiri.

Selain masalah teknis, penggunaan logam sebagai penghantar ternyata juga sangat ditentukan oleh nilai ekonomis logam tersebut dimasyarakat. Sehingga suatu kompromi antara nilai teknis dan ekonomi logam yang akan digunakan mutlak diperhatikan. Nilai kompromi termurahlah yang akan menentukan logam mana yang akan digunakan. Pada saat ini, logam Tembaga dan Aluminium adalah logam yang terpilih diantara jenis logam penghantar lainnya yang memenuhi nilai kompromi teknis ekonomis termurah.

Dari jenis–jenis logam penghantar, tembaga merupakan penghantar yang paling lama digunakan dalam bidang kelistrikan. Pada tahun 1913, oleh International Electrochemical Comission (IEC) ditetapkan suatu standar yang menunjukkan daya hantar kawat tembaga yang kemudian dikenal sebagai International Annealed Copper Standard (IACS). Standar tersebut menyebutkan bahwa untuk kawat tembaga yang telah dilunakkan dengan proses anil (annealing), mempunyai panjang 1m dan luas penampang 1mm2, serta mempunyai tahanan listrik (resistance) tidak lebih dari 0.017241 ohm pada suhu 20oC, dinyatakan mempunyai konduktivitas listrik 100% IACS.

Disamping persyaratan sifat listrik seperti konduktivitas listrik diatas, kriteria mutu lainnya yang juga harus dipenuhi meliputi seluruh atau sebagian dari sifat – sifat atau kondisi berikut ini, yaitu:

o Konduktifitasnya cukup baik.

o Sifat tarik seperti kekuatan tarik (tensile strength) dan regangan tarik (elongation) cukup tinggi.

o Modulus kenyalnya (modulus elastisitas) cukup besar.

o Kondisinya harus bebas dari cacat, dan lain-lain.

Bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai konduktor, antara lain:

o Logam biasa, seperti: tembaga, aluminium, besi, dan sebagainya.

o Logam campuran (alloy), yaitu sebuah logam dari tembaga atau aluminium yang diberi campuran dalam jumlah tertentu dari logam jenis lain, yang gunanya untuk menaikkan kekuatan mekanisnya.

o Logam paduan (composite), yaitu dua jenis logam atau lebih yang dipadukan dengan cara kompresi & peleburan (smelting)

2.5. Pentanahan (Grounding).

Sistem pentanahan atau biasa disebut sebagai grounding adalah sistem pengamanan dengan membuat jalur yang low-impedance (tahanan rendah) terhadap permukaan bumi untuk meminimalkan efek gelombang listrik dan transient voltage (sentakan listrik) / petir terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga.

Dalam Sistem Telekomunikasi, sistem pentanahan atau yang lebih dikenal dengan sistem grounding memiliki peran vital dan sangat penting. Fungsinya untuk melindungi peralatan - peralatan komunikasi dan personal terhadap bahaya petir atau kesalahan pada power sistem dan juga dapat berfungsi sebagai service pada suatu sistem. Dalam sitem grounding dikenal istilah nilai tahanan grounding yang merupakan tolok ukur dalam menggambarkan kondisi

sistem grounding terhadap nilai tahanan bumi / tanah. Pada umumnya nilai tahanan grounding dibatasi lebih kecil dari 3 ohm untuk perangkat pendukung dan lebih kecil dari 1 ohm untuk alat produksi (transmisi, sentral).

2.5.1. Faktor-Faktor Yang Menentukan Tahanan Pentanahan.

2.5.1.1Tahanan Jenis Tanah ( ).

Untuk berbagai tempat harga ini tidak sama dan tergantung pada beberapa faktor :

a. Sifat geologi tanah.

Merupakan faktor utama yang menentukan tahanan jenis tanah. Bahan dasar dari pada tanah relatif bersifat bukan penghantar. Tanah liat umumnya mempunyai tahanan jenis terendah, sedang batu-batuan dan quartz bersifat sebagai insulator.

No. JENIS TANAH

TAHANAN JENIS TANAH (ohm.meter ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tanah yang mengandung air garam Rawa

Tanah liat Pasir Basah

Batu-batu kerikil basah Pasir dan batu krikil kering Batu 5 - 6 30 100 200 500 1000 3000 Tabel 2.1. Nilai tahanan jenis ( ) dari berbagai jenis tanah

b. Komposisi Zat - Zat Kimia Dalam Tanah.

Kandungan zat - zat kimia dalam tanah terutama sejumlah zat organik maupun anorganik yang dapat larut perlu untuk diperhatikan pula. Didaerah yang mempunyai tingkat curah hujan tinggi biasanya mempunyai tahanan jenis tanah yang tinggi disebabkan garam yang terkandung pada lapisan atas larut. Pada daerah yang demikian ini untuk memperoleh pentanahan yang efektif yaitu dengan menanam elektroda pada kedalaman yang lebih dalam dimana larutan garam masih terdapat.

c. Kandungan Air Tanah

Kandungan air tanah sangat berpengaruh terhadap perubahan tahanan jenis tanah ( ) terutama kandungan air tanah sampai dengan 20%. Dalam salah satu test laboratorium untuk tanah merah penurunan kandungan air tanah dari 20% ke 10% menyebabkan tahanan jenis tanah naik samapai 30 kali.Kenaikan kandungan air tanah diatas 20% pengaruhnya sedikit sekali.

d. Temperatur Tanah

Temperatur bumi pada kedalaman 5 feet (= 1,5 m) biasanya stabil terhadap perubahan temperatur permukaan. Bagi Indonesia daerah tropis perbedaan temperatur selama setahun tidak banyak, sehingga faktor temperatur boleh dikata tidak ada pengaruhnya.

2.5.1.2ELEKTRODA PENTANAHAN

Pada dasarnya ada 3 (tiga) jenis elektroda yang digunakan pada sistem pentanahan yaitu : elektroda batang, elektroda pelat, elektroda pita. Elektroda -

elektroda ini dapat digunakan secara tunggal maupun multiple dan juga secara gabungan dari ketiga jenis dalam suatu sistem.

a. Elektroda Batang

Elektroda batang terbuat dari batang atau pipa logam yang di tanam vertikal di dalam tanah. Biasanya dibuat dari bahan tembaga, stainless steel atau galvanised steel. Perlu diperhatikan pula dalam pemilihan bahan agar terhindar dari galvanic couple yang dapat menyebabkan korosi.

Ukuran Elektroda : diameter 5/8 ” - 3/4 ” Panjang 4 feet - 8 feet. Elektroda batang ini mampu menyalurkan arus discharge petir maupun untuk pemakaian pentanahan yang lain.

b. Elektroda Pelat.

Bentuk elektroda pelat biasanya empat perseguí atau empat persegi panjang yang tebuat dari tembaga, timah atau pelat baja yang ditanam didalam tanah. Cara penanaman biasanya secara vertical, sebab dengan menanam secara horizontal hasilnya tidak berbeda jauh dengan vertical. Penanaman secara vertical adalah lebih praktis dan ekonomis.

c. Elektroda Pita

Elektroda pita jenis ini terbuat dari bahan metal berbentuk pita atau juga kawat BCC yang di tanam di dalam tanah secara horizontal sedalam ± 2 feet. Elektroda pita ini bisa dipasang pada struktur tanah yang mempunyai tahanan jenis rendah pada permukaan dan pada daerah yang tidak mengalami kekeringan.

Hal ini cocok untuk daerah - daerah pegunungan dimana harga tahanan jenis tanah makin tinggi dengan kedalaman.

Gambar 2.12. Elektroda pelat

2.5.1.3 Metode Sederhana Memperkecil Nilai Tahanan Grounding. a. Kedalaman Kutub Tanah (Rod)

Dari hasil penelitian, membenamkan rod dua kali lebih dalam (rod nya diperpanjang) dapat memperkecil nilai tahanan grounding sebanyak 40%. Gambar berikut memperlihatkan pengaruh tersebut.

Sebagai contoh jika kita menanamkan rod dengan kedalaman 2 feet maka tahanan yang didapat sekitar 88 ohm, jika ditanam 4 feet maka nilai tahanan yang didapat sekitar 50 ohm, artinya nilai tahanan berkurang sebesar 38 ohm (sekitar 43%).

b. Memperbesar Diameter Kutub Tanah (Kutub Jenis Batang)

Memperbesar diameter kutub batang hanya sedikit berpengaruh terhadap nilai tahanan grounding. Grafik berikut menggambarkan hal tersebut.

Gambar 2.14. Pengaruh kedalaman kutub terhadap nilai tahanan grounding.

c. Memperbanyak kutub batang tanah (Multiple Rod).

Dua elektroda yang tertanam di bumi akan mengakibatkan efek parallel, sehingga seolah-olah efek yang didapat adalah dua tahanan yang diparalel walaupun dalam praktek tidak sepenuhnya demikian. Secara umum, jika menggunakan 2 kutub nilai tahanan menurun 40%, 3 kutub 60% dan 4 kutub 66%.

Yang penting diperhatikan dalam metode multiple electrode ini adalah jarak antar kutub, semakin besar jarak antar kutub, maka penurunan nilai tahanan yang didapat juga akan lebih besar.

Gambar 2.15 Pengaruh diameter kutub terhadap nilai tahanan grounding

d. Mengkondisikan Tanah

Pengkondisian tanah sebagai cara untuk menurunkan nilai tahanan grounding merupakan salah satu cara paling popular dan banyak digunakan, terutama pada tanah dengan kondisi berbatu dan berpasir yang biasanya mempunyai tahanan jenis (resistivitas) yang tinggi. Bahan yang sering digunakan antara lain Magnesium Sulfat, Copper Sulfat dan garam gunung (ordinary rock salt). Magnesium Sulfat paling efektif tetapi mahal, sedangkan rock salt paling murah dan hampir seefektif Magnesium Sulfat. Cara lain yang popular saat ini adalah teknik backfill di sekitar kutub dengan konsentrat yang bersifat konduktif, contoh yang popular untuk bahan ini adalah Bentonite.

Gambar 2.16 Penurunan nilai tahanan dengan memperbanyak kutub

Penting diketahui bahwa pengkondisian tanah ini bukan cara yang permanent, karena seiring dengan datangnya hujan, perubahan cuaca, dll, unsur-unsur kimiawi dalam konsentrat tersebut akan hilang.

Gambar 2.17 Pengkondisian tanah sekitar kutub dengan Konsentrat.