JANTUNG KORONER

SKRIPSI

Oleh :

TEUKU RAFLI BAIHAKI 180100095

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

JANTUNG KORONER

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh :

TEUKU RAFLI BAIHAKI 180100095

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2021

ii

PERNYATAAN ORISINALITAS

TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA FK USU

ANGKATAN 2021 TERHADAP PENYAKIT JANTUNG KORONER

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Sarajana Kedokteran pada Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan yang penulis lakukan pada bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penelitian ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Medan, Januari 2021

Teuku Rafli Baihaki 180100095

iii

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang selalu menyertai penulis sehingga penelitian ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya tulis ilmiah ini berjudul “Tingkat Pengetahuan mahasiswa FK USU Angkatan 2021 terhadap Penyakit Jantung Koroner” ini sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) kedokteran pada program studi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan rasa hormat sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Harris Hasan dan ibunda tersayang Bilkes Harris yang telah memberikan dukungan baik moril maupunmateril serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

2. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

3. Prof. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara beserta jajaran.

4. dr. Cut Aryfa Andra, M.Ked(Cardio), Sp.JP(K), FIHA, FAsCC selaku dosen pembimbing proposal dan skripsi penulis yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, arahan serta rela meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di kondisi pandemic ini untuk membimbing penulis mulai dari awal dari awal penentuan judul hingga terselesaikannya karya tulis ilmiah ini.

5. Staf Medical Education Unit (MEU) dan Subbagian Pendidikan FK USU yang telah membantu dalam proses perizinan dan pengumpulan data.

6. Keluarga besar Teuku Mohammad Hasan dan Haji Mohammad. Yamin yang sudah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

7. Teman baik penulis (Adeya Amira Fazia, Aurelia Ariska, Masrini S Ginting, Syifa Hulwana, Alia Namira, Alif Aditya, Muhammad Irhamsyah, Beni Panjaitan, Fawaz Rizaki Tarigan, Reza Wahyudi, Gading Adjie Yudhistira,

iv

dan Nurul Shabrina Ighnasyia, Billy Putra Taruna, Muhammad Fadli dan Ahmad Aziz Multazam, dan yang lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu) yang telah memberikan dukungan dalam masa pendidikan perkuliahan dan penyusunan karya tulis ilmiah ini.

8. Sejawat angkatan 2018 Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang menjadi teman penulis dalam menjalani perkuliahan.

9. Adik-adik angkatan 2021 yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Demikianlah karya tulis ilmiah ini penulis selesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat melakukan yang lebih baik kedepannya. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Januari 2022 Hormat saya,

Teuku Rafli Baihaki 180100095

v

Halaman

Halaman Pengesahan Skripsi ... i

Pernyataan Orisinalitas ... ii

Kata Pengantar ... iii

Daftar Isi ... v

Daftar Gambar ... viii

Daftar Tabel ... ix

Daftar Singkatan ... x

Daftar Lampiran ... xiv

Abstrak ... xv

Abstract ... xvi

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Pertanyaan Penelitian ... 4

1.3 Tujuan Penelitian ... 4

1.4 Manfaat Penelitian ... 4

1.4.1 Manfaat Penelitian Bagi Peneliti ... 4

1.4.2 Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat ... 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ... 5

2.1 Definisi Jantung dan Sistem Kardiovaskular ... 5

2.2 Anatomi Jantung ... 6

2.2.1 Katup Jantung ... 9

2.2.2 Persarafan Jantung ... 11

2.3 Fisiologi Jantung ... 11

2.3.1 Sirkulasi Koroner ... 13

2.4 Penyakit Jantung Koroner ... 15

2.4.1 Definisi Penyakit ... 15

2.4.2 Epidemiologi ... 15

2.4.3 Etiologi ... 15

2.4.4 Faktor Risiko ... 15

2.4.4.1 Faktor Risiko Yang Dapat Diubah ... 15

2.4.4.2 Faktor Risiko Yang Tidak Dapat Diubah ... 20

2.4.5 Klasifikasi ... 22

2.4.6 Patofisiologi ... 24

2.4.7 Gejala Klinis ... 27

2.4.8 Diagnosis ... 27

2.4.8.1 Anammnesis ... 28

2.4.8.2 Pemeriksaan Fisik ... 28

2.4.8.3 Elektrokardiogram (EKG) ... 28

vi

2.4.8.4 Ekokardiografi ... 30

2.4.8.5 Tes Stres ... 31

2.4.8.5.1 Uji Stres Latihan ... 31

2.4.8.5.2 Uji Stres Farmakologis ... 31

2.4.8.6 Rotgen Dada ... 32

2.4.8.7 Pemeriksaan Laboratorium ... 33

2.4.8.8 Percutancous Coronary Intervention (PCI) ... 34

2.4.8.9 Katerisasi Jantung ... 35

2.4.9 Diagnosis Banding ... 37

2.5 Komplikasi ... 37

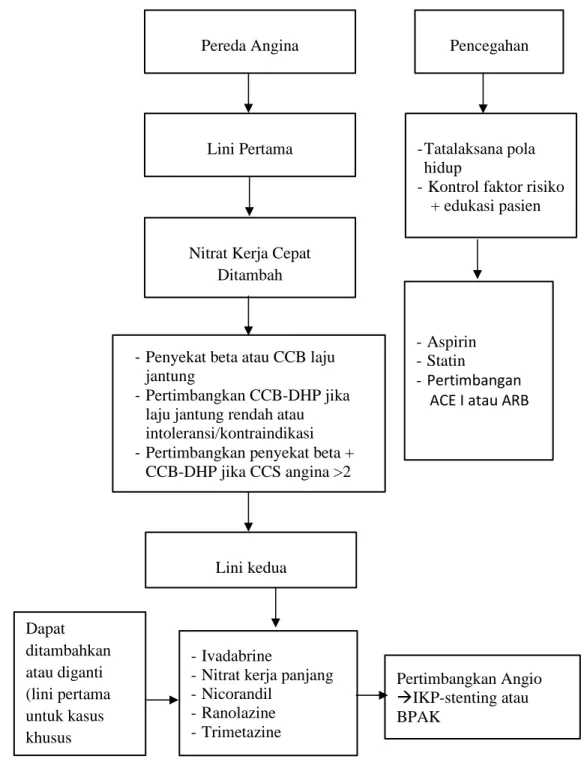

2.6 Tatalaksana ... 39

2.6.1 Tatalaksana Non Farmakologis ... 39

2.6.2 Tatalaksana Farmakologis ... 43

2.6.2.1 Tindakan Umum dan Langkah Awal ... 44

2.6.2.2.1 Obat-obatan Anti Iskemia ... 45

2.6.2.2.2 Pencegahan ... 52

2.6.2.2.3 Manajemen Jangka Panjang dan Pencegahan Sekunder ... 57

2.6.2.3 Tatalaksana Infark Miokard Akut Dengan Elevasi Segmen ST ... 57

2.6.2.3.1 Perawatan Gawat Darurat ... 58

2.6.2.3.2 Terapi Reperfusi ... 58

2.6.2.3.3 Primary Percutaneous Coronary Intervention (Interval Perkutan Primer) ... 59

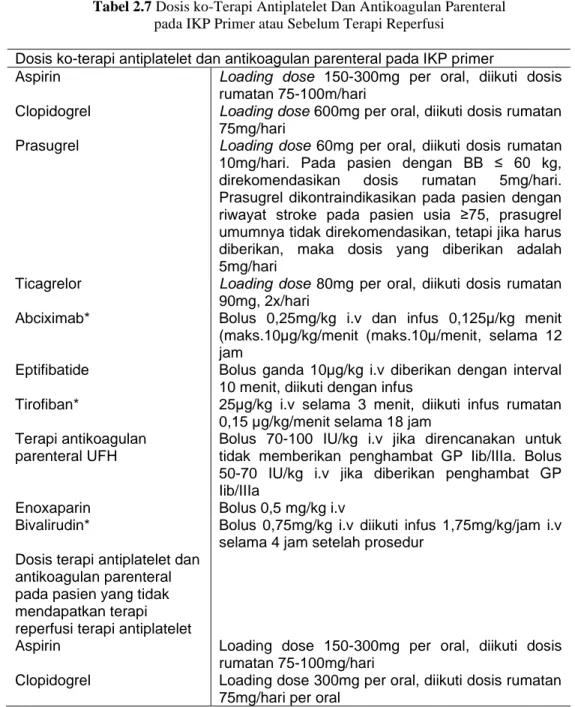

2.6.2.3.4 Farmakoterapi Prosedural ... 60

2.6.2.3.5 Terapi Fibrinolitik... 62

2.6.2.3.6 Kontraindikasi Terapi Fibrinolitik ... 63

2.7 Pengetahuan ... 66

2.7.1 Definisi Pengetahuan ... 66

2.7.2 Tingkat Pengetahuan ... 66

2.7.3 Cara Memperoleh Pengetahuan ... 68

2.7.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan ... 70

2.7.5 Kriteria Pengetahuan ... 73

2.7.6 Rumus Kriteria Penilain Tingkat Pengetahuan ... 73

2.8 Kerangka Teori ... 74

2.9 Kerangka Konsep ... 75

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN ... 76

3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian ... 76

3.1.1. Jenis Penelitian... 76

3.1.2. Rancangan Penelitian ... 76

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian ... 76

3.2.1 Waktu Penelitian ... 76

3.2.2 Tempat Penelitian ... 76

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian ... 77

3.3.1. Populasi Penelitian ... 77

vii

3.3.2. Sampel Penelitian... 77

3.3.3. Kriteria Inklusi dan Ekslusi ... 77

3.4. Metode Pengumpulan Data ... 78

3.4.1. Jenis Data Penelitian ... 78

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data ... 78

3.4.3. Instrumen Penelitian ... 78

3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 79

3.6. Definisi Operasional ... 80

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 82

4.1. Hasil Penelitian ... 82

4.2. Analisis Univariat ... 82

4.3. Pembahasan ... 84

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 87

5.1. Kesimpulan ... 87

5.2. Saran ... 87

DAFTAR PUSTAKA ... 88

viii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Gambaran Permukaan Anatomi Jantung Tampak Aterior ... 8

Gambar 2.2. Gambaran Permukaan Anatomi Jantung Tampak Posterior ... 8

Gambar 2.3. Gambaran Empat Katub Jantung Yang Tampak Dari Atas ... 10

Gambar 2.4. Gambaran Kerja Pompa Ganda Jantung ... 12

Gambar 2.5. Gambaran Tampak Anterior Arteri Koroner dan Tampak Depan Vena Koronarius ... 14

Gambar 2.6 Disfungsi Endotel Yang Terjadi Pada Proses Arterosklerosis Dari Lesi Inisiasi dan Progresi Melewati Kejadian Kardiovaskular Akut ... 25

Gambar 2.7 Proses Arterosklerosis Interekasi Selular pada Perkembangan dan Progres Arterosklerosis ... 27

Gambar 2.8 Gambaran dan Penjelasan EKG Normal ... 29

Gambar 2.9 Gambaran Cardiac Masker EkG Pada Penyakit Jantung Koroner ... 30

Gambar 2.10 Gambaran Tampilan Rontgen Dada Normal Tampak Posterioanterior Dengan 9 Busur Potongan ... 32

Gambar 2.11 Tampilan Rontgen Dada Normal Dari Lateral ... 33

Gambar 2.12 Algoritma Tatalakasana Farmakologi dan Non Farmakologis Pada Pasien Angina Pektoris Stabil ... 56

Gambar 2.13 Algoritma Langkah-langkah Terapi Reperfusi ... 65

Gambar 2.14 Kerangka Teori ... 74

Gambar 2.15 Kerangka Konsep ... 75

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi ... 19

Tabel 2.2 Jenis dan Dosis Nitrat Terapi Untuk Terapi Infark Miokard Akut . 47 Tabel 2.3 Rekomendasi Penyekat Kanal Kalsium (CCB) ... 49

Tabel 2.4 Jenis dan Dosis Penghambat Kanal Kalsium Untuk Terapi Infark Miokard Akut ... 49

Tabel 2.5 Jenis dan Dosis Antiplatelet Untuk Terapi Infark Miokardium Akut ... 52

Tabel 2.6 Jenis dan Dosis Penghambat ACE Untuk Infark Miokardium Akut ... 55

Tabel 2.7 Dosis ko-Terapi Antiplatelet dan Antikoagulan Parenteral pada IKP Primer atau Sebelum Terapi Reperfusi... 61

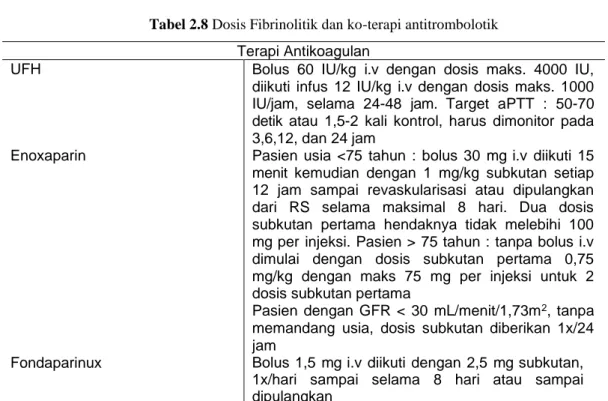

Tabel 2.8 Dosis Fibrinolitik dan ko-Terapi Antitrombolitik ... 62

Tabel 2.9 Dosis Fibrinolitik dan ko-Terapi Antitrombolitik ... 64

Tabel 2.10 Regimen Fibrinolitik Untuk Infark Miokard Akut ... 66

Tabel 3.1. Definisi Operasional ... 80

Tabel 4.1. Distribusi Karakteristik Demografi Sampel ... 82

Tabel 4.2. Distribusi Tingkat Pengetahuan Sampel ... 83

Tabel 4.3. Distribusi Tingkat Pengetahuan Berbahayanya Penyakit ... 83

Tabel 4.4. Distribusi Tingkat Pengetahuan Pencegahan Penyakit ... 83

x

DAFTAR SINGKATAN

ACE I : Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor ACS : Acute Coronary Syndrome

ADP : Adenosine Diphosphate

Apo B : Apoprotein B

APS : Angina Pektoris Stabil

APTS : Angina Pektroris Tidak Stabil ATP : Adenosin Tri Phosphate

AV : AtrioVentricular

BMI : Body Mass Index

BMS : Bare Mental Stents

BPAK : Bedah Pintas Arteri Koroner CAD : Coronary Artery Disease CCB : Calcium Channel Blocker CDC : Centers for Disease Control CHF : Congestive Heart Failure

CK-MB : Creatine kinase Myocardial Band

CYP3A : Sitokrom P3A

COX-1 : Cyclooxygenase-1

CPG : Clopidogrel

COX-2 : Cyclooxygenase-2

DAPT : Dual Antiplatelet Theraphy DES : Drug-eluting Stents

xi

DHP : Dihidropiridin

DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta DKI : Daerah Khusus Ibukota

EKG : Elektrokardiogram

ESPRIT : Esterogen in the Prevention of Reinfarction Trial) FK USU : Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara GFR : Glomerular Filtration Rate

HbA1c : Hemoglobin A1c

HDL C : High Density Lipoprotein Cholestrol HERS : Hearts and Esterogen/Progestin Study IGF : Insulin Like Growth Factor

IKP : Intervensi Koroner Perkutan

IMA-EST : Infark Miokard akut dengan elevasi segmen T IMA-NEST : Infark Miokard akut dengan elevasi segmen T ISDN : Isosorbit Dinitrat

IV : Intravena

KEMENKES : Kementrian Kesehatan

Lp A : Lipoprotein A

LAO : Left Anterior Oblique LBBB : Left Bundle Branch Block LDL : Low Density Lipoprotein

LDL C : Low Density Lipoprotein Cholestrol LMWH : Low Molecular Weight Heparin

xii

LV : Left Ventricle

MET : Metabolic Equivalent

MI : Myocardium Infark

NCBI : National Center for Biotechnology Information

NO : Nitrit Oxide

NOAC : New Oral Anticoagulant

NSTEMI : Non Segmen T Elevasi Miokardium Infark

NTG : Nitrogliserin

NYHA : New York Heart Association OAINS : Obat Anti Inflamasi Non-Steroid

OR : Odds Ratio

ONACI : National Observational study of diagnostic and Interventional cardiac catheterization

O2 : Oksigen

PA : Posterior-Anterior

PAR-1 : Protease Activated Receptor type 1 PaO2 : Tekanan parsial oksigen dalam darah PCI : Percutaneous Coronary Intervention PDE5 : Phospodiesterase 5

PDGF : Platelet Derived Growth Factor

PERKI : Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia PJK : Penyakit Jantung Koroner

PROCAM : Prospective Cardiovascular Münster

xiii PTM : Penyakit Tidak Menular PUFA : Polysaturated Fatty Acid

QTc : QT Corrected

RAO : Right Anterior Oblique RBBB : Right Bundle Branch Block RISKESDAS : Riset Kesehatan Dasar

RPA : Reteplase

SA Node : Sinoatrial Node

SaO2 : Saturasi oksigen hemoglobin SIHD : Stable Ischemic Heart Disease

SKDI : Standar Kompetensi Dokter Indonesia SRS : Sample Registration System

STEMI : Segmen T Elevasi Miokardium Infark

SK : Streptokinase

SV : Semilunar Valve

TGF-B : Transforming Growth Factor B TIA : Transient Ischemic Attack TNK-TPA : Tenecteplase

Tpa : Alteplase

UFH : Unfractioned Heparin VF : Ventricular Fibrilation VT : Ventricular Tachycardia WHO : World Health Organization WHI : Womens Health Initiative

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Lampiran 3 : Ethical Clearance Lampiran 4 : Lembar Penjelasan

Lampiran 5 : Lembar Persetujuan Setelah Penjelasan (Informed Consent) Lampiran 6 : Lembar Kuesioner

Lampiran 7 : Data Induk

Lampiran 8 : Output Data SPSS

xv

ABSTRAK

Latar Belakang : Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan penyakit gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau arterosklerosis.Diperkirakan bahwa diseluruh dunia. World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa penyakit jantung koroner (PJK) menjadi salah satu masalah Kesehatan dalam sistem kardiovaskular yang jumlah nya meningkat cepat dengan angka kematian 6,7 juta kasus. Secara klinis PJK ditandai dengan nyeri dada atau rasa tidak nyaman di dada atau dada terasa tertekan berat ketika sedang melakukan kerja berat dan mendaki ataupun teburu buru pada saat berjalan datar ataupun berjalan jauh, Secara klasifikasi PJK (Penyakit Jantung Koroner) umumnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Chronic stable angina (Angina Pectoris Stabil; APS ) dan Acute Coronary Syndrome (ACS) adalah suatu sindrom klinis yang bervariasi, dan biasanya dibagi menjadi 3, yaitu : Unstable Angina (Angina Pectoris Tidak Stabil; APTS), Acute Non ST Elevasi (Acute NSTEMI), Acute ST Elevasi (Acute STEMI).

Tujuan : Untuk mengetahui Tingkat pengetahuan tentang penyakit jantung koroner pada mahasiswa angkatan 2021 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Metode Penelitian : Rancangan penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif sederhana. Desain penelitian ini tidak melakukan intervensi dari peneliti. Penelitian untuk melihat, mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena kesehatan yang terjadi dikalangan mahasiswa.

Hasil : Dari penelitian ini, didapatkan hasil tingkat pengetahuan mahasiswa FK USU angkatan 2021 dengan nilai sedang, yaitu sebesar 62%.

Kata Kunci : Penyakit Jantung Koroner, Pengetahuan

xvi

ABSTRACT

Background: Coronary Disease (CHD) is a heart function disorder due to lack of blood due to heart disease in the blood vessels due to damage to the lining of the blood vessel wall or atherosclerosis. . It is estimated that around the world. The World Health Organization (WHO) states that coronary heart disease (CHD) is one of the health problems in the cardiovascular system, the number of which is increasing rapidly with a death rate of 6.7 million cases. Clinically, CHD is characterized by chest pain or discomfort in the chest or heavy pressure on the chest when doing strenuous work and climbing or climbing quickly when walking flat or walking long distances. Angina (Stable Angina Pectoris; APS) and Acute Coronary Syndrome (ACS) are a varied clinical syndrome, and are usually divided into 3, namely: Unstable Angina (Unstable Angina Pectoris; APTS), Acute Non ST Elevation (Acute NSTEMI) , ST Elevation Acute (Acute STEMI).

Objective: To determine the level of knowledge about coronary heart disease in students of the class of 2021 at the Faculty of Medicine, University of North Sumatra.

Research Methods: The research design used is a simple descriptive design. The design of this study did not involve the intervention of the researcher. Research to see, describe and describe a health phenomenon that occurs among students.

Results: From this research, it is found that the score for the knowledge of USU faculty of medicine students of the year 2021 were average (62%).

Keywords: Coronary Heart Disease, Knowledge

1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan penyakit gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau arterosklerosis (Kemenkes RI 2020). Penyakit ini termasuk bagian dari penyakit kardiovaskuler yang paling umum terjadi karena menyebabkan angka perawatan rumah sakit dan angka kematian yang tinggi. Penyakit kardiovaskuler merupakan gangguan dari jantung dan pembuluh darah termasuk stroke, penyakit jantung rematik dan kondisi lainnya (WHO). Dan penyakit jantung koroner merupakan penyakit kardiovaskuler yang disebabkan oleh penyumbatan pada arteri koroner oleh tumpukan plak, polutan atau zat-zat kimia lingkungan yang biasanya masuk ke tubuh melalui makanan, minuman atau berbentuk gas yang terkumpul pada dinding arteri koronaria. Hal ini membuat adanya kemungkinan penggumpalan darah pada bagian arteri yang menyempit, dengan begitu tidak ada lagi darah yang bisa mengalir karena aliran arteri diblok oleh gumpalan darah yang sudah menjadi keras (Iskandar, 2017).

Diperkirakan bahwa diseluruh dunia, PJK pada tahun 2020 menjadi pembunuh pertama tersering yakni sebesar 36% dari seluruh kematian, angka ini dua kali lebih tinggi dari angka kematian akibat kanker. World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa penyakit jantung koroner (PJK) menjadi salah satu masalah Kesehatan dalam sistem kardiovaskular yang jumlah nya meningkat cepat dengan angka kematian 6,7 juta kasus (WHO 2017). Sedangkan menurut statistik dunia, ada 9,4 juta kematian setiap tahun yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler dan 45% kematian tersebut disebabkan oleh PJK. Diperkirakan angka tersebut akan meningkat hingga 23,3 juta pada tahun 2030.

Data yang berasal dari World Health Organization (WHO) tahun 2012 menunjukan 17,5 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler atau 31% dari 56,5 juta kematian di seluruh dunia. Lebih dari ¾ kematian akibat

penyakit kardiovaskular terjadi di negara berkembang yang berpenghasilan rendah sampai sedang. Dari seluruh kematian akibat penyakit kardiovaskular 7,4 juta (42,3%) di antaranya disebabkan penyakit jantung Koroner (PJK) dan 6,7 juta (38,3%) disebabkan oleh stroke. Di Indonesia dilaporkan PJK (yang dikelompokkan menjadi penyakit sistem sirkulasi) merupakan penyebab utama dan pertama dari seluruh kematian, yakni sebesar 26,4%, angka ini empat kali lebih tinggi dari angka kematian yang disebabkan oleh kanker (6%). Dengan kata lain, lebih kurang satu diantara empat orang yang meninggal di Indonesia adalah akibat penyakit jantung koroner.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya, 15 dari 1000 orang, atau sekitar 2.784.064 individu di Indonesia menderita penyakit jantung.

Riskesdas 2018 juga menunjukkan prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia sebesar 1,5%, dengan peringkat prevalensi tertinggi Provinsi Kalimantan Utara 2,2%, DIY 2%, Gorontalo 2%.

Selain ketiga provinsi tersebut, terdapat pula 8 provinsi lainnya dengan prevalensi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi nasional.

Delapan provinsi tersebut adalah: Aceh (1,6%), Sumatera Barat (1,6%), DKI Jakarta (1,9%), Jawa Barat (1,6%), Jawa Tengah (1,6%), Kalimantan Timur (1,9%), Sulawesi Utara (1,8%) dan Sulawesi Tengah (1,9%). Di Provinsi Sumatera Utara dalam hasil Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa terdapat 10 jenis PTM terbanyak di Sumatera Utara dan PJK menempati urutan kedua dengan prevalensi sebesar 7% (Kemenkes RI, 2007).

Dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2013, prevalensi PJK dengan diagnosis dokter sebesar 0,5% dan dengan gejala mirip PJK sebesar 1,1% dan PJK berada pada posisi ketujuh tertinggi PTM di Sumatera Utara (Kemenkes RI, 2013).

Pada umumnya penyakit jantung koroner memiliki faktor risiko yang dapat di ubah yaitu merokok, dislipidemia, hipertensi, diabetes melitus, kurang aktivitas fisik, berat badan lebih & obesitas, diet yang tidak sehat, stres, konsumsi alkohol berlebih. Dan memiliki faktor risiko yang tidak dapat diubah

yaitu umur, jenis kelamin, keturunan/ras (Kemenkes 2020). Meskipun demikian, faktor-faktor ini tidak dapat sepenuhnya dapat menjelaskan variasi insiden penyakit kardiovaskular dan mortalitas pada setiap individu dan populasi.

Secara klinis PJK ditandai dengan nyeri dada atau rasa tidak nyaman di dada atau dada terasa tertekan berat ketika sedang melakukan kerja berat dan mendaki ataupun teburu buru pada saat berjalan datar ataupun berjalan jauh, Secara klasifikasi PJK (Penyakit Jantung Koroner) umumnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Chronic stable angina (Angina Pectoris Stabil; APS ) dan Acute Coronary Syndrome (ACS) adalah suatu sindrom klinis yang bervariasi, dan biasanya dibagi menjadi 3, yaitu : Unstable Angina (Angina Pectoris Tidak Stabil; APTS), Acute Non ST Elevasi (Acute NSTEMI), Acute ST Elevasi (Acute STEMI).

Pencegahan penyakit jantung koroner di masyarakat diharapkan bukan hanya berperan dalam pengawasan dan pemberian minum obat pada penderita saja, tetapi juga berperan mengajarkan pola hidup sehat dan edukasi kesehatan, maka dari itu Kemenkes meenciptakan suatu program yang dapat meningkatkan gaya hidup sehat, dengan program PATUH yaitu P : Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter A : Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur T : Tetap diet dengan gizi seimbang U : Upayakan aktifitas fisik dengan aman H : Hindari asap rokok, alkohol dan zat karsinogenik (Kemenkes 2018). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, telah diketahui bahwasan nya berbahaya nya penyakit jantung koroner dan tingkat kematian nya yang tinggi untuk itu diperlukannya tingkat pengetahuan dan pencegahan penyakit jantung koroner. Sebagai calon tenaga medis yang akan mengabdikan diri pada masyarakat, mahasiswa kedokteran harus mampu melakukan pencegahan, penegakan diagnosis,melakukan tatalaksana awal, mengedukasi dan melakukan rujukan pada kasus penyakit jantung koroner.

Berdasarkan SKDI, penyakit jantung koroner merupakan kompetensi 3B yang artinya lulusan dokter umum harus mampu melakukan diagnosis secara klinis, tatalaksana awal, mengedukasi dan melakukan rujukan. Maka dari itu penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan hasil berupa tingkat pengetahuan mahasiswa FK USU terhadap penyakit jantung koroner.

1.2. PERTANYAAN PENELITIAN

Bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa FK USU angkatan 2021 terhadap penyakit jantung koroner?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa FK USU terhadap penyakit jantung koroner

1.3.2. Tujuan khusus

1. Diketahuinya tingkat pengetahuan mahasiswa FK USU tentang bahanya penyakit jantung koroner.

2. Diketahuinya tingkat pengetahuan mahasiswa FK USU tentang pencegahan penyakit jantung koroner

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Manfaat penelitian bagi peneliti

Melalui Penelitian ini Penulis memperoleh pengalaman dalam penelitian ilmiah, serta meningkatkan Pengetahuan tentang penyakit jantung koroner dan menerapkan pengetahuan nya dalam kehidupan sehari hari.

1.4.2 Manfaat penelitian bagi masyarakat

Memberikan informasi dan edukasi tentang pentingnya dan berbahayanya penyakit jantung koroner. Sehingga Masyarakat dapat mencegah dan terhindar dari penyakit jantung koroner. Dan dapat menerapkan pola hidup sehat yang sesuai anjuran.

1.4.3 Manfaat penelitian bagi institusi penelitian

Bagi institusi pendidikan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah studi kepustakaan dan diharapkan menjadi suatu masukan yang berarti dan bermanfaat bagi mahasiswa pada bidang kesehatan di Universitas Sumatera Utara.

5

2.1 DEFINISI JANTUNG DAN SISTEM KARDIOVASKULAR

Mulai dari hanya beberapa hari setelah pembuahan sampai meninggal, jantung terus berdenyut. Pada kenyataannya, sepanjang rentang hidup manusia, jantung berkontaksi sekitar 3 miliar kali, tidak pernah berhenti kecuali selama sepersekian detik untuk mengisi rongganya. Dalam sekitar 3 minggu setelah pembuahan, jantung padda mudigah yang sedang tumbuh mulai berfungsi.

Jantung adalah organ pertama yang fungsional (Fisiologi Sherwood Edisi 6).

Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus menerus tanpa henti memompa darah keseluruh tubuh. Jantung berkontraksi dan relaksasi sebanyak 100.000 kali dalam sehari, dan semua pekerjaan ini memerlukan suplai darah yang baik yang disediakan oleh pembuluh arteri koroner. Bagian kanan dan kiri jantung masing masing memiliki ruang sebelah atas (atrium) yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah (ventrikel) yang mengeluarkan darah. Agar darah hanya mengalir dalam satu arah, maka ventrikel memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar (Pearce, 2007; Smelzer

& Bare, 2002).

Fungsi utama jantung adalah memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Secara normal setiap jaringan dan organ tubuh akan menerima aliran darah dalam jumlah yang cukup sehingga jaringan dan organ tubuh menerima nutrisi dengan adekuat.

Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat (nutrien seperti asam amino dan elektrolit, hormon, sel darah dll) dari dan menuju sel-sel tubuh manusia. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh (bagian dari homeostasis/keseimbangan). Jenis sistem peredaran darah:

sistem peredaran darah terbuka, dan sistem peredaran darah tertutup.

Sistem peredaran darah juga merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah (sistem kardiovaskuler). Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam

tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari Jantung, Pembuluh Darah, dan Saluran Limfe (Pearce, 2007; Smeltzer & Bare, 2002). Sistem kardiovaskular yang berfungsi sebagai sistem regulasi melakukan mekanisme yang bervariasi dalam merespons seluruh aktivitas tubuh.

Salah satu contoh adalah mekanisme meningkatkan suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan tertentu, darah akan lebih banyak dialirkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak untuk memelihara sistem sirkulasi organ tersebut.Ketika oksigen telah diserap oleh jaringan, pembuluh vena membawa balik darah yang berwarna biru dan mengandung sedikit sekali oksigen ke jantung (Pearce, 2007; Smeltzer & Bare, 2002)

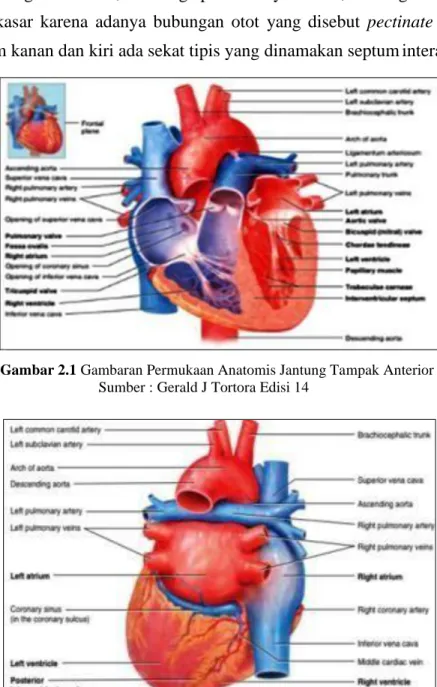

2.2 ANATOMI JANTUNG

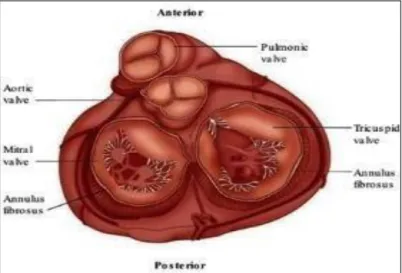

Jantung terletak di rongga toraks di antara paru-paru. Lokasi ini dinamakan mediastinum (Scanlon, 2007. Jantung memiliki panjang kira-kira 12 cm (5 in.), lebar 9 cm (3,5 in), dan tebal 6 cm (2,5 in.), dengan massa rata-rata 250g pada wanita dewasa dan 300g pada pria dewasa, Jantung bertumpu di diafragma, dekat garis tengah rongga toraks di mediastinum, suatu daerah anatomis yang memanjang dari tulang dada ke kolom vertebralis, tulang rusuk pertama di diafragma, dan diantara penutup paru-paru. Sekitar dua pertiga massa jantung (Tortora, 2017). Pangkal jantung berada di bagian paling atas, di belakang sternum, dan semua pembuluh darah besar masuk dan keluar dari daerah ini (Scanlon, 2007). Apeks jantung yang dibentuk oleh ujung ventrikel kiri menunjuk ke arah anterior, inferior, dan kiri, serta berada di atas diafragma.

Membran yang membungkus dan melindungi jantung disebut perikardium.

Perikardium menahan posisi jantung agar tetap berada di dalam mediastinum, namum tetap memberikan cukup kebebasan untuk kontraksi jantung yang cepat dan kuat. Perikardium terdiri dari dua bagian, yaitu perikardium fibrosa dan perikardium serosa.

Perikardium fibrosa terdiri dari jaringan ikat yang kuat, padat, dan tidak elastis. Sedangkan perikardium serosa lebih tipis dan lebih lembut dan

membentuk dua lapisan mengelilingi jantung. Lapisan parietal dari perikardium serosa bergabung dengan perikardium fibrosa. Lapisan viseral dari perikardium serosa, disebut juga epikardium, melekat kuat pada permukaan jantung. Di antara perikardium parietal dan viseral terdapat cairan serosa yang diproduksi oleh sel perikardial. Cairan perikardial ini berfungsi untuk mengurangi gesekan antara lapisan-lapisan perikardium serosa saat jantung berdenyut. Rongga yang berisi cairan perikardial disebut sebagai kavitas perikardial.

Dinding jantung terdiri dari tiga lapisan, yaitu :

1. Epikardium (lapisan paling luar), merupakan membran tipis di bagian luar yang membungkus jantung. Terdiri dari dua lapisan yaitu perikarduim fibrosum (viseral), merupakan bagian kantong yang membatasi pergerakan jantung terikat di bawah sentrum tendinium diafragma, bersatu dengan pembuluh darah besar merekat pada sternum melalui ligamentum sternoperikardial dan perikarduim serosum (parietal), dibagi menjadi dua bagian, yaitu Perikardium parietalis membatasi perikarduim fibrosum sering disebut epikardium, dan Perikardium fiseral yang mengandung sedikit cairan yang berfungsi sebagai pelumas untuk mempermudah pergerakan jantung.

2. Miokardium (lapisan bagian tengah), merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung, membentuk sebagian besar dinding jantung.

Serat-serat otot ini tersusun secara spiral dan melingkari jantung.

Lapisan otot ini yang akan menerima darah dari arteri koroner.

3. Endokardium (lapisan paling dalam), lapisan tipis endothelium, suatu jaringan epitel unik yang melapisi bagian dalam seluruh sistem sirkulasi (Pearce, 2007; Smeltzer & Bare, 2002).

Seperti yang telah disebutkan di atas, lapisan epikardium merupakan lapisan viseral perikardium serosa yang disusun oleh mesotelium dan jaringan ikat lunak, sehingga tekstur permukaan luar jantung terlihat lunak dan licin. Miokardium merupakan jaringan otot jantung yang menyusun hampir 95% dinding jantung Miokardium bertanggung jawab untuk pemompaan jantung. Meskipun menyerupai otot rangka, otot jantung ini bekerja involunter seperti otot polos dan seratnya tersusun melingkari jantung.

Lapisan terdalam dinding jantung, endokardium, merupakan lapisan tipis endotelium yang menutupi lapisan tipis jaringan ikat dan membungkus katup jantung. Jantung mempunyai empat ruangan. Dua ruangan penerima di bagian superior adalah atrium, sedangkan dua ruangan pemompa di bagian inferior adalah ventrikel. Atrium kanan membentuk batas kanan dari jantung (Tortora, 2012) dan menerima darah dari vena kava superior di bagian posterior atas, vena kava inferior, dan sinus koroner di bagian lebih bawah (Ellis, 2006). Atrium kanan ini memiliki ketebalan sekitar 2-3 mm (0,08-0,12 in.). Dinding posterior dan anteriornya sangat berbeda, dinding posteriornya halus, sedangkan dinding anteriornya kasar karena adanya bubungan otot yang disebut pectinate muscles.

Antara atrium kanan dan kiri ada sekat tipis yang dinamakan septum interatrial.

Gambar 2.1 Gambaran Permukaan Anatomis Jantung Tampak Anterior Sumber : Gerald J Tortora Edisi 14

Gambar 2.2 Gambaran Permukaan Anatomis Jantung Tanpak Posterior Sumber : Gerald J Tortora Edisi 14

2.2.1 Katup jantung

Semua katup jantung kita menempel pada jantung pada fibrous cardiac skeleton, yang terdiri dari jaringan ikat padat. Dan kerangka jantung jugaa berfungsi sebagai tempat perlekatan dan otot ventrikel dan atrium (Lilly). Saat setiap ruang jantung berkontraksi, itu mendorong volume darah ke ventrikel atau keluar dari jantung ke arteri. Katup buka dan tutup sebagai respons terhadap perubahan tekanan saat jantung berkontraksi dan rileks. Masing-masing dari empat katup membantu memastikan satu arah aliran darah dengan membuka untuk membiarkan darah masuk dan kemudian menutup mencegah arus baliknya (Tortora, 2017). Ada 2 jenis katup yaitu :

A. Katup Atrioventrikular (AV)

- Katup trikuspid : memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan.

Katup ini memiliki 3 buah daun dan katup.

- Katup bikuspid/mitral : memisahkan atrium kiri dan ventrikel kiri.

Katup ini memiliki 2 buah daun katup.

Katup trikuspid dan bikuspid disebut atrioventricular (AV) katup. Ketika katup AV terbuka, ujungnya membulat katup (selebaran) menonjol ke dalam ventrikel katup saat tekanan atrium lebih tinggi dari tekanan ventrikel. Pada saat ini, otot papiler rileks, dan chordae tendineae kendor. Saat ventrikel berkontraksi, tekanan dari darah mendorong katup ke atas sampai ujungnya bertemu dan tutup bukaannya, Pada saat yang sama, otot papilaris juga berkontraksi, yang menarik dan mengencang chordae tendineae, mencegah katup katup dari everting (membuka ke arah berlawanan ke atrium karena tinggi tekanan ventrikel). Jika katup AV atau korda tendina rusak, darah bisa memuntahkan (mengalir kembali) ke atrium saat kontraksi ventrikel.

B. Katup Semilunar (SV)

- Katup Pulmonal : berada di ventrikel kanan dan arteri pulmonalis (truncus pulmonalis)

- Katup Aorta : berada di ventrikel kiri dan aorta

Katup aortika dan pulmonal dikenal sebagai semilunar Katup (SL) (sem′-eˉ- LOO-nar; semi = half; lunar = berbentuk bulan) karena mereka terdiri dari tiga bulan sabit berbentuk katup. Setiap katup menempel pada dinding arteri dengan

cembung batas luar. Katup SL memungkinkan lonjakan darah dari jantung ke arteri, tetapi mencegah arus balik darah ke Ventrikel. Perbatasan bebas dari proyek katup ke dalam lumen arteri. Ketika ventrikel berkontraksi, tekanan meningkat didalam chambers. Katup semilunar terbuka ketika tekanan di ventrikel melebihi tekanan di arteri, lonjakan darah dari ventrikel ke dalam batang paru dan aorta). Saat ventrikel rileks, darah mulai mengalir kembali ke jantung. Darah yang mengalir kembali ini mengisi katup, yang menyebabkan tepi bebas katup semilunar saling menghubungi dengan erat dan menutup pembukaan antara ventrikel dan arteri, secara mengejutkan nya, mungkin tidak ada katup menjaga persimpangan antara vena cava dan atrium kanan atau vena pulmonalis dan atrium kiri.

Sebagai kontraksi atria, sejumlah kecil darah mengalir mundur dari atrium ke pembuluh darah ini. Namun, arus balik diminimalkan oleh mekanisme yang berbeda; sebagai atrial kontrak otot, ia mengompres dan hampir runtuh dinding lemah titik masuk yang berat (Tortora, 2017). Untuk meringkas poin anatomi fungsional yang disajikan di bagian ini yaitu dari jalur darah aliran : darah terdeoksigenasi dikirim ke jantung melalui vena kava inferior dan superior, yang masuk ke atrium kanan. Aliran terus berlanjut lubang katup trikuspid ke ventrikel kanan. Kontraksi ventrikel kanan mendorong darah melintasi katup pulmonal ke arteri pulmonalis dan paru-paru, tempat karbon dioksida berada dilepaskan dan oksigen diserap. Darah kaya oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke atrium kiri dan kemudian melewati katup mitral ke ventrikel kiri. Kontraksi ventrikel kiri memompa darah beroksigen melewati katup aorta ke dalam aorta, dari mana ia didistribusikan ke semua jaringan lain di tubuh (Lilly).

Gambar 2.3 Gambaran Empat Katub Jantung Yang Tampak Dari Atas Sumber : Lilly Patophysiology of heart 6th edition

2.2.2 Persarafan jantung

Meskipun inisiasi detak jantung berasal dari SA node, itu dipengaruhi oleh saraf dari sistem saraf otonom, yang membentuk persimpangan sinaptik dengan jaringan nodus dan pembuluh koroner. Cabang jantung saraf parasimpathetic vagus (X) dan cabang jantung dari serviks dan batang simpatis dada bagian atas bersatu di sekitar jantung ke membentuk pleksus saraf jantung. Saraf didistribusikan dari pleksus jantung ke jantung dan pembuluh darahnya. Saraf simpatis menyampaikan impuls ke jantung yang menyebabkan detak jantung bertambah cepat dan menyebabkan arteri koroner membesar. Saraf parasimpatis, di sisi lain, memperlambat detak jantung dan menyebabkan penyempitan arteri koroner 2.3 FISIOLOGI JANTUNG

Jantung merupakan organ tubuh dengan tugas yang berat dan bekerja sangat keras. Pada tiap menitnya, jantung orang dewasa berdetak 60-100 kali dalam kondisi normal. Untuk mempertahankan homeostasis, materi esensial seperti O2 dan nutrien harus diangkut secara terus-menerus dari lingkungan luar dan dihantarkan ke sel, dan sisa-sisa metabolit harus dibuang terus-menerus. Selain itu, panas berlebih yang dihasilkan otot harus diangkut ke kulit tempat panas dilepaskan tubuh untuk membantu mempertahankan suhu tubuh. Homeostasis juga tergantung pada transfer hormon, yang merupakan pengatur cara kimia yang penting, dari tempat produksinya ke tempat kerjanya. Sistem sirkulasi, yang berperan terhadap homeostasis dengan berperan sebagai sistem pengangkut di tubuh, terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Seluruh jaringan tubuh terus-menerus bergantung pada aliran darah penyokong yang disediakan oleh jantung dengan berkontraksi, atau memompa darah. Jantung menyediakan darah melalui pembuluh darah untuk dialirkan ke jaringan dalam jumlah yang mencukupi, baik tubuh dalam keadaan istirahat maupun melakukan suatu latihan berat. Sistem peredaran darah memiliki tiga komponen dasar :

1. Jantung berfungsi sebagai pompa yang memberikan tekanan ke darah untuk menetapkan gradien tekanan yang dibutuhkan untuk darah mengalir ke jaringan. Seperti semua cairan, darah mengalir ke bawah gradien tekanan dari area bertekanan lebih tinggi ke area tekanan rendah. Fisiologi (cardiac berarti "jantung").

2. Pembuluh darah berfungsi sebagai jalan masuk yang darah diarahkan dan didistribusikan dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan selanjutnya dikembalikan ke jantung.

3. Darah adalah media transpor dimana material dipindahkan jarak jauh di dalam tubuh (seperti oksigen, karbon dioksida, nutrisi, limbah, elektrolit, dan hormon (Sherwood edisi 4).

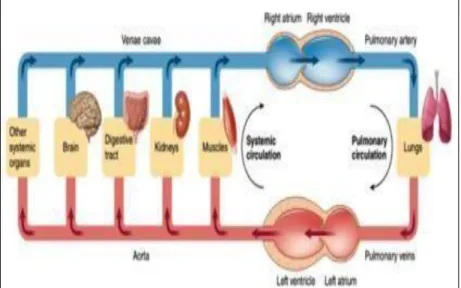

Sirkulasi jantung yaitu darah akan dibawa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis, kemudian darah yang kaya oksigen, dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Sedangkan darah dari tubuh yang telah kekurangan oksigen akan kembali ke jantung melalui vena cava, dan darah yang telah mendapat oksigen, akan disalurkan dari paru-paru menuju jantung melalui vena pulmonalis.

Sirkulasi jantung terbagi atas : sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik

Gambar 2.4 Gambaran Kerja Pompa Ganda Jantung Sumber : Lauralee Sherwood international edition

Sirkulasi pulmonal adalah sirkulasi yang dimulai dari darah yang masih terdeoksigenasi masuk ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior ➔dan darah akan ke atrium kanan darah akan pergi ke ventrikel kanan melalui katup tricuspid ➔setelah itu darah akan ke paru- paru melewati katup pulmonal dan melalui arteri pulmonalis ➔ setelah dari paru-paru darah akan Kembali ke jantung melalui vena pulmonalis

➔ darah masuk ke atrium kiri dan akan memasuki ventrikel kiri melalui katup mitral.

Sirkulasi sistemik adalah sirkulasi peredaran darah dari ventrikel kiri jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung melalui atrium kanan. Saat darah terpompa keluar melalui ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh melalui aorta dan melewati katup aorta. Darah tersebut mengandung oksigen (O2). Darah yang sudah tidak mengandung oksigen nantinya akan kembali lagi ke jantung melalui atrium kanan jantung.

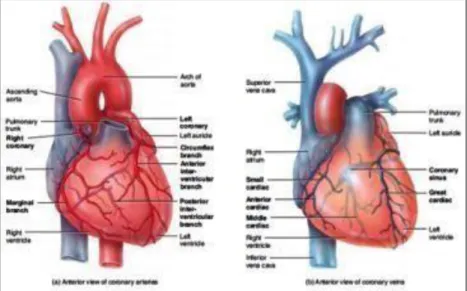

2.3.1 Sirkulasi koroner

Walaupun jantung memompa darah keseluruh tubuh, jantung tidak menerima nutrisi dari darah yang dipompanya. Nutrisi tidak dapat menyebar cukup cepat dari darah yang ada dalam bilik jantung untuk memberi nutrisi semua lapisan sel yang membentuk dinding jantung. Untuk alasan ini, miokardium memiliki jaringan pembuluh darah sendiri, yaitu sirkulasi koroner (Tortora, 2017).

Jantung kaya akan pasokan darah, yang berasal dari arteri koronaria kiri dan kanan. Arteri-arteri ini muncul secara terpisah dari sinus aorta pada dasar aorta, dibelakang tonjolan katup aorta. Arteri ini tidak di blockade oleh tonjolan katup selama sistol karena adanya aliran sirkular dan tetap sepanjang siklus jantung.

Arteri koronaria kanan berjalan diantara trunkus pulmonalis dan atrium kanan, menuju sulkus AV. Saat arteri tersebut menuruni tepi bawah jantung, arteri terbagi menjadi cabang descendens posterior dan cabang marginal kanan. Arteri koronaria kiri berjalan dibelakang trunkus pulmonalis dan kemudian berjalan diantara trunkus pulmonalis dan atrium kiri. Arteri ini terbagi menjadi cabang sirkumfleksa, marginal kiri, dan descendens anterior. Terdapat anastomosis antara cabang marginal kanan dan kiri, serta arteri descendens anterior dan posterior, meskipun anastomosis ini tidak cukup untuk mempertahankan perfusi jika salah satu sisi sirkulasi koroner tersumbat.

Sebagian besar darah kembali ke atrium kanan melalui sinus koronarius dan vena jantung anterior. Vena koronaria besar dan kecil secara berturut-turut terletak paralel terhadap arteri koronaria kiri dan kanan, dan berakhir di dalam sinus.

Banyak pembuluh-pembuluh kecil lainnya yang langsung berakhir di dalam ruang jantung, termasuk vena thebesian dan pembuluh arterisinusoidal. Sirkulasi koroner mampu membentuk sirkulasi tambahan yang baik pada penyakit jantung

iskemik , misalnya oleh plak ateromatosa. Sebagian besar ventrikel kiri disuplai oleh arteri koronaria kiri, dan oleh sebab itu adanya sumbatan pada arteri tersebut sangat berbahaya. AVN dan nodus sinus disuplai oleh arteri koronaria kanan pada sebagian besar orang, penyakit pada arteri ini dapat menyebabkan lambatnya denyut jantung dan blockade AV (Aaronson, 2010).

Gambar 2.5 Gambaran Tampak Anterior Arteri Koroner dan Tampak Depan Vena Koronarius Sumber : Gerald J Tortora edisi 14

2.4 PENYAKIT JANTUNG KORONER 2.4.1 Defenisi penyakit

Penyakit Jantung Koroner (PJK) adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah Arterosklerosis (Kemenkes 2020).

2.4.2 Epidemiologi

Menurut WHO 2015 menunjukan 70% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular, 45% disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu 17,7 juta dari 39,5 juta kematian Penyakit jantung koroner sangat umum di negara maju dan berkembang. Dalam sebuah penelitian, diperkirakan bahwa penyakit jantung koroner mewakili 2,2% dari keseluruhan beban penyakit global dan 32,7 % dari penyakit kardiovaskular. Diperkirakan 7,6% pria dan 5,0% wanita di Amerika Serikat hidup dengan penyakit jantung koroner dari tahun 2009 hingga

2012 berdasarkan survei kesehatan nasional yang dilakukan American Heart Association. (KEMENKES 2020) Jumlah ini sebanyak 15,5 juta orang Amerika terserang penyakit ini. Insiden PJK meningkat seiring bertambahnya usia, tanpa memandang jenis kelamin. Dalam ONACI registry di Perancis, kejadian PJK sekitar 1% pada kelompok usia 45 sampai 65 tahun, yang meningkat 4% saat kelompok usia 75 sampai 84 tahun. Berdasarkan data Sample Registration System (SRS) Indonesia tahun 2014 PJK merupakan penyebab kematian tertinggi kedua setelah stroke, 12,9% dari seluruh penyebab kemartian tertinggi di Indonesia.

Pevalensi PJK Nasional berdasarkan Riskesdas 2013 sebesar 1,5 %.

(RISKESDAS 2013)

2.4.3 Etiologi

Penyakit Jantung Koroner (PJK) terutama disebabkan oleh aterosklerosis (pengerasan dinding pembuluh darah). Arterosklerosis berkembang dari peradangan kecil di dinding pembuluh darah. Sel lipid dan zat lain yang menempel di dinding pembuluh darah koroner membentuk suatu endapan (plak). Deposit di arteri koroner awal nya tidak terlihat. Jika menumpuk dari waktu ke waktu, maka akan mempengaruhi pembuluh darah dan aliran darah, sampai satu bagian otot jantung tidak mendapatkan oksigen.

Aktivitas fisik atau stres emosional dapat menyebabkan ketidak nyamanan dan nyeri dada (angina stabil). Tetapi plak juga dapat terbuka secara tiba-tiba, yang menyumbat pembuluh darah. Jika ini terjadi, nyeri dada juga dapat terjadi tanpa aktivitas fisik sebelumnya (angina tidak stabil). Dan Jika salah satu arteri tersumbat sepenuhnya (infark) maka sebagian otot jantung akan mati. (Karyatin 2019)

2.4.4 Faktor resiko

Menurut studi Framingham penyakit jantung koroner memiliki faktor risiko yang dapat di ubah dan tidak dapat diubah yaitu :

2.4.4.1 Faktor resiko yang dapat diubah

Faktor resiko yang dapat diubah yaitu : merokok, dislipidemia, hipertensi, diabetes melitus, kurang aktivitas fisik, berat badan lebih & obesitas, diet yang tidak

sehat, stres, konsumsi alkohol berlebih. (NCBI) - Merokok

Merokok meningkatkan risiko CAD sekitar 50%, dengan kematian akibat penyakit kardiovaskular sekitar 60% lebih tinggi pada perokok (dan 85% lebih tinggi pada perokok berat) dibandingkan non-perokok. Di Inggris saat ini, sekitar 13 juta orang dewasa (28% pria dan 26% wanita) merokok. Meskipun jumlah perokok telah menurun drastis dalam 50 tahun terakhir, tren ini telah melambat di kalangan muda, dan jumlah gadis remaja yang merokok belakangan ini meningkat. Lebih dari 30.000 kematian akibat kardiovaskular per tahun (14% pada pria dan 12% pada wanita, dengan proporsi kematian dini yang lebih tinggi) disebabkan merokok. (NCBI Statpearls)

Asap rokok juga meningkatkan risiko penyakit jantung koroner sekitar 25%. Berhenti merokok membawa manfaat langsung, dan meskipun demikian, manfaat jangka panjang paling besar terjadi pada mereka yang berhenti merokok sebelum merokok usia 40 tahun, berhenti di usia paruh baya juga bermanfaat. Sebagai contoh, pada mereka yang berusia 30-59 tahun yang berhenti merokok setelah MI, 5 tahun mortalitas 10%, dibandingkan dengan 14% pada mereka yang terus merokok.

Individu dengan peningkatan risiko aterosklerosis harus dinasihati berhenti merokok.

Sekarang ada bukti bahwa dukungan psikososial terfokus.

Penggantian nikotin, dan terapi farmakologis efektif dalam membantu individu berhenti merokok. Layanan ini disampaikan secara terintegrasi oleh klinik berhenti merokok, yang dapat memberikan empat kali lipat meningkatkan kemungkinan seorang perokok akan berhenti.(NCBI)

- Dislipidemia

Risiko utama lainnya untuk penyakit jantung adalah kolesterol.

Pada tahun 1953, hubungan antara kadar kolesterol dan kematian akibat penyakit jantung koroner dilaporkan di berbagai populasi. Pengamatan hewan dan klinis menunjukkan hubungan seperti itu. Hubungan ini dikonfirmasi oleh studi epidemiologi yang menunjukkan hubungan yang

kuat antara kolesterol total serum dan risiko kardiovaskular. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kadar kolesterol dikaitkan dengan perubahan tingkat kejadian penyakit jantung Dokter dan ahli epidemiologi menerima temuan ini, setuju bahwa kolesterol total plasma adalah penanda yang berguna untuk memprediksi penyakit jantung. Ditemukan bahwa komponennya kolesterol lipoprotein densitas rendah (LDL-C) yang merupakan lipoprotein utama yang mengangkut kolesterol dalam darah, juga secara langsung terkait dengan penyakit jantung. Juga ditemukan bahwa LDL kadar kolesterol di masa dewasa muda memprediksi perkembangan penyakit jantung di kemudian hari.

Pedoman saat ini mengidentifikasi LDL-C sebagai target utama untuk terapi kolesterol darah tinggi. Manfaat terapi obat penurun LDL-C telah ditunjukkan dalam berbagai studi klinis, observasi dan eksperimental.

Telah dibuktikan bahwa manfaat mengurangi kolesterol serum untuk risiko PJK berhubungan dengan usia: penurunan 10% kolesterol serum menghasilkan penurunan risiko PJK sebesar 50% pada usia 40, 40% pada usia 50, 30% pada usia 60, dan 20% pada usia 70. Sekarang, kolesterol lipoprotein densitas tinggi (HDL-C) diterima oleh komunitas medis

sebagai faktor penting dalam aterosklerosis dan akibatnya, peningkatan HDL-C telah menjadi strategi terapeutik yang diterima untuk menurunkan angka kejadian PJK. Ada beberapa obat yang meningkatkan HDL-C seperti fibrat, niasin, dan torcetrapib, protein transfer ester kolesterol tetapi hanya fibrat yang telah terbukti mengurangi risiko kejadian koroner utama.

Diperkirakan bahwa peningkatan kadar HDL sebesar 1 mg / dL dikaitkan dengan penurunan risiko koroner sebesar 2% pada pria dan 3% pada wanita.

- Hipertensi

Ada hubungan yang kuat dan sering antara hipertensi arteri dan penyakit jantung koroner (PJK). Dalam studi PROCAM, pada pria berusia antara 40 dan 66 tahun, prevalensi hipertensi pada pasien yang mengalami infark miokard adalah 14/1000 pria dalam follow up selama 4 tahun.

Angka ini meningkat menjadi 48 ketika hipertensi dikaitkan dengan

diabetes mellitus dan 114 jika dikaitkan dengan diabetes dan hiperlipidemia. Uji coba pencegahan sekunder utama dengan statin (4S, CARE dan LIPID), termasuk pasien dengan infark miokard dan angina pektoris. Jika karakteristik dasar dari uji coba ini dianalisis, maka diamati bahwa pasien dalam penelitian 4S memiliki hipertensi pada 26% kasus, 2 dan pasien dalam penelitian CARE3 dan LIPID4 masing-masing memiliki 43% dan 41% kejadian hipertensi. Di sisi lain, angka kematian akibat penyakit jantung koroner 2,3 kali lebih besar bila ada hipertensi. Tidak diragukan lagi bahwa besarnya hipertensi memang berdampak pada kejadian PJK. Jika rasio risiko adalah 1 untuk tekanan diastolik <80 mm Hg, rasio ini meningkat secara progresif saat tekanan diastolik lebih tinggi, dan setidaknya terduplikasi pada nilai 94 mm Hg atau lebih.

Rasio risiko infark miokard adalah 1 bila tekanan sistolik antara 120 dan 129 mm Hg, dan hampir 2 bila nilai ini lebih besar dari 140 mm Hg.7 Ada hubungan patofisiologis penting antara hipertensi arteri dan PJK yang mungkin menjelaskan patogenenesis PJK bila hipertensi hadir. Pertama- tama, aterosklerosis diperburuk oleh hipertensi arteri. Hipertensi sering dikaitkan dengan gangguan metabolisme, seperti resistensi insulin dengan hiperinsulinemia dan dislipidemia, yang merupakan faktor risiko tambahan dari aterosklerosis. Deposisi lipid dan pembentukan plak aterosklerotik mungkin didukung oleh peningkatan tekanan transmural di pembuluh arteri, dengan peningkatan tekanan mekanis dan permeabilitas endotel. Selain itu, didokumentasikan dengan baik bahwa ada disfungsi endotel, renovasi arteri koroner dan peningkatan resistensi pada tingkat mikrovaskuler, semuanya berkontribusi pada penurunan cadangan koroner. Cadangan koroner terganggu pada pasien dengan hipertensi arteri esensial tanpa adanya PJK, yang sebagian disebabkan oleh adanya hipertrofi ventrikel kiri. Studi eksperimental telah menunjukkan bahwa resistensi koroner minimal meningkat pada tikus hipertensi spontan, bersama dengan penurunan kepadatan kapiler dan cadangan koroner.

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi

Klasifikasi Sistolik Diastolik

Optimal <120 dan <80

Normal 120-129 dan/atau 80-84

Normal tinggi 130-139 dan/atau 84-89

Hipertensi derajat 1 140-159 dan/atau 90-99

Hipertensi derajat 2 160-179 dan/atau 100-109

Hipertensi derajat 3 ≥ 180 dan/atau ≥110

Hipertensi sistolik terisolasi

≥ 140 dan <90

Sumber : Guideline Hipertensi Perki, 2015

- Diabetes mellitus

Kannel et al. menggunakan data dari studi jantung Framingham untuk mengidentifikasi diabetes sebagai faktor risiko kardiovaskular utama. Berdasarkan 20 tahun pengawasan kelompok Framingham, peningkatan risiko penyakit aterosklerotik klinis dua hingga tiga kali lipat dilaporkan. Itu juga salah satu studi pertama yang menunjukkan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi pada wanita dengan diabetes dibandingkan pria dengan diabetes. Hasil ini telah diduplikasi oleh banyak penelitian. Artikel Kannel mengubah cara pandang komunitas medis tentang diabetes. Sekarang dianggap sebagai faktor risiko kardiovaskular utama. (Kannel et al)

Ada hubungan yang jelas antara diabetes dan penyakit jantung koroner.

Asosiasi American Heart mengutip statistik berikut :

- Sedikitnya 68% orang yang berusia 65 tahun atau lebih dengan diabetes meninggal karena beberapa bentuk penyakit jantung; dan 16% meninggal karena stroke.

- Orang dewasa dengan diabetes dua sampai empat kali lebih mungkin meninggal karena penyakit jantung dibandingkan orang dewasa tanpa diabetes.

- Asosiasi Jantung Amerika menganggap diabetes sebagai salah satu dari tujuh faktor risiko utama yang dapat dikontrol untuk penyakit kardiovaskular.

- Obesitas

Hubungan antara obesitas dan penyakit jantung koroner dicatat oleh Kannel et al. di Framingham 50 tahun lalu. Obesitas juga merupakan faktor

risiko independen untuk semua penyebab kematian. Ini adalah gangguan metabolisme yang terkait dengan penyakit penyerta seperti penyakit jantung koroner, diabetes tipe 2, hipertensi, dan apnea tidur. Perubahan dalam profil metabolik dan berbagai adaptasi dalam struktur dan fungsi jantung terjadi saat jaringan adiposa berlebih terakumulasi. Sebuah studi baru-baru ini melaporkan bahwa indeks massa tubuh (BMI) yang lebih tinggi selama masa kanak-kanak dikaitkan dengan peningkatan risiko PJK di masa dewasa. Pencegahan dan pengendalian kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa dan anak-anak telah menjadi elemen kunci untuk pencegahan penyakit kardiovaskular. (NCBI)

- Diet yang tidak sehat

Diet tidak sehat. Makan terlalu banyak makanan yang mengandung banyak lemak jenuh, lemak trans, garam dan gula dapat meningkatkan risiko penyakit arteri koroner. (NCBI)

- Stres

Beban resiko yang diakibatkan stres psikologis lebih sulit diukur.

Meningkatnya stres kerja, kurangnya dukungan sosial, tipe kepribadian.

2.4.4.2 Faktor resiko yang tidak dapat diubah

Faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu : umur, jenis kelamin, keturunan/ras (Kemenkes, 2020).

- Umur

Antara tahun 1971 dan 2002, persentase orang lanjut usia (berusia 65 tahun dan lebih) di Inggris Raya, meningkat dari 13% menjadi 16%, dan diproyeksikan menjadi meningkat menjadi 23% dalam 25 tahun ke depan penuaan merupakan faktor risiko utama penyakit aterosklerotik, karena proses degeneratif yang terkait dengan penuaan itu sendiri, bersama dengan dampak kumulatif dari profil faktor risiko yang memburuk yang berkembang dengan bertambahnya usia pada usia 70 tahun, 15% pria dan 9% wanita memiliki penyakit kardiovaskular bergejala, meningkat menjadi 20% pada usia 80 tahun. Lebih dari 40.000 kematian dini (<75 tahun) disebabkan oleh CAD, 22% kematian dini pada pria dan 13% pada wanita 45%. Myocardium infark terjadi pada orang di bawah usia 65 tahun

tetapi lebih mungkin berakibat fatal pada orang yang lebih tua, dengan 80% kematian akibat myocardium infark terlihat pada mereka yang berusia di atas 65 tahun. (NCBI)

- Jenis Kelamin

Penyakit kardiovaskular lebih sering terjadi pada pria daripada wanita dan onsetnya cenderung lebih sering sebelumnya pada pria Insiden penyakit jantung koroner (PJK) pada wanita meningkat cepat saat menopause, dan serupa dengan yang terlihat pada pria di populasi di atas 65 tahun. Meskipun lebih jarang, penyakit ini tetap menjadi salah satu pembunuh terbesar wanita; misalnya, angka kematian yang disesuaikan dengan usia akibat penyakit jantung empat hingga enam kali lebih tinggi daripada angka kematian mereka akibat kanker payudara. Hormon seks wanita mungkin berkontribusi pada risiko penyakit aterosklerotik yang lebih rendah pada wanita pramenopause. Risiko penyakit jantung iskemik berkurang hingga 40% pada wanita yang menggunakan terapi pengganti hormon. Pengguna terapi pengganti hormon biasanya lebih sehat daripada bukan pengguna, menunjukkan bahwa hasil ini dapat dijelaskan oleh bias seleksi.Beberapa uji coba terkontrol acak besar dari terapi pengganti hormon pada wanita pasca menopause Women's Health Initiative (WHI), HERS (Heart and Estrogen/Progestin Study)/HERS II, ESPRIT (Estrogen in the Prevention of Reinfarction Trial), ERA (Estrogen Replacement and Atherosclerosis) dengan dan tanpa aterosklerosis sekarang telah dengan jelas menunjukkan bahwa terapi pengganti hormon tidak mengurangi risiko kejadian kardiovaskular. (NCBI)

- Keturunan

Penyakit kardiovaskular adalah kelainan poligenik multifaktorial, yang disebabkan oleh interaksi antara gaya hidup, lingkungan, dan efek variasi dalam urutan genetik sejumlah gen. Riwayat keluarga dianggap signifikan jika penyakit aterosklerotik muncul pada saudara laki-laki tingkat pertama sebelum usia 55 tahun, atau sebelum 65 tahun pada saudara perempuan. Riwayat keluarga yang positif dikaitkan dengan

peningkatan risiko sebesar 75% pada pria, dan peningkatan 84% pada wanita. Risikonya menjadi lebih dari dua kali lipat jika kedua orang tua terpengaruh. (NCBI)

- Ras

Kematian berdasarkan usia akibat penyakit kardiovaskular sekitar 50% lebih tinggi pada individu ras Asia Selatan yang tinggal di Inggris dibandingkan dengan orang kulit putih. Meskipun peningkatan prevalensi faktor risiko menjelaskan banyak dari risiko ini (trigliserida tinggi, lipoprotein densitas tinggi (HDL) rendah, resistensi insulin, dan berkurangnya aktivitas fisik), faktor genetik dianggap berkontribusi secara signifikan. Insiden CAD yang diamati lebih rendah pada individu kulit hitam keturunan India Barat dan Afrika di Inggris, meskipun insiden stroke lebih besar daripada pada populasi Kaukasia. (NCBI)

2.4.5 Klasifikasi

I. Penyakit jantung iskemia stabil

Penyakit jantung iskemik stabil (SIHD) yang diketahui atau dicurigai yang tidak memiliki perubahan akut atau baru pada status gejala, menunjukkan tidak ada proses trombotik aktif yang sedang berlangsung.

Pasien-pasien ini termasuk yang dengan onset baru-baru ini atau angina stabil atau gejala setara iskemik, seperti dispnea atau nyeri lengan saat beraktivitas; paska ACS distabilkan setelah revaskularisasi atau terapi medis; dan SIHD asimtomatik yang didiagnosis dengan tes stres abnormal atau studi pencitraan. (NCBI STATPEALS)

II. Sindrom koroner akut

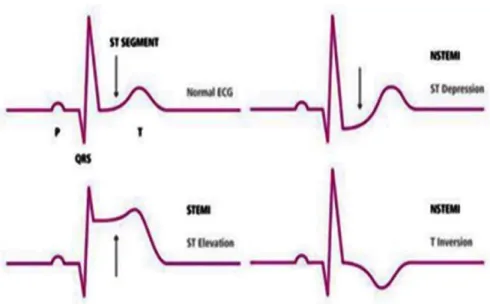

Berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan elektro kardiogram (EKG), dan pemeriksaan biomarka jantung, sindroma koroner akut dibagi menjadi :

1. Infak Miokard akut dengan elevasi segmen ST (IMA-EST) 2. Infark Miokard akut non-elevasi segmen ST (IMA-NEST) 3. Angina pektoris tidak stabil (APTS)

Infark miokard akut dengan elevasi segmen ST merupakan indikator kejadian okludi total pembuluh darah arteri koroner. Keadaan ini memerlukan tindakan

revaskularisasi untuk mengembalikan aliran darah dan reperfusi miokard secepatnya; secara medikamentosa menggunakan agen fibrinolitik atau secara mekanis melalui intervensi koroner perkutan primer.

Diagnosis nya ditegakan jika ditemukan keluhan angina pektoris akut disertai elevasi segmen ST yang persisten di 2 sadapan yang bersebelahan. Sedangkan diagnosis Infark miokard akut non elevasi segmen ST dan angina pektoris tidak stabil ditegakan jika terdapat keluhan angina pektoris akut tanpa elevasi segmen ST yang menetap di 2 sadapan yang bersebelahan. Rekaman EKG saat presentasi dapat berupa depresi segmen ST, inversi gelombang T, gelombang T yang datar, gelombang T Pseudo-normalisasi atau bahkan tanpa perubahan. Angina pektoris tidak stabil dan infark miokard non elevasi segmen ST dibedakan berdasakan hasil pemeriksaan biomarka jantung. Biomaarka jantung yang lazim di gunakan adalah high sensitivity troponin, troponin, atau CK-MB. Bila hasil pemeriksaan biokimia biomarka jantung terjadi peningkatan bermakna, maka diagnosis nya infark miokard akut tanpa elevasi segmen ST, jika biomarka jantung tidak meningkat secara bermakna maka diagnosisnya, angina pektoris tidak stabil. Pada sindroma koroner akut, nilai ambang peningkatan biomarker jantung yang abnormal adalah beberapa unit melebihi nilai normal atas. Jika pemeriksaan EKG awal tidak menunjukan kelainan (normal) atau menunjukan kelainan yang non diagnostik sementara angina masih berlangsung, maka pemeriksaan diulang 10-20 menit kemudian. Jika EKG ulangan tetap menunjukan gambaran non diagnositik sementara keluhan angina sangat sugestif sindrom koroner akut, maka pasien dipantau 12-24 jam. EKG diulang setiap terjadi angina berulang atau setidaknya 1 kali dalam 24 jam. (PERKI 2018).

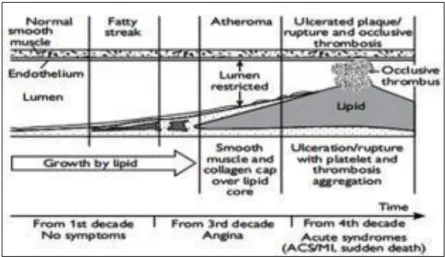

2.4.6 Patofisiologi

Ciri dari patofisiologi CAD adalah perkembangan plak aterosklerotik. Plak adalah penumpukan bahan lemak yang mempersempit lumen pembuluh dan menghambat aliran darah. Langkah pertama dalam proses ini adalah pembentukan

"garis lemak". Garis lemak dibentuk oleh deposisi subendotel dari makrofag yang sarat lipid, juga disebut sel busa. Ketika kerusakan vaskular terjadi, lapisan intima pecah, dan monosit bermigrasi ke ruang subendotel di mana mereka menjadi makrofag. Makrofag ini mengambil partikel lipoprotein densitas rendah (LDL) teroksidasi, dan sel busa terbentuk. Sel T diaktifkan, yang melepaskan sitokin hanya

untuk membantu proses patologis. Faktor pertumbuhan yang dilepaskan mengaktifkan otot polos, yang juga mengambil partikel LDL teroksidasi dan kolagen dan mengendap bersama dengan makrofag yang diaktifkan dan meningkatkan populasi sel busa. Proses ini mengarah pada pembentukan plak subendotel.

Seiring waktu, plak ini bisa membesar atau menjadi stabil jika tidak terjadi kerusakan lebih lanjut pada endotel. Jika menjadi stabil, fibrous cap akan terbentuk, dan lesi akan menjadi kalsifikasi seiring waktu. Seiring berjalannya waktu, lesi dapat menjadi cukup signifikan secara hemodinamik sehingga tidak cukup darah yang akan mencapai jaringan miokard pada saat kebutuhan meningkat, dan gejala angina akan terjadi. Namun, gejala akan mereda saat kebutuhan oksigen menurun.

Agar lesi menyebabkan angina saat istirahat, setidaknya harus 90% stenosis.

Beberapa plak bisa pecah dan menyebabkan terpapar faktor jaringan, yang berujung pada trombosis. Trombosis ini dapat menyebabkan oklusi subtotal atau total lumen dan dapat mengakibatkan perkembangan sindrom koroner akut (SKA) berupa angina tidak stabil, NSTEMI, atau STEMI, tergantung tingkat gangguannya. (OXFORD HANDBOOK OF CARDIOLOGY)

- Arterosklerosis

Aterosklerosis adalah penyakit pada arteri besar dan sedang. Istilah aterosklerosis berasal dari bahasa Latin dan berarti pengerasan arteri yang seperti bubur ('athero') ('sklerosis'). Penyakit ini ditandai dengan penumpukan plak lemak secara bertahap di dalam dinding arteri, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan lumen pembuluh darah secara signifikan, mengganggu aliran darah ke jaringan distal. Plak ini juga dapat menyebabkan sindrom koroner akut dengan menjadi tidak stabil dan memicu trombosis koroner.

Patofisiologi proses aterogenik ditandai oleh : - Disfungsi lapisan endotel pembuluh darah - Peradangan pada dinding pembuluh darah

- Penumpukan lipid, kolesterol, dan sel-sel inflamasi di dinding pembuluh darah

- Akumulasi puing-puing seluler di dalam lapisan intima dan subintimal pembuluh darah.

Proses ini menghasilkan pembentukan plak, dan renovasi dinding arteri. Mekanisme yang mendasari tidak pasti, tetapi teori yang paling