2.1 Organ Reproduksi Betina 2.1.1 Ovarium

Organ reproduksi betina terdiri atas dua buah ovari, dua buah tuba falopii, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Ovarium bertanggung jawab secara fisiologi terhadap pengeluaran gamet secara periodik dan produksi hormon steroid estradiol dan progesteron. Kedua aktifitas ini terintegrasi pada suatu proses pengulangan yang berlangsung terus menerus dari maturasi folikel, ovulasi dan pembentukan korpus luteum dan regresinya sehingga ovarium tidak bisa dipandang sebagai suatu organ endokrin yang statis dimana ukuran dan fungsinya bisa saja membesar dan mengecil, tergantung dari hormon-hormon yang mempengaruhinya (Speroff et al. 2005). Ovarium merupakan organ reproduksi primer yang mempunyai fungsi sebagai kelenjar eksokrin yaitu penghasil ovum dan sebagai endokrin yaitu penghasil hormon. Ovarium memproduksi hormon steroid yang memungkinkan berkembangnya ciri-ciri seksual betina sekunder dan mendukung kebuntingan. Pada umumnya, ovarium terdapat dua buah, yaitu di bagian kanan dan kiri yang terletak dalam rongga pelvis dan menggantung pada mesovarium. Siklus dalam ovarium akan menghasilkan folikel matang sebagai hasil kerja sama antara hormon-hormon ovarium dan gonadotropin (Nalbandov 1990).

Perkembangan ovum dan folikel pada ovari dipengaruhi oleh produksi Follicle Stimulating Hormone (FSH). Produksi FSH pada pituitari menyebabkan folikel menjadi berongga dan menghasilkan estrogen. Gonadotropin juga akan mengaktifkan korpus luteum sehingga melepaskan progesteron yaitu hormon gonadal yang merangsang mukosa uterus untuk mempersiapkan implantasi jika terjadi fertilisasi (Nalbandov 1990). Perubahan ovarium selama siklus seksual bergantung seluruhnya pada hormon-hormon gonadotropik, FSH, LH yang disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. Ovarium yang tidak dirangsang oleh hormon ini tetap tidak aktif, yang merupakan keadaan pada masa anak-anak, ketika hampir tidak ada hormon-hormon gonadotropik yang disekresikan. FSH

dan LH merupakan glikoprotein kecil dengan berat molekul kira-kira 30 000. Satu-satunya efek dari FSH dan LH yang bermakna adalah testis pada pria dan ovarium pada wanita (Guyton dan Hall 1997).

Peningkatan estrogen dalam darah menyebabkan pituitari mengurangi produksi FSH dan meningkatkan pelepasan LH dan Luteotropic Hormone (LTH). Produksi FSH mencapai puncak yang disertai meningkatnya LH menyebabkan folikel mencapai fase akhir perkembangannya dan menjadi pecah, proses ini disebut dengan ovulasi. LH menyebabkan terjadinya ovulasi dan perubahan folikel kosong menjadi korpus luteum dan atas pengaruh LTH dihasilkan progesteron. Progesteron menghambat pengeluaran FSH dan estrogen yang akan mempengaruhi keseimbangan LH, LTH serta korpus luteum (Nalbandov 1990). Setelah ovulasi, sel-sel sekretori pada folikel berkembang jadi korpus luteum yang menyekresikan sejumlah besar hormon progesteron dan estrogen. Kemudian korpus luteum akan berdegenerasi sedangkan hormon progesteron dan estrogen akan sangat berkurang jumlahnya, keadaan ini diikuti dengan siklus ovarium yang baru (Guyton dan Hall 1997).

2.1.2 Uterus

Uterus adalah suatu organ muskular berongga, berdinding tebal, dan terdiri dari otot-otot polos. Uterus terletak di pelvis minor diantara kandung kemih dan rektum. Selama kebuntingan uterus berfungsi sebagai tempat implantasi, retensi dan nutrisi konseptus. Pada saat persalinan dengan adanya kontraksi dinding uterus dan pembukaan serviks uterus, isi konsepsi dikeluarkan. Uterus terdiri dari fundus uteri, corpus uteri, dan serviks uteri. Fundus uteri adalah bagian uterus proksimal, pada bagian ini kedua tuba fallopii masuk ke uterus. Serviks uteri merupakan bagian terbawah uterus, terdiri dari pars vaginalis (berbatasan atau menembus dinding dalam vagina) dan pars supravaginalis. Serviks uteri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu otot polos, jalinan jaringan ikat (kolagen dan glikosamin), dan elastin (Prawirohardjo 2005). Di samping itu, uterus juga dilengkapi dengan ligamentum penyangga uterus (Decherney dan Nathan 2003). Uterus sangat berperan penting bagi perkembangan dan diferensiasi embrio sebagai sumber nutrisi, tempat implantasi, dan sebagai penunjang fetus sampai

waktu normal kelahiran. Perubahan utama perkembangan embrio dalam fetus selama fase praimplantasi terjadi ketika embrio berkembang dari stadium sel ke-4 atau ke-8 menjadi morula kemudian blastosis. Embrio masih dilindungi oleh membran tambahan, zona pelusida, dan sangat tergantung pada cadangan makanan sitoplasma telur, tetapi pada saat pelepasan zona, kebutuhan nutrisi embrio praimplantasi yang tumbuh cepat sangat bergantung pada unsur pokok cairan uterus (yang disebut susu uterus atau histotrof). Selama fase ini akan terbentuk ruang antara embrio dan uterus, dan pada spesies politokus hal ini menyangkut penyebaran embrio ke seluruh tanduk uterus (Hunter 1995).

Stadium perkembangan embrio berhubungan erat dengan proliferasi endometrium yang diatur oleh hormon. Selama embrio berada dalam tuba falopii, uterus dipersiapkan untuk menerimanya melalui pembuangan fagositik reruntuhan pascacoitus seperti spermatozoa mati dan sisa-sisa sperma, produk semen lainnya, dan bakteri yang mungkin masuk pada saat kawin. Peningkatan sekresi progesteron oleh korpus luteum yang sedang berkembang akan mempengaruhi fase persiapan, yang mengakibatkan proliferasi endometrium dengan meningkatnya aktivitas kelenjar dan sekresi zalir ke lumen uterus. Zalir uterus bersama dengan komponen seluler tertentu akan membentuk histotrof. Penggabungan embrio dengan epitelium uterus menyebabkan terbentuknya plasenta dan ketergantungan embrio yang sedang berdiferensiasi pada metabolisme induknya (Hunter 1995).

Kelenjar uterus selama fase folikular terlihat sederhana dan lurus dengan sedikit cabang sedangkan selama fase luteal saat progesteron bekerja terhadap uterus terlihat endometrium bertambah tebal secara mencolok, menjadi bercabang dan berkelok. Estrogen menyebabkan meningkatnya vaskularisasi dan aktivitas mitosis uterus yang lebih besar mengakibatkan organ bertambah berat. Tetapi estrogen yang diberikan pada tikus dan mencit mengakibatkan akumulasi air pada lumen uterus. Otot polos miometrium mengalami hiperplasia dan hipertrofi. Kenaikan bobot uterus seimbang dengan jumlah estrogen yang diberikan (Nalbandov 1990).

2.2 Hormon Reproduksi Betina 2.2.1 Estrogen

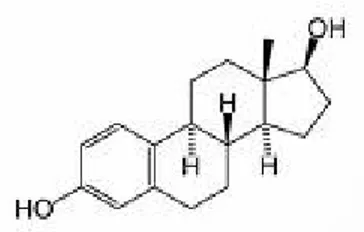

Estrogen merupakan hormon yang diproduksi oleh ovarium dan plasenta yang berfungsi merangsang perkembangan organ kelamin wanita, payudara, berbagai sifat kelamin sekunder. Estrogen dibentuk terutama dari 17-ketosteroidnandrostenedion. Estrogen merupakan salah satu hormon reproduksi pada hewan betina. Hormon ini terutama disekresi oleh sel-sel granulosa penyusun folikel ovarium. Struktur hormon estrogen tersusun atas 18 atom C, gugus –OH fenolik pada C-3, sifat aromatik cincin A, dan tidak mempunyai gugus metil pada C-10 (Dellman dan Brown 1992).

Bentuk hormon estrogen dalam tubuh hewan betina berupa estradiol-17β, estron dan estriol (Johnson dan Everitt 1988; Hiller 1991; Ganong 2003). Estrogen steroid alami yang paling kuat di dalam tubuh manusia adalah estradiol-17β (E2), diikuti estron (E1), dan estriol (E3). Hormon yang paling dominan yaitu estradiol-17β karena jumlahnya paling banyak terdapat dalam tubuh dan aktivitasnya paling tinggi (Cao et al. 2004). Ketiganya adalah suatu steroid 18 karbon dengan sebuah cincin fenolat A, yaitu suatu cincin aromatik dengan sebuah gugus hidroksil melekat ke karbon 3. Keadaan ini menyebabkan steroid-steroid tersebut berikatan secara selektif dengan reseptor estrogen. Senyawa ini juga memiliki gugus β-hidroksil atau keton di posisi 17 cincin C yang berfungsi meningkatkan daya ikatnya (Marks et al. 2000).

Efek yang disebabkan oleh hormon estrogen dinamakan efek estrogenik. Efek estrogenik meliputi pertumbuhan payudara, menjaga kesuburan rahim, menjaga kehalusan kulit, mencegah osteoporosis, dan menjaga kolesterol dalam tubuh (Cao et al. 2004). Gambar 1 menunjukkan struktur kimia estrogen. Potensi estradiol-17β 12 kali lebih besar dari estron, dan 80 kali lebih besar dari estriol. Hormon steroid seperti estrogen dan progesteron adalah molekul kecil yang bersifat hidrofobik sehingga dapat berdifusi ke dalam sel. Pada target sel, estrogen dan progesteron akan mengikat protein reseptor yang ada dalam sitoplasma atau inti (Pineda 1983).

Gambar 1 Struktur kimia estrogen (Cao et al. 2004).

Estrogen bekerja pada uterus untuk meningkatkan massa endometrium dan miometrium serta meningkatkan amplitudo dan frekuensi kontraksi oleh efek oksitosin dan prostaglandin. Estrogen terdapat di berbagai jaringan tubuh hewan seperti ovarium, testis, adrenal, plasenta, dan sedikit banyak ditemukan di spermatozoa (Turner dan Bagnara 1988). Estrogen berfungsi meningkatkan proliferasi dan pertumbuhan sel-sel spesifik pada tubuh dan bertanggung jawab terhadap perkembangan sebagian besar sifat seksual sekunder betina (Guyton 1995). Estrogen merupakan hormon steroid yang dihasilkan oleh sel teka interna dari folikel, korpus luteum, plasenta, dan dalam jumlah sedikit oleh korteks adrenal dan testis. Konsentrasi estrogen menjelang ovulasi mencapai kadar tertinggi dalam tubuh dan berfungsi menekan produksi FSH dan LH sehingga terjadi ovulasi (Hunter 1995).

2.2.2 Progesteron

Progesteron merupakan steroid berkarbon 21 yang memiliki struktur dasar inti pregnan dengan rumusan empat lingkaran (Turner dan Bagnara 1988). Gambar 2 menunjukkan struktur kimia progesteron.

Progesteron pada betina disintesis oleh sel teka folikel yang sedang berkembang dan kemudian oleh korpus luteum sebagai respon terhadap stimulasi oleh LH dan FSH (Corwin 2009). Progesteron disekresi oleh sel lutein korpus luteum, plasenta, dan dalam jumlah sedikit telah diisolasi dari testis dan kelenjar adrenal. Hormon progesteron diperlukan untuk pertumbuhan sel-sel endometrium yang pada akhirnya diperlukan untuk makanan fetus. Progesteron mendukung perkembangan ovum sebelum implantasi, karena secara khusus meningkatkan sekresi tuba fallopii dan uterus untuk memberikan zat-zat gizi yang sesuai bagi morula dan blastokista yang sedang berkembang serta mempengaruhi pembelahan sel pada embrio yang baru berkembang. Pada proses kebuntingan progesteron juga berpengaruh pada susunan saraf pusat guna menekan sintesis estrogen sehingga konsentrasinya dalam darah ditekan (Guyton 1995).

2.3 Tikus Putih (Rattus sp.)

2.3.1 Karakteristik Umum Tikus Putih (Rattus sp.)

Tikus digolongkan ke dalam ordo Rodentia (hewan pengerat), famili Muridae dari kelompok mamalia (hewan menyusui). Ordo Rodentia merupakan ordo dari kelas mamalia yang terbesar yaitu 40% dari 5000 spesies mamalia. Tikus memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang baik dengan lingkungannya, baik saat cuaca dingin maupun panas. Klasifikasi tikus putih (Rattus norvegicus) menurut Myers dan Armitage (2004) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia Phylum : Chordata Kelas : Mamalia Ordo : Rodentia Subordo : Sciurognathi Famili : Muridae Subfamili : Murinae Genus : Rattus

Tiga galur atau varietas tikus yang biasa digunakan sebagai hewan percobaan yaitu galur Sprague-Dawley yang memiliki kepala kecil, berwarna albino putih dan ekornya lebih panjang dari badannya. Galur Wistar memiliki telinga yang panjang, kepala yang lebar, dan ekor yang tidak sama panjang seperti tubuhnya. Galur Long Evans yang lebih kecil dari tikus putih dan memiliki warna hitam pada kepala dan tubuh bagian depan (Malole dan Pramono 1989). Menurut Inglis (1980), galur yang sering digunakan untuk penelitian yaitu Dawley, Wistar, dan Long-Evans. Galur Dawley berasal dari Spraque-Daley, Madison, Wisconsin (Gambar 3). Galur Wistar berasal dari Institut Wistar di Pennysylvania. Galur Long-Evans berukuran lebih kecil dibandingkan galur Spraque-Dawley dan Wistar.

Gambar 3 Rattus norvegicus (Abimosaurus 2010).

Tikus yang sering digunakan sebagai hewan percobaan di laboratorium yaitu tikus putih (Rattus norvegicus). Tikus putih (Rattus norvegicus) sering digunakan sebagai hewan percobaan atau hewan laboratorium karena telah diketahui sifat-sifatnya dan mudah dipelihara (Veterinary Library 1996). Tikus putih (Rattus norvegicus) sering digunakan pada berbagai macam penelitian karena tikus ini memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi, murah serta mudah untuk mendapatkannya (Ballenger 2000). Ada dua sifat yang membedakan tikus dari hewan percobaan lain, yaitu tikus tidak dapat muntah karena struktur anatomi yang tidak lazim di tempat esofagus bermuara ke dalam lambung dan tikus tidak mempunyai kantung empedu. Menurut Ballenger (2002) warna umum dari Rattus norvegicus yaitu abu-abu kehitaman atau cokelat, dapat juga berwarna abu-abu

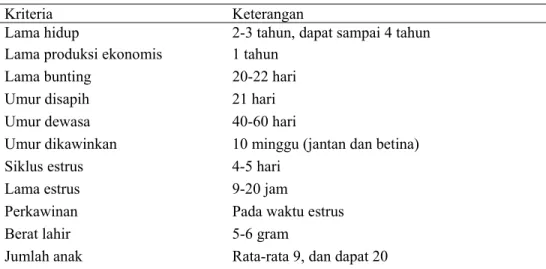

pucat atau abu-abu putih, namun tikus yang digunakan sebagai hewan percobaan merupakan starin albino dari Rattus norvegicus. Tabel 1 menunjukkan data biologis dari tikus putih Rattus norvegicus.

Tabel 1 Data Biologis Tikus Putih

2.3.2 Sistem Reproduksi Tikus Putih (Rattus sp.)

Tikus mencapai dewasa kelamin pada umur 50-60 hari, vagina mulai terbuka pada umur 35-90 hari dan testis turun pada umur 20-50 hari. Anak-anak tikus yang sehat dan kuat dihasilkan bila tikus mulai dikawinkan pada umur 65-110 hari yaitu pada saat betina mencapai 250 gram bobot badan dan jantan 300 gram. Umur perkawinan pertama tersebut tergantung dari galur tikus dan tingkat pertumbuhannya. Siklus estrus berlangsung 4-5 hari dengan estrus selama 12 jam setiap siklus dan seperti halnya pada mencit, estrus mulai pada malam hari (Malole dan Pramono 1989). Reproduksi pada hewan betina merupakan suatu proses yang kompleks dan dapat terganggu pada berbagai stadium sebelum dan sesudah permulaan siklus reproduksi. Hewan betina harus menghasilkan ovum yang hidup dan diovulasikan pada waktu yang tepat. Ia harus memperlihatkan estrus dekat waktu ovulasi sehingga kemungkinan penyatuan sel kelamin jantan dengan sel telur dan pembuahan dapat dipertinggi. Ia harus menyediakan lingkungan intrauterin yang sesuai untuk konseptus sejak pembuahan sampai partus, demikian pula lingkungan yang baik untuk anaknya sejak lahir sampai waktu disapih (Toelihere 1985).

Kriteria Keterangan Lama hidup 2-3 tahun, dapat sampai 4 tahun Lama produksi ekonomis 1 tahun

Lama bunting 20-22 hari Umur disapih 21 hari Umur dewasa 40-60 hari

Umur dikawinkan 10 minggu (jantan dan betina) Siklus estrus 4-5 hari

Lama estrus 9-20 jam

Perkawinan Pada waktu estrus

Berat lahir 5-6 gram

Jumlah anak Rata-rata 9, dan dapat 20

Tikus merupakan hewan poliestrus yaitu hewan yang memiliki siklus berahi lebih dari dua kali dalam satu tahun. Siklus estrus dipengaruhi dan diatur oleh hormon-hormon khusus dalam tubuh dan berlangsung selama 4-6 hari, siklus pertama timbul setelah 1-2 hari dari mulainya pembukaan vagina yang terjadi pada umur 28-29 hari. Siklus estrus terbagi atas empat periode, yaitu proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus (Malole dan Pramono 1989; Smith dan Mangkoewidjojo 1987). Periode proestrus berlangsung selama 12 jam, secara mikroskopis terlihat sel epitel berinti dari ulasan vagina yang dilakukan (Hafez 2000). Periode estrus merupakan periode berahi, dan kopulasi dimungkinkan hanya pada saat ini. Setiap siklusnya berlangsung selama 12 jam (Malole dan Pramono 1989). Periode metestrus berlangsung selama 10-14 jam, pada umumnya tidak terjadi perkawinan. Pada ovarium terbentuk korpus hemorhagi di tempat folikel de Graaf yang baru melepaskan ovum. Periode diestrus berlangsung selama 60-70 jam. pada masa tersebut terjadi regresi fungsional korpus luteum. Mukosa vagina tipis dan leukosit bermigrasi melintasinya. Apabila terjadi kebuntingan, siklus akan terganggu selama masa kebuntingan. Hewan menjadi estrus pada akhir kebuntingan namun siklusnya sekali lagi tertunda sampai akhir laktasi (Turner dan Bagnara 1988).

Tikus mempunyai uterus yang berbentuk dupleks, dengan dua serviks, tanpa badan uterus, dan pemisahan tanduk secara sempurna. Seluruh organ tersebut melekat pada dinding pinggul dan dinding perut dengan perantaraan ligamentum uterus yang lebar, yaitu ligamentum lata uteri. Ligamentum ini membantu uterus untuk dapat menerima suplai darah dan saraf. Lapisan luar ligamentum lata uteri membentuk ligamentum uterus yang melingkar (Nalbandov 1990). Gambar 4 menunjukkan uterus tikus putih yang sedang bunting.

Gambar 4 Uterus tikus putih (Needham et al. 2011). 2.4 Purwoceng

Purwoceng adalah tanaman herba komersial yang dapat digunakan sebagai afrodisiak, diuretik, dan tonik (Gambar 5). Dewasa ini populasi purwoceng sudah langka karena mengalami erosi genetik secara besar-besaran, populasinya di Gunung Pangrango Jawa Barat dan area pegunungan di Jawa Timur dilaporkan sudah musnah karena pembabatan bagian akarnya yang dimanfaatkan sebagai viagra Jawa (Darwati dan Roostika 2006).

Gambar 5 Purwoceng (Darwati dan Roostika 2006).

Pada awalnya tanaman purwoceng di Indonesia hanya dijumpai di daerah pegunungan Dieng sebagai tanaman liar jenis perdu. Meskipun tergolong jenis perdu, purwoceng merupakan tanaman yang tergolong langka karena selain

tempat tumbuhnya di ketinggian 2000–4000 meter di atas permukaan laut, pertumbuhan purwoceng membutuhkan faktor-faktor lingkungan yang spesifik (Fauzi et al. 2009). Hingga saat ini tidak banyak laporan penelitian tentang purwoceng. Beberapa aspek yang sudah dilaporkan adalah aspek agronomi, kultur in vitro, fitokimia, dan farmakologi (Darwati dan Roostika 2006). Tabel 2 menunjukkan deskripsi dari purwoceng.

Tabel 2 Deskripsi purwoceng Deskripsi

Habitus Semak, menutup tanah, tinggi ± 25 cm Batang Semu, bulat, lunak, hijau pucat

Daun Majemuk, bentuk jantung, panjang + 3 cm, lebar ± 2,5 cm, tepi bergerigi, ujung tumpul, pangkal bertoreh, tangkai panjang ± 5cm, coklat kehijauan, pertulangan menyirip, hijau

Bunga Majemuk, bentuk payung, tangkai silindris, panjang + 2 cm, kelopak bentuk tabung, hijau, benang sari putih. putik bulat. hijau, mahkota berambut, coklat

Buah Lonjong, kecil, hijau Biji Lonjong, kecil, coklat

Akar Tunggang, putih kotor

Sumber: Rahardjo (2003); Yuhono (2004)

Seluruh bagian tanaman purwoceng dapat digunakan sebagai obat tradisional terutama akar. Akar purwoceng berkhasiat sebagai afrosidiak, yakni dapat membangkitkan hormon seksual dan mengandung senyawa diuretik yang mampu melancarkan air seni. Di samping itu, tanaman ini berkhasiat melancarkan peredaran darah, menambah stamina, menghangatkan, dan menyehatkan tubuh (Gunawan 2002).

2.4.1 Fitokimia

Penelitian yang mempelajari fitokimia purwoceng sudah cukup banyak. Suzery et al. (2004) menunjukkan adanya senyawa stigmasterol dalam akar purwoceng berdasarkan data spektroskopi. Hernani dan Rostiana (2004) melaporkan pula adanya senyawa kimia yang teridentifikasi secara kualitatif, yaitu bergapten, marmesin, 4- hidroksi kumarin, umbeliferon, dan psoralen. Tabel 3 menunjukkan kandungan aktif purwoceng.

Tabel 3 Kandungan aktif purwoceng

Senyawa aktif Efek

(-)-Limonena, terkandung dalam seluruh tanaman

Menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans penyebab keputihan, merangsang peristaltic

Anisketone, terkandung dalam buah

Merangsang dan menambah semangat, pereda lelah Asam kafeat, terkandung

dalam seluruh tanaman

Merangsang semangat, merangsang aktivitas saraf pusat, merangsang keluarnya prostaglandin, menghambat keluarnya histamin

Dianethole, terkandung dalam seluruh tanaman

Merangsang hormon estrogen Hydroquinone, terkandung

dalam seluruh tanaman

Merangsang ereksi, mengurangi sekresi cairan pada liang vagina, anti pendarahan di luar haid, merangsang semangat, menaikkan tekanan darah

Isoorientin, terkandung dalam seluruh tanaman

Menambah produksi sperma Phlellandrene, terkandung

dalam seluruh tanaman

Memacu ereksi, bahan pengharum dan pewangi Squalene, terkandung dalam

seluruh tanaman

Merangsang semangat, melancarkan transfer oksigen dalam darah

Stigmasterol, terkandung dalam seluruh tanaman

Merangsang hormon estrogen, merangsang terjadinya proses ovulasi, bahan baku pembuatan hormon steroid

Sumber: Gunawan (2002)

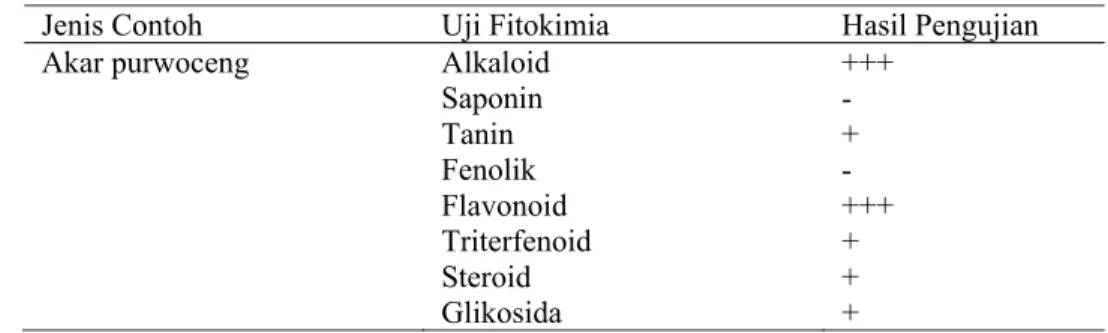

Pemberian ekstrak akar purwoceng tidak mempengaruhi lamanya daur birahi tikus. Profil hormon Estradiol-17β plasma tikus-tikus betina selama daur birahi, setelah diberi ekstrak akar purwoceng selama 15 hari memperlihatkan peningkatan kadar Estradiol dibandingkan dengan normal. Selain itu, ekstrak akar purwoceng dengan dosis 80 mg bubuk akar per tikus, selama 15 hari mengurangi fertilitas tikus-tikus betina (Caropeboka 1983). Hasil uji fitokimia akar purwoceng yang dipakai pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil uji fitokimia dari akar purwoceng

Jenis Contoh Uji Fitokimia Hasil Pengujian

Akar purwoceng Alkaloid +++

Saponin - Tanin + Fenolik - Flavonoid +++ Triterfenoid + Steroid + Glikosida +