Bab 2 Landasan Teori

2.1 Konsep Sosiolinguistik

Wardhaugh (2002: 1) mengatakan bahwa apabila dua orang ingin berkomunikasi dalam suatu pembicaraan maka mereka harus menggunakan suatu sistem komunikasi yang memiliki kode. Kode tersebut dinamakan bahasa. Dan sistem komunikasi yang digunakan tersebut tidak hanya berlaku kepada dua individu saja, namun juga pada kelompok masyarakat dimana individu-individu tersebut dikenali sebagai salah satu bagiannya. Kesimpulannya, bahasa adalah sesuatu yang dibicarakan oleh anggota dari kelompok masyarakat tertentu. Namun, pembicaraan yang terjadi di hampir setiap masyarakat bisa mengambil bentuk yang berbeda-beda. Bila diperhatikan lebih jauh, tidak pernah ada masyarakat yang berbicara dengan cara yang persis sama; baik masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan rumpun bahasa berbeda maupun masyarakat yang tingal di lingkungan dengan rumpun bahasa yang sama; misalnya pada negara-negara berbahasa pengantar bahasa Inggris seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Selandia Baru.

Ada berbagai pendapat berbeda mengenai faktor-faktor penggunaan bahasa. Salah satunya menurut Holmes. Holmes (2001: 9) berpendapat ada empat jenis skala dimensi sosial yang menjadi faktor penggunaan berbagai bentuk bahasa. Skala-skala dimensi sosial tersebut adalah:

1. Social distance scale atau skala jarak sosial. Skala ini mempertegas seberapa baik pihak-pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi mengenal satu sama lain

2. Social status scale atau skala status sosial. Skala status sosial berguna untuk menunjukkan adanya relevansi antara pemilihan penggunaan bahasa dengan status sosial yang dimiliki pihak-pihak tersebut.

3. Formality scale based on settings or type of interaction atau skala formalitas berkaitan latar belakang atau tipe interaksi. Skala tersebut menjelaskan adanya pengaruh yang diberikan oleh latar belakang dan tipe interaksi terhadap pemilihan penggunaan bahasa seseorang.

4. Referential and affective function scale atau skala fungsi referensial dan afektif. Skala fungsi referensial dan afektif berfungsi untuk memberikan fakta bahwa bahasa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi objektif sebagai sebuah referensi, namun juga sebagai sebagai ajang menyampaikan perasaan seseorang.

Dengan adanya skala-skala dimensi sosial di atas, kita bisa mengerti alasan seseorang menggunakan berbagai bentuk penggunaan bahasa yang berbeda-beda di dalam suatu peristiwa komunikasi. Contohnya, seseorang akan menggunakan bahasa sopan dan formal bila sedang melakukan presentasi dalam rapat di hadapan atasan-atasannya; namun ia akan menggunakan bahasa daerahnya secara santai ketika berkumpul dan berbincang-bincang dengan kerabat dari daerah asalnya.

Skala-skala dimensi sosial yang ada, merupakan hasil dari budaya suatu masyarakat. Karena skala-skala tersebut mengakibatkan adanya perbedaan penggunaan bahasa; maka mudah dipahami bahwa antara dan budaya memiliki kaitan yang erat. Wardhaugh (2002: 215) mengungkapkan bahwa:

Language determines how speakers perceive or organize the world around them, both the natural world and the social world.

Terjemahan:

Bahasa mencerminkan bagaimana pembicaranya memandang dan mengatur dunia di sekitar mereka, baik tentang alam maupun budaya mereka.

Apabila ilmu yang mempelajari tentang bahasa itu sendiri disebut linguistik, maka ilmu yang mempelajari tentang bahasa dan hubungannya dengan unsur budaya disebut sosiolinguistik. Sesuai dengan Carol dalam Sanada (1992: 9) yang dimaksud dengan sosiolinguistik adalah:

社会言語学とは社会の中で生きる人間、その集団とのかかわりにおいて各 現で現象あるいは言語連用をとらえようとするがくもんである。

Terjemahan:

Sosiolinguistik adalah ilmu yang membahas fenomena bahasa atau penggunaan bahasa yang berkaitan dengan manusia maupun kelompoknya yang berada di dalam masyarakat.

Bagaimana seseorang bisa menentukan kapan harus menggunakan bentuk bahasa yang tepat berkaitan dengan budaya masyarakat dimana orang tersebut menjadi bagian. Budaya masyarakat itulah yang akhirnya secara tidak langsung menjadi penentu penggunaan suatu bahasa. Penggunaan bentuk bahasa yang mengandung aimai atau ambiguitas oleh orang Jepang dalam berkomunikasi merupakan salah satu contohnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya Jepang yang mengutamakan keharmonisan kelompoknya yang sudah mengakar sejak berabad-abad lalu. Bila mereka mengatakan sesuatu secara terus terang, misalnya dalam hal penolakan atau pengungkapan pendapat, maka dikhawatirkan hal itu akan menyakiti lawan bicara mereka dan membuat riak di dalam kelompok; padahal kericuhan sekecil apapun dalam kelompok merupakan sesuatu yang sebisa mungkin dihindari. Terlebih lagi, Kerbo (1998: 21) menekankan bahwa Jepang adalah suatu tempat dimana orang-orangnya bukanlah suatu individual tersendiri,

namun merupakan bagian dari kelompok. Sesuai dengan pernyataan tersebut, penggunaan bahasa yang ambigu dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memelihara keharmonisan.

2.1.1 Etnografi Komunikasi

Dalam sosiolinguistik, salah satu topik umum yang menarik adalah etnografi komunikasi. Menurut Hymes dalam Hashiuchi (1999: 82), definisi dari etnografi adalah:

Etnography (民族誌) は文化人類学の用語であり、特定の民族(社会)の文化

をフィールド・ワークをふまえて記述するものである。 Terjemahan:

Etnografi adalah istilah antropologi budaya, berupa tulisan atau catatan yang dituliskan berdasarkan pengamatan terhadap bangsa (masyarakat) tertentu.

Wardhaugh (2002: 220) lalu mengungkapkan bahwa etnografi komunikasi adalah penjabaran dari semua faktor-faktor yang relevan demi memahami bagaimana peristiwa komunikasi tertentu dapat mencapai tujuannya. Wardhaugh juga beranggapan etnografi komunikasi tersebut memiliki peranan penting dalam membedakan antara kelompok yang satu dengan lainnya, maupun antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Selanjutnya Hymes dalam Hashiuchi (1999: 83-84) berpendapat bahwa untuk bisa berbicara suatu bahasa dengan tepat, kita tidak hanya bisa memahami tata bahasa dan kosakatanya saja, namun juga memahami konteks yang ada ketika berbicara. Ia lalu menjabarkan ada delapan komponen yang mencakup berbagai hal yang dibutuhkan seseorang agar bisa memahami suatu peristiwa komunikasi yang terjadi di dalam suatu konteks budaya. Delapan komponen tersebut disebut SPEAKING model; sesuai dengan huruf pertama dari tiap istilah komponen komunikasi tersebut. Komponen-komponen itu adalah:

1. Setting and Scene (状況設定) atau latar belakang tempat dan waktu ketika suatu pembicaraan berlangsung, juga keadaan yang menggambarkan situasi di lingkungan komunikasi tersebut.

2. Participants (参加者) atau peserta (pihak-pihak yang terlibat secara langsung) yang ada di dalam suatu pembicaraan.

3. Ends (目 的) atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh peserta dari suatu pembicaraan.

4. Act Sequence (行為連続) atau urutan kejadian yang merupakan bentuk asli dan isi dari pembicaraan yang berlangsung; cara pembicaraan berlangsung.

5. Keys (行為特徴) atau hal-hal yang mengacu pada intonasi, sikap dan jenis pembicaraan yang berlangsung (serius, ringan, dan lain lain).

6. Instrumentalities (媒介) atau media penyampaian pembicaraan. Misalnya lisan atau tulisan.

7. Norms (相互行為と解釈の規範) atau norma interaksi dan interpretasi yang mengacu kepada hal-hal seperti besar kecilnya suara, pandangan mata, interupsi dan sebagainya yang berkaitan dengan norma di dalam masyarakat.

8. Genre (ジャンレ) atau bentuk pengungkapan pembicaraan. Misalnya anekdot, doa, teka-teki, dan lain-lain.

Kedelapan komponen dalam SPEAKING model tersebut secara umum mencakup hal-hal yang diperlukan untuk memahami konsep aimai atau budaya ambiguitas didalam penggunaan bahasa sebagai media berkomunikasi orang Jepang sehari-hari.

2.1.1.1 Faktor Budaya Dalam Etnografi Komunikasi Bahasa Jepang

Selain delapan jenis komponen yang telah disebutkan di atas; faktor-faktor budaya juga berperan di dalam etnografi komunikasi bahasa Jepang. Faktor-faktor budaya ini juga mendukung terbentuknya ambiguitas masyarakat Jepang dalam berkomunikasi.

A. Uchi – Soto

Uchi dan soto adalah salah satu budaya Jepang yang banyak dikenal masyarakat di berbagai belahan dunia. Untuk bisa mengerti peranan uchi dan soto di dalam komunikasi, sebaiknya kita memahami prinsip uchi dan soto terlebih dahulu. Menurut Hamada (1996), yang dimaksudkan dengan uchi adalah keluarga, rumah, kantor maupun ruang lingkup dimana terdapat diri kita sebagai bagiannya, dan ruang lingkup di luar itu adalah soto.

Bila dijabarkan secara sederhana, uchi adalah kelompok dimana seseorang menjadi bagiannya, biasanya dengan hubungan antar individu yang cukup erat; dan soto adalah lingkungan diluar kelompok tersebut. Pengelompokan uchi dan soto ini bergantung kepada konteks dimana seseorang berada saat itu. Kelompok uchi bisa mengacu pada keluarga, kantor, geng maupun universitas seseorang berasal dan soto merupakan lingkungan di luar itu. Konsep uchi dalam budaya Jepang ini sebenarnya dimulai dari unit terkecil yang ada pada fase kehidupan seseorang, yaitu keluarga. Dalam masyarakat Jepang, seseorang belajar memahami uchi dan soto pada masa kanak-kanaknya dan

mulai mengidentifikasi prinsip tersebut dengan cara mengenali kelompok dalam rumah (keluarga) dan di luar rumah. Budaya uchi – soto ini telah mengakar ke dalam berbagai unsur masyarakat Jepang dan menjadi bagian dalam keseharian mereka. Misalnya, kebiasaan orang Jepang mencopot sepatu sebelum memasuki rumah, hal ini dimaksudkan agar debu atau kotoran dari luar (soto) tidak masuk dan mengotori bagian dalam rumah (uchi). Prinsip uchi dan soto juga tercermin pada arsitektur rumah Jepang. Dapat dikatakan hanya orang-orang tertentu seperti kerabat maupun sahabat-sahabat dekat saja (uchi) yang bisa memasuki bagian dalam rumah. Sedangkan orang-orang dengan hubungan yang tidak terlalu akrab atau tidak begitu dikenal (soto) biasanya ditemui di genkan. Genkan adalah unsur arsitektur Jepang yang unik dan jarang ditemui pada rumah-rumah di negara lain. Menurut Makino (1996: 12):

まず、門をくぐったときに囲いのウチに入ったな、と感じます。ただ、ま だ家の中にはいっていないのですから、不安全なうち感覚です。ベルを押 して、玄関に入って始めて、家のウチに入ったという感覚になります。し かし、玄関はソトとほど同じレベルにあり、家の中のレベルとは段違いに なっているので、ウチでありながらウチではないという、曖昧な究間感覚 を味わいます。 Terjemahan:

Awalnya, kita merasa kita bisa memasuki lingkungan uchi seseorang ketika kita membuka pagar. Tetapi ada kesan tidak nyaman karena sebenarnya kita belum lah memasuki bagian dalam rumah. Ketika kita menekan bel dan berada di genkan, maka ada perasaan kita sudah memasuki bagian uchi di dalam rumah. Namun, genkan sebenarnya berada pada posisi yang sama dengan soto; karena ia tidak berada pada posisi yang sejajar dengan bagian dalam rumah yang lainnya. Maka timbullah kesan yang ambigu karena pada saat itu kita bagaikan uchi bagi tuan rumah, walaupun sebenanya bukan.

Seperti dijelaskan di atas, pembagian ruangan dalam rumah Jepang menunjukkan adanya pembagian wilayah bagi tamu-tamu yang mengunjungi rumah tersebut. Dengan adanya genkan, seseorang tidak perlu mengajak pihak sotonya untuk memasuki wilayah

yang ia peruntukkan bagi uchinya. Hal-hal seperti di atas menunjang masyarakat Jepang untuk terbiasa mengenali dan mengelompokkan siapa sajakah yang termasuk dalam ruang lingkup pribadi mereka.

Selain keluarga, uchi juga diasosiasikan dengan dengan eratnya hubungan seorang karyawan dengan perusahaannya. Pada saat berkenalan, biasanya orang Jepang tidak menyebut dirinya dengan profesinya, namun dengan nama perusahaan dimana dia bekerja, karena bagi mereka perusahaan merupakan bagian kelompok primer seperti keluarga (Kerbo, 1998: 24). Misalnya, seseorang tidak akan mengatakan bahwa ia bekerja sebagai manajer keuangan, tetapi ia akan berkata bahwa “saya A dari perusahaan XYZ”. Dengan begitu, si A telah mengelompokkan dirinya sebagai bagian dari perusahaan tempat ia bekerja. Perusahaan dan segala elemennya tersebut merupakan ruang lingkup tempat ia berada dan menjadi pihak uchi bagi dirinya, sedangkan perusahaan lain serta unsur-unsur di luar perusahaannya sendiri dianggap sebagai pihak soto.

Pengelompokan ruang lingkup ini mempengaruhi sikap orang Jepang ketika bersosialisasi di dalam masyarakat. Bagaimana seseorang bertingkah laku, berkomunikasi maupun bertindak dilandasi oleh dengan kelompok mana orang tersebut berhadapan. Adanya honne (perasaan paling pribadi yang dimiliki seseorang) dan tatemae (apa-apa yang ditunjukkan pada prakteknya) merupakan pilihan yang timbul ketika seseorang harus bersikap terhadap lawan bicaranya.

B. Honne – Tatemae

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika bersosialisasi, nilai-nilai uchi dan soto tidak terlepas dari sepasang prinsip yang disebut sebagai honne dan tatemae. Menurut Ushiyama (2007: 169), honne dan tatemae didefinisikan sebagai berikut:

本音は心の中で実際に考えていること。思ったことをそのまま口に出すこ とは、相手に対する配慮が足りないと考えられている。建前はTPOや社 会的道徳、話す相手によって変化する表向きの意味。社交辞令もこれにあ たる。

Terjemahan:

Honne adalah adalah pemikiran jujur seseorang. Apabila kita mengatakan sesuatu dengan terang-terangan, maka hal itu dianggap akan menyinggung lawan bicara kita. Tatemae adalah sikap seseorang yang dapat berubah-ubah sesuai konteks sosial, lawan bicara serta tempat, waktu dan objek pembicaraan (atau TPO; time, place and object). Tanggapan diplomatis juga termasuk kedalam prinsip tatemae. Honne sebagai sebuah pemikiran yang jujur, merupakan bagian dari pribadi seseorang yang memiliki kemungkinan berseberangan dengan pemikiran pribadi orang lain. Bila pemikiran ini diucapkan, kemungkinan akan terjadi keretakan keharmonisan yang berakibat buruk. Maka, pemikiran pribadi ini cenderung dihindari dalam komunikasi. Pada saat orang-orang menghindari honne, tatemae menjadi sebuah solusi. Prinsip tatemae digunakan sesuai dengan konteks sosial dimana kita terlibat. Misalnya, gaya bahasa maupun gerak tubuh yang kita gunakan ketika kita berbicara dengan sahabat kita pasti berbeda dengan gaya bahasa maupun gerak tubuh ketika kita berbicara dengan orang yang baru kita kenal. Tatemae juga tergantung dari lawan bicara, tempat, waktu dan objek pembicaraan. Contohnya, ketika seseorang harus memberikan pendapat tentang masalah perpecahan di tempat kerja; sikap yang ditunjukkan kepada anggota keluarga ketika membicarakan masalah tersebut di rumah tidak akan sama apabila ia membicarakan masalah yang sama dengan atasannya.

Sering dikatakan bahwa orang Jepang jarang mengungkapkan perasaannya secara jujur. Di dalam dunia Barat, dimana kebebasan berbicara dijunjung tinggi, hal ini dianggap sangat mengganggu. Tapi tidak demikian dengan Jepang. Kerbo (1998: 26) mengemukakan bahwa bagi orang Jepang, bukanlah masalah untuk berkomunikasi dengan tatemae apabila situasinya mengharuskan untuk seperti itu. Dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang buruk, malah dianggap sebagai sebuah sikap positif, bahkan oleh orang yang mendapat sikap tatemae sebagai tanggapan pembicaraan. Hal ini diakibatkan karena prinsip honne dan tatemae yang sudah mengakar sejak lama tesebut memberikan sebuah pandangan bahwa orang tersebut melakukan tatemae karena ingin menjaga wa atau keharmonisan. Melakukan tatemae dianggap terhormat karena sebagai bagian dari kelompok, kita telah berusaha untuk memelihara suasana dan hubungan yang stabil tidak hanya di dalam kelompok kita tersebut, tetapi juga dengan kelompok lain. Makino (1996: 23) menjelaskan bahwa bagi orang Jepang apabila konsep uchi dan soto tidak jelas, maka tidaklah sulit bagi mereka untuk mengatakan honne kepada pihak soto. Akan tetapi, karena mereka dapat memisahkan dengan jelas siapa saja yang berada dalam lingkaran uchi dan soto mereka, maka lebih baik menggunakan tatemae ketika berbicara dengan pihak soto. Apabila kita berbicara dengan honne dengan pihak soto, berarti kita berbagi perasaan pribadi kita dengan orang lain. Ushiyama (2007: 169) juga menjelaskan bahwa penggunaan honne mungkin saja menyinggung orang lain, maka penggunaan tatemae dianggap sebagai pilihan yang aman.

Untuk memperjelas konsep ini, Ushiyama lalu mengilustrasikan penerapan honne dan tatemae yang dituangkan melalui sebuah kisah. Ilustrasi tersebut menceritakan tentang seorang atasan mengajak bawahannya untuk pergi minum sepulang kerja. Walaupun sebenarnya ia segan untuk pergi minum dengan atasannya karena canggung (sikap

honne), sang bawahan haruslah berpandai-pandai memberi jawaban kepada atasan. Ia pada akhinya memutuskan memberi jawaban “そのうちで、ご一緒にさせてくださ い” atau “mari kita melakukannya bersama-sama kapan-kapan”. Jawaban tersebut

merupakan sikap tatemae dari sang bawahan yang ia sesuaikan dengan konteks sosial dan juga lawan bicaranya. Secara pribadi, sang atasan adalah soto bagi orang tersebut, walaupun jika berbicara tentang ruang lingkup kantor secara luas, sang atasan adalah uchi baginya. Bila ia terang-terangan menolak (honne) maka bukan tidak mungkin atasannya akan tersinggung dan hal tersebut dapat mengancam masa depan pekerjaannya. Karyawan tersebut membuat satu pilihan yang ia anggap paling bijak, dimana ia tidak menolak secara terang-terangan namun juga tidak mengiyakan secara langsung. Sikap memilih tersebut disebut sebagai tatemae, yang digunakan oleh karyawan tersebut untuk menghindari konflik dengan atasannya. Di satu sisi, ia tidak menyinggung perasaan atasannya, dan di sisi lain ia juga berusaha memenuhi keinginan diri sendiri untuk tidak menghabiskan waktu dengan si atasan.

2.2 Konsep Aimai di Dalam Masyarakat Jepang

Masyarakat Jepang sering disebut-sebut sebagai masyarakat yang tidak mau mengatakan sesuatu secara jelas. Terutama bila harus memberikan respon terhadap hal-hal yang membutuhkan jawaban “ya” dan tidak. Ketika seseorang harus melakukan penolakan, sebisa mungkin mereka akan memberi respon yang ambigu. Keambiguitasan atau aimai ini merupakan bentuk pelestarian dan keinginan menjaga keharmonisan atau konsep wa.

Davies (2002: 9) mendefinisikan aimai sebagai keadaan dimana sesuatu dirasakan samar, karena memiliki arti lebih dari satu. Salah satu contohnya ketika adanya pertemuan bisnis, apabila pihak perusahaan A menjawab “kangaete okimasu”, maka hal-hal yang diajukan oleh perusahaan B kemungkinan besar ditolak. Pada kasus tersebut, aimai muncul ketika perusahaan A berusaha menolak usulan perusahaan B tanpa mengatakan dengan jelas penolakannya. Ungkapan-ungkapan aimai tersebut digunakan agar tidak menyinggung hubungan baik kedua belah pihak.

Untuk memahami nuansa aimai (ambigu) adalah hal yang sulit terutama bagi orang asing selain Jepang. Asal kata aimai sendiri dijelaskan oleh Haga (1996: 22) sebagai:

「曖昧」は「曖」も「昧」も「暗い」という意味。 Terjemahan:

Aimai berasal dari 曖 dan 昧 yang sama-sama bermakna gelap (kurai).

Apabila kita hubungkan asal kata tersebut dengan sikap seseorang, maka aimai menunjukkan sikap yang tidak jelas maknanya dan tidak mudah dimengerti oleh orang lain. Davies lalu lebih jauh menjelaskan bahwa aimai ini tertanam tidak hanya pada saat penolakan diberikan, namun juga ketika menyampaikan pendapat terhadap suatu masalah, bahkan ketika sedang membicarakan diri sendiri. Konsep kelompok uchi – soto dan honne - tatemae yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi faktor-faktor yang juga mendukung adanya konsep aimai di dalam masyarakat Jepang. Keharmonisan yang berkesinambungan dalam suatu kelompok (uchi) maupun dengan kelompok lain (soto), dapat dipelihara dengan adanya konsep honne – tatemae yang diwujudkan dalam sikap aimai ketika berkomunikasi.Bagi masyarakat Jepang, aimai merupakan konsep yang disukai, terutama dalam berkomunikasi.

Kishie (2007) menyebutkan ada tiga alasan utama aimai sering digunakan oleh masyarakat Jepang ketika berkomunikasi. Seperti yang disebutkan di bawah ini:

なんで「あいまい」言葉を使うんですか?友人関係が希薄なので、他人 と余計なぶつかりあいをさけたい、相手と距離をおきたい、傷つくこと がこわいわけです。

Terjemahan:

Mengapa bahasa aimai dipergunakan? Alasannya adalah adanya keinginan untuk menghindari konflik-konflik yang tidak perlu terjadi dengan orang lain, keinginan untuk menciptakan jarak dengan lawan bicara, dan adanya ketakutan akan disakiti orang lain; yang disebabkan oleh hubungan pertemanan yang rentan. Dengan menggunakan bahasa aimai, rentannya hubungan sosial antara individu yang satu dan yang lainnya didalam lingkungan bermasyarakat dapat ditanggulangi. Tidak hanya pada konsep yang sempit seperti hubungan pertemanan antara satu orang dan yang lainnya atau antara satu kelompok dan yang lainnya, akan tetapi juga pada konsep yang luas seperti antar perusahaan bahkan sampai tingkat hubungan antar negara. Walaupun sebenarnya masyarakat Jepang banyak dinilai sebagai masyarakat yang sering sekali enggan menyatakan “ya” atau “tidak” secara jelas, namun sebenarnya keinginan dan tujuan mereka tersembunyi di balik kata-kata mereka.

2.3 Konsep Aimai Dalam Bahasa Jepang

Di dalam bahasa Jepang, terdapat berbagai jenis kata dan ungkapan yang mengandung aimai. Pada subbab ini, akan dijelaskan teori yang menjelaskan fungsi adanya aimai di dalam komunikasi bahasa Jepang.

2.3.1 Fungsi Aimai Menurut Tsuji Daisuke

Di dalam jurnalnya tentang bahasa serta dampaknya pada hubungan antar individu, Tsuji (1999) mengatakan bahwa secara garis besar, tujuan penggunaan aimai di dalam komunikasi adalah untuk memperhalus pernyataan penutur kepada petutur. Latar belakang masyarakat Jepang yang mengutamakan keharmonisan kelompok di atas pemikiran-pemikiran pribadinya menyebabkan penggunaan ungkapan-ungkapan aimai menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari dan juga tidak disadari oleh masyarakatnya. Rapuhnya hubungan antar individu dalam masyarakat Jepang, menyebabkan pendapat maupun perasaan pribadi yang diwujudkan dalam bentuk ucapan apapun dapat mempengaruhi baik ataupun buruknya hubungan yang terjalin antara penutur dengan petutur. Tsuji lalu memberikan contoh-contoh seperti penggunaan kata “tteiiuka” sebagai penyangkalan untuk mengganti kata “tidak”, maupun menggunakan kata “toka” atau “nanka” ketika memberikan pendapat kepada lawan bicara. Dengan menggunakan ungkapan-ungkapan aimai, seseorang tidak hanya melindungi perasaannya sendiri, namun juga dapat memelihara atmosfir yang kondusif bagi lingkungan di mana ia berada. Pemahaman tentang makna kalimat seseorang dalam sebuah komunikasi yang mengandung aimai, benar-benar berdasarkan saling pengertian yang timbul antara orang tersebut dan orang lain yang terlibat pada komunikasi itu.

Tsuji (1999) lalu membagi fungsi dari penggunaan aimai ketika seseorang terlibat di dalam sebuah komunikasi. Fungsi-fungsi tersebut diumpamakan Tsuji sebagai sebuah siasat pragmatis yang dapat memperlemah daya ikat hubungan antar individu, karena hubungan antar manusia bisa menentukan pemilihan ucapan seseorang ketika berkomunikasi. Lebih jauh lagi, ketiga fungsi tersebut adalah seperti tertulis di bawah ini:

ここではひとまず①発話内容の不特定化、②発話主体のメタ化、③聞き手

の共犯化、の三つに大別して説明していくことにしたい。

Terjemahan:

Disini (saya) akan menjelaskan tentang fungsi tersebut dalam tiga bagian,pertama untuk merancukan isi pembicaraan, menjadikan subjek pembicaraan menjadi bentuk metalanguage, dan yang ketiga adalah melibatkan petutur sebagai rekan pelaku.

Ketiga fungsi ini, menurut Tsuji (1999) digunakan oleh masyarakat pada umumnya, terutama oleh anak-anak muda karena mereka merupakan kelompok umur yang sedang giat-giatnya menjalin hubungan sosial sehingga banyak berinteraksi dengan orang. Selanjutnya akan dijelaskan tentang ketiga fungsi ini secara lebih dalam.

A. Membuat Kabur Isi Pembicaraan

Dalam fungsi ini Tsuji (1999) berkata bahwa kata-kata seperti “toka”, “nanka”, “demo”, “shi”, dan sebagainya merupakan kata-kata yang dapat membuat makna utama dari suatu percakapan yang rancu atau tidak jelas. Ia lalu memberikan contoh dialog yang ia lakukan antara dirinya dan istrinya yang menunjukkan fungsi aimai yang pertama ini. Istrinya pernah berkata kepadanya:

ヤナギワとか言う先生から電話があったわよ Terjemahan:

Tadi ada telepon dari sensei yang sepertinya bernama Yanagiwa, lho.

Walaupun sebenarnya sang istri memberikan nama yang salah, akan tetapi Tsuji tidak memperbaiki kesalahan istrinya bahwa bukan Yanagiwa yang menelepon tetapi Yanagiba. Apabila sang istri langsung berkata “Yanagiwa to iu sensei kara denwa ga atta”, maka Tsuji dapat mengatakan hal yang menjadi kewajibannya, yaitu membenarkan kesalahan istrinya tersebut. Dalam kasus ini, karena sang istri telah

menunjukkan ketidakyakinannya dengan mengatakan “toka” sehingga Tsuji tidak memiliki kewajiban membenarkan informasi dari istrinya itu.

Dengan adanya proses pengaburan isi pembicaraan, maka seseorang dapat melemahkan ikatan antar individunya (yang dapat membebani seseorang dengan tanggung jawab atas kata-katanya). Fungsi pengaburan kata-kata ini juga berlaku saat seseorang mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diselipkan di dalam pembicaraannya, sehingga terkesan berlebihan. Misalnya pada kalimat dibawah ini:

私、昨日とか眠れなかったりとかしたんです Terjemahan:

Saya tuh, contohnya kemarin, tidak bisa tidur, misalnya.

Penutur pada kalimat di atas terkesan melebih-lebihkan kata-katanya. Ia sebenarnya bisa mengatakan dengan jelas kemarin ia tidak bisa tidur, atau kapan saja ia tidak bisa tidur, maupun mengatakan apa yang terjadi dengannya kemarin, Pembicaraannya tidak jelas karena ia tidak berbicara dan mengatakan sepenuhnya ada apa yang terjadi dengannya akhir-akhir ini. Pada kasus seperti ini, Tsuji (1999) mengatakan bahwa dengan cara seperti itu maka penutur telah menggeser fokus yang dapat terkena efek samping eratnya hubungan antar individu (yaitu mempertanggungjawabkan kata-kata) dari dirinya ke pada petutur.

B. Menjadikan Subjek Pembicaraan Menjadi Bentuk Metalanguage

Dalam pembicaraan sehari-hari orang Jepang, Tsuji (1999) mengatakan banyak sekali digunakan kata-kata seperti “tte kanji”, “~kana”, “~mitaina”, “tte iu ka” yang sekilas mirip dengan fungsi yang pertama namun sebenarnya berfungsi menjadikan subjek pada

suatu pembicaraan ke dalam bentuk metalanguage. Seperti yang diberikan pada contoh di bawah ini: このあいだの男、どうだった? a. バカじゃない、って感じ。 b. バカじゃない、みたいな。 Terjemahan:

Pria yang waktu itu, bagaimana?

a. Dia bodoh, (seperti itu yang) dirasakan. b. Dia bodoh, (seperti itu yang) dilihat.

Dari percakapan di atas, yang sebenarnya berkata “baka janai” adalah si subjek sendiri. Akan tetapi, penggunaan kata “tte kanji” atau “mitaina” di ujung kalimat membuat si subjek seolah-olah mengutip maupun mewakili pernyataan orang lain. Dengan mengubah cara berbicaranya, orang pertama yang berkata ”baka janai” telah merubah posisinya menjadi orang ketiga. Oleh karena itu, dengan mengubah pola “saya (orang pertama) berkata bahwa X” menjadi “saya (orang ketiga) berkata bahwa saya (orang pertama) telah mengatakan X”, maka subjek pembicaraan (saya) telah mengubah dirinya ke dalam fase metalanguage. Dengan adanya perubahan fase ini, maka sang subjek telah meletakkan bantalan ataupun jarak pada hubungan antar individunya (yang menetapkan dirinya untuk melakukan aksi berpendapat, yaitu mengatakan “baka janai”) dengan petutur.

Tsuji (1999) juga menambahkan bahwa penggunaan kata-kata “tte iu ka” merupakan salah satu bentuk yang sama. Pada contoh kalimat pada tabel di bawah ini akan diperlihatkan penggunaan “tte iu ka”.

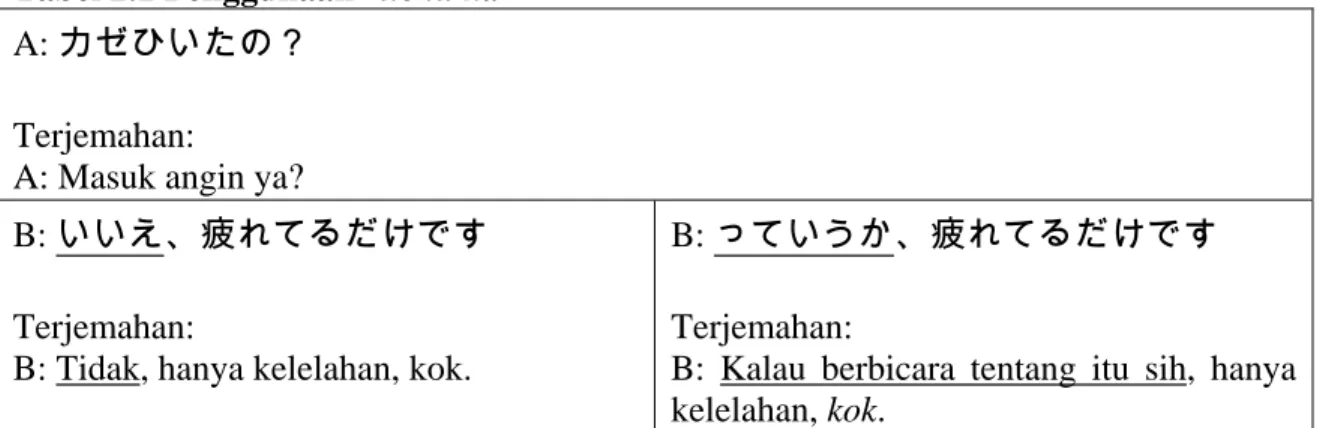

Tabel 2.1 Penggunaan “tte iu ka”

A: カゼひいたの?

Terjemahan:

A: Masuk angin ya?

B: いいえ、疲れてるだけです Terjemahan:

B: Tidak, hanya kelelahan, kok.

B: っていうか、疲れてるだけです Terjemahan:

B: Kalau berbicara tentang itu sih, hanya kelelahan, kok.

Pada jawaban B yang pertama (“iie~”), penutur terlihat menyangkal perkiraan petutur secara frontal. Akan tetapi, jawaban B yang kedua (“tte iu ka”), membuat penutur memposisikan dirinya dalam posisi metalanguage yang menunjukkan penyangkalan dengan lebih pantas.

C. Melibatkan Petutur Sebagai Rekan Pelaku

Fungsi yang ketiga ini mempunyai ciri khas yaitu adanya aksentuasi maupun intonasi berbicara yang berfungsi sebagai tanda tanya yang ditujukan kepada lawan bicara. Pola ini disebut sebagai “pertanyaan yang menggantung” karena biasanya nada bertanya tersebut terletak di tengah-tengah kalimat. Tsuji (1999) lalu mengutip sebuah wawancara yang mencerminkan jenis fungsi ini:

仕事?を続けるには、気力?体力?知力?そういうものが備わっていない

となかなかむずかしい? Terjemahan:

Untuk bisa meneruskan pekerjaan? Pengetahuan? Kemampuan? Semangat? Hal-hal seperti itu kalau tidak dimiliki rasanya, sulit?

Dengan memberi aksentuasi dan intonasi kalimat tanya, maka penutur telah menetapkan petutur untuk menyetujui perkataannya, dan oleh karena itu maka

kewajiban penutur untuk menyelesaikan tindakan pembicaraannya juga dibebankan kepada petutur. Maka bisa dipastikan petutur mendapatkan bagiannya atas tindakan pembicaraan penutur (dan pada bagian itu, beban tanggung jawab penutur atas kata-katanya sendiri telah diringankan). Dapat dikatakan bahwa pada saat hubungan antar individu telah menetapkan rekan yang terlibat, maka kesimpulan pembicaraan pun akhirnya ditempatkan padanya.

Fungsi ini juga didapatkan pada kalimat-kalimat yang menggunakan “janai desuka”. Kata “janai desuka” disini bukanlah kata yang mempertanyakan benar tidaknya sesuatu yang tidak kita ketahui, akan tetapi sebagai kata yang mengakhiri kalimat yang terutama berisikan tentang pendapat ataupun perasaan dari kita. Kata ini ternyata juga digunakan ketika memberikan informasi baru kepada petutur seolah-olah seperti informasi lama yang sudah diketahui, agar penutur bisa menentukan persetujuan dari petutur. Contohnya pada kalimat di bawah ini ketika penutur berkata pada petutur yang baru saja dikenalnya:

私ってコーヒーが好きじゃないですか

Terjemahan:

Saya sih suka kopi, bukan begitu?

Pemberian informasi baru tersebut ditata dengan baik oleh penutur seolah-olah petutur memang mengetahui kesukaannya adalah kopi. Dengan cara di atas, sebenarnya penutur telah melibatkan petutur menjadi rekanan dalam pembicaraannya, dan membuat petutur harus setuju bahwa lawan bicaranya tersebut memang menyukai kopi. Hal tersebut membuat beban penutur untuk memikul tanggung jawab atas pemberian informasi pribadi tersebut dapat dibagi dengan petutur.