BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkembangan Desa, Otonomi dan Desentralisasi Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India, swadesi yang berarti tempat asal,

tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup

dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas (Yuliati dan

Poernomo, 2003).

Menurut Wasistiono (dalam Hargono, 2010) dalam sejarah perkembangan

manusia, Desa dipandang sebagai suatu bentuk organisasi kekuasaan yang

pertama sebelum lahirnya organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan,

kekaisaran dan negara-negara modern sebagaimana yang dikenal dewasa ini.

Ditinjau dari sudut pandang bidang ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung

bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power) yang tidak kecil artinya. Desa-desa di Jawa banyak berfungsi sebagai desa agraris yang

menunjukkan perkembangan baru, yaitu timbulnya industri-industri kecil di

daerah pedesaan yang merupakan “rural industries”.

Salah satu peran pokok desa terletak pada bidang ekonomi. Daerah

pedesaan merupakan tempat produksi pangan dan produksi komoditi ekspor.

Peranan pentingnya menyangkut produksi pangan yang akan menentukan tingkat

kerawanan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Oleh karena itu, peranan

masyarakat pedesaan dalam mencapai sasaran swasembada pangan adalah penting

sekali. Masyarakat desa perkebunan adalah produsen komoditi untuk ekspor

Secara Sosiologis, masyarakat desa memiliki karakteristik tertentu yang

membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Boeke (dalam

Wasistiono, 2007) memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan Desa

adalah persekutuan hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri dan

kekayaan atau pendapatan sendiri. Persekutuan hukum pribumi terkecil dapat

diartikan sebagai persekutuan hukum adat yang tumbuh dengan sendirinya di

dalam masyarakat pribumi dan mempunyai dasar tradisional, dan juga

persekutuan hukum, dimana hanya penduduk pribumi atau setidak tidaknya

sebagian besar daripada penduduk pribumi menjadi anggotanya.

Jika dipandang dari sudut politik dan administrasi pemerintahan, maka

desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal

suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan

sendiri (Wasistiono dalam Hargono, 2010). Pengertian ini menekankan adanya

otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk, yang

mana kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, hanya dapat diketahui dan

disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar. Kesatuan masyarakat

hukum tersebut mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan

wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu dimiliki semenjak kesatuan

masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari

sinilah asalnya mengapa ‘Desa’ disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda

dengan ‘daerah otonom’ lainya seperti Daerah Kabupaten atau Daerah Provinsi

yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional

Setelah Indonesia merdeka, maka para founding fathers kita menyusun

UUD 1945 dan meletakkan kedudukan hukum Desa pada pasal 18, yang berbunyi

sebagai berikut :

“ Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan derah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara dan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa”

Pada tahun 1979 dilahirkan sebuah Undang-Undang Nasional tentang

Pemerintahan Desa yang efektif yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 yang

ditetapkan pada tanggal 1 Desember 1979. Kedudukan pemerintahan desa dapat

diketahui dari bunyi pasal 1 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menyebutkan

: “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

UU Nomor 5 Tahun 1979 sama sekali tidak memberikan hak kepada

pemerintahan desa atau Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa,

yang peraturan peraturannya bersumber dari otonomi desa. Akan tetapi

pemerintahan desa menurut UU ini hanya berhak menyelenggarakan

pemerintahan umum yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintahan

daerah yang otonom di atasnya. Kedudukan desa tidak lebih dari wilayah

administratif seperti wilayah administratif kelurahan dalam kawasan kota. UU

dipandang sangat condong menopang Orde Baru dengan politik stabilitas dan

sentralisasinya, sehingga menghambat demokratisasi desa.

Kebijakan pengaturan tentang Desa pada masa Orde Baru, sejauh mungkin

diatur secara seragam dan sentralistis, dengan tujuan untuk kepentingan politik

pemerintah. Hal ini secara jelas disebutkan dalam konsideran menimbang dalam

UUNomor 5 Tahun 1979, bahwa : “….. sesuai dengan sifat Negara Kesatuan

Republik Indonesia, maka kedudukan Desa sejauh mungkin diseragamkan,

dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang

masih berlaku”. Namun upaya penyeragaman ini menghambat tumbuhnya

kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan

penghidupannya secara mandiri, sehingga akhirnya hanya membuatnya tertinggal

disbanding masyarakat lainnya. Pengaturan terhadap pemerintahan desa yang

kurang berdasar pada karakteristik masyarakatnya, hanya akan menimbulkan

ketidakberdayaan dan ketergantungan.

Dengan bergulirnya reformasi maka dilakukan pembenahan mendasar dari

sentralisasi menuju desentralisasi. Dalam kaitannya dengan adanya reformasi

pemerintahan Desa, UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan di Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan

Desa, segera diganti dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Desa. Dalam pasal 1 huruf (o) UU Nomor 5 Tahun 1979 disebutkan bahwa :

istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.

UU Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan

wilayah administratif. Kedudukan pemerintahan desa adalah subsistem dari

system penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki

kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya sendiri. Artinya desa tidak dapat berdiri sendiri, dan harus

senantiasa melihat dinamika di atasnya. Walaupun Desa tidak lagi menjadi

bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, melainkan menjadi daerah yang

istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten, dimana

setiap warga desanya berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi

sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya, tetapi yang lebih penting

adalah bagaimana mengkoordinasikan keanekaragaman tersebut dalam

pemerintahan nasional.

Perkembangan Desa di Indonesia selanjutnya adalah pada saat

diterbitkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa

memang tidak diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, karena sesuai amanat

UUD 1945 secara eksplisit tidak disebutkan kedudukan pemerintahan desa dalam

susunan system pemerintahan Negara Indonesia.

Dengan demikian agar urusan yang diserahkan kepada desa dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pemberdayaan

pemerintah dan masyarakat desa, maka perlu dilakukan suatu upaya yang

sistemastis dalam menentukan urusan dan kewenangan yang diserahkan. Upaya

tentang desa dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, misalnya dukungan

supradesa (Pemerintah Kabupaten/Kota), sarana dan prasarana, pembiayaan,

personil (kualitas dan kuantitas SDM), serta aspek sosial budaya masyarakat desa.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,

dinyatakan bahwa Desa (atau dengan sebutan lain) adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan RI. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa tersebut

adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan

masyarakat. Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan

dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan

Pemerintah Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dan terdekat dengan

masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta

sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat secara langsung dan cepat.

Untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Desa yang dapat dibentuk di

wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

maka kepada desa diberikan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya

dalam menjalankan roda pemerintahannya. UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 200

mengatur bahwa “Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan

Berdasarkan Pasal 206 diatas, khususnya pada butir b, maka sebagai upaya

untuk lebih memberdayakan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan

dan meningkatkan pelayanan masyarakat di desa, pemerintah Kabupaten/Kota

dapat menyerahkan pengaturan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Kepala Desa. Oleh karena itu, penyerahan sebagai urusan tersebut

harus dilakukan dengan semangat pemberdayaan, dan urusan/kewenangan yang

diserahkan adalah yang dapat mendorong peningkatan pembangunan dan layanan

publik di desa, bukan urusan dan kewenangan yang akan menjadi beban bagi

Pemerintah Desa.

Selain daripada itu pada pasal 215 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004

secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang

dilakukan oleh Kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pembiayaan atau keuangan

merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa,

sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri, Desa membutuhkan dana atau biaya yang

memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Fungsi desa telah didudukkan sebagai komponen pelaksana pembangunan

yang sangat penting. Pada pasal 215 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 secara

tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh

Kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan pemerintah desa

dan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 72 tahun

2005 tentang desa, maka semakin jelas kedudukan desa dalam pemerintahan

Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk

mengatur dan mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan desa pun menjadi

wewenang desa yang mesti terjabarkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang

anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan

yang berasal dari pendapatan asli desa seperti dari hasil usaha desa, hasil

kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain

pendapatan asli desa yang sah. Selanjutnya bagi hasil pajak daerah

Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari

retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa, dan bagian dari dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota

untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara

proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian pendapatan

itu bisa bersumber lagi dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Selanjutnya regulasi juga membolehkan desa untuk mendirikan badan

usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya desa

sesungguhnya telah didorong, diupayakan dan diharapkan menjadi mandiri dan

berdikari. Apalagi bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi

PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 ayat (1) dan

penjelasannya menyebutkan :

(1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa,

hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan

asli desa yang sah.

b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per

seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian

diperuntukkan bagi desa.

Penjelasan

Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh

perseratus) diberikan langsung kepada Desa. Dan retribusi

Kabupaten/Kotasebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara

professional.

c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima

oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus),

yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan

Alokasi Dana Desa Penjelasan

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan

daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam

ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dana dari

Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh

untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, sedangkan 70% (tujuh

puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

Penjelasan

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala

Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan Kabupaten/Kota

digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk

hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan, serta pemberian

sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan

hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau

kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, khususnya tentang pendapatan asli desa

sangat terbatas, kas desa yang bersumber dari pendapatan asli desa sangat minim,

bahkan tidak ada. Padahal desa menjalankan fungsi pemerintahan yang tidak jauh

berbeda dengan sub system pemerintahan lainnya. Untuk mengantisipasi hal

tersebut maka pemerintah melalui UU Nomor 34 sebagai perubahan atas UU

dengan PP Nomor 65 dan 66 Tahun 2001, menetapkan 10% diperuntukkan bagi

Desa di Kabupaten. Kemudian bagian hasil pajak Provinsi dan Kabupaten, dan

Dana Perimbangan dapat pula ditetapkan 10%, sedang Dana Alokasi Umum

Kabupaten/Kota setelah dikurang belanja pegawai 10% dari DAU. Perimbangan

Dana Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa merupakan kelanjutan proses

desentralisasi fiskal dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan

Kabupaten/Kota. Dalam implementasinya, desentralisasi keuangan ke tingkat desa

tersebut terkadang diserahkan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Pada

akhirnya sering perimbangan dana ini berhenti pada level jargon maupun retorika

politik, faktor kepedulian pemerintah kabupaten terhadap desa lebih nampak

daripada wujud integritas dan kesadaran terhadap “rule of law”. Dalam konteks ketidakpastian regulasi dan formulasi perimbangan dana perimbangan kabupaten

ke desa inilah urgensi mendorong desentralisasi keuangan di desa harus terus

dilakukan (Wasistiono dalam Hartono, 2010).

Desentralisasi dan otonomi merupakan dua istilah yang memiliki makna

berbeda namun dalam prakteknya sering dianggap sama. Turner dan Hulme

(1997) menyimpulkan bahwa desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan

kewenangan (transfer ot authority) dalam menjalankan berbagai urusan publik dari pemerintah pusat ke individu atau ke agensi lain yang lebih dekat dalam

Peraturan perundangan – undangan telah menegaskan adanya pemberian

kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya sendiri, pengertian kewenangan pemerintahan desa untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri diatas, menjadi substansi

desentralisasi di tingkat desa. Desentralisalasi desa dapat diartikan secara

fungsional yaitu pendelegasian untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dan

secara teritotial merupakan kewenangan untuk mengatur masyarakat dalam batas

kewilayahan tertentu. Dengan demikian desentralisasi desa pada intinya

merupakan pelimpahan kewenangan kepada desa untuk mengurs dirinya sendiri

(Hamid, 2010).

Otonomi berasal dari bahasa yunani autos dan nomos yang berarti pemerintahan sendiri. Dalam wacana administrasi publik daerah otonomi disebut

sebagai local self government yang berbeda dengan istilah daerah saja yang disebut sebagai local state government (Nugroho, 2000). Selain itu otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat (Suparmoko, 2001). Sebuah daerah otonom memiliki hak dan

kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku. Pemahaman ini merupakan dasar adanya

self governing community (penjelasan umum PP Nomor 76 tahun 2001). Konsekuensi desentralisasi dan otonomi desa adalah adanya pelimpahan fungsi

dan kewenangan pemerintahan supra desa ke desa. Secara umum fungsi dan

kewenangan tersebut adalah menjalankan roda pemerintahan di desa dalam rangka

Pilihan pada model kebijakan ADD ini dalam perspektif konvensional

analisis kebijakan publik merupakan upaya mereplikasi kebijakan serupa,

sebagaimana model relasi keuangan pemerintah pusat dengan daerah. Sedangkan

dalam perspektif kritis pemahaman substansi kebijakan secara mendalam, ADD

adalah manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam

memberikan pelayanan publik. Untuk mencapainya, harus ada konsistensi

pemerintah dalam menjalankan desentralisasi keuangan. Kalau pemerintah

propinsi dan kabupaten mendapat perimbangan dana dari pemerintah pusat,

seharusnya pemerintah desa juga mendapatkan perlakuan yang sama (Dunn,

2003).

Dari aspek kebijakan, desa pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh

bagian dari bagian daerah Kabupaten. Skema anggaran yang dikembangkan di

tingkat Kabupaten secara umum, masih belum terlihat adanya realisasi kongkrit

dari pembagian tersebut. Serapan dana untuk kegiatan rutin hanya menyisakan

20-25% untuk dana pembangunan, menunjukkan bahwa masih diperlukan usaha

untuk mewujudkan suatu dana perimbangan daerah dengan desa. Realisasi dana

perimbangan desa akan sangat ditentukan oleh sejauhmana kabupaten dan desa

bisa memperjelas apa yang akan dilayani di masing-masing level. Dana

perimbangan desa dari setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan porsi

dari desa yang bersangkutan, tidak ditetapkan melalui pembagian sama rata,

melainkan bagian desa dihitung dengan porsi kebutuhan dan potensi desa tersebut.

Kebutuhan desa diperhitungkan dari variabel : jumlah penduduk, luas

wilayah, kondisi geografis, potensi alam, tingkat pendapatan masyarakat, dan

adalah gambaran mengenai peluang penerimaan desa, baik dari sektor pertanian

maupun dari sektor lainnya. Perhitungan ini sendiri diharapkan merupakan

perhitungan yang melibatkan atau bahkan dilakukan sendiri oleh masyarakat desa.

Pelaksanaan konsep desentralisasi fiskal di tingkat pemerintah desa ini

harus sejalan dengan pengembangan sistem perencanaan partisipatif, dimana

proses perencanaan didorong kearah penyederhanaan jenis perencanaan,

pentingnya pengembangan desentralisasi fiskal yang terdiri dari pelimpahan

kewenangan dan transfer fiskal, penyederhanaan mekanisme perencanaan,

penataan fungsi dan peranan kelembagaan serta berbagai pihak yang

berkepentingan (stakeholder) dalam proses perencanaan. Tanpa adanya sinergi

antara desentralisasi fiskal dengan perencanaan partisipatif, dalam pengertian

perimbangan keuangan, tidak diletakkan dalam kerangka perencanaan partisipatif

akan menyebabkan tidak terwujudnya tujuan peningkatan penyediaan barang dan

jasa publik serta peningkatan manfaat yang diterima oleh masyarakat desa. Begitu

pula ruang partisipasi yang ada tidak akan dapat dioptimalkan oleh pemerintah

dan masyarakat desa, sehingga tujuan umum desentralisasi dalambentuk

pelimpahan kewenangan dan transfer fiskal tidak akan dapat dicapai.

Pengembangan sistem perencanaan yang partisipatif yang diimplementasikan

dalam bentuk tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan proses pembelajaran

2.2. Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Desa

Pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan

menjadi tiga yaitu:

a. Fungsi alokasi (allocation function) b. Fungsi distribusi (distribution function)

c. Fungsi stabilisasi (stabilization function) (Musgrave and Musgrave, 1989:6). Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam mengediakan barang

publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanisme

pasar. System pasar tidak dapat menyediakan barang/ jasa tertentu karena

manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan

tetapi dinikmati orang lain. Contoh barang dan jasa yang tidak dapat disediakan

melalui sistem pasar adalah jalan, pembersihan udara dan sebagainya. Fungsi

distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan

dan kesejahteraan kapada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi

adalah fungsi pemerintah dalam rangka mencapai atau mempertahankan kondisi

tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi, stabilnya tingkat harga

pada level yang rasional atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang

diinginkan (Guritno, 1993). Skala mikro ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan

pemerintah desa dalam perekonomian desa, untuk itu pemerintah desa

memerlukan berbagai kewenangan.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa secara formal

merupakan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang desa bab III pasal 7 bahwa terdapat

a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa.

c. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Dan

Pemerintah Kabupaten / Kota. Untuk tugas ini harus disertai dengan

pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan

diserahkan Kepada Desa.

2.3. Tranfer Keuangan dan Pembiayaan Pemerintahan Desa

Sesuai dengan asas money follow function, kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa harus disertai pendanaan untuk menjalankan

kewenangan tersebut. Pada tahun anggaran 1969/1970 Pemerintah Pusat mulai

menganggarkan dana untuk desa melalui instruksi Presiden (Inpres) bantuan

Pembangunan Desa. Inpres ini bertujuan untuk mendorong peningkatan gotong

royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa. Inpres diberikan ke

daerah berdasarkan jumlah desa dikalikan jumlah subsidi per desa (Mahi Dan

Ardiansyah, 2002).

Pada tahun anggaran 1994/1995 terdapat jenis baru untuk pendanaan

pembangunan desa yaitu melalui IDT (Inpres Desa Tertinggal). Inpres ini

dimaksudkan untuk memberikan bantuan khusus (special assistance) kepada daerah-daerah yang dikategorikan tertinggal dalam hal pembangunan

dibandingkan daerah lain. Target utama anggaran ini adalah untuk menekan

khusus mengkaji keberhasilan pembiayaan Pemerintah Pusat ke Desa melalui

berbagai jenis inpres tersebut, namun seperti halnya keberadaan transfer

Pemerintah Pusat ke daerah pada masa lalu menyisakan dua persoalan utama,

yaitu tidak sesuainya berbagai jenis inpres tersebut dengan kebutuhan daerah dan

meningkatkan kesenjangan fiskal antar daerah (Mahi dan Ardiyansyah, 2002).

Berdasarkan pengalaman transfer pemerintah pada masa – masa sebelum

lahir Perundang - Undangan Otonomi Daerah, maka melalui konsep desentralisasi

fiskal Undang - Undang Nomor 25 tahun 1999, transfer dana dari Pemerintah

lebih menekankan peranan bantuan yang bersifat umum (general Purpose grant). Dalam hubungannya dengan pembiayaan di Daerah, perlu diketahui sumber

pendapatannya yang pasti agar terdapat kepastian pula mengenai pelaksanaan dan

kelangsungan kegiatan Pemerintahan di Daerah. Seperti telah seringkali di

singgung sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa pada

prinsipnya pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi: (1) Pendapatan Asli

Daerah, (2) Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah, (3) Pinjaman

Daerah. Sedangkan perimbangan keunagan antara Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten terdiri dari : (1) Dana Bagi Hasil, (2) Dana Alokasi Umum, (3) Dana

Alokasi Khusus.

Jika ini di bandingkan dengan Pemerintahan Desa maka transfer Keuangan

antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa juga terjadi. Hal ini

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 68 mengatur

sumber pembiayaan pemerintahan desa berasal dari lima komponen yaitu :

2. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten / Kota paling sedikit 10% untuk Desa dan

dari retribusi Kabupaten / Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa.

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk

setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

4. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Dan

Pemerintah Kabupaten Kota dalam rangka urusan pemerintah.

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan pasal 68 Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang

desa diketahui bahwa hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten

Dengan Pemerintahan Desa berupa bagi hasil pendapatan (revenue sharing) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah dan bantuan (grants) yang berasal dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten. Pendapatan desa dari dana perimbangan

belum ada pengaturannya, padahal bagi desa sumber penerimaan ini sangat

penting.

Tujuan adanya dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah

Desa pada prinsipnya sama dengan tujuan dana bantuan antara Pemerintah Pusat

ke Kabupaten. Menurut (Simanjuntak dan Hidayanto, 2002) pada prinsipnya ada

tiga tujuan adanya transfer dana bantuan antar tingkat pemerintah :

1. Meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal yaitu mengurangi perbedaan

kemampuan fiskal antara pemerintah yang pusat dengan pemerintah daerah.

2. Meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal yaitu mengurangi perbedaan

3. Sebagai insentif bagi Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan

dengan manfaat yang menyebar. Insentif ini juga dapat diberikan berdasarkan

pertimbangan lain misalnya prestasi Pemerintah Daerah dalam

mengupayakan penerimaan dari sumber daya yang dimiliki prestasi atas

penyelenggaran pelayanan publik.

Simanjuntak dan Hidayanto dalam Hamid (2010) menyebutkan bahwa

perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan

stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana

Pemerintah Daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan

kemampuan Pemerintah Pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian

bagi Pemerintah Daerah dalam mendapatkan alokasi dana.

Berdasarkan praktek ada tiga cara dalam menentukan jumlah alokasi dan

transfer, yaitu :

1. Proporsi tertentu dari penerimaan pemerintah atau persentase tertentu dari

penerimaan pemerintah.

2. Secara adhoc dialokasikan seperti halnya pengalokasian keperluan belanja lainnya.

3. Menggunakan formulasi tertentu misalnya dikaitkan dengan proporsi dari

pengeluaran spesifik atau karakteristik daerah penerima bantuan.

Pendistribusian transfer dana antar tingkat pemerintah, yaitu dana bantuan

pemerintah Kabupaten ke Pemerintahan Desa pada prinsipnya sama dengan

pendistribusian dana bantuan dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Hasil studi Ma

pendistribusian yang dipraktekkan (Yansekardias, 2001: 24-28). Model tersebut

antara lain :

1. Model kesenjangan fiskal (fiskal gap).

Pendistribusian transfer didasarkan atas perbedaan antara kebutuhan dan

kemampuan fiskal, sehingga merupakan model transfer yang paling baik. Model

ini memerlukan persyaratan ketersediaan data khususnya yang terkait dengan

pengeluaran. Persyaratan ini belum banyak dipenuhi di Negara – Negara

berkembang, karena keterbatasan data yang dimiliki pemerintah.

2. Model kapasitas fiskal (fiscal capacity)

Transfer dengan model ini didasarkan atas kemampuan atau kapasitas

fiskal (fiscal capacity) daerah dan mengabaikan prebedaan kebutuhan fiskal antar daerah. Menurut model ini daerah yang memiliki kapasitas fiskal dibawah

rata-rata nasional akan mendapat dana transfer yang lebih besar, sehingga disimpulkan

tujuannya adalah pemerataan kemampuan fiskal antar daerah.

3. Model transfer berdasarkan indikator kebutuhan

Model ini didasarkan atas pemikiran agar setiap daerah mampu memenuhi

kebutuhan pelayanan publik minimum yang telah ditentukan. Indikatornya sangat

tergantung dari berbagai sudut pandang seperti tujuan pemerintah, faktor sejarah,

dan politik. Indikator – indikator yang digunakan antara lain tingkat pendapatan

perkapita, kepadatan penduduk, luas daerah, tingkat kemiskinan, tingkat

pengangguran, tingkat kematian bayi, tingkat harapan hidup, tingkat putus

4. Model transfer berdasarkan kesamaan basis pajak perkapita

Model ini didasarkan atas rasio total transfer terhadap jumlah penduduk

serta dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antar

daerah. Walaupun tidak dapat menjamin kondisi tersebut berlangsung dalam

kurun waktu lama.

2.4. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan

beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer

dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan,

sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima

sebagai landasan.

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar

tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan Kabupaten

dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang

sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki

pemerintah desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program

desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka

desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan

kepadanya.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang

diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Menurut Peraturan

Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD

Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%

(sepuluh persen).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan

pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai

kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif

sesuai dengan potensi desa.

3. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak

dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari

dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah

Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya

pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa).

Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai

dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan,

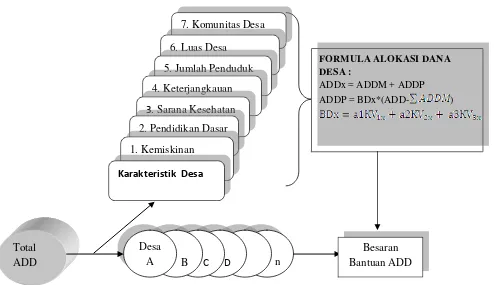

keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu :

a. Kemiskinan (jumlah penduduk miskin),

b. Pendidikan dasar,

d. Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota

dan Kecamatan),

e. jumlah penduduk,

f. Luas wilayah, dan

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ,

tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah

Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan

berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang

sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan

asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan

rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan,

Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa

Proporsional (ADDP).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah

Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan

sebagai berikut :

1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa

diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU Nomor 34

Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu

diamanatkan dalam UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah

Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota antara 5%

sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk

Dana Alokasi Khusus.

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat

(3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindaklanjuti

dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1).

Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam

Negeri tanggal 22 Maret 2003 Nomor 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana

Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam perhitungan besarnya ADD

untuk tiap desa, yaitu :

1. Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap

Desa.

2. Ketersediaan data untuk perhitungan ADD merupakan prasarat pertama.

3. Rumus yang digunakan harus berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD harus sama untuk setiap desa (ADDM = Alokasi

Dana Desa Minimal), dengan prosentase 60% dari ADD. Asas adil adalah

besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa

berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable

tertentu (ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional) dengan prosentase 40% dari

Dalam pengalokasian dana tersebut sudah pasti akan dapat terjadi

ketimpangan fiskal antardesa, dan hal tersebut akan menyebabkan tidak dapat

tercapainya keadilan dalam pengalokasian tersebut. Kebijakan ADD memang

menjadi instrumen bagi terselenggarannya pemerintahan desa secara partisipatif.

Hal ini karena ADD terintegrasi ke dalam APBdes dan tahap perencanaan,

penetapan dan implementasi program yang tertuang dalam APBdes menghendaki

partisipasi warga. Namun demikian ADD juga menjadi arena bagi elemen-elemen

penyelenggara pemerintahan desa untuk mengusung kebijakan dan program yang

responsif bagi kepentingan masyarakat. Fakta telah menunjukkan bahwa berbagai

program yang diusung Desa menjadi sangat dekat dengan aspirasi masyarakatnya

dan mendapat dukungan dana swadaya dan gotongroyong yang signifikan. Tidak

kalah penting prgram itu juga diawasi pelaksanaannya sehingga mendorong

akuntabilitas dan transparasi di dalam melaksanakan pekerjaannya. ADD juga

menjadi alat yang mempercepat proses kemandirian masyarakat desa untuk

menyelesaikan berbagai masalah yang sebenarnya bisa mereka pecahkan sendiri

di wilayahnya. Dengan adanya ADD warga dapat belajar menangani projek secara

swakelola dan akhirnya mereka semakin percaya diri untuk mandiri membangun

desanya (Hargono, 2010).

2.5.Ruang Lingkup Yuridis Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemahaman tentang eksistensi Alokasi Dana Desa (ADD), dapat ditelusuri

dari uraian pasal telah dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, dimana secara implisit, dapat dicermati melalui

a. Pendapatan Asli Desa.

b. Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.

c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah yang diterima

Kabupaten/Kota.

d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota.

e. Hibah dan Sumbangan dari Pihak ketiga

Memperhatikan substansi yang terkandung dalam susunan ayat (3) di atas,

dapat dimengerti bahwa terdapat hubungan keuangan antara Pemerintah Desa

terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga) bentuk yang meliputi :

a. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.

b. Bagian dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupeten/Kota dari

Pemerintah Pusat.

c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa

berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota

untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/640/sj Tanggal 22 Maret

2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota

2.6. Keadilan (equity) Alokasi Dana Desa

Rahardjo (2011) menyebutkan ada tiga fungsi pokok Pemerintah secara

khusus di bidang ekonomi yakni : (1) Efisiensi, (2) Stabilitas, (3) Keadilan.

Tindakan pemerintah yang menyangkut efisiensi berupa segala upaya untuk

memperbaiki kesalahan pasar seperti misalnya monopoli dan dampak eksternalitas

negatif. Dalam menjaga stabilitas, ini berkaitan dengan makro ekonomi. Dengan

kebijakan fiskal dan moneter yang merupakan keijakan makro ekonomi,

pemerintah dapat mempengaruhi jumlah output, angkatan kerja, dan pola harga

(inflasi) dalam suatu perekonomian. Tindakan pemerintah yang menyangkut

keadilan berkaitan dengan mendorong tersedianya lapangan kerja, mengentaskan

kemiskinan, memberikan banyuan kepada kelompok masyarakat yang

membutuhkan. Dengan kata lain keadilan merupakan kebijakan pemerintah yang

memperlakukan semua orang/ warga negaranya dan semua pihak dalam

masyarakat secara sama, tidak berat sebelah dan tidak pilih kasih.

Dalam prinsip pemberian bantuan Alokai Dana Desa (ADD) prinsip

keadilan ini dimaksudkan bahwa Pemerintah Daerah/ Kabupaten mengalokasikan

ADD tidak sama bagi setiap desa. Akan tetapi pemerintah membagi Alokasi

Dana Desa secara proporsional untuk setiap desa sesuai dengan variable yang

telah di tetapkan. Variable yang telah ditetapkan tersebut antara lain adalah

jumlah penduduk, kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan

lain-lain. Jadi dengan fungsi keadilan ini maka setiap desa akan memperoleh

bantuan alokasi dana desa tidak sama setiap desa, karena desa memiliki jumlah

penduduk yang berbeda, jumlah penduduk miskin yang berbeda, jumlah

yang berbeda sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan Alokai Dana Desa

yang diterima masing-masing desa.

Seperti halnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang berdasarkan prinsip

keadilan dalam pembagiannya, untuk meratakan pendapatan antar daerah, Dana

Alokasi Desa (ADD) juga memiliki tujuan untuk meratakan pendapatan antar

desa. Akan tetapi secara konseptual prinsip keadilan ini berkaitan dengan besaran

jumlah dana Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa. Saat ini

alokasi dana untuk desa dirasa masih terlalu kecil dan pendistribusiannya masih

bias sehingga kurang memberikan rasa keadilan. Selama ini alokasi dana untuk

desa dibagi berdasarkan anggaran yang ada di Kabupaten. Dan dalam

penerapannya terkadang tidak menggunkan kriteria-kriteria yang dipertimbangkan

seperti jumlah penduduk, dan sebagainya. Ini memungkinkan pembagian alokasi

dana ke desa bisa dianggap adil untuk Kabupaten tersebut namun tidak adil bila

dilihat secara nasional atau bahkan mungkin pembagian alokasi dana ke desa bisa

dianggap belum adil untuk kabupaten apalagi bila dilihat secara nasional.

Hal ini dimungkinkan karena formula dari pemerintah pusat mengenai

Alokasi Dana Desa baik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005 tentang Desa belum memberikan formula yang baku dan multitafsir

sesuai dengan kebijakan daerah. Sebenarnya pemerintah pusat telah mengeluarkan

suatu pedoman formula namun hanya dituangkan dalam Surat Menteri Dalam

Negeri Nomor 140/640/SJ tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari

Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Desa, yang menggunakan sistem

pembobotan desa berdasarkan variabel seperti kemiskinan, pendidikan dasar dan

Memang undang – undang tersebut mengamanatkan otonomi lebih pada

Pemerintah Kabupaten / Kota namun tidak berarti Pemerintah Desa harus

bergantung penuh terhadap Pemerintah Kabupaten / Kota, karena sesungguhnya

Pemerintah Desa mempunyai kewenangan sendiri untuk mengurus wilayahnya

bahkan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa telah diatur tersendiri, seperti

yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35

Tahun 2007 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa.

Sasaran utama Alokasi Dana Desa menurut peraturan Bupati Labuhanbatu

Selatan nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Alokasi dana

Desa adalah :

1. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa

2. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.

4. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.7. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena

itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan,

dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan

untuk masyarakat.

2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif,

teknis dan hukum.

3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat,

terarah dan terkendali.

4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat

terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan

kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang

dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang

berlaku.

2.8. Penetapan Jumlah Alokasi Desa Desa

Dalam Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22

maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana desa dari Pemerintah Kabupaten /

Kota Kepada Pemerintah Desa tertulis bahwa rumus alokasi dana desa yang

Asas penentuan ADD adalah adil dan merata, oleh karena itu, ditetapkan

bahwa dari total ADD dibagi atas :

a. 60% terbagi habis secara merata untuk seluruh desa di Kabupaten/Kota dan

disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)

b. 40% dilakukan pemetaan dengan pola pikir yang telah ditentukan dan disebut

Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)

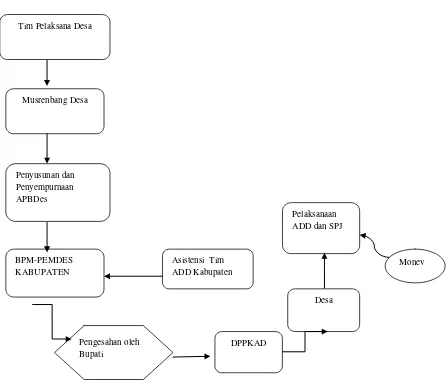

Gambar 2.1 Kebijakan Alokasi Dana Desa

KEBIJAKAN dan Daerah Yg Diterima

Kab/Kota Utk Belanja PNS Daerah

Minimal 10% untuk ADD bagi Seluaruh Desa

Pola Alokasi

Alokasi Dana Desa Minimal 60%dari total ADD dibagi secara Merata utk seluruh Desa

Alokasi Dana Desa Prprsional 40% dari total ADD dibagi untuk desa Desa tertentu Sesuai Hasil Penilaian

TOTAL ADD TIAP DESA Diatur & diurus Oleh

Rumus penentuan ADDP dilakukan sebagai berikut :

ADDPx = BDX x (ADD –ADDM) Keterangan :

BDX = Nilai Bobot Desa untuk Desa X

ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten/Kota

ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

Penentuan Bobot Desa dilakukan Sebagai Berikut :

a. Nilai Bobot Desa (BDX) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variable independent. Variabel independent merupakan indicator

yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BDX) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya.

b. Variabel independent yang digunakan untuk menentukan Nilai Bobot Desa

(BDX) dibedakan atas variable utama dan variable tambahan yang ditentukan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan karakter, budaya dan ketersediaan data

daerah.

c. Variabel independent utama adalah variable yang dinilai terpenting untuk

menentukan nilai bobot desa. Variabel utama ditujukan untuk mengurangi

kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa

secara bertahap dan mengatasi kemiskinan structural masyarakat di desa.

Variabel independent utama meliputi:

a. Kemiskinan

b. Pendidikan dasar

c. Kesehatan, dan

d. Variabel independent tambahan merupakan variable yang dapat ditambahkan

oleh masing-masing daerah. Variabel independent tambahan meliputi:

a. Jumlah penduduk

b. Luas Wilayah

c. Potensi ekonomi

d. Partisipasi Masyarakat

e. Jumlah unit komunitas di desa (Dusun, RW dan RT)

2.9. Sasaran dan Mekanisme Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 68 ayat 1 d

penjelasan dinyatakan bahwa :

a. Alokasi dana sebesar 30 % yaitu untuk belanja aparatur dan biaya operasional

Pemerintahan Desa.

b. Alokasi dana sebesar 70% yaitu untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan

pembangunan infrastruktur serta peningkatan ekonomi kerakyatan.

ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan ADD

terintegrasi dalam APBDesa. Mekanisme pelaksanaannya adalah dimulai dengan

dibentuknya tim pelaksana Desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang

pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan

oleh Tim Pelaksana Desa, BPD, LKMD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di

desa ( seperti PKK,RT/RW, Karang Taruna, dll) dengan difasilitasi Camat

melakukan Musrenbangdes guna membahas usulan atau masukan tentang rencana

kegiatan pembangunan ditingkat desa termasuk rencana penggunaan ADD,

Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa). Penetapan recana kegiatan

pembangunan yang didanai dengan ADD didasarkan pada skala prioritas

pembangunan tingkat desa. Hasil pembahasannya merupakan bahan masukan

untuk perencanaan dan penyusunan APBDesa. Hasil musrenbang desa dapat

dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu :

a. Program-program yang dapat dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan

b. Program-program yang tidak dibiayai dalam APBDesa tahun bersangkutan

dan menjadi ususlan ke tingkat Kabupaten melalui musrenbang tingkat

Kecamatan.

Kemudian Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi

Dana Desa kepada Bupati Labuhanbatu Selatan melalui Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim

Pendamping Kecamatan. Kemudian Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kauangan dan Aset Daerah. Kemudian

Kepala DPKAD menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari kas

daerah ke rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Program yang tertuang dalam APBDesa yang telah disetujui Bupati, dapat

diimplementasikan dan dibuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ). Selama kegiatan

berlangsung, dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev), baik oleh Tim

Pendamping Kecamatan maupun oleh Tim Kabupaten. Hasil monev ini menjadi

Adapun mekanisme pelaksanaan ADD dapat dilihat dalam gambar

dibawah ini :

Gambar 2.2. Alur Pelaksanaan ADD

Tim Pelaksana Desa

Musrenbang Desa

Penyusunan dan Penyempurnaan APBDes

BPM-PEMDES KABUPATEN

Asistensi Tim ADD Kabupaten

Pengesahan oleh Bupati

DPPKAD

Desa Pelaksanaan ADD dan SPJ

2.10. Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa

Guna menunjang efektifitas pengolahan ADD dibentuk Tim perumus

ADD, tim penyuluhan dan tim koordinasi, monitoring dan evaluasi tingkat

Kabupaten yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati dan tim pendamping

tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat serta tim pelaksana

ADD di tingkat desa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2.11. Penelitian Terdahulu

Dini Gemala (2010), melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Alokasi

Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”.

Dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat hubungan antara Alokasi Dana

Desa dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Hubungan tersebut dapat dilihat dengan adanya pemberian alokasi dana desa

memiliki efek yang sangat besar dari peningkatan pembangunan desa di wilayah

Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Dari pemberian alokasi dan desa terdapat

pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan jalan, drainase/selokan, tempat

ibadah, sekolah-sekolah diperbaiki, puskesmas diperbaikan, sarana pelayanan

masyarakat, selain itu peningkatan kebersihan pasar tradisional, peningkatan SDM

masyarakat desa dengan` menggunakan kegiatan pelatihan keterampilan yang

bertujuan untuk meningkatakan swadaya masyarakat desa. Peningkatan swadaya

masyarakat desa merupakan target utama dari program otonomi daerah, hal ini sangat

bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan

Yunita Sari (2009) meneliti tentang kebutuhan dan potensi fiskal antar desa di

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam penelitiannya dia menggunakan variable

kebutuhan fiskal yang secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap

pengeluaran desa di Kaupaten Ogan Ulu adalah jumlah penduduk. Dan dari hasil

perhitungan diketahui rata-rata kebutuhan fiskal desa di Kabupaten Ogn Ulu adalah

Rp.80.343.730. dan potensi fiskal sebesar Rp. 9.730.066, ketimpangan fiskal terjadi

rata-rata Rp. 76.613.664.

Edy Suandy Hamid (2010) dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan Mengenai

Formula Alokasi Dana Desa” menyatakan Bahwa Alokasi Dana Desa menggunakan

formula yang berbasis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum

memberikan keadilan dan pemerataan Alokasi Dana Desa antar desa di seluruh

Indonesia namun hanya memberikan keadilan dan pemerataan hanya pada desa dalam

ruang lingkup kabupaten / kota tersebut. Beliau menyatakan Formula penghitungan

Alokasi Dana Desa yang berbasis pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara

selayaknya dicoba untuk diterapkan guna memberikan keadilan dan pemerataan

penyaluran Alokasi Dana Desa antar desa di seluruh Indonesia dan menghilangkan

kesan bahwa Pemerintah Desa bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah

Kabupaten, dimana jumlah dana Alokasi Dana Desa yang disalurkan keseluruh desa

di Indonesia diperhitungkan sebesar sepuluh persen dari total penerimaan dalam

negeri neto.

Nani Farida Susanti (2008) dalam penelitiannya tentang formula Alokasi

Dana Desa Daerah Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Karimun Provinsi Kepri Tahun

2007, hasil penelitiannya menetapkan bahwa pembobotan variable yang

menghasilkan nilai rata-rata indeks Williamson terkecil. Formula ADD simulasi 3

menjadi 0,0520, sehingga penggunaan formul ADD memberikan gambaran semakin

meratanya pendistribusian ADD dan semakin mengecilnya ketimpangan antardesa.

Didiek Setiabudi Hargono (2010) dalam penelitiannya tentang Efektifitas

Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat desa di Kabupaten Karangasem Propinsi

Bali. Hasil penelitiannya dia menyatakan analisa yang dilakukan di empat desa pada

empat kecamatan yang berbeda di Kabupaten Karangasem, Bali menunjukkan bahwa

penyaluran Alokasi Dana Desa di empat desa tersebut belum mencapai efektifitas

yang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kesenjangan (disparitas)

pembangunan ekonomi antar wilayah kecamatan dan cenderung meningkat yang

tergambar dari meningkatnya nilai Indeks Williamson dari tahun 2004 hingga tahun

2008 mendekati nilai 1 (satu). Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh karena

penentuan kuantitas Alokasi Dana Desa per desa belum menggunakan formula

Alokasi Dana Desa yang ditentukan oleh pemerintah dalam Surat Menteri Dalam

Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005, sehingga aspek keadilannya masih kurang

terpenuhi. Tidak dipergunakannya pembobotan Desa dalam penentuan ADD

Proporsional dengan mempertimbangkan tujuh actor esensial di desa, turut

mempengaruhi disparitas tersebut

2.12. Kerangka Konseptual

Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Alokasi Dana Desa ke setiap

desa sebagai wujud nyata pemenuhan Hak Desa dalam membiayai Program

Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat di desa. Pemberian Aloksi Dana Desa tersebut

pemerintah memperhatikan karakteristik dari masing-masing desa dan mentapkan

pertimbangan tersebut dimasukkan dalam rumus pembagian ADD yang ada di

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/640/sj Tanggal 22 Maret 2005

perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada

pemerintah desa. Sehingga diperoleh besaran Alokasi Dana Desa untuk