BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembahasan Tentang Penguasaan Konsep Siswa

1. Pengertian Konsep

Belajar matematika ialah belajar konsep-konsep dan

struktur-struktur dan struktur-struktur-struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi

yang dipelajari serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep

dan struktur-struktur matematika. Menurut Hudoyo, konsep-konsep

merupakan batu-batu pembangun (building blocks) berpikir. Sedangkan menurut Dahar, konsep-konsep merupakan dasar bagi proses-proses

mental yang lebih baik untuk merumuskan prinsip-prinsip dan

generalisasi-generalisasi.1

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok

orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk

pengetahuan meliputi prinsip, hukum, dan teori. Konsep menunjukkan

suatu hubungan antar konsep-konsep yang lebih sederhana sebagai dasar

perkiraan atau jawaban manusia terhadap pertanyaan-pertanyaan yang

bersifat asasi tentang mengapa suatu gejala itu bisa terjadi.2

1 Fitriani Nur,” Makalah Menumbuhkan Motivasi dan Minat Belajar Matematika” dalam

http://meetabied.wordpress.com/2010/03/20/makalah-menumbuhkan-motivasi-dan-minat-belajar-matematika / diakses pada tanggal 15 Juli 2010

Konsep atau pengertian merupakan kondisi utama yang diperlukan

untuk menguasai kemahiran diskriminasi dan proses kognitif fundamental

sebelumnya berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari sekumpulan stimulus dan

objek-objeknya. Carrol mendefinisikan konsep sebagai suatu abstraksi

dari serangkaian pengalaman yang didefinisikan sebagai suatu kelompok

objek atau kejadian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat

menguasai konsep seseorang harus mampu membedakan antara benda

yang satu dengan benda yang lain, peristiwa yang satu dengan peristiwa

yang lain. Dengan menguasai konsep siswa akan dapat menggolongkam

dunia sekitarnya menurut konsep itu.3

Konsep menunjuk pada pemahaman dasar. Siswa mengembangkan

suatu konsep ketika mereka mampu mengklasifikasikan atau

mengelompokkan benda-benda atau ketika mereka dapat mengasosiasikan

suatu nama dengan kelompok benda tertentu.4

Menurut Benjamin Blomm ada enam tingkatan dalam domain

kognitif yang berlaku juga untuk tujuan-tujuan dalam domain ini yaitu :

a. Pengetahuan atau ingatan (knowledge)

3 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran ..., 158

4 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Rineka

Aspek ini mengacu pada kemampuan mengenal dan mengingat

materi yang sudah dipelajari dari yang sederhana sampai pada hal-hal

yang sukar. Pada umumnya unsur pengetahuan ini menyangkut hal-hal

yang perlu diingat seperti bahasan, peristilahan, ide, gejala,

rumus-rumus, pasal, hukum, dalil, nama orang, nama tempat, dan lain-lain.

Penguasaan hal tersebut memerlukan hafalan dan ingatan akan

hal-hal yang pernah dipelajari meliputi fakta, kaidah, prinsip, dan

metode yang diketahui. Tujuan dalam tingkatan pengetahuan ini

termasuk kategori paling rendah dalam domain kognitif.

b. Pemahaman (comprehension)

Aspek pemahaman ini mengacu pada kemampuan untuk

mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau

diingat dan memaknai arti dari bahan maupun materi yang dipelajari.

Pada umumnya unsur pemahaman ini menyangkut kemampuan

menangkap makna suatu konsep dengan kata-kata sendiri. Pemahaman

dapat dibedakan menjadi tiga kategori yakni penerjemahan

(translation) misalnya dari lambang ke arti, penafsiran (interpretation),

dan ekstrapolasi (extrapolation) yaitu menyimpulkan dari sesuatu yang

telah diketahui. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk memahami atau

mengerti apa yang diajarkan, mengerti apa yang sedang

dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan

Aspek ini setingkat lebih tinggi dari pengetahuan sehingga

untuk untuk mencapai tujuan dalam tingkat pemahaman ini dituntut

keaktifan belajar murid yang lebih banyak.

c. Penerapan atau aplikasi (application)

Aspek ini mengacu pada kemampuan menggunakan atau

menerapkan pengetahuan atau menggunakan ide-ide umum,

metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya

yang sudah dimiliki pada situasi baru dan konkret, yang menyangkut

penggunaan aturan, prinsip, dan sebagainya dalam memecahkan

persoalan tertentu. Dalam aplikasi harus ada konsep, teori, hukum,

rumus, kemudian diterapkan atau digunakan dalam memecahkan suatu

persoalan. Tujuan dalam aspek setingkat ini lebih tinggi daripada

tujuan dari aspek pemahaman, sehingga kegiatan pembelajaran yang

dituntutpun lebih tinggi.

d. Analisis (analysis)

Aspek ini mengacu pada kemampuan mengkaji atau

menguaraikan sesuatu bahan atau keadaan ke dalam

komponen-komponen atau bagian-bagian yang lebih spesifik, serta mampu

memahami hubungan di antara bagian yang satu dengan yang lain,

sehingga struktur dan aturannya dapat lebih dipahami. Kemampuan ini

merupakan akumulasi atau kumpulan pengetahuan, pemahaman, dan

kelompok yaitu analisis unsur, analisis hubungan, dan analisis

prinsip-prinsip yang terorganisasi. Dengan demikian keaktifan belajar siswa

lebih tinggi dari pada keaktifan belajar yang dituntut aspek aplikasi.

e. Sintesis (syntesis)

Aspek ini mengacu pada kemampuan memadukan berbagai

konsep atau komponen, sehingga membentuk suatu pola struktur atau

bentuk baru. Sintesis menuntut adanya kriteria untuk menemukan pola

dan struktur organisasi yang dimaksud, sintesis adalah lawan dari

analisis. Aspek sintesis ini memerlukan tingkah laku yang kreatif,

kemampuan sintesis (membentuk) relatif lebih tinggi dari kemampuan

analisis (menguraikan), sehingga untuk menguasainya diperlukan

kegiatan belajar yang lebih kompleks.

f. Evaluasi (evaluation)

Aspek ini mengacu pada kemampuan memberikan

pertimbangan atau penilaian terhadap gejala atau peristiwa

berdasarkan norma-norma atau patokan-patokan berdasarkan kriteria

tertentu.5

2. Aktivitas Yang Dapat Meningkatkan Penguasaan Konsep

Matematika

a. Pengajaran konsep matematika

1) Konsep bentuk dan ukuran dapat diajarkan melalui permainan

memilah. Kepada anak diberikan kepingan papan atau plastik

yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Untuk

menanamkan konsep bentuk dan ukuran, anak diminta untuk

memilah-milah kepingan–kepingan tersebut berdasarkan bentuk

dan ukurannya. Konsep warna juga dapat ditanamkan melalui

permainan ini. Pemilahan hendaknya dimulai dari yang sederhana,

yaitu satu sifat saja seperti bentuknya, ukurannya, atau warnanya.

Jika pemilahan sederhana dapat dilakukan dengan baik. Permainan

dapat ditingkatkan menjadi pemilahan yang kompleks, misalnya

memilah kepingan-kepingan yang bentuk dan ukurannya sama.

2) Konsep bilangan dikenal anak-anak dari kemampuan mereka

untuk memusatkan perhatian mengenal suatu objek tunggal. Oleh

karena itu, untuk memperkenalkan konsep bilangan anak dapat

diajak untuk menemukan benda-benda yang sama dengan

ditunjukkan oleh guru dari sekelompok benda yang memiliki sifat

bermacam-macam. Anggota kelompok benda tersebut dapat

berbeda dalam warna, bentuk, ukuran, dan sebagainya. Permainan

dengan kartu domino atau sejenisnya juga dapat digunakan untuk

memperkenalkan konsep bilangan, kelompok, dan jumlah.

3) Konsep jumlah dapat diajarkan kepada anak melalui

mengandung sekelompok gambar benda, dan belahan kanan

mengandung angka yang sesuai dengan jumlah gambar pada

belahan kiri. Dengan bermain memasangkan papan-papan

semacam itu anak dapat belajar tentang konsep jumlah.

4) Konsep simbol bilangan dapat diajarkan kepada anak melalui garis

bilangan, begitu pula dengan hubungan antar bilangan-bilangan

tersebut.

5) Konsep tentang suatu pola dapat diajarkan melalui permainan

yang meminta kepada anak-anak untuk menemukan pola dengan

memilih objek-objek dalam suatu urutan yang telah dibuat oleh

guru.

6) Konsep hubungan antar berbagai ukuran dapat diajarkan dengan

memberikan kepada anak berbagai kelompok benda yang sama

tetapi memiliki ukuran yang berbeda. Dengan

kelompok-kelompok benda tersebut anak diminta untuk mengurutkan dari

yang paling panjang ke yang paling pendek, dari yang paling besar

hingga yang paling kecil, dan sebagainya.

7) Konsep ukuran dapat diajarkan dengan cara mengajar anak-anak

mengukur panjang papan, menimbang berat benda, atau menilai

jumlah uang. Pengukuran hendaknya dimulai dari yang kasar ke

centimeter, dari yang menimbang dengan mengangkat barang ke

penggunaan timbangan, dan sebagainya.6

b. Pengajaran melalui LKS Scaffolding

Scaffolding merupakan suatu istilah yang ditemukan oleh

seorang ahli psikologi perkembangan kognitif masa kini, Jerome

Bruner. Bruner menjelaskan scaffolding sebagai suatu proses dimana

siswa dibantu untuk memahami suatu masalah tertentu yang melebihi

perkembangan mentalnya melalui bantuan seorang guru atau orang

yang memahaminya. Menurut Slavin, “Scaffolding merupakan

pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal

pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan

kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar

setelah ia dapat melakukannya.”

Scaffolding merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa

untuk belajar dan memecahkan masalah. Bantuan tersebut dapat

berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke

dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, dan

tindakan-tindakan lain yang memungkinkan siswa itu belajar

mandiri. Scaffolding dalam pembelajaran matematika dapat dilakukan

melaui media pembelajaran, diantaranya adalah melalui Lembar Kerja

Siswa (LKS).

LKS Scaffolding merupakan suatu lembar kerja siswa dimana

didalam LKS tersebut mengandung penjelasan materi (secara singkat),

beberapa contoh soal (dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas

secara berjenjang), solusi argumentatif, serta soal-soal sebagai bahan

latihan (yang semakin ke belakang semakin dilenyapkan unsur

bimbingannya).7

3. Dimensi Dalam Pemahaman Terhadap Konsep-Konsep

Flavel menyarankan bahwa pemahaman terhadap konsep-konsep

dapat dibedakan dalam tujuh dimensi yaitu :

a. Atribut, setiap konsep mempunyai atribut yang berbeda,

contoh-contoh konsep harus mempunyai atribut-atribut yang relevan;

termasuk juga atribut-atribut yang tidak relevan. Contoh-contoh

konsep, meja harus mempunyai suatu permukaan yang datar, dan

sambungan-sambungan yang mengarah ke bawah yang mengangkat

permukaan itu dari lantai. Atribut-atribut dapat berupa fisik, seperti

warna, tinggi, dan bentuk.

b. Struktur, menyangkut cara terkaitnya atau tergabungnya atribut-atribut

itu. Ada tiga macam struktur yang dikenal, yaitu :

7 Cut Inayati, “Upaya Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Matematika Melalui L KS

1) Konsep-konsep konjungtif adalah konsep-konsep dimana

terdapat dua atau lebih sifat-sifat, sehingga dapat memenuhi syarat

sebagai contoh konsep.

2) Konsep-konsep disjungtif adalah konsep-konsep dimana

satu dari dua atau lebih sifat-sifat harus ada.

3) Konsep-konsep relasional menyatakan hubungan tertentu

antara atribut-atribut konsep. Keabstrakan, yaitu konsep-konsep

yang dapat dilihat dan konkret, atau konsep-konsep itu terdiri dari

konsep-konsep lain. Suatu segitiga dapat dilihat, keinginan adalah

lebih abstrak.

c. Keinklusifan (Inclusiveness), yaitu ditunjukkan pada jumlah

contoh-contoh yang terlibat dalam konsep itu.

d. Generalitas atau keumuman, yaitu bila diklasifikasikan,

konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat atau subordinat.

e. Ketepatan, yaitu suatu konsep menyangkut apakah ada sekumpulan

aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari

noncontoh-noncontoh suatu konsep.

f. Kekuatan (power), yaitu kekuatan suatu konsep oleh sejauh mana

orang setuju bahwa konsep itu penting.8

4. Tahap-Tahap Dalam Mempelajari Konsep-Konsep Matematika

Konsep-konsep matematika dipelajari menurut tahap-tahap

bertingkat. Terdapat enam tahap yang berurutan dalam belajar matematika,

yaitu:

a. Permainan bebas (Free play)

Permainan bebas adalah tahap belajar konsep yang terdiri dari

aktivitas yang tidak terstruktur dan tidak diarahkan yang

memungkinkan peserta didik mengadakan eksperimen dan

memanipulasi benda-benda konkrit dan abstrak dari unsur-unsur

konsep yang dipelajari itu. Tahap ini merupakan tahap yang penting

sebab pengalaman pertama, peserta didik berhadapan dengan konsep

baru melalui interaksi dengan lingkungannya yang mengandung

representasi konkrit dari konsep itu. Dalam tahap ini peserta didik

membentuk struktur mental dan sikap untuk mempersiapkan diri

memahami konsep tersebut. Misalnya anak-anak bermain dengan

balok logika yang berkaitan dengan sifat-sifat tentang bentuk, warna,

ukuran, dan kekebalan. Sifat-sifat ini merupakan variabel-variabel dari

sistem tersebut.

b. Permainan yang menggunakan aturan (Games)

Tahap ini merupakan tahap belajar konsep setelah di dalam

periode tertentu permainan bebas terlaksana. Di dalam tahap ini

dalam konsep itu. Peserta didik memperhatikan aturan-aturan tertentu

yang terdapat dalam konsep (peristiwa-peristiwa). Aturan-aturan itu

ada kalanya berlaku untuk suatu konsep, namun tidak berlaku untuk

konsep lain. Setelah peserta didik itu mendapatkan aturan-aturan yang

ditentukan dalam konsep (peristiwa) itu, peserta didik itu siap untuk

memainkan permainan itu. Mereka juga mengubah aturan-aturan yang

dibuat pengajarnya dan membuat permainan sendiri. Dengan bermain

peserta didik mulai menganalisis struktur matematika. Misalnya

dengan menggunakan balok logika, peserta didik dapat membuat

klasifikasi dengan memilih balok-balok logika itu untuk dua variabel

yang berbeda.

c. Permainan mencari kesamaan sifat (Searching for comunalities).

Tahap ini berlangsung setelah memainkan permainan yang

disertai aturan tadi. Dalam melaksanakan permainan tahap kedua tadi

permainan yang menggunakan aturan, mungkin peserta didik belum

menemukan struktur yang menunjukkan sifat-sifat kesamaan yang

terdapat di dalam permainan-permainan yang dimainkan itu. Dalam

hal demikian ini, peserta didik perlu dibantu untuk dapat melihat

kesamaan struktur dengan mentranslasikan dari suatu permainan ke

bentuk permainan yang lain, sedang sifat-sifat abstrak yang

diwujudkan dalam permainan tetap tidak berubah dengan translasi itu.

Dalam tahap ini peserta didik mencari kesamaan sifat dari

situasi yang serupa. Setelah peserta didik itu mendapatkan kesaman

sifat dari situasi, peserta didik itu memerlukan gambaran konsep

tersebut. Tentu saja gambaran konsep itu biasanya menjadi lebih

abstrak dari pada situasi yang disajikan. Cara ini mengarahkan peserta

didik kepada pengertian struktur matematika yang abstrak yang

terdapat di dalam konsep tersebut.

e. Permainan dengan simbulisasi (Symbolization)

Permainan dengan menggunakan simbul ini merupakan tahap

belajar konsep di mana peserta didik perlu merumuskan representasi

dari setiap konsep dengan menggunakan simbul matematika atau

dengan perumusan verbal yang sesuai. Kalau perlu, pengajar dapat

mengarahkan peserta didiknya dalam memilih simbul yang cocok.

Misalnya dari suatu permainan dapat dinyatakan (secara verbal) bahwa

hasil kali dua bilangan asli negatif adalah bilangan positif merupakan

kesepakatan yang disebut aksioma.

f. Formalisasi (Formalization)

Permainan ini merupakan tahap belajar konsep terakhir. Setelah

peserta didik mempelajari suatu konsep dan struktur matematika yang

dapat merumuskan sifat-sifat baru. Misalnya sifat-sifat dasar di dalam

struktur matematika adalah aksioma. Dari aksioma inilah kemudian

dapat dirumuskan suatu teorema atau dalil. Perjalanan dari aksioma

menuju teorema atau dalil itu disebut pembuktian.9

5. Dasar Pengembangan Penguasaan Konsep Matematika

Serangkaian peristiwa yang menyatakan fase suatu kegiatan

belajar dan proses yang menghubungkannya menurut Gagne terlihat

seperti berikut :

a. Fase Motivasi

Harapan akan tujuan belajar yang akan dicapai.

b. Fase Pemahaman

Perhatian terhadap unsur-unsur tertentu sehingga merupakan

tanggapan selektif.

c. Fase Penguasaan

Pengkodean untuk dimasukkan dalam ingatan.

d. Fase Ingatan

Penyimpanan dalam ingatan.

e. Fase Pengungkapan Kembali

Pengetahuan yang disimpan dalam ingatan dicari kembali.

f. Fase Generalisasi

Transfer pengetahuan yang dimiliki ke pengetahuan yang sejenis.

g. Fase Perbuatan

Menyatakan bahwa tujuan belajar tercapai.

h. Fase Umpan Balik

Penguatan terhadap pencapaian tujuan belajar

Fase-fase kejadian belajar di atas dalam kejadian sehari-hari tidak

selalu nampak dan mudah diamati, kecuali jika diadakan eksperimen

khusus dengan dibuat suatu konstruksi belajar khusus, barulah

akibat-akibat kegiatan belajar dapat diamati. Kenyataan juga menunjukkan

peserta didik tidak menyadari terhadap banyak proses belajar.

Walaupun proses belajar tidak langsung dapat diamati, proses

belajar itu dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Dalam pengajaran di

sekolah, lingkungan yang dimaksud disebut situasi belajar. Merupakan

tugas pengajar untuk mengelola keadaan sekitarnya sehingga

memungkinkan terjadinya belajar.10

Uraian garis besar fase kegiatan belajar di atas adalah sebagai berikut :

a. Fase motivasi (motivation phase)

Agar terjadi proses belajar seseorang haruslah diberi motivasi

belajar, yaitu dalam bentuk motivasi insentif (ganjaran). Jenis motivasi

ini memungkinkan peserta didik berusaha mencapai tujuan yang

ditetapkan. Ini berarti kegiatan dilakukan terlebih dahulu sebelum

mencapai tujuan. Misalnya saja, peserta didik menghadapi soal-soal

yang berkaitan dengan konsep fungsi, ia ingin mengerjakan soal-soal

itu dengan benar seluruhnya, maka ia harus mengerjakan soal-soal itu.

Kecenderungan yang demikian adalah wajar bagi setiap orang dalam

memanipulasi, mendominasi, atau menguasai lingkungannya.

Dalam kondisi yang lain, pemberian ganjaran tidak

menimbulkan motivasi peserta didik untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam keadaan demikian motivasi dapat ditimbulkan dari dalam diri

peserta didik itu yang prosesnya disebut pengharapan (expectancy) di

mana peserta didik itu akan mendapatkan antisipasi dari ganjaran bila

ia mencapai tujuan dalam diri peserta didik, suatu pengharapan dapat

dikembangkan dengan mengkomunikasikan hakekat dari tujuan, yaitu

suatu harapan dapat dicapai sebagai suatu akibat dari aktivitas

belajarnya. Misalnya saja, peserta didik diberitahukan bahwa bila ia

berhasil menyelesaikan pelajaran logika dengan baik, maka akan

dengan mudah menyelesaikan masalah-masalah matematika.

Kadang-kadang kita tidak berhasil memberikan motivasi

semacam itu kepada peserta didik. Dalam keadaan demikian itu, kita

perlu mengatur situasi dan kondisinya sehingga memungkinkan

pengajar melalui tahap-tahap tertentu membimbing peserta didik

menyelesaikan masalah matematika dalam bentuk soal cerita. Dengan

notasi tertentu cerita itu menjadi bentuk aljabar. Kemudian peserta

didik dapat melanjutkan penyelesaiannnya sehingga menemukan

jawaban masalah yang dikemukakan tadi. Pemberian motivasi

merupakan langkah persiapan untuk suatu kegiatan belajar. Motivasi

belajar yang kuat akan mendorong peserta didik untuk berkonsentrasi

dengan baik sehingga dapat menunjang proses belajar berikutnya.

b. Fase pemahaman (apprehending phase)

Peserta didik yang termotivasi itu, pertama kali harus menerima

stimulus. Stimulus (informasi) ini masuk ke dalam peristiwa belajar

yang esensial dan akhirnya informasi itu disimpan dalam memorinya.

Peserta didik harus memperhatikan bagian-bagian dari keseluruhan

stimulus-stimulus yang relevan dengan maksud belajarnya. Misalnya

seorang peserta didik sedang mempelajari buku matematika, ia perlu

memperhatikan istilah dan definisi-definisi yang dipergunakan dalam

buku matematika tersebut, bukan mengenai bentuk fisik bukunya.

Proses perhatian itu berlangsung di dalam bagian internal yang disebut

sekumpulan kegiatan mental (mental set). Sekumpulan kegiatan mental

itu berfungsi sebagai suatu jenis “pengaturan”. Sekumpulan kegiatan

mental yang berupa perhatian itu dapat diaktifkan dengan stimulus

tentu saja berupa stimulus tertentu. Misalnya : “Lihatlah gambar

berikut, apakah kedua bangun geometri itu berbeda?”. Stimulus yang

demikian ini memungkinkan terjadinya perhatian yang merupakan

kegiatan mental.

Perhatian dapat didahului oleh stimulus yang berupa perubahan

tiba-tiba. Misalnya, di dalam memberikan contoh-contoh bangun

geometri yang berupa paralelogram, segi panjang dan bujur sangkar,

kemudian diselipkan trapesium. Di pandang dari sisi-sisinya, yang

disebut terakhir itu berbeda dengan yang lain. Cara demikian ini sangat

bermanfaat untuk menarik perhatian peserta didik sebagai langkah

permulaan belajar. Keadaan seperti ini merupakan pengalaman bagi

peserta didik, yaitu dengan perhatian yang dikontrol itu pada akhirnya

nanti tingkah lakunya menjadi otomatis.

Tahap berikutnya setelah perhatian itu adalah keluar dari

“daftar sensori”. Kegiatan mental (perhatian) yang diadopsi oleh

pesera didik, menentukan aspek stimulus eksternal yang diterima

peserta didik. Ini berarti serangkaian stimulus-stimulus yang diterima

peserta didik, merupakan tanggapan yang selektif.

Dipadu oleh pengalaman belajar yang lampau, misalnya dengan

petunjuk verbal atau petunjuk lainnya, kepada peserta didik

diperlihatkan suatu segitiga yang bukan tentang tebal tipisnya,

kepada bentuk harfiah segitiga itu daripada nama segitiga itu sendiri.

Tanggapannya itu selektif sebagaimana ditentukan oleh perhatiannya

yang sudah diadopsi dari kegiatan mental dan kegiatan mental itu pada

akhirnya dipengaruhi oleh petunjuk yang merefleksikan tujuan khusus

belajar.

Agar supaya terjadinya tanggapan selektif itu dimungkinkan,

bentuk stimulus eksternal harus berbeda-beda. Dengan stimulus

eksternal yang berbeda-beda itu peserta didik memperhatikan adanya

unsur-unsur yang penting dan relevan sehingga sangat membantu

kegiatan belajar selanjutnya.

c. Fase Penguasaan (acqulsition phase)

Setelah stimulus eksternal diperhatikan dan diterima peserta

didik, kegiatan belajar dapat berkembang. Penguasaan dapat digiatkan

melalui stimulus eksternal yang bertahan sampai suatu batas periode

waktu untuk menyiapkan individu menerima jenis-jenis stimulus

tertentu. Misalnya: “ Dengarkan apa yang hendak saya katakan berikut

ini”, ucapan semacam ini dapat menimbulkan perhatian peserta didik.

Informasi yang tertinggal sementara di dalam “masa ingatan

pendek” tidaklah sama dengan informasi yang diterima langsung. Ada

transformasi dan entitas yang diterima ke dalam suatu bentuk yang

sudah siap disimpan. Proses yang demikian ini disebut pengkodean

tidak pernah sama benar dengan stimulus yang menimbulkan belajar.

Apa yang tertinggal atau tersimpan sebagai hasil kegiatan belajar

nampak tidak tepat penampilannya seperti apa yang telah dilihat,

didengar atau diindera yang lain. Hal ini terbukti dalam suatu

penelitian yang menunjukkan bahwa seseorang anak yang mempelajari

bentuk gambar sederhana, kemudian anak itu diminta menggambar

gambar yang telah dipelajari, ternyata kecenderungan

gambar-gambarnya menjadi lebih sederhana dan simetrik.

Pengkodean yang disimpan dalam jangka panjang terjadi bila

informasi masuk ke “masa ingatan lama”. Pengkodean ini

mengakibatkan hasil belajar lebih lama diingat. Rotensi yang lebih

besar terjadi bila stimulus-stimulus dikelompokkan dengan cara

tertentu, diklasifikasikan ke dalam konsep-konsep yang telah dipelajari

sebelumnya atau disederhanakan sebagai prinsip-prinsip. Misalnya

seseorang harus mengingat bilangan 1781945, maka untuk

mengingatnya angka-angka dalam bilangan itu dikelompokkan

menjadi 17 8 1945 yang menjadi tanggal hari kemerdekaan kita.

Dengan demikian fase penguasaan ini mempersiapkan

informasi yang diterima untuk dimasukkan dalam ingatan.

d. Fase ingatan (retention phase)

Entitas yang dipelajari yang diubah dengan proses pengkodean,

“masa ingatan lama”. Di dalam “tempat penyimpanan ingatan” itu

mungkin terjadi berikut :

1) Apa yang dipelajari disimpan secara tetap;

2) Apa yang dipelajari disimpan yang kemudian dapat diungkapkan

sedikit demi sedikit;

3) “Tempat penyimpanan ingatan” dapat merupakan gangguan, dalam

arti ingatan (memory) yang lebih baru mengaburkan ingatan yang

mendahului.

Dengan demikian fase ingatan ini merupakan fase

penyimpanan untuk jangka waktu lama.

e. Fase pengungkapan kembali (recall phase)

Proses yang terjadi pada fase pengungkapan kembali disebut

mengungkapkan atau menggali ingatan (retrieval). Proses menggali

ingatan itu dapat dipengaruhi oleh stimulus eksternal, misalnya berupa

“kunci“ yang tepat untuk membuka pintu gudang penyimpanan

ingatan. Misalnya untuk mencari informasi yang dimiliki tentang

isomorfisma janganlah dicari diantara informasi mengenai

diferensiabelnya suatu fungsi, melainkan harus dicari diantara

informasi mengenai aljabar abstrak. Kunci yang dimaksud itu dapat

diberikan kepada peserta didik melalui komunikasi verbal. Misalnya

peserta didik harus menghitung panjang sisi-sisi sebuah segitiga

kamu ingat dalil Pythagoras? Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa

kunci yang semacam ini menunjukkan paling efektif, bila digunakan

pada saat belajar terjadi yang pertama kali.

Apabila seseorang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan

kembali informasi yang tersimpan dalam “tempat penyimpanan

ingatan” di dalam kehidupan sehari-hari disebut lupa. Jadi informasi

pernah diolah dalam “masa ingatan pendek”. Pernah dimasukkan ke

dalam “masa ingatan lama”, tetapi pada waktu diperlukan sulit

diperoleh kembali seluruhnya atau sebagian. Jelas di sini, konsep yang

belum dipelajari, misalnya konsep integral bukan lupa. Demikian juga

walau konsep integral dipelajari namun tidak diproses dengan baik,

konsep integral itu menjadi hilang begitu saja, dan ini bukan lupa.

Lupa dapat terjadi disebabkan antara lain sebagai berikut :

1) Intervensi informasi lain yang telah disimpan dalam “masa

ingatan lama”. Informasi itu mengaburkan informasi yang

diperlukan, tetapi seringkali dapat ditemukan kembali dengan

belajar kembali. Belajar kembali ini ternyata lebih cepat dari pada

sebelumnya karena informasi sebenarnya telah ada di “masa

ingatan lama”.

2) Penggunaan “kunci” yang tidak tepat.

3) Tidak diolah secara baik informasi yang berada di “masa ingatan

hilang atau informasi yang masuk ke dalam “masa ingatan lama”

masih belum mantap, sehingga tidak tersimpan dalam bentuk

yang jelas.

f. Fase generalisasi (Generalization phase)

Hal mendapatkan kembali terhadap apa yang telah dipelajari

tidak selalu terjadi pada situasi yang sama atau konteks yang sama.

Karena itu diperlukan generalisasi sehingga memudahkan belajar.

Pengungkapkan kembali terhadap informasi yang sudah dipelajari dan

kemudian diaplikasikan ke konteks baru dan berbeda disebut transfer

belajar atau biasanya disingkat transfer. Menurut Gagne, konteks yang

bervariasi untuk belajar merupakan sesuatu yang esensial yang dapat

menjamin terjadinya transfer dalam proses belajar.

g. Fase perbuatan (performance phase)

Penghasil respon mengorganisasikan respon-respon peserta

didik dan memungkinkan peserta didik itu menampilkan perbuatannya

yang merefleksikan apa yang sudah dipelajari. Bagi peserta didik

penampilan tingkah laku sebagai hasil belajar merupakan hal yang

penting untuk umpan balik.

Walaupun peserta didik dalam beberapa hal telah mengetahui

bahwa ia telah memiliki “sesuatu”, tingkah laku yang sesungguhnya

merupakan cara terbaik untuk mengetahui bahwa dirinya telah belajar.

mendapatkan kepuasan dari hasil belajarnya. Dengan kepuasannya ini

ia ingin belajar lebih lanjut. Misalnya peserta didik yang sedang

belajar persamaan, ia juga dapat menyelesaikan soal-soal cerita.

Agar supaya pengajar dapat mengetahui bahwa belajar telah

terjadi pada diri seorang peserta didik, tingkah lakunya merupakan

suatu yang esensial dari pengajar itu. Respon-respon peserta didik

menunjukkan belajar telah terjadi, tingkah lakunya telah dimodifikasi.

Misalnya seorang peserta didik yang tadinya tidak dapat membedakan

antara relasi satu lawan satu dengan fungsi satu lawan satu, menjadi

dapat membedakannya. Selanjutnya timbul pertanyaaan, berapa contoh

tingkah laku yang diperlukan sehingga nampak belajar telah terjadi.

Satu jenis tingkah laku belum dapat ditetapkan tentang terjadinya

belajar. Gagne berpendapat bahwa penampilan yang nampak itu dua

macam tingkah laku yang berbeda, boleh kiranya dikatakan bahwa

belajar telah terjadi dan tiga macam tingkah laku yang berbeda dapat

disimpulkan dengan tegas bahwa belajar telah terjadi. Namun dalam

kegiatan kelas, satu jenis penampilan sudah dapat dianggap cukup

untuk menyatakan bahwa belajar telah terjadi.

Dengan demikian fase perbuatan ini menyatakan bahwa tujuan

belajar telah tercapai.

Tingkah laku baru sebagai hasil belajar menunjukkan peserta

didik mencapai tujuannya. Informasi sebagai umpan balik ini

dipandang sebagai proses yang disebut penguatan terhadap pencapaian

tujuan belajar. Penguatan berlangsung dalam proses belajar, sebab

“pengharapan” yang berkembang di dalam fase motivasi belajar,

sekarang dikonfirmasikan selama fase umpan balik. Proses penguatan

berlangsung bukan karena ganjaran yang diperoleh, melainkan karena

antisipasi ganjaran yang dikonfirmasikan. Pentingnya fase motivasi

untuk kegiatan belajar sekali lagi ditekankan kembali dengan proses

penguatan.

Sebagai bukti bahwa belajar telah terjadi, bermacam-macam

penampilan hasil belajar dapat diamati. Penampilan yang dimaksud itu

nampak bervariasi dari yang sederhana sampai yang paling rumit dari

lukisan garis sampai kepada bermacam-macam masalah yang hanya

dapat dilakukan oleh orang-orang dewasa.

Tingkah laku manusia yang sangat bervariasi dan berbeda itu

dihasilkan dari belajar. Kita dapat mengklasifikasikan tingkah laku ini

sedemikian rupa sehingga dapat diambil implikasinya yang

bermanfaat, yang kemudian dapat dikembangkan sebagai pengertian

kita terhadap proses belajar. Demikian pengertian kita terhadap proses

belajar, maka belajar itu dapat mengembangkan sifat keajegan dalam

mengamati tingkah laku orang tersebut. Keajegan tersebut dapat

disebut kapabilitas yang menunjukkan bahwa individu itu kapabel

dalam menampilkan tingkah laku tertentu. Istilah lain terhadap

kapabilitas adalah kemampuan atau kompetensi. Dengan demikian

kapabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki manusia karena ia

belajar.

B. PembahasanTentang Kreativitas Siswa

1. Pengertian Kreativitas

Kreativitas didefinisikan secara berbeda-beda oleh pakar berdasarkan

sudut pandang masing-masing. Perbedaan dalam sudut pandang ini

menghasilkan berbagai pengertian kreativitas dengan penekanan yang

berbeda-beda seperti berikut :

a. Drev Dahl, mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan seseorang

untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada

dasarnya baru, dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Ia dapat berupa

pendapat imajinatif, atau sintesis pemikiran yang hasilnya tidak hanya

perangkuman. Ia mungkin mencakup pembentukan pola baru dan

gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya dan

pencangkokan hubungan lama ke situasi baru dan mungkin mencakup

pembentukan korelasi baru. Ia harus mempunyai maksud atau tujuan yang

sempurna dan lengkap. Ia mungkin dapat berbentuk produk seni

kesusteraan, produk ilmiah, atau mungkin bersifat prosedural atau

metodologis.11

b. Kelvin Seifert mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan

memproduksi berbagai gagasan, aktivitas, dan objek baru, dan seringkali

muncul dalam bentuk pemikiran bercabang.12

c. Evans menjelaskan, kreativitas adalah kemampuan untuk menemukan

hubungan–hubungan baru, untuk melihat suatu subjek dari perspektif

baru, dan untuk membentuk kombinasi baru dari dua atau lebih konsep

yang sudah ada dalam pikiran.13

d. Haefele mendefinisikan, kreativitas adalah kemampuan untuk membuat

kombinasi-kombinasi baru yang mempunyai makna sosial. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak keseluruhan produk itu harus baru, tetapi

kombinasinya. Unsur-unsurnya bisa saja sudah ada lama sebelumnya.14

e. Utami Munandar mendefinisikan kreativitas adalah kemampuan yang

mencerminkan lelancaran, keluwesan, dan orisinalitas dalam berfikir serta

kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan.15

11 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2004), 4

12 Kelvin Seifert, Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan, (Jogyakarta: IrCiSod,

1983), 165

13 Suryo Widodo,”Kreativitas, Berpikir Kreatif dan Implementasinya Dalam Pembelajaran

Matematika”, dalam Seminar Nasional Tahun 2009 Tema: Pendidikan dan Pembelajaran Matematika. (Tulungagung: Makalah tidak diterbitkan, 2009)

14 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta: Rineka Cipta,

2009), 21

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas

adalah kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru,

dan atau memodifikasi sesuatu yang sudah ada sebelumnya sehingga

manfaatnya bernilai dibanding sebelumnya.

2. Komponen Dalam Kreativitas

Momen kreatif Wiles menggambarkan apa yang disebut oleh Robert

Sternberg dan Todd Lubant sebagai lima komponen kreativitas- produksi dari

gagasan-gagasan baru dan bernilai :

a. Keahlian.

Semakin banyak gagasan citra yang kita peroleh melalui pembelajaran

terakumulasi, maka semakin banyak kesempatan yang kita miliki untuk

mengombinasikan blok-blok bangunan dengan cara-cara kreatif.

b. Keterampilan-keterampilan berpikir imajinatif.

Dalam momen-momen kreativitas, kita melihat segala hal dengan

cara-cara baru, mengenali berbagai pola dan menciptakan berbagai hubungan

setelah menguasai anasir-anasir mendasar dan sebuah persoalan, kita

mendefinisikan ulang atau mengeksplorasinya dengan cara baru.

c. Kepribadian yang senang berpetualang.

Pribadi kreatif mampu menanggung ketaksaan (ambiguity) dan risiko,

gigih dalam mengatasi berbagai rintangan, dan berusaha mencapai

pengalaman-pengalaman baru.

e. Lingkungan yang kreatif.

Gagasan yang baru bernilai seringkali dicetuskan, didukung dan disaring

oleh banyaknya hubungan.16

3. Tahap-Tahap Kreativitas

Studi-studi tentang kreativitas pada umumnya menunjukkan bahwa

perkembangan kreativitas mengikuti pola-pola yang diramalkan. Ini tampak

pada awal kehidupan anak kemudian meluas ke berbagai bidang kehidupan

lainnya. Karena perkembangan kreativitas juga merupakan perkembangan

proses perkembangan kognitif berdasarkan teori yang diajukan oleh John

Piaget.

Dalam berfikir kreatif ada beberapa tingkatan atau stages sampai

seseorang memperoleh sesuatu hal yang baru atau pemecahan masalah.

Tingkatan itu adalah :

a. Persiapan (preparation), yaitu tingkatan seseorang memformulasikan

masalah dan mengumpulkan fakta-fakta atau materi yang dipandang

berguna dalam memperoleh pemecahan yang baru. Ada kemungkinan apa

yang difikirkan itu tidak segera memperoleh pemecahannya, tetapi soal itu

tidak hilang begitu saja, tetapi tetap terus berlangsung dalam diri individu

yang bersangkutan.

16 David G. Myers, Intuisi: Fungsi Insting dan Naluri Untuk Meraih Kesuksesan,

b. Tingkat inkubasi, yaitu berlangsungnya masalah tersebut dalam jiwa

seseorang, karena individu tidak segera memperoleh pemecahan masalah.

c. Tingkat pemecahan atau iluminasi, yaitu tingkat mendapatkan pemecahan

masalah, orang mengalami ”Aha”, secara tiba-tiba memperoleh

pemecahan masalah tersebut.

d. Tingkat evaluasi, yaitu mengecek apakah pemecahan yang diperoleh pada

tingkat iluminasi itu cocok atau tidak. Apabila tidak cocok lalu meningkat

pada tingkat berikutnya, yaitu

e. Tingkat revisi, yaitu mengadakan revisi terhadap pemecahan yang

diperoleh.17

4. Ciri-Ciri Kepribadian Kreatif

Biasanya anak yang kreatif selalu ingin tahu, memiliki minat yang luas

dan menyukai kegemaran dan aktiviyas yang kreatif. Anak dan remaja kreatif

biasanya cukup mandiri dan memiliki rasa percaya diri. Mereka lebih berani

mengambil resiko (tetapi dengan perhitungan) daripada anak-anak pada

umumnya. Artinya dalam melakukan sesuatu yang bagi mereka amat penting

dan disukai mereka tidak terlalu menghiraukan kritik atau ejekan orang lain.

Mereka pun tidak takut untuk membuat kesalahan dan mengemukakan

pendapat mereka walaupun mungkin tidak disetujui orang lain. Orang yang

inovatif berani untuk berbeda, menonjol, membuat kejutan atau menyimpang

dari tradisi. Rasa percaya diri, keuletan, dan ketekunan membuat mereka tidak

putus asa dalam mencapai tujuan mereka.18

Sund menyatakan bahwa individu yang potensi kreatif dapat dikenal

melalui pengamatan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Hasrat keingintahuan yang cukup besar.

2. Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru.

3. Panjang akal.

4. Keinginan untuk menemukan meneliti.

5. Cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit.

6. Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan .

7. Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas.

8. Berfikir fleksibel.

9. Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban

lebih banyak.

10. Kemampuan membuat analisis dan sintesis.

11. Memiliki semangat bertanya dan meneliti.

12. Memiliki daya abstraksi yang cukup baik.

13. Memiliki latar belakang membaca yang cukup luas.19

5. Azas-azas Dalam Pengembangan Kreativitas

18 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas…, 35

19 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

Dari hasil-hasil penelitian tentang kreativitas dapat dikemukakan

azas-azas dalam pengembangan kreativitas adalah sebagai berikut :

a. Berekspresi.

b. Keberhasilan yang dialami dalam usaha-usaha kreatif mendorong ekspresi

kreatif yang tinggi tingkatnya.

Untuk mendorong penemuan atau tingkah laku kreatif, Torrance

mengemukakan saran-saran tentang apa yang dapat dilakukan oleh guru

terhadap siswa-siswanya sebagai berikut :

1) Hargailah pertanyaan-pertanyaan, termasuk yang kelihatannya aneh

atau luar biasa.

2) Hargailah gagasan yang imajinatif dan kreatif.

3) Tunjukkan kepada siswa bahwa gagasan itu bernilai.

4) Kadang-kadang berikanlah kesempatan kepada siswa untuk

melakukan sesuatu tanpa ancaman bahwa pekerjaannya itu akan

dinilai.

5) Masukkanlah faktor sebab akibat di dalam penilaian.

c. Sifat sensitif atau peka terhadap persoalan-persoalan, percaya pada diri

sendiri, berdiri sendiri dan fleksibel.

d. Cara-cara mengembangkan kreativitas.20

6. Langkah-langkah Dalam Pembentukan Kreativitas

Menurut Klausmeier, langkah-langkah yang diperlukan dalam

pembentukan ketrampilan memecahkan masalah berlaku pula untuk

pembentukan kreativitas. Sekolah dapat menolong siswa mengembangkan

ketrampilan memecahkan masalah-masalah dan sekaligus mengembangkan

kreativitas melalui langkah-langkah berikut :

a. Menolong siswa mengenal masalah-masalah untuk dipecahkan.

b. Menolong siswa menemukan informasi, pengertian-pengertian, azas-azas,

dan metode-metode yang perlu untuk memecahkan masalah.

c. Menolong siswa merumuskan dan membatasi masalah-masalah.

d. Menolong siswa mengolah dan kemudian menerapkan informasi,

pengertian, azas-azas, dan metode-metode itu pada masalah tersebut untuk

memperoleh kemungkinan-kemungkinan pemecahan (hipotesis).

e. Mendorong siswa merumuskan dan menguji hipotesis-hipotesis itu untuk

memperoleh pemecahan masalah.

f. Mendorong siswa mengadakan penemuan dan penilaian sendiri secara

bebas.21

7. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kreativitas

Clark mengkategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas

ke dalam dua kelompok, yaitu:

a. Faktor yang mendukung perkembangan kreativitas adalah sebagai berikut:

1) Situasi yang menghadirkan ketidaklengkapan serta keterbukaan.

2) Situasi yang memungkinkan dan mendorong timbulnya banyak

pertanyaan.

3) Situasi yang dapat mendorong dalam rangka menghasilkan sesuatu.

4) Situasi yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian.

5) Situasi yang menekankan inisiatif diri untuk menggali,

mengamati, bertanya, merasa, mengklasifikasikan, mencatat,

menerjemahkan, memperkirakan, menguji hasil perkiraan dan

mengkomunikasikan.

6) Kdwibahasaan yang memungkinkan untuk

pengembangan potensi kreativitas secara lebih luas karena akan

memberikan pandangan dunia secara lebih bervariasi, lebih fleksibel

dalam menghadapi masalah, dan mampu mengekspresikan dirinya

dengan cara yang berbeda dari umumnya yang dapat muncul dari

pengalaman yang dimilikinya.

7) Posisi kelahiran (berdasarkan tes kreativitas, anak

sulung laki-laki lebih kreatif daripada anak laki-laki yang lahir

kemudian.

8) Perhatian dari orang tua terhadap minat anaknya,

stimulasi dari lingkungan sekolah, dan motivasi diri.

b. Faktor yang menghambat berkembangnya kreativitas adalah sebagai

1) Adanya kebutuhan akan keberhasilan, ketidakberanian dalam

mengambil resiko, atau upaya mengejar sesuatu yang belum diketahui.

2) Konfirmitas terhadap teman-teman kelompoknya dan tekanan sosial.

3) Kurang berani dalam melakukan eksplorasi, menggunakan imajinasi,

dan penyelidikan.

4) Stereotip peran seks atau jenis kelamin.

5) Diferensiasi antara bekerja dan bermain.

6) Otoritaanisme.

7) Tidak menghargai terhadap fantasi dan khayalan.22

Davis menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang perlu diperhatikan

di dalam pengembangan kreativitas :

a. Sikap individu, mencakup tujuan untuk menemukan gagasan-gagasan

serta produk-produk dan pemecahan baru. Untuk tujuan ini ada beberapa

hal yang perlu diperhatikan :

1) Perhatian khusus bagi pengembangan kepercayaan diri siswa perlu

diperhatikan. Secara aktif guru perlu membantu siswa

mengembangkan kesadaran diri yang positif dan menjadikan siswa

sebagai individu yang seutuhnya dengan konsep diri yang positif.

Kepercayaan diri meningkatkan keyakinan siswa bahwa ia mampu

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, dan juga merupakan

22 Fitria Nur, "Meningkatkan Kreativitas Anak Dalam Belajar Matematika" dalam

sumber perasaan aman dalam diri siswa. Guru harus dapat

menanamkan rasa percaya diri pada siswa sedini mungkin pada awal

tahun ajaran, agar pengembangan gagasan-gagasan, produk-produk

serta pemecahan baru dapat terwujud.

2) Rasa keingintahuan siswa perlu dibangkitkan. Kemampuan dasar yang

diperlukan, mencakup berbagai kemampuan berpikir konvergen dan

divergen yang diperlukan.

b. Kemampuan dasar yang diperlukan, mencakup berbagai kemampuan

berpikir konvergen dan divergen yang diperlukan.

c. Tehnik-tehnik yang digunakan untuk mengembangkan kreativitas :

1) Melakukan pendekatan “inquiri” (pencaritahuan).

Pendekatan ini memungkinkan siswa menggunakan semua

proses mental untuk menemukan konsep atau prinsip ilmiah.

Pendekatan ini banyak memberikan keuntungan antara lain

meningkatkan fungsi inteligensi, membantu siswa belajar melakukan

penelitian, meningkatkan daya ingat, menghindari proses belajar

secara menghafal, mengembangkan kreativitas, meningkatkan

aspirasi, membuat proses pengajaran menjadi “student centered”

sehingga dapat membantu lebih baik kearah pembentukan konsep

diri, memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk

menampung serta memahami informasi.

Di dalam pendekatan ini, suatu masalah dikemukakan dan

siswa diminta untuk mengemukakan gagasan-gagasannya. Apabila

keseluruhan gagasan telah dikemukakan, siswa diminta meninjau

kembali gagasan-gagasan tersebut, dan menentukan gagasan mana

yang akan digunakan dalam pemecahan masalah tersebut.

3) Memberikan penghargaan bagi prestasi kreatif.

Penghargaan yang diterima akan mempengaruhi konsep diri

siswa secara positif yang meningkatkan keyakinan diri siswa.

Torrance memperkenalkan lima prinsip bagaimana guru harus

memberikan penghargaan bagi tingkah laku kreatif siswa :

a) Menaruh respek terhadap pertanyaan-pertanyaan yang jarang

terjadi.

b) Menaruh respek terhadap gagasan yang kreatif, imajinatif.

c) Menunjukkan pada siswa bahwa gagasan mereka bernilai.

4) Membiarkan siswa sekali-kali melakukan sesuatu sebagai latihan

tanpa ancaman akan dinilai.

5) Menghubungkan penilaian dengan penyebab dan konsekuensi.

d. Meningkatkan pemikiran kreatif melalui banyak media.23

C. Pembahasan Tentang Soal-Soal Aplikasi Kubus dan Balok

Di Sekolah Dasar, telah dikenal bangun-bangun ruang seperti kubus,

balok, dan prisma. Dalam kehidupan sehari-hari pun sering terlihat benda-benda

yang berbentuk kubus, balok, prisma, dan limas. Misalnya, sebuah akuarium

berbentuk balok memiliki ukuran panjang, lebar, dan tingginya berturut-turut

adalah 60 cm, 30 cm, dan 25 cm. Jika akuarium tersebut akan diisi air sebanyak

7/8 bagian, berapa liter air yang diperlukan.

Materi bangun ruang sisi datar kelas VIII MTs Negeri Karangrejo

semester II ini memuat materi tentang kubus, balok, prisma, dan limas. Akan

tetapi, di sini peneliti mengambil materi kubus dan balok saja.

Bangun ruang disebut juga bangun berdimensi tiga karena mengandung

tiga unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi.24 Adapun bangun ruang sisi datar yang

digunakan dalam penelitian ini adalah luas permukaan kubus dan balok dan

volum kubus dan balok.

1. Kubus

24 St. Negoro dan B. Harahap, Ensiklopedia Matematika, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005),

18

a a

a

A B

H G

E F

Sebuah kubus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Sisi/Bidang

Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Kubus ABCD.

EFGH memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi, yaitu

ABCD (sisi bawah), EFGH (sisi atas), ABFE (sisi depan), CDHG (sisi

belakang), BCGF (sisi samping kiri), dan ADHE (sisi samping kanan).

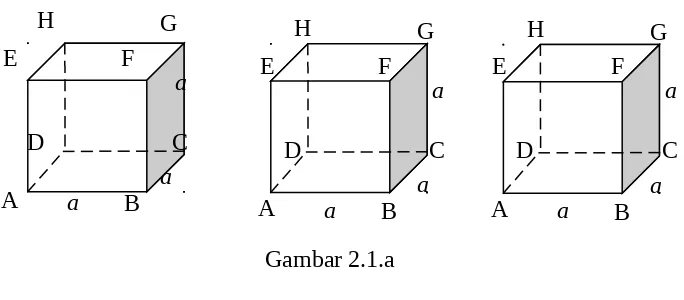

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut :

Gambar 2.1.a

b. Rusuk

Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan

terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Kubus ABCD. EFGH

memiliki 12 buah rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE,

BF, CG, dan DH.

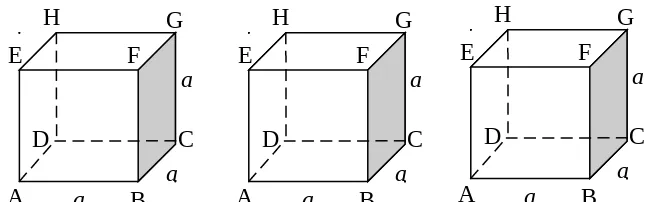

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut :

Gambar 2.1.b

c. Titik Sudut

Titik sudut kubus adalah titik potong antara dua rusuk. Kubus

ABCD. EFGH memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G,

dan H.

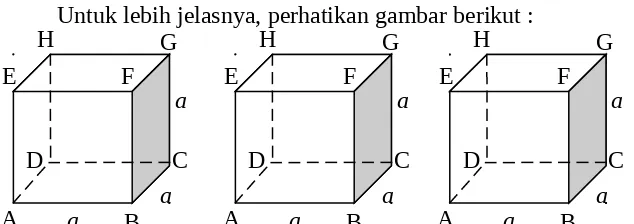

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut:

Gambar 2.1.c

d. Diagonal Bidang

Ruas garis AC yang melintang antara dua titik sudut yang saling

berhadapan pada satu bidang, yaitu titik sudut A dan titik sudut C,

dinamakan diagonal bidang kubus ABCD. EFGH. Kubus ABCD. EFGH

mempunyai 12 diagonal bidang, yaitu diagonal bidang AC, EB, BG, CF,

CH, DG, AH, ED, AC, BD, EG, dan FH.

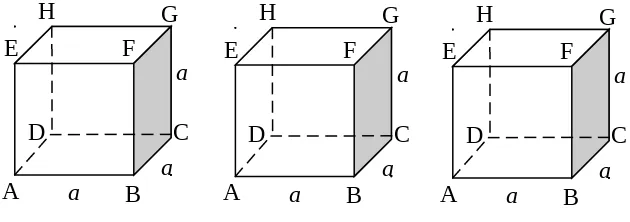

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut :

Gambar 2.1.d

e. Diagonal Ruang

Kubus ABCD. EFGH terdapat ruas garis HB yang

menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang.

Ruas garis HB tersebut disebut diagonal ruang. Kubus ABCD. EFGH

mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu diagonal rung HB, EC, FD, dan GA.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut :

Gambar 2.1.e

f. Bidang Diagonal

Diagonal bidang AC dan EG beserta dua rusuk kubus yang sejajar,

yaitu AE dan CG membentuk suatu bidang di dalam ruang kubus bidang

ACGE pada kubus ABCD. EFGH. Bidang ACGE disebut sebagai bidang

diagonal. Kubus ABCD. EFGH mempunyai 6 bidang diagonal, yaitu

ACGE, EBCH, AFGD, BGHA, BDHF dan CFED.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut :

Gambar 2.1.f

Menghitung Luas Permukaan Kubus

Kubus terdiri atas 6 buah sisi yang kongruen.

2. Balok

Sebuah balok memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

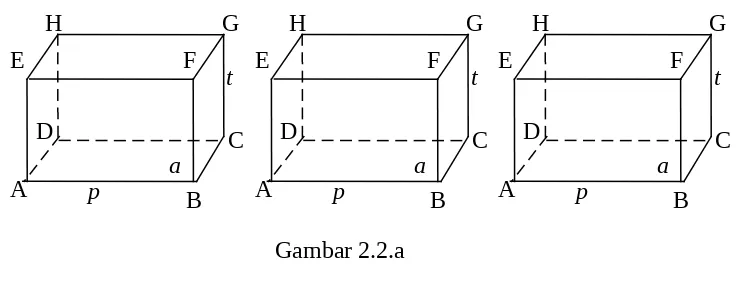

a. Sisi/Bidang

Sisi balok adalah bidang yang membatasi suatu balok. Balok

ABCD. EFGH memiliki 6 buah sisi berbentuk persegipanjang. Keenam sisi

tersebut adalah ABCD (sisi bawah), EFGH (sisi atas), ABFE (sisi depan),

DCGH (sisi belakang), BCGF (sisi samping kiri), dan ADHE (sisi samping

kanan).

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut :

Gambar 2.2.a

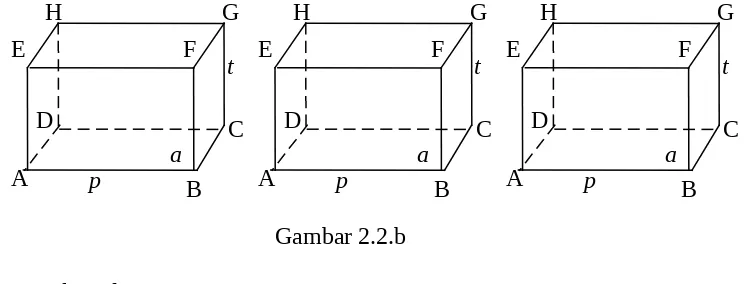

b. Rusuk

Rusuk balok adalah garis potong antara dua sisi bidang balok dan

terlihat seperti kerangka yang menyusun balok. Sama seperti dengan kubus,

balok ABCD. EFGH memiliki 12 rusuk. Rusuk-rusuk balok ABCD. EFGH

tersebut adalah AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan HD.

Gambar 2.2.b

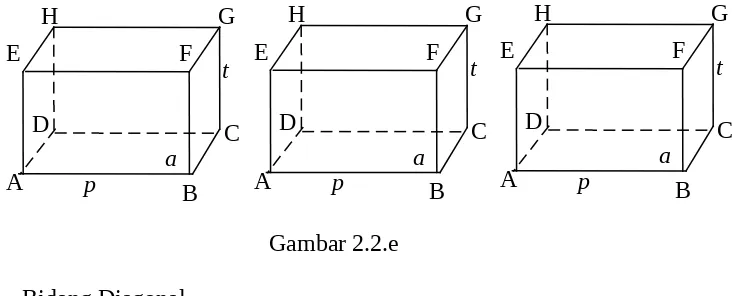

c. Titik Sudut

Titik sudut balok adalah titik potong antara dua rusuk. Balok

ABCD. EFGH memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G,

dan H.

Lebih jelasnya perhatikan gambar berikut:

Gambar 2.2.e

d. Diagonal Bidang

Ruas garis AC yang melintang antara dua titik sudut yang saling

dinamakan diagonal bidang balok ABCD. EFGH. Balok ABCD. EFGH

mempunyai 12 diagonal bidang, yaitu ruas garis EB, BG, CF, CH, DG, AH,

ED, AC, BD, EG, dan FH.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut :

Gambar 2.2.d

e. Diagonal Ruang

Pada balok ABCD. EFGH terdapat ruas garis HB yang

menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang.

Ruas garis HB tersebut disebut diagonal ruang. Diagonal ruang lainnya

adalah EC, FD, dan GA.Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut :

Gambar 2.2.e

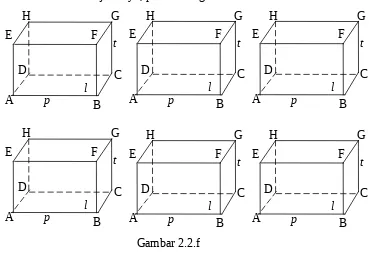

f. Bidang Diagonal

Pada balok ABCD. EFGH terdapat dua buah diagonal bidang yang

sejajar, yaitu diagonal bidang HF dan DB. Kedua diagonal bidang tersebut

beserta dua rusuk balok yang sejajar, yaitu DH dan BF membentuk sebuah

bidang diagonal. Bidang BDHF adalah bidang diagonal balok ABCD.

EFGH. Bidang diagonal lainnya adalah ACGE, EBCH, AFGD, BGHA, dan

CFED.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut :

Gambar 2.2.f

Menghitung Luas Permukaan Balok

Suatu balok mempunyai panjang p,

lebar l, dan tinggi t, maka ukuran sisi- sisinya sebagai berikut:

1. Persegi panjang dengan ukuran p dan l.

2. Persegi panjang dengan ukuran p dan t.

3. Persegi panjang dengan ukuran l dan t.

Luas permukaan balok (L) itu sama dengan jumlah semua sisinya

L = 2 x p x l + 2 x p x t + 2 x l x t L = 2 (pl + pt + lt)

Jadi, luas permukaan balok L yang memiliki panjang p, lebar l, dan tinggi t

dirumuskan sebagai berikut:

Menghitung Volum Balok

Volum balok : p

l

tProses penurunan rumus volum kubus yaitu caranya dengan

menentukan satu kubus satuan yang dijadikan acuan untuk menghitung

banyaknya kubus satuan yang diperlukan agar kubus yang sebenarnya

penuh dengan kubus satuan.

D. Pengaruh Penguasaan Konsep Terhadap Kreativitas Siswa Dalam

Menyelesaikan Soal-Soal Aplikasi Pada Materi Kubus dan Balok

Pada setiap materi pelajaran tentunya terdiri atas beberapa konsep yang

harus dipahami dan dikuasai oleh setiap siswa apalagi dalam pelajaran

matematika. Setiap konsep dari setiap materi seringkali merupakan prasyarat yang

harus dipahami dan dikuasai sebelum mempelajari konsep berikutnya. Siswa akan

kebingungan bahkan ketinggalan pelajaran jika konsep yang telah diajarkan

belum dapat dipahami dan dikuasai oleh siswa.

Untuk membentuk siswa yang inovatif, siswa perlu diajarkan bagaimana

berpikir mendalam dan mampu menciptakan hal-hal baru bagi dirinya sendiri

sehingga secara bertahap mengarahkan mereka untuk berpikir sistematis dan

mampu menemukan solusi-solusi baru bagi dirinya. Untuk pertama kali biasanya

siswa perlu bimbingan dan motivasi dari guru dan teman dekatnya ini sangat

mendukung. Secara bertahap pula, sifat kreatif mereka pun muncul secara

sendirinya sehingga ia menjadi lebih mandiri karena keingintahuannya yang besar

terhadap segala sesuatu itu juga muncul dengan sendirinya.

Materi kubus dan balok merupakan materi yang di dalamnya sangat

berkaitan sekali dengan lingkungan atau kehidupan sehari-hari. Karena banyak

sekali benda-benda ruang di sekitar mereka yang berupa kubus dan balok.

Menurut Sukardi, yang disebut sebagai hipotesis adalah jawaban yang

masih bersifat sementara dan bersifat teoretis. Hipotesis ini didapat dengan

menghubungkan dari teori yang relevan dengan kenyataan yang ada atau fakta,

atau dari kenyataan dengan teori yang relevan25. Sedangkan menurut Burhan

Bungin, hipotesis adalah kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga

perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui

penelitian.26

Jadi, hipotesis merupakan suatu kesimpulan penelitian yang bersifat

sementara dan bersifat teoretis yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui

data-data yang terkumpul dalam penelitian.

Dalam penelitian ini hipotesisnya Ho adalah tidak adanya pengaruh

penguasaan terhadap kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal-soal aplikasi

pada materi kubus dan balok siswa kelas VIII MTs Negeri Karangrejo

Tulungagung tahun ajaran 2009/2010, sedangkan H1 adalah adanya pengaruh

penguasaan terhadap kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal-soal aplikasi

pada materi kubus dan balok siswa kelas VIII MTs Negeri Karangrejo

Tulungagung tahun ajaran 2009/2010.

25 Sukardi, Metodologi Penelitian : Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta ; Bumi Aksara,

2007), 41