BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang bila mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. Ketika seseorang merumuskan suatu masalah, memecahkan masalah ataupun ingin memahami sesuatu, maka ia melakukan aktivitas berpikir. Selama berpikir manusia mengkaji dan mengolah berbagai gagasan, konsep, pengalaman dan peristiwa yang dialaminya agar ia samapai pada suatu kesimpulan.

Pendidikan pada hakikatnya adalah untuk memanusiakan manusia. Pendidikan di sekolah sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Pengembangan kemampuan berpikir ini sangat bermanfaat bagi siswa. Salah satu kemampuan berpikir yang dikembangkan di sekolah adalah kemampuan berpikir kritis. Oleh sebab itu seorang guru harus bisa memilih model pembelajaran yang sesuai dalam menyampaikan materi pelajaran agar mampu berpikir kritis.

Proses pembelajaran di kelas sebagian besar masih bersifat teacher center bukannya student center sehingga pembelajaran pun hanya diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi. Siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa memaknai informasi yang didapatkannya.

Agar berpikir kristis menjadi optimal diperlukan suatu model yang bermakna. Menurut Ausubel (Ivie,1998) Belajar bermakna atau Meaningful learning adalah bagian tak terpisahkan untuk berpikir tingkat tinggi. Salah satunya adalah berpikir kritis. Pemikiran tersebut terjadi ketika kita memahami keterkaitan antara dua atau lebih ide, lama dan baru. "Sebuah prasyarat pertama untuk belajar bermakna," Ausubel dan Robinson (Ivie,1998) berpendapat, " bahwa materi yang disajikan kepada peserta didik harus bisa dikaitkan dengan konsep yang pernah dimiliki sebelumnya. Jika tidak akhirnya akan menjadi belajar hafalan. Model advance organizer mampu mengaitkan materi pelajaran yang akan dipelajari dengan materi pelajaran berikutnya. Model ini sangat membantu mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan dapat menolong mereka mengingat kembali pelajaran (informasi) yang lalu serta hubungan keduanya sehingga siswa lebih memahami materi pelajaran yang diberikan. Pada saat siswa mengaitkan antara materi pelajaran yang diketahuinya dengan materi pelajaran yang baru, saat itulah ia berpikir aktif. Jadi advance organizer sangat tepat diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam menghubungkan materi pelajaran baru dengan materi pelajaran terdahulu.

Dalam model advance organizer siswa dirangsang untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan. Sehingga diperolehlah ketrampilan berpikir tentang konsep-konsep fisika sehingga dapat berpikir kritis secara maksimal. Dalam pandangan teori kognitivisme pikiran individu merupakan sistem pemrosesan dan penyimpanan informasi yang dapat dibandingkan dengan struktur konseptual suatu disiplin akademik. Ada kesesuaian antara pengelolaan disiplin akademik dan cara individu mengolah informasi dalam pikiran mereka. Keberhasilan pembelajaran terletak pada kebermaknaan antara struktur konsep yang dikelola dengan konstruksi informasi baru yang muncul. Untuk kesinambungan struktur konsep akademik dan struktur individu dalam mengelola informasi, diperlukan pengembangan pembelajaran yang disebut model advance organizer.

pengetahuan mereka. Model pembelajaran yang dipilih dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik dan sains siswa dalam penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran advance organizer yang merupakan salah satu rumpun pemrosesan informasi. Ausubel dalam Joyce (2009) pada dasarnya mendeskripsikan advance organizer sebagai materi pengenalan yang disajikan pertama kali dalam tugas pembelajaran dan dalam tingkat abstraksi dan inkluivitas ynag lebih tinggi dari pada tugas pembelajaran itu sendiri. Tujuannya adalah menjelaskan, mengintegrasi, menghubungkan materi baru dalam tugas pembelajaran dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya (dan juga membantu pelajar membedakan materi baru dari materi yang dipelajari sebelumnya).

Temuan Ivie (1998) menyimpulkan bahwa advance organizer mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi pada level analisis, sintesis, dan evaluasi. Hasil yang sama ditemukan oleh Shihusa dan Keraro (2009) yang melaporkan bahwa kelas yang diberikan pembelajaran biologi melalui advance organizer memiliki level motivasi lebih tinggi daripada pembelajaran tradisional tanpa advance organizer. Temuan Tasiwan (2012) advance organizer dapatmeningkatkan kemampuan analisis-sintesis siswa Dalam aspek menguraikan,

mengkategorikan, mengidentifikasi, merumuskan pernyataan, merekonstruksi, menentukan dan

menganalisa konsep. Temuan lain oleh Oloyede (2011) menyimpulkan bahwa advance organizer

meningkatkan retensi pembelajaran kimia siswa. Penelitian Rahayu (2012) melaporkan bahwa model advance organizer efektif meningkatkan aktivitas dan hasil belajar kimia siswa. Temuan Babu (2013) menyimpulkan Advance Organizer lebih efektif dari konvensional karena dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Temuan Gurlit (2011) Advance Organizer dapat mensupport skema dan dapat meningkatkan ingatan ‘lebih lama’

penggunaan model pembelajaran advance organizer, diharapkan dapat memotivasi siswa untuk mempelajari energy secara lebih bermakna bukan sekedar hafalan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti penerapan model pembelajaran advance organizer dalam pembelajaran materi usaha dan energy untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa SMA dengan judul Pengaruh Model Advance Organizer Terhadap Pemahaman Konsep dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Di SMA Medan.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Kemampuan berpikir kritis yang masih rendah 2. Kurangnya pemahaman konsep awal fisika

3. Cara mengajar yang masih informative dan cenderung hapalan

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh model Advance Organizer terhadap pemahaman konsep fisika. 2. Bagaimana pengaruh model Advance Organizer terhadap Keterampilan kemempuan

berpikir kritis siswa ?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh model Advance Organizer terhadap pemahaman konsep fisika. 2. Pengaruh model Advance Organizer terhadap kemempuan berpikir kritis siswa

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

2. Guru, dapat memberikan informasi pemahaman konsep, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model pembelajaran advance organizer.

3. Sekolah, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengoptimalkan pembelajaran dengan memanfaatkan suatu model pembelajaran.

4. Sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji dan membahas masalah yang relevan dengan penelitian ini

1.7 Defenisi Operasional

1. Advance organizer merupakan suatu cara belajar untuk memperoleh pengetahuan baru yang dikaitkan dengan pengetahuan struktur kognitif siswa dan pengetahuan mereka tentang pelajaran, serta bagaimana mengelola pengetahuan tersebut dengan baik.

2. Pemahaman konsep merupakan suatu kegiatan memahami konsep. Memahami berarti mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan ataupun gravis yang disampaikan melalui pengajaran, buku atau layar computer. Proses-proses konsep dalam kategori memahami meliputi menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan (Anderson dan Krathwohl, 2010). Konsep adalah suatu gagasan yang menyeluruh mengenai hukum (prinsip, azas) atau teori yang mencakup berbagai hal yang terkandung dalam konsep tersebut.

3. Berpikir kritis adalah interpretasi dan evaluasi yang terampil dan aktif terhadap observasi dan komunikasi, informasi dan argumentasi (Fisher 2007).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Pengertian Belajar

Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. Menurut Garret (Sagala : 2011) menyatakan bahwa “belajar adalah proses yang berlangsung dalam waktu lama melalui latihan atau pengalaman yang membawa adanya perubahan.

2.1.2. Teori-Teori Belajar 1. Teori Belajar Konstruktivisme

Teori ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai lagi. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan, berusaha dengan ide-ide. Teori ini berkembang dengan ide-ide. Teori ini berkembang dari Piaget, Vygotsky, teori pemrosesan informasi dan teori psikologi kognitif seperti teori Bruner.

Guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri dalam belajar. Guru dapat memberikan siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjat tangga tersebut.

2. Teori Belajar Bermakna

2.2. Pemahaman Konsep

Pemahaman konsep merupakan suatu kegiatan memahami konsep. Memahami berarti mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan ataupun gravis yang disampaikan melalui pengajaran, buku atau layar computer. Proses-proses konsep dalam kategori memahami meliputi menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan (Anderson at al, 2010). Konsep adalah suatu gagasan yang menyeluruh mengenai hukum (prinsip, azas) atau teori yang mencakup berbagai hal yang terkandung dalam konsep tersebut.

Salah satu kategori dalam dimensi proses kognitif taksonomi Bloom yang dikemukakan oleh Anderson et al., (2010) adalah memahami. Memahami berarti mengkontruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan maupun grafis, yang disampaikan melalui grafis, disampaikan melalui pengajaran, buku, atau layar computer. Siswa memahami ketika mereka menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan lama mereka. proses-proses kognnitif dalam kategori memahami meliputi menafssirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan.

1. Menafsirkan

Menafsirkan terjadi jika siswa dapat mengubah informasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Menafsirkan merupakan pengubahan kata-kata menjadi kata-kata lain, gambar menjadi kata- kata, angka menjadi kata-kata,angka menjadi kata dan sebagainya. Nama-nama lain adalah menerjemahkan, memparafasekan, dan mengklasifikasikan.

2. Mencontohkan

Proses kognitif mencontohkan terjadi ketika siswa memberikan contoh tentang konsep atau prinsip umum. Mencontohkan melibatkan proses identifikasi ciri-ciri pokok dari konsep atau prinsip umum. Nama-nama lain untuk mencontohkan adalah mengilustrikasikan dan member contoh.

3. Mengklasifikasikan

Proses kognitif meragkum terjadi ketika siswa mengemukakan suatu kalimat yang mempresentasekan informasi yang diterima atau mengabstrakan suatu tema. Merangkum melibatkan proses membuat ringkasan prosesmembuat ringkasan informasi, misalkan makna suatu adegan drama, mengabstrakasikan ringkasannya, misalkan menentukan temaataupoin-poin pokoknya. Nama-nama lain dari merangkum adalah mengeneralisasi dan mengabstraksi. 5. Menyimpulkan

Proses kognitif menyimpulkan menyertakan proses menemukan pola dalam sejumlah contohmenyipulkan terjadi ketikasiswa dapat mengabstraksi sebuah konsepatau prinsip yang menerangkan contoh-contoh tersebut dengan mencermati cirri-ciiri setiap contoh dan menarik hubungan diantara contoh-contoh tersebut. Proses menyimpulkan melibatkan proses kognitif memabndingkan seluruh contohnya. Nama-nama lain untuk menyimpulkan adalah mengekstrapolasi, memprediksi, dan menyimpulkan.

6. Membandingkan

Proses kognitif membandingkan melibatkan proses mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek, peristiwa, ide, masalah, atau situasi. Membandingkan meliputi pencarian korespondensi satu-satu antara elemen-elemen dan pola-pola pada suatu objek, peristiwa, atau lain-lain. Nama-nama lainnya adalah mengontraskan, memetakan, dan mencocokan.

7. Menjelaskan

Proses kognitif menjelaskan berlangsung ketika siswa dapat membuat dan menggunakan model sebabakibat dalam sebuah system. Model ini dapat diturunkan dari teori atau didaasarkan pada hasil penelitian atau pengalaman. Penjelasanyang lengkap melibatkan proses membuat model sebab-akibat, yang mencakup setiap bagian pokok dari suatu system atau setiap peristiwa penting dalam rangkaian peristiwa dan proses menggunakan model ini menentukan bagaimana perubahan pada satu bagian dalam system tadi. Nama lain dari menjelaskan adalah membuat model.

Indikator pemahaman konsep dalam penelitian ini disesuaikan dengan enam aspek dari tujuh memahami menurut pendapat Anderson et al., (2010) meliputi menafsirkan, memncotohkan, mengklaisfikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan seperti ditujukkan pada tabel 2.1:

Tabel. 2.1 Aspek dan Indikator Pemahaman Konsep

Aspek Indikator

Mengklasifikasikan Mendeteksi ciriciri sesuai dengan konsep

Mencontohkan Mengabstrasikan sebuah konsep dan menerangkan contoh-contoh dengan mengamati cirri-cirinya

Membandingkan Mendeteksi persamaan dan perbedaan

Menjelaskan Membuat model sebab-akibat yangdidasarkan pada teori dan hasil penelitian

Menyimpulkan Menarik kesimpulan tentang konsep serta miskonsepsi

2.3. Berpikir Kritis

2.3.1. Pengertian Berpikir Kritis

Sebagai salah satu tolak ukur dalam melaksanakan unit pendidikan nasional, ketrampilan berpikir kritis bisa dilaksanakan di sekolah sesuai dengan kebutuhan dan karakeristik siswa. Agar implementasi berpikir kritis bisa berjalan dengan baik, seluruh warga sekolah harus berperan penuh untuk lebih mengefektifkan keberhasilan dalam kemampuan berpikir kritis.Strategi belajar mengajar menggunakan ketrampilan berpikir kritis bisa diusulkan untuk mencapai tujuan yang lebih bermakna.Dengan demikian, tujuan pengajaran berpikir kritis di sekolah akan lebih menekankan pada belajar mandiri dan kreatifitas yang bermuara pada perbaikan preoses pendidikan di Indonesia.

Berpikir kritis adalah perimbangan yang aktif, persistent (terus-menerus), dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja dipandang dari sudut alasan-alasan yang mendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang menjadi kecenderungannya Dewey dalam Fisher (2007)

Kemudian Glaser (1941) dalam Fisher mendefinisikan berpikr kritis sebagai

1. Suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang.

2. Pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran yang logis 3. Semacam suatu keterampilan untuk menerapkan metode-metode tersebut

Berpikir kritis adalah interpretasi dan evaluasi yang terampil dan aktif terhadap observasi dan komunikasi, informasi dan argumentasi (Fisher 2007).

Dibalik pentingnya memiliki kemampuan berpikir kritis, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya di dalam kelas.Salah satu dari kendala tersebut adalah kendala budaya. Pembelajaran berbasis pemikiran kritis belum bisa dipraktekkan dengan baik di kelas dikarenakan kendala budaya dan kebiasaan belajar. Penelitian menyatakan bahwa sebaik baiknya teori berpikir kritis, apabila dilakukan di kelas akan terkendala masalah kebiasaan, perilaku dan budaya di dalam kelas. Dua kendala budaya tersebut adalah perbedaan kekuasaan aau tanggung jawab dan individualism. Perbedaaan kekuasaan berhubungan dengan wewenang dari guru terhadap siswa. Para siswa di Indonesia cenderung untuk menghormati guru terlalu berlebihan seperti menerima apa adanya hal hal yang telah disampaikan oleh guru tanpa mempertanyakan lebih lanjut. Selain itu para siswa juga sudah merasa nyaman dengan penjelasan dari guru tanpa mempertanyaknnya lebih mendalam.

Kendala tersebut di atas perlu segera diatasi dengan seksama.Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membiasakan berpikir kritis di segala tingkatan pendidikan di Indonesia. Di dalam kelas, seorang guru seharusnya senantiasa mengembangkan pertanyaan yang mendukung siswa untuk berpikir kritis. Pertanyaan pertanyaan seperti ini secara tidak langsung bisa menumbuhkan dan mengembangkan cara pemikiran kritis para siswa. Selain dari itu, strategi pengajaran berbasis pemikiran kritis ini bisa lebih bermakna jika dihubungkan dengan usia mental para siswa.

2.2.2. Indikator Berpikir Kritis

Dari masing-masing kelompok keterampilan berpikir kritis di atas, diuraikan lagi menjadi sub-keterampilan berpikir kritis dan masing-masing indikatornya dituliskan dalam tabel berikut:

3. Aspek Keterampilan Berpikir Kritis menurut Ennis(1996) Keterampilan

Keterampilan Berpikir Kritis

Sub Keterampilan

Berpikir Kritis Aspek

b. Mengidentifikasi atau memformulasikan kriteria jawaban yang mungkin.

c. Menjaga pikiran terhadap situasi yang sedang dihadapi.

2. Menganalisis argument

a. Mengidentifikasi kesimpulan

b. Mengidentifikasi alasan yang dinyatakan

c. Mengidentifikasi alasan yang tidak dinyatakan

d. Mencari persamaan dan perbedaan

e. Mengidentifikasi dan menangani ketidakrelevanan

f. Mencari struktur dari sebuah pendapat/argumen

g. Meringkas 3. Bertanya dan

menjawab pertanyaan klarifikasi dan pertanyaan yang menantang

a. Mengapa?

b. Apa yang menjadi alasan utama?

c. Apa yang kamu maksud dengan?

Keterampilan Berpikir Kritis

Sub Keterampilan

Berpikir Kritis Aspek

e. Apa yang bukan contoh?

f. Bagaiamana mengaplikasikan kasus tersebut?

g. Apa yang menjadikan perbedaannya?

h. Apa faktanya?

i. Apakah ini yang kamu katakan?

j. Apalagi yang akan kamu katakan tentang itu?

2. Membangun Keterampilandasar

4. Mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak?

a. Keahlian

b. Mengurangi konflik interest

c. Kesepakatan antar sumber

d. Reputasi

e. Menggunakan prosedur yang ada

f. Mengetahui resiko

g. Keterampilan memberikan alasan

h. Kebiasaan berhati-hati 5. Mengobservasi dan

mempertimbangkan

Keterampilan Berpikir Kritis

Sub Keterampilan

Berpikir Kritis Aspek

hasil observasi

b. Mempersingkat waktu antara observasi dengan laporan

c. Laporan dilakukan oleh pengamat sendiri

d. Mencatat hal-hal yang sangat diperlukan

e. Penguatan

f. Kemungkinan dalam penguatan

g. Kondisi akses yang baik

h. Kompeten dalam menggunakan teknologi

i. Kepuasan pengamat atas kredibilitas kriteria

3. Menyimpulkan

6. Mendeduksi dan mempertimbangkan deduksi

a. Kelas logika

b. Mengkondisikan logika

c. Menginterpretasikan pernyataan 7. Menginduksi dan

mempertimbangkan hasil induksi

a. Menggeneralisasi

b. Berhipotesis

8. Membuat dan mengkaji nilai-nilai hasil pertimbangan

a. Latar belakang fakta

Keterampilan Berpikir Kritis

Sub Keterampilan

Berpikir Kritis Aspek

c. Mengaplikasikan konsep ( prinsip-prinsip, hukum dan asas)

d. Mempertimbangkan alternatif

e. Menyeimbangkan, menimbang dan memutuskan

a. Bentuk : sinonim, klarifikasi, rentang, ekspresi yang sama, operasional, contoh dan noncontoh

b. Strategi definisi c. Konten (isi)

10.Mengidentifikasi asumsi

a. Alasan yang tidak dinyatakan

b. Asumsi yang diperlukan: rekonstruksi argumen

5. Strategi dan taktik

11. Memutuskan suatu tindakan

a. Mendefisikan masalah

b. Memilih kriteria yang mungkin sebagai solusi permasalahan

c. Merumuskan alternatif-alternatif untuk solusi

Keterampilan

12.Berinteraksi denga n orang lain

a. Memberi label

b. Strategi logis

c. Srtrategi retorik

d. Mempresentasikan suatu posisi, baik lisan atau tulisan

3.2. Model Pembelajaran Advance Organizer (AO)

Ausubel dalam Joyce menjelaskan bahwa Model AO sebagai materi pengenalan yang disajikan pertama kali dalam tugas pembelajaran dan dalam tingkat abstraksi dan insklusivitas yang lebih tinggi daripada tugas pembelajaran itu sendiri. Tujuannya adalah menjelaskan, mengintegrasikan, dan menghubungkan materi baru dalam tugas pembelajaran dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya dan juga membantu pembelajar membedakan materi baru dari materi yang telah dipelajari sebelumnya) sehingga menghasilkan belajar yang bermakna.

Struktur Pengajaran Model Pembelajaran Advance Organizer (Joyce, 2009) Tahap pertama:

Presentasi Advance Organizer

Tahap Kedua

mengulang

Tahap Ketiga:

Memperkuat Pengolahan Kognitif Menggunakan prinsip-prinsip rekonsiliasi integrative

Menganjurkan pembelajaran resepsi aktif

Membangkitkan pendekatan kritis pada mata pelajaran. mengklarifikasi

Dengan memperhatikan permasalahan di atas salah satu model alternative yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran adalah dengan menerapkan model pembelajaran Advance Organizer yang merupakan salah satu rumpun model pemrosesan informasi. Model Advance organizer dapat memperkuat struktur kognitif dan meningkatkan penyimpanan informasi baru. Struktur kognitif yang kuat dapat mendorong siswa meningkatkan kemampuan berpikirnya yang lebih tinggi.

Tujuannya adalah menjelaskan, mengintegrasikan, dan menghubungkan materi baru dalam tugas pembelajaran dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya serta membantu pembelajar membedakan materi baru dari materi yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya

Ausubel mengatakan bahwa Advance Organizer mengarahkan para siswa ke materi yang akan mereka pelajari dan mendorong mereka untuk mengingat kembali informasi yang berhubungan yang dapat digunakan untuk menanamkan pengetahuan baru (Joyce, 2009:286)

3.3. Penelitian yang Relevan N

o

Nama Tahun Topik Hasil

1 Babu 2013 Effect of Advance Organizer Model on Achievement of Ix Standard Students in Mathematics.

Advance Organizer

lebih efektif dari konvensional karena dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa

N

3 Keraro 2009 “Using Advance Organizers to Enhance Students’ Motivation in Learning Biology”. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, Volume 5 No. 4.

Kelas yang diberikan pembelajaran biologi me-lalui advance organizer memiliki level motivasi lebih tinggi daripada pembelajaran tradisional tanpa advance organizer. 4 Tasiwan 2014 Pengaruh Advance Organizer Berbasis

Proyek Terhadap Kemampuan Analisis – Sintesis Siswa

5 Wachanga 2012 Effects Of Advance Organizer Teaching Approach On Secondary School Students’ Achievement In Chemistry In Maara District, Kenya.

The study found out that there were significant siswa yang diajarkan dengan Advance Organizer Teaching Approach lebih baik dari pada Regular Teaching Methods (RTM) 6 Tasiwan 2014 Analisis Tingkat Motivasi Siswa Dalam

Pembelajaran Ipa Model Advance Organizer Berbasis Proyek

N o

Nama Tahun Topik Hasil

kepuasan pembelajaran 7 Gurlit 2011 Differently Structured Advance

Organizers LeadTo Different Initial Schemata And Learning Outcomes,

Advance Organizer dapat mensupport skema dan dapat meningkatkan ingatan ‘lebih lama’

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode dan Desain Penelitian 3.1.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA X Medan. Sekolah yang dipilih mewakili beberapa sekolah di sekitarnya.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan Agustus semester ganjil Tahun 2015/2016.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa SMA X Medan 3.2.2. Sampel Penelitian

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara random sampling sebanyak dua kelas, dimana kelas pertama sebagai kelas eksperimen dengan jumlah siswa 35 orang diterapkan dengan model pembelajaran advance organizer dan kelas kedua sebagai kelas control diterapkan dengan pembelajaran konvensional.

3.3. Variabel Penelitian

Variable dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis yaitu: variable bebas dan variable terikat.

Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran advance organizer,

Variabel terikatnya adalah pendekatan keterampilan proses dan kemampuan berfikir kritis siswa pada materi pokok usaha dan energy

3.4. Jenis Penelitian

3.4.1.Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (quasi eksperimental research) yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang model pembelajaran advance organizer terhadap keterampilan proses sains dan kemampuan berpikir kritis siswa,

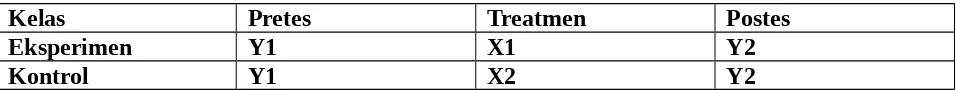

Penelitian ini didesain dengan menggunakan “design two group pretest-postes’ yang meibatkan dua kelas yang ditetapkan sebagai kelas eksperimen dan kelas control. Desain penelitian dapat dilihat pada table 3.1.

Table 3.1. Desain Penelitian

Kelas Pretes Treatmen Postes

Eksperimen Y1 X1 Y2

Kontrol Y1 X2 Y2

Keterangan

Y1 = pemberian tes awal (pretes) Y2 = pemberian tes akhir (postes)

X1 = pemberian model pembelajaran advance organizer X2 = pemberian model pembelajaran konvensional

Adapun desain penelitian untuk pengujian hipotesis adalah pada table 3.2 Table 3.2. desain penelitian untuk pengujian hipotesis

Aspek yang diukur Model pembelajaran

Model AO(B1) Model Konvensional (B2)

KPS A1B1 A1B2

Berpikir Kritis A2B2 A2B2

3.6. Validitas 3.6.1 Validitas Isi

Validitas isi adalah derajat dimana sebuah tes mengukur cakupan substansi yang ingin diukur. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Instrumen yang telah disusun kemudian divaliditaskan kepada validator.

Kemudian validator diminta untuk mengamati secara cermat semua item dalam tes yang hendak divalidasi dan mengoreksi item-item yang telah disusun serta memberikan perbaikan dan masukan tentang suatu tes yang dapat menggambarkan cakupan isi yang hendak diukur.

Validitas ramalan dilaksanakan dengan mengujikan soal yang telah dibuat kepada siswa sekolah lain yang sudah pernah mempelajari materi tersebut. Setelah data diperoleh maka lakukan analisis dengan menggunakan rumusan-rumusan berikut :

a. Validitas Tes

Menurut Arikunto (2009), untuk menentukan koefisien validitas tiap item dapat digunakan teknik korelasi product moment dengan rumus :

rxy= N.

∑

XY−(∑

X)(∑

Y)√

{

N.∑

X2−(∑

X)2}{

N.∑

Y2−(∑

Y)2}

dimana : rxy = koefisien korelasi product moment N = jumlah responden

X = nilai untuk setiap item Y = jumlah total seluruh item

∑

XY = jumlah perkalian kelompok X dan kelompok YKriteria pengujian validitas adalah setiap item valid apabila rxy > rtabel ( rtabel diperoleh dari nilai kritis r product moment dengan α = 0,05).

b. Reliabilitas Tes

Menurut Arikunto (2009) untuk menentukan koefisien reliabilitas dapat digunakan rumus KR-20 yaitu :

r11= n

n−1

(

S2−

∑

pq S2)

dimana : r11 = reliabilitas tesn = jumlah item S2 = varians total

p = proporsi siswa yang menjawab item yang benar

Kriteria pengujian tes dinyatakan reliabel (dapat dipercaya) rhitung > rtabel pada taraf signifikan

0,05 dimana rtabel dilihat dari table kritis r product momen. Koefisien korelasi dikonsultasikan

dengan indeks sebagai berikut :

0,00-0,40 = reliabilitas rendah 0,41-0,70 = reliabilitas sedang 0,71-0,90 = reliabilitas tinggi 0,91-1,00 = reliabilitas sangat tinggi

c. Tingkat Kesukaran

Menurut Arikunto (2009), untuk menentukan tingkat kesukaran masing-masing item tes digunakan rumus yaitu :

p= B

JS

dimana : P = Indeks kesukaran

B = Banyak siswa yang menjawab soal benar JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes

Klasifikasi indeks kesukaran tes adalah sebagai berikut : Untuk P = 0,00 - 0,30 (soal sukar)

Untuk P = 0,30 - 0,70 (soal sedang) Untuk P = 0,70 - 1,00 (soal mudah)

d. Daya Beda

Menurut Arikunto (2009) untuk menentukan daya beda masing-masing item tes digunakan rumus yaitu :

D=BA

JA− BB

JB=PA−PB

dimana : D = daya pembeda

BA = jumlah benar pada kelompok atas

BB = jumlah benar pada kelompok bawah

JA = jumlah siswa pada kelompok atas

Adapun kriteria daya pembeda adalah sebagai berikut : 0,00<D<0,19 = jelek

0,20<D<0,39 = cukup 0,40<D<0,69 = baik

0,70<D<1,00 = baik sekali

3.5.1 Instrumen 2 tentang Pengamatan kemampuan berpikir kritis (Lembar Observasi) Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai pola berpikir dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung dan dilakukan dengan seorang pengamat. Lembaran observasi pengamatan yang terdapat dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui berpikir kritis siswa selama proses belajar mengajar berlangsung dan memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Penilaian kemampuan berpikir kritis proses belajar siswa dilakukan dengan cara memberikan tanda cek () pada kolom yang tersedia sesuai dengan fakta yang diamati. 2. Rumus untuk menentukan nilai berpikir kritis proses belajar siswa adalah :

Persentase

=

skor yang diperoleh

skor maksimum

x100%

3. Untuk menentukan tingkat kemampuan berpikir kritis dengan nilai yang dicapai adalah menggunakan kriteria kemampuan berpikir kritis sebagai berikut

81.25 <x≤ 100 : Sangat kritis 62.50 <x≤ 81.25 : kritis

43.74 <x≤ 62.50 : Cukup kritis 25.00 <x≤ 43.74 : Kurang kritis

1. Prosedur atau Tahap Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan

Berdiskusi dengan dosen pembimbing.

Melakukan wawancara dengan guru fisika tentang masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam belajar fisika.

2. Menyiapkan instrumen pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian. Tahap Pelaksanaan

Menentukan kelas sampel dari populasi yang ada

Melaksanakan pretes kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap materi yang diajarkan sebelum diberi perlakuan.

Memberikan perlakuan kepada kedua kelas. Pada kelas eksperimen diberi perlakukan dengan model pembelajaran problem open-inquiry dan pada kelas kontrol diberi perlakuan dengan pembelajaran konvensional.

Melakukan pengamatan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis selama proses pembelajaran berlangsung di kelas eksperimen dengan menggunakan lembar observasi.

Memberikan postes kepada kedua kelas untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap materi yang telah diajarkan.

Melakukan pengolahan data pretes dan postes.

Menyimpulkan hasil penelitian. 3. Tahap Akhir Penelitian

Penyusunan laporan penelitian.

Langkah-langkah dalam teknik analisa data adalah : 1. Menghitung skor mentah untuk tiap kelompok. 2. Menentukan nilai rata-rata dan simpangan baku.

¯

X=

∑

Xin

Untuk menghitung simpangan baku (S) digunakan rumus berikut :

S=

√

n

∑

Xi2−

(

∑

Xi)

2

n(n−1)

Gambar . Prosedur Penelitian

3.7.1. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji yang akan digunakan adalah uji lilliefors dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengamatan X1, X2,….. Xn dijadikan bilangan baku Z1,Z2,……Zn dengan menggunakan

rumus :

Zi

=

Xi

− ¯

X

S

dengan :

X

¯

= nilai rata-rata siswa S = simpangan baku sampelb. Setiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung peluang F(Zi)=P(Z<Zi).

c. Menghitung proporsi, Z1, Z2,Z3,……Zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi jika proporsi

ini dinyatakan dengan S(Zi), maka : S(Zi)=banyaknya Z1,Z2,. .. yang≤Zi

n

d. Menghitung selisih F(Zi) – S(Zi), kemudian menghitung harga mutlaknya.

e. Mengambil harga paling besar dari selisih harga mutlak F(Zi) – S(Zi) sebagai Lhitung.

Kriteria Pengujian :

Menerima atau menolak distribusi normal data penelitian dapatlah dibandingkan Lhitung

Jika Lhitung<Ltabel maka sampel berdistribusi normal.

Jika Lhitung>tabel maka sampel tidak berdistribusi normal.

3.7.2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians untuk menguji homogenitas varians sampel menggunakan uji F dengan rumus yang dikemukan Sudjana (2005) yaitu :

Fhitung=

S 12 S

22

dimana : S12 = varians terbesar

S22 = varians terkecil

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika : Fhitung<Ftabel dengan Ftabel(F(1/2α)(n1-1,n2-2)) diperoleh dari

daftar distribusi F dengan dk pembilang =n1-1 dan dk penyebut = n2-1 pada taraf nyata α=0,1.

Jika Fhitung<Ftabel maka kedua sampel mempunyai varians yang homogen. Sebaliknya jika Fhitung

>Ftabel maka kedua sampel tidak mempunyai varians yang homogen.

3.7.3. Uji Hipotesis

3.7.3.1. Uji Kemampuan Pretes Siswa

Uji t digunakan untuk mengetahui kesamaan pemahaman awal siswa pada kedua kelompok sampel. Hipotesis yang diuji berbentuk :

H

0:

X

¯

1= ¯

X

2H

a:

X

¯

1≠ ¯

X

2dengan :

X

¯

1 = rata-rata hasil belajar kelas eksperimen¯

X

2 = rata-rata hasil belajar kelas kontrolt= X¯1− ¯X2 S

√

1n1+ 1 n2

dengan S adalah varians gabungan yang dihitung dengan rumus :

S2=

(

n1−1

)

S12+

(

n2−1)

S22n1+n2−2

dengan : t = distribusi t

n1 = jumlah siswa pada kelas eksperimen

n2 = jumlah siswa pada kelas kontrol

S

12 = varians kelas eksperimen

S

22 = varians kelas kontrol

Kriteria pengujian adalah : terima H0 jika - t1-1/2α < t < t1-1/2α dimana t1-1/2α didapat dari daftar

distribusi t dengan dk=(n1+n2-2) (ttabel diperoleh dari daftar distribusi untuk α=0.05). untuk harga t

lainnya H0 ditolak.

Jika pengolahan data menunjukkan bahwa - t1-1/2α < t < t1-1/2α , atau nilai thitung yang diperoleh

berada diantara - t1-1/2α dan t1-1/2α , maka H0 diterima.

Kesimpulan yang diambil bahwa pemahaman awal siswa pada kelas eksperimen sama dengan pemahaman awal siswa pada kelas kontrol

3.7.3.2. Uji Kemampuan Postes Siswa

Uji t satu pihak digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu perlakuan yaitu model pembelajaran Open-Inqury terhadap pemahaman konsep dan berpikir kritis siswa.

Menguji hipotesis bila data penelitian berdistribusi normal dan homogen maka menggunakan uji t dengan rumus (Sudjana, 2005) yaitu:

t= X¯1− ¯X2 S

√

1n1+ 1 n2

dengan S adalah varians gabungan yang dihitung dengan rumus :

S2=

(

n1−1

)

S12+

(

n2−1)

S22n1+n2−2

dengan : t = distribusi t

n1= jumlah siswa pada kelas eksperimen

n2= jumlah siswa pada kelas kontrol

S

12 = varians kelas eksperimen

S

22 = varians kelas kontrol

Kriteria pengujian adalah : terima H0 jika - t1-1/2α < t < t1-1/2α dimana t1-1/2α didapat dari daftar

distribusi t dengan dk=(n1+n2-2) (ttabel diperoleh dari daftar distribusi untuk α=0.05). untuk harga t

DAFTAR PUSTAKA

Amalia. (2012). Penerapan Model Pembelajaran Advance Organizer untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran TIK Jurnal UPI: Bandung.

Anderson at al,( 2010).Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Asesmen. Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Arikunto, S., (2009), Dasar-Dasar Evaluasi PendidikanEdisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta Babu, at al.,(2013), Effect of Advance Organizer Model on Achievement of Ix Standard Students

in Mathematics. International Journal of Scientific Reseach. Volume 2 Issue 9. Departement of Education. SV University: Tirupati.

Ennis, R.H, (1996), “Critical Thinking Assessment”, theory in to practice, volume 32 Number 3 Summer1993, College of Education: The Shio State University.

Fisher, A. (2001), Critical Tinking An Introduction, Australia : Cambridge University Press. Forbes, A. (2011), Scientific Process Skill, Australian Catholic University.

Ivie, S. D. 1998. Ausubel’s Learning Theory : An Approaching ToTeaching Higher Order Thinking Skills. Educational Psychologist David Paul Ausubel. High School Journal. Vol. 82 (1): 1 -40.

Joyce, B., dan Weil, M. (2009), Models of Teaching, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Oloyede, O.I. 2011. “A Meta-analysis of Effects of the Advance Organizers on Acknowledgment and Retention of Senior secondary School (SSS) Chemistry”. International Journal Education Science, Volume 3 No. 2.

Rahayu, S. 2012. “Pengembangan Model Pembelajaran Advance Organizer Untuk Meningkat-kan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Pokok Bahasan Koloid”. Journal of Innovative Science Education Volume 1 No. 1.

Sagala, Syaiful. 2011. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta

(Shihusa, H., and Keraro, F.N. 2009. “Using Advance Organizers to Enhance Students’ Motiva-tion in Learning Biology”. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, Volume 5 No. 4.

Slameto, (2003), Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya, Gramedia, Jakarta

Tasiwan, dkk.,(2012), Analisis Tingkat Motivasi Siswa Dalam Pembelajaran Ipa Model Advance Organizer Berbasis Proyek, JPII 3 (1) (2014) 43-50, Prodi Pendidikan IPA FMIPA UNNES Semarang.

Tasiwan, dkk.,(2014), Analisis Tingkat Motivasi Siswa Dalam Pembelajaran Ipa Model Advance Organizer Berbasis Proyek, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 10 (2014) 1-8, Jurusan Fisika FMIPA UNNES Semarang.

Trianto, (2009), Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif. Surabaya: Kencana Prenada Media Grup