11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pendengaran Manusia

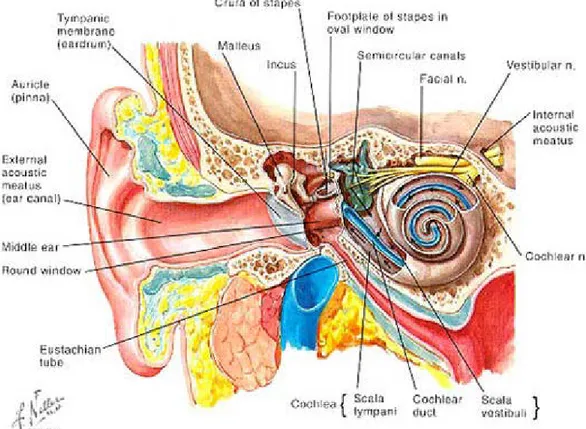

Telinga manusia dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian luar (outer ear), bagian tengah (middle ear) dan bagian dalam (inner ear) seperti pada Gambar 2.1. Ketiga bagian tersebut memiliki komponen-komponen berbeda dengan fungsi masing-masing dan saling berkelanjutan dalam menanggapi gelombang suara yang berada di sekitar manusia.

Bagian luar telinga terdiri dari daun telinga (earflap) dan saluran telinga manusia

(ear canal) yang panjangnya kurang lebih 2 cm. Fungsi utama bagian luar telinga ini

adalah sebagai saluran awal masuknya gelombang suara di udara ke dalam sistem pendengaran manusia.

Bagian tengah (middle ear) terdiri dari gendang telinga (eardrum) dan tiga tulang, yaitu hammer (malleus), anvil (incus), dan stirrup (stapes). Bagian tengah telinga manusia, tepatnya pada bagian belakang gendang telinga berhubungan dengan hidung melalui tabung eustachius (arah masuknya gelombang suara dari saluran telinga luar dianggap sebagai bagian depan gendang telinga).

Telinga dalam disebut juga sebagai labirin terletak di dalam tulang temporal. Bagian dalam membentuk suatu rongga tertutup disebut labirin membranasea yang berisi endolimfe, dikelilingi oleh cairan perilimfe yang terbungkus dalam kapsul otik bertulang disebut labirin tulang. Labirin tulang memiliki bagian vestibuler dan koklear. Bagian vertibuler yaitu vestibulum dan kanalis semisirkularis berhubungan dengan

fungsi keseimbangan, sedangkan bagian koklear yaitu koklea berhubungan dengan fungsi pendengaran.

Secara fisik gendang telinga dapat berlubang karena beberapa hal yang bersifat traumatik, seperti tertusuk oleh benda-benda lancip yang masuk terlalu dalam hingga mencapai gendang telinga, retak pada tulang tengkorak, noise blast seperti ledakan yang sangat keras, percikan arang las pada proses pengelasan, atau karena percikan zat-zat kimia tertentu, misalnya asam. Selain penyebab-penyebab traumatik, lubang pada gendang telinga juga dapat terjadi karena adanya infeksi pada bagian tengah telinga yang menjalar hingga gendang telinga. Saat hal ini terjadi, terkadang akan keluar darah dari telinga.

Gangguan lubang pada telinga menyebabkan gangguan pada sistem pendengaran manusia dan biasanya tidak disertai oleh rasa sakit. Sebagian besar kasus-kasus yang terjadi adalah temporary hearing loss dan umumnya gendang telinga yang berlubang dapat sembuh dengan sendirinya asal selama proses penyembuhan telinga aman dari kemasukan benda-benda apa pun, termasuk air. Penyembuhan beberapa jenis kasus berat pada gendang telinga harus melalui operasi yang disebut tympanoplasty.

Gelombang suara yang mencapai gendang telinga akan membangkitkan getaran pada selaput gendang telinga tersebut. Getaran yang terjadi akan diteruskan pada tiga buah tulang, yaitu hammer (malleus), anvil (incus), dan stirrup (stapes) yang saling terhubung di bagian tengah telinga (middle ear) yang akan menggerakkan fluida (cairan seperti air) dalam organ pendengaran berbentuk keong (cochlea) pada bagian dalam telinga (inner ear).

Selanjutnya, gerakan fluida ini akan menggetarkan ribuan sel berbentuk rambut halus (hair cells) di bagian dalam telinga yang akan mengkonversikan getaran yang diterima menjadi impuls bagi saraf pendengaran. Oleh saraf pendengaran (auditory

nerve), impuls tersebut dikirim ke otak untuk diterjemahkan menjadi suara yang kita

dengar. Terakhir, suara akan ”ditahan” oleh otak manusia kurang lebih selama 0,1 detik (Tambunan, 2005).

Gambar 2.1 Anatomi Telinga Manusia

Sumber : Tambunan, 2005.

2.2 Gangguan Pendengaran

Gangguan pendengaran adalah perubahan pada tingkat pendengaran yang berakibat kesulitan dalam melaksanakan kehidupan normal, biasanya dalam hal memahami pembicaraan.

2.2.1 Pengukuran ambang pendengaran

Nilai ambang pendengaran adalah suara yang paling lemah yang masih dapat didengar telinga (Buchari, 2007). Terdapat beberapa test yang dilakukan untuk mengetahui fungsi pendengaran manusia, yaitu test sederhana/klasik (test berbisik dan garpu tala) dan test pendengaran subjektif (audiometri).

a. Test sederhana/klasik. - Test berbisik

Merupakan tes yang bersifat semi kuantitatif, dilakukan dengan tujuan untuk menentukan derajat ketulian secara kasar. Menurut Buchari (2007), secara kasar gradasi gangguan pendengaran karena bising itu sendiri dapat ditentukan menggunakan parameter percakapan sehari-hari sebagai berikut :

Tabel 2.1 Gradasi gangguan pendengaran akibat bising. No Gradasi Parameter

1 Normal Tidak mengalami kesulitan dalam percakapan biasa (6 meter) 2 Sedang Kesulitan dalam percakapan sehari-hari mulai jarak >1,5 m 3 Menengah Kesulitan dalam percakapan keras sehari-hari mulai jarak >1,5 m 4 Berat Kesulitan dalam percakapan keras/berteriak pada jarak >1,5 m 5 Sangat Berat Kesulitan dalam percakapan keras/berteriak pada jarak <1,5 m 6 Tuli Total Kehilangan kemampuan pendengaran dalam berkomunikasi

Sumber : Buchari, 2007.

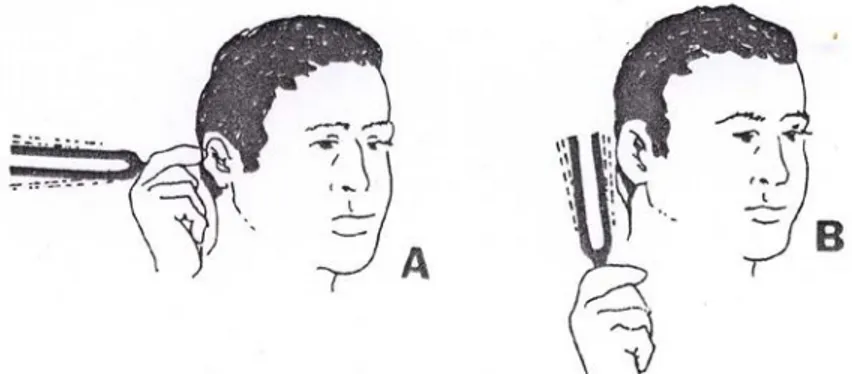

- Test garpu tala

Merupakan tes yang bersifat semi kuantitatif, menggunakan garpu tala dengan frekuensi 512 Hz. Bunyikan garpu tala pada posisi horizontal di dekat

telinga, pindahkan garpu tala pada posisi vertical ke dekat telinga. Tanyakan dalam posisi garpu tala horizontal/vertikal pasien mendengar lebih jelas.

Gambar 2.2 Penggunaan Garpu Tala

Membandingkan hantaran tulang (A) dengan hantaran udara (B) pada telinga yang diperiksa. Hasil pemeriksaan dinyatakan positif bila masih terdengar dan dinyatakan negative apabila tidak terdengar. Interpretasi hasil pengukuran adalah sesuai dengan kriteria berikut :

• Hasil test positif apabila A>B, dinyatakan normal

• Hasil test positif apabila A=B, dinyatakan tuli sensorineural • Hasil test negatif apabila A<B, dinyatakan tuli konduktif

Kesalahan pemeriksaan pada tes ini dapat terjadi baik berasal dari pemeriksa maupun pasien. Kesalah dari pemeriksa misalnya meletakkan garpu tala tidak tegak lurus, tangkai garpu tala mengenai rambut pasien dan kaki garpu tala mengenai aurikulum pasien. Kesalahan dari pasien misalnya pasien lambat memberikan isyarat bahwa ia sudah tidak mendengar bunyi garpu tala.

b. Test subjektif (audiometri)

Audiometer adalah alat untuk mengukur nilai ambang pendengaran. Audiogram adalah chart hasil pemeriksaan audiometri. Nilai ambang

pendengaran adalah suara yang paling lemah yang masih daapt didengar telinga. Adapun prosedur pengukuran audiometer adalah sebagai berikut :

1. Subjek diminta untuk duduk tenang pada ruangan yang tingkat kebisingannya tidak lebih dari 40 dB (A)

2. Periksa kebersihan telinga, bila ada salah satu yang sakit maka tes dulu telinga yang sehat tetapi bila semua sehat tes dulu yang kanan

3. Pasang headphone pada telinga

4. Pastikan audiometer dalam posisi siap digunakan (posisi on) 5. Atur skala, atur frekuensi

6. Tes pada frekuensi 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 3000Hz, 4000Hz, 6000Hz, dan 8000 Hz

7. Instruksikan bila mendengar untuk memberikan kode lalu catat. 8. Catat hasil pengukurannya.

Menurut International Organization for Standardization (ISO) dalam Pujiriani (2008) diklasifikasikan ketulian menjadi beberapa derajat (berdasarkan ambang batas pendengaran pada pemeriksaan audiometri), yaitu:

1. Normal, jika ambang pendengaran pada pemeriksaan audiometri berkisar antara 0-25 dB (A).

2. Tuli ringan, jika ambang pendengaran pada pemeriksaan audiometri berkisar antara 26-40 dB (A).

3. Tuli sedang, jika ambang pendengaran pada pemeriksaan audiometri berkisar antara 41-60 dB (A).

4. Tuli berat, jika ambang pendengaran pada pemeriksaan audiometri berkisar antara 61-90 dB (A).

5. Sangat berat, jika ambang pendengaran pada pemeriksaan audiometri >90 dB (A).

2.2.2 Pengaruh kebisingan bagi kesehatan

Bising menyebabkan berbagai gangguan terhadap manusia, baik gangguan

auditori (gangguan pendengaran) maupun gangguan-gangguan non auditori (gangguan

fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi, ancaman bahaya keselamatan, performa kerja menurun, kelelahan, dan stres).

Menurut ILO (1996) dikemukakan bahwa suatu metode sederhana untuk menganalisis pajanan kebisingan, caranya adalah dengan berdiri pada jarak selebar bahu dari pekerja. Jika analis tidak dapat berbicara pada tingkat suara normal dan harus berteriak untuk dapat berkomunikasi dengan pekerja, berarti tingkat kebisingan sudah terlalu tinggi dan harus dikurangi.

Jika kebisingan sudah seperti kondisi itu, maka akan menimbulkan gangguan pada pekerja yang ada pada tempat kerja tersebut. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai beberapa gangguan yang terjadi akibat kebisingan :

1. Gangguan auditori (gangguan pendengaran)

Diantara sekian banyak gangguan yang ditimbulkan oleh bising, gangguan yang paling serius terjadi adalah gangguan terhadap pendengaran, karena dapat menyebabkan hilangnya pendengaran atau ketulian. Ketulian ini dapat bersifat progresif atau awalnya

bersifat sementara, tetapi bila bekerja terus menerus di tempat bising tersebut maka daya dengar pekerja akan hilang secara menetap atau tuli.

a. Gangguan pendengaran sementara (temporary threshold shift)

Pada keadaan ini, terjadi kenaikan nilai ambang pendengaran secara sementara setelah adanya pajanan terhadap suara dan bersifat reversibel. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai ambang pendengaran

(hearing threshold level) ini adalah level suara, durasi pajanan, frekuensi yang diuji,

spektrum suara, dan pola pajanan temporal. Faktor-faktor lain seperti usia, jenis kelamin, status kesehatan, obat-obatan ototoksik, dan keadaan pendengaran sebelum pajanan juga mempengaruhi pergeseran nilai ambang pendengaran.

b. Gangguan pendengaran permanen (permanent threshold shift)

Terkadang, setelah seseorang terpajan bising berlebih dalam jangka waktu yang lama, telinga orang tersebut mengalami kehilangan pendengaran yang bersifat permanen. Kehilangan pendengaran permanen tidak akan pernah dapat disembuhkan (ireversibel). Jenis kerusakan telinga ini dapat disebabkan oleh pajanan bising dalam jangka waktu yang lama, namun pada beberapa kasus disebabkan oleh pajanan bising tingkat tinggi dalam waktu yang singkat.

2. Gangguan non auditori a. Gangguan fisiologis

Gangguan fisiologis yang terjadi akibat bising dapat berupa peningkatan tekanan darah, peningkatan nadi, basal metabolisme, kontriksi pembuluh darah kecil (perifer) terutama pada bagian kaki, pucat, dan gangguan sensoris. Salah satu gangguan fisiologis akibat bising yang terjadi pada telinga adalah telinga berdenging

(tinnitus). Tinnitus sebenarnya bukanlah penyakit, melainkan gejala awal yang dapat menyebabkan sejumlah kondisi medis, seperti berkurang atau hilangnya pendengaran. Tinnitus dapat dipastikan menimbulkan ketidaknyamanan serta menghilangkan konsentrasi saat melakukan segala macam aktivitas.

b. Gangguan psikologis

Gangguan psikologis yang dapat terjadi berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, susah tidur, emosi, dan lain sebagainya. Pemajanan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan penyakit psikosomatik seperti gastritis dan penyakit jantung koroner.

c. Gangguan komunikasi

Sebagai acuan, risiko potensial terhadap pendengaran terjadi apabila komunikasi pembicaraan harus dilakukan dengan berteriak. Gangguan komunikasi ini menyebabkan pekerjaan menjadi terganggu, bahkan mungkin terjadi kesalahan, terutama bagi para pekerja baru yang belum berpengalaman.

2.2.3 Penyebab gangguan pendengaran

Menurut penelitian yang dilakukan Pujiriani (2008), menyebutkan bahwa bahaya bising dihubungkan dengan beberapa faktor penyebabnya, yaitu :

a. Intensitas

Intensitas bunyi yang ditangkap oleh telinga berbanding langsung dengan logaritma kuadrat tekanan akustik yang dihasilkan getaran dalam rentang yang dapat didengar. Tingkat tekanan bunyi diukur dengan skala logaritma dalam desibel (dB (A)).

b. Frekuensi

Frekuensi bunyi yang dapat didengar telinga manusia terletak antara 20 hingga 20000 Hz. Frekuensi bicara terletak pada rentang 500-2000 Hz. Bunyi dengan frekuensi tinggi merupakan bunyi yang paling berbahaya.

c. Durasi

Efek bising yang merugikan sebanding dengan lamanya pajanan, dan terlihat berhubungan dengan jumlah total energi yang mencapai telinga dalam. Jadi perlu untuk mengukur semua elemen lingkungan akustik (meskipun sulit untuk melaksanakannya). Untuk tujuan ini digunakan pengukur bising yang dapat merekam dan memadukan bunyi.

d. Sifat

Sifat ini mengacu pada distribusi energi bunyi terhadap waktu (stabil, berfluktuasi, intermiten). Berdasarkan sifat ini, bising yang sangat berbahaya adalah bising impulsif, yang terdiri dari satu atau lebih lonjakan energi bunyi dengan durasi kurang dari satu detik.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Arini (2005) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap gangguan pendengaran akibat kerja (occupational hearing loss), adalah sebagai berikut :

1. Intensitas suara yang terlalu tinggi (kebisingan). 2. Usia karyawan.

3. Ketulian yang sudah ada sebelum bekerja (Pre-employment hearing impairment). 4. Tekanan dan frekuensi bising tersebut.

6. Penggunaan alat pelindung telinga. 7. Gaya hidup pekerja yang merokok.

Umur merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap kerentanan pada gangguan pendengaran akibat bising. Pada penelitian Sutanto (2001), menyatakan bahwa pengaruh intensitas kebisingan terhadap tenaga kerja yang bekerja di lingkungan bising dihitung mulai dari ia masuk bekerja pada umur 20 tahun sampai dengan 60 tahun. Faktor usia erat kaitannya dengan penurunan fungsi pendengaran karena faktor penuaan (presbiakusis), dimana sudah mulai ditemukan pada usia 40 tahun dan sudah banyak dijumpai pada usia 60 – 65 tahun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nelson, dkk (2005) yang dikutip dari Bashiruddin (2009) menyatakan bahwa gangguan pendengaran yang terjadi pada laki-laki ambangnya lebih tinggi dibanding pada perempuan. Kejadian gangguan pendengaran pun presentasenya lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan. Hal ini mungkin disebabkan oleh laki-laki yang lebih banyak bekerja pada lingkungan kerja yang bising serta terdapatnya perbedaan secara hormonal antara laki-laki dengan perempuan.

Selain itu prilaku merokok juga dapat mempengaruhi gangguan pendengaran, menurut European Agency for Safety and Heath at work (2009), zat yang terkandung di dalam rokok merupakan zat yang paling sering ditemui juga memapar langsung kepada perokok. Zat tersebut memberikan efek ototoksik pada fungsi sel rambut yang menimbulkan nicotine-like receptors pada sel rambut. Secara tidak langsung merokok mempengaruhi suplai pembuluh darah ke koklea. Tembakau mengandung hidrogen

sianida dan bahan asfiksian yang dapat mengganggu fungsi stria vaskularis bila terpapar dengan jumlah yang besar.

2.3 Kebisingan

2.3.1 Definisi kebisingan

Bunyi merupakan sensasi yang timbul di dalam telinga akibat getaran udara atau media lain. Namun secara fisik, bunyi adalah getaran energy mekanik yang dirambatkan melalui media sebagai gelombang. Setiap makhluk hidup memiliki batas frekuensi gelombang dengar yang bervariasi. Pendengaran manusia hanya terbatas pada gelombang dengan frekuensi 20-20000 Hz, sedangkan lumba-lumba dapat mendengar pada frekuensi lebih dari 20000 Hz.

Secara umum, kebisingan didefinisikan sebagai suara-suara yang tidak dikehendaki. Kebisingan juga merupakan suara yang salah, di tempat yang salah, dan pada waktu yang salah. Sementara dalam bidang kesehatan kerja, kebisingan diartikan sebagai suara yang dapat menurunkan pendengaran, baik secara kualitatif (penyempitan spektrum pendengaran) maupun secara kuantitatif (peningkatan ambang pendengaran), berkaitan dengan faktor intensitas, frekuensi, dan pola waktu (Buchari, 2007).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebisingan adalah bunyi maupun suara-suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, serta dapat menyebabkan gangguan pendengaran (ketulian).

2.3.2 Jenis-jenis kebisingan

Menurut Roestam (2004) berdasarkan sifat dan spektrum frekuensi bunyi, bising dapat dibagi atas 5 bagian, adalah sebagai berikut :

1. Bising yang kontinyu dengan spektrum frekuensi yang luas. Bising ini relatif tetap dalam batas kurang lebih 5 dB (A) untuk periode 0,5 detik berturut-turut. Misalnya mesin, kipas angin, dapur pijar.

2. Bising yang kontinyu dengan spektrum frekuensi yang sempit. Bising ini juga relative tetap, akan tetapi ia hanya mempunyai frekuensi tertentu saja (pada prekuensi 500, 1000, dan 4000 Hz). Misalnya gergaji serkuler, katup gas.

3. Bising terputus-putus (intermitten). Bising di sini tidak terjadi secara terus menerus, melainkan ada periode relatif tenang. Misalnya suara lalu lintas, kebisingan di lapangan terbang.

4. Bising impulsif. Bising jenis ini memiliki perubahan tekanan suara melebihi 40 dB (A) dalam waktu sangat cepat dan biasanya mengejutkan pendengarnya. Misalnya tembakan, suara ledakan mercon, meriam.

5. Bising impulsif berulang. Sama dengan bising implusif, hanya saja disini terjadi secara berulang-ulang. Misalnya mesin tempa.

Dari semua jenis bising menurut sifatnya, bising yang dianggap lebih sering merusak pendengaran adalah bising yang bersifat kontinyu, terutama yang memiliki spectrum frekuensi lebar dan intensitas yang tinggi. Sementara itu, Buchari (2007) mengelompokkan bising menurut pengaruhnya terhadap manusia, yaitu :

1. Bising yang mengganggu (irritating noise).

Bising jenis ini memiliki intensitas yang tidak terlalu keras. Contohnya adalah suara orang mendengkur.

Masking noise merupakan bunyi yang menutupi pendengaran yang jelas. Secara

tidak langsung bunyi ini akan membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja, karena teriakan atau isyarat tanda bahaya tenggelam dalam bising dari sumber lain.

3. Bising yang merusak (damaging/injurious noise).

Damaging noise adalah bunyi yang intensitasnya melampaui nilai ambang batas.

Bunyi jenis ini akan merusak atau menurunkan fungsi pendengaran. 2.3.3 Sumber kebisingan

Kebisingan dapat muncul dari berbagai sumber. Di lingkungan kerja, bising dapat timbul dari berbagai benda maupun situasi yang berada di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya bising antara lain mesin-mesin yang berada di sekitar pekerja, proses-proses kerja, suara pekerja itu sendiri, suara orang yang lalu-lalang, sampai bunyi yang berasal dari luar lingkungan kerja (Pujiriani, 2008).

2.3.4 Intensitas bising

Intensitas bising atau intensitas suara adalah suatu vektor yang dihitung secara kuantitas dan merupakan hasil dari tekanan suara dan komponen partikel percepatan yang searah dengan vektor intensitas. Intensitas suara merupakan kekuatan suara dalam satuan area. Intensitas suara berhubungan langsung dengan kekuatan suara dan tekanan suara (Barron, 2003).

Berdasarkan pada penelitian Basham, dkk (2003) yang dikutip dari Arini (2005) menyatakan bahwa intensitas suara merupakan rata-rata aliran energi suara yang melewati satuan unit pada daerah suara. Desibel sebagaimana digunakan dalam akustik,

merupakan satuan yang mengekspresikan rasio dari dua kuantitas yang menunjukkan proporsi kekuatan. Intensitas suara tidak diukur langsung tetapi didapatkan dari pengukuran tekanan suara. Level intensitas suara diekspresikan dalam yaitu rasio logaritma intensitas suara di suatu lokasi.

Kebisingan dengan intensitas tinggi cenderung berakibat lebih buruk daripada yang berintensitas rendah. Intensitas kebisingan diukur menggunakan sound level meter dengan satuan desibel atau dB (A). Batas pajanan bising yang diperkenankan biasanya pada atau kurang dari 60 dB (A), paparan sehari-hari di atas rata-rata batas kebisingan yaitu diatas 85dB (A) dirasakan tidak aman karena dapat merusak sel rambut.

2.3.5 Frekuensi

Sebuah frekuensi berhubungan dengan gelombang harmonik sederhana atau gelombang sinusoidal. Frekuensi ini berhubungan dengan frekuensi getaran dari suara dan tidak bergantung pada material yang menghantarkan suara. Frekuensi dinyatakan dalam Hertz (Hz) yaitu sama dengan putaran/detik. Pengertian fisika dari frekuensi gelombang suara penting dalam kontrol kebisingan. Frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia terletak antara 16 - 20000 Hz. Frekuensi bicara terdapat antara 250 - 4000 Hz.

Telinga manusia lebih sensitif terhadap suara dengan frekuensi rendah dari pada frekuensi tinggi sehingga frekuensi tinggi menimbulkan pengaruh yang lebih buruk dari pada frekuensi rendah (Barron, 2003).

2.3.6 Pengukuran kebisingan

Untuk mengetahui tingkat kebisingan alat yang digunakan adalah sound level

menyebabkan terjadinya perubahan tekanan udara yang dapat ditangkap oleh alat ini, selanjutnya akan menggerakan meter penunjuk. Adapun prosedur pengukuran sound

level meter adalah sebagai berikut :

1. Lakukan persiapan alat, pasang baterai dan tekan tombol ‘on’.

2. Kalibrasi alat dengan kalibrator, sehingga alat pada monitor sesuai dengan angka kalibrator.

3. Pilih selektor pada posisi slow karena jenis bising yang akan diukur adalah bising impulsif .

4. Tentukan lokasi pengukuran.

5. Setiap lokasi pengukuran dilakukan pengamatan selama 1-2 menit dengan kurang lebih 3 kali pembacaan. Hasil pengukuran adalah angka yang ditunjukkan pada monitor.

6. Catat hasil pengukuran dan hitung rata-rata kebisingan

1.3.7 Pengendalian kebisingan pada lingkungan kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu program yang didasari pendekatan ilmiah dalam upaya mencegah atau memperkecil terjadinya bahaya (hazard) dan risiko (risk) terjadinya penyakit dan kecelakaan, maupun kerugian-kerugian lainya yang mungkin terjadi. Jadi dapat dikatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pendekatan ilmiah dan praktis dalam mengatasi potensi bahaya dan risiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin terjadi (Rijanto, 2010).

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut : Undang-undang No. 1 Tahun

1970 tentang Keselamatan Kerja, undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

Lingkungan kerja adalah tempat dimana karyawan melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi karyawan. Jika karyawan menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka karyawan tersebut akan betah di tempat kerjanya, melakukan aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif. Lingkungan kerja itu mencakup hubungan kerja yang terbentuk antara sesama karyawan dan hubungan kerja antara bawahan dan atasan serta lingkungan fisik tempat karyawan bekerja.

Menurut Buchari (2007), pada prinsipnya pengendalian kebisingan di tempat kerja terdiri dari :

1. Pengendalian secara teknis

Pengendalian secara teknis dapat dilakukan pada sumber bising, media yang dilalui bising dan jarak sumber bising terhadap pekerja. Pengendalian

bising pada sumbernya merupakan pengendalian yang sangat efektif dan hendaknya dilakukan pada sumber bising yang paling tinggi.

Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain :

a. Desain ulang peralatan untuk mengurangi kecepatan atau bagian yang bergerak, menambah muffler pada masukan maupun keluaran suatu buangan, mengganti alat yang telah usang dengan yang lebih baru dan desain peralatan yang lebih baik.

b. Melakukan perbaikan dan perawatan dengan mengganti bagian yang bersuara dan melumasi semua bagian yang bergerak.

c. Mengisolasi peralatan dengan cara menjauhkan sumber dari pekerja/penerima, menutup mesin ataupun membuat barrier/penghalang.

d. Meredam sumber bising dengan jalan memberi bantalan karet untuk mengurangi getaran peralatan dari logam, mengurangi jatuhnya sesuatu benda dari atas ke dalam bak maupun pada sabuk roda.

e. Menambah sekat dengan bahan yang dapat menyerap bising pada ruang kerja. Pemasangan peredam ini dapat dilakukan pada dinding suatu ruangan bising.

2. Pengendalian secara administratif

Pengendalian ini meliputi rotasi kerja pada pekerja yang terpapar oleh kebisingan dengan intensitas tinggi ke tempat atau bagian lain yang lebih rendah, cara mengurangi paparan bising, melindungi pendengaran dan pengaturan jam kerja yang sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep. 51/MEN/1999 tentang nilai ambang batas faktor fisik di tempat kerja. Selain itu

juga nilai ambang batas kebisingan yang ditetapkan di Indonesia adalah sebesar 85 dB (A) untuk waktu pemajanan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Akan tetapi NAB tersebut bukan merupakan jaminan sepenuhnya bahwa tenaga kerja tidak akan terkena risiko akibat bising tetapi hanya mengurangi risiko yang ada saja.

Tabel 2.3. Nilai Ambang Batas Bising menurut Kepmenaker No.Kep. 51/MEN/1999 Waktu pemajanan kebisingan perhari Intensitas kebisingan dalam dB (A)

8 jam/hari 85 4 jam/hari 88 2 jam/hari 91 1 jam/hari 94 30 menit/hari 97 15 menit/hari 100 7,5 menit/hari 103 3,75 menit/hari 106 1,88 menit/hari 109 0,94 menit/hari 112 28,12 detik/hari 115 14,06 detik/hari 118 7,03 detik/hari 121 3,52 detik/hari 124 1,76 detik/hari 127 0,88 detik/hari 130 0,44 detik/hari 133 0,22 detik/hari 136 0,11 detik/hari 139

3. Pemakaian alat pelindung telinga

Pengendalian ini tergantung terhadap pemilihan peralatan yang tepat untuk tingkat kebisingan tertentu, kelayakan dan cara merawat peralatan.

a. Sumbat telinga (ear plugs), dimasukkan dalam telinga sampai menutup rapat sehingga suara tidak mencapai membrane timpani. Sumbat telinga dapat mengurangi bising s/d 30 dB (A).

b. Tutup telinga (ear muff), menutupi seluruh telinga eksternal dan dipergunakan untuk mengurangi bising s/d 40-50 dB (A).

c. Helmet (enclosure), menutupi seluruh kepala dan digunakan untuk mengurangi bising maksimum 35dB (A).

2.4 Kerajinan Gamelan

Gamelan, seniman, serta pengrajin gamelan merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan, ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat. Terciptanya karya seni, khususnya dalam seni Karawitan, karena adanya kebutuhan seniman dalam menginterpretasikan daya imajinasinya dan instuisinya yang didukung oleh kemampuan teknik yang dimilikinya hingga terlahir suatu bentuk karya seni yang memiliki nilai-nilai keindahan dan dapat dinikmati, dirasakan sehingga dapat menimbulkan rasa puas baik bagi penikmat dan seniman pelaku.

Pengrajin gamelan merupakan orang yang bekerja untuk memproduksi kerajinan gamelan. Bengkel pembuatan gamelan (tempat kerja) merupakan tempat pengrajin gamelan bekerja untuk memproduksi gamelan, di Bali dinamakan prapen. Gamelan adalah benda seni sebagai penghasil bunyi yang merupakan sarana seniman dalam menuangkan ide-ide kreatifnya dalam menghasilkan suatu karya seni music tradisi/karawitan. Karya tersebut memiliki unsur keindahan yang dapat dirasakan baik oleh seniman pencipta, pelaku, serta dinikmati oleh masyarakat penikmat seni. Gamelan tidak saja dikenal oleh seniman, namun gamelan sudah sangat populer dalam tatanan

budaya masyarakat Bali, karena selalu eksis dalam berbagai konteks sosial budaya masyarakat Bali. Dengan penampilan dan penyajiannya yang kharismatik dalam setiap event, baik dalam konteks budaya spiritual maupun entertaimen, sangat menarik untuk mendapat dukungan dan perhatian dari masyarakat (Djelantik, 1999).

2.4.1 Gambaran lokasi pembuatan gamelan

Desa Tihingan terletak di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Desa Tihingan ini merupakan pusat kerajinan pembuatan gamelan di Bali. Masyarakat desa ini sangat terkenal di Bali karena keahliannya membuat instrumen (gamelan) gong. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama para Pande Tihingan yang terdapat pada perangkat gamelan-gamelan yang ada di desa-desa di Bali. Keahlian membuat gamelan ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh meluhur mereka yang telah berabad-abad lamanya.

Berbagai macam gamelan Bali dibuat secara tradisional namun dengan bentuknya yang artistik khas Bali. Selain gong, masyarakat di desa ini dapat juga membuat berbagai macam gamelan Bali lainnya seperti: semara pegulingan, gender wayang, kelentangan/angklung dan lain-lainnya yang bahannya terbuat dari logam kerawang. Masyarakat Desa Tihingan rata-rata bermata pencaharian sebagai Pande (pembuat atau pengrajin) gamelan, ini bisa terlihat dari banyaknya bengkel kerja yang terdapat di sana (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kbupaten Klungkung, 2011).

2.4.2 Gambaran proses pembuatan gamelan

Dalam proses pembuatan gamelan dikerjakan oleh pekerja yang memiliki keahlian yang sama mulai dari proses persiapan pencampuran bahan, persiapan

perapian, pengaturan penempaan dan yang terakhir adalah finishing serta penyelarasan nada gamelan. Semua proses kerja tersebut dapat dikerjakan oleh semua pekerja yang disesuaikan dengan waktu kerja dari masing-masing pekerja (Djelantik, 1999).

Pembuatan gamelan biasanya memerlukan waktu yang sangat lama, dari semua tahap pembuatan gamelan proses penempaan memegang peranan yang penting terhadap keberhasilan dalam pembentukan dari berbagai jenis gamelan yang akan di bentuk. Penempaan untuk membentuk gamelan menggunakan palu yang besar, dilakukan dengan urutan melingkar hingga pukulan awal dan akhir saling bertemu dan bergerak mundur hingga beberapa kali pukulan, begitu seterusnya hingga diperoleh diameter yang diinginkan. Pada proses penempaan inilah menghasilkan bunyi bising impulsif yang dapat mengganggu pendengaran pekerja pengrajin gamelan.