TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Nafkah (Livelihood)

Livelihood secara sederhana didefinisikan sebagai cara dimana orang

memenuhi kebutuhan mereka atau peningkatan hidup (Chamber et al dalam Dharmawan 2001). Dalam pandangan yang sangat sederhana livelihood terlihat sebagai aliran pendapatan berupa uang atau sumberdaya yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Definisi lain dinyatakan oleh Ellis (2000) bahwa livelihood mencakup pendapatan cash (berupa uang) dan in end (pembayaran dengan barang atau hasil bumi) maupun dalam bentuk lainnya seperti institusi (saudara, kerabat, tetangga, desa), relasi gender, dan hak milik yang dibutuhkan untuk mendukung dan untuk keberlangsungan standar hidup yang sudah ada.

Dharmawan (2006) menjelaskan dalam sosiologi nafkah bahwa livelihood memiliki pengertian yang lebih halus daripada sekedar means of living yang bermakna sempit mata pencaharian. Dalam sosiologi nafkah, pengertian strategi nafkah lebih mengarah pada pengertian livelihood strategy (strategi kehidupan) dari pada means of living strategy (strategi cara hidup). Pengertian livelihood

strategy yang disamakan pengertiannya menjadi strategi nafkah (dalam bahasa

Indonesia), sesungguhnya dimaknai lebih besar dari pada sekedar “aktivitas mencari nafkah” belaka. Sebagai strategi membangun sistem penghidupan, maka strategi nafkah bisa didekati melalui berbagai cara atau manipulasi aksi individual maupun kolektif. Strategi nafkah adalah taktik dan aksi yang dibangun oleh individu maupun kelompok dalam rangka mempertahankan eksisitensi infrastruktur sosial, struktur sosial, dan sistem nilai budaya yang berlaku.

Selanjutnya, Dharmawan (2001) menyebutkan bahwa secara umum strategi nafkah dapat dikasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu strategi nafkah normatif dan strategi nafkah yang illegal. Strategi nafkah normatif berbasiskan pada kegiatan sosial ekonomi yang tergolong ke dalam kegiatan positif, seperti kegiatan produksi, sistem pertukaran, migrasi, maupun strategi sosial dengan pembangunan jaringan sosial. Strategi ini disebut peaceful ways atau sah dalam melaksanakan strategi nafkah. Sedangkan strategi nafkah illegal di dalamnya

termasuk tindakan sosial ekonomi yang melanggar hukum dan illegal. Seperti penipuan, pencurian, perampokan, pelacuran, dan sebagainya. Kategori ini disebut sebagai non peaceful, karena cara yang ditempuh biasanya menggunakan cara kekerasan atau kriminal.

Pilihan strategi nafkah sangat ditentukan oleh kesediaan akan sumberdaya dan kemampuan mengakses sumber-sumber nafkah rumah tangga yang sangat beragam (multiple source of livelihood), karena jika rumah tangga tergantung hanya pada satu pekerjaan dan satu sumber nafkah tidak dapat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Secara konseptual menurut Chambers dan Conway

dalam Ellis (2000), terdapat lima tipe modal yang dapat dimiliki atau dikuasai

rumah tangga untuk pencapaian nafkahnya yaitu:

1. Modal manusia yang meliputi jumlah (populasi manusia), tingkat pendidikan, dan keahlian yang dimiliki dan kesehatannya.

2. Modal alam yang meliputi segala sumberdaya yang dapat dimanfaatkan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Wujudnya adalah air, tanah, hewan, udara, pepohonan, dan sumber lainnya. 3. Modal sosial yaitu, modal yang berupa jaringan sosial dan lembaga

dimana seseorang berpartisipasi dan memperoleh dukungan untuk kelangsungan hidupnya.

4. Modal finansial yang berupa kredit dan persediaan uang tunai yang bisa diakses untuk keperluan produksi dan konsumsi.

5. Modal fisik yaitu, berbagai benda yang dibutuhkan saat proses produksi, meliputi mesin, alat-alat, instrument dan berbagai benda fisik.

Merujuk pada Scoones (1998), penerapan strategi nafkah pada rumah tangga petani dengan cara memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliki dalam upaya untuk dapat bertahan hidup. Scoones membagi tiga klasifikasi strategi nafkah (livelihood strategy) yang mungkin dilakukan oleh rumah tangga petani, yaitu:

1. Rekayasa sumber nafkah pertanian, yang dilakukan dengan memanfaatkan sektor pertanian secara efektif dan efisien baik melalui penambahan input eksternal seperti teknologi dan tenaga kerja

(intensifikasi), maupun dengan memperluas lahan garapan (ekstensifikasi).

2. Pola nafkah ganda, yang dilakukan dengan menerapkan keanekaragaman pola nafkah dengan cara mencari pekerjaan lain selain pertanian untuk menambah pendapatan, atau dengan mengerahkan tenaga kerja keluarga (ayah, ibu, dan anak) untuk ikut bekerja pertanian dan memperoleh pendapatan.

3. Rekayasa spasial (migrasi), merupakan usaha yang dilakukan dengan melakukan mobilitas ke daerah lain di luar desanya, baik secara permanen maupun sirkuler untuk memperoleh pendapatan.

Konsep Nafkah Berkelanjutan

Meikle, Ramasut dan Walker (2001) menggambarkan inti untuk memahami konsep nafkah berkelanjutan adalah apresiasi bahwa kemiskinan bukanlah kondisi stabil, permanen, dan statis. Terkait dengan gambaran tersebut, maka gambaran dari nafkah berkelanjutan oleh ketiga ahli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemampuan, aset (materi dan sosial) dan aktivitas yang dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan miskin yang hidup bersama. Banyaknya kesempatan yang ada berbeda menurut orang yang hidup dan atau memiliki akses kepada sumberdaya di kampung, sub-urban, dan kota.

2. Dinamis dan mudah diadaptasi. Nafkah berkelanjutan memiliki kemampuan untuk merespons perubahan dan secara berlanjut diperbaharukan melalui pengembangan dari strategi adaptif kemudian, dapat bangkit dari tekanan dan kejutan, stabil dan berlanjut dalam jangka panjang.

3. Berhubungan ke prioritas, interpretasi dan kemampuan masyarakat miskin. Masyarakat di pusat kerangka nafkah dianggap sebagai aktor yang mampu, bukan korban yang tidak berdaya. Nafkah menggambarkan kemakmuran, pengetahuan, strategi adaptif dan orang miskin. Ketika nafkah berkelanjutan mencerminkan prioritas dari

masyarakat miskin, perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan diantara jangka pendek, prioritas pragmatis yang mengarah kepada bertahan hidup, yang bertujuan untuk pembangunan dari nafkah berkelanjutan. 4. Rumah tangga dan komunitas terpusat pada alokasi sensitif. Anggota

rumah tangga berkontribusi pada berbagai cara tergantung peran, tanggungjawab, dan kemampuan. Rumah tangga memiliki modal sosial dan hutang. Mereka terintegrasi kepada bahan sosial yang lebih luas, dan menggambarkan kepada hubungan dengan bermacam-macam individu dan kelompok dalam komunitas seperti, kesempatan pada bisnis lokal dan pemerintahan. Hal ini juga dapat dicatat bahwa sebagian strategi nafkah mungkin berdasarkan kepada individu dari pada aktivitas rumah tangga dan lainnya dapat melihat dari hubungan diantara anggota rumah tangga yang tidak hidup bersama.

5. Meraih komponen yang disebutkan di atas tanpa merongrong dasar sumberdaya alam.

Selain itu menurut Saragih, Lassa, dan Ramli (2007) keberlanjutan mempunyai banyak dimensi yang semuanya penting bagi pendekatan sustainable

livelihoods. Penghidupan dikatakan berkelanjutan jika:

- Elastis dalam menghadapi kejadian-kejadian yang mengejutkan dan tekanan-tekanan dari luar.

- Tidak tergantung pada bantuan dan dukungan luar (atau jika tergantung bantuan itu sendiri secara ekonomi dan kelembagaan harus sustainable. - Mempertahankan produktivitas jangka panjang sumberdaya alam. - Tidak merugikan penghidupan dari, atau mengorbankan pilihan-pilihan

penghidupan yang terbuka bagi orang lain.

Menurut Saragih, Lassa, dan Ramli (2007) cara lain untuk mengkonseptualisasi berbagai dimensi keberlanjutan adalah membedakan antara aspek-aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan institusional dari sistem-sistem yang sustainable. Pendekatan livelihood ini bersifat fleksibel dalam penerapannya, tetapi tidak lantas berarti bahwa prinsip-prinsip intinya harus dikorbankan.

Selanjutnya Suzuki (1997) dalam Sunito (2007) memberikan gagasan tentang prinsip-prinsip berkelanjutan yang kemudian terkenal dengan istilah

natural step yaitu: pertama, alam tidak dapat menanggung beban dari penimbunan

secara sistematis dari hasil-hasil penambangan dari kulit bumi (seperti mineral, minyak, dsb). Kedua, alam tidak dapat menanggung beban dari perusakan secara sistematis dari bahan-bahan rekayasa permanen buatan manusia. Ketiga, alam tidak dapat menanggung beban dari perusakan secara sistematis dari kemampuannya untuk memperbarui dirinya (misalnya memanen ikan lebih cepat dari kemammpuannya untuk memulihkan polusi atau mengkonversi tanah subur menjadi gurun pasir). Dengan demikian, bila kehidupan ingin lestari, maka kita harus efisien memanfaatkan sumberdaya dan menegakkan keadilan, karena kemiskinan akan membawa pada usaha dengan perspektif jangka pendek yang merusak lingkungan (misalnya hutan) yang diperlukan oleh semua untuk kehidupan jangka panjang.

Selanjutnya Gips (1986) dalam Reijntjes et al (1992) menerangkan bahwa terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem berkelanjutan yaitu:

a. Mantap secara ekologis: kualitas sumberdaya dipertahankan.

b. Layak secara ekonomi: hasil produksi harus mencukupi kebutuhan, menutupi biaya produksi, serta kemampuan melestarikan sumberdaya dan meminimalkan resiko.

c. Adil: sumberdaya dan kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pokok dan hak-hak anggota masyarakat untuk memperoleh akses pada tanah, modal, dukungan teknologi dan informasi terpenuhi.

d. Manusiawi: semua bentuk kehidupan (manusia, tanaman, alam, hewan) dihargai. Integritas budaya dan spiritual masyarakat dipelihara. Untuk nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar: kepercayaan, kejujuran, harga diri, dan rasa sayang harus diperjuangkan.

e. Luwes: harus mampu menyesuaikan usahanya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Penyesuaian ini menyangkut dimensi teknologi maupun sosial.

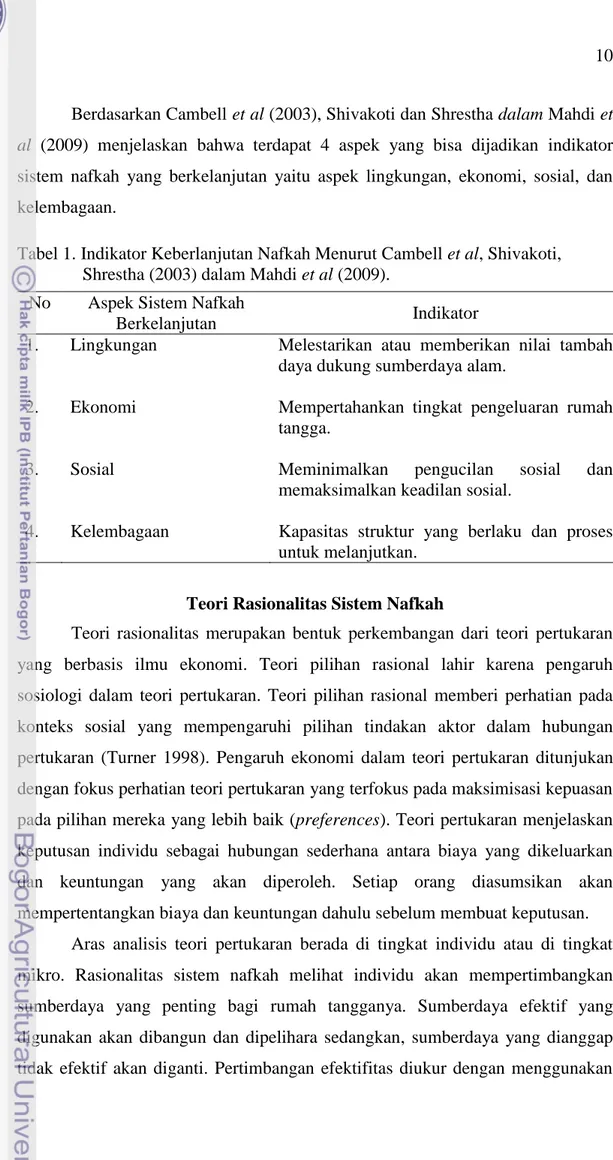

Berdasarkan Cambell et al (2003), Shivakoti dan Shrestha dalam Mahdi et

al (2009) menjelaskan bahwa terdapat 4 aspek yang bisa dijadikan indikator

sistem nafkah yang berkelanjutan yaitu aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

Tabel 1. Indikator Keberlanjutan Nafkah Menurut Cambell et al, Shivakoti, Shrestha (2003) dalam Mahdi et al (2009).

No Aspek Sistem Nafkah

Berkelanjutan Indikator 1. 2. 3. 4. Lingkungan Ekonomi Sosial Kelembagaan

Melestarikan atau memberikan nilai tambah daya dukung sumberdaya alam.

Mempertahankan tingkat pengeluaran rumah tangga.

Meminimalkan pengucilan sosial dan memaksimalkan keadilan sosial.

Kapasitas struktur yang berlaku dan proses untuk melanjutkan.

Teori Rasionalitas Sistem Nafkah

Teori rasionalitas merupakan bentuk perkembangan dari teori pertukaran yang berbasis ilmu ekonomi. Teori pilihan rasional lahir karena pengaruh sosiologi dalam teori pertukaran. Teori pilihan rasional memberi perhatian pada konteks sosial yang mempengaruhi pilihan tindakan aktor dalam hubungan pertukaran (Turner 1998). Pengaruh ekonomi dalam teori pertukaran ditunjukan dengan fokus perhatian teori pertukaran yang terfokus pada maksimisasi kepuasan pada pilihan mereka yang lebih baik (preferences). Teori pertukaran menjelaskan keputusan individu sebagai hubungan sederhana antara biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang akan diperoleh. Setiap orang diasumsikan akan mempertentangkan biaya dan keuntungan dahulu sebelum membuat keputusan.

Aras analisis teori pertukaran berada di tingkat individu atau di tingkat mikro. Rasionalitas sistem nafkah melihat individu akan mempertimbangkan sumberdaya yang penting bagi rumah tangganya. Sumberdaya efektif yang digunakan akan dibangun dan dipelihara sedangkan, sumberdaya yang dianggap tidak efektif akan diganti. Pertimbangan efektifitas diukur dengan menggunakan

efektivitas produksi, peranan sumberdaya dalam menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang penting bagi tujuan keberlanjutan penghidupan rumah tangga.

Dasar bagi semua bentuk pilihan rasional adalah asumsi bahwa fenomena sosial yang kompleks bisa dijelaskan dalam bentuk dasar tindakan individu di mana fenomena sosial tersebut tersusun. Individual merupakan aspek utama yang menjadi dasar metode penelitian teori pilihan rasional. Individu sebagai aktor hanya memperhatikan dirinya sendiri dan kesejahteraannya sendiri. Dari dasar teori pilihan rasional memperlihatkan bagaimana berbagi, kerjasama, dan kemunculan norma-norma tetapi tetap dasar penjelasannya di tataran individu.

Karakteristik Rumah Tangga Petani

Wolf (1985) dalam Lestari (2005) mendefinisikan petani sebagai pencocok tanam pedesaan yang surplus produksinya dipindahkan ke kelompok penguasa melalui mekanisme sistematis seperti upeti, pajak, atau pasar bebas. Menurut Shanin seperti dikutip oleh Subali (2005), terdapat empat karakteristik utama petani. Pertama, petani adalah pelaku ekonomi yang berpusat pada usaha milik keluarga. Kedua, selaku petani mereka menggantungkan hidup mereka pada lahan. Bagi petani lahan pertanian adalah segalanya yakni, sebagai sumber yang diandalkan untuk menghasilkan bahan pangan keluarga, harta benda yang bernilai tinggi, dan ukuran terpenting bagi status sosial. Ketiga, petani memiliki budaya yang spesifik yang menekankan pada pemeliharaan tradisi dan konformitas serta solidaritas sosial mereka kental. Keempat, cenderung sebagai pihak selalu kalah (tertindas) namun tidak mudah ditaklukkan oleh kekuatan ekonomi, budaya dan politik eksternal yang mendominasi mereka.

Rumah tangga petani menurut Sensus Pertanian 2000 adalah rumah tangga yang sekurang-kurangnya satu anggota rumah tangganya melakukan kegiatan bertani atau berkebun, menanam tanaman kayu-kayuan, beternak ikan di kolam, karamba maupun tambak, menjadi nelayan, melakukan perburuan atau penangkapan satwa liar, mengusahakan ternak/unggas, atau berusaha dalam jasa pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual guna memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri.

Menurut BPS (2004) secara umum rumah tangga diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama seta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pembiayaan keperluan juga pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama.

Adapun White dan Benjamin (1978) mengemukakan bahwa rumah tangga pedesaan Jawa merangkap fungsi-fungsi sebagai unit produksi, unit konsumsi, unit reproduksi, dan untuk interaksi sosial ekonomi dan politik, dimana keberlangsungan beragam fungsi tersebut dilandasi prinsip safety first. Prinsip ini mendahulukan selamat yang berimplikasi kepada kondisi dimana keputusan rumah tangga bertujuan utama lebih kepada untuk menghindari kemungkinan gagal daripada mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Prinsip ini juga berimbas kepada kebiasaan dalam perilaku rumah tangga miskin di pedesaan dalam penerimaan mereka terhadap teknik-teknik pertanian, pranata-pranata sosial dan cara merespon terhadap proyek-proyek pembangunan.

Sebagai unit ekonomi yang merangkap banyak fungsi, menurut White dan Benjamin (1978), rumah tangga pedesaan Jawa harus mengalokasikan curahan waktu mereka diantara berbagai jenis kegiatan, yang mencakup: (a) pekerjaan yang tidak semuanya menghasilkan pendapatan secara langsung, khususnya pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan rumah tangga, seperti mengurus rumah tangga, mengasuh anak, memasak, mencuci, mengambil air, mencari kayu bakar, dan memperbaiki rumah, (b) pekerjaan yang merupakan kewajiban sebagai anggota masyarakat seperti kerja bakti, gotong royong, dan sambutan, serta, (c) pekerjaan yang langsung menghasilkan pendapatan.

Pendapatan Rumah Tangga

Pendapatan mengacu pada keuntungan (reward, advantages) yang dapat diperoleh rumah tangga dari aktivitas nafkah yang dilakukan rumah tangga. Pendukung utitarian seperti Blau, Emerson dalam Turner (1998) memperkenalkan pendapatan non material atau pendapatan berupa simbolik. Pemaknaan material atau non material sebagai suatu pendapatan dibangun oleh konteks sosial masyarakat. Perhatian terhadap konteks sosial masyarakat ini juga melekat pada pendapatan material. Weber (1968) memperkenalkan konsep validitas subtantif

yang menentukan nilai tukar (means of payment) suatu barang. Weber juga menekankan bahwa pertukaran dapat berupa barang atau jasa.

Ellis (2000) mengelompokkan pendapatan menjadi pendapatan uang tunai (in cash) atau bentuk kontribusi lain (in kind) untuk kesejahteraan material individu atau keluarga yang diperoleh dari berbagai kegiatan memenuhi nafkah. Bentuk pendapatan tunai meliputi penjualan tanaman atau ternak, gaji atau upah, sewa, dan kiriman uang (remittance). Pendapatan dalam bentuk lain mengacu pada konsumsi pada produk tanaman sendiri, pembayaran dalam bentuk barang, dan transfer atau pertukaran barang konsumsi antar rumah tangga dalam komunitas desa atau antar rumah tangga desa dan kota.

Dampak Pertambangan

Ekploitasi deposit tambang yang tidak memperhatikan aspek-aspek pelestarian dapat mengakibatkan terganggunya sistem alam yang akan berdampak pada sistem sosial ekonomi (Salim 1991 dalam Hasyim 2007). Perlu ada keselarasan antara pembangunan ekonomi dengan aspek lingkungan dan antara lingkungan dengan faktor sosial budaya (Sahlins 1968 dalam Hasyim 2007). Pembangunan membutuhkan pencapaian keberlanjutan pada dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi (Djajadiningrat 2001).

Menurut Haeruman (1983) meskipun kawasan pertambangan terletak di daerah yang umumnya dihuni penduduk berpendapatan rendah, namun kegiatan ini tetap bersifat padat modal yang dapat mengancam kepunahan sumberdaya hayati dan satwa. Keberlanjutan kehidupan masyarakat di lokasi lingkar tambang dapat dipertahankan dengan keseimbangan antara eksploitasi sumberdaya alam tidak terbarukan dengan sistem alam dan sistem yang ada.

Daerah pertambangan mulanya merupakan wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh budaya modern karena hanya didiami masyarakat asli, namun dengan kehadiran perusahaan kemudian menjadi penarik gerak masuk penduduk (Hasyim 2007). Menurut Haswanto (2000) yang dikutip oleh Hasyim (2007) bagi masyarakat setempat, setiap kegiatan yang menggunakan peralatan teknologi dan tenaga kerja yang berdatangan dari luar wilayah tambang dapat memberikan pengaruh pada pola sosial budaya masyarakat asli.

Hasil sebuah penelitian yang dilakukan di area pertambangan batubara di Keman Iran pada tahun 1995-2005 menunjukkan bahwa terdapat 3.500 pekerja tambang kehilangan pekerjaannya yang diakibatkan adanya penutupan pertambangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap angka pengangguran naik satu persen yang diakibatkan oleh penutupan batubara akan meningkatkan kerawanan sosial berupa 11 persen kasus obat terlarang; 6,1 persen kasus terkait dengan pembunuhan; dan 5,2 persen mengalami penyakit jiwa (Soelarno dalam Yunianto 2010).

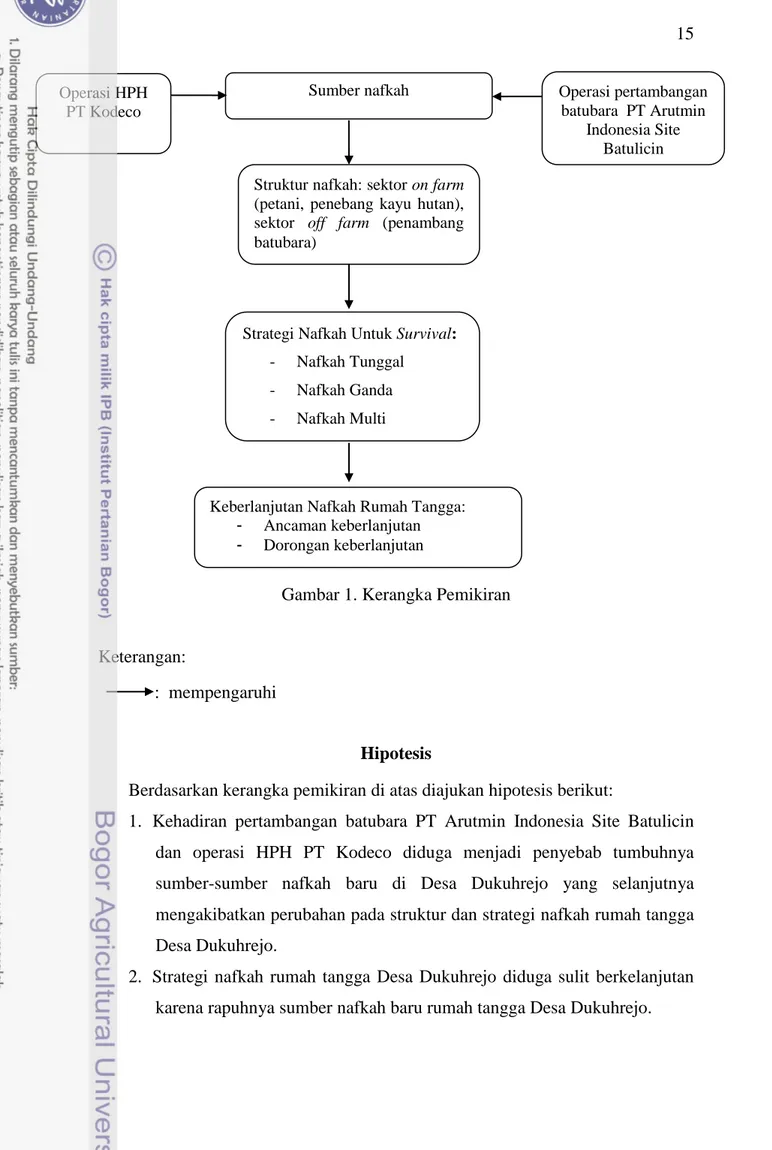

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menguji hubungan antar variabel yang secara ringkas digambarkan dalam kerangka pemikiran seperti Gambar 1 dalam konteks rumah tangga. Pilihan strategi nafkah yang diterapkan dipengaruhi oleh kondisi ekologis Desa Dukuhrejo. Pengambilan kayu hutan dan penambangan batubara bukanlah strategi nafkah abadi yang mampu bertahan di semua kondisi. Sebagai sebuah strategi nafkah yang menjadi tonggak kehidupan rumah tangga, kedua bidang ini harus terus beradaptasi dalam berbagai situasi.

Beberapa kondisi mampu membuat aktivitas sistem nafkah pada kedua sektor ini terancam. Maka tidak lagi cukup bertumpu pada satu aktivitas nafkah yaitu, penambang batubara atau penebang kayu hutan. Sistem nafkah rumah tangga Desa Dukuhrejo harus mampu menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi untuk mampu bertahan hidup. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh operasi pertambangan PT Arutmin Indonesia Site Batulicin dan operasi HPH PT Kodeco terhadap perubahan-perubahan pada sumber nafkah, struktur nafkah (petani, penebang kayu, dan penambang batubara), dan strategi nafkah rumah tangga Desa Dukuhrejo. Perubahan-perubahan pada sumber, struktur, dan strategi nafkah tersebut akan ditelaah keberlanjutan nafkahnya.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

: mempengaruhi

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas diajukan hipotesis berikut:

1. Kehadiran pertambangan batubara PT Arutmin Indonesia Site Batulicin dan operasi HPH PT Kodeco diduga menjadi penyebab tumbuhnya sumber-sumber nafkah baru di Desa Dukuhrejo yang selanjutnya mengakibatkan perubahan pada struktur dan strategi nafkah rumah tangga Desa Dukuhrejo.

2. Strategi nafkah rumah tangga Desa Dukuhrejo diduga sulit berkelanjutan karena rapuhnya sumber nafkah baru rumah tangga Desa Dukuhrejo.

Strategi Nafkah Untuk Survival: - Nafkah Tunggal

- Nafkah Ganda - Nafkah Multi

Keberlanjutan Nafkah Rumah Tangga: - Ancaman keberlanjutan - Dorongan keberlanjutan

Struktur nafkah: sektor on farm (petani, penebang kayu hutan), sektor off farm (penambang batubara)

Sumber nafkah Operasi pertambangan batubara PT Arutmin

Indonesia Site Batulicin Operasi HPH

Definisi Operasional

Definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 1. Rumah tangga menurut Kahrs (1991) dalam Dharmawan (2001) adalah

organisasi sekelompok manusia yang mengumpulkan sumberdaya dan menggunakannya untuk tujuan reproduktif dan meningkatkan pendapatan. 2. Kepala rumah tangga adalah seseorang dari sekelompok anggota rumah

tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga (BPS 2009).

3. Strategi nafkah adalah taktik dan aksi yang dibangun oleh individu maupun kelompok dalam rangka mempertahankan eksistensi infrastruktur sosial, struktur sosial, dan sistem nilai budaya yang berlaku (Dharmawan 2006).

4. Pendapatan yaitu meliputi upah dan gaji atas jam kerja atau pekerjaan yang telah diselesaikan, upah lembur, semua bonus dan tunjangan, perhitungan waktu-waktu tidak bekerja, bonus yang dibayarkan tidak teratur, penghargaan, dan nilai pembayaran sejenisnya. Pendapatan dikategorikan rendah, sedang dan tinggi berdasarkan kriteria garis kemiskinan (BPS 2009).

5. Berdasarkan BPS (2009) pendidikan adalah pendidikan formal melalui jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, SM/MA/sederajat dan PT. Terdiri dari:

a. Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar. b. Tidak tamat SD adalah tidak menyelesaikan pelajaran pada

kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah dasar negeri maupun swasta dan tidak mendapatkan tanda tamat/ijazah.

c. Tamat SD, menyelesaikan pelajaran pada tingkat akhir meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat. d. Tamat SMP, menyelesaikan pelajaran pada tingkat akhir

meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat.

e. Tamat SMA, menyelesaikan pelajaran pada tingkat akhir meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menegah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

f. Tamat PT atau sedang mengikuti jenjang pendidikan Diploma I, II, III dan IV dan sederajat.

6. Usia menurut BPS (2009) adalah informasi tentang tanggal, bulan dan tahun dari waktu kelahiran responden tersebut menurut sistem kalender Masehi. Informasi ini digunakan untuk mengetahui usia dari responden tersebut. Usia tersebut dibulatkan kebawah, dalam arti usia tersebut merujuk saat ulang tahun terakhir dari responden.

7. Status penguasaan tanah adalah bentuk hak kuasa seseorang atas tanah dimana pada lokasi penelitian bentuknya berupa tanah milik, sewa, dan bagi hasil.

8. Luas tanah adalah ukuran tanah yang dikuasai oleh responden dan dihitung dalam satuan hektar. Luas tanah diukur dari tanah yang paling sempit hingga paling luas dan diklasifikasikan menjadi:

a. Tanah dengan luas 2≥ x ≥1 ha b. Tanah dengan luas 3≥ x >2 ha c. Tanah dengan luas 4≥ x >3 ha d. Tanah dengan luas 5≥ x >4 ha e. Tanah dengan luas 6≥ x >5 ha f. Tanah dengan luas x >6 ha

9. Strategi nafkah untuk survival dikategorikan sebagai berikut:

- Nafkah tunggal yaitu, rumah tangga dengan satu macam pekerjaan.

- Nafkah ganda yaitu, rumah tangga dengan dua macam pekerjaan.

- Nafkah multi yaitu, rumah tangga dengan tiga macam pekerjaan atau lebih.

10. Keberlanjutan nafkah rumah tangga dalam penelitian ini dengan menggunakan ukuran sustainable livelihood berdasarkan Saragih, Lassa, dan Ramli (2007) yaitu, mengkonseptualisasi berbagai dimensi keberlanjutan dengan membedakan antara aspek-aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan institusional dari sistem-sistem yang sustainable.