KONSERVASI DAN KARAKTERISASI PLASMA NUTFAH KEDELAI

Heru KuswantoroBalai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi) Jl. Raya Kendalpayak Km. 8. PO BOX 66 Malang

Email: [email protected] ABSTRACT %DOLWNDELKDVFRQVHUYHGVR\EHDQJHUPSODVPVLQFHE\H[SORULQJWKHPIURPPDQ\DUHDVLQ,QGRQHVLD+RZHYHUPDQ\ FROOHFWHGJHUPSODVPKDVQRWEHHQUHMXYHQDWHG\HWDQGSDUWVRIWKHPDUHLQFULWLFDOFRQGLWLRQ7KHREMHFWLYHVRIH[SHULPHQWZHUHWR UHQHZLQJVR\EHDQJHUPSODVPVHHGVDQGWRGHYHORSEDVHDFWLYHDQGZRUNLQJFROOHFWLRQRI,/(75,VR\EHDQJHUPSODVP5HVHDUFKZDV FRQGXFWHGE\SODQWLQJLQWZRVHDVRQV7KH¿UVWSODQWLQJFDUULHGRXWRQ$SULOZKLOHWKHVHFRQGRQHRQ6HSWHPEHU'HVLJQ ZDVUDQGRPL]HGFRPSOHWHO\GHVLJQZLWKWZRUHSOLFDWLRQV(YHU\DFFHVVLRQZDVJURZQRQîPDQGVSDFLQJîFP5HVXOWV VKRZHGWKDWSKHQRW\SLFYDULDELOLW\RI,/(75,VR\EHDQJHUPSODVPFROOHFWLRQVZDVKLJKGHVLJQDWHGE\YDULDELOLW\RITXDQWLWDWLYHDQG TXDOLWDWLYHREVHUYHGFKDUDFWHUV7KHUHZDVOLQNDJHEHWZHHQK\SRFRW\ODQGÀRZHUFRORUZKHUHDFFHVVLRQKDYLQJJUHHQK\SRFRW\O DOZD\VKDGZKLWHÀRZHUZKLOHDFFHVVLRQKDYLQJSXUSOHK\SRFRW\ODOZD\VKDGSXUSOHÀRZHU7KHTXDQWLWDWLYHFKDUDFWHUVYDULDELOLW\ ZDVYHU\EHQH¿FLDOIRUVR\EHDQEUHHGLQJPDWHULDOZKLOHWKHTXDOLWDWLYHFKDUDFWHUVYDULDELOLW\FRXOGGHVLJQDWHDFFHVVLRQLQGHQWLW\WR SUHYHQWLQWHUDFFHVVLRQPL[LQJ

Key words:FKDUDFWHUL]DWLRQFRQVHUYDWLRQJHUPSODVPVR\EHDQ

PENGANTAR

Erosi genetik terjadi sebagai akibat kerusakan ekosistem dan habitat oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan baru untuk lahan pertanian itu sendiri maupun untuk keperluan di luar pertanian. Pada komoditas pangan utama, peningkatan penggunaan sejumlah kecil varietas tanaman berasosiasi dengan berkurangnya jumlah varietas tradisional yang ditanam petani yang pada dasarnya memiliki keragaman genetik tinggi (Hodgkin, 2006). Hal ini juga dapat terjadi pada komoditas pangan lain, di mana kurangnya perhatian terhadap suatu komoditas dapat mengakibatkan hilangnya sumber gen yang terkandung di dalamnya seiring dengan berkurangnya komoditas tersebut di lapangan. Oleh karena itu perhatian serius terhadap keberadaan plasma nutfah, baik untuk komoditas utama maupun komoditas potensial harus ditingkatkan.

Balitkabi telah melakukan konservasi plasma nutfah kedelai sejak tahun 1984 dengan eksplorasi dari berbagai daerah di Indonesia. Namun demikian sebagian plasma nutfah kedelai mengalami kepunahan dan beberapa plasma nutfah kedelai di ambang kepunahan, meskipun rejuvenasi sudah dilakukan sejak tahun 2001 (ILETRI, 2006). Rejuvenasi yang dilakukan tersebut masih perlu dikembangkan lagi bukan saja untuk memenuhi EDVH

FROOHFWLRQ, tetapi juga untuk membangunDFWLYHFROOHFWLRQ dan ZRUNLQJFROOHFWLRQ. Kedua jenis koleksi terakhir tersebut harus ada karenaEDVHFROOHFWLRQmerupakan koleksi plasma nutfah dalam jangka panjang sehingga ruang simpan

yang berupaFROGVWRUDJHtidak dibuka sama sekali dalam

NXUXQZDNWXOHELKGDULOLPDWDKXQ8QWXNNHSHUOXDQHYDOXDVL

plasma nutfah bagi kepentingan pembentukan varietas baru, digunakan bahan yang tersedia dalamZRUNLQJFROOHFWLRQ. Apabila dalamZRUNLQJFROOHFWLRQtidak ada bahan yang dimaksud, maka bahan diambilkan dariDFWLYHFROOHFWLRQ dan diperbanyak dahulu.

Banyaknya aksesi yang direjuvenasi memungkinkan terjadinya percampuran antara satu aksesi dengan aksesi yang lain selain campuran yang disebabkan oleh bahan lain selain benih. Campuran dengan bahan lain selain benih akan lebih mudah dipisahkan dari benihnya, namun campuran antar benih akan sangat sulit dipisahkan apabila tidak terdapat ciri khusus dari benih yang tercampur

WHUVHEXW8QWXNPHPEHGDNDQDQWDUDEHQLKVDWXGHQJDQ

benih lainnya, diperlukan karakter yang dapat dilihat secara visual pada benih tersebut. Karakter semacam ini biasanya merupakan karakter kualitatif yang tidak berubah dengan berubahnya kondisi lingkungan. Karakter kuantitatif yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tidak dapat menjadi penciri suatu aksesi karena perubahan penampilan suatu genotipe akan mengaburkan penilaian suaktu aksesi. Oleh karena itu dalam rejuvenasi plasma nutfah, karakter kuantitatif memegang peranan penting sebagai identitas yang melekat pada suatu aksesi.

Penelitian bertujuan untuk memperbaharui benih dan mengarakterisasi plasma nutfah kedelai yang telah lama disimpan di koleksi plasma nutfah kedelai Balitkabi.

BAHAN DAN CARA KERJA

Penelitian dilaksanakan dengan dua kali tanam di Kebun Percobaan Jambegede pada bulan April 2006– Januari 2007. Penanaman pertama dilakukan pada bulan April 2006, sedangkan penamanan kedua dilakukan pada bulan September 2006. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan dua ulangan. Setiap aksesi ditanam pada petakan seluas 0,8 × 3,5 m dengan jarak tanam 10 × 40 cm dan dua tanaman per rumpun.10 × 40 cm dan dua tanaman per rumpun. Pupuk diaplikasikan sebelum tanam dengan dosis 50 kg

8UHDNJ63GDQNJ.&OSHUKD3HQ\LDQJDQJXOPD

pada umur 14 dan 28 Hari Setelah Tanam (HST). Pengairan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pengendalian hama/ penyakit dilakukan secara intensif dengan menyemprot berkala lima hari sekali.

3DQHQGLODNXNDQVHWHODKWDQDPDQPDVDN¿VLRORJLV

polong kuning/coklat, dan daun sudah gugur. Sebelum tanaman dipanen diambil sampel 3 rumpun/plot dan kemudian tanaman plot dipanen dengan sabit agar tidak terbawa tanah/akar. Tanaman setiap plot dimasukkan dalam karung dan diberi label. Penjemuran berangkasan tanaman dilakukan secepatnya sampai kering, setelah cukup kering dilakukan pembijian pada siang hari (cuaca panas). Kemudian biji ditampi hingga bersih dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong kain/kertas. Hasil biji yang diperoleh dijemur kembali 2–3 hari dan dilakukan penimbangan.

Pengamatan dilakukan pada jumlah tanaman panen, tipe tanaman (diterminate, semi, dan inditerminate), umur 50%

EHUEXQJDXPXUPDVDN¿VLRORJLVSDQHQZDUQDKLSRNRWLO

warna bunga, warna bulu, warna daun, warna kulit biji, warna hilum, tinggi tanaman, jumlah cabang, bobot 100 biji, dan hasil biji/plot.

HASIL

Konservasi dan karakterisasi plasma nutfah kedelai dilakukan di Kebun Percobaan Jambegede. Penanaman

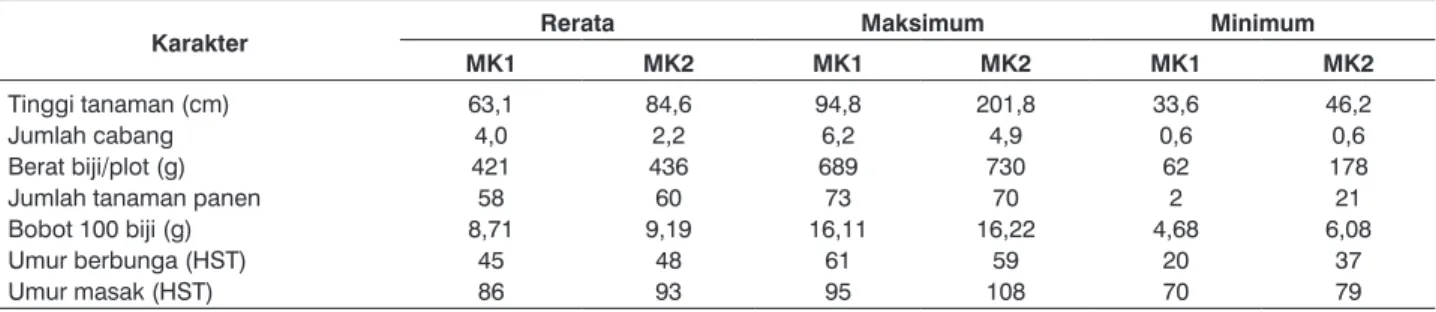

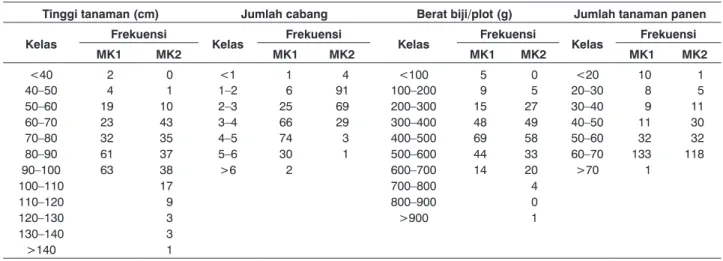

dilakukan dua kali tanam, yaitu pada MK1 dan MK2 2006. Pada MK1 ditanam sebanyak 204 aksesi plasma nutfah kedelai, sedangkan pada MK2 ditanam 198 aksesi plasma nutfah kedelai. Penampilan 204 dan 198 aksesi tersebut sangat beragam, yang ditunjukkan oleh beragamnya karakter kuantitatif dan kualitatif yang diamati (Tabel 1–5). Pada karakter tinggi tanaman, keragaman yang tinggi ditunjukkan dengan kisaran yang sangat jauh antar-aksesi yang ditanam, baik pada MK1 maupun MK2 dengan kisaran 33,6–94,8 cm dan 46,2–201,8 cm serta rerata 63,1 cm dan 84,6 cm (Tabel 1). Pada MK1 aksesi kedelai yang memiliki tinggi lebih dari 90 cm lebih dominan diikuti oleh aksesi dengan tinggi 80–90 cm, sedangkan pada MK2 penampilan tinggi tanaman lebih banyak pada kisaran 60–70 cm (Tabel 2). Jumlah cabang juga cukup beragam dengan kisaran 1–6 dan rerata 4 cabang per tanaman pada MK1, sedangkan pada MK2 memiliki kisaran 0,6–4,9 dan rerata 2,2 cabang per tanaman.

Keragaman berat biji/plot dan bobot 100 biji menggambarkan beragamnya hasil biji dan ukuran biji plasma nutfah kedelai yang ditanam. Pada kedua karakter tersebut kisarannya berturut-turut 0–689 gram dan 0–16 gram pada MK1, sedangkan pada MK2 berkisar 178–730 gram dan 6,08–16,22 gram (Tabel 1). Pada MK1 dan MK2 jumlah aksesi terbanyak menghasilkan biji 400–500 gram. Namun untuk karakter ukuran biji pada MK1 keragaman aksesi plasma nutfah yang ditanam berbeda dengan MK2 di mana berturut-turut 7–8 gram/100 biji dan ukuran biji 8–9 gram/100 biji (Tabel 3). Terdapatnya nilai minimum 0 gram berarti bahwa aksesi yang ditanam tidak berhasil tumbuh karena viabilitas biji sudah sangat menurun. Aksesi semacam ini perlu diperbanyak di pot terlebih dahulu sebelum ditanam di lapang, agar diperoleh biji dengan viabilitas yang tinggi. Rendahnya viabilitas biji yang ditanam juga dapat dilihat dari kisaran jumlah tanaman panen, yaitu 2–73 tanaman/plot pada MK1 dan 21–70 tanaman/plot pada MK2 (Tabel 1) dengan 27 aksesi yang

Tabel 1. Kisaran tinggi tanaman, jumlah cabang, berat biji/plot, jumlah tanaman panen, bobot 100 biji, umur berbunga, dan umur masak dari 204 (MK1) dan 198 (MK2) plasma nutfah kedelai, Jambegede 2006

Karakter Rerata Maksimum Minimum

MK1 MK2 MK1 MK2 MK1 MK2

Tinggi tanaman (cm) 63,1 84,6 94,8 201,8 33,6 46,2

Jumlah cabang 4,0 2,2 6,2 4,9 0,6 0,6

Berat biji/plot (g) 421 436 689 730 62 178

Jumlah tanaman panen 58 60 73 70 2 21

Bobot 100 biji (g) 8,71 9,19 16,11 16,22 4,68 6,08

Umur berbunga (HST) 45 48 61 59 20 37

jumlah tanaman panennya kurang dari 40 tanaman/plot dan 17 tanaman/plot pada MK2 (Tabel 2).

8PXUEHUEXQJDGDQXPXUPDVDNEHUWXUXWWXUXWEHUNLVDU

20–61 HST dan 70–95 HST pada MK1, serta 37–59 HST dan 79–108 HST pada MK2. Terdapat tiga aksesi yang memiliki umur sangat genjah (Tabel 3). Ketiga aksesi ini dapat digunakan sebagai sumber gen dalam perakitan kedelai berumur sangat genjah.

Karakter kualitatif merupakan karakter yang paling penting dalam konservasi plasma nutfah karena karakter ini dapat memberikan kepastian identitas dan kemurnian aksesi plasma nutfah yang direjuvenasi. Kombinasi dari berbagai karakter kualitatif akan menegaskan identitas dari aksesi plasma nutfah sehingga tidak terjadi kekeliruan dengan aksesi lain. Dari 204 dan 198 plasma nutfah kedelai yang ditanam pada MK1 dan MK2, aksesi yang memiliki warna hipokotil dan warna bunga ungu lebih banyak daripada

Tabel 2. Frekuensi tinggi tanaman, jumlah cabang, berat biji/plot, dan jumlah tanaman panen dari 204 (MK1) dan 198 (MK2) plasma nutfah kedelai, Jambegede 2006

Tinggi tanaman (cm) Jumlah cabang Berat biji/plot (g) Jumlah tanaman panen

Kelas Frekuensi Kelas Frekuensi Kelas Frekuensi Kelas Frekuensi

MK1 MK2 MK1 MK2 MK1 MK2 MK1 MK2 <40 2 0 <1 1 4 <100 5 0 <20 10 1 40–50 4 1 1–2 6 91 100–200 9 5 20–30 8 5 50–60 19 10 2–3 25 69 200–300 15 27 30–40 9 11 60–70 23 43 3–4 66 29 300–400 48 49 40–50 11 30 70–80 32 35 4–5 74 3 400–500 69 58 50–60 32 32 80–90 61 37 5–6 30 1 500–600 44 33 60–70 133 118 90–100 63 38 >6 2 600–700 14 20 >70 1 100–110 17 700–800 4 110–120 9 800–900 0 120–130 3 >900 1 130–140 3 >140 1

Tabel 3. Bobot 100 biji, umur berbunga, dan umur masak dari 204 (MK1) dan 198 (MK2) plasma nutfah kedelai, Jambegede 2006

Bobot 100 biji (g) Frekuensi Umur berbunga (hari)

Frekuensi Umur masak (hari) Frekuensi MK1 MK2 MK1 MK2 MK1 MK2 <5 2 <30 1 0 <70 3 0 5–6 3 30–40 50 4 70–80 25 2 6–7 30 13 40–50 109 129 80–90 140 55 7–8 58 37 50–60 43 61 >90 36 118 8–9 38 59 >60 1 3 22 9–10 28 36 10–11 20 24 11–12 9 12 12–13 10 8 13–14 1 4 14–15 3 3 15–16 1 0 >16 1 1

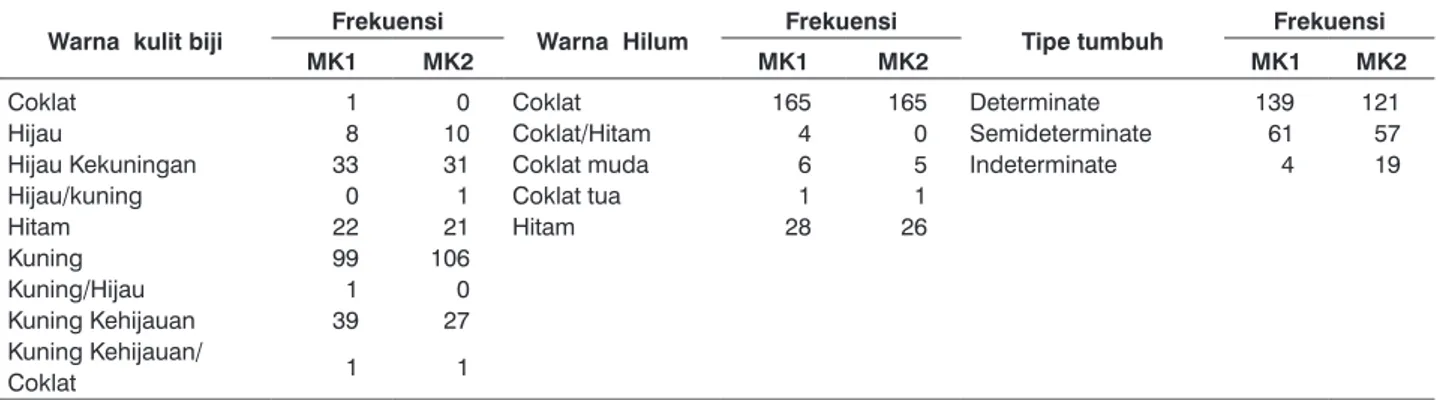

aksesi yang memiliki warna hipokotil dan warna bunga putih (Tabel 4). Warna daun dari 204 aksesi plasma nutfah kedelai yang ditanam pada MK1 sebanyak 101 aksesi berwarna hijau muda, begitu pula pada MK2 warna daun lebih didominasi warna hijau muda, yaitu sebanyak 110 aksesi (Tabel 4). Pada karakter warna bulu, lebih banyak aksesi yang memiliki bulu berwarna coklat baik pada MK1 maupun MK2 (177 dan 174 aksesi).

PEMBAHASAN

Konservasi plasma nutfah kedelai dilakukan dengan rejuvinasi untuk mempertahankan benih kedelai sehingga kondisi vigor dan viabilitas benih tetap baik, dan dapat digunakan untuk sumber gen dalam perakitan varietas unggul. Hal ini diperlukan karena benih kedelai cepat mengalami kemunduran viabilitas akibat dari penyimpanan

karena terjadinya penurunan kadar fosfolipid, protein

PHPEUDQIRVIRUDQRUJDQLNPLWRNRQGULDDNWLYLWDVVSHVL¿N

suksinat dehidrogenase dan sitokrom oksidase (Tatipata

HWDO., 2004). Struktur sel biji juga berpengaruh padaStruktur sel biji juga berpengaruh pada viabilitas benih, di mana benih kedelai yang tidakYLDEOH banyak disebabkan oleh rusaknya struktur sel dari sistem membran biji (KrishnanHWDO6HODLQIDNWRU¿VLRORJLV dan anatomi biji, secara tidak langsung viabilitas juga dipengaruhi oleh cuaca pada saat kedelai di lapang (TeKrony

HWDO., 1980). Cuaca ini akan berpengaruh pada komponen pembentuk biji dan struktur sel biji.

Keragaman fenotipik plasma nutfah kedelai koleksi Balitkabi tergolong tinggi dengan dicirikan oleh beragamnya karakter kuantitatif dan kualitatif yang diamati. Beragamnya karakter kuantitatif sangat menguntungkan untuk bahan pemuliaan tanaman kedelai, begitu pula keragaman karakter kualitatif dapat mencirikan identitas suatu aksesi sehingga dapat terhindar dari percampuran antar aksesi. Keragaman hasil biji per petak yang berkisar 62–689 g/petak pada MK1 dan 178–730 g/petak pada MK2, mengindikasikan bahwa keragaman fenotipik hasil biji kedelai tergolong tinggi. Namun demikian keragaman genetik koleksi plasma nutfah ini diduga tergolong sempit karena sebagian besar merupakan aksesi yang berasal dari $VLDQ9HJHWDEOH

5HVHDUFK$QGGHYHORSPHQW&HQWHU (AVRDC) (ILETRI, 2006) danODQGUDFHVIndonesia di mana Indonesia bukan merupakanFHQWHURIRULJLQkedelai.

Tabel 4. Frekuensi warna hipokotil, warna bunga, warna daun, dan warna bulu dari 204 (MK1) serta 198 (MK2) plasma nutfah kedelai, Jambegede 2006 Warna hipokotil Frekuensi Warna Bunga Frekuensi

Warna Daun Frekuensi Warna bulu

Frekuensi

MK1 MK2 MK1 MK2 MK1 MK2 MK1 MK2

Hijau 21 19 Putih 21 19 Hijau 30 29 Coklat 177 174

Hijau-ungu 3 2 Putih-ungu 3 2 Hijau muda 101 110 Putih 27 23

Ungu 177 170 Ungu 177 170 Hijau tua 73 58

Ungu-hijau 3 6 Ungu-putih 3 6

Tabel 5. Frekuensi warna kulit biji, warna hilum, dan tipe tumbuh dari 204 (MK1) serta 198 (MK2) plasma nutfah kedelai, Jambegede 2006

Warna kulit biji Frekuensi Warna Hilum Frekuensi Tipe tumbuh Frekuensi

MK1 MK2 MK1 MK2 MK1 MK2

Coklat 1 0 Coklat 165 165 Determinate 139 121

Hijau 8 10 Coklat/Hitam 4 0 Semideterminate 61 57

Hijau Kekuningan 33 31 Coklat muda 6 5 Indeterminate 4 19

Hijau/kuning 0 1 Coklat tua 1 1

Hitam 22 21 Hitam 28 26 Kuning 99 106 Kuning/Hijau 1 0 Kuning Kehijauan 39 27 Kuning Kehijauan/ Coklat 1 1

Hasil biji kedelai berumur genjah biasanya lebih rendah daripada kedelai berumur dalam karena terkait dengan lamanya pengisian polong. Durasi antara umur berbunga dengan umur masak merupakan durasi untuk pengisian polong. Oleh karena itu, kedelai dengan durasi yang relatif lama memungkinkan kedelai memberikan hasil yang lebih tinggi daripada kedelai yang memiliki durasi pengisian polong lebih singkat (GuffyHWDO., 1992). Karakter tersebut dapat dijadikan kriteria seleksi untuk mendapatkan kedelai dengan potensi hasil tinggi karena terdapat korelasi yang tinggi antara laju pengisian polong dengan bobot biji kedelai (SutoroHWDO., 2008).

Aksesi dengan warna hipokotil ungu akan memiliki warna bunga ungu sedangkan aksesi dengan warna hipokotil putih akan memiliki warna bunga putih (Tabel 4). Hal ini terjadi karena adanya pautan gen antara warna hipokotil dengan warna bunga yang disebabkan oleh pengaruh pleiotropi (Reyes, 1990), karena setiap aksesi yang memiliki warna hipokotil putih selalu memiliki warna bunga putih (Taylor dan Caviness, 1982). Demikian juga dengan aksesi yang memiliki warna hipokotil ungu selalu memiliki warna bunga ungu juga. Di samping pautan pada hipokotil dan warna bunga, Reyes (1990) juga melaporkan adanya asosiasi antara warna bulu dan warna hilum. Pada karakter

GHQJDQSDXWDQJHQVHSHUWLLWXLGHQWL¿NDVLDNVHVLDNDQVXOLW

apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan identitas suatu aksesi plasma nutfah. Oleh karena itu penetapan suatu

aksesi perlu dicek kembali dengan karakter kualitatif lain yang tidak mengalami pautan gen, yaitu warna daun, biji, dan hilum, serta tipe tumbuhnya.

Warna kulit biji juga merupakan karakter yang sangat penting bagi identitas suatu aksesi kedelai. Di samping itu kulit biji juga merupakan karakter komersial (Todd dan Vodkin, 1993) karena biasanya petani dan industri berbahan baku kedelai lebih menyukai kedelai dengan warna kuning untuk industri tahu dan tempe, dan warna hitam untuk industri kecap. Warna kuning muncul apabila tidak ada pigmenDQWKRF\DQLQ, di mana sifat ini dikendalikan oleh gen dominan (Todd dan Vodkin, 1993). Dari 204 dan 198 aksesi yang direjuvenasi pada MK1 dan MK2, berturut-turut sebanyak 99 dan 106 aksesi memiliki warna biji kuning, sedangkan aksesi yang memiliki warna hitam ada 22 dan 21 aksesi (Tabel 5). Beberapa aksesi masih memiliki warna campuran sehingga perlu adanya pemisahan menjadi aksesi baru agar tidak terjadi erosi genetik akibat penanganan pasca panen yang salah. Erosi genetik dapat terjadi dari hilangnya habitat, fragmentasi, dan koleksi biji yang

VDQJDWVHGLNLW86'$6HODLQLWXSHPLVDKDQLQLMXJD

memungkinkan kemurnian aksesi yang diperlukan pada saat evaluasi untuk karakter ketahanan atau kualitas biji.

KEPUSTAKAAN

Guffy RD, Vasilas BL, and Hesketh JD, 1992. Nitrogen Partitioning and net photosynthesis in soybean genotypes differing in

VHHG¿OOLQJGXUDWLRQDQG1VRXUFH%LRWURQLFV21: 1–10. Hodgkin T, 2006. Some current issues in the conservation and

use of plant genetic resources. International Plant Genetic

Resources Institute, 00145 Rome, Italy. http://www. ipgri.cgiar.org/publications/HTMLPublications/675/ch2. htm#TopOfPage (Accessed at 16 January 2007).

ILETRI, 2006. Germplasm Catalogue of Soybean (*O\FLQH PD[(L.) Merrill). Indonesian Legume and Tuber Crops Research Institute. Malang.Malang.

Krishnan P, Joshi DK, Nagarajan S, and Moharir AV, 2004. Characterization of germinating and non-viable soybean seeds by nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. 6HHG6FLHQFH5HVHDUFK14: 355–362.

5H\HV0(&*HQHWLFLQWHUUHODWLRQVKLSVRIVRPHTXDQWLWDWLYH DQGTXDOLWDWLYHWUDLWVLQ&0î$*6)SRSXODWLRQ

of soybean. ARC Training. Report 1990.

http://www.arc-DYUGFRUJSGIB¿OHV0HOTXLDGHV1SGf (Diakses 21 Oktober 2009).

Sutoro, Dewi N, dan Setyowati M, 2008. Hubungan SifatHubungan Sifat

0RUIR¿VLRORJLV7DQDPDQGHQJDQ+DVLO.HGHODL3HQHOLWLDQ 3HUWDQLDQ7DQDPDQ3DQJDQ27: 185–190.

Tatipata A, Yudono P, Aziz-Purwantoro, Mangoendidjojo W,

.DMLDQDVSHN¿VLRORJLGDQELRNLPLDGHWHULRUDVLEHQLK

kedelai dalam penyimpanan.,OPX3HUWDQLDQ11: 76–87. Taylor BH and Caviness CE, 1982. Hilum color variation in

soybean seed with imperfect black genotype.&URS6FL 22: 682–683.

7H.URQ\'0(JOL'%DQG3KLOOLSV$'(IIHFWRI¿HOG

weathering on the viability and vigor of soybean seed. $JURQ-72: 749–75.

Todd JT and Vodkin LO, 1993. Pigmented soybean (*O\FLQH PD[) seed coats accumulate proanthocyanidins during development. Plant Physiol. 102: 663–670.

86'$:KDWLVJHQHWLFHURVLRQDQGKRZFDQLWEHPHQDJHG" KWWSZZZJUFSXFGDYLVHGXSURMHFWV*HQHWLF)DFWVKHHWV