4 2.1 Lignoselulosa

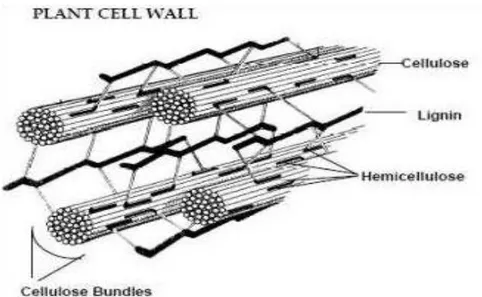

Lignoselulosa merupakan biomassa yang berasal dari tanaman dengan komponen utama lignin, hemiselulosa dan selulosa. Ketersediaannya yang cukup melimpah, terutama sebagai limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan, menjadikan bahan ini berpotensi sebagai salah satu sumber energi melalui proses konversi baik proses fisika, kimia maupun biologis. Lignoselulosa mengandung tiga komponen penyusun utama yaitu lignin (10-25%), hemiselulosa (20-35%), dan selulosa (35-50%) (Lynd et al., 2002). Di alam, biasanya komponen utama penyusun lignoselulosa membentuk kerangka utama dinding sel tumbuhan (Holtzapple et al., 2003).

Gambar 1. Selulosa, lignin dan hemiselulosa yang saling berikatan pada dinding sel tumbuhan (Holtzapple et al., 2003).

2.2 Lignin

Lignin merupakan zat organik yang memiliki polimer banyak dan merupakan hal yang penting dalam dunia tumbuhan. Lignin adalah polimer berkadar aromatik-fenolik yang tinggi, berwarna kecoklatan, dan relatif lebih mudah teroksidasi. Lignin tersusun atas jaringan polimer fenolik yang berfungsi merekatkan serat selulosa dan hemiselulosa sehingga menjadi sangat kuat (Sun and Cheng, 2002). Struktur kimia lignin sangat kompleks dan tidak berpola sama.

Gugus aromatik ditemukan pada lignin, yang saling dihubungkan dengan rantai alifatik, yang terdiri dari dua sampai tiga karbon. Proses pirolisis lignin menghasilkan senyawa kimia aromatis berupa fenol, terutama kresol.

Gambar 2. Satuan penyusun lignin (Sixta, 2006).

2.3 Hemiselulosa

Hemiselulosa merupakan polisakarida yang mempunyai berat molekul lebih kecil daripada selulosa. Hemiselulosa tersusun dari bermacam-macam jenis gula. Lima gula netral, yaitu glukosa, mannosa, galaktosa (heksosan), xilosa dan arabinosa (pentosan) merupakan konstituen utama hemiselulosa (Fengel and Wegener, 1995). Rantai utama hemiselulosa dapat terdiri hanya satu jenis monomer (homopolimer), seperti xilan, atau terdiri atas dua jenis atau lebih monomer (heteropolimer), seperti glukomannan.

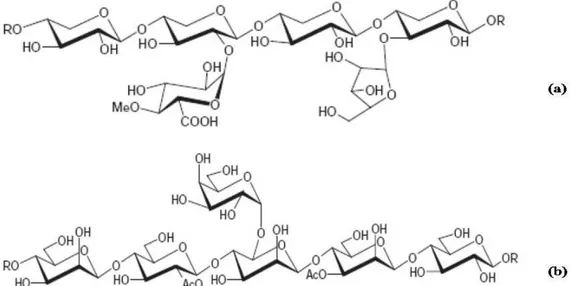

Gambar 3. Struktur xilan (a) dan glukomannan (b) yang merupakan hemiselulosa dominan pada tumbuhan (Sixta, 2006).

2.4 Selulosa

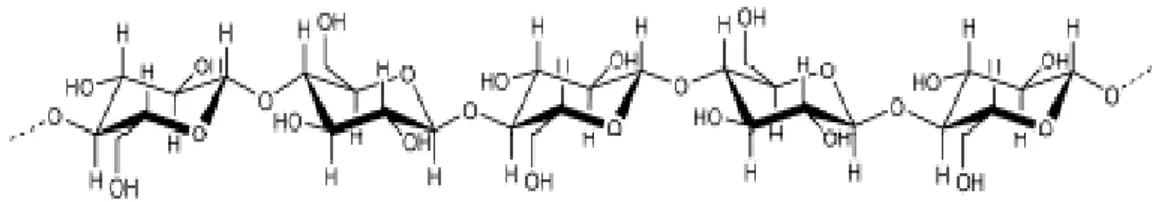

Jumlah selulosa di alam sangat berlimpah sebagai sisa tanaman atau dalam bentuk sisa pertanian seperti jerami padi, kulit jagung, gandum, kulit tebu dan tumbuhan lainnya (Han and Chen, 2007). Komposisi selulosa berkisar antara 35-50% dari komposisi total penyusun dinding sel tumbuhan (Koolman, 2001). Selulosa (C6H10O5)n adalah polimer glukosa yang berbentuk rantai linier dan

dihubungkan oleh ikatan β-1,4 glikosidik. Struktur yang linier menyebabkan selulosa bersifat kristalin dan tidak mudah larut. Selulosa tidak mudah didegradasi secara kimia maupun mekanis.

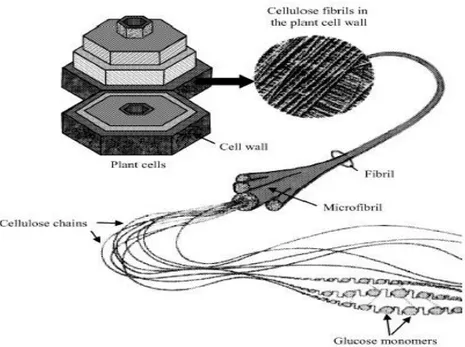

Unit penyusun selulosa adalah selobiosa karena unit keterulangan dalam molekul selulosa adalah dua unit gula (D-glukosa). Polimer rantai panjang selulosa terikat bersama oleh ikatan hidrogen dan ikatan van der Walls, yang mana menyebabkan selulosa terpaket dalam mikrofibril. Mikrofibril selulosa memiliki bagian kristalin yang besar (2/3 dari total selulosa) dan bagian terkecil yang tak berbentuk (amorphous). Semakin kristalin selulosa, akan semakin susah selulosa tersebut untuk terlarut dan terdegradasi (Mussatto and Teixeira, 2010).

Gambar 4. Struktur selulosa (Yuanisa, 2015).

Rantai selulosa terdiri dari satuan glukosa anhidrida yang saling berikatan melalui atom karbon pertama dan ke empat. Ikatan yang terjadi adalah ikatan ß-1,4-glikosidik. Secara alamiah molekul-molekul selulosa tersusun dalam bentuk fibril-fibril yang terdiri dari beberapa molekul selulosa yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Fibril-fibril ini membentuk struktur kristal yang dibungkus oleh lignin. Komposisi kimia dan struktur yang demikian membuat kebanyakan bahan yang mengandung selulosa bersifat kuat dan keras. Sifat kuat dan keras yang dimiliki oleh sebagian besar bahan berselulosa membuat bahan tersebut tahan terhadap peruraian secara enzimatik.

Gambar 5. Kumpulan rantai selulosa dalam mikrofibril yang membentuk dinding sel tanaman (Djerbi et al., 2005).

2.5 Degradasi Selulosa

Degradasi adalah suatu reaksi perubahan kimia atau peruraian suatu senyawa atau molekul menjadi senyawa atau molekul yang lebih sederhana. Misalnya, penguraian polisakarida selulosa menjadi monosakarida (glukosa). Proses penguraian selulosa secara alami memerlukan bantuan mikroorganisme (bakteri selulolitik) yang mengeluarkan enzim selulase. Selulosa dihidrolisis oleh enzim selulase dengan memotong ikatan 1,4 β-glukosida pada rantai panjang selulosa. Selulosa pada lingkungan aerobik akan terurai menjadi glukosa dan karbondioksida yang akan bergabung ke dalam sel yang sedang tumbuh, sedangkan selulosa pada lingkungan anaerobik akan terurai menjadi alkohol dan asam organik (Prihatiningrum, 2002).

Proses degradasi selulosa dapat dilakukan secara enzimatik dengan bantuan mikroorganisme. Bakteri merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang mampu mendegradasi selulosa dan memiliki kelimpahan terbanyak di alam dibanding mikroorganisme lainnya (Hasibuan, 2009). Setiap bakteri mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam mendegradasi selulosa tergantung pada karakteristik bakteri tersebut.

Bakteri memiliki kecendrungan untuk mendegradasi selulosa dan kemampuan ini dimiliki oleh hampir semua bakteri pendegradasi selulosa baik

secara aerob maupun anaerob (Glazer and Nikaido, 2007). Sebagian besar spesies bakteri aerob ditemukan di dalam tanah. Beberapa bakteri pada kondisi aerob yang mampu untuk mendegradasi selulosa diantaranya Acinetobacter junii, A. amitratus, A. cellulolyticus, Anoxybacillus sp, Bacillus subtilis, B. pumilus, B. licheniformis, B. amyloliquefaciens, B. circulans, B. flexus, Bacteroides sp, Cellulomonas biazotea, Cellvibrio gilvus, Eubacterium cellulosolvens, Geobacillus sp, Microbispora bispora, Paenibacillus curdlanolyticus, Pseudomonas cellulose, Salinivibrio sp, Rhodothermus marinus (Kuhad et al., 2011).

Faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi antara lain : a) Substrat

Ukuran dan komponen senyawa yang menyusun substrat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi degradasi. Degradasi akan berlangsung lebih cepat bila ukuran substrat lebih kecil dan senyawa penyusunannya lebih sederhana. Sebaliknya, jika ukuran substrat lebih besar dan senyawa penyusunannya lebih kompleks dibutuhkan waktu lebih lama untuk mendegradasinya.

b) Sumber nitrogen

Nitrogen diperlukan karena dapat mempengaruhi aktivitas bakteri untuk menghasilkan enzim ekstraseluler. Bahan yang digunakan sebagai sumber nitrogen adalah ammonium nitrat, ammonium sulfat dan urea. Jika enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh enzim banyak, maka degradasi akan berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, jika enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh bakteri sedikit, maka degradasi akan berlangsung lebih lama.

c) pH

pH aktivitas enzim sangat penting untuk proses degradasi, karena enzim-enzim tertentu hanya akan mengurai suatu substrat sesuai aktivitasnya pada pH tertentu. Jika pH sesuai dengan aktivitas enzim, maka kerja enzim ekstraseluler untuk mendegradasi substrat akan optimal.

d) Suhu

Selain pH, suhu juga mempengaruhi kerja enzim untuk mendegradasi substrat. Peningkatan suhu menyebabkan energi kinetik pada molekul substrat dan

enzim meningkat, sehingga degradasi juga meningkat. Namun suhu yang terlalu tinggi menyebabkan rusaknya enzim yang disebut denaturasi, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat kerja enzim. Bila kerja terhambat atau struktur enzim rusak maka degradasi tidak dapat berlangsung dengan baik.

2.6 Bakteri Selulolitik

Mikroorganisme yang mampu mendegradasi selulosa dinamakan mikroorganisme selulolitik. Bakteri yang dapat mendegradasi selulosa disebut juga bakteri selulolitik. Beberapa genus bakteri selulolitik adalah Clostridium, Cellulomonas, Bacillus, Thermomonospora, Ruminococcus, Bacteroides, Acetivibrio, Misrobispora, dan Streptomyces yang dapat memproduksi enzim selulase secara efektif (Saratale et al., 2012). Bakteri selulolitik memiliki kemampuan dalam menghidrolisis bahan-bahan dari alam yang mengandung selulosa menjadi produk yang lebih sederhana (Marganingtyas, 2011).

Bakteri selulolitik dapat mendegradasi molekul komplek pada substrat tidak larut dalam air dengan menggunakan berbagai enzim melalui berbagai cara dalam memutuskan bagian yang berbeda di dalam substrat. Pemanfaatan bakteri selulolitik sebagai penghasil enzim selulase digunakan untuk menghidrolisis selulosa karena bakteri tersebut menghasilkan enzim selulase sebagai respon terhadap adanya selulosa pada lingkungannya. Proses perombakkan secara enzimatis terjadi dengan adanya enzim selulase sebagai agen perombak yang bersifat spesifik untuk menghidrolisis ikatan β-(1,4)-glikosidik, rantai selulosa dan derivatnya (Ambriyanto, 2010). Hidrolisis sempurna selulosa akan menghasilkan monomer selulosa yaitu glukosa, sedangkan hidrolisis tidak sempurna akan menghasilkan disakarida dari selulosa yaitu selobiosa (Fan et al., 1982).

2.7 Enzim Selulase

Enzim selulase adalah enzim ekstraseluler yang dihasilkan di dalam sel kemudian dikeluarkan ke medium pertumbuhannya. Enzim selulase dapat dihasilkan oleh bakteri dan fungi. Enzim selulase diproduksi untuk mengkatalis

pemecahan selulosa menjadi glukosa dengan pemutusan ikatan β-1,4-glukosidik yang terdapat pada selulosa (Kurniawan, 2014). Proses hidrolisis selulosa oleh mikroorganisme terjadi di luar sel dan enzim selulase yang dihasilkan merupakan enzim ekstraseluler. Selulase dapat diaplikasikan untuk memperhalus bubur kertas pada industri kertas, menjaga warna kain agar tetap cemerlang pada industri tekstil, meningkatkan kualitas pada industri pangan, sebagai dekomposer bahan-bahan organik, meningkatkan nutrisi pakan ternak, berperan penting dalam biokonversi selulosa menjadi berbagai komoditas senyawa kimia dan dapat mengurangi dampak negatif dari polusi limbah terhadap lingkungan (Hartanti, 2010).

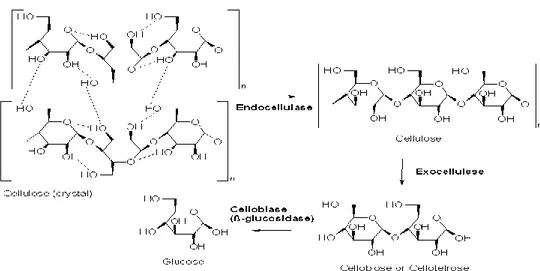

Enzim selulase dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu endo-β-1,4-glukonase (CMCase, Cx selulase endoselulase, atau carboxymethyl cellulase), ekso-1,4-glukonase (aviselase, selobiohidrolase, C1 selulase), dan β-1,4-glukosidase atau selobiase (Meryandini et al., 2009). Ketiga komponen enzim tersebut bekerjasama dalam menghidrolisis selulosa yang tidak dapat larut menjadi glukosa (Fikrinda, 2000).

Enzim selulase atau enzim yang dikenal dengan nama sistematik β-1,4 glukan-4-glukano hidrolase adalah enzim yang dapat menghidrolisis selulosa dengan memutus ikatan glikosidik β-1,4 dalam selulosa, selodektrin, selobiosa, dan turunan selulosa lainnya menjadi gula sederhana atau glukosa. Sistem pemecahan selulosa menjadi glukosa terdiri atas tiga jenis enzim selulase yaitu endo-β-1,4-glukonase, ekso-β-1,4-glukonase, dan β-glukosidase (Silva et al., 2005). Proses pemecahan selulosa oleh enzim selulase ditunjukkan pada (Gambar 6).

Gambar 6 memperlihatkan tahap-tahap pemecahan selulosa oleh kompleks enzim selulase (endoglukonase, eksoglukonase, dan β-glukosidase). Tahap pertama, enzim endoglukonase menyerang daerah amorf dari selulosa secara acak dan membentuk makin banyak ujung-ujung nonpereduksi yang memudahkan kerja eksoglukonase. Enzim eksoglukonase selanjutnya menghidrolisis daerah kristal dari selulosa dengan membebaskan dua unit glukosa. Kerja sama kedua enzim ini menghasilkan unit-unit sakarida yang lebih kecil yang selanjutnya dihidrolisis oleh β-glukosidase menghasilkan glukosa.

Gambar 6. Skema tahapan pemecahan selulosa (Karmakar and Ray, 2011).

2.8 Media Isolasi

Media yang digunakan dalam isolasi bakteri selulolitik dinamakan medium selulolitik. Media tersebut merupakan campuran garam-garam mineral dan CMC (Carboxy Metil Cellulosa) yang berfungsi sebagai sumber karbon. CMC merupakan substrat yang umumnya digunakan untuk pengujian aktivitas endoglukanase (Zhang et al., 2006). Substrat CMC memiliki kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan selulosa lainnya, sehingga lebih mudah dihidrolisis oleh enzim selulase (Yanuar et al., 2003).

Carboxy Metil Cellulosa (CMC) digunakan sebagai media produksi enzim karena dalam media ini mengandung selulosa yang digunakan sebagai substrat pada reaksi enzimatis. Selain itu, media ini mengandung sumber C, N, dan beberapa mineral lainnya yang diperlukan. Sumber karbon yang berfungsi sebagai sumber energi sel dan unsur utama dalam pembentukkan sel dipenuhi oleh adanya CMC. CMC merupakan substrat terbaik untuk menginduksi sintesis enzim selulolitik ekstraseluler (Alam et al., 2004) dan berdasarkan Narasimha et al (2005), konsentrasi CMC 1% merupakan konsentrasi yang optimum untuk produksi selulase.

Menurut Pratiwi (2008) dalam media pertumbuhan garam-garam mineral seperti KH2PO4 dan MgSO4 digunakan sebagai nutrient untuk membantu

pertumbuhan sel sedangkan logam magnesium pada MgSO4 merupakan kofaktor

bagi aktivitas enzim selulase. Fosfat banyak digunakan dalam pembuatan media. Banyaknya penggunaan fosfat tersebut dikarenakan zat tersebut merupakan bahan

anorganik yang menyangga dalam batas fisiologis yang penting yaitu sekitar netral dan relatif tidak beracun untuk mikroba. Selain itu dalam konsentrasi yang sesuai, fosfat merupkan sumber fosfor yang sangat penting untuk pertumbuhan bakteri tersebut.

Mineral, vitamin dan faktor pertumbuhan lainnya biasanya digunakan untuk mensintesa sel dari substansi sederhana (Cullison, 1979). Beberapa mikro mineral termasuk Fe dan Mn sangat penting dalam nutrisi mikroorganisme. Peningkatan aktivitas mikroorganisme dalam mencerna substrat bila ditambahkan Fe dan Mn menunjukkan bahwa minera-mineral ini memainkan suatu peranan dalam metabolisme pencernaan substrat oleh mikroba (Hungate, 1966).

2.9 Uji Degradasi Selulosa

Uji bakteri selulolitik (penghasil selulase) secara kualitatif (skrining) dilakukan untuk menyeleksi dan mengetahui kemampuan isolat bakteri dalam menghasilkan enzim selulase. Coughlan (1990) menyatakan bahwa analisis kualitatif aktivitas bakteri selulolitik dapat dilakukan pengukuran zona bening yang terbentuk disekitar koloni. Pembentukkan zona bening menunjukkan bahwa selulosa yang terdapat dalam media dihidrolisis oleh enzim selulase menjadi senyawa sederhana yaitu selobiosa yang kemudian disederhanakan menjadi dua molekul glukosa (Perez et al., 2002).

Uji Gram’s Iodine merupakan salah satu metode skrining dengan menguji aktivitas selulolitik secara kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri selulolitik. Metode ini sering digunakan untuk menyeleksi mikroorganisme dalam mendegradasi polisakarida secara sederhana, cepat dan biaya yang efisien (Jo et al., 2011). Isolat yang digunakan dalam pengujian Gram’s Iodine adalah isolat terbaik hasil isolasi yang mampu tumbuh pada media isolasi (Marcon et al., 2006). Reagent yang digunakan dalam uji Gram’s Iodine adalah larutan iodine yang terdiri dari I2 dan KI yang dilarutkan dengan aquades. Uji Gram’s Iodine

diperkuat dengan penggunaan larutan iodine dengan tujuan untuk mewarnai bakteri yang tumbuh pada cawan petri dan dapat menunjukkan warna coklat gelap (Kasana et al., 2008).

Selulosa di alam lebih banyak ditemukan dalam bentuk selulosa kristalin (Fikrinda et al., 2000). Upaya untuk memperoleh isolat bakteri selulolitik yang dapat dimanfaatkan dalam konversi selulosa alam, maka selain aktivitasnya dalam mendegradasi selulosa, isolat bakteri selulolitik juga perlu diuji kemampuannya tumbuh pada substrat yang terdiri dari selulosa kristalin. Kertas saring (filter paper) merupakan salah satu jenis substrat berupa selulosa kristalin yang berikatan dengan lignin membentuk kompleks lignoselulosa yang sulit didegradasi. Untuk mengetahui kemampuan isolat bakteri yang telah diisolasi dalam mengurai selulosa kristalin, maka dapat dilakukan pengujian dengan menumbuhkannya pada medium selulolitik dengan penambahan kertas filter (Whatman no. 1).

2.10 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroba a) Waktu

Pertumbuhan dapat diamati dari meningkatnya jumlah sel. Pertumbuhan mikroba pada umumnya meningkat maksimal selama empat hari. Pada saat mikroba diinkubasi diatas empat hari, lama kelamaan bakteri tidak akan tumbuh karena nutrisi pada medium sudah semakin berkurang dan menyebabkan mikroba tidak bisa tumbuh/mati. Waktu pertumbuhan mikroba dimulai dari beberapa menit, beberapa jam sampai beberapa hari tergantung kecepatan pertumbuhan mikroba pada media dan lamanya inkubasi mikroba (Case et al., 1984).

b) pH

Mikroba mempunyai kemampuan dalam mendegradasi selulosa pada medium selulolitik dan dapat tumbuh pada pH asam dan basa. Pertumbuhan yang paling baik ditunjukkan pada pH tujuh (netral) dibandingkan pH asam dan basa (Wibowo et al., 2012)

c) Sifat mikroorganisme

Kemampuan suatu bahan tertentu bergantung pada komponen mikroorganisme yang diuji dengan bahan tersebut. Yang terpenting adalah spesies mikroorganisme, fase pertumbuhan kultur mikroorganisme, adanya

struktur khusus seperti spora atau kapsul, sejarah pertumbuhan kultur sebelumnya dan jumlah organisme dalam sistem uji (Brock et al., 2003). d) Usia mikroorganisme

Tingkat kerentanan mikroorganisme sangat ditentukan oleh umur biakan mikroorganisme. Pada prinsipnya, kerentanan mikroorganisme yang tinggi yaitu pada fase pertumbuhan eksponensial, sedangkan pada fase stasioner dianggap kurang efektif karena metabolisme sel mikroba tidak terlalu aktif (Brock et al., 2003).