IDENTIFIKASI

Proteus mirabilis

DAN RESISTENSINYA

TERHADAP ANTIBIOTIK IMIPENEM, KLORAMPENIKOL,

SEFOTAKSIM, DAN SIPROFOKSASIN PADA DAGING

AYAM DI KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

OLEH :

MEYBY EKA PUTRI LEMPANG

O111 10 276

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar. Skripsi ini berjudul “Identifikasi Proteus mirabilis dan Resistensinya terhadap Antibiotik Imipenem, Klorampenikol, Sefotaksim, pada Daging Ayam di Kota Makassar“.

Penulisan skripsi ini tidaklah mudah. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan selesai. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr.drh. Lucia Muslimin, M.Sc selaku Ketua Prodi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin serta sebagai Pembimbing Akademik dan juga Pembimbing I dalam penelitian dan penyusunan skripsi. 2. Muh. Akbar Bahar, S.Si. Apt. M.Pharm.Sc. selaku dosen Farmakologi dari

Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin serta Pembimbing II dalam penelitian dan penyusunan skripsi.

3. Dr. Fatma Maruddin S.Pt, MP dan drh. Andi Magfira Satya Apada sebagai pembahas seminar proposal dan seminar hasil penelitian ini.

4. Seluruh Panitia Seminar Proposal, Panitia Seminar Hasil, dan Panitia Ujian Akhir Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

5. Bapak dan Ibu staf pengajar Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atas dukungan moral dan memberikan informasi kepada penulis.

6. Orang tua yang selalu memberikan dukungan doa kepada penulis.

7. Saudara seperjuangan Rozana Pratiwi Salamena yang selalu bersedia membantu di Lab. Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

8. Pak Marcus Lembong sebagai salah satu staf ahli di Lab. Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyajikan skripsi ini dengan baik, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan mengharap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa depan. Besar harapan penulis semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk ilmu kedokteran hewan sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat luas.

Makassar, 1 Desember 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR 1. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1.5 Hipotesis 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Proteus sp. 2.2 Proteus mirabilis 2.3 Daging Ayam

2.4 Mikrobiologis Daging Ayam 2.5 Resistensi Antibiotik

2.6 Alur Penelitian 3 MATERI DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 3.2 Bahan

3.3 Alat

3.4 Jumlah Sampel 3.5 Prosedur Pengujian 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Jumlah Total Bakteri/Total Plate Count (TPC) 4.2 Keberadaan Proteus mirabilis

4.3 Resistensi Isolat Proteus mirabilis terhadap Antimikroba 5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan 5.2 Saran LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA i ii iii iv v vi 1 1 2 2 2 2 3 3 3 5 6 7 9 10 10 10 10 10 11 14 14 16 18 21 21 21 22 26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karakteristik Biokimia Proteus sp. Tabel 2. Karateristik Biokimia Proteus mirabilis

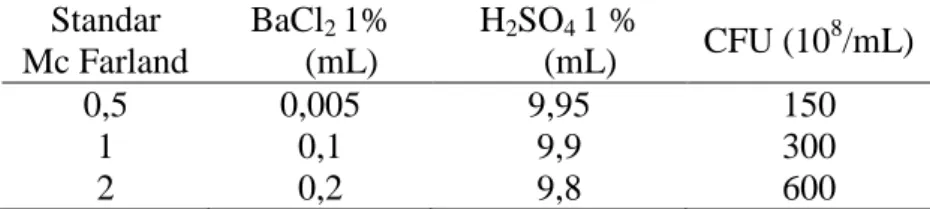

Tabel 3. Persyaratan Tingkat Mutu Fisik Daging Ayam Tabel 4. Kandungan Nutrisi Daging Ayam Per 100 gram Tabel 5. Syarat Mutu Mikrobiologis Daging Ayam Tabel 6. Standar Kekeruhan Mc Farland

Tabel 7. Standar Kepekaan Empat Antibiotik

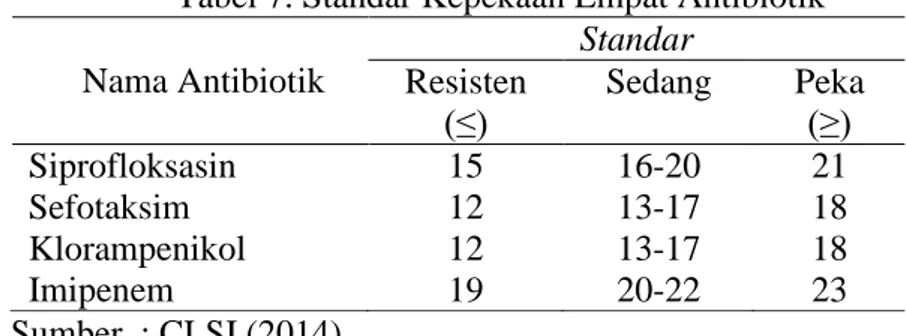

Tabel 8. Hasil TPC Sampel Daging Ayam yang diambil di Enam Pasar Tradisional

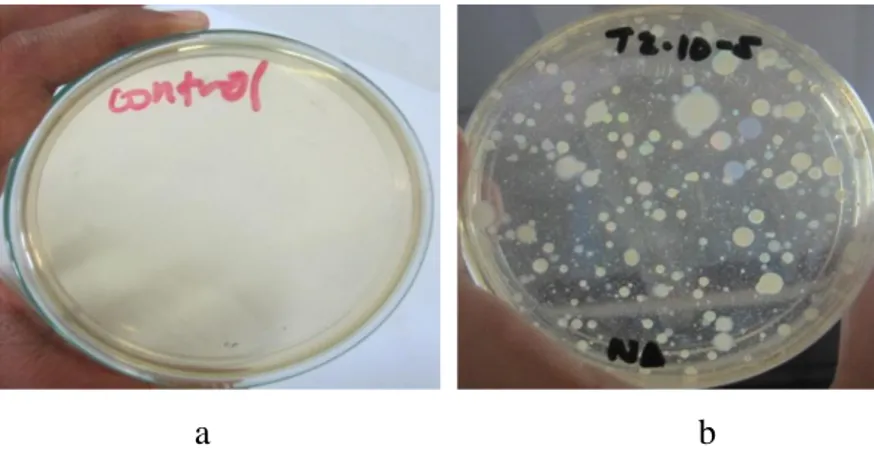

Tabel 9. Hasil Uji 8 Isolat Proteus mirabilis yang ditemukan

3 4 5 6 7 12 13 14 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Uji Biokimia Proteus mirabilis

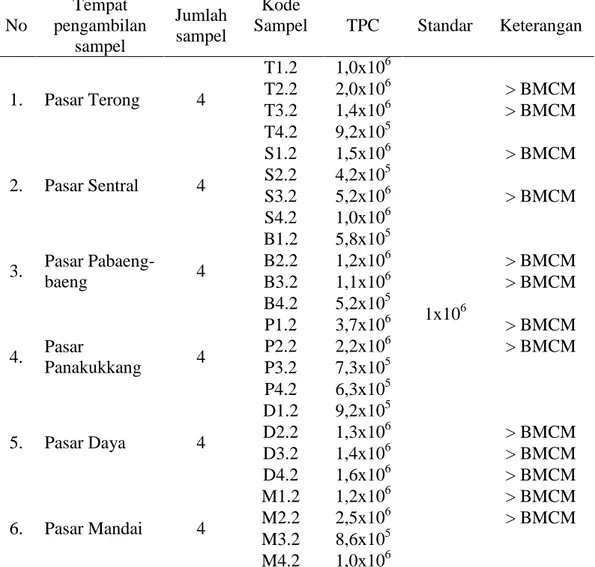

Gambar 2. Media NA kontrol yang tidak ditumbuhi bakteri (a) dan Media NA yang ditumbuhi bakteri (b)

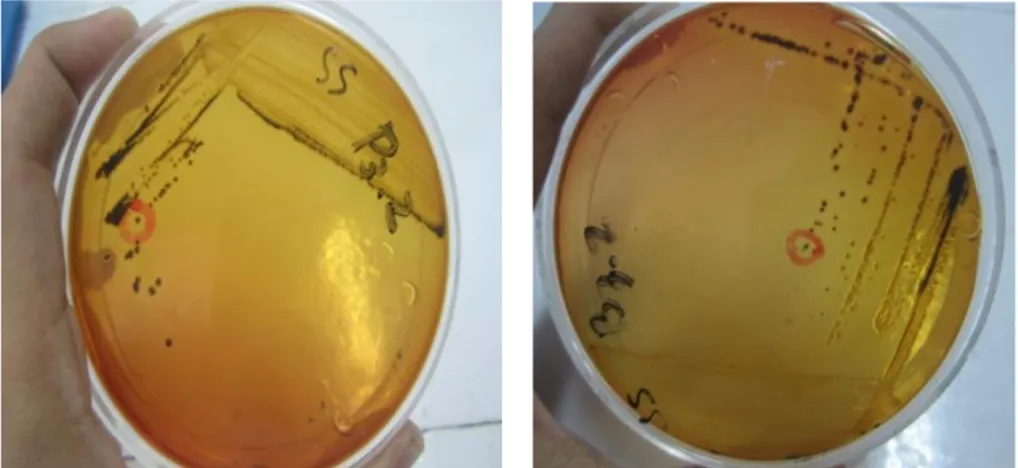

Gambar 3. Koloni terpisah pada media SSA (yang dilingkari spidol merah diuji selanjutnya dengan pewarnaan gram dan uji biokimia) Gambar 4. Pertumbuhan koloni yang menghasilkan koloni yang tidak berwarna (colourless) pada MacConkey Agar (MCA) Gambar 5. Sel bakteri gram negatif diliat dengan pembesaran 100x

Gambar 6. Pengujian Biokimia (urutan dari bagian kiri) : TSIA, SIM, MR, VP, Citrat/Sitrat, Urea, Glukosa, Laktosa, Sukrosa, dan Mannitol Gambar 7. Uji Katalase

Gambar 8. Uji Oksidase

Gambar 9. Zona hambat salah satu isolat Proteus mirabilis

4 15 16 16 17 17 18 18 19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi bakteri Proteus mirabilis dari daging ayam yang dicurigai menjadi salah satu penyebab foodborne disease dan uji resistensinya terhadap antibiotik.

Identifikasi dan uji resistensi terhadap antibiotik sampel yang digunakan adalah bagian dada daging ayam diperoleh dari 6 pasar tradisional di Kota Makassar. Sampel pada penelitian ini sebanyak 24 sampel daging ayam bagian dada. Uji-Uji yang dilakukan antara lain Total Jumlah Bakteri/Total Plate Count

(TPC), penyuburan bakteri pada media Tryptic Soy Broth, Kultur pada media

Salmonella Shigella Agar dan Mac Conkey Agar, Pewarnaan Gram, dan Uji Biokimia antara lain Uji TSIA, Uji SIM, Uji MRVP, Uji SITRAT, Uji UREA, Katalase, Oksidase, Laktosa, Glukosa, Mannitol, dan Sukrosa. Sedangkan uji resistensi antibiotik menggunakan antibiotik imipenem, klorampenikol, siprofloksasin, dan sefotaksim.

Diperoleh hasil dari 8 sampel (30 %) positif Proteus mirabilis, namun tidak diperoleh adanya resistensi antibiotik terhadap isolat Proteus mirabilis yang diperoleh.

Katakunci : bagian dada daging ayam, Proteus mirabilis, foodborne disease, pasar tradisional, uji resistensi, antibiotik

ABSTRACT

The aim of this research is to identification of Proteus mirabilis bacteria which cause foodborne disease was isolated from chicken meat and the antibiotic resistant of Proteus mirabilis.

Identification and the sensitivity of antibiotic used chicken breast from 6 of traditional market in Makassar City. Total sampel of this research is 24 sampels chicken breast. The tests performed for the identification were Total Plate Count (TPC), growth in medium liquid broth Tryptic Soy Broth, Gram stain, growth on

Salmonella Shigella Agar, Mac Conkey Agar, and biochemical tests including glucose, lactose, sucrose, mannitol. The antibiotic sensitivity test for Proteus mirabilis was carried out using the following antibiotics Imipenem, Chloramphenicol, Cefotaxime, and Ciprofloxaxin.

Total 8 sampels were positive for Proteus mirabilis bacteria were not resistant to most antibiotics tested.

Keywords : chicken breast, Proteus mirabilis, foodborne disease, traditional market, antibiotic

1.

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Penelitian

Kontaminasi mikroorganisme pada daging ayam dapat menyebabkan penurunan kualitas daging ayam, serta akan menyebabkan gangguan kesehatan bagi konsumen. Foodborne disease adalah suatu penyakit yang ditimbulkan akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi (Sauri S 2011). Kejadian foodborne disease yang disebabkan oleh bakteri persentasinya lebih besar yang terlaporkan dibandingkan dengan agen penyakit lain misalnya virus dan parasit (Taege 2004).

Proteus mirabilis merupakan salah satu bakteri gram negatif dan termasuk famili enterobactericea (Anonim 2013) yang dapat mengkontaminasi daging ayam. Kontaminasi dapat terjadi pada waktu ayam masih hidup di suatu peternakan, selama proses transportasi, di Rumah Potong Unggas (RPU), dan di tempat penjualan daging ayam di pasar.

Hasan et al.(2012) mengisolasi 2 sampel positif Proteus mirabilis dari 28 sampel. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Proteus mirabilis sebagai salah satu penyebab penyakit bumblefoot pada ayam broiler. Hasil penelitian Amare et al.(2013) melaporkan bahwa dari 290 sampel ayam betina yang mengalami infeksi kantong kuning telur, terdapat 66 sampel positif yang positif

Proteus mirabilis pada pemeriksaan postmortem. Proteus mirabilis bersifat patogen pada manusia karena dapat mengakibatkan infeksi saluran kemih (Nemati 2013). Kontaminasi Proteus mirabilis pada daging ayam sangat penting untuk diketahui, karena dapat menyebabkan berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan konsumen seperti diare, mual, dan gastritis (Cherry WB et al.1946).

Beberapa antibiotik yang sering digunakan sebagai obat hewan untuk mencegah dan mengobati infeksi penyakit yang disebabkan oleh enterobactericea

adalah siprofloksasin, kloramfenikol, sefotaksim dan imipenem (Noor SM et al.2005; Brunton LL 2011). Penggunaan antibiotik secara tidak rasional mendorong timbulnya strain-strain bakteri yang resisten. Hal inilah yang menjadi penyebab utama kegagalan pengobatan infeksi penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen yang sama pada manusia dan meningkatkan biaya pengobatan (Noor SM et al.2005).

Siprofloksasin merupakan antibiotik golongan flurokuinolon biasanya digunakan sebagai obat hewan untuk mencegah dan mengobati infeksi penyakit (Noor SM et al.2005). Siprofloksasin bersifat bakterisid (membunuh bakteri) dengan mekanisme kerja menghambat DNA-girase pada bakteri yang menginfeksi. Kloramfenikol merupakan antibiotik golongan kloramfenikol bersifat bakteriostatik (menghambat bakteri) dengan mekanisme menghambat sintesis protein pada bakteri, famili enterobactericea masih sensitif dengan antibiotik ini (Brunton LL 2011). Antibiotik lain yang digunakan secara luas untuk infeksi penyakit yang disebabkan oleh famili enterobactericea adalah sefotaksim dan imipenem, sefoktaksim merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga, sedangkan imipenem merupakan antibiotik golongan karbapenem, kedua antibiotik ini bersifat bakterisid, dan bekerja menghambat

sintesis dinding sel pada bakteri. Siprofloksasin, kloramfenikol, sefotaksim, dan imipenem merupakan antibiotik berspektrum luas karena dapat membunuh bakteri gram positif dan gram negatif.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya upaya untuk mempertahankan mutu mikrobiologis daging ayam yang dijual dipasaran sehingga tidak membahayakan kesehatan konsumen, maka penelitian mengenai resistensi antibiotik terhadap

Proteus mirabilis pada daging ayam harus dilakukan, agar dapat menjadi indikator adanya resistensi antibiotik dari pangan asal daging ayam yang beredar di masyarakat terutama di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

1.2Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah terdapat bakteri Proteus mirabilis pada daging ayam yang dijual di pasar tradisional di Kota Makassar?

Apakah terjadi resistensi antibiotik terhadap Proteus mirabilis pada daging ayam yang dijual di pasar tradisional di Kota Makassar?

1.3Tujuan Penelitian Tujuan umum penelitian ini :

Membuktikan ada atau tidaknya kontaminasi Proteus mirabilis pada daging ayam.

Membuktikan adanya resistensi antibiotik terhadap Proteus mirabilis pada daging ayam.

Tujuan Khusus penelitian ini :

Mengetahui adanya resistensi antibiotik imipenem, klorampenikol, sefotaksim, dan siprofloksasin terhadap Proteus mirabilis pada daging ayam.

1.4Manfaat Penelitian Untuk Pengembangan Ilmu

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Proteus mirabilis yang diduga sebagai salah satu penyebab foodborne disease dan antibiotik yang telah resisten terhadap Proteus mirabilis.

Manfaat untuk aplikasi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kesehatan masyarakat veteriner khususnya keamanan pada daging ayam.

1.5 Hipotesis

Diduga telah terjadi kontaminasi bakteri Proteus mirabilis dan adanya resistensi antibiotik terhadap Proteus mirabilis pada daging ayam di kota Makassar.

2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proteus sp.

Proteus sp. merupakan salah satu genus bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia dan hewan lainnya, habitat utama Proteus sp. adalah saluran usus hewan (burung, reptil, hama tanaman) dan manusia (Anonim 2013).

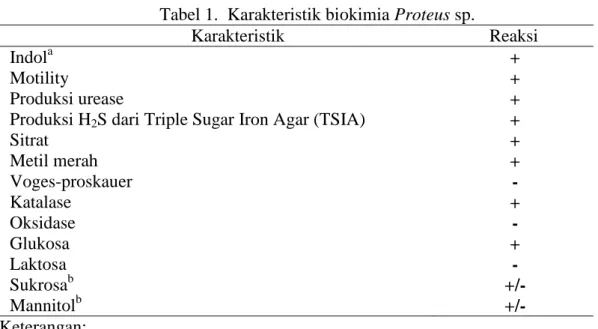

Proteus sp.merupakan bakteri batang lurus, gram negatif, tidak membentuk spora, hidup secara anaerobik fakultatif, bergerak dengan flagel (Bergey 1974). Dalam pembagian Enterobacteriacea Proteus sp. masuk dalam genus X dengan karakteristik biokimia dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik biokimia Proteus sp.

Karakteristik Reaksi

Indola +

Motility +

Produksi urease +

Produksi H2S dari Triple Sugar Iron Agar (TSIA) +

Sitrat + Metil merah + Voges-proskauer - Katalase + Oksidase - Glukosa + Laktosa - Sukrosab +/- Mannitolb +/- Keterangan:

a = hanya Proteus mirabilis yang indolnya negatif

b = Sukrosa dan Mannitol dubius (bisa +/-) tergantung strain Sumber : Bergey (1974)

Pada media Salmonella Shigella Agar (SSA) Proteus sp.memiliki koloni dengan lingkaran hitam ditengahnya atau adanya H2S serta koloni tumbuh

menyebar, dan pada MacConkey Agar memiliki tidak berwarna/colourless (Zimro MJ et al. 2009).

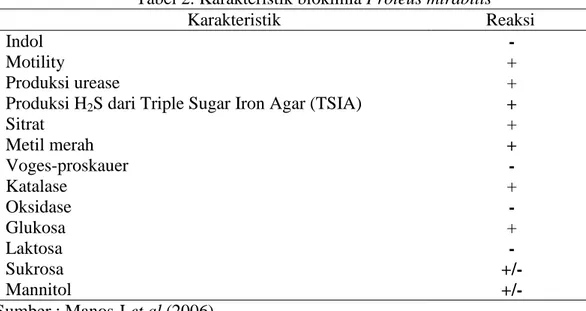

2.2 Proteus mirabilis

Proteus mirabilis bersifat gram negatif, berbentuk batang pendek, tidak berspora, umumnya bergerak dengan flagella peritrikus, koloni menyebar pada media agar. Tumbuh dan menghasilkan H2S pada media Salmonella Shigella

glukosa dengan adanya gas (Manos J et al.2006). Berikut karakteristik biokimia dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik biokimia Proteus mirabilis

Karakteristik Reaksi

Indol -

Motility +

Produksi urease +

Produksi H2S dari Triple Sugar Iron Agar (TSIA) +

Sitrat + Metil merah + Voges-proskauer - Katalase + Oksidase - Glukosa + Laktosa - Sukrosa +/- Mannitol +/-

Sumber : Manos J et al.(2006)

Menurut panduan laboratorium yang dirilis WHO tahun 2010 yang ditulis oleh Mikoleit ML tentang deteksi, pengontrolan, dan pencegahan foodborne

enteritidis dari peternakan kepada konsumen pada tes biokimia Proteus mirabilis

hanya menggunakan 6 pengujian biokimia dengan hasil pada Gambar 1. Gambar 1. Uji Biokimia Proteus mirabilis

Keterangan :

A. TSIA : alkali slant/alkali butt/H2S positif/tidak ada gas

B. Urea positif

C. Lisin deaminase positif

D. Sitrat negatif (beberapa strain positif) E. Motil positif

F. Indol negatif

Sumber utama terjadinya infeksi Proteus mirabilis pada manusia karena mengonsumsi produk asal ternak yang terkontaminasi, misalnya dengan memakan telur atau daging ayam yang terkontaminasi dan tidak dimasak sempurna atau setengah matang, maka akan mengakibatkan gastroenteritis pada manusia (Cherry WB et al.1946). Mengurangi keberadaan Proteus mirabilis pada produk asal ternak secara signifikan juga akan mengurangi paparan bakteri tersebut pada manusia. Salah satu pengendalian yang penting adalah menjaga kebersihan peternakan. Sebaiknya telur, daging, susu, dan bahan olahan lainnya diolah dengan baik dengan cara dimasak sampai matang dan apabila belum diolah disimpan pada lemari pendingin untuk keamanan produk peternakan (Blossom C 2014).

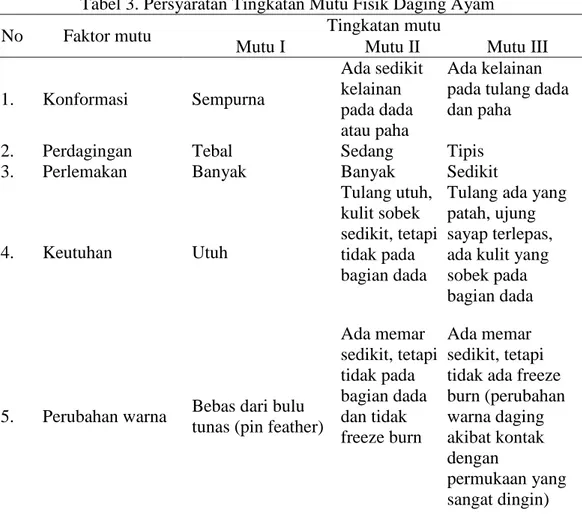

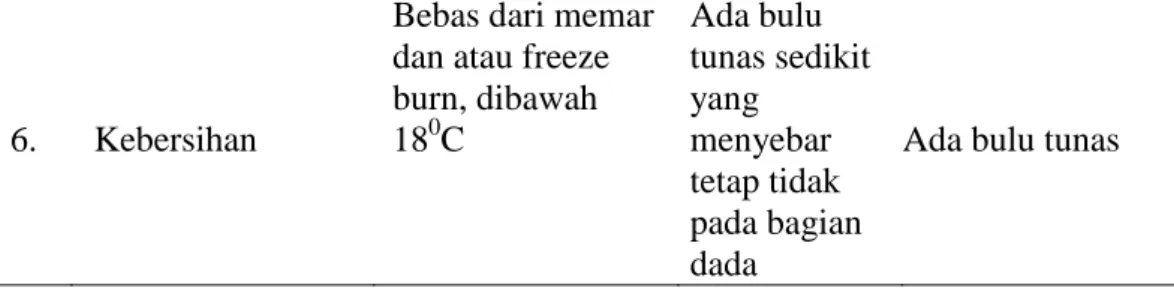

2.3 Daging Ayam

Daging ayam merupakan bahan makanan yang mengandung gizi tinggi, memiliki rasa dan aroma yang enak, tekstur yang lunak, serta harga yang relatif terjangkau. Daging ayam yang baik untuk dikonsumsi memiliki ciri fisik berdasarkan pedoman produksi dan penanganan daging ayam yang higienis (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2010) sebagai berikut:

Tabel 3. Persyaratan Tingkatan Mutu Fisik Daging Ayam

No Faktor mutu Tingkatan mutu

Mutu I Mutu II Mutu III

1. Konformasi Sempurna Ada sedikit kelainan pada dada atau paha Ada kelainan pada tulang dada dan paha

2. Perdagingan Tebal Sedang Tipis

3. Perlemakan Banyak Banyak Sedikit

4. Keutuhan Utuh Tulang utuh, kulit sobek sedikit, tetapi tidak pada bagian dada

Tulang ada yang patah, ujung sayap terlepas, ada kulit yang sobek pada bagian dada

5. Perubahan warna Bebas dari bulu tunas (pin feather)

Ada memar sedikit, tetapi tidak pada bagian dada dan tidak freeze burn Ada memar sedikit, tetapi tidak ada freeze burn (perubahan warna daging akibat kontak dengan permukaan yang sangat dingin)

6. Kebersihan

Bebas dari memar dan atau freeze burn, dibawah 180C Ada bulu tunas sedikit yang menyebar tetap tidak pada bagian dada

Ada bulu tunas

Definisi daging ayam menurut Badan Standardisasi Nasional (2009) merupakan otot skeletal dari karkas ayam yang aman, layak, dan lazim dikonsumsi oleh manusia. Makanan bernutrisi yang dibutuhkan manusia salah satunya adalah daging ayam. Kandungan Nutrisi pada daging ayam dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Kandungan Nutrisi Daging Ayam per 100 gram

No Kandungan Jumlah 1. Kalori 404 kkal 2. Protein 18,20 g 3. Lemak 25 g 4. Kolesterol 60 mg 5. Vitamin A 243 mcg 6. Vitamin B1 0,80 g 7. Vitamin B2 0,16 mg 8. Kalsium 14 mg 9. Phospor 200 mg 10. Ferum 1,50 mg Sumber : Agus (2003)

2.4 Mikrobiologis Daging Ayam

Menurut Bayumitra W.K. (2014) kontaminasi oleh mikroorganisme terhadap daging ayam dapat terjadi sebelum pemotongan (pengontaminasi primer) dan setelah pemotongan (pengontaminasi sekunder). Pengontaminasi primer dapat dihindari dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengurangi kepadatan ternak pada suatu peternakan dan pada saat pengangkutan. Transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam rantai penyediaan bahan pangan asal ternak dan unggas baik transportasi dari peternakan ke tempat pemotongan, dari rumah pemotongan ke distributor dan industri, maupun dari distributor ke pengecer atau konsumen. Produk peternakan misalnya daging merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme patogen maupun non patogen, sehingga diperlukan fasilitas pendingin pada saat transportasi. Pengontaminasi sekunder meliputi penyimpanan daging tanpa pendingin yang dapat menyebabkan

mikroorganisme berkembang biak dengan cepat sehingga jumlahnya mencapai tingkat yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Segala sesuatu yang dapat berkontak dengan daging baik secara langsung atau tidak langsung dapat menjadi sumber kontaminan (Bayumitra W.K. 2014). Kontaminasi ini dapat diatasi atau dikurangi dengan melakukan penanganan yang higienis dengan sistem sanitasi yang baik. Pengukuran secara tepat jumlah total bakteri dalam daging ayam merupakan dasar yang penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar mikroorganisme yang dapat tumbuh pada daging ayam tidak melebihi batas maksimum kontaminasi mikroorganisme. Batas maksimum kontaminasi mikroorganisme daging ayam segar dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Syarat Mutu Mikrobiologis Daging Ayam No Jenis Cemaran Mikroorganisme Satuan Persyaratan

1. Total Mikroorganisme/ Total plate count

CFU/g Maksimum 1X106 Sumber : BSN (2009)

Penghitungan jumlah total bakteri merupakan hal mutlak dalam pengujian kontaminasi mikroorganisme untuk menunjukkan jumlah mikroorganisme dalam suatu produk, agar produk yang beredar di masyarakat terjamin keamanannya. Metode Total Plate Count (TPC) merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk menentukan daya simpan suatu produk, ditinjau dari besar kecilnya tingkat kontaminasi mikroorganisme pada produk tersebut (Semesta 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurwanto et al.(1999) mendapatkan bahwa daging ayam broiler mentah mengandung bakteri 5,5x104 sd 1,8x104 sel/g, bakteri yang teridentifikasi adalah Escherichia coli, Pseudomonas sp., dan Proteus sp.

Daging ayam yang beredar tentunya memiliki kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Berikut penjelasan menurut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2010) :

Aman

Berarti tidak mengandung bahaya biologis, kimia dan fisik yang dapat menyebabkan penyakit serta menggangu kesehatan manusia.

Sehat

Berarti memiliki zat-zat yang dibutuhkan dan berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh.

Utuh

Tidak di campur dengan bagian lain dari hewan tersebut atau bagian dari hewan lain.

Halal

Berarti dipotong dan ditangani sesuai dengan syariat Islam. 2.5 Resistensi Antibiotik

Alexander Fleming menemukan antibiotik pertama, penicillin pada tahun 1927. Kata antibiotik mengacu pada bahan alam yang dihasilkan oleh jamur dan mikroorganisme lain yang dapat membunuh bakteri. Kini, antibiotik dapat berupa bahan sintetis (tidak dihasilkan oleh mikroorganisme) yang juga membunuh atau

menghambat pertumbuhan bakteri (Rahayu et al.2012). Antibiotik menghambat mikroorganisme melalui mekanisme yang berbeda dengan cara :

mengganggu metabolisme sel mikroorganisme, menghambat sintesis dinding sel mikroorganisme,

mengganggu permeabilitas membran sel mikroorganisme, menghambat sintesis protein sel mikroorganisme, dan

menghambat sintesis atau merusak asam nukleat sel mikroorganisme.

Antibiotik yang menghambat metabolisme sel mikroorganisme ialah sulfonamid, trimetoprim, asam p-aminosalisilat (PAS) dan sulfon, dengan mekanisme kerja ini diperoleh efek bakteriostatik (Tanu 2007).

Antibiotik akan menghambat sintesis dinding sel mikroorganisme dengan menghambat sintesis enzim atau inaktivasi enzim, sehingga mengakibatkan perbedaan tekanan osmotik didalam dan diluar sel mengakibatkan sel lisis, antibiotik yang termasuk perusak dinding sel mikroorganisme adalah penisilin, sepalosporin, karbapenem, monobaktam, glikopeptida, dan lipopeptida (Katzung BG et al.2012).

Antibiotik dapat mengganggu permeabilitas membran sel mikroorganisme terutama dengan mengganggu sintesis peptidoglikan. Obat yang termasuk dalam kelompok yang mengganggu permeabilitas membran sel mikroorganisme ialah polimiksin, golongan polien serta berbagai antimikroorganisme kemoterapeutik umpamanya antiseptic surface active agents (mengubah tegangan permukaan). Polimiksin sebagai senyawa ammonium kuaterner dapat merusak membran sel setelah bereaksi dengan fosfat pada fosfolipid membran sel mikroorganisme (Tanu 2007).

Antibiotik yang menghambat sintesis protein sel mikroorganisme menurut Brunton LL (2011) dibagi menjadi tiga grup yaitu :

Bakteriostatik, menghambat sintesis protein dengan target ribosom bakteri, antibiotik yang termasuk grup ini ialah tetrasiklin, kloramfenikol, makrolida, streptogramin, dan aminosilitol (spektinomisin).

Memanipulasi komponen antibiotik sebagai dinding sel bakteri. Antibiotik yang termasuk grup ini ialah glikopeptida (vankomisin dan teikoplanin), lipopeptida (daptomisin).

Indikasi terbatas hanya pada pembagian mekanisme yang memanipulsi komponen dinding sel bakteri: basitrasin dan mupirosin.

Antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat sel mikroorganisme termasuk rifampisin dan golongan kuinolon. Rifampisin adalah salah satu derivat rifamisin, berikatan dengan enzim polymerase-RNA sehingga menghambat sintesis RNA dan DNA oleh enzim tersebut. Golongan kuinolon menghambat enzim DNA girase pada kuman yang fungsinya menata kromosom yang sangat panjang menjadi bentuk spiral sehingga dapat muat dalam sel kuman yang kecil (Tanu 2007).

Pengolongan antibiotik menurut Katzung BG et al.(2012) lain : Senyawa Beta-laktam dan Penghambat Sintesis Dinding Sel Lainnya

Mekanisme aksi penisilin dan antibiotika yang mempunyai struktur mirip dengan β-laktam adalah menghambat pertumbuhan bakteri melalui pengaruhnya terhadap sintesis dinding sel. Dinding sel ini tidak ditemukan pada sel-sel tubuh manusia dan hewan, antara lain: golongan penisilin, sefalosporin dan sefamisin serta beta-laktam lainnya.

Kloramfenikol, Tetrasiklin, Makrolida, Klindamisin dan Streptogramin

Golongan agen ini berperan dalam penghambatan sintesis protein bakteri dengan cara mengikat dan mengganggu ribosom, antara lain: kloramfenikol,

tetrasiklin, makrolida, klindamisin, streptogramin, oksazolidinon. Golongan Aminoglikosida

Aminoglikosida antara lain: streptomisin, neomisin, kanamisin, amikasin, gentamisin, tobramisin, sisomisin, etilmisin, dan lain-lain.

Sulfonamida, Trimethoprim, dan Kuinolon

Sulfonamida, aktivitas antibiotika secara kompetitif menghambat sintesis dihidropteroat. Antibiotika golongan Sulfonamida, antara lain Sulfasitin, sulfisoksasol, sulfamethisol, sulfadiasin, sulfamethoksasol, sulfapiridin, sulfadosin dan golongan pirimidin adalah trimethoprim. Trimethoprim dan kombinasi trimetoprim-sulfametoksazol menghambat bakteri melalui jalur asam dihidrofolat reduktase dan menghambat aktivitas reduktase asam dihidrofolik protozoa, sehingga menghasilkan efek sinergis. Fluorokuinolon adalah kuinolon yang mempunyai mekanisme menghambat sintesis DNA bakteri pada topoisomerase II (DNA girase) dan topoisomerase IV. Golongan obat ini adalah asam nalidiksat, asam oksolinat, sinoksasin, siprofloksasin, levofloksasin, slinafloksasin, enoksasin, gatifloksasin, lomefloksasin, moxifloksasin, norfloksasin, ofloksasin, sparfloksasin dan trovafloksasin dan lain-lain.

Antibiotik hanya dapat digunakan untuk mengobati infeksi penyakit yang disebabkan bakteri dan tidak bermanfaat untuk mengobati infeksi penyakit akibat virus seperti flu atau batuk. Antibiotik harus diambil dengan resep dokter. Dosis dan lama penggunaan yang ditetapkan harus dipatuhi.

Resistensi antibiotik merupakan ketidakpekaan suatu antibiotik terhadap suatu bakteri. Faktor-faktor penyebab terjadinya resistensi terhadap suatu antibiotik adalah sebagai berikut (Tanu 2007) :

Penggunaan yang sering Penggunaan yang irasional

Penggunaan yang baru yang berlebihan Penggunaan untuk jangka waktu yang lama

Penggunaan untuk ternak (residu pada produk hasil ternak)

2.6 Alur Penelitian Sampel daging ayam

Total jumlah bakteri Isolasi dan identifikasi

(Total plate count) (pada media spesifik, pewarnaan gram, tes biokimia)

Positif (P.mirabilis) Negatif

Uji resistensi antibiotika

3. MATERI DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai pada Mei 2014 dan dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Kampus Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan.

3.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 sampel daging ayam bagian dada ayam yang diperoleh dari 6 pasar tradisional di wilayah Kota Makassar.

Media-media yang digunakan untuk analisis Tryptone Soya Broth (TSB), Nutrient Agar (NA), MacConkey Agar (MCA), Salmonella Shigella Agar (SSA),

dan media untuk uji biokimia antara lain Triple Sugar Iron Agar (TSIA), Sulfur indole motility (SIM), Metil Red Voges Proskauer (MRVP), Medium sitrat dan urea, serta 4 uji gula-gula antara lain glukosa, laktosa, sukrosa, dan mannitol.

Muller Hinton Agar digunakan sebagai media pengujian kepekaan antibiotik. Disk antibiotik yang digunakan ialah imipenem, klorampenikol, sefotaksim, dan siprofloksasin.

Bahan-bahan kimia yang digunakan yaitu aquadest steril atau dapat digunakan NaCl fisiologis sebagai larutan pengencer, alkohol 70 % sebagai desinfektan, spiritus, larutan H2O2 untuk uji katalase, reagen oksidase untuk uji

oksidase, minyak imersi untuk melihat bakteri pada mikroskop dengan perbesaran 100 kali, bahan-bahan untuk pewarnaan gram antara lain kristal violet, larutan lugol, alkohol 96%, dan safranin.

3.3 Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitin ini adalah cawan petri, gelas ukur, tabung reaksi dan raknya, ose, vortex, neraca analitik, erlenmeyer, pisau, label, inkubator, bunsen, korek api, mikroskop, objek glass, jangka sorong, masker dan sarung tangan.

3.4 Jumlah Sampel

Penelitian ini menggunakan 24 sampel yaitu daging ayam yang diambil secara acak di 6 pasar tradisional, setiap pasar tradisional diambil 4 sampel secara acak, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus random sampling (Federer WT 1963) dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan : T = perlakuan n = jumlah sampel

Perhitungan pengambilan sampel adalah sebagai berikut : (T-1) (n-1) ≥ 15

(6-1) (n-1) ≥ 15 5n-5 ≥ 15 5n ≥ 20 n ≥ 4

T merupakan perlakuan pada penelitian ini, T sama dengan banyaknya lokasi pasar, karena ada 6 lokasi berarti T = 6. Sedangkan dari hasil perhitungan n sebagai total sampel yang akan diambil disetiap pasar, dan n = 4.

Pengujian sampel dilakukan duplo. Sampel tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam box pendingin untuk menghentikan aktivitas mikroorganisme.

3.5 Prosedur Pengujian

Pengujian Jumlah Total Bakteri/Total Plate Count (TPC) dilakukan dengan Metode Agar Tuang

Pengujian TPC pada daging ayam dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Pengenceran

Pengenceran yang digunakan pada analisis TPC adalah pengenceran 10-4. 2. Penuangan media

Masing-masing pengenceran dipipet 1 ml ke dalam cawan petri steril yang telah diberi label sebelumnya (sesuai dengan angka pengenceran). Media

Nutrient Agar (NA) untuk pengujian TPC, lalu dihomogenkan dengan cara digoyangkan membentuk angka 8 beberapa kali supaya media merata ke seluruh permukaan/homogen dan dibiarkan memadat. Cawan petri kemudian dimasukkan ke dalam inkubator dengan posisi terbalik.

3. Inkubasi

Proses inkubasi cawan petri dilakukan dengan posisi terbalik pada suhu 370C selama 24-48 jam

4. Pembacaan dan Penghitungan jumlah bakteri

Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 25 sampai 250 (Lukman DW et al.2007). Jumlah mikroba per ml dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Isolasi Proteus mirabilis dilakukan dengan Metode Gores/Streak cara sebagai berikut :

1. Persiapan sampel

Sampel dimasukan sebanyak 1 gram ke dalam plastik steril dan digerus dengan mortar.

2. Pengenceran

Sampel ditambahkan aquadest sebanyak 9 ml secara aseptis, kemudian dimasukkan ke dalam tabung dan diberi label 10-1. Perbandingan berat sampel dengan volume aquadest adalah 1 : 9.

3. Menyuburkan bakteri

Sebanyak ± 0,5 ml pengenceran 10-1 dimasukan ke dalam ± 3 ml Tryptone Soya Broth (TSB). Setelah itu diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 370C. 4. Menggores media

Selanjutnya dengan menggunakan ose steril diambil suspensi bakteri pada TSB yang telah diinkubasi lalu digores pada media MCA dan SSA, kemudian diinkubasi selama 18-24 jam dengan suhu 37˚C.

5. Pewarnaan bakteri

Diambil koloni pada media SSA dan MCA kemudian dilakukan pewarnaan gram.

6. Uji biokimia

Dilakukan uji biokimia antara lain TSIA, SIM, MR/VP, TSIA, sitrat, urea, uji katalase, uji oksidase, serta 4 uji gula-gula antara lain glukosa, laktosa, sukrosa, dan mannitol. Kemudian dilakukan identifikasi bakteri berdasarkan ciri koloni dan uji biokimia yang ada di tinjauan pusaka.

Uji Resistensi antibiotik dilakukan dengan menggunakan Metode Difusi Agar-Kirby Bauer sebagai berikut :

1. Menggunakan Penyetaraan Mc Farland

Setelah diperoleh biakan Proteus mirabilis dilakukan inokulasi bakteri pada media Muller Hinton Agar (MHA) dengan menggunakan penyetaraan Mc Farland, Mc Farland adalah peyetaraan konsentrasi mikroorganisme dengan menggunakan larutan BaCl2 1% dan H2SO4 1%. Standar kekeruhan Mc

Farland ini dimaksudkan untuk menggantikan perhitungan bakteri satu per satu dan untuk memperkirakan kepadatan sel yang akan digunakan pada prosedur pengujian antimikroorganisme. Standar Kekeruhan Mc Farland sebagai berikut Tabel 6 :

Tabel 6.Standar Kekeruhan Mc Farland

Sumber : Schwalbe (2007 Standar Mc Farland BaCl2 1% (mL) H2SO4 1 % (mL) CFU (10 8 /mL) 0,5 0,005 9,95 150 1 0,1 9,9 300 2 0,2 9,8 600

2. Menyebar bakteri di atas media Muller Hinton Agar

Batang lidi dengan ujung kapas yang telah steril digunakan untuk mengambil suspensi bakteri yang telah disetarakan dengan metode Mc Farland kemudian digores sampai benar-benar rata.

3. Peletakkan antibiotik

Kemudian diletakan disk antibiotik imipenem, klorampenikol, sefotaksim dan siprofloksasin yang akan diuji kepekaannya. Lalu dilakukan inkubasi pada temperatur 370C selama 24-48 jam.

4. Pengukuran zona hambat

Setelah dilakukan inkubasi, diameter zona hambat atau daerah terang diukur dengan menggunakan jangka sorong. Standar interpertasi yang telah ditentukan oleh Clinical Laboratory Standard Institute (CLSI) (dapat dilihat pada Tabel 7.)

Tabel 7. Standar Kepekaan Empat Antibiotik Nama Antibiotik Standar Resisten (≤) Sedang Peka (≥) Siprofloksasin 15 16-20 21 Sefotaksim 12 13-17 18 Klorampenikol 12 13-17 18 Imipenem 19 20-22 23 Sumber : CLSI (2014)

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1Pengujian Jumlah Total Bakteri/Total Plate Count (TPC) Hasil uji laboratorium terhadap daging ayam dengan pengambilan sampel sebanyak satu kali di enam pasar tradisional, yaitu di pasar Terong, pasar Sentral, pasar Pabaeng-baeng, pasar Daya, pasar Panakkukang, dan pasar Mandai yang meliputi pengujian Total Plate Count (TPC) melebihi Batas Maksimum Cemaran Mikroba (BMCM) dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil TPC Sampel Daging Ayam yang diambil di Enam Pasar Tradisional

Pengujian TPC pada tabel diatas dilaksanakan pada tanggal 16, 20, 24, 27 Mei 2014. Berdasarkan data pada Tabel 8 terlihat bahwa sampel daging ayam yang diambil di seluruh pasar 58% berada di atas ambang Batas Maksimum Cemaran Mikroba. Hal tersebut dapat terjadi karena pedagang menjual daging

No Tempat pengambilan sampel Jumlah sampel Kode

Sampel TPC Standar Keterangan

1. Pasar Terong 4 T1.2 1,0x106 1x106 T2.2 2,0x106 > BMCM T3.2 1,4x106 > BMCM T4.2 9,2x105 2. Pasar Sentral 4 S1.2 1,5x106 > BMCM S2.2 4,2x105 S3.2 5,2x106 > BMCM S4.2 1,0x106 3. Pasar Pabaeng-baeng 4 B1.2 5,8x105 B2.2 1,2x106 > BMCM B3.2 1,1x106 > BMCM B4.2 5,2x105 4. Pasar Panakukkang 4 P1.2 3,7x106 > BMCM P2.2 2,2x106 > BMCM P3.2 7,3x105 P4.2 6,3x105 5. Pasar Daya 4 D1.2 9,2x105 D2.2 1,3x106 > BMCM D3.2 1,4x106 > BMCM D4.2 1,6x106 > BMCM 6. Pasar Mandai 4 M1.2 1,2x106 > BMCM M2.2 2,5x106 > BMCM M3.2 8,6x105 M4.2 1,0x106

ayam secara terbuka yang mengakibatkan konsumen dapat memilih daging ayam dengan cara memegang daging ayam, sehingga daging ayam dengan mudah dapat terkontaminasi serta dapat menurunkan kualitas daging tersebut. Selain itu, menurut Endang (2009) bila transportasi dilakukan dengan tidak layak akan mengakibatkan jumlah total mikroba yang tinggi pada daging dan kuman-kuman yang memang secara normal ada dalam tubuh hewan akan makin subur.

Informasi yang diperoleh dari beberapa pedagang di pasar Terong, pasar Sentral, dan pasar Pabaeng-baeng bahwa daging ayam yang dijual berasal dari tempat pemotongan yang sama yaitu di Jalan Abu Bakar Lambogo, Sedangkan untuk pasar Panakukkang, pasar Daya, dan pasar Mandai daging ayam yang dijual diperoleh dari luar kota Makassar namun proses pemotongan dilakukan di sekitar pasar dan juga lokasi tempat berjualan. Gambar hasil pengujian TPC sampel daging ayam (media kontrol (a) dan media yang ditumbuhi bakteri (b) ) dapat dilihat pada Gambar 2.

a b

Gambar 2. Media NA kontrol yang tidak ditumbuhi bakteri (a) dan Media NA yang ditumbuhi bakteri (b)

Unggas dan produknya merupakan komoditi yang sangat diminati oleh konsumen. Daging ayam sebagai salah satu bahan pangan yang bersifat basah, memerlukan perlakuan khusus dalam penjualan, baik dari segi tempat penjualan, maupun sarana dan fasilitas yang melengkapi. Berdasarkan Pedoman Umum Teknis Program Penataan Kios Daging Unggas di Pasar Tradisional, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Departemen Pertanian Tahun 2010, secara umum persyaratan minimal peralatan harus dapat disediakan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Persyaratan minimal peralatan yang diperlukan sebagai berikut:

Tempat penjajaan dan peralatan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik, harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif (terbuat dari

stainless steel atau logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan, dan mudah didisinfeksi.

Fasilitas pencucian peralatan yang senantiasa terpelihara kebersihannya; Fasilitas pencucian tangan dan perlengkapannya.

Tempat sampah yang berpenutup.

Peralatan daging yang tidak mudah patah atau pecah, tidak bersifat toksik, mudah dibersihkan, dan didisinfeksi.

4.2Keberadaan Proteus mirabilis

Berdasarkan pengujian sampel daging ayam di laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, diperoleh hasil bahwa 8 (30%) sampel dari 24 sampel yang diambil dari enam pasar tradisional positif mengandung bakteri Proteus mirabilis. Jumlah 8 sampel yang positif diperoleh dari 1 sampel berasal dari pasar Daya, 1 sampel dari pasar Mandai, 1 sampel dari pasar Panakkukang, 1 sampel dari pasar Pabaeng-baeng, 1 sampel dari pasar Terong, dan 3 sampel dari pasar Sentral.

Kultur bakteri dilakukan dengan menggunakan medium Salmonella Shigella Agar (SSA). Menurut Zimro MJ et al. (2009), bentuk koloni Proteus mirabilis

dan Salmonella sangat mirip yaitu tidak berwarna/colourless dengan adanya lingkaran hitam ditengah. Hal ini yang menjadi alasan untuk melakukan uji konfirmasi dengan menggunakan uji biokimia. Data hasil kultur pada media SSA (Gambar 3), dikultur lebih lanjut pada medium MacConkey Agar (MCA) dan diperoleh pertumbuhan koloni bakteri Proteus mirabilis yang tidak berwarna/colourless (Gambar 4) karena bakteri tersebut tidak memfermantasi laktosa.

Gambar 3. Koloni terpisah pada media SSA (yang dilingkari spidol merah diuji selanjutnya dengan pewarnaan gram dan uji biokimia)

Gambar 4. Pertumbuhan koloni yang menghasilkan koloni yang tidak berwarna (colourless) pada MacConkey Agar (MCA)

Identifikasi bakteri tidak hanya sampai pada pertumbuhan koloni pada media agar. Pewarnaan gram dan uji biokimia merupakan uji konfirmasi yang mutlak untuk identifikasi bakteri. Koloni yang tumbuh terpisah di media SSA (Gambar 3) digores ke media MCA (Gambar 4) kemudian dilakukan pewarnaan Gram, hasil pewarnaan gram (Gambar 5)

Gambar 5. Sel bakteri gram negatif diliat dengan pembesaran 100x

Pada pewarnaan bakteri yang dapat ditentukan hanyalah bentuk bakteri yakni coccus/bulat ataukah basil/batang dan jenis gram suatu bakteri. Pada pewarnaan gram, warna merah menunjukkan bakteri gram negatif dan warna ungu menunjukkan bakteri gram positif (David B. Fankhauser 1983). Bakteri yang diwarnai (Gambar 5) merupakan bakteri gram negatif dengan bentuk batang pendek.

Uji biokimia antara lain Triple Sugar Iron Agar (TSIA), Sulfur Indol Motility (SIM), metil merah (MM), Voges Proskauer (VP), sitrat, urea, glukosa, laktosa, sukrosa, dan mannitol. Hasil pengujian dapat dilihat (Gambar 6), sedangkan uji katalase (Gambar 7) dan uji oksidase (Gambar 8). Seluruh hasil uji biokimia sampel dapat dilihat pada lampiran.

Gambar 6. Pengujian Biokimia (urutan dari bagian kiri) : TSIA, SIM, MR, VP, Citrat/Sitrat, Urea, Glukosa, Laktosa, Sukrosa, dan Mannitol

Ket : Katalase positif bila menghasilkan buih seperti pada Gambar, dan oksidasi negatif bila tidak berwarna ungu

Dari kultur pada media agar SSA dan MCA, pewarnaan gram, dan uji biokimia peneliti dapat menyimpulkan bahwa koloni terpisah itu adalah bakteri

Proteus mirabilis dengan ciri bentuk koloni yang kecil dengan adanya H2S pada

media SSA dan colourless/tidak berwarna pada media MCA, pada pewarnaan gram diperoleh gram negatif dengan bentuk batang/basil pendek, dan pada uji biokimia sebagai berikut TSIA basa/basa dengan adanya H2S, SIM (indol negatif

dan motiliti positif, dan ada H2S), MR positif, VP negatif, sitrat positif, urea

positif, katalase positif, oksidase negatif, glukosa positif, laktosa negatif, sukrosa negatif, dan mannitol negatif.

Keberadaan bakteri Proteus mirabilis pada penelitian ini dicurigai akibat terjadinya kontaminasi sekunder (setelah pemotongan), karena adanya proses penanganan, higienitas, dan sanitasi yang kurang baik.

Pada tahun 1946, kejadian keracunan Proteus mirabilis pernah terjadi di Amerika (Cherry WB et al.1946). Data terbaru, tahun 2013 di China, Proteus mirabilis dapat diisolasi pada daging ayam dan produknya olahannya yang mengakibatkan keracunan (Wong MH et al. 2013).

4.3Resistensi Isolat Proteus mirabilis terhadap Antimikroba Pengujian Resistensi Antibiotik ini menggunakan metode difusi Kirby-Bauer. Metode difusi dilakukan menggunakan standar kekeruhan Mc Farland 0,5, kadar masing-masing antibiotik sesuai dengan standar dari perusahan pembuat antibiotik antara lain Imipenem 10µg, klorampenikol 30µg, Sefotaksim 30µg, dan siprofloksasin 5µg.

Bakteri Proteus mirabilis yang diisolasi dari daging ayam pada penelitian ini diuji resistensinya terhadap empat antibiotik. Hasilnya menunjukkan bahwa 8 isolat Proteus mirabilis tersebut masih sensitif terhadap antibiotik kloramfenikol, sefotaksim, imipenem, dan siprofloksasin (Tabel 9).

Tabel 9. Hasil Uji 8 Isolat Proteus mirabilis yang ditemukan Isolat Zona (mm) 1 2 3 4 Imipenem 10µg Klorampenikol 30µg Sefotaksim 30µg Siprofloksasin 5 µg D3.2 30 (S) 20 (S) 26,3 (S) 33,7 (S) T1.2 29,6 (S) 22 (S) 28,6 (S) 23,3 (S) M3.2 23,3 (S) 24 (S) 33 (S) 28,9 (S) P3.2 31,9 (S) 20,5 (S) 30,9 (S) 33,5 (S) S1.2 39,8 (S) 22,5 (S) 21,4 (S) 22 (S) S2.2 37,4 (S) 24,6 (S) 36,3 (S) 31,4 (S) S4.2 28,6 (S) 24 (S) 44,7 (S) 28,1 (S) B3.2 40 (S) 34,4 (S) 35,6 (S) 23,3 (S) Ket : (S) = Sensitif

Gambar 6. Zona hambat salah satu isolat Proteus mirabilis

Ket: 1 = Imipenem 10 μg, 2 = Kloramfenikol 30 μg, 3 = Sefotaksim 30 μg, 4= Siprofloksasin 5μg

Pengujian antibiotik terhadap isolat Proteus mirabilis yang diperoleh dari daging ayam belum pernah dilakukan di Kota Makassar. Dalam penelitian ini tidak ditemukan isolat Proteus mirabilis yang resisten terhadap siprofloksasin,

imipenem, klorampenikol, dan sefotaksim. Hal ini menunjukkan bahwa keempat antibiotik tersebut masih direkomendasikan digunakan oleh dokter hewan untuk mengobati infeksi pada ayam yang disebabkan oleh Proteus mirabilis di Kota Makassar.

Sebagai perbandingan isolat Proteus mirabilis yang didapatkan dari produk asal ayam di China (Wong MH et al. 2013) resistensi antibiotik terhadap Proteus mirabilis datanya sebagai berikut: Tetrasiklin (100%), sulfametaksasol (80%), klorampenikol (66%), asam nalidisit (66%), ampisilin (60%), streptomisin (56%), siprofloksasin (52%), kanamisin (46%), gentamicin (38%), sefriakson (36%), sefotaksim (34%), seftiofur (22%), amoksilin dan asam klavulanat (16%). Lain halnya di India, antibiotik klorampenikol semi resisten terhadap isolat Proteus mirabilis yang berasal dari daging sapi (Gupta RK et al.2014).

Hal yang patut diwaspadai beberapa tahun belakangan ini yaitu penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan bukan untuk kepentingan terapi, yaitu sebagai feed stimulator atau growth promotor bagi ternak dan unggas, karena pemberian antibiotik dalam pakan hewan tidak sakit, terutama unggas diduga kuat sebagai penyebab kunci terjadinya resistensi bakteri terhadap antibiotik (Krisnaningsih et al.2005)

5.

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Dari 24 sampel daging ayam yang diambil di beberapa pasar tradisional di Kota Makassar diperoleh 8 sampel (30%) yang positif mengandung kontaminasi Proteus mirabilis.

2. Bakteri Proteus mirabilis yang diisolasi masih sensitif terhadap 4 antimikroba (kloramfenikol, siprofloksasin, imipenem, dan sefotaksim).

5.2 Saran

1. Adanya Proteus mirabilis pada daging ayam memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daging ayam harus dimasak secara benar sebelum dikonsumsi.

LAMPIRAN

Data Identifikasi kultur bakteri Proteus mirabilis pada daging ayam

K O D E S A M P E L Bentuk koloni (setelah dari TSB) G R A M M O R F O L O G I T S I A basa/ basa H2S M R V P SIM S I T R A T K A T A L A S E O K S I D A S E U R E A L A K T O S A M A N N I T O L G L U K O S A S U K R O S A Ket. SS MC I M S1.2 10-1 Hitam diteng ah, cembu ng d=±2 mm Cembu ng, Colour less, licin d=±1-2 mm - B at an g, pe nd ek + + - - + + + - + - - + - Proteus mirabilis S2.2 10-1 Hitam diteng ah, cembu ng d=±1 mm(2 4 jam) Kecil, cembu ng, colourl ess, licin d=±1m m (24 jam) - B at an g, pe nd ek + + - - + + + - + - + + - Proteus mirabilis S3.2 10-1 Kolon i menye bar, hitam, kecil, d=±2 mm Tidak tumbu h Tdk dilanjutkan S4.2 10-1 Hitam diteng ah, cembu ng d=±1-2 mm(2 4 jam) Kecil, cembu ng, colourl ess - B at an g, pe nd ek + + - - + + + - + - - + - Proteus mirabilis T1.2 10-1 Hitam diteng ah, cembu ng d=±2 mm Cembu ng, Colour less, licin d=±1-2 mm - B at an g, pe nd ek + + - - + + + - + - - + - Proteus mirabilis T2.2 10-1 Hitam diteng ah, cembu ng d=±1-2 mm(2 Kecil, cembu ng, colourl ess, licin d=±1m m (24 - B at an g, pe nd ek + + - - + + + + Tdk dilanjutkan karena Oksidase Positif

4 jam) jam) T3.2 10-1 Kolon i menye bar, hitam, kecil, d=±2 mm Tidak tumbu h Tdk dilanjutkan T4.2 10-1 Hitam diteng ah, cembu ng d=±1 mm(2 4 jam) Kecil, cembu ng, colourl ess - B at an g, pe nd ek + + - + +

Indol positif, jadi tidak dilanjutkan ke tes

gula-gula B1.2 10-1 kecil, cembu ng d=±2 mm Tdk tumbu h Tdk dilanjutkan B2.2 10-1 Tdk tumbu h Tdk dilanjutkan B3.2 10-1 Hitam diteng ah, cembu ng d=±2 mm Cembu ng, Colour less, licin d=±1-2 mm - B at an g, pe nd ek + + - - + + + - + - - + - Proteus mirabilis B4.2 10-1 Tdk tumbu h Tdk dilanjutkan P1.2 10-1 Hitam , kecil, d=± mm Putih, cembu ng Tdk dilanjutkan karena koloni yang tumbuh di

MC putih P2.2 10-1 Hitam , kecil, d=± 1mm Putih, cembu ng Tdk dilanjutkan karena koloni yang tumbuh di

MC putih P3.2 10-1 Hitam diteng ah, cembu ng d=±2 mm Cembu ng, Colour less, licin d=±1-2 mm - B at an g, pe nd ek + + - - + + + - + - - + - Proteus mirabilis P4.2 10-1 Tdk tumbu h Tdk dilanjutkan D1.2 10-1 Hitam diteng ah, cembu ng d=1m m(24 jam) Kecil, cembu ng, colourl ess - B at an g, pe nd ek

+ + - + + + + - + - - + - Indol positif, Proteus

vulgaris D2.2 10-1 Tdk tumbu h Tdk dilanjutkan

D3.2 10-1 Hitam diteng ah, cembu ng d=±2 mm Cembu ng, Colour less, licin d=±1-2 mm - B at an g, pe nd ek + + - - + + + - + - - + + Proteus mirabilis D4.2 10-1 Tdk tumbu h Tdk dilanjutkan M1.2 10-1 Tdk tumbu h Tdk dilanjutkan M2.2 10-1 Hitam diteng ah, cembu ng d= ±2 mm(2 4 jam) Kecil, cembu ng, colourl ess - B at an g, pe nd ek

+ + - + + + + - + - - + - Indol positif, Proteus

vulgaris M3.2 10-1 Hitam diteng ah, cembu ng d= ±2 mm(2 4 jam) Kecil, cembu ng, colourl ess - B at an g, pe nd ek + + - - + + + - + - - + - Proteus mirabilis M4.2 10-1 Tdk tumbu h Tdk dilanjutkan

DAFTAR PUSTAKA

Agus MB. 2003. Pemotongan, Penanganan, dan Pengolahan Daging Ayam. Yogyakarta : Kanisius.

Amare A, Amin AM, Shiferaw A, Nazir S, and Negussie H. 2013. Yolk Sac Infection (Omphalitis) in Kombolcha Poultry Farm, Ethiopia. American- Eurasian Journal of Scientific Research 8 (1): 10-14, 2013

(ISSN 1818-6785)

Anonim. 2013. Proteus. [diunduh 18 Apr 2014]. Tersedia pada : http://www.gopetsamerica.com/bio/bacteria/proteus.aspx

Bayumitra WK. 2014. Kontaminasi Makanan: Penyebab Utama Food-Borne Disease (Penyakit yang Berasal dari Makanan). [diunduh 29 Nov 2014]. Tersedia pada : http://giziberkarya.blogspot.com/2014/03/kontaminasi-makanan-penyebab-utama-food.html

Bergey. 1974. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. Baltimore. Amerika Serikat.

Blossom C. 2014. Penyimpanan Bahan Makanan Hewani. [diunduh 2 Mei 2014]. Tersedia pada http://elyunizar.blogspot.com/2014/03/penyimpanan-bahan- makanan-hewani.html

Brunton LL. 2011. Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of

Therapeutics. United States (ISBN 978-0-07-162442-8):The McGraw-Hill Companies Inc. Ed ke-12.

BSN [Badan Standar Nasional ]. 2009. SNI 7388: Batas Cemaran Mikroorganisme dalam Pangan asal Hewan. Badan Standar Nasional, Jakarta.

Cherry WB, Lentz PL, and Barnes LA. 1946. Implication of Proteus mirabilis in an Outbreak of Gastroenteritis. Am J Public Health Nations Health. May 1946; 36(5): 484–488. PMCID: PMC1625797

CLSI [Clinical Laboratory Standard Institute]. 2014. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Fourth Informational Supplement. USA

David B. Fankhauser. 1983. Bacteria on Prepared Slides. Professor of Biology and Chemistry University of Cincinnati Clermont College, Batavia

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2010. Pedoman Produksi dan Penanganan Daging Ayam yang Higienis. Jakarta

Aspek Mikrobiologi di DKI Jakarta. Jakarta. http://peternakanlitbang.deptan.go.id.

Federer WT. 1963. Experimental design : theory and application. New York : The Macmillan Company

Gupta RK, Ali S, Shoket H, Mishra VK. 2014. PCR-RFLP Differentiation of Multidrug Resistant Proteus sp. Strains from Raw Beef. Current Research inMicrobiology and Biotechnology Vol. 2, No. 4 (2014): 426-430

Hasan AH, Hussein SA, and Abdul Ahad. 2012. Pathological and bacteriological study of bumblefoot cases in Sulaimaniyah province. Al-Anbar Journal Vet. Sci. Vol. : 5 No. (1) (ISSN : 1999-6527)

Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. 2012. Basic & Clinical Pharmacology. United States (ISBN: 978-0-07-176402-5): The McGraw-Hill CompaniesInc.

Krisnaningsih MMF, Asmara W, dan Wibowo MH. 2005. Uji Sensitivitas Isolat Escherichia coli Patogen Pada Ayam Terhadap Beberapa Jenis Antibiotik. J. Sain Vet. Vol.1 Th. 2005

Lukman DW, Latif H. 2007. Penuntun Praktikum Higiene Pangan. Bogor: FKH. Penuntun Praktikum Higiene Pangan. Bogor: FKH IPB [Tidak Diterbitkan]. Manos J and Belas R. 2006. The Genera Proteus, Providencia, and Morganella.

Chapter 3.3.12, 10.1007/0-387-30746-x_12

Mikoleit ML. 2010. A WHO Network Building Capacity to Detect, Control and Prevent Foodborne and Other Ebteric Infections From Farm to Table. USA Nemati M. 2013. Antimicrobial Resistance of Proteus Isolaed from Poutry.

European Journal of Experimental Biology, 2013, 3(6):499-500 Noor SM, Poeloengan. 2005. Pemakaian Antibiotika Pada Ternak dan

Dampaknya pada Kesehatan Manusia. Lokakarya Nasional Keamanan Pangan Produk Peternakan.

Nurwanto, Sartono TA, Pramono YB, Budiraharjo K, dan Satmoko SR. 1999. Pengembangan Metode Isolasi dan Identifikasi Bakteri Salmonella dari Berbagai Bahan Pangan Hewani Asal Unggas. Fakultas Peternakan. Universitas Diponegoro

Rahayu, Utami E. 2012. Antibiotik, Resistensi, dan Rasionalitas Terapi. Sainstis. Volume 1, Nomor 1, April – September 2012. Malang

Sauri S. 2011. Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian BogorTerhadap Foodborne Disease. Fakultas Kedokteran

Hewan Institut Pertanian Bogor

Schwalbe R, Moor LS, and Goodwin AC . 2007. Antimicrobal Susceptibility Testing Protocol. CRC Press. USA. ISBN-13: 978-0-8247-4100-6

Semesta. 2011. Tingkat cemaran mikroorganisme pada daging ayam dan daging sapi dari pasar tradisional di provinsi Jawa Barat berdasarkan jumlah total mikroorganisme, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli. [diunduh 18 Apr2014].Tersediapada :http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/51216 Taege A. 2004. Foodborne Disease. Cleveland Clinic Foundation Article.[di

unduh 2014 Apr 14. Tersedia pada :

http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement infectious-disease/foodborne-disease/

Tanu. 2007. Farkomakologi dan Terapi (Edisi kelima). Jakarta : Balai Penerbit FKUI.

Wong MH, Wan HY, Chen S. 2013. Characterization of multidrug-resistant

Proteus mirabilis isolated from chicken carcasses. PubMed 2013 Feb;10(2):177-81.

Zimro MJ, Power DA, Miller SM, Wilson GE, Johnson JA. 2009. Difco and BBL Manual of Microbiology Culture Media. United States (ISBN 0-9727207-1- 5):Becton, Dickinson and Company. Ed. Ke-2