Tinjauan Pustaka

Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan aktivitas pembangunan yang berorientasi pada kerakyatan. Corten (1990) menyatakan bahwa syarat pembangunan kerakyatan adalah tersentuhnya aspek-aspek keadilan, keseimbangan sumberdaya alam dan adanya partisipasi masyarakat. Dalam konteks seperti itu maka pembangunan merupakan gerakan masyarakat, seluruh masyarakat, bukan proyek pemerintah yang dipersembahkan kepada rakyat. Untuk dapat berpartisipasi, maka perlu adanya pemberdayaan terhadap masyarakat. Karena pemberdayaan dan partisipasi di tingkat komunitas merupakan dua konsep yang sangat erat kaitannya seperti yang dinyatakan Craig dan Mayo (1995), bahwa “Empowerment is road to participation”.

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah ( Ife, 2002 ). Selanjutnya Ife menjelaskan bahwa kekuasaan di sini diartikan bukan kekuasaan politik, melainkan kekuasaan atau penguasaan atas pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, pendefinisian kebutuhan, ide atau gagasan, lembaga-lembaga, sumber-sumber, aktifitas ekonomi dan reproduksi. Menurut Adi (2003) mengartikan pengembangan masyarakat (community Development) sebagai suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan berdasarkan prakarsa komunitas.

Sementara itu, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi (Oakley & Marsden, 1984 dalam Adimihardja dan Hikmat, 2004). Kecenderungan atau proses yang pertama tadi dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan (Adimihardja dan

Hikmat, 2004). Kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Antar kedua proses tersebut saling terkait. Menurut Pranarka & Vidhyandika seperti dikutip oleh Adimihardja dan Hikmat (2004) agar kecenderungan primer dapat terwujud seringkali harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

Jamasy (2004) menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan ditekankan pada upaya menumbuhkembangkan kerjasama dan keterpaduan antara unsur stakeholders, menumbuhkan fungsi partisipasi dengan melibatkan seluruh komponen dan lapisan masyarakat terutama yang akan dijadikan kelompok sasaran dengan tidak membatasi dalam bentuk uang saja melainkan bentuk swadaya lain sesuai yang masyarakat miliki, misalnya tenaga atau bentuk lain yang lebih mendidik, mengembangkan metodologi pembinaan yang mempunyai dampak positif kepada: peningkatan kesadaran, inisiatif dan motivasi, peningkatan sumberdaya manusia (intelektual), peningkatan keterampilan, dan program yang berkesinambungan untuk melakukan pergeseran sikap dan mental ke arah yang lebih positif dan rasional. Dikatakan selanjutnya, adalah sebuah konsekuensi dan sebagai tanggung jawab utama program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan yaitu masyarakat berdaya (mempunyai kekuatan). Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, aspek ekonomi dan pendapatan, aspek kelembagaan (tumbuhnya kekuatan individu dalam bentuk wadah/kelompok), kekuatan kerjasama, kekuatan intelektual (meningkatnya sumber daya manusia), dan kekuatan komitment bersama untuk mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Hulme dan Turner (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tdak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Dalam konteks yang lebih luas, Pearse dan Stiefel (1979) menyatakan, bahwa menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal,

deonsentrasi kekuatan, dan peningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif.

Pembahasan pemberdayaan sebagai kemampuan dan kapasitas aktual seseorang untuk menggunakan atau melaksanakan kekuasaan, beberapa pakar menyatakan bahwa melalui partisipasi dapat terjadi pada berbagai level yang berbeda yaitu level individu, kelompok atau institusi sosial. Longres dan McLeod (1980) menyatakan bahwa pemberdayaan individu dapat memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan kelompok melalui proses partisipasi. Hal ini dapat dipahami karena dalam proses partisipasi memungkinkan individu-individu mengalami proses nyata penggunaan inherennya, dan pada waktu yang sama pengembangan, penajaman, dan pencapaian berbagai tipe keterampilan dan peningkatan kompetensi dan percaya dirinya atau bahkan kepuasan sebagai bagian dari pemberdayaan psikologis (Zimmerman, 1990).

Dalam hal ini, Payne (1997) seperti dalam Adi (2003), mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (empowerment), pada intinya, ditujukan guna : ”to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to clients” (membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya).

Berdasarkan uraian di atas, maka pemberdayaan masyarakat merupakan proses mengalihkan kekuasaan dan kekuatan kepada masyarakat agar individu maupun kelompok dapat mengembangkan dan menggunakan kemampuannya untuk bertindak dalam merespon berbagai masalah bersama dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan dalam upaya untuk membawa perubahan terhadap kehidupan komunitasnya dengan cara memperkuat dan memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan kompetensi,

menumbuh-kembangkan kerjasama dan keterpaduan antar stakeholders untuk mendukung pembangunan ke arah kemandirian masyarakat.

Remaja Putus Sekolah Terlantar dan Alumni

Istilah ”remaja putus sekolah terlantar” (RPST) hingga saat ini belum memiliki batasan secara utuh. Istilah tersebut merupakan perpaduan antara istilah ”remaja putus sekolah” dan kata ”terlantar”. Dinas Sosial propinsi Jawa Timur melalui PSBR juga belum memberikan batasan terhadap secara utuh terhadap ”remaja putus sekolah terlantar”. Bahkan data tentang RPST hingga saat ini belum ada baik di setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) maupun di tingkat Propinsi.

Kata ”terlantar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) berasal dari kata ”telantar” yang mempunyai makna 1. Terletak tidak terpelihara; 2. Serba tidak kecukupan (tt kehidupan); 3. tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus. Sedangkan PSBR ”Mardi Utomo” Blitar menetapkan bahwa Remaja Putus Sekolah Terlantar adalah mereka yang berusia 16 tahun sampai 22 tahun, berasal dari keluarga tidak mampu, yatim, piatu, yatim piatu dan ada surat keterangan secara resmi dari kantor desa/kelurahan. Namun pada kenyataannya, dalam setiap penerimaan, di PSBR ”Mardi Utomo” Blitar masih terdapat siswa yang menyalahi persyaratan yang ditentukan. Remaja yang masih berusia di bawah 16 tahun dan melebihi usia 22 tahun masih bisa mendapatkan pelayanan sosial di PSBR. Bahkan masih ada yang berasal dari keluarga cukup ”mampu” menjadi siswa di PSBR.

Melihat pengertian di atas, maka Remaja Putus Sekolah Terlantar dapat diartikan sebagai Orang yang berusia 16 s.d 22 tahun yang karena sebab-sebab tertentu menjadikannya tidak terurus dan terawat dengan baik sehingga menyebabkan tidak dapat melanjutkan sekolahnya (putus ditengah jalan/tidak sampai menamatkan sekolah) pada tingkatan tertentu. Sedangkan batasan atau pengertian tentang ”alumni” secara jelas juga belum ada. Panti Sosial Bina Remaja ”Mardi Utomo” Blitar memberikan istilah ”Eks Klien”. Pengertian tersebut memiliki makna ”RPST yang telah mengikuti pelayanan sosial dan telah dikembalikan kepada orang tua dan masyarakat”. Istilah ”alumni” yang digunakan

peneliti dalam kajian ini bertujuan untuk lebih ”menghaluskan” istilah ”Eks klien”.

Kemandirian Sosial-Ekonomi

Menurut Bathia (1977), ”independency (kemandirian) merupakan perilaku yang aktifitasnya diarahkan kepada diri sendiri, tanpa meminta bantuan orang lain”. Rifaid (2000) mengemukakan bahwa ciri-ciri kemandirian adalah sebaga berikut :

1. Mempunyai rasa tanggung jawab.

Dimaksudkan adalah adanya rasa dan kemauan, serta kemampuan dari individu untuk melakukan kewajiban dan memanfaatkan hak hidupnya secara sah dan wajar. Karena itu tanggung jawab tersebut berkaitan dengan aturan-aturan atau norma-norma hidup yang berlaku dan dipegang teguh oleh suatu kelompok masyarakat.

2. Tidak tergantung pada orang lain

Dapat dikatakan bahwa individu yang mandiri tidak akan merepotkan orang lain, baik dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun dalam bidang pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Karena itu individu yang mandiri menganggap bahwa bantuan orang lain tidak akan dijadikan sandaran tetapi hanya sekedar pelengkap dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

3. Memiliki etos kerja yang tinggi

Individu dapat dikatakan mandiri bila memiliki kemauan kerja yang baik dan tinggi. Hal ini ditandai oleh adanya keuletan dalam bekerja, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki prinsip keseimbangan kerja antara pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

4. Disiplin dan berani mengambil resiko.

Individu yang bersikap dan berperilaku mandiri adalah memiliki sikap yang konsisten dengan komitment tentang pekerjaan, asalkan pekerjaan tersebut dapat memberikan nilai manfaat baik bagi diri pribadinya maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Karena individu yang mandiri selalu melaksanakan sesuatu berdasarkan keyakinan dirinya dan bukan

karena dorongan orang lain, serta yang lebih penting adalah orang yang mandiri tidak memiliki rasa takut akan kegagalan dari usahanya. Karena rasa takut yang bercokol dalam diri individu akan sangat mempengaruhi terhadap kebebasan berpikir, sehingga akan berpengaruh pula terhadap sikap dan perilakunya.

Verhagen (1987) mengemukakan bahwa tujuan dari upaya pembangunan bukanlah ketergantungan melainkan kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan memilih berbagai alternatif yang tersedia agar dapat digunakan untuk melangsungkan kehidupan yang serasi dan berkelanjutan. Kemampuan tersebut didukung oleh kemampuan-kemampuan lain, yaitu kemampuan mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta kemampuan untuk memperhitungkan kesempatan dan ancaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Mandiri individual bagi masyarakat kecil dan miskin sulit dilaksanakan bila dibandingkan dengan secara bersama dalam kelompok. Oleh karena itu, prinsip kemandirian tersebut dalam pembinaan orang miskin perlu dilaksanakan dalam wadah kelompok-kelompok masyarakat.

Badan Pengembangan Swadaya Masyarakat (Bina Swadaya, 1999), mengemukakan bahwa, kemandirian adalah sikap yang bersumber pada kepercayaan diri. Tetapi kemandirian adalah juga kemampuan (mental dan fisik) untuk : 1. memahami kelemahan dan kekuatan diri sendiri ; 2. kemampuan memperhitungkan kesempatan dan ancaman lingkungan ; 3. kemampuan memilih berbagai alternatif yang tersedia untuk mrngatasi persoalan dan mengembangkan kehidupan secara serasi dan berkesinambungan. Prinsip kemandirian dan keswadayaan bukan hanya berorientasi pada proses untuk mencapai hasil, tetapi juga hasil itu sendiri, karena tidak ada pembangunan yang bertujuan mencapai posisi ketergantungan, tetapi sebaliknya kemandirian. Untuk menerapkan prinsip-prinsip kemandirian diperlukan sikap mempercayai masyarakat miskin serta menghargai kemampuan mereka. Kepercayaan dan penghargaan yang bersumber pada kenyataan bahwa orang miskin itu bukan the have not, mereka adalah the have little. Kalau yang kecil-kecil itu dihimpun secara tepat akan merupakan kekuatan-kekuatan yang dapat dipakai untuk mengatasi permasalahan mereka sendiri.

Rasyid dan Adjid (1992) lebih menekankan kemandirian pada kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan secara bebas dan bijaksana. Sedangkan Cartwright dan Zander (1968) berpendapat bahwa untuk menumbuhkan dan membina kemandiriannya, kelompok sasaran perlu diarahkan agar dengan kekuatan dan kemampuannya berupaya untuk bekerja sama mencapai segala yang dibutuhkan dan diinginkan. Kemandirian tidak berarti anti terhadap kerjasama atau menolak saling keterkaitan dan saling ketergantungan. Kemandirian justeru menekankan perlunya kerjasama yang disertai dengan tumbuh dan berkembangnya mengenai ; 1. kemampuan memecahkan masalah. 2. aspirasi. 3. kreativitas. 4. keberanian menghadapi resiko. 5. keuletan. 6. sikap dan kemampuan berwiusaha, dan. 7. prakarsa seseorang bertindak atas dasar kekuatan sendiri dalam kebersamaan (collective self-reliance).

Mengacu pada beberapa konsep kemandirian di atas, maka pengertian kemandirian setidaknya meliputi unsur-unsur : 1. kemampuan pemecahan masalah, 2. prakarsa, 3. kreatifitas berusaha, 4. keuletan 5. keberanian mengambil resiko, 6. kewirausahaan dan 7. Kemampuan Bekerja sama. Kejelasan masing-masing unsur kemandirian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Pemecahan Masalah ; mengandung upaya memanfaatkan potensi diri sendiri seoptimal mungkin dan memanfaatkan kemampuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil daripadanya adalah terpenuhinya atau tidak terpenuhinya kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya (Soesarsono, 1996).

2. Prakarsa ; berarti adanya inisiatif untuk memulai kegiatan untuk mencapai tujuannya. Daya inisiatif seseorang akan berkurang atau bahkan hilang karena kepercayaan diri rendah, atau bahkan tergolong orang yang pasif atau malas dan cenderung apatis (tak mau berusaha). Orang yang apatis atau tidak tanggap terhadap perubahan yang ada, akan tertinggal, mundur da kalah dalam berusaha/berbisnis (Karsidi, 1999). Orang yang prakarsanya tinggi selalu berusaha mencari informasi terakhir yang diperlukan, jika perkembangan yang terjadi dianggapnya sangat penting dan kritis, maka perlu pemikiran dan pertimbangan yang cepat agar dapat

segera diputuskan tindakan apa yang harus diambil. Keterlambatan bertindak dapat berarti sebagai suatu kerugian (Soesarsono, 1996).

3. Kreativitas usaha ; merupakan abstraksi yang tinggi, berarti berpikir tingkat tinggi, atau menciptakan sesuatu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Rogers dalam Shouksmith (1970) menyebutkan karakteristik orang kreatif, yaitu : a. Keterbukaan pada pengalaman baru, b. Evaluasi diri, dan c. Kemampuan dalam mengembangkan konsep. Soesarsono (1996) berpendapat bahwa orang yang kreatif membuktikan dirinya sebagai orang yang menghasilkan karya yang relatif baru, baik dalam gagasan maupun ide. Sesatu yang baru sama sekali memang tidak ada, sehingga wujud daripadanya meliputi kemampuan mencoba gagasan baru. Dalam berusaha, hanya orang yang kreatiflah yang akan “survive” sedangkan “orang yang statis akan terlempar dari dunia usaha/bisnis”. 4. Keuletan ; merupakan bagian dari menuju kesuksesan dalam berusaha.

Keuletan terjadi karena kepercayaan diri akan sukses dan berhasil, sebaliknya keuletan yang dapat meneguhkan kepercayaan diri. Orang yang ulet dalam berusaha akan menjadikan kegagalan sebagai guru yang baik baik dirinya dan tidak berputus asa dalam berusaha (Soesarsono, 1996). Sedangkan menurut Rahardjo (1992), ulet berarti tabah dan tak mudah putus asa. Keuletan berhubungan dengan usaha kerja keras, yaitu setia menggunakan waktu dan tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 5. Keberanian mengambil resiko ; Cartwright dan Zander (1968)

mengemukakan bahwa melalui interaksi di dalam kelompok, anggota/individu akan mengenal kemungkinan resiko, sehingga menjadi berani menghadapi/menerima resiko. Dikemukakan lebih lanjut, kelompok usaha bersama atau usaha individu yang rasional ditandai dengan inovatif yakni selalu mencari peluang untuk meningkatkan kehidupannya dan memiliki kemampuan mengantisipasi masa depannya serta berani menerima resiko.

6. Kemampuan wirausaha (entrepreneurs) ; lebih sering digunakan dengan istilah wiraswasta. Wira berarti utama, luhur, gagah berani dan penuh keteladanan. Swasta berarti sendiri atau mandiri. Pengertian

kewiraswastaan menekankan segi kemampuan untuk diri sendiri dalam berusaha. Berdiri sendiri bukan berarti harus hanya sendiri, tetapi justeru dengan kondisi sosial ekonomi dan iklim berusaha menuntut adanya kerjasama dan interaksi yang erat antara individu dengan kelompok, individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Istilah swasta juga lebih memberikan asosiasi pengertian tentang kemampuan untuk mendapatkan kekayaan/keuntungan sebanyak-banyaknya. Pengertian diri sendiri juga harus diartikan dengan pengertian kepercayaan diri yang memang sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup berusaha. Penggabungan pengertian wira dan swasta akan menjadikan seseorang tidak sekedar hanya untuk mencari untung yang sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara, tetapi penuh dengan kewiraan atau tindakan terpuji dan keteladanan (Soesarsono, 1996). Cahyono (1983) mengatakan bahwa sikap dan kemampuan wirausaha (entrepreneurship) bukanlah dibawa sejak lahir, tetapi dibentuk dan dipelajari sepanjang perkembangan orang itu. Sikap wiraswasta mengandung perasaan dan motivasi untuk meningkatkan prestasi usaha. Seseorang yang memiliki mentalitas wirausaha; menilai tinggi orientasi masa depan, menilai tinggi hasrat inovasi, berorientasi ke arah hasil karya, menghargai kemampuan, berdisiplin, bertanggung jawab, dan menghargai diri sendiri sebagai pribadi yang tak bisa diabaikan atau menghargai diri sendiri yang tinggi dan tidak mau tergantung pada orang lain.

7. Kemampuan bekerja sama

Kemandirian bukan berarti tidak membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Justeru kemampuan bekerja sama merupakan jalan untuk membangun jaringan dan relasi dengan orang lain sebagai upaya mewujudkan kemandiriannya.

Bertitik tolak pada beberapa penjelasan di atas, maka kemandirian sosial ekonomi pada hakekatnya adalah terpenuhinya kebutuhan materiil dan immateriil seseorang dalam menghadapi permasalahan hidupnya dengan berupaya sendiri maupun bekerjasama dengan orang lain serta berani dalam mengambil resiko dari keputusan yang telah diambil. Orang yang mandiri secara sosial ekonomi adalah

orang yang mampu memecahkan masalah dengan segala daya upaya yang dimiliki serta mampu berwirausaha atas prakarsa sendiri dengan tetap bekerjasama dalam rangka membangun jaringan usaha serta membangun kemitraan dengan orang lain.

Pengertian dan Pentingnya Kelompok dalam Pemberdayaan Masyarakat Pengertian dan Pentingnya Kelompok. Suatu kelompok pada hakekatnya merupakan pluralitas individu yang saling berhubungan secara berkesinambungan, saling memperhatikan , dan yang sadar akan adanya suatu kemanfaatan bersama. Suatu ciri yang esensial kelompok adalah, bahwa anggota-anggotanya mempunyai sesuatu yang dianggap sebagai milik bersama. Anggota kelompok menyadari bahwa apa yang dimiliki bersama mengakibatkan adanya perbedaan dengan kelompok lain.kepentingan, kepercayaan, wilayah, dan sebagainya mungkin merupakan sumber-sumber ikatan kelompok yang dianggap penting (Olmsted, 1962).

Johnson dan Jonson (1987) merumuskan definisi kelompok sebagai berikut :

Sebuah kelompok adalah dua atau lebih yang berinteraksi tatap muka (face to face interaction), yang masing-masing menyadari keanggotaannya dalam kelompok, masing-masing menyadari keberadaan orang lain yang juga anggota kelompok, dan masing-masing menyadari saling ketergantungan secara positif dalam mencapai tujuan bersama.

Definisi di atas mengisyaratkan bahwa komponen penting suatu kelompok adalah kesadaran anggota bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok dan menyadari bahwa masing-masing anggota saling membutuhkan dan saling ketergantungan yang positif untuk mencapai tujuan bersama. Soekanto (2005) menyatakan, bahwa persyaratan eksistensi suatu kelompok sosial adalah :

1. Ada kesadaran dari setiap anggota sebagai bagian dari kelompok. 2. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain. 3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan antar mereka

bertambah erat (nasib, kepentingan, tujuan, ideoloogi). 4. Kelompok sosial memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku. 5. Kelompok sosial tersebut bersistem dan berproses.

Melihat pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa alumni dapat membentuk suatu komunitas atau kelompok karena mereka memiliki perasaan yang sama sebagai alumni PSBR dan secara geografis bertempat tinggal dalam satu desa. Di samping itu mereka juga memiliki kepentingan untuk mempunyai kegiatan atau kerja produktif dalam rangka mendapatkan penghasilan/pendapatan.

Kondisi yang diharapkan alumni maupun stakeholder adalah terwujudnya kemandirian sosial dan ekonomi yang optimal, maka keberadaan kelompok usaha sangat diperlukan dalam rangka pemberdayaan alumni. Pentingnya kelompok yang berkaitan dengan aspek sosial seperti yang diungkapkan Supriyanto (1997) ,bahwa pembinaan usaha kecil bisa melalui kelompok untuk hal-hal yang bersifat umum (moral, etika, tata nilai dan sebagainya). Diharapkan dengan terbentuknya kelompok usaha ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian sosial ekonomi yang optimal. Keberadaan kelompok akan sangat memberi manfaat yang jauh lebih besar bagi anggotanya sejauh (Supriyanto, 1997) :

1. Dipakai untuk pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan berusaha secara umum bagi para anggotanya.

2. Dipakai untuk meningkatkan pengetahuan dan praktek suatu value system yang lebih cocok bagi kehidupan pengusaha.

3. Tidak terpakai untuk berlindung dari suatu tanggung jawab yang seharusnya menjadi bebannya.

4. Dipakai untuk menyuburkan moralitas usaha yang baik; dan

5. Dipakai untuk meningkatkan kualitas dari aspek kehidupan yang lebih luas (usaha, rumah tangga, masyarakat, dan sebagainya).

Pertanyaan yang timbul dari beberapa pengertian dan pentingnya kelompok usaha dalam rangka pemberdayaan alumni adalah bagaimana membangun kelompok agar masing-masing anggota (alumni) mempunyai kesadaran untuk bergabung dengan kelompok dan rasa kebersamaan antar anggota. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada anggota tentang tujuan dan pentingnya membentuk kelompok, manfaat yang akan dirasakan anggota, menjelaskan dan menggugah perasaan senasib dan sepenanggungn sebagai sesama alumni PSBR, dan memberikan pemahaman tentang prospek positif dengan adanya kelompok.

Kelompok Sebagai Media Strategis Pemberdayaan Masyarakat. Salah satu pola dan proses pendekatan pemberdayaan yang belakangan ini mampu mengangkat mereka yang miskin agar menjadi berdaya dan berkembang adalah melalui media ”kelompok”. Mereka diorganisir dalam wadah kelompok, dan kelompok itu dimultifungsikan menjadi media pembelajaran anggota sekaligus proses tukar-menukar informasi, pengetahuan, dan sikap. Secara perlahan, kekuatan individu akan muncul menjadi kekuatan kelompok dan disitulah berlangsungnya proses penguatan atau pemberdayaan (Jamasy, 2004). Hal senada juga diungkapkan oleh Friedmann (1993) yaitu ; kemampuan individu ”senasib” untuk mengorganisir diri dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif di tingkat komunitas (collective self-empowerment). Melalui kelompok akan terjadi suatu dialogical encounter yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama.

Vitayala (1986) menyatakan bahwa pendekatan kelompok mempunyai kelebihan antara lain proses adopsi dapat dipercepat, karena adanya interaksi sesama anggota kelompok dalam bentuk saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu apa yang dikemukakan Gaetano Mosca dalam Olson (1975), bahwa manusia mempunyai naluri untuk berkumpul dan berjuang dengan kumpulan manusia lainnya, sehingga individu “senasib” saling berkumpul dalam suatu kelompok. Sedangkan Sumodiningrat (1997) menyatakan bahwa pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat yang masih tertinggal adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama. Apabila usaha dimaksud dikaitkan dengan pengumpulan modal usaha melalui kredit, maka keberadaan kelompok sangat diperlukan. Chotim dan Thamrin (1997) menyimpulkan dalam sebuah diskusi ahli bahwa, kredit kelompok cocok untuk usaha kecil yang relatif baru atau belum pernah berhubungan dengan pihak perbankan. Dengan demikian kelompok lebih memiliki bargaining position yang lebih tinggi bagi alumni bila dibandingkan dengan usaha perorangan/individu.

Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh negara dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial. Suharto (2005) menyebutkan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial memfokuskan kegiatannya pada tiga bidang, yaitu : pelayanan sosial (social services/provisions), perlindungan sosial (social protection), dan pemberdayaan masyarakat (community/social empowerment). Menurut Dubois dan Miley (1992) pelayanan sosial diartikan sebagai suatu dukungan untuk meningkatkan keberfungsisosialan atau untuk memenuhi kebutuhan individu, antar individu maupun lembaga. Siporin (1975) menyebutkan bahwa pada dasarnya pelayanan sosial dilakukan untuk merefleksikan kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Kahn (1973) melihat pelayanan sosial pelayanan sosial sebagai pelayanan umum yang berisikan program-program yang ditujukan untuk membantu melindungi dan memulihkan kehidupan keluarga, membantu perorangan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan proses perkembangan serta mengembangkan kemampuan orang untuk memahami, menjangkau dan menggunakan pelayanan-pelayanan sosial yang tersedia.

Apabila membahas tentang pelayanan sosial, maka tidak lepas dari adanya tiga pendekatan atau konsep sistem kesejahteraan sosial dimana pelayanan sosial diaplikasikan. Tiga pendekatan tersebut dijelaskan oleh Suharto (2005) adalah ; pertama, pendekatan residual yang memandang bahwa pelayanan sosial baru perlu diberikan hanya apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, seperti institusi keluarga dan ekonomi pasar. Bantuan finansial dan sosial sebaiknya diberikan dalam jangka pendek, masa kedaruratan, dan harus dihentikan manakala individu atau lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi dapat berfungsi kembali. Kedua, pendekatan institusional yang melihat sistem dan usaha kesejahteraan sosial sebagai fungsi yang tepat dan sah dalam masyarakat modern. Pelayanan sosial dipandang sebagai hak warga negara. Masyarakat dan ekonomi pasar memerlukan pengaturan guna menjamin kompetisi yang adil dan setara diantara berbagai kepentingan. Karena negara dipandang merefleksikan kepentingan-kepentingan warganya melalui perwakilan-perwakilan kelompok, maka pemerintah dibenarkan untuk mengatur

dan memberikan pelayanan sosial. Program-program pemerintah, termasuk program kesejahteraan sosial dipandang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan secara luas dan berkelanjutan. Ketiga, pendekatan pengembangan ini muncul sebagai pendekatan alternatif dimana setelah terjadi perdebatan seru antara penganut ideologi liberal/institusional dengan pengunut ideologi konservatif/residual. Pendekatan ini mendukung pengembangan program-program kesejahteraan sosial, peran aktif pemerintah, serta pelibatan tenaga-tenaga profesional dalam perencanaan sosial. Bertitik tolak dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka pelayanan sosial yang diberikan oleh PSBR dengan sasaran pelayanan RPST adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengentaskan dan menangani permasalahan RPST (institusional).

Penanganan dan pelayanan sosial serta pembinaan terhadap Remaja khususnya, telah lama dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Meskipun tidak secara spesifik ditujukan kepada RPST, namun apabila dilihat dari sasaran yang ditangani dapat dikatakan sasaran tersebut merupakan sebab maupun akibat dari RPST. Departemen Sosial melalui program pembinaan Karang Taruna (KT) mengupayakan agar para remaja mempunyai wadah untuk mengembangkan diri serta dapat membantu pemerintah untuk ikut mencegah dan menanggulangi masalah sosial anak dan remaja. Di samping itu, pemerintah juga mengadakan pembinaan dan pelayanan sosial melalui panti misalnya : Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) yang ditujukan kepada anak nakal dimana usia mereka berada dalam kategori remaja, Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang ditujukan kepada remaja putus sekolah terlantar. Pada awalnya, PSBR ini hanya memberikan pelayanan sosial kepada remaja putus sekolah, Panti yang ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkoba (Panti Sosial Pamardi Putra), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) yang memberikan pelayanan sosial kepada anak terlantar yang masih berusia sekolah (SD, SLTP, SLTA). Sedangkan pelayanan yang dilaksanakan di luar panti misalnya pembinaan terhadap anak terlantar dengan memberikan pelatihan keterampilan dimana anak/remaja tersebut berada (dalam masyarakat).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga telah banyak mengadakan pelayanan sosial terhadap anak/remaja. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya

LSM mendirikan Rumah Singgah bagi anak jalanan dimana umumnya mereka dari golongan remaja. Selain itu, panti asuhan yang didirikan oleh LSM ditujukan kepada anak/remaja baik yatim, piatu, yatim piatu maupun terlantar.

Penanganan terhadap RPST oleh pemerintah baru dilakukan pada tahun 2000 melalui PSBR. Sebelumnya terjadi polemik mengenai sasaran pelayanan. Apakah sasaran tersebut Remaja Putus Sekolah atau Remaja Putus Sekolah Terlantar. Di Jawa Timur, dengan terbitnya SK Gubernur Nomor 51 Tahun 2003 maka PSBR mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial terhadap RPST (Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 51 tahun 2003). Hingga tahun 2006 ini, populasi RPST di Jawa Timur belum diketahui secara pasti karena belum ada data secara resmi tentang RPST. Data yang tersedia hanya data tentang Anak Terlantar yang jumlahnya 334.039 orang (Tahun 2004).

Panti Sosial Bina Remaja “Mardi Utomo” Blitar dalam pelaksanaannya memberikan pelayanan sosial kepada remaja putus sekolah terlantar sebanyak 60 orang dalam satu semester. Sehingga dalam satu tahun ada 120 orang yang diberi pelayanan. Selama 6 bulan tersebut, RPST diasramakan dalam panti dan diberikan makan tiga kali sehari, diberikan peralatan kesehatan sebulan sekali, diberikan alat tulis, diberikan bahan keterampilan dan setelah keluar panti diberikan bantuan peralatan kerja sesuai keterampilan yang diikuti. Jenis keterampilan yang ada di PSBR ”Mardi Utomo” Blitar adalah Menjahit, Bordir, Meubeler, Montir Otomotof Roda dua dan roda empat.

Kerangka Pemikiran

Dalam rangka pemberdayaan terhadap Alumni PSBR “Mardi Utomo”, diperlukan pendekatan dan paradigma yang berorientasi kepada kebutuhan dan permasalahan mereka. Karena alumni sudah kembali ke masyarakat dan membentuk komunitas tersendiri yang memiliki identitas, permasalahan dan kebutuhan yang berbeda. Hal ini membutuhkan perhatian tersendiri tentang upaya apa yang sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Pemerintah lokal dan masyarakat serta lembaga kemasyarakatan belum berupaya untuk ikut membantu memecahkan permasalahan para alumni. Sementara itu pihak PSBR masih

terkendala dengan dana dalam mengoptimalkan peranannya terhadap pemberdayaan alumni.

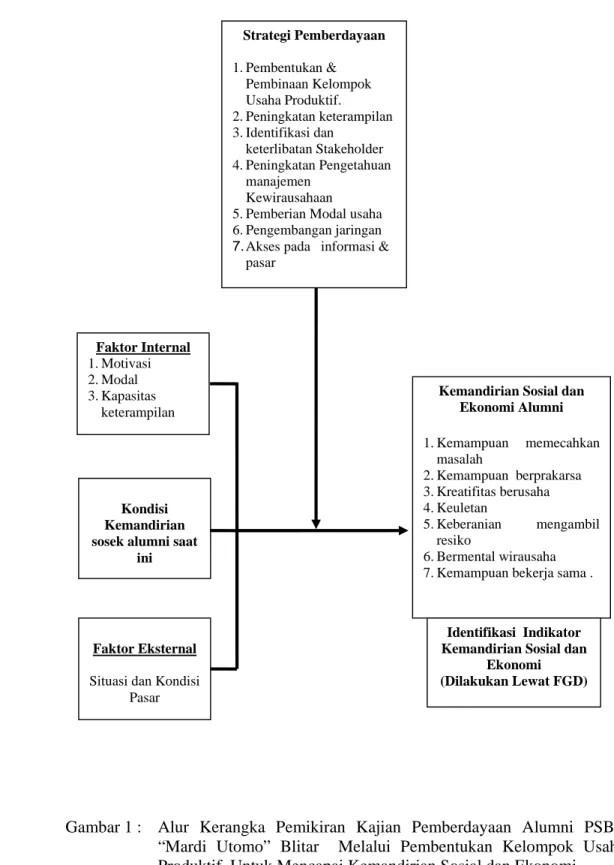

Tiga faktor yang menjadi permasalahan yang dihadapi alumni saat ini yang berpengaruh terhadap kemandirian sosial dan ekonomi alumni. Tiga faktor tersebut yaitu ; pertama, faktor internal yang terdiri atas motivasi, modal dan kapasitas keterampilan yang dimiliki oleh alumni. Faktor kedua adalah kondisi kemandirian sosial ekonomi alumni saat ini sedangkan faktor ketiga adalah faktor eksternal yaitu situasi dan kondisi pasar. Untuk memahami ketiga faktor tersebut dilakukan identifikasi.

Pihak PSBR “Mardi Utomo” masih menilai bahwa apa yang dibutuhkan mereka hanyalah “peralatan kerja” sebagai upaya “pemberdayaan” untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian alumni. Namun pada kenyataannya, kasus seperti di Desa Bacem, bantuan tersebut belum berhasil merubah situasi dan kondisi alumni. Hal ini terjadi karena pihak PSBR tidak melakukan upaya pendampingan yang berkesinambungan terhadap alumni sebagai upaya tindak lanjut dan tidak pernah melibatkan stakeholders dalam upaya pemberdayaan almnit. Untuk itu perlu ada upaya pemberdayaan alumni yang berakar dari kebutuhan dan permasalahan mereka yang melibatkan berbagai stakeholder untuk mendukung upaya alumni menuju kemandirian mereka. Oleh karena itu perlu ada usaha untuk mengidentifikasi permasalahan alumni. Identifikasi dimaksud berkaitan dengan motivasi, kapasitas keterampilan, modal yang dimiliki serta bagaimana penerimaan pelanggan dan pasar atas hasil usaha mereka.

Media kelompok merupakan salah satu alternatif yang selama ini dipandang mampu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh komunitas di dalam suatu masyarakat dan sebagai upaya untuk membangkitkan inisiatif dan partisipasi masyarakat lokal. Pendekatan kelompok mempunyai kelebihan antara lain proses adopsi dapat dipercepat, karena adanya interaksi sesama anggota kelompok dalam bentuk saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu manusia mempunyai naluri untuk berkumpul dan berjuang dengan kumpulan manusia lainnya, sehingga individu “senasib” saling berkumpul dalam suatu kelompok. Maka pendekatan kelompok adalah pendekatan yang paling sesuai untuk memberdayakan alumni.

Di samping pendekatan kelompok, upaya lain yang perlu dilakukan adalah melalui peningkatan keterampilan, peningkatan pengetahuan manajemen kewirausahaan, pemberian modal usaha serta membantu alumni untuk dapat mengakses informasi usaha dan pasar. Untuk dapat mendukung upaya atau strategi pemberdayaan tersebut maka diperlukan upaya pengidentifikasian stakeholder yang akan dilibatkan dalam program pemberdayaan alaumni.

Para alumni PSBR “Mardi Utomo” Blitar ini merupakan salah satu potensi dan aset yang dimiliki oleh masyarakat desa Bacem karena alumni memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Untuk itu pelibatan masyarakat, keluarga dan para stakeholder dalam pemberdayaan alumni menjadi begitu penting agar kesenjangan antara kondisi kemandirian sosial dan ekonomi alumni saat ini dengan kondisi yang diharapkan alumni dan stakeholder dapat diatasi dan pada gilirannya kondisi tersebut dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

Gambar 1 : Alur Kerangka Pemikiran Kajian Pemberdayaan Alumni PSBR “Mardi Utomo” Blitar Melalui Pembentukan Kelompok Usaha Produktif Untuk Mencapai Kemandirian Sosial dan Ekonomi. Faktor Internal 1. Motivasi 2. Modal 3. Kapasitas keterampilan Kondisi Kemandirian sosek alumni saat

ini

Faktor Eksternal

Situasi dan Kondisi Pasar

Kemandirian Sosial dan Ekonomi Alumni 1. Kemampuan memecahkan masalah 2. Kemampuan berprakarsa 3. Kreatifitas berusaha 4. Keuletan 5. Keberanian mengambil resiko 6. Bermental wirausaha 7. Kemampuan bekerja sama .

Strategi Pemberdayaan 1. Pembentukan & Pembinaan Kelompok Usaha Produktif. 2. Peningkatan keterampilan 3. Identifikasi dan keterlibatan Stakeholder 4. Peningkatan Pengetahuan manajemen Kewirausahaan 5. Pemberian Modal usaha 6. Pengembangan jaringan 7. Akses pada informasi &

pasar

Identifikasi Indikator Kemandirian Sosial dan

Ekonomi (Dilakukan Lewat FGD) Alumni