8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nyamuk Aedes Aegypti a. Pengertian

Aedes aegypti merupakan jenis nyamuk yang dapat membawa virus dengue penyebab penyakit demam berdarah. Selain dengue, Ae Aegypti juga merupakan pembawa virus demam kuning (yellow fever) dan chikungunya. Penyebaran jenis ini sangat luas, meliputi hampir semua daerah tropis di seluruh dunia. Aedes aegypti bersifat diurnal atau aktif pada pagi hingga siang hari. Penularan penyakit dilakukan oleh nyamuk betina karena hanya nyamuk betina yang mengisap darah. Hal itu dilakukannya untuk memperoleh asupan protein yang diperlukannya untuk memproduksi telur. Nyamuk jantan tidak membutuhkan darah, dan memperoleh energi dari nektar bunga ataupun tumbuhan. Jenis ini menyenangi area yang gelap dan benda-benda berwarna hitam atau merah.

Adapun klasifikasi nyamuk Aedes Aegyti adalah sebagai berikut: Kerajaan : Animalia

Alam : Haiwan

Filum : Arthropoda Sub Filum : Mandibulata Kelas : Insecta Sub Kelas : Pterygota

Ordo : Diptera

Sub Ordo : Nematocera Familia : Culicidae Subfamilia : Culicinae

Genus : Aedes

9 Spesies : Aedes Aegypti.

Nama Binominal : Aedes Aeygpti.(15)

Di Indonesia, nyamuk Ae Aegypti umumnya memiliki habitat di lingkungan perumahan, di mana terdapat banyak genangan air bersih dalam bak mandi ataupun tempayan. Oleh karena itu, jenis ini bersifat urban, bertolak belakang dengan Ae Albopictus yang cenderung berada di daerah hutan berpohon rimbun.

b. Morfologi

Nyamuk Ae. Aegypti adalah spesies nyamuk tropis dan sub tropis yang banyak ditemui di bagian bumi 350 LU dan 350 LS. (7) Nyamuk Ae Aegypti dewasa berukuran lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata nyamuk lain. Nyamuk ini mempunyai warna dasar hitam dengan bintik-bintik putih pada bagian badan, kaki dan sayapnya. Nyamuk Ae Aegypti seperti juga nyamuk lainnya mengalami metamorfosis sempurna.(16)

Gambar 2.1

Gambar Nyamuk Aedes Aegypti(15).

Nyamuk dewasa Ae Aegypti morfologinya hampir mirip dengan nyamuk Ae Albopictus. Perbedaan morfologis antara kedua jenis nyamuk yang memang sepintas lalu sama ini, memang hanya akan terlihat jelas ketika diamati dengan kaca pembesar (loupe) atau mikroskop. Yang

10 membedakan antara nyamuk Ae aegypti dengan nyamuk lain terutama Ae albopictus adalah pada nyamuk Ae aegypti terdapat garis putih keperakan yang tajam di bagian punggungnya (dorsal toraks) dan garis putih keperakan lainnya yang berbentuk kecapi di kepalanya, sedangkan nyamuk Ae Albopictus merupakan jenis nyamuk aedes yang paling sering ditemui di negara-negara asia tenggara. (17)

Bila diamati tubuh nyamuk Ae Aegypti terdiri dari tiga bagian utama, yaitu : kepala, toraks (dada), dan abdomen (perut) yang beruas-ruas, selain itu mempunyai tiga pasang kaki untuk berjalan dan hinggap serta sepasang sayap untuk terbang. Pada saat hinggap (landing) tubuh nyamuk Ae Aegypti sejajar dengan permukaan benda yang dihinggapinya, hal ini serupa dengan perilaku hinggap nyamuk culex dan mansonia. Nyamuk jantan Ae aegypti mempunyai antena yang memiliki banyak bulu yang disebut antena plumose, sedangkan pada nyamuk betina antena hanya memiliki sedikit bulu yang disebut antena pilose. (18)

Ae aegypti dewasa mempunyai ciri-ciri morfologi sebagai berikut : a. Nyamuk berukuran lebih kecil daripada nyamuk rumah (culex

quinquefasciatus).

b. Pada ujung abdomennya berbentuk lancip.

c. Berwarna dasar hitam dan belang-belang putih pada bagian-bagian badannya termasuk kaki-kakinya.

d. Pada bagian dorsal toraks terdapat bulu-bulu halus berwarna putih yang membentuk lire dan garis-garis putih keperakan yang mencolok. e. Terdapat garis putih keperakan yang mirip dengan kecapi di bagian

kepalanya.(19)

c. Siklus Hidup Nyamuk Ae Aegypti

Nyamuk Ae aegypti dalam siklus hidupnya mengalami metamorfosis sempurna dengan 4 stadium, yaitu : Telur - Jentik – Pupa – Dewasa. Stadium telur, jentik dan pupa hidup dalam air dan stadium dewasa aktif terbang.(16)

11 Gambar 2.2

Siklus Hidup Nyamuk Aedes Aegypti(16). a. Stadium Telur

Setelah beristirahat dan proses pematangan telur selesai, nyamuk betina akan meletakkan telurnya di dinding tempat perkembangbiakannya, sedikit di atas permukaan air. Telur Ae Aegypti berwarna hitam dengan ukuran ± 0,80 mm. Pada umumnya telur akan menetas menjadi jentik dalam waktu ± 2 hari setelah telur terendam air. Setiap kali bertelur nyamuk betina dapat mengeluarkan telur sebanyak 100 butir. Telur di tempat yang kering (tanpa air) dapat bertahan berbulan-bulan pada suhu -20C sampai 420C. Dan bila tempat tersebut kemudian tergenang air atau kelembabannya tinggi maka telur dapat menetas lebih cepat.(17)

b. Stadium Jentik

Jentik memerlukan empat tahap perkembangan yang disebut instar. Jangka waktu perkembangan jentik tergantung pada suhu, ketersediaan makanan, dan kepadatan jentik dalam kontainer. Sedangkan pada suhu rendah, dibutuhkan beberapa minggu. Habitat jentik yang alami jarang ditemukan, tetapi sering ditemukan pada lubang pohon, ketiak daun dan tempurung kelapa.(18) Stadium jentik biasanya berlangsung 6-8 hari kemudian jentik berubah menjadi pupa.(17)

12 Ciri yang khas dari jentik Ae. Aegypti adalah sebagai berikut : 1) Adanya corong udara (siphon) pada segmen terakhir.

2) Pada segmen-segmen abdomen tidak dijumpai adanya rambut – rambut berbentuk kipas (palmate hair).

3) Pada corong udara terdapat “pecten”.

4) Adanya sepasang rambut serta jumbai pada corong udara.

5) Pada setiap sisi abdomen segmen kedelapan ada “comb scale” sebanyak 8-21 atau berjejer 1-3.

6) Bentuk individu dari “comb scale” seperti duri.

7) Pada sisi toraks terdapat duri yang panjang dengan bentuk kurva dan ada sepasang rambut kepala.(19)

c. Stadium Pupa

Pupa Ae. Aegypti mempunyai ciri morfologi yang khas yaitu memiliki tabung / terompet pernafasan yang berbentuk segitiga. Jika pupa diganggu oleh gerakan atau tersentuh, akan bergerak cepat untuk menyelam dalam air selama beberapa detik kemudian muncul kembali dengan cara mengantungkan badannya menggunakan tabung pernafasan pada permukaan air di wadah / tempat perindukan.(16)

Masa stadium pupa Ae. Aegypti normalnya berlangsung antara 2-4 hari. (17). Setelah itu pupa tumbuh menjadi nyamuk dewasa jantan atau betina. Biasanya nyamuk jantan muncul / keluar lebih dahulu, walaupun pada akhirnya perbandingan jantan – betina (sex ratio) yang keluar dari kelompok telur yang sama, yaitu 1 : 1.(16)

d. Stadium Dewasa

Nyamuk Ae. Aegypti adalah sub genus stegomnya dengan ciri-ciri belang-belang putih pada bagian badan dan kakinya, warna putih pada tubuh Ae. Aegypti kelihatan mengkilap.(17) Dalam kondisi optimal, waktu yang dibutuhkan dari telur menetas hingga menjadi nyamuk dewasa adalah 7 hari, termasuk dua hari masa pupa.(18) Namun biasanya pertumbuhan dari telur menjadi nyamuk dewasa mencapai 9 – 10 hari. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

13 perkembangan mulai dari nyamuk menghisap darah hingga bertelur umumnya antara 3 – 4 hari, jangka waktu ini disebut siklus gonotropik

(gonotropic cycle). (20)

Gambar 2.3

Gambar Nyamuk Aedes Aegypti Dewasa d. Bionomik Nyamuk

a. Tempat Perindukan

Tempat perindukan nyamuk Ae. Aegypti yang utama adalah tempat-tempat penampungan air di dalam atau sekitar rumah atau di tempat-tempat umum yang biasanya tidak melebihi jarak 500 m dari rumah. Tempat perindukan nyamuk ini berupa genangan air yang tertampung disuatu tempat atau wadah, nyamuk ini tidak dapat berkembang biak di genangan air yang langsung berhubungan dengan tanah.

Jenis-jenis tempat perindukan nyamuk Ae. Aegypti dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Tempat Penampungan Air (TPA), untuk keperluan sehari-hari, seperti : drum, tangki, reservoir, tempayan, bak mandi / WC, ember dan lain – lain.

2) Tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari – hari, seperti : tempat minum burung, vas bunga, perangkap semut dan barang – barang bekas (ban, kaleng, botol, plastik, dan lain - lain).

14 3) Tempat penampungan air alamiah seperti : lubang pohon, lubang batu, pelepah daun, tempurung kelapa, pelepah pisang, potongan bambu dan lain – lain.

Tempat perindukan nyamuk ini biasanya terlindung dari pancaran langsung sinar matahari dan mengandung air bersih dengan pengertian clear water bukan clean water.(17)

b. Kebiasaan Menghisap Darah

Nyamuk Ae. Aegypti betina menyukai darah manusia daripada darah binatang atau bersifat antropofilix, darah diperlukan proteinnya untuk mematangkan telur agar jika dibuahi oleh sperma nyamuk jantan dapat menetas. Nyamuk Ae. Aegypti jantan menghisap cairan tumbuhan manusia atau sari bunga sebagai makanannya.(20)

Biasanya nyamuk betina mencari darah pada siang hari jarang sekali pada malam hari, aktifitas menghisap darah biasanya mulai pagi sampai petang hari, dengan puncak aktifitas menggigit antara pukul 09.00 – 10.00 dan 16.00-17.00. Tidak seperti nyamuk lain, nyamuk Ae. Aegypti mempunyai kebiasaan mengisap darah beberapa orang secara bergantian dalam waktu yang singkat (mutiple biter), sehingga nyamuk ini sangat efektif sebagai penular penyakit DBD.(17)

c. Kebiasaan Beristirahat

Nyamuk Ae. aegypti lebih menyukai beristirahat di tempat yang gelap, lembab dan tersembunyi baik di dalam rumah maupun bangunan, tempat beristirahat di dalam rumah biasanya di bawah perabotan rumah tangga, gantungan pakaian, korden / tirai, di bawah tempat tidur, dinding, termasuk kloset, kamar mandi, dan dapur.(21)

Setelah menghisap darah, nyamuk Ae. aegypti betina beristirahat tidak jauh dari tempat berkembangbiaknya sampai menunggu proses pematangan telurnya.(17)

d. Jarak Terbang

Kemampuan terbang nyamuk betina rata-rata 40 m, maksimal 100 m. Namun secara pasif misalnya karena angin atau terbawa

15 kendaraan nyamuk ini dapat berpindah lebih jauh lagi.(17)

Penyebaran nyamuk Ae. aegypti dewasa dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk keberadaan tempat berkembangbiak dan kebutuhan akan darah sebagai makanannya, tetapi biasanya radius penyebaran nyamuk Ae. aegypti tidak melebihi jarak 100 m dari tempat perindukannya.(21)

e. Lama Hidup

Nyamuk Ae. aegypti dewasa memiliki rata-rata lama hidup hanya 8 hari.(5) Namun umur nyamuk betina di alam dapat mencapai 2-3 bulan.(17) Selama musim hujan, saat masa bertahan hidup lebih panjang, resiko penyebaran virus juga semakin besar.(5)

B. Metode pengendalian vektor

Pengendalian adalah suatu usaha untuk mengekang suatu hal dengan pengaturan sumber daya, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan cara membandingkan antara usaha dengan suatu standar tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian vektor adalah menurunkan kepadatan vektor pada tingkat yang tidak membahayakan kesehatan. Cara pengendalian DBD yang dapat dilakukan saat ini adalah dengan memberantas nyamuk penularnya, karena vaksin untuk mencegah dan obat untuk membasmi belum ada. Pada dasarnya pengendalian vektor DBD dapat dilakukan dengan 4 cara 1. Pertama, pengendalian lingkungan

Langkahnya terdiri dari pengendalian terhadap nyamuk dewasa dan pradewasa. Pada prinsipnya pengelolaan lingkungan ini adalah mengusahakan agar kondisi lingkungan tidak/kurang disenangi oleh nyamuk sehingga umur nyamuk berkurang dan tidak mempunyai kesempatan untuk menularkan penyakit atau mengusahakan agar untuk nyamuk dan manusia berkurang.

Usaha ini dapat dilakukan dengan cara menambah pencahayaan ruangan dalam rumah, lubang ventilasi, mengurangi tumbuhan perdu, tidak membiasakan menggantungkan pakaian di kamar serta memasang

16 kawat kasa. Pengendalian terhadap nyamuk pradewasa. Pengelolaan lingkungan tempat perindukan ini adalah usaha untuk menghalangi nyamuk meletakkan telurnya atau menghalangi proses perkembangbiakan nyamuk.

2. Kedua, pengendalian secara biologis.

Yakni berupa intervensi yang dilakukan dengan memanfaatkan musuh-musuh (predator) nyamuk yang ada di alam seperti ikan kepala timah dan goppy.

3. Ketiga, pengendalian secara kimia.

Yakni berupa pengendalian vektor dengan bahan kimia, baik bahan kimia sebagai racun, sebagai bahan penghambat pertumbuhan ataupun sebagai hormon. Penggunaan bahan kimia untuk pengendalian vektor harus mempertimbangkan kerentanan terhadap pestisida yang digunakan, bisa diterima masyarakat, aman terhadap manusia dan organisme lainnya, stabilitas dan aktivitas pestisida, dan keahlian petugas dalam penggunaan pestisida.

4. Keempat, pengendalian terpadu.

Langkah ini tidak lain merupakan aplikasi dari ketiga cara yang dilakukan secara tepat/terpadu dan kerja sama lintas program maupun lintas sektoral dan peran serta masyarakat.(12)

C. Resistensi 1. Definisi

Resistensi adalah kemampuan serangga (nyamuk) untuk bertahan hidup terhadap pengaruh insektisida yang biasanya mematikan. Dengan kata lain, hama mengembangkan resistensi terhadap bahan kimia melalui seleksi alam sehingga kebanyakan organisme yang bertahan hidup dan meneruskan genetik / keturunannya.(20)

17 2. Jenis - jenis resistensi

a. Resistensi Tunggal

Fenomena dimana hama resisten terhadap satu jenis pestisida yang telah digunakan.

b. Multipel resistensi

Multiple resistensi adalah fenomena di mana OPT resisten terhadap lebih dari satu kelas pestisida. Hal ini dapat terjadi jika salah satu pestisida digunakan sampai menampilkan resistensi hama dan kemudian lain digunakan sampai mereka resisten terhadap yang satu itu, dan sebagainya pada

c. Resistensi silang

Resistensi silang / Cross, sebuah fenomena yang terkait, terjadi ketika mutasi genetik yang membuat tahan hama ke salah satu pestisida juga membuatnya tahan terhadap pestisida lain, terutama yang dengan mirip mekanisme aksi.(23)

3. Penyebab resistensi

Kecenderungan populasi hama untuk mengembangkan resistensi disebabkan oleh :

1) Pertama

Spesies hama biasanya mampu menghasilkan sejumlah besar keturunan. Hal ini meningkatkan kemungkinan mutasi genetik dan memastikan cepat build-up dalam jumlah mutan tahan sekali mutasi seperti pernah terjadi.

2) Kedua

Jenis hama telah terkena racun alam untuk waktu yang lama sebelum timbulnya peradaban manusia. Misalnya, banyak tanaman menghasilkan phytotoxins untuk melindungi mereka dari herbivora. Sebagai hasilnya, evolusi bersama herbivora dan tanaman inang mereka diperlukan perubahan fisiologis dan metabolisme untuk detoksifikasi atau mentolerir racun.

18 3) Ketiga

Adaptasi perilaku adalah kemampuan hama berperilaku dalam menghindari insektisida yang ada di suatu tempat yang telah dipaparkan dalam hal ini yaitu hama akan pergi ketika suatu tempat mengandung insektisida dan akan kembali lagi ketika insektisida tersebut telah hilang .(20)

Menanggapi resistensi pestisida, manajer hama / pengendali hama yang meningkatan penggunaan pestisida akan memperburuk masalah. Selain itu, ketika pestisida beracun terhadap spesies yang makan pada atau bersaing dengan hama, populasi hama kemungkinan akan berkembang lebih lanjut, membutuhkan lebih pestisida. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai pestisida perangkap, atau treadmill pestisida, karena petani terus membayar lebih untuk kurang menguntungkan.

Serangga predator dan parasit yang hidup pada serangga lain umumnya memiliki populasi yang lebih kecil dan karena itu sangat kecil kemungkinannya untuk mengembangkan resistansi daripada sasaran utama dari pestisida, seperti nyamuk dan mereka yang makan tanaman. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya masalah hama karena spesies ini biasanya menjaga populasi hama di cek. Tapi predator tahan spesies hama dapat dibiakkan di laboratorium, yang dapat membantu menjaga populasi hama bawah.

Sumber lebih sedikit makanan hama semakin besar kemungkinan adalah untuk mengembangkan perlawanan, karena konsentrasi yang lebih tinggi terkena pestisida dan memiliki kesempatan lebih sedikit untuk berkembang biak dengan populasi yang belum terkena. Faktor-faktor lain dalam kecepatan dengan yang suatu spesies mengembangkan perlawanan generasi waktu dan fekunditas (generasi lebih pendek dan menyebabkan lebih banyak keturunan untuk perlawanan lebih cepat).(20)

19 4. Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya resistensi

Faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya resistensi meliputi faktor genetik, biologi dan operasional (Georgiou, 1983). Faktor genetik antara lain meliputi frekuensi, jumlah dan dominansi resisten. Faktor biologi-ekologi meliputi perilaku hama, jumlah generasi per tahun, keperidian, mobilitas dan migrasi. Faktor operasional meliputi jenis dan sifat insektisida yang digunakan, jenis-jenis insektisida yag digunakan sebelumnya, persistensi, jumlah aplikasi dan stadium sasaran, dosis, frekuensi dan cara aplikasi, bentuk formulasi ,dan yang lain. Faktor genetik dan biologi-ekologi lebih sulit dikelola dibandingkan faktor operasional. Faktor genetik dan biologi merupakan sifat asli serangga sehingga di luar pengendalian kita. Dengan mempelajari sifat-sifat tersebut dapat dihitung risiko munculnya populasi resisten suatu jenis serangga.(21) 5. Proses terjadinya resistensi

Resistensi di lapangan yang kadangkala diindikasikan oleh menurunnya efektivitas suatu teknologi pengendalian tidak terjadi dalam waktu singkat. Resistensi pestisida berkembang setelah adanya proses seleksi yang berlangsung selama banyak generasi. Resistensi merupakan suatu fenomena evolusi yang diakibatkan oleh seleksi pada serangga hama yang diberi perlakuan insektisida secara terus menerus.

Di alam frekuensi individu rentan lebih besar dibandingkan frekuensi individu resisten, dan frekuensi homosigot resisten (RR) berkisar antara 10-2 sampai 10-13 (Georgiou dan Taylor 1986). Karena adanya seleksi yang terus- menerus jumlah individu yang peka dalam suatu populasi semakin sedikit dan meninggalkan individu-individu resisten. Individu resisten ini akan kawin satu dengan lainnya sehingga menghasilkan keturunan yang resisten pula. Populasi yang tetap hidup pada aplikasi pestisida permulaan akan menambah proporsi individu yang tahan terhadap senyawa dan meneruskan sifat ini pada keturunan mereka.

Karena pengguna pestisida sering menganggap bahwa individu-individu hama yang tetap hidup belum menerima dosis letal, petani

20 mengambil tindakan dengan meningkatkan dosis pestisida dan frekuensi aplikasi. Tindakan ini yang mengakibatkan semakin menghilangnya proporsi individu yang peka. Tindakan ini meningkatkan proporsi individu-individu yang tahan dan tetap hidup. Dari generasi ke generasi proporsi individu resisten dalam suatu populasi akan semakin meningkat dan akhirnya populasi tersebut akan didominansi oleh individu yang resisten. Resistensi tidak akan menjadi masalah sampai suatu populasi didominansi oleh individu-individu yang resisten sehingga pengendalian hama menjadi tidak efektif lagi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi laju perkembangan resistensi adalah tingkat tekanan seleksi yang diterima oleh suatu populasi serangga. Pada kondisi yang sama, suatu populasi yang menerima tekanan yang lebih keras akan berkembang menjadi populasi yang resisten dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan populasi hama yang menerima tekanan seleksi yang lemah. (21)

6. Fisiologi Resistensi

Sering hama menjadi resisten terhadap pestisida karena mengembangkan perubahan fisiologis yang melindunginya dari bahan kimia. Dalam beberapa kasus, sebuah hama mungkin memperoleh peningkatan jumlah salinan dari gen, yang memungkinkan untuk menghasilkan lebih dari sebuah pelindung enzim yang memecah pestisida ke dalam bahan kimia beracun yang kurang. enzim tersebut termasuk esterases , transferases glutathione , dan oksidase mikrosoma dicampur. Bergantian, jumlah reseptor biokimia untuk bahan kimia dapat dikurangi dalam hama, atau reseptor mungkin diubah, mengurangi OPT kepekaan terhadap kompleks tersebut.

Perilaku resistensi juga telah dijelaskan untuk beberapa bahan kimia; contoh, beberapa Anopheles nyamuk dikembangkan untuk preferensi istirahat luar yang mencegah mereka dari kontak dengan pestisida disemprotkan pada interior. dinding untuk mekanisme lain meliputi peningkatan tingkat ekskresi molekul beracun, penyerapan dan

21 penyimpanan dalam tubuh serangga menjauh dari jaringan rentan dan organ, dan penurunan penetrasi toksin melalui dinding tubuh serangga.

Dalam kasus lain, beberapa gen yang terlibat tahan gen biasanya autosom. Akibatnya, resistensi diwariskan sama pada laki-laki dan perempuan, resistensi biasanya diwariskan sebagai sifat dominan tidak lengkap. Ketika tahan dan setiap pasangan rentan dengan satu sama lain, keturunan mereka memiliki tingkat menengah perlawanan (lebih tahan dari orang tua rentan, tetapi tidak tahan sebagai induk tahan).

Tahan individu sering telah mengurangi output reproduksi, harapan hidup, mobilitas. Oleh karena itu, relatif sedikit dari mereka bertahan dalam suatu populasi yang tidak terkena insektisida tertentu yang mereka telah mengembangkan resistansi.

Para ilmuwan telah meneliti cara untuk menggunakan enzim ini untuk memecah pestisida di lingkungan, yang akan detoksifikasi mereka dan mencegah dampak lingkungan yang merugikan. Kemudian mereka menemukan sebuah enzim serupa yang dihasilkan oleh bakteri tanah yang juga memecah organochloride insektisida, tetapi yang bekerja lebih cepat dan tetap stabil dalam berbagai kondisi. Produk, yang disebut Landguard digunakan di Australia untuk dekontaminasi peralatan semprot, tanah dan air setelah penyemprotan pestisida dan tumpahan.(20)

7. Mekanisme Resistensi

Mekanisme resistensi suatu serangga terhadap insektisida dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Peningkatan detoksifikasi (menjadi tidak beracun) insektisida oleh karena bekerjanya ensim-ensim tertentu seperti ensim dehidroklorinase (terhadap DDT), ensim mikrosomal oksidase (terhadap karbamat, OP, piretroid), glutation transferase (terhadap OP), hidrolase dan esterase (terhadap OP).

b. Penurunan kepekaan tempat sasaran insektisida pada tubuh serangga seperti asetilkolinesterase (terhadap OP dan karbamat), sistem syaraf (Kdr) seperti terhadap DDT dan piretroid.

22 c. Penurunan laju penetrasi insektisida melalui kulit atau integumentum

seperti yang terjadi pada ketahanan terhadap kebanyakan insektisida.(21)

8. Manajemen Resistensi

Hama yang resistensi terhadap pestisida dapat dikelola dengan mengurangi tekanan seleksi oleh pestisida pada populasi hama. Dengan kata lain, situasi ketika semua hama kecuali yang paling tahan dibunuh oleh kimia yang diberikan harus dihindari. Hal ini dapat dicapai dengan menghindari aplikasi pestisida yang tidak perlu, dengan menggunakan bahan kimia non-teknik kontrol, dan meninggalkan tempat perlindungan diobati dimana hama rentan dapat bertahan hidup Mengadopsi manajemen hama terpadu (PHT) pendekatan biasanya membantu dengan pengelolaan resistensi. (21)

Bila pestisida metode tunggal atau dominan pengendalian hama, resistensi umumnya dikelola melalui rotasi pestisida dengan cara melibatkan bergantian antara kelas pestisida dengan modus yang berbeda tindakan untuk menunda atau mengurangi timbulnya resistensi hama yang ada. Kelas pestisida yang berbeda mungkin memiliki dampak yang berbeda pada hama. The US Environmental Protection Agency (EPA atau USEPA) menunjuk berbeda kelas fungisida, herbisida dan insektisida. Pestisida produsen dapat, pada label produk, mengharuskan tidak lebih dari jumlah tertentu aplikasi berturut-turut dari kelas pestisida dilakukan sebelum bergantian untuk kelas pestisida yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang masa manfaat suatu produk .(21)

Tankmixing pestisida adalah kombinasi dari dua atau lebih pestisida dengan modus yang berbeda tindakan dalam rangka meningkatkan hasil aplikasi pestisida individu dan menunda awal terjadinya atau mengurangi yang ada resistensi hama.(21)

23 D. Resistensi Nyamuk Aedes Terhadap Insektisida

Resistensi larva dan nyamuk Ae. Aegypti terjadi pada insektisida temefos dan malathion. Temefos adalah larvasida yang paling banyak digunakan untuk membunuh larva Ae. Aegypti. Penggunaan temefos sudah dipakai sejak tahun 1976. Empat tahun kemudian yakni 1980, temefos 1% (abate) ditetapkan sebagai bagian dari progam pemberantasan massal Aedes aegypti di Indonesia. Jadi bisa dikatakan, temefos sudah digunakan hampir 30 tahun. Bukan tidak mungkin penggunaan dalam waktu lama memicu resistensi(22).

Larva Ae. Aegypti dikatakan resisten apabila LC (Lethal Concentration) 99 24 jam melebihi 0,02 mg/l temefos 1%. Laporan resistensi larva Aedes aegypti terhadap temefos sudah ditemukan di beberapa negara seperti Brazil, Bolivia, Argentina, Venezuela, Kuba, French Polynesia, Karibia, dan Thailand. (22)

Bertolak belakang dengan temuan di negara-negara tersebut, bahwa larva Ae. Aegypti dari 5 kelurahan di Banjarmasin Utara masih rentan terhadap temefos 1%. LC99 24 jam jauh lebih rendah dari 0,02 mg/l. Namun demikian, sudah mulai terlihat adanya indikasi penurunan kerentanan larva terhadap temefos. Hal itu mengimplikasikan perlunya evaluasi berkala terhadap keefektivitasan temefos di kemudian hari. Hasil itu dimuat dalam Bioscientiae 2006. (22)

Malathion termasuk golongan organofosfat parasimpatomimetik, yang berarti berikatan irreversibel dengan enzim kolinesterase pada sistem saraf serangga. Akibatnya, otot tubuh serangga mengalami kejang, kemudian lumpuh, dan akhirnya mati. Malathion digunakan dengan cara pengasapan (fogging). Dosis yang dipakai adalah 5% yaitu campuran antara malathion dan solar sebesar 1:19. (22)

Uji kerentanan Ae. Aegypti terhadap malathion pada lokasi yang tidak pernah, pernah, dan sering difogging dengan konsentrasi pengujian adalah 0,04%, 1%, dan 5%. Pada konsentrasi malathion 0,04%, tingkat kematian 100% nyamuk pada lokasi yang tidak pernah dan sering terpapar malathion

24 terjadi pada menit ke-15 dan ke-20. Selanjutnya, pada konsentrasi malathion 1%, tingkat kematian 100% pada lokasi yang tidak pernah dan pernah adalah menit ke-10 dan ke-15. Dari kedua konsentrasi itu, statistik tidak menunjukkan perbedaan bermakna tingkat kematian 100% antara ketiga lokasi sampel nyamuk tersebut (p>0,05). (22)

Terakhir, pada konsentrasi malathion 5% perbedaan tingkat kematian baru terlihat. Pada menit ke-5 setelah dipapari konsentrasi malathion 5%, seluruh nyamuk yang berasal dari lokasi tidak pernah difogging mati; sedangkan nyamuk yang mati dari lokasi pernah dan sering difogging hanya 71,3% dan 65,1%. Setelah mencapai menit ke-10, barulah semua nyamuk dari lokasi pernah difogging mati. Sementara itu, seluruh nyamuk dari lokasi sering difogging baru mati setelah menit ke-15. (22)

Larva nyamuk Ae. Aegypti diduga juga resistens larva terhadap beberapa jenis insektisida. Penelitian di Rio de Janeiro dan Espirito Santo, Brazil menunjukkan resistensi terhadap temefos (0,012 mg/L), dengan mortalitas hanya 74% sampai 23,5%. Sementara itu, resistensi juga terlihat pada nyamuk betina dewasa terutama terhadap temefos dan fenitrothion. Dalam penelitiannya, malathion masih cukup mempan membunuh nyamuk dewasa. (22)

Nyamuk Ae. Aegypti terhadap beberapa kelompok besar insektisida yaitu DDT, fenitrothion, malathion, deltamethrin, dan permethrin. Setelah dipapari selama 1jam (kecuali 4 jam untuk DDT), nyamuk Culex (nyamuk yang paling sering ditemukan di rumah-rumah) menunjukkan resistensi yang tinggi terhadap DDT 4%, deltamethrin 0,05%, fenitrothion 1%, dan permethrin 0,75% dengan persentase kematian berturut-turut adalah 0%, 11%, 21,2%, dan 10,1%. Resistensi sedang Culex ditemukan pada paparan propoxur 0,1% dengan persentase kematian 66%. Fakta menarik, Culex masih didapatkan sensitif terhadap malathion 5% dimana tingkat kematiannya mencapai 100%. (22)

Di sisi lain, Aedes masih rentan 100% terhadap fenitrothion 1% dan malathion 0,8%. Pada deltamethrin 0,05%, tingkat kematian Aedes mencapai

25 82,7%, dan pada permethrin 0,75% hanya 34,8%. Selain itu, WHO 1996 melaporkan, di banyak negara nyamuk Culex telah resisten terhadap insektisida golongan organofosfat, karbamat, dan piretroid. Salah satu penjelasan mengapa nyamuk Culex banyak mengalami resistensi adalah adanya kemungkinan tempat perindukan (breeding places) Culex terpapar/terkontaminasi oleh insektisida yang digunakan saat fogging untuk membasmi Aedes. (22)

Dari data-data penelitian diatas, terlihat sudah ada tanda-tanda resistensi larva dan nyamuk dewasa Ae. Aegypti terhadap insektisida. Di Jakarta, sebagian besar larva Ae. Aegypti di Tanjung Priok telah resisten terhadap insektisida organofosfat yaitu 44,8 % resisten sedang dan 50% sangat resisten. Di Mampang Prapatan, sebagian besar larva Ae. Aegypti juga telah resisten terhadap insektisida organofosfat yaitu 57,2% resisten sedang dan 9,8% sangat resisten. (22)

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat resistensi nyamuk terhadap suatu pestisida. Variabel-variabel tersebut antara lain konsentrasi pestisida, frekuensi penyemprotan, dan luas penyemprotan pestisida. Fenomena resistensi itu, lanjutnya, dapat dijelaskan dengan teori evolusi. Ketika suatu lokasi dilakukan penyemprotan pestisida, nyamuk yang peka akan mati, sebaliknya yang tidak peka akan tetap melangsungkan hidupnya. Paparan pestisida yang terus menerus menyebabkan nyamuk beradaptasi sehingga jumlah nyamuk yang kebal bertambah banyak. Apalagi, nyamuk yang kebal tersebut dapat membawa sifat resistensinya ke keturunannya. Tak berhenti sampai disitu, nyamuk yang sudah kebal terhadap satu jenis pestisida tertentu akan terus mengembangkan diri agar bisa kebal terhadap jenis pestisida yang lain.(22)

E. Insektisida Malathion

Insektisida Malathion temasuk kelompok insektisida organofosfor yang dipergunakan secara luas untuk membasmi serangga dalam bidang kesehatan, pertanian, peternakan dan rumah tangga, dan mempunyai daya

26 racun yang tinggi pada serangga sedangkan toksisitasnya terhadap mammalia relatif rendah, sehingga banyak digunakan.

Malathion membunuh insekta dengan cara meracun lambung, kontak langsung dan dengan uap/pernapasan. Malathion, mempunyai sifat yang sangat khas, dapat menghambat kerja kolinesterase terhadap asetilkolin (Asetilcholinesterase Inhibitor) di dalam tubuh. Insektisida mengalami proses biotransformation di dalam darah dan hati. Sebagian malathion dapat dipecahkan dalam hati mamalia dan penurunan jumlah dalam tubuh terjadi melalui jalan hidrolisa esterase.

Adapun kelebihan insektisida malathion adalah : efektif mengendalikan nyamuk Ae. Aegypti, hemat, dosis yang rendah, beraroma lembut dan relatif tidak berbahaya kepada operator, memiliki toksisitas rendah terhadap mamalia, murah diaplikasikan dengan cold fogging / pengkabutan,

thermal fogging / pengasapan. (23)

Adapun spesifikasi malathion adalah sebagai berikut : 1.. Bahan aktif : malathion

2. Golongan : sintetik piretroit 3. Rumus molekul : C22 H19 CL2 NO3

4. Kandungan bahan aktif : 10% (100 gram per liter) 5. Dosis aplikasi : 10 ml / liter solar

6. No reg komisi pestisida : R1. 1848/4-2003/T 7. Sifat fisik : cairan emulsi

8. Warna : kuning pucat

9. Aplikasi : thermal fogging

10. Serangga sasaran : Ae. Aegypti dan Culex sp

F. Penentuan / Uji Resistensi

Untuk menentukan resistensi nyamuk Ae. Aegypti ada dua cara, yaitu secara konvensional menggunakan uji bio assay / susceptibility standar WHO dan uji biokimia / uji enzimatis dengan metode Lee. (24)

27 Uji bioassay untuk menentukan kerentanan nyamuk Ae. Aegypti terhadap insktisida sipermetrin dalam bentuk impragnated paper dengan konsentrasi 0,05% yang dibuat oleh WHO. Uji dilakukan dengan menggunakan WHO susceptibility test kit yang berbentuk tabung..

Tingkat resistensi nyamuk dihitung berdasarkan rata-rata kematian nyamuk dari empat kali pengulangan. Ada tiga kriteria kerentanan, yaitu : 1) Rentan, bila rata-rata kematian nyamuk sebesar 95-100%. Artinya

nyamuk yang diuji masih bisa diberantas dengan insektisida dalam dosis anjuran.

2) Perlu verifikasi atau toleran bila rata-rata kematian nyamuk sebesar 80-95%. Artinya insektisida masih bisa digunakan tetapi harus ada peningkatan dosis.

3) Resisten, bila rata-rata kematian nyamuk sebesar <80%. Artinya sudah tidak bisa digunakan dan harus diganti dengan jenis insektisida yang lain.(24)

2. Uji bio kimia dengan metode Lee

Jentik nyamuk instar IV awal digerus secara individual untuk dibuat homogenat dan dilarutkan dengan 0,5 ml larutan phosphat buffer saline (PBS) 0,02 M, pH = 7. Homogenat kemudian dipindahkan ke dalam microplate menggunakan micropipette sebanyak 50 µl bahan substrat α naftil asetat dalam aceton (6 g/l) dicampur dengan 50 ml buffer phosphate (0,02 M; pH=7) dan dibiarkan selama 60 detik. Selanjutnya pada setiap microplate ditambahkan 50 µl bahan coupling reagent berupa 150 mg garam Fast blue B (o-dianisidine, tetrazotized; sigma) dalam 15 ml akuades dan 35 ml aquous (5%;w/v) sodium dodecyl sulphate (Sigma). Segera setelah reaksi berlangsung 10 menit, warna merah yang mula mula timbul berangsur-angsur berubah menjadi biru. Reaksi dihentikan dengan penambahan 50 µl asam asetat 10% ke dalam tiap-tiap microplate yang berisi homogenat. Intensitas warna akhir produk reaksi menggambarkan aktivitas enzim esterase nonspesifik dan tingkatannya dapat dibedakan secara visual. Aktivitas enzim secara kuantitatif kemudian dibaca dengan

28 Elisa reader pada panjang gelombang 450 nm.(25)

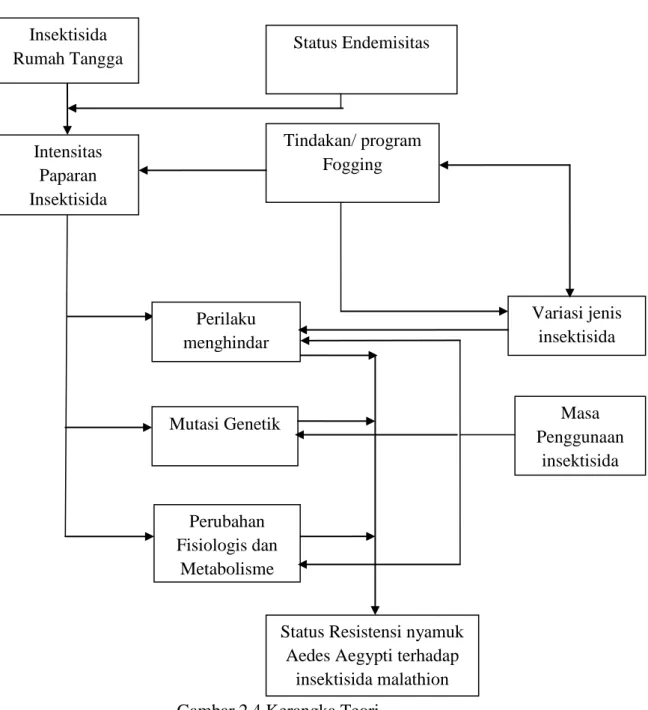

G. Kerangka Teori

Gambar 2.4 Kerangka Teori Tindakan/ program Fogging Variasi jenis insektisida Masa Penggunaan insektisida Perubahan Fisiologis dan Metabolisme Mutasi Genetik Perilaku menghindar

Status Resistensi nyamuk Aedes Aegypti terhadap

insektisida malathion Insektisida Rumah Tangga Intensitas Paparan Insektisida Status Endemisitas

29 H. Kerangka Konsep

Mengacu kepada kerangka teori yang telah dipaparkan, kerangka konsep penelitian ini adalah :

Variabel bebas Variabel terikat

Variabel Pengganggu

Gambar 2.5 Kerangka Konsep

I.Hipotesis

1. Terjadi resistensi nyamuk Ae. aegypti terhadap malathion pada daerah endemis dan tidak endemis di Kota Semarang.

2. Ada perbedaan status resistensi nyamuk Ae. Aegypti terhadap insektisida malathion berdasarkan endemisitas DBD.

Status Endemisitas DBD 1. Endemis Tinggi 2. Endemis Sedang 3. Tidak Endemis Status Resistensi 1. Rentan 2. Toleran 3. Resisten 1. Frekuensi Fogging 2. Riwayat Fogging 3. Dosis Insektisida Fogging