2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Emisi Kendaraan Bermotor

Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Udara ambien sendiri yaitu udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan/atau bisa mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Sementara itu ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor didefinisikan sebagai batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara).

Kendaraan bermotor menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor terbagi menjadi dua tipe yaitu kendaraan bermotor tipe lama dan kendaraan bermotor tipe baru.

Parameter yang dihitung dalam ambang batas emisi gas buang dari kendaraan bermotor lama yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru adalah karbonmonoksida (CO), hidrokarbon (HC) dan oksidanitrogen (NOx) yang dianggap paling beracun. Berdasarkan Tabel 1 standar baku mutu udara ambien untuk karbonmonoksida (CO), hidrokarbon (HC) dan oksidanitrogen (NOx) adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Baku Mutu Udara Ambien untuk CO, HC dan NOx

Parameter Baku Mutu yang Diperkenankan

CO 20 ppm/8 jam

HC 0,24 ppm/3 jam

NOx 0,05 ppm/24 jam

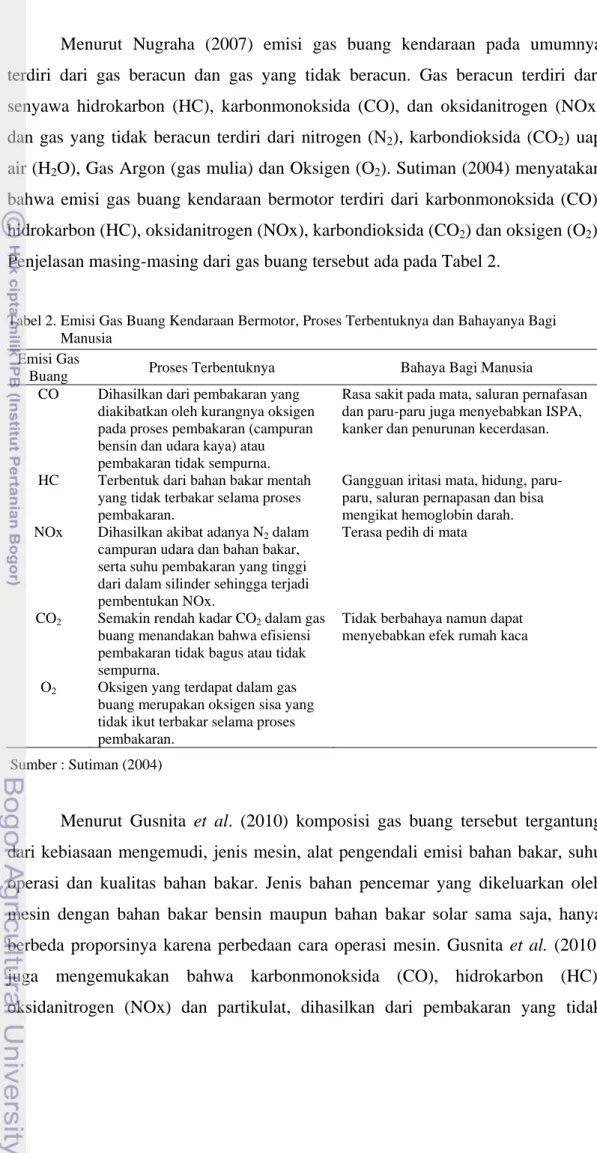

Menurut Nugraha (2007) emisi gas buang kendaraan pada umumnya terdiri dari gas beracun dan gas yang tidak beracun. Gas beracun terdiri dari senyawa hidrokarbon (HC), karbonmonoksida (CO), dan oksidanitrogen (NOx) dan gas yang tidak beracun terdiri dari nitrogen (N2), karbondioksida (CO2) uap air (H2O), Gas Argon (gas mulia) dan Oksigen (O2). Sutiman (2004) menyatakan bahwa emisi gas buang kendaraan bermotor terdiri dari karbonmonoksida (CO), hidrokarbon (HC), oksidanitrogen (NOx), karbondioksida (CO2) dan oksigen (O2). Penjelasan masing-masing dari gas buang tersebut ada pada Tabel 2.

Tabel 2. Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Proses Terbentuknya dan Bahayanya Bagi Manusia

Emisi Gas

Buang Proses Terbentuknya Bahaya Bagi Manusia CO Dihasilkan dari pembakaran yang

diakibatkan oleh kurangnya oksigen pada proses pembakaran (campuran bensin dan udara kaya) atau pembakaran tidak sempurna.

Rasa sakit pada mata, saluran pernafasan dan paru-paru juga menyebabkan ISPA, kanker dan penurunan kecerdasan.

HC Terbentuk dari bahan bakar mentah yang tidak terbakar selama proses pembakaran.

Gangguan iritasi mata, hidung, paru-paru, saluran pernapasan dan bisa mengikat hemoglobin darah. NOx Dihasilkan akibat adanya N2 dalam

campuran udara dan bahan bakar, serta suhu pembakaran yang tinggi dari dalam silinder sehingga terjadi pembentukan NOx.

Terasa pedih di mata

CO2 Semakin rendah kadar CO2 dalam gas buang menandakan bahwa efisiensi pembakaran tidak bagus atau tidak sempurna.

Tidak berbahaya namun dapat menyebabkan efek rumah kaca

O2 Oksigen yang terdapat dalam gas buang merupakan oksigen sisa yang tidak ikut terbakar selama proses pembakaran.

Sumber : Sutiman (2004)

Menurut Gusnita et al. (2010) komposisi gas buang tersebut tergantung dari kebiasaan mengemudi, jenis mesin, alat pengendali emisi bahan bakar, suhu operasi dan kualitas bahan bakar. Jenis bahan pencemar yang dikeluarkan oleh mesin dengan bahan bakar bensin maupun bahan bakar solar sama saja, hanya berbeda proporsinya karena perbedaan cara operasi mesin. Gusnita et al. (2010) juga mengemukakan bahwa karbonmonoksida (CO), hidrokarbon (HC), oksidanitrogen (NOx) dan partikulat, dihasilkan dari pembakaran yang tidak

sempurna, sedangkan pembakaran yang sempurna menghasilkan produk air (H2O) dan karbondioksida (CO2).

Karbondioksida (CO2) yang dihasilkan dari gas buang kendaraan sangat tergantung pada kesempurnaan pembakaran, apabila konsentrasi O2 mencukupi untuk terjadinya pembakaran sempurna maka gas CO2 yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan dengan gas CO, begitu juga sebaliknya, apabila konsentrasi O2 tidak mencukupi untuk terjadinya pembakaran sempurna, maka konsentrasi gas CO yang akan meningkat sedangkan CO2 akan menurun (Ellyanie, 2011).

2.2. Gas Karbondioksida (CO2)

Karbondioksida (CO2) atau zat asam arang adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon (Sihotang, 2009). Pada hewan, karbondioksida (CO2) merupakan senyawa kimia yang terakumulasi dalam jaringan dan dikeluarkan dari tubuhnya pada saat bernafas atau respirasi. Pada tumbuhan, karbondioksida (CO2) merupakan reaktan penting untuk menghasilkan gula pada proses fotosintesis. Pada manusia karbondioksida (CO2) dihasilkan dari pernapasan, diangkut oleh darah melalui pembuluh darah yang akhirnya sampai pada alveolus. Setelah sampai di alveolus terjadi pertukaran gas, yaitu oksigen (O2) masuk dan karbondioksida (CO2) keluar (Prasetyo, 2011).

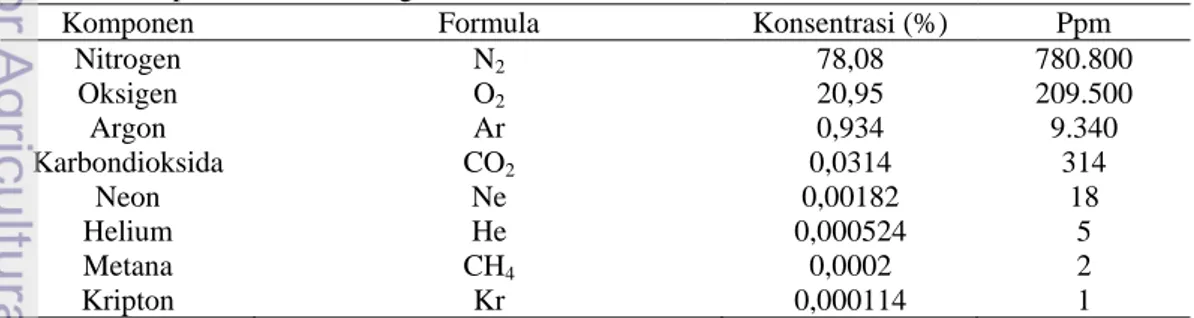

Kusumawardani (2009) menyatakan bahwa CO2, CH4, dan N2O mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap efek rumah kaca, dengan CO2 sebagai kontributor utama. Konsentrasi karbondioksida (CO2) pada komposisi udara bersih atau kering di atmosfir yakni sebesar 314 ppm atau sekitar 0,03 % (Hidayat, 2007). Komposisi udara kering di atmosfir bisa dilihat pada Tabel 3.

Komponen Formula Konsentrasi (%) Ppm

Nitrogen N2 78,08 780.800 Oksigen O2 20,95 209.500 Argon Ar 0,934 9.340 Karbondioksida CO2 0,0314 314 Neon Ne 0,00182 18 Helium He 0,000524 5 Metana CH4 0,0002 2 Kripton Kr 0,000114 1

Tabel 3. Komposisi Udara Kering atau Bersih di Atmosfir

Apabila konsentrasi atau kadar karbondioksida (CO2) di atmosfir tersebut berlebih, maka akan menimbulkan efek bagi kesehatan manusia diantranya berpengaruh terhadap sistem metabolisme kimiawi manusia, sesak nafas, hingga menyebabkan kematian. Tabel 4 menjelaskan tingkatan konsentrasi karbondioksida (CO2) di atmosfir serta efek yang terjadi pada manusia.

Tabel 4. Konsenterasi CO2 di Atmosfir serta Kemungkinan Efek yang Terjadi Konsentrasi CO2

di Atmosfir Kemungkinan Efek yang Terjadi

1 – 1.5 % Sedikit berpengaruh pada sistem metabolisme kimiawi manusia setelah gas ini bereksposur beberapa jam

3% Membuat lemas, menimbulkan sesak nafas, mengurangi kemampuan mendengar,menyebabkan sakit kepala, meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi

4 - 5 % Stimulasi pada pusat pernafasan sehingga mengakibatkan nafas menjadi lebih cepat dan terasa sesak, tanda-tanda keracunan terlihat jelas setelah 30 menit gas bereksposur

5 - 10 % Pernafasan menjadi lebih sulit, menyebabkan sakit kepala dan hilangnya kesadaran

10 - 100 % Ketika konsentrasi karbon dioksida meningkat di atas 10%,

mengakibatkan hilangnya kesadaran dan dalam waktu kurang dari satu menit apabila tidak segera diberi tindakan maka akan mengakibatkan kematian

Sumber : European Industrial Gases Association (2011)

Lebih dari 80 % emisi karbondioksida (CO2) berasal dari tiga sektor utama, yaitu pembangkit listrik, industri, dan transportasi, sedangkan sisanya berasal dari rumah tangga dan komersial, serta sektor-sektor lainnya. Sumber emisi karbondioksida (CO2) dapat berasal dari dua sumber, yaitu sumber yang bersifat tetap (fixed sources) dan sumber yang bersifat bergerak (movable sources). Sektor industri, domestik, komersial dan kehutanan merupakan sumber yang tidak bergerak sedangkan sektor transportasi adalah sumber emisi CO2 yang bersifat bergerak yang dihasilkan dari gas buang kendaraan bermotor (Kusumawardani, 2009).

Menurut Guttikunda (2008) untuk menghitung emisi CO2 yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor menggunakan pendekatan jarak tempuh kendaraan dengan rumus sebagai berikut :

Emisi CO2 (ton/tahun) = Jumlah Kendaraan (unit) * Jarak Tempuh Kendaraan (km/tahun) * Faktor Emisi (g/km) *10-6 (ton/g)

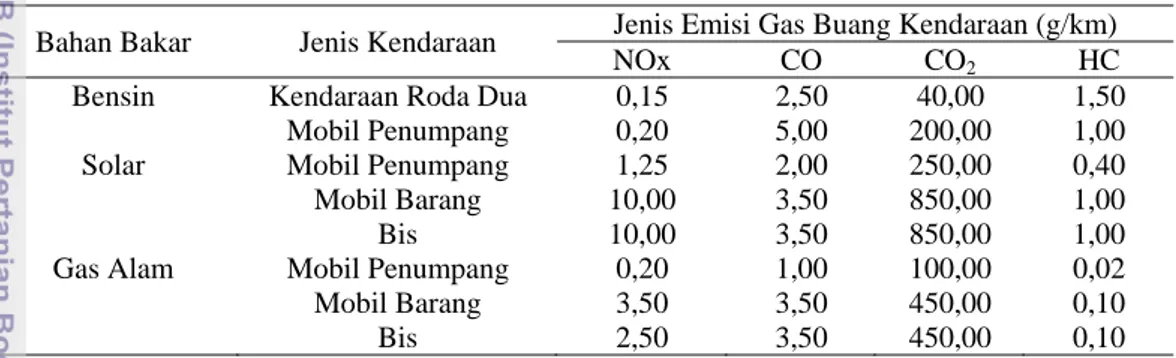

Faktor emisi menurut Kusuma (2009) dapat didefinisikan sebagai sejumlah berat tertentu polutan yang dihasilkan oleh terbakarnya sejumlah bahan bakar selama kurun waktu tertentu. Definisi tersebut dapat diketahui bahwa jika faktor emisi suatu polutan diketahui, maka banyaknya polutan yang lolos dari proses pembakaran dapat diketahui jumlahnya persatuan waktu. Guttikunda (2008) mendefinisikan faktor emisi sebagai pelepasan polutan karena pembakaran bahan bakar dengan satuan g/km, ditentukan berdasarkan kondisi kendaraan, misalnya pada saat kendaraan memuat dan membongkar barang, saat berhenti, mulai melaju ketika mesin masih dingin, dan sedang melaju. Faktor emisi dari masing-masing emisi gas buang kendaraan berdasarkan jenis kendaraan tertera pada Tabel 5.

Bahan Bakar Jenis Kendaraan Jenis Emisi Gas Buang Kendaraan (g/km) NOx CO CO2 HC Bensin Kendaraan Roda Dua 0,15 2,50 40,00 1,50

Mobil Penumpang 0,20 5,00 200,00 1,00

Solar Mobil Penumpang 1,25 2,00 250,00 0,40

Mobil Barang 10,00 3,50 850,00 1,00

Bis 10,00 3,50 850,00 1,00

Gas Alam Mobil Penumpang 0,20 1,00 100,00 0,02

Mobil Barang 3,50 3,50 450,00 0,10

Bis 2,50 3,50 450,00 0,10

Menurut Departement of Environment, Food and Rural Affairs (2001) disitasi Panie (2009) untuk menghitung emisi CO2 yang dihasilkan dari gas buang kendaraan dapat dihitung dengan pendekatan konsumsi bahan bakar. Faktor emisi CO2 dari masing-masing jenis bahan bakar tertera pada Tabel 6.

Tabel 5. Faktor Emisi Masing-masing Gas Buang Berdasarkan Jenis Kendaraan

Tabel 6. Faktor Emisi CO2 dari Masing-masing Jenis Bahan Bakar

Jenis Bahan Bakar Faktor Emisi CO2 Satuan

Bensin 2,33 kg/Liter Solar 2,64 kg/Liter

Gas (LPG) 2,06 kg/m3

Sumber : DEFRA (2001) disitasi Panie (2009) Sumber : Guttikunda (2008)

2.3. Penyerapan Karbondioksida (CO2) oleh Pohon

Menurut World Bank's Environment Department (1998) pohon mengurangi kadar karbondioksida (CO2) di atomosfir dengan melakukan fotosintesis, disebut juga sebagai asimilasi karbon. Fotosintesis adalah proses kimia pada pohon dengan menggunakan energi matahari untuk mengubah nutrisi

menjadi karbohidrat (Gorte, 2009). Fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya, suhu, konsentrasi CO2, ketersediaan air dan nutrisi. Proses fotosintesis terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap foto atau biasa disebut reaksi terang. Pada reaksi ini terjadi penggunaan energi matahari untuk membuat ATP dan NADPH. Reaksi ini terjadi di bagian granum. Tahap kedua yaitu proses sintesis atau biasa disebut dengan siklus calvin. Proses ini terjadi di bagian stroma. Pada siklus calvin ini terjadi pembuatan gula yang diubah dari CO2 dengan bantuan ATP dan NADPH yang telah terbentuk pada reaksi terang. Persamaan reaksi tersebut yaitu :

C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O

Persamaan tersebut menandakan bahwa dengan menghitung karbohidrat (C6H12O6) yang dihasilkan sama dengan menghitung banyaknya karbondioksida (CO2) yang masuk melalui stomata. Hal ini berarti mengukur jumlah karbon (C) yang diserap oleh pohon dapat menggambarkan seberapa banyak CO2 di atmosfir yang diserap oleh tanaman. Penyerapan karbon sendiri adalah proses pengikatan CO2 di atmosfer oleh tanaman berklorofil melalui fotosintesis kemudian menyimpannya dalam bentuk biomassa di berbagai bagian tanaman (CIFOR, 2010). Pacala dan Socolow (2004) menyatakan bahwa ada dua jenis utama penyerapan CO2 yaitu :

1. Terestrial (biologis), yaitu menangkap CO2 dari atmosfir kemudian menyimpannya dalam bentuk karbon (C) pada bagian batang, akar dan di dalam tanah. Penyerapan terestrial ini tidak menyimpan CO2 sebagai gas tetapi menyimpan karbon (C) dari CO2.

2. Geologi, yaitu penyerapan CO2 antropogenik sebelum dilepaskan ke atmosfir dan menyimpan CO2 sebagai gas di dalam tanah dalam jangka waktu yang lama.

Pohon juga mengeluarkan CO2 pada saat respirasi. Pada proses tersebut terjadi penguraian glukosa menjadi CO2 dan bahan organik lainnya yang melibatkan glikolisis, siklus krebs dan transport elektron. Pohon mengakumulasi karbondioksida (CO2) pada batang sekitar 62 %, pada ranting sekitar 26 %, pada kulit kayu sekitar 10 % dan pada daun sekitar 2 % (Huy et al, 2008) disitasi (Tagupa, et al 2010). Sekitar setengah berat kering biomassa pohon adalah

karbon. Satu ton karbon (C) setara dengan 3,67 ton karbondioksida (CO2) (Johnson dan Coburn, 2010), U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks (2004) menyatakan bahwa satu ton serapan karbon (C) setara dengan 3,66 ton serapan karbondioksida (CO2).

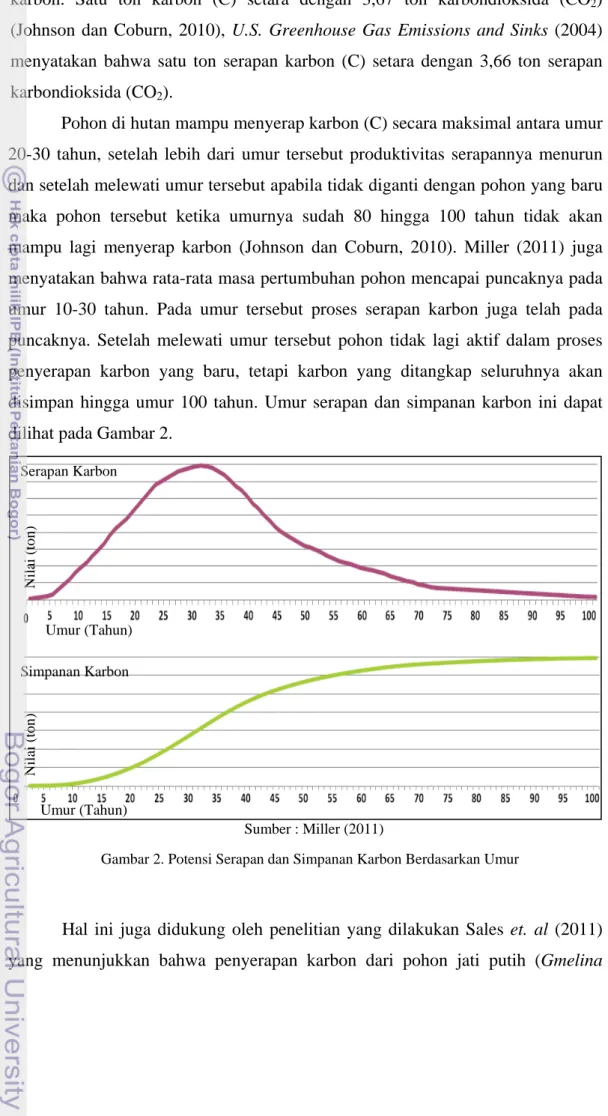

Pohon di hutan mampu menyerap karbon (C) secara maksimal antara umur 20-30 tahun, setelah lebih dari umur tersebut produktivitas serapannya menurun dan setelah melewati umur tersebut apabila tidak diganti dengan pohon yang baru maka pohon tersebut ketika umurnya sudah 80 hingga 100 tahun tidak akan mampu lagi menyerap karbon (Johnson dan Coburn, 2010). Miller (2011) juga menyatakan bahwa rata-rata masa pertumbuhan pohon mencapai puncaknya pada umur 10-30 tahun. Pada umur tersebut proses serapan karbon juga telah pada puncaknya. Setelah melewati umur tersebut pohon tidak lagi aktif dalam proses penyerapan karbon yang baru, tetapi karbon yang ditangkap seluruhnya akan disimpan hingga umur 100 tahun. Umur serapan dan simpanan karbon ini dapat dilihat pada Gambar 2.

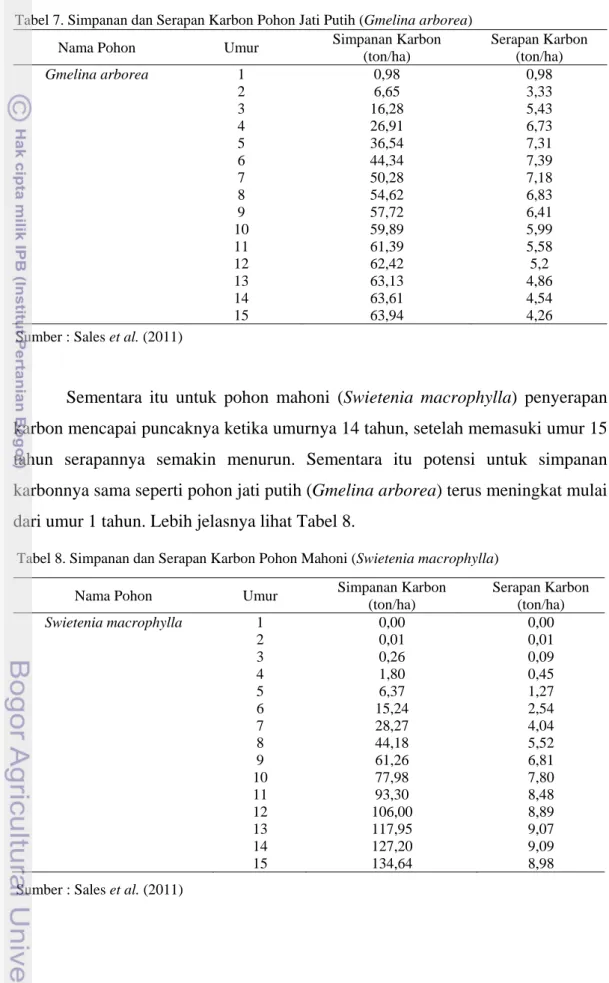

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Sales et. al (2011) yang menunjukkan bahwa penyerapan karbon dari pohon jati putih (Gmelina

Sumber : Miller (2011) Umur (Tahun) Nilai (ton ) Umur (Tahun) Nilai (ton ) Serapan Karbon Simpanan Karbon

arborea) mencapai puncaknya ketika umur 6 tahun dan mulai menurun pada umur 7 tahun. Sedangkan untuk simpanan karbonnya terus meningkat mulai dari umur 1 tahun. Lebih jelasnya lihat Tabel 7.

Nama Pohon Umur Simpanan Karbon (ton/ha) Serapan Karbon (ton/ha) Gmelina arborea 1 0,98 0,98 2 6,65 3,33 3 16,28 5,43 4 26,91 6,73 5 36,54 7,31 6 44,34 7,39 7 50,28 7,18 8 54,62 6,83 9 57,72 6,41 10 59,89 5,99 11 61,39 5,58 12 62,42 5,2 13 63,13 4,86 14 63,61 4,54 15 63,94 4,26 Tabel 7. Simpanan dan Serapan Karbon Pohon Jati Putih (Gmelina arborea)

Sementara itu untuk pohon mahoni (Swietenia macrophylla) penyerapan karbon mencapai puncaknya ketika umurnya 14 tahun, setelah memasuki umur 15 tahun serapannya semakin menurun. Sementara itu potensi untuk simpanan karbonnya sama seperti pohon jati putih (Gmelina arborea) terus meningkat mulai dari umur 1 tahun. Lebih jelasnya lihat Tabel 8.

Sumber : Sales et al. (2011)

Tabel 8. Simpanan dan Serapan Karbon Pohon Mahoni (Swietenia macrophylla) Nama Pohon Umur Simpanan Karbon

(ton/ha) Serapan Karbon (ton/ha) Swietenia macrophylla 1 0,00 0,00 2 0,01 0,01 3 0,26 0,09 4 1,80 0,45 5 6,37 1,27 6 15,24 2,54 7 28,27 4,04 8 44,18 5,52 9 61,26 6,81 10 77,98 7,80 11 93,30 8,48 12 106,00 8,89 13 117,95 9,07 14 127,20 9,09 15 134,64 8,98 Sumber : Sales et al. (2011)

2.4. CITYgreen 5.0

Menurut Nugroho (2011) CITYgreen merupakan suatu piranti perencanaan dari GIS untuk kawasan regional, lokal dan analisis lanskap berbasis daerah aliran sungai. Piranti ini menganalisis fungsi lingkungan dan nilai ekonomi dari pepohonan dan perhutanan terutama di daerah perkotaan. Perangkat perencanaan lingkungan ini dapat digunakan pada peta klasifikasi penutupan lahan berupa foto udara kawasan. Piranti ini menggunakan data yang telah tersedia berkaitan dengan tanah dan kemiringan lahan, zona hujan regional dan intensitas curah hujan yang telah tersedia dalam sistem piranti ini.

CITYgreen menghitung peranan ruang terbuka hijau dalam menyerap dan menyimpan karbon di udara berdasarkan data atribut pohon pada citra satelit, area studi, presentase penutupan tajuk dan tipe distribusi pohon (American Forest, 2002).

CITYgreen mempunyai manfaat untuk menganalisis beberapa hal diantaranya :

1. Limpasan Permukaan

CITYgreen mampu menghitung besar volume air dari limpasan permukaan yang akan datang akibat penutupan lahan berdasarkan data curah hujan dalam kurun waktu 2 tahun 24 jam hari hujan. Permukaan kedap air yang menghasilkan banjir dengan level tinggi akan bisa dianalisis oleh CITYgreen.

2. Pereduksi Polutan Udara

Kemampuan CITYgreen dapat menghitung kapasitas reduksi polutan oleh kanopi pohon yang berguna dalam melaporkan kuantitas tahunan dari polutan yang tereduksi dan nilai manfaat ekonomi yang berkaitan dengan usaha reduksi tersebut.

3. Penyimpanan dan Penyerapan Karbon

Dalam hal ini CITYgreen dapat menghitung jumlah karbon yang diserap oleh pohon yang disajikan dalam peta penutupan lahan dan menghitung kuantitas tahunan dari karbon yang direduksi oleh pohon. Metode dasar yang digunakan CITYgreen dalam menghitung serapan karbon (C) yaitu berdasarkan perhitungan Rowntree dan Nowak (1991). Cara perhitungan tersebut yaitu :

Serapan karbon : Luas area studi (acres) * Besarnya presentase tutupan kanopi pohon * Nilai pengali serapan karbon

Nilai pengali serapan karbon (C) tersebut berdasarkan tipe distribusi umur pohon yang ada pada tapak. Tipe distribusi umur pohon tersebut tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Nilai Pengali Serapan Karbon dari Masing-masing Tipe

Tipe Distribusi Nilai Pengali Serapan Karbon Tipe 1 (Pohon berumur muda) 0,00727

Tipe 2 (Pohon berumur sedang) 0,00077 Tipe 3 (Pohon berumur tua) 0,00153 Tipe Distribusi Rata-rata 0,00335 Sumber : Rowntree dan Nowak (1991)

4. Konservasi Energi dan Pencegahan Emisi Karbon

Dalam hal ini CITYgreen juga dapat memperkirakan nilai ekonomis dalam satuan dolar dari keuntungan bayangan langsung pada pohon. Analisis dari CITYgreen’s Cool Roof juga berguna dalam menghitung seberapa besar biaya pendinginan dari warna atap bangunan dan material pendingin lainnya. Hal tersebut merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh USDA Forest Service dan pihak lainnya yang menunjukkan bahwa pohon yang ditanam secara tepat dapat menaungi rumah-rumah sehingga secara signifikan dapat menurunkan penggunaan dari pendingin udara (Air Conditioner).

5. Pemodelan Pertumbuhan atau Skenario Alternatif

Tampilan ini dimulai dengan peta tutupan lahan yang menjadi objek. Dampak akibat perubahan fungsi tutupan lahan dapat dihitung sebelum perubahan itu terjadi. Hal ini juga berguna untuk melihat bagaimana tutupan lahan itu dapat berubah setiap tahunnya, dengan membandingkan peta tutupan lahan dari awal periode atau sekitar 10 hingga 20 tahun lalu yang lalu.