Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PERSENTASI

ILMIAH

MAKSUM

Pusat Perpustakaan Pertanian dan Komunikasi Penelitian, Jl . Ir. H. Juanda Bogor

RINGKASAN

Strategi komunikasi melalui presentasi ilmiah ialah suatu rencana yang menyeluruh tentang manajemen penyampaian informasi ilmiah dengan menggunakan metode dan teknik komunikasi secara langsung dan tatap muka dengan tujuan adanya perubahan pada diri sasaran . Tujuan tersebut akan berhasil dengan baik apabila presenter tersebut dapat terlaksana dengan sukses .

Sukses tidaknya suatu presentasi sangat dipengaruhi oleh : (1) kemampuan pembicara menguasai subyek pengetahuan/materi ; (2) persiapan yang matang ; (3) mampu berkomunikasi dan menggunakan alat/media komunikasi dengan baik, serta (4) peran moderator yang memberikan dukungan .

PENDAHULUAN

Banyak eksekutif, konsultan, pelatih, dosen, bahkan peneliti takut dipermalukan dan gagal di depan rekannya, koleganya, staf dan kelompok penting lainnya karena kurangnya kemampuan menyampaikan presentasi . Dikatakan oleh Chancelor (dalam Macnamara, 1998) bahwa dewasa ini seorang manajer belum bisa dikatakan baik tanpa memiliki keterampilan berkomunikasi . Sebuah studi yang dilakukan APM Training Institute di Sydney menemukan tiga keterampilan yang paling diinginkan eksekutif pemasaran, semua berkaitan dengan keterampilan komunikasi . Nomor satu adalah keterampilan presentasi sebanyak 80,70% (Morphew, 1994) .

Keterampilan ini tidak dengan sendiri meskipun banyak pembicara dengan bakat alam . Dalam sebuah presentasi yang dibutuhkan adalah penampilan, bukan aktivitas alami . Karena itu keterampilan dapat dipelajari dan dilatih .

Memberikan presentasi tanpa perencanaan yang memadai ibarat menembak tanpa sasaran . Orang mungkin dapat mendengar yang sama (bunyi peluru), tetapi bunyi peluru tersebut tidak bermakna baginya maupun khalayak sasaran . Oleh sebab itu dengan persiapan yang matang, pembicara akan mampu menarik perhatian sasaran, memberi gambaran keuntungan bagi audiens, serta menghilangkan kegugupan, serta menghemat waktu .

MODERATOR

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

dan tahap perumusan kesimpulan . Guna memperlancar jalannya tahapan-tahapan tersebut perlu ditetapkan seorang pemimpin sidang atau moderator .

Moderator memperkenalkan pembicara, mengarahkan, dan mengatur jalannya diskusi, serta merumuskan dan menyampaikan kesimpulan . Oleh karena tugas dan tanggung jawab seorang moderator harus memiliki kemampuan berbicara, tegas, serta mampu menangkap aspirasi dan tanggapan peserta, bersikap netral, dan mampu menempatkan diri dan bertindak sebagai pengatur jalannya diskusi selama diskusi berlangsung . Untuk meringankan tugas moderator dalam merumuskan kesimpulan-kesimpulan, sebaiknya ditunjuk seorang sekretaris yang berfungsi sebagai notulis . a . Memperkenalkan Pembicara

Langkah pertama yang harus dilakukan Moderator adalah memasarkan . Pada saat pemasaran upayakan agar peserta terkonsentrasi terhadap apa dan siapa pembicara tersebut . Untuk menuntun peserta agar konsentrasi pada apa dan siapa pembicara dapat menggunakan Formula TIS (Carnegi, 1958 :217) . Formula tersebut merupakan akronim dari T untuk Topic, I untuk linportances, dan S untuk Speaker . Artinya bahwa dalam memperkenalkan pembicara, sebaiknya diawali dengan topik terlebih dahulu, kemudian segi keuntungan-keuntungan dari topik tersebut bagi peserta, dan diakhiri dengan biodata pembicara . Cara memperoleh biodata pembicara, dapat dilakukan langsung bertanya kepada pembicara atau kepada panitia pelaksana . Apapun biodata yang akan disampaikan, sebaiknya dikonsultasikan dengan pembicara untuk mendapat persertujuan . b . Mengorganisir diskusi

Sebelum acara diskusi dimulai, moderator dapat menyimpulkan hal-hal penting yang telah disajikan pembicara . Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan waktu pada pembicara terutama untuk mengarahkan peserta agar tetap memasuki jalur materi pembicara yang lebih terfokus .

Moderator bertindak sebagai pimpinan, dan berhak mengatur jalannya diskusi . Tawarkan kepada peserta untuk memberikan saran, tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan . Jika respon peserta lebih dari 5 orang, moderator segera menentukan termin diskusi . Sebaliknya jika respon peserta tidak ada sebaiknya moderator mengajukan pertanyaan atau tanggapan dengan maksud merangsang peserta untuk bertanya atau memberikan tanggapan .

Moderator harus mencatat setiap pertanyaan atau tanggapan peserta, hal ini diperlukan untuk penegasan jika pembicara salah penafsiran, atau mungkin tidak menangkap isi pembicaraan . Jika dianggap perlu, moderator dapat meminta peserta untuk menyebutkan nama dan instansinya . Sebelum termin berikutnya di buka, ada baiknya moderator menanyakan kembali kepada peserta mengenai jawaban dari pembicara, jika masih dipandang kurang memuaskan, moderator dapat meminta pembicara untuk memberikan jawaban yang lebih jelas lagi, atau moderator sendiri dapat memberikan penjelasan tambahan yang sifatnya mendukung penjelasan pembicara . Lakukan hal tersebut dengan bukti-bukti kuat, misalnya berdasarkan

c . Merumusan Kesimpulan

Perumusan kesimpulan dapat dilakukan oleh Tim Perumus, jika penyajian dilakukan oleh beberapa pembicara untuk materi yang sama . Tim Perumus terdiri dari pembicara, moderator, wakil peserta dan sekretaris . Jika pembicara itu tunggal, kesimpulan dapat dirumuskan langsung saat itu oleh moderator . Kesimpulan tersebut masih bersifat sementara namun harus disampaikan kepada peserta .

Sebelum penyajian ditutup, suasana komunikasi tetap harus terpelihara dengan baik dan akrab, moderator sebaiknya mengajak peserta untuk memberikan ucapan selamat kepada pembicara, misalnya dengan memberikan aplus .

PEMBICARA

Sukses tidaknya penyajian, sangat ditentukan oleh pembicara dalam mempersiapkan diri dengan baik . Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pembicara antara lain

a . Penulisan Makalah

Meskipun hanya menancapkan sebatang pohon singkong, seorang petani tidak akan melakukan dengan cara terbalik . Demikian juga menulis naskah, pendeknya jangan asal tulis, tetapi buatlah suatu rencana menyeluruh mengenai apa yang akan disajikan dalam tulisan .

Tentukan judul yang jelas dan singkat, kemudian kerangka outline, jangan terlalu banyak mengemukakan bahwa, karena waktu merupakan variabel yang harus dipertimbangkan . Setelah kerangka outline dibuat, sebaiknya jangan langsung menulis, penundaan akan lebih baik, karena secara pisiologis selama penundaan berlangsung, otak kita terus menerus memproses dan memikirkan persoalan-persoalan tersebut, dan pada saatnya dapat mengungkapkan materi dengan mudah .

Materi tulisan pada bagian latarbelakang sebaiknya mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan timbulnya masalah baru, kemudian berupaya memberikan alternatif pemecahannya . Pada bagian tinjauan pustaka harus menyajikan konsep-konsep berupa teori, hasil penelitian atau rujukan lainnya yang mengacu pada permasalahan-permasalahan dan pemecahan . Selanjutnya dalam bagian metodologi harus menguraikan secara singkat tentang metode yang digunakan, perlakuan, prosedur dan obyek dari penelitian . Pada bagian hasil dan pembahasan mengemukakan analisis-analisis yang berkaitan dengan hasil penelitian, sehingga analisis tersebut mengacu pada temuan-temuan baru .

Jika makalah sudah tersusun rapih, sebaiknya minta saran atau koreksi kepada ahlinya atau teman terdekat yang dianggap memiliki kemampuan dalam melihat materi dan teknik penulisan yang dikemukakan melalui makalah tersebut .

b . Persiapan Penyajian

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

penyajian/persentasi (10%) .Periiapan penyajian pada dasarnya merupakan strategi komunikasi . Yaitu suatu rencana dan manajemen penyampaian pesan atau informasi dari sumber kepada khalayak sasaran dengan maksud untuk memperoleh perubahan . Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa presentasi adalah model komunikasi yang dilakukan terhadap kelompok (group of communication) .

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dicek kesiapannya antara lain yiitu : (1) berbagai fasilitas yang berhubungan dengan ruang presentasi, diantaranya tata ruang, penerangan, akustik, ventilasi, toilet, dsb . ; (2) situasi dan kondisi yang berhubungan dengan lingkungan diantaranya, meliputi kenyamanan, ketenangan dan keamanan ; (3) alat bantu atau media yang dapat dimanfaatkan, meliputi OHP, Slide, computer, papan tulis, papan elektronik, dll . ; (4) ketersediaan sound sistem ; (5) data peserta, meliputi tingkat pendidikan, propesi, umur, pengalaman, dsb . ; (6) penampilan diri, meliputi cara berpakaian, cara berbicara, kesiapan mental, dll . ; (7) pengolahan waktu, meliputi waktu yang digunakan selama penyajian berlangsung .

Penggunaan alat bantu ditentukan sebelumnya serta mempertimbangkan tingkat kesulitannya . Alat bantu hanya berfungsi sebagai penunjang agar presentasi lebih terarah, jelas, tepat dan tidak membosankan . Apapun alat bantu yang akan dipilih, informasi yang akan disajikan melalui alat bantu harus memenuhi unsur-unsur VISUALS. Artinya dapat dilihat (V=visible), menarik perhatian (I= interesting), terstruktur dengan baik (S=structured), berguna (U=useful), teliti (A=accurate), mengikuti persyaratan tertentu (L=legitimate), dan sederhana (S=simple) .

c . Penyajian

Pada tahap penyajian, pembicara harus mampu menguraikan secara kronologis, sistematis, hubungan kausal, argumentasi, teori-teori pendukung, keakuratan data, pengujian-pengujian yang dilakukan, relevansi metodologi yang digunakan ; . dan kesimpulan .

Agar sistematis penyajian tidak trrupakan, pembicara dapat membuat ringkasan materi dari bagian-bagian yang ada, terutama untuk materi yang belum dikuasai benar . Disamping itu agar dapat memperlancar sistimatika dan kronologis penyajian, karena adakalanya pembicara yang sedang asyik menyajikan, tiba-tiba lupa urutannya maupun isisnya . Cara lain misalnya dengan mempergunakan daftar isi (kerangka outline), atau dapat juga menuliskan kata-kata kuncinya yang akan disajikan menurut urutannya . Buatlah dalam kertas kecil yang dapat dimasukkan kedalam saku . Upayakan untuk tidak membaca langsung dan terlalu lama, pembicara akan dan dapat dianggap tidak menguasai materi . Penyajian suatu materi dengan cara membaca akan cepat membosankan karena pembicara terus menerus membaca tanpa ada kontak wajah dan mata dengan audien . Selain itu penyajian dengan membaca hampir tidak disarankan oleh semua konsultan komunikasi dan pakar presentasi . Diakatakan oleh Dunkell (1955) bahwa bicara itu untuk telinga, bukan untuk mata . Timbulnya keraguan dan negatif dari peserta akan mengurangi arti positif pelaksanaan penyajian tersebut .

Pada saat menggunakan alat bantu, misalnya overhead proyektor (OHP), dan overhead Transparansi (OHT) upayakan komunikasi tatap muka tetap terpelihara .

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

Materi yang dituangkan dalam transparansi sebaiknya mengikuti kaidah-kaidah penulisan OHT yang benar, demikian juga dalam menggunakan OHP .

Buatlah catatan ringkas dari bagian-bagian yang disajikan, jangan menuliskan sesuatu di luar penyajian, jangan menghapal kata demi kata, sampaikan informasi dalam bentuk ilustrasi dan contoh-contoh, kuasai pengetahuan secara luas tentang materi yang disajikan, jangan cemas waktu menyajikan, dan jangan meniru gaya orang lain, jadilah diri sendiri .

DISKUSI

Tahap diskusi atau tanya jawab merupakan bagian dari pelaksanaan penyajian . Untuk mendapatkan hasil positif, hendaknya pembicara menganggap positif dengan banyak yang memberikan respon baik berupa tanggapan, saran, maupun pertanyaan . Banyak pembicara pemula beranggapan bahwa forum tanya jawab merupakan forum pembantaian terhadap pembicara, bahkan sering kali khawatir dan takut diserang, dikritik, diuji, bahkan dijatuhkan, dan konotasi negatif lainnya yang tidak konstruktif . Anggapan ini tentu tidak benar, walaupun tidak menutup kemungkinan ada saja peserta yang memang sengaja ingin menunjukkan gigi dan pamer kepandaian, pembicara harus tetap bersikap fair, tenang, dan berfikir positif bahwa semua pertanyaan dalam forum itu memang mengandung kebenaran, terimalah sebagai kebenaran, tetapi apabila pernyataan peserta bertolak belakang dengan pandangan dan pendapat pembicara, kemukakan dan sampaikan penjelasan-penjelasan secara bijaksana dan argumentable yang dapat diterima .

Agar tanggapan dan pertanyaan peserta dapat ditangkap dengan baik dan benar, tuliskan tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam bentuk kata kunci agar memudahkan penjelasan . Upayakan untuk tidak menuliskan dua pertanyaan yang sama . Dan jangan memberikan jawaban atau penjelasan satu persatu terhadap tanggapan dan pertanyaan masing-masing penanya .

KESIMPULAN

Berdasarkan tulisan di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut

1 . Dalam suatu presentasi terutama ilmiah, Moderator merupakan bagian penting dan sangat mebantu kelancaran pelaksanaan presentasi dan diskusi ; 2 . Makalah yang disajikan sebaiknya ditulis sesuai dengan ketentuan penulisan

paper yang baik dan benar ;

3 . Penguasaan subyek pengetahuan, serta persiapan yang matang dan terarah merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum presentasi dilaksanakan ;

4 . OHT/OHP, Slide, white board, dan media lainnya merupakan alat bantu visual dalam penyajian, agar penyajian lebih terarah dan sistematis, dan peserta dapat menggunakan lebih dari satu inderanya dalam menangkap

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

5 . Tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam tarap diskusi merupakan bahan masukan yang berharga dan perlu ditanggapi secara positif dan jangan grogi .

DAFTAR BACAAN

Carnegie, Dorothy . The Quick and Easy Way to Effective Speaking . Now York . Dale Carnegie & Associates Inc ., 1985 .

Dunkel, Jacueline ., and Elizabeth Parnham . Effective Speaking for Business Success . Nort Van couver, Canada, 1995 .

Effecdy, Onong Uhyana . Human Relation dan Public Relation dalam Manajemen . Bandung . Alumni, 1989 .

Macnamara, Jim, The Modern Presenter's Handbook . Prentice Hall Australian Pty Ltd ., 1996 .

Rudolf, Dochc . Public Relations . Jakarta Golden Trayon Press, 1993 . Winkell, WS . Psikologi Pengajaran . Jakarta . PT Gramedia, 1989 .

PEMANFAATAN TEKNOLOGI IB DALAM

MENUNJANG KEGIATAN PENELITIAN PADA AYAM

BURAS DI BALITNAK CIAWI

R. DENNY PURNAMA DAN ENDANG WAHYU Balai Penelitian Ternak, PO Box 221. Bogor 16002

RINGKASAN

Perubahan yang mendasar pada kegiatan penelitian komoditi ternak ayam di Balai Penelitian Ternak adalah untuk kembali melakukan kegiatan penelitian mengenai potensi-potensi ayam buras . Untuk menghasilkan ayam buras barn yang lebih produktif, proses kawin silang dan seleksi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi III yaitu teknik pembiakan dengan cara memasukkan semen pejantan hasil pengeceran kedalam saluran reproduksi ayam betina . Pemanfaatan teknologi IB telah berhasil dan dapat menunjang kegiatan penelitian pada ayam buras di Balitnak, karena selain efisien proses kawin silang lebih mudah dilakukan .

PENDAHULUAN

Perubahan yang mendasar pada kebijaksanaan dalam kegiatan penelitian komoditi ternak ayam di Balai Penelitian Ternak adalah untuk kembali melakukan kegiatan penelitian mengenai potensi-potensi ayam buras (baca: bukan ras) yang telah lama ditinggalkan .

Konsekuensi dari perubahan kebijaksanaan ini, adalah kita harus mampu mengadakan DOC (baca: anak ayam) secara mandiri . Hal ini disebabkan karena belum ada usaha breeder pada ayam buras yang dapat mensuplai kebutuhan DOC. Untuk maksud tersebut maka dalam usaha pengembang biakan ayam buras mulai memanfaatkan teknologi Inseminasi Buatan (IB) yang mana telah dimanfaatkan terlebih dahulu pada budidaya itik .

Inseminasi Buatan pada budidaya unggas adalah teknik pembiakan dengan memasukkan semen pejantan kedalam saluran reproduksi ayam betina, dimana dengan suatu pengenceran semen seekor pejantan akan mampu membuahi betina lebih banyak. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana inovasi teknologi IB pada ayam buras dapat menunjang kegiatan penelitian di Balitnak .

POTENSI BIOLOGIS AYAM BURAS

Ayam buras di Indonesia dikenal sebagai ayam kampung yang penyebarannya merata diseluruh tanah air, berasal dari keturunan ayam hutan (galus galus). KINGSTON Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

lebih dari 219 juta ekor (1992) dan merupakan 63,79% dari jumlah semua unggas yang dibudidayakan di Indonesia secara nasional dengan kontribusi daging 35,96% dan telur 16,04% (Direktorat Jendral Peternakan, 1992).

Ayam buras mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan ayam ras, yaitu lebih resisten terhadap penyakit, mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan, cara memelihara yang relatif lebih mudah dan memerlukan gizi relatif lebih rendah . Disamping itu daging dan telur ayam buras lebih disukai karena rasanya yang khas dengan harga jual relatif lebih tinggi daripada harga jual ayam ras (MANSYOER, 1985). Melihat beberapa keuntungan tersebut maka ayam buras merupakan ternak yang potensial untuk dikembangkan .

PERMASALAHAN PADA AYAM BURAS

Pada pemeliharaan ayam buras secara umbar yang dilakukan pada sistem ekstensif, menunjukan produktivitas yang sangat rendah . Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas ayam buras diantaranya adalah : 1). Tingginya persentase in breeding. 2). Munculnya sifat mengeram (broodiness). 3). Rendahnya daya tunas dan daya tetas akibat dampak negatifpeck order.

Pada pemeliharaan secara umbar dapat menururikan produktivitas telur tetas karena adanya peck order yang tinggi pada pejantan terhadap pejantan lain untuk mengawini betina yang dikuasai (TOELIHERE, 1985a) . Sifat superior pejantan dari pejantan lain mempunyai kecenderungan untuk mengawini betina secara terus menerus pada betina yang dikuasainya. Akibatnya kualitas semen yang dihasilkan menjadi sangat rendah sehingga-dapat menurunkan daya tunas dan daya tetas.

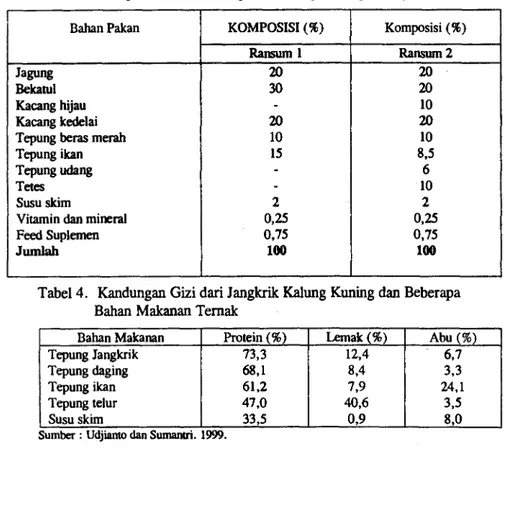

CAKUPAN PENELITIAN JANGKA PANJANG

Cakupan kegiatan penelitian yang sedang dilakukan di Balitnak adalah untuk menghasilkan ayam buras baru yang lebih potensial, baik sebagai ayam petelur atau pedaging melalui hasil seleksi dan kawin silang . Selain itu juga melakukan pengujian-pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari limbah hasil pertanian dengan memanfaatkan teknologi pakan, dimana nantinya diharapkan dapat membuat formulasi pakan yang murah dengan nilai gizi memadai sehingga mampu meningkatkan pertambahan berat badan harian pada ayam buras . Semua hasil-hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menciptakan paket teknologi budidaya yang dapat mendukung program Intensifikasi Ayam Buras (INTAB) dalam usaha meningkatkan produktivitas ayam buras .

PEMANFAATAN TEKNOLOGI IB PADA KEGIATAN

PENELITIAN AYAM BURAS

Di Balai Penelitian Ternak sudah mulai dilakukan grading up pada ayam buras dengan melakukan kegiatan seleksi melalui kawin silang pada berbagai varietas ayam buras. Kawin silang dilakukan dengan teknik Inseminasi Buatan (IB) yaitu cara perkawinan buatan dimana semen pejantan kita tampung dan setelah diencerkan

didepositkan ke saluran reproduksi ayam betina . Keuntungan teknik ini adalah: 1) . Lebih praktis dan ekonomis . 2) . Efisien dalam penggunaan pejantan . 3) . Mempermudah pelaksanaan pembibitan dan seleksi melalui kawin silang . 4). Dapat menghasilkan telur tetas yang berkualitas baik.

METODE INSEMINASI BUATAN (IB) PADA AYAM BURAS

Bahan

1 . Ayam pejantan (jago) dan betina dewasa (babon) .

2. Alat untuk menampung semen yang terdiri : thermos kecil, tabung, gelas kecil (tabung reaksi), tabung hampa udara dari plastik, pipa karet dan karet pengikat . 3. Tuberculin syringe ukuran 1 ml tanpa jarum, untuk IB.

4. Bahan pengencer semen (NaCL Fisiologis 0,90%). Point 2 dan 3 lihat gambar.

Tutup tabung, Pips karel - dari karet Tutup termos Pipa kaea , Pipa karet Tabling penamlwng Tahung spenna hnmpa Wars

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

Gambar 1 . Alat penampung semen

Gambar 2 . Tubercullin syringe Cara kerja

Teknik Pengambilan Semen

Ayam pejantan yang akan diambil semennya diberi pakan yang mengandung protein tinggi agar kualitas semennya benar-benar baik . Sebelum semen ditampung, ayam jantan dipuasakan kurang lebih 10 jam. Hal ini bertujuan agar semen yang diambil tidak tercemar feces . Penampungan semen dilakukan dengan metode pengurutan atau massage, dimana sangat dibutuhkan keahlian dan keterampilan seorang inseminator dalam melakukan perangsangan .

Dalam melakukan penampungan seorang inseminator mendapat bantuan untuk memegang ayam pejantan . Usahakan supaya ayam jantan dalam keadaan tenang dengan cara mengendorkan kedua belah pahanya . Penampungan semen dilakukan dengan cara mengurut bagian punggung mengarah kebelakang dengan tangan kiri dan pada kepala dengan tangan kanan . Irama pengurutan dilakukan dengan teratur dan tidak kasar secara

Dengan pengurutan yang teratur dapat merangsang pejantan untuk ereksi dimana ditandai dengan adanya tonjolan yang keluar melalui kloaka. Apabila pejantan sudah terangsang, maka jari telunjuk dan jempol langsung menekan kloaka (sekitar tulang pubis) sehingga terjadi ejakulasi . Selanjutnya semen yang keluar ditampung dengan alat yang sudah dipersiapkan dan dilakukan pengukuran volume semen untuk mempermudah penambahan bahan pengencer .

Pengencer Semen

Pengenceran semen diperlukan untuk memperbanyak volume semen yang akan dipakai IB. bahan pengencer yang dapat dipakai adalah larutan NaCL Fisiologis 0,90% . Penambahan bahan pengencer adalah 1 :5, artinya jika volume semen hasil penampungan 0,6 ml maka bahan pengencer yang dapat ditambahkan adalah 3 ml sehingga volume bertambah menjadi 3,6 ml. Jika dosis IB 0,1 ml semen hasil pengenceran, berarti satu kali penampungan dapat dipakai untuk meng-IB sebanyak 36 ekor ayam betina (babon) . Pelaksanaan IB pada ayam betina

Setelah semen diencerkan maka semen dapat didepositkan ke saluran reproduksi ayam betina. Dengan tubercullin syringe ukuran 1 ml, kita sedot dulu udara sampai angka 0,7, kemudian sedot semen yang barn diencerkan sebanyak 0,1 ml. Untuk memudahkan pelaksaan IB sebaiknya dilakukan oleh dua orang . Satu orang menjepit ayam betina dibawah ketiak, tangan kanan sekaligus memegang kedua kaki ayam sedangkan tangan kiri menarik ekor keatas sehingga kloaka tampak dengan jelas . Inseminator yang sudah siap dengan alat IB yang berisi semen menekan bagian yang lunak dibawah kloaka dengan tangan kiri sampai vagina terbuka. Selanjutnya syringe yang berisi semen dimasukan kedalam vagina yang letaknya sebelah kiri sedalam 2-3 cm, sebelum semen disemprotkan tekanan pada lubang kloaka dikendorkan agar semen nantinya tidak keluar dari vagina.

PEMBAHASAN

Teknologi Inseminasi Buatan (IB) yang telah dimanfaatkan pada pengembangan ayam buras di Balitnak dan merupakan dukungan teknologi kegiatan penelitian . Hal ini disebabkan dengan terpenuhinya produksi telur tetas yang berkualitas baik sehingga kebutuhan DOC sebagai materi penelitian dapat terpenuhi secara bertahap . Dari 6 kegiatan penelitian pada Tahun Anggaran 1999/2000, 3 kegiatan telah terpenuhi kebutuhan materi . Kegiatan tersebut adalah persilangan Pelung > < Pelung, Kedu > < Kedu dan Pelung > < Buras. Tiga kegiatan yang lain yaitu persilangan Kedu > < Buras, Buras > < Buras dan Ras > < Buras, barn terpenuhi 60-70% materi dan sedang diusahakan untuk terpenuhi seluruhnya secara bertahap . Pemanfaatan teknologi IB selain memudahkan kawin silang juga menjadi lebih efisien, karena dengan dosis 15 juta sperma motil/ 0,1 ml semen basil pengenceran maka semen seekor pejantan dapat mengawini betina dengan cara IB sebanyak 15-40 ekor. Untuk mendapatkan volume yang cukup dan fertilitas yang memuaskan, semen dihasilkan oleh ayam jantan berumur 22-26 minggu (TOELIHERE, 1985b). Pemberian bahan pengencer dengan perbandingan

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

yang semakin rendah dibarengi dengan dosis IB yang semakin tinggi dapat menjamin keberhasilan IB (lihat tabel 1) .

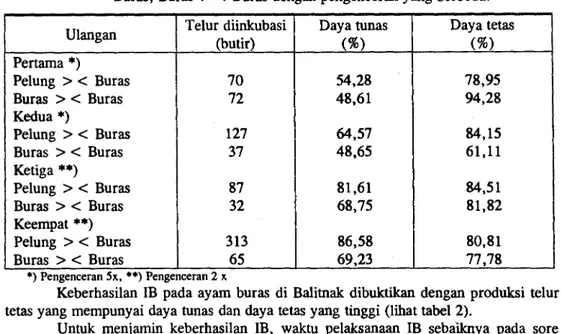

Tabel 1 . Daya tunas dan daya tetas telur hasil IB pada silangan Pelung > < Buras, Buras > < Buras dengan pengenceran yang berbeda.

*) Pengenceran 5x, **) Pengenceran 2 x

Keberhasilan IB pada ayam buras di Balitnak dibuktikan dengan produksi telur tetas yang mempunyai daya tunas dan daya tetas yang tinggi (lihat tabel 2).

Untuk menjamin keberhasilan IB, waktu pelaksanaan IB sebaiknya pada sore hari (diatas jam 14.00 WIB) setelah ayam bertelur sehingga gerakan sperma tidak terhambat dan pada saat itu juga diperkirakan belum terjadi peletakan telur (ovi posisi) . Berbeda denga IB pada ternak itik, waktu pelaksanaan dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 08.30-09.30 WIB. Pada waktu itik betina diperkirakan telah selesai bertelur dan belum terjadi peletakan telur (Ovi posisi) . SASTRODIHARDJO, dkk.1994. melaporkan

hasil penelitiannya bahwa dengan menggunakan dosis 50 juta sperma motil/ 0,1 ml dalam pengencer NaCL fisiologis 0,90% menghasilkan periode fertil sperma selama 4 hari; dan dengan dosis IB yang sama dalam pengencer semen 0,90% NaCL fisiologis ditambah kuning telur dengan perbandingan 4:1 menghasilkan periode fertil selama 6,67 hari. Berarti interval IB dapat dilakukan 4 hari sekali.

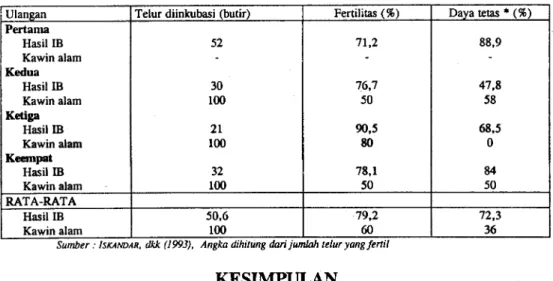

Tabel 2. Prosentase Daya Tunas dan Daya Tetas telur hasil IB di Balitnak

Keterangan : Jenis ayam sebelah kiri adalah pejantan No. Jenis Persilangan Jumlah teluryang

diinkubasi

Jumlah telur

yang fertil Jutnlah ayammenetas Daya Tunas(%) Daya Tetas(%)

1. Pelung > < Pelung 132 90 87 68,18 6,67 2. Kedu > < Kedu 167 132 125 79,04 4,70 3. Pelung > < Buras 180 124 95 82,67 76,61 4. Kedu > < Buras 130 115 98 88,46 85,22 5. Bums > < Buras 118 113 06 95,76 93,80 6. Ras > < Buras 33 23 21 69,70 1,30

Ulangan Telur diinkubasi(butir) Daya tunas(%) Daya tetas(%) Pertama *) Pelung > < Buras 70 54,28 78,95 Buras > < Buras 72 48,61 94,28 Kedua *) Pelung > < Buras 127 64,57 84,15 Buras > < Buras 37 48,65 61,11 Ketiga **) Pelung > < Buras 87 81,61 84,51 Buras > < Buras 32 68,75 81,82 Keempat **) Pelung > < Buras 313 86,58 80,81 Buras > < Buras 65 69,23 77,78

Dengan demikian kita memberi kesempatan pada pejantan untuk melakukan recoveri pada organ reproduksinya dalam memproduksi semen, sehingga semen yang dihasilkan pada penampungan berikutnya berkualitas baik .

Daya tunas

(fertility)

telur hasil IB sangat dipengaruhi oleh genetik pejantan, konsentrasi pengenceran semen, lama penyimpanan semen, deposisi dalam saluran reproduksi betina, kualitas semen, tingkat kontaminasi semen, dan cara inseminasi sedangkan daya tetas(hatchability)

telur hasil IB dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari induk, cara penanganan telur, dan faktor yang berasal dari fase inkubasi pada mesin tetas .ISKANDAR, dkk (1993) melaporkan, bahwa daya tunas(fertility)

dan daya tetas(hatchability)

telur hasil IB ternyata lebih baik dibandingkan dengan hasil kawin alam seperti yang terlihat pada tabel 3Tabel 3. Fertilitas dan daya tetas telur-telur hasil IB dan kawin alam

Sumber :1SKANDAR,dkk (1993), Angka dihilung dan lun lah telur yang fertd

KESIMPULAN

Pemanfaatan teknologi IB pada kegiatan penelitian ayam buras di Balai Penelitian Ternak merupakan dukungan teknologi yang sangat menunjang kegiatan penelitian sehingga semua kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik .

Dengan memanfaatkan teknologi IB, mampu menyediakan telur tetas yang berkualitas baik sehingga materi penelitian secara bertahap dapat terpenuhi .

Tingkat keberhasilan Inseminasi Buatan (IB) pada ayam buras sangat ditentukan oleh cara melakukan inseminasi yang merupakan keterampilan dan keahlian dari seorang

inseminator .

DAFTAR BACAAN

Balai Penelitian Ternak . 1994. Inseminasi Buatan pada itik (Leaflet). Balai Penelitian Ternak Ciawi-Bogor .

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

Ulangan Telur diinkubasi (butir) Fertilitas (%) Daya tetas * (%)

Pertama Hasil 1B 52 71,2 88,9 Kawin alam - - -Kedua Hasil IB 30 76,7 47,8 Kawin alam 100 50 58 Ketiga Hasil IB 21 90,5 68,5 Kawin alam 100 80 0 Keempat Hasil IB 32 78,1 84 Kawin alam 100 50 50 RATA-RATA Hasil IB 50,6 79,2 72,3 Kawin alam 100 60 36

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

Direktorat Jendral Peternakan . 1992. Buku statistik peternakan . Direktorat Bina Program. Ditjennak Jakarta.

Kingston. D.J. 1979. Peranan ayam berkeliaran di Indonesia. Laporan Seminar dan Industri Perunggasan II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ternak Bogor . pp : 13-20.

Mansyoer . S.S. 1985. Pengkajian sifat-sifat produksi ayam kampung serta persilangannya dengan ayam Rhode Island Red. Desertasi Pasca Sarjana-IPB .

Bogor.

Sastrodihardjo. S., S. Iskandar, T. Nurmala dan Paggi . 1994. Daya tahan hidup spermatozoa ayam buras dalam berbagai pengencer semen dengan pengujian suhu kamar . Prosiding Seminar Nasional Pengolahan dan Komunikasi Hasil-hasil. Sub-Balitnak Klepu . Semarang .

Sofjan Iskandar, S. Sastrodihardjo, E. Basuno, B. Wibowo, Sudrajat, Daman, Agus N. dan Agus R. 1993. Inseminasi Buatan pada usaha pembibitan ayam buras kelompok tani di desa Gunung Cupu . Kabupaten Ciamis . Prosiding Komunikasi dan Aplikasi Teknologi Hasil Penelitian Peternakan . Balai Penelitian Ternak. Ciawi-Bogor.

Sumantri, 1996. Teknologi kawin suntik pada ternak itik . Bulletin Teknik Pertanian, volume I, no. 2 tahun 1996. Badan Litbang Pertanian .

Toelihere . M.R. 1985a. Fisiologi Reproduksi pada Ternak . Penerbit Arigkasa. Bandung . Toelihere . M.R. 1985b. Inseminas i Buatan pada Ternak . Penerbit Angkasa. Bandung .

PENGUJIAN HOMOGENITAS CAMPURAN PAKAN

DENGAN PENGUKURAN KADAR NaC1

JERNIH ROSIDA DAN MARTINI

BALAI PENELITIAN TERNAK CIA WI, PO Box 221 Bogor 16002

RINGKASAN

Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui homogenitas pencampuran pakan. .Contoh pakan diambil pada interval waktu 2, 4, 6, 8, dan 10 menit secara acak dari 10 lokasi dalam campuran. Analisis kadar garam dilakukan dengan metode titrimetri cara MOHR . Anlisis dilakukan pada 2 dan 10 g contoh. Koefisien keragaman pada 2 g contoh menunjukkan hasil diatas 10% (tidak baik) . Sedangkan pada 10 g contoh koefisien keragaman dibawah 10% dihasilkan pada menit kedelapan .

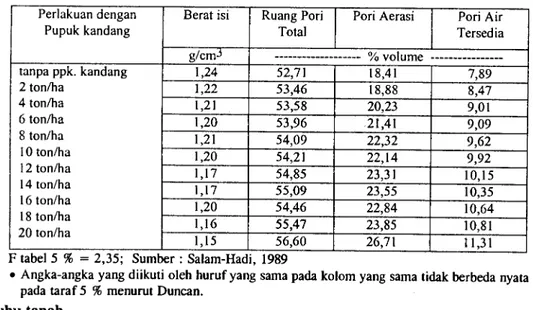

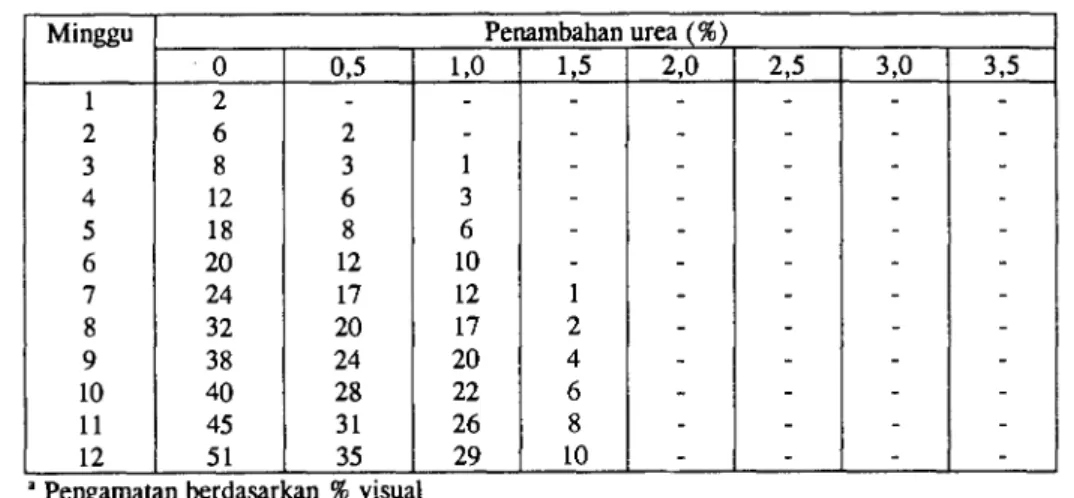

PENDAHULUAN

Menguji homogenitas pencampuran dengan menggunakan bahan yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam suatu campuran pakan, merupakan indentifikasi yang baik. Campuran pakan dapat dibedakan untuk jenis trenak unggas di antaranya ayam petelur, ayam broiler dan ayam kampung . Adapun proses pertumbuhan untuk ayam usia muda (starter), ayam pertumbuhan (grower) dan ayam dewasa (finisher) dipengaruhi oleh homogenitas pencampuran pakan . Dalam hal ini pencampuran pakan dilakukan untuk ayam petelur pertumbuhan .

Homogenitas pencampuran sangat ditentukan oleh jenis mesin pengaduk, sifat fisika bahan baku, waktu pengadukan, kecepatan pengadukan, dan kondisi mesin .

Jenis mesin pengaduk dapat dibedakan berdasarkan sistem kerjanya yaitu horizontal, vertikal dan berkesinambungan . Adapun sifat fisika bahan baku yang mempengaruhi homogenitas pencampuran adalah ukuran partikel, bentuk partikel, densitas atau berat jenis, higroskopik, muatan statik, dan kelekatannya . Begitu pula proses pengambilan dan analisis contoh merupakan bagian terpenting untuk menguji homogenitas pencampuran .

Garam atau natrium klorida merupakan bahan yang umum ditambahkan ke dalam campuran pakan sebanyak 0,5% dari total bahan yang telah dicampur . Analisis kadar garam dapat digunakan untuk menguji homogenitas pencampuran .

Penentuan kadar garam dapat dilakukan dengan cara Quantab di mana konsentrasi ion klorida (Cl -) dianalisis dengan melarutkan campuran pakan ke dalam air panas atau mengukur ion natrium (Na+) menggunakan elektroda yang spesifik . Begitu pula metode titrimetri dapat digunakan untuk analisis kadar garam di antaranya cara

MOHR, FAYANS dam VOLHARD.

Pada percobaan ini analisis kadar garam diukur dengan cara MOHR . Adapun titik akhir titrasi terjadi apabila perubahan warna yang permanen dari kuningnya ion

kromat menjadi merah kecoklatan dari endapan perak kromat .

Pengujian homogenitas pencampuran dilakukan dengan mengambil contoh pada interval waktu 2, 4, 6, 8, dan 10 menit secara acak dari 10 lokasi mesin penggiling . Sedangkan data standar deviasi dan koefisien keragaman digunakan untuk menginterprestasikan homogenitas pencampuran .

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui waktu terbaik yang diperlukan pada homogenitas pencampuran pakan .

Bahan

Campuran pakan diperoleh dari Feed Mill Balai Penelitian Ternak Ciawi, kalium kromat, perak nitrat dan natrium klorida .

Alat yang digunakan tanur listrik, cawan porselen , mikro buret, pengaduk magnit, labu ukur, erlenmeyer, corong , kaserol porselen atau wadah untuk titrasi dan kertas saring Whatman 41 .

Persiapan larutan

Larutan kalium kromat 5 % sebagai indikator : Sebanyak 5 g kalium kromat dilarutkan ke dalam labu ukur 100 ml dengan air suling.

Larutan natrium klorida 0,1 N untuk menentukan normalitas larutan perak nitrat: Sebanyak 0,5845 g natrium klorida dilarutkan ke dalam labu ukur 100 ml dengan air suling.

Larutan perak nitrat 0,1 N untuk standarisasi dan menguji . kadar garam dari suatu zat: Sebanyak 16,486 g perak nitrar dilarutkan dalam piala dengan 1.000 ml air suling, kemudian larutan dituang ke dalam botol berwarna coklat untuk menghindari cahaya matahari.

PEMBAKUAN LARUTAN PERAK NITRAT 0,1 N

Larutan natrium klorida dipipet 3 kali masing-masing 25 ml ke dalam kaserol porselen, ditambahkan 1 ml kalium kromat 5% . Kemudian dititrasi dengan larutan perak nitrat sambil dikocok dengan pengaduk magnetik hingga terjadi perubahan warna yang permanen dari kuningnya ion kromat ke warna merah kecoklatan dari endapan perak kromat.

Perhitungan

N AgNO3 =

BAHAN DAN CARA KERJA

mg Na Cl

---mg AgNO3 x fp x BM NaCL

PERSIAPAN DAN TITRASI CONTOH

Pakan yang terdiri atas jagung, bungkil kedelai, dedak, garam dimasukkan ke dalam mesin pengaduk sistem horizontal . Campuran pakan diambil secara acak dengan interval waktu 2, 4, 6, 8, dan 10 menit dari 10 lokasi. Contoh 10 g ditimbang ke dalam cawan porselen dan diabukan dalam tanur listrik selama

3

jam pada suhu 6000C kemudian didinginkan dalam eksikator.Contoh abu dilarutkan dengan 50 ml air mendidih ke dalam labu ukur 100 ml . Larutan dibiarkan pada suhu kamar, ditera hingga titik garis dan dikocok hingga homogen.

Larutan contoh disaring dengan kertas saring Whatman 41 ke dalam erlenmeyer. Kemudian hasil saringan dipipet 25 ml ke dalam kaserol porselen, ditambahkan 1 ml larutan kalium kromat 5 % dititrasi dengan larutan perak nitrat sambil dikocok dengan pengaduk magnetik hingga titik akhir tercapai, begitu pula dikerjakan untuk blanko .

Perhitungan

(A - B) x N AgNO3 x 58,5 x fp x 100% NaC1 =

Berat contoh

Cat : A = ml AgNO3 contoh; B = ml AgNO3 blanko; fp = faktor pengenceran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

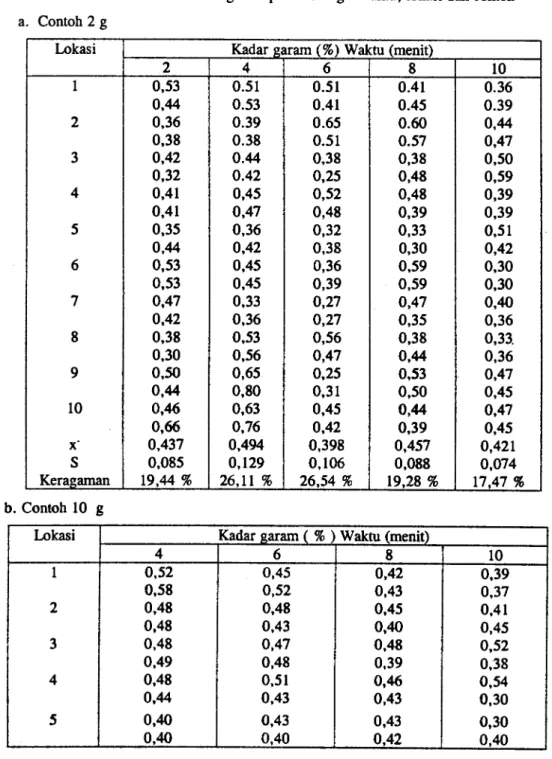

Pengujian homogenitas pencampuran ditentukan berdasarkan koefisien keragaman yang disajikan pada Tabel 1 . Koefisien keragaman dibawah 10% menunjukkan proses pencampuran sangat baik, tetapi di atas 20% tidak baik .

Data analisis kadar garam disajikan pada Tabel 2. Untuk analisis 2 g contoh koefisien keragaman pada menit ke-4 dan 6 di atas 20% . Sedangkan pada menit ke 2, 6, dan 10 berkisar dari 17-19% . Adapun rata-rata kadar garam pada menit ke-4 menunjukkan nilai mendekati 0,5% tetapi standar deviasi diatas 10% . Partikel-partikel pakan yang tidak merata mempengaruhi koefisien keragaman dan standar deviasi . Hal ini menunjukkan bahwa jumlah contoh yang digunakan untuk analisis terlalu kecil.

Tabel 1 . Uji homogenitas suatu campuran

Koefisien keragaman Homogenitas campuran <10 % Sangat baik

10 - 15 % Baik

15 - 20 % Cukup

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

Tabel 2. Hasil analisis kadar garam pada berbagai waktu, lokasi dan contoh a. Contoh 2 g

b. Contoh 10 g

Lokasi Kadar garam ( % ) Waktu (menit)

4 6 8 10 1 0,52 0,45 0,42 0,39 0,58 0,52 0,43 0,37 2 0,48 0,48 0,45 0,41 0,48 0,43 0,40 0,45 3 0,48 0,47 0,48 0,52 0,49 0,48 0,39 0,38 4 0,48 0,51 0,46 0,54 0,44 0,43 0,43 0,30 5 0,40 0,43 0,43 0,30 0,40 0,40 0,42 0,40

Lokasi Kadar garam (%) Waktu (menit)

4 6 8 10 1 0,53 0.51 0.51 0.41 0.36 0,44 0.53 0.41 0.45 0.39 2 0,36 0.39 0 .65 0.60 0,44 0,38 0.38 0.51 0.57 0,47 3 0,42 0.44 0,38 0,38 0,50 0,32 0.42 0,25 0,48 0,59 4 0,41 0,45 0,52 0,48 0,39 0,41 0,47 0,48 0,39 0,39 5 0,35 0,36 0,32 0,33 0,51 0,44 0,42 0,38 0,30 0,42 6 0,53 0,45 0,36 0,59 0,30 0,53 0,45 0,39 0,59 0,30 7 0,47 0,33 0,27 0,47 0,40 0,42 0,36 0,27 0,35 0,36 8 0,38 0,53 0,56 0,38 0,33. 0,30 0,56 0,47 0,44 0,36 9 0,50 0,65 0,25 0,53 0,47 0,44 0,80 0,31 0,50 0,45 10 0,46 0,63 0,45 0,44 0,47 0,66 0,76 0,42 0,39 0,45 X, 0,437 0,494 0,398 0,457 0,421 S 0,085 0,129 0,106 0,088 0,074 Keragaman 19,44% 26,11 % 26,54 % 19,28% 17,47%

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

Untuk analisis 10 g contoh koefisien keragaman pada menit ke-4, 6, dan 8 bervariasi dari 8-10%. Pada menit ke-10 koefisien menunjukkan nilai di atas 10%. Patikel- partikel kecil cenderung berkumpul menjadi satu karena adanya muatan statik. Adapun nilai rata-rata pada menit ke-4 untuk 10 g contoh sama dengan 2 g contoh dan standar devisi tampak dibawah 10%.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa homogenitas suatu campuran pakan dapat dilakukan dengan uji kandungan kadar garam .dalam pakan tersebut

Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan homogenistas campuran pakan yang baik yaitu pada menit ke- 8.

Saran

Untuk mendapatkan homogenitas pencampuran yang sangat baik kondisi mesin giling harus diperhatikan. Selain campuran pakan ayam petelur pertumbuhan homogenitas pencampuran dilakukan pula untuk campuran pakan unggas lainnya . Demikian pula jumlah contoh untuk analisis kadar garam dianjurkan diperbanyak. Hal ini dimaksud untuk memperkecil kesalahan dalam analisis .

UCAPAN TERIMA KASIH

Percobaan ini dilakukan dalam rangka pelatihan Feed Quality Management Workshops kejasama Balai Penelitian Ternak Ciawi dan American Soybean Assosiation (ASA). Ucapan terima kasih kepada Dr. Budi Tangendjaya, E. Wina M.Sc., Dr. R. Hutagalung yang telah menyelenggarakan pelatihan sehingga makalah ini dapat disajikan. 6 0,45 0,48 0,42 0,36 0,48 0,37 0,41 0,40 7 0,61 0,33 0,39 0,42 0,56 0,42 0,39 0,40 8 0,48 0,48 0,42 0,39 0,45 0,43 0,40 0,41 9 0,48 0,48 0,40 0,43 0,45 0,43 0,39 0,41 10 0,47 0,47 0,41 0,38 0,49 0,40 0,39 0,54 X 0,484 0,447 0,416 0,419 S 0,051 0,047 0,035 0,061 Keragaman 10,55 % 10,56 % 8,54 % 14,63

DAFTAR BACAAN

Behnke, K. 1985 . Measuring and defining particle size of feed stuffs. In First International Symposium on Particle Size Reduction in the Feed Industry . Kansas State University Manhattan . K.S.

Bambang, A .M. 1987. Pedoman Meramu Pakan Unggas .

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

Cabrera, M .R.1994. Effects of sorghum genotype and particle size on milling characteristics and performance of finishing pigs, broiler chicks and laying hens . M.S. Thesis Kansas State University Manhattan. K.S .66506 .

Ensminger, M.E. and Olentine Jr .C .G. 1979. Feed and Nutriton Complete . Ensminger Pribe Co Clovis Calivornia.

Heally, B.J., J.D. Hancock, G.A. Kennedy, P .J . Cox., K.C . Behnke, and R.H. Henes. 1994.Optimum particle size of corn and hard and soft sorghum for nursery pigs. J . Anim Scv. 72.227 .

Lindley, J.A.1991 . Mixing processes for agricultural and feed materalas. 1 Fundamental of Mixing Agric . Eng . Res. 48 :153-170 .

PENGGUNAAN FeCl

3SEBAGAI BAHAN PENOMORAN

PADA CAWAN PORSELEN

ENI ARIYANI DAN ENDANG NUGRAHA Balai Penelitian Ternak, PO .Box 221, Bogor 16002

RINGKASAN

Penomoran cawan analisis digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan hasil analisis akibat hilangnya kode yang terdapat pada dinding cawan porselin . Cawan porselin diberi kode nomor dengan menggunakan suatu bahan kimia yakni Fe C13 dapat dipakai sebagai alternatif penomoran cawan atau pemberian kode pada cawan porselin, karena bahan tersebut tidak hilang apabila dipanaskan pada suhu tinggi dan terpatri secara permanen pada dinding cawan porselin.

PENDAHULUAN

Dalam setiap pekerjaan analisis suatu bahan dibutuhkan cawan porselen .Cawan porselen terbuat dari bahan keramik melalui proses pembakaran yang tinggi sehingga bentuknya sangat keras dan mempunyai titik lebur pada suhu yang sangat tinggi yaitu sekitar 700°C dan digunakan sebagai media untuk membakar bahan-bahan yang akan dianalisis pada suhu tinggi seperti pada analisis abu dan mineral .

Apabila cawan dan bahan contoh dibakar pada temperatur tinggi yaitu sekitar 500°C, maka semua bahan organik karbon akan terbakar dan hilang, sedang yang tersisa adalah oksida-oksidanya(Close,dan Menke,1986 ) .Penomoran pada dinding luar cawan porselen dengan menggunakan pinsil, spidol, dan Cat.

Permasalahan yang sering dijumpai adalah hilangnya kode pada cawan porselen akibat pemanasan pada temperatur tinggi, sehingga terjadi kemungkinan tertukarnya bahan contoh yang dianalisis.Berdasarkan pengalaman tersebut maka perlu dicari alternatif bahan dasar lain untuk mengkode pada dinding cawan porselen yang tidak hilang pada waktu proses pembakaran yaitu dengan menggunakan larutan FeC1 3.

BAHAN DAN CARA KERJA

Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini terdiri atas : cawan porselen, ampelas kasar dan halus, jarum atau paku, oven serta tanur sebagai pembakar . Sedangkan bahan kimia yangb digunakan adalah FeC1 3 (ferri chlorida) dan air suling. Metoda

Pada percobaan ini digunakan empat macam teknik untuk mengkode pada dinding luar porselen dengan menggunakan bahan/materi yaitu : (1) spidol ; (2) pinsil; (3) Cat; dan (4) FeCl3. Setiap perlakuan diulang masing-masing 3 kali, sehingga jumlah Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999 cawan porselen yang digunakan sebanyak 12 buah.Pertama-tama pada bagian atas dinding luar cawan porselen yang akan diberi nomor diampelas terlebih dahulu sampai kasar dan rata . Selanjutnya dilakukan pemberian kode nomor sebagai berikut

1 . Al, A2, A3, pada perlakuan dengan menggunakan Spidol 2. BI, B2, B3, pada perlakuan dengan menggunakan Pinsil 3 . Cl, C2, C3, pada perlakuan dengan menggunakan Cat 4. Dl, D2, D3, pada perlakuan dengan menggunakan FeC13

Pemberian nomor pada perlakuan A, B, dan C dapat dilakukan penulisan dengan mudah . Sementara pemberian nomor pada perlakuan D dilakukan beberapa tahap yaitu : pertama-tama diambil 5 gram FeC13 dalam bentuk hablur, kemudian dilarutkan kedalam 5 ml air suling. Untuk penomoran digunakan paku atau jarum sebagai alat untuk menulis secara perlahan-lahan sehingga tidak melebar ke bagian lain. Setelah selesai penomoran, semua cawan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 °C selama 1 jam. Selanjutnya dipindahkan ke dalam tanur dan dibakar pada suhu 550°C selam 3 jam (Ministry of Agriculture, 1974) . Setelah selesai proses pembakaran semua cawandikeluarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa semua kode nomor yang ditulis pada dinding cawan porselen pada perlakuan A, B, C menjadi pudar bahkan hilang sama sekali. Hal ini sesuai dengan pernyataan Chon dan Sunardi (1977) bahwa akibat pembakaran pada suhu tinggi semua materi karbon akan habis terbakar .Berbeda halnya dengan perlakuan D yaitu pada cawan porselen yang diberi kode dengan menggunakan FeCl3 terlihat sangat jelas, berwarna coklat, dan terpatri dalam dindidng cawan sehingga tidak dapat hilang walaupun dilakukan proses pencucian . Oleh karena disamping akan mempermudah pada setiap proses pembakaran, sekaligus juga menghemat biaya, maka penulisan dengan menggunakan FeC13 sangat dianjurkan untuk digunakan .FeC13 yang digunakan pada percobaan ini adalah suatu bahan hablur berwarna kuning kecoklatan . Apabila FeCl3 ini dilarutkan dalam air suling dengan perbandingan yang sama, maka akan terbentuk larutan pekat dengan warna kuning . Karena sifat hidrolisis, larutan FeC1 3 dalam air bersifat asam . Oleh karena itu bahan ini bayak digunakan pada berbagai keperluan . Dalam kimia organik bahan ini digunakan sebagai pengoksidasi, pemindah/pembawa chlor .

Dalam dunia kedokteran bahan ini diguankan sebagai bahan pembeku/penyetop darah . Dalam dunia industri cat celup bahan ini digunakan sebagai bahan pengoksidasi dan bahan betsa.

KESIMPULAN

Teknik penomoran dengan menggunakan larutan FeCl 3 dapat digunakan secara baik dibandingkan dengan penomoran lainnya . Oleh karena sifatnya yang telah menyatu dengan porselen, maka senyawa ini dapat bertahan lama, sehingga disamping

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999 menghemat biaya juga sangat memudahkan pada setiap penggunaan cawan dalam menganalisis bahan contoh .

DAFTAR BACAAN

Chon, A dan Sunardi (1977). Intisari Pengetahuan Barang . Hal 30-31 .SAKMA, Departemen Perindustrian Bogor .

Close W, dan Menke . 1986. Selected Topics in Animal Nutrition . Animalprepared for the 3 rd Hohenheim Courseon Animal Nutrition in the Tropics and semi-Tropics 2 nd Edition . University of Hohenheim. The Institute of Animal Nutrition,7000 . Federal Republic of Germany .

Ministry of Agriculture, 1974 . The Anaysis of Agricultural Materials Fisheries and Food, UK. Ministry of Agriculture. Technical Bulletin 27 :30

LokakaryaFungsional Non Peneliti 1999

PENGARUH FAKTOR KADAR AIR TERHADAP

ANALISA ENERGI TOTAL

YENI MULYANINGSIH DAN ANNE SUKMARA Balai Penelitian Ternak Ciawi, P.O. Box 221, Bogor 16002

RINGKASAN

Energi diperlukan untuk semua proses mahluk hidup, utamanya ternak atau hewan yang membutuhkan energi untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuhnya, aktifitas otot dan kerja kimia dalam peredaran zat-zat di dalam sel dan proses lainnya . Energi didapat dari ransum yang akan diberikan kepada ternak, oleh sebab itu perlu diperhatikan kebutuhan energi yang diperlukan dan memilih bahan makanan yang tepat untuk ternak. Pakan yang diberikan dapat dihitung nilai energinya dalam satuan kalori dengan cara menetapkan Energi Total yang menggunakan alat Adiabatik Born Kalorimeter . Penetapan ini sangat berhubungan erat dengan Kadar Air, bila hasil analisa Energi Total dalam bentuk bahan kering yang telah dikalikan dengan faktor Kadar Air . Kadar Air biasanya ditetapkan dengan waktu pengeringan 24 jam, serangkaian percobaan telah dilakukan untuk melihat pengaruh perbedaan waktu pengeringan 3 jam dan 24 jam terhadap hasil analisa Energi Total. Hasil percobaan menunjukkan tidak adanya pengaruh faktor Kadar Air terhadap analisa Energi Total dengan menggunakan contoh Bungkil Kedelai dari Feed mill dan SBM 48% China. Ini dapat dilihat dari rata-rata hasil analisa Energi Total yang telah dibandingkan ternyata tidak berbeda jauh dan masih bisa di tolerir karena faktor kesalahannya dibawah 5% . Sedangkan untuk penetapan Kadar Air itu sendiri lebih efisien menggunakan waktu pengeringan 3 jam untuk contoh yang mempunyai Kadar Air dibawah 10% .

PENDAHULUAN

Energi sangat dibutuhkan oleh mahluk hidup, diantaranya tanaman, hewan, dan manusia. Tanaman dalam proses fotosintesa membutuhkan energi panas dari matahari . Ternak atau umumnya hewan membutuhkan energi untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuhnya, seperti kerja mekanik (aktifitas) otot dan kerja kimia dalam peredaran zat-zat didalam sel, dan untuk sintesa katalis reaksi kimia tubuh penting seperti enzim dan hormon atau pembentukan molekul-molekul barn dan pembentukan energi listrik dalam urat syaraf (Mc . Donald , dkk. 1975). Kebutuhan energi ternak dipenuhi dari makanan, oleh karena itu langkah awal yang perlu diperhatikan dalam menyusun ransum adalah untuk mencukupi keperluan zat-zat makanan ternak, dan kedua adalah memilih bahan makanan yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut . Salah satu contoh pakan ternak adalah Bungkil Kedelai (Soy bean) . Bungkil Kedelai merupakan sumber protein dan asam amino, terutama untuk pakan ternak unggas . Pada umumnya para

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999 mengandung asam amino yang penting bagi pertumbuhan tubuh seperti : Arginin, leusin, lisin, Fenilalanin . Disamping itu masih ada komposisi bahan kimia yang lainnya seperti karbohidrat yang dapat digunakan sebagai sumber energi .

Suplai energi makanan dinyatakan dalam Energi Bruto (Gross Energy/Energi Total = GE), Energi Tercerna (Dygestable Energy = DE), Energi Metabolisme (Metabolizable Energy = ME) atau Energi Netto (Net Energy = NE) . Banyak faktor yang mempengaruhi hasil dari penelitian ternak atau nutrisi dari makanan ternak (Dean M. Akiyama). Diantaranya tergantung kepada jenis, umur (usia ternak), keadaan fisik dari ternak itu sendiri, kondisi percobaan, komposisi makanan, kualitas dan proses selama penelitian itu berlangsung . Pada penetapan Energi Total contoh yang akan dianalisa biasanya dalam bentuk padatan dan terdiri dari senyawa organik dan anorganik . Bila terjadi pembakaran terhadap bahan tersebut, maka senyawa organik yang biasanya tersusun dari unsur-unsur C, H, 0, N, P dan S akan diubah menjadi gas karbondioksida, air dan asam-asam (asam sulfat - asam nitrat) akan dilepaskan sejumlah energi yang disebut energi panas . Maka energi panas inilah yang akan diukur oleh Bom Kalorimeter, sedangkan mineral yang terkandung dalam bahan makanan tersebut akan tinggal sebagai sisa pembakaran (abu) . Dalam Energi Total, energi listrik diubah menjadi energi panas melalui fitting hingga berpijar. Panas yang dihasilkan akan membakar contoh dengan sempurna dengan adanya oksigen pada tekanan tertentu . Dari pembakaran tersebut timbul panas, panas tersebut akan dihantarkan melalui thermometer sehingga suhu pada thermometer menjadi naik . Kenaikan suhu tersebut digunakan untuk menghitung energi yang dihasilkan dari contoh . Jika suatu bahan makanan dibakar dalam Bom Kalorimeter, maka akan dibebaskan panas dalam suatu reaksi sebagai berikurt:

2H2 + 02 2H20 + 94,0 kalori N2 + 202 2NO2 + 68,3 kalori C + 02 CO, + 8,1 kalori

Energi Total dalam hal ini juga dipengaruhi oleh adanya Kadar Air yang terkandung dalam suatu pakan ternak. Kadar Air diperlukan untuk hasil analisa ini apabila diperlukan dalam bentuk bahan kering . Dalam makalah ini dilakukan uji coba dengan mengamati pengaruh faktor Kadar Air terhadap analisa Energi Total dengan perlakuan waktu pengeringan yang berbeda .

BAHAN DAN CARA KERJA Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan untuk Analisa Energi Total dan Kadar Air adalah:

Contoh terdiri dari pakan ternak Bungkil Kedelai, Adiabatik Bom Kalorimeter terdiri dari, thermistor, elektroda, stirrer, thermometer, bom, bucket, water cooler,

heater, pump, kawat nikel crom, Oksigen 25 atm, cawan stainless timbangan, eksikator .

Untuk Kadar Air digunakan cawan aluminium dengan penutupnya kira-kira berdiameter

7 .5 cm dan tinggi 2.5 cm dan Oven untuk Kadar Air dengan thermometer yang dapat

dibaca pada sisi luarnya (Pran Vohra) . Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk Energi Total adalah:

Contoh Bungkil Kedelai ditimbang sebanyak 1 .6 gram, kemudian dipelet atau dibuat seperti tablet, ditimbang kembali disimpan pada cawan dan dicatat bobotnya, setelah itu disimpan pada bagian elektroda dari alat Bom Kalorimeter, pada kedua elektroda dipasang nikel crom, selanjutnya dipasang benang katun sama panjang, kemudian benang tersebut ditempelkan pada cawan yang berisi contoh . Elektroda dimasukkan ke bagian Bom, setelah itu ditutup . Selanjutnya Bom diuji pada alat apakah pembakaran baik, bila lampu penunjuk pengujian menyala berarti Bom siap dipakai dan

sebaliknya, kemudian Bom diisi gas oksigen hingga tekanan 25 atm. Kemudian Born

dimasukkan ke dalam Bejana Kalorimeter dan alat ditutup , thermometer dibaca dan dicatat suhu awal apabila suhu sudah dalam keadaan stabil selanjutnya contoh dibakar dengan cara menekan tombol "Ready to fire", sampai mencapai suhu maksimum suhu akhir dicatat . Untuk perhitungan dipakai standar yaitu asam Benzoat . Pengerjaannya sama dengan contoh, namun perhitungannya yang berbeda. Untuk Standar perhitungannya sebagai berikut:

y' = 26.455 x W, t2 - t, - blk y'

= Hasil analisa standar

26.455 = Tetapan atau konstanta dari asam benzoat yang dipakai, joule/gram

W,

= Bobot standar Asam Benzoat t, =

Suhu

awal t2= Suhu

akhir blk= Blanko (hanya kawat dan benang tanpa contoh)

1 kalori = jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1°C air dari

14.5°Cke 15.5°C dengan massa 1 gram dan ini setara dengan

4 .1868 joule

Untuk contoh/sample perhitungannya : GE = -bikx y' = Mj/Kg - W t2 = Suhu akhir t, = Suhu awal blk = blanko y'

= Energi Total dari Standar W

= Bobot contoh

Metode yang digunakan untuk analisa Kadar Air

Analisa Kadar Air dilakukan dengan menimbang contoh Bungkil Kedelai sebanyak + 5 gram yang dimasukkan kedalam cawan aluminium yang sudah ditimbang berat kosongnya dan sebelumnya sudah disterilkan (dipanaskan di oven dan didinginkan di eksikator), kemudian dikeringkan didalam oven dengan suhu 105°C dalam waktu 3 jam dan 24 jam. Kemudian ditimbang kembali kehilangan airnya atau cawan yang sudah berisi bahan kering selanjutnya dihitung dengan perhitungan Kadar Air sebagai berikut:

B-A = D C-A = E D-E =F %AIR=FxlOO% D A= Bobot kosong

F= (Hasil Bobot isi - Bobot kosong) - (Hasil Bobot B = Bobot isi

Kering oven - Bobot kosong) C= Bobot kering oven

DBF 100 100 - % Air BF

= Dry Basis Factor (Faktor untuk penga-lian dalam keadaan kering)

HASIL DAN PEMBAHASAN

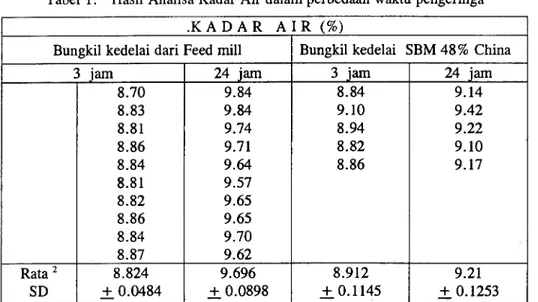

Untuk Kadar Air Bungkil Kedelai dari feed mill setelah pengeringan 3 jam adalah 8.82% dan pengeringan 24 jam adalah 9,69%, sedangkan Bungkil Kedelai SBM 48% untuk pengeringan selama 3 jam adalah 8.91% dan pengeringan 24 jam adalah 9.21% lihat tabel 1 . Menurut Boniran (1999), SBM 48% kisarannya adalah 10 - 13 data ini didapat setelah kadar lemaknya dihilangkan . Menurut G. Dominy dan Chhorn Lin (1979) 6.49% data ini didapat dari pakan diet ikan. Sedangkan menurut Hartadi, DKK.(1980) bahan kering dari pakan ternak khususnya Bungkil Kedelai adalah 14% . Perbedaan ini disebabkan oleh perlakuan dan waktu penelitian yang berbeda, juga seperti diketahui bahwa Indonesia mempunyai kelembaban yang tinggi dibanding dengan negara Amerika atau yang lainnya.

Untuk suatu bahan atau contoh yang mempunyai Kadar Air dibawah 10% lebih efisien menggunakan waktu 3 jam, namun sebaliknya bahan atau contoh yang mempunyai Kadar Air diatas 10% harus diuji kembali.

Setelah melakukan percobaan dengan contoh Bungkil Kedelai dalam 2 jenis yang berbeda, ternyata tidak ada pengaruh dari faktor Kadar Air yang dikeringkan selama 3 jam dan 24 jam terhadap Energi Total, karena faktor kesalahan untuk Bungkil Kedelai dari feed mill adalah 0,906 %, untuk SBM 48% adalah 0,342% dimana batas maksimum kesalahan adalah 5%, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.

Analisa Energi Total dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, tegangan listrik dan homogenitas contoh. Ini terlihat dari data bahan yang diterima yang bervariasi hasilnya .

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

China .KADAR AIR (%)

Bungkil kedelai dari Feed mill Bungkil kedelai SBM 48 % China 3 jam 24 jam 3 jam 24 jam

8 .70 9.84 8.84 9 .14 8 .83 9.84 9.10 9.42 8 .81 9.74 8.94 9 .22 8 .86 9.71 8.82 9 .10 8 .84 9.64 8.86 9 .17 8 .81 9.57 8 .82 9.65 8 .86 9.65 8 .84 9.70 8 .87 9.62 8.824 9.696 8 .912 9 .21 + 0.0484 + 0.0898 +0.1145

Tabel 1 . Hasil Analisa Kadar Air dalam perbedaan waktu pengeringa

+ 0.1253 Tabel 2 . Pengaruh faktor Kadar Air terhadap Analisa Energi Total dengan

waktu pengeringan yang berbeda

ENERGI TOTALmj/kg

Bungkil Kedelai Bungkil Kedelai SBM 48 % Chin Bahan 3 jam Semalam Bahan 3 jam Semalam diterima (24 jam) diterima (24 jam

15.20 16.64 16.85 17.32 19.00 19.07 15.38 16.87 17.05 16.74 18.41 18.46 15.64 17.16 17.27 16.94 18.60 18.67 15.76 17.29 17.46 17.06 18.71 18.77 16.60 18.21 18.37 16.95 18 .59 18.66 16.96 18.61 18.75 17.02 18.67 18.84 17.11 18.77 18.94 16.75 18.37 18.54 16.79 18.42 18.57 16.321 17.901 18.064 17.002 18.662 18 .726 +0.7395 +0.8171 +0.8106 +0.2119 +0.2174 +0 .222

KESIMPULAN

Tidak ada pengaruh faktor Kadar Air terhadap Analisa Energi Total pada perbedaan waktu pengeringan . Untuk suatu bahan atau contoh yang mempunyai Kadar Air dibawah 10% lebih efisien menggunakan waktu pengeringan 3 jam.

8

Rata2 SD

DAFTAR BACAAN

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

Boniran, S . 1999 . Quality Control untuk Bahan Baku dan Produk Akhir Pakan Ternak. Kumpulan Makalah Quality Management Workshop Balai Penelitian Ternak . American Soybean Association. hal 2 - 7.

Dean. M . Akiyama. American Soybean Association. 541 orchard Road. 11 - 03 L Towers Singapore 0923 . Future Considerations for the Aqua Culture feed Industry. page 6.

Hartadi H.S . Reksodiprodjo, S . Labo Sukadjo dan A.D Tillman. 1980. Tabel dari komposisi Bahan Makanan Ternak untuk Indonesia. Universitas Gajah Mada.Yogyakarta hal . 131 - 139, hal. 82-114.

Mc.Donald, R.A, R.A Edward and Fid Green Halgh, 1975 . Animal Nutrition . 2nd Edition. Longman . London.

Pran Vohra, Analysis of Feeds and Feed Ingredients Compilation of Laboratory Exercis .Department

of

Avian Sciences Universityof

California Davis, Ca,95616 .

Sarjono B .S. 1983 . Analisa Energi dengan Metode Ballistic dan Adiabatic. Departement Perindustrian, Pusat Pendidikan dan Latiha Kejuruan, Sekolah Analis Kimia Menengah Atas Bogor.

Warren G. Dominy and Chhorn Linn . The Oceanic Institute . Makapur Point. Waimanalo . HI 96795. USA .

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

PENGARUH PENGGUNAAN KAPAS DALAM PROSES

PENYARINGAN PADA PENETAPAN SERAT

.

DETERGEN NETRAL DAN SERAT DETERGEN ASAM

SAULINA SITOMPUL DAN MARTINI

Balai Penelitian Ternak Ciawi, PO Box 221 . Bogor 16002 RINGKASAN

Ukuran kehalusan contoh yang digunakan untuk penetapan serat detergen netral (SDN) dan serat detergen asam (SDA) yaitu 1 mm, akan tetapi sering ditemukan contoh yang ukurannya sangat halus yaitu < 1 mm. Hal ini sangat mempengaruhi jalannya proses penetapan terutama dalam proses penyaringan yang pada akhirnya akan menimbulkan penyimpangan hasil . Untuk itu dilakukan percobaan penggunaan kapas dalam proses penyaringan dengan perkiraan contoh yang sangat halus tidak langsung menutupi pori cawan masir, akan tetapi terlebih dahulu menyangkut pada permukaan kapas, sehingga proses penyaringan dapat berjalan lancar. Untuk itu dilakukan percobaan penentuan SDN dan SDA dari 7 contoh pakan ternak menggunakan metode Van Soest yang dibedakan dalam proses penyaringannya tanpa kapas (cara A) serta menggunakan kapas (cara B). Dalam hal ini dilakukan 4 ulangan untuk setiap contoh dan cara, serta dilakukan juga penetapan blanko baik pada penyaringan menggunakan kapas dan tanpa kapas . Hasil penetapan dengan cara A dan B untuk komposisi SDN dan SDA dari masing-masing contoh menunjukan nilai yang mendekati sama . Penggunaan kapas dalam penyaringan penetapan SDN dan SDA dapat memperlancar jalannya penyaringan.

PENDAHULUAN

Serat termasuk golongan karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan fungsi utamanya untuk mengatur kerja usus . Bagi ternak ruminansia fraksi serat dalam makanannya merupakan sumber energi utama, dimana sebagian besar selulosa dan hemiselulosa dari serat dapat dicerna oleh mikroba yang terdapat pada sistem pencernaannya . Komponen utama dari serat adalah selulosa, terdapat sebagian besar pada dinding sel kayu . Salah satu contoh selulosa murni adalah kapas . Senyawa-senyawa yang masuk dalam golongan serat mempunyai sifat yang tidak larut dalam asam atau basa meskipun dengan pemanasan atau hidrolisa (KANTASUBRATA dan SUMARTINI,

1989) .

Serat Detergen Netral (SDN) merupakan bahan yang tidak larut atau tersisa setelah ekstraksi dengan larutan detergen netral, yang yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin (GOERING dan VAN SoEST, 1970). Serat detergen asam (SDA)

adalah fraksi yang tidak larut atau tersisa setelah ekstraksi dengan larutan detergen asam, yaitu selulosa dan lignin (VAN SOEST, 1963).

Umumnya ukuran contoh untuk penetapan serat adalah 1 mm, (SUTEDJA, 1989) akan tetapi sering ditemukan contoh yang sangat halus dengan ukuran 0,5 mm. Untuk contoh yang kehalusannya < 1 mm dan mengandung serat rendah, sering kali ditemukan kesulitan pada proses penetapannya terutama dalam proses penyaringan . Kesulitan ini sering menimbulkan dampak yang tidak baik pada proses analisis. Contoh yang sangat halus akan menutupi pori cawan masir dalam proses penyaringan sehingga menggangu penyaringan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut maka dilakukan percobaan penetapan

SDN dan SDA dari 7 contoh pakan ternak menggunakan metode Van Soest, dimana dilakukan perbandingan dalam penyaringan yang menggunakan kapas dan tanpa kapas . Kapas mengandung selulosa yang mempunyai sifat tidak larut dalam asam atau basa walaupun dilakukan pemanasan atau hidrolisa . Kapas yang digunakan terlebih dahulu dikeringkan dan didinginkan serta ditimbang dengan bobot sekitar 0,5 gram, diletakkan pada permukaan kaca masir untuk menutupi pori . Contoh yang sangat halus akan melekat pada kapas sehingga menghindari penyumbatan pada pori kaca masir dapat dihindari dan proses penyaringan berjalan lancar .

BAHAN DAN CARA KERJA

Pereaksi untuk Serat Detergen Netral

Campuran dari 120 gram sodium Laurie sulfat; 74,44 g EDTA; 27,24 g sodium boraks dekahidrat ; 18,24 g sodium hidrogen phospat anhidrat dan 40 ml etylen glycol yang dilarutkan menjadi 4.000 ml dengan air suling dan pH dibuat 7,00 bahan pembilas aseton.

Pereaksi untuk Serat Detergen Asam

Campuran dari 80 gr CTAB (Acetyl Trimethyl Ammonium Bromide) dan 111,27 ml H2SO4, dilarutkan dengan air suling hingga volume 4.000 ml. Bahan pembilas, aseton dan heksan .

Bahan yang dianalisis

Tujuh jenis contoh pakan ternak . Alat

Beker 600 ml, gelas ukur 100 ml, alat reflux, penangas, pemanas listrik oven dan kapas .

Skema Penetapan SDN dan SDA Cara A +Pereaksi SDN 4, Disaring dengan cawan masir 4, Dikeringkan

1

Ditimbang = SDN CARA KERJA Contoh + Pereaksi SDA 4, Ekstraksi 4, Disaring dengan cawan masir 4, Dikeringkan 4, Ditimbang = SDNLokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

+ Pereaksi SDN 1 Ikstraksi I 4, Disaring dengan cawan masir dan kapas 4, Dikering kan 4, Ditimbang = SDN Cara B Contoh L + Pereaksi SDA Ekstraksi y Disaring dengan cawan masir dan kapas Dikeringka n Ditimban g= SDN

Serat Detergen Netral (Cara A)

Contoh kering halus seberat 0,5 gram dimasukan kedalam labu reflux, dan ditambahkan 60 ml pereaksi SDN, didihkan selama 10 menit, direflux selama 1 jam, disaring dengan vakum menggunakan cawan masir, dicuci secara berulang-ulang dengan air panas hingga tidak berbusah, dibilas dengan aseton, dikeringkan dalam oven 105° C selama semalam, didinginkan dalam eksikator dan ditimbang (GOERING dan VAN SOEST, 1970) . Cara analisis yang sama juga dilakukan terhadap contoh blanko .

Serat Detergen Netral (Cara B)

Contoh dan pereaksi yang digunakan sama seperti pada cara A, akan tetapi pada proses penyaringan digunakan kapas yang sudah terlebih dahulu dikeringkan dalam oven 105° C (sebanyak 0,15 gram), diletakkan rata menutupi permukaan kaca masir. Contoh blamko juga dianalisis dengan cara yang sama.

Perhitungan Cara A Cara B W2-WI %SDN = x 100% - % blanko bobot contoh W2

=bobot contoh dan cawan, sesudah diproses dan dikeringkan . W, =bobot cawan Bobot contoh =dalam gram blanko =(W, - W,) x 100%_ W, _ W2

=bobot cawan setelah diproses dan dikeringkan W,

=bobot awal cawan %SDN = W2 - Wl

Bobot

x 100

- % blanko

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

W2 = bobot cawan, kapas, contoh setelah diproses dan dikeringkan . W,

=bobot cawan dan kapas. Bobot contoh =dalam gram % blanko =(W,- W'_) x 100% W, W2 =

bobot cawan dan kapas setelah diproses dan dikeringkan W,

=

bobot awal cawan dan kapas . Serat Detergen Asam

Cara A

Contoh kering dan halus seberat 1 (satu) gram dimasukkan ke dalam labu reflux, ditambahkan 100 ml pereaksi SDA, didihkan selama 10 menit, direflux selama 1 jam, disaring dengan vakum, dicuci dengan air panas secara berulang-ulang hingga busahnya hilang, dibilas dengan aseton dan heksan, dikeringkan dalam oven 105° C selama satu malam, didinginkan, ditimbang (VAN SOEST, 1963) . Blanko juga dianalisis dengan cara yang sama.

Cara B

Contoh dan pereaksi yang digunakan sama seperti pada cara A, akan tetapi pada proses penyaringannya digunakan kapas untuk menutupi pori kaca masir . Cara

Perhitungan Cara A % SDA = W2 -WI x 100 - % blanko bobot contoh W2

=bobot cawan dan contoh, sesudah diproses dan dikeringkan . W,

=bobot awal cawan Bobot contoh =dalam gram

blanko =(W,-W,) x 100% _ W, _ W2

=bobot cawan setelah diproses dan dikeringkan W,

=bobot awal cawan Cara B % SDA = / W2-W1 x 100% - % blanko bobot contoh W2

=bobot cawan, kapas, contoh setelah diproses dan dikeringkan . W,

=bobot cawan dan kapas. Bobot contoh =dalam gram blanko

=(W, -

_ W,) x 100% W, _ W2=bobot cawan dan kapas setelah diproses dan dikeringkan W,

=bobot awal cawan dan kapas.

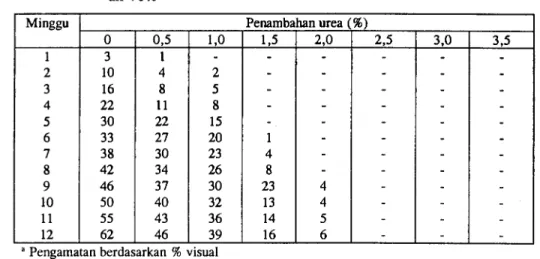

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penetapan Serat Detergen Netral (SDN) dan Serat Detergen Asam (SDA) dengan membedakan proses penyaringan, menggunakan kapas serta tanpa kapas dapat dilihat pada Tabel I . (Contoh bungkil kedelai I digunakan sebagai kontrol, diperoleh dari uji silang (cross checking) dengan nilai SDN = 14,12 ± 1,15 dan SDA = 9,25 ± 0,23. Hasil analisis untuk contoh ini didapatkan data SDN = 13,92 ± 0,22 (Cara A) dan 13,94 ± 0,17 untuk Cara B, sedangkan SDA = 9,83 ± 0,40 (cara A) dan 9,61 ± 0,35 (cara B). Nilai yang didapat menggunakan Cara A dan B sesuai dengan data yang didapat dari uji silang, hal ini menunjukan bahwa analisis SDN dan SDA yang dilakukan sudah baik dalam metode dan pengerjaannya .

Kadar SDN untuk contoh yang mengandung serat rendah seperti bungkil kedelai, suplemen untuk kuda dan pakan ayam secara umum penyaringan dengan Cara A ataupun Cara B menunjukan hasil yang relatif sama (label 1 .). Hal ini menunjukan bahwa cara penyaringan dengan kapas tidak memberikan perbedaan nyata pada hasil

akhir. Penetapan SDA untuk contoh yang berserat rendah ini sama halnya dengan SDN, Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

kapas) lebih cepat dari cara A (tanpa kapas) . Hal ini menunjukan penggunaan kapas dalam penyaringan contoh berserat rendah dapat memperlancar proses kerja .

Tabel 1 . Hasil analisis SDN dan SDA dengan cara penyaringan yang berbeda.

Cara A = Penyaringan dengan cawan masir

Cara B = Penyaringan dengan cawan masir dan kapas .

Komposisi SDN dan SDA untuk contoh yang berserat tinggi seperti makanan kelinci, makanan sapi dan campuran tepung ikan yang dilakukan dengan cara A dan cara B memberikan nilai yang relatif sama. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan kapas dalam proses penyaringan tidak mempunyai pengaruh terhadap hasil akhir. Pengamatan ketika melakukan proses penyaringan ditinjau dari segi waktu, cara A dan cara B untuk contoh yang berserat tinggi relatif lebih cepat dibandingkan dengan yang berserat rendah . Hal ini disebabkan contoh yang berserat tinggi relatif lebih mudah disaring dari yang berserat rendah.

KESIMPULAN

Penggunaan kapas untuk penetapan SDN dan SDA tidak mempunyai pengaruh dalam proses penyaringan, meskipun contoh yang diperiksa sangat halus (< 1 mm) dan berserat rendah.

DAFTAR BACAAN

Goering, H.K., and P.J. Van Soest. 1970. U.S .D.A. Handbook No. 379 .

Kantasubrata, J . dan Sumartini, S. 1984 . Analisis serat . Diktat Kursus Latihan Teknik Analisa dan Perawatan Peralatan Laboratorium. Puslitbang Kimia Terapan LIPI-Bandung. Hal. 8-12.

Sutedja, L. 1989. Kursus Dasar Pengenalan Peralatan dan Penggunaan Data Analisa. Diktat Kursus Latihan Teknik Analisa dan Perawatan Peralatan Laboratorium. Puslitbang Kimia Terapan LIPI-Bandung . Hal . 9.

Van Soest, P.J. 1963. J.A.O.A.C . 46: 825-835 .

Jenis contoh Cara ANilai SDN (%)Cara B Cara ANilai SDA (%)Cara B Bungkil kedelai (I) 13,92 ± 0,22 13,94 ± 0,17 9,83 ± 0,40 9,61 ± 0,35 Bungkil kedelai (II) 10,69 ± 0,23 10,80 ± 0,08 5,10 ± 0,60 4,91 ± 0,16 Makanan kelinci 40,17 ± 0,67 40,44 +0,80 24,05 ± 0,60 23,66 ± 1,20 (Rabbit grow)

Campuran tepung ikan 33,90 ± 0,25 33,34 ± 0,57 10,61 ± 0,23 10,38 ± 0,42 Suplemen untuk kuda 15,07 ± 0,10 15,24 ± 0,27 6,82 ± 0,30 6,63 ± 0,27 (Horse supplement)

Pakan ayam 15,02 ± 0,21 14,87 ± 0,18 7,13 ± 0,31 7,24 ± 0,27 Pakan sapi 36,37 ± 0,31 36,26 ± 0,41 21,04 ± 0,47 21,53 ± 0,31

Lokakarya Fungsional Non Peneliti 1999

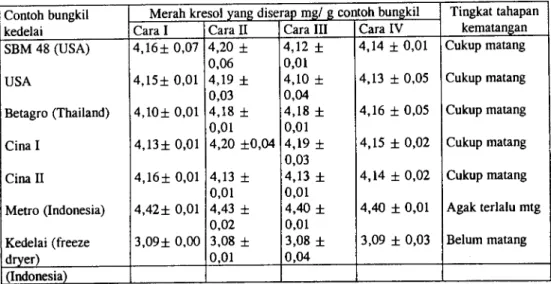

PENGARUH CARA EKSTRAKSI DALAM UJI

TINGKAT KEMATANGAN BUNGKIL KEDELAI

DENGAN METODE MERAH-KRESOL

SAULINA SITOMPUL

Balai Penelitian Ternak, PO Box 221, Bogor 16002

RINGKASAN

Bungkil kedelai yang digunakan sebagai sumber protein dan asam amino pada pakan unggas banyak didatangkan dari berbagai negara seperti Amerika, Brazil, Argentina, Cina dan India . Karena itu mutu dan komposisinya sangat bervariasi, proses pembuatannya terutama tingkat pemanasan atau tahap pemasakan memegang peranan penting dalam penentuan mutu . Salah satu uji penentuan tingkat kematangan bungkil yaitu cara merah-kresol, dimana ekstraksi dilakukan dengan alat pengocok dan alat pemusing (sentrifus) . Karena tidak semua laboratorium memiliki peralatan ini maka dilakukan percobaan uji penetapan tingkat kematangan bungkil dengan metode merah-kresol (metode OLUMUCKI dan BORNSTEIN) sebagai cara I dan membandingkannya dengan membedakan proses ekstraksi pada cara II, menggunakan alat pengocok dan tidak menggunakan sentrifus, tetapi menggunakan kertas saring Whatman no. 41 ; cara III pengocokan dilakukan secara manual/ tanpa alat dan mengkombinasikannya dengan penggunaan sentrifus, serta cara IV merupakan kombinasi pengocokan secara manual dan penyaringan dengan kertas saring Whatman no . 41 . Sebanyak 7 contoh bungkil digunakan dalam percobaan ini, dilakukan uji tingkat kematangannya dimana proses ekstraksi dilakukan dengan cara 1,11,111 dan IV serta 3 kali ulangan untuk setiap contoh dan cara .

Contoh SBM 48 digunakan sebagai kontrol dengan tingkat kematangan yang sudah diketahui . Hasil pengamatan dari uji tingkat kematangan dengan ekstraksi cara I,11,III dan IV dari tiap contoh yang sama menunjukan hasil yang relatif sama sehingga cara ekstraksi dapat dilakukan dengan alat maupun manual. Pengamatan dari daya simpan pereaksi merah-kresol dengan cara pengukuran absorbannya menunjukkan penurunan dengan bertambahnya waktu penyimpanan maka dari itu larutan merah kresol dibuat dan digunakan pada hari yang sama.

PENDAHULUAN

Bungkil kedelai banyak digunakan sebagai sumber protein dan asam amino, terutama untuk pakan unggas . Kandungan proteinnya berkisar antara 41,3-51,9% (HARTADI dkk, 1980) . Penggunaan bungkil kedelai untuk ayam pedaging sekitar 15-30% dan untuk ayam petelur 10-25% (wINA, 1999) .