KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SKRIPSI

OLEH

LILI SARTIKA 09C10104044

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS TEUKU UMAR MEULABOH, ACEH BARAT

2016

Judul Proposal : Hubungan Peran Bidan dalam Perawatan pada Ibu Pasca Persalinan terhadap Pemulihan Kesehatan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya

Nama Mahasiswa : LILI SARTIKA NIM : 09C10104044

Program Studi : ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Menyetujui, Komisi Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

(Amiruddin, S.ST, M.Kes) (Kartini, SE, M.Kes)

Ketua Program Studi

(Teungku Nih Farisni, SKM,M.Kes) NIDN. 0119128601

Judul Proposal : Hubungan Peran Bidan dalam Perawatan pada Ibu Pasca Persalinan terhadap Pemulihan Kesehatan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya

Nama Mahasiswa : LILI SARTIKA NIM : 09C10104044

Program Studi : ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 14 April 2016 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN SEMINAR PROPOSAL Ketua Pembimbing

(Amiruddin, S.ST, M.Kes) ……...………...

Pembimbing Anggota

(Kartini, SE, M.Kes) ……...………...

Ketua Penguji

(Hj. Afifah, SKM, M.Kes) ……...………...

Penguji Anggota

(Zakiyuddin, SKM, M.Kes) ……...………...

Alue Peunyareng, 09 Juni 2016 Ketua Program Studi

Ilmu Kesehatan Masyarakat

(Teungku Nih Farisni, SKM,M.Kes) NIDN. 0119128601

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama 4-6 minggu. Periode nifas merupakan masa kritis bagi ibu, diperkirakan bahwa 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan, yang mana 50% dari kematian ibu tersebut terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan.

Selain itu, masa nifas ini juga merupakan masa kritis bagi bayi, sebab dua pertiga kematian bayi terjadi dalam 4 minggu setelah persalinan dan 60% kematian bayi baru lahir terjadi dalam waktu 7 hari setelah lahir.Masa post partum atau nifas adalah masa sesudah persalinan dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhirnya ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, masa nifas berlangsung selama 6 minggu (Saifuddin, et al, 2002).

Seorang ibu mulai berfikiran tentang proses melahirkan yang menakutkan dan timbul kekhawatiran. Bila hal tersebut tidak segera di tangani maka akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga aliran darah yang membawa oksigen ke rahim menjadi berkurang kemudian terjadi penurunan kontraksi yang akan menyebabkan panjangnya lama persalinan (Guyton, 2008). Kejadian seperti ini menyebabkan makin lamanya proses persalinan sehingga janin dapat mengalami kegawatan (fetal distress) (Yanti, 2010). Dampak yang ditimbulkan antara lain infeksi post partum, ruptur uteri, dan cincin retraksi yang sangat membahayakan ibu dan janin sehingga meningkatkan resiko kematian ibu dan neonatus (Prawirohardjo, 2008).

1

Pendarahan menjadi salah satu penyebab besarnya angka kematian ibu.

Sebagian besar kasus perdarahan dalam masa nifas terjadi karena retensio plasenta (terlambatnya kelahiran plasenta selama setengah jam setelah kelahiran bayi) dan atonia uteri (Uteri tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah dilakukan pemijatan fundus uteri (plasenta telah lahir) (UNDP, 2004). Ripley (1999) juga mengatakan bahwa sebab paling umum dari perdarahan pasca persalinan yang terjadi dalam 24 jam setelah melahirkan ialah atonia uteri (kegagalan rahim berkontraksi setelah melahirkan).

Beberapa hal yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu berpangkal pada kompleksnya permasalahan yang melatar belakangi yaitu, terlalu muda atau terlalu tua untuk melahirkan, tidak melakukan pemeriksaan kehamilan dengan teratur, banyaknya persalinan yang di tolong oleh tenaga non professional, masih terdapat persalinan yang di lakukan di rumah dan paritas yang tinggi. Ada tiga hal yang berpengaruh terhadap proses terjadinya kematian ibu yang biasanya di awali dari komplikasi persalinan dan nifas yang tidak di tangani atau di ketahui secara dini. Proses yang paling dekat terhadap kejadian kematian ibu, disebut sebagai determinan dekat yaitu kehamilan itu sendiri dan komp|ikasi yang terjadi dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas. Wanita yang hamil memiliki risiko untuk mengalami komplikasi, baik komplikasi kehamilan maupun komplikasi persalinan, sedangkan wanita yang tidak hamil tidak memiliki risiko tersebut (Misar, 2012).

Masalah kesehatan ibu dan anak tidak terlepas dari faktor-faktor sosial budaya dan lingkungan di dalam masyarakat tempat mereka berada. Disadari atau tidak, faktor-faktor kepercayaan dan pengetahuan tradisional seperti konsep-

konsep mengenai berbagai pantangan, hubungan sebab akibat, dan konsep tentang sehat dan sakit, serta kebiasaan-kebiasaan ada kalanya mempunyai dampak positif atau negatif terhadap Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Bisa jadi budaya merupakan salah satu sebab yang mendasari tingginya kematian ibu dan anak, selain faktor- faktor seperti kondisi geografi, penyebaran penduduk, dan kondisi sosial ekonomi (Kristiana, 2012).

Angka Kematian lbu (AKl) merupakan indikator pembangunan kesehatan dan indikator pemenuhan hak reproduksi perempuan serta kualitas pemanfaatan kesehatan secara umum. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa kematian ibu merupakan beban global, dengan lebih dari 500.000 perempuan meninggal setiap tahun karena kehamilan dan persalinan yang berhubungan dengan komplikasi (Moran, dkk 2006).

Angka kematian bayi hasil SDKI 2012 adalah 32 kematian per 1000 kelahiran hidup dan kematian balita adalah 40 kematian per 1000 kelahiran hidup dan mayoritas kematian bayi terjadi pada neonatus. Pada tahun 2012 Angka kematian bayi tertinggi di Indonesia diduduki oleh Gorontalo dan Papua Barat dengan jumlah kematian 67 jiwa dan 74 jiwa dari 1.283 jiwa (SDKI, 2012).

Laporan Dinas Kesehatan Aceh ditemukan bahwa jumlah persalinan sebanyak 91.262 orang. sebanyak 174 (0,17%) orang ibu meninggal dunia, dimana 45 (25,9%) orang ibu meninggal dunia pada saat hamil, 69 (39,6%) orang ibu meninggal dunia pada saat proses persalinan dan 60 (34,5%) orang ibu meninggal dunia pada saat masa nifas (Dinkes Aceh, 2012). Sedangkan pada tahun 2013 jumlah persalinan sebanyak 95.807 orang. sebanyak 151 (0,17%) orang ibu meninggal dunia, dimana 38 (25,2%) orang ibu meninggal dunia pada

saat hamil, 51 (33,8%) orang ibu meninggal dunia pada saat hamil proses persalinan dan 62 (41,0%) orang ibu meninggal dunia pada saat masa nifas (Dinkes Aceh, 2013).

Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya ditemukan bahwa cakupan persalinan sebanyak 2.556 orang. Selanjutnya sebanyak 1 (0,04%) orang ibu meninggal dunia pada saat hamil dan sebanyak 2 (0,08%) orang ibu meninggal pada proses persalinan (Dinkes Aceh Barat Daya, 2012). Sedangkan pada tahun 2013 cakupan persalinan sebanyak 2.511 orang. Selanjutnya sebanyak 1 (0,04%) orang ibu meninggal dunia pada saat hamil dan sebanyak 4 (0,16%) orang ibu meninggal pada proses persalinan (Dinkes Aceh Barat Daya, 2013).

Berdasarkan rekam medis Puskesmas Manggeng jumlah ibu melahirkan pada tahun 2014 adalah ssebanyak 251 orang ibu, jumlah ibu yang selamat sebanyak 249 dan jumlah ibu yang meninggal sebanyak 2 orang, yang di tolong oleh dukun. Sedangkan pada tahun 2015 hingga bulan September sebanyak 179 ibu melahirkan, jumlah ibu yang selamat adalah sebanyak 174 orang dan sebanyak 3 orang ibu meninggal dunia pada saat proses persalinan berlangsung (di mana 2 orang ditolong dukun bayi dan 1 orang di tolong oleh bidan) dan sebanyak 2 orang ibu meninggal dunia pada masa nifas atau pasca persalinan (di persalinan di tolong oleh dukun bayi). Sedangkan jumlah bidan keseluruhan di Puskesmas Manggeng adalah sebanyak 38 orang bidan PNS, dan 15 orang bidan PTT. Jumlah Desa di Wilayah kerja Puskesmas Mnggeng adalah sebanyak 18 Desa, dengan jumlah bidan yang tinggal dalam satu Desa ada yang 2 ada juga yang 3 bidan (Puskesmas Manggeng, 2015). Jumlah bidan keseluruhan di Puskesmas Manggeng adalah sebanyak 43 orang bidan PNS, dan 21 orang bidan PTT. Jumlah

Desa di Wilayah kerja Puskesmas Mnggeng adalah sebanyak 18 Desa, dengan jumlah bidan yang tinggal dalam satu Desa ada yang 2 ada juga yang 3 bidan (Puskesmas Manggeng, 2016).

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, dimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 6 orang bidan di wilayah kerja Puskesmas Manggeng, sebanyak 4 orang bidan yang ada membuka praktik di rumahnya dan telah banyak melakukan pertolongan persalinan, dimana bidan tersebut menyatakan bahwa peran bidan sangat dibutuhkan pada masa persalinan dan pasca persalinan. Bidan melakukan proses persalinan dengan hati-hati dan sesuai dengan standar kesehatan yang ada sesuai dengan peraturan Menkes RI. Nomor 900∕Menkes ISK/VII/2002 tentang praktek bidan, selanjutnya setelah proses persalinan bidan melakukan perawatan pasca persalinan sesuai dengan prosedur persalinan yaitu salah satunya adalah meletakan bayi di atas dada ibu dan menganjurkan ibu memberikan ASI dini kepada bayi untuk mencegah pendarahan. Sedangan 2 orang bidan lainnya tidak membuka praktik dirumah dan hanya melakukan proses pemeriksaan kehamilan dan persalinan dibantu oleh rekan bidan lainnya yang ada di Puskesmas.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul: “Hubungan Peran Bidan dalam Perawatan pada Ibu Pasca Persalinan terhadap Pemulihan Kesehatan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan apakah ada Hubungan Peran Bidan dalam Perawatan pada Ibu Pasca Persalinan terhadap

Pemulihan Kesehatan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui Hubungan Peran Bidan dalam Perawatan pada Ibu Pasca Persalinan terhadap Pemulihan Kesehatan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.3.1 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Hubungan peran bidan sebagai pelaksana terhadap Pemulihan Kesehatan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya

2. Untuk mengetahui Hubungan peran bidan sebagai pengelola terhadap Pemulihan Kesehatan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya

3. Untuk mengetahui Hubungan peran bidan sebagai pendidik terhadap Pemulihan Kesehatan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.4 Hipotesis

Ha : Adanya Hubungan peran bidan sebagai pelaksana, sebagai pengelola, dan sebagai pendidik terhadap Pemulihan Kesehatan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.5 Manfaat Penelitian 1.5.1 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi mengenai ilmu kesehatan khususnya pada adanya Hubungan Peran Bidan dalam Perawatan pada Ibu Pasca Persalinan terhadap Kesehatan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Bagi Bidan diharapkan adanya penyuluhan yang lebih aktif lagi tentang Hubungan Peran Bidan dalam Perawatan pada Ibu Pasca Persalinan terhadap Kesehatan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.5.2 Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dalam melakukan penelitian khususnya Hubungan Peran Bidan dalam Perawatan pada Ibu Pasca Persalinan terhadap Kesehatan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

b. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar sebagai salah satu bahan masukan atau informasi guna menambah bahan perpustakaan yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Bagi pihak lain diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk dipelajari dibangku perkuliahan, dan dapat membandingkan antara teori dengan praktek yang sesungguhnya.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Peran

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (Harahap, dkk, 2007). Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman yunani kuno atau romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempattempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa dimesjid, surau/mushala, dirumah, dan sebagainya (Djamarah, 2005)

Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern yang dikutip dalam buku pokokpokok pikiran dalam sosiologi karangan David Bery (2003) mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Sedangkan dikemukakan

8

oleh Soekanto (2002), bahwa peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan dua pengertian di atas, peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupya.

Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungannya kepadanya.

2.2 Bidan

2.2.1 Pengertian Bidan

Bidan adalah seorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang telah berlaku, dicatat (registrasi), diberi izin secara sah untuk menjalankan praktek (Nazriah, 2009).

Definisi bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia atau IBI (2006) adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan diberi izin secara sah untuk melaksanakan praktek, Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan kebidanan di masyarakat, bidan diberi wewenang oleh pemerintah sesuai dengan wilayah pelayanan yang diberikan. Wewenang tersebut berdasarkan peraturan Menkes RI.Nomor 900/Menkes ISK/VII/2002 tentang registrasi dan praktek bidan.

2.2.2 Peran Bidan

Bidan adalah salah satu petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, bidan telah diakui sebagai sebuah profesi dan untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang bekerja professional, maka bidan harus dapat memahami sejauh mana peran dan fungsinya sebagai seorang bidan. Bidan dalam menjalankan profesinya mempunyai peran yaitu pelaksana, pengelola, pendidik dan peneliti (Hidayat, 2004).

Peran yang diharapkan adalah sebagai pelaksana, pengelola, pendidik dan peneliti yaitu (Jannah, 2011):

1. Sebagai Pelaksana,

Sebagai pelaksana bidan memiliki tiga kategori tugas yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi dan tugas ketergantungan

a. Tugas Mandiri/ Primer

Tugas mandiri bidan yaitu tugas yang menjadi tanggung jawab bidan sesuai kewenangannya, meliputi:

1) Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan.

2) Memberi pelayanan dasar pra nikah pada remaja dengan melibatkan mereka sebagai klien

3) Memberi asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal 4) Memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan

dengan melibatkan klien /keluarga

5) Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir

6) Memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien /keluarga

7) Memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan KB.

8) Memberikan asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimakretium dan nifas.

b. Tugas Kolaborasi

Merupakan tugas yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu urutan dari proses kegiatan pelayanan kesehatan

1) Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga

2) Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi

3) Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan resiko tinggi dan keadaan kegawatan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga

4) Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan klien dan keluarga

5) Memberikan asuhan pada BBL dengan resiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta kegawatdaruratan yang memerlukan

pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan meliatkan klien dan keluarga

6) Memberikan asuhan kebidanan pada balita dengan resiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan melibatkan keluarga

c. Tugas Ketergantungan / Merujuk

Tugas Ketergantungan/Merujuk yaitu tugas yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan sewaktu menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan, juga layanan rujukan yang dilakukan oleh bidan ketempat/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara horisintal maupun vertikal atau ke profesi kesehatan lainnya.

1) Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi rujukan keterlibatan klien dan keluarga

2) Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan kegawat daruratan

3) Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga

4) Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas dengan penyulit tertentu dengan kegawatdaruratan dengan melibatkan klien dan keluarga

5) Memberikan asuhan kebidanan pada BBL dengan kelainan tertentu dan kegawatdaruratan yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan keluarga

6) Memberikan asuhan kebidanan pada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawatan yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan

Langkah yang diperlukan dalam melakukan peran sebagai pelaksana:

1. Mengkaji status kesehatan untuk memenuhi kebutuhan asuhan klien 2. Menentukan diagnosa / masalah

3. Menyusun rencana tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapi 4. Melaksanakan tindakan sesuai rencana yang telah disusun

5. Mengevaluasi tindakan yang telah diberikan 6. Membuat rencana tindak lanjut tindakan

7. Membuat dokumentasi kegiatan klien dan keluarga 2. Peran sebagai pengelola

Sebagai pengelola bidan memiliki 2 tugas yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim.

a. Pengembangkan Pelayanan Dasar Kesehatan

Bidan bertugas mengembangkan pelayanan dasar kesehatan terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga kelompok khusus dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat/ klien meliputi : 1) Mengkaji kebutuhan terutama yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan serta mengembangkan program pelayanan

kesehatan di wilayah kerjanya bersama tim kesehatan dan pemuka masyarakat.

2) Menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil kajian bersama masyarakat 3) Mengelola kegiatan pelayanan kesehatan khususnya KIA/KB sesuai

dengan rencana.

4) Mengkoordinir, mengawasi dan membimbing kader dan dukun atau petugas kesehatan lain dalam melaksanakan program/ kegiatan pelayanan KIA/KB

5) Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya KIA KB termasuk pemanfaatan sumber yang ada pada program dan sektor terkait.

6) Menggerakkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat serta memelihara kesehatannya dengan memanfaatkan potensi yang ada

7) Mempertahankan dan meningkatkan mutu serta keamanan praktik profesional melalui pendidikan, pelatihan, magang, dan kegiatan dalam kelompok profesi

8) Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan b. Berpartisipasi dalam tim

Bidan berpartisi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kader, dan tenaga kesehatan lain yang berada di wilayah kerjanya, meliputi :

1) Bekerjasama dengan Puskesmas, institusi lain sebagai anggota tim dalam memberi asuhan kepada klien bentuk konsultasi, rujukan & tindak lanjut

2) Membina hubungan baik dengan dukun bayi, kader kesehatan, PLKB dan masyarakat

3) Melaksanakan pelatihan serta membimbing dukun bayi, kader dan petugas kesehatan lain

4) Memberikan asuhan kepada klien rujukan dari dukun bayi

5) Membina kegiatan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan

3. Peran Sebagai Pendidik

Sebagai pendidik bidan mempunyai 2 tugas yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader

a. Memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu keluarga dan masyarakat tentang penanggulanagan masalah kesehatan khususnya KIA/KB

b. Melatih dan membimbing kader termasuk siswa bidan/keperawatan serta membina dukun di wilayah kerjanya.

Langkah-langkah dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan yaitu : 1) mengkaji kebutuhan akan pendidikan dan penyuluhan kesehatan

2) menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk penyuluhan 3) menyiapkan alat dan bahan pendidikan dan penyuluhan

4) melaksanakan program/rencana pendidikan dan penyuluhan 5) mengevaluasi hasil pendidikan dan penyuluhan

6) Menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan program bimbingan 7) mendokumentasikan kegiatan

4. Peran Sebagai Peneliti

Melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun kelompok.

1. Mengidentifikasi kebutuhan investigasi/penelitian 2. Menyusun rencana kerja

3. Melaksanakan investigasi

4. Mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi 5. Menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut

6. Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan.

2.2.3 Tugas dan Fungsi Bidan

Menurut Hidayat, (2004) terdapat 9 (Sembilan) tugas pokok dan fungsi bidan yaitu:

1. Melaksanakan asuhan kebidanan kepada ibu hamil (antenatal care)

2. Melakukan asuhan kebidanan fisiologis kepada ibu bersalin (postnatal care).

3. Menyelenggarakan pelayanan terhadap bayi baru lahir (kunjungan neonatal care)

4. Mengupayakan kerjasama kemitraan dengan dukun bersalin di wilayah kerja puskesmas.

5. Memberikan edukasi melalui penyuluhan kesehatan reproduksi dan kebidanan.

6. Melaksanakan pelayanan keluarga berencana (KB) kepada wanita usia subur.

7. melakukan pelacakan dan pelayanan rujukan kepada ibu hamil resiko tinggi.

8. Mengupayakan diskusi Audit Maternal Perinatal (AMP) bila ada kasus kematian ibu dan bayi.

9. Melaksanakan mekanisme pencatatan dan pelaporan secara terpadu

Fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna, jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, kerja bagian tubuh (Jannah, 2011). Berdasarkan peran Bidan yang dikemukakan diatas, maka fungsi bidan sebagai berikut :

1. Fungsi Pelaksana

1. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat (khususnya kaum remaja) pada masa praperkawnan.

2. Melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, kehamilan dengan kasus patologis tertentu, dan kehamilan dengan risiko tinggi.

3. Menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu.

4. Merawat bayi segera setelah lahir normal dan bayi dengan risiko tinggi 5. Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas.

6. Memelihara kesehatan ibu dalam masa menyusui

7. Melakukan pelayanan kesehatan pada anak balita dan pascasekolah 8. Memberi pelayanan keluarga berencanasesuai dengan wewenangnya.

9. Memberi bimbingan dan pelayanan kesehatan untuk kasus gangguan sistem reproduksi, termasuk wanita pada masa klimakterium internal dan menopause sesuai dengan wewenangnya.

2. Fungsi Pengelola

1. Mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat.

2. Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya.

3. Memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan.

4. Melakukan kerja sama serta komunikasi inter dan antarsektor yang terkait dengan pelayanan kebidanan

5. Memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan.

3. Fungsi Pendidik

1. Memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta KB 2. Membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan sesuai dengan

tanggung jawab bidan.

3. Memberi bimbingan kepada para peserta didik bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat.

4. Mendidik peserta didik bidan atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.

4. Fungsi Peneliti

1. Melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan.

2. Melakukan penelitian kesehatan keluarga dan KB

2.3 Ibu Melahirkan (Post Partum) 2.3.1 Pengertian

Post partum disebut juga masa nifas (puerperium) yaitu masa sesudah

persalinan yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat kandungan. Post partum adalah masa 6 minggu sejak bayi lahir sampai organ-organ reproduksi kembali ke keadaan normal sebelum hamil (Bobak, 2005).

Post partum adalah masa atau waktu sejak bayi dilahirkan dan plasenta keluar lepas dari rahim, sampai enam minggu berikutnya, disertai dengan pulihnya kembali organ-organ yang berkaitan dengan kandungan, yang mengalami perubahan seperti perlukaan dan lain sebagainya berkaitan saat melahirkan (Suherni dkk, 2009).

Pada masa post partum ibu banyak mengalami kejadian yang penting, Mulai dari perubahan fisik, masa laktasi maupun perubahan psikologis menghadapi keluarga baru dengan kehadiran buah hati yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Namun kelahiran bayi juga merupakan suatu masa kritis bagi kesehatan ibu, kemungkinan timbul masalah atau penyulit, yang bila tidak ditangani segera dengan efektif akan dapat membahayakan kesehatan atau mendatangkan kematian bagi ibu, sehingga masa post partum ini sangat penting dipantau oleh bidan (Syafrudin & Fratidhini, 2009).

Adapun tahapan-tahapan masa post partum adalah : (1). Puerperium dini : Masa kepulihan, yakni saat-saat ibu dibolehkan berdiri dan berjalan-jalan.(2).

Puerperium intermedial : Masa kepulihan menyeluruh dari organ-organ genital, kira-kira 6-8 minggu.(3). Remot puerperium : Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama apabila ibu selama hamil atau persalinan mempunyai komplikasi (Suherni dkk, 2009).

2.3.2 Adaptasi fisiologis post partum 1) Uterus

Uterus menurun ke dalam pelvis pada minggu kedua dan kembali ke ukuran normal sekitar minggu keempat setelah melahirkan. Selama beberapa hari setelah melahirkan, serviks dapat dimasuki dua jari. Uterus akan berkontraksi

secara perlahan dan kembali ke ukuran yang lebih lebar jika terjadi depresi akibat laserasi yang didapat saat persalinan (Sinclair, 2010).

2) Lochea

Lochea adalah cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina

dalam masa nifas. Macam-macam lochea (Bobak, 2005):

a) Lochea rubra (2-3 hari post partum) Jumlahnya sedang, berwarna merah, dan bekuan mengandung desidua dan tropoblast.

b) Lochea serosa (hari ketiga sampai kesepuluh) Jumlahnya berkurang dan berwarna merah muda, mengandung serum leukosit dan jaringan mati.

c) Lochea alba (hari kesebelas sampai dua minggu) Jumlahnya sedikit, berwarna putih atau hampir tidak berwarna, bau seperti bau darah menstruasi.

2.3.3 Tanda-Tanda Bahaya dan Komplikasi Pada Masa Post partum

Diperkirakan bahwa 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan. Oleh karena itu, penting bagi bidan/perawat untuk memberikan informasi dan bimbingan pada ibu untuk dapat mengenali tanda-tanda bahaya pada masa nifas yang harus diperhatikan. Tanda-tanda bahaya yang perlu diperhatikan pada masa nifas ini adalah :

1. Demam tinggi hingga melebihi 38°C.

2. Perdarahan vagina yang luar biasa atau tiba-tiba bertambah banyak (lebih dari perdarahan haid biasa atau bila memerlukan penggantian pembalut 2 kali dalam setengah jam), disertai gumpalan darah yang besar-besar dan berbau busuk.

3. Nyeri perut hebat/rasa sakit dibagian bawah abdomen atau punggung, serta nyeri ulu hati.

4. Payudara membengkak, kemerahan, lunak disertai demam dan lain-lainya.

Infeksi post partum adalah semua peradangan yang disebabkan oleh masuknya kuman kedalam alat genetalia pada waktu persalinan dan nifas.

Sementara itu yang dimaksud dengan Febris Puerperalis adalah demam sampai 38°C atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca pesalinan, kecuali pada hari pertama. Tempat-tempat umum terjadinya infeksi yaitu rongga pelvik: daerah asal yang paling umum terjadi infeksi, Payudara, Saluran kemih, Sistem vena.

Perdarahan post partum adalah perdarahan pervaginam yang melebihi 500 ml setelah bersalin.

Perdarahan nifas dibagi menjadi dua yaitu :

1. Perdarahan dini, yaitu perdarahan yang terjadi setelah bayi lahir dan dalam 24 jam pertama persalinan. Disebabkan oleh : atonia uteri, trauma dan laserasi, hematoma.

2. Perdarahan lambat/lanjut, yaitu perdarahan yang terjadi setelah 24 jam. Faktor resiko : sisa plasenta, infeksi, sub-involusi.

2.3.4 Pemulihan Kesehatan Ibu Post partum

Kebutuhan dasar masa nifas antara lain sebagai berikut (Suherni, Widyasih, Rahmawati, 2009):

1. Gizi Ibu nifas dianjurkan untuk:

1) Makan dengan diit berimbang, cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral.

2) Mengkomsumsi makanan tambahan, nutrisi 800 kalori/hari pada 6 bulan pertama, 6 bulan selanjutnya 500kalori/hari dan tahun kedua 400 kalori. Jadi jumlah kalori tersebut adalah tambahan dari kalori per harinya.

3) Mengkomsumsi vitamin A 200.000 iu. Pemberian vitamin A dalam bentuk suplementasi dapat meningkatkan kualitas ASI, meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan kelangsungan hidup anak. 17 Tabel penambahan makanan pada wanita dewasa, hamil, dan menyusui.

2. Ambulasi

Ambulasi sedini mungkin sangat dianjurkan, kecuali ada kontraindikasi.

Ambulasi ini akan meningkatkan sirkulasi dan mencegah risiko tromboflebitis, meningkatkan fungsi kerja peristaltik dan kandung kemih, sehingga mencegah distensi abdominal dan konstipasi. Bidan harus menjelaskan kepada ibu tentang tujuan dan manfaat ambulasi dini. Ambulasi ini dilakukan secara bertahap sesuai kekuatan ibu. Terkadang ibu nifas enggan untuk banyak bergerak karena merasa letih dan sakit. Jika keadaan tersebut tidak segera diatasi, ibu akan terancam mengalami trombosis vena. Untuk mencegah terjadinya trombosis vena, perlu dilakukan ambulasi dini oleh ibu nifas.

Pada persalinan normal dan keadaan ibu normal, biasanya ibu diperbolehkan untuk mandi dan ke WC dengan bantuan orang lain, yaitu pada 1 atau 2 jam setelah persalinan. Sebelum waktu ini, ibu harus diminta untuk melakukan latihan menarik napas dalam serta latihan tungkai yang sederhana Dan harus duduk serta mengayunkan tungkainya di tepi tempat tidur. Sebaiknya, ibu nifas turun dan tempat tidur sediri mungkin setelah persalinan. Ambulasi dini dapat mengurangi kejadian komplikasi kandung kemih, konstipasi, trombosis

vena puerperalis, dan emboli perinorthi. Di samping itu, ibu merasa lebih sehat dan kuat serta dapat segera merawat bayinya. Ibu harus didorong untuk berjalan dan tidak hanya duduk di tempat tidur. Pada ambulasi pertama, sebaiknya ibu dibantu karena pada saat ini biasanya ibu merasa pusing ketika pertama kali bangun setelah melahirkan. (Bahiyatun, 2009).

3. Higiene Personal

Ibu Sering membersihkan area perineum akan meningkatkan kenyamanan dan mencegah infeksi. Tindakan ini paling sering menggunakan air hangat yang dialirkan (dapat ditambah larutan antiseptik) ke atas vulva perineum setelah berkemih atau defekasi, hindari penyemprotan langsung. Ajarkan ibu untuk membersihkan sendiri. Pasien yang harus istirahat di tempat tidur (mis, hipertensi, post-seksio sesaria) harus dibantu mandi setiap hari dan mencuci daerah perineum dua kali sehari dan setiap selesai eliminasi. Setelah ibu mampu mandi sendiri (dua kali sehari), biasanya daerah perineum dicuci sendiri. Penggantian pembalut hendaknya sering dilakukan, setidaknya setelah membersihkan perineum atau setelah berkemih atau defekasi. Luka pada perineum akibat episiotomi, ruptura, atau laserasi merupakan daerah yang tidak mudah untuk dijaga agar tetap bersih dan kering.

Tindakan membersihkan vulva dapat memberi kesempatan untuk melakukan inspeksi secara seksama daerah perineum. Payudara juga harus diperhatikan kebersihannya. Jika puting terbenam, lakukan masase payudara secara perlahan dan tarik keluar secara hati - hati. Pada masa postpartum, seorang ibu akan rentan terhadap infeksi. Untuk itu, menjaga kebersihan sangat penting untuk mencegah infeksi. Anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuh, pakaian,

tempat tidur, dan lingkungannya. Ajari ibu cara membersibkan daerah genitalnya dengan sabun dan air bersih setiap kali setelah berkemih dan defekasi. Sebelum dan sesudah membersihkan genitalia, ia harus mencuci tangan sampai bersih.

Pada waktu mencuci luka (epistotomi), ia harus mencucinya dan arah depan ke belakang dan mencuci daerah anusnya yang 20 terakhir.

Ibu harus mengganti pembalut sedikitnya dua kali sehari. Jika ia menyusui bayinya, anjurkan untuk menjaga kebersihan payudaranya. Alat kelamin wanita ada dua, yaitu alat kelamin luar dan dalam. Vulva adalah alat kelamin luar wanita yang terdiri dan berbagai bagian, yaitu kommissura anterior, komrnissura interior, labia mayora, labia rninora, klitoris, prepusium klitonis, orifisium uretra, orifisium vagina, perineum anterior, dan perineum posterior. Robekan perineum terjadi pada semua persalinan, dan biasanya robekan tenjadi di garis tengah dan dapat meluas apabila kepala janin lahir terlalu cepat. Perineum yang dilalui bayi biasanya mengalami peregangan, lebam, dan trauma (Bahiyatun, 2009)

4. Istirahat dan tidur Anjurkan ibu untuk :

1) Istirahat yang cukup untuk mengurangi kelelahan.

2) Tidur siang atau istirahat selagi bayi tidur.

3) Kembali ke kegiatan rumah tangga secara perlahan-lahan. Mengatur kegiatan rumahnya sehingga dapat menyediakan waktu untuk istirahat pada siang kira-kira 2 jam dan malam 7-8 jam.

Kurang istirahat pada ibu nifas dapat berakibat:

a. Mengurangi jumlah ASI.

b. Memperlambat involusi, yang akhirnya bisa menyebabkan perdarahan.

c. Depresi. (Suherni, Widyasih, Rahmawati, 2009).

5. Senam Nifas

Selama kehamilan dan persalinan ibu banyak mengalami perubahan fisik seperti dinding perut menjadi kendor, longgarnya liang senggama, dan otot dasar panggul. Untuk mengembalikan kepada keadaan normal dan menjaga kesehatan agar tetap prima, senam nifas sangat baik dilakukan pada ibu setelah melahirkan.

Ibu 23 tidak perlu takut untuk banyak bergerak, karena dengan ambulasi secara dini dapat membantu rahim untuk kembali kebentuk semula. Senam nifas adalah senam yang dilakukan sejak hari pertama melahirkan setiap hari sampai hari yang kesepuluh, terdiri dari sederetan gerakan tubuh yang dilakukan untuk mempercepat pemulihan ibu. (Suherni, Widyasih, Rahmawati, 2009)

6. Seksualitas masa nifas

Kebutuhan seksual sering menjadi perhatian ibu dan keluarga. Diskusikan hal ini sejak mulai hamil dan diulang pada postpartum berdasarkan budaya dan kepercayaan ibu dan keluarga. Seksualitas ibu dipengaruhi oleh derajat ruptur perineum dan penurunan hormon steroid setelah persalinan. Keinginan seksual ibu menurun karena kadar hormon rendah, adaptasi peran baru, keletihan (kurang istirahat dan tidur). Penggunaan kontrasepsi (ovulasi terjadi pada kurang lebih 6 minggu) diperlukan karena kembalinya masa subur yang tidak dapat diprediksi.

Menstruasi ibu terjadi pada kurang lebih 9 minggu pada ibu tidak menyusui dan kurang Iebih 30 - 36 minggu atau 4 - 18 bulan pada ibu yang menyusui. 24 Hal- hal yang mempengaruhi seksual pada masa nifas, yaitu:

1. Intensitas respons seksual berkurang karena perubahan faal tubuh. Tubuh menjadi tidak atau belum sensitif seperti semula.

2. Rasa lelah akibat mengurus bayi mengalahkan minat untuk bermesraan.

3. Bounding dengan bayi menguras semua cinta kasih, sehingga waktu tidak tersisa untuk pasangan.

4. Kehadiran bayi di kamar yang sama membuat ibu secara psikologis tidak nyaman berhubungan intim.

5. Pada minggu pertama setelah persalinan, hormon estrogen menurun yang mempengaruhi sel - sel penyekresi cairan pelumas vagina alamiah yang berkurang. Hal ini menimbulkan rasa sakit bila berhubungan seksual. Untuk itu, diperlukan pelumas atau rubrikan.

6. Ibu mengalami let down ASI, sehingga respons terhadap orgasme yang dirasakan sebagai rangsangan seksual pada saat menyusui. Respons fisiologis ini dapat menekan ibu, kecuali mereka memahami bahwa hal tersebut adalah normal.

Solusi untuk mengatasi masalah di atas, antara lain:

a. Bidan biasanya memberi batasan rutin 6 minggu pasca persalinan. Akan tetapi, jika pasangan ingin lebih cepat, konsultasikan hal ini untuk mengetahui dengan pasti jenis 25 persalinan, kondisi perineum, luka episiotomi, dan kecepatan pemulihan sesungguhnya. Jika permintaan ditolak dokter atau bidan, pasangan hendaknya menaati dan menunggu hingga 6 minggu pasca persalinan agar tidak menyakitkan ibu secara fisik.

b. Ungkapkan cinta dengan cara lain, seperti dengan duduk berpelukan di depan TV menggosok punggung pasangan, dan berdansa berdua. Jika tidak lelah, dapat membantu melakukan pasangan dengan masturbasi. Jika keduanya menginginkan, dapat melakukan hubungan intim oral. Namun,

kadang tidak ada keintiman yang lebih memuaskan dari berbaring dan berpelukan.

c. Program kontrasepsi harus segera dilakukan sebelum hubungan seksual karena ada kemungkinan hamil kembali dalam kurun waktu kurang dan 6 minggu (kontrasepsi untuk mencegah kehamilan). (Bahiyatun, 2009)

7. Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberi nasihat perkawinan, pengobatan kemandulan, dan penjarangan kehamilan. KB merupakan salah satu usaha membantu 26 keluarga / individu merencanakan kehidupan berkeluarganya dengan baik, sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas.

Manfaat keluarga berencana (KB) : 1. Untuk Ibu

a. Perbaikan kesehatan badan karena tercegahnya kehamilan yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu pendek.

b. Adanya waktu yang cukup untuk mengasuh anak-anak, untuk istirahat, dan menikmati waktu luang, serta melakukan kegiatan - kegiatan lain.

2. Untuk anak yang dilahirkan

a. Dapat tumbuh secara wajar karena ibu yang mengandungnya berada dalam keadaan sehat.

b. Sesudah lahir anak tersebut akan memperoleh perhatian, pemeliharaan, dan makanan yang cukup. Hal ini disebabkan oleh kehadiran anak tersebut yang memang diinginkan dan diharapkan.

3. Untuk anak yang lain

a. Memberi kesempatan perkembangan fisiknya lebih baik karena memperoleh makanan yang cukup dan sumber yang tersedia dalam keluarga.

b. Perkembangan mental dan sosial lebih sempurna karena pemeliharaan yang lebih baik dan lebih banyak waktu yang diberikan oleh ibu untuk anak.

c. Perencanaan kesempatan pendidikan yang lebih baik karena sumber pendapatan keluarga tidak habis untuk mempertahankan hidup semata - mata.

4. Untuk ayah

a. Memperbaiki kesehatan fisiknya

b. Memperbaiki kesehatan mental dan sosial karena kecemasan berkurang serta lebih banyak waktu luang untuk keluarganya.

Evaluasi yang perlu dilakukan bidan dalam memberi asuhan kepada ibu nifas dan rencana ber-KB, antara lain :

1. Ibu mengetahui pengertian KB dan manfaatnya.

2. Ibu dapat menyebutkan macam - macam metode kontrasepsi untuk ibu menyusui.

3. Ibu dapat menyebutkan beberapa keuntungan pemakaian alat kontrasepsi.

4. Ibu dapat memilih / menentukan metode kontrasepsi yang dirasa cocok bagi dirinya.

2.3.3 Perubahan Fisiologis Masa Post partum 1. Perubahan Sistem Reproduksi

Perubahan Uterus Terjadi kontraksi uterus yang meningkat setelah bayi keluar.

Hal ini menyebabkan iskemia pada lokasi perlekatan plasenta (plasental site) sehingga jaringan perlekatan antara plasenta dan dinding uterus, mengalami nekrosis dan lepas. Ukuran uterus mengecil kembali (setelah 2 hari pasca persalinan, setinggi sekitar umbilikus, setelah 2 minggu masuk panggul, setelah 4 minggu kembali pada ukuran sebelum hamil). Perubahan vagina dan perineum Pada minggu ketiga, vagina mengecil dan timbul rugae (lipatan- lipatan atau kerutan-kerutan) kembali. Terjadi robekan perineum pada hampir semua persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya.

Bila ada laserasi jalan lahir atau luka bekas episiotomi (penyayatan mulut serambi kemaluan untuk mempermudah kelahiran bayi) lakukanlah penjahitan dan perawatan dengan baik (Suherni dkk, 2009).

2. Perubahan pada Sistem Pencernaan

Sering terjadi konstipasi pada ibu setelah melahirkan.Hal ini umumnya karena makan padat dan kurangnya berserat selama persalinan. Seorang wanita dapat merasa lapar dan siap menyantap makanannya dua jam setelah persalinan.

Kalsium sangat penting untuk gigi pada kehamilan dan masa nifas, dimana pada masa ini terjadi penurunan konsentrasi ion kalsium karena meningkatnya kebutuhan kalsium pada ibu, terutama pada bayi yang dikandungnya untuk proses pertumbuhan juga pada ibu dalam masa laktasi (Saleha, 2009).

3. Perubahan Perkemihan

Saluran kencing kembali normal dalam waktu 2-8 minggu, tergantung pada (1) Keadaan/status sebelum persalinan (2) lamanya partus kala II dilalui (3) besarnya tekanan kepala yang menekan pada saat persalinan. Disamping itu, dari hasil pemeriksaan sistokopik segera setelah persalinan tidak menunjukkan adanya edema dan hypertemia dinding kandung kemih, akan tetapi sering terjadi exstravasasi (extravasation, artinya keluarnya darah dari pembuluh- pembuluh darah di dalam badan) ke mukosa. (Suherni dkk, 2009).

4. Perubahan dalam Sistem Endokrin

Selama proses kehamilan dan persalinan terdapat perubahan pada sistem endokrin, terutama pada hormon-hormon yang berperan dalam proses tersebut.

Oksitosin diseklerasikan dari kelenjer otak bagian belakang. Selama tahap ketiga persalinan, hormon oksitosin berperan dalam pelepasan plasenta dan mempertahankan kontraksi, sehingga mencegah perdarahan. Isapan bayi dapat merangsang produksi ASI dan sekresi oksitosin. Hal tersebut membantu uterus kembali ke bentuk normal. Pada wanita yang menyusui bayinya, kadar prolaktin tetap tinggi dan pada permulaan ada rangsangan folikel dalam ovarium yang ditekan. Pada wanita yang tidak menyusui bayinya tingkat sirkulasi prolaktin menurun dalam 14-21 hari setelah persalinan, sehingga merangsang kelenjer bawah depan otak yang mengontrol ovarium kearah permulaan pola produksi estrogen dan progesteron yang normal, pertumbuhan folikel, ovulasi, dan menstruasi. Selama hamil volume darah normal meningkat walaupun mekanismenya secara penuh belum dimengerti. Di samping itu, progesteron mempengaruhi otot halus yang mengurangi perangsangan dan

peningkatan pembuluh darah. Hal ini sangat mempengaruhi saluran kemih, ginjal, usus, dinding vena, dasar panggul, perineum dan vulva, serta vagina 5. Perubahan Tanda- tanda Vital

Selama 24 jam pertama, suhu mungkin meningkat menjadi 38ºC, sebagai akibat meningkatnya kerja otot, dehidrasi dan perubahan hormonal jika terjadi peningkatan suhu 38ºC yang menetap 2 hari setelah 24 jam melahirkan, maka perlu dipikirkan adanya infeksi seperti sepsis puerperalis (infeksi selama post partum), infeksi saluran kemih, endometritis (peradangan endometrium), pembengkakan payudara, dan lain-lain. Dalam periode waktu 6-7 jam sesudah melahirkan, sering ditemukan adanya bradikardia 50-70 kali permenit (normalnya 80-100 kali permenit) dan dapat berlangsung sampai 6-10 hari setelah melahirkan. Takhikardia kurang sering terjadi, bila terjadi berhubungan dengan peningkatan kehilangan darah dan proses persalinan yang lama. Selama beberapa jam setelah melahirkan, ibu dapat mengalami hipotensi orthostatik (penurunan 20 mmHg) yang ditandai dengan adanya pusing segera setelah berdiri, yang dapat terjadi hingga 46 jam pertama. Hasil pengukuran tekanan darah seharusnya tetap stabil setelah melahirkan. Peningkatan tekanan sisitolik 30 mmHg dan penambahan diastolik 15 mmHg yang disertai dengan sakit kepala dan gangguan penglihatan, bisa menandakan ibu mengalami preklamsia dan ibu perlu dievaluasi lebih lanjut. Fungsi pernafasan ibu kembali ke fungsi seperti saat sebelum hamil pada bulan ke enam setelah melahirkan (Maryunani, 2009).

2.4 Peran Bidan dalam Perawatan Ibu Melahirkan

Selama ibu berada pada masa nifas, paling sedikit 3 kali bidan harus melakukan kunjungan, dilakukan untuk menilai keadaan ibu dan bayi baru lahir, dan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-masalah yang terjadi.

Seorang bidan pada saat memberikan asuhan kepada ibu dalam masa nifas, ada beberapa hal yang harus dilakukan, akan tetapi pemberian asuhan kebidanan pada ibu masa nifas tergantung dari kondisi ibu sesuai dengan tahapan perkembangannya yaitu:

1. Kunjungan ke-1 (6-8 jam setelah persalinan): Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri; Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan; rujuk bila perdarahan berlanjut; Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana cara mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri; Pemberian ASI awal; Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir; Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi; Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir 2 jam pertama setelah kelahiran, atau sampai ibu dan bayi dalam keadaan sehat.

2. Kunjungan ke-2 (6 hari setelah persalinan): Memastikan involusi uterus berjalan normal; uterus berkontraksi, fundus di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, tidak ada bau; Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal; Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan, dan istirahat; Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tak memperlihatkan tanda-tanda penyulit; Memberikan konseling pada ibu

mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari.

3. Kunjungan ke-3 (2 minggu setelah persalinan), sama seperti kunjungan hari ke-6 dan kunjungan hari ke-4 (6 minggu setelah persalinan):

Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia atau bayi alami;

Memberikan konseling untuk KB secara dini (Suherni, 2009).

Menurut Varney (2008) ada 7 langkah dalam manajemen kebidanan yaitu : 1. Langkah 1 : Tahap Pengumpulah Data Dasar

Pada langkah pertama dikumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara :

a. Anamnesis. Dilakukan untuk mendapatkan biodata, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas, bio-psiko- sosial-spiritual, serta pengetahuan klien.

b. Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital, meliputi :

1) Pemeriksaan khusus (inspeksi, palpasi, auscultasi, dan perkusi )

2) Pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi/USG, dan cacatan terbaru serta catatan sebelumnya).

2. Langkah 2 : Interpretasi Data Dasar

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Rumusan diagnosis dan masalah keduanya digunakan

karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosis tetapi tetap membutuhkan penanganan. Masalah sering berkaitan dengan hal-hal yang sedang dialami wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan hasil pengkajian.

Masalah juga sering menyertai diagnosis. Diagnosis kebidanan adalah diagnose yang ditegakkan bidan dalam lingkup praktek kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur diagnose kebidanan.

Standar nomenklatur diagnosis kebidanan : a. Diakui dan telah disahkan oleh profesi.

b. Berhubungan langsung dengan praktek kebidanan.

c. Memiliki cirri khas kebidanan.

d. Didukung oleh clinical judgement dalam praktek kebidanan.

e. Dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan.

3. Langkah 3 : Mengidentifikasi Diagnosis atau Masalah Potensial dan Mengantisipasi Penanganannya.

Pada langkah ini bidan mengidantifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan diharapkan dapat waspada dan bersiap-siap mencegah diagnosis atau masalah potensial ini menjadi benar-benar terjadi. Langkah ini penting sekali dalam melakukan asuhan yang aman.

Pada langkah ketiga ini bidan dituntut untuk mampu mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan terjadi tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi agar masalah atau diagnosis potensial tidak terjadi. Sehingga langkah ini benar merupakan langkah yang bersifat

antisipasi yang rasional atau logis. Kaji ulang apakah diagnosis atau masalah potensial yang diidentifikasi sudah tepat.

4. Langkah 4 : Menetapkan Kebutuhan Terhadap Tindakan Segera

Mengindentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau tenaga konsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah keempat mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Jadi manajemen bukan hanya selama asuhan primer periodik atau kunjungan prenatal saja tetapi juga selama wanita tersebut bersama bidan terus menerus, misalnya pada waktu wanita tersebut dalam persalinan.

Data baru mungkin saja dikumpulkan dan dievaluasi. Beberapa data mungkin mengidentifikasi situasi yang gawat dimana bidan harus bertindak segera untuk kepentingan keselamatan jiwa ibu atau anak. Data baru mungkin saja dikumpilkan dapat menunjukkan satu situasi yang memerlukan tindakan segera sementara yang lain harus menunggu intervensi dari seorang dokter. Situasi lainnya tidak merupakan kegawatan tetapi memerlukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter.

Demikian juga bila ditemukan tanda-tanda awal dari preeklampsia, kelainan panggul, adanya penyakit jantung, diabetes, atau masalah medic yang serius, bidan memerlukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter. Dalam kondisi tertentu seorang wanita mungkin juga akan memerlukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter atau tim kesehatan lain seperti pekerja sosial, ahli gizi atau seorang ahli perawatan klinis bayi baru lahir. Dalam hal ini bidan harus mampu mengevaluasi kondisi setiap klien untuk menentukan kepada siapa

konsultasi dan kolaborasi yang paling tepat dalam manajemen asuhan kebidanan.

Kaji ulang apakah tindakan segera ini benar-benar dibutuhkan.

5. Langkah 5 : Menyusun Rencana Asuhan yang Menyeluruh.

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau diagnose yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini informasi data yang tidak lengkap dapat dilengkapi.

Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah terindentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya, apakah dibutuhkan penyuluhan, konseling dan apakah perlu merujuk klien bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial ekonomi-kultural atau masalah psikologis. Dengan kata lain, asuhan terhadap wanita tersebut sudah mencakup setiap hal yang berkaitan dengan setiap aspek asuhan kesehatan. Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua pihak, yaitu oleh bidan dank lien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien juga akan melaksanakan rencana asuhan bersama klien kemudian membuat kesepakatan bersama sebelum melaksanakannya.

Semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan menyeluruh ini harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien.

6. Langkah 6 : Pelaksanaan Langsung Asuhan dengan Efisien dan Aman.

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman.

Perencanaan ini bias dilakukan seluruh oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Walau bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggungjawab untuk mengarahkan pelaksanaannya, misalnya memastikan langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana.

Dalam situasi di mana bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, maka keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah tetap bertanggungjawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan menyangkut waktu dan biaya serta meningkatkan mutu dan asuhan klien. Kaji ulang apakah semua rencana asuha telah dilaksanakan.

7. Langkah 7 : Evaluasi

Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi kefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi dalam diagnose dan masalah. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya.

Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut efektif sedangkan sebagian belum efektif. Mengingat bahwa proses manajemen asuhan ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan maka perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui manajemen tidak efektif serta melakukan penyusaian terhadap rencana asuhan tersebut.

Langkah-langkah proses manajemen umumnya merupakan pengkajian yang memperjelas proses pemikiran yang mempengaruhi tindakan serta berorientasi pada proses klinis, karena proses manajemen tersebut berlangsung di dalam

situasi klinik dan dua langkah terakhir tergantung pada klien dan situasi klinik, maka tidak mungkin proses manajemen ini dievaluasi dalam tulisan saja

2.5 Kerangka Teoritis

Kerangka teori ini disimpulkan berdasarkan tinjauan kepustakaan diatas yaitu menurut Suhermi dkk (2009)

Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian

Pemulihan Kesehatan Ibu

1. Peran Sebagai Pelaksana 2. Peran Sebagai Pengelola 3. Peran Sebagai Pendidik 4. Peran Sebagai Peneliti

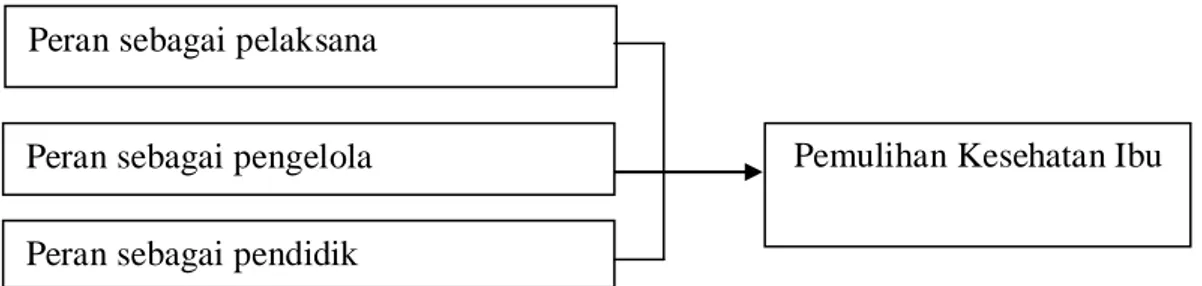

2.6 Kerangka Konsep

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 2.2 Kerangka Konsep

Pemulihan Kesehatan Ibu Peran sebagai pelaksana

Peran sebagai pengelola Peran sebagai pendidik

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian survey yang bersifat analitik dengan pendekatan Cross Sectional, dimana variabel bebas dan terikat diteliti pada saat yang bersamaan saat penelitian dilakukan, yang bertujuan untuk mengetahui Hubungan Peran Bidan dalam Perawatan pada Ibu Pasca Persalinan terhadap Kesehatan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya pada Tanggal 26 Juli- 12 Agustus 2016

3.3 Populasi dan Sampel 3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 179 orang ibu bersalin pada tahun 2015.

3.3.2 Sampel

Menurut Notoatmodjo (2010), cara pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan rumus slovin sebagai berikut:

40

n =

Keterangan: N : Populasi Penelitian n : Sampel penelitian

d : Tingkat Kesalahan/ eror yang di gunakan (0,1)

n =

n =

n =

n = 64,1 digenapkan menjadi 64

Jadi jumlah keseluruhan yang diambil adalah sebanyak 64 responden.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak yaitu mengambil sampel dengan mendatangi setiap rumah responden yang bersedia menjadi sampel yang ada di setiap desa dalam cakupan Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng.

3.3.3 Kriteria Inklusi dan Ekslusi

Adapun kriteria inklusi dan ekslusi adalah sebagai berikut : 1. Kriteria inklusi

Kriteria inklusi adalah kriteria dimana subjek penelitian dapat mewakili dalam sampel penelitian yang memenuhi syarat sebagai sampel (Notoatmodjo, 2010) yaitu :

1+N (d)² N

179 1+179 (0,1)²

179 1+179 (0,01)

179 2,79

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah : a. Responden yang berusia di atas ≥ 20 tahun

b. Berdomisili di sekitar wilayah kerja puskesmas Manggeng

c. Melakukan persalinan dengan bidan dan bukan dengan dokter atau dukun bayi

d. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian 2. Kriteria ekslusi

Kriteria ekslusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian (Notoatmodjo, 2010).

Kriteria ekslusi dalam penelitian ini adalah;

a. Responden yang berusia < 20 tahun

b. Tidak berdomisili di sekitar wilayah kerja puskesmas Manggeng c. Melakukan persalinan dengan dokter atau dukun bayi

d. Tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian

3.4 Metode Pengumpulan Data

Setelah data dikumpulkan penulis melakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing (memeriksa), yaitu data yang telah didapatkan diedit untuk mengecek ulang atau mengoreksi untuk mengetahui kebenaran.

2. Coding, dimana data yang telah didapat dari hasil penelitian dikumpul dan diberi kode.

3. Tabulating data, data yang telah dikoreksi kemudian dikelompokkan dalam bentuk tabel.

4. Transfering data, dimana data yang telah dibersihkan dimasukkan dalam komputer kemudian data tersebut diolah dengan program komputer.

3.5 Jenis dan Sumber Data 1. Data Primer

Data yang diperoleh dari peninjauan langsung kelapangan melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan kuisioner yang telah disusun sebelumnya.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.6 Definisi Operasional Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel Independent N

o Variabel Definisi Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 1. Peran sebagai

pelaksana

Tugas bidan dalam

melaksanakan penaganan pasca persalinan pada pasien

Wawancara Kuesioner 1. Baik

2. Kurang Baik

Ordinal

2. Peran sebagai pengelola

Tugas bidan dalam mengkaji kebutuhan yang harus dilakukan pada ibu pasca persalinan

Wawancara Kuesioner 1. Baik

2. Kurang Baik

Ordinal

3. Peran bidan sebagai pendidik

Tugas bidan dalam memberikan pendidikan kepada pasien tentang yang baik bagi ibu pasca

persalinan

Wawancara Kuesioner 1. Baik

2. Kurang Baik

Ordinal

Variabel Dependen 1. Pemulihan

Kesehatan Ibu

Kondisi kesehatan ibu pasca

persalinan

Wawancara Kuesioner 1. Sehat 2.Tidak Sehat

Ordinal

3.7 Aspek Pengukuran Variabel

Aspek pengukuran yang digunakan dalam pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah skala Guddman yaitu memberi skor dari nilai tertinggi ke nilai terendah berdasarkan jawaban responden (Notoatmodjo, 2003.).

1. Peran Sebagai Pelaksana

Baik: jika responden mendapat nilai > 4

Kurang Baik: jika responden mendapat nilai ≤ 4 2. Peran Sebagai Pengelola

Baik: jika responden mendapat nilai > 3

Kurang Baik: jika responden mendapat nilai ≤ 3 3. Peran Sebagai Pendidik

Baik: jika responden mendapat nilai > 4

Kurang Baik: jika responden mendapat nilai ≤ 4 4. Pemulihan Kesehatan ibu

Sehat : jika responden mendapat nilai > 4 Tidak Sehat : jika responden mendapat nilai ≤ 4

3.8 Teknik Analisis Data 3.8.1 Analisis Univariat

Analisis Univariat dilakukan untuk mendapat data tentang distribusi frekuensi dari masing-masing variabel, kemudian data ini di sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

3.8.2 Analisis Bivariat

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hipotesis dengan menentukan pengaruh antara variabel independen (variabel bebas) dengan variabel dependen (variabel terikat) dengan menggunakan uji statistik Chi-square (X2) (Budiarto, 2006).

Kemudian untuk mengamati derajat pengaruh antara variabel tersebut akan di hitung nilai odd ratio (OR). Bila tabel 2 x 2, dan dijumpai nilai expected (harapan) kurang dari 5, maka yang digunakan adalah “Fisher’s Exact Test”

Analis data dilakukan dengan menggunakan perangkat computer SPSS untuk membuktikan yaitu dengan ketentuan p value < 0,05 (H0 ditolak) sehingga disimpulkan ada pengaruh yang bermakna.

Dalam melakukan uji Chi-Square ada syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1. Bila 2 x 2 dijumpai nilai expected (harapan) kurang dari 5, maka yang digunakan adalah fisher`s test,

2. Bila 2 x 2 dan nilai E > 5, maka uji yang dipakai sebaliknya Contiuty Corection,

3. Bila table lebih dari 2 x 2 misalnya 2 x 3, 3 x 3 dan seterusnya, maka digunakan uji pearson Chi-square.

4. Uji ‘’ likelihood Ratio’’, biasanya digunakan untuk keperluan lebih spesifik , misalnya analisis stratifikasi pada bidang epidemiologi dan juga untuk mengetahui pengaruh linier dua variabel katagorik ,sehingga kedua jenis ini jarang digunakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

UPTD Puskesmas Manggeng adalh salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Bart Daya. Puskesmas Manggeng selain puskesmas rawat jalan juga merupakan puskesmas rawat inap, Puskesmas Manggeng memiliki prasarana 1 unit gedung puskesmas induk, 2 unit gedung puskesmas pembantu (PUSTU), 9 unit gedung pos kesehatan desa (POSKESDES) dan 1 unit gedung posyandu plus, dengan luas wilayah 55,60 km yang terdiri dari 3 kemukiman, 18 desa dan 48 dusun.

Batas wilayah kerja Puskesmas Manggeng adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Indonesia

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tangan-tangan 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lembah Sabil

Jumlah tenaga medis di Puskesmas Manggeng adalah sebanyak 101 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut di bawah ini:

Tabel 4.1. Jumlah Tenaga Medis di Wilayah Kerja Puskesmas Manggeng

Status Jumlah Jenis Kelamin

PNS 53 Orang Laki-laki

Perempuan

11 42

PTT 15 Orang Laki-laki

Perempuan

- 15

Kontrak 33 Orang Laki-laki

Perempuan

7 26

Jumlah 101 101

Sumber: Puskesmas Manggeng (2016)

47