PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

(Studi Sosiologis di Kute Cinta Damai Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh)

SKRIPSI Diajukan Oleh :

ADRIANUS BORNOKULI SIANIPAR 140901038

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2019

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Studi Sosiologis Di Desa Cinta Damai Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan yang ada di Kute Cinta Damai, berhubung telah diterapkannya Undang- Undang No 6 Tahun 2014 selaku peraturan pemerintah yang telah memberikan ruang yang sangat luas dalam aktivitas pemerintahan di desa serta memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam peristiwa pembuatan perencanaaan hingga tercipta sebuah program pembangunan yang sangat mempengaruhi kehidupan anggota masyarakat yang ada di desa tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana peneliti menempatkan masyarakat desa khususnya golongan masyarakat rentan seperti penduduk yang berusia muda yang masih bergantung kepada orang tua ataupun yang sudah bisa bekerja namun belum mempunyai rumah, kemudian ibu-ibu, orang-orang tua serta beberapa golongan masyarakat lainnya dalam masyarakat desa menjadi informan yang potensial untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, JIka merujuk pada tangga partisipasi Arnstein, masyarakat Kute Cinte Damai berada pada tingkat theraphy. Pada tingkatan itu masyarakat belum penuh untuk dikatakan masuk dalam kategori partisipatif. Berdasarkan temuan lapangan ditemukan sebuah faktor yang penting sehingga menyebabkan perencanaan pembangunan kurang partisipatif, yaitu disebabkan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa.

Partisipasi masyarakat cenderung redup dan tidak nampak dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan.

Kata Kunci : Perencanaan pembangunan, Partisipasi masyarakat, Musrenbangdes.

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunianya terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Studi Sosiologis Di Kute Cinta Damai Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh”. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 dari Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

Dalam proses penulisan skripsi tersebut, penulis telah banyak menerima bimbingan, nasehat dan dukungan baik itu secara moril ataupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang saya hormati.

2. Bapak Prof. Dr Drs Sismudjito, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik selama ini di Fakultas Ilmu Sosial yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis.

3. Bapak Henri Sitorus, S.Sos., M.Sc., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga serta ilmu untuk memberi masukan dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Prof. Badaruddin, M.Si selaku Dosen Penguji penulis yang banyak memberi arahan, saran, ilmu kepada penulis sehingga penulis juga mampu menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Harmona Daulay, M.Si selaku Ketua Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas seluruh ilmu dan pengalaman yang telah penulis dapatkan selama duduk di bangku perkuliahan.

7. Terima Kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Orangtua beserta keluarga penulis, yang selalu setia mendampingi, mendoakan, memberikan dukungan, dan kasih sayang yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Strata 1.

8. Terima Kasih buat partner terbaik penulis Nivo Pranata Panjaitan, Diagung Putra dan Darwin Situmorang yang selalu ada dalam suka dan duka penulis selama dalam perkuliahan. Terimakasih untuk kesabaran dan kebaikan selama ini kepada penulis.

9. Terima Kasih banyak bagi keluarga Lateral terkhusus Bapak Prof. Dr R.

Hamdani Harahap dan Bapak Abdullah Akhyar Nasution, S.Sos, M,Si yang telah memberikan pandangan dan masukan kepada penulisan skripsi ini.

10. Terima Kasih banyak kepada FMN Ranting USU dan PMKRI Cabang Medan serta beberapa organisasi seperti KMK, IMASI, dan komunitas

Focolare yang telah memberikan banyak pengalaman dan dorongan untuk terus berkarya.

11. Terima Kasih kepada P3 selaku kumpulan teman seperjuangan yang sangat menyukai jalan-jalan dan membuat kegaduhan.di kelas.

12. Terima Kasih kepada seluruh informan yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat berharga kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna untuk para pembaca khusunya bagi penulis sendiri.

Medan, Mei 2019 Penulis

Adrianus Bornokuli Sianipar NIM: 140901038

Daftar Isi

Abstrak ... .. i

Daftar isi ... v

Daftar Tabel dan Gambar ... vii

Daftar Istilah dan Singkatan ... viii

BAB I Pendahuluan ... . 1

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Rumusan Masalah ... 6

1.3 Tujuan Penelitian ... 7

1.4 Manfaat Penelitian ... 7

1.5 Definisi Konsep ... 8

1.5.1 Partisipasi Masyarakat Desa ... 8

BAB II Kajian Pustaka ... 10

2.1 Tipologi Partisipasi ... 10

2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) ... 14

2.3 Pembangunan Berpusat pada Masyarakat ... 16

2.4 Ketidakberdayaan dalam Perspektif Sosiologis ... 17

2.5 Genealogi Kekuasaan ... 24

2.6 Perencanaan Pembangunan Desa ... 28

BAB III Metode Penelitian ... 31

3.1 Jenis Penelitian ... 31

3.2. Lokasi Penelitian ... 31

3.3 Unit Analisis dan Informan ... 32

3.4 Teknik Pengumpulan Data ... 33

3.5 Sumber Data . ... 37

3.6 Interpretasi Data ... 37

3.7 Jadwal Kegiatan... 39

BAB IV Temuan Data dan Analisis Data Penelitian ... 40

4,1 Sejarah dan Gambaran Desa Cinta Damai Kabupaten Aceh Tenggara ... 40

4.2 Tipologi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan ... 54

4.3 Hambatan Kelompok Rentan Dalam Perencanaan Pembangunan ... 79

4.4. Interelasi Kekuasaan Dan Partisipasi ... 87

BAB V Penutup ... 93

5.1 Kesimpulan ... 93

5.2 Saran ... 92

Daftar Pustaka ... 95

Daftar Tabel Dan Gambar

Tabel 2.1 Tangga Partisipasi Menurut Arnstein (1969) ... 11

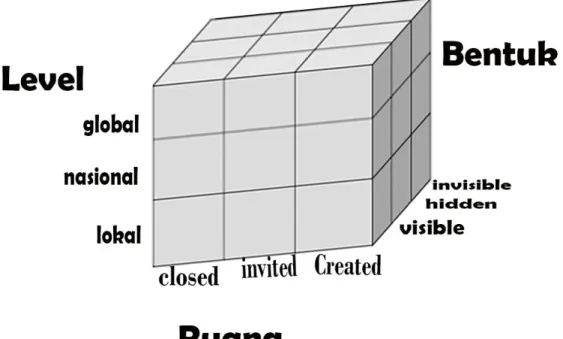

Gambar 1 Power Cube ... 20

Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Desa 1970-2019 ... 42

Tabel 4.2 Sejarah Pergantian Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Cinta Damai ... 43

Tabel 4.3 Sejarah Pembangunan Desa 1980-2016 ... 44

Tabel 4.4 Tabel Data Aparatur Pemerintahan Terbaru (Tahun 2017) ... 45

Tabel 4.5 Tabel Data Kependudukan Desa Tahun 2017 ... 46

Tabel 4.6 Tabel Jenis-Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tahun 2017 ... 47

Tabel 4.7Tabel Lembaga Ekonomi Desa ... 48

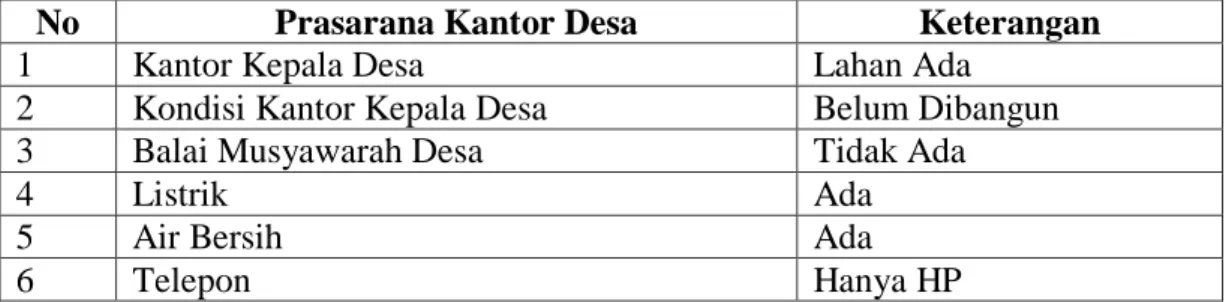

Tabel 4.8 Tabel Prasarana Desa ... 48

Tabel 4.9 Tabel Jenis Potensi Desa ... 49

Tabel 4.10 Tabel Luas Wilayah Desa Berdasarkan Kegunaaan ... 50

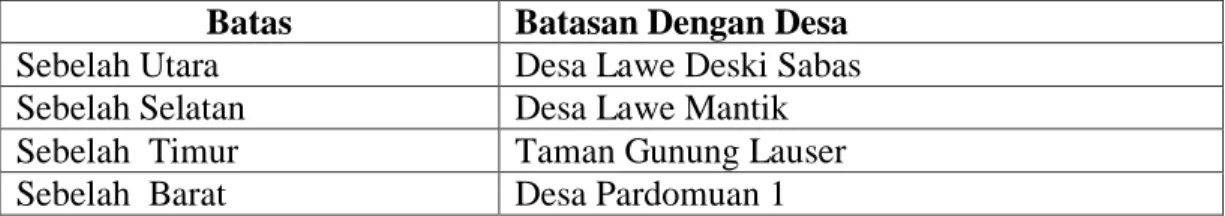

Tabel 4.11 Tabel Batas Wilayah Desa... 50

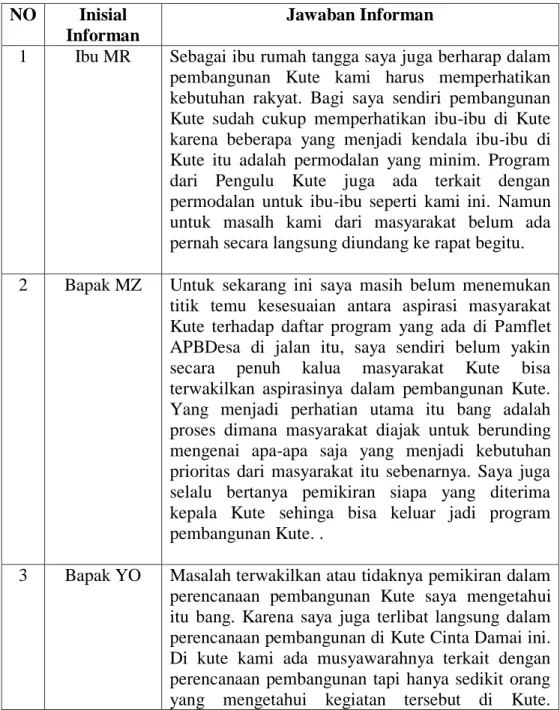

Tabel 4.12 Tabel Hasil Wawancara ... 58

Tabel 4.13 Tabel Hasil Wawancara ... 68

Tabel 4.14 Tabel Hasil Wawancara ... 71

Tabel 4.15 Angka Penduduk Disabilitas ... 82

Daftar Istilah Dan Singkatan

RPJM Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah RKP Desa Rencana Kerja Pembangunan

Pengulu Kute Kepala Desa

Kaur Kute Kepala Urusan Desa

Kelompok UEP Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Kelompok SPP Kelompok SImpan Pinjam Perempuan

PKK Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Musrenbangdes Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

Kute Desa

BPK Badan Permusyawaratan Kute BPD Badan Permusyawaratan Desa

LMD Lembaga Musyawarah Desa

LKMD Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

UU Undang - Undang

APBdesa Anggaran Pendapatan Belanja Desa APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara

ADD Alokasi Dana Desa

DD Dana Desa

Permendagri Peraturan Menteri dalam Negeri

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014, Desa telah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah desa yaitu untuk melakukan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Kute Cinta Damai Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu contoh daerah adminstratif yang harus melaksanakan Undang-Undang desa tersebut, dimana desa harus melaksanakan ketentuan undnag-undang untuk memberdayakan masyarakat desa dan melaksanakan pembangunan desa secara mandiri dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan desa.

Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 terlihat sebagai sebuah produk kebijakan yang memberikan angina segar dalam pembangunan yang partisipatif.

Secara historis perkembangan Undang-Undang tentang desa ini harus menempu jalan panjang hingga sampai pada titik ini. Pada zaman Belanda peraturan mengenai desa yang hanya berlaku di Jawa dan Madura.

Disaat Inlandshe Gemeente Ordonantie (IGO) dnn Regerings Reglement (RR) ini menjadi sebuah aturan pada masa itu, desa belum leluasa untuk membangun rumah tangganya karena pemerintah desa pada masa itu harus mematuhi segala perintah dari Gubernur Belanda begitu juga dengan saat masa penjajahan Jepang (melalui peraturan Osamu Serei No.7) di Indoensia. Setelah Indonesia merdeka muncul Undang-Undang No. 14 Tahun 1946, Undang- Undang No. 1 tahun 1948 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 yang hanya membahas bagaimana tatacara pemilihan kepala desa dan tidak banyak membahas wewenang pemerintah desa. Pada Masa Reformasi muncul Undang-Undang No.

22 Tahun 1999 yang tegas mengakui hak otonomi desa yaitu bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Hadirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 telah meletakkan masyarakat dalam posisi yang strategis dalam perencanaan pembangunan. Tidak seperti produk kebijakan seperti Undang-Undang No 5 Tahun 1979 dimana kepala desa yang terlihat memberikan kesempatan kepada pemerintahan desa untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, namun pada peraturan tersebut Pemerintahan Desa masih harus bertanggung jawab kepada Camat dan harus mengikuti instruksi pusat untuk kegiatan.

Selain itu, dahulu ada Undang-Undang No 5 Tahun 1979 yang didalamnya tidak mejabarkan peran masyarakat desa untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan secara langsung. Dimana peran kepala desa dan negara dalam mengntrol terciptanya program pembangunan sangat besar. Masuknya kepala desa dalam struktur LMD dan LKMD melegitimasi bermainnya kekuasaan kepala

desa. Belum lagi Undang-Undang No 5 Tahun 1979 juga memiliki tujuan untuk menyeragamkan seluruh desa dalam satu konsep yang dirancang oleh pemerintah pusat. Padahal desa memiliki jiwa, kebutuhan dan penghargaaan masing-masing terhadap eksistensi nilai-nilai yang ada di masyarakatnya, kemudian jika penyeragaman ini dilakukan mungkin akan terjadi gejolak ketidakstabilan pada salah satu desa yang memiliki karakter tersendiri.

Perencanaan pembangunan desa, tidak lepas dari pembahasan penggunaan seluruh dana yang masuk kedalam kas desa, dimana seluruh dana yang ada di desa tersebut sebetulnya diberikan untuk kepentingan umum masyarakat desa itu sendiri. Sumber dana tersebut bisa berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Dana desa (DD) ataupun Anggaran Pendapatan dam Belanja Desa (APBDesa), namun dalam penelitian ini imencoba meletakkan kedua aspek ini menjadi satu-kesatuan yang menjadi sumber daya desa yang digunakan untuk pembangunan untuk desa itu sendiri.

Sebagai wujud dari pemerintahan desa yang partisipatif, pemerintahan desa tentunya pada proses penggunaan kas desa harus mengutamakan aspirasi masyarakat desa terlebih dahulu, terutama dalam proses perencanaan, perumusan kebutuhan dan pelaksanaan program yaitu dengan cara melaksanakan musyawarah desa atau Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Proses musyawarah desa dan Musrenbangdes yang dilakukan bersama dengan masyarakat desa merupakan amanat dari Permendagri Nomor 114 mengenai pedoman pembangunan desa, dimana peraturan ini mengamanatkan

bahwa kegiatan Musrenbangdes diselenggarakan untuk mengundang seluruh elemen masyarakat yang ada dalam desa supaya ikut membahas dan merumuskan kebutuhan dan ikut memberikan penilaian terhadap rumusan perencanaan pembangunan desa yang telah dirancang oleh tim dari pemerintahan yang sebelumnya sudah disusun berupa RPJM atau RKP. Dengan demikian musyawarah desa dan Musrenbangdes meletakkan masyarakat desa sebagai salah satu actor penting yang berpengaruh dalam penyusunan perencanaan pemabangunan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan tidak akan terarah. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan sikap dan aspirasi (Tumbel, 2017).

Proses musyawarah desa ataupun Musrenbangdes tentunya tidak terlepas dari berbagai kepentingan dari pemamgku kekuasaan yang ada di desa. Berkaitan dengan hal tersebut, Gaventa (2007) menyatakan bahwa kekuasaan akan menimbulkan space for participation hal tersebut menarangkan bahwa kekuasaan akan menyebabkan adanya batasan-batasan dalam proses partisipasi yang ada pada komunitas lokal tertentu, batasan tersebut merupakan sebuah mekanisme dari kekuasaan yang dimiliki oleh aktor untuk mempertahankan posisinya dalam pengambilan keputusan.

Gaventa (1980) menyatakan bahwa kekuasaan pada mempengaruhi pengambilan keputusan diantara partisipan dimana kekuasaan itu menciptakan sebuah kesepakatan yang semu. Kesepakatan tersebut bukanlah kehendak yang diinginkan oleh partisipan tetapi ini adalah bentuk dari kerelaan yang diakibatkan oleh kekuasaan yang mendominasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Satria Mentari Tumbel (2017) berkaitan dengan partisipasi dan berjalannya kekuasaan di Desa Tumaluntung Satu di Kabupaten Minahasa Selatan menjelaskan bahwa masyarakat kurang dilibatkan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Dalam penelitian beliau menyatakan yang aktif dalam kegiatan tersebut, ialah staf-staf desa, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), kepala desa dan diikuti beberapa masyarakat, manun masyarakat yang datang itu-itu saja dalam setiap rapat.

Pada umumnya musyawarah ataupun Musrenbangdes, digunakan sebagai wadah kegiatan diskusi masyarakat desa untuk merumuskan perecanaan pembangunan desa seperti perecanaan penggunaan keuangan (kas) desa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Kute Cinta Damai ditemukan bahwa masyarakat memilki kecenderungan tidak mengetahui informasi tentang perencaanaan pembangunan dssa, khususnya untuk pembicaraan mengenai perencanaan pembangunaan di tataran tingkat dusun. Hal tersebut merupakan sebuah gambaran tipologi tangga partisipasi masyarakat Kute Cinta Damai pada

proses perencanaan pembangunan yang terletak pada tingkat yang pertama (Manipulatif).

Rendahnya terwakilinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Kute Cinta Damai juga berdampak kepada minimnya perharian kepada kelompok rentan seperti anak usia dini, ibu hamil, anak remaja putus sekolah, orang tua lansia ataupun orang-orang yang mengalami gangguan fisik seperti cacat hingga tunawicara, Keterwakilan mereka dalam perencanaan pembangunan desa adalah sebuah keutungan bagi mereka untuk mendapatkan perhatian dari desa sebagai kelompok rentan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti telah meneliti hal tersebut untuk menemukan tipologi dari partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan, disertai dengan penelitian untuk menemukan hal yang menjadi hambatan dari proses partisipasi mereka di desa.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan topik ataupun judul penelitian yang akan dijawab dan dicari jalan pemecahannya. Rumusan masalah akan mengarahkan penelitian supaya terfokus dan tidak lari dari jalur yang telah ditetapkan .Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah .

1. Bagaimana tipologi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kute Cinta Damai Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan partisipasi masyarakat rentan dalam perencanaan pembangunan desa di Kute Cinta Damai Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menemukan fakta empiris bagaimana proses dan tingkat partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan desa yang dipengaruhi oleh hambatan dan kekuasaan pemerintahan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua (2) yaitu manfaat teoritis dan praktis :

2.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini akan memberikan wawasan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Serta menambah referensi bagi mahasiswa Sosiologi mengenai Sosiologi Politik.

2.4.2 Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktisnya yaitu akan berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai dasar untuk memperdalam mengenai sosiologi politik khususnya meneganai kekuasaan yang terdapat dalam proses partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa.

1.5 Definisi Konsep

1.5.1 Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat adalah proses ketika mereka yang berada dalam desa, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Undang-Undang 1945 No.22 pasal 1 ayat 2 dijelaskan pula bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian inherent dalam setiap penyelenggaraan otonomi daerah. Pembangunan yang meliputi segala kehidupan akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh warga masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu pembangunan, di samping faktor-faktor lain seperti biaya stimulan dari pemerintah, informasi, lingkungan sosial, pendidikan, kondisi geografis dan kewenangan yang sah dari pemimpin formal dan non formal.

1.5.2 Musrenbangdes

Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan desa (bersama dengan pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Program pembangunan yang akan dicanangkan mengacu pada RPJMDes Kabupaten dan jumlah APBDes dimana salah satu sumber terbesar dari APBDes tersebut berasal dari bantuan keuangan Kabupaten yang biasa disebut Alokasi Dana Desa. Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum Musrenbangdes bersifat partisipatif dan dialogis. Istilah Musyawarah sebenarnya sudah jelas menggambarkan tentang forum yang di dalamnya ada

perumusan suatu rencana dan berakhir pada pengambilan keputusan secara mufakat bukan sebagai suatu acara seminar atau sosialisasi informasi.

1.5.3 Perencanaan Pembangunan

Menurut Permendagri No 114 tahun 2014 Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses perumusan alternatif-alternatif yang berdasarkan data-data yang digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu kegiatan kemasyarakatan (Riyadi, 2005:7). Perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan penggunaan sumber sumber pembangunan (termasuk sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Tjokrowinoto, 1981:14).

BAB II Kajian Pustaka

2.1 Tipologi Partisipasi

Banyak ahli memberikan definisi tentang partisipasi tersebut, dalam bahasa inggris participation merupakan proses ikut serta dalam pengambilanbagian. Slamet mengatakan bahwa partisipasi merupakan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dalam proses perumusan kebutuhan, perencanaan dan sampai pada tahap pelaksanaan baik melalui pikiran atau secara fisik.

Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggung jawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Gradasi peserta dapat digambarkan dalam Tabel sebagai sebuah tangga dengan delapan tingkatan yang menunjukkan peningkatan partisipasi tersebut (Arnstein 1986 dalam Wicaksono 2010):

Sherry Arnstein adalah yang pertama kali mendefinisikan strategi partisipasi yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat (komunitas) dengan badan pemerintah (agency). Dengan pernyataannya bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (citizen partisipation is citizen power), Arnstein menggunakan metafora tangga partisipasi dimana tiap anak tangga mewakili strategi partisipasi yang berbeda yang didasarkan pada distribusi kekuasaan.

Tabel 2.1

Tangga Partisipasi Menurut Arnstein (1969)

Sumber : Arnstein (1969:217) dalam Wicaksono (2010)

Tangga terbawah merepresentasikan kondisi tanpa partisipasi (non participation), meliputi yang pertama ialah manipulasi (manipulation) dan yang kedua terapi (therapy). Kemudian diikuti dengan tangga ketiga menginformasikan (informing), kemudian tangga keempat konsultasi (consultation), dan tangga kelima penentraman (placation), dimana ketiga tangga itu digambarkan sebagai

Tangga /Tingkat Partisipasi

Hakekat Kesertaan Tingkatan Pembagian Kekuasaan Citizen Control (Kontrol

masyarakat)

Sepenuhnya Dikuasia Oleh Masyarakat

Tingkat kekuasaan ada di masyarakat

Delegated Power (Pendelegasiaan Kekuasaan)

Masyarakat diberi

kekuasaan (sebagian atau seluruh program)

Partnership (Kemitraan) Timbal balik dinegosiasikan Placation (Penentraman) Saran Masyarakat

diterima tapi tidak selalu dilaksanaka

Tokenism/seke dar justifikasi agar mengiyakan Consultation (Konsultasi) Masyarakat didengar,

tapi tidak selalu dipakai sarannya

Informing

(Penginformasian)

Sekedar pemberitahua n searah/sosiali sasi

Therapy (Terapi) Sekedar agar masyarakat tidak marah/sosiali sasi

Tidak ada partisipasi

Manipulating (Manipulasi)

Permainan oleh pemerintah

tingkatan tokenisme (degree of tokenism). Tokenisme dapat diartikan sebagai kebijakan sekadarnya, berupa upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Jadi sekadar menggugurkan kewajiban belaka dan bukannya usaha sungguh-sungguh untuk melibatkan masyarakat secara bermakna. Tangga selanjutnya adalah tangga keenam yaitu kemitraan (partnership), kemudian atangga ketujuh yaitu pendelegasian wewenang / kekuasaan (delegated power), dantangga yang terakhir adalah tangga kedelapan yaitu pengendalian masyarakat (citizen control). Tiga tangga terakhir ini menggambarkan keseimbangan kekuasaan yang oleh Arnstein dianggap sebagai bentuk sesungguhnya dari partisipasi masyarakat. Berikut Beberapa Pengertian mengenai tipologi dari tangga partisipasi menurut Arnstein :

1. Manipulasi (manipulation). Pada tangga partisipasi ini bisa diartikan relatif tidak ada komunikasi apalagi dialog; tujuan sebenarnya bukan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik atau ”menyembuhkan” partisipan (masyarakat tidak tahu sama sekali terhadap tujuan, tapi hadir dalam forum).

2. Terapi (therapy). Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah.

Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai derajat tokenisme dimana peran serta masyarakat diberikan kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada jenjang ini

memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.

3. Informasi (information). Pada jenjang ini komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik.

Informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan tangapan balik (feed back).

4. Konsultasi (consultation). Pada tangga partisipasi ini komunikasi telah bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Sudah ada penjaringan aspirasi, telah ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi.

5. Penentraman (placation). Pada level ini komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut.

Tiga tangga berikutnya dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari partisipasi dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

6. Kemitraan (partnership). Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada

masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasiai dan melakukan kesepakatan.

7. Pendelegasian kekuasaan (delegated power). Ini berarti bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program.

8. Pengendalian warga (citizen control). Dalam tangga partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah.

2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musrenbangdes adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan tingkat pembangunan masyarakat desa. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan masyarakat desa, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya.

Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa memuat definisi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 yang berbunyi: “Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program,

kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”.

Dari definisinya Musrenbangdes memilik pokok pikiran yang diurai.

Forum musyawarah, merupakan forum diskusi dengan mekanisme pelaksanannya dilakukan secara terbuka untuk bersepakat dengan bulat serta mufakat menetukan sesuatu pilihan yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, kalimat partisipatif yang menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kebulatan keputusan yang dimana dilibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga dapat lebih manghayati dan responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di desa, Hasil Musrenbangdes ini dimuat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Musrenbangdes sebagai salah satu tugas dan kewengan desa selaku unit otonom, merupakan proses yang penting bagi desa untuk membangun desanya sendiri. Musrenbangdes jangan sampai dipersempit artinya menjadi kegiatan rutin hanya untuk mengisi formulir daftar usulan kegiatan yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Musrenbangdes yang diharapkan adalah sebagai sebuah forum publik yang benar-benar menjadi bagian dari berjalanya otonomi desa

Musrenbangdes diperuntukkan kepada masyarakat supaya bisa memberi ruang untuk berpatispasi, yaitu menggunakan pndekatan Bawah-Atas.

Pemberdayaan masyarakat dan badan pemerintahan desa mengatur anggaran secara partisipatif pada level desa, sebagai media untuk masyarakat untuk memberitahu kebutuhan dan aspirasinya (Suwondo, 2000)

Musrenbngdes merupakan forum tahunan para pemangku kepentingan dalam rangka merencanakan pembangunan tahunan desa. Berikut beberapa tujuan Musrenbngdes yang harus diketahui yaitu :

1. Mengurutkan beberapa proposal penting yang dibuat oleh desa.

2. Menentukan prioritas pendanaan bagi aktivitas masyarakat desa yang berasal dari pendanan lokal.

3. Menentukan prioritas desa yang akan kembali dibicarakan pada tingkat kecamatan.

2.3 Pembangunan Berpusat Pada Masyarakat

Di era post-industri harus menghadapi perbedaan yang sangat nyata dari era industri dimana di era post-industri harus memberikan potensi baru penting untuk meningkakan pertumbuhan kualitas manusia, keadilan, dan keberlanjutan bagi pembangunan berpusat pada rakyat. Tapi untuk merealisaikan tindakan pembangunan yang dibentuk era post-industri harus dipandu oleh paradigma baru, yang berlandaskan pada ide-ide, nilai-nilai, teknik sosial dan teknologi.

Ada beberapa alasan untuk mempercayai bahwa paradigma yang ada sekarang ini harus dari proses global yang berasal dari temuan sosial yang bersifat kolektif. Logika yang sangat terlihat dari paradigma ini yaitu keinginan untuk perwujudan ketentraman dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Selain itu adanya inisiatif serta tujuan dominannya yaitu untuk pertumbuhan kualitas manusia yang menegaskan bahwa potensi kamanusiaan terbaik semakin nyata.

Seperti yang dikatakan Gran (1983), paradigma ini menegaskan bahwa individu bukan hanya berperan sebagai subjek tetapi juga sebagai aktor yang menentukan

tujuan, pengendalian pada sumber kehidupan, dan secara langsung mempengaruhi kehidupan individu tersebut. Pembangunan Berpusat Pada Masyarakat meletakkan nilai penting pada inisiatif lokal dan keberagaman. Dengan demikian paradigma tersebut akan mendukung sistem pengembangan diri yang dikembangkan di sekeliling unit organisasi dan komunitas.

Secara teknis Pembangunan Berpusat Pada Masyarakat sudah jelas dan terbukti. Paradigma ini membentuk pengembangan diri yang menyoroti dari peran individu dalam proses pengambilan keputusan dan meletakkan nilai-nilai kemanusiaan untuk dipakai dalam proses pengambilan keputusan. Paradigma ini dibangun berdasarkan pembelajaran terhadap konsep-konsep dan metode sosial yang ada serta kerangka kerja dari ekologi manusia untuk menganalisis pilihan kebijakan.

Untuk mencapai tujuan dari Pembangunan Berpusat Pada Masyarakat harus meletakkan hal-hal yang penting dari desentralisasi pada proses pengambilan keputusan. Berdasarkan gaya dan metode dari pengambilan keputusan harus juga berubah, contohnya yaitu ketika para ahli mendominasi maka akan terbentuk kesepakatan berpihak yang tidak berdampak pada kepentingan masyarakat.

Pengambilan keputusan harus benar-benar dikembalikan pada rakyat, dimana rakyat memiliki kapasitas dan hak untuk masuk pada proses mewujudkan kebutuhan dirinya sendiri.

2.4 Ketidakberdayaan Dalam Perspektif Sosiologis

Gaventa (1980) meneliti bagaimana kepasifan dalam proses mufakat yang semu dan menganalisis mengapa terjadi penghalangan untuk ikut serta dalam

konsensus. Gaventa berusaha memahami kenapa dalam kondisi yang sulit tekanan dan diskriminasi memunculkan perlawanan kepada peraturan yang dibuat oleh para elit sosial. Gaventa menemukan bahwa para elit sosial tersebut menggunakan kekuasaan untuk mencegah rintangan di daerah kekuasaanya, dan juga sebagai cara untuk menciptakan kondisi sosial yang pasif. Dengan kata lain situasi nyata dari hilangnya konflik sosial diidentifikasi sebagai tanda dan konsekuensi dari penggunaan mekanisme kekuasaan secara sadar.

Tujuan dari kekuasaan ialah untuk mencegah kelompok sosial lain untuk ikut serta pada proses pengambilan keputusan. Dan juga untuk mendapatkan mufakat yang pasif. Hal tersebut adalah bukanlah mencerminkan dari ketidakinginan untuk ikut serta tetapi itu merupakan sebuah kepasrahan dari sebuah kondisi. Sebab jika tindakan untuk merespon kekuasaan itu terjadi maka dianggap sebagai sebuah pelanggaran dan dikategorikan sebagai tindakan pemberontakan. Walaupun hanya sekedar permintaan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Atau bentuk dari tanggapan lainnya seperti ketidaksetujuan . Gaventa mendasarkan model pemahaman “Quisence And Rebelion” pada 3 dimensi dari kekuasaan. Hal ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk memperdalam keterpaksaan pada dimensi tersebut. Dan untuk memahami bagaimana dimensi tersebut menghubungkan yang berkuasa dan tidak punya kuasa.

Kekuasaan sering sekali dilabelkan sebagai cara institusi ataupun perorangan untuk mendominasi atau mengontrol orang lain (Pantaziou, 2012).

Sebagai alternatif dari label tersebut, ada beberapa analisis ekspresi positif kekuasaan sebagai langkah positif yang membagi kekuasaan dalam 3 bentuk yaitu

1. Power To berarti bisa untuk bertindak secara individual . Ini bisa dimulai dengan kesadaran yang memungkinkan untuk bertindak dan mampu berkembang pada proses untuk mengambil sebuah tindakan, mengembangkan kemampuan dan kapasitas serta menyadari berdampak pada perubahan.

2. Power with berarti menerangkan tindakan kolektif atau agen dan termasuk kekuasaan politik dan psikologi supaya bisa bersatu untuk bersma-sama bertindak. Power With sering digunakan untuk mengambarkan bahwa kekuasaan bisa dipakai pada situasi sembunyi-sembunyi, terbuka dengan cara berbaur dengan yang lain, membangun toleransi dalam mengambil tindakan kolektif

3. Power Within ekspresi kekuasaan ini bersumber dari psikis seseorang, ekspresinya berupa pemahaman pada diri untuk menyadari kapasitas dirinya untuk bekerja bertindak dengan kemampuan sendiri dan bekerja sama secara kolektif.

4. Dan Powe Over,, merupakan bentuk kekuasaan yang sangat kental dimana orang ataupun institusi dengan sangat nyata mendominasi segala sesuatu bidang yang bisa dikerjakan oleh orang lain, tidak hanya itu kekuasaan itu juga mempengaruhi bagaimana cara berfikir seseorang.

Ruang, Tempat dan Bentuk Dinamika Kekuasaan

Ada banyak pendekatan untuk menganalisis dan memahami kekuasaan sama dengan banyaknya perdebatan dari makna kekuasaan. Banyak sekali pendekatan yang bisa digunakan untuk menjelaskan kekuasaan tersebut. Di sini,penulis fokus pada satu

pendekatan yang dikenal sebagai “powercube”. Pendekatan ini telah dikembangkan beberapa tahun terakhir melalui kerja oleh anggota tim peneliti Power, Participation dan Social Change (PPSC) beserta kolega lainnya. Powercube adalah kerangka kerja untuk menganalisis tingkat, ruang dan bentuk dari kekuasaan, dan keterkaitan anatara ketiga hal tersebut. Powercube sangat berguna untuk membantu kita mengerti berbagai aspek kekuasaan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Sehingga memungkinkan kita memetakan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, aktor-aktor lain, hubungan dan kekuatan, serta dengan powercube kita bisa melihat kemungkinan untuk pergerakan, mobilisasi dan perubahan. Selain itupowercube memungkinkan orang untuk merencanakan advokasi dan menemukan titik masuk untuk bertindak.

Gambar 1 Power Cube

Untuk dimensi bentuk menjelaskan tentang cara-cara kekuasaan memanifestasikan dirinya, termasuk bentuknya yang terlihat, tersembunyi, dan tak terlihat. Kemudian Dimensi ruang dari powercube menjelaskan arena potensial untuk melakukan partisipasi dan aksi dalam pengambilan keputusan, diantaranya disebut sebagai ruang tertutup, diundang, dan diklaim. Sedangkan Dimensi level dari powercube menjelaskan tentang berbagai lapisan pengambilan keputusan yang melibatkan otoritas yang ada pada skala vertikal, yaitu lokal, nasional dan global.

Powercube juga dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut lebih lanjut 'ekspresi kekuasaan': power over, power to , power with , dan power within. Inipada awalnya sebagai cara untuk mempelajari bagaimana aktor yang kuat mengendalikan sesuatu diatas actor lain yang tidak berdaya dengan merubah dan membangun kesadaran dan tindakan baru mereka yang diletakkan pada mereka. Powercube juga dapat digunakan untuk memikirkan tentang fondasi awal bagaimana level, dan strategi yang harus dipersiapkan untuk memperkuat kekuasaan.

Ada tiga dimensi ruang kekuasan seperti, closed spaces, invited spaces dan created spaces. Berikut masing-masing penejelasan dari dimensi tersebut:

1. Closed Spaces, Dalam proses pengambilan keputusan hanya dibuat oleh sejumlah actor yang berkuasa, dimensi ruang ini menjelaskan bahawa kekuasaan tidak menggunakan keterlibatan yang lebih luas dari akror lainnya, dengan kata lain Closed Space ini dikontrol oleh sejumlah pihak.

2. Invited Spaces, Merupakan bentuk partisipasi yang sangat luas, dimensi ruang ini dibuat dengan mengundang actor lain untuk terlibat dalam pengambilan keputusan serta menjadi pihak yang memberikan masukan kepada pembuat kebijakan.

3. Claimed Spaces, Ruang kekuasaan ini menjelaskan bagaimana banyak pihak selain penguasa bisa ikut terlibat dalam pengambilan keputusan tanpa adanya

hegemoni dari penguasa. Para actor yang bisa berkumpul dan berbicara bersama- sama untuk memperdebatkan kebijakan yang akan diciptakan.

Kemudian dimensi level, merupakan dimensi vertical ini juga harus dilihat sebagai sesuatu yang bisa berubah, bukan sebagai seperangkat alat yang kaku. Seperti dalam jenis dimensi ruang, hubunganya dengan dimensi tempat untuk membahas keterkaitan antara kedua dimensi tersebut yang dimana besarnya ruang partisipasi dan tingginya tempat tersebut disesuaikan atau dibentuk oleh organisasi dan intervensi masyarakat sipil yang memiliki kekuasaan. Sebagai contoh yaitu dimensi kekuasaan yang ada di Kolombia, ada delapan macam dimensi tempat yang dibuat oleh masyarakat disana, yang dimana masing-masing dimensi tempat memiliki tipe ruangnya sendiri, termasuk juga tingkat internasional, nasional, departemen, regional / provinsi, kota, komunal dan lingkungan (Pearce dan Vela 2005). Dan semuanya tergantung pada kerangka kerja yang digunakan administrasi pemerintahan, sehingga memberikan perbedaan dimesnis ruang dan tempat kekuasaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, namun sekarang semakin banyak, tingkat lokal mulai tumbuh sebagai pusat kekuasaan dan pengambilan keputusan.

Ketika membahas ruang partisipasi tentunya hal tersebut akan berhadapan dengan dinamika kekuasaan “power” yang bisa menciptakan keterlibatan masyarakat. Berikut beberapa bentuk ataupun wujud bagaimana kekuasaan itu bermain dalam pengambilan keputusan yang ada di dalam masyarakat.

1. Visible power

Bentuk kekuasaan ini bisa diamati proses pengambilan keputusannya.

Level ini rupakan kekuasaan yang terlihat dan dapat didefinisikanseperti bentuk aturan formal, struktur, otoritas, institusi, dan prosedur pengambilan keputusan ...

Strategi yang digunakan dalam bentuk kekuasaan ini biasanya mencoba mengatur

'siapa, bagaimana dan apa saja yang akan dilakukan pada proses' pembuatan kebijakan sehingga proses pengambilan keputusan terasa lebih demokratis dan akuntabel, serta melayani kebutuhan dan hak-hak orang.

2.Hidden power:

Dalam bentuk kekuasaan ini ada agenda politik kepentingan. Dalam bentuk kekuasaan ini orang-orang dan lembaga-lembaga yang menggunakan bentuk kekuasaan ini memiliki tujuan untuk mempertahankan pengaruhnya dengan mengendalikan siapa yang masuk ke meja pengambilan keputusan dan apa yang saja yang dibicarakan dalam agenda pengambilan keputusan. Fenomena kekuasaan ini beroperasi pada banyak tingkatan untuk mengurangi representasi kelompok-kelompok yang kurang kuat lainny.

3. Invisible power:

Adanya internalisasi mengenai mengenai hal yang bisa diterima dan dibicarakan ketika proses pengambilan keputusan. Mungkin bentuk kekuasaan ini yang paling mengerikan dari tiga dimensi kekuasaan, invisible Power membentuk sekat psikologis dan ideologis kepada partisipan dan secara sadar diterima.

Invisble Power tujuanya bukan hanya menjauhkan partispan dari meja pengambilan keputusan, tetapi juga mempengaruhi partisipan jauh dari kesadaran terhadap posisi dirinya memandang kebutuhan kelompok dan cara menghadapai masalaha yang dihadapainya Dengan mempengaruhi cara orang berpikir tentang hidup dalam komunitas mereka, bentuk power ini telah membentuk kepercayaan dan penerimaan orang terhadap kondisi mereka sebagai bentuk manipulasi. Secara

social dan budaya melanggengkan pengucilan jika ada pemberontakan, invisible power memiliki ketentuan tersendiri yang terinternalisasi dalam diri masyarakat.

2.5 Genealogi Kekuasaan

Dalam seluruh kehidupan manusia, tidak telepas dari pengaruh kekuasaan sehingga dalam setiap proses kehidupan baik dalam lingkungan komunitas dan lembaga senantiasa ditemukan dominasi dan resistensi terhadap penguasa. Dalam dominasi kekuasaan seringkali ditemukan jaringan-jaringan kekuasaan yang berperan sebagai kendaraan untuk menjalankan kekuasaan tersebut, jaringan kekuasaan menyediakan ruang untuk dipengaruhi oleh pemilik kekuasaan sehingga pemilik kekuasaan akan bisa leluasa untuk mengatur.

Genealogi Kekuasaan merupakan serangkaian analisis kekuasaan yang tidak terlepasa dari hubungan antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan dalam sebuah wacana kekuasaan. Pada umumnya kekuasaan ini ditemukan pada institusi yang ada dalam masyarakat. Dalam Genealogi Kekuasaan pengetahuan memiliki hubungan erat dengan kekuasaan karena diantara dua hal tersebut saling memilki pengaruh satu sama lain. Adapun pernyataan Foucault terkait dengan hubungan antara kekuasaan dengan pengetahuan tersebut yaitu:

“ Subjek yang mengetahui perilahal objek dan pengetahuan tentang itu maka akan mendapat sangat banyak efek yang sangat fundamental tentang terkait dengan kekuasaan dan pengetahuan serta bisa melakukan transformasi. Singkatnya ini bukan tentang Kekuasaan dan pengetahuan yang dimilki oleh Pemilik kekuasaan tetapi dengan ini bisa menciptakan banyak badan ilmu pengetahuan dan berguna dalam berkuasa. Tetapi untuk mendapatkan itu harus melalui perjuangan yang berat dalam ranah ilmu pengetahuan” (Foucault:

1991)

Dalam beberapa tulisan Foucault lebih berfokus pada menghubungkan koneksifitas antara kekuasaan dan pengetahuan. Dia menggambarkan bahwa pengetahuan bukan diperoleh dari pendidikan perkuliahan dan ilmiah, tetapi itu diperoleh melalui penciptaan dan pembaharuan dalam dinamika masyarakat melalui peran dari institusi-institusi dan praktik-praktik dalam masyarakat (Mills, 2003).

Adapun beberapa konsep yang mengacu terhadap proses berjalanya kekuasan tersebut yaitu :

1. Kekuasaan Disiplin

Kekuasaan Disiplin adalah metode atau taktik kekuasaan yang dijalankan untuk mendisiplinkan tubuh dan membuatnya menjadi tubuh yang patuh dan berguna. Kekuasaan model ini menurut Foucault dapat berlangsung efektif dalam institusi yang tertutup seperti penjara, rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi, dan pada institusi pendidikan atau sekolah. Kekuasaan model ini pada intinya berusaha menciptakan situasi di mana tubuh individu dapat menginternalisasikan penundukan dan menjadikannya seolah sebagai suatu keadaan yang normal. Inilah yang disebut Foucault sebagai praktik normalisasi dari berlangsungnya kekuasaan terhadap tubuh individu.

Kedisiplinan pada umumnya bertujuan supaya bagaimana menginternalisasi keinginan kekuasaan kepada setiap orang yang dikuasai, mengarahkan mereka kepada taraf yang diinginkan, sebagai penyaluran harapan penguasa. Semua itu adalah efek dari kekuasaan disiplin, tetapi ada juga bentuk dari aksinya yaitu berupa tekanan-tekanan yang muncul mengarah pada

pendisiplinan “diri” dan pada akhirnya tindakan ini akan menciptakan individu sebagai subjek kekuasaan.

Yang terpenting dari bagian thesis Foucault itu yaitu adalah bagaimana Foucault menekankan pada ciptaan alami dari kekuasaan pada penggunaan kekuasaan di zaman modern. Sasarannya itu pada mengubah konsepsi negatif dari struktur dan institusi kepada implementasi kekuasaan dalam bentuk yang lebih modern. Bagi Foucault kedisiplinan adalah sebuah strategi, prosedur, dan perilaku dimana semua itu diasosiasikan kepada konteks institusional . yang dijalankan kepada gaya berfikir individu. Disiplin ini akan berlaku dsengan 4 (empat) cara yaitu:

1. Pertama melalui watak individu, dimana paling sering dilakukan dengan cara mengurung individu baik fisik maupun pikiran. Bentuknya di dalam masyarakat yaitu menepatkan individu dalam masyarakat. Perlakuan tersebut digunakan untuk membuat individu mengetahui posisinya di masyarakat yang heterogen.

2. Kedua pendisiplinan dilakukan dengan dikontrolnya segala aktivitas individu, secara khusus yaitu menggunakan raga individu untuk mendapatkan waktu bekerja dari individu. Waktu tersbut diperoleh dai individu dengan menggunakan jadwal yang padat, mengatur pergerakan dengan beberapa tahapan sehingga individu tidak bisa mempunyai keleluasaan pada control dirinya.

3. Disiplin itu berhubungan dengan tingkatan pendidikan, secara khusus yaitu melalui pendidikan pedagogi, Kekuasaan disiplin nyatanya membuat kode-kode dalam relasi individu kepada atasanya. Hal ini

dilakukan untuk mendapatkan kemampuan yang diiginkan oleh penguasa.

4. Kedisiplinan meberikan efek secara umum terhadap hubungan individu terhadap sistem yang lebih besar, secara kronologisnya uga dengan displin individu akan menjadi bagian dari sistem.

Foucault juga mengatakan bahwa kekuasaan disiplin ini sebagai “taktik”

dimana metode yang digunakan untuk menciptakan aturan0aturan, tetapi Foucault menunjukan juga ada efek yang berlawanan dari penerapan disiplin ini, yaitu dengan membangun “diri” individu menggunakan disiplin juga akan mebuat indenitas berbeda dari “diri” individu.

2. Relasi Kekuasaan

Relasi kekuasaan di dalam masyarakat terbentuk dengan sendirinya di dalam masyarakat, relasi kekuasaan terbentuk oleh adanya represi yang dilakukan oleh institusi ataupun individu. Dalam bukunya yang berjudul History Of Sexuality, Foucault mengatakan bahwa “dimana ada kekuasaan pasti ada perlawanan ”. Ini berarti bahwa relasi kekuasaan tidak bisa direduksi dengan para penindas, tetapi perlawanan tersebut merupakan hal yang produktif karena tanpa perlawanan kita tidak akan memahami apa itu relasi kekuasaan.

Dalam relasi individu, kekuasaan merupakan sebuah alat negosiasi dalam interaksi dengan individu lainnya. Bentuk relasi kekuasaan yaitu seperti relasi antara orangtua dan anak serta hubungan antara majikan dan pekerja. Kekuasaan bukan hanya terletak pada institusi saja tetapi juga terdapat pada individu sebab kekuasaan tersebar bagi seluruh masyarakat semuanya. Relasi kekuasaan akan

menjadi kendaraan bagi pemilik kekuasaan tersebut serta relasi kekuasaan akan menjadi tempat menempatkan sebuah harapan untuk kepentingan penguasa.

Relasi Kekuasaan sangat berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan kelas sosial yang berjalan seiring dengan adanya kepentingan.

Akan kekuasaan itu merupakan sesuatu yang tersebunyi dalam masyarakat dan hanya bisa ditemukan dalam relasi kekuasaan tersebut. Tugas kita ialah untuk menemukannya dalam struktur ekonomi, pemerintahan bahkan dalam bentuk materialnya (Foucault 1988: 119). Foucault leih ingin melihat bagaimana kekuasaan tersebut di analisis dalam tingkatan lebih sederhana yaitu dimana ada proses negosiasi kekuasaan denan individu atau agen-agen yang ada (Sara Mills:

36)

2.6 Perencanaan Pembangunan Desa

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang didasari oleh pandangan filosofis, asumsi dasar, dan ideologis serta pertanyaan dan isu yang dihadapi. Pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu .data yang diperoleh adalah data empiris (teramati) yang memiliki kriteria tertentu (Sugiyono:2010).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif, karena penelitian memiliki ini tujuan untuk menggambarkan secara tepat, keadaan dan gejala pada sebuah komunitas tertentu di lokasi penelitian (Idrus,2009:24). Peneliti berusaha menggali, mengidentifikasi, memetakan dan menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat dalam Perencanaan pembangunan desa di Kute Cinta Damai Kabupaten Aceh Tenggara.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan diselengarakan di Kute Cinta Damai, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Desa ini memiliki komposisi kependudukan yang didominasi oleh etnis Batak Toba dimana masyarakatnya mayoritas mata pencahariannya sebagai petani sawah dan petani perkebunan.

Kute Cinta Damai merupakan wilayah perdesaan pada umumnya yang telah melalui banyak dinamika pembangunan desa, setidaknya sudah mengalami 6 (enam) kali pergantian pemimpin. Tentunya selama 6 (enam) kali pergantiaan

pemimpin perencanaan pembangunan tentunya pasti dilakukan, baik itu melibatkan masyarakat ataupun tidak.

Tetapi sejak berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI no 114 Tahun 2016 melegitimasi pemerintahan desa yang terpilih untuk melakasanakan pembangunan yang partisipatif, Kute Cinta Damai merupakan wilayah perdesaan di Indoensia yang melaksanakan ketentuan tersebut dan juga telah melaksanakan pembangunan yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun setelah peraturan ini berlaku. Maka dari itu Kute Cinta Damai ditentukan menjadi salah satu lokasi pilihan untuk penelitian ini.

3.3 Unit Analisis Dan Informan 3.3.1 Unit Analisis

Unit analisis adalah hal-hal yang diperhitungkan menjadi subjek penelitian keseluruhan unsur yang menjadi fokus penelitian (Bungin, 2007). Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga.

Karena terkadang peneliti masih bingung membedakan antara objek penelitian, subjek penelitian dan sumber data. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan pokus permasalahannya. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis penelitian adalah aparatur pemerintahan desa, lembaga masyarakat dan beberapa masyarakat di Kute Cinta Damai, Kabupaten Aceh Tenggara.

3.3.2 Informan

Informan merupakan subjek yang memahami permasalahan penelitian sebagai pelaku maupun orang yang memahami permasalahan penelitian (Bungin, 2007). Dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan tujuan mendapatkan informan yang bisa memberikan data yang sangat mendukung penelitian ini sesuai dengan kriteria informan yang akan diteliti. Adapun kriteria sehingga para informan bisa masuk dalam pencarian sample ini yaitu :

1. Aparat Pemerintahan Desa Cinta Damai, lembaga masyarakat desa, tokoh masyarakat desa beserta segenap unsur masyarakat desa Cinta Damai Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam.

2. Memahami permasalahan penelitian.

3. Bersedia diwawancarai.

Dalam penelitian ini, informan kunci adalah pejabat desa, tokoh masyarakat, dan segenap unsur masyarakat yang bermukim di Desa Cinta Damai Kabupaten Aceh Tenggara. Asumsi dasar penentuan informan yaitu bahwa peneliti mempertimbangkan mereka cocok dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data 3.4.1 Instrumen Penelitian

Menurut Maryadi dkk (2010). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh dan detail

dengan waktu yang relatif lama. Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sesuai dengan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi . Berikut ini akan dijelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Wawancara (Semi Terstruktur)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana daftar pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk mempermudah peneliti ketika sedang mewawancarai informan.

Pertanyaan yang telah disusun tersebut berfungsi sebagai pedoman awal bagi peneliti untuk mewawancarai informan. Pada saat proses wawancara berlangsung di lapangan ternyata pertanyaan-pertanyaan tersebut berkembang dengan munculnya pertanyaan baru sebagai tanggapan peneliti atas jawaban yang diberikan informan. Pertanyaan tersebut berfungsi untuk menggali informasi yang lebih akurat sehingga data yang didapatkan berkualitas.

Wawancara dilakukan pada informan yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan data untuk mendapatkan hasil penelitian dari beberapa informan yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah Kepala Desa dan masyarakat Kute Cinta Damai. Untuk mempermudah dalam proses wawancara dan data yang di peroleh lebih baik berinteraksi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam penyususna penelitian ini, peneliti

menghadirkan beberapa informan yang menurut peneliti dapat membantu peneliti dalam memberikan informasi terkait partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pemabngunan desa.

Berikut beberapa kriteria Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepala desa

- Kepala desa yang mengetahui dan paham kehidupana masyarakat Kute Cinta Damai.

- Kepala desa yang terbuka untuk menejlaskan proses perencanaan pembangunan desa..

- Kepala desa yang bisa membantu peneliti mendapat secara valid data warga di Kute Cinta Damai.

b. Kelompok perempuan

- Kelompok perempuan yang bisa membantu peneliti mendapat data dari pendapat mereka tentang pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap perencanaan pembanguna desa Kute.

c. Pemuda

- Pemuda yang membantu peneliti mendapat data dari pendapat mereka tentang pengetahuan dan pengalaman mereka dalam perencanaan pembangunan Kute Cinta Damai.

d. Kelompok Lansia (Lanjut Usia)

- Beberapa dari anggota yang masyarakat tergolong Lanjut Usia Lansia) bisa membantu penelti untuk memberikan pendapat,

pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap perencanaan pembangunan desa.

2. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek peneltian, Adapun alasan menggenakan teknik penggumpulan data ini yaitu untuk mengamati keadaan desa dan masyarakat terkait dengan tampilan fisik desa yang akan menjadi dasar dalam analsis masalah.

Tetapi dalam penelitian ini observasi berfokus pada proses rapat ataupun diskusi yang dilakukan pemerintaan desa terkait dengan perencanaan pembangunan tersebut, baik itu langsung ataupun tidak langsung (hasil foto).

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokomen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Menurut Hamidi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga, organisasi maupun dari perorangan Metode dokumentasi ini akan peneliti gunakan untuk mengumpulkan berbagai catatan penting terkait dengan masalah yang akan diteliti, yaitu seperti catatan notulensi rapat perencanaan dan hal-hal yang yang berkaitan dengan proses partispasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa.

3.5 Sumber Data .

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang peneliti dapat langsung dari lapangan yang menjadi data penelitian. Sedangkan data yang kedua adalah data sekunder.

Dimana data sekunder adalah data yang bersifat tidak langsung, tetapi memiliki fungsi sebagai salah satu aspek pendukung bagi keabsahan penelitian. Data ini berupa sumber-sumber atau referensi tertulis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan pencatatan dokumen, yaitu dengan mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan mengumpulkan data dan mengambil informasi dari buku-buku referensi, dokumen, majalah, dan jurnal.

Data sekunder lainnya berasal dari hasil penelusuran data online merupakan tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data. Informasi online yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Bungin, 2007).

3.6 Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan suatu tahap pengelolahan data, baik itu data primer dan data sekunder yang telah didapatkan dari catatan lapangan. Data yang diperoleh pada umumnya masih dalam bentuk catatan lapangan, dokumentasi resmi dalam bentuk foto, maupun dalam bentuk rekaman.

Interpretasi data merujuk pada pemberian makna dan pengembangan ide- ide berdasarkan hasil penelitian. Hasil pemaknaan ini kemudian dihubungkan dengan kajian teoritis (teori yang sudah ada) untuk menghasilkan konsep substansif yang baru. Pada satu sisi, saling tumpang tindih, maka melalui interpretasi data, peneliti berupaya menyatukan data secara sistematis, (Nanang Martono 2015).

Interpretasi data merupakan bagian proses penelitian yang sangat penting karena beberapa hal:

1. Melalui interpretasi peneliti dapat memahami prinsip abstrak yang bekerja dalam temuannya. Melalui proses ini ia dapat menghubungkan temuannya dengan hasil penelitian lainnya.

2. Interpretasi merujuk pada pembentukan konsep yang lebih jelas yang berfungsi sebagai panduan untuk penelitian selanjutnya.

3. Peneliti dapat lebih memahami temuan melalui interpretasi, serta dapat menjelaskan makna temuaanya serta pambaca dapat memahami maknanya lebih mudah.

3.7 Jadwal Kegiatan

no Kegiatan Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Pra Proposal 2 Acc Judul

3 Penyusunan Proposal Penelitian

4 Seminar Proposal Penelitian

5 Penelitian Lapangan 6 Pengumpulan Data dan

Analisi Data 7 Bimbingan Skripsi 8 Penulisan Laporan Akhir 9 Sidang Meja Hijau