BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Tanaman perkebunan merupakan salah satu tanaman yang prospektif untuk

dikembangkan di Indonesia. Letak geografis dengan iklim tropis dan memiliki

luas wilayah yang begitu luas menjadikan Indonesia merupakan daerah yang

cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan. Salah satu komoditas

perkebunan yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah tebu. Tanaman tebu

merupakan tanaman perkebunan semusim yang menghasilkan bahan pangan

pokok, yaitu gula. Gula diolah dari batang tebu hingga menjadi butiran gula pasir

yang putih dan terasa manis. Dalam bahasa Inggris, tebu disebut sugar cane. Tebu

mempunyai sifat tersendiri, sebab di dalam batangnya terdapat zat gula dan hanya

tumbuh di daerah tropis. Tebu memiliki usia panen kurang lebih satu tahun sejak

ditanam.

Awal mula penanaman tebu adalah pada Sistem Tanam Paksa, yang memberikan

keuntungan besar untuk kas Negara kolonial. Setelah Sistem Tanam Paksa

dihentikan, perkebunan tebu dilakukan oleh pengusaha-pengusaha swasta.

Perluasan perkebunan tebu tidak pernah melampaui Pulau Jawa. Jenis tanah dan

pola pertanian di Pulau Jawa lebih sesuai untuk penanaman tebu. Gairah

perekonomian kolonial sangat dipengaruhi oleh daya tarik dan keuntungan yang

diperoleh dari perkebunan tebu. Penanaman tebu mendorong pendirian pabrik

-pabrik pembuatan gula. Perkebunan tebu dan -pabrik gula menjadi motor

Daerah jantung perkebunan tebu yang tumbuh sejak tahun 1840-an dan

berkembang sampai abad berikutnya adalah daerah pesisir utara dari Cirebon

hingga Semarang, di sebelah selatan gunung Muria hingga Juwana, daerah

kerajaan (Vorstenlanden), Madiun, Kediri, Besuki, di sepanjang Probolinggo

hingga ke Malang melalui Pasuruan, dari Surabaya barat daya sampai ke

Jombang.

Saat Indonesia merdeka, tebu rakyat berkembang dengan sendirinya tanpa ada

campur tangan dari pemerintah. Namun, perkembangan kembali tebu rakyat juga

mengalami kendala. Modal yang cukup tinggi dibutuhkan dalam penanaman tebu

rakyat. Petani pun cukup kesulitan untuk memperoleh modal.

Perkembangan industri gula memberikan keuntungan yang besar untuk

pemiliknya dan memberikan pajak untuk pemerintah kolonial. Berkat keuntungan

dari perdagangan gula, beberapa kota di Pulau Jawa berkembang pesat, seperti

kota pelabuhan Semarang dan Surabaya, dan kota-kota lainnya. Industri gula

menyerap tenaga kerja yang banyak dari kalangan Eropa yang terampil dan

buruh-buruh pribumi. Melalui perkebunan tebu, masyarakat pulau Jawa mengenal upah

yang diberikan dalam bentuk alat pembayaran yang sah atau uang. Namun, arti

penting dari sumbangsih perkebunan dan pabrik gula adalah memberi contoh

tentang organisasi, kekuatan keuangan, kemajuan teknik, efisiensi dan laba yang

melahirkan kemajuan pesat dalam pertanian terhadap bidang usaha lainnya yang

kemudian berkembang pesat hingga melampaui perkembangan industri gula

Dari waktu ke waktu, industri gula selalu menghadapi berbagai masalah, sehingga

produksinya belum mampu mengimbangi besarnya permintaan masyarakat.

Meningkatnya konsumsi gula dari tahun ke tahun disebabkan oleh pertambahan

penduduk, peningkatan pendapatan penduduk, dan bertambahnya industri yang

memerlukan bahan baku berupa gula (Tim Penulis PS, 1994).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan gula, selama ini negara kita

mengimpornya dari negara lain. Cara ini kurang tepat untuk memecahkan masalah

kekurangan gula. Cara terbaik untuk mengatasi hal ini adalah memantapkan

produksi gula dalam negeri. Upaya itu antara lain dengan pencanangan program

Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI).

Pogram TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) merupakan program pemerintah untuk

mendorong kembali semangat petani tebu dalam meningkatkan produktivitas areal

tanam sehingga tercapai swasembada gula yang telah dicanangkan mulai tahun

2014. Program ini dilaksanakan untuk menjawab rendahnya produksi gula

nasional dibandingkan tingginya permintaan yang masih disiasati dengan impor

gula. Ketergantungan impor mengakibatkan Indonesia sebagai negara ke-3

pengimpor gula terbesar, setelah Rusia dan India. Padahal ketika tahun

1984-1985, Indonesia pernah mengalami masa swasembada gula. Waktu yang singkat

dan tidak berkelanjutan tersebut disebabkan karena Pabrik Gula (PG) tidak dapat

memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat, krisis ekonomi, dan

sebagainya (Wulanamigdala, 2013).

Sebelum tahun 1975, keikutsertaan petani dalam pengadaan tebu hanya terbatas

tanggal 22 April 1975 dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 1975 (Inpres

9/1975) mengenai Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Yang dimaksud dengan

Intensifikasi Tebu Rakyat atau dikenal dengan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi)

adalah pengertian menurut Inpres No 9 tahun 1975, yaitu “Langkah-langkah yang

bertujuan untuk mengalihkan pengusahaan tanaman tebu untuk produksi gula di

atas tanah sewa, ke arah tanaman tebu tanpa mengabaikan upaya peningkatan

tanaman tebu rakyat tersebut dilakukan sistem BIMAS secara bertahap”.

Menurut Inpres No 9/1975 tersebut pada dasarnya maksud yang terkandung antara

lain :

1. Menghasilkan pengusahaan tanaman tebu dari sistem sewa tanah oleh Pabrik

Gula menjadi Tebu Rakyat yang diusahakan petani di atas lahan/tanah milik

sendiri.

2. Meningkatkan produksi gula nasional dan pendapatan petani tebu melalui pola

TRI.

3. Mengusahakan Pabrik gula dalam fungsinya dan peranan sebagai Pimpinan

Kerja Operasional Lapangan (PKOL) guna melaksanakan alih teknologi

budidaya tebu petani kepada petani.

4. Mengikutsertakan KUD dan dibimbing untuk mengkoordinasikan petani TRI

agar produksi gula dan pendapatannya meningkat (Asnur, 1999).

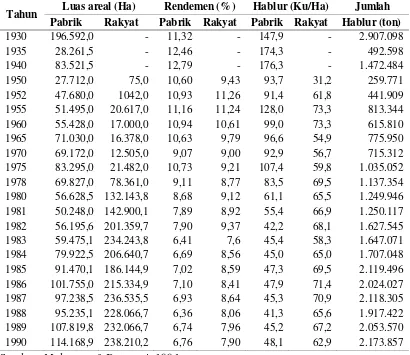

Setelah TRI berjalan, perkembangan tebu semakin pesat. Tahun 1975 – 1980 luas

lahan tebu dari 104.777 ha menjadi 188.772 ha. Pada periode yang sama, produksi

Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Gula Tebu di Indonesian Tahun 1930 – November 1990

Tahun Luas areal (Ha) Rendemen (%) Hablur (Ku/Ha) Jumlah Pabrik Rakyat Pabrik Rakyat Pabrik Rakyat Hablur (ton)

1930 196.592,0 - 11,32 - 147,9 - 2.907.098

Program TRI dikelola dalam wadah koordinasi Bimas dengan melibatkan

lembaga-lembaga pelayanan seperti BRI, KUD, dan pabrik gula. Dalam program

ini, BRI berperan sebagai pemberi kredit dan KUD sebagai penyalur kredit. Tugas

pabrik gula dalam program TRI meliputi penyediaan bibit tebu, pimpinan kerja,

memberikan bimbingan teknis di lapangan bagi para petani, serta pengolah tebu

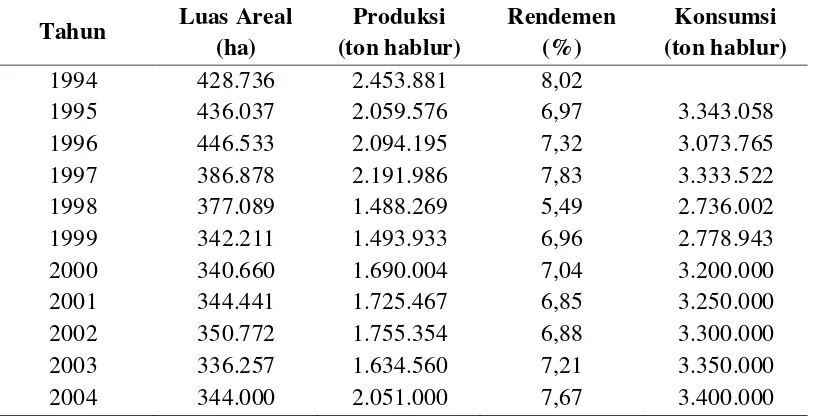

Tabel 2. Luas Areal dan Produksi Gula Tebu di Indonesia Tahun 1994 –

Terlihat pada Tabel 2 bahwa produksi gula sempat menurun pada Tahun 1998 –

2003 dan meningkat kembali pada Tahun 2004. Namun, konsumsinya tetap

melebihi produksi yang dihasilkan. Ini menandakan masih belum cukupnya upaya

pemerintah dalam menggalakkan produksi gula.

Dalam pelaksanaannya, usahatani tebu memerlukan lahan yang luas. Untuk

memudahkan, maka dibentuklah kelompok-kelompok tani. Luas lahan setiap

kelompok biasanya antara 10 – 25 ha. Tiap kelompok merupakan gabungan

beberapa petani dengan luas antara 0,2 – 0,3 ha. Sekarang, kelompok-kelompok

tani tersebut tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

Ternyata program TRI yang diusahakan pemerintah belum dapat mencapai

sasaran secara mantap. Banyak masalah yang dihadapi, terutama dalam

lahan, biaya usaha tani, penerapan teknis budidayaa, tenaga kerja, sampai pada

masalah panen dan pasca panen (Tim Penulis PS, 1994).

Petani dengan lahan sempit dan pengairan yang baik, umumnya sangat berat

untuk merelakan lahannya ditanami tebu. Petani TRI kebanyakan memiliki modal

yang kecil dan lahan yang sempit sehingga mereka bertindak lebih selektif dalam

memilih pola usaha tani. Dalam membiayai usahatani tebu, pemerintah

memberikan kredit melalui BRI yang disalurkan lewat KUD setempat. Kredit

yang diharapkan dapat membantu petani dalam membiayai usahatani tebu ini

ternyata sukar dicairkan. Pihak KUD sendiri tidak sanggup mengatasi mengingat

terbatasnya dana yang ada. Masih berkaitan dengan masalah kredit, banyak petani

yang menyalahgunakan fasilitas kredit (Tim Penulis PS, 1994).

Penyuluhan dilakukan oleh mandor pabrik kepada ketua kelompok tani dan

selanjutnya meneruska kepada para petani. Namun, teknologi belum dapat diserap

secara sempurna oleh petani sehingga mengakibatkan rendahnya rendemen tebu.

Rendemen tebu yang tinggi menjadi idaman para petani tebu. Sebab, semakin

tinggi rendemen tebu, semakin tinggi pula pendapatan yang mereka peroleh. Pada

dasarnya, pendapatan petani tebu banyak ditentukan oleh tingkat produksi, harga

input, harga produksi dan sistem bagi hasil (Tim Penulis PS, 1994).

Dalam praktiknya, salah satu desa di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten

Deli Serdang yaitu Desa Bulu Cina, di desa ini usaha tani tebu dilakukan dengan

sistem Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yang terbagi atas TRI Mitra dan TRI

Murni. TRI Mitra diusahakan di atas lahan PTPN II dengan sewa lahan per ha Rp.

ini tidak ada lembaga-lembaga pelayanan seperti BRI, KUD ataupun penyuluh

yang membantu petani dalam mengelola usaha tani tebu dengan sistem TRI

kecuali Pabrik Gula sebagai jasa penggiling. Hal ini tidak sesuai dengan Program

TRI yang diusahakan pemerintah bahwa Program TRI dikelola dalam wadah

koordinasi Bimas dengan melibatkan lembaga-lembaga pelayanan seperti BRI,

KUD dan pabrik gula. Dari sini, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana

sebenarnya mekanisme pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di desa

tersebut.

Untuk TRI Mitra dan TRI Murni, bibit dibeli dari PTPN II seharga Rp.

350/batang dengan kebutuhan per hektar 10.000 batang dan hasil panen digiling di

Pabrik Gula PTPN II Sei Semayang dengan pembagian hasil 35% untuk PTPN II

dan 65% untuk petani. Pendapatan petani per ton tebu bisa dihitung berdasarkan

jumlah gula yang dapat dihasilkan melalui penggilingan tebu dikali dengan harga

gula dan dipotong ongkos tebu angkut.

Hasil panen yang diperoleh TRI Mitra biasanya lebih tinggi dari TRI Murni

karena pada TRI Mitra hasil panen harus sesuai dengan ketentuan atau target yang

ditetapkan oleh pabrik. Jika tidak mencapai target, maka petani tidak diizinkan

lagi untuk menyewa lahan. Pada PC (Plant Cane) yaitu tanaman tebu sistem awal,

hasil TRI Mitra harus mencapai 65 ton/ha sedangkan hasil TRI Murni bergantung

pada perlakuan petani itu sendiri karena diusahakan di atas lahan sendiri dalam

pemeliharaan dan perawatannya. Biasanya hasil TRI Murni berkisar antara 50 –

60 ton/ha pada tanaman tebu sistem awal (Plant Cane). Dari hal ini, tentu ada

Mitra dan TRI Murni dan peneliti bermaksud untuk mengetahui berapa besar

perbedaan pendapatan masyarakat sistem TRI Mitra dengan sistem TRI Murni.

Saat ini, banyak petani tebu mulai enggan untuk menanam tebu dan beralih

menanam komoditi lain. Pendapatan yang rendah dibarengi dengan kewajiban

untuk membayar sewa lahan membuat petani merugi. Kondisi ini perlu dicari

jalan keluar dengan mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang

serta ancaman untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha tani tebu. Dari

hal tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana strategi pengembangan

pengelolaan usaha tani tebu dengan sistem TRI Mitra dan sistem TRI Murni.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai analisis pengelolaan usaha tani tebu dengan

sistem Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di Desa Bulu Cina dengan membahas

mekanisme pelaksanaan, besar pendapatan dan strategi pengembangan dari

pengelolaan usaha tani tebu tersebut.

1.2Identifikasi Masalah

1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) di

daerah penelitian?

2) Berapa besar perbedaan pendapatan masyarakat Sistem TRI Mitra dengan

Sistem TRI Murni?

3) Bagaimana strategi pengembangan pengelolaan usaha tani tebu dengan

Sistem TRI Mitra?

4) Bagaimana strategi pengembangan pengelolaan usaha tani tebu dengan

1.3Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Tebu Rakyat Intensifikasi

(TRI) di daerah penelitian.

2) Untuk mengetahui besar perbedaan pendapatan masyarakat Sistem TRI

Mitra dengan Sistem TRI Murni

3) Untuk menentukan strategi pengembangan pengelolaan usahatani tebu

dengan Sistem TRI Mitra

4) Untuk menentukan strategi pengembangan pengelolaan usahatani tebu

dengan Sistem TRI Murni

1.4Kegunaan Penelitian

1) Sebagai bahan informasi bagi petani tebu dalam mengembangkan usaha

taninya.

2) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam

membuat kebijakan untuk menangani permasalahan dan pengembangan

usahatani tebu.