BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Paradigma Kajian

2.1.1 Paradigma Interpretif

Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu

distruktur atau bagaimana bagian-bagian berfungsi. Dalam definisi lainnya

menurut Harmon (dalam Moleong, 2009:49) Paradigma merupakan cara yang

mendasar untuk mempersepsi, berpikir,menilai, dan melakukan dua hal:

1. Membangun dan mendefinisikan batas-batas

2. Menceritakan kepada anda bagaimana seharusnya melakukan sesuatu di

dalam batas-batas tersebut sehingga menjadi berhasil.

Dalam keilmuannnya ada bermacam-macam paradigma yang berlaku,

akan tetapi ada 2 yang mendominasi ilmu pengetahuan, yaitu, scientific paradigm

(paradigma ilmiah) atau yang biasa disebut sebagai kuantitatif dan naturalistic

paradigm (paradigma natural) yang biasa disebut sebagai penelitian kualitatif.

Paradigma ilmiah bersumber dari pandangan positivisme sedangkan paradigma

alamiah bersumber dari fenomenologisme.

Penelitian sosial merupakan suatu penelitian yang mengacu kepada pola

dinamis manusia yang selalu berbeda-beda atau berubah setiap harinya. Dalam

penelitian ini mempunyai ruang lingkup humanistik yang berusaha mengkaji

bagaimana sebenarnya akulturasi yang terjadi terhadap pekerja Tiongkok yang

bekerja di Indonesia. Maka dalam kajian penelitian ini paradigma yang tepat

adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretif.

Kualitatif-interpretif merupakan metode yang berasal dari paradigma

konstruktivis yang memandang jika manusia merupakan makhluk sosial yang

melibatkan niat, kesadaran dan motif atau alasan-alasan tertentu, yang tidak dapat

dijabarkan melalui pendekatan positivistik atau paradigma ilmiah. Selain karna

ruang lingkup penelitian yang diteliti ini berada dibidang sosial, penulis memakai

pendekatan interpretif karena ia juga mampu menjabarkan realitas sosial secara

berasal dari data lapangan, studi kepustakaan dan sudut pandang atau kacamata

peneliti.

2.2Kerangka Teori

Kerangka teoretis adalah suatu kumpulan teori dan model dari literatur

yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Dalam kerangka teoretis

secara logis dikembangkan, digambarkan, dan dielaborasi jaringan-jaringan dari

asosiasi antara variabel-variabel yang diidentifikasi melalui survey atau telaah

literatur (Silalahi, 2009:92). Maka dari penelitian ini didapatkan beberapa teori

dasar sebagai penghubung dalam masalah yang sedang peneliti ini, adapun teori

yang dipakai sebagai berikut:

2.2.1 Komunikasi

Sejak dahulu kala manusia sudah mulai mempelajari cara untuk

berinteraksi dengan sesamanya. Para ahli memperkirakan manusia mulai mampu

berinteraksi sekitar 90.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Pada masa itu bentuk

bahasa lisan biasanya mulai dipakai untuk menjembatani pemikiran, hasrat,

pengetahuan, dalam mempertahankan hidup dan eksistensi mereka di kehidupan

yang liar (Amir dkk, 2010:5). Sejak saat itu komunikasi manusia pada zaman

dahulu terus mengalami perkembangan,seiring dengan perkembangan populasi

manusia kuno, mereka mulai berusaha merepresentasikan apa yang ada di dalam

pikirannya dan dituangkan kedalam relif dan goresan-goresan abstrak seperti

lukisan atau gambar didinding-dinding gua.

Salah satu contoh dari perkembangan komunikasi yang mulai mengarah

ke bentuk tulisan ini ialah ditemukannya lukisan cap tangan dan gambar pada saat

berburu binatang, gambar benda-benda angkasa dan gambar-gambar lainnya yang

abstrak. Lukisan tersebut diperkirakan berumur kurang lebih 15.000 tahun.

selanjutnya manusia terus mengembangkan teknik komunikasinya agar lebih

efektif dan menjangkau khalayak luas, manusia pada zaman dahulu tepatnya

seperti pada masyarakat kuno Sumeria dan Mesir mulai mengembangkan

komunikasi tulisan menggunakan daun papirus yang dijemur hingga kering. Tidak

hanya mereka yang mulai berinovasi dalam mengembangkan komunikasi,

menggunakan alat atau media seperti bangsa Romawi yang merupakan salah satu

contoh peradaban manusia yang menggunakan media dalam proses komunikasi

mereka.

Hingga sekarang manusia seakan tak pernah berhenti mengeluarkan

terobosan-terobosan penting melalui teknologi dan inovasi yang pada hakekatnya

dapat mempengaruhi kualitas dan cara berkomunikasi umat manusia modern.

Seiring dengan majunya teknologi dan kebutuhan informasi yang semakin cepat

maka komunikasi akan terus mengalami perkembangan dalam kehidupan

manusia, sehingga tak bisa dipungkiri lagi jika komunikasi merupakan hal yang

sangat vital yang telah mempengaruhi peradaban manusia.

Secara epistemologi, komunikasi berasal dari bahasa latin (communicatio)

dan bersumber dari kata communis yang artinya “sama.” Sama di sini

dimaksudkan dalam “sama makna”, secara sederhana proses komunikasi

bermuara pada usaha untuk mendapatkan kesamaan makna atau pemahaman pada

subjek yang melakukan proses komunikasi tersebut.

Dalam definisi para ahli seperti menurut Carl L. Hovland menyatakan

bahwa komunikasi merupakan proses di mana seorang (Komunikator)

menyampaikan perangsang-perangsang (lambang-lambang dalam bentuk

kata-kata) untuk mengubah tingkah laku orang lain (Komunikan). Harold D. Laswell

menjelaskan jika kegiatan komunikasi dilakukan dengan cara menjawab

pertanyaan “Siapa-berkata apa-melalui saluran apa-kepada siapa-dengan efek apa

(who-says what-in which channel-to whom-with what effect) yang kemudian

rangkaian proses ini dikenal dengan sebutan model Laswell.

2.2.1.1Dimensi Ilmu Komunikasi

A. Bentuk / Tatanan Komunikasi

Dalam bentuk/ tatanannya komunikasi juga dapat dibagi menjadi beberapa

bagian, yaitu:

1. Komunikasi antar pribadi

a. Komunikasi antarpribadi

b. Komunikasi Intrapribadi

2. Komunikasi Kelompok

b. Komunikasi Kelompok Besar

3. Komunikasi Organisasi

4. Komunikasi Massa

a. Komunikasi massa cetak

b. Komunikasi massa elektronik

B.Sifat Komunikasi

Berdasarkan sifatnya komunikasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Komunikasi Verbal

a. Komunikasi lisan

b. Komunikasi Tulisan

2. Komunikasi nonverbal

a. Komunikasi kial

b. Komunikasi gambar

3. Komunikasi tatap muka

4. Komunikasi bemedia

C.Tujuan Komunikasi

Berdasarkan tujuannya, komunikasi terbagi empat, yakni:

1. Untuk mengubah sikap

2. Untuk mengubah opini/pendapat

3. Untuk mengubah perilaku

4. Untuk mengubah masyarakat

D. Fungsi Komunikasi

1. Menginformasikan

2. Mendidik

3. Menghibur

4. Mempengaruhi

E. Bidang Komunikasi

1. Komunikasi Sosial

2. Komunikasi Bisnis

3. Komunikasi Politik

4. Komunikasi Internasional

6. Komunikasi Pembangunan

7. Komunikasi Tradisonal

8. Komunikasi Lingkungan.

2.2.2 Komunikasi AntarBudaya

Komunikasi merupakan suatu sarana yang digunakan manusia sebagai alat

untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial

dengan orang di sekitar,untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa berfikir,

berperilaku seperti yang kita inginkan dan juga mengendalikan lingkungan fisik

dan psikologis manusia.Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi suatu

Pengantar (2007:7) mengatakan jika komunikasi merupakan sebuah mekanisme

untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat baik secara horizontal,

maupun vertikal, dari suatu generasi ke generasi lainnya.

Komunikasi sebenarnya dipengaruhi oleh budaya-budaya yang melekat

dalam kedirian manusia sehingga kita bisa mengenal identitas kebudayaan

seseorang hanya dari bahasa yang dipakainya, tutur kata yang diucapkan dan

kalimat pesan yang disampaikannya.

Budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman,

kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan

ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh

sekelompok orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu atau

kelompok. Budaya juga merupakan pewarisan sosial yang mengandung

pandangan yang sudah dikembangkan jauh sebelum kita lahir. Dalam praktiknya

budaya sangat berkaitan dengan komunikasi, sebab budaya mempengaruhi cara

orang untuk berkomunikasi dan budaya dapat pula dikenal dan dipelajari melalui

komunikasi. Secara umum, komunikasi antarbudaya ialah suatu alat untuk

menyatakan identitas sosial dan menjembatani perbedaan antarbudaya melalui

proses perolehan informasi baru, mempelajari sesuatu yang baru yang tidak

pernah ada dalam kebudayaan,serta sekedar mendapat hiburan atau melepaskan

diri. Menurut Tubbs dan Moss, komunikasi antarbudaya terjadi di antara

orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda (ras,etnis,sosio ekonomi,atau

Menurut Samovar dan Porter (dalam Lubis, 2014 : 18) kebudayaan itu

dapat dipelajari dan budaya itu dapat juga dipertukarkan, oleh karena itu budaya

bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikasi dan makna

yang dimiliki tiap-tiap individu. Konsekuensinya, perbendaharaan inilah yang

akan menimbulkan segala macam kesukaran dalam keberlangsungan komunikasi.

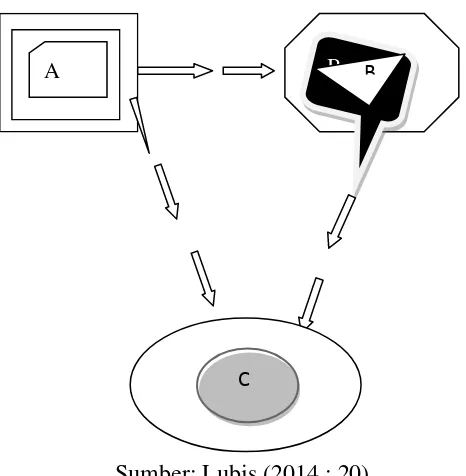

Samovar dan porter juga menggambarkan suatu model komunikasi antarbudaya

yang menggambarkan perubahan budaya yang terjadi ketika ada interaksi

antarbudaya, seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2.1.2 : Model Komunikasi Antarbudaya Samovar dan Porter

Sumber: Lubis (2014 : 20)

Komunikasi antar budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sisi

komunikasi antarpribadi, sebab komunikasi antarbudaya merupakan komunikasi

antarpribadi yang dengan perhatian khusus dilihat pada faktor-faktor kebudayaan

yang mempengaruhinya. Pada kajian komunikasi antarbudaya, benang merah

yang harus diperhatikan adalah prinsip-prinsip hubungan antarpribadi seperti yang

dituangkan oleh Lubis dalam bukunya Pemahaman Praktis Komunikasi

Antarbudaya (2014 : 102) yaitu :

A B B

a. Homofili

Homofili merupakan derajat kesamaan antara individu-individu yang terlibat

dalam interaksi antarpribadi. Seringkali kita mendapatkan bahwa kita lebih

percaya pada orang-orang yang sudah dikenal daripada orang yang masih asing,

atau kadang-kadang sesudah berkenalan dengan seseorang kita telah merasakan

kecocokan dengannya. Salah satu yang dapat menjelaskan ini ialah adanya

persepsi akan identifikasi, yakni dirasakan semacam hubungan karena adanya

kesamaan, baik dalam segi penampilan,unsure, pendidikan, etnisitas, tempat

tinggal atau wilayah geografi, pandangan politik moral, dan lain sebagainya. Hal

ini merupakan modal dasar sebelum berlanjut kepada interaksi yang lebih akrab

dilakukan. Intensitas hubungan antarpribadi yang baik akan memunculkan

kepercayaan terhadap komunikan atau sebaliknya penilaian komunikan terhadap

komunikator.

b. Kredibilitas

Percaya atau tidaknya seseorang kepada orang lain tergantung kepada

beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas komunikasi yang dilakukan,

yaitu:

1. Kompetensi: dengan kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu yang

dipersepsikan dengan orang lain.

2. Karakter : persepsi tentang moral, nilai-nilai, etika, dan integritas komunikasi.

3. Ko-orientasi : derajat kesamaan yang dipersepsikan mengenai tujuan dan nilai.

4. Kharisma : derajat kepercayaan akan kualitas-kualitas kepemimpinan khusus

yang dipersepsikan, terutama dalam keadaan krisis.

5. Dinamika: derajat tentang entusiasme dan perilaku-perilaku nonverbal yang

dipersepsikan.

6. Jiwa sosial : derajat keramahan dari seseorang.

c. Kesediaan membuka diri (Self-disclosure)

Self Disclosureterjadi bilamana seseorang menyampaikan informasi tentang

dirinya sendiri pada orang lain. Kesediaan membuka diri menunjukkan adanya

kepercayaan yang terjalin ketika komunikasi dilakukan antara komunikan dan

menjalin interaksi mendapatkan kepercayaan dan kesukaan. Jika saling percaya

meningkat maka makin meningkat pula keterbukaan (self disclosure).

d. Dominasi dan Submisi

Dalam kesediaan membuka diri tingkat hubungan antarpribadi tidak sama

antara pelaku komunikasi. Hubungan antarpribadi diatur oleh suatu hubungan

dominasi dan submisi, misalnya antara majikan dan bawahan, dokter dan pasien,

orang tua dan anak, guru-murid dan lain sebagainya. Dominasi dan submisi

dipengaruhi oleh peranan sosial dalam masyarakat dan status dari satu individu di

dalam organisasinya.

e. Formalitas dan Informalitas

Formalitas dan Informalitas juga mengatur keterbukaan diri, sebab dalam suatu

sistem telah diatur sebuah tata cara yang disebut dengan manajemen, sistem ini

terkait dengan tingkatan atau hirarki, pangkat, status sosial, umur, rekan sebaya

dan lain sebagainya. Konsep formalitas – dan informalitas ini dipandang sebagai

tolak ukur kedekatan antar pribadi seseorang.

f. Ketertarikan AntarPribadi

Ketertarikan antarpribadi sangat jelas menggambarkan keterbukaan diri

seseorang, sebab dari sinilah awal mula pelaku komunikasi memulai interaksi, dan

berlanjut menuju akulturasi.

g. Hubungan-Hubungan Kerja Antarpribadi

Hubungan kerja antar pribadi jika ditinjau dalam konteks komunikasi antar

budaya juga memengaruhi keterbukaan diri seseorang, sebab hubungan ini mau

tak mau harus diterapkan dalam interaksi sehari-hari seperti dalam pekerjaan,

persahabatan, pergaulan.

Berbicara mengenai komunikasi antarbudaya tidak terlepas dari

komunikasi yang efektif, sebab telah disinggung di atas jika komunikasi

antarbudaya merupakan suatu alat untuk menjembatani perbedaan budaya yang

dimiliki oleh masing-masing individu, maka dari itu, efektivitas komunikasi

antarbudaya sangat di tentukan oleh kesadaran pada setiap individu, untuk

berusaha mempelajari tatanan kebudayaan yang berasal dari luar dirinya, dan

menciptakan suatu hubungan berkelanjutan, dan semakin meningkat, sehingga

budaya berbeda, kemudian efektivitas Komunikasi antarbudaya (dalam Liliweri,

2001 :171) yang efektif harus memperhatikan empat syarat, yaitu:

1. Menghormati anggota budaya lain sebagai manusia

2. Menghormati budaya lain sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana yang

kita kehendaki

3. Menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dari cara

bertindak dan

4. Komunikator antarbudaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup

bersama orang lain.

Dalam komunikasi antarbudaya juga diperlukan kemampuan atau kompetensi

dasar yang harus dimiliki oleh tiap-tiap komunikator maupun komunikan

antarbudaya yang meliputi:

1. kemampuan seseorang untuk menyampaikan semua maksud atau isi hati secara

profesional sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dia tampilkan

secara prima

2. kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara baik, misalnya mampu

mengalihbahasakan semua maksud dan isi hatinya secara tepat.

3. Kemampuan seseorang untuk menyesuaikan kebudayaan pribadinya dengan

kebudayaan yang sedang dihadapinya meskipun dia harus berhadapan dengan

berbagai tekanan dalam proses tersebut.

4. Kemampuan seseorang untuk memberikan fasilitas atau jaminan bahwa dia

bisa menyesuaikan diri atau bisa mengelola pelbagai tekanan kebudayaan lain

terhadap dirinya. (Lubis, 2014 : 145 ).

2.2.3 Akulturasi Budaya

Pada awalnya manusia mempelajari dan menginternalisasi pola-pola

budaya yang ada di sekitarnya untuk kemudian dijadikan bagian yang tidak

terpisahkan dari kehidupan individu tersebut. Hal inilah yang dinamakan dengan

sebutan enkulturasi. Kemudian ketika individu atau kelompok tertentu mulai

memasuki budaya yang berbeda dari budaya awalnya dan berusaha untuk

mempelajari serta mengadopsi nilai-nilai dari budaya barunya tersebut, maka

Akulturasi sendiri merupakan suatu proses di mana imigran menyesuaikan

diri dengan memperoleh budaya pribumi. Akulturasi mengacu pada proses di

mana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung

dengan kultur lain. Akan tetapi walaupun kedua nya terlibat pertukaran budaya,

menurut Mulyana & Rakhmat akulturasi akan terlihat lebih dominan terhadap

masyarakat pendatang dibandingkan dengan masyarakat pribumi.

Proses komunikasi sangat mendasari proses akulturasi seorang imigran,

karena melalui komunikasi para imigran yang datang ke suatu wilayah tertentu

memperoleh pola-pola budaya yang ada di wilayah tersebut. Lewat komunikasi

juga para pendatang akan memahami dan mengidentifikasi dan menginternalisasi

lambang-lambang yang berlaku baik segi bahasa, struktur sosial masyarakat, dan

lain sebagainya. Dalam proses identifikasi tersebut para imigran biasanya

mengalami trial dan error dalam interaksinya baik dalam hal bahasa,

simbol-simbol nonverbal, perbedaan dan pengaturan ruang serta jarak antar pribadi,

ekspresi wajah, gerak mata, gesture tubuh lainnya, dan persepsi tentang penting

tidaknya perilaku nonverbal serta dimensi-dimensi budaya pribumi yang

tersembunyi, yang mempengaruhi apa yang dipikirkan oleh masyarakat pribumi.

Hal di atas semakin mengokohkan pernyataan jika semakin jauh perbedaan

kebudayaan yang dimiliki oleh para imigran terhadap penduduk pribumi maka

semakin sulit pula masing-masing budaya, baik dari pihak imigran maupun

pribumi untuk mengenal.

Menurut Samovar & Porter dalam bukunya Komunikasi Lintas Budaya

(2010 : 482) sukses atau tidaknya akulturasi yang terjadi didasarkan pada strategi

adaptasi yang dilakukan oleh pendatang asing terhadap kultur tuan rumah, adapun

strategi adaptasi yang dijelaskan yaitu:

1. Buatlah Hubungan Pribadi dengan Budaya Tuan Rumah

Hubungan langsung dengan budaya tuan rumah mendorong dan

memfasilitasi sukses atau tidaknya proses adaptasi dengabn suatu budaya.

Seorang pendatang diwajibkan untuk melakukan kontak langsung melalui

percakapan sehari-hari dari orang yang memiliki budaya tersebut serta melakukan

hubungan pertemanan terhadap mereka.

Mengembangkan pandangan dan pengetahuan mengenai budaya baru yang

akan dimasuki merupakan langkah terpenting di dalam meningkatkan kemampuan

komunikasi antarbudaya, sehingga dari proses tersebut kita akan mendapatkan

kesadaran budaya yang berarti mengenal pola budaya sendiri dan juga sekaligus

memahami jika pola budaya orang lain berbeda dengan budaya yang kita miliki.

3. Berpartisipasi dalam kegiatan budaya

Cara terbaik dalam mempelajari budaya baru ialah ikut serta berperan aktif

di dalam budaya tersebut. Hadirilah kegiatan sosial, religius dan budaya dan

cobalah terus berinteraksi dengan mereka maka dalam beberapa kesempatan

penduduk tuan rumah akan mempersilahkan anda untuk membaur dan

membagikan budaya mereka dengan anda.

Manusia dalam perjalanan hidupnya pasti akan bersinggungan dengan

kebudayaan lain. Singgungan antarbudaya ini akan memiliki efek psikologis yang

biasanya dirasakan langsung oleh para pendatang baru yang memasuki wilayah

kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan yang telah ada dan yang telah

terenkulturasi di dalam dirinya. Kejanggalan-kejanggalan yang berasal dari

budaya yang berlainan ini disebut dengan kejutan budaya (culture shock).

Culture shockdidefinisikan sebagai kegelisahan yang mengendap yang muncul

akibat kehilangan tanda-tanda dan lambang-lambang yang familiar dalam

hubungan sosial. Tanda-tanda atau petunjuk–petunjuk itu meliput seribu satu cara

yang kita lakukan dalam mengendalikan diri kita sendiri untuk menghadapi situasi

sehari-hari (Mulyana dan Rakhmat dalam Lubis, 2014: 177). Culture shock

dibedakan menjadi 2 bagian yaitu pendatang yang tinggal menetap untuk

sementara waktu pada suatu wilayah tertentu dan pendatang yang memilih untuk

menetap secara permanen di dalam wilayah tertentu.

Reaksi terhadap culture shockatau gegar budaya biasanya bervariasi antara

individu satu dengan individu lainnya, dan gegar budaya dapat juga muncul pada

waktu yang berbeda-beda. menurut Samovar porter & Mc.Daniel (dalam Lubis,

2014; 178) mengatakan jika ada 9 reaksi yang biasanya terjadi,dan sering dialami

oleh individu saat mengalami culture shock, yaitu:

1. Antagonis/ memusuhi lingkungan baru

3. Rasa penolakan

4. Gangguan lambung dan sakit kepala

5. Homesick/rindu rumah

6. Rindu pada teman dan keluarga

7. Merasa kehilangan status dan pengaruh

8. Menarik diri

9. Menganggap orang – orang dalam budaya tuan rumah tidak peka.

Fase dalam culture shock terbagi dalam 4 tingkatan, yaitu:

1. Fase Optimistik, fase ini berisi kegembiraan, rasa penuh harapan, dan

euphoria, sebagai antisipasi individu sebelum memasuki budaya baru.

2. Fase Masalah Kultural, Fase kedua di mana masalah dengan lingkungan baru

mulai berkembang, fase ini biasanya ditandai dengan rasa kecewa dan

ketidakpuasan akan harapan awal. Ini adalah periode krisis dalam periode

culture shock, di mana ke Sembilan tekanan yang telah dijelaskan di atas

terjadi.

3. Fase Kesembuhan, fase ketiga di mana orang mulai mengerti dan mengenal

budaya barunya.

4. Fase Penyesuaian, fase terakhir di mana orang telah mengerti elemen kunci

dari budaya barunya(nilai-nilai khusus, keyakinan dan pola komunikasi) fase

inilah yang nantinya akan mengarahkan suatu individu menuju ketahap

selanjutnya dari akulturasi, yaitu tahap asimilasi.

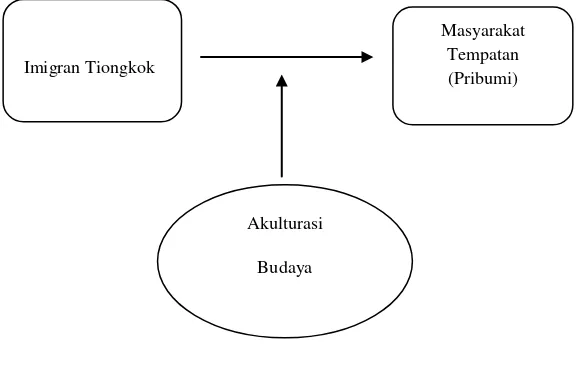

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari peneliti dilandasi

dengan konsep-konsep dan teori yang relevan guna memecahkan masalah

penelitian. Hal ini juga sama halnya seperti yang dikatakan jika kerangka konsep

sebagai hasil pemikiran yang rasional merupakan uraian yang bersifat kritis dan

memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang dicapai dan dapat

mengantarkan penelitian pada rumusan hipotesa (Nawawi,2001:40). Dalam

kerangka pemikiran ini, peneliti membuat konsep sederhana yang bermula melihat

bagaimana para imigran Tiongkok mempelajari, dan menggali budaya barunya

terakulturasi dalam diri mereka masing-masing. Berikut adalah kerangka

pemikiran dari penelitian ini.

Gambar 2.3 : Kerangka Pemikiran Akulturasi

Budaya