BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pola Penyapihan

Penyapihan adalah suatu proses berhentinya masa menyusui secara

berangsur-angsur atau sekaligus. Proses tersebut dapat disebabkan oleh berhentinya

sang anak dari menyusu pada ibunya atau bisa juga berhentinya sang ibu untuk

menyusui anaknya atau bisa juga keduanya dengan berbagai alasan. Masa menyapih

merupakan pengalaman emosional bagi sang ibu, anak juga sang ayah, dimana dari

tiga pihak tadi (Ibu-Ayah-Anak) merupakan ikatan kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan. Seorang ayah juga berperan dan memberikan pengaruh tersendiri dalam

proses menyusui. Sebetulnya tidak ada ketentuan khusus atau batasan khusus kapan

dan waktu yang tepat untuk menyapih seorang anak, artinya tidak ada aturan bahwa

pada usia sekian anak harus disapih dari ibunya (Manalu, 2008).

Menyapih, secara harfiah berarti membiasakan. Maksudnya, bayi secara

berangsur-angsur dibiasakan menyantap makanan orang dewasa. Selama masa

penyapuhan, makanan bayi berubah dari ASI saja ke makanan yang lazim

dihidangkan oleh keluarga, sementara air susu diberikan hanya sebagai makanan

tambahan (Arisma, 2006). Sedangkan menurut Allan (2006) penyapihan adalah

istilah yang digunakan untuk menyambut periode transisi dimana bayi masih diberi

makanan cair, ASI ataupun susu formula, tetapi juga secara bertahap diperkenalkan

pada makanan padat.

Menurut WHO 1991, pola menyusui terdiri dari menyusui secara eksklusif,

Menyusui secara eksklusif berarti bayi hanya mendapatkan makanan berupa

ASI dari ibunya, tidak ada penambahan cairan lain, tidak tetesan ataupun sirup yang

berisi vitamin, tidak ada makanan tambahan atau jamu. Sasarannya adalah bayi

berusia kurang sampai empat bulan atau sampai enam bulan.

Definisi menyusui secara pre dominan adalah bayi mendapat makanan

berupa ASI dengan penambahan cairan lain, seperti air putih, teh, infuse, air buah,

oralit, tetesan atau sirup vitamin, tidak ada makanan cair. Sasarannya adalah sama

dengan sasaran menyusui secara eksklusif. Sedangkan menyusui secara

komplementari adalah bayi dapat ASI dan makanan padat atau semi padat,

sasarannya adalah bayi dengan usia enam bulan sampai dengan 10 bulan (Rahmani,

1997).

Novita (2012) melakukan penelitian di Kelurahan Susia Batu, Bantar Gebang

Bekasi, dengan hasil menunjukkan sebagian besar anak sudah tidak diberikan ASI

lagi sebanyak 39 anak (67.2%). Penyapihan pada balita rata-rata dilakukan saat anak

berada pada rentang usia 13-24 tahun dengan persentase sebesar 65.8%. Alasan ibu

melakukan penyapihan kepada anaknya adalah karena anak sudah besar (55%)

(Novita, 2012).

Hasil Penelitian Nurvina di Dusun Jambeyan Desa Banyurejo Tempel

Sleman Yogyakarta pada tahun 2010 menunjukkan bahwa sebagian besar ibu

menyapih bayinya pada usia tidak dini (24 bulan ke atas) dan bayinya mempunyai

status gizi baik yaitu 21 orang (55,2%) sedangkan ibu yang paling sedikit menyapih

anaknya pada usia tidak dini dan anaknya mempunyai status gizi kurang yaitu 1

orang (2,6%) (Nurvina, 2010).

Penelitian yang dilakukan Arum di Posyandu Nusa Indah Desa Bantul tahun

dengan usia penyapihan yang baik yaitu 22 orang (55%) sedangkan yang

mempunyai status gizi kurang dengan usia penyapihan baik yaitu 1 orang (2,5%)

(Arum, 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan Fatimatuzzahra di Dukuh Pundong

Srihardono Bantul, Yogayakarta, menunjukkan bahwa mayoritas ibu menyapih

balitanya pada usia 13-18 bulan yaitu sebanyak 25 orang (49%) dengan status gizi

baik sebanyak 12 orang (Fatimatuzzahra, 2009).

Pola penyapihan mencakup tiga hal, antara lain usia anak disapih pertama

kali, alasan penyapihan, dan cara penyapihan.

2.1.1. Usia Anak Disapih

Pemberian MP-ASI terlalu dini akan mengurangi konsumsi ASI, dan bila

terlambat akan menyebabkan bayi kurang gizi. Sebenarnya pencernaan bayi sudah

mulai kuat sejak usia empat bulan. Pada bayi yang mengonsumsi ASI, makanan

tambahan dapat diberikan pada usia enam bulan, tetapi bila bayi mengonsumsi susu

formula sebagai pengganti ASI, makan makanan tambahan ini dapat diberikan pada

saat usia empat bulan (Rinto, 2005).

Proses penyapihan dimulai pada saat yang berlainan. Ada beberapa

kelompok masyarakat (budaya) tertentu, bayi tidak akan disapih sebelum berusia

enam bulan. Bahkan ada yang baru memulai penyapihan setelah bayi berusia dua

tahun. Sebaliknya, pada masyarakat urban, bayi disapih terlalu dini, yaitu baru

beberapa hari lahir sudah diberikan makanan tambahan (Jelliffe, 1994).

Dampak Penyapihan ASI usia kurang dari enam bulan :

1. Menyebabkan hubungan anak dan ibu berkurang keeratannya karena proses

bounding etatman terganggu.

3. Pengaruh gizi yang mengakibatkan malnutrisi pada anak.

4. Mengalami reaksi alergi yang menyebabkan diare, muntah, ruam, dan

gatal-gatal karena reaksi dari sistem imun (Hegar, Badriul, 2006).

2.1.2 Cara Penyapihan

Hingga kini masih banyak ibu-ibu yang menggunakan cara-cara penyapihan

seperti yang dilakukan ibu-ibu zaman dulu. Dari mengoles putingnya dengan zat-zat

yang berasa pahit seperti jamu dan brotowali, sampai memplester putting. Padahal,

sudah seharusnya cara ini ditinggalkan. Apalagi pada dasarnya, menyapih anak dari

ASI dapat digunakan secara alami, sehingga anak lebih siap menerimanya. Jika

menyapih dilakukan dengan cara yang benar, maka kelekatan anak dengan ibunya

akan berada dalam porsi yang tepat.

a. Penyapihan yang tidak baik dan akibatnya

1. Mengoleskan obat merah pada putting

Cara ini bisa menyebabkan anak mengalami keracunan, juga membuat anak

belajar bahwa puting ibu ternyata tidak enak, bahkan bisa membuatnya sakit.

2. Memberi perban/plester pada putting

Jika diberi obat merah, anak masih bisa menyentuh putting ibunya. Tetapi kalau

sudah diperban/plester, anak belajar bahwa puting ibunya adalah sesuatu yang

tidak bisa dijangkau.

3. Dioleskan jamu, brotowali, atau kopi supaya pahit

Anak bisa mengembangkan suatu kepribadian yang ambivalen, dalam arti ia tidak

mengerti apakah ibu sebetulnya mencintainya atau tidak. “Bunda masih

Kehilangan ASI saja sudah cukup menyakitkan, apalagi ditambah kehilangan

figur ibu. Kondisi seperti ini bisa mengguncang jiwa anak, sehingga tak menutup

kemungkinan anak merasa ditinggalkan.

5. Selalu mengalihkan perhatian anak setiap menginginkan ASI

Kondisi ini membuat anak belajar berambivalensi. Misalnya, ibu selalu mengajak

anak bermain setiap kali meminta ASI. Selalu bersikap cuek setiap anak

menginginkan ASI. Anak jadi bingung dan bertanya-tanya, mengapa dirinya

diperlakukan seperti itu. Dampaknya, anak bisa merasa tak disayang, mereka

ditolak, sehingga padanya berkembanglah rasa rendah diri.

b. Cara Penyapihan Yang Baik

Penyapihan alami/natural (Child Led Weaning) adalah cara yang terbaik karena

tidak memaksa dan mengikuti tahap perkembangan anak. Tiap anak sebetulnya

memiliki tahapan perkembangan alami yang menandai ia siap untuk disapih. Cara

penyapihan secara alami/natural (Child Led Weaning) adalah :

a. Memberi makan dan minum agar anak selalu kenyang sehingga lupa pada

ASI. Cara ini boleh saja dilakukan untuk menyapih, tetapi harus secara

perlahan. Selain itu, infeksi yang terjalin ketika ibu menyusui juga harus

diganti dengan sentuhan lain agar tetap terjaga hubungan kelekatan antara ibu

dan anak. Pada anak yang sudah mengerti jika diajak berbicara, ibu dapat

memberikan penjelasan kepadanya.

b. Memberi empeng atau dot sebagai pengganti putting ibu. Empeng atau dot

bisa menciptakan ketergantungan baru sehingga memengaruhi struktur

gigi-geligi anak. Jadi bila ada cara lain yang lebih baik, hendaknya cara ini tak

c. Menjarak-jarakkan waktu pemberian ASI. Pemberian ASI dilakukan tiga kali

sehari. Lalu beberapa minggu kemudian menjadi dua kali sehari, dan satu kali

sehari hingga berhenti sama sekali. Contoh, si anak usia 0-24 bulan disapih

waktu malam saja atau siang saja.

d. Memberikan penjelasan kepada anak, setelah itu tak sekalipun memberikan

ASI lagi. Cara menyapih seperti ini dilakukan jika usia anak sudah mencapai

24 bulan. Akan tetapi, tidak memberikan ASI sama sekali sebagai pertanda

ketegasan ibu sama saja dengan menyapih secara mendadak (abrupt

weaning). Dampaknya tetap negatif jika penjelasan ibu tidak bisa diterima ;

anak merasa ditolak oleh ibunya (Ester, 2006).

2.2. Pola Makan

Pangan bagi manusia merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi

untuk dapat mempertahankan hidup serta menjalankan kehidupan. Makanan yang

dikonsumsi beragam jenis dengan pengolahan. Di masyarakat dikenal pola makan

atau kebiasaan makan yang ada pada masyarakat dimana seorang anak hidup. Pola

makan kelompok masyarakat tertentu juga menjadi pola makan anak. Seorang anak

dapat memiliki kebiasaan makan dan selera makan, yang terbentuk dari kebiasaan

makan masyarakatnya (Soegeng, 1999).

Pengertian pola makan menurut Yayuk Farida Baliwati (2004) adalah

susunan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok orang

pada waktu tertentu.

Menurut Harper (1986), pola makan (dietary pattern) adalah cara yang

ditempuh seseorang atau sekelompok untuk memilih makanan dan

mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya

Tujuan pemberian makanan yang sebaik-baiknya kepada bayi dan anak

adalah untuk mencukupkan kebutuhan mereka agar dapat memelihara kesehatan,

cepat memulihkan kondisi tubuh jika sakit, melaksanakan pelbagai jenis aktifitas,

menjaga pertumbuhan dan perkembangan fisik serta psikomotorik. Di samping itu,

agar mereka terdidik kebiasaan yang baik tentang makanan dan menyukai makanan

yang diperlukan (RSCM dan Persagi, 1994).

Menurut Dina dan Maria (2002) makanan untuk bayi dan anak harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memenuhi kecukupan energi dan semua zat gizi sesuai dengan usia.

2. Susunan hidangan disesuaikan dengan pola menu seimbang, bahan makanan

yang tersedia setempat, kebiasaan makan, dan selera terhadap makan.

3. Bentuk dan porsi makanan disesuaikan dengan daya terima, toleransi, dan

keadaan faali bayi/anak.

4. Memperhatikan kebersihan perorangan dan lingkungan.

2.2.1. Kebutuhan Zat Gizi Pada Bayi dan Anak

1. Karbohidrat

Karbohidrat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan energi. Bagi bayi, ASI

merupakan sumber karbohidrat yang bagus. Di dalam ASI terkandung lactose

rata-rata 7%, sedangkan di dalam susu sapi hanya 4,3%. Laktosa inilah yang

sebenarnya merupakan sumber karbohidrat. Selain mengandung laktosa, ASI juga

mengandung polisakarida laktobasilus bifidus yang membantu proses pencernaan

dalam usus.

2. Kalori

Kalori yang diperoleh bayi atau anak akan digunakan untuk keperluan sebagai

a. Untuk aktifitas fisik sebanyak 15-25 kkal/kg sehari. Pada saat paling aktif

mencapai 50-80 kkal/kg per hari.

b. Untuk pertumbuhan pada fase pertumbuhan. Pada masa hari-hari permulaan

dibutuhkan 20-40 kkal/kg, selanjutnya berkurang, sehingga pada akhir masa

bayi hanya dibutuhkan 15-25 kkal/kg per hari, kemudian meningkat lagi pada

masa remaja.

Kebutuhan kalori pada bayi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Tabel Kebutuhan Kalori Pada Masa Bayi Menurut FAO/WHO

Usia (bulan) Keperluan kkal/kg BB

0-3 bulan

dewasa. Angka kebutuhan protein bergantung pada mutu protein. Semakin baik

mutu protein, semakin rendah angka kebutuhan protein. Mutu protein bergantung

pada susunan asam amino yang membentuk. Kecukupan protein pada bayi dan

anak dapat dilihat pada tabel berikut (RSCM dan Persagi, 1994).

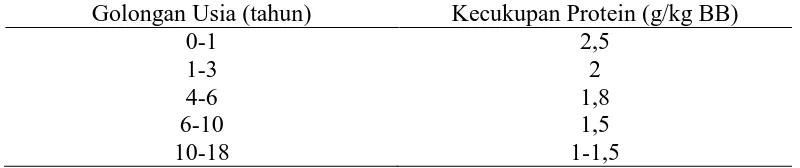

Tabel 2.2. KecukupanProtein yang Dianjurkan untuk Bayi dan Anak

Golongan Usia (tahun) Kecukupan Protein (g/kg BB) 0-1

Air sangat penting diberikan pada masa bayi, terutama untuk bayi muda. Karena

protein dan mineral membutuhkan air dalam jumlah yang lebih banyak. Suhu

lingkungan yang tinggi dan derajat kelembapan yang rendah akan mempertinggi

kehilangan cairan pada tubuh anak melalui pernafasan dan keringat. Anak kecil

membutuhkan air lebih banyak untuk tiap kilogram berat badannya disbanding

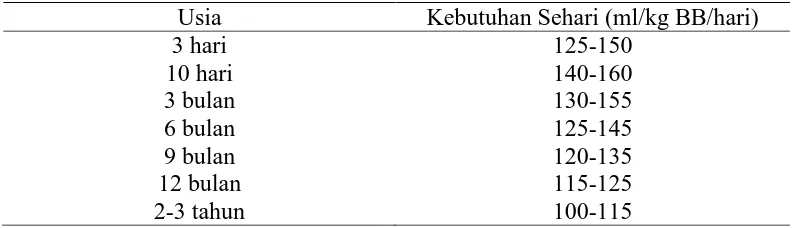

dengan orang dewasa (Widjaja, 2002). Kebutuhan air pada bayi dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 2.3. Kebutuhan Air Pada Bayi dan Anak Dalam Keadaan Normal

Usia Kebutuhan Sehari (ml/kg BB/hari) 3 hari

ASI adalah makanan alamiah untuk bayi. ASI mengandung nutrisi-nutrisi

dasar dan elemen, dengan jumlah yang sesuai, untuk pertumbuhan bayi yang sehat.

Memberikan ASI kepada bayi, bukan saja memberikan kebaikan bagi bayi. Tapi juga

keuntungan untuk ibu (Anonim, 2004).

ASI mengandung lebih dari 200 unsur-unsur pokok antara lain zat putih telur,

lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, faktor pertumbuhan, hormone, enzim, zat

kekebalan, dan sel darah putih. Semua zat ini secara proporsional dan seimbang satu

sama lainnya (Roesli, 2001).

2.2.3. Keunggulan ASI dan Manfaat Menyusui

Keunggulan dan manfaat menyusui dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

aspek gizi, aspek imunologik, aspek psikologi, aspek kecerdasan, neurologis,

1. Aspek gizi

a. Manfaat Kolostrum

Kolostrum mengandung zat kekebalan terutama IgA untuk melindungi bayi

dari berbagai penyakit infeksi terutama diare.

Jumlah kolostrum yang diproduksi bervariasi tergantung dari hisapan bayi

pada hari-hari pertama kelahiran. Walaupun sedikit namun cukup untuk

memenuhi kebutuhan gizi bayi. Oleh karena itu kolostrum harus diberikan

pada bayi.

Kolostrum mengandung protein, vitamin A yang tinggi dan mengandung

karbohidrat dan lemak rendah, sehingga sesuai dengan kebutuhan gizi bayi

pada hari-hari pertama kelahiran.

Membantu mengeluarkan mekonium yaitu kotoran bayi yang pertama

berwarna hitam kehijauan.

b. Komposisi ASI

ASI mudah dicerna, karena selain mengandung zat gizi yang sesuai, juga

mengandung enzim-enzim untuk mencernakan zat-zat gizi yang terdapat dalam

ASI tersebut.

ASI mengandung zat-zat gizi berkualitas tinggi yang berguna untuk

pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi/anak.

Selain mengandung protein yang tinggi, ASI memiliki perbandingan antara

Whei dan Casein yang sesuai untuk bayi. Rasio Whei dengan Casein

merupakan salah satu keunggulan ASI dibandingkan dengan susu sapi. ASI

mengandung whey lebih banyak yaitu 65:35. Komposisi ini menyebabkan

protein ASI lebih mudah diserap. Sedangkan pada susu sapi mempunyai

c. Komposisi Taurin, DHA dan AA pada ASI

Taurin adalah sejenis asam amino kedua yang terbanyak dalam ASI yang

berfungsi sebagai neuro-transmitter dan berperan penting untuk proses

maturasi sel otak. Percobaan pada binatang menunjukkan bahwa defisiensi

taurin akan berakibat terjadinya gangguan pada retina mata.

Decosahexanoic Acid (DHA) dan Arachidonic Acid (AA) adalah asam lemak

tak jenuh rantai panjang (polyunsaturated fatty acids) yang diperlukan untuk

pembentukan sel-sel otak yang optimal. Jumlah DHA dan AA dalam ASI

sangat mencukupi untuk menjamin pertumbuhan dan kecerdasan anak.

Disamping itu DHA dan AA dalam tubuh dapat dibentuk/disintesa dari

substansi pembentukannya (precursor) yaitu masing-masing dari Omega 3

(asam linolenat) dan Omega 6 (asam linoleat).

2. Aspek Imunologik

a. ASI mengandung zat anti infeksi, bersih dan bebas kontaminasi.

Immunoglobulin A (IgA) dalam kolostrum atau ASI kadarnya cukup tinggi.

Sekretori IgA tidak diserap tetapi dapat melumpuhkan bakteri pathogen E. Coli

dan berbagai virus pada saluran pencernaan.

b. Laktoferin yaitu sejenis protein yang merupakan komponen zat kekebalan yang

mengikat zat besi di saluran pencernaan.

c. Lysosim, enzim yang melindungi bayi terhadap bakteri (E.Coli dan Salmonella)

dan virus. Jumlah lysosim dalam ASI 300 kali lebih banyak daripada susu sapi.

d. Sel darah putih pada ASI pada dua minggu pertama lebih dari 4.000 sel per mil.

Terdiri dari tiga macam yaitu : Brochus-Asociated Lympocyte Tissue (BALT)

pernfasan, dan Mammary Asociated Lympocyte Tissue (MALT) antibody

jaringan payudara ibu.

e. Faktor bifidus, sejenis karbohidrat yang mengandung nitrogen, menunjang

pertumbuhan bakteri lactobacillus bifidus. Bakteri ini menjaga keasaman flora

usus bayi dan berguna untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang merugikan.

3. Aspek Psikologik

a. Rasa percaya diri ibu untuk menyusui : bahwa ibu mapu menyusui dengan

produksi ASI yang mecukupi untuk bayi. Menyusi dipengaruhi oleh emosi ibu

dan kasih sayang terhadap bayi akan meningkatkan produksi hormon terutama

oksitosin yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi ASI.

b. Interaksi Ibu dan Bayi : pertumbuhan dan perkembangan psikologik bayi

tergantung pada kesatuan ibu-bayi tersebut.

c. Pengaruh kontak langsung ibu-bayi: ikatan kasih sayang ibu-bayi terjadi karena

berbagai rangsangan seperti sentuhan kulit (skin to skin contact). Bayi akan

merasa aman dan puas karena bayi marasakan kehangatan tubuh ibu dan

mendengar denyut jantung ibu yang sudah dikenal sejak bayi masih dalam rahim.

4. Aspek Kecerdasan

a. Interaksi ibu-bayi dan kandungan nilai gizi ASI sangat dibutuhkan dalam

perkembangan system syaraf otak yang dapat meningkatkan kecerdasan bayi.

b. Penelitian menunjukkan bahwa IQ pada bayi yang diberi ASI memiliki IQ point

4,3 point lebih tinggi pada usi 18 bulan, 4-6 point lebih tinggi pada usia 3 tahun,

dan 8,3 point lebih tinggi pada usia 8,5 tahun, dibandingkan dengan bayi yang

5. Aspek Neurologis

Dengan mengisap payudara, koordinasi syaraf menelan,menghisap dan bernafas

yang terjadi pada bayi baru lahir dapat lebih sempurna.

6. Aspek Ekonomis

Dengan menyusui secara eksklusif, ibu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk

makanan bayi sampai bayi berusia enam bulan. Dengan demikian akan

menghemat pengeluaran rumah tangga untuk membeli susu formula dan

peralatannya.

7. Aspek Penundahan Kehamilan

Dengan menyusui secara eksklusif, dapat menunda haid dan kehamilan sehingga

dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi alamiah yang secara umum dikenal

sebagai metode Amenorea Laktasi (Depkes, 2001).

2.2.4. Waktu yang Tepat Pertama Sekali Memberi ASI

Para ibu dianjurkan untuk memberi ASI sesegera mungkin begitu mereka

merasa kuat, biasanya 30 menit setelah lahir. Sampai bayi berusia 4-6 bulan bayi

hanya diberi ASI saja tanpa tambahan bahan makanan dan minuman lain. Jika ibu

minum obat selama proses persalinan, mereka harus menunggu sampai obat

meninggalkan sistem pencernaan, biasanya berlangsung dalam dua sampai tiga jam.

Jika tidak minum obat, beberapa ibu mulai memberi ASI di kamar bersalin dan ini

baik sekali (Carl, 2002).

2.3. Pengganti Air Susu Ibu (PASI)

Minuman buatan yang terbuat dari susu hewan terutama susu sapi atau

minuman buatan yang lain, dapat diberikan pada bayi sebagai pelengkap atau

a. ASI ibu tidak keluar sama sekali.

b. Ibu meninggal sewaktu melahirkan atau waktu bayi masih memerlukan ASI.

c. ASI keluar tetapi jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi karena

itu perlu tambahan.

d. ASI keluar tetapi ibu tidak dapat secara terus-menerus menyusui bayi nya karena

ibu berada di luar rumah (Moehji, 1992).

2.3.1. Macam-Macam Minuman Buatan

Minuman buatan atau disebut juga formula dibuat dengan menggunakan susu

sebagai bahan dasar. Susu sapi yang di perdagangkan di toko-toko dan di pasar ada

beberapa yaitu : susu sapi segar, tepung susu lengkap, tepung susu skim, susu kental

manis, susu sapi yang disesuaikan (Moehji,1998).

2.4. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

Makanan pendamping ASI adalah makanan yang diberikan kepada bayi/anak

disamping ASI untuk memenuhi gizinya (Depkes RI,1992). Menurut Dina dan Maria

(2002), makanan pendamping ASI adalah makanan yang diberikan pada bayi yang

telah berusia enam bulan atau lebih karena ASI tidak lagi memenuhi kebutuhan zat

gizi bayi.

2.4.1 Bahan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

Bahan yang dipilih untuk membuat makanan sapihan sebaiknya mudah

didapat (banyak tersedia di kebun keluarga atau dipasar terdekat), harganya murah,

paling sering dimakan (merupakan bagian dari apa yang di makan oleh anggota

keluarga yang lebih besar dan dewasa), dan sebaiknya di ramu dengan resep lokal.

Kini,di toko (bahkan di warung), telah banyak tersedia makanan bayi langsung jadi

(instan), tetapi sayangnya harga makanan tersebut relatif mahal dan nilai gizinya pun

dengan resep lokal. Disamping itu ,jika tergolong keluarga tidak mampu,

dikhawatirkan keluarga tersebut akan menghemat agar makanan tidak cepat habis,

makanan diberi sedemikian sedikitnya, akan di beri air lebih banyak, tidak menuruti

takaran yang semestunya. Akibatnya kebutuhan gizi bayi (anak) tidak terpenuhi

(Arisman, 2006).

2.4.2 Manfaat dan Tujuan Pemberian MP-ASI

Makanan pendamping ASI bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan zat

gizi/anak, penyesuaian kemampuan alat cerna dalam menerima makanan tambahan

dan merupakan masa peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Selain untuk

memenuhi kebutuhan bayi terhadap zat-zat gizi, pemberian makanan tambahan

merupakan salah satu proses pendidikan dimana bayi diajar mengunyah dan menelan

makanan padat dan membiasakan selera-selera baru (Soehardjo, 1992). Sedangkan

tujuan pemberian makanan pendamping ASI adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi zat gizi yang kurang terdapat dalam ASI

2. Mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam makanan

dengan berbagai tekstur dan rasa

3. Mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan

4. Melakukan adaptasi terhadap makanan yang mengandung kalori energi yang

tinggi (Depkes, 1992)

2.5. Makanan Bayi Cukup Bulan dengan Kombinasi ASI/MP-ASI

Bila produksi ASI mencukupi kebutuhan bayi atau bila oleh suatu sebab ibu

tidak dapat menyusukan bayi secara lengkap (misalnya : ibu kerja), maka disamping

ASI perlu diberikan juga MP-ASI. MP-ASI dapat diberikan secara berselang-seling

sesuai dengan ASI atau sesuai dengan kebutuhan. Pengaturan pemberian MP-ASI

2.6. Pola Pemberian Makanan Pada Bayi dan Balita

Pengaturan makanan adalah upaya yang penting dalam memelihara gizi bayi

dan anak balita. Pengaturan makanan tersebut mencakup :

a. Penggunaan ASI secara tepat dan benar

ASI sangat baik mutunya sebagai makanan bayi, namun belum merupakan

jaminan bahwa gizi selalu baik, kecuali apabila ASI tersebut diberikan secara tepat

dan benar. Karena itu dalam penggunaan ASI harus diperhatikan hal-hal berikut :

2. Jumlah ASI yang dapat dihasilkan oleh ibu

3. Pemberian ASI secara benar

b. Pemberian makanan pendamping ASI dan makanan sapihan yang tepat waktu

dan tepat mutu.

Baik makanan pendamping maupun makanan sapihan haruslah mendekati mutu

ASI, dalam arti dapat memberikan semua unsur gizi essensial yang diperlukan bayi.

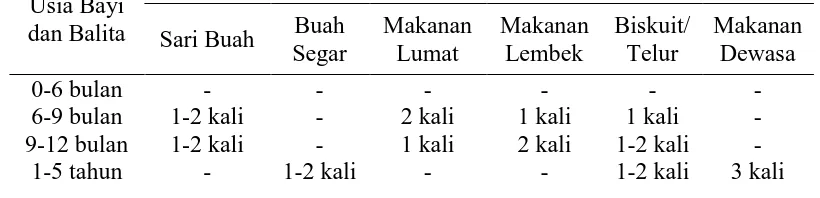

Pola pemberian makanan pada bayi dan anak menurut Maria dan Dina (2001), yaitu :

Tabel 2.4. Pola Pemberian Makanan Pendamping ASI

Usia Bayi dan Balita

Frekuensi Pemberian Makanan Pendamping ASI dalam Sehari

Sari Buah Buah

(Maria, Dina, 2001. Menjaga Kesehatan Bayi dan Balita. Jakarta:Puspa Swara).

a. Buah-Buahan

Buah-buahan dapat diberikan setelah bayi berusia enam bulan dengan

b. Makanan Lunak

Makanan lunak adalah makanan yang berbentuk halus/setengah cair yang

diberikan pada bayi pada usia enam bulan dengan frekuensi dua kali dalam sehari

dan untuk 9-12 bulan dengan frekuensi satu kali dalam sehari.

c. Makanan Lembek

Makanan lembek adalah bubur saring yang diberikan pada bayi usia diatas 6-9

bulan dengan frekuensi satu kali dalam sehari. Dan untuk 9-12 bulan dengan

frekuensi dua kali dalam sehari.

d. Makanan Padat

Makanan padat adalah makanan pendamping berbentuk padat yang tidak

dianjurkan terlalu cepat diberikan pada bayi mengingat usus bayi belum dapat

menerima dengan baik sehingga dapat mengganggu fungsi usus.

Contoh makanan padat adalah biskuit, telur, dan buah-buahan. Sedangkan

menurut Depkes (2005), pola pemberian makanan pada bayi dan anak yaitu :

1. Bayi baru lahir

a.Segera susui bayi dalam waktu 30 menit. Jika ASI belum keluar, jangan

berhenti menyusui, karena isapan bayi akan merangsang pembentukan ASI

sekaligus ,merangsang bayi untuk mengecil (kontraksi). Kontraksi rahim

akan mengurangi pendarahan.

b.ASI yang pertama keluar (kolostrum) segera di berikan pada bayi, jangan di

buang, karna banyak mengandung zat gizi dan zat kekebalan tubuh bagi

bayi.

2. Usia 1-6 bulan

a. Bayi di susui sesering mungkin setiap kali bayi menginginkannya (on

b. Tidak memberikan makanan atau minuman apa pun selain ASI, bahkan air

putih sekali pun. ASI mengandung zat gizi yang cukup untuk kebutuhan

bayi hingga usia enam bulan (ASI eksklusif).

c. Bayi disusui dengan payudara kiri dan kanan secara bergantian.

3. Usia 6-12 bulan

a. Pemberian ASI di teruskan. ASI diberikan lebih dahulu baru kemudian

makan pendamping ASI.

b. Makanan pendamping ASI di berikan tiga kali sehari. Makanan pendamping

ASI dapat berupa bubur nasi yang dicampur telur, ayam, ikan, tempe, tahu,

daging sapi, wortel, bayam, kacang hijau, santan, atau minyak.

c. Makanan selingan seperti kacang hijau, pisang, biscuit, naga sari, dan

lain-lain diberikan dua kali sehari diantara waktu makan.

d. Bayi diajari makan sendiri dengan menggunakan piring dan sendok.

4. Usia 1-2 tahun

a. Pemberian ASI diteruskan sampai usia 24 bulan.

b. Bayi di beri nasi lunak yang ditambah dengan telur, ayam, ikan, tempe, tahu,

daging sapi, wortel, bayam, kacang hijau tiga kali sehari.

c. Makanan selingan dua kali sehari diantara waktu makan. Anak dibantu untuk

makan sendiri. (Depkes-Didjen Bina Kesehatan Masyarakat, 2005).

c. Cara Pemberian Makanan Untuk Anak Usia 0-24 Bulan

1. Berikan makanan 5-6 kali sehari. Pada masa ini lambung anak belum

mampu mengakomodasi porsi makan tiga kali sehari. Mereka perlu makan

2. Berikan porsi kecil. Anak usia 0-24 bulan dikenal sebagai anak yang

mempunyai napsu yang naik-turun. Kadang suka makan, kadang hanya

makan sedikit, namun tetap tumbuh dengan sehat. Berikanlah makanan

dalam porsi kecil, anak anda akan memberikan sinyal jika ia ingin nambah.

3. Jangan berikan susu dan jus sampai berlebihan. Minuman bisa

mempengaruhi napsu makan anak usia 0-24 bulan. Agar anak usia 0-24

bulan tumbuh dengan baik, ia membutuhkan 2-3 cangkir susu ( atau 2-3

porsi susu dan produk olahan ) per hari. Apabila anak usia 0-24 bulan anda

minum lebih dari 2-3 cangkir sehari, maka anak usia 0-24 bulan anda akan

selalu kenyang untuk mengkomsumsi makana yang mengandung nutrisi

penting, seperti zat besi dan vitamin. Untuk menghindarinya, berikan susu

setelah anak usia 0-24 bulan makan. Demikian halnya dengan jus, batasi

pemberian jus menjadi maksimal 120ml per hari, terlalu banyak jus akan

membuat anak anda akan kehilengan napsu makan dan atau diare. Biarkan

anak mengeksplorasi makanan dan memutuskan makanan yang mereka

inginkan.

4. Tumbuhkan keterampilan makan. Saat anak usia 0-24 bulan mulai

mengetahui cara makan sendiri, mereka biasanya menjadi terlalu

bersemangat ingin makan tanpa bantuan. Walaupun mereka mungkin

mengalami kesulitan untuk mengambil makanan yang licin atau

menyendokin makanan tertentu, meraka akan cenderung menolak untuk di

bantu. Jadi jangan biasakan anak untuk selalu di suapin oleh orang tua atau

pengasuhnya, biarkan anak anda mengekplorasi keterampilan makan tanpa

5. Berikan makanan kaya zat besi. Kekurangan zat besi atau anemia sering

kali ditemukan pada anak anak usia 0-24 bulan. Anemia berdampak negatif

pada kesehatan anak juga poada kemampuannya untuk belajar. Untuk

pencegahan, berikan anak usia 0-24 bulan anda makanan kaya zat besi

seperti daging, unggas, ikan, dan sereal yang di perkaya zat besi.

6. Jadikan waktu makan sebagai saat yang menyenangkan. Membuat waktu

makan sebagai saat yang menyenangkan memang susah, terlebih lagi jika

orang tua kawatir anaknya tidak cukup makan. Situasi ini dapat di cegah

dengan melakukan beberapa hal:

a. Jangan paksa anak usia 0-24 bulan untuk makan.

b. Pastikan anak usia 0-24 bulan didudukan dengan nyaman saat makan

(gunakan kursi) dan makan di ruang makan.

c. Kurangi kegiatan sertra sumber suara atau visual yang biasa menggangu

perhatiannya (seperti makan sambil bermain, menonton TV, dan lainnya).

d. Bantu anak usia 0-24 bulan anda untuk menikmati saat makannya,

senyumlah atau berbicaralah saat anak usia 0-24 bulan anda makan,

makan bersama dan anda menunjukkan ekspresi bahwa anda sangat

menikmati makanan tersebut.

7. Jadikan waktu makan sebagai kesempatan untuk belajar. Belajar kebiasaan

makan yang baik. Orang tua dapat membuat waktu makan sebagai proses

pembelajaran bagi anak usia 0-24 bulan dan sebagai waktu yang

menyenangkan bagi semua anggota keluarga.

Makan bersama keluarga memberikan kesempatan bagi anak usia 0-24 bulan

untuk belajar makan dengan mengobservasi anggota keluarga lain. Mereka belajar

(seperti sate, jagung, dan sebagainya). Mereka melihat ada makanan yang dicocolkan

dengan sambal/saus, ada yang diolesi, ada yang dimakan dengan tangan, dan

lainnya. Melihat orangtua dan saudara-saudaranya minum dengan gelas membuatnya

tertarik untuk mencoba.

Anak usia 0-24 bulan juga pandai belajar sejumlah keterampilan sosial yang

penting. Mereka mulai mengerti konsep bahwa makan dimakan sambil duduk (bukan

berlarian atau digendongan), meminta makan atau susu tambahan sambil berkata

“tolong” dan “terima kasih”.

Di usia muda, anak lebih suka memakan makanan yang dimakan

orangtuanya. Saat usia mereka bertambah, mereka ingin makan apa yang dimakan

teman-temannya (yang ada di iklan TV). Oleh karena itu, orangtua bisa memberikan

model atau contoh bagi anak dengan memilih makanan yang sehat (Dian, 2006).

2.7 Status Gizi

Menurut Sunita Almatsier (2001), status gizi adalah keadaan tubuh sebagai

akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Sedangkan menurut

Supariasa (2001) status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam

bentuk variabel tertentu, atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel

tertentu.

2.7.1 Metode Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi merupakan proses pemeriksaan keadaan gizi seseorang

dengan cara mengumpulkan data penting, baik yang bersifat objektif maupun

subjektif, untuk kemudian dibandingkan dengan baku yang telah tersedia. Penilaian

a. Penilaian Status Gizi secara langsung

Penilaian status gizi secara langsung dibagi menjadi empat penilaian yaitu :

1. Secara biokimia : dengan pemeriksaan specimen yang diuji secara laboratories

yang dilakukan pada berbagai jaringan tubuh.

2. Secara biofisik : dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan

melihat perubahan struktur dari jaringan.

3. Secara klinis : dengan pemeriksaan keadaan jasmani oleh dokter atau orang yang

sudah terlatih.

4. Secara antropometri : dengan mengukur berat badan, tinggi badan, atau mengukur

bagian tubuh seperti lingkar atas, lingkar kepala, tebal lapisan lemak, dan lain-lain

(Supariasa, 2001)

b. Penilaian Status Gixi secara tidak langsung

Penilaian status gizi secara tidak langsung dibagi menjadi tiga penilaian yaitu :

1. Survei konsumsi makanan : metode penentuan status gizi secara tidak langsung

dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi.

2. Statistik vital : dengan menganalisis data beberapa statistic kesehatan seperti

angka kematian berdasarkan usia, angka kesakitan dan kematian akibat tertentu

dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi.

3. Faktor ekologi : bahwa malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil

interaksi beberapa faktor fisik, biologis dengan lingkungan budaya.

2.7.2 Penilaian Status Gizi secara Antropometri

Di Indonesia, untuk penilaian status gizi yang sering dilakukan adalah secara

antropometri. Antropometri telah lama dikenal sebagai indikator untuk penilaian

dilakukan oleh siapa saja dengan hanya memerlukan latihan yang sederhana

(Depkes, 1999).

Selain itu pengukuran antropometri memliki metode yang tepat, akurat

karena mempunyai ambang batas dan rujukan yang pasti, pengukuran antropometri

juga mempunyai prosedur yang sederhana dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel

yang besar (Supariasa, 2002).

Indeks yang umum digunakan dalam menilai status gizi adalah Berat Badan

menurut Usia (BB/U), Tinggi Badan menurut Usia (TB/U), Berat Badan menurut

Tinggi Badan (BB/TB). Pilihan indeks antropometri tergantung tujuan penilaian

status gizi. Indeks BB/U menunjukkan secara sensitif status gizi saat ini (saat diukur)

karena mudah berubah namun tidak spesifik karena berat badan selain dipengaruhi

usia juga dipengaruhi oleh tinggi badan. Indeks TB/U menggambarkan status gizi

masa lalu karena dalam keadaan normal tinggi badan tumbuh bersamaan dengan

bertambahnya usia.

Pertumbuhan tinggi badan atau panjang badan relatif kurang sensitif terhadap

kurang gizi dalam waktu yang singkat. Pengaruh kurang gizi terhadap pertumbuhan

tinggi badan terlihat dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan BB/TB

menggambarkan secara sensitif dan spesifik status gizi saat ini, dapat dikategorikan

sangat kurus atau wasted, merupakan pengukuran antropetri terbaik (Soekirman,

2000).

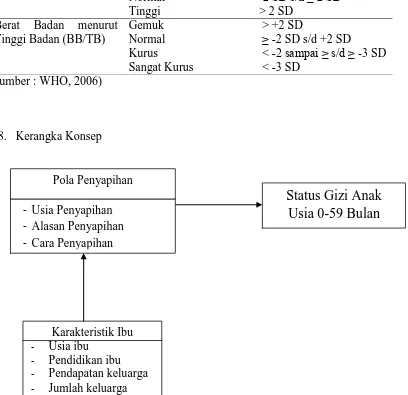

Batas ambang dan istilah status gizi untuk indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB

berdasarkan hasil kesepakatan pakar gizi pada bulan Mei tahun 2000 di Semarang

Tabel 2.5. Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan Antropometri Menurut WHO-Anthro 2005

Indikator Status Gizi Keterangan

Berat Badan menurut

Pola penyapihan dapat dilihat berdasarkan usia penyapihan, alasan

penyapihan, dan cara penyapihannya. Dalam penelitian ini, sampelnya adalah

seluruh anak usia 0-59 bulan di Kelurahan Tanjung Marulak, dan mempergunakan

ibu sebagai respondennya. Hal ini dikarenakan ibu adalah pemegang peranan

ditinjau dalam penelitian ini antara lain usia, tingkat pendidikan, pendapatan

keluarga, dan jumlah anggota keluarga. Karakteristik ibu akan berpengaruh terhadap

pola penyapihan yang dilakukan kepada anak, sehingga akan berpengaruh juga

terhadap status gizi anak, yang akan berdampak pada pertumbuhan dan